Музей 30–х годов

Музей 30–х годов

Музей изобразительных искусств. Люди, с которыми А.Ч. встретился в музее, история музея на протяжении 1930-х годов: «парад» директоров. Работа в Гравюрном кабинете. Люди «Гравюрного»

Первого сентября 1927 года, когда мы перешли на третий курс, мы явились в Музей изобразительных искусств к его директору Николаю Ильичу Романову — просить его взять нас на бесплатную, но постоянную работу в качестве научных сотрудников. Наташа смущалась и боялась, пряталась за мою спину, вести разговор с Н. И. пришлось мне одному. Николай Ильич был очень добрым человеком, к тому же был добрым знакомым отца Наташи, на нашу весьма скромную просьбу он откликнулся вполне благожелательно. Потом я узнал, что против этого резко возражал его заместитель — Абрам Маркович Эфрос, почему — не знаю. В те времена, вплоть до 1933 года, я с Эфросом ни разу не встречался, даже и в музее.

Таким образом, до окончания университета мы целых два года проработали в музее — усердно, честно и бесплатно. Стали работать в голландско — фламандском отделе галереи под началом прелестного человека — Веры Дмитриевны Загоскиной. Она поручала нам всякую «черную» работу — например, скучнейшую подборку рам к неодетым в рамы картинам, но мы с самого начала все время участвовали в научной и экспозиционной работе. Что касается музея в целом — нам пришлось водить очень много экскурсий, далеко не только по голландской и фламандской живописи. Сквозные экскурсии по всему музею («от бизона до Барбизона», как они в шутку назывались) были особенно трудными. Научились мы этому не сразу: Наташа рассказывала, что первую такую экскурсию она самым необыкновенным образом ухитрилась провести за пятнадцать минут! Мне часто приходилось проводить три экскурсии за день — это было очень утомительно, но такой опыт чрезвычайно пошел мне на пользу в моей более чем тридцатилетней педагогической работе.

Картинной галереей заведовал Виктор Никитич Лазарев, в семинаре которого по истории искусства Возрождения в Италии мы участвовали на втором курсе и который произвел на нас самое глубокое впечатление. Каждодневные встречи с ним в музее, а потом сближение с ним, сделавшее нас обоих верными и преданными учениками В.H., были, конечно, одним из важнейших событий как моей жизни, так и Наташиной. Он был не только ярко талантливым ученым, очень скоро занявшим первое место в советской науке об искусстве Запада и Древней Руси, но и обаятельнейшим человеком, покорявшим всех, кто близко его узнавал, своей жизнеутверждающей энергией, остротой ума, глубокой самобытностью и оригинальностью мышления, да и своей склонностью к шутке, к прямому озорству. Как научный руководитель, он был необычайно требователен и суров, не допуская ни малейшей поверхностности и пустой болтовни, никакой невнимательности к источникам, к реальным фактам истории, что с необыкновенной легкостью допускалось многими учеными разных стран того времени, особенно приверженцами вошедшей тогда в моду вульгарной социологии. Всей своей деятельностью Виктор Никитич представлял высший класс Науки в самом высоком смысле этого слова.

Он никогда не навязывал своих личных пристрастий и вкусов, предоставляя каждому из нас право на собственный вкус и выбор. Я думаю, что важнейшим и решающим фактором в определении моего личного пути в науке об искусстве был мой переход из голландско — фламандского отдела картинной галереи музея во французский и вообще мое обращение к искусству Франции, а потом Англии и Америки XVIII?XX веков. Должен с благодарностью отметить, что первой побудительной причиной стало здесь прочтение одной статьи Нины Викторовны Яворской о французской живописи XIX века, которая осталась одним из главных, основных предметов моих научных интересов (хотя с Н. В. Яворской уже в середине 30–х годов я бесконечно далеко разошелся в своей оценке французских мастеров XIX века). Наташа осталась в голландско — фламандском отделе до конца своего пребывания в музее — до 1940 года. Но во французском отделе я встретился с совсем иной ситуацией. Сотрудницами французского отдела были очень разные, но равно яркие и незаурядные Вера Николаевна Вольская — красивая, гордая, но милая и привлекательная, ставшая в скором времени женой В. Н. Лазарева и ближайшей подругой Наташи, — и Анна Николаевна Замятина, умная, язвительная, на редкость остроумная, порядочная бездельница (впоследствии ее характер очень испортился, но до этого было еще далеко). Но, к сожалению, заведовала отделом очень неприятная особа — Е. В.Гольдингер, довольно бесталанная художница, ни к какой науке об искусстве абсолютно не причастная, а главное — очень злой и непорядочный человек и совсем никуда не годный руководитель. Не удивительно, что у нас троих (то есть у меня, В. Н.Вольской и А. Н. Замятиной) сразу образовался единый фронт против нашего начальства, полное с Гольдингер несогласие и расхождение во всех делах, что не украшало ежедневную обстановку в отделе. Виктор Никитич, видимо, не сразу разобрался в полном ее научном невежестве, придя в негодование, когда в этом убедился.

Третьим отделом галереи, итальянским, ведал Дмитрий Иванович Щукин, замечательный коллекционер, чья прекрасная коллекция картин итальянских, голландских и французских мастеров была одним из украшений галереи Музея изобразительных искусств, человек, отличавшийся отменным вкусом и знаниями. Его сотрудницей была милейшая Мария Зармайровна Мсерианц, экспансивная, восторженная, влюбленная в Виктора Никитича армянка, много старше нас, бывшая секретарем всей картинной галереи. С ней у нас с Наташей быстро установились самые сердечные отношения.

Музей переживал тогда свои первые, ранние, начальные годы радикально преображенного состояния. В 1924 году произошла решительная реорганизация московских художественных музеев. Прежний музей изящных искусств имени Александра III, созданный профессором Цветаевым и хранивший собранную им превосходную коллекцию гипсовых слепков с произведений античной, средневековой и ренессансной скульптуры и задуманный основателем музея как учебное пособие для университетских лекций, фактически прекратил свое первоначальное бытие, так как был превращен в центральный столичный московский музей подлинников средиземноморского и западноевропейского искусства — от додинастического Египта до середины XIX века в разных странах Европы. Собранная Голенищевым замечательная коллекция подлинников древнеегипетского искусства, находившаяся в музее (в противоречии с его основной чисто копийной коллекцией), теперь органически вошла в состав нового художественного музея как прекрасное начало широко развернувшейся перспективы мирового художественного развития. В Музей изобразительных искусств были переданы западные картины из ликвидированного Румянцевского музея (в том числе «Эсфирь» Рембрандта), французские картины XIX века, собранные Сергеем Михайловичем Третьяковым, западные картины из собраний Д. Щукина и И. Остроухова, множество картин из национализированных коллекций богатых людей, эмигрировавших за границу. Когда в Ленинграде были закрыты дворцы — музеи Юсуповых, Строгановых, Шуваловых, Н. И.Романов послал в Ленинград Виктора Никитича Лазарева, и тот сумел получить для московского музея множество первоклассных произведений крупнейших художников Запада, находившихся в этих аристократических собраниях. Он же в самом начале тридцатых годов получил из Эрмитажа ряд шедевров великих мастеров Запада (отданных Эрмитажем в обмен на ряд прекрасных картин московского музея нового западного искусства). С помощью обменов В. Н. смог получить из провинциальных музеев такие замечательные картины, как «Рынок в порту» Эммануэла де Витте или «Пейзаж в Фонтенбло» Монтичелли (из Радищевского музея в Саратове).

В. Н. Лазарев стал подлинным создателем картинной галереи музея изобразительных искусств имени A. C.Пушкина. Я особенно подчеркиваю это, потому что через полвека, в середине 70–х годов, мне жестоко попало от Виктора Никитича именно за публично высказанное суждение о его огромной, решающей роли в ранней истории музея.

Виктор Никитич был очень демократичен, он не переносил никакого чинопочитания, хотя бы искренней почтительности по отношению к нему. Он словно нарочно разрушал всякое представление о нем как некоем мэтре, лишь нисходящем до внимания к простым смертным. Помню картину, которую видел сам: В. Н. не идет, а стремительно несется по французским залам (они находились там, где теперь вывешены ранние итальянцы), легко перепрыгивая одну за другой длинные мягкие скамейки, поставленные поперек всей середины длинного французского зала для отдыха посетителей, а за ним бежит, аккуратно обходя скамейки, целый «хвост» дам — Наташа, Вера Николаевна, Мария Зармариевна, еще кто?то.

А еще помню, как он дразнит, высмеивает своих учениц, именуя их «дырками от бублика», и вслед за этим очень торжественно, в высшей степени «академически», даже чопорно принимает знаменитого немецкого ученого, величественно представляя ему Наташу и Веру Николаевну как meine Assistenten.

Скучно в музее (мне, по крайней мере) никогда не было. Я подходил к работе в музее с увлечением — это относилось даже к подбору, вместе с Наташей, пыльных рам в подвале — самому нудному и душетомительному занятию, когда?либо придуманному человеком, — когда Вера Дмитриевна посылала нас заниматься этим скучнейшим делом — считая (как она говорила, не нам, конечно), что «им скучно там не будет».

И в голландском, и во французском отделах я особенно любил заниматься существенно важным и строго научным делом: атрибуцией анонимных, неведомо кем сделанных картин. Я запомнил два таких занятных определения. В запаснике голландской живописи была очень курьезная причудливая картина какого?то неведомого мастера — маньериста самого начала XVII века — «Пейзаж с большим деревом». Я нашел на нем ловко спрятанную монограмму JvG и с помощью словаря Вурцбаха выяснил, что картину эту написал некий никому в музее не ведомый Якоб ван Геель, вернув этого художника из небытия. Вера Дмитриевна очень удивилась моему открытию и, вероятно от удивления, забыла отметить имя художника в инвентарной книге. Картину пришлось открыть вторично какому?то приезжему иностранному специалисту, монограммы не заметившему, и бедный Якоб ван Геель после полувековой дремоты в запаснике был удостоен чести быть вывешенным в голландском зале. Другая моя необычайная атрибуция относилась к красивой картине XVIII века «Туалет Венеры» из коллекции Д. И. Щукина, называвшейся у него «школой Буше». С помощью репродукции в книге Армана Дэйо я с абсолютной убежденностью определил картину как работу редкого и малоизвестного французского мастера, работавшего в Швеции, — Гюго Тарваля, и никто в этой моей атрибуции сомневаться не стал.

Должен отметить, что вместе с западными картинами Музей изобразительных искусств получил из Румянцевского музея в 1924 году богатейший Гравюрный кабинет, включавший великое множество гравюр и рисунков художников всех стран и веков — не только западноевропейских, но и восточных (японских) и русских — от Петровских времен до наших дней. Этот Гравюрный кабинет (потом переименованный в Отдел графики) вошел в состав музея как своего рода «субмузей» всей мировой графики. Отмечаю это прежде всего потому, что Гравюрный кабинет сыграл огромную роль в моей жизни.

В начале 1928 года Н. И. Романов был вынужден уйти из музея из?за того, что чем?то сильно «проштрафился» музейный главный бухгалтер. (В. Н.Лазарев в своих воспоминаниях о Н. И. Романове ошибочно написал, что этот уход был связан с кражей четырех картин из экспозиции — на самом деле эта кража произошла, когда Н. И. в музее уже не было.) Вскоре появился новый директор. Фамилия его была Ильин; говорили тогда, что он был отцом Раскольникова, нашего полпреда в Болгарии. Если это верно, то Ильин был некогда священником. Это был весьма пожилой высокий и плотный человек, с длинной бородой, в черных очках и с очень громким голосом — зрелище довольно устрашающее. Кому могло прийти в голову направить его в музей — не знаю. В первый же день своего прибытия он устроил грандиозный разнос своему заместителю — А. М. Эфросу за «отвратительное» хранение находящихся в музее произведений искусства: «Весь верхний этаж битком набит битыми статуями, без голов, без рук, без ног!»

Эфрос сумел объяснить этому глубоко невежественному человеку, в чем дело, что это — гипсовые слепки с находящихся в других музеях очень древних скульптур, дошедших до наших дней в таком печальном виде, — и тут же подал в отставку, не пожелав и минуты оставаться в музее при таком директоре. Ильин понял все как следует: на другой день был издан первый приказ нового директора, строго запрещающий посетителям и экскурсоводам подходить к картинам, и особенно к гипсовым слепкам, ближе чем на два метра, потому что от дыхания гипсы могут отсыреть.

Ильин очень следил самолично за точным выполнением его приказа: когда я однажды вел экскурсию в голландском зале и рассказывал о рембрандтовской «Эсфири», я вдруг обнаружил между собой и «Эсфирью» огромную фигуру директора, который грозно возопил, как я посмел встать так близко к картине. Но тут же, видимо, поняв, что сам он находится к картине много ближе меня, так что чуть ли не прислоняется к ней своим задом, притом позволяет себе не только помещаться между мной и Рембрандтом, но и бурно махать руками во все стороны, — он вдруг замолчал и быстро ретировался.

Прочие его подвиги были в том же роде: когда заведующая библиотекой Ксения Михайловна Малицкая попросила денег на выписку из?за границы новой литературы по искусству, он спросил: «Все ли книги прочтены сотрудниками музея?» K. M. растерянно ответила, что не знает, но может быть, и не все. Тогда Ильин заявил: «Ну вот, когда прочтут все книги, тогда и будем выписывать новые». Очень быстро стало ясно, что человек этот сумасшедший, не в переносном, а самом реальном смысле слова, и он действительно вскоре после своего прихода в музей отправился на Канатчикову дачу.

В Наркомпросе, должно быть, быстро поняли, что такой директор никуда не годится. Увольнять его не стали, вероятно, из уважения к Раскольникову, а просто прислали другого человека исполнять до поры до времени обязанности директора.

Этим человеком был Жан Адамович Маурер — один из пяти лучших руководителей музея, какие были за его историю с 1924 года (Романов, Маурер, Полонский, Меркуров, Антонова). Маурер был высококультурный, высокоинтеллигентный человек, латыш, среднего роста, коренастый, с русыми волосами, всегда очень тщательно выбритый, спокойный, очень корректный, главное — очень умный. Впоследствии он стал профессором Московского университета. Контраст с Ильиным был фантастический. Он мгновенно разобрался, кто есть кто в музее, и во всех своих решениях и поступках стал всецело опираться на Лазарева. Вероятно, по добрым словам Виктора Никитича он прекрасно относился ко мне и Наташе. Мне тем более приятно было постоянно иметь дело с таким человеком, потому что с 1 сентября 1929 года я, окончив университет, стал ученым секретарем музея и сидел с Жаном Адамовичем в одном кабинете (который и до сих пор директорский). Мне было тогда двадцать четыре года.

Эта работа оказалась еще увлекательнее и интереснее предыдущей, в картинной галерее. С этой последней я вовсе не порывал связи, но она вошла в состав целого, всего музея, потому что я был обязан интересоваться делами всего музея — малыми и большими, умными и совсем не умными, должен был знать всех людей и вникать во все детали жизни музея. В письме к Наташе в начале лета 1930 года, когда она вместе с Марией Борисовной, своей матерью, уехала отдыхать в Калужскую область, я писал, что никогда не думал, что у ученого секретаря так много и таких необыкновенно разнообразных обязанностей: от устройства всех пожеланий некоего американского профессора, занимающегося коптскими тканями, и до умиротворения бурного конфликта, возникшего между двумя дамами в одном из отделов музея! Ученый секретарь был своего рода центром музея, куда сходились все эти удивительно разные дела. Кто только ко мне не являлся из окружающего, не только музейного, мира! Все иностранные ученые, приходившие в музей, обращались прежде всего ко мне, и я провожал их к специалистам по их надобностям. Я умел более или менее прилично говорить по — английски и по- французски (но не по — немецки) — это сильно облегчало мое существование. Правда, на моем попечении были и некоторые совсем не увлекательные дела — в особенности это относилось к отношениям с вышним начальством, Наркомпросом. Но тогда еще не все сотрудники подобных учреждений успели превратиться в невежественных бюрократов, хотя этот процесс угрожающе убыстрялся.

Ко мне приносили очень разные люди всевозможные произведения искусства, предлагавшиеся музею на предмет приобретения. Среди них бывали поистине сенсационные. Я должен был определять их подлинность, их качество, их значение. Раз принес один человек двух прелестных небольших терракотовых китайских лошадок — эпохи Тан, то есть VII?IX веков нашей эры, как я сумел тут же их определить. Это была великая редкость, и обе лошадки были немедленно приобретены музеем за очень большую сумму. Никак не ожидавший такого, владелец этих скульптур только сокрушался, что у него была третья такая же лошадка, и она в его отсутствие упала со шкафа, разбилась, и ее выбросили. Я вполне присоединился к его огорчению, хотя и несколько в ином разрезе: ведь очень трагически звучало — прожить на свете больше тысячи лет и вдруг погибнуть, упав со шкафа! В другой раз очень молодой человек принес превосходный византийский триптих из слоновой кости — XII века! Я сказал ему, конечно, какая это ценная вещь. Он скромно попросил достать ему новый хороший костюм. И ему достали очень хороший костюм — не знаю только, сколько добавили денег к этому костюму. Я мог только радоваться, что не один Виктор Никитич содействует пополнению музея прекрасными произведениями искусства.

В одном из писем к Наташе, тоже в начале лета 1930 года в Калужскую область, я нашел поистине драгоценную для меня фразу: «Мой любимый художник — Эдуард Мане». Я как?то забыл, что пронес свою глубокую любовь к этому чудесному художнику сквозь всю свою жизнь, начиная со столь давних времен. Я писал о нем не раз уже с 30–х годов и могу радоваться, что выполнил свой долг по отношению к этому великому мастеру до конца, написав наконец, можно сказать — на закате моей жизни, первую на русском языке большую книгу об Эдуарде Мане, и написал, видимо, достойно, раз получил за эту книгу Государственную премию СССР 1988 года.

Но мои ученые интересы выходили далеко за пределы Франции XIX века, хотя она навсегда осталась центральным интересом этой стороны моей жизни.

В 1930 году были напечатаны мои первые научные работы. Это начало было очень скромное: по рекомендации Виктора Никитича мне были заказаны две маленькие статьи для Большой советской энциклопедии (ее первого издания). Героями этих очень маленьких (по 800 печатных знаков) статей были неожиданно (по правде говоря, неизвестно зачем включенные в БСЭ) французский архитектор Даву — автор чудовищно безобразного Дворца Трокадеро в Париже, долго уродовавшего прекраснейший на свете город (и с тех пор, слава Богу, снесенного), и немецкий художник эпохи Возрождения Мануэль Дейч. Но писать о таких редких, малоизвестных художниках было гораздо труднее, чем о знаменитых. Я постарался с максимальной тщательностью проверить все факты, касающиеся жизни и творчества этих людей, и точно уложился в предоставленные мне 800 печатных знаков. Статьи понравились, в них не изменили и не сократили ни единой буквы, и я сразу же получил много более интересный заказ — статью об Эммануэле де Витте, прекрасном голландском живописце, да еще превосходно представленном двумя картинами в нашем музее! И мне было тут же дано право выбирать самому, о чем я хотел бы писать. Так появились мои статьи о Шираку (дань восхищения театром «Кабуки»!), о Купреянове, о Фаворском, об Эдуарде Мане и очень многие другие, в том числе и очень большие («Пейзаж», «Портрет» и т. п.). Связь с БСЭ продолжилась и на все второе издание, где среди других были напечатаны такие важные для меня статьи как «Искусство Древней Греции» и «Искусство Соединенных Штатов Америки».

В одном из писем к Наташе, в то же начало лета 1930 года, я сообщаю: «Сегодня в музее впервые появился новый директор. Но пробыл так недолго, что я не успел разобраться, каков он». Это был Вячеслав Павлович Полонский, известный литературный критик, основатель и редактор двух хороших журналов — «Новый мир» и «Печать и революция». Он был автором большой книги о советском плакате первых лет Октябрьской революции, составителем и редактором толстого сборника статей о мастерах советской графики. Он был человеком высокой культуры и ярко талантливый, но попал он в музей не по своей воле: уже прошло несколько лет, как его стали подвергать резкой критике, а потом и форменной травле, сняли с редакторских постов и, по — видимому, продолжали усердно преследовать и дальше, поэтому мне становилось все труднее иметь с ним дело. Он очень часто приходил в музей поздно, очевидно после очередной головомойки в ЦК партии, раздраженный и совершенно «взъерошенный», и разряжал свое состояние на ни в чем не виноватом первом встречном. А так как обычно этим первым встречным оказывался я — это мало содействовало моему хорошему настроению. В конце концов я просто возненавидел эти его истерические выходки, ни на секунду, впрочем, не забывая о великих благодеяниях, сделанных Полонским для музея.

В. П. Полонский сразу заметил, что музею свыше отпускаются совсем ничтожные средства на приобретение гравюр и рисунков для Гравюрного кабинета, в первую очередь мастеров советской графики. И он в середине 1930 года сумел достать огромные деньги специально для покупки работ советских художников. Они не были еще до конца израсходованы даже в конце 1936 года, когда Керженцевым, председателем Комитета по делам искусств, была запрещена покупка музеем графики советских мастеров, и это дело было передано Государственной закупочной комиссии. Но эта комиссия нисколько не интересовалась пополнением коллекции Музея изобразительных искусств, да и не имела никакого понятия, что в музее есть и что ему нужно. А я занимался собиранием музейной коллекции советской графики с увлечением. С тысячи листов в 1931 году, когда я начал собирательскую работу, я довел коллекцию к моменту своего ухода из музея в Издательство до десяти тысяч листов, сделав ее по своему богатству первой в мире.

Экс — оффицио, как ученый секретарь, я должен был проводить заседания специальной закупочной комиссии, в которую вошли Н. И. Романов, В. А.Фаворский, М. З.Холодовская и другие. И я, до тех пор советской графикой почти не интересовавшийся, увлекся ею. С этого началась целая новая эпоха в моей жизни, о которой, как и о других личных делах ближайших лет, я расскажу немного позже, отведя сначала место для отчета об общих делах музея до начала войны.

Полонский был худой, немного выше среднего роста, с прекрасной темной шевелюрой, которую он ерошил и откидывал назад, с огромным носом как у Мейерхольда, (Г. С.Верейский в своем очень похожем литографическом портрете В. Н. Полонского изобразил его строго в фас, смутившись, почему?то, чересчур большой длиной его носа!), очень темпераментный, экспансивный, склонный к коротким и резким вспышкам, и очень умный — я думаю, что его характер был явно деформирован тем тяжелым положением, в которое он попал в «год великого перелома». В чем его обвиняли, не знаю, но могу довольно надежно предположить, что в том же троцкизме, который толковался тогда широко и вольно, сообразно умственным способностям обвинителей.

Если, придя в музей и не найдя меня в нашем кабинете, Полонский спрашивал, где я, и ему отвечали — «в Гравюрном кабинете», он никогда не сердился. Поэтому, когда в феврале 1932 года я попросил его отпустить меня из ученых секретарей, чтобы я перешел работать в Гравюрный кабинет и занимался там советской графикой, — он нисколько не удивился и согласился без всяких разговоров на мою просьбу. А сам улетел в Уфу выступать с каким?то докладом, в дороге заразился брюшным тифом и в Уфе умер, избежав гораздо более горькой судьбы, явно ожидавшей его в 1937 году.

Я сохранил добрую память об этом человеке, простив шум и крики в возмещение обид, не мною ему причиненных.

Жан Адамович некоторое время после прихода в музей Полонского оставался его заместителем, но в середине 1931 года из музея ушел. Они никогда с Полонским не сталкивались и не ссорились, но, видимо, не сошлись характерами, а кроме того, Жан Адамович явно не привык быть чьим?то заместителем. Мы очень огорчились его уходом, а на прощание решили сфотографироваться на память. Фотография получилась очень хорошая — на ней Жан Адамович, В. Н.Лазарев, В. Д.Загоскина, Наташа и я, но в ней, к сожалению, есть большой изъян: когда фотограф уже готов был щелкнуть затвором, вдруг в комнату нежданно-негаданно вошел А. А. Сидоров и присоединился к нашей группе. Он был совершенно лишним, но прогнать его постеснялись.

Это была, вероятно, последняя фотография В. Д. Загоскиной: в октябре того же 1931 года она внезапно умерла — из?за безобразно, с преступной небрежностью сделанной операции. У меня был приготовлен для нее подарок к ее возвращению из больницы — томик стихов Суинберна, он так у меня и остался с уже сделанной дарственной надписью.

Хочется мне вспомнить и еще некоторых добрых людей, с которыми я соприкоснулся в первые годы моего пребывания в музее.

Замечательным человеком был старший вахтер музея. Он был украинец, его звали Григорий Емельянович Жовтобрюх. Несмотря на такую смешную фамилию, это был солидный, высокий и очень полный человек. Молчаливый и сдержанный, он очень спокойно командовал своей армией технических сотрудников, состоявших в основном из стариков, оставшихся еще от прежних времен. Он сам, несмотря на свою грузность, участвовал в развеске картин, храбро лез на верхушку гигантской стремянки и кончил свои дни трагически, упав с этой стремянки. Он очень сильно расшибся, уже не встал и скоро умер. Я должен сказать, что у меня с ранних лет были привиты демократические наклонности, поэтому никакого различия в отношении к людям не было. Я совершенно одинаково относился и к Полонскому, и к техническим сотрудникам. Это, очевидно, отмечалось, потому что элементы какого?то барства и исключительности проявлялись у очень многих сотрудников. Например, жена Владимира Казимировича Шилейко — Вера Константиновна, которая занималась итальянским Возрождением, была очень надменная важная дама, она могла говорить «ты» старикам, которые сидели в залах Микеланджело и были вдвое ее старше. Но она была глупая женщина, так что это не удивительно.

Из музейных стариков я помню еще двух: Козлова, который сидел всегда в египетском зале, и Арнаухина. Это были те самые старики, которые дремали в углах тихих, абсолютно пустынных залов еще в 1915 году, когда я в первый раз в этот музей попал, и составляли какой?то постоянный признак музея.

Когда умер Григорий Емельянович Жовтобрюх, его сменил в качестве главного развесчика Крюков. Его все звали по фамилии, и я не знал, как его зовут. Маленький, худенький человек, похожий на муравья, с каким?то скрипучим писклявым голосом, главным образом из?за того, что у него совершенно искривлена нижняя челюсть. Он был, вероятно, ранен еще на Первой мировой войне. Он храбро лез на стремянку, которая его, наверное, и не чувствовала из?за его худобы и легкости. Он очень усердно всегда работал, но сам никакого интереса не представлял в человеческом смысле. Куда он делся, я не помню.

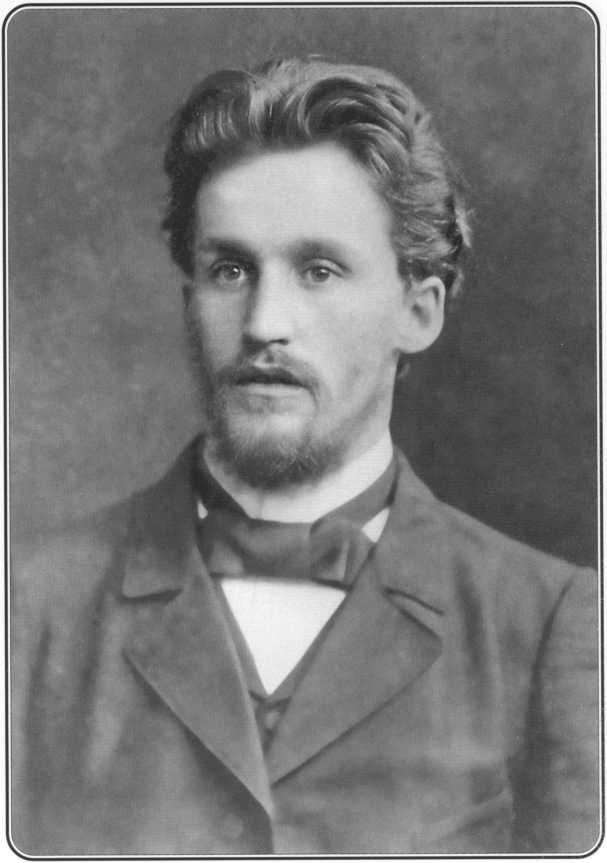

Дмитрий Николаевич и Юлия Николаевна Чегодаевы. 1902 год

Николай Иванович Малинин

Константин Леонидович Гиршфельд. 1916 год

Андрей Чегодаев. 1908 год

Дмитрий Николаевич Чегодаев с сыном Андреем. 1909 год

Митя, Катя и Андрей Чегодаевы. 1915 год

Наташа Гершензон. 1927 год

Андрей Чегодаев. Начало 30–х годов

Наталия Михайловна Чегодаева с Машей. 1931 год

Н. Чегодаева и Маша. 1933 год

А. Д. Чегодаев, А. А.Сидоров, Ж. А.Маурер, В. Д.Загоскина, В. Н.Лазарев, Н. М. Чегодаева в Музее изобразительных искусств. 1931 год

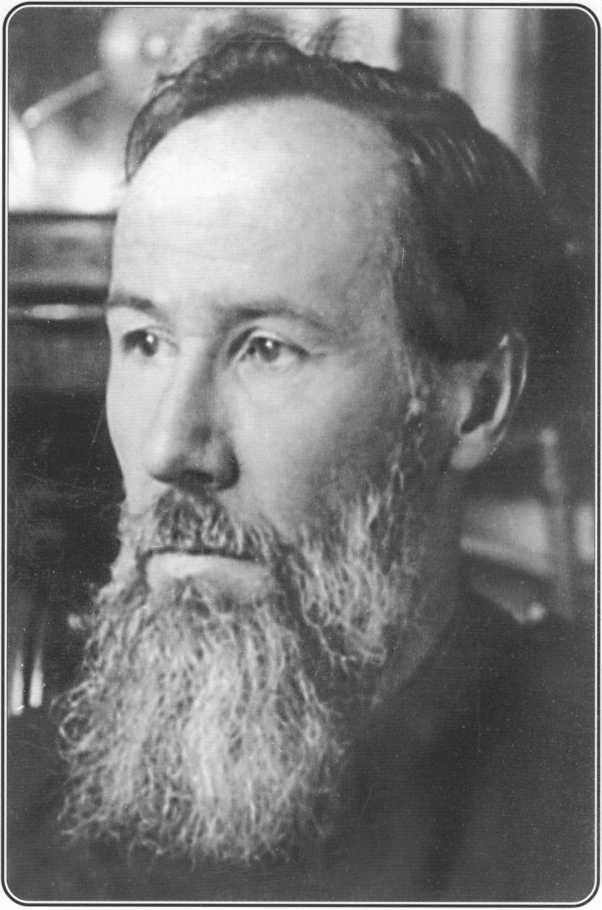

Николаи Николаевич Купреянов

Виктор Никитин Лазарев с женой Верой Николаевной

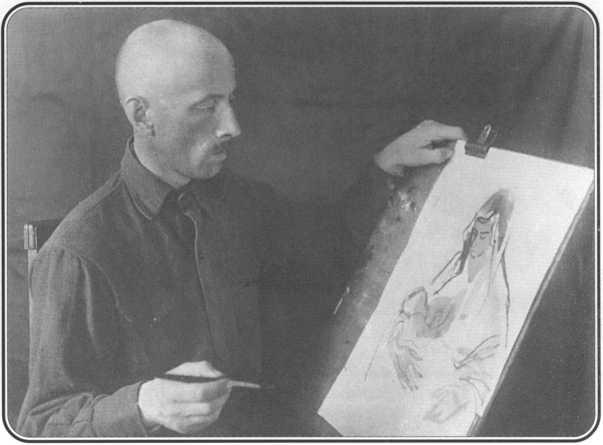

Владимир Андреевич Фаворский

Юрий Иванович и Наталия Константиновна Пименовы

Николай Павлович Ульянов. 1947 го

д

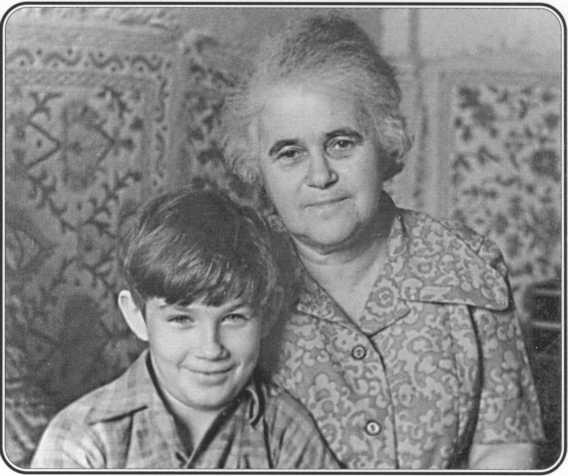

Наталия Михайловна Чегодаева с внуком Мишей. 1971 год

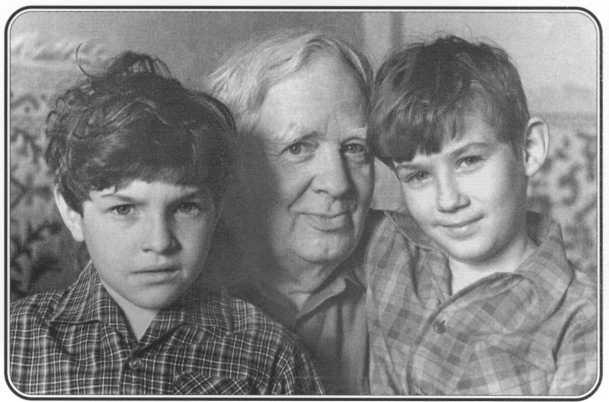

Андрей Дмитриевич Чегодаев с внуками Митей и Мишей

Андрей Дмитриевич с внуком Митей

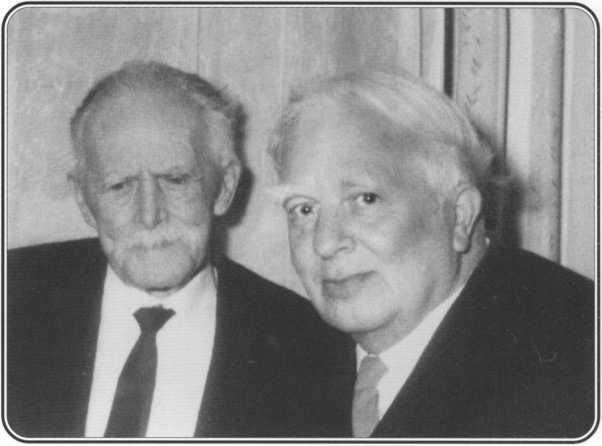

Дмитрий Николаевич Чегодаев и его сын Андрей. 1966 год

Его сменил сравнительно молодой, лет тридцати, человек, молчаливый, очень спокойный, по фамилии Каске- вич. Собственно, его руками развешивались все выставки, начиная с тридцатых годов вся экспозиция им делалась. Я знаю, что он был мобилизован, когда началась Отечественная война, и убит на фронте. Это был человек, достойный всякого уважения. Но как его звали, я не помню.

Я пропускаю пока все мои личные дела 1931–1938 годов, чтобы покончить сначала с общемузейной летописью этого времени.

За недолгий период после смерти Полонского до начала Отечественной войны в музее сменилось пять директоров. Приношу извинения, что описание их деяний будет довольно сильно походить на щедринскую «Опись градоначальникам, в разное время от вышнего начальства в город Глупов поставленным». В моем рассказе не будет никакой утрировки.

В феврале или марте 1932 года в музей явился первый из этой пятерки директоров. Звали его Этингоф, это был невзрачный и тщедушный плюгавый человек с крючковатым носом, в очках, редкостно невежественный и некультурный, что не удивительно, потому что до музея он был администратором ВТО, заведовал там рестораном, гардеробом и пр. Он с недоумевающим видом бродил по музею, плохо понимая, куда его занесло. Он мог, встретив меня, спросить: «Э — э-э… я все не могу запомнить, как называется статуя, что торчит под лестницей?» — «Гермес с младенцем Дионисом, работа великого древнегреческого скульптора Праксителя». — «А — а…»

В тот 1932 год в художественных музеях Москвы и Ленинграда свирепствовал «Антиквариат», снизивший мировое значение Эрмитажа по меньшей мере вдвое и изъявший из Музея нового западного искусства несколько чудесных картин — «Ночное кафе» Ван Гога, «Зеленую певицу» Дега, «Портрет жены в теплице» Сезанна, «Служанку от Дюваля» Ренуара… В нашем музее он столкнулся с решительным сопротивлением В. Н. Лазарева и пошел на компромисс: «Антиквариат» только назначал сумму, а В. Н. по своему усмотрению подбирал на эту сумму сколько?то картин — неизменно второстепенных, так что музей не потерял ни одной сколько?нибудь значительной картины.

Однажды «Антиквариат» потребовал дать какую?нибудь работу Рембрандта. В. Н. без всяких размышлений решил отдать «Христа» — скучную и банальную картину среднего периода рембрандтовского творчества. Этого «Христа» не жалко было отдать, даже если бы он был в порядке, но он был совершенно испорчен: в 1928 году он был украден из экспозиции картинной галереи, свернут ворами в рулон, засунут в железную трубу и закопан в землю в лесу под Москвой. Когда его нашли, выяснилось, что от его живописи осталось не больше одной десятой; его по сохранившейся фотографии «реставрировал» В. Н.Яковлев, главный реставратор музея, очень ловкий фальсификатор старой живописи. Этингоф выразил крайнее возмущение намерением В. Н. Лазарева: «Как можно отдавать такое замечательное произведение Василия Николаевича?» — «Но «Антиквариат» требует обязательно Рембрандта!» — «Ну вот, у вас же есть картина, где сидит какая?то дама в пеньюаре, ее и отдайте». Этак он выразился об «Эсфири», лучшей картине музея. Если бы не В.H., то Этингоф так бы и отдал «Эсфирь» «Антиквариату».

Но все его мысли были заняты другим. Его жена, Никитина, дама в полтора раза выше и в три раза толще его, была директором издательства «Никитинские субботники» — по субботам она кормила изысканными обедами писателей, которых издавала. Эта жена Этингофа приказала мужу сыскать в музее большое и удобное помещение, чтобы устраивать в нем серию вокально — хореографических представлений для избранной публики. Этингоф уныло ходил по музею и, наконец, догадался: в большом центральном Белом зале находилась музейная библиотека, он спустил ее в подвал (где она находится до сих пор), и в Белом зале в один прекрасный день вечером состоялось первое «вокально — хореографическое» представление. Я в тот вечер работал в Гравюрном кабинете, находившемся тогда под Белым залом, и слышал, как наверху выли какие?то тенора. Утром я узнал, что во время этого представления на хорах Белого зала было устроено короткое замыкание, начался пожар, потушенный прибывшими пожарными. Утром же приехал в музей народный комиссар просвещения A. C.Бубнов, и тут же, на нижней площадке мраморной лестницы, ведущей в Белый зал, в присутствии толпы народа высказал Этингофу, что он о нем думает. Не могу воспроизвести его речь: Бубнов был солдат, и его речь была весьма неизящной. Этингоф стоял молча, весь красный. Его музейная карьера была закончена.

Следом явился второй директор из пяти, по фамилии Бык — Бек. Это был маленький, очень толстый и круглый человек, невообразимо волосатый: его длинные прямые волосы на голове росли словно все из макушки наподобие японской куклы. У него была пышная борода, усы и брови, волосы росли у него из ушей и из носа, густо покрывали тыльную сторону кистей рук. До музея он работал в Главспирте, а по профессии был ветеринарный врач. Это был очень добрый и добродушный человек, никому не причинивший ни малейшего зла. Предоставив все музейные дела на волю В. Н. Лазарева, он пустился осуществлять пришедшую ему на ум очень практическую идею: узнав, что музей богат гипсовыми слепками с античных фигур, он решил весьма логично, что с этих слепков можно делать сколько угодно других слепков и торговать ими по всей стране. Тотчас в подвале была устроена формовочная мастерская, появился ее очень оперативный директор, эффектный молодой человек по фамилии Сафьян, и по всей нашей земле вплоть до Дальнего Востока поехали ящики со слепками, а в ответ шли слезные или гневные жалобы на то, что пришли бесчисленные мелкие куски от разбитых вдребезги статуй — на железной дороге не ставили ящики аккуратно и осторожно, а лихо кидали. Формовочная мастерская действовала с неподражаемой энергией. Характерная картина: утро, в ужасе бегут хранители античного отдела В. Д. Блаватский и М. М. Кобылина — пропал Аполлон Бельведерский! Оказывается, его стащили в подвал и формуют.

Но жизнь Бык — Бека окончилась, по — видимому, совсем не весело: он был отцом жены Зиновьева и в середине 1936 года внезапно исчез бесследно.

Третий директор был страшнее всех прочих. Фамилия его была Васильев, это был высокий человек с военной выправкой, уже не молодой, с подстриженными бобриком седыми волосами. До музея он был советником нашего торгпредства в Иране, явно по шпионской линии. Он намертво прекратил все музейные дела, большие и малые, важные и неважные. Все было положено «под сукно», музей словно умер. Единственным делом нового директора (а может быть, веселым развлечением) были усердные старания ссорить сотрудников музея друг с другом. Но эти развлечения, совершенно неожиданно для директора, закончились настоящей революцией, весь коллектив музея, забыв личные отношения, объявил Керженцеву, что с таким директором работать не желает и не будет. Попытки Комитета по делам искусств убедить сотрудников музея, что директор очень хорош, не удались, и Васильеву пришлось из музея убраться.

Четвертым директором был Эйферт, гораздо более причастный к искусству, чем все прочие директора этого нелепого периода в жизни музея. До прихода в Музей изобразительных искусств он был заместителем Б. Н. Терновца, директора Музея нового западного искусства, и, стало быть, музейная работа не была для него новостью. Какая была его профессия и образование — не знаю. Но он попал в наш музей в очень мрачное время — в 1937 году — и был в совершенно подавленном и перепуганном состоянии. Он почти ничего не делал в музее, и это привело к тому, что им полностью завладели два человека, действовавших очень согласно: это были Е. В. Гольдингер, о которой я говорил раньше, и новый ученый секретарь — высокий лохматый и необычайно шумный и развязный молодой человек по фамилии Попов (точного имени его я не знаю — в музее его все звали Валеткой). Эти два противных персонажа организовали упорную и систематическую травлю В. Н. Лазарева, не встречая какого?либо сопротивления со стороны Эйферта, которому, видимо, было не до того. В музее создалась совершенно ненормальная уродливая обстановка.

В январе 1938 года Виктор Никитич и я неожиданно были изгнаны из музея по приказу Керженцева. Что касается В.H., то Керженцев, вероятно, мстил Виктору Никитичу за очень неприятную для Керженцева историю, случившуюся на рубеже 1936–го и 1937 года. Тогда Керженцев ухитрился издать совершенно дикий приказ о ликвидации Музея изобразительных искусств и передаче его здания Московскому союзу архитекторов! Тогдашний директор Васильев готов был выполнить приказ Комитета по делам искусств, и тогда Виктор Никитич, через голову Керженцева, написал письмо Сталину. Сталин устроил Керженцеву нахлобучку, московские архитекторы получили по носу, и музей остался цел и невредим. Почему прогнали из музея меня — не знаю. Возглавлявший присланную в музей комиссию А. И Леонов, известный проходимец, взяточник и стукач, не изволил со мной разговаривать, получив нужную ему информацию от кого?то мне неизвестного. Керженцев устроил «чистку» подведомственных ему учреждений — я могу быть горд тем, что одновременно с В. Н. и мною в Ленинграде Керженцевым были уволены Мравинский и Уланова. Но уже через две недели к В. Н. и ко мне явились из музея целые делегации — просить вернуться назад, в музей. Дело было в том, что за эти две недели сам Керженцев «вылетел в трубу» и все его приказы были отменены. Был устроен целый спектакль: очередной сессии Верховного Совета был представлен на утверждение состав правительства, и Керженцев был выведен из этого состава.

Но вернуться в музей мы оба не пожелали: в наше короткое отсутствие там поднялась такая тина, что погружаться в нее что?то не захотелось. Я вернулся в музей в конце войны, В. Н. не вернулся никогда.

Последнего, пятого, предвоенного директора я не видел, о нем мне рассказывала еще работавшая в музее Наташа. Звали его Коротков, профессия его была маляр. Он самолично выбирал «колеры», когда в музее шел ремонт, ссорился с завхозом Варварой Ивановной Гвоздаревой из- за каких?то тряпок и половых щеток и т. д. Историю музея он не украсил.

Должен сказать, что ни с кем из этих директоров, правивших музеем после Полонского, я никак не соприкасался, никто из них в Гравюрный кабинет даже не заглядывал. Все мои музейные дела были связаны только с Виктором Никитичем, и подлинное позорище, устроенное в музее Комитетом по делам искусств, а до него Наркомпросом (уже без Луначарского!) мне было известно, но меня не касалось — я сумел настойчиво и энергично отгородить свою работу от того, что делалось «наверху». Мне очень помогло то, что сменявшие друг друга директора не проявляли никакого интереса (и даже любопытства) к научной, экспозиционной, выставочной работе музея.

В Гравюрном кабинете моя работа продолжалась семь с половиной лет. Мне хочется восстановить в памяти весь облик и дух тогдашнего Гравюрного кабинета, его, так сказать, территорию и повседневную жизнь. Он находился тогда, как я уже говорил, непосредственно под Белым залом, там, где сейчас зал античных подлинников. Прямо против входа посетителя встречал огромный, очень парадный ампирный шкаф, в котором стояли старинные книги очень больших размеров, в тяжелых переплетах с золотым тиснением на корешках. За ним, в далекую глубину зала, шли такие же огромные, но простые шкафы, и все это было наполнено несметным множеством папок с гравюрами или рисунками. По сторонам от центрального пространства, отделенные от него вереницей толстых квадратных столов, между которыми тоже стояли шкафы, располагались два очень длинных нефа, освещенные большими окнами, выходившими на два внутренних двора музея. В правом от входа нефе был читальный, вернее — просмотровый зал, и только в самом дальнем конце находился мой угол, отделенный от зала для посетителей книжной полкой, стоявшей на моем столе. Там я работал и принимал приходивших ко мне художников.

В дальней половине левого нефа находилось пристанище «гравюрных дам», как их величали в музее. Кроме Веры Михайловны Невежиной, много старшей других по возрасту и бывшей своего рода «старшиной» всего коллектива Гравюрного кабинета, там были столы и шкафы Анны Ивановны Аристовой, ведавшей итальянской гравюрой, Нины Николаевны Водо, ведавшей графикой Франции, В. В.Свистуновой (не помню ее имени и отчества), которая была помощницей Марии Зосимовны Холодовской в ее необъятном по размерам русском отделе, занимавшем не менее половины всей коллекции Гравюрного кабинета, наконец, там работала и сама Мария Зосимовна, добрейший человек, умная, тонкая, непомерно скромная, всей душой преданная искусству.

У меня были прекрасные отношения со всеми сотрудницами Гравюрного кабинета, но особенно для меня важными и дорогими — отношения с Марией Зосимовной. Я обязан ей больше, чем кому?либо другому, своим увлечением советской графикой — ее мудрым советам, ее знаниям, ее доброжелательству. Когда в феврале 1932 года я перешел работать в Гравюрный кабинет, мы поделили громадный графический материал русского отдела на две весьма неравные части: сверхльвиная доля, от Петровской эпохи до 1900 года, осталась у Марии Зосимовны, а с 1900 года досталась мне — с движущейся и постоянно разрастающейся конечной границей. Я получил в свое владение две тысячи листов (куда включились собранные уже мною в 1930–м и особенно в 1931 году новые работы). Когда я в январе 1938–го должен был уйти из музея, у меня было десять тысяч гравюр и рисунков.

Я должен с удовольствием и с глубоким уважением описать еще двух сотрудников Гравюрного кабинета. Это два служителя Кабинета, убиравшие его и приносившие посетителям нужные им папки. Их все называли «гравюрными стариками» — они были неразлучны и врозь даже и не воспринимались. Старший, Степан Антонович Мелешко, был высокий, худой, с прекрасной седой шевелюрой, седыми усами и бородкой, делавшей его похожим на Дон Кихота. Он был очень сильный и получал истинное удовольствие, когда с громким шумом кидал на мой стол принесенную им громадную и тяжелую папку. Он много и громко говорил, читая нотации своему постоянному сподвижнику, абсолютно молчаливому, более молодому Илье Филипповичу Контареву, невысокому бородатому человеку, находившемуся в полном подчинении у Степана Антоновича. Эти «гравюрные старики» очень приветливо принимали посетителей, отлично знали, где находится какая папка, могли давать посетителям советы и разъяснения, не беспокоя научных сотрудников. Я бы сказал, что они были подлинным украшением Гравюрного кабинета.

В левом нефе работали и все остальные сотрудники Гравюрного кабинета. В ближнем конце находилась отделенная стеклянной перегородкой реставрационная мастерская, где работала реставратор графики В. Н. Крылова. Дальше шел «закут» Владимира Яковлевича Адарюкова, уже тогда очень старого, доставшегося музею от дореволюционных времен. Он был редкостным знатоком не только старой русской гравюры, но и разных «вспомогательных дисциплин» — геральдики, сфрагистики и пр., истории костюма, воинского обмундирования и множества других мелких фактов человеческого существования. Приведу один пример его удивительных познаний. Как?то Вера Михайловна Невежина, ведавшая в Гравюрном кабинете английской гравюрой, решила устроить (впервые в музее) новый зал английской живописи. В музее ее было немного, но ряд картин был очень высокого качества (Опи, Хоппер, Лоуренс, Констебль), и зал получился красивый. Английская живопись была развешана в том зале, где сейчас фаюмские портреты и византийские иконы. В простенке между проходами в следующий зал, на самом парадном месте, был помещен большой эффектный портрет Александра Первого работы Лоуренса, в рост, в военной форме. Вера Михайловна привела В. Я. Адарюкова, чтобы он попробовал определить, что за мундир надет на императоре. Пробовать тому не понадобилось, он сразу сказал: «Мундир такого?то полка». На другой день утром Вера Михайловна встретила Адарюкова — бледного, страшно взволнованного: «Я должен принести вам глубокие извинения, я ввел вас вчера в ужасное заблуждение!» — «Боже мой, какое?» — «Полк?то я назвал правильно, но на императоре не мундир, а вицмундир!» В. М. успокоила и извинила несчастного Владимира Яковлевича. Но я лично так и не мог постигнуть, какая тонкость и значение заключены в этой, по — видимому глубокой, разнице.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Музей

Музей … просто изучать историю гораздо приятнее, чем её вершить. Бывший командир Московского мушкетёрского полка генерал-майор в отставке Николай Опочинин В XVIII — первой половине XIX века Северный Кавказ явился ареной столкновения внешнеполитических интересов России,

Музей

Музей Это – здание греко-римского стиля, украшенное изображением двух Египтов на Каср-ель-Нил; оно – задней стеною на Ниле; и остров подходит Булак; зачастую зовут музей древностей просто Булакским музеем.Мы – входим; и вот саркофаги эпохи Саиса; два сфинкса из розовых,

Музей вечности

Музей вечности О бравой бренности на поле брани Я почему-то слов не нахожу. Ведь я всего лишь вечности служу, А вечность – не предмет для собиранья. Но, может, если приложить старанья, (Об этом умозрительно сужу, Хотя витриной умников ссужу), — Собрать удастся звездное

Соловецкий музей

Соловецкий музей Самым примечательным для меня местом на Соловках был Музей. Многое в его существовании если не загадочно, то во всяком случае удивительно. Во главе Соловецкого общества краеведения в середине 20-х гг. стоял эстонец Эйхманс (его фамилию в воспоминаниях

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ МУЗЕЙ

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ МУЗЕЙ В Москве, на Кропоткинской улице, в доме 12, разместился Государственный музей А. С. Пушкина. Я говорю не о Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Нет! О музее, посвященном поэту. Если у вас будет возможность там побывать — пойдите! Он не

Музей

Музей Есть в музее истории города Краматорска экспозиция «Наши знаменитые земляки», главное место в которой занимают материалы, посвященные памяти Леонида Федоровича Быкова. В ее основе документы, многочисленные фотографии и личные вещи актера и режиссера,

Музей эстрады

Музей эстрады Говоря об артистах, которые были украшением довоенной эстрады, я должен назвать здесь по крайней мере еще несколько имен.Очень известное имя – Елена Маврикиевна Грановская. Но обычно ее вспоминают как актрису театра. И действительно, лучше актрисы на

Музей Александра III

Музей Александра III «Звонили колокола по скончавшемуся императору Александру III, и в то же время отходила одна московская старушка. И, слушая колокола, сказала: «Хочу, чтобы оставшееся после меня состояние пошло на богоугодное заведение памяти почившего государя».

Отец и его музей

Отец и его музей Музей Александра IIIВпервые – в газете «Последние новости» (Париж. 1933. 1 сентября).Очерк, как и три последующих, посвящен памяти И.В. Цветаева. К воспоминаниям об отце Цветаева обращалась неоднократно: в 1933 г. в связи с двадцатилетием со дня его кончины она

МУЗЕЙ МОДЕЛЕЙ

МУЗЕЙ МОДЕЛЕЙ В положении об институте в первый год его образования было записано: «В особом зале хранимы будут модели всех важных в России и других землях сооружений, существующие или только предназначенные…» Музей при Бетанкуре состоял из шести кабинетов: модельного

Музей для медуз

Музей для медуз В одиннадцать часов Огюст подъезжал к ресторану «Нептун» и загонял наш «пежо» на бетонную площадку. Только «Нептун» да еще «Могадор» не закрывались до глубокой осени. Мы проворно вытаскивали из сумки сандалии, циновки из рисовой соломки, полотенца с

Музей Высоцкого

Музей Высоцкого При жизни Владимира Высоцкого его любили, им восхищались. Не приходило в голову его изучать… Сегодня мы и смотрим, и слушаем иначе. Смерть всегда делает оставшихся более внимательными – не только к тому, кто ушел, но и к самим себе, что-то

МУЗЕЙ КИМБЕРЛИТОВ

МУЗЕЙ КИМБЕРЛИТОВ Возникновение Музея кимберлитов АК «АЛРОСА» относится к 70-м годам прошлого столетия. Всё началось с коллекции кимберлитов и наиболее интересных образцов горных пород и минералов Западной Якутии, представленных инженером-геофизиком, специалистом по

Музей

Музей 2 сентября 1937 года кукольный театр получил собственное помещение на площади Маяковского, официальный адрес: улица Горького, дом 32а. Там в зрительном зале имелся балкон, откуда неудобно было смотреть кукольные спектакли. Поэтому образцовцы отделили его стенкой и в