Глава вторая Отцы и дети

Граф Николай Александрович

До сих пор мы в основном стремились сосредоточиться на том способе поведения, какой Николай Александрович Толстой избрал в развернувшейся драме, когда она стала выходить за рамки семейного происшествия и переросла в конфликт с обществом.

По отношению к счастливым возлюбленным он принял на себя функцию социальной мести.

Но Николай Александрович был живым человеком. И, как всякому, жизнь отводила ему много разных ролей. Он был влюбленным мужчиной, обманутым мужем, отцом семейства, честолюбивым общественным деятелем и т. п. Разные стороны натуры и черты характера составляют единство, именуемое человеческой личностью.

Мы не знаем, была ли произнесена когда-либо у Николая Александровича с сыном Алексеем хотя бы пара незначащих слов, случалось ли им, живя в одном городе, столкнуться невзначай на улице лицом к лицу или только издали любопытствующим взглядом провожать один другого. Но поступки и действия отца даже и через пятнадцать и более лет после семейного разрыва влияли на судьбу сына. Отголоски былой драмы не затихали, продолжали жить в воздухе, в душах, в общественной атмосфере. Память же о ней как об одной из самых глубоких отметин детских и юношеских дней Алексей Николаевич сохранил до конца жизни. И фигура отца было той частью самоощущения его писательской личности, котораг не остается бесследной для творчества.

Да и сам по себе Николай Александрович был человеком примечательным. Весьма колоритным типажом владетельного помещика-степняка, задававшего тон в своем кругу, характерного для среды и обстановки тех мест, которые А. Н. Толстой живописал затем в произведениях заволжского цикла.

Определенные грани общественно-психологической драмы остались бы скрытыми от нас, не попытайся мы вглядеться в духовный мир этого заглавного ее участника.

Да и несправедливо было бы это. Оставался бы вопрос: не слишком ли мы строго обошлись с ним? С человеком, которого по-своему обуревали страсти, который мучился, страдал, которого отвергли, покинули с тремя малолетними детьми. Тоже ведь не лучшая участь!

На одном из начальных поворотов своей семейной драмы, когда еще была надежда на возвращение Александры Леонтьевны домой, Николай Александрович стал намекать в близком кругу, что собирается покончить жизнь самоубийством и что подготовил уже завещание.

Завещание действительно было им написано. Причем не без некоторой надежды на прижизненное действие и использование. Иначе трудно объяснить дальнейшее.

Во-первых, завещатель не предпринял практических шагов и не «умер от этой любви», как обещал; во-вторых, текст даже еще не оконченного завещания был каким-то образом переправлен главной виновнице возможной трагедии.

Подлинник этого более чем интимного (до определенной поры все же лишь для собственных глаз предназначенного) документа оказался в бумагах Александры Леонтьевны, где хранился и откуда был впоследствии извлечен среди других материалов куйбышевского архива.

Это вовсе не значит, что писавшим руководил один сухой расчет или интрига не очень благородного свойства. Отнюдь нет! Николай Александрович был человеком пылкого темперамента и умел вгонять себя в такую стадию экзальтации, в такой транс, что сам уже терял представление, где фантазия, где реальность.

вполне возможно, что, сидя за столом, на котором лежал продолговатый большой лист плотной бумаги, стояла склянка чернил, и провожая взглядом прыгавшие с пера слова, тянувшиеся ряды строк ясного убористого почерка. Николай Александрович, и в самом деле, верил, что пустит себе затем пулю в лоб.

Только где-то на самом краю сознания, в затаенном его уголке, слабо брезжил луч надежды, запасной выход, побочное намерение. И этот косой боковой свет, пробивавшийся, как сквозь щель в сарае, печатью ложился на содержание прощального документа.

Окончить завещание означало бы тут же взяться за пистолет. Поэтому оно почти готово, но оборвано на последних фразах, на полуслове…

Ведь оставалась еще слабая надежда, конечная попытка. И кто же осудит человека, приговорившего себя к смерти, что он пробует напоследок окольные пути. Тем более — кто упрекнет его, что он раздумал и пожелал остаться в живых. Никто, разумеется, уж во всяком случае, не мы…

Так или иначе, перед нами документ необычный, редкий, единственный в своем роде.

Ощущая себя в действительности или лишь в мыслях стоящим одною ногою в могиле, человек поднимается на известную духовную высоту. Свидетельствует с той возможной для него искренностью и объективностью, на какую способен.

Не знаю, в какой степени допустимо называть завещание самоубийцы духовным, но завещания так звались недаром. В сжатых характеристиках близких лиц, имущественных и иных распоряжениях бумаге вверялась так или иначе итоговая картина прожитой жизни, проходившей перед мысленным взором пишущего. Вольно или невольно это был и последний самопортрет человека, навсегда покидающего земные пределы, последний снимок собственной души.

Нет, если мы хотим изнутри понять этот характер, этого человека, оглядеть панораму событий теми идеальными его глазами, какими бы он хотел их видеть, почти отлетая уже в небесные выси (не без тайной надежды, впрочем, вернуться!), лучшего документа не сыскать.

Вот почти полный текст, с сохранением особенностей подлинника.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь, — писал Николай Александрович. — Пишу я эту мою последнюю волю в твердом уме и памяти. В смерти моей не виню никого, прощаю врагам моим, всем сделавшим мне то зло, которое довело меня до смерти. Имение мое, все движимое и недвижимое, родовое и благоприобретенное, завещаю пожизненно жене моей, Графине Александре Леонтьевне Толстой, с тем, однако, условием, чтобы она не выходила замуж за человека, который убил ее мужа, покрыл позором всю семью, отнял у детей мать, надругался над ней и лишил ее всего, чего только может лишиться женщина. Зовут этого человека Алексей Аполлонов Бостром. Детям своим завещаю всегда чтить, любить, покоить свою мать, помнить, что я любил ее выше всего на свете, боготворил ее, до святотатства любил ее. Я много виноват перед ней, я виноват один во всех несчастьях нашей семьи. Прошу детей, всей жизнью своей, любовью и попечением, загладить, если возможно, вины их отца перед Матерью.

Жену мою умоляю исполнить мою последнюю просьбу: разорвать всякие отношения с Бостромом, вернуться к детям, и если Богу угодно будет послать ей честного и порядочного человека, то благословляю ее брак с ним. Прошу жену простить меня, от всей души простить мои грехи перед ней, клянусь, что все дурное, что я делал, — я делал неумышленно; вина моя в том, что я не умел отличать добра от зла. Поздно пришло полное раскаяние… Прощайте, Милая Саша, милые дети, вспоминайте когда-нибудь отца и мужа, который много любил и который умер от этой любви…»

Когда Александра Леонтьевна называла мужа в письмах слабым человеком, то имела в виду подобного свойства выходки, вроде этой распубликованной наперед заявки на самоубийство.

За любовь, впрочем, многое можно простить. Во всех видах чувства, называемого этим словом, всегда есть хотя бы частичка истинного, высокого.

Вот какими письмами забрасывал Николай Александрович петербургский адресат из деревни, когда супруги после первого разрыва и последующего примирения договорились жить раздельно.

«Сердце сжимается, холодеет кровь в жилах, — писал он жене, — я люблю тебя, безумно люблю, как никто никогда не может тебя любить! Ты все для меня: жизнь, помысел, религия… Люблю безумно, люблю всеми силами изболевшегося, исстрадавшегося сердца. Прошу у тебя, с верою в тебя, прошу милосердия и полного прощения; прошу дозволить служить тебе, любить тебя, стремиться к твоему благополучию и спокойствию. Саша милая, тронься воплем тебе одной навеки принадлежащего сердца! Прости меня, возвысь меня, допусти до себя» (Н. А. Толстой — A. Л. Толстой, без даты. ИМЛИ, инв. № 6317/1).

Хорошо известно и что было затем — когда Николай Александрович, выговорив себе письменным шквалом, мольбами и нескрываемым провозглашением отчаянных намерений (куда входило, очевидно, и недатированное завещание) право находиться рядом с женой, примчался в Петербург.

«Вот ты приезжаешь в П-бург, — подводила итог Александра Леонтьевна спустя месяц в одном из писем. — Я — больная, слабая, тоскующая, почти без сил. Чуть ли не с первых дней у нас сцена (помнишь, когда я еще лежала после дифтерита), вместо деликатного молчания я встречаю намеки на будущее, намеки на вымогательство моей любви; вместо понимания и уважения моего чувства — стремление вырвать это чувство из сердца и заменить его другим. Потом все эти мелочи, просьбы спать в одной комнате, надеть кольца, потом поцелуи при посторонних, явное желание, чтобы другие увидели, что мы в супружеских отношениях… И во всем этом я подозревала одно — стремление овладеть мною, сделать из меня то же, что я была прежде.

Предоставляю тебе самому судить о том, что я пережила в этот ужасный месяц, о котором не могу вспоминать без содрогания…

И это, Коля, не тогда, когда ты был прежним, безнравственным человеком, а когда ты отрекся от своего прошлого, проклял его и решился идти по новому пути. В чем же новый путь отличается от старого. И там и тут ты был палачом и мучителем, но страшная разница в том, что прежде ты не понимал, не любил меня, а теперь говоришь, что любишь и понимаешь» (Н. А. Толстому, около 1 марта 1882 года.)

И все же, пускай воспылав чувством от полученного удара, перед угрозой неминуемой потери, Николай Александрович любил жену. Как мог, как умел. Пусть даже и узко, эгоистично, сложной смесью грубого влечения с растравленным самолюбием и воспаленным воображением. Даже и это достойно было бы похвал, если бы…

Вернемся к недописанному завещанию. И задумаемся только, что за документ сочинял Николай Александрович, мысленно косясь, быть может, на лежащий в ящике пистолет. Ведь в основе своей это рожденный буйной фантазией проект загробной мести.

Некоторые эпитеты, относящиеся к жене, недаром написаны с большой буквы. Автор, добровольно загнав себя, мечется в плену ненатуральных представлений, гипербол и красок. Все строится на контрастах, на черном и белом. Причем роли строго расписаны.

«Алексей Аполлонов Бостром» — черный негодяй и убийца. Александра Леонтьевна — святая, у которой, однако, отнято все, «чего только может лишиться женщина». Сам пишущий — грешный праведник, оступавшийся исключительно по неведению («клянусь, что все дурное, что я делал, — я делал неумышленно»), принимающий ныне тяжкое искупление и всех прощающий.

Прощающий?

Этот экстаз святости, возвышающий приступ самоотречения и ухода от мирской юдоли, не столь уж бескорыстен, каким стремится прикинуться. За головным всепрощением четко вырисовывается вполне земная цель. На великодушие может быть лишь один ответ — еще большее великодушие. Облачение святости способно наделять его носителя, пока тот твердо стоит на своем, особой непреоборимой силой, буравящей и жесткой, как алмазное сверло.

Позволю себе небольшой экскурс в область литературы, сравнивая, разумеется, не действующих лиц по существу, а лишь некоторые элементы избранных ими жизненных позиций.

Речь пойдет об «Анне Карениной» Л. Толстого, социально-нравственной эпопее из жизни тогдашнего русского общества, романе, впервые появившемся в 1877 году.

Перекличка жизненной коллизии и отдельных связанных с нею психологических ситуаций, получивших отражение в сюжетной канве романа, с внутренними мотивами и всеми дальнейшими поворотами самарского происшествия подчас разительна. Заметить это не трудно.

Но касается это не только поднявших нравственный бунт героинь женщин, но и тех, кто им противостоит и изыскивает внутренние и внешние способы отпора.

Сходство недугов порождает сходство лекарств.

Когда читаешь завещание графа Николая Александровича, то так и вспоминается его коллега по несчастью, жена которого сделала выбор в пользу настоящего чувства и пошла на разрыв с семьей и обществом.

На определенном повороте событий этого человека тоже посетило нравственное просветление, он тоже пережил сходный психологический взлет, хотя и без мыслей о самоубийстве.

Но то, что у Николая Александровича было движением слепой души в борении противоречивых метаний и крайних порывов, этот персонаж со свойственной ему методичностью и мозговой страстью обратил в линию всего своего дальнейшего поведения, стратегию и тактику вместе.

Экстаз святости он сделал постоянной позицией, с высоты которой ничтожны стали земные радости счастливых возлюбленных, и ту же свою благородную святость обратил в неотразимое орудие повседневной казни неверной супруги. То и другое он делал тонко, изощренно, долго, как святой паук, как вампир. Он мучительствовал и мучался сам, пока все это не кончилось…

О великая сила великих созданий искусства! Они умеют говорить не только то, что было, но и что произойдет. При определенных условиях, соотношении жизненных обстоятельств, лиц и общественных явлений, при данной расстановке фигур на шахматной доске. Они дают нам зоркие нравственные ориентиры, вручают безошибочный компас. Благодаря им лучше можно распознавать загадки человеческой натуры, извивы психологии, тайный смысл иных душевных движений и намерений. Они учат нас жить.

Убийственная сила головного всепрощения, идущего вразрез с подлинными движениями сердца, экстаза святости, может быть, даже искреннего интеллектуально, но не отвечающего скрытым желаниям и натуре данного человека, глубоко прослежена Л. Толстым в «Анне Карениной». От возникновения этого психологического состояния, замешанного на чувстве порушенной собственности, оскорбленных привязанностей, униженного достоинства и распаленной фантазии, — до конечных и крайних его последствий…

Вы помните, у постели лежащей при смерти Анны Алексей Александрович Каренин тоже, кажется, вроде бы всех простил. Но только после этого, возвратясь домой, Вронский стрелял себе в сердце. А Анна, выздоровев, расхотела жить, потеряла интерес и вкус к окружающему.

В романе есть такой эпизод.

Смирившиеся было перед высотой нравственной позиции Алексея Александровича любящие решают покориться судьбе, расстаться. Они поверили. На великодушие, как уже сказано, ответ может быть только один — еще большее великодушие, хотя в жертву требуют отдать самую основу, самую сладость, корень жизни.

Перед тем как на неизвестный срок отбыть в знойный Туркестан, Вронский, чудом оставшийся в живых после недавнего выстрела из-за Анны, хочет проститься с ней.

Анна колеблется, боится самой себя. «Я тоже полагаю, что так как он едет, то и нет никакой надобности графу Вронскому приезжать сюда», — помимо воли вырывается у Каренина, хотя он по-прежнему вроде бы пребывает на высотах своей всепрощающей святости.

«Никакой надобности, — в сердцах думает про себя Анна, — приезжать человеку проститься с тою женщиной, которую он любит, для которой хотел погибнуть и погубить себя и которая не может жить без него. Нет никакой надобности!»

Скрытая цель, тайный смысл, а вместе с тем и черствая мстительность подобного так называемого всепрощения обнаруживаются тут как на ладони.

В дальнейшем мстительное его жало станет еще более очевидным.

Каренин, не взявший назад своего прощения и после того как Анна, взбунтовавшись, вторично уехала с Вронским, оставаясь на избранных нравственных высотах, не разрешал тем не менее видеться матери с сыном (вы помните — знаменитое «воровское» ее свидание с Сережей!). И ни под каким видом не давал развода, что обрекало женщину на невыносимое положение изгоя в обществе и подготовляло медленно последующую трагическую развязку.

Предавая полному забвению прошлое, он мстил; милуя, он казнил; прощая, он убивал.

Не таким ли в сущности был и проект Николая Александровича, выраженный им в завещании, а затем, как мы знаем, навязываемый Александре Леонтьевне в качестве единственно возможного для нее способа существования. Порвать навсегда с человеком, которого она любила, не видеться с ним, не встречаться, не выходить замуж за того, без кого она не могла жить, расстаться с ним навсегда. То есть растоптать себя, добровольно лечь в гроб и захлопнуть крышку. Хороши были нравственное прозрение, всепрощение, благая милость!

И все же… Завещание, писанное в состоянии раскаяния и боли от постигшего несчастья, несомненно, документ душевного взлета.

К сожалению, мы хорошо знаем, что было дальше.

Когда исчерпанными оказались все способы личного обаяния, подручных увещеваний и воздействий, Николай Александрович обратился к посредникам — к молве общества, к церкви, к закону и даже к грубой силе… Как скоро иногда дух человеческий от зенита валится в бездну!

Чтобы лучше понять логику этих превращений, взглянем на сохранившийся портрет[4] примерно той поры, о которой идет речь.

Николай Александрович был человек не выше среднего роста и не очень крупного телосложения. Внешне красивый — нежного овала лицо, с рано наметившимися залысинами над приятным лбом, живо посматривающие черные глаза, слегка удивленно торчащий нос, чувственный рот с небольшими аккуратными усиками над ним, капризно и своенравно раздвоенный подбородок.

Но было в этой внешней привлекательности лица что-то игрушечное, конфетное. Может, мелковатыми были сами черты и к тому же каждая подробность жила раздельно, не проникнутая основательностью одного природного естества, не исполненная стойкой мыслью или внутренней силой. Лицу словно бы чего-то недоставало.

Это был тот случай, когда о мужчине говорят не «красавец», а «красавчик».

Возможно, зная за собой этот недостаток, Николай Александрович внутренне надувался, выпячивал грудь колесом. Прежде всего он был гвардии кавалерийский офицер, который хотел бы гарцевать по жизни на белом коне, мчась сквозь праздники и будни. То был жизнелюб, актер, позер, однако, как уже сказано, не лишенный ума и переменчивых страстей, человек сам по себе не злой и даже расположенный к добрым порывам.

Болезненное самолюбие и излишняя податливость натуры, к несчастью, очень мешали. Ломали выдержку, замыслы, планы, подсекали намерения. Не позволяли часто, как бы того хотелось, сыпать разящие сабельные удары в заданном направлении. И тогда Николай Александрович мог стремглав заворачивать белого скакуна и тем же аллюром гнать его в противоположную сторону.

Этими свойствами натуры и можно объяснить резкие перепады и крайности в некоторых его действиях и поступках.

Так, спустя совсем недолгий срок после рождения на свет завещания не без участия того же самого пера возник документ уже совершенно иного свойства.

Произошло это через несколько дней после того, как Александра Леонтьевна, приняв окончательное решение, во второй половине мая 1882 года уехала в Николаевск, к А. А. Бострому.

Тогда-то и было сделано Николаем Александровичем официальное заявление, возбуждено ходатайство.

И каков же его дух? Героиня, которая прежде называлась «святой», до которой Николай Александрович только умолял себя «допустить» для служения ей, здесь уже именуется «душевнобольной». И требуется ни много ни мало, как с помощью полицейской силы отобрать ее у Бострома и содействовать принудительному ее возвращению под домашнюю кровлю, к законному владельцу.

Еще недавно, в покаянном просветлении, Николай Александрович находил, что все его вины перед Александрой Леонтьевной проистекали из-за того, что он «не умел отличать добра от зла». Думал ли он теперь об этих различиях?

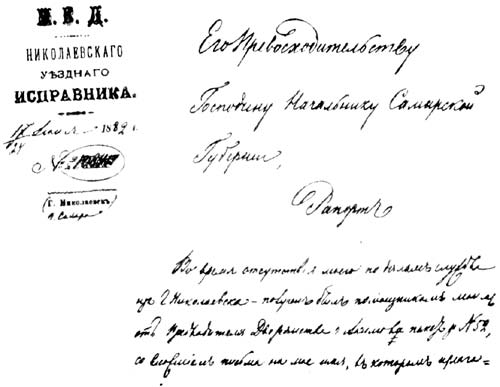

Начальная страница рапорта николаевского уездного исправника (июнь 1882 года) после расследования на месте официальных обращений графа Н. А. Толстого оказать полицейское содействие в возвращении домой «насильственным образом» увезенной жены.

Столь крутое требование было необычным даже для случавшейся в глухих провинциальных углах патриархальной вседозволенности.

Алексей Аполлонович Бостром был в Николаевске лицом видным — председателем уездной земской управы. Здешние блюстители порядка оказались людьми грамотными в законах, добросовестными.

Этим и объясняется позиция, занятая полицейской властью, а с ней и губернской администрацией. Ходатайство Николая Александровича успеха не имело. Памятником же ему остался полицейский рапорт, выдержки из которого приведем (опять-таки с сохранением орфографического колорита подлинника).

17 июня 1882 года николаевский уездный исправник докладывал по инстанции:

«Конфиденциально. Его Превосходительству Господину Начальнику Самарской Губернии.

РАПОРТ

Во время отсутствия моего по делам службы из г. Николаевска — получен был помощником моим от Предводителя Дворянства г. Акимова пакет № 52, с вложением письма на мое имя, в котором излагалось следующее: «Дворянин, отставной Штаб Ротмистр Граф Толстой заявил, что жена его, беременная и душевнобольная, Александра Леонтьевна графиня Толстая увезена из Самары в Николаевск насильственным образом и содержится под замком у Председателя Уездной земской Управы Бострома, который всех посланных от графа Толстого встречает с револьвером в руках и таким образом лишает возможности взять графиню обратно и доставить ей медицинскую помощь как душевнобольной, и что в виду этого необходимо принять законные меры к охранению ее, и надобности, чтобы она никуда не скрылась из Николаевска».

При этом в письме присовокуплялось, что «об этом происшествии посланы телеграммы Вашему Превосходительству и Г. Министру Внутренних дел».

Итак, официальное заявление предводителю дворянства. Телеграммы губернатору и министру внутренних дел…

Помешанная жена, беременная к тому же (обратите внимание!), отторгнута от законного супруга… Душевнобольная, увезенная насильственным образом, удерживается взаперти злодеем-похитителем чуть ли не под дулом револьвера…

В такую фантастическую картину разрастаются в свидетельстве Николая Александровича реальные обстоятельства дела, и в частности тот узнанный им факт, что под влиянием угроз и покусительств на вторжение в квартиру Бостром действительно первое время вынужден был носить в кармане револьвер.

Однако жилище возлюбленных никак не походило на тюрьму или осажденную крепость.

«Помощник мой, желая убедиться в справедливости сделанного заявления, — продолжает свой рапорт уездный исправник, — на другой же день (7 июня) отправился в квартиру г. Бострома, где никаких признаков, сохраняющих графиню, он не видел, хотя входная дверь квартиры, — по заведенному порядку в Николаевске, — была изнутри заперта на крючок, отомкнутый лично Бостромом, без револьвера в руках. Просидевши у него более часу, — помощник мой ничего особенного не заметил, что бы указывало на стеснение свободы Графини, которая сидела в соседней комнате. Принимать какие-либо меры и воспрепятствовать выезду ее из Николаевска он считал неудобным и неуместным».

Конечно, в рапорте губернскому начальству местный исправник не может уклониться и от изложения собственной позиции. Тем более что хотя он и отсутствовал во время получения «пакета № 52», но зато, как оказывается, проявил должную расторопность. Не мог он не заметить столь неординарного факта! Пусть и тени сомнения не мелькнет в вышестоящих головах, будто он чего-то не предусмотрел, а во время, когда заворачиваются такие события во вверенном ему округе, предпочитает находиться в отъездах, хотя бы даже и «по делам службы».

Из дальнейшего изложения видно, что пишет служака тертый, понимающий, что матка-истина — часто тот самый параграф инструкций, которого лучше всего держаться, чтобы тебе же потом в горячке и паре мутного этого дела не намылили шею. К тому же и к Бострому он, по-видимому, относится неплохо.

«Со своей стороны, — рапортует дальше исправник, — я должен заявить, что в последних числах мая месяца (28 или 29-го) я лично был у г. Бострома и беседовал с графиней Толстой несколько часов сряду… Я застал графиню в зале читающей газеты, в совершенно спокойном состоянии… Все время графиня была в хорошем расположении духа; сказать что-либо о причиняемых ей стеснении и душевной ее болезни — я положительно считаю себя не вправе, по убеждению моему, никаких данных к тому не имеется».

Одним словом, затея Николая Александровича с привлечением на помощь полиции окончилась конфузом.

Тут случилась промашка. Да и то сказать, средство было слишком грубым. Столь разбойных действий по отношению к спутнице жизни литературный сотоварищ по несчастью Алексей Александрович Каренин, разумеется, никогда бы не допустил. За рамки благопристойности и порядочности он не выходил.

Нас интересуют, однако, не казусы и крайности, которые с такой причудливой изобретательностью всегда плодит жизнь, а существо дела, принцип. То основное и главное, что объединяет, казалось бы, совершенно разных и непохожих людей.

Союз с законом и самой консервативной частью общественной морали, чтобы править чувствами спутницы жизни, использование господствующих религиозных, нравственных и юридических институтов для самоутверждения и сведения личных счетов в той сфере, где выбор, как известно, по природе своей — дитя свободы, и вместе с тем предоставление себя на роль орудия социальной мести по отношению к бунтующим за право любить, — вот то типовое, что при различии темпераментов и характеров соединяет не только Николая Александровича, а всех ему подобных, с книжным родоначальником, проницательно и глубоко запечатленным в творении русского классика.

По сути именно так поступал Николай Александрович, стараясь удержать жену, навязывая неприемлемую ей больше форму личной жизни.

Так поступал он и в дальнейшем, когда прямой выгоды, кроме разве морально-психологического удовлетворения, быть не могло.

В неприязни и ненависти к матери воспитывались старшие дети. В одночасье она оказалась отрезанной от них навсегда.

Последствия того же поступка во всем, что могло от него зависеть, Николай Александрович попытался распространить и на судьбу младшего сына.

Нет, он не стал отбирать Алешу, как долго боялась Александра Леонтьевна. После разных и противоречивых, по-видимому, соображений на этот счет он решил использовать мстительную руку закона по-другому.

Мать навсегда была обречена нести клеймо и тяготы безбрачия. А сын, ее сын, последний всплеск их ненависти и любви, что ж… Его тоже можно было припечатать клеймом навсегда…

Приспеет срок, решающим станет его слово, главы рода, отца. Пусть тогда от сына, ею вскормленного, выслушивает о себе все, что положено, когда того прихлопнет и больно прищемит законом.

Она сама пошла против порядков. Она этого хотела. Пусть же получит…

Дворянские книги

Поколения канцелярских сидельцев, кряхтя, позевывая и стараясь, день ото дня трудились над составлением текучей этой летописи внутрисословного дворянского быта.

Скопища конторских книг и записных журналов разных назначений, целей и надобностей образовывали в совокупности как бы один движущийся дневник самооценок, происшествий и отношений внутри замкнутого круга людей, избранного сообщества, носившего звание «самарское дворянство».

Первому сословию империи дарованы были не только сторонние привилегии, но исключительно влиятельное самоуправление. Четкие уставы поддерживали сословную мораль. Губернское дворянство было главным подразделением на местах. И обязано было вглядываться в себя, радеть о себе купно, сообща решать важнейшие дела.

Скрытая от непосвященных повседневная жизнедеятельность эта и запечатлевалась писцами.

Из какой канцелярской сухотки состоят вроде бы все эти конторские книги, специальные журналы! Формулярные списки, справки, протоколы, рапорты, назначения, отношения… Только факты, деловые записи… А вчитайтесь — и вы увидите, как исчезают куда-то выцветшие строки каллиграфических почерков и на их место нередко являются живые лица, обрисовываются человеческие фигуры, встают картины, возникают конфликты, столкновения, кипят страсти… Таково уж, видимо, свойство долговременных поденных записей!

Со страниц этих конторских книг неожиданно открывается взору и отстоящий на интервал почти в пятнадцать лет второй акт семейной драмы, столь бурно протекавшей в 1881–1883 годах.

Но прежде несколько замечаний об общем содержании документальных источников.

Преподаватель Куйбышевского университета кандидат филологических наук Лариса Александровна Соловьева, занимаясь темой литературного народничества, провела основательные раскопки в фонде Самарского депутатского собрания (так он называется), находящемся ныне в государственном архиве Куйбышевской области (ГАКО). При просмотре долголетних напластований этого фонда № 430 она заметила среди прочего и документы, имеющие отношение к интересующей нас теме. Сведениями, полученными от Л. А. Соловьевой, мы обязаны открывшейся возможности впервые использовать их в книге.

В самом деле, чего только не встретишь в поденных чиновных записях! О ком там только не идет речь!

Вот, например, «Формулярный список о службе депутата дворянства Николаевского и Новоузенского уездов Бострома» (отца Алексея Аполлоновича).

Формуляр составлен в октябре 1856 года. Из него видно, что Аполлон Яковлевич хотя и не был баловнем фортуны, не преуспел особенно ни в служебной карьере, ни в имущественном состоянии, да и вообще (как и сын впоследствии) удачливостью и везением не отличался, дворянской значительностью все же того превосходил.

Судя по тому, что имение было родовое, в здешних краях Поволжья Бостромы жили давно. Почти ровесник Отечественной войны (род. в 1813 году), православного вероисповедания, Аполлон Яковлевич учился в Московском университете, но курса не кончил. Около десяти лет служил по департаментам министерства государственных имуществ (обратите внимание, откуда тянутся, быть может, дальние нити будущих интересов сына, либерала-реформатора и рьяного приверженца земств, — к общественной собственности!).

Детей своих (включая Алексея, которому на момент подготовки формуляра было четыре года) Аполлон Яковлевич, надо полагать, воспитывал в здешнем родовом имении Николаевского уезда, где осел, оставив службу «по семейным обстоятельствам». А оно, именьице это, было все же не последним: 168 душ и 1825 десятин земли…

Особых чинов Аполлон Яковлевич не нажил, знаков отличия не имел. Но все-таки окрестные дворяне избирали его губернским депутатом. А однажды, в 1855 году, «по случаю увольнения в отпуск Николаевского и Новоузенского предводителя дворянства» Аполлон Яковлевич пять месяцев кряду даже исполнял должность уездного предводителя…

А вот протокольная запись в журнале постановлений дворянского губернского депутатского собрания, касающаяся другого лица. Название делопроизводства — «Журнал присутствия Самарского дворянского депутатского собрания».

Запись от 24 мая 1889 года кратка:

«Слушали: Прошение Графа Николая Александровича Толстого, коим он просит причислить к роду его, Графов Толстых, жену его…»

Новая супруга должна получить титул графини и фамилию мужа.

Как видно из записи, брак со вдовою штаб-ротмистра Верой Людвиговной (Львовной, как она тут же названа) Городецкой состоялся 19 февраля 1888 года. Заявитель представил свидетельство Самарской духовной консистории № 2609. И вслед — легкий, скользящий росчерк, как и положено, — о том, что слушали вполуха и решили заведомым согласием: «Постановили: о причислении В. Л. Толстой к роду мужа».

Николай Александрович пожелал, по-видимому, все бумажные дела по «родословному столу» покончить скопом. Почти сразу за предыдущей в журнале следует другая запись, датированная неделей позже, 1 июня 1889 года.

Она тоже не обременена подробностями. Дело ясно, как божий день:

«Слушали: Гвардии поручик граф Николай Александрович Толстой поданным прошением просит Двор. Деп. Собрание причислить к роду его сыновей: Мстислава, родившегося 8-го октября 1880 года, и Александра, родившегося 13 августа 1878 года…

Постановили: Мстислава и Александра Николаевичей причислить к роду отца их, графа Ник. Ал. Толстого, и на детей выдать ему дворянские свидетельства».

Перенесемся на десятилетия вперед… Еще один, позднейший документ — «Дело о службе самарского уездного предводителя дворянства графа М. Н. Толстого. 1908–1917 гг.» — того самого Стивы, брата писателя.

Как рассказывает формулярный список, Мстислав Николаевич имел в Самарском уезде 21 100 десятин земли. Надо думать, что главным образом это было наследство, доставшееся от отца (сколько на одной этой выделенной ему доле могло бы разместиться, например, поместий отца Бострома!). После учебы, вернув шись в родные края, Мстислав Николаевич вскоре перенял в свои руки и долголетне закрепленный за покойным родителем выборный пост — здешнего уездного предводителя.

Впрочем, это был уже человек несколько иной формации. После образовательных классов кадетского морского корпуса Мстислав Николаевич четыре года штудировал науки на агрономическом отделении Рижского политехнического института. Сидеть на земле предпочитал цепко, грамотно, а не по-дедовски. Практические его начинания даже были отмечены высочайше установленным знаком «За труды по землеустройству».

Немалую активность проявлял и на других поприщах. Помимо все тех же общественных должностей, постов и званий по Самарскому уезду, что носил его отец (непременно включая сюда и почетного мирового судью!), многократно и подолгу замещал губернского предводителя дворянства. В 1908 году был пожалован званием камер-юнкера императорского двора. Из Самары Мстислав Николаевич переехал совсем незадолго до начала революционных событий.

Как показывает справочник «Весь Петербург», 1917 год застал его уже в столичном городе на Неве, на посту вице-губернатора…

До генеральских чинов, судя по другим сведениям, дослужился к той поре и пошедший по военной стезе старший брат Александр Николаевич.

Из фонда 430 мы прочитали на выбор только три-четыре дела (оп. 1, д. 2009; д. 1842; д. 2139). А там их, что называется, тьма-тьмущая. За россыпями манящих к себе частностей, слепящих и переливающихся разноцветными красками фактов, искрящихся деталей, которые без конца можно черпать тут горстями и по отдельности, почти как сокровища в пещере Аладдина, не забудем же про цель, не уклонимся от главного предмета…

…Сосновскую троицу действующих лиц мы однажды наблюдали в момент, когда Александра Леонтьевна горячо излагала навестившей их в самарской гостинице сестре Марии Леонтьевне Тургеневой свои соображения на тот счет, что делать, если граф Николай Александрович примется отбирать Алешу.

Эти опасения, как вполне реальная возможность, тяготели над маленьким дружным семейством в течение ряда лет.

Сам Алеша Толстой в истинные обстоятельства своего происхождения был посвящен позже. Взрослые щадили и оберегали впечатлительного ребенка.

Сокрытию от маленького сына тяжелой семейной драмы способствовала и относительно уединенная жизнь на степном глубинном хуторе. Друзьями и сверстниками были крестьянские ребятишки, далекие от того, о чем судачила и пустомельничала господская Самара.

Добавочные старания, чтобы отодвинуть болезненные для ребенка переживания, судя по многим признакам, прилагала Александра Леонтьевна. Она сознательно предпочитала держать сына первые годы в деревенском уединении. Равно оберегала его как от людской молвы, так и от возможных поползновений и покусительств извне. Совместный выезд в Самару около 1889 года, о котором вспоминает М. Л. Тургенева, был едва ли не первым.

Но и после, вполне уже успокоившись относительно намерений графа, Александра Леонтьевна предпочитала не отпускать сына от себя. Вот в немалой степени почему, сколь ни накладно это было для семейного бюджета, для Алеши на первых порах была избрана домашняя форма образования.

Вначале Александра Леонтьевна занималась с сыном сама, пользуясь (вероятно, с 1891 года) услугами самарской частной школы А. Ю. Масловской: заочные консультации, программные советы, периодические циклы уроков и т. д. Обстановка в таких небольших школах была домашняя. Не исключено, что весь педагогический штат состоял из самой А. Ю. Масловской, с которой Александра Леонтьевна поддерживала близкие отношения. На уроки сюда во время наездов и жительств в Самаре ходил Алеша Толстой.

Когда мальчик подрос, с лета 1894 года, в Сосновку был приглашен постоянный учитель Аркадий Иванович Словохотов, определенные черты которого приданы одноименному персонажу в повести А. Н. Толстого «Детство Никиты». После него с осени 1896 и до весны следующего года репетитором для подготовки к поступлению в реальное училище был Н. П. Забельский…

Конечно, меры предосторожности отнюдь не означали, что какие-то отголоски сведений не достигали вездесущих детских ушей. И однако можно утверждать, что во всяком случае до десяти-одиннадцати лет тайну от ребенка удавалось сберечь.

По неокрепшей душе не было нанесено преждевременного рассекающего удара, детство ничем не было омрачено. Алеша пребывал в счастливом неведении, в полной гармонии, считая себя сыном Бострома.

Алексея Аполлоновича он называл «папа». Несколько его писем родителям и одно из домашних сочинений тех лет подписано: «Алеша Бостром». Так подписал мальчик и свою первую «стихотворную оду» от 3 ноября 1895 года — «А. Бостром».

Имеется подтверждение и от семейного окружения мальчика. Это письмо деда Леонтия Борисовича Тургенева от 15 сентября 1893 года Александре Леонтьевне, где впрямую обсуждается деликатная проблема. Картина положения оттуда видна.

«…Благодарю тебя за известие о тебе и твоих, — писал Л. Б. Тургенев, — особенно за твое полное описание Лешиных занятий. Мне нравится, что вы решили подготовить его дома, и хорошо, что в деревне: ему выгоднее поступить в общественное училище сколь возможно позднее, когда он поболее окрепнет умом и когда ему возможно будет как-нибудь объяснить его прозвание по метрическому свидетельству. Этот вопрос для него будет очень тяжел, и я не без страха ожидаю для него этого удара. Дай бог, чтобы он ему послужил в пользу серьезного, но и снисходительного взгляда на людей. Да, для него откроется трудная задача к решению, когда он узнает свое официальное имя. Затем я думал бы его в Самаре не помещать, ни в гимназию, ни в реальное училище…» (ЦГАЛИ, ф. 494, on. I, д. 3).

Однако помимо нравственно-психологических соображений, заставлявших медлить с определением Алеши в учебное заведение, был к тому не менее веский мотив, впрочем, связанный с предыдущим.

«Официальное имя» надо было еще завоевать. Александра Леонтьевна не обладала главным юридическим подтверждением дворянского звания сына.

Ведь Толстым Алеша значился только по метрическому свидетельству о рождении. Но чтобы иметь право на поступление под этой фамилией в казенное училище, ребенок должен был располагать свидетельством о дворянстве. Для этого он должен был быть приписан к роду отца. Делало это губернское депутатское собрание. Постановлением наподобие того, что легко и походя было проголосовано 1 июня 1889 года о братьях Мстиславе и Александре.

Но метрик для этого было недостаточно. Требовалось согласие главы рода, графа Николая Александровича.

До того момента, пока постановления депутатского собрания не было, юридически мальчик, собственно говоря, и не был Толстым. У него не было дворянского свидетельства, разрешающего носить эту фамилию.

Но точно так же «Алеша Бостром» не был и Бостромом. К роду отчима его могло бы приписать то же губернское депутатское собрание. Но отчим был неофициальный.

Сам того не подозревая, ребенок жил, как птичка божья на карнизе. Он был лицом без фамилии и звания.

Полу-Толстой, полу-Бостром. Сын графа, но не дворянин. Не крестьянин, не купец, не мещанин. Человек вне сословия. Некто. Никто.

Конечно, подрастающий мальчик скоро должен был осознать ложное свое положение, из которого не легко было найти выход.

Трудности с поступлением в общественное училище были только началом неприятностей, которые ожидали его на жизненном поприще. На протяжении весьма неопределенного времени он оказывался, по существу, в положении незаконнорожденного, бастарда.

Свидетельство о дворянстве требовалось всюду. Допустим, в среднее учебное заведение ребенка удалось бы пристроить обходными путями, дав письменное обязательство, что необходимое свидетельство будет представлено позже. Поступить так можно было еще тогда, когда Алеше было, скажем, десять-одиннадцать лет. Но, во-первых, это бы лишь приблизило нежелательный момент, с какого мальчик оказывался в двусмысленном положении среди учащихся. Во-вторых, не решало проблемы. Аттестата об окончании все равно бы не выдали.

Вот почему Александра Леонтьевна медлила, обдумывала, выжидала.

Летом 1897 года, когда уже началась навязанная ей прямая борьба в губернском депутатском собрании, она так излагала в одном из писем документальную сторону дела с поступлением сына в реальное училище: недостающий документ, вероятно, удастся обойти — «…(можно ограничиться подпиской, что представим нужную бумагу, когда она будет выдана Депутатским] собранием), но для окончания курса это необходимо, так как иначе не выдадут удостоверения об окончании курса. Стало быть, нужно во что бы то ни стало добиваться этой бумаги и спешить, пока предводителем порядочный человек» (А. А. Бострому, 15 июля 1897 года).

Неопределенность гражданского статуса сына давно занимала взрослую часть семейства и в более широком смысле.

Можно представить себе, сколько скрытых от ребенка советов с глазу на глаз держалось на эту тему по вечерам, когда мирно спал ничего не подозревающий Алеша, под завывание вьюги, в занесенной снегами Сосновке.

По-видимому, одной из первых и самых ранних по времени (когда ребенок не знал еще, кто его действительный отец) была идея усыновления.

Попытавшись его добиться, Алексей Аполлонович мог бы приписать мальчика к своему роду и дать ему свою фамилию.

Если же попытка натолкнулась бы на возражения отца, обозначенного в метриках, Николай Александрович официально лишил бы себя возможности возражать против записи Алеши в дворянские книги к роду Толстых.

В обоих случаях цель была бы достигнута.

О существовании такого плана косвенно свидетельствует одна из записей в книге постановлений Самарского дворянского депутатского собрания от 23 июня 1892 года.

Расценить ее можно как начальный этап, как подготовку почвы.

А. А. Бостром хлопочет «о записании его в надлежащую часть Самарской дворянской родословной книги» вместо такой же книги Тамбовской губернии, где до этого без малого шестьдесят лет преспокойно значились все — и отец «Аполлон Яковлевич Бостром и род его».

Своих детей Алексей Аполлонович не имел, продолжения и пополнения рода у него не намечалось. Зачем же понадобилась теперь эта геральдическая канитель почти сорокалетнему Бострому?

Если помнить, чьи родословные дела составляли предмет постоянных дум и забот маленького сосновского семейства, то настойчивое желание А. А. Бострома переписаться в Самарскую дворянскую родословную книгу заставляет полагать, что за подготовительным шагом последовал бы и главный.

Но лучше бы не браться за это дело Алексею Аполлоновичу! Только наклад, одно расстройство получилось из того, где для другого бумажная процедура исполнилась бы почти сама собой.

То ли дополнительно кто-то ножку подставил, то ли уж само так вышло. Но только полностью проявилось одно из тех человеческих качеств энергичного ходатая, которому он сам горестно удивлялся всю жизнь. Поразительная непрактичность и почти фатальная невезучесть Алексея Аполлоновича.

Что же оказалось? Выяснилось, что еще отец Аполлон Яковлевич пять с лишним десятков лет назад, удовлетворившись утверждением в дворянстве своего рода Тамбовским губернским собранием, не удосужился проследить, было ли послано постановление на сей счет в Петербург, на утверждение Правительствующему сенату.

Сенатского постановления о дворянстве Бостромов в бумагах не оказалось. Значит, вопрос этот, спустя почти шестьдесят лет, надо было поднимать заново.

Это — раз. Другое дело, сам Алексей Аполлонович, начав хлопоты о переписке в Самарскую родословную книгу еще весной 1888 года и получив положительное решение, тоже не озаботился, ушло ли это определение на утверждение сенату. Все ждал извещений, выписок. А оказывается, его отправление в Петербург то ли специально хитрым каким-то местным крапивным семенем (с чьей-то подсказки?), то ли по недосмотру «было упущено».

Дважды, таким образом, в бумагах просителя было проявлено однотипное грубое нарушение порядка, наводящее на мысль о непочтении к сенату. То, на что один раз еще и можно было бы, пожалуй, взглянуть снисходительно, повторенное, обращалось почти что в вызов. У всякого уважающего себя чиновника в Петербурге такие бумаги должны были возбудить недоумение и начальственный гнев. Кто, собственно говоря, такой был он, этот проситель? Дворянской рачительностью никогда не отличался. А чего хотел? Родословные книги? Да был ли еще дворянином его родитель — надо посмотреть!..

Между тем Самарское депутатское собрание определением от 23 июня 1892 года (не исключено, что специально?) послало всю кипу запутанных бумаг А. А. Бострома на рассмотрение сената. Да еще в тот отдел, где сидели самые крючкотворы и блюстители буквы, — в департамент геральдии.

На деле есть пометка, сделанная карандашом: «Отклонено указом сената».

При этом и остался Алексей Аполлонович.

Собственно говоря, после такого указа сената он и сам-то мог считаться дворянином лишь условно, пока не трогали.

Вариант провалился. Что оставалось делать?

Ребенку нужна была фамилия. Может, приемлемым будет компромисс?

16 марта 1896 года Александра Леонтьевна подает прошение «о внесении в надлежащую часть Самарской Дворянской родословной книги сына ее Алексея». При этом в приложенных к прошению метриках «по забывчивости» не указано, что отец ребенка — граф.

Можно ли столковаться на полумере? Официальный ответ не заставил себя ждать:

«…Так как Собранию известно, что Николай Алек сандрович Толстой имеет графский титул, а в метрическом свидетельстве этот титул не написан, то представленная метрика возвращена просительнице Тургеневой для исправления, а рассмотрение… прошения приостановлено».

Если только графский титул при упоминании отца в метрике был упущен сознательно (забывчивость по отношению к такой «мелочи» маловероятна), то план был благороден, но трудно осуществим. Требовалась особая снисходительность закона и взаимное желание сторон.

Фамилия и сословное звание были неразделимы. В самых началах, определявших судьбу любого человека в Российской империи, на первом месте, даже еще прежде вероисповедания, стояло сословное звание. Всякий подданный должен был быть приписан к определенному сословию, а уж в качестве такового (мещанина, дворянина и т. д.) носил фамилию отца. Так что быть Толстым Алексеем Николаевичем и не быть графом Толстым было бы казусом почти невероятным.

Но, с другой стороны, вся история была экстраординарной. Получалась ситуация…

Без звания Алеша не мог иметь фамилии. Звания не мог иметь без титула. Без того же, другого и третьего мальчик был никто, не человек в любых случаях, который мог претендовать на нормальный прием и прохождение курса в императорском среднем учебном заведении…

Вот что готовилось, что ждало Алешу. Пока он, не задумываясь о дальнейшей своей судьбе, «слонял слоны» с деревенскими мальчишками по Сосновке; сладко грезя, валялся на солнышке в траве; стоял на скирду, принимая вилами солому; помогал молотить рожь; упиваясь свистом ветра в ушах и мельканием уходящей земли, мчался через степь верхом на коне; трясся сверху воза на ярмарку в Пестравку; занимался арифметикой и географией с учителем Аркадием Ивановичем; выспрашивал сказки и бывальщины у деревенских стариков и старух; катался с гор на санях; брал снежные крепости; дрался «стенка на стенку» и засыпал зимними вечерами, уютно свернувшись под теплым одеялом, слушая завывание далекой вьюги и свист ветра в печной трубе…

Между тем время подпирало. Мальчику шел уже пятнадцатый год, по возрасту надо было поступать не меньше чем в четвертый класс.

Порочный круг требовалось как-то разорвать.

Неизбежным становилось прямое столкновение, открытые боевые действия. И они начались…

Почти через год, срок для обдумывания немалый, 14 января 1897 года, Александра Леонтьевна вторично подала прошение в дворянское депутатское собрание. На сей раз она приложила исправленные метрики, по всей форме. Как констатировал писец, из них видно, что сын Алексей рожден «…от законного супружества его отца Гвардии Поручика Графа Николая Александровича Толстого с Александрой Леонтьевной».

Делать было нечего.

«Господином Самарским Губернским Предводителем Дворянства, — перелагает дальнейшие события канцелярский летописец, — при письме от 24 января 1897 года за № 25 были сообщены Николаю Александровичу Графу Толстому копии с упомянутых прошений дворянки Александры Леонтьевны Тургеневой, с приложением копии метрического свидетельства, представленного при прошении».

И что же граф? Ответ он вынашивал давно, копил и лелеял все эти годы. Готовил и оттачивал фразы.

Убийственный этот ответ, на его взгляд, мог быть только одним: он знать ничего не знает, ведать не ведает. И впредь просит избавить его от домогательств сомнительных особ…

Тут было уже, конечно, не до проблем нравственности и былей заинтересованности в отличиях «добра от зла». Но как позволено будет обойтись с юридической стороной дела? С известными многим фактами?

Все же ведь расстались они с женой не за два с половиной года до развода, как, не моргнув глазом, утверждал теперь Николай Александрович, а за несколько месяцев до рождения ребенка и сын появился на свет еще почти за год до расторжения брака, что устанавливалось при самом беглом просмотре бумаг.

Никаких внутренних сомнений в том, кто был отцом, у Николая Александровича быть не могло.

Конец зимы — весна 1882 года были им же вымоленной и навязанной жене попыткой принуждения к совместной жизни. Бостром в те месяцы находился вдали от Петербурга.

В письмах того же года Николай Александрович не только признавал факт отцовства, но и настаивал на обсуждении будущности ребенка[5].

По закону для подтверждения отцовства требовалось лишь одно — чтобы факт рождения ребенка, появившегося в законном браке, не был скрыт от отца.

Если бы Александра Леонтьевна даже и не располагала собственноручными письмами Николая Александровича, то подобные признания могли быть извлечены и из архивов официальных учреждений. Может, не ходя далеко, в том же депутатском собрании.

Сам ведь Николай Александрович, например, летом 1882 года просил дворянского предводителя оказать содействие в возвращении ему «беременной» жены. Телеграммы об этом пошли тогда даже начальнику Самарской губернии и министру внутренних дел.

Словом, доказательств и подтверждений при желании можно было набрать и извлечь сколько угодно.

Только деликатностью истицы вместе с четким осознанием истины, что «палка о двух концах» и, возбудив тяжбу раньше срока, можно получить дворянство для сына, но, пожалуй, лишиться ребенка, объясняется факт, что средства эти прежде в движение не приводились.

Даже загадочным и по-своему величественным на этом фоне может показаться поведение Николая Александровича.

Для порядка он, правда, потянул. Полгодика выждал. Затем, в язвительном тоне, с широко открытыми глазами, будто видит заявительницу впервые в жизни, ответил.

«Граф Николай Александрович Толстой, — гласит документ, — письмом от 1 июля сего года уведомил г. Губернского Предводителя Дворянства, что настойчивое домогательство Тургеневой о внесении ее неизвестного ему сына в родословную его семьи вынуждает его сделать следующее заявление.

Как при оставлении семьи г. Тургеневой, бывшей его первой женой, так и при расторжении два с половиной года спустя их брака, других детей, кроме тех трех, которые у него есть (два сына и дочь), не было и по сю пору нет, и потому домогательства г. Тургеневой он находит не подлежащими рассмотрению и удовлетворению, и что, кроме его, как отца, при жизни его, никакое другое лицо не вправе ходатайствовать о занесении его детей в дворянскую родословную книгу, так как по духу Российского законодательства отец считается главой семьи…» (ГАКО, on. 1, ф. 430, д. 1861).

Почему же столь безразличен был Николай Александрович к действительным обстоятельствам дела? Почему так мало трогали его все эти собственноручные росписи, неопровержимые доказательства и бесспорные улики?

Прежде всего, конечно, характер. Что факты, когда горит душа! Но и в совершенном безрассудстве Николая Александровича обвинить было нельзя. Он знал, что делал.

Дворянское собрание было не суд и в прямое рассмотрение доказательств по родословным делам не входило. Достаточно было словесных утверждений, благородного слова. Кроме того, в руках было верное орудие. Если Николай Александрович и не мог рассчитывать на обязательную поддержку всего депутатского собрания, то в данном случае этого и не требовалось. А может быть, так даже было и лучше. Предводитель крупнейшего Самарокого уезда зато всегда располагал там тем контрольным количеством голосов, какое было надо (больше одной трети). А при таком положении на ближайшие обозримые годы дело с мертвой точки сдвинуться не могло.

Пока же дворянское депутатское собрание не вынесет окончательного определения по родословному делу, заявитель не вправе был обращаться дальше. Ни в сенат, ни в суд, последнее в данном случае место рассмотрения. Тянуться же это могло бесконечно.

Первое голосование в депутатском собрании состоялось 18 сентября 1897 года.

Перед этим от Александры Леонтьевны потребовалась новая аргументированная контрбумага, объяснение на ответ графа, — новое прошение. В нем (5 августа) она повторила настойчивую просьбу занести ее сына «в родословную книгу, так как документ о его принадлежности к дворянскому сословию необходим для поступления в среднее учебное заведение» (ГАКО, ф. 430, д. 1861).

Сочувствие большинства сидящих в зале было на стороне заявительницы. Но противоположного мнения твердо держалась часть депутатов, стоявших на том, что «ввиду заявления Графа Толстого, что ему до подачи прошения не было известно о том, что у него есть, кроме трех его детей, еще сын, то и следует Депутатскому Собранию в этом смысле сделать свое определение и воздержаться от внесения этого лица в родословную книгу к роду Графа Толстого».

Результаты баллотирования оказались немногим лучше тех, на которые с самого начала делал ставку Николай Александрович: «…большинство баллов хотя и получилось за причисление А. Ник. Графа Толстого к роду Н. А. Графа Толстого, но не составило двух третей претендентов… решение этого вопроса отложить…».

Все же такой результат по крайней мере давал право взять в дворянском депутатском собрании форменную справку, что дело решается.

По такому «временному удостоверению» Алеша Толстой, по-видимому, и был проведен в состав учеников Сызранского реального училища, куда в самом конце августа 1897 года выдержал вступительные испытания в четвертый класс.

Самый мудрый педагог — время. А оно было выиграно.

Новая учебная жизнь началась для почти пятнадцатилетнего Алеши в отдаленной, занятой собой Сызрани. (Более подходящий в других отношениях выбор — Самарское реальное училище, к сожалению, осуществить не удалось: еще в мае растерявшийся с непривычки, немало одичавший в деревенском уединении подросток «срезался» там на испытаниях почти по всем предметам.) В Сызрань перебралась и поселилась вместе с сыном и сама Александра Леонтьевна.

Так что опасения и страхи насчет предстоящего мальчику психологического «удара», имевшие реальные основания несколько лет назад, ушли в прошлое. Из материалов той поры мы ничего не знаем о переживаниях Алеши Толстого на этой почве, кроме разве глухого упоминания, что кто-то из учеников приступал к нему с расспросом, «граф ли он Толстой или только по фамилии». Но любопытство могло быть и вполне безобидным…

Предметом забот оставалось будущее. Если мысли о нем, быть может, и не терзали излишне пятнадцатилетнего реалиста, то неотступно занимали родителей. Алеша мог позволить себе видеть иные события в легком свете, потому что чувствовал надежное укрытие матери.

Губернским предводителем дворянства был Александр Александрович Чемодуров. Не дослужившийся в прошлом до больших чинов (титулярный советник), человек порядочный и даже либеральный, он появлялся иногда на журфиксах в самарском доме Якова Львовича Тейтеля, где при всякой возможности бывала Александра Леонтьевна. Относился к ней с симпатией. Вероятно, не без участия губернского предводи теля больше половины депутатского собрания проголосовало в поддержку прошения.

Было ясно, однако, что, пока граф Николай Александрович располагает в собрании поддержкой более трети депутатов (а это будет всегда), дело дальше не двинется. Помочь в этом Чемодуров был бессилен.

Зато родилась идея.

Требовалось нанести удар с той стороны, откуда граф меньше всего ожидал. Подыскав формальную зацепку и подобрав статью закона, умело склонить разумно настроенную часть депутатов на очередном витке проголосовать заодно с враждебной партией. Проиграть, чтобы получить шанс выиграть! При наличии предыдущего решения чисто процедурный смысл такого отказа, не отвечающего истинному мнению большинства депутатского собрания, был бы ясен. Появилась бы надежда на положительное рассмотрение в последующих инстанциях.

Действовала Александра Леонтьевна, проживая в Сызрани, через родственника и испытанного друга Николая Шишкова, вхожего ко многим депутатам.

Второе голосование по прошению состоялось 11 января 1898 года.

В начале марта в Сызрани проездом в Петербург остановился Шишков, чтобы обговорить среди прочего результаты, которые в принципе Александра Леонтьевна знала.

9–10 марта она писала А. А. Бострому из Сызрани:

«Коля рассказал мне о Лелином деле. Он ведь был на депутатском собрании, когда дело решалось, и с Чемодуровым вдвоем дали такой оборот делу, что мне было отказано большинством двух третей голосов, чтобы мне можно было жаловаться в сенат… Коля очень удивился, когда я сказала, что ничего еще не сделано мною по этому поводу».

Мягко намекнув Бострому, что вынуждена медлить потому, что тот все забывает привезти необходимую справку, Александра Леонтьевна продолжает: «Мне следовало бы съездить в Самару и посоветоваться с Хардиным или Львовым (здешними присяжными поверенными. — Ю. О.)… Коля убеждал меня действовать немедленно, что дело поставлено хорошо для жалобы и Сенат решит непременно в мою пользу…» (ИМЛИ, инв. № 6311/79).

Оптимизм, однако, был преждевременным.

Ходы и выходы Николай Александрович знал не хуже своих противников.

Опереть отказ в бесспорном по существу деле на формальную статью закона было нелегко по самой идее. Как ни старался Чемодуров, все-таки (по словам Александры Леонтьевны в том же письме) «основали постановление… на неподходящей статье закона», «постановление Депутатского собрания было совершенно незаконное».

Это и определило последующую волокиту.

Алеша заканчивал уже Самарское реальное училище, куда перевелся после Сызрани. Намечалось поступление в институт, а дело о его звании по-прежнему рассматривалось.

Только в 1900 году, 8 февраля, рапорт Самарского депутатского собрания и соответствующая жалоба Александры Леонтьевны на двукратные отказы в запи си сына в родословную книгу были препровождены в сенат.

Это дало возможность тому же А. А. Чемодурову подготовить новое «временное удостоверение» для А. Н. Толстого. Подлинник его сохранился. Выдано оно на все случаи жизни — «для представления куда будет следовать». В «Удостоверении», как оно озаглавлено с большой буквы, лишь кратко перелагаются обстоятельства рассмотрения «жалобы» г-жи Тургеневой и сказано, что оная при рапорте Самарского депутатского собрания представлена в сенат, «но из Сената разрешения по этой жалобе еще не получено».

Датировано «Удостоверение» 2 июня 1901 года. По нему-то восемнадцатилетний юноша А. Толстой и поступал в Петербургский технологический институт в конце лета 1901 года.

Между тем жизнь играла и полнилась разнообразием красок.

Не одни родословные бумаги занимали, разумеется, и Николая Александровича все эти годы — от нового супружества вплоть до кончины. Имеющиеся материалы позволяют представить картину его жизни.

На рубеже 60–70-х годов неутомимый энтузиаст литературно-краеведческих раскопок М. П. Лимарова, много сделавшая для расширения документальных фондов Куйбышевского литературно-мемориального музея имени А. М. Горького, разыскала Татьяну Степановну Калашникову, престарелую жительницу Куйбышева, которая еще девочкой попала в дом второй жены Н. А. Толстого — В. Л. Толстой и долгие годы служила горничной. Ее воспоминания были записаны.

Всякие дополнительные сведения, если они несут зерно истины, должны быть приняты в расчет. Эти же интересны тем, что исходят от человека, близкого к новому семейному окружению Николая Александровича, явно к нему расположенного. Таких источников нам, пожалуй, недоставало.

Домашний служилый люд, конечно, воспринимал события по-своему, давал им собственные оценки. Причины семейной драмы барина и разрыва с ним Александры Леонтьевны, например, объяснялись так: «В доме говорили (прислуга), что муж не любил стихи, а Бостром любил их».

Зато в чем-то наивный, быть может, взгляд доносит до нас живые черточки бытового уклада, психологии среды, характеров людей.

На отношения Николая Александровича к обслуге и домочадцам, согласно этому свидетельству, пожаловаться было нельзя. «Граф не был жестоким. Никогда никого в доме не обижал».

По сведениям воспоминательницы, Николай Александрович страдал от разрыва с Александрой Леонтьевной. «После ухода жены Николай Александрович продал 1 000 десятин земли, не стал жить в том доме, где жил с ней [в родовом имении], потому что все напоминало ее… Выстроил новый дом, развел сад. Всю жизнь он любил Александру Леонтьевну, а Веру Львовну только уважал».

Новой супруге, склонной к общественной деятельности, занимавшей посты в благотворительных организациях города и ставшей одной из видных дам губернского центра, удалось завести в доме четкие порядки. Николай Александрович им следовал. «…Она была очень строгих правил. Он мог приехать из гостей выпивши, но обычно разувался и в носках потихоньку проходил в свою комнату. Граф ее уважал как приемную мать своих детей, они ее звали «мамой»… Сыновей она держала очень строго».

Т. С. Калашникова сохранила добрую память о былых привязанностях. Однако из сообщаемых деталей и подробностей подчас встает образ не того человека, какой, может быть, представлялся ей самой.

Так, рядом передается факт, оказавшийся важным для всей дальнейшей жизни Николая Александровича. Воспоминательнице он кажется только диковиной домашней хроники, а между тем он вызывает другие чувства.

Событие это случилось года через два после громкого судебного процесса в Самаре и предшествовало новой женитьбе Николая Александровича.

У Веры Львовны тогда еще был жив муж, штаб-ротмистр Григорий Городецкий. Он болел тяжелой формой туберкулеза и, как бывает у чахоточных, отличался вспыльчивостью и горячностью.

«Вера Львовна начала встречаться с графом, — рассказывает воспоминательница, — еще при жизни мужа, зная уже, что дни его сочтены. Однажды, когда Городецкий узнал, что его жена Вера Львовна находится в одной из гостиниц в Симбирске вместе с графом, Городецкий вызвал Николая Александровича на лестничную площадку. Граф стоял спиной к лестнице. Городецкий его внезапно толкнул. Николай Александрович пролетел два лестничных пролета, отшиб себе печень. После каждый год ездил лечиться за границу. И в конце концов все-таки умер от рака печени».

Давайте вдумаемся в это свидетельство. Ввиду шумного характера происшествия и долголетних тяжких последствий оно не могло остаться тайной в городе, а тем более в доме. Т. С. Калашникова же вдобавок пользовалась особым расположением и близким доверием Веры Львовны.

По мудрому библейскому изречению, никто бы, конечно, не бросил камня… Но перед нами больше чем бытовое происшествие. Сальто-мортале на лестничной клетке проделал не просто человек, но носитель принципа.

Татьяна Степановна Калашникова не догадывалась об этой стороне дела, но мы-то ведь ее знаем.

Можно было бы только посочувствовать в горестном этом приключении, если бы не постигло оно особого вида борца в защиту супружеской верности. Того, кто из отстаивания чистоты и святости семейных устоев сделал для себя жизненную и общественную позицию.

форму поведения и социальную позу. Причем вошел в роль совсем незадолго перед тем (лишь за два-три года!) и действовал в этом духе чуть ли не до скончания дней. Кто за отход от буквы этих понятий неотвязно настигал и карал неверную супругу даже с помощью полиции, суда и дворянского собрания…

Такое вот соединение в одном лице стойкого семейного принципа и головоломного полета через лестничную площадку от рук оскорбленного мужа, согласитесь, случай все-таки необычный!

Конечно, как всякий живой человек, Николай Александрович был неоднозначен, разнообразен, переменчив. Но куда, как, до каких пределов? В этом вся суть.

Присмотримся еще к одной из психологических метаморфоз. В рукописных мемуарах М. Л. Тургеневой, хранящихся в ЦГАЛИ, есть эпизод, где она со свойственным ей чувством справедливости вспоминает благородный поступок графа Николая Александровича последнего периода жизни.

Так сошлись обстоятельства, что Мария Леонтьевна в качестве поверенной сестер Тургеневых по общему владению вынуждена была обратиться к Николаю Александровичу, который в числе прочих постов и званий был членом учетно-ссудного комитета по сельскохозяйственному кредиту губернского отделения Государственного банка. Дело было имущественное, для заинтересованной стороны, не вылезавшей из долгов, чувствительное, а обязана она была ехать именно к нему.

Понятны все волнения сестры бывшей жены. Однако они оказались напрасными. Николай Александрович назначил деловую встречу у себя дома, принял просительницу, не помнящую, на каком она свете, даже очень благожелательно. «Все ему рассказала и просила повлиять, — пишет Мария Леонтьевна. — Он, видимо, был польщен и говорит: «Непременно, непременно, будьте уверены, что все сделаю, что смогу».

Николай Александрович даже приглашал М. Л. Тургеневу остаться обедать, от чего та уклонилась. «…Мой визит был полезен, и дело скоро уладилось. Вот именно эту черту его я и подчеркиваю, — обобщает Мария Леонтьевна, — на все обвинения, что он был мстителен. Как было легко подставить ножку, а он этого не сделал».

В описании этого эпизода, перелагавшегося не меньше чем три десятилетия спустя, допущена, однако, ошибка памяти. Как пишет Мария Леонтьевна, перед деловым визитом она советовалась с сестрой. Воспроизводится и ответ Александры Леонтьевны: «Машечка, ты ведь знаешь, как трудно мне было провести Алешу в дворянские книги. Все это враждебное давление графа мне тормозило».

Основной конфликт и тогдашняя баталия между сторонами — вокруг родословной записи сына — представлены здесь вполне исчерпанными. Но, как мы знаем, было не так. Николай Александрович делал все от него зависящее, чтобы решающий выигрыш в неправедных усилиях остался за ним.

Только безвременная кончина Н. А. Толстого изменила обстановку, создав перелом к последующему благоприятному исходу дела, во многих отношениях жизненно важному для А. Толстого. Да и то положительное заключение Самарского депутатского собрания состоялось лишь 19 декабря 1901 года.

Самого Николая Александровича к тому времени уже почти два года не было в живых.

Мария Леонтьевна могла или не знать всех перипетий былой ожесточенной борьбы или же спустя десятилетия запамятовать прежний ее накал, преувеличивая в то же время значение отложившегося в памяти из-за своей необычности случая. Только так можно объяснить слишком расширительный вывод из него, который она делает, с великодушной легкостью отводя настойчивые представления о Николае Александровиче, «что он был мстителен».

Между тем факт сам по себе вовсе не противоречит этим представлениям. В жизни то и другое существовало рядом, совмещаясь в одном лице. Ведь как раз в то время Николай Александрович вел более широкую мстительную игру. И видеть вместе с тем противную сторону униженной, просящей, выбросить ей то, что, может быть, для нее и важно, но пустяк для него, даже поднимало в собственных глазах, льстило самолюбию. Это было в его характере.

Документальные источники передают и последние всплески метаний и буйства необузданной этой натуры.

В 1897 году все Поволжье скандализировал ультиматум графа Н. А. Толстого земству прекратить деятельность ветеринарных врачей в Самарском уезде (после того как ветеринары заподозрили сап на одном из графских конных заводов). Поднялся газетный шум. В ответ Николай Александрович направил губернатору просьбу об отставке с поста уездного предводителя дворянства, которая, впрочем, осталась «без движения»…

Рискованными, мягко говоря, были и любовные похождения под боком у строгой супруги, связанные с посещением «знаменитой Аришки», ублажавшей своих клиентов даже и четырнадцатилетними девочками, за что прокурорский надзор «давно зубы точил» (Архив КЛМ). Это была уже крайняя степень нравственного падения. Утрачивая прежнюю мечтательность и показное гусарство, Н. А. Толстой все больше превращался в открытое воплощение пороков, свойственных ему с молодости.

Курс регулярного лечения Николай Александрович принимал на этот раз во Франции, в Ницце. Там он и умер 9 февраля 1900 года.

Гроб с телом был привезен в Самару, и 27 февраля состоялись похороны.

На них присутствовала и Александра Леонтьевна с сыном. «Саша и Алеша, — вспоминает М. Л. Тургенева, — были в церкви, но никто к ним не подошел, ни графиня, ни дети».

Писать так можно, только не подозревая, какие чувства в тот момент закипали на противоположной стороне. О порывах, которые вызвало там публичное появление на погребальной церемонии двух выходцев из предшествующей биографии покойного, бесхитростно рассказывает Т. С. Калашникова: «Александра Леонтьевна приходила в Иверский монастырь проститься с телом мужа. Сыновья, особенно Стива, хотели ее прогнать. Но Вера Львовна не разрешила, сказала, что Александра Леонтьевна просит прощения у мужа».

Выдержанно и по-своему благородно повела себя Вера Львовна и в дальнейшем. Решив, наконец, разрубить давний семейный узел.

Это отвечало желанию обеих сторон.

Начался письменный обмен мнениями. Посыльной во враждебный стан ходила та же Т. С. Калашникова. Придана была ей и частичная роль доверенного лица, которое, не принимая ответственности, призвано устно добавлять и развивать то, что на бумаге написать было нельзя или не хотелось…

Например, первоначальную версию, что граф чуть ли не банкрот и Вера Львовна выкупила-де его имения на свои деньги ради старших сыновей.

По позднейшим воспоминаниям, Александра Леонтьевна на это ответила:

«— Пусть она публично признает, что граф промотал свое имение и оно теперь выкуплено и принадлежит Вере Львовне. Тогда только я откажусь от пая на сына…

Узнав об этом, Вера Львовна сказала, что пусть она лучше возьмет эти деньги, чем вся округа узнает, что отец банкрот и позор ляжет на сыновей» (Т. С. Калашникова).

Впрочем, Александра Леонтьевна дала лишь понять, что за себя постоять сумеет.

Втягиваться в очередную тяжбу, имея за спиной прежнюю, начинать новый тур походов по различным присутствиям и отдавать годы судебной волоките она не собиралась. Хотя при удачном повороте это и сулило долю от главного богатства — земли.

Примирительная позиция и скромность притязаний в том, что волновало других наследников, решили все.

О достигнутой договоренности сообщает в своих воспоминаниях М. Л. Тургенева: «Графиня… первая сделала предложение о выдаче Алеше деньгами, боясь, как рассказывал ее поверенный Саше, что Саша наравне с другими детьми потребует выдела для Алеши. Саша не стала возбуждать никаких исков и удовлетворилась тем, что дали, хотя все говорили, что это мало против других детей».

О таком способе получения наследства А. Толстой говорил позднее, что ему «выбросили собачий кусок». Хотя сам по себе он был немалым: около 30 тысяч рублей…

Это меняло многое — житейские условия, перспективу на образование.

Отцовское наследство А. Н. Толстой получил почти на два года раньше, чем определился его гражданский статус в составе подданных Российского государства.

О женщинах толстовского Заволжья

Семейная драма матери, последствиями своими также сильно затронувшая собственную жизнь А. Н. Толстого, в конце концов, немало в ней определившая, факт такого масштаба, что было бы странно, если бы он остался вне его писательского зрения.

Свое толкование событий А. Толстой давал прежде всего в автобиографических статьях и высказываниях разных лет.

И вот что интересно. Шли годы. Не однажды круто менялась жизнь, окружавшая писателя бытовая и общественная среда. Время остужало прежние страсти, сводило с былыми недругами, дарило новых друзей, порождало врагов и примиряло с памятью тех людей, с которыми, прежде казалось, примирения быть не может.

Процессы превращения прошлого в настоящее всегда волновали исторически мыслящего художника. А тут жизнь наделяла сведениями вдобавок о том, что близко касалось, — о родословной, его занимавшей, об истории семьи, о событиях, начавшихся до него, но влиявших на судьбу. Возникали новые «ракурсы» зрения. И все же… Общая оценка семейной драмы, составившей также и часть собственной ранней биографии А. Толстого, оставалась устойчивой.

В семейном конфликте матери, в истории ее любви и разрыва с окружающей бытовой и общественной средой А. Толстой неизменно подчеркивал духовнонравственную основу, глубокие побудительные причины, приобретшие социальный резонанс.

Мотивы эти звучат даже в беглых упоминаниях. «Моя мать ушла от страшной, как кошмар, жизни с отцом… Я рос с матерью и вотчимом в разоряющейся усадьбе Самарской губернии. Вотчим считался красным в уезде…» («О себе», 1929).

Все, что А. Толстой говорил прежде о существе давней семейной драмы и ролях ее участников, вылилось затем в емких и отточенных формулах «Краткой автобиографии», последняя дата под которой поставлена писателем за год до смерти.

Перечитаем теперь выдержку:

«Я вырос в степном хуторе верстах в девяноста от Самары. Мой отец Николай Александрович Толстой — самарский помещик. Мать моя, Александра Леонтьевна, урожденная Тургенева, двоюродная внучка Николая Ивановича Тургенева, ушла от моего отца, беременная мною… Моя мать, уходя, оставила троих маленьких детей — Александра, Мстислава и дочь Елизавету. Уходила она на тяжелую жизнь, — приходилось порывать все связи не только в том дворянском обществе, которое ее окружало, но и семейные. Уход от мужа был преступлением, падением, она из порядочной женщины становилась в глазах общества — женщиной неприличного поведения. Так на это смотрели все, включая ее отца Леонтия Борисовича Тургенева и мать Екатерину Александровну.

Не только большое чувство к А. А. Бострому заставило ее решиться на такой трудный шаг в жизни, — моя мать была образованным для того времени человеком и писательницей. (Роман «Неугомонное сердце» и повести «Захолустье». Впоследствии ряд детских книг, из которых наиболее популярная «Подружка»)».

Далее А. Н. Толстой, быть может, даже с излишней односторонностью подчеркивает темные стороны социальной жизни Самары той поры: «Самарское общество восьмидесятых годов, — продолжает он, — до того времени, когда в Самаре появились сосланные марксисты, — представляло одну из самых угнетающих картин человеческого свинства. Богатые купцы-мукомолы, купцы-скупщики дворянских имений, изнывающие от безделья и скуки разоряющиеся помещики-«степняки», — и общий фон, — мещане, так ярко и с такой ненавистью изображенные Горьким…

Люди спивались и свинели в этом страшном, пыльном, некрасивом городе, окруженном мещанскими слободами… Когда там появился мелкопоместный помещик — Алексей Аполлонович Бостром, молодой красавец, либерал, читатель книг, человек с «запросами», — перед моей матерью встал вопрос жизни и смерти: разлагаться в свинском болоте или уйти к высокой, духовной и чистой жизни. И она ушла к новому мужу, к новой жизни — в Николаевск.

Алексей Аполлонович, либерал и «наследник шестидесятников» (это понятие «шестидесятники» у нас в доме всегда произносилось, как священное, как самое высшее), не мог ужиться со степными помещиками в Николаевске, не был переизбран в управу и вернулся с моей мамой и мною… на свой хутор Сосновку.

Там прошло мое детство…».

Такова смысловая оценка, данная этим событиям самим писателем.

Нравственный их пафос много значил и для Толстого-художника. Если так можно выразиться, это была героическая страница «семейных хроник» (писание которых составило целую полосу в его творчестве). Но и не только их одних. Отголосками встречаются вдруг сходные детали, фабульные подробности там, где действуют совсем другие герои…

У Алексея Толстого есть рассказ «Любовь» («Искры»), написанный в 1916 году, о том, как два красивых душой человека, прошедших длинную дорогу к своей любви, были убиты покинутым мужем, моральным ничтожеством, на перроне вокзала за две минуты до отхода поезда. Трудно судить, возник ли сюжетный мотив рассказа — нелепая смерть «за две минуты» до счастья — непосредственно из воспоминаний о случае, происшедшем с матерью и отчимом в поезде в августе 1882 года. Но вполне возможно, что при написании произведения этот эпизод стоял у Толстого перед глазами. Любовь, оплаченная всем, что только может отдать человек, сверкнувшая искрой в глухой провинциальной ночи, тогда тоже чуть не была растоптана слепым, раздосадованным карликом.

Впрочем, коли стоит перекинуть мостик от рассказанных выше событий к творчеству А. Н. Толстого, то отнюдь не для выискивания прямых сюжетных откликов и совпадений. Потому что даже любопытнейшие сюжетные аналогии сами по себе еще мало что дают.

Известно, что одной из ведущих тем всего дореволюционного А. Толстого была тема одухотворенной, облагораживающей, а часто и всеисцеляющей любви. «Я был уверен в одном, что есть любовь. Теперь я уверен, что в любви рождаются вторично. Любовь есть начало человеческого пути…» — так писал об этом сам Толстой в первой автобиографии 1913 года. Чувство, в котором расцветает и обновляется человек, было для писателя в те годы средоточием его гуманистических идеалов, с высоты которых он обрушивался на свинеющих и заживо гниющих в своих усадьбах последышей дворянского быта, вроде памятного Мишуки Налымова, и приходящих им на смену рыцарей чистогана. Идеал любви давал светлые и жизнеутверждающие краски таланту писателя, изображавшему в те годы довольно мрачные стороны российской действительности.

Известно также, кто является в ранних произведениях Толстого олицетворением этих светлых поэтических начал. Прежде всего — героини, женские персонажи. Таковы Вера Ходанская («Мишука Налымов»), Сонечка Репьева (роман «Чудаки»), Катя Волкова (роман «Хромой барин»). В этих благородных, но пока, увы, сплошь неудачливых мечтательницах, привлекающих свежестью и чистотой чувства, а также в героинях ряда других предреволюционных произведений уже намечены некоторые черты, видны как бы подступы Толстого к самому поэтическому из его созданий в галерее женских характеров — к образу Даши Телегиной.