Глава седьмая ДИСКУССИЯ О ФОРМАЛИЗМЕ

Глава седьмая

ДИСКУССИЯ О ФОРМАЛИЗМЕ

К 1935 году материальное положение Хармса серьезно ухудшилось. Печататься в детских журналах стало труднее, меньше было выступлений, а значит, и денег. В конце 1934 года он констатирует в дневнике: «Печальное положение мое. Я не знаю, как заработать денег. Мне уже трудно встречаться с друзьями, ибо я слишком беден». А записи начала января следующего года представляют собой прямой сигнал бедствия:

«Вот я постепенно сваливаюсь в помойную яму.

Ко мне растет презрение.

Вот она — гибель.

Не вижу, как подняться.

Боже, как тяжело видеть всюду равнодушие.

Бедная, бедная моя жена!

Боже, что мне уготовано в будущем».

На это накладывается творческий перелом: если в 1933 году более половины написанного Хармсом составляют стихи, то в 1934 году стихов остаются считанные единицы, да и общее количество созданных им в этом году произведений значительно снижается. Самое же главное — стало труднее заставить себя сесть и начать писать. Поэтому в последние дни декабря 1934 года Хармс составляет себе очередные «правила» (такие «правила жизни» он составлял для себя с 1920-х годов), которые были призваны помочь ему упорядочить свой день, более рационально подойти к творчеству и увеличить «производительность». Надо сказать, что Хармс периодически сталкивался в кризисные времена с тем, что ему трудно было даже сесть, чтобы что-то начать писать, — и цитируемые «правила» должны были справиться с тем состоянием, которое Я. С. Друскин обозначал латинским словом ignavia — «вялость, лень, бездействие, недостаток энергии»:

«С 1 января 1935 года устанавливается в моей жизни следующее:

1. Ежедневно писать не менее 10 строк стихов и одного водевиля.

2. Вставать отнюдь не позднее полдня. Ложиться отнюдь не позднее 2 ч. ночи (гасить свет).

3. Читать газеты.

4. Отмечать каждый день количество зря проведенных часов».

Упоминание о газетах не случайно: Хармс избегал ранее всегда читать советские газеты (а по справедливому замечанию доктора Борменталя из булгаковского «Собачьего сердца», других газет в стране не было). Вместе с тем события шли вскачь, убийство Кирова и начавшиеся за этим репрессии требовали быть в курсе происходящего. Это могли дать только газеты. Поэтому Хармс и пытался заставить себя их читать. Что же касается распорядка дня, то Хармс с Мариной Малич ложились всегда поздно — в три-четыре часа ночи, а вставали в час-два дня. Установленный Хармсом для себя график было очень сложно соблюдать… Ну и, конечно, в «Правилах» видны следы хармсовского самобичевания: он очень болезненно переживал собственно безделье, когда таковое случалось.

Январь 1935 года стал началом серьезного охлаждения отношений с Олейниковым. Олейниковский скептицизм, яд его насмешек, язвительность вывели, наконец, Хармса из себя, кроме того, это было связано еще и с тем, что от Николая Макаровича продолжало зависеть во многом материальное благосостояние Хармса (в Детиздате и детских журналах «Чиж» и «Еж»). 9 января он в своей записной книжке пишет: «Противно зависеть от настроения зазнавшегося хама (Олейникова). ‹…› Этот лабазник еще пробует не замечать». Слова «Олейников» и «лабазник» Хармс все же из предосторожности пишет шифром. Однако Хармсу удалось оказаться выше собственного раздражения. 23 января он пишет послание «Олейникову», выдержанное в стилистике классических стихотворных посланий. Высокая лексика, строгий пятистопный ямб, риторические вопросы и восклицания, — трудно представить, чтобы ранее Хармс мог написать подобное стихотворение:

Кондуктор чисел, дружбы злой насмешник,

О чем задумался? Иль вновь порочишь мир?

Гомер тебе пошляк, и Гёте — глупый грешник,

Тобой осмеян Дант, — лишь Бунин твой кумир.

Твой стих порой смешит, порой тревожит чувство,

Порой печалит слух иль вовсе не смешит,

Он даже злит порой, и мало в нем искусства,

И в бездну мелких дум он сверзиться спешит.

Постой! Вернись назад! Куда холодной думой

Летишь, забыв закон видений встречных толп?

Кого дорогой в грудь пронзил стрелой угрюмой?

Кто враг тебе? Кто друг? И где твой смертный столб?

С точки зрения формы, это стихотворение представляет собой вершину жанра, который сам Хармс обозначил как «У. К. Р.» — то есть «упражнения в классических размерах». Несмотря на то, что сам термин «упражнения» указывает на экспериментальный характер стихотворения, надо учитывать, что для Хармса он был, скорее, формой самооправдания за отход от авангардной поэтики в стихах. Судя по всему, появление «У. К. Р.» в январе 1935 года (первое стихотворение с такой пометой — «Зарождение нового дня» — было написано 16 января) явилось следствием уже упоминавшегося творческого кризиса и попыток найти новые стихотворные формы. Увы, среди хармсовских произведений этого жанра, кроме послания «Олейникову», ничего особенно интересного создано не было.

Судя по всему, конфликт с Олейниковым в конце 1934-го — начале 1935 года возник не только у Хармса, но и у остальных участников бывшего «Клуба малограмотных ученых». В «Разговорах» Липавского приводятся прямые обвинения по адресу Олейникова в том, что создававшаяся компания распалась.

Липавский: «…Главная вина — Н. М. Ее трудно определить. Не в том дело, что он спокойно срывает любое общее начинание, например, словарь. Что внес как законную вещь ложь и, значит, неуважение друг к другу. Он единственный мог стать центром и сплотить всех. Он всегда естественно становился на неуязвимую позицию человека, который всегда сам по себе, даже в разговоре, там же, где появляется ответственность и можно попасть в смешное или неприятное положение, он ускользает». Хармс отметил в Н. М. «необычную озлобленность». «Среди нас, правда, нет хороших людей; но Н. М. обладает каким-то особым разрушительным талантом чувствовать безошибочно, где что непрочно и одним словом делать это всем ясным. Поэтому-то он так нравится всем, интересен, блестящ в обществе».

В стихотворении Хармса были еще строки, рисующие печальную картину распадающегося содружества:

Вот сборище друзей, оставленных судьбою:

Противно каждому другого слушать речь;

Не прыгнуть больше вверх, не стать самим собою,

Насмешкой колкою не скинуть скуки с плеч.

Давно оставлен спор, ненужная беседа

Сама заглохла вдруг, и молча каждый взор

Презреньем полн, копьём летит в соседа,

Сбивая слово с уст. И молкнет разговор.

Эти строки Хармс зачеркнул, очевидно, решив, что не следует путать отношения с Олейниковым и судьбу дружеского кружка.

Шестого мая Хармс смотрел новый советский комедийный фильм А. Мачерета «Частная жизнь Петра Виноградова», снятый в 1934 году. «Сначала ругался, — записывает он свои ощущения от просмотра, — говоря, что это пошлятина. Но потом даже понравилось. Я люблю сюжет на тему: человек напряженным трудом добивается больших дел».

Сюжет фильма довольно прост, если не сказать примитивен. Выпускники школы Петр Виноградов, Сеня Кауфман и Котя Охотников отправляются из далекого города в Москву, при этом приятели обещают не забывать родной город и друзей. Петр с грустью прощается с любимой девушкой Валей, мечтающей поступить в Московскую консерваторию. Приехав в столицу, друзья поступают работать на автозавод и устраиваются в вечерний вуз.

Петр Виноградов становится изобретателем. Он предлагает различные технические идеи и решения, которые находят поддержку у начальства. Он становится известным человеком. Однако нахлынувшая слава вкупе с московской столичной суетой служит ему недобрую службу. Будучи неплохим человеком, испытания славой и соблазнами он не выдерживает. Петр теряет чувство реальности — берется за несколько дел сразу, при этом ухаживая одновременно за двумя девушками, попадая при этом в разные смешные ситуации. Конечно, рано или поздно наступает кризис, который благополучно преодолевается; фильм завершается счастливым концом.

Почему Хармс воспринял фильм как пошлятину? Ответ на этот вопрос частично дает появившаяся 29 августа 1935 года в немецком журнале «Вельтбюне» статья Луиса Фишера, который бил тревогу по поводу нарастания реакционных тенденций в сексуальной идеологии в Советском Союзе. Надо заметить, что журнал был коммунистический, следовательно, помещение подобной статьи означало прямой вызов советским властям. Автор прямо заявлял, что в переполненных городских квартирах молодежь не находит места для любовной жизни, что девушкам внушается, что аборт вреден, опасен и нежелателен, гораздо лучше иметь детей. «Фильм „Частная жизнь Петра Виноградова“ представляет собой пропаганду добропорядочного заключения брака, — писал Фишер, — это фильм, который нашел бы отклик в консервативных кругах некоторых консервативных государств».

То есть речь шла о том, что фильм выступал в качестве орудия пропаганды классической семьи — против свободы любви. Кроме того, разумеется, пошлятиной мог показаться Хармсу и сам сюжет. В связи с этим его замечание относительно «больших дел», которых человек добивается «напряженным трудом», не может восприниматься иначе чем ироничное. Подобные иронические записи периодически встречаются в дневнике Хармса. Вот, например, характерная запись от 7 августа 1937 года:

«Жизнь это море, судьба это ветер, а человек это корабль. И как хороший рулевой может использовать противный ветер и даже идти против ветра, не меняя курса, так и умный человек может использовать удары судьбы и с каждым ударом приближаться к своей цели.

Пример: Человек хотел стать оратором, а судьба отрезала ему язык, и человек онемел. Но он не сдался, а научился показывать дощечки с фразами, написанными большими буквами, и при этом, где нужно, рычать, а, где нужно, подвывать, и этим воздействовать на слушателей еще более, чем это можно было сделать обыкновенной речью».

Нетрудно себе представить, какая горькая ирония стоит за этими словами Хармса, которого почти так же лишили возможности осуществить себя в реальном литературном процессе.

Пятого мая Хармс начал писать новое стихотворное послание. В черновике оно было озаглавлено «Послание к Николаю». Этому стихотворению суждено было стать одним из самых известных при жизни Хармса и одновременно — одним из самых загадочных для исследователей.

Черновой вариант стихотворения был завершен в тот же день, 5 мая. К кому оно было обращено, мы, строго говоря, точно не знаем. Среди окружения Хармса оставалось два человека по имени Николай: Олейников и Заболоцкий. Кому из них Хармс обращал послание — неизвестно, но на 99 процентов это был Олейников. С Заболоцким не было формального разрыва, он просто все меньше и меньше общался со своими бывшими друзьями по ОБЭРИУ, и в конце концов это общение свелось к нулю. А личность Олейникова особенно занимала Хармса в 1935 году, поскольку кризис в отношениях с ним перешел в критическую стадию.

У Хармса не было столь резких противоречий с Олейниковым, как у некоторых других обэриутов, и отношения с ним он никогда не разрывал. Интересный штрих: чуть ниже мы увидим, что летом 1935 года в реестре долгов Хармс запишет 5 рублей, взятых у Олейникова, но долгов Заболоцкому там не будет — не потому, что Заболоцкий был жаден и не давал взаймы, просто отношений с ним уже практически не было.

Наконец, очевидно, прав и И. П. Смирнов, обративший внимание на то, что в тексте «Послания к Николаю» фактически присутствует анаграмма фамилии «Олейников» — в обращении «Ей, Николай!». Это, в частности, объясняет и странное написание междометия «эй» как «ей» («ОлЕЙников»).

Через некоторое время Хармс возвращается к черновику и правит его, меняя, в частности, везде имя «Николай» на «Казимир». В названии также исчез предлог «к», и оно стало выглядеть так: «Послание Казимиру». Дата, как ни странно, остается прежней — 5 мая 1935 года.

Эти изменения объясняются весьма просто. 15 мая скончался Казимир Малевич, с которым Хармса связывали давние человеческие и творческие отношения (вспомним, например, дарственную надпись Малевича Хармсу на книге «Бог не скинут»). Узнав об этом, Хармс решает написать стихотворение на его смерть, но у него это не получилось: не было вдохновения, а время поджимало. Тогда Хармс решил использовать уже имеющийся текст: он взял только что переписанный беловой автограф «Послания к Николаю» и внес небольшие исправления, прежде всего изменив имя адресата с «Николай» на «Казимир». При этом он забыл изменить стоящую в прежнем варианте текста дату, что и породило несуразицу: получилось, что стихотворение-отклик на смерть Малевича было датировано 5 мая — то есть за десять дней до его кончины.

Смерть Малевича стала очень значительным событием в культурной жизни Москвы и особенно — Ленинграда. Он умер у себя дома после длительной болезни в присутствии матери, жены и дочери. Ленсовет принял решение, взять на себя расходы по его похоронам: семье это было бы уже не под силу — последние годы великий художник жил практически в нищете. Русский музей заключил соглашение с семьей художника, по которому в обмен на пенсию его матери, жене и дочери музей получил почти все полотна из мастерской Малевича.

Марина Малич вспоминает об этих днях так:

«С Казимиром Малевичем я познакомилась, когда он уже умирал. Я виделась с ним, по-моему, всего один раз, мы ходили с Даней.

Но до этого Даня позвал меня на его выставку. Он сказал, что я непременно должна посмотреть его лучшую работу. Она до сих стоит у меня перед глазами: черный круг в белом квадрате, но я все же не берусь в точности описать ее. Все только и говорили об этой картине. И мы пошли с Даней на выставку и видели эту знаменитую картину.

А во второй раз я увидела Малевича уже после его смерти. Я была с Даней на похоронах.

Собралось много народу. Гроб был очень странный, сделанный специально по рисунку, который дал Даня и, кажется, Введенский.

На панихиде, в комнате Даня встал в голове и прочел над гробом свои стихи. Стихи были очень аристократические, тонкие ‹…›.

Он читал эти стихи с какой-то особенной силой, с напором. Стихи произвели на всех громадное впечатление. У всех мурашки бегали по коже. И почти все, кто слушал, плакали.

Данины стихи всё покрыли, выразили печаль всех. Я считаю, что это был самый высокий и красивый жест, какой он мог себе позволить. Он же очень ценил Малевича».

Это описание Марины Малич тоже требует корректировки. Она познакомилась с Хармсом, судя по всему, в конце лета — начале осени 1934 года. Картины Малевича выставлялись, начиная с этого времени и до его смерти, только один раз — на открывшейся 24 апреля 1935 года в Государственном Русском музее «Первой выставке ленинградских художников». Но на этой выставке демонстрировались только пять его портретов 1933–1934 годов, написанных в неореалистической манере; «Черного круга», которым восхищалась жена Хармса, там не было. Вообще, представляется нереальным, чтобы в середине 1930-х годов в каком-то из ленинградских выставочных залов демонстрировалось какое-либо из супрематических полотен Малевича. Возможно, речь идет о какой-то домашней выставке, на которой она была вместе с Хармсом, либо об аберрации памяти мемуаристки.

Об обстоятельствах прощания с Малевичем и о его похоронах у нас имеется чрезвычайно ценное свидетельство очевидца — письма Марии Валентиновны Туфановой ее мужу Александру Туфанову. После того как Туфанов в мае 1933 года досрочно освободился из лагеря, он выбрал в качестве места ссылки город Орел, бывший тогда в составе Курской области. Его жена продолжала жить в Ленинграде, и между супругами шла интенсивная переписка. В ее письме от 20 мая 1935 года содержится подробное описание того, как она стала свидетельницей гражданской панихиды на квартире Малевича на улице Союза связи (бывшей и нынешней Почтамтской), которая состоялась 17 мая:

«Мы пошли на квартиру Малевича. Пришли к дверям, я жду, еще там кто-то идет по лестнице, подходят и говорят: не заперто, входите. Там встретила прислуга нас. Тот полон зал, где мы с тобой были и пили чай. Посреди зала стоит „супрематический гроб“, и, поверить трудно, в нем лежит Малевич, кругом цветы и ленты, и его портрет, около гроба сидит, едва жива, старушка-мать, уж очень старая, седая, сидит и плачет. А жены не видно, она в кабинете, с ней дурно. Без слез я не могу писать. На стенах кругом развешаны его картины. Там были все художники и, между прочим, Дан‹иил› [Хармс][22], стоял немного впереди меня; я думала, что ошибаюсь, но когда я подошла ко гробу, около него лежал листок бумаги со стихотворением [Хармса] „На смерть Малевича“. Прочитала, он пишет так же, как и раньше писал. Весь вечер лились звуки музыки — рояль — была гражданская панихида.

Малевич лежит худой и бледный, с длинной черной бородой и в длинной белой подпоясанной рубашке русской до колен и в черных, из плотного и толстого сатина, брюках. Гроб не покрыт ничем. По обе стороны у гроба, должно быть, по польскому обычаю, стоят тарелки, полные цветочных головок».

А в письме от 22 мая М. В. Туфанова рассказывает мужу уже о том, как происходила гражданская панихида 18 мая в Доме художника на улице Герцена. И снова упоминает Хармса:

«Из присутствующих на переднем плане был Дан‹иил› [Хармс], он же, главным образом, принимал участие в похоронах ‹…›…[Хармс] и др‹угие› художники заколотили в гроб (так! — А. К.) и вынесли с венками и цветами супрематиста на своих плечах, поставили на автомобиль…»

Тело художника находилось в супрематическом гробу, как он сам завещал. Проект был выполнен Николаем Суетиным. По замыслу Суетина, на крышке гроба должны были размещаться квадрат, круг и крест (крест, правда, согласуясь с советской символикой, делать не стали, хотя он у Малевича назывался «пересечением двух плоскостей»). К описанным М. В. Туфановой белой рубахе и черным брюкам следует добавить еще и красные туфли — в результате на покойном оказалась одежда основных супрематических цветов.

В Доме художника были вывешены 20 полотен Малевича. В записной книжке Хармса упомянуты 12 из них.

Церемония прощания была грандиозной. Вынесенный из Дома художника гроб поставили на автомобиль. Траурная процессия с сопровождением проехала по всему Невскому проспекту — люди останавливались, спрашивали, кого так торжественно хоронят. Пожалуй, со смерти Кирова в Ленинграде не видели столь грандиозных похорон. Затем приехали на Октябрьский (Московский) вокзал. К поезду, следовавшему в Москву, прицепили специальный товарный вагон, в который и погрузили гроб. Большое количество людей поехало прощаться и на вокзал, а родные и представители Союза художников поехали в том же поезде, в обычном вагоне. В Москве 19 мая состоялась кремация. Урна с прахом, как завещал Малевич, была захоронена недалеко от дуба в селе Немчиновка (Одинцовский район Московской области), где у родственников каждое лето отдыхал Малевич, а на месте погребения поставлен белый деревянный куб с черным квадратом, также выполненный по проекту Николая Суетина.

М. В. Туфанова упоминает «листок бумаги», положенный рядом с гробом, на котором был беловой автограф хармсовского стихотворения, которое уже называлось иначе, чем в исправленном черновом: «На смерть Казимира Малевича». М. В. Туфанова, приводя название по памяти, видимо, забыла упомянуть, что в названии присутствовало еще и имя художника.

Таким образом, стихотворение между 15 и 17 мая было переписано набело и при этом название снова изменилось. До нас дошел один из беловых автографов, который был подарен Хармсом Н. И. Харджиеву (впоследствии Харджиев уверял, что был свидетелем процесса перепосвящения стихотворения). Оно озаглавлено «На смерть Казимира Малевича», и под ним стоит дата — 15 мая.

Туфанов, сам хорошо знавший Малевича еще по 1920-м годам, был потрясен известием о смерти художника. 25 мая 1935 года он благодарит жену за подробное описание гражданской панихиды и прощания. Чуть ранее он успел послать ей свои стихи, написанные после получения скорбного сообщения, которые так и назывались: «На смерть художника Малевича»:

И жил он в долине лазурной,

Встречая час золотой;

Века измеряя (до урны!),

При солнце цвел красотой.

На радуги мир разлагая,

Хотел бесполезным быть;

И, формой отцветшей играя,

Он ей говорил: не быть.

И даже с фарфора без цели

Весь мир у него играл;

По кругу при влажной метели

Он в радуге образ искал.

О, милые чайки залива!

Вот жизни растаял дым,

Поете причет над ивой,

Над пеплом, чтоб стал голубым;

Чтоб криком своим журавлиным

Природа звала к звездам

Мечту об отлете — клином

Скитаться в пространствах всегда.

«Эти дни в памяти проплывают его (Малевича. — А. К.) беседы со мной, — писал Туфанов жене. — Помнишь, я говорил тебе его слова, произнесенные с польским акцентом: „начать новую жизнь“? В конце стихотворения я коснулся его неосуществленной мечты. В первой части отразил три признака красоты (по Канту) ‹…›.

Не забывай, что писатель теперь объявлен „инженером человеческих душ“ (Сталин). И, напр‹имер›, Х‹армса› и т. п. „инженерить“ долго не допустят. ‹…›

Малевич за эти годы несомненно переживал глубокую трагедию одиночества; вероятно, только в семье и имел поддержку. Сидел, вероятно, в своем кресле и мечтал, как в 1930—31 г., изредка совершая прогулку по пр. 25 Октября.

Проводы были обставлены культурно. Супрематический гроб — лучше и придумать было нельзя по отношению к его телесной оболочке. А само искусство не похоронить и не сжечь ни в каком гробу.

Все мы живем и всегда отгоняем от себя мысль об утратах. А лучше было бы „на всякий случай“ быть Кассандрой, в преддверии одного плохого и, подобно Д. И. (Хармсу. — А. К.), выполнять желания. Помню, как Малевич душу отводил в беседе со мной и закончил: „Вот так и отметьте“… Как будто предчувствовал, что умрет раньше. Кремацию, вероятно, он сам завещал. Тоже признак подавленности и безнадежности. Лучше было бы в духе пантеизма Тютчева слиться со всей природой на Волковом кладбище».

«Инженерами человеческих душ» Сталин назвал писателей 26 октября 1932 года, когда он встречался с избранными из них на московской квартире Горького. Это выражение был подхвачено в прессе, а на Первом всесоюзном съезде советских писателей в 1934 году его процитировал во вступительной речи Жданов. Туфанов упоминает это высказывание в высшей степени иронично, но и с оттенком грусти — понятно, что слова Сталина означают понимание степени влияния писателей на умы и души людей, а значит — и повышенное внимание партии именно к писателям. При таких условиях, конечно, трудно было предполагать, что Хармса с его «взрослым» творчеством когда-либо допустят «инженерить» (то есть — в печать). К упомянутым после имени Хармса «т. п.» Туфанов вполне мог отнести и себя, по крайней мере, свои стихи заумного периода.

Впрочем, приведенные стихи Туфанова на смерть Малевича уже вполне традиционны и говорят о серьезном изменении его творческой манеры. А вот что касается стихотворения Хармса «На смерть Казимира Малевича», то М. В. Туфанова не совсем права, утверждая, что Хармс пишет, «как и раньше писал». Стихотворение это — одна из вершин хармсовской поэзии — сочетает в себе как элементы, свойственные раннему периоду его творчества, так и принципиально новые:

Памяти разорвав струю,

Ты глядишь кругом, гордостью сокрушив лицо.

Имя тебе — Казимир.

Ты глядишь как меркнет солнце спасения твоего.

От красоты якобы растерзаны горы земли твоей.

Нет площади поддержать фигуру твою.

Дай мне глаза твои! Растворю окно на своей башке!

Что ты, человек, гордостью сокрушил лицо?

Только муха жизнь твоя и желание твое — жирная снедь.

Не блестит солнце спасения твоего.

Гром положит к ногам шлем главы твоей.

Пе — чернильница слов твоих.

Трр — желание твоё.

Агалтон — тощая память твоя.

Ей Казимир! Где твой стол?

Якобы нет его и желание твое трр.

Ей Казимир! Где подруга твоя?

И той нет, и чернильница памяти твоей пе.

Восемь лет прощёлкало в ушах у тебя,

Пятьдесят минут простучало в сердце твоём,

Десять раз протекла река пред тобой,

Прекратилась чернильница желания твоего трр и пе.

«Вот штука-то», — говоришь ты и память твоя Агалтон.

Вот стоишь ты и якобы раздвигаешь руками дым.

Меркнет гордостью сокрушенное выражение лица твоего;

Исчезает память твоя и желание твое трр.

Бросаются в глаза заумные вкрапления в текст. Но что это за «трр» и «пе»? В хармсовских текстах они встречаются в стихотворении 1930 года «Вечерняя песнь к имянем моим существующей», в период увлечения поэта египетской мифологией и историей, и имеющим посвящение в виде значка —

, то есть горизонтально положенного окна — монограммы, обозначающей имя «Ester». Вот фрагменты этого стихотворения:

, то есть горизонтально положенного окна — монограммы, обозначающей имя «Ester». Вот фрагменты этого стихотворения:

дочь дочери дочерей дочери Пе

дото яблоко тобой откусив тю

соблазняя Адама горы дото тобою любимая дочь дочерей Пе.

мать мира и мир и дитя мира су

открой духа зерна глаз

открой берегов не обернутся головой тю

открой лиственнице со престолов упадших тень

открой Ангелами поющих птиц

открой воздыхания в воздухе рассеянных ветров

низзовущих тебя призывающих тебя

любящих тебя

и в жизни жёлтое находящих тю.

‹…›

Начало и Власть поместятся в плече твоём

Начало и Власть поместятся во лбу твоём

Начало и Власть поместятся в ступне твоей

но не взять тебе в руку огонь и стрелу

но не взять тебе в руку огонь и стрелу

дото лестница головы твоей

дочь дочери дочерей дочери Пе.

о фы лилия глаз моих

Фе чернильница щёк моих

трр ухо волос моих

радости перо отражения свет вещей моих

ключ праха и гордости текущей лонь

молчанию прибежим люди страны моей

дото миг число высота и движения конь.

Легко видеть, что Хармс в 1935 году продолжает развивать линию своих верлибров. Более того — генетическая связь двух стихотворений определяется по целому ряду признаков. Это не только заумные включения, но и характерное для мифологических текстов уподобление тела человека всему мирозданию (при этом само это тело «увеличивается» до масштабов, сопоставимых с самой землей, а части его — элементам земного ландшафта), специфические инверсии риторических фигур и т. п. Можно показать, как интерес к египетским текстам, в частности — к гимнам, оказал влияние на эти хармсовские верлибры. Вот, к примеру, гимн Осирису времени Нового царства со стелы «Распорядителя говяд Амона»:

Девятка богов возрадовалась:

«Вот идёт Хор, сын Осириса,

Твёрдым сердцем, провогласный,

Сын Исиды, наследник Осириса».

Собрался для него суд истины,

Девятка богов и вседержатель сам (Ра. — Прим. пер.).

Владыки истины, соединившиеся там,

Отражающие неправду,

Сели в зале Геба, чтобы вернуть сан владыке его.

Найден был Хор правописным,

И отдан ему сан отца его. ‹…›

Зло исчезло, и мерзость удалилась,

Земля спокойна под владыкой своим.

Утверждена правда для владыки своего,

Обращен тыл ко лжи.

Радуйся, Уннефер! Сын Исиды взял корону,

Присужден ему сан отца его в зале Геба

Ра изрек, и Тот записал,

И суд промолчал (то есть согласился. — Прим. пер.).

Повелел тебе отец твой Геб,

И сделано, как он приказал[23].

Наименования египетских богов выполняют функцию, весьма сходную в русском тексте с заумью, которая присутствует в хармсовских стихотворениях начиная с середины 1920-х годов. Одновременно заумные элементы текста заставляют вспомнить хлебниковское «управление» смыслом с помощью первой буквы слова: Хлебников писал, что именно первая буква слова во многом определяет его значение. Но в стихотворении на смерть Малевича появляется тема пресеченной памяти, поддерживаемая метафорой памяти как чернильницы. Река, которая протекла десять раз и исчерпала себя, становится аналогом знаменитой державинской «реки времен»:

Река времен в своем теченьи

Уносит все дела людей

И топит в пропасти забвенья

Народы, царства и царей.

А если что и остается

Чрез звуки лиры и трубы,

То вечности жерлом пожрется

И общей не уйдет судьбы.

«Чернильница памяти» исчерпывается так же, как и река времени. Смерть понимается Хармсом как прекращение памяти. Не случайно и упоминание восьми лет — простое вычитание из 1935-го дает нам 1927 год — то есть год создания ОБЭРИУ, в которое чуть было не вошел Малевич…

С чисто стиховой точки зрения к стихотворению на смерть Малевича примыкают еще два хармсовских верлибра 1935 года — это «Страшная смерть» (апрель) и одна из хармсовских стихотворных молитв — «Господи, пробуди в душе моей пламень Твой…» (13 мая). Последнее стихотворение — одна из самых «традиционных» молитв Хармса — в ней нет обращений к придуманным им самим «божествам», нет пародийных или снижающих элементов:

Господи, пробуди в душе моей пламень Твой.

Освети меня Господи солнцем Твоим.

Золотистый песок разбросай у ног Моих

Чтобы чистым путем шел я к Дому Твоему

Награди меня Господи Словом Твоим

Чтобы гремело оно, восхваляя чертог Твой.

Поверни Господи колею живота Моего

Чтобы двинулся паровоз могущества Моего

Отпусти Господи тормоза вдохновения Моего.

Успокой меня Господи

И напои сердце мое источником дивных слов Твоих.

Эта молитва была написана Хармсом на Марсовом поле, и ее отличительная черта — написание с заглавных букв местоимений, относящихся не только к Богу, но и к себе самому. Причем местоимение «я» Хармс пишет о себе со строчной буквы, речь идет только о притяжательных местоимениях («мой», «твой»). Достаточно чуть внимательнее приглядеться к стихотворению, чтобы увидеть, что за исключением короткой предпоследней строки все остальные заканчиваются только на эти местоимения, относящиеся либо к Богу («Твой», «Твоих», «Твоим»), либо к самому автору («Моих», «Моего»). По старой европейской поэтической традиции имя Всевышнего могло рифмоваться только с ним же самим. Получается, что в акте творчества поэт оказывается равновеликим Богу — так в творчестве Хармса в середине 1930-х годов неожиданно проявляется давняя символистская концепция богоравного поэта-теурга.

В 1935 году Хармс продолжает эксперименты с графикой и с собственными псевдонимами. С начала мая этого года он прекращает использование фиты — буквы, которая ранее появлялась в его черновиках. Конечно, об использовании всей системы старой орфографии речи не было, это были определенные графические маньеризмы: то появлялась фита, то ять… Теперь же Хармс окончательно от этого отказывается. Что же касается псевдонимов, то начиная с января под текстами в рукописях он ставит «Д. X.» или «Даниил Хармс». Трансформации начинаются в мае: под стихотворением «На смерть Казимира Малевича» и под детской «Сказкой» стоит «Даниил Хармс — Шардам», а под приведенной выше стихотворной молитвой — «Даниил Шардам». Безусловно, это была суеверная попытка с помощью изменения псевдонима изменить и характер своей жизни. Хармса не остановило даже написанное год назад стихотворение Олейникова «Перемена фамилии», в котором описана аналогичная попытка героя изменить свою судьбу — правда, с помощью перемены фамилии, а не псевдонима:

Козловым я был Александром,

А больше им быть не хочу!

Зовите Орловым Никандром,

За это я деньги плачу.

Быть может, с фамилией новой

Судьба моя станет иной

И жизнь потечет по-иному,

Когда я вернуся домой.

Однако оказалось, что смена фамилии повлекла за собой изменение «я» персонажа, он с ужасом обнаруживает, что с новой фамилией приобрел чужую судьбу. Начинается раздвоение личности, которое неотвратимо ведет его в могилу:

Меня окружали привычные вещи,

И все их значения были зловещи.

Тоска мое сердце сжимала,

И мне же моя же нога угрожала.

Я шутки шутил! Оказалось,

Нельзя было этим шутить.

Сознанье мое разрывалось,

И мне не хотелося жить.

Я черного яду купил в магазине,

В карман положил пузырек.

Я вышел оттуда шатаясь,

Ко лбу прижимая платок.

С последним коротким сигналом

Пробьет мой двенадцатый час.

Орлова не стало. Козлова не стало.

Друзья, помолитесь за нас!

Венцом этих попыток изменения псевдонима стал «Цирк Шардам» — детская пьеса, написанная Хармсом летом 1935 года для театра марионеток Л. В. Шапориной при Союзе писателей, который был создан в начале года и просуществовал чуть больше года. На сохранившемся машинописном экземпляре пьесы имеется помета Шапориной: «Пьеса сдана в окончательном виде (но без заключительной песни) 8 августа. Начали репетиции 5 августа 35 г.». Премьера пьесы состоялась в октябре 1935 года.

«Цирк Шардам», в заглавие которого Хармс включил собственный новый псевдоним, представлял собой типичную комедию положений. Излюбленный хармсовский персонаж Вертунов, фигурировавший еще в «Комедии города Петербурга» (там он именовался «Комсамолец Вертунов»), пристает к директору кукольного цирка с просьбой разрешить ему выступить. Директор его гонит, но Вертунов постоянно появляется во время спектакля, мешая актерам и создавая нелепые ситуации. Директор пытается от него всячески избавиться, даже с помощью силача, который ударяет Вертунова по голове, чтобы тот провалился под сцену, однако Вертунову все равно удается выбраться.

Кульминацией пьесы становится подготовка к выступлению дрессировщицы Матильды Дердидас с дрессированной акулой. Вертунов разбивает огромный аквариум с водой, в результате чего вода заливает всю сцену и цирк (действие с этого момента происходит под водой), а затем случайно открывает клетку с акулой, которая выплывает из нее. Все ждут трагической развязки, но Вертунову удается прочистить дырку в полу, в которую и уходит вода. Его тут же проглатывает акула, но воды уже нет и хищница подыхает. Ее брюхо взрезают, и Вертунов выходит на свободу. Директор цирка благодарит его как спасителя и принимает в труппу.

В пьесу Хармс ввел множество узнаваемых элементов из своих «взрослых» произведений. Разумеется, делалось это не для узнавания, очень мало кто в Ленинграде читал серьезные произведения Хармса или слышал их в его исполнении. Это была своего рода игра — попытка ввести в пьесу, которая должна была официально ставиться, а значит, и проходить цензуру, что-то из неподцензурных произведений. Не случайно, например, само имя Вертунова, и не случайно этот самый Вертунов, неуклюже пытаясь изобразить «полет мухи», семенит по сцене и приговаривает: «тюк, тюк, тюк, тюк!» (отсылка к сценке «Тюк!»). Так же не случайно в одной из сцен в воде плывущий жонглер начинает говорить на настоящем заумном языке:

Бэ бэ бэ бэ бэ

Сяу сяу

Крю крю крю

Тяу тяу тяу

Прим прим прим

Дыр дыр дыр

Буль буль буль

«Дыр», конечно, опознавался как отсылка к знаменитому «Дыр бул щыл» А. Крученых.

А с деньгами весь 1935 год была беда.

В этом году у Хармса вышло всего шесть произведений в «Чиже» (включая перепечатку «Миллиона») и только одно — в «Еже», при этом ни в 1935-м, ни в следующем году не выходили отдельные издания его детских произведений. Разумеется, это сильно сказывалось на благосостоянии его и жены (Марина Малич не работала). Особых перспектив Хармс не видел, а чувство ответственности за семью у него было очень велико. В результате он постепенно проникался пессимистическими, а порой даже паническими настроениями, отразившимися в дневниках и записных книжках.

Летом он составляет печальный реестр своих долгов:

«Маршаку — 150

Шварцу — 100

Касса взаимопомощи — 200

Иле — 100 900 р.

8.

Лизе — 30

Москва — 300 р.

Габбе — 15

[Эйбушинц — 3 р. 50 к.

Елизавете Алексеевне — 1 р.

Эстер — 11 200

Портному — 20

Трепову — 40]

Няне — 15

Папе — 10, 50 100 р.

[Гернет — 3 р.

Липавским — 2 р.]

Гомец — 130 руб.

Шварцам Невски‹м› — 30 руб.

Бобе — 50 руб.

Олейникову — 5 руб».

Под «Шварцами Невскими» понимались адвокат и чтец Антон Исаакович Шварц и его жена Наталья Борисовна Шанько — в отличие от «Шварцев Литейных», Евгения Львовича и его жены Екатерины Ивановны. Как ни считать (какие-то долги Хармс вычеркнул, видимо, как возвращенные — они взяты в квадратные скобки), а долги поэта превышали тысячу рублей. Рядом в записной книжке — перечень близлежащих необходимых расходов: «Камин. Книжн. Полка. Лампу, керосин. Письменный стол. Исправить спиртовку. 2 одеяла. Кастрюлю. Марине туфли. Сковородку. Марине платье. Перевезти вещи».

Денежный кризис вынуждал искать возможности для займов. 3 сентября Хармс обращается в Ленинградское отделение Литературного фонда с заявлением с просьбой о выдаче ссуды. Ссуда ему была выдана в размере 150 рублей со сроком погашения 15 декабря 1935 года. Однако выплатить взятые деньги Хармсу так и не удалось — в дальнейшем ему еще не раз приходилось обращаться в Литфонд с просьбой о продлении ссуды и о выдаче новых.

В семейной жизни вторая половина 1935 года ознаменовалась подъемом. Отношения между супругами снова были хорошие. Хармс посвящал любимой жене шуточные стихи и рассказы, называя ее ласковым домашним прозвищем «Фефюля». Именно во второй половине 1935 года — начале 1936-го было создано наибольшее количество таких «домашних» произведений. 19 августа были написаны первое и второе «Послания к Марине», соединяющие домашнюю камерность с более ранними хармсовскими опытами в жанре послания. «Меня он называл Фефюлькой, — вспоминала Марина Малич более чем через 60 лет. — Наверное, за малый рост. Он писал стихи о Фефюльке и несомненно мне их читал, но у меня сейчас такое впечатление, что я их раньше не слышала и читаю впервые. Должно быть, я их просто забыла за давностью лет».

Вот «Первое послание к Марине», написанное 19 августа 1935 года:

За то, что ты молчишь, не буду

Тебя любить, мой милый друг,

И, разлюбив тебя, забуду

И никогда не вспомню вдруг.

Молчаньем, злостью иль обманом

Любовный кубок пролился,

И молчаливым талисманом

Его наполнить вновь нельзя.

Произнеси хотя бы слово,

Хотя бы самый краткий звук,

И вмиг любовь зажжется снова

Еще сильней к тебе, мой друг.

В нем видны все черты «упражнений в классическом размере» (УКР), которыми Хармс стал увлекаться после ссылки. Под целой серией стихотворений такого типа в его черновиках стоят пометы «плохо», «плохо, а потому брошено» и т. п. Но это стихотворение, как и следующее, спасает авторский юмор. В отличие от большинства УКР здесь лексика и стилистика первой половины XIX века являются не целью, а ироническим приемом. Хармс старательно нагнетает поэтические штампы («любовный кубок», «любовь зажжется»), формируя «возвышенный» стиль послания, предмет которого столь явно входит в противоречие с этим стилем (просьба к жене не сидеть молча). В тот же день, 19 августа, Хармс сочинил «Второе послание к Марине» в схожей тональности, а вскоре после этого для Марины Малич была написана и «Хорошая песенка про Фефюлю» — уже откровенно комичная, с вкраплениями заумных элементов:

1.

Хоть ростом ты и не высока

Зато изящна как осока.

Припев:

Эх, рямонт, рямонт, рямонт!

Первакукин и кине?б!

2.

Твой лик бровями оторочен.

Но ты для нас казиста очень.

Припев:

Эх, рямонт, рямонт, рямонт!

Первакукин и кине?б! ‹…›

В конце 1935 года или начале 1936-го Хармс написал и прозаическую шутку «Однажды Марина сказал мне…», в которой изобразил неких мифических существ, якобы знакомых Марины — Шарика, Синдерюшкина и Мишу, которые «живут обыкновенно у нас в печке». Рассказ изобилует парадоксами, смешением пространственных координат и пропорций. Больше уже Хармс никогда не напишет столько шуточных произведений Марине, как в этот промежуток — от августа 1935 года до начала 1936-го.

Одно из самых последних зафиксированных впечатлений Хармса в 1935 году — музыкальное. Трудно точно установить, что стало толчком к его попытке сопоставить баховские «Страсти по Иоанну» с его же «Страстями по Матфею». Исполнения этих произведений оркестрами в СССР в то время были единичны; о чуть ли не единственном исполнении в Ленинграде «Страстей по Матфею» вспоминала Марина Малич:

«Уже, наверное, не в первый и не во второй год моего замужества Даня как-то сказал мне:

— Я сейчас бегу, мне некогда, я собрал немного денег, чтобы купить нам билеты, — послезавтра большой концерт, в котором будут исполняться „Страсти по Матфею“ Баха.

Потом он мне сказал, что их исполнение не хотели разрешать ни в театре, ни в филармонии, и его с трудом добились.

— Это совершенно потрясающая вещь. Смерть Христа. И она у нас запрещена. Так что ее не исполняют. Но разрешили всего один раз на Пасху.

Он еще говорил, что в этой музыке Баха большие детские хоры.

— Но единственное, что запретили, это чтобы участвовали дети.

Я до этого никогда не слышала Баха и, конечно, не так хорошо понимала музыку, как Даня. А он всё повторял:

— Ты увидишь, — это потрясающе!

Я думаю, что это было на второй или третий день Пасхи. Когда мы вошли в зал, он уже был переполнен. Сесть было нельзя, негде, и мы стояли.

Люди от духоты и переживаний теряли сознание, и их выносили из зала. Мы стояли, прижатые другими, у самой стены, далеко от сцены. Ажиотаж был небывалый, потому что все знали, что исполняется единственный раз и никогда не повторится.

Даня подготовил меня, всё мне объяснил, и я слушала очень внимательно. А он всё смотрел на меня: какое производит на меня впечатление?

Это было что-то невероятное. Мурашки бегали по телу. Люди сидели со сцепленными пальцами, сжавшись, плакали. И я тоже утирала слезы. Ничего подобного ни до, ни после этого я не испытывала.

Мы стояли часа три, пока длился концерт. И когда шли домой, я плакала, а Даня всё смотрел на меня и спрашивал:

— Тебе понравилось? Правда?

Я честно говорила, что ничего лучше в жизни не слышала. И он сказал:

— Я рад, что ты поняла глубину этой вещи. Теперь можешь отдохнуть на более легких вещах.

И потом добавил:

— Я, по правде сказать, немножко побаивался, что ты не всё поймешь. Это вещь замечательная, уникальная.

Он был очень верующим, гораздо больше, чем я себе представляла».

В сопоставлении «Страстей по Иоанну» и «Страстей по Матфею» Хармс отдавал решительное предпочтение последнему произведению: при всех достоинствах «Страстей по Иоанну» он видел в них «однообразную смену речитативов и хоралов». Хотя Бах, конечно, с юности оставался самым любимым его композитором.

Даниил Хармс на балконе Дома книги. Фото Г. Левина. Середина 1930-х гг.

Хармс и Татьяна Глебова позируют для домашнего фильма «Неравный брак». Фото П. Моккиевского. Начало 1930-х гг.

Шарж Н. Заболоцкого на Д. Хармса

Н. Олейников и А. Введенский. Ленинград, начало 1930-х гг.

Д. Хармс. Начало 1930-х гг

Портретные зарисовки Д. Хармса. 1933 г.

Шарж на А. Введенского. 1930-е гг.

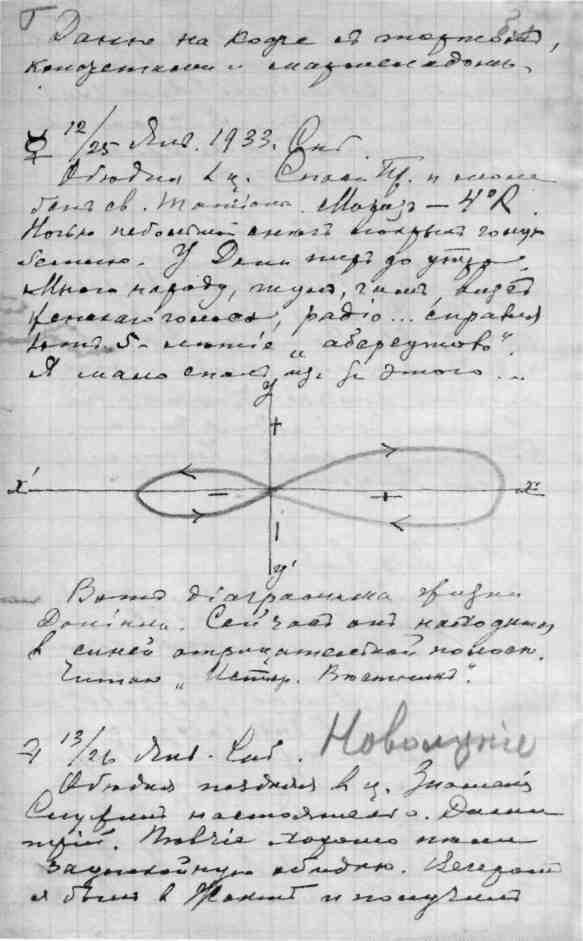

Запись в дневнике И. П. Ювачева от 25 января 1933 года с «диаграммой жизни Даниила»

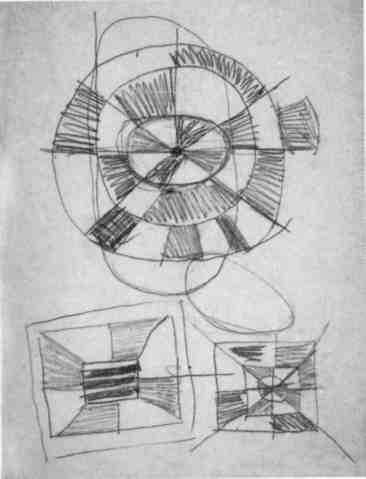

«Сферы». Рисунок Д. Хармса. 1930-е гг.

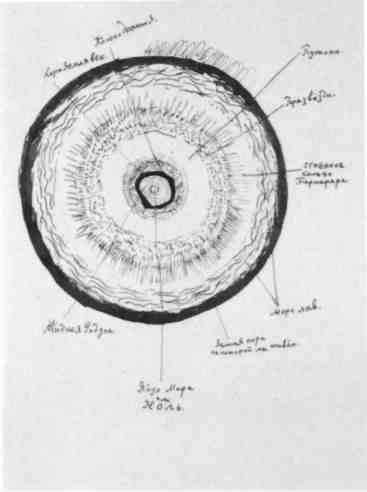

«Яйцо мира или Ноль». Рисунок Д. Хармса

Хармс на балконе Дома книги. Середина 1930-х гг.

Автопортрет у окна Рисунок Д. Хармса. 20 мая 1933 г.

Даниил Хармс и Алиса Порет. Начало 1930-х гг.

Иллюстрация А. Порет к рассказу Хармса «Семь кошек»

Марина Малич за фисгармонией в комнате Хармса. Конец 1930-х гг.

Марина Малич

Обложка журнала «Чиж». 1934 г.

Т. Липавская и Л. Липавский. Рисунок Д. Хармса

Автопортрет Хармса. 1933 г.

Автограф стихотворения Хармса. 1930-е гг.

Хармс изображает своего несуществующего брата — доцента Ивана Ивановича

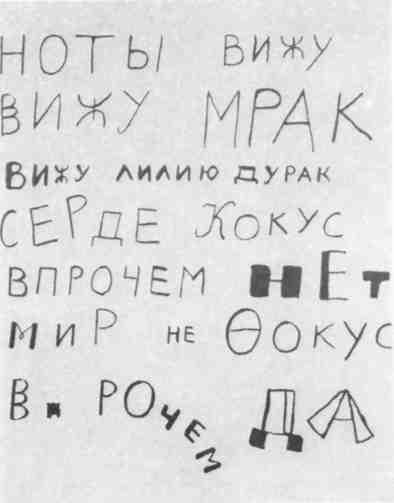

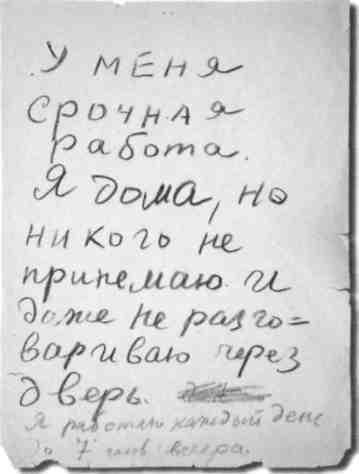

Записка Хармса для гостей. 1933 г.

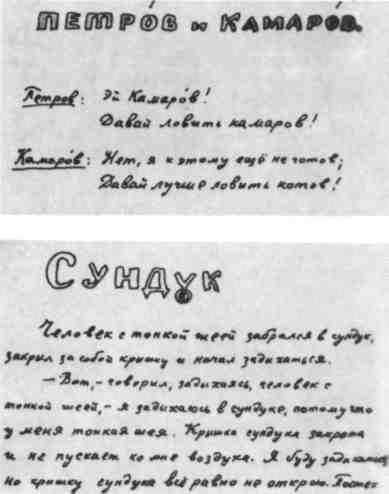

Автографы рассказов из цикла «Случаи». Конец 1930-х гг.

Хармс, Т. Липавская и Л. Липавский. Рисунок Д. Хармса

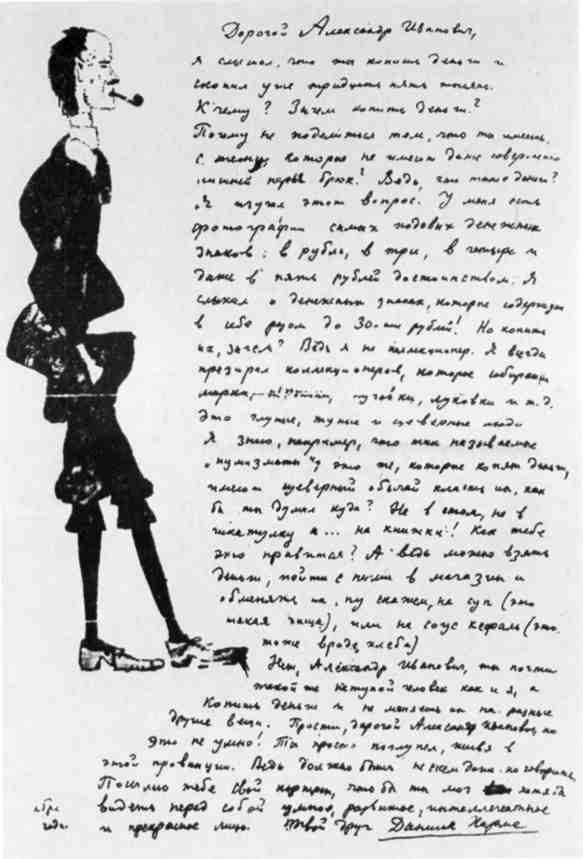

Письмо Хармса А. Введенскому с автопортретом. 1940 г.

Здание тюремной больницы, где умер Хармс. Фото П. Власкова

Мемориальная доска на доме Хармса (ул. Маяковская, 11)

Обложки детских книг Хармса

Весной 1936 года Хармсу пришлось оказаться «на поверхности» советского литературного процесса. Виновником этого оказался Сталин. 26 января 1936 года он посетил оперу Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» в филиале Большого театра. Неизвестно, что творилось во время представления в душе великого вождя. Сохранилась запись иронического устного рассказа М. Булгакова о том, как дирижер Александр Мелик-Пашаев руководил в этот день оркестром в присутствии Сталина и членов Политбюро. Рассказ этот явно опирался на то, что ему сообщил заместитель директора Большого театра Яков Леонтьев, с которым у Булгакова были дружеские отношения:

«Мелик яростно взмахивает палочкой, начинается увертюра. В предвкушении ордена, чувствуя на себе взгляды вождей, — Мелик неистовствует, прыгает, как чертенок, рубит воздух дирижерской палочкой, беззвучно подпевает оркестру. С него градом течет пот. „Ничего, в антракте переменю рубашку“, — думает он в экстазе. После увертюры он косится на ложу, ожидая аплодисментов — шиш».

Шостакович, которого срочно вызвали в театр, с ужасом наблюдал, как дирижер с «шашлычным темпераментом» (выражение композитора) максимально увеличивает громкость звучания духовых инструментов, помещавшихся как раз под правительственной ложей. Ведь от такой звучности можно оглохнуть к концу спектакля!

Сталин не оглох. Перед финальным актом он просто покинул театр. А уже через день, 28 января, «Правда» публикует статью без подписи (это означало, что выражается позиция всей редколлегии газеты) под характерным названием «Сумбур вместо музыки». Опера Шостаковича подверглась в ней уничтожающей критике:

«Это музыка, умышленно сделанная „шиворот-навыворот“, — так, чтобы ничего не напоминало классическую оперную музыку, ничего не было общего с симфоническими звучаниями, с простой, общедоступной музыкальной речью. Это музыка, которая построена по тому же принципу отрицания оперы, по какому левацкое искусство вообще отрицает в театре простоту, реализм, понятность образа, естественное звучание слова. Это — перенесение в оперу, в музыку наиболее отрицательных черт „мейерхольдовщины“ в умноженном виде. Это левацкий сумбур вместо естественной, человеческой музыки. Способность хорошей музыки захватывать массы приносится в жертву мелкобуржуазным формалистическим потугам, претензиям создать оригинальность приемами дешевого оригинальничания. Это игра в заумные вещи, которая может кончиться очень плохо. ‹…› Композитор, видимо, не поставил перед собой задачи прислушаться к тому, чего ждет, чего ищет в музыке советская аудитория. Он словно нарочно зашифровал свою музыку, перепутал все звучания в ней так, чтобы дошла его музыка только до потерявших здоровый вкус эстетов-формалистов».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

«Дискуссия о колене» и её подоплёка

«Дискуссия о колене» и её подоплёка В середине 1950-х годов многолетние дружеские чувства Быстрова к Ефремову сменились холодом. Странная история, именуемая в дневниках Алексея Петровича «Дискуссией о колене»,[226] началась в 1955 году, когда Орлов прислал ему на рецензию

Часть 3 Дэнс коромыслом Переводчик versus Редактор – 2001 Виртуальная дискуссия в ходе редактирования перевода I тома романа Харуки Мураками «Дэнс, Дэнс, Дэнс»117 (главы 1—24)

Часть 3 Дэнс коромыслом Переводчик versus Редактор – 2001 Виртуальная дискуссия в ходе редактирования перевода I тома романа Харуки Мураками «Дэнс, Дэнс, Дэнс»117 (главы 1—24) Кому как – а мне еще ни разу в жизни не приходилось читать опубликованной кем-либо переписки между

ДИСКУССИЯ

ДИСКУССИЯ Часа через полтора я сижу у печки. Пахан подходит ко мне.– Ну и здоровый же бугай ваш брат. Чуть руку не сломал. И сейчас еще еле шевелится. Оставьте мне, товарищ Солоневич, бычка – страсть курить хочется.Я принимаю оливковую ветвь мира и достаю свой кисет. Урка

VI. Дискуссия в прессе в 1989–1990 годах

VI. Дискуссия в прессе в 1989–1990 годах Убийство Кирова. Некоторые подробности В. ЛордкипанидзеОрганы НКВД в Ленинграде с 1930 г. возглавлял известный чекист Ф. Д. Медведь. Первым заместителем у него был Карпов. В 1934 г. Карпова из Ленинграда отозвали, а на его место назначили

Дискуссия

Дискуссия Лучшее Правительство то, которое подчиняется только законам. Вольтер Обсуждение включенных в повестку Съезда вопросов отличалось весьма высокой активностью. Всего в ходе восьми заседаний выступило более 100 человек, только в первый день работы депутатами было

Дискуссия продолжается

Дискуссия продолжается Подкомитет военных представителей собирался 30 августа в 14 часов.Председательствующий — американский адмирал Вильсон — предложил проект параграфа, в котором говорилось, что каждое государство должно передавать в распоряжение совета по указанию

Дискуссия о Национальном комитете «Свободная Германия»

Дискуссия о Национальном комитете «Свободная Германия» В середине июля по нашим рядам прокатилась буря негодования, вызванная новой газетой на немецком языке, которая распространялась в лагере, — газетой «Фрейес Дейчланд». Там было написано черным по белому, что 12 и 13

ПРО: дискуссия в советском руководстве

ПРО: дискуссия в советском руководстве В начале 1966 года в советском руководстве оживленно обсуждался вопрос о противоракетной системе. К тому времени у нас были начаты работы по созданию первых таких систем вокруг Москвы и на западе страны в районе Таллинна. Считалось,

В Политбюро дискуссия: принимать ли Никсона? Киссинджер проигрывает пари

В Политбюро дискуссия: принимать ли Никсона? Киссинджер проигрывает пари Надо сказать, что в Москве, в Политбюро, в это время активно обсуждался вопрос: идти ли на встречу с Никсоном в условиях, когда он бомбит союзника СССР. Мнения разделились. Сомнения были

Дискуссия с нацистами

Дискуссия с нацистами Может быть, нацисты нашли для Германии правильный путь? Установить отношения с ними было легче. Бывший мой коллега из министерства иностранных дел работал теперь на Хедейманштрассе на штатной должности в руководстве берлинской организации

Дискуссия о Национальном комитете «Свободная Германия»

Дискуссия о Национальном комитете «Свободная Германия» В середине июля по нашим рядам прокатилась буря негодования, вызванная новой газетой на немецком языке, которая распространялась в лагере, — газетой «Фрейес Дейчланд». Там было написано черным по белому, что 12 и 13

Дискуссия и дисциплина

Дискуссия и дисциплина Каманин уже в вагоне открыл припасенную на всякий случай толстую тетрадь в черной клеенчатой обложке. Он никогда до этого не вел дневника: некогда было. Но теперь, понимая, что в его жизни начинается самое главное, решил коротко записывать наиболее

Дискуссия о «Тихом Доне» в редакции журнала «На подъеме» в 1930 году

Дискуссия о «Тихом Доне» в редакции журнала «На подъеме» в 1930 году От редакции Интерес к роману М. Шолохова «Тихий Дон», по вполне понятным причинам, особенно силен у нас на Северном Кавказе. Вполне естественно, что именно в Ростовской, на Дону АПП возникли горячие споры

4. Экономическая дискуссия и XIX съезд партии

4. Экономическая дискуссия и XIX съезд партии В два последних года перед смертью Сталин вдруг чуть ли не первостепенное внимание обратил на вопросы теории, в особенности вопросы, касающиеся экономики. Как свидетельствует бывший зять вождя Ю. Жданов, Д.И. Чесноков (ставший

Дискуссия о высшем образовании. «Белый бунт»

Дискуссия о высшем образовании. «Белый бунт» Плывите против течения и тогда вы увидите другую сторону этой жизни. Арсентий Трук Все началось, наверное, с институтской дискуссии о высшем образовании. До четвертого курса я общественную активность не проявлял. Учился на

21 декабря. Дискуссия в ЦДЛ «Классика и мы» (1977) Телегия

21 декабря. Дискуссия в ЦДЛ «Классика и мы» (1977) Телегия Русское почвенничество как антикультурный проектВ русской литературе семидесятых годов XX века сложилось направление, не имеющее аналогов в мире по антикультурной страстности, человеконенавистническому напору,