Эпилог

Эпилог

…Так сложилось, и возможно, промыслительно, что работа над последними страницами этой книги пришлась на последние дни уходящего 2011 года, и, может быть, именно поэтому или еще по каким-то более глубоким и мне неведомым мотивам, — взять хотя бы шторм, пронесшийся по северным странам Европы и захвативший наши края как раз в те самые дни, — ощущение драматизма истаивающего и уходящего в Вечность, но напоследок настойчиво о чем-то и толкущего в сердце бытия было очень сильным. И я дерзнула нарушить традиционный классический «протокол» эпилога…

…Монотонно била о рамы плохо закрытая балконная дверь, а за ней в окнах неистово, словно безумные дервиши раскачивались из стороны в сторону и мотали у моих окон свои худые гривы высокие березы, будто собирались они, мучимые болью, вымести своими волосами московские улицы.

Мокрый асфальт — никаких следов от щедрых снегопадов и белоснежных перин, которые еще давеча погружали Москву в благостную дрему. Теперь же все нервы города были оголены. И всё вместе, — и эта буря, и то далекое, но реально бывшее, что вспомнилось мне тут же при виде этих раскачивающихся словно от нестерпимой боли берез, — все сошлось в узел к последней точке этой книги, понудив меня еще раз пережить те мгновения прошлого, которые я всегда уклонялась вспоминать, с содроганием понимая, что только чудная великая сила милости Божией сохранила меня тогда, хотя сохранять меня было вовсе не за что…

Много позже открылась мне тайна святой Божественной Любви, которой должен подражать всякий человек, глядя на страждущего брата, слыша «воздыхания окованных» грехом, когда каждый день, отходя ко сну и крестя свой одр, словно божественный нектар в устах испытывала я каждое слово молитвы святого Иоанна Дамаскина: «Аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, и аще праведного спасеши, ничтоже велие, но на мне грешнем удиви милость Твою…».

…В такую же вот пронизывающе ветреную зимнюю ночь, подстать только великопостным мартовским холодам, когда стынут не тела, но шествующие за Господом на Голгофу души, и случилось мое тогдашнее внезапное и безрассудное бегство…

Был поздний ноябрь, а может, даже и ранний декабрь, холодный, сырой и бесснежный, ночь бездомности и безвременья, какое, казалось бы, только одна молодая сила может подъять и претерпеть, сколько бы это безвременье не преследовало ее бедную, дотянув все-таки до того долгожданного часа, когда придет этому безвременью конец и настанет для человека, наконец-таки, подлинная жизнь, которая в идеале у каждого Божьего призывника должна, рано или поздно, претвориться в ж и т и е, обретшее свой смысл, устремленное к Богу с такой силой, с какой несся на «источники водные» тот божественный елень, сжигаемый нестерпимой горечью безбожного бытия: «Имже образом желает елень на источники водныя, сице желает душа моя к Тебе, Боже» (Пс.41:2–3).

Евфимий Зигабен, знаменитый монах-толкователь Псалтири пояснял: желая выразить великое и чрезмерное желание свое к Богу, царе-пророк Давид употреблял для сего в пример оленя, потому что «олень, имея естественный жар, а особенно, когда возжигается весь извлекаемыми им из нор чрез вдыхание в себя и пожираемыми многими змиями, имеет посему великую жажду и сильное желание к воде».

Вот и Пушкин, брат наш во Христе, узнал ту жажду и тот сжигающий нутро огонь, и взрыдал о душе своей в конце жизни, воплотив священное слово Псалтири в свою чуть ли не последнюю тайную исповедь:

Напрасно я бегу к сионским высотам,

Грех алчный гонится за мною по пятам…

Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,

Голодный лев следит оленя бег пахучий

…Вижу и себя бегущей, мчащейся, летящей — по рельсам и шпалам и рядом с ними по горбылю ската, по пожухлой траве… Дороги нет, пути нет, и я не ведаю куда бегу, жегомая огнем и чувствуя его под ногами, а вслед себе — некую мистическую силу, гонящую меня, настигающую и угрожающую… Пробираясь по каким-то окраинам деревень в незнакомых местах в темноте я давно потеряла путь и потому, услышав издалека стук колес, я, летя напролом, обрела этот путь и теперь несусь по рельсам, спотыкаясь и проваливаясь в мокрую, рыхлую землю, чтобы только не сбиться и не потерять прицел. Долететь бы до станции… Быть может, там пошлет мне судьба последнюю электричку… А может, сшибет она меня раньше или сила лихая настигнет? И кто знает, куда бегу я: к дому или назад?

Откуда храбрость, откуда решимость вот так одной, под ночь сорваться с места, вырваться из чужих людей, из тепла и безопасности, чтобы вот так нестись наугад, будто за мной действительно пущена страшная погоня, через поля в ночи, в надежде добежать и спастись (от кого?!!) от пребывания там, где не дОлжно мне было больше быть, там, где так схватывало мое сердце ощущение чуждости, безлюбия, безместия, — а вместе — адского холода и адского пламени одновременно.

Уж лучше такая ночь и голые пространства, чем холод чужой — не той, не твоей жизни. А что она — не та, моя душа ведала изначально. Всегда, с самых первых взрослых шагов жизни — да с самого детства! — сердце знало, что хочет оно и ищет в этой жизни только одного: «тихого и безмолвного жития… во всяком благочестии и чистоте», но почему же не там оказалось? Почему сбилось с дороги? Почему поверило чужим басням?

Слышало, да не слушало, слышало, да не верило, принимая голос совести и правды Божией лишь за несбыточную мечту.

…Помню, когда, наконец, вышла я из вокзала в город в ту страшную ночь — вокруг было уже светло то ли от рассвета, то ли от чистейшего снега, покрывшего город за то время — за те годы, а я, кажется, годы бежала сломя голову, не зная куда, жегомая и палимая… В этой чистоте был такой покой, такой мир, такое счастье, такая отрада душе и ангелами тогда привиделись мне люди, которые еще на рассвете, спешили на скромные дела своей жизни, на невидимые миру свои труды: «Все стало чисто и ясно. Снег все вымыл и высветлил, хотя твои вчерашние заботы все еще при тебе. Но таким светлым и чистым утром можно все начать сначала. Кофе. Душ. Книги. Но что-то опять из цепи жизни утеряно, утрачено. Можно плюнуть и забыть, но что будешь делать, когда будет утрачено последнее звено?»

Тогда-то я и сделала, вернувшись домой, эту первую запись для будущей книги (о ее существовании во мне я тогда, правда, еще не знала) и теперь, как оказывается, главную и последнюю запись о том чистом снеге, и о том, откуда и куда я бежала …

Было это очень давно. В январе 1965 года.

* * *

«Огня приидох воврещи; на землю, и что хощу, аще уже возгореся (Лк.12:49)». Без этого ниспосланного на землю наших сердец Божественного огня не одолеть ни нам, немощным, ни даже богатырю Святогору тяги земной, не оторваться от тепла и уюта покойной или хотя бы просто привычной жизни, где ты несмотря ни на что, все же сам собой доволен, обольщенный по неопытности сладким мурлыканием демонов.

…Был такой простой крестьянский парень — Симеоном звали, он имел великую богатырскую силу в теле и характере, и жил в миру не без греха. Бросил девушку, им соблазненную, зашиб однажды в пьяной драке человека… Но призвал Бог душу эту ко спасению, провидя в парне том задатки великих духовных сил — будущего святого молитвенника за весь мир. А сильному человеку и брани под силу, но в конце-концов, решился тот парень идти на Святую гору Афон спасаться в монашеском подвиге, но чувствуя, как мир еще держит его, держит мертвой хваткой изнутри его самого, он написал записочку святому праведному отцу Иоанну Кронштадтскому, не застав его в Кронштадте: «Батюшка, хочу пойти в монахи; помолитесь, чтобы мир меня не задержал». И уже на следующий день почувствовал Симеон вокруг себя «адское пламя», которое «гудело» с тех пор не переставая повсюду, где бы он ни находился… А потом стал этот парень тем, каким его хотел видеть Бог: великим смиренным молитвенником, преподобным Силуаном Афонским — вчерашним крестьянским сыном великой Руси.

«Необходим и для нас этот огонь, для наших оледеневших сердец, чтобы разогревать, размягчать, переплавлять и очищать их всегда, чтобы просвещать и обновлять их», — записывал в своих дневниках святой Иоанн Кронштадтский.

Незаметно для невооруженного огненной верой глаза выходила Русь из церковной ограды, из-под Божиего крыла и опеки, не один год и не один век, самообольщенная и считающая себя имеющей, в то время как нищала духом, уже нагая, все более прикипающая земле и греху, ищущая утоления жажды своей во всем, кроме одного — устремленности к Богу; уходила на сторону далече как евангельский блудный сын, но, в отличие от него еще долго не умиравшая с голоду прадедовскими святыми благодатными наследствами, прадедовскими молитвами. И только огонь адский под ногами, возженный милостью Божией, очень долго полыхавший огонь страданий, бесчисленных смертей и испытаний мог заставить ее начать просыпаться и думать о возвращении…

Для кого-то это обращалось отчаянным бегством, для кого-то неуверенными шагами, но для всех путь к «тихому и безмолвному житию… во всяком благочестии и чистоте» открывался только как единственный: как вышли из церковной ограды, чтобы натерпеться горя на юру мира, так должны были мы и вернуться через ту же церковную ограду к самим себе, к своему подлинному Отечеству, дарованному нам Богом; Отечеству, которое без Христа жить не может, но только умирать.

По классической литературной традиции эпилог должен собирать, увязывать и подытоживать главное, дополняя недосказанное о судьбах героев и даже, возможно, чуть-чуть предсказывая о будущем, забегая вперед… Как вот, к примеру, не расцвел же лопух на могиле Базарова, а расцвели цветочки, засеянные любовью и молитвами его горячо верующих матери и отца, благодаря сокровенной мягкости и любви его собственного сердца, сохраненной и согретой остатками родительского тепла и добра, сердца, не предавшегося всецело врагу и сохранившего где-то в глубинах как святыню некую малую жемчужину или даже просто зерно, которое и расцвело на могиле Евгения Базарова, названного «благородным» (Евгений — значит «благородный») не без умысла автора.

Под подушкой Раскольникова в эпилоге лежало Евангелие и сказано там, что он уже стал замечать, какая пропасть разверста между ним и людьми, и как близка и мила людям бедная Соня, а главное, он начал сознавать, что еще великим подвигом придется искупать ему будущую жизнь и любовь Сони… А понять необходимость подвига — разве не есть свидетельство осознания великости своего греха и вины перед Творцом?

Именно в эпилоге Родион Романович видит то, чем же поражено (заражено) человечество: «каждый был убежден, что истина заключена в нем одном и никто не знал, что добро, а что зло; все погибало», и понимает сердцем, что имя этой болезни — неверие и полное добровольное рабство демону гордыни (что связано намертво), для которого нет разницы между добром и злом, лишь бы жил человек не по воле Бога, а по своей собственной, греховной. Греховной даже, казалось бы, в делании добра.

…В таком-то рабстве и жила уже огромная Россия времен Тургенева и Достоевского, времен моих прабабушек. В это рабство постепенно впадали новые и новые души и поколения, и дети праведников в том числе — их, как Базарова — мать уже не могли искупить молитвы праведных предков, беззащитные души калечились, ломались семьи, погибали молодые, великий разлом в бездну открывался и увеличивался на глазах по всему священному телу Руси…

В каком-то месте книги рассказывала я о том, как виделось мне всегда начало нашего восстановления из пепла — как некое тихое и неостановимое движение навстречу друг к другу, движения любви — дальних предков и нас, потомков, обретших все-таки после долгих и тяжких блужданий ту единственную тропу, и тот единственный путь, где только и могла бы произойти наша встреча и начаться срастание разрубленного врагами тела великого богатыря — России и всего нашего сродства и единства. И потому только в этой книге появлялись отрывки, свидетельствующие о двусторонности срастания: о его медленности и болезненности.

* * *

Но вот, наконец, у меня и сказалось почти все, что ждало своего часа быть узнанным многими. Все поминаемые мои близкие из помянника (а сколько там и в безразмерном сердце может жить и дальних, о коих не может забыть благодарность духовного сыновства, — о старцах и старицах, о великих исповедниках и хранителях святой веры нашей, преподобных наставниках благочестия, невинных и безымянных жертвах гонений за Христа!) были провожены до последнего земного предела — до врат Вечности.

Конечно, многое еще можно и нужно было бы добавить и о славных трудах Екатерины Александровны Домбровской, столько сделавшей для спасения и расчистки древнерусской живописи во всех почти без исключения древнейших храмах Руси и не только… О ее замечательных копиях шедевров монументальной храмовой живописи, которые она делала еще до войны. И промыслительно: увы, варварскими бомбежками были уничтожены вместе с этими неповторимыми фресками и сами храмы, и остались только хорошо, если редкие черно-белые снимки, рукотворные копии, да руины. Великолепным копиистом была Екатерина Александровна, чья жизнь — удивительная — еще достойна многих описаний и воспоминаний.

…Можно было бы сказать еще о написанных ею книгах, посвященных Николаю Егоровичу Жуковскому, о ее статьях и трудах по технике реставрации, и истории древнерусского орнамента, о ее крестьянских работах в деревне в годы Великой Отечественной войны, когда она, уже пожилая, вновь взялась за плуг и еще много потрудилась ради того, чтобы поддерживать близких…

Даю слово ее письмам. Я мало их цитировала, но никакой комментарий не скажет о ней больше, чем ее собственные простые и искренние строчки, написанные таким простым, крупным и разборчивым почерком…

20 ноября 1941 года. Орехово.

«Здоровье мое хорошо, совсем исправилось (приписка на полях; — здесь и ниже прим. мои — Е.Д.).

Дорогие мои любимые Кириллок и Лизанька (сын и невестка), как то вы живете? Получили от вас много телеграмм с предложением ехать в Пермь, и совсем собрались, но тогда поезда шли лишь до Коврова (та же Владимирская губерния), а дальше предстояло ехать от станции к станции… Мы сейчас все живем в Орехове, здесь еще Вера Шипова (урожденная Петрова) с двумя детьми. Деревня нас затянула. Хозяйство у Верочки крайне запущено, с июля ей не шлют зарплату (речь идет о хозяйстве музея) и потому работники ушли, так что я сейчас вспомнила прежние годы и исполняю роль конюха и рабочего довольно успешно. Если я уеду, Верочке совсем пропадать, а я думаю, что Орехово все же единственное место, где можно просуществовать без заработка. По-видимому, Мая все же будет работать в госпитале, а я буду жить в деревне до последней возможности, в случае крайней необходимости уеду на северовосток, где будет Мая, а затем проберемся к Вам, но я ни минуты не допускаю мысли жить в Перьми… Если не сможем вернуться домой, на что я однако твердо надеюсь, постараемся проехать в Тбилиси и искать там вторую родину.

Пока мы живем хорошо и если бы не тоска по родным и любимым и по дому, здесь было бы хорошо…»

10 января 1942 года.

«Дорогие мои любимые, родные!

Недавно я ездила на Копчике (старая рабочая лошадка) во Владимир повидать Маю. Она работает в госпитале в челюстном отделении. Больные ее полюбили и врачи ею довольны. Работы много с 7 утра до позднего вечера, кормят в госпитале. Маюся похудела и кудри ее отросли, но дух у нея бодр, только скучает по скульптуре и рисует наброски из окна госпиталя (на этих рисунках схвачено много эпизодов бомбежек — наброски эти заменили Майе Домбровской вступительные экзамены в Строгановское училище в 1945 году, — настолько достоверны и талантливы они были…). А я совсем стала деревенская, будто бы не было пятнадцати лет жизни в Москве. Если бы не тоска по Вас и не забота о будущем общем нашем, мне здесь было бы хорошо. Зима нонешний год на редкость великолепна. Я привыкла. Не мерзну и днем совсем не вхожу в дом. Работать я опять могу как раньше. Радостные известия с нашего фронта совсем нас окрылили и подбодрили, мы начали мечтать о весне, готовить семена и чистить плуг и борону. Я даже принялась за семейную хронику. Все зависит от хода войны. Мы ждем победного конца и я надеюсь, что скоро мы опять будем вместе».

29 мая 1942 года.

«Дорогой и любимый Кирилл, ты себе не представляешь, как я была счастлива, получив твое письмо… Я рада за вас, что Вы теперь с друзьями и в своей сфере, я думаю работа в студии для тебя будет очень интересна и полезна, ты сможешь на ней применить свои способности… Я давно хотела, чтобы ты работал в кино. Беспокоит меня отъезд Лизы за Генрихом. Легко сказать, ехать в такую даль, но зато если она счастливо вернулась, я ужасно рада, что Лизанька наконец нашла сына (юношу Генриха — сына от первого брака Лиза оставила перед войной в Польше, а в данным момент ехала за ним на передовые позиции). Будь ему хорошим другом. Пришлите мне Ваши карточки и карточку Генриха не забудьте. На днях я нарочно схожу (35 км.) во Владимир, чтобы вместе с Маей и Леной (врач, начальник отделения госпиталя, сестра Лизы) порадоваться на твое письмецо…

Я живу хорошо, здоровье мое укрепляется (бабушке было уже 56 лет), я теперь могу много работать и не устаю. Мы устроили грандиозный огород, если все вырастет, овощей будет в избытке, посадили картошки, посеяли яровой пшеницы (уже взошла) и даже посеяли лен и гречу. На прошлой неделе мы с Копчиком гастролировали в колхозе Калиньево (помогали колхозу на пахоте), могу гордиться, что по всем моим квалификациям получила признание первоклассного пахаря, вспахала полтора гектара в три дня, норму повысила в день на десять сотых. Постепенно стараюсь привести в порядок Верочкино хозяйство, вспомнила старину, сама чиню сбрую, столярничаю и слесарничаю. Если бы я не тосковала так по вас всех, мне было бы хорошо. Здесь такая великолепная весна. Маюся моя родная хотела приехать на пять дней в отпуск но что-то не едет. Я отправляюсь к ней поглядеть на нее, я теперь хожу во Владимир прямым путем через Жерехово на Юрьевское шоссе, так лишь 32 км. и очень красивая дорога…»

Конец декабря 1942 года. Из Орехова — в Новосибирск.

«С Новым Годом, дорогие мои Кирилл и Лизанька. Будем надеяться, что в 43 году опять все будем вместе. Мне так грустно, что я не могла послать Вам ничего существенного. Как-то Вы живете, родные? Теперь я только могу тосковать душой о Вас, а помочь не могу… Дорогие любимые, постоянно о Вас беспокоюсь, как Вы переносите холода, есть ли у Вас теплые шапки, валенки, рукавицы… Здесь у нас морозы 40–35 градусов по Цельсию. Хожу в куртке, которую вы мне подарили, и в шлеме. К морозу совсем привыкла. На дворе теплее чем в доме. Ночью вода мерзнет на столе. Сплю на лежанке. Но, оказывается, в деревне холод все же гораздо легче переносится, чем в городе. Я живу хорошо. Все бы хорошо, но что-то каждую ночь вижу тебя, сынок, во сне…».

10 февраля 1943 года. Владимир.

«Дорогие мои любимые! Каждый день такие великолепные известия с фронтов, опять жить хочется, чтобы увидать, как будет хорошо, когда эта ужасная война кончится. Скоро весна, дорогие. Я пока еще в деревне. В Москве в Академии без меня, кажется, ничего не двигается. А я как-то раздвоилась. И по своей работе скучаю: я ведь не дописала третью часть своей книги, и поправлять надо все, что война разрушила. Новгород и Киев, наверное, скоро будут наши. Все памятники потребуют реставрации… Лошадь мы еще не достали, но не теряем надежды (старый и верный Копчик пал). Семена у нас все готовы — их больше, чем в прошлом году. Я рада, что мой табак вам доставил удовольствие. Я достала семена турецкого и уже приготовила место, где его посадить, он будет великолепен, лучше покупного. В прошлом году я садила дыни. Они вышли плохо — очень маленькие, но были вкусны и необыкновенно душисты; теперь я знаю, как их сажать… Если бы я поработала еще лето, Орехово прокормило бы и музей и московских, но без меня все развалится. Верочка последнее время стала все болеть, у нея постоянные головные боли. Начала писать Жуковского к 1947 году (сто лет со дня рождения). Очень трудно…»

8 января 1946 года. Москва. Сыну Кириллу — в Берлин.

«…Здоровье мое сейчас Слава Богу хорошо. Дома все благополучно. Мая с утра до ночи работает. Детка (Екатерина младшая, которой уже почти год) наша радость, растет и становится очень бойкая. Она будет умная, добрая и ласковая. Я ее очень люблю. Она мне напоминает моего Килялю. Она твоя крестница. Меня сейчас разрывают на части. Наши реставрационные дела в положении полного неустройства. Умер П.И. Юкин и теперь осталось нас всего 3 реставратора, а работы масса. И к юбилею (Н.Е. Жуковского в 1947 году) надо готовиться, писать биографию… Родной, я получила письмо от твоего отца очень милое и трогательное. Я мечтаю о его переезде к нам. Посылаю тебе копию. Само письмо мне будет нужно в посольстве, если можно будет что-нибудь предпринять (Ничего не получилось). Целую тебя, родной. Будь здоров. Мама».

Поздняя осень 1946 года. Сыну Кириллу в Потсдам.

Я только что вернулась из летних путешествий. После Владимира (Реставрация фресок в Троице-Сергиевой Лавре) ездила работать в Керчь и в Киев. Керчь совершенно разрушена. Склеп Деметры был в совершенно невозможном виде, там жили немцы, и было раньше бомбоубежище, можешь себе представить, что сталось со стенами и сводом. Деметра уцелела, я сделала что могла, привела склеп в порядок. В Киеве работала без удовольствия. Там в управлении много хозяев, а толку никакого. Исписала «десть» бумаги на заключения и рада была уехать. Предполагалась экспедиция на Балканы, куда и меня включили, но видимо, в виду холодов не поедут. Хочу побыть дома и заняться Жуковским… Сегодня мороз, но показалось солнце. Мая ушла в институт. Она теперь на 4 курсе. Хорошо лепит и рисует. Наша радость — чудесная, толстенькая, розовая Катюшка — спит. Она твоя крестница, детка великолепная. Очень хорошенькая и умная, говорят, похожа на меня, моя радость. Не забывай. Мама».

19 апреля 1955 года Москва. В Орехово — сестре Вере.

«Дорогая Веринька, как ты там изворачиваешься, наверно сидишь без копейки и топишься сырыми ивовыми дровами, от которых кроме дыму и угара ничего не получишь. Начал ли у Вас таять снег, грачи давно прилетели, жаворонки тоже, дороги наверно почернели и осели. Нынешний год ждут большого паводка. Не самостоятельные наши ореховцы. Какие бы пруды могли сделать внизу и на Морозове. Ничего нет невозможного, было бы желание… Я все пишу Жуковского и совсем с ним замучилась, не знаю, чем кончится. Шура (брат) совсем отступился и не приходит, как его дела — не знаю, кажется поправились… Я бы на твоем месте постаралась бы вспахать полосу вдоль канавы от ясени до дороги, унавозить и посадить там картошку и овощи. Только надо загородить хотя бы лапником от кур. Все это конечно почти невыполнимо чужими руками… Я не лежу все время, хожу, но отеки не проходят. Видно так уже будет до конца».

Это письмо было написано за год до кончины Веры Александровны и за десять — до смерти бабушки. Уже осенью Екатерине Александровне пришлось забрать тяжело больную сестру к себе в Москву. Сама Екатерина Александровна уже в это время была очень больна. С этого времени она уже не выходила из дома, хотя и жили мы в Москве не высоко — в бельэтаже. Но и этого уже не позволяло измотанное ее, еле живое сердце. Только живая память поддерживала ее воспоминаниями об ореховских полях и жаворонках, которых она уже больше никогда не смогла ни увидеть, ни услышать, как не вижу их уже много лет и я, и вряд ли увижу.

Благодаря удивительной любви и уходу за бабушкой моей матери она прожила в таком состоянии целых десять лет. Скончалась в марте 1965 года.

Из некролога искусствоведа В. Филатова «Памяти Е.А. Домбровской»:

«Екатерина Александровна Домбровская начала свою работу в 1925 году. Особенно много сил и энергии она отдала сохранению и раскрытию памятников Новгорода и Пскова. Трудно отыскать хотя бы один памятник монументальной живописи новгородской и псковских школ, к которому не прикасались бы ее руки… Сразу же после изгнания фашистских войск она приняла горячее участие в спасении памятников живописи, пострадавших в Великой Отечественной войне. Работая в труднейших условиях разрушенного Новгорода с августа 1944 года по 1948 год, она спасает фрагменты росписей начала XII века в куполе Софийского Собора, в башне собора Юрьева монастыря, в руинах церкви Спаса Нередицы(1199 год), в церкви Благовещения в Аркажах, в руинах церкви Николы на Липне (1292 год), реставрирует росписи Феофана Грека в церкви Спаса на Ильине (1378 год), Рождества на Поле (конец XIV века), в церкви Георгия в Старой Ладоге, а также работает над продолжением раскрытия фресок в соборе Снетогорского монастыря во Пскове»

(Древне-русское искусство. М.1968).

* * *

Дед мой Иван Домбровский — Джон Д. Грэхем — перед кончиной в 1961 году все свое собрание ценнейших книг и картин и какое-то другое имущество завещал бабушке и сыну Кириллу. Но извещенный о том через Третьяковскую галерею сын от наследства отказался. Он работал в кинематографе, мечтал о заграничных командировках и боялся, что станет невыездным. Раза два ему выбраться в Европу все же удалось тогда, но не более.

Кирилл Иванович Домбровский, дядюшка мой и крестный, всю жизнь очень много и творчески трудился. Это в нем было наследственное — святое, а не просто честное отношение к своему делу. Он стал кинорежиссером документалистом, снял несколько хороших, очень профессиональных и качественных научно-популярных фильмов. Кроме того, он был научным консультантом серьезнейших производств по оптике. Вот и он, как и бабушка Вера, как и бабушка Катя, тоже принимался в конце жизни за написание семейных хроник, но не успел. Он трогательно почтительно и нежно любил мать и я приведу только один пример из его юности, достойный удивления в особенности в наше-то холодное и безлюбовное время. О том поведал мне всего-лишь один листок чудесной плотной бумаги, название которой мне точно не известно, с красивым рельефно оттиснутым лиловой краской вензелем «Д» в левом углу (вензель Домбровских), найденный, конечно же, все в том самом незабвенном несгораемом шкафу.

1929 год. Москва, 7 декабря. Бабушкины именины, Катеринин день… И вот в этот, всегда традиционно праздничный в нашей семье день, мою 43-летнюю бабушку поздравляет ее сын Кирилл. Ему 16 лет. Он воспитан в старинном русском духе с небольшим английским акцентом, несмотря на то, что рос он первые 10–12 лет (самых страшных лет революции и гражданской войны) в деревне.

Вот здесь, в Орехове, без дров, без керосина, без спичек, без бумаги, без денег, растила моя бабушка своего сыночка и дочь. И умудрилась дать им и образование и воспитание. Только в 1924 году, когда Кириллу было 11 лет, они уехали в Москву и мальчик поступил в школу. И вот теперь в 1929 году Кирилл дарит матери чашку тончайшего китайского фарфора (где-то значит, тогда еще можно было таковую приобрести), хорошо зная давнее пристрастие Екатерины Александровны к хорошему тонко-светящемуся фарфору и чаю. Хотя о каких пристрастиях в ее реальной жизни можно было говорить?! Это были давно уже не пристрастия, а лишь беглые воспоминания о пристрастиях.

А еще Кирилл на этом чудном листке какой-то особенной бумаги сочинил и очень красиво изобразил свой поздравительный стих:

Тебе,

Привыкшей к Лондонской этичности,

Любящей выпить чашку чая,

Дарю изящную безделку из Китая,

Полну нелепой экзотичности.

Пусть глядя на нее, Ты будешь думать

О маленьком сынишке

Бумми.

Какие родословные разыскания могут восстановить и оживить этот день 1929 года, мою бабушку, только что вернувшуюся из заграничной командировки (она сопровождала первую выставку русских икон заграницей), сына ее Кирилла, в шестнадцать лет среди нэповской Москвы хранящего каким-то образом познанные рыцарские понятия, трогательные чувства сыновней любви к отцу и матери, а уж о ее неизбывном и горячем материнстве, о ее трепетной, заботливой любви к «сынишке» Бумми, к дочке, а потом и ко всем, кто прибивался к ней, и говорить не нужно — об этом она сама свидетельствует в своих письмах.

Упокоились мои бабушка, мама, дядя, его вторая жена, и мой безвременно скончавшийся от болезни в 28 лет старший сын Егор (Георгий) у стен Донского монастыря (в эту-то могилу и посыпала я в 1994 году освященный песочек из захоронения преподобного Кирилла Белозерского), совсем неподалеку от Николая Егоровича и его детей — Леночки и Сережи, которые нашли свое упокоение за алтарем Большого Собора Донского монастыря.

* * *

«Кая житейская сладость пребывает печали непричастна; кая ли слава стоит на земли непреложна; вся сени немощнейша, вся соний прелестнейша: единем мгновением, и сия вся смерть приемлет. Но во свете, Христе, лица Твоего и в наслаждении Твоея красоты, егоже избрал еси, упокой, яко Человеколюбец», — поет святая Церковь на отпеваний усопшего, не возбраняя и нам проливать слезы любви о дорогих нам душах, о предстоящем расставании с ними и, быть может, очень долгом ожидании встречи. О том и сам умирающий молится, когда читают ему Канон на исход души: «По плоти сродницы мои, и иже по духу братие, и обычнии знаемии плачите, воздохните, сетуйте: се бо от вас ныне разлучаюся».

Но кто не забывал об усопших, кто молился всем сердцем о них, кто находил в себе силы понести не только славные воспоминания, но и трагические страницы судеб отошедших ко Господу людей, кто не закрывал глаза на их ошибки, на что-то горькое, но оплакивал их, братьев своих по земной крестоносной жизни, кто решался, быть может, даже взять на себя часть того непомерного груза, с которым ушла родная душа в мир иной, — а молитва истинная — всегда оттягивает на себя часть ноши того, о ком мы искренне и всем сердцем молимся, кто в сострадании и сочувствии соединялся с усопшими душевно так близко, словно они — живые — были совсем рядом, кто чувствовал, как сердце сердцу весть подает, кто присовокуплял к их, услышанным нами скорбным воздыханиям и свои молитвенные прошения и свою горючую слезу, кто чувствовал их небесное заступничество и молитву и участие в наших жизнях, — тот не усомнится: «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20:38).

И вот теперь, когда я окончательно проводила своих, попросился на свет эпилог эпилога, потому что в последний момент припомнилось мне, как стояли мы с дядюшкой Кириллом Ивановичем осенью 1996 года у наших родных могил и как вдруг с высоченного старого клена, который обвил наше место своими корнями, упала ему на голову большая сухая ветка. Удара сильного не было, но мы все замерли, и он, и все мы поняли, о чем она сообщала…

Кирилл Иванович отошел ко Господу весной 1997 года в день космонавтики, о которой и снимал все свои основные фильмы. Потом я приходила туда уже одна или с детьми — сыном и дочкой, с невестками и внуками… И каждый раз поминала добрым словом дядю и крестного своего, посадившего в 1965 году, когда скончалась бабушка, на ее могиле жасминовый куст — который взял он отростком из Орехова, когда пришлось ему ее хоронить. А отросток был не простой — он был дитем от куста и прямым потомком тех кустов, что сажал в 50-ые годы XIX века мой прапрадед — Егор Иванович Жуковский, любитель цветов и знаток роз всех сортов, но преданный ценитель единой лесной медуники.

Жасмин тот и доныне цветет у наших могил. А на землице растут лилии, которые сажал еще Николай Егорович в Ореховском парке. Они там, уж не знаю, живы ли, а на нашем последнем клочке сухой московской земли вот уже 47 лет живут и не выводятся, хотя каждый год я вижу, что их выкапывают соседи, но лилии Жуковского растут и растут себе уже на многих других могилах Донского кладбища.

Мне не жалко. Лишь бы в сердце моем они не засохли. Потому что я верю: что ничто не умрет, как не умерло вместе с Николаем Егоровичем (увы, не рассказала я о его последних днях…) и бабушкой наше Орехово. Как не умрет любовь к нему и память вместе со мной. Как не умирают наши мысли и даже отдельные слова: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда"(Мф. 12:36).

А об Орехове я часто вопрошаю себя, как Достоевский у гроба первой жены: «Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?», — увижу ли Орехово? Может ли оно быть и там? Будет ли? Или будет что-то настолько прекрасное и преображенное, что душа моя забудет все, о чем проливала столько слез на бренной земле, что было ей бесконечно мило и дорого в этой жизни… Неужели и там я не увижу Орехова? Да что — Орехово, а близкие? А сын?

Их увижу — это я точно знаю. Когда-то в юности один раз в жизни довелось мне оказаться под общим наркозом. А он на меня не действовал почему-то: мозг упрямо работал и работал, и я слышала, как они переговаривались: «Ну, поддай ей побольше…». И с третьего раза я забылась. А, может, и немного умерла. Потому что как пишут знатоки этого вопроса (а я о том никому никогда не рассказывала), понеслась моя душа по черному туннелю со страшной скоростью к светящемуся концу, и я влетела туда и узрела там море света и тут же ко мне стали сретаться — не слетаться! — ликующие души: прозрачные в светящихся контурах каких-то неземных одеяний вроде тел, — такие радостные, такие любовные, такие родные! Как много их было, и я всех, оказывается, знала: даже тех, о ком успела только подумать, что, надо же — они умерли более ста лет назад! А они меня знали и ждали, и вот так встречали… Радость их было не описать. Были там и живущие тогда еще на земле, но я и этому нисколько не удивлялась, — так должно было быть, времени-то, возможно, уже у них там не было, и уже отирал Господь всякую слезу, как предвосхищено нам в Откровении святого Иоанна Богослова о тех, кто «Не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их» (Отк.7:16–17).

Там была и бабушка моя, и Машура и возможно, тогда еще живая на земле мама… Но тут душа моя понеслась обратно, чтобы получить свои отрезвляющие пощечины по щекам, но пока неслась она, я ликовала: смерти нет! Мне открыли самую великую тайну и я теперь точно знаю, что смерти нет.

Прошло очень много лет, и я ничего не забыла. И ухожу с кладбища всегда в мирном и светлом духе. И радуюсь, и жду спокойно, — дел-то еще немало. Но смерти — нет. Это точно. Другое дело, какая участь в бессмертии ждет каждого из нас, что пожнем мы там и каким увидим посеянное нами здесь, но это уже другой вопрос — вопрос жизни.

Все помещенные в Эпилоге письма публикуются впервые.

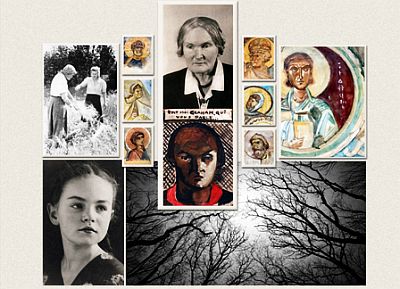

На коллаже Екатерины Кожуховой слева — направо в верхнем ряду:

Екатерина Александровна Домбровская с дочерью Марией Ивановной Домбровской в Орехове на жатве 1947 года. В центре — одна из последних фотографий Е.А. Домбровской. Под ней ее портрет маслом 1929 года работы мужа — Джона Д. Грэхема — хранится в архиве автора. По сторонам уникальные копии Новгородских фресок работы Е.А. Домбровской — хранятся в архиве автора.

В левом нижнем углу — фотография внучки Е.А. Домбровской 1955 года.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

ЭПИЛОГ

ЭПИЛОГ В декабре 1987 года Михаил Горбачев, энергичный и талантливый генеральный секретарь советской Коммунистической партии, приехал в Вашингтон на свою третью встречу на высшем уровне с президентом Рональдом Рейганом для подписания договора о ядерных силах средней

ЭПИЛОГ

ЭПИЛОГ День 11 сентября 2001 г. оказался тем днем, который, как сказал президент Франклин Д. Рузвельт, «будет жить в бесславии».Я смотрел из окна своего кабинета на 56-м этаже здания «Дженерал электрик» в Рокфеллеровском центре в то утро и видел, как два столба дыма поднимаются

Эпилог

Эпилог Шумиха началась заблаговременно. Был июнь, целых пять месяцев до релиза, но очертания «Волка с Уолл-стрит» уже можно было различить.В начале фильма мы видим Лео в роли Джордана Белфорта, который признается: «Когда мне было двадцать шесть лет, я заработал сорок

Эпилог

Эпилог Время тонет в тумане прошлого.Дух золотого тельца, выпущенный «демократами», как джинн из бутылки, за короткий срок обезумел и разложил сознание многих, растворив и уничтожив все культурные, а также иные жизненные приоритеты и ценности.Под шумок всеобщей эйфории

Эпилог

Эпилог Что стало с Хулио Кортасаром потом? Какой след оставил он после себя? Получило ли его творчество признание в Аргентине? Если судить о творческом наследии писателя по количеству полученных им престижных премий, то при жизни у Кортасара их почти не было. А те, которые

Эпилог

Эпилог Если быть краткой, то настоящий период своей жизни я могу описать как «все наконец-то встало на свои места». Я привыкла к своей новой жизни, хотя время от времени у меня возникает ощущение, что я была пассажиром потерпевшего крушение «Титаника». Я справляюсь с

Эпилог

Эпилог Попробуем по крайней мере извлечь урок из прошедшего. Величайший и наиболее трагический из человеческих экспериментов почти доведен до конца. Общество «научного социализма», задуманное служить вечным человеческим стремлениям к общности и к равенству интересов,

ЭПИЛОГ

ЭПИЛОГ В течение менее чем двух недель после гибели Льва Рохлина в стране произошел ряд примечательных событий.Событие первое.В день убийства генерала совершено покушение на адвоката Юрия Маркина...Событие второе.Президент наградил всех руководителей силовых

Эпилог

Эпилог В церковь я ходил всегда. Стоял у входа и смотрел на священников, на иконы… У меня никогда не возникало желания выставить вперед ладошку для милостыни. (Всегда провожаю взглядом бомжей: почему они так живут?) Но что-то тянуло в церковь меня, необразованного, темного,

Эпилог

Эпилог Из Итапуа Артигаса перевезли в столицу Парагвая Асунсьон и, по приказу Франсии, поместили в монастыре Мерсед. Диктатор только что раскрыл заговор, организованный Негросом и другими известными деятелями, которые были связаны с Артигасом дружескими отношениями.

Эпилог

Эпилог 22 марта 1997 года в газете «Вечерняя Москва» появилась большая статья, озаглавленная: «Жорж. Одинокий рыцарь примадонны» и подзаголовок: «Пенсионер Епифанов живет наедине с портретом своей мечты». Это был рассказ о нем и о ней. Я решил, что лучше, чем Епифанов,

Эпилог

Эпилог Последние годы Басов прежде всего был отцом. Возможно, он хотел доказать, что сможет прожить один и воспитать детей без посторонней помощи. А может быть, он устал пытаться быть счастливым и хотел просто жить – работать в кино, растить детей. Во всяком случае, он все

Эпилог

Эпилог Прошли года… Давно отзвучали пушки и замолкли самолетные стаи. Давно навеки успокоились и отмучились миллионы погибших. Страна лихорадочно залечивала свои страшные раны. Подрастало новое поколение, дряхлело и уходило с жизненной арены старое. Наступили опять

Эпилог

Эпилог В начале повествования я уже говорил о моем, воспитавшем меня отце, так искренне гордившемся своим древним казахским родом, своею Сарыаркой. Он учил меня, казахского парня, сыновней любви к нашим безбрежным казахским просторам, зимой укрывавшимся девственно белым

Эпилог

Эпилог I …Что вы мне оставляете на долгие дни мои в Сант Агате? Жить наедине с плодом своего труда было моим великим счастьем; но теперь оно уже больше не мое, это творение…Верди – либреттисту Бойто в день после премьеры «Отелло»Поездка маэстро Джузеппе Верди в Венецию

Эпилог

Эпилог В послесловии к рукописи «О самом главном», датированном 9 апреля 1971 года, я, напомню, писал: «Что представляет собой эта моя работа? Пробьется ли она в мир живых и я вместе с нею?». Сейчас уже можно ответить на этот вопрос: по форме вроде бы удалось — печатался,