Глава пятая

Глава пятая

«Довольно, однако! Много еще осталось подобных же инсинуаций у г. Михайловского, но я не знаю работы более утомителыюй, более неблагодарной, более черной, чем возня в этой грязи, собирание разбросанных там и сям намеков, сопоставление их, поиски хоть одного какого-нибудь серьезного возражения».

Он отложил перо, прихлебпул остывшего чаю, прошелся, поскрипывали половицы. Занималось утро, слышно было, как со двора доносится запах свежих булок. Лампа начинала коптить, вот-вот кончится керосин, спать сегодня и не ложился. Вот и все… Работа закончена. Только не хватает последней, заключительной, ударной фразы, которая припечатала бы, пригвоздила…

Пробежал снова глазами последний листок: «Довольно, однако! Много еще осталось… инсинуаций… поиски… возражения…» Вернулся к началу абзаца. Походил еще по комнате. Черт, половицы скрипят. И хорошо бы самоварчик, но хозяева спят… Итак, недостает заключительной фразы, а без нее работа какая-то незавершенная. Он вспомнил римских ораторов — те умели закруглять речи! Строить их как бы концентрически, то и дело возвращаясь к основному тезису, повторяя, чтобы усилить его… Постой-постой… Возвращаясь, чтобы усилить… «Довольно, однако!.. возня в этой грязи…» Ну, сколько можно перечитывать этот абзац, хватит, остановись, и так главное сказано, хватит перечитывать, довольно… «Поиски хоть одного… возражения…»

Он счастливо засмеялся и, не присаживаясь, дописал единственное слово: «Довольно!» Подумал и прибавил в правом уголке: «Апрель 1894».

Лег на застеленную кровать поверх одеяла, сбросив туфли, сцепил пальцы под затылком, смотрел на стопки журналов и книг, с трудом выпрошенных из читальни домой. Проклятое безденежье, окаянная необходимость экономить каждый грош… Как славно, как надо иметь собственную библиотеку, пускай маленькую, но составленную из самых-самых, из твоих книг, во всякий момент отворить дверцу шкапа, вынуть любимый том, забраться в кресло или же прилечь, накрыться пледом, листать наугад. Или погрузиться в исследование, делать карандашные пометки, подчеркивания, всовывать закладки… Превесьма нужно человеку иметь в доме книги… А тут изволь штудировать в читальне или выцыганивать навынос, да и то под залог, а деньги на залог не всегда есть…

Со двора нестерпимо пахло сайками, он хотел есть и очень хотел чаю. Надо встать и пойти в кухмистерскую знаменитой филантропички фон Дервиз, где студентов и рабочих кормят дешево и отменно, где чисто и приветливо, где за тот же пятачок помимо кофе с ванильными сухариками или марципановой булочкой можно спросить для прочтения выпуск газеты… Он сменил рубашку, последнюю, свежего белья не оставалось, опять стирка, новый расход, а деньги рассчитаны до копейки. Волкенштейн, кажется, махнул на помощника рукой, заработков нет и не предвидится. Гм…

Ах, если бы оттиснуть только что завершенную брошюренцию о народниках в типографии… Естественно, гонорария не предвидится, но о том ли речь… Он усмехнулся. Ишь, чего захотел, господин Ульянов, так тебе и сбежались издатели со всех ног… А было бы славно! Тогда не ограниченный круг лиц, а читатели мыслящей России познакомились бы с твоим трудом, и не в популярности личной дело, а в необходимости пропаганды идей. Можно было бы организовать открытые диспуты. И наконец, что лукавить перед собою: кому не приятно увидеть собственное творенье напечатанным? Том более что, но сути, это первая его работа, предназначенная дтя распространения. Предыдущие были рефератами, прочитанными в узкой аудитории, в Самаре и здесь, на дискуссии с Германом Красиным. Правда, самарский реферат «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни» имел наивность предложить московскому либеральному журналу «Русская Мысль», но статья была признана «неподходящей к направлению» редакции… Не беда, однако. Собранный там фактологический материал он еще использует: явственно брезжит основательный том о развитии капитализма в России, книгу напишет всенепременно…

Полистал рукопись. Бумагу приобрел отличную, плотную, голубоватого слегка оттенка, на такой приятно писать. Перебеливал по ходу работы, лист за листом. Сочинялось легко — с веселой злостью, выражений для оценок противника не выбирал, писал подчас с тою скоростью, с какой рука поспевала выводить…

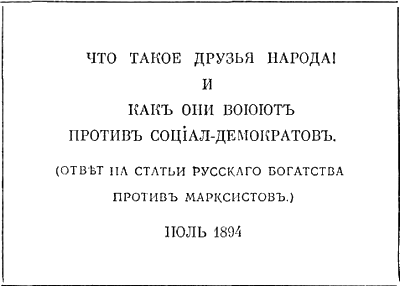

Остановился на заглавии. Длинновато, не беда, пускай бы и длинновато, зато сразу как тезис, выражает суть. Но выглядит несколько академически, бесстрастно, недостает полемической задорности: «Кто такие „друзья народа“»… Это словно бы для учебного пособия, для словаря энциклопедического. Бесстрастно, да, именно так, бесстрастно. Что придумать, чтобы, не меняя смысла, придать иной оттенок?

И его, по выражению Маняши, полоснуло. То бишь осепило. Вместо кто надо что! Вот как: «Что такое „друзья народа“…» Чувствуете, господа? Как это Радченко подшучивает? Ага: «Шо воно такэ?» Вот-вот, именно, господа: шо воно такэ? Гм-га, недурственно, право, а?

В прихожей он преучтиво раскланялся с meine liebe Frau Scharlotta и даже приложился к ручке, она пахла квашеной капустой. Дорогая фрау весьма удивилась, но тоже с учтивостью коснулась материнскими губами высокого чела постояльца.

С Гороховой свернул на Фонтанку. Весна выпала ранняя, по реке уже волочились барки, выгребали на лодках охотники до преждевременных, экстравагантных прогулок. Дуло свежо, и ярко сияли куиол Исаакия, шпиль крепости, Адмиралтейская игла. Было хорошо, весело, молодо, счастливо.

И в этом ощущении веселья, счастья, молодости он завернул в кондитерскую. Не скупясь, — а чего скаредничать, когда в кошельке три с полтиною? — спросил пирожных, коробку перевязали шелковой лентою и еще шпагатом, продели в шпагат палочку для удобства, так делали только в петербургских магазинах. Коленкоровую папку с рукописью прижимал плотно локтем, не положил на прилавок, чтобы не оставить ненароком. В кондитерской уж вовсе хотелось есть, но теперь недалеко до Старо-Невского, а там премилейшая Елизавета Васильевна, разумеется, угостит чем-то своим, особенным, она любит выпекать с утра, потчевать Наденьку… Надюша, Наденька, Надежда Константиновна… Познакомились у Классона в масленицу, на марксистских блинах, а после вечеринки вдвоем катались с горок, покупали дешевые сладости… Сейчас его тянет именно к ней, к Наденьке, вслух еще так не называл…

Попьют чайку вместе с Елизаветою Васильевной, а после удалятся с Наденькой в ее комнатку, ослепительно белую по-девически, приладится он в отцовском кресле и будет глядеть, как она читает, морща курносый забавный носишко, улыбаясь припухлыми губами, он будет стараться угадать, над чем она хмурится, чему радуется, и, хотя ему предложат газету или журнал, но проглянет ни строки, покуда Надя не завершит рукопись, пока не поговорят о первой его настоящей книге.

Подумалось о Михайловском, главном герое брошюры. Виделись в Самаре два года назад. Творился переполох, когда известили, что в приволжские дебри пожалует властитель дум, знаменитый мыслитель, как его титуловали печатно и устно, кумир либеральной молодежи, пожалует к братьям Водовозовым, тоже публицистам и либералам, однако вовсе не впушительным. По всей Самаре прогрессисты и радикалы возликовали: вот всыплет горячих задравшим хвост здешним марксятам из кружка Скляренко, Алексея Павловича, и первый кнут Владимиру Ульянову, слишком тот молодой да ранний, уж ему-то несдобровать…

…У Николаевского вокзала — корзины ландышей, пучок — пятачок, он всегда стеснялся покупать, нести в руках, дарить цветы, водилась за ним такая странность, но пересилил себя, взял два изрядных букетика, ландыши были несмятые, свежие, пахли весной…

…Диспут начал, понятно, мэтр, Николай Константинович Михайловский, ему загодя смотрели в рот, жаждали откровений, он и в самом деле речь произнес превосходную. Казалось, Ульянову предрешен позорнейший провал. Говорили после, что Владимир был бледен и выглядел похудевшим и постарелым за считанные минуты…

Однако повел себя, по суждению общему, хотя и ядовито, но весьма тонко. Водовозовы благодарили за корректность. Сам же Михайловский отозвался так: бесспорно, весьма способный молодой человек, сильный оппонент, ясность мысли, вооруженность фактами, цифрами, сила логики выдвигают его как очень опасного для народничества противника, простота же изложения, чеканная отчетливость формулировок свидетельствуют о том, что из господина Ульянова может выработаться очень крупный пропагандист и писатель, в общем, личность незаурядная, и нам, народникам, надо полагать, придется еще не раз с ним встретиться… Владимиру, понятно, такой отзыв польстил. А встретиться… Да, придется, и весьма скоро, в моей брошюре, достопочтеннейший Николай Константинович…

Ульянов легко засмеялся, спрятал цветы за спину и вошел во двор на углу Невского и Гончарной, в дом, куда он после марта, после блинов у Классона, частенько заглядывал.

Конечно, ему обрадовались, и было чаепитие с пирогами, Владимир Ильич шутил, рассказывал — в лицах — уличные сценки, а сам то и дело поглядывал в сторону посудной горки, где на выступе нижнего шкапчика приютилась заветная коленкоровая папка. Надежда Константиновна приметила эти беглые взгляды, первой поблагодарила маму, предложила гостю пройти к себе. И там, в ее комнатке, где стол загромождался кипами ученических тетрадей, Ульянов сделался иным, не тем, каким был еще минуты назад, за чаем: веселье светилось еще в его живых глазах, и лицо не потеряло недавней оживленности, однако и веселость, и взбудораженность сделались теперь иными, не беспечными, а порожденными, догадалась Крупская, неизвестными ей, но несомненно важными причинами. Знакомство их длилось еще малый срок и не привело к сердечной близости, но женским умом и женским чутьем Надежда Константиновна поняла, женским взором приметила, что необычный этот человек невероятно эмоционален, веселая шутливость сочетается в нем с постоянной внутренней сосредоточенностью, смена настроений всегда обоснованна, и лишь внезапная бледность выдает его волнение.

Он развязал тесемки, достал нетолстую пачку бумаги, протянул, сказал как бы виновато: «Почерк у меня, знаете, отнюдь не каллиграфический, надо бы почитать вам вслух, но это сильно замедлит, однако я старался писать разборчиво…» Поскромничал, подумала она, для начала полистав. Почерк был четкий, особенно там, где имена, выписки, названия, иностранные слова, ни единой помарки, хоть сейчас в типографию… Как бы угадав ее мысли, он сказал, не скрывая огорчения: «О печатании, увы, речи быть не может, никакая цензура не дозволит… Но есть надежда раздобыть гектограф… А пока вам придется разбирать мои каракули, если к тому есть охота».

Усадив его в кресло, Надежда Константиновна дала старый, еще от покойного отца, журнал, устроилась яа столом. Перелистывая печатные страницы, Ульянов поглядывал на нее. Близоруко принагнулась к рукописи, делала какие-то пометки на чистом листе, оп ревниво стал следить — текст помнил почти наизусть. Время тянулось невыносимо — шутка сказать, сидеть перед первым читателем! Он вообще с детства не любил, когда в ею присутствии читали что-то им написанное, будь то даже гимназическое сочинение… Но ведь принес по доброй воле, просил ознакомиться, ничего не оставалось, как исподволь наблюдать и делать вид, будто сам увлечен старым номером «Книжек „Недели“.

Наконец она перевернула последний лист, прошлась по комнате легкой, летучей походкой, он следил молча, явно сдерживая себя. Сдерживалась и Надя, искала нужные слова, особые, и не могла найти. То, что сказала, представилось ей самой слишком блеклым и, пожалуй, по-учительски гладким, отчасти нравоучительным, что ли: „Меня просто захватила ваша книга, Владимир Ильич, впервые здесь с такою необыкновенной ясностью поставлена цель борьбы, не сомневаюсь, что работу вашу будут читать широко. И влияние она окажет сильное, особепно па молодых“. Сказав, она испугалась: не слишком ли банально и нравоучительно?

„Да-да, — с живостью подхватил он, бледнея, — спасибо, что поняли главное: поставить цель. Именно это для меня было архиважным. И, разумеется, не для господина Михайловского и его присных сочинена работа, но прежде всего для тех, кто вступает в движение наше… Однако перед вами лишь первая часть, или, если угодно, первая глава, за нею последуют еще две, и, сосредоточив здесь огонь на Михайловском, в дальнейшем постараюсь раздать всем сестрам по серьгам…“

Таким Надежда Константиновна его видела впервые и таким запомнила: возбужденным, то бледнеющим от волнения, то улыбающимся застенчиво, и отчасти по-мальчишески горделивым, и в то же время уверенным, сильным, победительным. Он был очень хорош, этот волжанин, скуластое лицо его было прекрасным, Наденька залюбовалась. На громкий разговор и смех постучалась Елизавета Васильевна, и он взял Наденькину маму за руки, прогалопировал с нею в тесной комнатушке.

1

В смятении духа, замкнувшись, взвалив на себя тяжесть провала, Шелгунов сделал, как выразился Михаил Сильвин, резкое телодвижение, а именно взял в Балтийском заводе расчет и надумал поступать в Обуховский.

Как бы ни был он собою же придуманными подозрениями обижен, как бы ни замыкался в себе, сколь бы не страдал от гнетущего одиночества, полностью из дела выйти не хотел, а точнее, и не мог.

В неприкаянности, в тоске и смуте навестил своих, давно там не показывался. Правду говоря, к родным и не тянуло, каждый сам по себе.

Как на грех застал у своих Тимоху. Тот был, как всегда после забот служебных, под мухой, наел ряшку на фараоновых небезгрешных доходах. Красовался в полной форме, угощались с батей водочкой и серым, из лавки, студнем. Уговаривали и Василия, отказался наотрез. Тимоха попер на рожон: „Брезгаешь, тилигент, знаем вас, бунтовщиков, сицилистов, себе на уме, а ты, слыхать, у них чуть не в закоперщиках…“ — „Социалистом быть не зазорно, — обрезал Василий, — а вот фараоном…“ — „А тебе какое дело!“ — вызверился тот. Весело потолковали… Отец, сильно поднабравшись, в родственную беседу не встревал, сестры жались по углам, братьев где-то черти носили.

„Нету, нету семьи у меня, — тоскливо думал Василий, возвращаясь в квартиру, на Канареечную, взял извозчика, начались белые ночи, погода стояла дивная, светло, хоть газеты читай. — Жениться пора, засиделся в женихах, да ведь нету на примете никого, и откуда быть, если только и знаю, что с места на место перехожу, на восьмом уже примериваюсь, ежели солдатчину тоже засчитать. А может, у революционера и нету права жениться, заводить детей, обрекать их на страдания…“

На Васином острове зазывно, приманчиво светились Двери и окна кабаков, тянуло запахом сытной еды и сивухи. Зайти, что ли, назюзюкаться… Удержал себя. Хозяева квартиры спали, влез к себе через окошко, с огорода. Зажег семилинейную лампу, прикрутил фитиль так, что еле теплился огонек, свернул самокрутку из жуковского табачку — баловался иногда. Лег, раздевшись до белья. Тоскливое одиночество им владело такое, что и впрямь хоть с моста…

„Хорошо, — думал он, — занимаемся в кружках. Учим и Маркса, и сподвижников его, просвещаемся… Но эти знания зачем, ради чего? Одолел я формулу, казалась невероятно сложной, а понял ее: Д — Т — Д — Т… Ну, а какая дальняя цель? Хорошо, пускай мы теперь усвоили разницу между народниками и марксистами. Но для чего?“

Лежал, курил, думал, и как ни диковинно, а в голову пришло впервые: ведь они борются за власть! Это что же получается, Васька, тоже станешь у вершин? Смех! Министром, что ли, заделаешься или губернатором? Да, господи, калачом пе заманят, сам откажусь. А вот Ванеев? Старков? Герман Красин? Миша Сильвин? Отличные люди, образованные, честные, а все-таки для министров, пожалуй, слабоваты. Но если они тоже не потянут — для чего тогда все наши занятия, кружки, лекции, пропаганда? Впрочем, они про власть пока и не говорят впрямую, пока только народников осуждают, споры с ними ведут, а к чему эти споры — все-таки разобраться трудно…

На следующий день — было воскресенье — поехал к Сильвину. Тот жил на Садовой, 49, вместе с Анатолием Ванеевым. Среди всех кружковцев самый молодой, Миша Сильвин казался Шелгунову проще остальных, понятней. Ему-то Василий повторил то, что рассказывал недавно Старкову, поглядывал неуверенно: а что, если Миша тоже станет посмеиваться, говорить, мол, тогда сигай с моста на государевых глазах?

Но Михаил шутить не стал и не говорил всякие житейские проповеди, он выглядел серьезным, усталым, отвечать не спешил, что-то прикидывал, думал. Лотом вынул книгу, ее Василий видел и прежде, помнится, поназывал Ульянов. Знакомая обложка. Николай— —он „Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства“. Михаил сказал, что хочет сделать кое-какие выписки, а потом книгу Василию даст, пока же познакомит с ее содержанием.

„Даниельсон, придумавший себе такой чудноватый псевдоним, — говорил Миша, — между прочим, перевел „Капитал“ и считает себя марксистом. А на самом деле в своей книге утверждает, что развитие капитализма подрывает само существование России, русского народа, что в нашей стране либо вовсе нет внутреннего рынка для сбыта товаров, либо рынок этот постоянно сокращается, и потому, дескать, капиталистическая промышленность в империи — явление искусственное: нет рынка — неизбежен кризис. Каждая капиталистическая нация, пишет Даниельсон, старается обеспечить себе как можно более широкий рынок для сбыта своих товаров, по возможности внутреннего рынка всегда ограниченны, и выход в том, чтобы сбывать товары за границей, приобретать и завоевывать внешние рынки. А для российских промышленников эта задача непосильна, поскольку не имеют должного технического развития, знаний. Развитию же внутреннего рынка мешает и обнищание трудовых масс. В общем, самозваный марксист Даниельсон вслед за народником Василием Воронцовым старается доказать, будто в России нет условий для развития капитализма, чю марксова теория к нашей стране совсем неприменима и потому социал-демократия у нас не имеет под собою почвы“.

Возможно, Михаил излагал сейчас то, о чем предстояло ему говорить в каком-то кружке, рассказывал понятно, интересно.

„Герман Красин, — продолжал он, — в своем реферате выступил против Даниельсона, утверждал, что капитализм у нас буквально врывается в гущу народной жизни. Однако Герман, как и большинство из нас, знает крестьянское хозяйство лишь понаслышке, не имел и фактов, и цифр не имел, только голые слова. И если бы не Ульянов… Вот записи… Трудно записывать за ним, но я уловил, кажется, главное… Начал Ульянов с того, что Николай Даниельсон оторвал конец от начала, да и удивляется, что капитализм висит в воздухе. Надо быть реалистами, говорил Ульянов, исходить не из голых схем, а из обстоятельного изучения действительности. Он обрисовал картину экономического развития государства и роста капиталистического производства. Доказывал, что рост этот происходит на почве разорения и расслоения крестьянства, на почве вытеснения натурального хозяйства. Ульянов подчеркивал: крестьянин стал беднее, он теперь не производит для себя одежду и утварь, а должен все покупать, а для того, чтобы купить, вынужден продавать единственное, что имеет, — свою рабочую силу. Он питается, одевается хуже, чем раньше, но многие предметы покупает и, значит, расширяет рынок. С другой стороны, крестьянин-предприниматель стал производить больше, продавать больше, покупать больше… О рынках, говорил Владимир Ильич, позаботится в этом случае буржуазия, а наша забота в том, чтобы вызвать к жизни массовое рабочее движение в России…“

В последних словах Василий услышал как бы упрек себе, и еще он услышал в словах Михаила живой голос Ульянова и стал вникать внимательнее.

„Наши рабочие, по словам Ульянова, — продолжал Сильвин, — рабочие, с которыми штудируем труды Маркса, те же интеллигенты, чго и мы. Поскольку таких передовых рабочих, как Василий Андреевич Шелгунов, например, пролетариат не знает, — массе мы чужды…“ — „Постой, — перебил Василий, — он так прямо и помянул меня?“ — „Так и помянул. И еще Ивапа Бабушкипа, знаешь такого? Нет? Думаю, скоро познакомишься…“

Теперь Шелгунов был не просто внимателен, а и взволнован до чрезвычайности. Даже не заметил, как Михаил подмигнул сам себе понимающе, продолжал: „Значит, говорил Ульянов, мы должны повести работу так, чтобы заинтересовать массу, подходить к ней с вопросами, которые более всего волнуют ее. Нас должна интересовать не только теория, нам надо усвоить метод Маркса, применить его к изучению русской действительности, к задачам рабочего движения в России… Понял, Вася?“

Как тут было не понять, вполне доходчиво. И главное, как бы прямо к нему адресовался Ульянов, жаль, не позвали на то собрание. Опять Василия кольнула привычная обида, но промолчал.

„Знаешь, — продолжал Сильвии, — у нас такое впечатление, что реферат Ульянова — это поворотный момент в жизни кружка, а то и всей нашей социал-демократической работы. И если у нас прежде в лидерах как бы состоял Герман, то ныне лидерство несомненно парешло к Ульянову. И перед каждым явственно встают новые, совершенно для всех новые задачи“.

А завершил Михаил вовсе неожиданно: „Просто великолепно, Вася, что собираешься на Обуховский переходить. Если прежде твоя обязанность была созвать кружок, пригласить лектора, то сейчас… — Он сделал паузу и почти торжественно сказал: — Центральный кружок возлагает на тебя обязанность руководить всей социал-демократической работой в одном из районов. Поскольку нацелился в обуховцы — значит, станешь руководителем за Невской заставой, понял?“

Чего ж тут было не понять? „Управлюсь ли, — подумал Шелгунов. — Да ну, не в министры же прочат. И не боги горшки обжигают, не так уж слаб и беспомощен Васька Шелгунов“. „Ладно, сделаем“, — сказал он.

Тут Сильвин, малость щеголяя осведомленностью, припялся просвещать насчет завода. Обуховский сталелитейный, говорил Михаил, поглядывая в тетрадку с выписками, — он многое туда заносил на всякий случай, знал Василий, — основан в тысяча восемьсот шестьдесят третьем году горным инженером Павлом Матвеевичем Обуховым. За недостатком у инженера средств завод вскоре перешел в казну, в ведение морского министерства. Главная задача была выпускать высококачественную сталь, и тут достигли результатов поразительных: представь, Вася, даже полностью прекратили покупать металл у знаменитой фирмы Круппа в Германии. Теперь на Обуховском изготавливают артиллерийские орудия, судовые башенные установки, валы для паровых машин, броневые плиты, другое корабельное оборудование, снаряды, мины. Рабочих — свыше трех тысяч. Говорят, недавно утвержденный начальником завода генерал-майор Власьев, человек взглядов достаточно передовых, повысил жалованье; ввел поштучную оплату, сократил рабочий день с одиннадцати с половиной до десяти часов.

„Рай земной, да и только, — сказал Шелгунов, засмеявшись. — Уговорит!“.

Ушел он гордый и озадаченный: район-то за Невской заставой столь велик, что и вообразить даже трудно.

Громадность эту он воочию увидел, пока трясся к Обуховскому на извозчике. Миновали центральную часть города, выбрались на Шлиссельбургский тракт, начинался он, как водится, заставой. Пожалуй, будочников и городовых здесь торчало больше, чем в других частях Питера. Оно и понятно: рабочие слободы и поселки… Где-то на двенадцатой версте закончились редкие господские особняки, — извозчик сказал, что в прежние времена их было тут полным-полно, облюбовала себе места для усадеб всяческая знать, но ей пришлось потесниться, уступить земли заводчикам, фабрикантам, купцам. И теперь там и тут чернели промышленные корпуса, высились трубы, лепились рабочие поселенья, похожие друг на друга бараки, хибарки, церквенки, питейные лавки, гнилые заборы, убогое бельишко на веревках, узкие, в грязи улочки, тупики. Едва мидовали Рожковские провиантские склады, как переменилась и Нева: из чистой, просторной, благовидной сделалась замарашкой, неряхой, замордованной трудягой, по ней влачились баржи, межеумки, тихвинки, унжаки — большие и малые суда. Остались позади Чугунный завод и село Смоленское, Фарфоровый, возле него река стала узкой и вовсе мутной — наверно, сливали остатки белой глины, — но чуть выше по течению она опять расширялась, и еще издали видны стали краснокирпичные громады корпусов Обуховского… Въехали в село Александровское.

Слесаря первой руки Шелгунова наняли без разговору, и жалованье положили пристойное, рубль сорок в день, на Балтийском получал гривенником меньше, а гривенник тоже деньги, три фунта ситного.

Поспрашивал осторожно у рабочих насчет своих знакомых, отыскался фрезеровщик Василий Яковлевич Яковлев, состояли когда-то в брусневской организации. Видом Яковлев — тезке своему под стать, сажень в плечах, волосы на голове не раздерешь гребешком. Позвал к себе квартировать — места хватит.

Дом № 23 по Ново-Александровской, недалеко от завода, деревянный, о два этажа, снаружи обшит досками, ничего, пригожий. Яковлев с недавних пор вдовствовал, с ним жили его матушка, Марфа Трофимовна, сестра Мария — обе ткачихи на мануфактуре Торнтона — и одиннадцати годков дочка, названная в честь бабушки Марфушей, малолетка малолеткой, а уже три года — на Карточной…

Приняли не то что в дом, а в семью, как родного. Комнату отвели светлую и с обстановкой — кровать застеленная, стол под белой скатеркой, тканый половик, два стула, часы настенные, под потолком лампа-„молния“ н еще одна — на столе. Шкапа одежного, правда, не оказалось, да какая там одежка? Повесил тужурку на гвоздик, пальто рядышком, бельишко в сундучке — живи не тужи. За чаем поговорили с женщинами, пошли перед сном прогуляться.

Во всем Петербурге и на его окраинах, в пригородах, не было, пожалуй, другого места, где по соседству вполне мирно, без всякой конкуренции уживалось бы столько предприятий: императорская Карточная фабрика, чугунолитейный завод Верда, Фарфоровый, шерстяная фабрика англичанина Торнтона, мануфактуры Паля и Максвеля… Хозяева меж собой не грызлись, поскольку профиль у каждого заведения был свой, зато и на рабочих давили сообща, рассказывал Яковлев. „А у нас, на Обуховском, — продолжал он, — порядки оч-чень строгие, Морскому ведомству подвластны, почти все начальство в погонах, охрана — из балтийских матросов, и даже собственный полицейский участок имеется. Старики рассказывают: за три десятка лет, что завод существует, ни разу не бунтовались, да и не мудрено — только попробуй, мигом военной силой подавят“.

Он говорил, а Василий думал: „Да, трудно здесь придется, по всему видно…“

2

К этим выпускам вскоре прилепилось прозвание желтенькие тетрадки. Первую Василию дал Старков, наказал отнестись бережно, пометок не делать и не затерять, прочитать сперва самому, а после — в кружке. Социал-демократический кружок за Невской сколотил Шелгунов в конце лета, кроме него там было шестеро, с Обуховского, с Карточной и от Берда, и все, как на смех, Василии. „Семь Василиев“ — так их и прозвали. Покуда обходились, как умели, своими силами, но, сказал Старков, к осени ближе закрепят постоянного лектора, и не исключено, что им будет автор этой брошюры. Имя автора называть не стал. „Конспирация не повредит, — объяснил Старков, — отпечатают последний, третий выпуск, и тогда уж обнародуем кто…“

То была тетрадка в четвертушку листа, обложка желтая, заглавие напечатано вроде бы типографически. Явно поставлен не к месту восклицательный знак и отсутствовали кавычки.

Было в брошюре 82 страницы, отбиты на пишущей машинке, синим, а после оттиснуты на гектографе, на такие вещи у Василия наметан глаз. Листы нарезаны без сгиба и связаны тесемкой на прокол, работали вручную. Внешность не ахти. Но заглавие понравилось: сразу понятно, о чем речь. И приглянулось, что неведомый писатель в тексте обошелся без вводных слов, сразу же ухватил быка за рога:

„Русское Богатство“ открыло поход против социал-демократов. Еще в № 10 за прошлый год один из главарей этого журнала, г-н Н. Михайловский, объявил о предстоящей „полемике“ против „наших так называемых марксистов или социал-демократов“. Затем появились статьи…»

Удивило неожиданное непривычное сочетание слов — главарь журнала… Так про бандитов говорят, про закоперщиков, про какого-нибудь Кудеяра, а Михайловский, это Василий знал, — профессор, и весьма знаменитый… Шелгунов прибавил в лампе фитиль, насколько можно, чтобы не коптила. Глаза видели хуже и хуже, у станка и за чтением надевал очки, но и от них проку мало. В заводском околотке доктор велел обратиться к окулисту, а сам, не церемонясь, объявил, что похоже на катаракту, помутнение хрусталика то есть, и, насколько смыслит он, потребуется операция, пока не поздно. Василий отмахнулся — о своем здоровье сроду заботиться не умел, тем более что ничем не хворал никогда. Но стал надевать прописанные окулистом очки.

Он споткнулся в начале брошюры на длинной выписке из сочинения Михайловского про Маркса, пе совсем разобрался, для чего она приведена тут, а следом шло стихотворение — то ли по-немецки, то ли по-английски, от руки, без перевода… Но далее понятней:

«Социал-демократическое решение вопроса основывается, как известно, на том взгляде, что русские экономические порядки представляются буржуазным обществолт, из которого может быть только один выход, необходимо вытекающий из самой сущности буржуазного строя, — именно классовая борьба пролетариата против буржуазии».

Это было ясно, это в точку. Распутал Василий — не без труда — в числе прочего мысль о том, что народники вроде и боятся капитализма, проклинают его, а на самом деле вся их, друзей народа, программа приведет к дальнейшему росту буржуазии. Еще автор говорил о том, что народники, по сути, из героев революционной борьбы превратились в ложных друзей народа, лишь понаслышке судят об истинном положении народных масс, а главное, и не желают вникнуть в действительность… Вспомнилось, как Сильвин рассказывал: примерно в том же упрекал Ульянов и Германа Красина… Может, это Владимир Ильич и написал книжку? Хорошо бы встретиться с ним, да как-то неловко, стеснительно, человек малознакомый… А многое в брошюре остается непопятным, и, видно, своей мозгой не дойти, надо помощи просить.

Как на грех, ни Сильвина, ни Ванеева, ни Старкова застать не мог, Красин вообще в последнее время держался в сторонке и, слыхать, уехал из Питера. Шелгунов отправился в книжный магазин Александры Михайловны Калмыковой, по Литейному проспекту, знал, что к ней часто наведываются социал-демократы. И в самом деле, увидал Петра Бернгардовича Струве — приемный сын хозяйки, он и жил в ее квартире, здесь же. Шелгунов и прежде с ним встречался, обрадовался, как своему, сразу: «Петр Бернгардович, не согласились бы вы заниматься у нас? За Невской сколотили кружок». Струве — так после рассказывал Василий друзьям — скорчил физиономию какого-то божества, видно, и лестно было, и прикидывал в уме, не окажется ли с его стороны слишком большой щедростью. И ответил: «Видите ли, уважаемый Василий… э-э-э, да, простите, Андреевич, у меня сейчас более важные задачи, я решил посвятить себя более основательному труду…» Василий выслушал, поглядел на его лицо и тут же вспомнил Ульянова, как он читал одному ему книжку Шёнланка, три часа потратил, не пожалел времени… Хотелось ответить Струве чем-то резким, но Василий сдержался. «Но тогда, может, вы мне по этой книжке поясните кое-что», — сказал он протянул желтую тетрадку не без опаски.

«Знаю, знаю эту… работу, — процедил Струве, — не могу согласиться, по меньшей мере, с ее тоном, вот, извольте, приведу некоторые места, прилично ли в полемике прибегать к таким непарламентским, выразимся, мягко, обозначениям… Вот, в адрес профессора Михайловского: „перевирает Маркса“, „ломается над этими, им же самим сочиненными, претензиями“, „имеет нахальство“… У Михайловского, видите ли, полно „пустых фраз“, он „кувыркается“, „тявкает“, сочинения его — „болтовня“, „сплошная ложь и выдумка“, он, послушайте, Василий Андреевич, он „прохвост“, он толкует о „невероятной ерунде“..»

Память у Струве обнаружилась отменная, он прямо-таки выхватывал из текста эти словечки. И говорил: «Не знаю в точности, кто автор, но подозреваю, что Ульянов, и если в самом деле он, то поведение его вдвойне непристойно: как-никак, а Николаю Константиновичу Михайловскому шестой десяток лет, он авторитетнейший писатель, а тут, простите, провинциальный помощник присяжного поверенного, юноша, по сути… — Струве слоено забыл, что с Ульяновым одногодок. — Нет, увольте, Василий Андреевич, я такой полемики не приемлю и толкованием этого труда заниматься не позволю себе, это за пределами представлений моих о научной дискуссии».

С тем и распрощались.

3

Дринькнул звонок, Василий огляделся в комнате: не исключено, что с обыском. Кажется, все в порядке. Брошюру о «друзьях народа» припрятал в печной вьюшке, топить еще не принялись по случаю теплой осени. А больше ничего крамольного в доме не держал, помнил уроки Степана Радченко… Звонок протрещал опять, Василий пошел открыть. Яковлевы на работе, а он собирался в ночную.

Несказанно удивился, увидев на крыльце… Ульянова. Но Владимир Ильич улыбался так, словно пришел к давнему и близкому товарищу, хотя виделись всего трижды: когда их знакомил Красин, потом в Казачьем переулке и еще — на Канареечной, в комнате Василия. Тогда, на Канареечной, было небольшое собрание, Владимир Ильич держался как бы в тени, выступать не пожелал, прислушивался, что говорят рабочие. Шелгунову показалось, будто Ульянов себя ведет неуверенно, и Василий подумал тогда: молод еще и, кажется, застенчив чрезмерно. Разница у них была в три года, но себя Шелгунов давно считал зрелым и много пожившим, хлебнул всякого вдосталь, шутка сказать, с девяти лет работать довелось…

Теперь Ульянов предстал совершенно иным. За полгода он заметно возмужал, бородка подросла, увеличилась лысина, движения стали уверенней. По лестнице он взбежал, а не взошел, скоренько скинул все то же пальтецо, старательно вытер ноги, бегло в комнате огляделся. Шелгунов испытывал некоторое смущение. Правда, комната и обставлена подходяще, и чисто, но из интеллигентов никто здесь не бывал, и Василий не знал, не осудит ли гость за что-нибудь в обстановке.

«Чем вас угощать, Владимир Ильич, ума не приложу, — сказал он. — Столуюсь у хозяйки, своей провизии не имею. Разве что самоварчик». — «Полноте, батенька, — живо прервал Ульянов, — полноте! От чаю, с вашего позволения, не откажусь, об остальном не извольте беспокоиться, обедал, и весьма плотно».

Самовар у Яковлевых отличался усердием, закипал моментом, на кухне сыскалась банка брусничного варенья. Гость похвалил и чай свежей заварки, и Марфино лакомство, но похвалил как бы мимоходом.

«Итак, Василий Андреевич, — приступил он, — наскол ко мне известно, вы здесь организовали марксистский кружок и, кажется, поставили его весьма недурственно, не так ли?» Он поглядел с уже привычной Шелгунову хитрецой, и Василий отвечал открыто, как было при первом знакомстве: «Как раз плохо кружок поставлен, Владимир Ильич, всего-то семеро нас. У Ивана Бабушкина собираемся, он работает на Семянниковском, а живет в Смоленском, но Шлиссельбургскому тракту, комната удобная, с отдельным входом, и собираемся достаточно часто, но, признаться, варимся в собственном соку… Хорошо бы, чтобы на каждом заводе был хоть один наш товарищ, но, знаете ведь, за Невской фабрик и заводов — пальцев не хватит перечесть, разуваться надо…» — «Да, да, — подхватил Ульянов, — решительно и абсолютно вы правы, разумеется, именно так, на каждом предприятии, необходимо расширять сеть кружков». — «Трудно, Владимир Ильич, — пожаловался Василий, — далеко не во всем толк понимаем, запутываемся, разобраться не можем. Да вот, к примеру, минуточку…» Залез на стул, открыл вьюшку, вынул завернутую в клеенку брошюру, положил перед Ульяновым. «Вот, Владимир Ильич, может, читали? Мне Старков дал». — «Довелось, довелось просматривать, — сказал Ульянов, улыбнувшись. — Говорите, не все ясно? Весьма жаль, брошюрка, мне кажется, гм-гм, небесполезная. А прячете столь тщательно понапрасну, брошюра вполне открытая, мы заинтересованы в том, чтобы ознакомить с нею широкую публику, тут уж Старков хватил с конспирацией лишку. Рукопись посылали в разные редакции, да где там! Не желают. А вот нас атакуют решительно и круто, ведут мощное наступление, используют сильнейшее оружие — печать, возглавляют демарши против нас опытные генералы. А мы пока что оборонялись, защищали собственные позиции, при том мелкими, по сути, безоружными группами. И группы наши раздираемы внутренними противоречиями, лишены единого руководства, еще не осознали до конца нп целей, ни средств борьбы, замкнулись в узком круге, пропаганду ведем абстрактно. Признаться по чести, Василий Андреевич, неважно обстоят дела. Генералы — против солдат, профессоры — против студентов, сплоченное, с давними традициями движение — против разрозненных и малочисленных групп. Солидный журнал „Русское Богатство“, увесистый, с постоянными подписчиками, — против устных рефератов, против… Да, и против этого вот, — Ульянов притиснул рукой желтую тетрадку, улыбнулся теперь невесело, достал из кармана еще две книжки, обликом сходные с тою, что лежала перед ним. — Вот, Василий Андреевич, второй и третий выпуски. Как видите, тоже анонимные и отпечатаны гектографически. На третьем даже указали в целях конспирации: „Издание провинциальной группы социал-демократов“. Но что поделать… Если официальные печатные органы отвергли, значит, надобно соблюдать конспиративность. И тираж — пятьдесят, сотня штук. Бедны мы, Василий Андреевич. Но это начало, это лишь начало. Старые народовольцы тоже рассказывают, что перед семьдесят девятым годом у них был полный упадок, никакой организации, а через два года — как размахнулись! Всю Россию заставили трепетать!»

Он положил на стол вытянутые руки, сжал кулаки, медленно расправил, посмотрел на узковатую ладонь. На его лице Василий увидел и некий отблеск восхищения, в грусть.

«Но их время прошло, — сказал Ульянов, — миновало время героев-одиночек, народникам не дано было всколыхнуть пролетарскую Россию. Это сделаем мы! Вот увидите, Василий Андреевич, мы вырастем в настоящую партию, и это будет скоро, весьма скоро, революция грядет, и мы возглавим ее, как партия коммунистическая».

Шелгунова осенило: вот в чем его, Ульянова, сила — он знает! Знает не в том смысле, что начитан, образован, ому известны, должно быть, многие науки. Он знает цель! Знает, за что надо бороться и как бороться! Вот в чем его сила.

«А насчет этой книжки, Владимир Ильич, — сказал Василий, показывая на брошюру, — хорошо бы нам…» — «Да, да, — нетерпеливо перебил Ульянов, — конечно, я всенепременно и в ближайшее же время приду к вам, ради того и сегодня заявился, чтобы условиться. Когда ваш кружок заседает? По воскресеньям? Вот и преотлично».

Преотличного Василий не видел: с какой стати должен человек жертвовать своим отдыхом, они — другое дело, им учиться надобно… И, чтобы как-то оправдаться, объяснил: «Да тут недалечко, но тракту до Смоленского можно и пешочком». Сказал и сообразил: чушь это, ведь Ульянову с Гороховой на конке часа полтора трястись, а на извозчика, может, и денег нету, вон как одет, и худой. Как знать, и про обед свой плотный, вполне вероятно, слукавил. «Извините, — сказал Василий, — глупость я сморозил, далековато вам, не переменить ли время?» — «Не беда, — отвечал Ульянов, — общее дело делаем, я всенепременно явлюсь. В котором часу вам удобно?»

Шелгунов понимал, что этакие слова — извините великодушно, вам удобно — не более чем привычка, свойственная людям его, Ульянова, круга, и в то же время чувствовал себя неловко от такого обращения. Заговори кто-то другой таким манером — Василий мог бы обидеться, подумав, что в насмешку. Но в Ульянове сочеталась интеллигентская, даже слегка подчеркнутая воспитанность с простотой, вовсе не похожей на ту, с какою иногда подлаживались к рабочим студенты, и Шелгунов прирожденным своим умом и деревенским тактом эту манеру Владимира Ильича ощутил, понял и оценил.

«Нет-нет, провожать ни в коем случае, — сказал Ульянов, — конспирация, конспирация и еще раз конспирация. — Сам засмеялся. — Уподобляюсь одному историческому персонажу, который любую речь завершал призывом разрушить город Карфаген… Нас, Василий Андреевич, на улице вместе видеть не должны, вы для нас человек ценный». И все теми же быстрыми движениями, как-то по-особому ловко накинул пальто, набросил на голову шляпу-котелок, и котелок приладился аккуратно. «Итак, до скорой встречи, Василий Андреевич, да, я запомнил: Шлиссельбургский тракт в селе Смоленском, дом двадцать девять… Но конспирация, конспирация!»

Это у него было как заклинание.

«Я желал бы поступить в агенты тайной полиции. В этом я не вижу ничего худого; слово „шпион“, которым обыкновенно клеймят людей, служащих в тайной полиции, ничего худого, по-моему, не означает… (Разрядка в тексте документа—Авт.) Я обращаюсь к Вашему высокопревосходительству с всепокорнейшей просьбой не отказать принять меня на службу по тайной полиции, хотя бы с небольшим, но постоянным (круглый год) окладом жалованья… Вашего высокопревосходительства нижайший послушник и глубоко преданный и благоговеющий перед Вами». — Евгений Белков, студент. Прошение министру впутренних дел.

«В веду поднятея цен на жизненные продукты и квартир с дровами, то мы как получающие нищей оклад жалованья… осмелились побеспокоеть своего хозяена не найдет ли он нужным прибавить нам жалованья в веду поднятея цен на продукт первой необходимости… Позволел себе квам обратица как к нашему начальнеку и все покорнеши прошу не оставте моей прозбы так что прослужа выдавали только от 3 ру до 9 ру. В се покорнище прашу…» — Докладная филера. Стиль, орфография и пунктуация подлинника.

4

Было, вспоминал Шелгунов, начало октября, то ли второе, то ли девятое число, воскресенье. Ваня Бабушкин для такого случая побывал у цирюльника, подкоротил волосы, подравнял усики. В белой сорочке, он что-то напевал, накрывая стол: для конспирации поставили водку, огурцы, вилок распластованной квашеной капусты. Бабушкин весьма радовался, что его квартира стала резиденцией, как он выражался, кружка: Ваня любил поговорить, послушать, потолкаться среди людей. Высокий, подвижный, он сновал в кухню и обратпо, сожалел, что хозяева отдали самовар в полудку, придется обойтись чайником. Остальные сидели возле стенок, переговаривались, ждали, Василий заранее сказал: звать лектора Николаем Петровичем. Стукали часы с кукушкой, время близилось к назначенному.

Николай Петрович прибыл за несколько минут до начала; завернули холода, он все в том же, отметил Василий, пальтишке, только вместо котелка на голове треух. Очень похож на мастерового. Поеживался, потирал с морозцу руки. Знакомился с каждым, смеялся: «А говорили, что у вас одни Василии». — «То было прежде», — пояснил Шелгунов. «Не угодно ли рюмочку с холоду-то?» — предложил иа хозяйских правах Бабушкин. «Нет, не употребляю, — сказал Ульянов, — разве что легкого пива, но ведь не ради того собрались, приступим, товарищи?»

Уселись вокруг стола, шестеро, Ульянов — седьмой. Василий удивился: у Владимира Ильича, то бишь Николая Петровича, — не забыть бы так называть — в руках никакой тетрадки, решил, видно, излагать словесно.

Пыхтел на подставке чайник, жестяной, кочегарский, с него и начал Ульянов толковать о прибавочной стоимости.

«Вот, — говорил он, — возьмем, к примеру, какую-нибудь кустарную мастерскую. Скажем, где чайники делают. В мастерской народу, допустим, человек сто. Прикинем следующее. Хозяин покупает лист жести, платит, возьмем для ровного счета, рубль. Из листа получается, положим, четыре чайника. Значит, хозяину чайник обошелся в четвертак. Верно? Порассуждаем дальше. За работу каждому жестянщику хозяин платит, условимся, гривенник. Прибавим еще отопление, освещение, ремонт, расходы по мастерской; если раскинуть на каждый чайник, еще пятак. Значит, обошлось хозяину изделие в сорок копеек. Приблизительно, конечно. А продает за полтинник, получает прибыль. Откуда она взялась? Давайте посоображаем. Ага, верно: богатеет за счет рабочего, платит меньше, чем положено за то, что тот вырабатывает. Вот это и называется у нашего учителя, Карла Маркса, прибавочная стоимость…»

Потолковал он так полчаса, потом взялся выспрашивать. Это он тоже умел, отмечал Шелгунов, прямо-таки с нажимом выспрашивал — старался дойти до малой малости — об условиях труда, о настроении рабочих, о спорах с администрацией, о штрафах и тому подобном. Все разговорились, от смущения и следа не осталось. И Василий высказывал свое, наболевшее: «Владим… Николай Петрович (огляделся — нет, никто вроде не заметил обмолвки), вот бывает, подойдешь к товарищу, начнешь говорить, что надо царя скинуть, — сразу пугаются, мол, батюшку-государя не тронь! Если по правде, так мне однажды по шее за такое съездили. — Переждал смех. — А ежели заведешь речь о том, что нет хорошей воды в мастерской для питья, что из щелей дует, а хозяева денег жалеют, — вог этим рабочего скорее проймешь. И, между прочим, у большинства наших товарищей такой взгляд, что богачи-капиталисты приносят пользу, потому как дают заработок, средства к существованию».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава пятая

Глава пятая Несколько часов спустя я вышел из самолета на берлинском аэродроме. Дул ледяной ветер, земля была покрыта тонким слоем снега. Как это непохоже на Анкару с её ярким солнцем и голубым небом!Около аэропорта меня ждал автомобиль. Прежде чем я сел в него, мне

Глава пятая

Глава пятая Будущность темна. Как осенние ночи… А. Сребрянский 1 Кольцов зашел к Кашкину попросить новые журналы.– Приходи вечерком, – таинственно сказал Кашкин. – Что покажу!..Вечером Кольцов задержался: привезли овес, отец велел принять, и Алексею пришлось долго

Глава пятая

Глава пятая 1 В холодной комнате, на руках у беллетриста, умирает Мнемозина. Я не раз замечал, что стоит мне подарить вымышленному герою живую мелочь из своего детства, и она уже начинает тускнеть и стираться в моей памяти. Благополучно перенесенные в рассказ целые дома

ГЛАВА ПЯТАЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ Ночью кто-то пьяно запел на канале, потом неподалеку глухо заработал мотор, плеснула запоздалая волна, и все затихло.А он, лежа на спине, прислушивался к каждому звуку, к дыханию Марии, заставляя себя не менять положения, чтобы не разбудить ее, и непрерывные

Глава пятая

Глава пятая В 1926 году международная обстановка опять обострилась, стала нарастать угроза новой войны против СССР. Застрельщиками антисоветской политики выступили английские империалисты. В тесном союзе с ними действовали американские и французские монополии,

ГЛАВА ПЯТАЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ Немало жестоких войн было в XIX столетии. К середине века Англия стала самой мощной индустриальной державой мира. Страх перед экономическими кризисами толкал английскую буржуазию к поискам новых рынков сбыта. Английские и французские промышленники,

ГЛАВА ПЯТАЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ Ненасытная жадность.С этим ощущением он просыпается. С ним засыпает, жалея, что человеку не отпущено сил по неделям не смыкать глаз, не пить, не есть, только смотреть, смотреть, смотреть, существуя счастьем увиденного.Стоит бабье лето. Солнце, напоследок

Глава пятая

Глава пятая В нескольких километрах от Москвы, в деревне, договорился с одинокой старушкой о найме комнаты. Нашел машину и поехал за семьей в Лысково. Часа через три подъезжаем к калитке, а она закрыта на замок. Старушка, высунувшись из окна, кричит:– Я передумала, извините,

Глава пятая

Глава пятая Я сижу в электричке, и она как на крыльях несет меня в Монино. Здесь городок Военно-воздушной академии, и здесь же на окраине в зеленом живописном уголке живет маршал Степан Акимович Красовский – строитель и пестун боевой авиации, первый заместитель

ГЛАВА ПЯТАЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ Путешествие по Италии. — Московский Литературно-Художественный кружок. — Журнал «Новый путь». – Поездка в Париж. — «Urbi et Orbi». — «Письма Пушкина» (1902-1903).Когда Брюсов задумывал какое-нибудь путешествие, то раньше всего покупал путеводители, большей частью

Глава пятая

Глава пятая Стокгольм, Швеция — 29 июня 1958 годаИтак, мы в финале, и наш соперник — сборная Швеции. Нас считали фаворитами, что, в общем-то, было естественно, учитывая нашу победу со счетом 5:2 над командой Франции. Нам отдавали должное все, кто относился к нам без предубеждения

Глава пятая

Глава пятая 16 сентября 1944 года произошло невероятное.В этот день Власов встретился с «черным Генрихом».Сохранилась фотография: генерал Власов и рейхсфюрер Гиммлер.Оба в очках. В профиле Гиммлера что-то лисье. Профиль Власова тяжелее, проще.Д’Алькен подробно описал это

Глава пятая

Глава пятая 1-я дивизия РОА подошла к Праге, когда там 4 мая вспыхнуло восстание.В отличие от интернационалистского руководства России, чешские руководители всегда ставили идею народосбережения впереди других идеологических предпочтений и гордынь.В 1938 году чехи

ГЛАВА ПЯТАЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ 1С каждым годом круг знакомств Александра Ульянова расширялся. Кроме земляков, с которыми он поддерживал тесные связи, он подружился со своими однокурсниками: Говорухиным, Шевыревым, Лукашевичем. Говорухин предлагал ему вступить в какой-нибудь кружок. Саша