Глава 2 1923-й

Глава 2

1923-й

1

Цветаевские места в окрестностях Праги очень живописны. Если сесть на электричку на Смиховском вокзале, дорога до Вшенор займет меньше получаса. Но красота за окнами начнется не сразу, а после Радотина. Вдали появятся гряды высоких темно-зеленых холмов, набегающих друг на друга; изредка прильнет почти вплотную к поезду мерцающий срез такого холма — и тогда окажется, что это, собственно, скала, густо поросшая на вершине деревьями.

Но вот поезд с грохотом пересекает мост над широко разлившейся здесь речкой Бероункой. Она поблескивает в лучах утреннего солнца; плакучие ивы свисают над водой; рыбачья лодка замерла недалеко от берега.

Сколько тут неба! Как подчеркнута даль то придвигающейся, то убегающей к горизонту грядой холмов! Один из берегов реки рядом с мостом круто переходит в склон, черепичные крыши домов нарядно краснеют среди густой зелени холма.

Прага

Проезжаем Черношице. Теперь смотрите внимательно в левое окно: скоро мелькнет на пригорке шпиль костела, он будет хорошо виден из вагона. Это и есть Горние Мокропсы. Так назывались эти места в то время, когда здесь жила Цветаева, — теперь это Вшеноры первые. От станции Вшеноры туда надо пройти ровно километр асфальтовой дорогой вдоль железнодорожного полотна — и потом подняться вверх.

Вот и костел. Вокруг него — маленькое старинное кладбище. А сразу позади кладбища начинается улочка, которая ползет влево вверх еще выше; она называется по-чешски «В халупках». Вот туда нам и надо.

Дом, в котором; жила М. Цветаева. Горние Мокропсы

Пройдем несколько добротных каменных домов с красивыми ухоженными двориками. Одноэтажная «халупка» под номером 051 и будет та, в которой более полувека назад жила Марина Цветаева. Конечно, дом много раз ремонтировался, его расширили пристройками, и теперь это уже не крайний дом в деревне, как было тогда. Появились новые улочки, еще выше взобравшиеся на холм. Улочки теперь покрыты асфальтом, как и дорога внизу; около многих домов стоят чистенькие яркие легковые автомобили.

Асфальт и машины придется мысленно из картины исключить. И наоборот — довообразить себе местных хозяек в шляпах, а мужчин в цилиндрах — так одевались здесь по торжественным дням в те давние времена.

Горние Мокропсы

С вершины холма открываются такие красоты, что дух захватывает. Недаром Цветаева почти силком затаскивала сюда всякого гостя, приехавшего из Праги ее навестить. Видны отсюда и Бероунка, и рельсы железнодорожного полотна, и Дольние Мокропсы по ту сторону реки, и Вшеноры, где Цветаева будет жить в последний свой чешский год — 1925-й — до отъезда во Францию.

Эти места со странными, смешными для русского уха названиями приютили в начале двадцатых годов русских эмигрантов, попавших в Чехословакию самыми разными путями.

Массовый наплыв русских в Прагу начался с лета 1921 года, когда Чехословакия на государственном уровне организовала так называемую Русскую акцию помощи. Снимать жилье в Праге было баснословно дорого, и беженцы, даже именитые, нередко селились в пражских пригородах. В Розтоках жила известная общественная деятельница и журналистка Е. Д. Кускова со своим мужем С. Н. Прокоповичем, в Почернице — «бабушка русской революции» Е. К. Брешко-Брешковская, в местечке Збраслав — философ Н. О. Лосский.

Быт в этих местах был совсем не благоустроенным, зато цены доступнее.

Поселенцы и хозяева нелегко приживались друг к другу. Мешал не только языковой барьер. Русские плохо приспосабливались к непривычной регламентированности жизненного уклада чехов: слишком уж много правил и запретов! Когда при расчете с хозяевами выяснялось, что надо отдельно платить за пользование хозяйской лампой или за сидение на клеенчатом диване, — это казалось диким. Но, в свою очередь, и русские в глазах чешских домовладельцев, привыкших сдавать пражанам свои комнатки на летнее время, были странным и несуразным племенем. Беспечным племенем, наделенным непонятной страстью к дальним прогулкам. Чуть ли не каждый свободный вечер они ходили друг к другу в гости, засиживаясь допоздна; играли в преферанс, а то и «в дурака» с детьми, устраивали пикники и шумные пирушки в дни получек, а неделю спустя, как шутила Цветаева, «впадали в задумчивость»… Летом русские ходили купаться не на общий пляж, где были выстроены кабинки для переодевания, а в свои любимые места, никак не оборудованные, — и переодеваться ходили в прибрежный ивняк.

С дочерью Ариадной

В домике, который теперь числится под номером 051, Цветаева прожила почти год — с ноября 1922-го до сентября 1923 года. «Год жизни — в лесу со стихами, с деревьями, без людей», — так подытожила она позже, уезжая из этих мест и с благодарностью оглядываясь. В самом деле, год оказался малолюдным и прошел в тесной дружбе с холмами и особенно с лесом, до которого было здесь рукой подать. Позже, все годы, прожитые во Франции, Цветаева будет тосковать о нем, гуляя по замусоренным окраинам медонского леса. Никогда больше у нее не окажется такого приволья для прогулок, как в этот год, — даже во Вшенорах, потому что там она уже не будет так свободна: рождение сына изменит весь жизненный распорядок.

А пока она с наслаждением бродит лесными и горными тропками, с Алей и одна, спускается вниз, к Бероунке, то сужающейся, то широко раздвигающей берега, поросшие высоким папоротником. И тому, кто видит издалека ее легкую фигуру, шагающую решительно и ритмично, в грубых тирольских башмаках, кажется, что идет юный странник-послушник. Ходьба — ее страсть.

Вблизи, правда, Марина уже давно не выглядит юной. Приятель и сокурсник Эфрона Николай Еленев, впервые увидев ее после шестилетнего перерыва, поразился перемене ее облика. В стриженых волосах — проседь, кожа лица потемнела, в глазах исчез блеск…

В тот день после первого обмена приветствиями Цветаева протянула Еленеву большую кастрюлю, обернутую газетной бумагой.

— Я принесла вам каши. Мы сварили ее слишком много. Я подумала: не выбрасывать же…

Кашу приняли, но сам этот жест показался Еленеву диковатым: денег, правда, и у него с женой было в обрез, но делиться кашей… Только позже он понял, что то был жест человека, перенесшего страшное время и уже не способного выбросить даже корку хлеба.

Цветаева, Эфрон, Аля. Чехия. 1923 г.

Новые знакомства поначалу не были слишком обширными. Но ко времени приезда жены Эфрон почти год прожил в Чехословакии и успел обрасти достаточным кругом друзей. Сестры Рейтлингер в Праге, молодые Еленевы в Мокропсах, семья писателя Чирикова во Вшенорах были первыми, кто появился теперь в окружении Цветаевой.

Четыре дня в неделю Сергей Яковлевич слушает лекции русских профессоров-эмигрантов на философском факультете старинного Карлова университета в Праге.

В эти дни он живет вместе с другими русскими студентами в предоставленном им общежитии «Свободарна», в промышленном квартале Либень. «Свободарна» напоминала казармы, она была построена для холостых рабочих оружейных заводов еще перед Первой мировой войной. Теперь здание отдали бывшим солдатам Добровольческой армии, ставшим студентами чехословацких учебных заведений. Жилье они здесь не оплачивали и получали, кроме того, даровое питание в столовой. У Эфрона, как и у других, была своя «кабинка», размером чуть меньше вагонного купе, отделенная от других тонкой перегородкой, не доходящей ни до цементного пола, ни до потолка. В кабинке — койка, только позже появятся стул и стол. Но когда жена и дочь задерживаются в Праге, они ночуют в этом общежитии — в «Свободарне» всегда находятся пустующие кабинки.

Цветаева, впрочем, приезжает в город не часто — раз или два в месяц.

Катя Рейтлингер. Прага, середина 1920-х гг.

На Смиховском вокзале ее встречает обычно Катя Рейтлингер, веселая, преданная двадцатидвухлетняя русская студентка, много сделавшая для Эфронов в их чешские годы. Она страстно любила цветаевские стихи еще в России — и вдруг оказалось, что однокурсник сестры Юлии женат на той самой Цветаевой!.. Осенью 1922 года Эфрон привел жену и дочь в гости к сестрам Рейтлингер. Знакомство Катю не разочаровало, но она не могла не почувствовать как настороженную колючесть Марины, так и ее бесконечную усталость. И все остальные годы, оставаясь верным другом семьи, радостно помогая всем, чем могла (а обстоятельства сложились так, что могла), Катерина Николаевна всегда испытывала в присутствии Цветаевой сложную смесь трепетного преклонения — и опаски.

В Праге она стала почти бессменным поводырем Цветаевой — ведь в любом городе, кроме Москвы ее юности, Марина беспомощна и пуглива. Она не может сама найти нужный адрес: на каждом перекрестке подолгу стоит в растерянном раздумье.

Уличные переходы для нее мучение, даже на маленьких улочках она со страхом вцепляется в руку попутчика, едва завидев вдали одинокий автомобиль. Теряется и в магазинах: она близорука, не знает чешского языка, денег всегда в обрез, и как сообразить, где дешевле купить необходимое…

Марина Цветаева и Аля на свадьбе К. Рейтлингер. 1924 г.

Только доведя Цветаеву до порога редакции журнала «Воля России», разместившейся неподалеку от старой ратуши, Катя может спокойно идти по своим делам. Здесь эстафету покровительства принимает Марк Слоним, с которым Марина познакомилась еще в Берлине.

Редакция журнала занимает всего одну комнату в доме на крохотной площади Ухельни Трх, — по преданию, именно здесь был выстроен в давние времена первый дом Старого Города. Сотрудники «Воли России» относятся к Цветаевой с неизменным дружелюбием, хотя, кроме Слонима, здесь мало кто понимает ее стихи. Не понимают, но верят и даже почитают, а самое главное — безотказно печатают. И исправно, без напоминаний, платят гонорары…

Марк Слоним с удовольствием показывает Цветаевой Прагу. Он обожает этот город, собирает о нем все исторические и фантастические предания и позже напишет книгу «По золотой тропе».

Ухельни Трх (Угольный рынок) — старейшая площадь города

Марк Слоним. Рисунок А. Билиса. 1931 г.

Они бродят по древней части города, где в узеньких улочках на подоконниках подслеповатых окошек стоят хилые цветы, а в утренние часы лежат пуховики и подушки. Старые дома с выцветшими ставнями украшены каменными гербами. Можно зайти в старую харчевню с деревянными лавками и законченным потолком, выпить кружку холодного пива. В одном из дворов слепец, сидя на складном стуле, просит милостыню, в другом — старик еврей пиликает на скрипке. Мальчишки везут на тачках мебель, мясо, зелень, истошно кричит грязный человек, за которым изможденные клячи тянут огромный фургон, — и навстречу ему хозяйки выносят из домов ведра с мусором.

Ближе к центру толпа на улицах становится гуще, на поворотах дребезжит трамвай, справа и слева — все больше лавок, и витрины становятся все шикарнее. В иных медленно кружатся парижские манекены, за зеркальными окнами кондитерских — заморские фрукты, снежные горы взбитых сливок, груды бутербродов. Чуть ли не у каждой витрины — толпа зевак. Около подъезда ресторана — швейцары с галунами, лакированный автомобиль ожидает своего хозяина; внутри же видны малиновые ковры, важные господа с лысинами и нагнувшиеся над столиками степенные официанты с карандашами и блокнотами в руках. На углу Вацлавского проспекта с цветной афиши улыбается Мэри Пикфорд, на другой афише — пес слушает голос хозяина, звучащий из граммофонной трубы. Вечерами зажигаются надписи дансингов, где завывает джаз-банд, над крышей редакций бегут прерывистые буквы новостей.

И все это — Прага, пробужденная после столетий насильственного сна.

После победы Республики в 1918 году пражане хотят, чтобы их город как можно скорее стал похож на другие столицы мира, и стремятся пересадить в Прагу все столичные выдумки. Из Америки возвращаются на родину чехи, привозя с собой размах и волю к переменам. В результате в разных кварталах города — наслоения разнородных стилей; от готики до барокко, и все же, считает Марк Львович, какое-то единство ощутимо встает из этого смешения архитектурной и исторической пестроты.

Прага. Карлов мост

А вот и огромная Староместская площадь, окруженная приземистыми аркадами. Над ней возвышается островерхий Тынский собор, и на одной из его стен можно прочесть едва заметную надпись: vanitas vanitatis — суета сует. На этой площади прошла вся история Праги. Здесь началась Тридцатилетняя война. По этим камням ходил в XIV веке король Карл IV, мечтавший о том, чтобы Прага получила наследие Рима. Карлов век был эпохой возрождения Праги. Молодежь и ученые со всех сторон света съезжались тогда в только что основанный Карлом университет.

Неподалеку от площади Карлов мост — гордость горожан, символ Праги, такой же, каким стала позже для Парижа Эйфелева башня. Здесь, по преданию, замурован меч, которым святой Вацлав — покровитель города — в грозный час защитит Чехию. С обеих сторон моста — две высокие сторожевые башни, а на парапетах, справа и слева, — кресты, изваяния, фигуры святых…

У одной из каменных опор моста стоит на узком цоколе статуя рыцаря с поднятым мечом. Узкое лицо, из-под шлема выбиваются тонкие кудри, весной птицы вьют гнезда в сгибе его локтя. То ли это Роланд, то ли легендарный Брунсвик, меч которого сек головы всем врагам?.. Марина подолгу вглядывается в рыцаря: он кажется ей похожим на Сергея, мужа, — жертвенностью и чистотой облика…

Статуя рыцаря возле Карлова моста в Праге

Зеленая Влтава кажется тут необыкновенно широкой и полноводной, а ее набережные станут любимейшим местом цветаевских прогулок.

Трудно сказать, когда именно удалось ей выхлопотать так называемое чешское иждивение — ежемесячное пособие, которое правительство Масарика назначило широкому кругу русских писателей и ученых, оказавшихся в эти годы в Чехословакии. На одну студенческую стипендию Эфрона прожить втроем было, конечно, невозможно. На пропитание хватало, зато приобретение платья и обуви будет не по карману все чешские годы. Хорошо еще, что в Берлине Любовь Михайловна Эренбург почти силком заставила Марину купить простое платье крестьянского покроя. В нем мы и видим Цветаеву на фотографии, сделанной той же Катей Рейтлингер, — Марина рядом с мужем и дочерью. У Али тоже всего два платья, их приходится беспрерывно латать, и потому любимый сюжет ее фантазии — кошелек с двумя миллионами, случайно найденный на дороге. Еще больше, чем платьев, Але хочется книг — много разных книг! Но книги дороги…

В воспоминаниях Ариадны Сергеевны Эфрон этот первый год жизни в Чехии окрашен тем не менее почти что в идиллические тона. Отец в зимние вечера читает вслух при свете керосиновой лампы Диккенса или Гоголя; родители, сменяя друг друга, рассказывают засыпающей дочери нескончаемую сказку; утром Марина хлопочет вокруг мужа, готовя ему завтрак и провожая по понедельникам до самого поезда… Все это достоверно известно из дневниковых записей Али. Со времен Москвы она ежедневно заполняет — и это чуть ли не главное в ее домашнем обучении! — три-четыре странички дневника.

Однако живая достоверность многомерна. Самый тонкий наблюдатель не разглядит извне всех ее пластов. «Я живу по стольким руслам!..» — это признание много раз повторяется в цветаевских письмах. К нему стоит прислушаться.

2

В Чехословакии Марина переводит дух после четырехлетней изнурительной борьбы за хлеб и тепло домашнего очага. После четырехлетней, не отпускавшей ни на день тревоги за жизнь мужа. Она не может не ощущать облегчения, как от сброшенной с сердца глыбы. Муж уцелел, он рядом, он делит, насколько может, тяготы нового нелегкого быта…

Но понадобилось совсем немного времени, чтобы стало ясно: на смену прежним испытаниям шли другие.

За четыре года разлуки Цветаева, конечно, не могла забыть, что семейная ее жизнь в предреволюционные годы уже не была идиллической. Но издали, в разлуке, казалось, что теперь, может быть, все будет иначе. И в письме Волошину примерно через год после встречи с мужем на чужбине (10 мая 1923 года) она напишет: «Встретились мы с ним, как если бы расстались вчера».

Однако, как и «вчера», семейная совместность оказалась непроста. И Цветаевой снова пришлось убедиться, что сама она мало пригодна для тихого домашнего счастья. Встреча с мужем с самого начала очертила некие неодолимые грани.

Всего через месяц с небольшим после приезда в Чехию написано стихотворение «Берегись…». В нем знаменательны начальные строки:

Но тесна вдвоем

Даже радость утр.

Оттолкнувшись лбом

И подавшись внутрь

(Ибо странник — Дух,

И идет один),

До начальных глин

Потупляя слух —

Над источником,

Слушай-слушай, Адам,

Что проточные

Жилы рек — берегам:

— Ты и путь и цель,

Ты и след и дом.

Никаких земель

Не открыть вдвоем…

Характерны полушутливые признания Цветаевой, сделанные в одном из писем спустя два года: «Живу домашней жизнью, той, что люблю и ненавижу, — нечто среднее между колыбелью и гробом, а я никогда не была ни младенцем, ни мертвецом!»

И еще через две недели, в письме тому же адресату, Марина не ленится переписать длинную цитату из учебника археологии. Это место отчеркнул и показал жене Сергей Яковлевич («Наконец-то догадался, кто я», — с удовольствием комментирует Цветаева): «…апачи выказывают особенное отвращение ко всему, что походит на дом. Они только в исключительных случаях строят хижины из легких ветвей и кустарника; когда же становится слишком холодно, то отыскивают углубление в земле или же строят из земли и листьев род котла <…> скорчившись, садятся в него совсем голые, большей частью в одиночку, и встают только на другой день, когда солнце согреет их окоченевшие члены…»

Что бы мы ни знали о «романах» Цветаевой, она была правдива, когда говорила о себе как о человеке протестантского долга, всю жизнь прожившем в «вольной неволе».

Сергей был ее «доля», ее судьба. Заботиться о нем, делить вместе беды — это и называла сама Марина: верность. «Долю и волю», «дорогую несвободу» в лоне семьи она будет обсуждать в одном из писем Пастернаку 1926 года. Но там же, глухо, недоговаривая, признается в глубочайшей неутоленности сердечного чувства…

Никакие внешние перемены и переезды не имеют власти над мощным ее творческим импульсом. 31 июля — отъезд из Берлина, 1 августа — приезд в Прагу, поиски жилья, ночлеги в чужих домах, перетаскиванье вещей, непривычный быт в незнакомой стране…

Но уже 5 и 6 августа написаны первые стихотворения цикла «Сивилла», с сентября начнутся циклы «Деревья», «Бог», «Заводские».

Двенадцатого октября поток стихотворений прекращается: Цветаева принимается за поэму «Молодец». Почти три месяца неотрывно она погружена в работу, которая захватывает ее целиком. И когда работа эта завершена, Марина чувствует себя полностью обновленной. Далеко позади остаются сердечная тяжесть и уязвленность, вывезенные из Берлина вместе с памятью о «геликоновском» эпизоде.

Некоторое время спустя она напишет Пастернаку: «А знаете, Пастернак, Вам нужно писать большую вещь. Это будет Ваша вторая жизнь, первая жизнь, единственная жизнь. Вам никого и ничего не станет нужно. Вы ни одного человека не заметите. Вы будете страшно свободны. Ведь Ваше “тяжело” — только оттого, что Вы пытаетесь: вместить в людей, втиснуть в стихи. Разве Вы не понимаете, что это безнадежно, что Вы не протратитесь. (Ваша тайная страсть: протратиться до нитки!)»

Это голос обретенного личного опыта: творчество — лучшее из лекарств от всех жизненных бед! Работа над большой поэмой, а затем над эссе «Кедр» возвращает Цветаеву на твердую почву своего собственного «сивиллиного» дела. Теперь она уже полностью излечена от берлинских разочарований, ниточка душевной зависимости от них окончательно перегорела.

Цитированное письмо Пастернаку адресовано не в Россию, а в Берлин.

Роковым образом Цветаева и Пастернак разминулись — всего на две недели! Хлопоча летом 1922 года о визе в Германию, где жили тогда его родители, Пастернак был уверен, что встретится с Цветаевой; ведь в ее ответном письме из Берлина было сказано: «Я здесь надолго». Борис Леонидович и сам собирался пробыть в Берлине полгода или год — спокойно поработать, издать сборник стихов в здешнем русском издательстве. Но ко времени его приезда в Германию Цветаева уже уехала в Прагу.

Теперь они были отделены друг от друга всего несколькими часами дороги.

И тем острее ощутили горечь разминовения.

Первое письмо Бориса Леонидовича из Берлина Цветаева получила в ноябре. Она ответила дружески тепло и, среди прочего, как бы утешая себя, писала: «Я не люблю встреч в жизни: сшибаются лбом. Две стены. Так не проникнешь. Встреча должна быть аркой: тогда встреча — над. Закинутые лбы!..»

Но существовала и другая правда — вспыхнувшее искушение: ей смертельно захотелось увидеться — теперь, когда они заново открыли друг друга. Посидеть вдвоем в каком-нибудь из берлинских кафе, наговориться всласть… И Цветаева исподволь начинает обдумывать возможность поездки в Берлин, хотя бы на несколько дней. У нее нашлись для этого и деловые поводы: отыскать, например, издателя — для поэмы «Молодец» и для книги прозы, которую она задумала.

Но поездка требует денег.

И визы.

И на кого оставить Алю в канун приближающейся зимы, когда вот-вот грянут холода? Уже теперь, в ноябре, печь в доме приходится топить чуть не полдня, чтобы сырость не проступала на стенах…

Но крепче, чем что бы то ни было, ее удерживает на месте незаконченная рукопись. Поэма «Молодец» будет завершена только к Рождеству, и, пока не поставлена последняя точка, Марина прикована к своему письменному столу надежнее, чем цепями.

Наконец поэма закончена.

И тут почта приносит только что изданную книгу мемуаров князя Волконского — Цветаеву связывает с ним со времен революционной Москвы самая сердечная дружба. Марина принимается за чтение и рецензию, неожиданно разросшуюся на полтора десятка страниц. Получилась не рецензия, а прекрасное эссе «Кедр».

Едва оно дописано, на цветаевском столе появляются дневники, которые вела Марина в Москве, — она хочет теперь составить из них книгу прозы под названием «Земные приметы»…

Ничего особенного: такой мы увидим Цветаеву в любой период ее жизни, мало-мальски стабильный.

Темы и замыслы набегают друг на друга, как холмы в окрестностях Бероунки, — весь вопрос в том, чтобы выбрать, сосредоточиться. И должно произойти нечто совсем уж чрезвычайное, чтобы перерыв в работе затянулся на две-три недели. Тогда она чувствует себя несчастной, обкраденной, обездоленной. Свет ей не мил, все во всём виноваты, жизнь не удалась, она пишет друзьям безысходные и злые письма.

Но может случиться, что уже на следующий день после мрачнейшего будет написано письмо, где мир заново обретает свои сочные краски. Это означает одно: она снова за работой. Тромб рассосался, кровообращение восстановлено — жизнь продолжается.

Двадцать третий год начинался неплохо: спартанский, но не слишком перегруженный хлопотами быт, дивные прогулки, возможность ежедневной работы — и невиданный (несколько даже чрезмерный!) покой горной деревушки. Впрочем, покой — это для тех, кто к нему изначально приспособлен, для тех, кто умеет хранить и лелеять его внутри самого себя.

Но в феврале Пастернак присылает ей из Берлина свой новый поэтический сборник — «Темы и вариации». Книга и сопровождающее ее письмо попадают к Цветаевой в момент, когда она занята обработкой своего московского дневника для книги прозы. То есть делом, в котором творческое напряжение — не самого высшего накала. Это важно. Потому что это означает, что теперь у нее нет защитной брони. Стихи Пастернака обрушиваются на нее с той же силой Ниагарского водопада, что и прошлым летом, когда она читала книгу «Сестра моя жизнь». Все заново — и все по-другому, и только сама сила потрясения сравнима.

Одиннадцатого февраля она садится за письмо-отклик; четырнадцатого письмо продолжено.

Стихи для нее всегда — пропуск доверия. И потому она говорит с Пастернаком как сама с собой, не обдумывая, не оглядываясь на дозволенно-вежливые пределы. В этом длинном письме перед нами, по существу, протокольная запись душевного состояния человека, который читает стихи не глазами, а сердцем. Так, как они и должны быть читаемы.

«Ваша книга — ожог, — пишет Цветаева. — Та — ливень, а эта — ожог: мне больно было, и я не дула. <…> Ну вот, обожглась, обожглась и загорелась, — и сна нет, и дня нет. Только Вы, Вы один…» «Вы утомительны в моей жизни, голова устает, сколько раз на дню ложусь, валюсь на кровать, опрокинутая всей этой черепной, междуреберной разноголосицей: строк, чувств, озарений — да просто шумов. <…> Что-то встало, и расплылось, и кончать не хочет, — я унять не могу…»

В письме, однако, не просто отражено волнение: это письмо-поддержка. Ибо Пастернак не скрыл собственного недовольства книгой. Цветаева не соглашается, она настаивает на «первичности», подлинности, вечности лучших стихов сборника. Она предрекает Пастернаку путь неостановимого развития. Она пишет: «Ни от кого: ни от Ахматовой, ни от Мандельштама, ни от Белого, ни от Кузмина я не жду иного, чем он сам. (Ничего, кроме него.) — Любя, может быть, страстно! — (Завершение, довершение: до, за — предел!) Я же знаю, что Ваш предел — Ваша физическая смерть».

Потрясение толкает и саму Цветаеву к лирическому слову; как раз в эти дни возникнут ее первые стихи, прямо обращенные к Борису Леонидовичу. Она отошлет их ему немного позже.

Но уже через две с лишним недели до Праги доходит слух: Пастернак собирается возвращаться в Россию.

Его отъезд — дело дней.

Слух вскоре подтверждает и сам Борис Леонидович: наконец-то он внятно написал, как надеялся на встречу.

Взрыв отчаяния сотрясает Марину. Она торопливо наводит справки о визе, обдумывает, где достать на поездку деньги, обращается за советом и помощью к Марку Слониму, который не раз ездил в Берлин.

Но все усилия напрасны! За короткий срок — Пастернак сообщил, что уезжает 18 марта, — добиться разрешения на выезд невозможно.

«Мокропсы,

9 нов [ого] марта 1923 г.

Дорогой Пастернак,

Я не приеду, — у меня советский паспорт и нет свидетельства об умирающем родственнике в Берлине, и нет связей, чтобы это осилить, — в лучшем случае виза длится две недели. (Тотчас же по получении Вашего письма навела точнейшие справки.) Если бы Вы написали раньше и если бы я знала, что Вы так скоро едете <…>

Милый Пастернак, у меня ничего нет, кроме моего рвения к Вам, это не поможет. Я все ждала Вашего письма, я не смела действовать без Вашего разрешения, я не знала, нужна Вам или нет. Я просто опустила руки. <…> Теперь знаю, но поздно. <…>

Не приеду, потому что поздно, потому что беспомощна, потому что Марк Слоним, например, достает разрешение в час, потому что это моя судьба — потеря…»

Надежда на встречу в Берлине рухнула.

На смену ей, в утешение, придет новая, совсем хрупкая мечта — встретиться через два года в Веймаре. Пастернак обещал, что непременно вырвется еще раз, к родне, заранее известив Марину. Как ни эфемерна эта надежда, оба принимают ее всерьез — хотя бы потому, что ничего другого не остается. Но два года!

«Ах, Пастернак, ведь ноги миллиарды верст пройдут, пока мы встретимся! <…> Пастернак, два года роста впереди, до Веймара. (Вдруг — по-безумному! — начинаю верить!). Мне хочется дать Вам одно обещание, даю его безмолвно. — Буду присылать Вам стихи и все, что у меня будет в жизни. <…> Мой Пастернак, я, может быть, вправду когда-нибудь сделаюсь большим поэтом, — благодаря Вам! Ведь мне нужно сказать Вам безмерное: разворотить грудь! В беседе это делается путем молчания. А у меня ведь только перо!.. Господи, все дни моей жизни принадлежат Вам! Как все мои стихи… Последние слова: будьте живы, больше мне ничего не нужно…»

Восемнадцатое марта Цветаева проведет на своей «богемской горе», мысленно провожая и расставаясь. Надо знать силу этого ее «мысленно», чтобы понять: и в живейшей реальности расставание не могло быть пережито сильнее.

Зима 1923 года в Мокропсах была почти бесснежной, похожей скорее на прохладное северное лето. Уже в феврале запахло весной, набухли вербы, зазвенели от дождей ручьи. Позже она записала в своей тетрадке: «Весну этого года я увидела черной, в темноте, скорей услышала, чем увидела, — в шуме <…> надувающихся, торопящихся, проносящихся ручьев…»

Страдивариусами в ночи

Проливающиеся ручьи…

Казалось, еще немного и станет совсем тепло. А тепло пришло только в июне, когда дожди успели уже надоесть: с конца марта они лили чуть не ежедневно — весь апрель и май.

Но 18 марта стоял чистый, прозрачный весенний день. Цветаева провела его в одиночестве.

Накануне было написано первое стихотворение из тех десяти, которые составят позже цикл «Провода», целиком посвященный Пастернаку. Теперь, в самый день его отъезда, создано второе. В нем — душевная буря, с трудом облекающаяся в слова:

Чтоб высказать тебе… да нет, в ряды

И в рифмы сдавленные… Сердце — шире!

Боюсь, что мало для такой беды

Всего Расина и всего Шекспира!

Не хватает слов, тесна стихотворная строка, горловой спазм мешает договаривать до конца фразы: Цветаева стремится отлить в поэтическую форму саму стихию сердечного волнения. Горечь, жалоба, пронзительное чувство утраты переданы в обрывочных строках и словах. Только в последней строфе стихотворения эмоциональный накал разряжается в протяжном плаче, облегчающем трагедийное напряжение. Страдание обретает слова:

О по каким морям и городам

Тебя искать? (Незримого — незрячей!)

Я про?воды вверяю провода?м,

И в телеграфный столб упершись — плачу.

А в Берлине, на вокзале Шарлоттенбург, Пастернаку, уже стоявшему на подножке вагона, Роман Гуль вручил прощальный цветаевский подарок: книгу Эккермана «Беседы с Гёте». И еще в кармане Пастернака лежал переданный ему конверт со стихами Марины: по ее условию он мог прочесть их только в дороге.

Пройдет три года. Свидание в Веймаре тоже не состоится. Уже живя во Франции, Цветаева вспоминала этот свой день, 18 марта, почти с ужасом: «О, Борис, это страшно, — помнишь 1923 год, март, гору, строки:

Не надо Орфею сходить к Эвридике

И братьям тревожить сестер».

«Борис, это страшно…» Какой же была эта боль, если она так жжет сердце даже при воспоминании!

Мирно начавшийся в тихой горной деревушке, этот год не принес Цветаевой покоя. Он стал годом бурных душевных потрясений, не раз выводивших ее на хрупкий край отчаяния. Иному человеку с лихвой хватило бы на несколько лет того концентрата эмоций и размышлений, который зафиксировали цветаевские стихи и письма этого года.

Вся весна будет заполнена стихами к Пастернаку, тоской разминовения. Летом вспыхнет еще одна переписка, с другим корреспондентом, Александром Бахрахом, — она принесет Марине удар, тяжело пережитый в августе. А в осенние месяцы непредсказуемо и неодолимо, как стихия, врывается в ее жизнь большое чувство — уже не к дальнему, а к тому, кто оказался совсем рядом. Имя стихии на этот раз — Константин Родзевич.

Какой простор для моралиста! Кажется, перед нами — сплошная лихорадка сердечных бурь, а вовсе не семейная идиллия, какую рисует дочь поэта в своих воспоминаниях… И всё это — рядом с мужем, о судьбе которого так болело сердце Цветаевой все годы разлуки? Какое искушение — порассуждать о «подлинных» и «выдуманных» страстях и вынести бескомпромиссное суждение! Но измеритель силы и качества сердечных эмоций не изобретен, и тот, кто берется не предположительно, а категорически судить об этой тонкой сфере, обнаруживает лишь свою природу души и сердца — не более.

Не будем торопиться с оценками.

Проследим лучше за успехами цветаевской поэзии в этом году. И тогда выяснится, что русская лирика бесконечно обязана легко загорающемуся, легко обольщающемуся, незащищенному сердцу Марины Цветаевой.

Утрата душевного равновесия в феврале прорвалась настоящим поэтическим потоком, который в весенние месяцы соревнуется с изобилием чешских дождей и ручьев. Среди прекрасных стихов, созданных в феврале — мае: циклы «Провода», «Федра», «Поэты», стихотворения «Эвридика — Орфею», «Душа».

Новый взрыв боли в августе — и еще четырнадцать шедевров! В их числе: «Письмо», «Час Души», «Минута», «Раковина»…

Наконец, последний взрыв осенью — и, помимо лирики, еще до середины следующего года будет выплескиваться волна, оставившая нам «Поэму Горы» и «Поэму Конца» — жемчужины в поэтическом наследии Цветаевой.

3

Со стороны, не вглядываясь в жизненные подробности, — лихорадка, безумие.

А вблизи?

В глазах дочери (судя по ее мемуарам) — семейный рай. В глазах мужа, вплоть до осени, будни Марины — труженический подвиг, почти послушание. (Эфрон — Волошину, 10 мая 1923 года: «Марина проводит дни как отшельник. Очень много работает, часами бродит одна в лесу, бормоча…») В глазах тех, кто следит за литературными новостями, этот год — год обильных цветаевских публикаций и пристального внимания критики к ее творчеству: ни одна из ее публикаций не остается без отклика, почти всегда благожелательного.

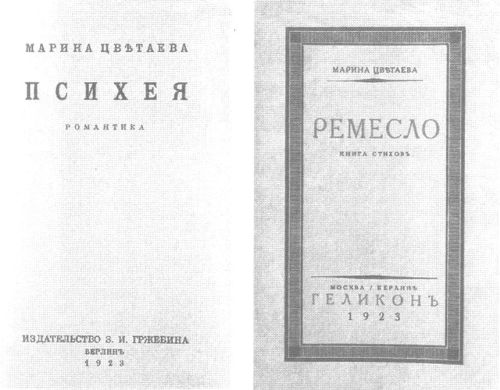

Обложки книг Цветаевой, вышедших в Берлине в 1923 году

В Берлине, еще до отъезда Пастернака в Россию, вышел сборник «Ремесло». В мае появился другой — «Психея». В «Современных записках» опубликована пьеса «Фортуна», в «Воле России» — другая: «Приключение». А кроме того, стихи — в журналах, многочисленных сборниках, антологиях, альманахах. И в газетах — не только в Берлине, но и в Париже, Варшаве, Риге и даже в Галлиполи, в Турции, где еще оставалось немало русских.

Однако посреди всего этого она напишет свое блистательное «Прокрасться…»:

А может, лучшая победа

Над временем и тяготеньем —

Пройти, чтоб не оставить следа,

Пройти, чтоб не оставить тени

На стенах…

Может быть — отказом

Взять? Вычеркнуться из зеркал?

Так: Лермонтовым по Кавказу

Прокрасться, не встревожив скал.

А может — лучшая потеха

Перстом Севастиана Баха

Органного не тронуть эха?

Распасться, не оставив праха

На урну…

Известность, слава, признание современников — все это вещи, которые ее никогда на глубину не огорчали и не тешили. Они сказывались на уровне жизненных удобств — это правда. Помогали (или мешали) расплатиться с долгами. Устроить собственный вечер. Не более того. Ибо с ранних лет она знала цену дара, данного ей Богом, — и в подтверждениях со стороны напрочь не нуждалась. Потому же ее невозможно было уязвить пренебрежительным критическим отзывом; то были комариные укусы — малоприятные, что и говорить, но и только.

Публикации Цветаеву радуют. А вот отклики критиков, как правило, раздражают. Потому что хвалят поверхностно, мимо, не за то. «Хваля меня, — пишет Цветаева в одном из писем, — хвалят не меня, а Любовь Столицу. Если бы я знала ее адрес, я бы отослала ей все эти вырезки. Это не я».

Александр Бахрах

Только один «критический» голос выделяется среди других безукоризненной настроенностью именно на цветаевскую волну. Это голос Александра Бахраха. Его отклики появились в берлинской русской газете «Дни». Один из немногих, он с восхищением принял не только ее стихи, но и эссе «Световой ливень», мало кому понравившееся.

Еще в конце апреля, прочитав рецензию на свое «Ремесло», Цветаева начала писать Бахраху письмо. Но дописала, когда в газете «Дни» появился его же отклик на «Психею».

«Я не знаю, принято ли отвечать критику иначе, как колкостями — и в печати. Но поэты не только не подчиняются обрядам — они творят их! Позвольте же мне нынче, в этом письме, утвердить обряд благодарности: критику — поэта. <…> У вас редчайший подход — между фотографией (всегда лживой) и отвлеченностью. Вы берете то среднее, что и составляет сущность поэта: некую преображенную правду дней…»

Летом, в Берлине, они наверняка проходили мимо друг друга на литературных вечерах.

Но не познакомились.

И только теперь из ответного письма Цветаева узнаёт, что критику всего двадцать лет! Это, однако, не смущает ее, скорее наоборот — воодушевляет. Значит, можно говорить свободнее, опекать, помогать росту. Интонации нежной опеки, почти материнского покровительства звучали и в ее письмах «Геликону» летом 1922 года; спустя годы они же звучат в письмах Гронскому, Штейгеру; их нет только в цветаевской переписке с Пастернаком и Рильке.

Из разочарований и боли родится позже горькая и парадоксальная цветаевская формула: «Дать можно только богатому, помочь — только сильному». Но и обретение формулы не научит ее осмотрительности: слишком легко она предполагает и богатство и силу чуть ли не в первом встречном…

Писем Бахраха мы не знаем, но Цветаеву они подкупают тонкостью реакций. «Ваш голос молод, — читаем мы во втором письме, отправленном в Берлин, — это меня умиляет и сразу делает меня тысячелетней, — какое-то каменное материнство, материнство скалы. <…> Продолжайте писать ко мне и памятуйте одно: я ничего не присваиваю. <…> В Вашем письме я вижу не Вас ко мне, а Вас — к себе. Я случайный слушатель, не скрою, что благодарный. Будемте так: продолжайте думать вслух, я хорошие уши, но этими ушами не смущайтесь и с ними не считайтесь. Пусть я буду для Вас тем вздохом (или тем поводом к вздоху!) — единственным исходом для всех наших безысходностей!»

Это важные строки для понимания цветаевского эпистолярного жанра вообще. И для верного прочтения ее писем, потому что стилистика их непривычна.

В сущности, «думанье вслух» с пером в руке — ее собственное любимейшее занятие. Это ее «час души» — перед лицом дорогого собеседника. «Думанье», порой как будто совсем забывающее про слушающие уши («ушами не смущайтесь и с ними не считайтесь»). Но нет, «другой» ей необходим. Как катализатор, как повод для духовной работы, которая свершается в ней непрестанно. Ибо вся Цветаева — непрестанное движение и самосозидание, не останавливающееся ни на минуту. Она в любой момент готова отказаться от «вчерашних правд», если сегодня их перерастает.

Письма — лаборатория ее роста. И того же она хочет для своего корреспондента.

Проницательный ум в Цветаевой отмечают все, кто с ней сталкивался в жизни, — не говоря уж о том, что само творчество ее не позволяет в этом усомниться. Но куда девается ее проницательность, когда хоть немного взволновано сердце?

Ей так нужен слушатель, что она постоянно грешит простительнейшим из грехов: переоценкой своего собеседника. Ей достаточно малого — любви человека к стихам, например, или любви к природе, чтобы тут же достроить образ по высшему образцу.

И в случае с Бахрахом она даже не предчувствует, что расставляет силки… прежде всего собственному непредсказуемому сердцу. Ибо только Пастернак, а позже Рильке способны были радоваться, не пугаясь, безоглядному потоку ее размышлений обо всем, что придет в голову…

Но Пастернак далеко. Прямой связи с ним нет. Для каждого письма нужно искать верную оказию, не всякая еще и годится. Сквозь все помехи и расстояния Цветаева лелеет их заочную связанность и отлично знает, что пастернаковского слуха ей ничто не заменит. Но между их письмами проходит полгода, иногда и больше! А «отвод души» в лирику не дает полной внутренней разрядки — нерастраченным, невыраженным остается столь многое! Только в тридцатые годы Цветаева найдет безотказную отдушину для думанья с пером в руке: лирическую прозу. А пока ее хватило бы и на десять корреспондентов: так велика, неисчерпаема ее потребность думать, сомневаться, искать, осмыслять — перед лицом друга.

Вот почему обрадовал ее юный, чистый голос Бахраха. Июньские и июльские письма к нему легки, свободны, светло приподняты. Она щедро дарит свой мир: «Я хочу, чтоб Вы росли большой и чудный, и, забыв меня, никогда не расставались с тем — иным — моим миром!

Ясно ли Вам? Ведь это — наугад, но иногда наугад — в упор! Если Вы мне ответите: я не большой и не чудный и никогда не буду большой и чудный — я Вам поверю. <…>

Я хочу, дитя, от Вас — чуда. Чуда доверия, чуда понимания, чуда отрешения. Я хочу, чтобы Вы, в свои двадцать лет, были семидесятилетним стариком — и одновременно семилетним мальчиком, я не хочу возраста, счета, борьбы, барьеров. Я не знаю, кто Вы, и ничего не знаю о Вашей жизни, я с Вами совершенно свободна, я говорю с духом.

Друг, это величайший соблазн, мало кто его выдерживает. Суметь не отнести на свой личный счет то, что направлено на Ваш счет — вечный. Не заподозрить — ни в чем. Не внести быта. Иметь мужество взять то, что так дается. Войти в этот мир — вслепую…»

Это в письме 14–15 июля. Из письма 20 июля: «Мне важно, чтобы любили не меня, а мое “Я”, ведь это включается в мое. Так мне надежнее, просторнее, вечнее…»

25 июля: «Любите мир — во мне, не меня — в мире. Чтобы “Марина” значило: мир, а не мир — “Марина”.

Марина, это — пока — спасательный круг. Когда-нибудь сдерну — плывите! Я, живая, не должна стоять между человеком и стихией…»

Что и говорить, испытание юному Бахраху предстояло нелегкое. Преобладающее чувство у Цветаевой в этой переписке — совсем другое, чем в переписке с Пастернаком. Оно явно сродни материнскому. «Мое дитя» — так называет она своего корреспондента не только в письмах, но и в записях для себя. Но так как все ее чувства слишком быстро обретают ураганную силу, включая и чувство нежнейшего опекунства, то в материнское начало поверить нелегко. И сам Бахрах, и сегодняшний читатель истолковывают тексты этой переписки по привычному руслу. В самом деле, куда проще принять все эти пассажи за причуду обычной женской любви, стыдливо прячущейся за словами о «неприсвоении», о «вечном», а не личном. О некоем мире, в который надо войти вслепую…

Между тем в июльских письмах Марины Ивановны речь зашла о ее приезде в Берлин и о вполне реальной встрече. Кроме того, и сами темы, которые непредсказуемо возникли в письме 25 июля, могли повергнуть в столбняк и не столь молодого корреспондента. По своему обыкновению, едва пожелав «чуда доверия», Цветаева, со своей стороны, лавиной обрушила на слабые плечи Бахраха доверие собственное. С никогда не виденным двадцатилетним юношей она говорит безоглядно, как сама с собой, поверяя сокровенные мысли и наблюдения. Откуда же ему было знать, что целый пассаж о «близкой любви», о душе и теле, например, отношения к нему, Бахраху, не имеет? Что это лишь импровизированный выплеск наболевшего и никем еще не выслушанного — а он здесь только «уши», только собеседник, помогающий додумать нечто, что давно беспокоило. Додумать, сформулировать — и тем самым освободиться — для следующей ступени роста. «Дружочек, — пишет она в том же письме, — я подарю Вам все свои дохлые шкуры, целую сокровищницу дохлых шкур, — а сама змея молодая и зеленая, в новой шкуре, как ни в чем не бывало…»

Она стремительно сокращает дистанцию, еще не запасшись никаким знанием о своем корреспонденте — вместит ли?

И в очередной раз обнаруживает свою «безмерность» — на сей раз в виде нечувствительности к тем тонким граням человеческих отношений, пренебрежение которыми мстит за себя. Почти всегда. Бахрах, ошеломленный, умолкает. На целый месяц.

Причиной, впрочем, был не только, а может быть, и не столько шок, сколько увлечение юной поэтессой, с которой у него назначена была встреча на балтийском побережье, — спустя полвека Бахрах сам рассказал об этом в воспоминаниях. А тогда ему не пришло в голову, что увлечение поэтессой нисколько не мешает письменному «роману» с Цветаевой. Что это — из разных пластов жизни.

Бахрах умел вчитываться в цветаевские стихи, но не в цветаевские письма. «Я ничего не присваиваю…» — писала Марина. Он прочел, но не услышал — или не поверил.

Во всяком случае — замолк…

День идет за днем, неделя за неделей. Все возможные причины молчания Цветаева тщательно обдумала, взвесила и отклонила. Остался голый факт — очередной утраты. И несомненность пронзительной сердечной боли.

Какие стихи высекает эта боль из цветаевской музы! «Раковина», «Минута», «Наука Фомы», «Письмо»…

Так писем не ждут.

Так ждут — письма,

Тряпичный лоскут,

Вокруг тесьма

Из клея. Внутри — словцо.

И счастье. И это — всё.

Так счастья не ждут,

Так ждут — конца:

Солдатский салют

И в грудь — свинца

Три дольки. В глазах красно.

И только. И это — всё.

Не счастья — стара!

Цвет — ветер сдул!

Квадрата двора

И черных дул.

(Квадрата письма:

Чернил и чар!)

Для смертного сна

Никто не стар!

Квадрата письма.

Не в силах сразу расстаться с иллюзией обретенной дружбы, Цветаева ведет записи — дневник ожидания, который назовет позже «Бюллетенем болезни». Получив наконец в конце августа письмо Бахраха, она отошлет ему «Бюллетень».

«Станьте на секунду мной, — пишет она 27 августа, — и поймите: ни строки, ни слова, целый месяц, день за днем, час за часом. Не подозревайте меня в бедности: я друзьями богата, у меня прекрасные связи с душами, но что мне было делать, когда из всех на свете в данный час душ мне нужны были — только Вы?! О, это часто случается: собеседник замолк (задумался). Я не приходо-расходная книга и, уверенная в человеке, разрешаю ему все. Моя главная забота всегда: жив ли? Жив — значит, мой!

Вначале это был сплошной оправдательный акт: невинен, невинен, невинен, это злое чудо, знаю, ручаюсь, верю! Это жизнь искушает. — Дождусь. Дорвусь. Завтра! — Но завтра приходило, письма не было, и еще завтра, и еще, и еще. Я получала чудные письма — от друзей, давно молчавших, и совсем от чужих (почти), все точно сговорились, чтобы утешить меня, воздать мне за Вас — да, я читала письма и радовалась и отзывалась, но что-то внутри щемило и ныло и выло и разъярялось и росло, настоящий нож в сердце, не стихавший даже во сне. Две недели прошло, у меня появилась горечь, я бралась руками за голову и спрашивала: ЗА ЧТО? Ну, любит магазинную (или литературную) барышню, я-то что сделала? <…> Друг, я не маленькая девочка (хотя — в чем-то никогда не вырасту), жгла, обжигалась, горела, страдала — все было — но ТАК разбиваться, как я разбилась о Вас, всем размахом доверия — о стену! — никогда. Я оборвалась с Вас, как с горы…»

В «Бюллетене» — множество важных признаний, еще и еще пытающихся помочь пониманию.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава XI 1921–1923. Евгения Лурье

Глава XI 1921–1923. Евгения Лурье 1 Первый год десятилетия всегда знаменуется для Пастернака резкой сменой занятий, стиля, круга общения. Выход из кризиса был невозможен без новой любви. На этот раз он спасся во многом благодаря знакомству, а потом и браку с Евгенией

Глава XIV 1923–1925

Глава XIV 1923–1925 1 17 декабря 1923 года в Большом театре чествовали Валерия Брюсова по случаю его пятидесятилетия.Брюсов встречал юбилей в состоянии тяжелой депрессии. Он остро чувствовал литературное одиночество, писал откровенно слабые, искусственные стихи, а весь его

Глава третья 1923–1925: СТОЛИЦА ИЛИ СТАНИЦА?

Глава третья 1923–1925: СТОЛИЦА ИЛИ СТАНИЦА? Не с гордо поднятой головой покидал недавний грозный налоговый начальник Букановскую. Судим! Клеймо! Опозорен! Хоть не выходи на улицу.Еще хуже было осознавать, что теперь он никому не нужен. Как жить в свои неукротимые

Глава 1 Учреждение в 1923 году Соловецкой каторги

Глава 1 Учреждение в 1923 году Соловецкой каторги Причины образования лагеря принудительных работ на Соловках В первые дни после захвата большевиками власти пронесся по всем городам Российской Империи ураган массовых кошмарных зверских убийств, совершенных самосудом

Глава 2 МОСКВА, 1921-1923 ГОДЫ

Глава 2 МОСКВА, 1921-1923 ГОДЫ Глеб Иванович Бокий налаживанием многоплановой и сложной работы спецотдела занялся рьяно и с личным тайным интересом: в возможностях новой структуры при ВЧК, под ее крышей он усматривал в перспективе вероятность организации неких работ и

Глава 2 1923-й

Глава 2 1923-й 1Цветаевские места в окрестностях Праги очень живописны. Если сесть на электричку на Смиховском вокзале, дорога до Вшенор займет меньше получаса. Но красота за окнами начнется не сразу, а после Радотина. Вдали появятся гряды высоких темно-зеленых холмов,

ТРЕТЬЯ ГЛАВА ВОСПИТАНИЕ 1920–1923

ТРЕТЬЯ ГЛАВА ВОСПИТАНИЕ 1920–1923 Нас шестеро. Оба младших родились в разгар мятежа и кризиса: Элизабет весной 1918-го; Михаэль годом позже. Благодаря прибавлению новой парочки, Голо и Моника были произведены в статус «средних», тогда как мы с Эрикой повысились почти до ранга

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА НЕПОРЯДКИ И РАННЕЕ ГОРЕ 1923–1924

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА НЕПОРЯДКИ И РАННЕЕ ГОРЕ 1923–1924 Всегда все тот же беспорядок: с незапамятных времен, то же страдание, то же увеселение…Глубины органической жизни беспорядочны — лабиринт, болото смертельного вожделения и созидательной силы. Корни нашего бытия

Глава XXXIII Процесс 1923 года

Глава XXXIII Процесс 1923 года Вопрос о месте, где надлежало быть процессу, решился в пользу Рима. Следователь из Терамо проиграл сражение! И зол же он был!В ожидании отправки на процесс я усердно изучал материалы по «делу», которые были приложены к обвинительному акту.

ГЛАВА 9 Перегруппировка: Берлин, 1922–1923

ГЛАВА 9 Перегруппировка: Берлин, 1922–1923 С первой из трех не то четырех моих жен я познакомился при обстоятельствах несколько странных… «Смотри на арлекинов!»1 I В конце июня 1922 года Набоков приехал из Кембриджа в Берлин. Не питая особой любви к Германии, которую в конце

ГЛАВА 10 Входит муза: Берлин, 1923–1925

ГЛАВА 10 Входит муза: Берлин, 1923–1925 Все равно лучшей жены не найду. Но нужна ли мне жена вообще? «Убери лиру, мне негде повернуться…» Нет, она этого никогда не скажет, — в том-то и