Глава 2 Понтик

Глава 2

Понтик

1

В ближайшие месяцы после смерти матери своенравие четырнадцатилетней Марины выходит из берегов. С энергией и упорством она начинает выстраивать собственную жизнь без оглядки на чьи бы то ни было авторитеты. Словно пар из-под плотно закрытой крышки, вырывается вдруг фонтан подавленной воли; он выплескивается буйным потоком, с водоворотами и мусором молодого эгоизма, вольного и своенравного «я так хочу!». Мать справлялась с такими порывами простым поднятием брови — теперь Марине никто не указ.

Бедный Иван Владимирович! Здоровье его пошатнулось за последние годы, а после смерти Марии Александровны он слег и долго болел. Он и раньше не вмешивался в воспитание детей, целиком передоверив это жене, — теперь, убитый горем, он совершенно беспомощен перед своеволием своих младших. Между тем авторитет отца низвергается в первую очередь — он ближе всего!

С ним заодно ниспровергнут и авторитет домашнего уклада. В доме появилась немка-экономка Елизавета Карловна; она старательна и хозяйственна, порядок налажен, но девочкам нелегко привыкнуть к переменам, которые появились, и они бунтуют. На помощь отец призывает из Ялты знакомую учительницу Бахтурову, «Мартысю», о которой еще недавно сестры вспоминали с восторгом и тоской. Но когда та приезжает, выясняется, что прежняя близость куда-то исчезла. Контакт пропал, и бедная горбунья спустя несколько месяцев вынуждена уехать восвояси.

В ближайшие четыре года Марина сменяет три гимназии.

Гимназия фон Дервиз в Москве

Гимназия Алферовой в Москве

Гимназия Брюхоненко в Москве

В каждой она держится особняком, не сливаясь с классом. Соклассницы запомнили ее независимой, резкой, эксцентричной, насмешливой. Но близкие подруги — они все же появлялись — отметят совсем иные черты: незащищенность, ласковость, доверчивость. Марина вся состоит из таких крайностей: безудержность бурного оживления и нелюдимая закаменелость; то резкость — то нежность…

На уроках ее можно и не заметить: сидит себе тихо на последней парте, читает или что-то пишет. Другое — на перемене. Тут иногда она ошеломляет гимназисток: вдруг появляется около какой-нибудь группки беседующих и приводит всех в замешательство странным вопросом, неожиданной репликой или цитатой.

Реакции ее непредсказуемы, но сама их внезапность органична. Много лет спустя Цветаева признается, что мать Волошина, например, мила ей более всего тем, что по-немецки зовется das Einfall и что сама Марина переводит как своенравную игру жизненных сил. Но это — и ее собственное врожденное свойство! Другим оно кажется нарочитым, на самом деле его исток — природа…

Коса, с которой она приехала из Италии, отрезана, теперь у Марины мальчишеская стрижка с челкой. Жесты тоже мальчишеские, странно-угловатые. Но походка легкая, неслышная, летящая. И прелестный жемчужно-розовый цвет лица.

Свободу и независимость от принятых правил и мнений она проявляет когда и как вздумается. В седьмом классе однажды она появилась с волосами, выкрашенными в соломенный цвет, и с голубой ленточкой в прическе. Соученицы поначитаннее решили, что это в честь «Золота в лазури» — только что вышедшего сборника стихов Андрея Белого. Пройдет время, и Марина сделает шаг еще более решительный: обреет голову и наденет черный чепец.

Она никогда не интересуется тем, «что задано», но с гимназической программой, в общем, справляется. Правда, ей ненавистны точные науки, сложны ее отношения с математикой и физикой, а химия интересна лишь постольку, поскольку в опытах смеси получают иногда красивый цвет.

Классные дамы избегают делать ей замечания, а учителя не слишком часто вызывают отвечать урок. Это мудро: спокойнее игнорировать ученицу, способную ответить дерзостью. Но когда однажды учитель истории задает ей какой-то конкретный вопрос о Французской революции, Марина встает и отвечает — пространно и без запинки, с постепенно возрастающим увлечением, совсем не по учебнику и не так, как излагал тему на уроках сам учитель. Она рассказывает подробно и конкретно — имена, события, эпизоды… В полной тишине ее завороженно слушает весь класс, а вместе с ним историк-учитель. И только звонок на перемену оборвет блестящий монолог.

Уроки она часто пропускает. Выходит из дому в положенное время — и, тихонько вернувшись, пробирается на чердак. Там холодно, неуютно, но Марина читает взятую из дому книгу и терпеливо ждет, когда уйдет на службу отец. Потом возвращается в свою комнатку и всласть отдается любимым занятиям — пишет или читает.

Читает она запойно.

Книги в материнском шкафу и в шкафу старшей сестры давно прочитаны. Теперь она увлечена новинками литературы, русскими и иностранными, особенно поэзией. Гимназистки с ней часто советуются — что читать, — и Марина охотно дает рекомендации, а то и приносит книги из дома. Одной она советует прочесть Сельму Лагерлёф, другой — свежие сборники «Знания» и свой любимый роман Степняка-Кравчинского «Андрей Кожухов», кому-то — стихи революционного поэта Евгения Тарасова.

Из гимназии в гимназию за ней тянется шлейф репутации дерзкой и вольномыслящей ученицы. Однажды кто-то подслушал громкие голоса, доносившиеся из кабинета директора, — туда была вызвана Цветаева. Слышно было, как в ответ на выговор она громко и дерзко отвечала:

— Не пытайтесь меня уговорить! Горбатого могила исправит! Хотите исключить — исключайте! Пойду в другую гимназию — ничего не потеряю. Уже привыкла кочевать. Это даже интересно — новые лица…

Весной 1909 года класс выезжает на пасхальные каникулы в Крым. И тут подруги замечают в Марине новые черты. Оказывается, у нее прорва энергии и совершенно спартанские привычки. Никакой изнеженности! Она мало спит и мало ест, не боится холода, никогда не кутается, любит ветер и быструю ходьбу. При переездах она всегда садится на козлы, рядом с возницей, и превосходно выглядит там — в легкой одежде, с бусами из ракушек на шее, с развевающимися волосами…

Она сама выбирает себе подруг. На перемене внезапно подойдет к прогуливающимся по зале, возьмет под руку гимназистку, которая ее заинтересовала, и предложит: «Походим вместе!» А то и прямее: «Давайте дружить!» Обычно она выбирает кого-нибудь из старших классов: из-за пропущенных за границей двух лет соклассницы Марины младше ее, с ними ей неинтересно.

Она настойчиво отыскивает тех, кто не похож на других. И легко обманывается, избирая объект восхищения: она слишком доверчива к первому впечатлению, слишком легко предполагает в человеке прекрасные качества. Выбирает по случайной обмолвке, по выражению глаз, но больше всего — по любви к стихам. Страсть к поэзии всю жизнь будет играть в ее глазах роль лакмусовой бумажки: не может быть, чтобы человек, носящий эту страсть в себе, не был прекрасен!

Однажды на перемене Марина раздумчиво начинает:

— Был тихий вечер, вечер бала…

— Был тихий вальс… — неожиданно подхватывает чей-то голос рядом.

— Радугина! — радостно восклицает Марина. — Вы знаете стихи Виктора Гофмана? Как хорошо!

Такой диалог — это уже начало дружбы. Очаровываясь и разочаровываясь, Марина жадно ищет родственную душу, и нетерпеливая надежда у нее неизменно опережает трезвую оценку. Младшая сестра привычно подтрунивает над очередными восторгами старшей:

— Давай на пари — разочаруешься! Месяца не пройдет!

И раз за разом Ася пари выигрывает.

Но светловолосая Валя Генерозова с лучистыми серыми глазами надолго удержала привязанность Марины. Она действительно отличалась от других: любила уединяться на переменах, хорошо пела романсы и знала наизусть множество стихов. Валя была пансионеркой — в будние дни жила в гимназическом интернате, бывая дома лишь по субботам и воскресеньям. Не из-за нее ли и Марина решила перейти в интернат? Они писали друг другу письма, а поздними вечерами в дортуаре, когда все засыпали, тихонько беседовали до зари. Это именно Валя завоевала такое доверие подруги, что Марина стала приносить ей из дому свои дневники. Те самые, что были начаты еще в Нерви.

Однако родные Вали не позволили девочкам сблизиться домами: помешала бунтарская репутация Марины.

2

Еще одна гимназическая подруга Марины, Соня Юркевич, признавалась много лет спустя, что она была заворожена очарованием этой странной ученицы. И однажды пришла в ее дом в Трехпрудном переулке из любопытства — ей захотелось посмотреть на «гнездо этой необычной и яркой птицы».

Соню изумил дом Цветаевых. Вернее, царящая в нем атмосфера. В ее собственной семье не было ничего похожего!

Тут все были странно разобщены — взрослые и дети. Для обитателей не существовало, кажется, никаких общих правил; потаенность и даже некая вражда висели в воздухе; никакой легкости в отношениях друг с другом. Особенно изумило Соню пренебрежение, с каким сестры Цветаевы относились к отцу. Они позволяли себе ехидничать относительно его политических пристрастий — прямо за обедом, и при гостье! Марина задавала тон, младшая, Ася, во всем ей подражала, наперегонки своевольничая и дерзя.

Это, однако, не помешало Соне привести Марину в свой родительский дом, так отличавшийся от цветаевского.

То был дом известного в Москве географа и педагога И. В. Юркевича, славившийся гостеприимством. Соня знакомит Марину со своими старшими братьями — Владимиром, Сергеем и Петром. Красивые доброжелательные студенты, они очень любят гостей, с удовольствием готовы обсуждать все подряд и не менее охотно — веселиться.

Марина попросту зачарована.

Ближайшим летом Соня предложила подруге приехать к ним на несколько дней в Орловку — родовое имение в Тульской губернии. И Марина радостно соглашается.

Эти несколько дней в Орловке она потом долго будет вспоминать. И молодежь, и старшие, вместе и порознь, спорили, музицировали, слушали граммофон, читали книги. А еще она ездила с Петром верхом на лошадях. Обычно застенчивая среди незнакомых людей, Марина сама удивлялась той легкости, с которой она окунулась в эту атмосферу доброты, веселого доброжелательства и непринужденного общения.

Вернувшись в Тарусу, на свою Песочную дачу, она загрустила. Слишком ощутимой после Орловки показалась ей здесь разреженность воздуха! Тут были свои радости, но…

Ей предстояли осенние экзамены из-за очередной смены гимназии; Марина готовилась перейти в гимназию Брюхоненко. И потому в августе ей приходится сидеть на своем балкончике и с отвращением зубрить алгебру и химию. Правда, вид с ее балкончика замечательный — сквозь березовые листья внизу видна широкая Ока, поблескивающая под солнцем.

После полудня Марина гуляет среди полей поспевающей ржи. Но теперь чем прекраснее мир вокруг, тем острее ощущает она горечь в собственном сердце. Даже прелесть тарусских холмов, долин и перелесков не способна утешить ее надолго, хотя каждое облачко здесь ей в праздник и влюблена она буквально в каждый поворот дороги. У нее настоящий дар: наслаждаться красками заката, холодным светом луны, просторными далями…

Она рада, что может рассказать об этом своему старшему умному другу. Перед отъездом из Орловки они договорились с Петром Юркевичем о переписке.

Петр Юркевич

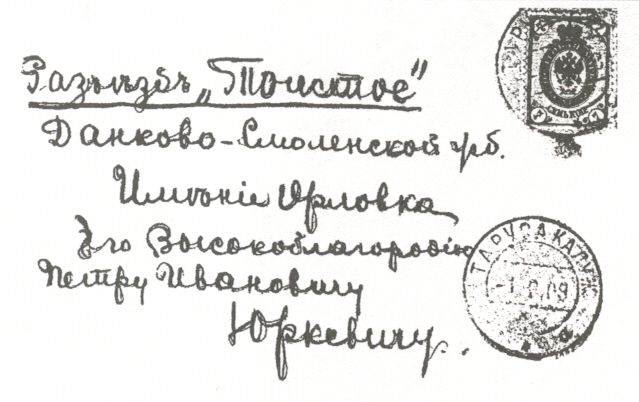

Конверт письма Марины Цветаевой Петру Юркевичу

— О чем же мне писать вам? — спросил Петр, прощаясь.

— Обо всем, что придет в голову! — уверенно отвечала Марина.

И в тридцать, и в сорок лет она будет повторять то же самое: писать письма друзьям надо не обдумывая и не выстраивая их — как получится и о чем в тот момент захочется. Только то и дорого, что «срывается» с языка! Она доверяет спонтанным чувствам, будто уже начиталась современных философов; похоже, что — как говорила в свое время мать Марины — это «витало в воздухе». В письмах, как потом и в стихах, она буквально «ловит на перо» едва родившееся движение чувства и мысли — еще не устоявшихся, не оформившихся, — именно таким она особенно верит, они неподдельны. Потому-то ее письма и не идут ни в какое сравнение с гладкими письмами большинства ее корреспондентов — разве что Пастернак пишет так же безоглядно. Соединенные с редкостной искренностью, почти со страстью к душевному самообнажению, письма Марины — верный проводник к глубинным истокам ее чувств и поступков. Лишь время от времени она пытается взнуздать собственную откровенность, догадываясь, что собеседник может оказаться к ней неготовым. «Написала я Вам, кажется, много лишнего, — замечает она в одном из писем этого лета, — но горе мое в том, что я всегда пересолю — не умею остановиться вовремя»…

Все чувства ее прирожденно гипертрофированы, и не составляет исключения мучительное переживание одиночества. Благодаря письмам к Петру Юркевичу мы знаем об этом с ее собственных слов. «Это мучение и страдание ежеминутное и ежечасное», — признается она Петру. Оно отступает только тогда, когда Марина читает хорошую книгу, пишет стихи, письмо или беседует с дорогим ей человеком. Временами она боится этой боли настолько, что готова пить вино, бежать куда угодно или броситься на грудь первому встречному.

«Бродила я меж желтой рожью, — пишет она своему новому другу, — садилось солнце — и край неба был огненно-красный, переходящий в золотой. Приближающаяся темнота, бледный месяц, голубоватая даль — все это настраивало к грусти. Я думала над тем, почему люди так одиноки. Ведь это ужас, подумайте, это проклятие. И ведь никогда люди, даже самые-самые близкие, не могут знать, что происходит в душе друг у друга…»

Острейшая хандра длится у нее иногда несколько дней подряд, не отпуская. Переживание заброшенности, потерянности, оставленности… Даже в любимой Тарусе. Рай вокруг — и чуть ли не ад внутри!

Но эта девочка не просто хандрит, ее мысль бьется вокруг извечных вопросов бытия. Зачем, ради чего жить? Где, в чем цель? К чему это ежедневное бессмысленное прокручивание суеты? «Унизительно жить, не зная зачем», — пишет она своему другу.

А может быть, выход — в той мечте, о которой она впервые услышала в Нерви? Бацилла революционной романтики не стерлась в ее памяти годами разлуки с теми необыкновенными людьми. Мечта о революции все еще греет ее сердце!

Но в России революционная буря уже утихла. Осенью 1908 года Марина видела вокруг усталых, разочарованных людей, давно растративших боевой порох. Однажды ей попадается в руки «Дух времени» Вербицкой — книга, в которой описаны знаменитые похороны революционера Николая Баумана в октябре 1905 года в Москве. Она жадно глотает страницу за страницей, потом отбрасывает книгу и садится за письмо к Понтику. (Она называет его в письмах Понтиком. И поясняет: «несостоявшимся пойнтером». Ассоциация не слишком внятная, но ей необходима шутка и даже ирония — они прикрывают застенчивость; не так-то легко говорить о сокровенном с человеком, которого знаешь без году неделю!)

«Мысль, что все это прошло, что молодость пройдет без этого, не дает мне покоя, — пишет она. — Можно жить без очень многого: без любви, без семьи, без “теплого уголка”!.. Но как примириться с мыслью, что революции не будет?..» «Если бы началось, стала бы я хандрить! От одной мысли крылья вырастают!..»

Революция в ее глазах — противоположность бессмыслице буден. Только героическое не дает душе покрыться плесенью, скукожиться, отмереть… И в одном из писем она напишет нечто совсем чудовищное (если забыть о ее возрасте): «Неужели эти улицы никогда не потеряют своего мирного вида? Неужели эти стекла не зазвенят под камнями?.. Вот передо мной какие-то статуи… Как охотно вышвырнула бы я их за окно, с каким восторгом следила бы, как горит наш милый старый дом!.. Только бы началось…»

(И десяти лет не пройдет — начнется. Правда, то, что начнется, уже не захочется назвать революцией…)

Но пока она спорит с Петром о целях борьбы. И тут они категорически расходятся во мнениях. Борьба за «счастье других»? Марина протестует. Революция отнюдь не средство наполнения голодных желудков — и марксисты тут совсем ни при чем. «Умереть за… русскую конституцию? Ха-ха-ха! На кой она мне черт, конституция, когда мне хочется Прометеева огня!» Не за народ пошла бы она на революционный подвиг, не за большинство, которое «тупо, глупо и всегда неправо». Скорее уж за меньшинство, которое всегда гонимо большинством! Вот ее мечта: «Говорить, не боясь преград, идти смело, никому не отдавая отчета — куда и зачем, влечь за собой толпу…» Идти против… «Против чего? — спросите вы. Против язычества во времена первых христиан, против католичества, когда оно сделалось господствующей религией и опошлилось в лице его жадных, развратных, низких служителей, против республики за Наполеона, против Наполеона за республику, против капитализма во имя социализма… против социализма, когда он будет проведен в жизнь, против, против, против!»

Но есть и за в тех же ее письмах Понтику. Вот такое: «Вдруг исчезла бы Москва — с синематографами, конками, гостиницами, экипажами, четвергами, субботами, всей этой суетней и вместо нее — Кавказ, монастырь, где томилась Тамара, скалы, орлиные гнезда, аулы, вершины Казбека и Эльбруса… Изведать хоть раз чувство одинокого творчества там, наверху, забыть о Москве, не знать о митингах, кадетах и эсдеках, холере и синематографах…»

То есть при всех ее «революционных» страстях самое лучшее там — в вышине, где орлиные скалы! (Именно так много лет спустя она назовет свой цикл стихов, посвященных Волошину: «Ici — haut» — «Там, в вышине»… Необыкновенно рано она знает о себе главные вещи. Ей едва исполнилось шестнадцать, когда она пишет эти строки.)

Петр Юркевич старше Марины на три года. Он темноволос и курчав, не только хорош собой, но еще умен и способен к искренности. Они продолжают видеться осенью и зимой в Москве. И вскоре Марина убеждает себя: она влюблена!

Удостоверившись, недолго думая, доверяя порыву, она внезапно признается в этом Понтику в один из его приходов в трехпрудный дом.

Что и как именно тогда было сказано, что произошло — неизвестно, очевидно только, что при желании все можно было свести к легкой шутке.

«Милый, славный Понтик! — пишет Марина уже на следующий день после инцидента. — Не сердитесь, все равно этим ничего не достигнете. Нужно было чем-нибудь выразить то чувство, названия которого я не знаю, — если вышло по-ребячески и глупо — изменять теперь поздно. Обещать ничего не обещаю, совсем не вижу, почему я должна обещать. Скажу одно: такие поступки не повторяются. Сейчас вечер. В комнатах ясный сумрак. Небо желто-розовое, светлое, звонят колокола. В такие вечера я никак не могу найти себе места. <…> Любовь, дружба ли — не все ли равно? Дело не в названии. Господи, Понтик, как много в жизни такого, чего нельзя выразить словами! Слишком мало на земле слов. Крепко жму Вам руку. Не сердитесь за вчерашний порыв… Ну, друзья, что ли? Ваша МЦ».

Со стороны Юркевича сохранилось лишь одно письмо — и это как раз ответ на только что приведенное.

Петр явно растерян. Он отвечает совсем как Онегин на письмо Татьяны, — преисполненный уважения и даже нежности, но… В письме его замечательнее всего характеристика пятнадцатилетней Марины:

«Марина, Вы с вашим самолюбием пошли на риск первого признания, для меня совершенно неожиданного, возможность которого не приходила мне и в голову… Что я вам отвечу? Что я вас не люблю? Это будет неверно. Чем же я жил эти месяцы, как не Вами, не Вашими письмами, не известиями о Вас? Но и сказать: да, Марина, люблю… Не думаю, что имел бы на это право. Люблю как милую славную девушку, словесный и письменный обмен с которой так возвышает мне душу, дает пищу уму и чувству…» И так далее, и так далее. И в конце: «Любящий Вас, преклоняющийся перед Вашей сложной, почти гениальной натурой и от души желающий Вам возможного счастья на земле. — Ваш П. Ю.»

Через восемь лет Понтик захочет воскресить прежнюю дружбу, но из этого уже ничего не получится. Кораблик уплыл по воле волн…

Последнее письмо, которое он получит от Марины — это уже 1916 год, — свободное, легкое. Там тоже о любви, — но это прощание, нечто вроде: «но я другому отдана…».

Петр Юркевич станет медиком и достигнет многого в своей профессии. Проживет долго и доживет до оглушительной славы Марины Цветаевой в 60-е годы.

Письма своей юной подруги он тщательно сохранит.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ

Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ Хотя трепетал весь двор, хотя не было ни единого вельможи, который бы от злобы Бирона не ждал себе несчастия, но народ был порядочно управляем. Не был отягощен налогами, законы издавались ясны, а исполнялись в точности. М. М.

ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера

ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера Приблизительно через месяц после нашего воссоединения Атя решительно объявила сестрам, все еще мечтавшим увидеть ее замужем за таким завидным женихом, каким представлялся им господин Сергеев, что она безусловно и

ГЛАВА 9. Глава для моего отца

ГЛАВА 9. Глава для моего отца На военно-воздушной базе Эдвардс (1956–1959) у отца имелся допуск к строжайшим военным секретам. Меня в тот период то и дело выгоняли из школы, и отец боялся, что ему из-за этого понизят степень секретности? а то и вовсе вышвырнут с работы. Он говорил,

Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая

Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая Я буду не прав, если в книге, названной «Моя профессия», совсем ничего не скажу о целом разделе работы, который нельзя исключить из моей жизни. Работы, возникшей неожиданно, буквально

Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр

Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр Обстоятельства последнего месяца жизни барона Унгерна известны нам исключительно по советским источникам: протоколы допросов («опросные листы») «военнопленного Унгерна», отчеты и рапорты, составленные по материалам этих

Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА

Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА Адриан, старший из братьев Горбовых, появляется в самом начале романа, в первой главе, и о нем рассказывается в заключительных главах. Первую главу мы приведем целиком, поскольку это единственная

Глава 24. Новая глава в моей биографии.

Глава 24. Новая глава в моей биографии. Наступил апрель 1899 года, и я себя снова стал чувствовать очень плохо. Это все еще сказывались результаты моей чрезмерной работы, когда я писал свою книгу. Доктор нашел, что я нуждаюсь в продолжительном отдыхе, и посоветовал мне

«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ»

«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ» О личности Белинского среди петербургских литераторов ходили разные толки. Недоучившийся студент, выгнанный из университета за неспособностью, горький пьяница, который пишет свои статьи не выходя из запоя… Правдой было лишь то, что

Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ

Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ Теперь мне кажется, что история всего мира разделяется на два периода, — подтрунивал над собой Петр Ильич в письме к племяннику Володе Давыдову: — первый период все то, что произошло от сотворения мира до сотворения «Пиковой дамы». Второй

Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском)

Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском) Вопрос о том, почему у нас не печатают стихов ИБ – это во прос не об ИБ, но о русской культуре, о ее уровне. То, что его не печатают, – трагедия не его, не только его, но и читателя – не в том смысле, что тот не прочтет еще

Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая

Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая Я воображаю, что я скоро умру: мне иногда кажется, что все вокруг меня со мною прощается. Тургенев Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним

Глава Десятая Нечаянная глава

Глава Десятая Нечаянная глава Все мои главные мысли приходили вдруг, нечаянно. Так и эта. Я читал рассказы Ингеборг Бахман. И вдруг почувствовал, что смертельно хочу сделать эту женщину счастливой. Она уже умерла. Я не видел никогда ее портрета. Единственная чувственная