Премия

Премия

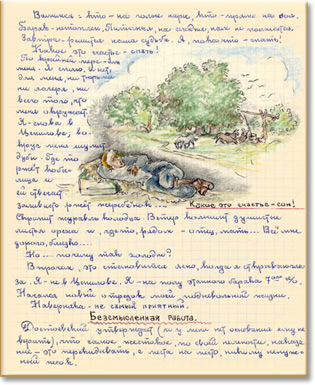

Какое это счастье — спать! По крайней мере, для меня. Я сплю. И нет для меня ни тюрьмы, ни лагеря, ни всего того, что меня окружает. Я снова в Цепилове, вокруг меня шумят дубы. Где-то ржет кобылица, и ей в ответ заливисто ржет жеребенок. Скрепит журавль колодца. Ветер колышет душистые листья ореха, и где-то рядом — отец, мать. Все мне дорого, близко…

Но почему так холодно?

Впрочем, это становится ясно, когда я открываю глаза. Я не в Цепилове. Я на полу этапного барака седьмого лаготделения. Начался новый отрезок моей подневольной жизни.

Наверняка не самый приятный.

Ноябрь в Заполярье — это глухая зима. Ночь. Пурга. Все самое отвратительное, что только могла придумать природа и что становилось еще отвратительнее стараниями людей, имевших власть над другими, бесправными и абсолютно беспомощными людьми (вернее, не людьми, а заключенными).

— Керсновская! Тебя вызывают в штаб к начальнику! — разбудил меня голос посыльной.

Я уже спала на своей верхотуре после целого дня тяжелой работы на морозе. Кости еще гудели от тех кирпичей, которые я таскала весь бесконечно долгий и беспросветно темный день. Я только начала согреваться: из меня как бы сочился холод, накопленный на работе и особенно по пути с работы — километров пять против ветра.

«В чем я провинилась?» — подумала я, но вопроса этого не задала. Заключенный всегда виноват. Даже если за собой никакой вины не чувствует. И поэтому я напялила на себя весь мой весьма скудный гардероб. ШИЗО не отапливается, и пытка холодом— одно из распространенных видов наказаний (точнее, издевательств).

И вот я стою навытяжку перед заместителем начальника седьмого лаготделения Кирпиченко. Впервый раз (но, увы, не в последний) встречаюсь я с этим «злым гением» нашего лаготделения. Он довольно долго и с явной подозрительностью осматривает меня с ног до головы.

— Ты Керсновская?

— Керсновская Евфросиния Антоновна, статья 58, пункт 10, срок — 10 лет.

— Ты работала в шахте?

— На шахте 13/15, а после ее разделения — на шахте 15.

Опять он уставился на меня, кривя губы под крючковатым носом, и опять я с наигранным безразличием смотрела на его переносицу. Мое сердце сильно колотилось (что греха таить?) при напоминании о шахте, черной шахте, единственном светлом пятне на фоне темных лет неволи.

— Вот! Это тебе!

И он, вынув из конверта листок бумаги, на котором было что-то напечатано, протянул его мне.

Я читала, и строчки плясали перед моими глазами: «На торжественном собрании по поводу Дня шахтера 23 августа 1951 года начальник участка № 8 Сидоркин Василий (ага, он уже начальник!) предложил премировать… сто рублей… высказать благодарность… мужество и находчивость… предотвратить аварию… могущую причинить человеческие жертвы… материальные убытки…»

Я смутно помню, как Кирпиченко взял из моих рук эту бумагу и сказал:

— Можешь идти. Премию тебе выдадут!

Я словно летела на крыльях сквозь ночь и непогоду, и сердце пело.

Слезы душили меня.

Шахта вспомнила обо мне! Шахта сказала мне спасибо!

Меня уже там не было, и не было никакого интереса поощрять отсутствующего. Но начальник участка, когда надо было назвать самого достойного извсех, назвал меня — женщину, уже изгнанную из шахты!

В бараке встретили меня удивленные взгляды:

— Как это тебя не посадили?

Репутация Кирпиченко вполне оправдывала подобный вопрос.

Впрочем, своей премии — ста рублей — я так и не получила. Но разве имело это какое-нибудь значение?

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Нобелевская премия

Нобелевская премия Эйнштейн возвышается над современниками так же, как когда-то Ньютон. Артур Эддингтон История о присуждении Эйнштейну Нобелевской премии напоминает чудесную сказку, в которой мировое научное сообщество выступает, мягко скажем, не в лучшем виде.

Нобелевская премия

Нобелевская премия Как-то еще в Ленинграде в гостях у нас, забавляясь рисованием львов и обнаженных дев, Бродский среди рисунков оставил двустишие из тех немногих французских слов, которые знал: Prix Nobel? Oui, ma belle. Вполне отдавая себе отчет в том, как велик элемент

Мир и премия

Мир и премия 11 ноября 1918 года Марсель написал госпоже Строс: «Мы слишком много думали вместе о войне, чтобы не сказать себе в вечер Победы нежное слово, радостное, благодаря ей, грустное, памятуя о тех, кого мы любили и кто не увидит ее. Какое великолепное allegro presto в этом

XV. Нобелевская премия

XV. Нобелевская премия Если верно, что великая жизнь – это осуществленная в зрелом возрасте мечта юности, то Флеминг останется в истории тем счастливым человеком, который осуществил свою мечту. Доктор Грасиа В сентябре 1945 года Флеминг по приглашению французского

Премия за 1921 год

Премия за 1921 год Было очевидно, что когда-нибудь Эйнштейн получит Нобелевскую премию по физике. На самом деле он уже даже дал согласие, когда это случится, премиальные деньги перевести своей первой жене Милеве Марич. Вопрос был только в том, когда это произойдет. И за

Нобелевская премия

Нобелевская премия Популярность следовала за ним по пятам. Передовые газеты считали честью взять интервью у Эйнштейна. Лекции пользовались огромным ажиотажем, и посетители согласны были даже сидеть на ступеньках, лишь бы увидеть «гения». Физики, журналисты, философы,

50. Нобелевская премия

50. Нобелевская премия Разговоры о том, что Эйнштейн, как никто из физиков, должен быть удостоен Нобелевской премии, ходили давно. Но наименее серьёзно к ним относился сам Эйнштейн. При его равнодушии к деньгам и почестям это неудивительно. Однако в конце 1922 года (задним

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ Юбилей. Колхозные заботы и гости из Ленинграда. Письмо Брежневу. ЦК о фраке для лауреата. Был ли поклон королю? Откровения перед студентами. «Мысли о деньгах?..» Поцелуй для юной Люсии. Мнение

Премия

Премия Какое это счастье — спать! По крайней мере, для меня. Я сплю. И нет для меня ни тюрьмы, ни лагеря, ни всего того, что меня окружает. Я снова в Цепилове, вокруг меня шумят дубы. Где-то ржет кобылица, и ей в ответ заливисто ржет жеребенок. Скрепит журавль колодца. Ветер

Нобелевская премия

Нобелевская премия У моей Нобелевской премии долгая история. Многие годы мое имя называлось среди кандидатов на премию, но это ни к чему не приводило.В 1963 году все было куда серьезнее. По радио несколько раз сообщили, что моя кандидатура обсуждается в Стокгольме и что я –

Премия

Премия Весной 1957-го Министерство культуры объявило конкурс «под девизом» на сочинение обязательной «конкурсной» фортепианной пьесы для Первого конкурса им. П. И. Чайковского. Я получил первую премию, гонорар, и впоследствии пьеса была напечатана.На конкурсе играли

Премия Американской киноакадемии

Премия Американской киноакадемии 2004 Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины»Номинация «Лучший исполнитель главной роли»2005 Волшебная странаНоминация «Лучший исполнитель главной роли»2008 Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стритНоминация «Лучший

Премия за снижение себестоимости

Премия за снижение себестоимости В то время Серго ввел премиальную систему, в которую входило премирование не только за перевыполнение плапа, но и за снижение себестоимости. Работники производственных цехов получали 10% оклада за каждый процент снижения

65. Главная премия

65. Главная премия В 1915 году в жизни Теслы произошло событие, которое удивило и разочаровало научный мир. На Нобелевскую премию по физике в числе прочих претендентов были номинированы Томас Эдисон и Никола Тесла – создатели современной электротехнической индустрии,