Глава 5 «ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ»: топор в тесте

Глава 5

«ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ»: топор в тесте

История железного немца, сгинувшего в наших болотах, записана Лесковым к осени 1876 года и тогда же помещена в малозначительном полудамском журнальчике «Кругозор». Так что формально повесть существует сто десять лет.

Фактически же ее жизнь в нашей культуре начинается почти три четверти века спустя. Начинается осенью 1942 года в ленинградском кольце, на тринадцатый месяц немецкой блокады. Извлеченная из небытия, эта повесть как впервые публикуется в журнале «Звезда». А солдаты фон Лееба держат Урицк и Стрельну, Манштейн вцепился в болотную Мгу и не дает прорвать кольцо, немецкие артбатареи стоят в пятнадцати километрах от печатных машин.

Что же происходит с этим текстом предыдущие шестьдесят шесть лет?

Ничего. Полное небытие. Тьма.

Молчит об этом и сам Лесков. Ни звука о «Железной воле» во всей опубликованной его переписке. Это значит, что мы не знаем: как он писал эту повесть? Как публиковал? Как оценивал?

Как писал — это, впрочем, можно реконструировать. До поры до времени дремлет в памяти Лескова эпизод его «коммерческой» молодости (служба у Шкотта — «самое лучшее время моей жизни, когда я много видел»); в 1876 году что-то вытягивает этот эпизод на поверхность. Что? Недавнее путешествие по Европе, живо помнящей Седан? Речь Гамбетты, выслушанная в Версале? Железные каски, заполнившие Берлин и Дрезден? Вообще — нарастание пангерманизма после разгрома Франции, и ответный взрыв панславистских настроений в России, и иронические статьи о «железной воле прусского канцлера» в петербургской печати? В 1876 году хватает поводов, чтобы вытянуть из памяти давнюю историю о том, как когда-то в молодости Лесков купил для Шкотта в Петербурге паровую мельницу и привез в Пензу немца-механика. А чтобы рассказать нечто «к случаю», — за тем у Лескова дело никогда не вставало. Он и рассказал.

Как печатал? Почему загнал повесть в смехотворный еженедельник, где она и потерялась между портретами их высочеств и дамскими модами? И это можно понять. Податься ж некуда! Середина 70-х годов — еще одна мертвая точка во взаимоотношениях Лескова с печатью: уход от Каткова поставил его на край — в каких только отстойниках Лесков не пробует печататься в эту пору… «Кругозор» — не хуже «Яхты» или «Странника», тем более что редактор — старинный знакомый.

Редактор «Кругозора» — Виктор Клюшников. Помните? «Прохитное дрянцо»… Недурное свидетельство о стиле отношений между литераторами славного девятнадцатого века. Читаешь, что они пишут друг о друге, и думаешь: ну, все, насмерть! Разрыв, дуэль, убийство! А потом, глядишь, Лесков и с Бурениным преспокойно переписывается, и с Сувориным сотрудничает, и о Писареве отзывается с полным уважением, и вот Клюшникову, издевательски руганному, отдает повесть. Клюшников же… он скоро разорится с этим своим «Кругозором»… Клюшников «Железную волю» немедленно печатает.

Публикация в таком нелитературном журнале, конечно, отсекает текст от внимания критиков. Критики в те времена что попало не читают. Они следят за книжными новинками (все выходящие в 70-е годы брошюры Лескова отрецензированы с пристрастием), следят за серьезными литературными журналами, обозрения коих печатаются регулярно (по иронии судьбы почти вся великая русская проза идет в свет со страниц реакционного «Русского вестника»; мы здесь не будем разгадывать смысл этой иронии; нам важно, что «Железная воля» печатается не в журнале, а в журнальчике).

В журнальчике, между всякой всячиной, лесковское повествование не имеет шансов быть литературно замеченным; оно там даже и не выглядит художественным; оно похоже на злободневную публицистику, на «отклик дня» — «железная воля канцлера» пестрит в умах тогдашних читателей, Лесков же и таких злободневных откликов выдает предостаточно.

Относится ли он сам к своей повести как к однодневке, не заслуживающей переиздания?

А вот на этот вопрос ответа не угадаешь. Ибо самооценок нет. Случай нечастый в лесковской практике. Хотя и не исключительный: такою же немотой окружен в переписке Лескова «Тупейный художник». Но там все-таки есть косвенный признак, что тексту отдано должное: в собрание сочинений он включен. С «Железной волей» — нечто беспрецедентное: не только ни разу текст не переиздан при жизни автора отдельной книжкой, но не попадает и в Собрание сочинений!

Андрей Николаевич Лесков, объясняя этот казус, говорит, что при разнокалиберности и разбросанности отцовского литературного хозяйства тот много чего был вынужден оставить за бортом Собрания. Мог, наверное, и запамятовать…

Мог, разумеется. Но почему же Суворин, готовивший Собрание, упустил такую вещь? Как же Петр Быков, составлявший для Собрания библиографию и знавший текст, не надоумил, не положил на стол, не заставил прочесть? Что же Адольф Маркс, «Полные» (!) собрания дважды (!) выпускавший, «Железной волей» не поинтересовался? Или и впрямь возможны такие казусы в истории великой литературы, что жемчужина, оброненная в навозную кучу какого-нибудь «прохитного» журнальчика, а потом за суетой не выложенная на блюдечко отдельного тома или Собрания, так-таки может и выскользнуть навсегда из круга издателей, из круга внимания критики, из круга чтения дальнейших поколений? Выходит, так…

Но Андрей-то Николаевич знал! Он — читал! Ценил?!

Вот тут-то и встает самый хитрый вопрос.

В книжке А. Н. Лескова о жизни его отца есть глава «Коммерческая деятельность», и там две ссылки на «Железную волю». Из повести процитировано два отрывка в качестве автобиографических. То есть А. Н. Лесков рассматривает отцовскую повесть как вариант дневника: из повести можно узнать, на каком тарантасе ехал Лесков в 1859 году из Питера в Пензу и какого рода службу нес у Шкотта: текст повести подпирает биографию автора.

Готовя повесть к публикациям военного времени, Андрей Николаевич проделывает операцию противоположного толка: он ищет в бумагах отца дневниковые записи 1859 года, чтобы биографией автора подкрепить художественный текст.

Он выясняет, что немецкий инженер, привезенный Лесковым к Шкотту, существовал в реальности и звался Крюгер.

Так обнаруживается прототип Пекторалиса: с тех пор г-н Крюгер исправно переходит у комментаторов «Железной воли» из издания в издание, удостоверяя реальность описанных там событий, но никак не помогая нам их осмыслить, ибо мы ведь ровнехонько ничего не знаем об этом Крюгере, кроме того, что он отныне и навсегда входит в мировую литературу как бессмертный Гуго Пекторалис, а Пекторалиса мы и без него знаем.

Итак, Андрей Николаевич решает предложить повесть своего отца журналу «Звезда». Момент драматичный: шедевру русской классики открывается возможность выйти из забвения.

Что же Андрей Николаевич несет в редакцию? Пачку журналов «Кругозор» из отцовской библиотеки? Вырезки? Машинописную копию? И когда именно, в какой момент он принимает решение? Весной 1942-го? Или раньше: в первую блокадную зиму? Или еще раньше: летом 1941-го, как только началась война? Можем ли мы разгадать это сегодня, сорок с лишним лет спустя? — мемуарных свидетельств нет…

Я только думаю, что зимы 1941/42 годов он бы не переждал. Известно, что готовая к тому времени книга Андрея Николаевича об отце — тысячестраничная рукопись — погибла. Как? Один экземпляр, подписанный к печати, сгорел в сентябре 1941 года в разбомбленном немцами здании издательства «Советский писатель». Второй, и последний, погиб в марте 1942. Скорее всего, пошел в печь, чтобы обогреть обледенелое жилье. И уже после войны восьмидесятилетний двужильный старик восстановил все заново.

Как бы то ни было, а пережить первую блокадную зиму в Ленинграде эта рукопись шансов не имела. Архивы, библиотеки — все, что могло гореть, — горело в печках в первую зиму вслед за мебелью. Вторая зима: с 1942 на 43-й — оказалась уже полегче: разбирали и жгли деревянные дома. Но ту зиму Андрей Николаевич уже не увидел: в августе его эвакуировали в Подмосковье. Надо думать, что успел отнести Андрей Николаевич текст «Железной воли» до той первой страшной зимы.

Но не летом и, пожалуй, не ранней осенью. До сентября месяца в 1941 году журнал «Звезда» еще выходил, причем ежемесячно; с октября, когда отсекли немцы город, журнал прекратился: не стало для него электроэнергии, чтобы крутить печатные машины. Успей Андрей Николаевич отдать повесть летом — встала бы она в один из номеров еще не прервавшегося журнала: держать бы такую вещь не стали. Я думаю, что понес он ее в 1941 глубокой осенью или в самом начале зимы. Когда стало известно, что журнал все же возобновится. И — психологически — главное, думается мне, что тогда отнес ее Андрей Николаевич, когда понял, что не переживет в его архиве повесть блокадной зимы. Он ее спасал. Может быть, в ноябре понес, в самый ужас голода, когда упала суточная норма хлеба до 125 граммов. Может быть, в декабре понес, когда уже и хлебозаводы прекратили работу, и трамваи встали, и погрузился город во тьму, и трупы неубранные лежали на улицах, медленно заносимые снегом.

К лету, к июлю 1942 года, журнал «Звезда» действительно возобновился: вышла подписанная ответственным секретарем Н. Лесючевским сдвоенная книжка: «№ 1–2». Три месяца спустя, в октябре 1942 года, удалось выпустить еще одну сдвоенную книжку: «№ 3–4»; кроме Н. Лесючевского ее уже подписала редколлегия: В. Мануйлов и Н. Тихонов. Ожил журнал и дрался: стихами дрался, прозой, статьями. Дрался и классикой: в номере открылась рубрика: «Классики русской литературы о немцах». Здесь были перепечатаны антигерманские подписи Маяковского к лубочным изданиям 1914 года. Главное же место занял Лесков.

«Николай Лесков. Железная воля. Рассказ».

Тут начинается его судьба.

Через 66 лет после написания.

Тираж расходится в блокадном городе. Мало что из десяти тысяч экземпляров вырывается за пределы кольца: и сегодня в некоторых фундаментальных московских библиотеках эти выпуски отсутствуют. Но текст Лескова, возрожденный в смертельных условиях, доходит до читателей. И до новых издателей: издательства наши — если принять во внимание скудость их по-военному отмеренных ресурсов — откликаются и быстро, и щедро.

В 1943 году «Железная воля» переиздается в Москве. В маленький, экономно составленный гослитиздатовский однотомник Лескова включено пять произведений, наиболее актуальных в тот час; «Железная воля» встает рядом с «Левшой», «Тупейным художником», «Очарованным странником»…

А далее происходит нечто неслыханное: в победный 1945 год и следующий за ним 1946-й одно за другим выходит пять отдельных изданий «Железной воли».

Чтобы оценить степень неординарности этого издательского залпа, проследим дальнейшее: после 1946 года и по сей день, то есть почти за сорок лет — ни одного отдельного издания. Разумеется, «Железная воля» не исчезает с издательского горизонта, она включается в лесковские однотомники и занимает прочное место в лесковском наследии. Однако на титулах лесковских книг ее более нет.

На этом фоне пять отдельных изданий, вышедшие подряд одно за другим в 1945–1946 годах, впечатляют.

Я держу в руках эти тоненькие книжки, украшенные картинками… но о картинках отдельно. Сначала о текстах.

Вот издание военгизовское; оно вышло в серии «Библиотечка журнала „Красноармеец“», № 1 за 1945 год. Это, собственно, не издание, а нечто вроде монтажа: лесковский текст сокращен более чем наполовину. Тираж не объявлен: тиражи Военгиза не указывались…

Вот книжечка для моряков. «Библиотека краснофлотца». Военно-морское издательство. Январь 1946-го. Тираж не обозначен. Однако текст не сокращен.

Вот издание для детей. «Библиотека школьника». Детгиз, 1945. Пятьсот тысяч.

Вот еще одна детгизовская брошюра, 1946 года — «Дешевая библиотека». Двадцать пять тысяч.

И наконец — роскошное издание той поры — «огизовское» (московский Гослитиздат): на хорошей бумаге, с большими полями, с эталонно отпечатанными кузьминскими иллюстрациями. Со статьей Бориса Другова.

О статье этой — несколько слов. Выдержанная в боевом духе, с необходимой цитатой из книги Верховного Главнокомандующего, статья Б. Другова содержит мысль, для своего времени необычную: Другое замечает, что смысл «Железной воли» не сводится к разоблачению противника, повесть говорит кое-что существенное и о соотечественниках… Заметим эту трезвую мысль для наших дальнейших раздумий и не будем ее сейчас комментировать: статья Б. Другова не становится началом критического обсуждения новооткрытого лесковского шедевра, может быть, оттого, что мало кто в тот момент относится к тексту как к литературному шедевру. Речь идет не об эстетике, а о жизненной необходимости. О том, что именно написал русский классик «о немцах».

Людям 1945 года не до текстологии: все эти издания тем или иным образом сокращены или поправлены. Причем в каждом случае сокращения и поправки свои. Похоже, что редакторы правят каждый на свой вкус. Флотский редактор меняет «вопиял» на «вопил»; детский редактор вычеркивает фразу о «немецкой воле и нашем безволии»; армейский редактор убирает все сцены с пьянством родного Сафроныча. Изъятия оговариваются; в большинстве брошюр имеется предисловие Андрея Николаевича Лескова с фразой: «печатается с небольшим сокращением» — этой общей формулой прикрыты разнообразные пробоины. Готовя в 1957 году «Железную волю» для одиннадцатитомника и возвращая текст к авторскому канону, С. А. Рейсер все эти первые переиздания объединит усталой немногословной формулой: «публикации неисправны и изобилуют многочисленными искажениями».

Так. Но, знаете, я почему-то к этим неисправностям и искажениям отношусь… спокойно. В принципе-то такие самоуправства меня бесят. Бесит «исщипанный» у Суворина «Запечатленный ангел». И варварство с «Тупейным художником» в 20-е годы. И хохот Веселаго, сидящего с ножницами над версткой «Некуда».

Но здесь — нет во мне досады. Особые обстоятельства. В журнале «Звезда» сокращают последнюю фразу: «Тем Гуго Карлыч и кончил, и тем он только и помянут, что, впрочем, для меня… даже грустно», — и я понимаю, почему это сделано: не грусть вызывают гитлеровцы, осадившие город, другие чувства они вызывают. В 1942 году текстология может и подождать.

И в 1946-м — тоже. Да, режут, да, усекают, да, чистят. Но вдуматься-то: впервые идет лесковский текст к читателям, идет, минуя «литературоведение», идет прямо и сразу на все уровни и во все концы: в армию (военгизовская брошюра), на флот (военмориздатовская), в школы (детгизовская), в широкую читающую публику (гослитиздатовский том) и даже специально — ценителям прекрасного («огизовское» издание).

Не до текстологии тут. Это потом. Пока нужно одно: дать людям то, в чем есть нужда, в чем видна жгучая злободневность.

По той же причине все те первые брошюрки идут «с картинками».

В библиотечках красноармейца и краснофлотца повесть иллюстрируют штатные оформители серий.

Армейский художник награждает лесковского героя длинным носом, из-под которого чернеют маленькие усики. Глазки посажены глубоко. Вот только волосы, обычно падавшие на лоб, на сей раз подняты хохолком. Но все равно: нет сомнений в том, кого именно напоминает данный «фриц» и в каких сюжетах замешан. Когда он красуется в смешном цилиндре и клетчатой пелеринке, явно снятой с чужого плеча. Когда корчится, обожравшись чужих блинов. И когда вылетает из чужих дверей от удара в зад. Так иллюстрирует «Железную волю» один из ведущих плакатистов военных лет Виктор Иванов.

Флотскую брошюру оформляет Давид Дубинский, молоденький художник, еще не кончивший Художественного института. Выразительный «пушистый» штрих напоминает манеру Гюстава Доре в «Мюнхгаузене». Много озорства и веселости по части деталей и поз, но мало психологизма и нет общей концепции. В будущем Дубинскому суждено стать классиком советской книжной графики. Но не на Лескове. Он найдет себя, иллюстрируя Гайдара, Чехова и Куприна. «Железная воля» останется для него проходным эпизодом.

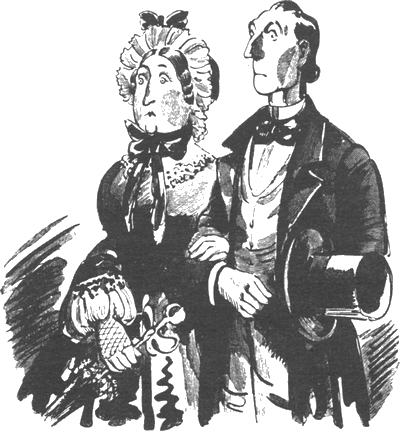

А все-таки знаменательно, что с первых изданий берутся за эту повесть художники крупные. Знак времени: вещь вызывает народный интерес. Положим, в двух случаях мастера срабатывают ненадолго. Но в третьем случае появляется графическая серия, которой суждено войти в историю советского искусства: для Детгиза «Железную волю» иллюстрирует Николай Кузьмин.

Гуго Пекторалис. Рисунок Н. Кузьмина

Сафроныч. Рисунок Н. Кузьмина

Штрих живой, простой, точный и экономный. Замечательная лаконичность и выразительность рисунка. Главное же — поразительное психологическое попадание в образ. И в интонацию Лескова. Пекторалис тощ, сух, носат, тонкогуб, строг. Он сомнамбулически углублен в себя. Тут даже не то важно, зол он или добр, плох или хорош; важно, что он отчужден, отделен, отрезан наглухо от того мира, в котором оказался. Каким-то эхом только что отгремевшая война погромыхивает и в кузьминских листах: когда длинный немец в охотничьей фуражке, напоминающей военную, и в пальто с меховым воротником, похожем на генеральскую шинель, обозревает с помоста потонувший в сугробах русский городок — уездный, заснеженный, теплый, домашний, «сердобский», — что-то колет вас в сердце: эта фигура все-таки отдает войной. Или пленом. Но это уже кончившаяся война, отошедшая. Это тишина после боя, тишина раздумья, тишина залечиваемой боли. И боль, возникающая в нас от соприкосновения фигуры чопорного немца с заснеженным «нерегулярным» русским простором, совсем иная, чем при прямом столкновении. Это не столкновение, это непоправимое отчуждение. Стена невидимая между силуэтом и пейзажем. Мертвенное одиночество героя на этом фоне, в этом русском городе, в этом русском мире. Замечательно точно анализирует работы Н. Кузьмина А. Пистунова:[26] здесь решает полный дисконтакт фигуры и фона. Леденящее чувство гибельности. Аннигиляция. При полном непонимании, сквозящем в гордых пустых глазах героя. Нет, он не зол. И не плох. Он — странен среди смеющихся, обросших бородами, дурашливых, лукавых, хитрых мужичков. И они не злы. Просто чувствуется несходимость начал, каждое из которых знает свои резоны и гнет свое. Мужичков-то у Кузьмина тоже не отнесешь к ангелам… как и у Лескова, само собой.

Гуго Пекторалис и Клара Павловна. Рисунок Н. Кузьмина

Н. Кузьмин находит точную интонацию. Это не ненависть, не негодование и не злорадство. Это смесь горькой веселости и горького соболезнования. И это максимальное приближение к интонации лесковского текста. В исполнении Н. Кузьмина рассказ… лесковен — если употребить словечко, которое приложил к работам художника Андрей Николаевич Лесков: готовя иллюстрации, Кузьмин его разыскал; они вступили в переписку.

Переписка эта не прерывалась до самой смерти Андрея Николаевича в 1953 году: Лесков-младший консультировал Н. Кузьмина, когда тот после «Железной воли» делал иллюстрации к «Очарованному страннику», а потом приступил к главной своей лесковской работе — к «Левше».

«Железная воля» осталась ярчайшей вехой на пути художника. И вехой в истории советской книжной графики. И вехой в истории нашего читательского постижения лесковской повести.

Однако после 1946 года художники не дают ничего заметного. Две-три необязательных заставочки не в счет. То ли кузьминская серия загодя вяжет воображение, то ли слабеет интерес к лесковской повести. Отсутствие театральных и кинематографических интерпретаций говорит о том, что и второе верно. Вспыхнув звездой первой величины в военные годы, «Железная воля» словно бы меркнет в последующие десятилетия. Нет, не гаснет вовсе, не уходит с лесковского небосклона. Но как бы теряет блеск злободневности. Она у нас постоянно переиздается.[27] Но в первый круг лесковских шедевров не входит. Она присутствует в каждом третьем лесковском собрании и в каждом третьем однотомнике. Начиная с 1951 года это соотношение выдерживается довольно точно; когда в 1981 году в связи с юбилеем Лескова общее количество его изданий резко возрастает, — для «Железной воли» соотношение публикаций остается неизменным: повесть включена в одиннадцать однотомников из тридцати трех, изданных в 1981–1984 годы. Но нигде — на титуле. И — ни одного отдельного издания. Ни одного! — после того, как в конце войны было подряд пять.

В какой-то мере и это можно объяснить: лесковская «повесть о немце» подсобила нам в страшный час. Ушла в прошлое война — ушла повесть из непосредственного арсенала.

Пусть так. Трагическое испытание, смертельное стечение обстоятельств ввело лесковскую повесть в круг нашего активного чтения. Великая народная драма спасла «Железную волю» от затянувшегося забвения. Обратного хода не будет — этот шедевр теперь уже не уйдет, я думаю, из русской духовной жизни. Потому что он уже прочитан. Потому что из-под злободневного смысла уже действует смысл глубинный. И чем дальше, тем уверенней будет действовать. Потому что… теперь я скажу самое спорное и самое главное: потому что «Железная воля» — это повесть не о немце.

То есть номинально — «о немце», конечно. В том смысле, в каком «Левша» — «об англичанине», а «Некуда» — «о поляках». Лесков обладает замечательной чуткостью к тому, что называется межнациональным взаимодействием, у него рядом с русскими — и поляки, и французы, и чехи, и татары, и другие нерусские люди, которые… тут суть — которые играют ту или иную роль в русском самосознании. Без понимания этой важнейшей внутренней закономерности инонациональные мотивы у Лескова могут показаться странными, а при остроте и безоглядности его суждений иной раз и рискованными. Не имея здесь возможности входить подробнее в варианты этой проблемы, прослежу ее на «Железной воле»: вариант русско-немецкий.

Немцы — предмет постоянных раздумий Лескова. Всю жизнь. Интересует ли его при этом внутренний мир германской души, ее бездны, ее собственная судьба? Трудно сказать… Но что его бесспорно волнует — так это именно контакт немецкого и русского начал. Впрочем, там, где Лесков входит внутрь немецкой драмы, он проявляет максимум понимания и сочувствия. Когда Герман Верман, подмастерье из «Островитян», узнав о несчастье, случившемся с Маничкой Норк (Маничку увлек, соблазнил и обесчестил художник Истомин, наш милый, душевный, непредсказуемо широкий и невменяемо импульсивный соотечественник) — узнав это, маленький рыжий Верман ждет нашего красавца с поленом в руке и, не дождавшись, в сердцах шарахает поленом по уличной тумбе, раскалывая и полено, и тумбу… Что по этому поводу думает Лесков? Я вспомнил, говорит он, фигуры в венском музее: коренастый малорослый германский дикарь перед долговязым римлянином; и стало понятно, как этот коренастый дикарь смог побить и выгнать рослого, в шлем и латы закованного потомка римских императоров…

И все-таки главный смысл немецкой темы лежит для Лескова не здесь. Немец интересен для него не сам по себе, а лишь тою стороной, какою он повернут к русскому сознанию. В тех же «Островитянах» осмеянные Лесковым петербургские немцы — не как немцы же осмеяны, а именно как карикатурные русские. Василеостровский колбасник Шульц, с его напористой подделкой под все «русское», с его искренним желанием «русить» во всем, с его оголтелым, потерявшим всякую меру русопятством, — вот эта карикатура. Но не только. Это и тревожное свидетельство о состоянии русского духа. Художник Истомин грезит об идеалах и, не имея возможности достичь их, шатается между скороспелым европейским модничаньем и отечественной нигилистской дикостью, а лавочник Шульц, хватив водки, шумно обсасывает рот и объявляет: «Наш брат, русский человек, любит почавкать!» Так что ж мучает Лескова? Что немец пьет водку? Нет. Что немец пьет водку в роли образцового русского! Русская печаль мучает Лескова: отчего же это на место «русскости» с такою легкостью встает чудовищная карикатура и отчего карикатурист так уверен в этой легкости? Отчего это в колбаснике Шульце такая искренняя готовность облагодетельствовать своей железной формой русскую бесформенность и откуда такая уверенность, что ей, России, именно такое оформление срочно необходимо?

Так с той же программой у Лескова и Пекторалис является — заполнить воображаемый вакуум. Облагодетельствовать русское пространство своею логикой. Или, как со свойственным ему коварством формулирует Лесков, — разрубить топором тесто.

Рыхлое, влажное, теплое, мягкое и вязкое — в противовес твердому, четкому и холодному: железному, — вот образный «код» повести. В нем, в этом живом «тесте», — смысл драмы, а вовсе не в железе, пытающемся придать форму текучей массе. Больше того: только этой живой водой спрыснутый и оживает в повести Лескова механический немец, а точнее сказать, живший некогда в Пензе механик В. И. Крюгер становится гениальным художественным явлением — Гуго Пекторалисом. Художественный смысл повести — многослойное, многоходовое соотнесение главной фигуры и фона, и соотнесение это только на первый взгляд кажется простым контрастом, на самом-то деле оно бесконечно сложно и не охватывается планиметрическим разумом.

Гуго Карлович — это последовательная логичность и дотошная пунктуальность. Это попытка испытать жизнь чистым теоретическим разумом и голым законом. Дают лошадей — едет, не дают — сидит: пусть будет хуже! Кормят — ест, не кормят — не надо: терпит. Ждет, пока реальность, дойдя до абсурда, сама себя накажет. До абсурда, до глупости, до геркулесовых столпов доводит всякую неточность, всякую непоследовательность, всякий допуск и люфт… а на этих люфтах, на допусках да на «душе» и держится все вокруг. Отсюда непрерывная взаимопровокация. Он игнорирует привходящие обстоятельства. А у нас все на обстоятельствах. У него все точно. А у Ерофеича да Сафроныча все неточно. У него твердая воля, а у Ерофеича с Сафронычем, стало быть, мягкое безволие. Так безволием же они его и возьмут! Он скрупулезно, пунктуально честен — так его облапошат и надуют, причем вовсе не из корысти, а из чистейшего артистизма! Зачем Ерофеичу барыш, он обманет, да потом из любви и благодарности сам же еще и приплатит! Честный ли человек Ерофеич? А черт его знает. Честный — Гуго Карлович, а Ерофеич — он не честный, он… святой. У нас на Руси честных нет, зато все святые. А у них? У них «и попов нет, и святых нет»; ну, да им их и взять негде: «все святые-то русские».

Тончайшего коварства баланс, и обоюдоострый! Пекторалис виноватых ищет, а мы невиноватые. Он невозмутимый, а мы на каждом шагу возмущаемся. Он все молчком норовит, а мы все криком. Он железный, а мы… а мы — дубовые, а мы — стоеросовые; но ничего, мы и так постоим. Он предусмотрителен и расчетлив, а мы ленивы и беспечны. Он все по науке да по «мачтабу», а мы люди простые, мы в нечистую силу верим и в оборотней, и в загробную жизнь, и в водосвятие. У него по плану и расчету дело делается, а у нас само по руслу течет и в свое русло возвращается. Природа! Так что сколь ни вкалывай Гуго Карлович, сколь ни дотачивай за Сафронычем халтурно отлитые детали и сколь сравнительно с Сафронычем ни богатей, — все равно по-сафронычеву выйдет и к Сафронычу вернется, и деньги, собранные несчастным Гуго Карловичем, Сафроныч счастливо пропьет и развеет по миру. Мы такие! У немца гордость, а у нас антигордость, у немца уверенность и самоуважение, а у нас что? А у нас — тайная неуверенность и полное отсутствие самоуважения, прикрытые куражем и бравадой. «Ржа железо точит», — с невозмутимым видом замечает Лесков в эпиграфе.

Пока читаешь — дивишься точности, с какой выточена в повести тонкая скрипучая фигура немца, а как потом начинаешь вдумываться, — и понимаешь, что вовсе это не немец. Немец — Верман из «Островитян», с поленом в руке. Который цезарей прогнал из Тевтобургского леса. А этот механический человек, склепанный из железок, — не немец. Это — карикатурная комбинация русских черт, гениально вывернутых наизнанку. Это мы — в перевернутом зеркале.

И висит в художественном воздухе повести ощущение двух разделенных прозрачной стенкой половинок, дразнящих друг друга и не умеющих соединиться. Обирает хитрый Сафроныч простодушного немца, немец разоряется и гибнет, но спивается с круга и Сафроныч: оба пропадают — глубочайший смысл повести заключается в роковом исходе вражды, когда противоположные полюса не могут взаимодополниться, а вовсе не в том, что один полюс так уж плох, а другой так уж хорош.

Это и критики первых послевоенных лет почувствовали: помните статью Бориса Другова в 1946 году? — мерзок Пекторалис, но, знаете, и попа Флавиана, обжору и хитреца, к приятным людям не отнесешь. Больше в 1946 году сказать было нельзя: вся ненависть еще в одну сторону жгла. Но сам-то Лесков, когда писал свою повесть, — понимал же, из какого «теста» он лепит своего Пекторалиса! «Ну, железные они… а мы…» — теперь процитирую лесковское рассуждение полностью: «…а мы тесто простое, мягкое, сырое, непропеченное… А вы бы вспомнили, что и тесто в массе топором не разрубишь, а, пожалуй, еще и топор там потеряешь».

Далее Лесков иронически подсказывает своим возможным оппонентам напрашивающийся контрдовод:

— Вы, однако, престранно хвалите своих земляков…

И тут же отвечает:

— Извините… Я не хвалю моих земляков и не порицаю, а только говорю вам, что они себя отстоят, — и умом ли, глупостью ли, в обиду не дадутся…

До чего же характерный для Лескова оборот ума! Не будем же и мы так наивны, чтобы поверить в его выставленную напоказ наивность. Во-первых, в литературе ничего не вылепишь, не хваля и не порицая. И во-вторых, уж кто-кто, а Лесков без страсти слова не напишет. А уж русской темы он не умеет касаться, не сжигая себя на ней без остатка.

И он сжигает себя! Он терзает себя и нас Пекторалисом. Но думает — не о нем. Дума его бесконечно глубже тех естественных чувств и психологических реакций, которые следуют из этого противопоставления. На уровне естественных чувств, на уровне, так сказать, душевном, Лесков относится к Пекторалису… с усмешкой. И эта не чуждая презрительности усмешка откликалась в душах людей 1945 года! Именно 1945-го — в 1942-м было другое — сжигающая ненависть; так, открытая в 1942-м — пошла же повесть в 1945-м в народ пятью отдельными изданиями!

Духовный же смысл лесковской повести глубже того психологического рисунка, в который он облек свою тревогу. Его тревога — того же уровня, что и у Толстого при описании загадочных левинских мужиков, «работающих им одним свойственным образом». Она сродни тревоге Достоевского, силящегося отделить смелость Ивана Карамазова от подлости Смердякова. Умеет ли Лесков в своих русских героях отделить черное от белого? Широту от беспечности, непредсказуемую находчивость от непредсказуемой дури? Нет. Он ставит зеркало, но понимает, что живое не делится, что это стороны одной духовной реальности. Он ведь уже пробовал понять в «Соборянах»: где святость Ахиллы Десницына переходит в дурь? И пробовал в «Запечатленном ангеле» поход за водкой обернуть паломничеством к святыне. Ему еще предстоит взаимо-обернуть стороны русской души в произведении, которому суждена будет величайшая в лесковском наследии популярность, — в «Левше».

«Железная воля» — потрясающий образ этой неразделимой гордости-тревоги, образ русской души, разглядывающей себя в «немецком» зеркале. Да, горько было бы потерять этот замечательный текст в заштатном клюшниковском журнальчике, и есть высшая справедливость, что вырвало ее из той заводи военным вихрем.

Судьбы книг накладывают на них отпечаток. Конечно, «Железная воля» так или иначе вышла бы из забвенья, но тот факт, что она вышла из забвенья в самый тяжкий момент войны, — уже неотделим от повести. Она теперь не столько 1876-м годом для нас мечена, сколько 1942-м. На истории Гуго Пекторалиса лежит печать ленинградской блокады. Это — тоже навсегда.

17 октября этот номер подписали в печать.

Сколько нужно времени, чтобы типография номер два на Социалистической улице (снаряды рвутся за углом) отпечатала тираж в десять тысяч?

Две недели?

Месяц?

Значит, в ноябре выходит книжка журнала.

Ноябрь 1942 года.

Уже сорван назначавшийся на август немецкий штурм города. Уже дневная норма хлеба не 125, а 400 граммов, и в столовых кое-где добавляют к первому второе («шницель» из свекольных листьев к «супу» из свекольных листьев), и за суп уже не вырезают из карточек талон на жиры.

Уже Седьмую симфонию Шостаковича сыграли в филармонии под канонаду (ни один снаряд не упал в это время в городе — контрбатарейным огнем наша артиллерия подавила немецкую — прикрыла музыку).

Еще одна жуткая зима впереди — вторая блокадная. Но уже чуть полегчало. Уже трубы начали чинить и кое-где вода поднимается до третьего этажа. Уже на два праздничных дня — 7 и 8 ноября — дали в дома свет; плитку включить нельзя, и утюг нельзя, и лампу более 25 свечей зажечь нельзя, но впервые за год тьмы — на два дня — свет!

Сколько ждал Андрей Николаевич, пока из блокированного Ленинграда по военным дорогам придет в подмосковное Кратово почта с номером «Звезды»? Сколько раз мысленно переносился он туда, в маленькую комнату редакции на улице Воинова, в Доме писателей, и разворачивал только что вышедший номер и нес домой?

По Кутузовской набережной к Кировскому мосту. Мимо зениток на Марсовом поле.

Мимо бронзового Суворова, поднявшего тонкий меч в серое небо.

Мимо воронок.

Мимо черных огородов в Летнем саду.

Мимо надписи: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Я мысленно вижу, как медленно и осторожно идет по улице семидесятипятилетний человек, не потерявший старой офицерской выправки, и несет тощий портфель, а в портфеле у него — журнал с красным знаменем на бумажной обложке, а в журнале — повесть о злосчастном немце, пытавшемся покорить Россию железной волей.

И кажется, что между тоненькой ниточкой слов на тоненькой эфемерности бумаги и войной, разразившейся на земле, существует таинственная и острая связь. Словно бы предсказал Лесков эту страшную реальность. Словно бы начертил для нее психологическую экспозицию. Словно бы угадал в несгустившемся еще воздухе будущего ее горькую неотвратимость.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава тридцать четвертая. По реке плывёт топор…

Глава тридцать четвертая. По реке плывёт топор… Командир просит помыть галоши Весной 1954-го меня перевели в истребительное училище в Чугуев Харьковской области, известный благодаря частушке: «По реке плывет топор из города Чугуева…» Там я прослужил еще больше полутора

ГЛАВА 8: БЕРИ ТОПОР, РУБИ ХАРДКОР (Аудитория группы: … по прежнему несколько сотен тысяч человек)

ГЛАВА 8: БЕРИ ТОПОР, РУБИ ХАРДКОР (Аудитория группы: … по прежнему несколько сотен тысяч человек) 1.Еще в самом начале совместной работы у скрипачки Маши начался многолетний роман с директором Сашей. Что называется, «музыка сблизила».— Что может быть лучше, когда у тебя с

Глава тридцать четвертая. По реке плывёт топор...

Глава тридцать четвертая. По реке плывёт топор... Командир просит помыть галоши Весной 1954-го меня перевели в истребительное училище в Чугуев Харьковской области, известный благодаря частушке: «По реке плывет топор из города Чугуева…» Там я прослужил еще больше полутора

Глава X Не судите топор за убийство: наследие Ницше

Глава X Не судите топор за убийство: наследие Ницше Философская мысль XX века – это лишь комментарии к Ницше. Старый плотник всю жизнь строил дома, искусно владея топором. Топор был отточен, закален, с удобным топорищем. После смерти плотника топор достался в наследство

Глава третья. Топор и плаха

Глава третья. Топор и плаха Два «волкодава» Виктор Гончар, бесспорно, принадлежал к числу наиболее ярких политиков, кому путь к вершинам власти в Беларуси был открыт перестройкой.Это были годы детства белорусской публичной политики. Горбачев открыл шлюзы — и на

Глава восемнадцатая ДЕМИРБАШ - ЖЕЛЕЗНАЯ ГОЛОВА

Глава восемнадцатая ДЕМИРБАШ - ЖЕЛЕЗНАЯ ГОЛОВА Король. Я не покорюсь! Магистр Улаус. Придет другой и сломает тебя! А. Стриндберг. Густав Васа После падения Балтаджи Ахмед III объявил России новую войну, потому что, кроме заложников Шафирова и молодого Шереметева, никаких

Глава 23 Железная бабочка

Глава 23 Железная бабочка Иоко Оно родилась в Токио снежным вечером 18 февраля 1933 года. Мать ее происходила из семьи Ясуда – эта фамилия ассоциировалась с гигантскими финансовыми, торговыми и промышленными корпорациями, которые составляли хребет японского делового мира.

Глава 5 ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА ТРАДИЦИЙ И УСЛОВНОСТЕЙ

Глава 5 ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА ТРАДИЦИЙ И УСЛОВНОСТЕЙ В декабре 1900 года умер отец писателя, это печальное событие еще более усилило чувство тоски и одиночества, вызванное запретом «Сестры Керри». Он решает снова вернуться к занятию журналистикой, но обнаруживает, что журналы

Глава 11. Тихоокеанская железная дорога: поезд на 10:00 до Пунтаренаса

Глава 11. Тихоокеанская железная дорога: поезд на 10:00 до Пунтаренаса Однажды утром после визита в Лимон я прогуливался по улице Сан-Хосе и встретил капитана Рагглеса, удалявшегося от своего отеля с чемоданами в обеих руках. Он сказал, что не уезжает из города, а просто хочет

Глава тринадцатая “Железная леди” и “английская роза”

Глава тринадцатая “Железная леди” и “английская роза” Серебряный юбилей Елизаветы II помог поднять моральный дух народа в нелегкие времена, так же как в свое время стала лучом света ее свадьба в мрачные послевоенные годы. Премьер-министр Джеймс Каллаган с момента

Глава тринадцатая “Железная леди” и “английская роза”

Глава тринадцатая “Железная леди” и “английская роза” 1 …“беседа течет легко…” – Sunday Times. Feb. 7, 1982.2 …остаток часа Каллаган с королевой могли проговорить… – Longford. Elizabeth R. P. 350.3 …“оценивает” затруднения … – Там же. С. 349.4 Однажды королева пригласила его на прогулку… –

Глава 26 «ВОЛЯ! ВОЛЯ!» ГОД 1861-Й

Глава 26 «ВОЛЯ! ВОЛЯ!» ГОД 1861-Й Слово свобода — вылетело из клетки, и его сызнова в клетку не упрячешь. Н. П. Огарев. На новый год «Влияние наше в России растет и растет. Там явно готовятся бури», — писал Герцен сыну Александру, понимая и принимая успех своей пропаганды. Из

Глава 26. ВОЛЯ

Глава 26. ВОЛЯ Тринадцатого августа — день моего фактического освобождения. Меня с вещами переправили на «кукушку», а по ней — в Потьму. По дороге я выскочила на 6-м лагпункте. Туда привезли Джоньку, оставив ей срок 25 лет, и я вымолила короткое свидание с ней, кажется, на

Петр Паламарчук Добрая воля и воля Божия

Петр Паламарчук Добрая воля и воля Божия Странным образом почти что все прощальные поминания знаменитого писателя ограничивались его произведениями молодых лет, в лучшем случае дополненными «Черными досками» – что сам он незадолго до кончины определил «ласковым