Глава, в которой заключенного бурсской тюрьмы судят военным трибуналом и выводят расстреливать на палубу корабля

Глава, в которой заключенного бурсской тюрьмы судят военным трибуналом и выводят расстреливать на палубу корабля

Ночь. Тополя во дворе уже голые. Ветер стих. Но тени ветвей, переплетаясь с тенями решеток, еще колышутся на белом потолке, и от этого изученные до отвращения два желтых потека на штукатурке принимают неузнаваемее очертания — то волка, то мефистофельского профиля, то зайца, свернувшегося, как на полной луне.

Минула цепь подземных глухих превращений, и вот-вот с минуты на минуту кончится осень. На Улудаге выпал снег. Медведи на яйлах, должно быть, зарываются поглубже в жухлую каштановую листву, готовясь к спячке. Забылась до утра и тюрьма. А он все лежит и глядит в потолок. Часы на гвозде показывают два.

В машинке незаконченное письмо:

«Я в странном одиночестве. Не в абсолютном, не в полном одиночестве; одиночество полное и абсолютное намного ужасней. Как полное и абсолютное рабство. Или что-то вроде полной и абсолютной слепоты… Я одинок наполовину. Какой-то частью своей — я вместе с людьми, ощущаю прямо перед своим лицом кипящее столпотворение природы от букашек в травах до звезд на небе, вижу людей, снующих во всех концах Земли. Я среди них… Но какой-то частью своего «я» — я совершенно одинок. Так одинок, что ощущаю это впервые в жизни. Бывает, я задыхаюсь от печали. Что-то во мне задыхается, капая-то часть меня, но задыхается. Я должен это победить, это одиночество, эту проклятую печаль. Для этого есть только один способ. Отныне у меня не будет больше личной жизни — не пойми меня превратно, я не жалуюсь — ведь и до сих пор я мало жил для себя! Да, принять и согласиться с тем, что больше не будет у меня моей жизни, даже такой, какая была до сих пор. И осуществить это…»

…Он не дописал. Лег на койку и вот уже два часа, не меньше, глядит в потолок, где, словно на экране «Карагёза», тени решеток и ветвей разыгрывают какое-то странное мрачное действие… Не только в природе, в человеке тоже идет незримая подземная работа, тянется цепь глухих превращений, и вдруг что-то случается, когда, казалось бы, ничего не случилось… Вот-вот начнется его двенадцатая тюремная зима. Двенадцать раз Земля обернулась вокруг Солнца, для нее это мгновенье, как двенадцать ударов сердца. Но дети, зачатые той ночью, когда падал снег, а его посадили в полицейскую машину и отправили поездом в Анкару, — эти дети скоро кончат школу. Жеребчики той поры, едва стоявшие на дрожащих ножках, превратились в кляч… Убийца Осман отсидел срок, успел за неуплату налогов снова попасть сюда и снова выйти, пишет, что женился, стал отцом. Мемед Фуад, его приемный сын, кончил лицей, сам стал писателем. И год уже не приезжала к нему сюда Пирайе… Минула страшная война, разбит фашизм. Миллионы мертвецов, как зерна, легли в землю. Мир снялся с якорей. Явились новые надежды. И новые бои — в Китае, в Греции… А он будто созревший плод в леднике — среди этих стен… И вот сегодня что-то совершилось. Сегодня он уже не корабль на якоре, нагруженный тоской, а камень на морском дне. Как в жутком сне, видна отсюда поверхность моря и днища кораблей, что движутся беззвучно и недостижимо…

Да, целый год прошел, как он не видел Пирайе. После приговора он написал ей, что она свободна: он не имел права ни на что ни про что, как осудили его, осудить и ее, Пирайе, на пятнадцать лет одиночества… «Что ты придумал, — ответила она. — Знай, если даже тебя осудят не на пятнадцать, на сто лет, я буду все равно с тобой… Куда бы тебя ни отправили, я поеду вслед, буду шить, зарабатывать на жизнь, кормить тебя…» Все вышло по-другому. И если бы она приехала сейчас, он не был бы ей рад. «Мы снова не увидимся годами… Морщины на лбу моем опустятся до глаз… потом до губ… все ниже… я состарюсь. И наконец, когда с тобой мы сможем соединиться, ты с жалостью посмотришь на меня!..»

Как он был счастлив, когда она отвергла его предложение развестись! Стояла весна. Он сидел вместе с курсантами — чудесные ребята! — в анкарской военной тюрьме. Не прочитал, проглотил ее письмо. Не в силах удержаться, показал его мальчикам. Как он гордился ею! И по праву: она дала ему и мужество и терпенье в самые страшные, трудные дни. Тогда он думал; «Ну, если не пятнадцать лет, то семь я выдержу…» Ребята закатили праздничный обед, на радостях сварили крепкий-крепкий кофе…

Он выдержал двенадцать лет, не семь. И вот теперь он думал, что не имел тогда права соглашаться, должен был настоять на разводе. И радость того дня ему казалась эгоистичной…

Но виноват был не он и не она, а время. Кто может себе представить — не рассудком, а всем существом своим, — что будет с ним через двенадцать лет, когда замкнется цепь глухих подземных превращений?..

Сегодня цепь действительно замкнулась. И одиночество, которого он не испытывал еще, а может быть, болезнь — к болям в печени прибавились сердечные припадки — не позволяли ему ни уснуть, ни снова сесть за старую машинку с непробивающейся буквой «о». И перед широко раскрытыми глазами, в игре теней на потолке, сменялись друг за другом картины двенадцатилетней давности с такой мучительной яркостью, как будто какой-то кинооператор заснял их скрытой камерой и до утра крутил свой бесстрастно-беспощадный фильм…

Первый допрос по прибытии в Анкару: «Что за военный к вам приходил? Откуда его знаете? О чем говорили?..» Военный? Так и есть…

Осенью, кажется в сентябре, он отправился с Пирайе в кино на Бейоглу. После сеанса к ним подошел молодой человек в форме. Назвался любителем поэзии. Таких любителей он перевидал достаточно. Вежливо отделался от него и, придя домой, в ярости позвонил в первый отдел управления безопасности: «Когда, наконец, вы прекратите меня преследовать? Я тружусь, живу, зарабатываю на хлеб, а вы постоянно подсылаете своих людей, да еще в военной форме?..» — «Простите, в форме? Ничего об этом не слышали… Не волнуйтесь, мы разберемся. Как его зовут? Кто такой?..» — «Об этом я его не спрашивал!» Он с треском повесил трубку.

Прошло два месяца. Как-то под вечер он возвратился с Пирайе домой, и что же? Опять этот парень. Теща впустила: записку, мол, хотел оставить. У парня два вопроса: как растолковать такое-то место в книге Энгельса «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии» и что будет с Турцией?.. «Вот что, сынок, не ходи ты за нами, ничего, кроме беды, от этого не будет. А читать — читайте, разберитесь сначала, что такое принципы Ататюрка, что такое демократия, и растолкуйте это другим. Всего хорошего».

Хоть и странно показалось, что парень читал «Людвига Фейербаха», — полиция до этого еще не додумывалась, — а все же подозрительным он был по-прежнему.

Когда парень ушел, Назым набросился на тещу.

— Послушай, Назым! — вступилась Пирайе. — Ты даже не предложил мальчику сесть. Нехорошо, как-никак гость!

— Оставьте вы, ради бога, ваши нежности! И на порог таких типов не пускайте. Потом беды не оберешься!

Так оно и вышло…

…Один-единственный допрос. И семьдесят шесть дней в анкарской военной тюрьме: четыре стены, окошко под потолком, деревянные нары, стул, параша. Больше ничего и не влезло бы. И ни пары белья — в чем привезли, в том и пожалуйте сидеть… Семьдесят шесть утр, дней, вечеров. Семьдесят шесть ночей. И ни одного человеческого лица — только надзиратели. Ни человеческого голоса — надзиратели и те молчат, как безъязыкие. Им разговаривать запрещено. То ли боятся, что он заразит их опасной «коммунистической заразой», то ли нарочно хотят свести с ума — знают его ненависть к одиночеству.

Да и как не сойти с ума?! Хоть бы знать, в чем его обвиняют!.. Как бы ни были справедливы или несправедливы нынешние законы, он их за последние годы не преступал ни на йоту. Ни за что ни про что сидеть семьдесят шесть дней! А у него договор на двенадцать сценариев, к марту надо закончить. Роман в газете «Харекет» оборван на середине. Черт бы их побрал! Чем будет жить Пирайе с детьми? Ведь рано или поздно выяснится, что он ничего не совершил. Если бы не письма Пирайе, он, наверное, и вправду рехнулся бы… Он хранит до сих пор эти письма. А она сохранила ли его письма или сожгла?..

…Пирайе-ханым сохранила письма Назыма Хикмета.

28 января 1938. Пятница

Женушка моя! Я здоров. Страшно по тебе соскучился. Рано или поздно моя невиновность выяснится, и я снова буду с вами. Единственная моя забота — ты. Не расстраивайся. Если можно, вышли денег. Сообщи о своем здоровье… Тоска по тебе как пламя в моей груди. Мой адрес: Центральная военная тюрьма. Заключенному Назыму Хикмету. Анкара.

Суббота, 19 февраля 1938. Анкара

…Ваши фото — у меня на сердце. То и дело достаю их и гляжу на вас. Что поделать, кроме тебя, у меня никого нет… В этот раз несчастье потрясло меня. И вот первый результат потрясения: я со всей ясностью понял, что безумно влюблен в тебя. Если я вылезу из этой ямы, то возьму тебя и детей, поселюсь в тихом уголке Стамбула, вдали от всех и посвящу остаток своих дней тебе и литературе. Быть всегда рядом с тобой, слышать твой голос, читать, писать и когда-нибудь рядом с тобой умереть. Долгими, беззвучными ночами я строю мечты об этой жизни…

1938. 1 марта. Анкара

…Я не понимаю, что мне вменяется в вину и доказательств этой вины. Но, во всяком случае, все должно выясниться: я или буду освобожден до суда, или на суде оправдан… Сделать тебя счастливой, веселой будет для меня бесконечной радостью. До сих пор я столько тебя огорчал! Когда ты была рядом со мной источником счастья, я, порой был настолько слеп, что не видел этого. Прошу тебя, прости мою неуживчивость, несправедливость, ссоры. И в тот день, когда мы увидимся, я уверен, ты примешь меня чистым и безгрешным, как новорожденного ребенка…

5. 3. 1938

Назымушка! Не думай так скверно, ты до сих пор меня ничем не огорчал. Не знаю, смогу ли я быть веселой, но рядом с тобой я была и буду самой счастливой женщиной в мире. Ты отдал мне свои самые прекрасные годы, посвятил мне самые прекрасные любовные стихи, рядом со мной написал свои самые прекрасные вещи, во всех твоих творениях есть и моя частица. И потом, разве на твоем лице нет нескольких морщин, которые легли из-за меня, Назым?.. Посылаю тебе десять лир и ботинки…

1938. 8 марта. Вторник

…Сегодня пятидесятый день нашей разлуки. На воле снова началась зима. Небо тяжелое, как свинец. Я сижу в камере один, прочел твое письмо, еще раз прочел, еще раз, и сейчас, когда пишу, оно у меня перед глазами… Я страшно печален и невероятно спокоен. Никогда не предполагал, что печаль и спокойная радость могут уместиться в одном сердце. Эти пятьдесят дней вдали от всех людей, от людских голосов и людских лиц, пятьдесят дней наедине с самим собой привели меня в иной, новый мир. Я слушал себя, видел только свое лицо, слышал только свой голос. Во мне — одна ты. Мое лицо только на твое лицо похоже. И я без тебя — пустая оболочка… Словом, я страшно печален и страшно спокоен, женушка моя…

14 марта 1938. Анкара

Женушка моя! В пятницу я получил обвинительное заключение. Сегодня понедельник. Завтра, во вторник 15 марта — суд. Я прочел обвинение и поразился. Никогда не думал, что с такими доказательствами (?!) можно предавать человека суду. Я уверен, что в этих условиях даже слепцу видна моя невиновность, при столь бездоказательном обвинении справедливость юстиции, во всяком случае, должна восторжествовать, и я буду оправдан, но в то же время я никак не могу понять, отчего сижу 56 дней и должен буду сидеть до конца суда, почему меня вообще предают суду. И это, что врать, наводит меня порой на мрачные мысли… Ничего не поделаешь. Будем надеяться на лучшее, женушка моя, любимая моя, единственная моя. По всем стосковался, всем — большим и маленьким — привет…

…Через день после того, как ему вручили обвинительное заключение, его впервые вывели на прогулку в тюремный двор. Он опьянел от солнца, от весеннего неба, бездонного, синего, и от надежды.

Сегодня воскресение.

Сегодня меня впервые вывели на солнце.

И я впервые в жизни поразился:

как небо от меня далеко,

как широко,

как сине,

как глубоко,

и, постояв мгновенье неподвижно,

я с уважением на землю опустился,

к стене спиною прислонился.

И в этот миг не стало ни мечтаний, ни свободы,

не стало ни борьбы и ни жены моей:

я, солнце и земля.

Как счастлив я!

А в это время на другом конце Анкары никому не ведомые мальчики, запертые в комендантском помещении Анкарского военного училища, сидя на койках, в последний раз собирались с мыслями. Их было двадцать один. Восемнадцати-двадцатилетние курсанты. Их обвиняли в попытке военного мятежа. А они были уверены, что это недоразумение. Быть может, они нарушили дисциплину, но не законы — к законам республики эти юноши, готовые отдать жизнь за Турцию, питали огромное уважение. Быть может, они нарушили традиции — в Анкарском военном училище выписывать газету правящей партии «Улус» и то считалось вольнодумством, а они позволили себе читать Гёте, Гончарова, Тургенева, Горького, штудировать книги по философии и истории, наизусть запомнили стихи турецких поэтов — Яхьи Кемаля, Мехмеда Акифа, Сабахаттина Али. Но разве это государственное преступление? Четверо из них, прочтя «Письма к Таранта Бабу» и «Дестан о шейхе Бедреддине», решили, что их автор — величайший из живущих поэтов Турции. Но разве это военный мятеж? Один из них, Омер Дениз, во время побывки в Стамбуле увидел в фойе кинотеатра «Ипек» Назыма Хикмета и подошел к нему, чтоб похвастать перед товарищами знакомством с поэтом. Месяца через два Омер удрал на праздники в самоволку, приехал в Стамбул, чтоб повидаться с любимой девушкой. Желая поразить приятелей, зашел к Назыму домой. Тот его чуть не взашей выгнал. А теперь утверждают, что Назым Хикмет давал им «директивы»!

К делу подшили даже телеграмму самого старшего из них — ему шел двадцать второй год — Шади Алкылыча: «Верьте, что Хикмет и мама мне одинаково дороги». Волей-неволей вынужден был признаться бедняга Шади, что Хикмет — это имя его жены. Да, он нарушил устав, курсант не может жениться. И его, отца двоих детей, выставят из училища. Он готов к этому.

Проверка подтвердила его слова. Не помогло…

…Шади Алкылыч впоследствии действительно станет социалистом — немалую роль сыграет здесь предстоящий процесс. В 1963 году за одну из газетных статей его осудят на шесть лет тюрьмы. И правые газеты вспомнят старую басню: «Еще в 1938 году он послал телеграмму, в которой клялся в любви к Хикмету». «Я горжусь, — ответит Шади, — тем, что сижу в тюрьме за социалистические идеи…»

Но сейчас, в 1938 году, ни Шади, никто из них не имеет понятия ни о социализме, ни о коммунизме. Они верят своим отцам-командирам, которые учили их быть правдивыми, любить родину пуще жизни. И убеждены, что вскоре все выяснится.

Но вот их на рассвете начинают по одному выводить в поле. Ставят перед отделением солдат. Солдаты вскидывают винтовки, имитируя расстрел… Затем их снова допрашивает следователь Шериф Будак — на суде он будет обвинителем. Этот человек в офицерских погонах обещает им прощенье, если они подпишут ложные показания, оклевещут товарищей.

Мальчики, наивные, чистые, честные мальчики, не сдаются.

Лишь Омер Дениз, тот самый, чья похвальба довела их до беды, на мгновенье теряется. Да еще один, по прозвищу Рыба, соглашается доносить по начальству, о чем говорят между собой товарищи.

Рыбу изобличают. И это, как ни странно, придает остальным решимости. Мальчики опасный народ…

Да, их арестовали, их мучают и запугивают напрасно. Но они еще верили, что старшие офицеры делают все это, чтоб выяснить истину. Случай с Рыбой прикончил эту веру. Лишить парня человеческого достоинства, заставить наушничать на товарищей, обещать ему свободу в обмен на подлость! И все только потому, что они хотели знать правду, читали книги, учились понимать жизнь. Это низость! А раз так, пусть дают им какой угодно срок, пусть расстреляют. Они будут стоять до конца. И умрут людьми.

И все же этим мальчикам в курсантской форме еще не приходит в голову, что их любимые офицеры, не дрогнувшие под пулями, могут пожертвовать их будущим, их жизнью, жизнью двадцати одного честного парня, лишь потому, что кто-то отдал приказ: во что бы то ни стало расправиться с Назымом Хикметом.

Такой приказ отдали министр внутренних дел Шюкрю Кая и маршал Февзи Чакмак: так они думали завоевать доверие немецкого генерального штаба. Но об этом еще не знал и Назым Хикмет…

…Через несколько дней в перерыве между судебными заседаниями к одному из обвиняемых курсантов подойдет его преподаватель, член суда майор Фуад-бей, один из самых мужественных, самых красивых офицеров училища. Он печален, но пытается скрыть это.

— Я знаю, что дело пустое, — скажет он. — Но что поделать, будьте готовы. Сверху спущен приказ. Мы вас осудим, сынок!

— Спасибо, мой майор!..

Заседания военного трибунала проходили в училище, Сдвинули столы и скамьи, отгородили их рядом стульев — вот и место для подсудимых. Кроме курсантов, здесь и штатские — железнодорожный чиновник, продавец газет, фельдшер, лицеист, студент, рабочий военного завода. Впереди и сзади подсудимых — офицеры с расстегнутыми кобурами. У дверей — суд был закрытый — солдаты с примкнутыми штыками.

Когда ввели Назыма, все подсудимые уже расселись по местам. Шум прошел по рядам. Кроме Омера Дениза, никто из них не видел живого Назыма Хикмета, разве что на фотографиях. Всем хотелось его получше разглядеть.

Он остановился на мгновенье — статный, красивый, тридцатишестилетний. На нем было видавшее виды пальто, в руках широкополая фетровая шляпа.

Потом быстрым шагом пошел к ним, широко улыбаясь и переводя на ходу взгляд с одного лица на другое, с каждым здороваясь кивком. Сел на стул в первом ряду. Откинулся на спинку. И стал крутить в пальцах мягкие каштановые усы.

Вошли адвокаты, сели справа от подсудимых.

За ними — судьи. Их пять. Но только один профессиональный юрист. Остальные, в том числе председатель, — офицеры училища. Прокурор — тот самый Шериф Будак, который и вел следствие.

Не успели судьи усесться, как за окнами раздался сигнал трубы, возвещавший конец занятий. Сотни курсантов высыпали во двор. Стены задрожали от крика:

«Ю-у-х! Ю-у-х! Позор! Позор!»

Подсудимые разом вскочили с мест. Первым опомнился Назым:

— Что это значит? Прикажите прекратить!

Курсанты демонстрировали презрение к «предателям родины».

Явно довольный произведенным впечатлением, прокурор с разрешения председателя приказал закрыть ставни. Шум прекратился…

Обвинительное заключение утверждало: курсанты Анкарского военного училища — обвиняемые Омер Дениз, Абдулькадир Меричбою, Орхан Алкая и Неджати Челик создали тайную группу. Собираясь вне стен училища, они привлекли свою группу железнодорожного служащего Мустафу Эркина, а через него и остальных обвиняемых гражданских лиц. Через знакомого газетчика стали доставать и распространять литературу. Организация в училище росла и пыталась установить связи с такими же организациями во всей стране. На собраниях речь шла о создании народного рабоче-крестьянского режима. Через Омера Дениза группа установила связь с известным коммунистом Назымом Хикметом, получила от него директивы о том, как распространить в армии коммунизм, но, к счастью, была обезврежена. В противном случае, став офицерами разных родов войск, они создали бы во всей турецкой армии сеть своих групп и в один прекрасный день непременно подняли бы мятеж в целях захвата власти…

Самое любопытное в обвинительном заключении — это «бы».

Переходят к допросу обвиняемых. Назым Хикмет подтверждает, что о существовании всех здесь присутствующих он до сего часа не имел и понятия, за исключением одного Дениза, которому никаких директив не давал, иначе не стал бы сам звонить в управление безопасности.

Читают показания Дениза: «Назым сказал мне: «Самая большая опасность для Турции — фашизм… Вы сейчас не суйте свои головы в огонь. Напрасно погибнете. В будущем вы составите костяк армии. Став офицерами, внушите солдатам-крестьянам идеи республиканизма, а затем и коммунизма».

— Я ничего подобного не говорил! — вскакивает Назым.

— Садись! Садись!

Председатель оборачивается к Омеру Денизу.

— Отвечай, это твои показания?

Все глаза устремлены сейчас на этого невысокого черноволосого парня с резкими нервными чертами лица. Он встает, опускает голову и в наступившей тишине отчетливо произносит:

— Назым Хикмет мне этого не говорил.

— Значит, ты отказываешься от своих показаний?

— Да.

— Отчего же ты на допросе говорил другое?

— На меня оказывали давление…

Лица судей он совсем забыл. А ведь столько дней подряд глядел на них по многу часов. В памяти почему-то остался только очень тонкий, очень длинный нос. Одна забота была у них — казаться величественными, внушающими страх, Но ни страшного, ни величественного в них не было ни на грош. Они больше, чем на людей, походили на вещи. Спесивые и глупые, как стенные часы, заведенные чьей-то рукой, громким боем возвещающие о раз и навсегда установленном распорядке, унылые и подлые, как наручники, сковавшие кисти… Тонкий и длинный нос, помещавшийся рядом с председателем, был постоянно обращен в его сторону, точно нацеленный в глаз коготь. Видно, его обладатель был донельзя зол, что приходится еще выслушивать речи какого-то писателишки, И в раздражении все время перебирал четки.

Следя за ходом процесса, Назым то и дело машинально покручивал усы. И обладатель длинного носа не выдержал.

— Этот тип в присутствии суда все время играет усами, показывает свое молодечество. Это оскорбление суда, мой полковник.

— Прекратить играть усами! — приказал председатель. Назым хотел было возразить, но вовремя вспомнил наставления адвокатов: держаться как можно вежливей.

— Прошу извинения, эфенди…

…Прежде чем вынести приговор, подсудимым было предоставлено последнее слово. Высказавшись, Назым умолк.

— Вы кончили? — спросил председатель, готовясь дать знак протоколисту.

— Еще одно небольшое замечание. Я и здесь буду краток. На одном из прошлых заседаний бей-эфенди, — он поклонился в сторону носа, — изволил заметить, что я кручу усы. Это я делал машинально, решительно не имея намерения оскорбить суд. Но я вижу, что бей-эфенди, — снова поклон в сторону носа, — с первого заседания, да, с самого первого заседания, перебирает четки. Если крутить усы, как утверждает бей-эфенди, оскорбление суда, то и перебирать четки тоже неуважение к нему.

Обладатель носа в растерянности переложил четки из правой руки в левую, снова вернул их в правую и, смешавшись, спрятал в карман…

Назым расхохотался. И тут же смолк. Странный это был смех — словно не его, Будто смеялся кто-то другой, а сам он по-прежнему лежал, вытянувшись на койке и глядя в потолок, печальный и недвижимый, как мертвец… Он посмотрел на часы. Три ночи. Прислушался.

Чуть слышно поскрипывал фонарь за стеной, Где-то в городе далеко-далеко пропел петух. Кажется, в соседних камерах никто не проснулся, а то снова напугаются… С ним это бывало — кричал иногда во сне и никак не мог проснуться. Впервые это случилось в анкарской военной тюрьме после приговора…

Кроме Назыма Хикмета, были признаны виновными и осуждены на различные сроки четверо курсантов. Остальных, хоть и освободили из-под стражи за отсутствием состава преступления или за отсутствием улик, секретным приказом военных властей объявили неблагонадежными, отчислили из училища, отправили сержантами в части «для прохождения полного срока действительной службы». После армии их ждали негласный надзор, административные ссылки, безработица, нищета. Но четверо осужденных курсантов еще не знали этого и, ожидая решения кассационного суда, утешались тем, что хоть товарищи на свободе.

Как-то среди ночи их разбудил крик. Не понимая спросонья, что случилось, они уселись на койках. Крик повторился!

— Разбудите меня! Разбудите!

Голос был глухой, сдавленный.

— Да это же голос Назыма!

Камеры на ночь здесь не запирались. Пулей выскочили ребята в коридор. Вбежали к Назыму. Включили свет.

Он лежал на спине. С открытыми глазами. Одеяло валялось на полу.

В испуге глядели они друг на друга.

— А?.. Что случилось?

— Мы здесь, агабей! Что это с тобой?

(Тогда его еще звали агабей, а не Отец, как здесь, в Бурсе.)

Он медленно приходил в себя. Ломило поясницу, боли отдавались в грудь, в плечо. Над ним склонились четыре юных лица.

— Не знаю, ребята! Что-то плохо… Дайте-ка сигарету!

Они приподняли его, посадили. Положили под спину подушку. Принесли воду. Дали сигарету.

— Только не кури сейчас, агабей.

В их глазах были любовь и тревога. Он улыбнулся через силу.

— Ничего… Обойдется! Это тюрьмы сделали меня таким. И мое кровавое ремесло… Быть поэтом — значит есть свое сердце и давать отведать другим.

Теперь-то он думал, что это был первый приступ его болезни, которую тюремные врачи называли ангиной пекторис, то есть грудной жабой.

В ту ночь в анкарской тюрьме ребята просидели с ним до рассвета. Не думал он, что в военных школах может быть такая прекрасная молодежь. Но и то сказать — они были из лучших…

Как только их перевели из училища в тюрьму, поглядеть на страшных коммунистов-бунтовщиков приехал сам военный комендант столицы, славившийся своей строгостью. Увидев их детские лица, генерал опешил:

— Аллах, аллах! Это они и есть? Да ведь это дети?!

Он изумленно поглядел на начальника тюрьмы.

— Аллах! Аллах!.. А где ж их учитель?

— На другой половине, эфенди.

Тюрьма была разделена стеной на две части. В одной сидели солдаты, в другой — офицеры. Назыма сперва посадили в офицерское отделение, курсантов — в солдатское. И строго предупредили, что всякая попытка общения с ним будет караться.

— А ну-ка позовите его сюда! — приказал комендант.

Курсанты по-прежнему стояли по стойке «смирно» и не спускали глаз с генерала. Лицо его смягчилось. Он с любопытством разглядывал мальчиков.

— По вашему приказанию прибыл, эфенди, — Назым, щелкнув каблуками, присоединился к строю. И тут все вспомнили, что поэт как-никак окончил военно-морское училище.

— Чего это тебе взбрело в голову? Где нацизм, а где Турция? Это у нас не пройдет… Но что будет теперь с этими ребятами? А? Тебе вот дядюшка-паша прислал перину, а они, погляди, на досках да на соломе валяются. Это ваше хваленое равенство? А?

— Вы правы, эфенди. Но мы требуем равенства не в нищете, а в благосостоянии. Наша цель — избавить равенство от соломенных тюфяков!

Генерал расхохотался. Все его огромное тело затряслось, хлопая себя руками по выпирающему из-под пояса животу, он проговорил:

— Вот это здорово! Ох-хо-хо! Молодец! Сразу видно умного человека! Здорово! Здорово!

Он вдруг перестал смеяться.

— Жизнь этих мальчиков покалечена. Что они будут теперь делать на гражданке? Ты позанимайся с ними здесь, научи их чему-нибудь. Может, пригодится, когда выйдут в жизнь…

Генерал обернулся к начальнику тюрьмы.

— Мальчишек перевести на офицерскую половину. В отдельную камеру. Пусть занимаются делом.

И, тяжело вздыхая и покачивая головой, удалился. Занятия начались с французского.

— Вот что, ребята, — заявил Назым. — Грамматику побоку. Я и в турецкой грамматике едва разбираюсь, но, с вашего позволения, пишу по-турецки неплохо.

В книжном магазине «Ашет», неподалеку от площади Улус, заказали романы Альфонса Доде, Мопассана. Стали под руководством Назыма переводить абзац за абзацем на турецкий. За французским настал черед политэкономии. Устроившись поудобней на нарах, положив рядом пачку сигарет, Назым начинал лекцию: капитал, товар, цена, прибавочная стоимость.

По вечерам после кофе сочиняли стихи, пели песни. То был первый тюремный университет профессора Назыма Хикмета. А сколько их было потом за двенадцать лет!

Как-то Назым решил дать курсантам для перевода стихи. Продиктовал наизусть бодлеровский «Балкон» — пригодились ночные бдения в Болу. Лучше всех перевод получился у Абдулькадира. В этом парне сидел незаурядный талант. Назым стал заниматься с ним отдельно — разбирал его первые прозаические и поэтические опыты. Диктовал ему свой роман, который думал напечатать в газете по выходе на волю.

Так, благодаря чистой случайности — а впрочем, случайность ли доброе сердце старого турецкого вояки? — этот курсант открыл длинный список тюремных подмастерьев Назыма-уста…

Перед его глазами возникла худенькая фигурка в курсантской форме, остриженная голова с торчащими ушами. Природа недолго трудилась над отделкой этого лица — слепила как придется и пустила в мир. Сойдет, мол, не принц. Но как говорил на суде этот простецкий на вид парень!.. Что, дескать, вы хотите, чтоб я читал? Вырос без отца. Летом на каникулах бегал в мальчиках у хозяина кофейни, торговал с лотка, сортировал на ярмарке арбузы, чтобы заработать на тетрадки и учебники. И видел, как живут дети богатых. «От бедности пошел я в военную школу, а не то стал бы врачом или инженером. Вы хотите, чтоб я читал Яхью Кемаля да Орхана Сейфи? Но я хочу знать жизнь, знать правду. И конечно, буду читать Горького и Назыма Хикмета. Какая здесь связь с мятежом? Кто я такой, чтоб решиться на подобное дело? Мне это и во сне не снилось». В его квартале жила богатая семья. Как-то прислали от них угощение — кусок встал поперек горла. Еда была кислая. «За людей не считали нас, бессовестные, оттого что мы бедняки. С тех пор я не люблю богатых. По-вашему, это коммунизм? Я спрашиваю, коммунизм это? Если не любить богатых, сочувствовать беднякам, читать стихи Назыма Хикмета — коммунизм, то можете считать меня коммунистом. И делайте со мной что хотите!..»

Нет, он не ошибся в этом мальчике. Минули годы, и вот Абдулькадир сам стал мастером — пишет отличные стихи, даже книгу сумел выпустить… Давно печатается и Рашид. Еще полгода, год — выйдет на свободу Балабан и взорвется как бомба: в турецкой живописи такого еще не было. Художник-крестьянин. Что ж, пусть больше ни одна строка его собственных стихов не увидит света. Он может умереть — его ученики доскажут за него. Он сделал все что мог для турецкой культуры. Он может умереть. Ничто больше не привязывает его к жизни. Ни любовь… Ни дети… Своих так и не завел, а приемные выросли. Только горе приносил он всем, кто был ему дорог. И больше всего матери. Скоро ему стукнет пятьдесят — все она ему помогает, все она ему, а не он ей. Слепнет, и единственный сын ей не опора. А Пирайе? И не вдова и не жена. Двенадцать лет всегда двенадцать лет. Но для женщины еще страшнее этот срок, чем для мужчины. Она права — ей больше нечего здесь делать…

Недавно мать писала: Мюневвер, его кузина, узнав, что он болеет, просила разрешения приехать в Бурсу. Мюневвер… Ему в лицо пахнуло влажным ветром моря. Он увидел ее семнадцатилетней, свою кузину, той самой ночью в Каламыше, когда они сидели, свесив ноги в темноту, и молча глядели на звезды, крупные-крупные, на огни судов, выходящих из Босфора, на светящийся муравейник Стамбула… Ее тонкий профиль и губы, теплые, полуоткрытые… Ощущение, будто время остановилось, но не так, как теперь, когда он одинок, словно труп, а по-другому, когда время и вокруг тебя и в тебе неотделимо от песчинки каждой, от каждой капли в море, и от этих кораблей, огней и звезд, и мир огромен, вечен так же, как вы, вы оба…

Далеким эхом отозвалось это чувство в его могильном одиночестве, в его застывшем времени сейчас. Как хорошо, что он тогда нашел в себе силы оттолкнуть ее. Ей было бы всего двадцать четыре, когда она осталась бы вдовой при нем, еще живом… Что нужно ей теперь?

Он правильно ответил: пускай не смеет приезжать, он не желает. Но сейчас ей тридцать пять… Неужто?

Так пусть она его не видит стариком, зачем ей этот живой мертвец? Пусть хоть у одной женщины на свете останутся о нем одни счастливые воспоминания. Пусть помнит лишь ту ночь. Ничто не должно его привязывать сейчас, когда он может умереть… Двенадцать лет не прошли даром. Аб-дулькадир, Рашид, Ибрагим, ученики, любовь, стихи — все это было. Сейчас он может умереть.

Отступление

Зимой 1958 года в своей московской квартире Назым Хикмет читал друзьям турецкие стихи. Изредка поглядывал из-под очков на слушателей: какое, мол, впечатление они производят?

Потом захлопнул книгу.

— Великолепно, не правда ли? Впервые заговорил по-турецки — и как заговорил! — великий Джелялэддин Руми… А знаете, перевел его мой ученик!

Я глянул на обложку: «А. Кадир». Под этим именем вступил в литературу бывший курсант Анкарского военного училища Абдулькадир Меричбою. За годы, прошедшие с того дня, когда Назым дал ему для перевода «Балкон» Бодлера, А. Кадир сделал достоянием турецкой культуры «Илиаду» Гомера, четверостишия Омара Хайама, поэзию Поля Элюара. Опубликовал три сборника стихов. В 1966 году он выпустил книгу, в которой поднял завесу тайны, окутывавшей процесс 1938 года в Анкарском военном училище. И эта книга стала событием в жизни страны. Публицист Четин Алтан писал в стамбульской газете «Акшам»: «Прочтя эту книгу, вы еще ясней осознаете, в каком порочном кругу держали Турцию жалкие ничтожества, рабы приказов; как пугало, не менее страшное, чем инквизиция, десятилетиями держало в страхе людей нашей страны. Она не сама отстала. Ее умышленно держали в отсталости. Те, кто сейчас похваляется патриотизмом, в сущности, лишь юридические убийцы. Прочесть эту книгу и продолжать молчать, словно в рот воды набравши, значит разделить ответственность за черную страницу в истории турецкой юстиции, которая была вписана в нее 28 лет назад. Скольких погубил этот злосчастный заговор, сколько потеряла Турция!..»

Рассказывает А. Кадир

Никто из подсудимых не признал своей вины. Никто ни на кого не валил вины. Друзья доказали в эти трудные дни, что готовы к общей участи, как бы тяжела она ни была.

— Я марксист, — начал свое последнее слово Назым Хикмет. — Я один из двух поэтов, чьи стихи вошли в антологии, изданные за границей. В марксизме есть два течения: социализм и коммунизм. Я — коммунист.

— Прошу приказания запретить! — рванулся с моста прокурор. — Он и здесь занимается коммунистической пропагандой.

— О социализме и коммунизме — опустите! — приказал председатель.

— Я коммунист, а не социалист, — продолжал Назым, — Это мои взгляды, мои убеждения… Я никого не подстрекал к военному мятежу. Так коммунизм в нашей стране не победит. Сагитировав кучку курсантов, нельзя прийти к коммунизму…

Он обернулся в нашу сторону. Оглядел нас, потом снова обратился к суду, указывая на нас рукой.

— Жаль этих мальчиков, очень жаль! Не губите их, они ни в чем не виноваты. Не виновен и я… Это заговор против меня.

Губы у него задрожали: так ему было жаль нас. А мы забыли о себе. Лишь бы он был свободен. Мы-то отчасти чувствовали себя виноватыми: как-никак нарушали дисциплину. А он был совсем ни в чем не повинен. К тому же у него была молодая жена, дети. Это было бы слишком несправедливо… Но что бы он ни говорил — все было бесполезно…

25 марта 1938. Анкара

Женушка моя! Быть может, это последнее письмо, которое я пишу тебе отсюда, а может быть, первое из множества новых, что будут полны тоски по тебе. Во вторник в девять часов утра суд вынесет приговор. Вчера 24 марта мы произнесли свои защитительные речи… По совести, уму и закону во вторник должен быть зачитан оправдательный приговор… Если во вторник я выйду, то приеду немедленно. Пусть Джеляль позвонит после обеда часов в 15 по телефону 16–04 в Анкару, узнает результат у адвокатов и тотчас же сообщит тебе.

Вторник, 29 [марта 1938]

Женушка моя! Не огорчайся. Что поделать? Не было еще па сеете более неправедного суда. Я тотчас же опротестовал приговор, В кассационном суде справедливость, во всяком случае, должна быть восстановлена. Ты, наверное, уже слышала, я осужден на 15 лет. Сообщи эту черную весть матери сама. Пусть она не горюет. Мое единственное утешение — твои письма. Позднее напишу подробнее. Пришли мне твое большое фото…

1 апреля 1938

Женушка моя! Я так спокоен и тверд, что ты себе и представить не можешь, если только спокойствие и твердость могут что-либо решить. Удар был мгновенен. Словно я открыл и закрыл глава, и все минуло. И теперь я чувствую себя так, будто встал после долгой болезни. Тело мое разбито, но я доволен и весел. Пою песни, пишу стихи и в беспробудном сне наяву вижу твое лицо. Черты лица в тумане, но волосы пылают языками пламени… И я и мои адвокаты отлично провели защиту. Да и защищаться было не от чего. Чтобы не увидеть мою непричастность ко всему делу и осудить меня на 15 лет, нужно быть, мягко выражаясь, слепым… Господа, сидящие на судейской скамье, просто-напросто решили, что Назым Хикмет должен быть погребен заживо… Говорят, что военный кассационный суд прекрасное учреждение, не позволяющее нарушать закон. Посмотрим — в течение трех месяцев выяснится, справедливо ли это утверждение. Я не питаю надежды, но и не теряю ее. Я буду защищаться до последней возможности, предоставляемой законом каждому гражданину. До тех пор, пока смогу. О результатах не гадаю. Все предположения, основанные на законе и логике, на первом суде оказались столь далеки от истины, что трудно предположить, как все может обернуться… Единственная моя забота — ты. Что с тобой будет? Как я хотел бы сделать тебя счастливой, моя женушка! И какой несчастной ты стала из-за меня. Я погубил твою молодость, твое будущее. Отчего я не умер раньше?.. Скорбь по умершим — известно — длится недолго. Я не упрекаю никого, не пойми меня превратно, милая моя женушка. Просто, думая, что будет с тобой, я хочу умереть… Если это возможно, приезжай… Приезжай, хорошо?.. Приезжай…

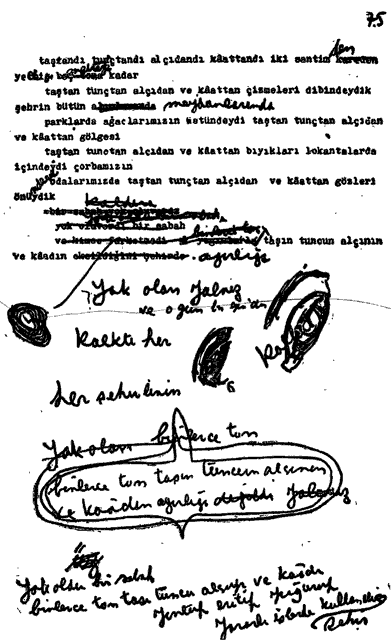

Машинописный черновик стихотворения Н. Хикмета с авторской правкой и рисунками (1957 г.).

Ожидая решения кассационного суда, мы провели с Назымом в анкарской военной тюрьме больше трех месяцев, — продолжает А. Кадир. — Жили в складчину. У нас скопилось курсантское жалованье. А у него денег почти не было. Готовили обед мы, ужин тоже, на его долю приходился завтрак.

Как-то он получил двадцать лир от своей тетушки.

И признался: «Говоря откровенно, ни медяка не осталось. Эти двадцать лир как с неба свалились».

Он аккуратно сложил бумажку, поместил ее в коричневый кошелечек. Как только нужно было расплачиваться, он тотчас его вынимал. Но мы между собой подумали: «А вдруг приговор утвердят, он-то глава семьи, у него на руках дети». И стали устраивать так, чтоб он не тратил свои деньги. «Вы мне ни за что не даете расплачиваться, ребята, — сказал он однажды, — Ну что же, считайте, что я у вас в долгу. Верну потом, мир тесен».

Через шесть лет, в 1944 году, когда я был в ссылке, кой-какие мои стихи попались ему на глаза. Назым сидел тогда уже в Бурсе. А я голодал. И конечно, все мои стихи были о голоде. «Ох-ох! Дайте-ка мне скорей его адрес, — сказал Назым товарищам. — Кажется, он там вот-вот умрет от голода!» И правда, я чуть не умер. Никто не давал мне работы.

Назым прислал деньги и письмо: «Я тут занялся ткацким делом. Деньги у меня есть. Начинаю выплачивать тебе долг по анкарской военной тюрьме». Назым был прав, этот мир тесней тесного. Но что с того, если я не смог вернуть ему и часть своих долгов…

…Три месяца родные Назыма Хикмета стучались во все двери. Мать и жена поэта написали обращение к меджлису. Показали его дяде Назыма Хикмета, заслуженному генералу, герою национально-освободительной войны, депутату меджлиса Али Фуаду Джебесою. Тот ознакомил с обращением большинство депутатов. И передал одному из адъютантов президента Ататюрка: «Непременно прочти паше!»

Первый президент Турции был болен раком печени, через полгода его не стало. Тем не менее адъютант прочел ему письмо матери и жены Назыма Хикмета. «Ты видишь, что со мной?! — ответил Ататюрк. — Такими делами я заниматься не в состоянии».

Пирайе с большим трудом удалось через знакомых передать письмо дочери маршала Чакмака. Она прочитала его отцу. Маршал рассвирепел: «Проси у меня чего хочешь, но не этого. Он виновен!»

Назым не знал об этом. Родные были уверены, что он запретит им использовать личные связи. Он был невиновен и не желал для себя никаких привилегий. Он требовал только справедливости.

Члены военного кассационного суда не решаются утвердить приговор: уж слишком явно он смахивает на расправу. Судьи не желают пачкать свое имя. Выясняется, что большинство в кассационном суде против утверждения приговора. Али Фуад-паша на радостях сообщает об этом Назыму.

Но радость была преждевременной. Перед последним заседанием суда каждому из его членов в отдельности разъясняют, что дело, мол, идет о высших интересах страны и тут колебания не уместны. Этой разъяснительной работы оказалось достаточно, чтобы члены трибунала заставили замолчать свою совесть: они как-никак люди военные, приказ есть приказ. Те, кто считал, что высшие интересы страны неотделимы от справедливости и законности, остались в меньшинстве. 28 мая 1938 года приговор утверждается. Назыма Хикмета переводят сначала в анкарскую гражданскую тюрьму, а затем отправляют в Стамбул…

1938. 28 мая

…Женушка моя! Наконец дело закончено. Приговор утвержден. Мы осуждены на пятнадцать лет. Не стоит огорчаться. Дело не в осуждении, а в том, что нужно было уничтожить Назыма Хикмета… Но я, несмотря ни на что, хочу жить. Жить прежде всего ради тебя…

…«Самые лучшие мужчины — это женщины», — сказал русский поэт Евтушенко. Кроме двух женщин, Джелиле-ханым и Пирайе, никто в Турции не осмелился протестовать против расправы над национальным поэтом страны. Ни одна газета ни строкой не обмолвилась о том, что происходило в военном трибунале Анкарского училища и в кассационном суде.

После смерти Ататюрка правительство Турции сменило ориентацию. Вначале оно еще вынуждено было маскировать свои симпатии к фашизму. Но через четыре года, когда, казалось, победа фашизма была близка, премьер-министр Турции Шюкрю Сараджоглу заявил германскому послу фон Папену, что он, Сараджоглу, «страстно желает уничтожения России» и что «русская проблема может быть решена… только если будет убита по меньшей мере половина всех русских, живущих в России». Была достигнута тайная договоренность, что Турция вступит в войну на стороне держав фашистской оси, как только падет Сталинград.

Но Сталинград не пал.

Неизбежный разгром фашизма заставил тогдашних правителей Турции срочно искать новых патронов. За несколько недель до конца войны они объявили войну Германии и подписали устав ООН.

По совету США в Турции была ликвидирована однопартийная система. Чтобы направить по безопасному для режима руслу недовольство масс, поднявшихся после разгрома фашизма на борьбу за свободу, была создана Демократическая партия. Точь-в-точь как в Америке — республиканцы и демократы.

США согласились предоставить турецкому правительству военную и экономическую помощь. Началась эпоха «доктрины Трумэна» и «холодной войны».

Сколь ни карманной была оппозиционность Демократической партии, она выступала против ненавистного массам однопартийного правления. И на первых порах в нее устремились многие люди, желавшие коренных изменений в стране. Среди требований оппозиции одним из главных была амнистия всем политическим заключенным.

И вот тогда, в преддверии выборов, назначенных на весну 1950 года, во время которых избиратели впервые в истории Турции получили возможность не только отдавать свои голоса единственному правительственному кандидату, но и выбирать между кандидатами, сколь ни иллюзорным был бы этот выбор, выплыло из одиннадцатилетнего забвения имя Назыма Хикмета. Один за другим «друзья» и «почитатели» поэта, все эти годы хранившие молчание, стали вспоминать о нем если не в печати, то по крайней мере в частных разговорах.

В печати первым назвал имя узника бурсской тюрьмы Ахмед Эмин Ялман. Он не был человеком прогрессивных убеждений, напротив, его газета «Ватан» похвалялась антикоммунизмом и привязанностью к Америке. Посетив поэта в тюрьме, Ялман напечатал статью, смысл которой состоял примерно в следующем: Назым Хикмет действительно великий поэт, осужден несправедливо и должен быть освобожден, потому что за годы заключения исправился: из антипатриота-коммуниста стал турецким националистом, очень болен и очень несчастен.

Это был хитрый ход, рассчитанный по лучшим образцам американской демократии. Зная, что Назым Хикмет не может ответить публично, Ялман пытался ввести в заблуждение его единомышленников, а если все же придется освободить поэта, помочь властям сохранить приличную мину.

«Мы живем в историческую эпоху, породившую массовый героизм, — ответил Ялману поэт. — Люди принимают смерть за свою страну и свои убеждения так же просто, как стакан воды. И поэтому моя болезнь в тюрьме, выплаканные глаза моей матери и тому подобное не имеют большого значения. Я не прошу снисхождения и ни в чем не раскаиваюсь. Как гражданин, я требую прекращения беззакония, направленного против меня лично и против конституции моей страны».

Этого письма Ялман, естественно, не опубликовал.

Назым писал жене:

«Читая статьи, появившиеся обо мне в газетах, я остался совершенно равнодушным. Как всякий честный человек, знаю, что люблю свою страну и свой народ, и если клеветники — на то они и клеветники — изрыгают ложь, мне плевать. Через двадцать, через пятьдесят лет турецкий народ забудет самые их имена, но до тех пор, пока существует турецкая нация, пока звучит па земле мой турецкий язык, я буду жить как человек, писавший самые честные стихи на этом языке и об этом народе».

И все же мысль, что кое-кто может поверить Ялману, — была непереносима. Двенадцать лет сидеть в тюрьме за свои убеждения и снова быть оклеветанным… По словам поэта, то были самые тяжкие дни его заключения.

И тогда на весь мир раздался по Московскому радио голос его старого друга И. Вилена. Они не виделись почти двадцать лет: тюрьмы и эмиграция, подполье и охранка стояли между ними. Но Билен знал одно — Назым ни на секунду не может изменить себе. «Пять минут, которые спасли мне жизнь», — сказал Назым в своих стихах об этом коротком пятиминутном выступлении друга.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава 2. С корабля на бал

Глава 2. С корабля на бал «Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии,

Глава восьмая. Командование Киевским особым военным округом

Глава восьмая. Командование Киевским особым военным округом Назначение командующим самым большим военным округом я считал особой честью и делал все, чтобы оправдать высокое доверие Центрального Комитета партии и правительства. Киевский особый военный округ был одним

Глава 12. Беседа с военным министром

Глава 12. Беседа с военным министром На очередной встрече с военным министром я высказал идею, что должен лично возглавить вооруженный отряд добровольцев для действий в Таджикистане.Уметалиев интересуется правовой основой задействования иррегулярных военизированных

Выводят на смерть

Выводят на смерть В среду 8 марта 1944 года, в ночь накануне праздника Пурим, в тех странах, где еще могут жить евреи, все шло своим чередом: верующие шли в синагоги, все праздновали этот великий праздник, напоминающий о чуде, случившемся с нашим народом, и желали друг другу,

Глава XI ТАМ СУДЯТ ПОЭТОВ

Глава XI ТАМ СУДЯТ ПОЭТОВ Холодным дождливым вечером 29 ноября 1963 года мне позвонил приятель и, не здороваясь, сказал: «Прочти сегодняшнюю “Вечерку”». И повесил трубку. Я отправилась за газетой «Вечерний Ленинград» и тут же, около киоска, развернула ее под дождем. В газете

Глава 22 Дилемма заключенного

Глава 22 Дилемма заключенного В суд я поехал с обвинением по части 4 статьи 212 УК РБ, предполагав- 212 УК РБ, предполагав-212 УК РБ, предполагавшей от шести до пятнадцати лет лишения свободы.Каждый выезд в суд — это серьезное испытание для нервной системы. Будят рано — около

Глава III. «Исчадие ада» выводят на арену

Глава III. «Исчадие ада» выводят на арену Предметом оживленных разговоров в светских и политических салонах Петербурга Распутин становится с конца 1909 года. 17 января 1910 года Великий князь Константин Константинович записал в дневнике: «Его Святейшество Владимир [10 — Речь

Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы вспоминает губернатора Алеппо Назыма-пашу, празднует годовщину китайской революции и знакомится с рабочим Рашидом, в будущем крупнейшим романистом Турции

Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы вспоминает губернатора Алеппо Назыма-пашу, празднует годовщину китайской революции и знакомится с рабочим Рашидом, в будущем крупнейшим романистом Турции Сиреневые сумерки стерли очертания теней. За окном на голом, как

Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы смотрит восьмилетним мальчиком представление теневого театра, на крыше вагона едет в Москву и вспоминает своего учителя поэта Яхью Кемаля

Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы смотрит восьмилетним мальчиком представление теневого театра, на крыше вагона едет в Москву и вспоминает своего учителя поэта Яхью Кемаля «Ты знаешь мою проклятую беспамятливость. Подробности не удерживаются в моей голове.

Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы работает за ткацким станком, рисует портреты арестантов, устраивает бунт на военном корабле и вместе с Эдуардом Багрицким выступает в Большом театре

Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы работает за ткацким станком, рисует портреты арестантов, устраивает бунт на военном корабле и вместе с Эдуардом Багрицким выступает в Большом театре В то утро он с трудом дождался, когда откроют двери камер. И бросился со всех

Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы обучает живописи крестьянина Балабана, бежит из Стамбула в Анатолию, встречается с Мустафой Кемалем, учительствует в Болу и приезжает в Батум

Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы обучает живописи крестьянина Балабана, бежит из Стамбула в Анатолию, встречается с Мустафой Кемалем, учительствует в Болу и приезжает в Батум Желтое, налитое соками близкой осени утро предвещало томительно-душный, тягучий

Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы совершает подвиг любви

Глава, в которой заключенный бурсской тюрьмы совершает подвиг любви В Зеленой Бурсе, провинциальном городке в центре благословенного края, есть на что посмотреть приезжему человеку. Зеленым зовут этот город не потому лишь, что весь он стоит в зелени — оливковые и

ГЛАВА 3. КОМАНДУЮЩИЙ ПРИВОЛЖСКИМ ВОЕННЫМ ОКРУГОМ

ГЛАВА 3. КОМАНДУЮЩИЙ ПРИВОЛЖСКИМ ВОЕННЫМ ОКРУГОМ Кто сеет ветер, пожнет бурю. Пословица Тухачевский оставил Москву и отправился в Куйбышев, главный город округа, не сразу после своего смещения с поста первого заместителя наркома (11 мая 1937). В день рокового смещения

Все мы под трибуналом...

Все мы под трибуналом... Произошло это в Германии. Наш аэродром был расположен под городом Фюнстервальде. Именно там я чуть-чуть не оказался под трибуналом, то есть, под расстрелом. Что такое военный трибунал, да еще в авиационной части, на фронте, летчики знали отлично. В

Кононенко Михаил Михайлович В упор начали расстреливать колонну, идущую по берегу реки

Кононенко Михаил Михайлович В упор начали расстреливать колонну, идущую по берегу реки Я родился 03 марта 1952 года. Сейчас — полковник запаса.В 1983 году проходил службу в Военной академии бронетанковых войск в должности инженера учебной лаборатории в воинском звании

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ПО ВОЕННЫМ ДОРОГАМ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ПО ВОЕННЫМ ДОРОГАМ День 22 июня 1941 года выдался в Уфе какой-то особенный, очень теплый и ласковый. На небе – ни облачка.Утром, выполнив поручение прокурора, я направился на Главный почтамт, чтобы отправить письмо маме.У почтамта я увидел множество людей,