XIII. В ТЕНИ СОБОРА

XIII. В ТЕНИ СОБОРА

Апрель 1512 года.

Коперника будят удары колокола. Из спальни на втором этаже башни спускается он вниз, в темный, лишенный окон этаж. Здесь горит светильник. Каноника ждет накрытый стол. Двое слуг приготовили платье, ключевую воду для омовения, завтрак.

— День добрый, ваше преподобие!

— День добрый.

Колокол продолжает свою унылую песню. Нe проходит и четверти часа — Коперник сквозь щель, прорубленную в башенной толще, выходит на соборный двор.

В полумраке темные фигуры. Бесшумно, словно скользя, движутся они к собору.

Внутри собор еще в черноте и прохладе ночи. Едва сереют выбеленные известью голые стены. А в глубине храма, в западном притворе, жарко полыхают восковые свечи.

Заиграл орган. Высокой фистулой поет молитву субдьякон.

Длится великопостная служба. Уже четко обозначились выемы стрельчатых окон. Совсем посветлело, а затем все засветилось: от витражей на каменный пол потекли многоцветные струи.

Коперник бросил взгляд на огромную плиту под главным сводом. Ее покрывал густой багрянец. На прошлой неделе плита была поднята. В разверстую яму-склеп опустили тяжелое тело дяди Луки.

Боль утраты снова коснулась сердца. Стало грустно. «Где-то здесь уготовано место и для меня», — пронеслось в голове. Живо представил себе: несколько десятков раз обежит Земля по своему деференту вокруг дневного светила. За это время он каждый день будет дважды совершать свое собственное обращение — из башни в собор и обратно. А там придет и его черед…

Часы в соборе для Коперника — часы уныния, время, потраченное на скучную обязанность.

Кончилась служба, и доктор Николай спешит в свою, башню. Верхний этаж занимает круглый, просторный рабочий покой. Четыре окна глядят на все стороны света. Еще не перевезены из Лицбарка книги, нет еще инструмента для наблюдений, но Копернику уютно в этом поднятом над землею гнезде. И радостно его чувство, что он сумеет работать здесь много и плодотворно.

Окно на север — самое большое. Строители соборной крепости хотели дать хороший обзор в сторону моря. Отсюда видно полгоризонта. Внизу под соборным холмом, в широкой раме желтых песков, — пустынный Фрыский залив. Изредка по серо-бирюзовой глади скользнет парус баркаса. То рыбак из Фромборка идет бросить сети в открытом море или возвращается домой после лова.

В миле от берега темной полосой пролегла узкая коса, отгородившая пресноводный залив от моря. В дни, освещенные солнцем, за косою видны и лиловые балтийские воды. Но в частую непогоду и коса и море скрыты пеленою белесого, заволакивающего всю даль тумана.

Коперник глядит на бедную красками картину. Вспоминается итальянская лагуна. В памяти возникает густая синева южного неба. Под высоким солнцем море играет радугой. Но торунец — дитя севера — в глубине сердца ощущает, как мил ему и Дорог простой наряд родного края.

Однажды в Лицбарке на столе дяди Луки увидел Николай вазу с ландышами и стал восхищаться этим чудом северных лесов. Заговорили о скромной прелести березы, о красе светлых ночей, целительной прохладе северного лета. «Любящий сын, — сказал дядя Лука, — всегда увидит в лице родной матери миловидность, какой чужой глаз часто и не приметит вовсе».

Из окон, глядящих на юг и запад, открывается широкий вид на поля В армии, усеянные польскими и немецкими деревнями. До самого горизонта раскинулись рощи и перелески. Среди молодых всходов ржи и льна окаймленная старыми вязами дорога на Лицбарк. В погожие утра с левой стороны розовым облачком маячит богатый и людный город Бранево (Браунсберг), лежащий у границы с землями крестоносцев. Там городским головой побочный сын дяди Луки; как неприятен этот недалекий, себялюбивый двоюродный брат…

Только восточное окно не дает взору уйти вдаль. Перед глазами двор, по которому бегают куры господ каноников и на веревках сушится их белье. Высокие стены собора и шпиль колокольни заслоняют нижние пределы небесного свода. Это должно немало мешать наблюдениям…

Из второго этажа башни дверь выводит на гребень крепостной стены. Здесь утолщение образовало балкон под открытым небом. В теплые ночи можно будет вести наблюдения с этого балкона.

***

Уже через четыре дня после кончины Ваценрода Вармийский капитул избрал нового епископа. На такой поспешности настаивала верховодившая партия охраны церковных привилегий, которую покойный Лука не терпел и называл «немецкой».

Ваценрод желал себе в преемники поляка из коренной Польши. И Зыгмунт, узнав о смерти верного помощника, решил направить в Вармию одного из краковских иереев. Предупреждая вмешательство короля, капитул возвел на кафедру каноника Фабиана Лузяньского, гданьчанина, уроженца Пруссии. Мать Фабиана была полькой из шляхетского рода Костелецких. Капитул рассчитывал, видимо, что такой компромисс удовлетворит короля. Однако Зыгмунт немедленно отверг Лузяньского и напомнил о праве своем требовать «приятной королю персоны». Лузяньскому в такой приятности он отказывал.

Между королем и капитулом вспыхнул конфликт. Коперник понимал всю никчемность и опасность спора. С сокрушением глядел он, как прахом идут долголетние усилия Луки. «Третьим радующимся» в этой истории мог быть только общий враг короля и Вармии — Орден. И действительно, Великий магистр уже начал заигрывать с новым «князем церкви» — покладистым, безвольным.

Однако Зыгмунт быстро сломил упрямство вармийских каноников. Пригрозив своим нерасположением, он вызвал депутацию капитула к себе в Петроков и здесь понудил ее принять новый порядок выборов. Королю представляется список каноников; он отбирает четыре приятные ему персоны; из этих четверых капитул и должен выбрать себе главу.

Партия охраны привилегий не хотела сдаваться, подняла протест, пожаловалась в Рим на ущемление церковных вольностей. Тем временем новый епископ успел уже вкусить прелести пребывания в Лицбаркском замке и теперь желал лишь одного— примирения с королем любой ценой. В разгаре борьбы он заявил вдруг о своем согласии с условиями петроковского договора. Это и решило исход тяжбы в Риме. Папа Юлий II договор утвердил. А Зыгмунт, оценив по достоинству дипломатическую гибкость Лузяньского, сменил гнев на милость и признал гданьчанина «приятной для себя персоной».

Все эти треволнения, несколько месяцев трепавшие нервы Коперника, улеглись. Он мог, наконец, сосредоточиться на своих работах. Покой был однако недолог.

***

— Прокаженный, прокаженный!

Улица мигом пустеет. Остается на ней одинокая понурая фигура. Человек бредет в гору. Голова обмотана тряпками. Лицо больного страшно. Кто мог бы признать в этой маске дородные черты Андрея Коперника? В полуоткрытых глазах несчастного светятся страдание, неуемная душевная и телесная мука.

В ад превратилась жизнь Николая. Он забросил все, не спит ночами, листает и листает «Розы и лилии здоровья», «Практики», «Пандекты Врачевания», ищет в них целительного лечения. Все рецепты испробованы, а Андрею хуже и хуже. Николай пишет светилам медицины в разные концы Европы, в Краков, Париж и Падую, заказывает самые замысловатые лекарства — и все тщетно.

Только сейчас постигает Николай, как кровно близок, как дорог ему брат. Когда Андрей по приезде явился на заседание капитула, испуганные собратья завопили:

— Убирайся от нас прочь! Мы задыхаемся! Мы боимся твоей прилипчивой болезни!

— Я нахожусь здесь по праву! — кричал в ответ им прокаженный.

Капитул хотел заставить Андрея убраться из Фромборка, но не соглашался сохранить за ним полную пребенду. Андрей готов был поехать в Италию, откуда только что прибыл, но не принимал, однако, предлагаемой половины пребенды.

Постыдный торг длится месяцами. Не будет, кажется, конца перебранкам, взаимным упрекам. Николай ищет доводов в пользу Андрея в церковном праве, в «Декретах» и «декреталиях». А больной ходит в собор, разносит заразу по двору, является на каждое заседание капитула. Собратьям только и остается, что согласиться на требования прокаженного.

Но тут выплывает новая история: казначей капитула требует от Андрея возврата взятых некогда тысячи двухсот венгерских дукатов.

— Верни деньги, не то уменьшим тебе пребенду!

— Негодяи, вы берете меня за горло! Деньги я истратил на лечение.

До смертного своего часа не забудет Николай ужаса этих дней. Он метался по соборному двору из домика в домик, убеждал собратьев каждого порознь, взывал к милосердию… И когда все, наконец, уладилось и несчастный Андрей собрался в дальний путь, Николай знал, что никогда уже не увидит единственного брата, товарища юности. Он знал это — и вздох сострадания вырвался из его груди, когда экипаж с покрытым по<вязками прокаженным выехал через соборные ворота на южную дорогу.

***

В первые годы жизни торунца во Фромборке отношения между крестоносцами и Польшей вступили в полосу длительного затишья, того своеобразного состояния, когда нет ни мира, ни войны. Зыгмунт занят был войнами на других границах королевства, а Ордену нехватало сил для серьезной авантюры.

О большом дипломатическом и административном опыте Коперника на время забыли. Прекратились его поездки на прусские сеймики, участие в посольствах.

После мучительной борьбы за интересы брата Коперник не мог испытывать особой дружбы к собратьям. Каноники исполнены были почтительного уважения к учености доктора Николая, врача и астронома. А Коперник, знавший всех чуть ли не С детства, oхотно лечил больных каноников, интересовался изредка их делами, но мысли его витали далеко от повседневной жизни капитула.

Был у Коперника умный и преданный друг — каноник Тидеман Гизе. Близость между ними возникла, когда Коперник жил еще в Лицбарке. Гизе был на семь лет моложе Коперника, но в зрелом возрасте это не имело уже значения. Мягкий, задушевный Тидеман стал привязанностью Николая.

К большому его огорчению, капитул направил Гизе в отдаленные свои владения — управлять Ольштыном (Алленштёйном).

Коперник заметно старел. В еще густой шевелюре заблестели обильные серебряные нити. Странно было ему вспоминать теперь, что лишь два года назад в краковском кабачке он во хмелю распевал с забулдыгой Дантышком лихие студенческие песни. Здесь, во Фромборке, в «глухом уголке земли», Коперник ушел далеко от беззаботного тогдашнего веселья. Астроном, он и жизнь свою видел в астрономических образах: зенит уже пройден, а на закатной половине пути можно обрести радость существования только в напряженной работе мысли.

Торунец мог теперь не покидать полюбившейся ему башни и приняться, наконец, за большую, давно ждавшую его работу.

Пять лет назад он писал друзьям в «Малом Комментарии»: «Ради краткости я здесь опущу математические выкладки. Их я дам в более подробном трактате». Пришло время выполнять обещание.

Основы новой системы мироздания заложены были уже давно. Но торунцу предстоял поистине грандиозный труд: произвести систематические наблюдения движения небесных светил «новыми глазами» — с гелиоцентрической точки зрений, а затем построить схемы движения планет и вывести на их основании подробные астрономические таблицы.

Уже к концу жизни торунец горько сетовал своему ученику Иоахиму Ретику на малую пригодность полученного им астрономического наследия. Неподвижные звезды в каталоге Птолемея, говорил он Ретику, помещены не на то место небесного свода, где они в действительности находятся. Многие наблюдения древних велись пристрастно и находились под влиянием предвзятых теорий. Но и в тех случаях, когда древние бывали свободны от предвзятости, их измерения оказывались все же грубо неточными.

При таком недоверии к наблюдениям предшественников, все углублявшемся по мере накопления собственных данных, Копернику не оставалось ничего иного, как самому проделать «черновую» наблюдательную работу. Он так и поступил.

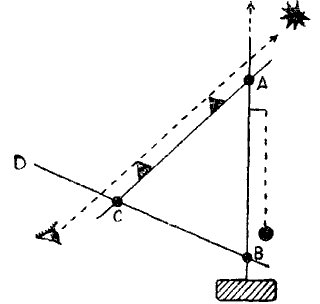

Какими инструментами располагал Коперник для измерений на небе? Ответ на это так же прост, сколь и поразителен: гениальный астроном все свои измерения осуществил при помощи небольшого трикетрума собственноручного изготовления. Этот примитивный прибор, изобретенный еще древними эллинами, состоял из трех сочлененных градуированных сосновых планок. Среднюю планку в четыре локтя длиною Коперник укрепил неподвижно в строго вертикальном положении. По концам ее на шарнирах вращались две боковые планки неравной величины. Верхняя, покороче, имела 1000 делений, а нижняя, более длинная, — 1414 (=1000?2)) делений.

Верхнюю планку Коперник нацеливал на небесное тело, а на нижней, соединенной с нею подвижным шарниром, читал величину, позволявшую исчислить затем высоту светила.

Трикетрум Коперника.

Доказательство в пользу того, что у Коперника, помимо трикетрума, не было никакого иного инструмента, достаточно веско: после смерти великого торунца каноники свято оберегали его жилище и вещи — предмет гордости капитула. Но у них сохранился единственный измерительный прибор знаменитого собрата — трикетрум. Через сорок лет капитул передал инструмент на хранение знаменитому датскому астроному Тихо Браге.

Трикетрум Коперник употреблял для определения высоты Солнца, Луны, планет и главнейших неподвижных звезд, а также для определения расстояния небесных светил от точки весеннего равноденствия.

Для понимания условий, в которых творилось коперниковское учение, важно, что Коперник «вооружен» был инструментами много хуже, нежели Птолемей. За тринадцать веков до Коперника Птолемей располагал не одним только трикетрумом. И инструменты его были лучше коперниковского прежде всего потому, что были они значительно больше размерами. А это повышало точность отсчетов.

Но преимущества на стороне Птолемея этим не исчерпывались. Александриец наблюдал небесные светила сквозь прозрачный воздух Египта в темные южные ночи. Небесный полюс в южных широтах опущен низко к горизонту, что расширяет возможности наблюдений. А Копернику приходилось наблюдать небо при высоко поднятом полюсе, светлых летних ночах и частых балтийских туманах. Некоторые наблюдения были и вовсе невозможны во Фромборке-. «Много труда и усталости, — говорит он в «Обращениях», — дала мне эта планета[147], когда я пытался исчислить ее отклонения». Усилия поймать Меркурий на прицел трикетрума оказались тщетными, полученные данные неубедительными, ненадежными. Коперник вынужден был прибегнуть в отношении этой капризной планеты к чужим наблюдениям.

Копернику, наблюдателю небесных явлений, достаточно было его трикетрума, чтобы установить недостоверность звездных таблиц древних. Но этих трех планок было все же явно недостаточно для получения собственных надежных измерений. Если бы торунец был самонадеянным человеком, он, вероятно, поддался бы обычной человеческой слабости и уверовал в «абсолютную точность» полученных им «собственных» данных. Но строгая к себе критическая мысль никогда не покидала великого человека В суждении о своих наблюдениях был он— и это замечательная черта его личности — весьма осторожен, можно сказать, скептичен.

Ретик в своей книге «Новые Эфемериды» рассказывает о системе работы своего учителя: «Он никогда не настаивал на точности определенных им астрономических величин, как то делали другие, которые с поражающей точностью — якобы до двух, трех или четырех минут — указывали место светил, хотя при этом ошибались на целый градус».

В другом месте Ретик вспоминает: «Я даже вступил с любимым учителем в спор. В юношеском азарте я хотел проникнуть в святая святых науки. Тогда учитель, хоть и порадованный этим стремлением, высказался все же в мягко осуждающем тоне и предупредил меня, чтобы я отказался от таких замыслов. Не нужно, говорил он, искать слишком большой точности. Нужно уметь поставить себе самому границы. Я сам, сказал Коперник, был бы так же обрадован, как Пифагор, когда он открыл свою теорему, если бы я был в состоянии довести мои наблюдения до точности в десять минут».

Когда Ретик выказал удивление такому мнению и продолжал настаивать на том, что нужно дать более точные данные, Коперник изложил молодому энтузиасту трудности на пути астронома-наблюдателя. «Я предпочитаю довольствоваться тем, за верность чего могу поручиться».

В книге «Об обращениях небесных сфер» Коперкик приводит результаты двадцати семи своих наблюдений. Кроме того, на отдельных листках и на полях его книг записаны данные тридцати других произведенных им измерений астрономических величин.

Подавляющая часть наблюдений была сделана во Фромборке между 1515 и 1530 годами, а затем между 1536 и 1538 годами. Наблюдения эти направлены были главным образом на установление времени и длительности затмений Луны, на измерение высоты Солнца в полдень. Несколько раз наблюдал Коперник противостояние внешних планет с Солнцем.

***

Итак, Коперник производил свои измерения на небесном своде несовершенным даже для его времени инструментом и в неблагоприятных условиях севера. Результаты его измерений были далеки от истинных величин.

Какое же влияние могло это оказать на установленные им основы нового, гелиоцентрического мироздания? Мы едва ли ошибемся, если ответим — никакого!

Коперник был, разумеется, и наблюдающим и вычисляющим астрономом. Но гелиоцентрическая система зародилась в сознании Коперника в результате работы философской мысли, искавшей в бесформенном нагромождении известных ему небесных явлений логической стройности и гармонической простоты.

Великий астроном был и глубоким философом. Его разум оказался достаточно мощным, чтобы вырваться из круга унаследованных идей. Взором гения разглядел он истинное строение мироздания. И никакие ошибки в счислениях не могли уж заставить его вернуть Землю на ее прежнее, птолемеевское место или остановить суточное вращение Земли вокруг её оси.

Однако если с четырехсотлетнего отдаления можно исторически правильно оценить значение погрешностей Коперника в наблюдениях и расчетах, то совсем по-иному должен был смотреть на это сам Коперник.

Для понимания обстоятельств жизни гениального торунца это очень важно.

***

Коперник знал, что современники его будут судить о достоверности системы по даваемой ею возможности заранее исчислить будущее положение планет более точно, нежели то позволяли таблицы Птолемея. Но как раз такой победы над Птолемеем Копернику не дано было одержать. Точность его таблиц не намного превосходит точность таблиц древних.

В невозможности достигнуть совершенных практических результатов в предвычислениях заключена была скрытая драма творческой жизни великого торунца.

В книге «Об обращениях небесных сфер» Коперник, натура замкнутая и внутренне гордая, не проронил об этих своих мучениях ни слова. Но если искать причин, почему торунец так упорно и долго отказывался от обнародования книги, мы найдем одну из них и в этом практическом неблагополучии.

Может быть, все же виноват его несовершенный инструмент?

У Коперника рождается мысль дать свои расчеты на поверку другим наблюдателям.

Осенью 1535 года шестидесятидвухлетнего Коперника навестил во Фромборке товарищ студенческих лет Бернард Ваповский.

Николай показал другу пространный список своих предвычислений движения планет. Подобные списки — «ежегодники» — широко публиковались тогда в Италия, в немецких землях и носили название «Эфемерид». Обрадованный возможностью услужить другу, Ваповский увез коперниковские «Эфемериды» с собою в Краков и переслал их затем в Вену некоему сиятельному вельможе фон Герберштейну — для издания во всеобщее пользование.

Но таблицы Коперника не были опубликованы. Помешала ли изданию их смерть Ваповского или «Эфемериды» Коперника не удовлетворили издателей? Во всяком случае, после этой неудачи Коперник уже не возобновлял попытки издать свои таблицы.

***

Следует, однако, вернуться к первым годам жизни Коперника во Фромборке.

В 1514 году он получил из Рима от епископа Павла Миддельбурга приглашение принять участие в работах по реформе юлианского календаря.

Епископ Павел был известен в ученых кругах Европы как математик, особо занимающийся вопросами летосчисления.

Он много писал о том, что с определением дня пасхи и других подвижных христианских праздников положение становится скандально неблагополучным. Старый календарь, введенный еще при Юлии Цезаре, определил длину года неправильно — юлианский год длиннее действительного.

Если далее следовать за календарем Юлия Цезаря, писал епископ Павел папе Юлию II, весенние месяцы переместятся в лето, а с ними и весенний праздник пасхи. Необходима поэтому срочная календарная реформа.

Юлий II согласился обсудить проблему на предстоявшем тогда Латеранском соборе католической церкви. Для подготовки реформы он учредил календарную коллегию во главе с Миддельбургом.

Епископ Павел принялся энергично за дело. Он обратился к коронованным особам западного христианского мира, к университетам и отдельным видным астрономам с призывом принять участие в календарной реформе.

В числе приглашенных оказался и Коперник. Надо полагать, астрономам Европы уже стало известно кое-что о канонике далекой Вармии, разработавшем новую поразительную систему мира. Может быть, Корвин и Ваповский стали источниками этих слухов. Кроме того, о Копернике много говорил Миддельбургу и Бернард Скультети, проживавший в Риме.

К полученному Коперником официальному приглашению Скультети присовокупил частное послание, любезно подтверждавшее желание высокой коллегии знать мнение «ученейшего мужа».

Невзирая на эти настоятельные приглашения, Коперник уклонился от того, чтобы представить Риму испрашиваемый совет. В ответе своем торунец предостерег от поспешных решений, которые могут привести лишь к тому, что старые ошибки будут заменены новыми.

Проблема более совершенного исчисления времени, писал Коперник, может быть решена только тогда, когда станут известны мельчайшие детали движения Солнца и Луны, «Я не располагаю такими данными. Поэтому не могу сказать в этом вопросе своего последнего слова».

Он отказался также от мысли направить в Рим предварительные, еще не законченные работы. «Но, — писал Коперник, — я буду продолжать отдавать все свое усердие проблеме улучшения календаря…»

Латеранский собор не вынес решения о календарной реформе. Она была проведена только через 68 лет, в 1582 году, папой Григорием XIII. В основу ее положен был очень точный расчет Коперником «антиципации»[148] юлианского года, равных одному дню в 1331/3 года.

Старый юлианский год длиннее солнечного года на 11 минут 12 секунд. От времени Юлия Цезаря до 1582 года это составило ошибку на 10 дней.

Чтобы «попасть в ритм» астрономического года, следовало, согласно Копернику, «перескочить через 10 дней».

Так и поступили. Вечером 4 октября 1582 года Западная Европа отправилась на покой, с тем чтобы проснуться «а следующее утро уже 15 октября. Миллионы людей стали старше на десять непрожитых дней.

***

1516 год. Успев забыть, как крепко они были биты еще совсем недавно, тевтонские рыцари пустились в новую авантюру.

Расчет разбойников-монахов был по-тевтонски х прямолинеен: Вармия упрямится, не хочет вернуться под руку старого хозяина? Что ж, можно заставить ее просить об этом, как о милости! Зыгмунту сейчас не до Вармии… А если Польша все же заступится за своего вассала? Великий магистр не хотел заглядывать так далеко вперед.

Тяжкие времена настали для Вармии. Конные шайки крестоносцев вторглись в богатую область, принялись рыскать по полям и лесам, хозяйничать по своему произволу, сея повсюду смерть и опустошение.

Это была «малая», необъявленная война. Епископ и члены капитула растерялись, не знали, что делать. Взоры каноников устремились на племянника покойного епископа Луки. На него, старого, опытного борца с Орденом, падала задача обратиться от имени Вармии к Зыгмунту, донести ему о новых бедах церковной области. Помочь могла только Польша.

15 июля 1516 года Коперник пишет королю Зыгмунту:

«Величайший и милостивейший владыка, дражайший король и властелин наш!

Мы не раз желали пожаловаться тебе, всемогущий владыка, на наши обиды, но сдерживала нас робость и величие твоего имени, к которому мы повинны обращаться чаще с выражением почтения, нежели по делам. Теперь, однако, и трудное наше положение, и тяжесть происшедшего, и сама честь вашего королевского величества заставляют нас докучать нашими жалобами и просьбами вашей королевской милости, занятой важными государственными делами.

Не является тайной, какие оскорбления мы терпим вот уже семь полных лет от разбойных и наглых людей. Как мы, так и наши подданные, подвергаемся преследованиям, огню и мечу, нападениям и разбою от все возрастающего числа врагов. Мы попали как бы в неволю, не имеем и часу покоя в тех домах наших, которые лежат в открытом поле и выставлены на милость и немилость разбойников. Даже храмы божьи и церковную утварь нам еле удается оберечь от осквернения.

Вашему величеству, думаем мы, известно, откуда идут все наши беды. Вам известно также, где гнездятся эти разбойники, откуда вторгаются они к нам с оружием, куда уходят прятать добычу. До сих пор мы сносили все терпеливо, отдаваясь нашему духовному делу и не имея опыта в военном ремесле. Но на выборном сейме в Эльблонге было принято постановление, что все должны взяться за оружие против этой напасти, чтобы ее уничтожить. Мы знали также, что это же постановлено и эдиктом вашего королевского величества. Поэтому мы не уклонились от этой обязанности и даже первые стали мстителями за столь великие злодейства.

В начале этого месяца на нашей земле восемь разбойников напало на большой дороге на подданного вашего величества жителя Эльблонга, отрубили ему обе руки, ограбили все его имущество. Наш бургомистр тотчас собрал отряд из наших подданных и продвинулся на шесть миль в глубь территории Ордена по следам лютых злодеев. Он настиг разбойников, когда те делили добычу. Бургомистр захватил одного дворянина (остальные спаслись бегством) и отправил со всей добычей, лошадьми и оружием в Эльблонг, получивши раньше на то разрешение рыцаря, которому принадлежала та местность, хотя в этом случае разрешение и не было нужно.

Теперь этот рыцарь жалуется, что потерпел обиду. Жалуется и комтур в Балге. Сам достойный Великий магистр требует, чтобы пойманного разбойника со всем награбленным добром мы вернули в Балгу.

Все это дело его преосвященство должен представить вашему величеству.

По этому поводу хищник еще пуще прежнего подымет против нас голову. Раньше он угрожал нашим поселениям, а теперь обратился против нас самих, оскорбляет нас всякими провокациями, бранью и угрозами. Мы видим, что со стороны Великого магистра нам грозит теперь настоящая опасность и насилие. Мы не в силах их отразить. Ведь нашим делом является молитва, а не война. Мы просим ваше величество о помощи. Обратиться с величайшим упованием к вам склоняет нас невинность нашего сердца и опасность, грозящая нашей церкви, а церковь, в лице вашего величества, имела и всегда имеет самого благородного покровителя.

Униженно заклинаем ваше королевское величество предупредить эти разбойные намерения, оградить своей защитой нашу церковь и нас самих, которым угрожает явная опасность.

В неустанных молитвах о благополучии вашего королевства мы готовы принести в жертву нашу верную службу и нас самих вашему величеству, которого мы чтим как доброго владыку нашего.

Вашего королевского величества покорные и преданные капелланы Вармийского капитула».

Составляя это письмо, Коперник решал нелегкую задачу: он хотел представить трону энергичную жалобу и протест. Но Великий магистр был родным племянником короля. Надо было, следовательно, найти выражения, которые не уязвили бы Зыгмунта. И достойна удивления смелость, с какой Коперник характеризует главного виновника разбоя.

Но воплю Вармии с помощи суждено было несколько лет кряду оставаться без ответа.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

62. РЕШЕТКА КАЗАНСКОГО СОБОРА

62. РЕШЕТКА КАЗАНСКОГО СОБОРА Уйдя от ясных аллегорий И недомолвок чугуна, На хитром виноградосборе Ты осторожна и скромна. В зародыше зажатый туго, Смиренен змий, и замысл прост: По равным радиусам круга Внизу сбирать за гроздом грозд; При каждом веточном

Предсказание творцу Исаакиевского собора

Предсказание творцу Исаакиевского собора Постройка главного собора города – явление неординарное, ну а главного собора страны?! Во втором десятилетии XIX века стало ясно, что в столице России, великом и славном городе Санкт-Петербурге, явно не хватает главнейшего храма,

Главный архитектор собора Святого Петра

Главный архитектор собора Святого Петра А в августе 1546 года скончался Антонио да Сангалло, который после смерти Рафаэля много лет был главным архитектором собора Святого Петра в Риме. После этого на его место назначили Микеланджело.Когда папа Павел III объявил ему об этом,

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБОРА

РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБОРА Несмотря на успехи, достигнутые украинским народом в освободительной борьбе, положение Украины оставалось очень тяжелым. Долголетняя война вконец разорила ее. Неурожаи, саранча, уничтожавшая из года в год посевы, вызывали голод, эпидемии, от

ГАСИЛЬНИК ДЛЯ ЦЕРКОВНОГО СОБОРА

ГАСИЛЬНИК ДЛЯ ЦЕРКОВНОГО СОБОРА Людовик XII не торопится — совершенно не торопится — в Тур, где 27 сентября 1510 года в его присутствии соберется Синод епископов, который позволит ему объявить войну папе, — это придаст видимость законности действиям короля и успокоит, как

СТРОИТЕЛЬСТВО ИСААКИЕВСКОГО СОБОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО ИСААКИЕВСКОГО СОБОРА Работы по перестройке Исаакиевского собора продолжались круглый год, даже зимой. С 1 января по 16 марта 1819 года только на забивке свай было занято 4245 человек. Для обеспечения бесперебойной работы Бетанкур приказал Монферрану устроить

ЗАКЛАДКА СПАССКОГО СОБОРА

ЗАКЛАДКА СПАССКОГО СОБОРА Параллельно с Китайскими рядами Монферран приступил к проектированию Спасского собора — одного из самых значительных произведений эпохи классицизма в России. Из нескольких предложенных архитектором вариантов комиссия остановилась на самом

СПАСЕНИЕ СОБОРА

СПАСЕНИЕ СОБОРА В 1820-х годах ярмарка значительно повлияла на формирование прибрежной зоны Нижнего Новгорода, особенно на застройку Рождественской улицы. На ней стали возводить многочисленные каменные дома, использовавшиеся в ярмарочное время под гостиницы и трактиры.

У Смоленского собора

У Смоленского собора Флаг поднят. Ярмарка открыта. Народом площадь вся покрыта. На море пестрое голов Громада белая домов Глядит стеклянными очами… И. Никитин. «Кулак» Узнав, что сын более не студент, Савва гневно нахмурился: рушились честолюбивые мечты увидеть Ивана

Закрытие Собора и гонения на Церковь (1918)

Закрытие Собора и гонения на Церковь (1918) 19 июня (2 июля) 1918 года открылась третья сессия Поместного Собора Российской Православной Церкви. К этому времени уже были убиты и отошли в вечность Андроник Пермский и Гермоген Тобольский, впоследствии канонизированные, было

Прославление новомучеников и исповедников Российских РПЦЗ. Определение Архиерейского Собора Русской Православной Церкви За границей

Прославление новомучеников и исповедников Российских РПЦЗ. Определение Архиерейского Собора Русской Православной Церкви За границей Об именах новомучеников постановили:Прослушав предложенный Собору список новомучеников и исповедников российских, мы с умилением

Деяние Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви о канонизации святителей Иова и Тихона, Патриархов Московских и всея Руси

Деяние Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви о канонизации святителей Иова и Тихона, Патриархов Московских и всея Руси Во имя Отца и Сына и Святого Духа!В сей торжественный день, когда вся полнота Церкви Всероссийской светло празднует 400-летие со