Париж: Автопортреты и «приятели»

Париж: Автопортреты и «приятели»

Тео, пытавшийся убедить Винсента не приезжать в Париж раньше июня, получил 28 февраля 1886 года в галерее Буссо и Валадона на бульваре Монмартр, 19, где он в то время работал, записку. В ней почерком брата было нацарапано приглашение встретиться в полдень в Квадратном зале Лувра.

Не слишком обрадованный этой новостью, он застал Винсента, когда тот, поджидая его, любовался полотнами Делакруа. Что они сказали друг другу при встрече, нам неизвестно. Что Тео оставалось делать? Отослать Винсента обратно было невозможно. Предупредив брата о тесноте своей квартиры на улице Лаваля на Монмартре, он привёл его туда. В таком малом жилище для мастерской места не было. Требовалось срочно подыскать другую, более просторную квартиру.

Тео бережно сохранил записку брата и, по-видимому, решил, что так тому и быть. Теперь он будет платить за одну квартиру, сможет кормить Винсента, поможет ему поправить здоровье, познакомит его с Парижем, короче, избавит этого своенравного упрямца от его провинциальных повадок. В каком-то смысле это станет реваншем Тео. Париж проверит Винсента на прочность, поскольку здесь он, до сих пор живший, как считал Тео, среди теней, наконец узнает, что такое современная живопись.

Не имея возможности работать в квартире на улице Лаваля, Винсент записался на сеансы в мастерскую Кормона, располагавшуюся неподалёку. Это дало ему отличную возможность регулярно совершать долгие пешие прогулки и открыть для себя район Монмартра. Тео водил его в разные рестораны, кафе, галереи. Винсент, который за десять лет до того провёл в Париже несколько месяцев за чтением Библии, теперь увидел город новыми глазами. Это общее впечатление отразилось в его письме английскому другу Ливенсу, тоже одному из учеников антверпенской академии, который написал его портрет: «Дорогой товарищ, не забывайте, что Париж есть Париж. Он единственный… Воздух Франции освежает мысли и приносит пользу, большую пользу, самую большую в мире» (1).

Лучше не скажешь. В 1886 году Париж всё ещё был городом, где менее чем за столетие произошли четыре революции, первая из которых изменила мир, не говоря о мятежах и восстаниях. Коммуна 1871 года, потопленная в крови, уже уходила в прошлое, а для двадцатилетних юношей и девушек она была давней историей.

Задиристый нрав парижан не изменился. Париж оставался единственным в своём роде городом, где осмеливались на то, о чём было невозможно помыслить в других местах. Этот свободный дух, порождение революции XVIII века, нигде не проявлялся так ярко, как на Монмартре.

На холме Монмартра издавна существовало множество питейных заведений. Когда-то он находился за городской чертой и вина не облагались там пошлинами. Поэтому парижане наведывались туда, чтобы выпить больше и за меньшую цену. Когда Монмартр стал частью Парижа, традиция эта сохранилась.

Расположенные на холме виноградники поставляли молодое вино, явно обладавшее мочегонными свойствами, и, как говорили в старину, одна его пинта давала четыре пинты мочи. К тому же от этого вина человек «скакал как коза». Площади виноградников Монмартра сокращались, но Бургундия, Шампань, долина Луары были недалеко, а железные дороги позволили наконец быстро доставлять в столицу вина с юга и из Бордо. Кабаре, пивные, рестораны со смешными названиями и забавными порядками – всего этого хватало, чтобы привлечь дерзкую, одержимую лёгкой жизнью, смехом и танцами молодёжь. Что касается парижских буржуа, то они охотно посещали Монмартр, чтобы пообщаться там с богемой – гризетками, сутенёрами, парикмахерами и модистками, натурщицами-итальянками, мужчинами, женщинами, детьми, молодыми рабочими, «весёлыми» девицами. В загородных ресторанах с их террасами и садиками при хорошей погоде можно было на воздухе беседовать с друзьями, а потом пойти танцевать с красоткой.

В «Мулен де ла Галетт» подавали белое вино с галетами, играли вальс по заказу клиентов. В «Элизе-Монмартр» Ла Гулю[8] танцевала канкан. «Мулен Руж» ещё не был открыт В «Каторжной таверне», где посетители считались «осуждёнными», официанты были одеты в костюмы каторжников: зелёный колпак, красные куртка и брюки. А в «Чёрной кошке» они носили зелёный фрак членов Французской академии. В подвале «Свиньи» стены были украшены рисунками, изображавшими совокупление свиней и кабанов. В «Мирлитоне» Аристид Брюан[9] щедро потчевал клиентов оскорблениями, а те с удовольствием ими лакомились. В «Новых Афинах» встречались Мане, Ренуар, Дега.

Винсент писал и рисовал в «Кабаре Катрин», основанном ещё до революции 1788 года на вершине холма. Начиналось строительство базилики Сакре-Кёр. Одна итальянка, бывшая натурщица Агостина Сегатори, открыла итальянское кафе-ресторан под названием «Тамбурин», о котором речь пойдёт в дальнейшем.

Для Винсента всё это составляло разительный контраст с Антверпеном, Гаагой, Амстердамом и Лондоном. Прочитавший так много у Гюго, Золя, Мопассана, Гонкуров, теперь он близко узнал Париж удовольствий и дерзаний, столь благоприятный для самых смелых замыслов. Получив на вокзале своё скромное снаряжение живописца, он пришёл в мастерскую Кормона, автора огромных и скучных картин с доисторическими сценами, которые в наши дни музеи не знают, куда девать. Его беспокойные ученики признавали за мэтром лишь одну доблесть: у него было одновременно три любовницы. Обладавший хорошей живописной техникой и достаточным кругозором, он слыл недурным наставником, более терпимым, чем другие. У него в одном классе занимались Луи Анкетен, Тулуз-Лотрек, Эмиль Бернар и Винсент Ван Гог!

К тому времени, когда Винсент появился в мастерской Кормона, там произошёл один инцидент. Восемнадцатилетний Эмиль Бернар в отсутствие мэтра счёл возможным расписать коричневый занавес, служивший фоном для обнажённых натурщиков. Он сделал на нём ярко-красные и изумрудные полосы. Это были дополнительные цвета, которыми увлекался Бернар, с восторгом открывший для себя импрессионистов. Пропагандируя их теорию колорита, он подбивал учеников на творческий мятеж.

Кормон вызвал отца Бернара, текстильного фабриканта из Лилля, приехавшего в Париж, и объявил ему об исключении его сына из мастерской «невзирая на его талант». Отец бросил кисти и палитры сына в печку, но в результате тот всё же стал живописцем и вместе с Анкетеном разработал метод клуазонизма, с блеском применённый Гогеном.

Но это было впереди. Изгнанный ученик расставался с товарищами по классу в тот самый день, когда Винсент в своём обычном костюме лудильщика и в меховой шапке начал там работать, как обычно, под аккомпанемент смешков окружающих. Бернар, которого тянуло к оригинальным натурам, подошёл к Винсенту и с удовольствием увидел, что тот в качестве фона обнажённой модели пишет некую воображаемую ткань, а не тот жуткий новый занавес коричневого цвета, что был повешен вместо расписанного цветными полосами. Кормон тоже это заметил, но промолчал. Он не хотел выдворять нового ученика. Так Винсент и Бернар, оба осудив своей живописью скучный фон, сошлись во вкусах, ещё не будучи знакомыми.

Их дружба родилась не в тот день, а спустя примерно год. Бернар тем не менее говорил позднее, что интерес к этому живописцу появился у него именно тогда. Он рассказывал, что был поражён неистовством Винсента после того, как ученики разошлись: «Я вновь увидел его у Кормона во второй половине дня, когда безлюдная мастерская стала для него чем-то вроде кельи. Сидя перед гипсовым антиком, он с ангельским терпением воспроизводил его красивые формы. Он хотел передать его очертания, фактуру. Он делал поправки, с яростью начинал заново, потом опять стирал нарисованное и под конец протёр дырку в бумаге» (2). Потом он бросал лист и тут же начинал новый. Винсент был на пятнадцать лет старше Бернара, но эта их первая встреча предвещала их будущую безоблачную дружбу.

Работа у Кормона продолжалась, и у Винсента были заметные успехи, особенно в рисунке, поскольку в квартире Тео не было условий, подходящих для занятий живописью. Но было ли это обстоятельство единственной причиной его временного отхода от живописи? Мы знаем, что, когда надо было заполучить средства для работы, он ни перед чем не останавливался. Объяснение этому «пробелу» находится за пределами банального ожидания более просторной квартиры.

Эти первые недели Винсента в Париже доставили Тео немало случаев раскрыть брату глаза на современную живопись. Для Винсента, который по приезде всё ещё думал, что самая большая фигура новейшего искусства – это Милле, потрясение было серьёзным. Тео никогда не имел такого большого влияния на его творчество, как той ранней весной 1886 года.

Он привёл его в свою галерею. Там на первом этаже он продавал обычную академическую продукцию, премированную в Салонах и восславленную критикой, но от директоров Буссо и Валадона добился права покупать и экспонировать на втором этаже живопись, которой восхищался, – картины импрессионистов. Там были работы Моне, Ренуара, Писсарро, Дега. Винсент познакомился с этой новой живописью, потом они вдвоём пошли в галерею Дюран-Рюэля, первого маршана импрессионистов, который покупал их работы, ещё когда холсты Моне и Ренуара не стоили своих подрамников. Дюран-Рюэль принял их и разрешил осмотреть непроданные картины.

Наконец Тео отвёл Винсента ещё к одному маршану, Делабрейету, владевшему значительным собранием работ марсельского живописца Адольфа Монтичелли, у которого были другой подход к цвету, густые мазки краски, колористические фейерверки невиданной пестроты; цветы, животные, портреты, композиции. Монтичелли был страстным меломаном, рассуждал о цвете в живописи. Умер он в том самом 1886 году в Марселе в возрасте 61 года, неизвестный современникам. Он стал одним из учителей Винсента.

Именно посещение галерей и происходившие там открытия были настоящей причиной перерыва в живописной работе Винсента. Долгими часами он разглядывал произведения неизвестных ему художников, возвращался, чтобы проверить какую-нибудь деталь, всё осмыслить и запомнить, чтобы использовать в дальнейшем. Стало ясно, что он уже никогда больше не будет писать как раньше. После смерти отца не прошло и года. Винсент думал, что с тех пор чего-то достиг, но этого оказалось ничтожно мало, когда предстояло освоить столько нового. Винсент понял, что ему надо возобновить систематические штудии, как тогда в Нюэнене, где он выполнял свою норму в пятьдесят портретных этюдов.

Позднее он описал свои настроения после знакомства с новым искусством в письме, посланном из Арля сестре. Мы узнаём, таким образом, от него самого, к какому решительному разрыву с прошлым побудила его живопись импрессионистов: «Я слышал много разговоров об импрессионистах и заранее составил о них высокое мнение. Когда же я впервые их увидел, то был горько разочарован. Мне всё это показалось небрежным, некрасивым, плохо написанным, плохо нарисованным, с плохим колоритом, словом, убогим и жалким.

Это было моё первое впечатление в первый мой приезд в Париж, когда я был увлечён Мауве, Исраэлсом и другими талантливыми художниками».

Но вдруг прежние убеждения оказались поколебленными, как если бы, выйдя из голландской церкви после литургии, он услышал проповедь социалистического учения. Ветхое здание официального искусства рухнуло. «Оно прожило не дольше, чем торговля тюльпанами» (3). Стала понятна необходимость цвета, и перед этим новым убеждением никакое другое не могло устоять.

Винсент, по его словам, начал изучать теорию цветов в Нюэнене, и, если судить по его письмам оттуда, вероятно, так и было. Но совсем другое дело – увидеть, как эта теория работает, когда ей следуют талантливые новые живописцы. И он делает заключение – к которому наверняка пришёл в Париже – по поводу художников-гаагцев: «Понимаешь, Исраэлс и Мауве, которые никогда не использовали чистые цвета, при всём моём к ним уважении и симпатии, в том, что касается колорита, не отвечают современным требованиям» (4).

Его ожидали и другие открытия. В Антверпене он уже видел японские гравюры. В Париже в Лавке Биня он имел возможность любоваться сотнями оттисков и приобрести понравившиеся. Это искусство, которое повлияло на импрессионистов, привлекало его другими качествами: Утамаро, Хокусай, Хиросиге, очевидно, восхищали его свободой рисунка, цвета и простотой, ясностью композиционного решения. В Париже увлечение искусством японских графиков сделало его одним из самых восторженных и глубоких его пропагандистов.

Мы помним, как в Гааге, занимаясь рисунком, Винсент упорно шёл к простому, почти примитивному штриху, приближаясь к всё более архаичной технике и перенося её на живопись, вплоть до использования пальцев для наложения краски на холст Мауве резко упрекал его за это, а Винсент, разумеется, стоял на своём: когда искомый эффект достигнут, какая разница – пользовался он пальцем или любым другим инструментом! В дальнейшем он сознательно добивался в рисунке той спонтанности, с какой мы пишем. В некоторых из последних работ, написанных в Нюэнене, он стал переносить этот приём на живопись. Этот поиск составил основу искусства Винсента, который стремился спаять воедино письмо, рисунок и цветовой мазок.

Быть может, не столь целенаправленно, но он искал это единство и в японском искусстве, где рисунок возникает на скрещении изображения и идеографического письма. Мастера японского искусства, формировавшегося под воздействием буддизма, были одержимы линией, почти инстинктивным и в то же время глубоко обдуманным жестом. Возьмём для сравнения китайские чашки для чая, украшенные несколькими стремительными штрихами, которые нанесены кистью столь же непроизвольно, как и мастерски. Такова замечательная керамика золотой поры китайской эпохи Сун. В японской же керамике больше темперамента, нежели тщательности. Не мог ли Винсент видеть её в одном из парижских музеев? Это не исключено. Музей азиатских искусств Гиме открылся только в 1889 году, но в Лувре существовал отдел Китая и Японии, азиатские искусства вызывали интерес, а в 1882 году на Трокадеро был открыт индокитайский музей.

Эмиль Бернар, вспоминая о своих долгих беседах с Винсентом, заметил: «Мы задумали рисовать, как пишут, и с такой же лёгкостью, как это делали Хокусай или Утамаро» (5). И ещё: «Его рисунки! Надо о них сказать… Полосами, точками, линиями, воспроизводящими форму самым выразительным образом, они с необыкновенной силой передают яркую картину, создаваемую воображением из того, что видит глаз» (6).

Здесь он подошёл к самой тайне искусства Винсента. Но чего Бернар не мог знать, поскольку не видел всех его произведений, это что Винсент добивался подобного также – и особенно – в живописи. Это придаёт сюжету динамику, пейзаж словно танцует джигу Сравнение рисунка и картины маслом одного и того же мотива поражает. Стоит заменить на рисунке штрихи пера мазками кисти, и он превратится в картину. Когда Винсент приобрёл достаточную техническую сноровку, он в течение одного дня мог написать, в первоначальном значении этого слова, три картины.

Но все эти пластические средства и приёмы, которые он подсматривал у мастеров разных школ и эпох, служили ему для одной цели – прозрачности. Он стремился как можно вернее передать те чувства, что вызывала в нём картина природы. Вся его жизнь художника была борьбой с множеством препятствий ради того, чтобы выразить, дать почувствовать другим этот момент общения изображаемого объекта с художником.

Жан Старобински написал превосходную книгу о Жан Жаке Руссо под названием «Прозрачность и препятствие». Таким же стремлением был одержим Винсент. Он искал прозрачности, мистического слияния с объектом живописи, уничтожения всякого посредничества между ним и этим любимым существом – природой, к которой он постоянно взывал, будь то пейзаж или фигура человека. Картина, по словам Винсента, должна быть местом этого слияния-излияния, пейзаж стать «пейзажем, который я люблю, а я и этот пейзаж составлять одно неразрывное целое». Из натуралистического определения искусства, взятого у Золя («кусок природы, увиденный через призму темперамента»), Винсент создал эстетическую мистику, в светском понимании этого слова – эстетику если не невозможного, то по меньшей мере требующего предельной интенсивности бытия.

Винсент не импрессионист, хотя его и относят к этому течению. Он даже всё что угодно, только не импрессионист. Моне говорил, что желает писать то, что находится между ним и предметом. Сёра довел своё мастерство до того предела, за которым предмет стирается, приближаясь к абстракции. Винсент не оставляет предмет за некоей пеленой из сверкающей пыли. Напротив, он интересен ему настолько, что он хочет нам сказать о том, что он ощущает в его вполне реальном присутствии. Винсент не пишет свет как некую отдельную среду Он многое позаимствовал у импрессионистов, но лишь для того, чтобы пойти собственным, не таким, как у них, путём. Чтобы в этом убедиться, достаточно поставить рядом два холста – Винсента и Моне или любого другого импрессиониста.

В Париже Винсент заимствовал у других средства к достижению цели, которой был одержим. Но этот упорный поиск требовал предельной силы убеждения.

Импрессионисты научили его максимальной вибрации цвета. Монтичелли показал ему, что можно использовать самые яркие цвета густым наложением и контрастно, как в фейерверке. Японцы подтвердили, что искусство стремительного, почти «написанного» штриха позволит ему придать своим полотнам мощную динамику. У Сёра он заимствовал приём ореола вокруг ночных звёзд.

То были заимствования ради решения собственных задач: полного, но уравновешенного, не в ущерб реальности, слияния предмета и художника. Став одним из самых незаурядных выразителей субъективного в искусстве, Винсент продолжал быть реалистом. Его психологическая хрупкость не позволяла ему поставить реальность под вопрос.

Парижские уроки были усвоены. Теперь предстояло применить их на практике.

Тео подыскал там же, на Монмартре, на улице Лепик, 54, другую квартиру. Расположенная на четвёртом этаже в том же доме, что и квартира его друга маршана Портье, она состояла из трёх просторных комнат, одной спальни для сестры Виллемины на случай её приезда в Париж и небольшой кухни. В столовой стоял диван и была большая печь, которую часто топили, так как оба брата плохо переносили холод (7).

Винсент принялся за работу. Он писал букеты цветов. Как и в Нюэнене, он настойчиво изучал соотношения цветов. Он строил колористические гаммы, меняя цвет фона и вазы в зависимости от цветов букета. Он на тысячи ладов повторял цветовые соотношения, проявляя ту методичную одержимость, которую отметил в нём Филипп Даген в своём предисловии к «Полной переписке Ван Гога». В десятках его натюрмортов с букетами цветов нет ничего дилетантского. Любопытно, что он использовал в работе клубки шерстяных ниток всевозможных цветов, которыми у него был заполнен один из ящиков комода. Прикладывая эти клубки один к другому, он сразу же видел эффект, возникающий от сопоставления тех или иных цветов. Позднее он научился подбирать эти комбинации в уме, не отходя от мольберта.

Ещё он написал несколько натюрмортов со знаменитыми башмаками. Неутомимый ходок хотел их увековечить. Он принёс один из этих натюрмортов в мастерскую Кормона, и они произвели там фурор. Импрессионизм как течение начинал выдыхаться. Башмаки Винсента позволяли, если можно так выразиться, вновь почувствовать под ногами землю. Башмаки показаны так, словно они друг друга поддерживают, и некоторые авторы не без основания усмотрели в этом образ двух братьев Ван Гогов, помогающих друг другу идти вперёд.

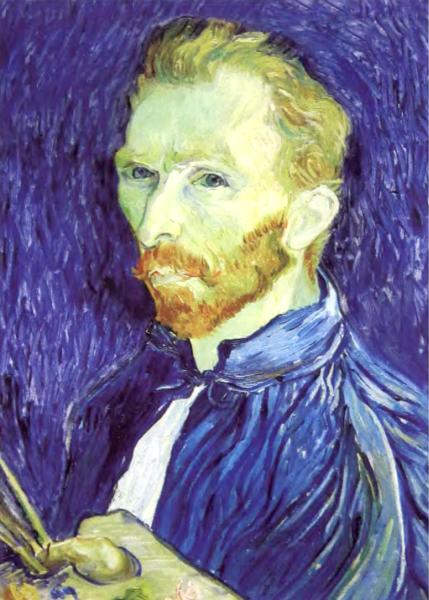

Он писал мельницы Монмартра, которые напоминали ему Голландию, рестораны и другие виды холма, но в коричневых тонах, в манере периода Нюэнена. По-видимому, он собирался написать немалое число цветочных букетов, прежде чем решиться применить живописную технику импрессионистов в других сюжетах. И там же в Париже он начал большую серию автопортретов. В течение двух лет он написал их – мнения на этот счёт расходятся – около трёх десятков.

Впервые он обратился к этому жанру в Антверпене. Многие художники обычно утверждают, нередко защищаясь таким образом от упрёков в самолюбовании, что автопортрет позволяет писать, когда нет моделей или они слишком дороги, как это было в случае Винсента в Париже. «Сюжет под рукой, он даровой, послушный и всегда доступен», – сказал один из художников.

Разумеется, у Винсента были и другие причины писать самого себя. Для него, упорно искавшего возможности продавать свои работы, чтобы не сидеть на шее у брата, писать автопортреты в таком большом количестве значило создавать произведения, заведомо не подлежащие скорой продаже. Эта серия прозвучала как пушечный залп надежды, дотоле сдерживаемой. Кажется, чем больше Винсент овладевал мастерством, тем меньше заботился о продаже или, во всяком случае, о том, чтобы понравиться публике с устоявшимися вкусами. С этой точки зрения парижский период его творчества был отмечен появлением в нём одной новой особенности. Осознание неизбежности смерти если не через пять, то максимум через двадцать лет, а перед этим – вероятной утраты двигательных способностей и, как следствие, возможности свободно владеть руками изменило его главные устремления.

В это время автопортрет давал ему возможность подвести некоторый итог, подобно тому как писатель принимается писать автобиографию. Кто я такой? Как Рембрандт, которого он так любил, Винсент не переставал с абсолютной искренностью вопрошать собственное лицо. Парижская серия превосходна. Она стала главным результатом его работы тех лет. Другие произведения – натюрморты, пейзажи – были для него штудиями для усвоения уроков, полученных от других мастеров, включая импрессионистов. Возможно, и автопортреты он считал подготовительными этюдами. Отсутствие писем не позволяет нам судить о том, что он на самом деле по этому поводу думал.

Среди написанных им нескольких серий картин цикл автопортретов можно считать в некотором смысле завершённым. Позднее в изучении собственного лица он пошёл дальше благодаря большей зрелости, обретённой через испытания жизни, но с теми же искренностью и упорством. Именно в этом жанре он впервые показал себя как великий живописец. Великий пейзажист Ван Гог, несмотря на удачи второго года в Париже, появился позже. Но в автопортрете его искусство достигло вершины уже в 1886-1887 годах.

Иначе не могло и быть у человека, который неустанно исследовал самого себя. Ни один из его современников, даже Гоген, не создал столько автопортретов. Примечательно и то, что автопортреты появились сразу, как только прекратились письма, словно нужно было заполнить образовавшуюся пустоту. Можно понять, как много значили для Винсента его письма к брату, если их не могли заменить даже живые разговоры с ним.

Теперь пора хотя бы кратко определить место произведений Винсента в истории этого особенного жанра искусства.

Автопортрет – это специфическое явление западного гуманизма, восходящее к эпохе Возрождения. Первый автопортрет был написан итальянским живописцем Филиппино Липпи в 1485 году (более ранний «Портрет мужчины в красном тюрбане» кисти Яна ван Эйка только предположительно считается автопортретом). Этот жанр стал одним из симптомов становления новой цивилизации, создавшей понятие о свободном индивиде, которому предстояло на свой страх и риск обновить общество. Все предшествовавшие ей цивилизации были построены вокруг комплекса коллективно усвоенных идей и религиозных верований, что делало их смертными, так как рано или поздно в эти идеи переставали верить, а ослабление веры приводило к упадку, а затем и смерти общества. Ошибка умерших цивилизаций была в том, что они верили, будто единица есть группа.

В эпоху Возрождения появился непривычный мир, в котором единицей признан индивид, а не группа. Индивида больше не принуждают приобщаться к тому или иному коллективному верованию, он волен веровать, писать, заниматься живописью, сочинять музыку как того пожелает. Он сам обязан внушать свои идеи или новое мировосприятие обществу, которые оно, порой с запозданием, в итоге признаёт своими.

Отныне общество не имеет собственных идей, которые бы оно навязывало силой, у него есть только идеи своих передовых членов. Так постепенно, в течение нескольких столетий, утверждался, порой не безболезненно, основной принцип цивилизации, восходящей к эпохе Возрождения, и был найден оригинальный и единственный способ избежать неотвратимой смерти, к которой ведут коллективные верования – те, что с треском рушатся, когда скептицизм подтачивает фундаменты их стен. Индивид своими идеями и мироощущением, своими научными и техническими открытиями позволяет обществу, иногда ценой самопожертвования, возродиться. Поль Валери, считавший, что все цивилизации смертны, был не прав: есть одна, которая нашла ключ к бессмертию.

История импрессионизма – великолепный пример действия этой закономерности. В этой цивилизации ни один значительный художник, инженер или учёный в итоге не бывает отвергнутым, по крайней мере, если проживёт достаточно долго… Как, например, Клод Моне. И так же будет с Винсентом. В результате эта цивилизация, ориентированная на индивида, нашла средство избежать смерти и сохраниться, во всяком случае, пока существует род человеческий. Там, где другие угасали, она переживает кризисы роста, после которых становится сильнее. Концепция свободного индивида – самая великая из всех когда-либо существовавших идей саморегуляции общества.

В XX столетии попытки восстановить первенство группы над индивидом, такие как фашизм и советский коллективизм, закончились провалом. И не случайно, поскольку единица общества есть индивид, а не группа, что подтверждают и данные молекулярной биологии, да и люди доказывают приверженность идее свободы, которая единосущна идее индивида. Первыми это почувствовали, как всегда, художники, которые в XV веке создали в Италии автопортрет как новый жанр искусства. Изображать самого себя – раньше это повсеместно сочли бы бесстыдством… Столетие спустя примеру художников последовали писатели со своими авантюрными рассказами, где повествование ведётся от первого лица, и, конечно, «Опытами» Монтеня – первым литературным автопортретом. Последними, как им и положено, проявили себя философы, которые в 1636 году санкционировали рождение суверенного индивида декартовым «Я мыслю, следовательно, существую».

Автопортреты Ван Гога подтверждают первенство индивида, «меня», перед всем остальным миром в ситуации крайней социальной враждебности, которую суждено было испытать этому художнику. Я есмь я, такой, каким вы меня видите, в страдании и в радости, я живу этими красками и этими мазками кисти на холсте, и у меня есть причина следовать тем путём, который я избрал себе сам. И чем сильнее враждебность среды, чем заметнее приближение смерти, тем твёрже, кажется, намерение этого неутомимого борца дать нам урок моральной стойкости. На пороге XX столетия, которое, как ему представлялось, будет идиллически благополучным, но оказалось таким жестоким, цикл автопортретов Винсента, из которых большинство было написано в Париже, стал одним из свидетельств удивительной силы этой парадоксальной цивилизации, которая подчас обрекает на мученичество тех, кто её же обновляет, спасая от забвения и смерти.

Эти автопортреты какое-то время оставались неизвестной стороной его пребывания в Париже. Показывал ли он их своим новым друзьям? Эмиль Бернар ничего о них не говорит. Если бы он знал о существовании такой сюиты, то нет никакого сомнения, что какие-то слова о ней вышли бы из-под его лёгкого пера. Единственный человек, о котором мы можем говорить по этому поводу с уверенностью, был опять-таки Тео, alter ego Винсента, который наверняка знал эти автопортреты. Что касается всех других, то здесь возможны только предположения.

Все эти парижские открытия и собственные работы скоро убедили Винсента в том, что от мастерской Кормона ему многого ждать не приходится. Уже через два месяца он перестал туда ходить. Но там, по крайней мере, он познакомился с первыми художниками, которые стали его друзьями.

Первые импрессионисты – Моне, Ренуар и их сподвижники – по мнению этих молодых друзей Винсента, уже не могли сказать ничего нового. Те годы были отмечены необычайным кипением идей среди молодых художников, искавших новые направления в искусстве. Это движение, которое вовсе не было единым и цельным, позднее назвали постимпрессионизмом. Его главной особенностью было стремление так или иначе поставить под вопрос наследие европейской живописи со времён Возрождения. Из многочисленных споров и противоречий между художниками тех лет вышло несколько новых течений в живописи. Бернар, Анкетен, позднее Гоген представляли клуазонизм, затем превратившийся в синтетизм. Сёра и Синьяк разработали дивизионизм, или пуантилизм. Манера Винсента не заявила о себе как о новом явлении, каковым в действительности была. Винсент оставался одиночкой, слишком робким и тихим, чтобы дерзнуть поднять собственное знамя.

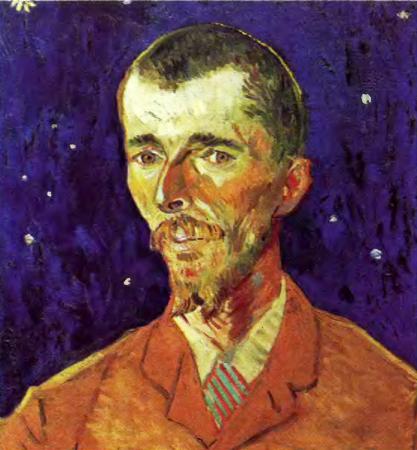

Кроме Эмиля Бернара, с которым Винсент общался только в январе 1887 года, он познакомился у Кормона с Луи Анкетеном, чьи холсты, например очень красивый «Бульвар Клиши», его поразили. «Терраса кафе ночью», изображающая кафе в жёлтом свете на ночной улице синего Арля, явно напоминает эту картину Анкетена. Тот, хотя и был сыном мясника, материальных затруднений не испытывал, так как родители оплатили его художественное образование.

Винсент подружился и с Тулуз-Лотреком. Он часто заходил в его мастерскую, где тот имел обыкновение принимать друзей. Казалось бы, всё должно было разделять этих двоих: сарказм, насмешливость, ирония, доходящая до крайности у одного, и пылкость другого. Но Тулуз-Лотрек, будучи карликом, испытывал симпатию и даже тягу к этому оригиналу, полубродяге, который для других был предметом насмешек. А неукротимая любовь к истине, проявлявшаяся у обоих по-разному, не могла не внушить им взаимного восхищения, уважения и дружеских чувств.

К тому же Тулуз-Лотрек создал лучший из всех дошедших до нас портретов Винсента, замечательное свидетельство его жизни в Париже. Он изображён пастелью в профиль, сидящим в кафе со стаканом абсента и с кем-то спорящим. В этом сосредоточенном, готовом резко встать человеке видна недюжинная энергия, страсть, пугавшая тех, кто с ним спорил, – так много терпкости, эрудиции, познаний чувствовалось в его аргументах. И это отмечали в нём все, кто встречался с ним в Париже. Лотрек превосходно «почувствовал» Винсента.

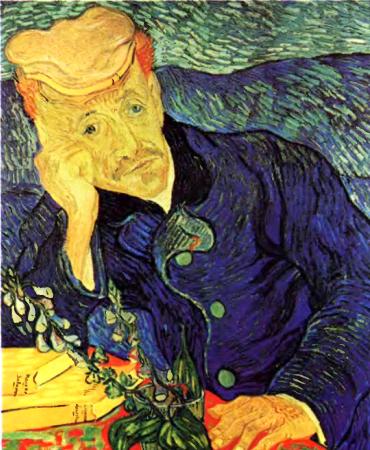

Тео представил брата своему другу Камилю Писсарро и его сыну Люсьену, тоже занявшемуся живописью. Тому, которого все почитали за патриарха из-за его большой бороды, седых волос и широкополой шляпы, ещё не было и шестидесяти, и он сохранил неискоренимую юношескую увлечённость. Так, под впечатлением работ Сёра и Синьяка, которые были тридцатью годами моложе его, он решил применить их метод дивизионизма в своих новых работах, которые его маршан Дюран-Рюэль отказался у него покупать. Их приобрёл Тео. Писсарро-отец, у которого щедрость зрения была как у Гюго или у самого Винсента, способного полюбить даже то, что было совсем не похоже на его собственное творчество, быстро разглядел масштаб его дарования. Он же первым угадал будущих мастеров в Сезанне, Гийомене, Гогене. Когда Винсент показал ему «Едоков картофеля» и некоторые этюды, он был поражён силой этих работ. Его сын Люсьен пересказал его более позднее размышление по этому поводу: «Я знал, что этот человек либо сойдёт с ума, либо оставит всех нас позади себя. Но я тогда ещё не знал, что сбудутся оба эти мои пророчества» (8).

Однажды Арман Гийомен увидел у маршана Портье рисунки и холсты Винсента, и они его сразили на месте. Он спросил у Портье, кто это сделал. Маршан ответил, что автор живёт в этом же доме несколькими этажами выше. Так Гийомен познакомился с Винсентом, который часто приходил повидать его в старой мастерской Добиньи на набережной Анжу. Гийомен, человек скромного достатка, был импрессионистом с богатой и почти чрезмерно сложной палитрой. Винсент к нему привязался и был в восхищении от его живописи. Но под конец Гийомен стал уже бояться его посещений из-за того, что слишком страстный гость пускался в бесконечные обсуждения и показы. Например, увидев на ещё незаконченном холсте фигуры рабочих, которые лопатами грузят на тачки песок с баржи, он, так упорно изучавший в Гааге жесты рабочих, считал своим долгом, обнажившись по пояс и орудуя воображаемой лопатой, просветить друга в этом деле и показать, где тот допустил ошибки. А Гийомен, очень любивший Винсента, с нетерпением ждал, когда же он закончит.

Винсент покупал краски в лавке папаши Танги на улице Клозель. Жюльен Танги был бретонцем лет шестидесяти, который жил вместе с женой в Париже с 1860 года. Бывший железнодорожный служащий, он работал краскотёром в заведении Эдуар, а потом решил открыть собственное дело по изготовлению красок в тюбиках. Его замысел состоял в том, чтобы поставлять их молодым живописцам, таким как Моне, Ренуар, Писсарро, Сезанн, ежедневно наведываясь к ним в мастерские и таким образом позволяя им экономить время. Поскольку они нередко сидели без гроша в кармане, он открывал им кредит и принимал в погашение его их картины, которые в ту пору ничего не стоили, а у него вызывали восторг Так его лавка превратилась в место, где выставлялись и встречались художники тогдашнего авангарда. Примкнув по идейным мотивам к Парижской коммуне, но, будучи неспособным проявить насилие по отношение к кому бы то ни было, он был застигнут военными в тот момент, когда бросил ружьё на землю, чтобы поскорее унести ноги. Его судили, приговорили к тюремному заключению и двухлетнему запрету на въезд в Париж. Возобновив своё дело, он стал поставщиком материалов для нового поколения живописцев. Он никогда не был богатым, но всё значительное в живописи попадало к нему. Винсент стал завсегдатаем его лавки, где по стенам развесил между холстами японские гравюры.

Танги был незаурядным человеком рабочего происхождения, как позднее Рулен. Его нисколько не смущали резкость, грубоватость живописи Винсента. Напротив, ему это нравилось. Винсент сделал с Жюльена Танги два портрета, в которых попытался передать его щедрую и по-детски простодушную натуру В них особенно привлекают краски – предмет коммерции Танги. Фоном для портрета послужила стена, украшенная японскими эстампами.

В этом подобии авангардного салона, даже художественного кафе, Винсент встречал и других живописцев и завёл себе новых друзей. Он, как и другие посетители, видел там картины Сезанна, который в кафе бывал крайне редко, так как постоянно работал в Экс-ан-Провансе, и для молодых художников сделался фигурой мифологической. Но однажды Винсенту повезло встретить Сезанна у папаши Танги, выразить ему своё восхищение и показать свои работы, сопровождая это долгим объяснением своих намерений. Сезанн выслушал Винсента до конца, осмотрел его холсты и произнёс со своим средиземно-морским выговором: «Откровенно говоря, это живопись сумасшедшего» (9).

Но больше всех других художественных течений того времени Париж был увлечён дивизионизмом Жоржа Сёра и его друга Поля Синьяка. Сёра хотел создать живопись, которая была бы основана на научном методе, предусматривающем неукоснительное соблюдение законов Шеврёля. То, что импрессионисты понимали интуитивно, он был намерен делать по науке. Главной его идеей было оптическое смешение цветов. Если разделить на умело подобранные цветовые точки свет, отражаемый предметом, то глаз на расстоянии сможет воссоздать эту смесь на сетчатке. С близкого расстояния на холсте мы видим только точки дополнительных цветов и колебания, рассчитанные на нужный эффект, но издали предмет восстанавливается во всей полноте своих цветовых характеристик. Например, чтобы изобразить участок травы, одна часть которого освещена, а другая – в тени, он подчёркивал зелёные точки оранжевыми или фиолетовыми, дополнительными к зелёному в определённой тональности, соответствующей повышению и понижению частоты колебаний. На затенённой траве – больше фиолетовых точек, на освещённой солнцем – больше оранжевых. Если изучать эту невероятную технику вблизи, то предмет выглядит так, словно он находится за некоей радужной полупрозрачной завесой, которая навсегда фиксирует момент изображения. Эта техника могла бы дать какой-нибудь абсурдный результат, но Сёра был настоящим живописцем, и его большое полотно «Воскресный полдень на острове Гранд-Жатт» стало почитаемой иконой этого направления. Момент, который Моне и его друзья показали во всей его эфемерности, мимолётности на картинах бесконечной невесомости и утончённости, теперь у Сёра окаменел и застыл, как вмурованный в нерушимую крепостную стену. Произошёл переход от мгновения мимолётного к мгновению вечному.

Выставленная в Париже дважды: в мае – июне 1886 года на Восьмой и последней экспозиции импрессионистов и в августе – сентябре в Салоне Независимых, «Гранд-Жатт» произвела сенсацию, вызвав, как и положено, град насмешек. Винсент имел случай видеть её и особо отметить. Он решил, что Сёра – это голова.

Через Писсарро, а потом Синьяка, который стал его другом, Винсент приобщился к дивизионизму, или пуантилизму, и, вероятно, следуя их объяснениям, какое-то время ставил на своих картинах некоторое количество цветных точек. Но он никогда не применял этот метод последовательно, да к тому же вряд ли мог бы долго соглашаться на такой паралич движения руки с кистью, которое для него имело решающее значение. Столь тщательная, кропотливая манера письма Сёра, требовавшая непрерывной работы в мастерской неделями кряду, была диаметрально противоположна его манере существовать в живописи. Винсент сразу увидел в дивизионизме прежде всего технику, одну среди прочих, которую можно в определённых случаях использовать, но из неё ни в коем случае не следует делать непреложного правила. «Для выделения, окружения ореолом или других приёмов, я думаю, это настоящее открытие» (10), – напишет он позднее из Арля.

Все эти встречи и беседы происходили в кафе или ресторанах на Монмартре. Винсент завёл обыкновение встречаться там с друзьями и начал пить абсент, пить много, вероятно, вплоть до сильного опьянения. Увлечённый множеством новых идей и встречами с собратьями по искусству, он находился в постоянном возбуждении. Ему надо было прояснить свои мысли, освоить импрессионизм и дивизионизм, изучить своеобразный путь Сезанна, сопоставить всё это со своим прошлым опытом, вновь найти собственную дорогу, поскольку к тому времени он уже отошёл в своём творчестве от социальных мотивов. Он уже не говорил о «бедном искусстве для бедных» и, должно быть, понял, что Тео не мог даже показать парижанам его мрачные работы.

Автопортрет. 1889 г.

Едоки картофеля. 1885 г.

Натюрморт с Библией. 1885 г.

Портрет Ван Гога. Анри де Тулуз-Лотрек. 1887 г.

Портрет папаши Танги. 1887-1888 гг.

Агостина Сегатори в кафе «Тамбурин». 1887 г.

Цветущее персиковое дерево (памяти Мауве). 1888 г.

Воспоминание о саде в Эттене. 1888 г.

Женщины, стирающие бельё у моста Ланглуа в Арле. 1888 г.

Дом Винсента в Арле (Жёлтый дом). 1888 г.

Ваза с четырнадцатью подсолнухами. 1888 г.

Портрет Эжена Бока. 1888 г.

Портрет почтальона Жозефа Рулена. 1888 г.

Звёздная ночь над Роной. 1888 г.

Колыбельная. 1888 г.

Спальня Винсента в Арле.1888 г.

Автопортрет (посвящён Полю Гогену). 1888 г.

Стул Винсента с его трубкой. 1888 г.

Кресло Поля Гогена. 1888 г.

Ночное кафе в Арле. 1888 г.

Ван Гог, пишущий подсолнухи. Поль Гоген. 1888 г.

Арлезианка. Госпожа Жину с книгами. 1888 г.

Портрет Пасьенса Эскалье. 1888 г.

Звёздная ночь. 1889 г.

Автопортрет с перевязанным ухом. 1889 г.

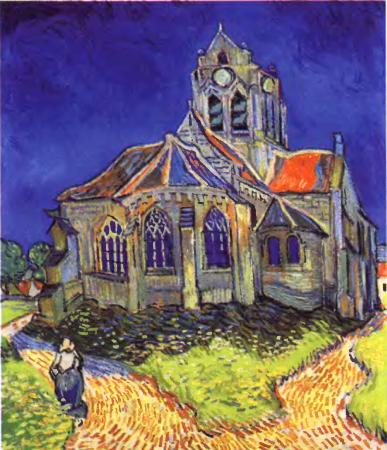

Церковь в Овере. 1890 г.

Портрет доктора Гаше. 1890 г.

На пороге вечности. 1890 г.

Но у него уже не было возможности писать длинные письма, в которых он мог бы на десяти страницах основного текста и почти такого же их количества в постскриптуме компенсировать свои комплексы. И вот, вернувшись вечером, он принимался за беднягу Тео, заставляя его слушать всё, что он говорит, говорит, говорит не умолкая. И когда Тео, уставший после работы, ложился спать, Винсент брал стул и устраивался у его кровати, чтобы продолжить говорить о Делакруа, Моне, цветовых контрастах, о достоинствах теории Сёра и тому подобном.

Тео уже не мог этого переносить при всём его восхищении братом, который на его глазах с поразительной быстротой менял свою манеру письма и поднимался до уровня требований времени. Но какая это была обуза! Что за невозможный характер! В течение десяти лет они общались только через письма и менялись каждый по-своему. Теперь жизнь рядом с этим бесноватым оказалась очень не простой. Тео во всём любил порядок. Свою новую квартиру он обставил так, что она напоминала музей, где по стенам висели картины из его собрания. Он любил новую живопись, и полотна из его квартиры могли бы в наши дни составить гордость самых крупных музеев мира. У него была любовница, известная под именем С., и ему нравилось принимать у себя гостей. Но Винсент превращал квартиру в какой-то блошиный рынок, притаскивая туда что попало и разбрасывая без всякого порядка. Когда же к Тео приходили гости, Винсент с ними ссорился по самым разным поводам. Его невероятная эрудиция в изобразительном искусстве и недюжинный ум позволяли ему в любом споре находить решающие аргументы и убедительные примеры. Будь он поделикатнее, окружающие, возможно, отдавали бы должное его редкостным познаниям, притом что в них были и пробелы. Так, он заведомо отвергал всё, что не было «реальным», включая Бодлера, Эдгара По и всех других писателей и художников, дававших волю своей фантазии. В спорах он был резок, слишком одержим истиной, своей истиной, чтобы вести себя тактично. Поэтому он становился докучливым и портил брату жизнь.

Тео, жалуясь Виллемине на беспорядок, устраиваемый в доме Винсентом, на его споры с друзьями и несносное поведение, заметил: «В нём словно живут два разных человека: один необыкновенно одарённый, деликатный и нежный; другой эгоист и грубиян. Они предстают попеременно – то один, то другой. ‹…› Как жаль, что он сам себе враг» (11).

Сестра посоветовала Тео предоставить Винсента его судьбе. Сёстры явно не были к нему благосклонны. Тео ответил ей, что и сам нередко уже собирался это сделать, но всё же будет помогать ему, как и раньше, поскольку уверен, что работы его найдут наконец покупателей. И добавил: «Несомненно, что он художник, хотя то, что он теперь делает, не всегда удачно исполнено, но это ему пригодится в будущем и тогда, возможно, будет оценено. Словом, было бы нехорошо помешать ему продолжать свои занятия» (12).

Сколь удивительным это ни казалось бы всем, кто привык верить в миф о беспримерной взаимной любви двух братьев, но, как видно из вышеприведённого рассуждения Тео, он в ту пору всё ещё не осознавал истинной мощи дарования брата. А тот жаловался на пассивность Тео как его торгового агента, и нельзя сказать, что был в этом не прав. Самый близкий друг Тео, голландец Андрис Бонгер, на сестре которого Йоханне тот позднее женился, сообщал: «Когда братья жили вдвоём на Монмартре, Тео как-то сказал, что у Винсента талант живописца средней руки, не более» (13).

Свидетельства Бонгера зачастую не вполне благожелательны. Бонгер в продолжение многих лет был близким другом Тео, и естественно, что тот чаще жаловался ему на всё, что его злило в брате, чем рассказывал о том, что его к нему так крепко привязывало. Но у нас есть основания считать свидетельство Бонгера достоверным. Того, что увидели в работах Винсента Писсарро, а потом Эмиль Бернар и Сёра или почувствовал Сезанн, пусть даже сделавший по этому поводу невесёлое заключение, – Тео не увидел или, по меньшей мере, пока не видел.

Винсент настойчиво советовал ему начать собственное дело, основать свою галерею и продвигать новых художников. Он безошибочно предвидел, что после импрессионистов первого поколения, мастеров «Большого бульвара» (имелся в виду бульвар Монмартр, где они выставлялись), в будущем появится когорта молодых импрессионистов с «Малого бульвара» (бульвар Клиши), к которым он условно причислял и себя, и что следует инвестировать в них, пока ими пренебрегают или невысоко их ценят другие маршаны. Винсент прилагал немало усилий к тому, чтобы направить всех своих «приятелей» к Тео, и тот смог бы стать для них тем, кем был Дюран-Рюэль для Моне, Ренуара и других ранних импрессионистов. Словом, братья быстро составили пару, как та пара башмаков на натюрморте Винсента. Свободный от предрассудков и сектантской узости кругозора, Винсент умел входить в любую компанию и рекомендовать Тео работы разных художественных направлений.

Но у Тео не было денег Тогда Винсент намекнул ему, что надо попросить финансовой поддержки у богатых дядей Ван Гогов – амстердамских дяди Сента и дяди Кора. Согласившись наконец с идеей брата, Тео летом отправился в Голландию, чтобы передохнуть, повидать дядей, а также поухаживать за красавицей Йоханной Бонгер. Согласятся ли дяди основать вместе с ним новую компанию, предоставив ему финансовую поддержку? Тео изложил им суть своего проекта, но те, далёкие от парижских реальностей и не доверявшие Винсенту, отказались участвовать в предприятии, которое показалось им авантюрой. Так они упустили случай стать миллионерами. Тео вскоре сам отказался уходить из компании Гупиль и продолжал служить в ней до самой смерти. Без достаточного начального капитала затевавшееся предприятие привело бы к разорению.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Часть пятая. Париж-Италия-Париж (1847–1852)[406]

Часть пятая. Париж-Италия-Париж (1847–1852)[406] Начиная печатать еще часть «Былого и думы», я опять остановился перед отрывочностью рассказов, картин и, так сказать, подстрочных к ним рассуждений. Внешнего единства в них меньше, чем в первых частях. Спаять их в одно — я никак не

Автопортреты в стиле импрессионизма

Автопортреты в стиле импрессионизма Запись в дневнике Сальвадора за 1921 год: «Нет сомнения, что я абсолютно артистический тип, живущий для того, чтобы «позировать»… Я «позер» в манере одеваться, говорить и даже в моей живописной манере».Ана Мария Дали так описывает

Париж, Париж…

Париж, Париж… Историю эту мне рассказал в 1967 году Саша Милюков, гвардии капитан в отставке, Герой Советского Союза.«…Первого мая, за неделю до Победы меня ранили. Был тяжелый бой. Немецкая дивизия прорывалась на помощь осажденному Берлину. Мы остановили ее. Меня даже

Глава 4 Ее друзья, приятели…

Глава 4 Ее друзья, приятели… 1. Глеб Скороходов Истинных друзей в самом глубоком понимании этого слова у Фаины Раневской было немного. Первая, как вы уже поняли, — Павла Вульф. Об их отношениях сказано уже немало. Анна Ахматова — и об этой дружбе вы прочитали. Марина

Часть первая. В ПАРИЖ! В ПАРИЖ! (1828-1863)

Часть первая. В ПАРИЖ! В ПАРИЖ! (1828-1863) Язык булыжника мне голубя понятней, Здесь камни — голуби, дома — как голубятни. И светлым ручейком течет рассказ подков По звучным мостовым прабабки городов. Здесь толпы детские — событий попрошайки, Парижских воробьев испуганные

Глава 29 ДРУЗЬЯ МОИ, ПРИЯТЕЛИ

Глава 29 ДРУЗЬЯ МОИ, ПРИЯТЕЛИ Лучшее, что дали мне годы студенчества • Наши любови • Друзья нужнее всего в трудные минуты • Обиды и ссоры • Работа в команде • Мост над пропастью Студенческая дружба остается с нами на всю жизнь. Катя и Юля, мои закадычные подруги; Серега

Париж всегда Париж

Париж всегда Париж В тот день, 26 ноября 1985 года, в Москве разразился небывалый снегопад.Я еле добрался до Шереметьева, а там узнал, что все прилеты и вылеты отменены. Но мне повезло: у меня оказался билет на транзитный рейс Токио-Москва-Париж. В самолете было полным-полно

Друзья-приятели

Друзья-приятели Сережа Максимов Знакомых у нас столько, что не успеваем двери закрывать, только что ушел Володя Петров, появились два друга: один хороший незаурядный писатель Сережа Максимов, просидевший у нас дома в тюрьме среди уголовников пять лет, и второй тоже

ПАРИЖ

ПАРИЖ Париж не принял Вагнера. Ни тогда — ни потом. Между искусством Вагнера и тем, которое царило в Париже, была принципиальная несоизмеримость. Мечта Вагнера о мировой славе через посредство парижской сцены обманула его. Для того, чтобы понять многое в последующей жизни

21 глава Телохранитель и другие приятели

21 глава Телохранитель и другие приятели Я жила в Лос-Аламосе уже недели три, когда Энрико приехал из Ханфорда со своим телохранителем Джоном Баудино. Да, у Энрико теперь был телохранитель!Генерал Гроувз хорошо понимал, какую ответственность он несет за этих людей науки,

Друзья-приятели

Друзья-приятели Я постоянно играл с деревенскими детьми… Из автобиографии Н. Некрасова Кот Васька всю ночь спал на теплой лежанке. Но под утро, когда она остыла, забрался к Коле под одеяло. Сначала присоседился у ног, потом стал пробираться поближе к подушке. По пути он

ПРИЯТЕЛИ О СЕРГЕЕ ДОВЛАТОВЕ

ПРИЯТЕЛИ О СЕРГЕЕ ДОВЛАТОВЕ Игорь Смирнов[176] Творчество до творчества Пишущий воспоминания — собственник без имущества, владелец того, что не принадлежит никому: прошлого. Мемуаристу, как бы ни были благи его намерения, нельзя доверять (по меньшей мере, вполне): ему