Глава четвертая ИЗБАЛОВАННЫЙ ГЕНИЙ

Глава четвертая

ИЗБАЛОВАННЫЙ ГЕНИЙ

В полночь в вереске взвывают,

В кипарисах воздыхают,

В ветре бешено летают

Существа из адской мессы

Средь ветвей сухих скрипят,

У болота говорят,

За обрывами вопят —

То отчаяния бесы[80].

Г. Ф. Лавкрафт «Отчаяние»

Сюзи Лавкрафт и ее повзрослевший сын переехали в дом через три квартала к востоку от особняка Филлипсов, номер 598–600 по Энджелл-стрит. Они арендовали первый этаж, имевший номер 598. Хотя в новом жилище было пять комнат, а также возможность пользоваться чердаком и подвалом, у юного Лавкрафта переезд вызвал потрясение: «Я впервые узнал, что такое переполненный, с еще одной семьей, дом без прислуги. Рядом был свободный участок земли (хотя и он был позже застроен, когда я уже вырос), которым я фазу же стал пользоваться как ландшафтным парком и оживил его деревушкой с домами из ящика из-под пианино, но даже это не смягчило моей тоски. Я чувствовал, что утратил связь со вселенной — ибо, действительно, чем был Говард Филлипс Лавкрафт без достопамятных комнат, коридоров, портьер, лестниц, скульптур, картин… дворов, аллей, вишневых деревьев, фонтана, увитой плющом арки, конюшни, садов и всего остального? Как мог старик четырнадцати лет (а я действительно чувствовал себя стариком!) приспособиться к тесной квартире, новому домашнему распорядку и худшей внешней окружающей обстановке, в которых не осталось ничего знакомого? Продолжать жить казалось чертовски бесполезным делом… Мой дом был моим идеалом Рая и источником вдохновения — но ему было суждено претерпеть осквернение от чужих рук. С того дня жизнь для меня имела только одну цель: вернуть старое место и восстановить его великолепие — цель, которой, боюсь, я никогда не смогу достигнуть»[81].

Словно венчая скорбь Лавкрафта, пропал его любимый кот, Черномазый.

«Что за парень он был! На моих глазах он вырос из крошечного черного комочка в одно из самых очаровательных и смышленых созданий, которых я когда-либо встречал. Он разговаривал на настоящем языке различных интонаций, в котором для каждого значения был свой особый тон. Был даже специальный „мрррр“ для запаха жареных каштанов, которые он просто обожал. Он играл со мной в мячик — ударяя по большому резиновому шару всеми четырьмя лапами, потому что лежал на полу, и посылая его ко мне через полкомнаты. А летними вечерами в сумерках он, бывало, доказывал свое родство с волшебными тенями, носясь по лужайке с неизвестными поручениями, мелькая в черноте кустарника то здесь, то там, иногда выпрыгивая на меня из засады и снова скрываясь в неизвестности, прежде чем я успевал его схватить»[82].

В своей ярко выраженной территориальности Лавкрафт, пожалуй, сам был как кошка, он даже как-то сказал: «Я обладаю поистине кошачьим интересом и привязанностью к местам». Возможно, Черномазому не понравился переезд так же сильно, как и его хозяину, и он просто отказался жить в новом доме. Но в любом случае Лавкрафт никогда больше не заводил другого домашнего животного.

Для большинства молодых людей подростковый возраст является периодом стрессов, когда обычны мысли о самоубийстве. Он ударил ограждаемого сверх всякой меры Лавкрафта с невероятной силой: «Больше не было домашних учителей — в сентябре средняя школа, которая наверняка окажется чертовски скучной, поскольку там нельзя быть таким же свободным и беспечным, как во время отрывочных посещений школы на Слейтер-авеню… О, черт!! Почему бы не отбросить сознание совсем? Вся жизнь человека и планеты была лишь космическим мигом — так что многого я бы не пропустил. Единственной заботой был способ. Мне не нравились грязные уходы, я облагородил те, что трудно осуществить. Действительно хорошие яды достать было нелегко — те, что имелись в моей лаборатории (я восстановил ее в подвале на новом месте), были грубыми и мучительными. От пуль были бы брызги, и они были ненадежны… Ладно — что привлекало меня больше всего, так это теплая, неглубокая, поросшая камышом речка Баррингтон, ниже по восточному берегу залива. Я взял в привычку ездить туда на велосипеде и созерцать ее. (Тем летом [1904 года] я всегда был на велосипеде, желая быть как можно дальше от дома, поскольку мое жилище напоминало мне о доме, которого я лишился.) Как было бы легко продраться сквозь камыш и лечь лицом вниз в теплую воду, пока не придет забвение. Поначалу была бы некоторая булькающая или удушающая непривлекательность — но скоро она бы закончилась. Затем долгая мирная ночь небытия… которой я наслаждался с мифического начала вечности до 20 августа 1890 года».

Отменил этот план не столько естественный порыв самосохранения, сколько еще одна черта характера Лавкрафта: интеллектуальное любопытство. Там, где большинство людей жаждут физических наслаждений в еде, выпивке и сексе, Лавкрафт стремился к знаниям: «И все-таки некоторые причины — в особенности научная любознательность и чувство мировой драмы — удержали меня. Многое в мироздании сбивало меня с толку, и я знал, что смогу выведать ответы из книг, если проживу и проучусь дольше. Геология, например. Как именно эти древние отложения и наслоения кристаллизовались и поднялись в гранитные пики? География — что именно Скотт, Шеклтон и Борхгревинк найдут в великой белой Антарктике в свои следующие экспедиции… до которых я мог бы — если бы захотел — дожить, чтобы увидеть их результаты? И еще история — когда я размышлял, что после смерти уже ничего не узнаю, то вдруг с тревогой осознал, что мне еще многое неведомо. Повсюду были дразнящие пробелы. Когда люди перестали разговаривать на латыни и перешли на итальянский, испанский и французский? Что, черт возьми, происходило во времена мрачного средневековья во всем остальном мире, кроме Британии и Франции (чью историю я знал)? А как же обширнейшие бездны пространства за всеми известными землями — те пустынные зоны, на которые намекали сэр Джон Мандевиль и Марко Поло? …Тартария, Тибет… А неизвестная Африка? Я осознавал, что множество вещей, бывших для меня загадками, не являлись таковыми для других. Прежде я не возмущался недостатком своих знаний, поскольку полагал, что однажды все выясню — но теперь, когда появилась мысль, что я никогда не узнаю, меня уязвило чувство неудовлетворенного любопытства. Еще математика. Мог ли порядочный человек пристойно умереть, не продемонстрировав на бумаге, почему квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов двух других сторон? Так что в конце концов я решил отложить свой уход до следующего лета».

Средняя школа, однако, оказалась приятным сюрпризом: «Да, той осенью я обнаружил, что вместо скуки средняя школа доставляет удовольствие и оказывает стимулирующее воздействие, и уже следующей весной возобновил издание „Род Айленд Джорнал оф Астрономи“, который совсем запустил… Наставники с Хоуп-стрит быстро поняли мой нрав, как его никогда не понимал Эбби [Хэтэвей, директор школы на Слейтер-авеню], и, отбросив всякое стеснение, сделали меня явно равным и своим товарищем, с тем чтобы я перестал думать о дисциплине, а просто вел себя как джентльмен среди джентльменов. С преподавательским составом Хоуп-стрит в течение всех четырех лет, что я там оставался, у меня были только приятнейшие отношения».

Хотя Лавкрафт не принимал участия в спортивных и других факультативных занятиях, он довольно неплохо ладил с одноклассниками. Он понял, что для неискушенного в драках при столкновении с задирами свирепое лицо и кровавые угрозы менее действенны, нежели видимость вежливой и спокойной невозмутимости. Он принимал эту объективную, бесстрастную позу так основательно, что уже взрослым действительно думал о себе как о человеке, практически не имеющем эмоций, — думающей машине или бестелесном интеллекте. Некоторые из его одноклассников позже говорили, что пытались подружиться с ним, но наталкивались на выражение холодного безразличия. Другие запомнили его «полнейшим психом».

В действительности Лавкрафт совсем не был холодным и бесстрастным. Его чувства — симпатии и неприязни, увлечения и отвращения — были так же сильны, как и у других. Но он проявлял твердость характера столь долго, что ему стало трудно открыто выражать свои эмоции.

В первый учебный год средней школы (1904–1905) Лавкрафт успевал хорошо, со средним баллом 81. Его лучшим предметом была латынь (87), а худшим — алгебра (74)[83]. Он вспоминал это время как период интеллектуального возбуждения и открытий.

«Физика первого года поставила вопросы, связанные с природой видимых явлений и процессов во вселенной, которые мои прежние знания по химии и астрономии даже не предполагали… Возможно ли было, чтобы просвещенным людям были известны теории о фундаментальном строении космоса, которые свели на нет все мои самоуверенно выстроенные концепции? И бог мой! Каким сюрпризом оказалась история. Все великолепие Византийской империи и ее враждебные отношения с вычурным исламом, которые моя детская „Тысяча и одна ночь“ и поздние астрономические штудии… так приблизили ко мне, внезапно исчезли из моего поля зрения — и впервые я услышал об исчезнувшей минойской культуре, которую сэр Артур Эванс как раз тогда усердно раскапывал на Крите. Ассирия и Вавилон также выступили с большей выразительностью, чем когда-либо прежде, — и я наконец-то услышал о вечной загадке острова Пасхи. Что за мир! Почему, о боже, человек может быть вечно занят, даже в чуждом окружении, узнавая новые факты…»

За тот год Лавкрафт пропустил восемнадцать дней и опоздал семнадцать раз. По поводу его постоянных опозданий строились догадки. Предполагали, например, что он медлил на пути в школу, чтобы избежать задир, или просто из-за своей мизантропии[84]. Но в действительности подобные подозрения излишни. В ранних годах у Лавкрафта практически не было чувства времени, и нельзя было рассчитывать, что он придет точно в назначенное время.

Весной 1905 года четырнадцатилетний Лавкрафт снова попробовал свои силы в художественной литературе. Рассказ назывался «Зверь в пещере», объемом немногим более двух тысяч слов. Это в некоторой степени уже взрослый короткий рассказ с простым сюжетом и напыщенным латинизированным стилем, происходящим от По. Если даже он и не соответствует коммерческим стандартам, то намного превосходит предыдущие пробы Лавкрафта. Он начинается: «Ужасающий вывод, который исподволь навязывался моему помутившемуся и сопротивлявшемуся разуму, теперь стал страшным достоверным фактом. Я заблудился, совершенно безнадежно заблудился в многочисленных и запутанных ходах Мамонтовой пещеры».

Рассказчик описывает ощущение приближающейся смерти и поздравляет себя со стоическим духом, с которым готовится встретить свою судьбу. Затем: «Однако все мое внимание немедленно обострилось с того момента, когда мне показалось, что я услышал звук мягких приближающихся шагов по каменному полу пещеры… Через миг, когда я прислушался, мой восторг сменился страхом, ибо мой и без того чуткий слух, теперь обострившийся в еще большей степени из-за полнейшей тишины пещеры, донес до моего оцепенелого разума неожиданную и чудовищную весть, что эти звуки шагов были не такими, как у любого смертного… Когда я внимательно прислушался, то, кажется, различил шаги четырех ног вместо двух».

Фонарь рассказчика гаснет. На протяжении нескольких страниц загадочные шаги всё приближаются к нему. В конце концов он бросает камень и попадает в тварь. Вскоре он наталкивается на гида группы, от которой отстал. Они находят умирающее четвероногое животное, которое поначалу принимают за обезьяну, покрытую редкими, растущими то здесь, то там белыми волосами. При ближайшем рассмотрении они обнаруживают, что «создание, которое я убил, странный зверь безмерной пещеры, был — или когда-то был — ЧЕЛОВЕКОМ!!!»[85].

Рассказ (датированный 1 апреля 1905 года) демонстрирует несколько художественных признаков Лавкрафта как зрелого писателя. Упор делается больше на настроение и атмосферу, нежели действие. Чувствуется тяжелая рука По, включая и один из его худших литературных недостатков: неумеренное использование типографского своеобразия (заглавные буквы, курсив и множество восклицательных знаков) для придания повествованию пущей убедительности.

Наконец, рассказ показывает многолетнюю увлеченность Лавкрафта пещерами и подобными местами. В детстве у него было довольно слабое чувство равновесия и легкая акрофобия, но он преодолел этот страх, ходя по стенам и эстакадам. По его словам, он не страдал ни клаустрофобией, ни агорафобией, но: «Я подвержен, однако, некой смеси их двух — в форме явного страха перед очень большими замкнутыми пространствами. Темное помещение для экипажа в конюшне, мрачный интерьер заброшенного газового завода, пустой зрительный зал или зал для приемов, очень большая пещера — возможно, вы поняли. Не то что эти места бросают меня в видимую и неудержимую нервную дрожь, но они вызывают у меня глубокое и пугающее чувство зловещего — даже в моем возрасте [сорок шесть лет]»[86].

В «Картине» 1907 года Лавкрафт определенно установил курс на фантастическое; в то время, говорил он, его литературный вкус был «фантастика или ничто»: «У меня был герой, живший в парижской мансарде и работавший над таинственным полотном, воплощавшим саму суть всего ужаса. Однажды утром его находят перед мольбертом изорванным и искромсанным когтями. Картина уничтожена, словно в отчаянной борьбе, — но в одном углу рамы сохранился клочок полотна… И на нем следователь к своему ужасу обнаруживает изображение той лапы, которая, несомненно, и убила художника».

«Алхимик» 1908 года состоит примерно из двух тысяч семисот слов. Французский аристократ, наследник древнего замка, наследует и старинное проклятие. Некогда предшествующий граф убил местного колдуна, Мишеля Мове («Злой»), ошибочно подозревая его в том, что он разделался с его сыном, который оказался живым. Сын колдуна, Шарль ле Сорсер («Колдун»), произносит проклятие:

Потомок твой в несущем смерть роду

Умрет на том же, что и ты, году!

Затем он бросает яд в лицо графа, который тут же умирает, и исчезает. После этого наследник титула по той или иной причине всегда умирает в возрасте тридцати двух лет.

Приближается срок героя — повествователя, графа Антуана де С. Этот негероический персонаж — типичный литературный герой эпохи романтизма начала девятнадцатого века: чувствительный, слабый человек, который от волнения падает в обморок. Рано осиротев, Антуан воспитывался пожилым слугой, Пьером, в котором один критик разглядел сходство с Уипплом Филлипсом[87].

Исследуя заброшенную часть своего замка, герой находит люк, ведущий в склеп. В склепе он наталкивается на «загадочного незнакомца»: «…Человека, одетого в ермолку и длинную средневековую тунику темного цвета. Его длинные волосы и ниспадающая борода были ужасающего иссиня-черного цвета и невероятно густыми. Его лоб, высокий сверх обычного, его щеки, глубоко запавшие и все испещренные морщинами…»

Когда призрак похваляется, как он убивал одного за другим предков рассказчика, тот бросает в него лампу и падает в обморок. Когда же он приходит в себя, его умирающий противник открывает то, о чем любой внимательный читатель мог уже догадаться: «„Глупец, — пронзительно закричал он, — ты не разгадал мою тайну? …Разве я не рассказал тебе о великом эликсире вечной жизни? Не тебе ли знать, что тайна алхимии раскрыта? Говорю тебе, это я! Я! Я! Кто жил шесть столетий, чтобы продолжать свою месть. ИБО Я — ШАРЛЬ ЛЕ СОРСЕР!“»[88]

Рассказ — заглавные буквы, жирный шрифт и все остальное — все еще простая стилизация под По, но автор развивает свое художественное мастерство. В начале подросткового возраста Лавкрафт написал еще несколько рассказов, но, за несколькими упомянутыми исключениями, все они погибли во время его литературной чистки в 1908 году.

В конце 1904/05 учебного года Лавкрафт бросил школу и не посещал ее в течение всего следующего года. Причина неизвестна, хотя в последствии он говорил о «нервном расстройстве» в 1906 году.

В течение этого года он не бездействовал. В сущности, 1906–й был годом его первого появления в печати. Третьего июня в «Провиденс Джорнал» было опубликовано письмо Лавкрафта, в котором он, как научный материалист, обличал астрологию. Через два месяца «Сайнтифик Американ» опубликовал другое его письмо, где он предлагал, чтобы астрономические обсерватории предприняли совместный проект по поискам планеты за Нептуном.

Вскоре последовали регулярные статьи по астрономии. Одна серия печаталась в местном еженедельнике «Потакет Валли Глинер», издававшемся в Уэст-Уорике, штат Род-Айленд. Лавкрафт признавал, что эта газета относилась благосклонно к его статьям, потому как в тех краях Уиппл В. Филлипс был большим человеком.

Другая серия, которая печаталась одновременно с вышеупомянутой, была ежемесячной колонкой в «Провиденс Ивнинг Трибьюн». Профессор Аптон писал статьи по астрономии для их конкурентов «Провиденс Джорнал» с 1893 года, и «Трибьюн», несомненно, были рады ответить подобными статьями — особенно если, что было почти наверняка, Лавкрафт не требовал гонорара.

Когда Лавкрафт вернулся в школу, его статьи принесли ему небольшой успех. Например, мальчишки перестали называть его «Милочкой» и начали обращаться к нему «Профессор». Колонки также дали ему отличную возможность осадить одного из своих учителей: «Моей учительницей по английскому была старая леди по имени миссис Блейк, у которой был веселый, хотя и немного циничный нрав. Она донимала меня, сомневаясь в подлинности моих сочинений. Однажды она вызвала меня к доске и спросила, не был ли один мой очерк списан со статьи в журнале, на что я ответил, что я дословно скопировал его с сельской газеты! В ответ на ее гнев я предъявил газетную вырезку — с бросающимся в глаза именем автора „Г. Ф. Лавкрафт“!!!»

Статьи в «Трибьюн» большей частью были эфемеридами, то есть простыми таблицами основных астрономических событий текущего месяца: времени восхода и заката солнца, фаз луны, положений планет и т. д. Зато статьи для «Глинер» были более развернутыми. Они носили заголовки вроде «Обитаем ли Марс?», «Есть ли жизнь на Луне?», «Существуют ли еще неоткрытые планеты?» и «Может ли человек добраться до Луны?». Лавкрафт пророчески ответил «нет» на первые два вопроса и «да» на остальные. Обсуждая путешествие на Луну, он, однако, не предрекал для его осуществления использование энергии ракеты. Он предлагал другие способы: выстрел из пушки, антигравитация и некий вид «электрического отталкивания» — два последних еще должны были быть изобретены.

В своей статье о жизни на Марсе Лавкрафт обрушился на идеи знаменитого бостонского астронома Персиваля Лоуэлла, брата ректора Гарвардского университета Эббота Л. Лоуэлла. Персиваль Лоуэлл популяризировал теорию, что тусклые линии на поверхности Марса, которые он и некоторые другие астрономы наблюдали через телескопы, являются каналами (или, по крайней мере, растительными зонами по берегам каналов), вырытыми разумными марсианами для доставки воды с полярных шапок во все регионы их засушливой планеты. Эта теория нашла отражение во множестве научно-фантастических произведений, в том числе и в марсианских романах Эдгара Раиса Берроуза.

В 1907 году Персиваль Лоуэлл читал лекцию в провиденсском Сайлес-Холле. Перед лекцией профессор Аптон увидел в толпе Лавкрафта и, к его величайшему замешательству, представил его Лоуэллу как активного журналиста-астронома: «Со своим семнадцатилетним самомнением я боялся, что Лоуэлл читал то, что я писал! Разговор я старался вести насколько только можно уклончиво и, к счастью, обнаружил, что знаменитый астроном был более расположен расспросить меня о моем телескопе, учебе и т. д., нежели поспорить о Марсе»[89].

«Глинер» обанкротился примерно в конце 1906 года. Лавкрафт продолжал писать для «Трибьюн» до середины 1908–го, когда закрылась его рубрика. В течение последующих пяти с половиной лет Лавкрафт не опубликовал ни одной научной статьи.

Он также продолжал издавать для друзей и родни «Сайнтифик Газетт» и «Род Айленд Джорнал оф Астрономи». На этот раз они копировались на гектографе тиражом двадцать пять экземпляров. Какое-то время в 1905 году друзья Лавкрафта Честер и Гарольд Манро издавали конкурирующую газету. Вместе ребята устраивали представления, озвучивая диапозитивы и показывая фокусы.

Позже в 1905 году Лавкрафт уговорил мать купить ему маленький ручной печатный станок. Полгода он множил на гектографе рекламные объявления, предлагая печатать визитки по пять центов за дюжину. История умалчивает, получил ли он какие-нибудь заказы.

Весной 1906–го Лавкрафт выставил свой печатный станок на продажу. Он пробовал организовать Провиденсское астрономическое общество, из-за которого у него не оставалось времени на печать; 25 января 1907 года он читал лекцию по астрономии в Клубе мальчиков Первой баптистской церкви. Ему также были нужны деньги для других астрономических приборов. В любом случае, он никогда не был особо умелым в обращении с техникой.

В это же время Лавкрафт испытал приступ преждевременного общественного сознания: «Тогда я был великим реформатором (в своих мыслях) и лелеял высокие идеи о подъеме масс. В публичной библиотеке я познакомился с внешне обнадеживающим шведским мальчиком — он работал на стеллажах, где хранились книги, — и пригласил его к себе, чтобы расширить его интеллект. (Мне было пятнадцать, ему около того же, хотя он был ниже ростом и выглядел младше.) Я думал, что нашел молчаливого безвестного Мильтона (он как будто интересовался моей работой), и, несмотря на протесты матери, часто принимал его в своей библиотеке. Тогда я верил в равенство и попрекал его, когда он обращался к моей матери „мадам“, — я говорил, что будущему ученому не следует разговаривать как слуга! Но вскоре он проявил качества, которые оттолкнули меня, и я был вынужден предоставить его своей плебейской судьбе… Он покинул библиотеку (по просьбе), и больше я его не видел».

Лавкрафту нравилось оружие. Он заботливо ухаживал за коллекцией винтовок и револьверов, доставшейся ему в наследство, и добавил к ней серию винтовок калибра 0,22 дюйма, которые брал загород пострелять. Тогда законы, ограничивающие хранение и применение огнестрельного оружия, были лояльнее и малочисленнее, нежели сегодня. Позже Лавкрафт сказал, что он стал вполне неплохим стрелком, пока примерно в 1910 году не оставил это увлечение из-за болезни глаз. «Охота увлекала меня, и ощущение винтовки было для меня бальзамом на душу; но после того, как я застрелил белку, у меня появилась неприязнь к убийству созданий, которые не могут сопротивляться, превращаясь из-за этого в мишени…»

Впоследствии Лавкрафт постепенно распродал или раздарил всю коллекцию, оставив лишь кремниевый мушкет, который хранил как антиквариат.

6 июля 1906 года Лавкрафт обзавелся подержанной пишущей машинкой «Ремингтон». Он, однако, так и не предпринял следующий логичный шаг: научиться на ней печатать. Всю свою жизнь он печатал двумя указательными пальцами, как это делали многие писатели его поколения, например, Г. Л. Менкен.

Из-за своей непрактичной матери и комплекса любительства он так никогда толком и не усвоил, что существуют правильные и неправильные способы что-либо делать и что можно избавиться от множества бед, узнав, как делать правильно. Современный писатель, который не умеет печатать всеми пальцами, подобен ковбою, не умеющему ездить верхом. Но упрямо архаичный Лавкрафт был верен старинной традиции писания, словно вавилонский писец древнегреческой эры, цепляющийся за глиняные таблички и стиль и хулящий эту новомодную систему пера и папируса.

«Ремингтон» оставался у Лавкрафта всю его жизнь. Когда машинка изнашивалась, он отдавал ее в починку. Однако это происходило только через значительные промежутки времени, поскольку он нечасто мог себе позволить дорогостоящий ремонт. На третьем десятке он печатал на ней днем, по ночам же, чтобы не беспокоить шумом окружающих, писал от руки.

Со временем он стал ненавидеть печатание все больше и больше, говоря: «Думаю, по характеру я ленив, ибо механическая деятельность надоедает и утомляет меня неимоверно». На протяжении всей своей жизни он все больше обнаруживал (цитируя современного ученого) «необычайную общую ненависть к машинам, проявляющуюся у некоторых современных интеллектуалов, которые тоскуют по суровости, рутине и убогости мира без машин»[90]. Постепенно Лавкрафт полностью вернулся к авторучке и печатал лишь чистовики рукописей. После 1923–го почти все его личные письма были написаны от руки. Некоторые его рассказы так и не были предложены издательствам при жизни, потому что он слишком страшился сурового испытания печатанием и не мог себе позволить нанять машинистку.

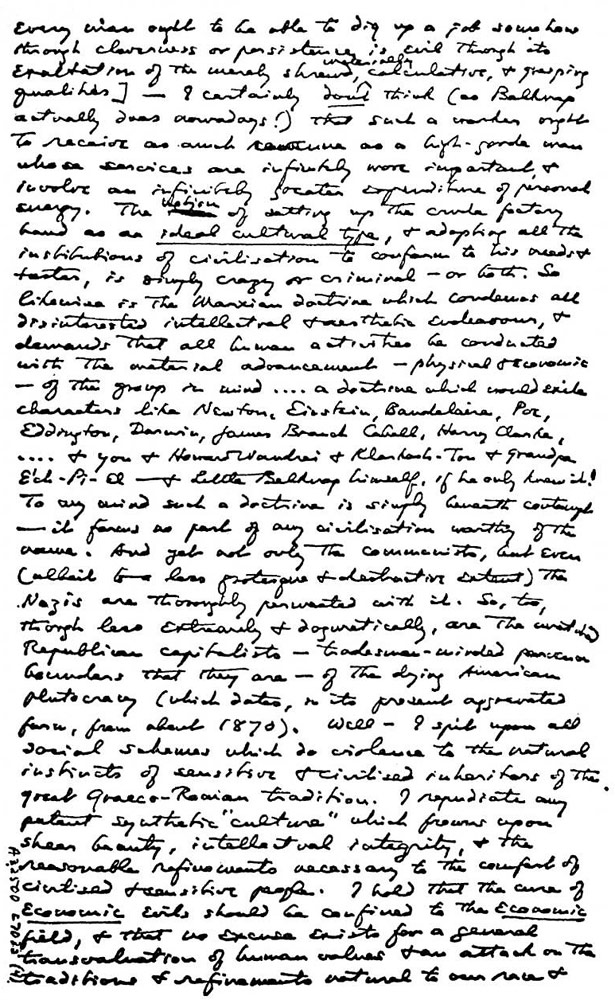

Лавкрафт писал очень быстро и много тратился на авторучки, которые при малейшем нажиме сильно текли. Его почерк был весьма четким в молодости, но с годами стал мельче, небрежнее и неразборчивее; хотя, если уж деваться некуда, к нему можно и привыкнуть. Как-то один из его поздних корреспондентов принял в письме слово «hermit» («отшельник») за «haircut» («стрижка»). Другой поинтересовался, что означает «orianfolots», — Лавкрафт же имел в виду «orientalists» («востоковеды»). Мать еще одного корреспондента, взглянув на письмо от Лавкрафта, со всей серьезностью спросила, не написано ли оно на арабском языке.

Когда его друзья по переписке жаловались, он оправдывал свой неразборчивый почерк как случай «того высокомерного презрения к ясному, которое во веки веков было признаком высших». Если бы он тратил время на то, чтобы писать разборчиво, то «не смог бы написать все свои рукописи и письма». Кроме того, он говорил, что до того, как людей избаловала печатная машинка, они могли читать любой почерк.

В 1907–м у Лавкрафта появился его первый фотоаппарат — «Брауни–2» за два доллара. Это был простой маленький ящичный фотоаппарат с фиксированной фокусировкой и одной выдержкой. Хотя он хранил этот аппарат всю свою жизнь и время от времени снимал им, а также портативным «Кодаком», который приобрел позже, он никогда не пробовал себя в более высоких формах фотографии[91]. Он даже не брал фотоаппарат в свои более поздние путешествия по старинным местам. Как и на любой другой современный механизм, он смотрел на него с подозрением и презрением, с недовольством признавая его практичность.

В сентябре 1906 года шестнадцатилетний Лавкрафт снова пошел в среднюю школу на Хоуп-стрит и проучился весь год. В первом семестре оценки были следующими: английский — 90, алгебра — 75, рисование — 85, латынь, грамматика — 85, латынь, чтение — 90, греческий, чтение — 85, планиметрия — 92, физика — 95.

Как и прежде, алгебра оказалась для него самым трудным предметом. Этот факт ставил под сомнение его планы на будущее: он намеревался закончить среднюю школу, поступить в Университет Брауна со специализацией по астрономии и стать профессором, как Аптон. Теперь же он начал опасаться, что слабость в алгебре воспрепятствует достижению его цели, потому как практикующий астроном должен свободно владеть основными отраслями математики. Как и множество молодых людей, он был очарован профессией, не осознавая всю тяжесть и рутину ее практики.

В 1907/08 учебном году Лавкрафт прошел сокращенный курс, включавший только химию, вспомогательную алгебру и физику. Хотя он получал хорошие оценки, даже по алгебре, после первой четверти он забросил учебу. В конце года, закончив лишь два с половиной года средней школы, он окончательно ушел из нее.

В своих поздних письмах Лавкрафт несколько раз говорил об окончании средней школы, например: «Она [средняя школа] мне нравилась, но нагрузка оказалась слишком тяжелой для моего здоровья, и сразу после ее окончания я перенес нервное расстройство, которое совершенно помешало мне посещать колледж»[92]. «Нервное расстройство», возможно, было вполне реальным, но не было непосредственной причиной того, что Лавкрафту не удалось поступить в колледж. Он так и не закончил среднюю школу полностью, для этого ему надо было проучиться еще полтора года. Со своим школьным аттестатом он не смог бы поступить в Университет Брауна, даже если бы позволило его здоровье и это было бы по карману его семье.

Много позже Лавкрафт порой легкомысленно относился к тому, что ему не удалось получить образование: «Как-никак, культурная семья является наилучшей школой, и я особенно признателен за то обучение, что этот юноша не прошел». Это был блеф, в более откровенные минуты он писал: «Что до отсутствия у меня университетского образования, я никогда не перестану стыдиться этого; но, по крайней мере, я знаю, что по-другому у меня не получилось бы».

Образец почерка Г. Лавкрафта

Эта неудача представляется одним из самых значительных событий в жизни Лавкрафта, поскольку она как ничто другое определила его будущее. В нескольких письмах Лавкрафт рассказывает о своем «нервном расстройстве», например: «В те зрелые годы бедняга дошел до такого нервного истощения, что не мог без отвращения разговаривать с любым человеческим существом и даже смотреть на него и равным образом не переносил, чтобы на него смотрели; и каждая поездка в город была суровым испытанием… В те дни для меня было просто невыносимо взглянуть или поговорить с кем-либо, и я предпочитал закрываться от всего мира, опуская темные шторы и обходясь искусственным светом… Я и думать не хотел о том, сколько приобретенных в средней школе знаний выпало из моей памяти за пять лет после 1908 года. Мое здоровье не позволило мне пойти в университет — в самом деле, упорное прилежание в школе привело меня к некоторому расстройству»[93].

Он говорил о головных болях, несварении желудка, апатии, усталости, депрессии и неспособности сосредотачиваться. Подобные симптомы могут быть вызваны любым из множества заболеваний вроде гипотонии (пониженное кровяное давление), гипогликемии (пониженное содержание сахара в крови), гипотиреоза (понижение функции щитовидной железы) и кое-каких микробных инфекций. Некоторые медики говорят, что того праздного, бесполезного существования, которое Лавкрафт вел на протяжении следующего десятилетия, уже самого по себе было достаточно, чтобы вызвать симптомы, на которые он жаловался. Медицина 1908 года не достигла того уровня, чтобы справиться с немощью Лавкрафта, чем бы она ни была.

Лавкрафт, возможно, страдал формой гипогликемии, называемой гиперинсулинизмом, или чрезмерным выделением инсулина поджелудочной железой. Хотя это заболевание в некотором отношении является противоположностью диабета, больной все равно должен избегать употребления сахара так же старательно, как и диабетик. Когда он принимает большую дозу сахара, например поедая сладости, его сверхактивная поджелудочная железа выбрасывает в кровь слишком много инсулина, и тогда он получает инсулиновый шок, симптомы которого описывал Лавкрафт.

Далее, общеизвестно, что Лавкрафт был сладкоежкой. Он поглощал огромное количество шоколада и мороженого, а в кофе добавлял столько сахара, что на дне чашки оставалась вязкая масса. Если он болел гиперинсулинизмом, такой образ питания гарантированно вызывал у него упадок сил, о котором он и говорил.

К тому же Лавкрафт, согласно его письмам, всегда был склонен к простуде. Мы не совсем уверены, как с ним обстояло дело в детском и подростковом возрасте, но так или иначе эта склонность либо появилась, либо сильно обострилась после его расстройства в 1908 году.

Судя по всему, у него развилось редкое, малоизученное заболевание под названием пойкилотермия, при которой больной утрачивает обычную для млекопитающего способность сохранять температуру тела постоянной независимо от температуры окружающей среды. Его тело принимает температуру среды, как если бы он был рептилией или рыбой.

Всю свою оставшуюся жизнь Лавкрафт чувствовал себя комфортно только при температуре выше 80° F (27 °C). Когда было за 90° (32°) и все остальные изнемогали от жары, он чувствовал себя прекрасно и был полон энергии. Ниже 80° ему становилось все хуже и хуже. При 70° (21°) он коченел и хлюпал носом. При 60° (16°) он был совсем жалок. Несколько раз, когда он оказывался на улице при температуре ниже 20° (-7°), он терял сознание, и его спасали прохожие. Эта слабость заточала его в доме практически на всю зиму, за исключением редких оттепелей. Он еще усугублял свое состояние тем, что не любил тяжелой зимней одежды, считая ее обременительной.

Пойкилотермия, как мне сказали, может быть вызвана либо нарушениями вроде опухолей в гипоталамической области у основания головного мозга, либо гипотиреозом, который также вызывает апатию, усталость и депрессию.

По сути, сочетание гипогликемии и гипотиреоза могло быть причиной всех основных физических симптомов Лавкрафта. Интересно было бы предположить, что регулярный прием щитовидного экстракта и бессахарная диета в продолжение критических лет от семнадцати до двадцати девяти, возможно, могли бы вернуть его к нормальной жизни.

Еще один ключ к объяснению функциональных нарушений Лавкрафта предоставляет его исключительная память. Он, кажется, детально помнил практически все начиная с трехлетнего возраста. Если его спрашивали о собрании, проводившемся несколько лет назад, он мог назвать место, точную дату, имена присутствовавших и сообщить, кто, что и кому сказал. Один психиатр поведал мне: «Фотографическая память наблюдается в некоторых случаях, связанных, по меньшей мере, со значительным ограничением эмоциональной свободы, способности горевать и т. д. — что, в свою очередь, обостряет трудность совладения даже с обычными нагрузками и неудачами. Подростковый возраст является существенной нагрузкой per se»[94].

Также есть сведения о том, что в пятнадцать лет Лавкрафт весьма неудачно упал на стройке. Но я не располагаю достаточными подробностями, чтобы гадать, имело ли это падение отношение к его поздним болезням[95].

Растущая масса медицинских заключений рассматривает расстройства вроде того, что испытал Лавкрафт, как результат врожденных пороков в биохимической структуре больного. Эти отклонения, в свою очередь, считаются наследственными и предрасполагающими индивидуума к функциональным нарушениям, инициируемым какими-либо стрессами и воздействиями окружающей среды. Такие стрессы происходили из весьма своеобразного дома, семьи и обучения Лавкрафта.

Какова бы ни была истина, точную связь между явной пойкилотермией Лавкрафта, его падкостью до сладкого, симптомами гипогликемии, эйдетической памятью[96], возможным ревматизмом и расстройством 1908 года мы, вероятно, так никогда и не узнаем. Загадка усугубляется еще и тем, что когда Лавкрафт говорит об ухудшениях своего юношеского слабого здоровья, мы не можем быть уверены, было ли в каком-то конкретном случае заболевание реальным или же оно было навязано несчастному юноше его невротичной матерью.

С 1909–го по 1914–й Лавкрафт превращался из подростка во взрослого, но его жизнь в течение этого периода — почти совершенно пустая страница. Вероятно, он изо дня в день сидел дома, бодрствуя ночами и засыпая лишь под утро, жадно читая, сочиняя массу георгианских стихотворений и вряд ли занимаясь чем-либо еще.

Подобный образчик поведения отнюдь не редок. Застенчивый, робкий юноша, весьма способный и рано развившийся интеллектуально, внезапно сходит со стези образования, поворачивается спиной ко всему миру и прячется от людей. Это больше упадок воли, движущей силы, нежели расстройство нервов. Выдайся ей такая возможность, и жертва может растратить даром всю свою жизнь. Принужденный работать, такой человек устраивается на мелочную работенку гораздо ниже своих способностей. Хотя этот недуг и знаком психиатрам, его причина и средство от него точно не известны.

Сюзи Лавкрафт тем не менее, несомненно, полагала, что поэтическая одаренность, которую она приписывала сыну, освобождает его от необходимости зарабатывать себе на жизнь. И когда подготовка к этому требовалась более всего, она и пальцем не пошевелила, чтобы побудить его к действию.

Одним из факторов, способствовавших длительной праздности Лавкрафта, было его воспитание матерью в «идеалах и нерушимых традициях как основы для надлежащего самоуважения и джентльменской утонченности и взаимного невмешательства…»[97], другими словами, как быть джентльменом. Что за джентльмена она взращивала в нем, мы можем догадаться из качеств, которые он проявлял позже. Он являл собой пример викторианского идеала джентльмена: вежливый, благородный, уравновешенный, невозмутимый, обладающий хорошим вкусом, утонченный, любезный, почтенный, правдивый, скромный, рыцарственный, прямой и осознающий свое классовое превосходство.

Большинство из этих черт и сегодня являются достойными, но воспитание Сюзи не включало идею обучения, как зарабатывать на жизнь. Для викторианского джентльмена разговор о деньгах и работе показался бы пошлым, как вмешательство в чужие дела или употребление крепких словечек в присутствии дам.

Говорят, мать короля Георга III наставляла его: «Георг, будь королем!», и что многие из исполненных благих намерений, но далеких от выдающихся монарших хлопот происходили именно из его старания следовать ее словам. Так же, в сущности, и Сюзи Лавкрафт говорила своему сыну: «Будь джентльменом!» Она преуспела в превращении его в пожизненного сноба, который усыпал свои письма надменными насмешками над «невежественной чернью» или «плебейским стадом».

Лавкрафт старался быть достойным идеала джентльмена своей матери и откровенно отзывался о себе: «…джентльмен уважает кошку за ее независимость», или «…джентльмену претит брать деньги за помощь другу». Те, кто не соответствовал этому образцу, надменно получали от ворот поворот: Оскар Уайльд никогда не был «тем, кого называют джентльменом», и «всегда было нечто буржуазное и торгашеское в расчетливом мудреце» — Бенджамине Франклине. Его мать, несомненно, так и не сказала ему, что джентльмен не превозносит сам себя, и, следовательно, тот, кто говорит «Я — джентльмен», этим самым подразумевает, что таковым не является.

В последние годы жизни Лавкрафт пытался изменить такую позицию. Хотя даже в последние месяцы он все еще писал: «Я презираю торговлю, торгашество и конкуренцию»[98]. Если кто-то ничего не смыслит в торговле и вдобавок является слабым соперником, весьма удобно прикинуться презирающим торговлю и конкуренцию.

Существует два различных значения слова «джентльмен». Одно подразумевает личность с достоинствами — утонченностью и другими, перечисленными выше. Более же старое значение, использовавшееся в эпоху барокко и раньше, обозначало принадлежность к наследственному социальному классу, ниже дворянства, но выше купцов, фермеров и рабочих. Хотя представители этого класса, естественно, думали о себе как об обладателях всех упомянутых добродетелей, главным условием принадлежности к этой категории было наследование достаточного состояния, чтобы не приходилось работать. Многие подобные джентльмены были заняты в таких благородных сферах, как закон, медицина, политика, война, наука или религия. Но зарабатывание на жизнь работой вне перечня разрешенных занятий исключало из рядов джентри. Джентльмен гордился своим незнанием плебейских дел.

С распадом средневековой классовой системы во время промышленной революции «джентльмен» все меньше и меньше подразумевал представителя этого наследственного класса и все более означал человека, обладающего хорошим вкусом, светскостью и всем остальным. Но Лавкрафт никогда — по крайней мере до последних лет своей жизни — не различал двух этих значений. Он не только старался соблюдать джентльменские добродетели, но и жить так, словно владел надежным, приличествующим джентльмену доходом.

Идеал джентльмена Лавкрафта был бездеятельным, статичным, ни к чему не стремящимся, не отвечающим кинетическому и конкурентному духу большей части Америки двадцатого столетия. Истинным предназначением джентльмена по старомодному убеждению Лавкрафта было не делать что-то — добиваться какой-то цели или что-то совершенствовать, — но просто быть — выставлять свое положение, принимать позы и подчиняться правилам социального статуса. Для такого джентльмена вопрос «А чем вы занимаетесь?» был бы бессмысленным. Лавкрафт писал: «…Мой идеал — быть абсолютно пассивным и безучастным наблюдателем…». И еще: «Наиболее действенный уход от жизни может быть достигнут путем отрицания несущегося сломя голову идеала современности и возвратом к здравым классическим принципам старины, которые утверждают превосходство быть над делать и придают особое значение необходимости изысканного досуга и праздного процесса размышлений и наслаждений, если кому-то необходимо извлекать чистое и продолжительное удовольствие из событий действительности. У восемнадцатого века была правильная идея…»[99]

Такая утонченная праздность, однако, требует независимого дохода. Джентльмены ранней эпохи обладали им по определению. Современный писатель говорит: «…Где-то в начале века в Англии было около четверти миллиона человек без определенных занятий, бездельников, не безработных… Среди моих друзей в Лондоне было два трудолюбивых почтенных джентльмена, чьи викторианские отцы за всю свою жизнь пальцем о палец не ударили. Они лишь поздно вставали, шли к цирюльнику, затем в клуб, днем играя в бильярд, а вечером в карты. Они были вполне счастливы, предоставляя другим делать за них работу, в то время как сами жили за счет семейного состояния»[100].

Таких людей в основном принимали как нечто само собой разумеющееся и зачастую восхищались ими. В Европе подобный джентльмен назывался «flaneur», «boulevardier» или «bon vivant»[101]. П. Г. Вудхауз не без нежности высмеял этот класс. Авторы детективов выбирали его представителей в качестве образцов для сыщиков-любителей, как, например, лорд Питер Уимси или (в Америке) Фило Вэнс. Голсуорси в своей пьесе «Верность» призывает публику проникнуться сочувствием к юному джентльмену, который, лишившись средств, вынужден пойти на кражу и, будучи пойманным, кончает жизнь самоубийством; о том, чтобы пойти работать, даже нет и речи.

В Соединенных Штатах неработающий джентльмен никогда не был столь популярен. О нем наверняка нелестно отзывались как о «дармоеде» или «гуляке».

В двадцатом столетии такая праздная жизнь стала все больше и больше считаться низкой, презренной и, что хуже всего, скучной. Те, кто вел подобный образ жизни, все более чувствовали себя виноватыми. Теперь аристократическое табу на проявление интереса к деньгам практически исчезло. Так что мы имеем богатых претендентов на канувшие в лету троны, которые торгуют самолетами или как-то по-другому вращают колеса промышленности. Англоирландский лорд для привлечения туристов восстанавливает разрушенный замок, сын магараджи представляет в Индии американское промышленное объединение.

Много позже Лавкрафт действительно много работал, но разговорами о себе как о «джентльмене-любителе» и своей бедностью он создавал впечатление ведущего праздный образ жизни. Разговоры, однако, были лишь пустой похвальбой, в то время как бедность была результатом скорее его неумения распоряжаться временем и вести дела, нежели лености. Эту самую леность он старался ставить себе в заслугу.

В действительности лавкрафтовский идеал некоммерческого джентльмена был неосуществим. Даже в эпоху мечей и париков джентльмен не мог столь высокомерно отмахнуться от мыслей о деньгах. Не заботься он о своем состоянии, он мог бы, подобно герою Голсуорси, в один прекрасный день обнаружить, что лишился его.

Так что поза Лавкрафта принадлежности к помещикам минувших дней не только притязала на образ жизни, который был ему совершенно не по средствам, но и — даже если бы у него это получилось — навлекала на него все растущее неодобрение. Поэтому его разыгрывание роли было столь же тщетным, что и попытка хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского воскресить славу рыцарства.

Успех Лавкрафта в становлении зрелым, нормальным человеком — хотя бы даже запоздало и не полностью, — которого он добился впоследствии, был целиком его заслугой. Много позже он с горечью осознал, что же с ним сделал этот эксцентричный домашний режим: «Будь я снова молодым, я бы прошел какое-нибудь конторское обучение, сделавшее меня пригодным для доходной работы… Это моя ошибка, что я никогда не думал о деньгах, пока был молодым. Тогда в этом не было острой необходимости, и я всегда полагал, что мне будет легко устроиться на скромно оплачиваемое место, когда возникнет нужда… Сегодня [в 1936 году] я охотно ухватился бы за постоянную работу с окладом десять или более долларов за неделю…» [102]

Но, как с грустью добавил Лавкрафт, «сорок шесть есть сорок шесть». Время не только уносило его своим неумолимым течением, но и бросало вниз, от лучшего к худшему, от богатства к бедности, от жизни счастливого избалованного ребенка к жизни одаренного, но несчастного и разочаровавшегося взрослого. Отсюда одним из его взрослых желаний было преодолеть каким-нибудь образом время или повернуть его назад. Он мечтал улучшить свою долю, гребя против течения времени в детство, которое помнил как период счастья.

Но время беспощадно течет лишь в одном направлении. Женщина, которая написала:

Время, полет обрати ты свой вспять,

Детство хоть на ночь верни мне опять![103]

— никогда не говорила, что оно ей подчинилось. Путешествие назад во времени возможно только в научно-фантастических произведениях. Лавкрафт тоже открыл этот способ временных перемещений.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава 4 Непризнанный гений

Глава 4 Непризнанный гений Нобелевский лауреат8 октября он стал лауреатом Нобелевской премии в области литературы, как говорилось в решении Шведской академии, «за ту этическую силу, с какой он развивает бесценные традиции русской литературы» (1). Обратите внимание: не за

Глава 1 Гений и злодейство не совместны

Глава 1 Гений и злодейство не совместны Волшебник изумрудного городаКогда-то существовало правило, по которому подданные могли видеть своего правителя только в дни торжеств. А когда облаченный в дорогие одежды и окруженный свитой, он выходил к народу, его появление

Глава 4 Непризнанный гений

Глава 4 Непризнанный гений Нобелевский лауреат1. Кремлевский самосуд. Секретные документы Политбюро о писателе А. Солженицыне. М., 1994. С.87.2. Солженицын А. И. Бодался теленок с дубом // Новый мир. 1991. № 8. С. 11–12.3. Там же.4. Кремлевский самосуд. С. 92–93.5. Решетовская

Глава 1 «Злодей и гений не соместны»

Глава 1 «Злодей и гений не соместны» Волшебник изумрудного города1. Burg D., Feifer G. Soizhenitsyn. L.-N.Y., 1972.2. Солженицын А.и. Бодался теленок с дубом // Новый мир. 1991. № 12. С.56.3. Войнович В. Портрет на фоне мифа. М., 2002. С.53.4. Грибачев Н. Метеорит // Знамя. 1990. № 6. С.91.5. Самойлов Д. Из книги

Глава 13 Последний гений империи

Глава 13 Последний гений империи Со спектаклем «Мир дому твоему» Аркадий Райкин встретил судьбоносный 1985 год, который изменил не только облик его родины, но в итоге и всего мира. А началось все с того, что 10 марта из жизни ушел пятый по счету Генеральный секретарь ЦК КПСС

Глава одиннадцатая «ГЕНИЙ ЗЛА»

Глава одиннадцатая «ГЕНИЙ ЗЛА» Время и разлука — лекарства хоть и медленно действующие, но верные, надежно исцеляющие от обид и других душевных недугов. Пребывание на заграничном курорте, в удалении от императорского двора явно пошло на пользу Аракчееву. Когда император

Глава четвертая ИЗБАЛОВАННЫЙ ГЕНИЙ

Глава четвертая ИЗБАЛОВАННЫЙ ГЕНИЙ В полночь в вереске взвывают, В кипарисах воздыхают, В ветре бешено летают Существа из адской мессы Средь ветвей сухих скрипят, У болота говорят, За обрывами вопят — То отчаяния бесы[80]. Г. Ф. Лавкрафт «Отчаяние» Сюзи Лавкрафт и ее

Глава 3 Гений сражений

Глава 3 Гений сражений Бонапарт прежде всего – военный, солдат, генерал, командующий армией и беспощадный истребитель военных мощностей противника. На протяжении всей карьеры его целью было быстро выдвинуться на позиции, где он мог навязать противнику крупное сражение,

Глава шестая «МАРК, НЕ ЗАБУДЬ, ЧТО ТЫ ГЕНИЙ»

Глава шестая «МАРК, НЕ ЗАБУДЬ, ЧТО ТЫ ГЕНИЙ» Однажды в Министерстве культуры собрали коллегию, посвященную цирковой режиссуре, точнее, исключительной важности этой профессии. Это было как раз после того, как факультет соответствующий в ГИТИСе создали. И Марк Соломонович

Глава VI ГЕНИЙ

Глава VI ГЕНИЙ Здесь вся кунцкамера. Где, батюшки, родились? Кто вас воспитывал? Чему вы научились? С кем жили целый век?.. Кн. Шаховской Ермолов, давая Грибоедову отпуск, надеялся, что тот не вернется. Генерал любил его более всех в своем окружении за необыкновенный ум,

Глава X. Музыкальный гений Германии

Глава X. Музыкальный гений Германии Временное возвращение к литературной деятельности. – Императорский марш и пожертвование Вильгельмом 1300 талеров на “национальное” вагнеровское искусство. – Образование “вагнеровских обществ” в Германии и сборы пожертвований на

Глава вторая. Гений с мансарды

Глава вторая. Гений с мансарды Я был жертвой чрезмерного честолюбия, я полагал, что рожден для великих дел, — и прозябал в ничтожестве… Бальзак. Шагреневая кожа В августе 1819 года Бальзак поселился в Париже в маленькой мансарде на улице Ледигьер с четко оформившимся

Глава 1 ГЕНИЙ ИЗ РУССКОЙ ГЛУБИНКИ

Глава 1 ГЕНИЙ ИЗ РУССКОЙ ГЛУБИНКИ Если присмотреться, то окажется, что наибольшая часть жизни многих растрачивается на дурные дела, немалая часть — на безделье, а вся жизнь в целом — вообще не на то, что нужно. Луций Аней Сенека. I

ГЛАВА XI «ГОРЕ И ГЕНИЙ»

ГЛАВА XI «ГОРЕ И ГЕНИЙ» Тяжела, мучительно тяжела была в те годы жизнь Циолковского. Заговор молчания казенной науки губил одну за другой замечательные работы талантливого ученого, загнанного в калужскую глушь. Крайняя бедность усиливала нравственные муки