Глава девятая. Первый фортепианный концерт

Глава девятая. Первый фортепианный концерт

В начале 1870-х годов Чайковский все сильнее тяготится своими обязанностями в Московской консерватории. На преподавание уходит много драгоценного времени, которое он с удовольствием посвятил бы сочинению музыки. От этих мыслей он периодически впадает в уныние. Один из его любимых учеников, скрипач Самуил Литвинов, оставил интересные воспоминания о преподавательской манере композитора: «Это был небольшого роста, нервный и подвижный человек. Он входил в класс быстрой походкой, с руками за спиной, слегка наклонив голову и смотря перед собой сосредоточенным и, как казалось, острым взглядом серых глаз. Петр Ильич садился к фортепиано, брал карандаш, продев его между пальцами так, что второй и четвертый пальцы оказывались на карандаше, а третий под ним, а иногда наоборот и, не выпуская его из пальцев, проигрывал наши задачи; на секунду остановившись, быстрым и резким движением подчеркивал скобкой параллельные квинты и октавы, продолжал затем игру дальше. Заметно было, что наши ошибки раздражали его. Объясняя правила гармонии, Петр Ильич не переставал прохаживаться по классу, характерно заложив руки за спиной, слегка наклонившись вперед. Мы его весьма побаивались (в то время мне было тринадцать лет)».

Другой учащийся консерватории, Ростислав Геника, вспоминал, что профессора композиции «нервировала банальная обстановка теоретического класса с его партами и обычным старинным разбитым желтым роялем с шлепающими пожелтевшими клавишами, с его черной с красными линиями доской; стоя у этой доски, Чайковскому приходилось писать нам задачи и примеры; я помню тот брезгливый жест, с которым он, бросив и мел, и серое холщовое полотенце, обтирал пальцы об платок. Его досадовала непонятливость большинства учениц, тупое, поверхностное отношение к сущности искусства всех этих будущих лауреаток, мечтавших лишь об эстраде и уверенных в том, что публика, аплодирующая их игре, не будет интересоваться их теоретическими познаниями».

Постоянная нужда в деньгах угнетала Чайковского. Он принадлежал к той категории людей, которые не чувствуют денег. Его гениальность не простиралась туда, где надлежало производить арифметические расчеты, и на протяжении всей его жизни деньги разлетались мгновенно. С непостижимой быстротой проживались и раздавались братьям, Бочечкарову и старым приятелям не только скромная ежемесячная зарплата, но и сравнительно крупные суммы, приходившие временами от Шиловского. В это время его задолженность ростовщикам достигла довольно солидной величины.

Хоть как-то разрешить денежную проблему ему позволяла деятельность музыкального критика. В течение пяти лет, с 1871 по 1875 год, он регулярно делал обзоры московской музыкальной жизни в газетах «Современная летопись» и «Русские ведомости», заменяя уехавшего в Петербург Лароша. Несомненно, что кроме денег эта работа приносила ему, вошедшему в курс всех важных событий музыкальной Москвы, чувство удовлетворения. По долгу критика он прослушивал множество произведений, начиная от господствовавшей итальянской музыки до русского народного хора. С одинаковой страстью он боролся с засильем итальянской оперы, крайностями в пропаганде русской народной песни и воспитывал вкус читателей, просвещая их на предмет оперы русской. Смелые и энергичные статьи Чайковского иногда вызывали негативную реакцию

Александра Андреевна Чайковская (урожденная Ассиер), мать композитора, Илья Петрович Чайковский, отец композитора

Дом Чайковских в Воткинске Нитской губернии, в котором родился композитор

Петру Чайковскому восемь лет

Мария Марковна Пальчикова, первая учительница музыки Петра Чайковского

Алексей Апухтин. 1859 г.

Владимир Танеев, воспитанник XXII выпуска Училища правоведения

Семья Чайковских (слева направо): Петр, Александра Андреевна, Александра, Зинаида, Николай, Ипполит, Илья Петрович. 1848 г.

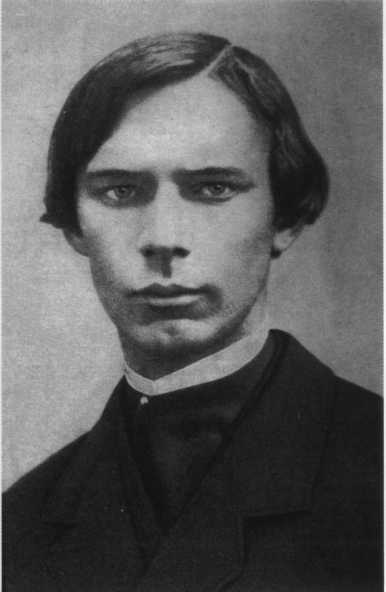

Пётр Чайковский воспитанник Императорского училища правоведения.1859 г.

Воспитанники XX выпуска Училища правоведения. Петр Чайковский и первом ряду шестой справа. 29 мая 1859 г.

Императорское училище правоведения. Санкт — Петербург, Фонтанка, дом 6/2. Первая половина ХIХ в.

Воспитанники Училища правоведения гоняют мяч в перерывах между занятиями

Петр Чайковский. 1860 г.

Ипполит, Анатолий и Модест Чайковские. 1862 г.

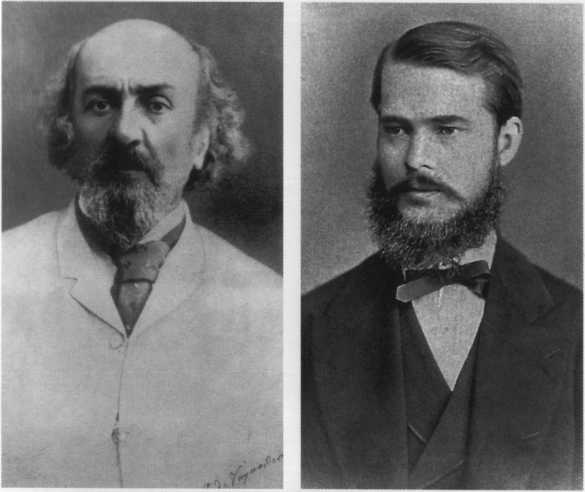

Константин де Лазари. 1860-е гг. Петр Юргенсон. 1860-е гг.

Музыкальный магазин И. И. Юргенсона в Москве. Вторая половина XIX в.

Цезарь Кюи. 1870-е гг. Антон Рубинштейн. 1865 г.

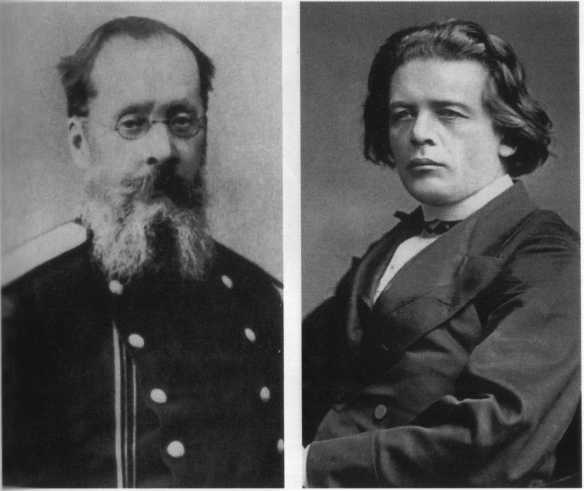

Николай Заремба. 1860-е гг. Николай Рубинштейн. 1872 г.

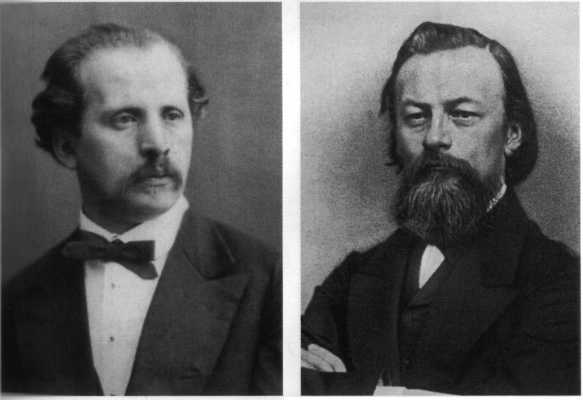

Модест Чайковский. 1868 г. Анатолий Чайковский. 1868 г.

Герман Ларош. 1865 г. Петр Чайковский. 1865 г.

Серебряная медаль Санкт-Петербургской консерватории

Диплом Петра Чайковского об окончании Санкт-Петербургской консерватории. 30 марта 1870 г.

Дезире Арто. 1868 г.

Здание Московской консерватории на Воздвиженке (не сохранилось). Вторая половина XIX в.

Дом на Кудринской площади (ныне улица Чайковского, дом 46) в Москве, где композитор жил в 1872–1873 годах

Сцена из балета «Лебединое озеро» в постановке Большого театра. Гравюра. 1870 г.

Сцена из оперы «Опричник». Гравюра. 1874 г.

националистически настроенных кругов, которые, начав с музыкальных споров, нередко переходили границы в сторону личных выпадов, чего композитор так боялся. Это и могло стать причиной того, что статья «Бетховен и его время», первая часть которой вышла в феврале 1873 года в газете «Гражданин», редактируемой князем Мещерским, так и не была закончена. 10 декабря 1875 года Чайковский опубликовал свою последнюю статью, отказавшись от публикаций такого рода.

Композитор продолжал работать над оперой «Опричник». Работа шла медленно, ему пришлось самому написать либретто, притом что фабула его особенно не вдохновляла. Русская тема была в то время необходима для успеха оперы, но в этом случае оказалась чуждой Чайковскому внутренне, не вызвав настоящего энтузиазма. С самого начала работы над «Опричником» он чувствовал противоречивый характер этого сочинения: несочетаемости идеи в целом и его собственных творческих усилий. Весной 1872 года он наконец закончил оперу и решил послать ее в Мариинский театр в Петербурге, поскольку после неудачного исполнения «Воеводы» на сцене Большого театра утратил желание ставить свое новое детище в Москве. Одобрен был «Опричник» только в конце декабря, но лишь после того, как композитор лично приехал в Петербург и сыграл оперу для членов оперного комитета театра.

Несмотря на денежные и творческие проблемы, молодость и жизнелюбие брали свое: не будем забывать, что Чайковскому в то время было немного за тридцать. Скрывая трудности, он, как вспоминают его коллеги и друзья, на людях выглядел веселым и даже озорным молодым человеком. Об этом же свидетельствуют исполненные юмора и добродушия его письма к Клименко, братьям и сестре, то на церковнославянском, то на английском языке, а временами и просто в стихотворной форме.

Сестра композитора Александра 2/14 декабря 1871 года родила второго сына. Она писала брату: «После многих волнений и беспокойства, а потом сильных страданий, Бог дал мне сына Владимира; еще малютка лежал, едва появившись на свет… как я привстала взглянуть на него, и первые мои слова были — он похож на брата Петю, дай Бог, чтоб и человеком таким был! Действительно, Воля похож на тебя, и меня это очень радует». Чайковский и сестре отвечал: «…с ликованием сердца получил я известие о рождении тебе сына, а мне августейшего племянника».

В конце декабря 1871 года Шиловский снова позвал Петра Ильича за границу. Композитор сомневался, но все-таки согласился, сообщив о их отъезде брату Анатолию с указаниемникому об этом не говорить. 16 декабря они выехали в Ниццу, прежде навестив в Петербурге князя Мещерского. В Ницце провели три недели. Для Чайковского было «чрезвычайно странно попасть из глухой русской зимы в место, где иначе, как в одном сюртуке, выйти нельзя, где растут апельсины, розы, сирень и цветут яркой зеленью деревья». Он много гулял, ему нравилось море, особенно утром, когда он сидел на берегу один «под лучами палящего, но не мучительного солнца».

Оторванный от творческого процесса, он оказался вовлеченным в вихрь светской жизни, которой наслаждались съехавшиеся со всего света праздные богачи. Естественно, настроение менялось в худшую сторону: от меланхолии до жгучей тоски. Причем особенностью этой тоски, которая отныне будет всегда сопровождать его в зарубежных путешествиях, было как страстное желание уехать из России, так и не менее страстное желание вернуться обратно, чуть ли не на следующий день.

В середине января его спутник вздумал посетить Геную и Венецию, а затем через Вену вернуться на родину. За время пребывания на юге Франции Чайковский написал тем не менее две пьесы для фортепьяно (ор. 10), посвященные Володе Шиловскому: «Ноктюрн» и «Юмореска».

А 5 февраля в Петербурге была исполнена увертюра «Ромео и Джульетта» в Четвертом симфоническом собрании Русского музыкального общества, оцененная даже критиком музыки Чайковского Кюи как «произведение чрезвычайно талантливое». Поздней весной Петр Ильич не только завершил работу над «Опричником», но и написал кантату на стихотворение Якова Полонского к открытию Политехнической выставки в Москве, за которую ему заплатили целых 750 рублей. Кантата была исполнена 31 мая в концерте, устроенном на Троицком мосту. Занятия в консерватории уже закончились, и через несколько дней он отправился к сестре в Каменку.

Имение Давыдовых уже стало для композитора излюбленным местом летнего отдыха. Но в начале июля он вместе с заехавшим за ним Донауровым отправился в Киев, чтобы провести два дня в обществе Модеста (служившего под Киевом), Владимира Жедринского и их друзей. С Модестом и Донауровым 6 июля Чайковский отбыл далее в имение Кондратьева, где они весело прожили десять дней. Затем Чайковский принял очередное приглашение Шиловского.

По дороге в Усово, на одной из станций дилижансов, с ним произошел курьезный случай. Желая ускорить получение лошадей, композитор назвался камер-юнкером князем Волконским. Хозяин дилижансов сразу же сделал необходимые распоряжения, но вдруг Петр Ильич обнаружил, что забыл на предыдущей станции бумажник с 500 рублями и документами, которые могли изобличить его настоящую фамилию и тем самым поставить под сомнение получение назад бумажника. Однако все закончилось благополучно.

Месяц, проведенный у Шиловского, оказался очень продуктивным. Композитор был поглощен работой над Второй симфонией, продолжил ее и после возвращения в Москву 15 августа. К концу октября симфония была закончена. Той же осенью Чайковский опять переехал на другую квартиру со своими двумя слугами и собакой. Как и в прошлый раз, послал Ивану Клименко в Одессу приглашение навестить его. Сообщая ему о своей жизни и московских приятелях, отметил отсутствие особенных перемен: «Так же ходим в консерваторию, так же иногда сходимся и совокупно пием, причем Юргенсон отличается по-прежнему, и в сущности все хандрим. <…> Вообще хандра нас всех поедом ест, и это объясняется тем, что мы становимся старше, ибо я не могу скрыть от тебя, что каждое проходящее мгновение приближает нас к гробу. Что касается лично меня, то, по правде сказать, я один только интерес имею в жизни: это мои композиторские успехи».

Слова эти не были праздными. Несмотря на летние путешествия, он, к своему удивлению, сумел проделать практически всю работу над Второй симфонией, названной Кашкиным «малороссийской». Уставший, но довольный этим новым сочинением, потребовавшим большого напряжения, он пишет Модесту по возвращении в Москву в начале ноября: «Это гениальное произведение (как называет мою симфонию Ник[олай] Дмитриевич] Кондратьев) близко к концу и, как только будет расписано на партии, так сейчас и исполнится». И добавляет: «Мне кажется, что это мое лучшее произведение в отношении законченности формы, — качества, которым я доселе не блистал».

Во Второй симфонии ярче, чем в любых других симфонических произведениях Чайковского, чувствуется влияние народного музыкального творчества. Она почти полностью состоит из вариаций тем и фольклорных мелодий, а темой финала стала украинская народная песня «Та внадывся журавель». Сам Чайковский так и называл эту симфонию — «Журавель». Тот факт, что «Могучая кучка» встретила эту вещь с одобрением, не случайность.

Декабрь прошел в переговорах о постановке «Опричника». 26 декабря композитор присутствовал в Петербурге на вечере у Римского-Корсакова, где его попросили сыграть что-нибудь из новой симфонии. После исполнения финала «вся компания», собравшаяся тогда, «чуть-чуть не разорвала меня на части от восторга», — сообщал он позднее Модесту. На следующий день Чайковский вернулся в Москву. Убедившись, до какой степени оторвался от столичной суетной жизни, он с нетерпением стал ожидать 11 января — дня исполнения симфонии. Однако концерт был отложен в связи со смертью попечительницы Русского музыкального общества великой княгини Елены Павловны, и впервые симфония прозвучала лишь 26 января. Ларош, специально по этому случаю приехавший из Петербурга в Москву, писал 1 февраля в «Московских ведомостях»: «Давно я не встречал произведения с таким могущественным тематическим развитием мыслей, с такими мотивированными и художественно обдуманными контрастами».

Несколькими неделями позже (13 февраля 1873 года), окрыленный триумфом и удовлетворенным честолюбием, он с восторгом и юмором пишет Модесту: «Вообще, близится время, когда и Коля, и Толя, и Ипполит и Модя уже не будут Чайковскими, а только братьями Чайковского. Не скрою, что это-то и есть вожделенная цель моих стараний. Своим величием стирать во прах все окружающее, — не есть ли это высочайшее наслаждение? Итак, трепещи, ибо слава моя скоро тебя раздавит».

В марте он за три недели написал музыку к сказке-феерии «Снегурочка», только что сочиненной Островским. Премьера состоялась 11 мая: пьеса успеха не имела, музыка же публике понравилась. На деньги, полученные за «Снегурочку», Чайковский вознамерился еще раз съездить за границу, но предварительно навестить Кондратьева и сестру в Каменке. У Кондратьева он встретился с Апухтиным, простудился, купаясь в реке, и проболел несколько недель, оставшись лечиться у сестры.

Чайковский покинул Россию в конце июня и 1/13 июля в Дрездене встретился с Юргенсоном, тоже проводившим лето в Германии. Вдвоем они гуляли по окрестным горам, посетили театр, где слушали «Волшебную флейту» Моцарта, и картинную галерею. Затем отправились в Швейцарию, побывали в Цюрихе, Люцерне, Берне и Женеве. Кроме того, Чайковский, уже один, заехал в местечко Веве, где по просьбе сестры узнал о возможностях пансионного проживания для двух ее старших дочерей Тани и Веры. Квартиру он там для них не снял, но уединившись, смог немного побыть самим собой. Это включало и поиск юношей легкого поведения, что он часто делал, оказавшись один или с Шиловским в больших европейских городах. В дневнике он записал 12/24 июля: «Гулял по набережной в тщетной надежде!» На следующий день: «Попал в цирк. Желанья у меня непомерные, — да ничего нет!» Вечером, в тот же день, он, не совсем в духе от безуспешных поисков, отправился смотреть местные достопримечательности: «Подымался на какую-то неизвестную гору, где на вершине нашел двух кретинок. <…> Среди этих величественно прекрасных видов и впечатлений туриста, я всей душой стремлюсь в Русь и сердце сжимается при представлении ее равнин, лугов, рощей. О милая родина, ты в стократ краше и милее этих красивых уродов гор, которые, в сущности, ничто иное суть как окаменевшие конвульсии природы. У нас ты так спокойно прекрасна! А впрочем, там хорошо, где нас нет».

Из Швейцарии он проследовал с издателем в Италию, думая проехать ее вдоль и поперек, но жара в Милане была настолько невыносимой, что вместо этого он предпочел отправиться на север, в Париж, где, по его мнению, «было хорошо во всякое время года». Письма Чайковского свидетельствуют о том, что это путешествие оказалось одним из самых приятных и помогло ему восстановить душевное равновесие до такой степени, что он смог приступить к работе над новым проектом: за несколько месяцев перед поездкой он встретился с музыкальным критиком Владимиром Стасовым, посоветовавшим ему несколько сюжетов для сочинений. В завязавшейся переписке Стасов убедил композитора остановиться на «Буре» Шекспира. Петр Ильич нашел, что сюжет «Бури» «до того поэтичен», что он, несомненно, возьмется за воплощение этого замысла при ближайшей возможности.

Рассеявшись и отдохнув, Чайковский вернулся в начале августа в Россию. Он сразу поехал к Шиловскому в Усово, где прожил две недели в одиночестве, «блаженствуя». Пять лет спустя, 22 апреля 1878 года, он вспоминал об этом в письме Надежде фон Мекк: «Я находился в каком-то экзальтированно-блаженном состоянии духа, бродя один днем по лесу, под вечер по неизмеримой степи, а ночью сидя у отворенного окна и прислушиваясь к торжественной тишине захолустья, изредка нарушаемой какими-то неопределенными ночными звуками. В эти две недели, без всякого усилия, как будто движимый какой-то сверхъестественною силой, я написал начерно всю “Бурю”. Какое неприятное и тяжелое пробуждение из чудного двухнедельного сновидения произвело возвращение из Москвы моего приятеля! Разом все чары непосредственного сообщества природы во всем ее несказанном величии и великолепии пали. Уголок рая превратился в прозаическую помещичью усадьбу. Проскучавши дня два-три, я уехал в Москву».

В начале октября композитор болел и не преподавал, но за это время написал шесть фортепьянных пьес (первую из них, «Вечерние грезы», посвятил Ковдратьеву, последнюю, «Темы и вариации», — Ларошу) и закончил инструментовку «Бури», обещанную Стасову, а также сочинил для своего петербургского издателя Бесселя «Шесть пьес на одну тему».

В середине ноября в очередной раз Чайковский переезжает на новую квартиру, «маловместительную, но уютную», общается с Кондратьевым и обедает у Шиловского. 7 декабря в присутствии автора впервые была сыграна фантазия «Буря» под управлением Николая Рубинштейна на Третьем симфоническом собрании Русского музыкального общества, произведя хорошее впечатление и на музыкантов, и на автора, принеся ему к тому же от Общества 200 рублей. Через год пьесу исполнили в Петербурге, где она снискала не меньший успех и высокую оценку «балакиревцев». «Что за прелесть Ваша “Буря”!!! Что за бесподобная вещь!» — восторженно писал Чайковскому Стасов.

Тем временем в Петербурге готовилась к постановке опера «Опричник», о чем композитору сообщали Бессель и главный дирижер Мариинского театра Эдуард Направник. Во второй половине января Чайковский приехал в Петербург для переговоров с Направником, внесшим в оперу (что допускалось правилами) некоторые изменения и сокращения, не слишком понравившиеся автору. Однако со временем Петр Ильич завязал с ним продолжительную и плодотворную дружбу, хотя дирижера считали человеком холодным и педантом. Через пять лет он посвятит Направнику оперу «Орлеанская дева».

Весь декабрь и часть января нового, 1874 года Чайковский работал над Вторым квартетом. 18 января привел его в окончательный вид и в начале февраля на квартире у Николая Рубинштейна в присутствии его брата Антона состоялось прослушивание. Николай Кашкин вспоминал: «Все время, пока музыка продолжалась, Антон Григорьевич слушал с мрачным, недовольным видом и по окончании, со свойственной ему беспощадной откровенностью, сказал, что это совсем не камерный стиль, что он совсем не понимает сочинения и т. д. Все остальные слушатели, как и исполнители, были, напротив, в восторге». Естественно, резкие слова мэтра опять нанесли Чайковскому глубокую рану и переросли в результате в обиду на Рубинштейна, которая с годами только усиливалась. Следствием этого эпизода снова явился приступ мизантропии; композитор пишет Бесселю 18 февраля, что он «в более мрачном расположении духа, чем когда-либо». 5 марта он посетил концерт Антона Рубинштейна и в обзоре, опубликованном в «Русских ведомостях», несмотря на обиду, великодушно признал, что маэстро «играл много, долго и так хорошо, как только может играть виртуоз, обладающий и гениальным талантом и давно созревшим неподражаемым мастерством».

В конце марта Чайковский отправился в Петербург, чтобы присутствовать на репетиции «Опричника» и на его премьере 12 апреля. К этому дню из Москвы прибыла вся консерваторская профессура во главе с Николаем Рубинштейном. По словам Василия Бесселя, «представление было настоящим триумфом Чайковского». Затем в ресторане Бореля состоялся торжественный ужин, и автору оперы была вручена денежная премия — 300 рублей; кроме того, он получил от Бесселя по договору еще 700 рублей. 14 апреля Чайковский выехал в Италию, чтобы осветить в качестве рецензента газеты «Русские ведомости» первое представление оперы Глинки «Жизнь за царя» в Милане. Композитор находился под впечатлением от успеха собственной оперы и хвалебных рецензий на нее. Но немногим позже Цезарь Кюи подлил дегтя в бочку меда, написав в «Санкт-Петербургских ведомостях», что музыка «Опричника» «бедна идеями», будучи, по его мнению, очень слабой и «без единого счастливого вдохновения».

Впрочем, позднее, 25 апреля/7 мая 1874 года, во Флоренции Петр Ильич сам повторил этот приговор в письме кузине Анне Мерклинг: «Я должен открыться тебе: моя опера, по правде сказать, весьма слабое произведение; я очень недоволен ею, а вызовы и аплодисменты на первом представлении нимало не вводят меня в заблуждение». Подобные заявления, часто повторявшиеся в его жизни, свидетельствуют о том, что он был способен не только на трезвый и критичный взгляд на результаты своего труда, несмотря даже на эйфорию и восторги слушателей, но и на глубокие сомнения в себе, подобно другим гениям, не теряя при этом веры в достижение творческих вершин.

Узнав, что в опере Глинки делаются изменения в угоду вкусу итальянской публики и что премьера перенесена на середину мая, Чайковский отказался от поездки в Милан, предпочтя просто насладиться Италией. 17/29 апреля он прибыл в Венецию, где раньше останавливался лишь проездом. Впечатление от нее оказалось тяжелым. «Венеция такой город, — писал он Модесту в этот же день, — что если бы пришлось здесь прожить неделю, то на пятый день я бы удавился с отчаяния. Все сосредоточено на площади Св. Марка. Засим, куда ни пойдешь, пропадешь в лабиринте вонючих коридоров, никуда не приводящих, и, пока не сядешь где-нибудь в гондолу и не велишь себя везти, не поймешь, где находишься. По Canale Grande проехаться не мешает, ибо дворцы, дворцы и дворцы, все мраморные, один лучше другого, но в то же время один грязнее и запущеннее другого. <…> Зато палаццо дожей — верх красоты и интересное™, с романтическим ароматом Совета десяти, инквизиции, пыток, ублиеток (средневековая подземная тюрьма. — АП.) и т. п. прелестей. Я все-таки избегал его еще раз вдоль и поперек и для очистки совести побывал в других двух-трех церквях с целой бездной картин Тициана и Тинторетто, статуй Кановы и всяких эстетических драгоценностей. Но, повторяю, город мрачный, как будто вымерший. Не только лошадей, даже ни одной собаки я не видел».

На следующий день Чайковский сбежал из Венеции в Рим и по прибытии туда все утро бродил по городу, осмотрел Колизей, термы Каракаллы, Капитолий, Ватикан, Пантеон и собор Святого Петра и Павла и просто гулял по Corso. Шесть дней провел в Неаполе, где начал тосковать по близким, что не помешало ему тем не менее обойти все туристические достопримечательности города и окрестностей. Чайковский побывал в Помпее, взволнованно блуждая по развалинам заживо погребенных зданий, а 27 апреля / 9 мая остановился на день во Флоренции, которая ему очень понравилась. В начале мая он уже был в Москве, а с 23-го по 31 — е экзаменовал студентов консерватории, перед тем как 1 июня уехать к Кондратьеву.

В Низах композитор приступил к работе над новой оперой на либретто Якова Полонского по повести Гоголя «Ночь перед Рождеством». Она должна была называться «Кузнец Вакула». Условия и уход, которыми был окружен композитор на протяжении почти шести недель, предрасполагали к сочинению, коему он и предавался ежедневно с 12 до 3 часов дня. При этом он много купался, играл в карты, общался с Кондратьевым, когда сам этого хотел. В этот раз его сопровождал Алексей Софронов. Чайковский был рад, что взял его с собой, так как молодой слуга и тут оказался «премилым и преуслужливым созданием».

Шестнадцатого июля композитор переехал в имение Шиловского, где к 21 августа сумел закончить «Вакулу». Удовлетворенный работой, он тотчас же отправил оперу на анонимный конкурс Русского музыкального общества. Ему была нужна не премия, «хотя деньги тоже хорошая вещь», а победа, гарантировавшая постановку оперы в Мариинском театре. Для участия в конкурсе он заменил свою фамилию девизом «Ars longa, vita brevis est» (искусство долговечно, жизнь коротка. — лат.). Через несколько недель его привело в смятение известие, что окончательный срок подачи конкурсных работ не январь 1875 года, как он думал, а август. Пришлось больше года в волнении ждать результатов. «Все мои помыслы обращены теперь на мое любезное детище, на милого “Вакулу”, — писал он Анатолию 12 мая 1875 года. — Ты не можешь себе представить, до чего я люблю его! Мне кажется, что я положительно с ума сойду, если потерплю с ним неудачу».

В конце августа 1874 года Чайковский вернулся в Москву, где уже в пятый раз решил перебраться на новую квартиру, в этот раз на той же Малой Никитской улице. Он считал, что предыдущее его жилище слишком мало и неудобно для сочинительства и совместной жизни с двумя слугами. В сентябре у него гостил заметно потолстевший Апухтин, общение с которым всегда было ему интересно, но на тот момент Чайковский был слишком занят преподавательской работой. Кроме преподавания и правки новой оперы, он в течение осени изучал «Бориса Годунова» Мусоргского и «Демона» Рубинштейна. Музыка Мусоргского очень не понравилась ему: «пошлая и подлая пародия на музыку», в «Демоне» же, напротив, он нашел «прелестные вещи», хотя многое его не удовлетворяло и в нем. Примечательно, однако, то, что испытание временем выдержала именно опера Мусоргского.

Двадцать четвертого октября в Петербурге впервые прозвучал Второй квартет, а 16 ноября «Буря»; обе вещи имели большой успех. Даже вечно недовольный Чайковским Кюи отметил талантливость этих сочинений. Лароша же «Буря» не впечатлила. Рецензируя ее в газете «Голос», он отметил многочисленные подражания Шуману, Глинке и Берлиозу. Чайковский был весьма рассержен: «С какой любовью он говорит, что я подражаю… кому-то. Точно будто я только и умею, что компилировать, где попало. Я не обижаюсь… я этого ожидал… Но мне неприятна общая моя характеристика, из которой явствует, что у меня есть захваты от всех существующих композиторов, а своего ни х..». Однако и сам он, как это часто с ним случалось неоднократно, по прошествии времени изменил свое отношение к этому произведению и при исполнении «Бури» пятью годами позже на концерте в Париже испытал «сильнейшее разочарование в самом себе». «Меня убивала мысль, что “Буря”, которую я привык считать блестящим моим произведением, в сущности так ничтожна!» — писал он Модесту 26 февраля/ 10 марта 1879 года.

Плохое настроение, навеянное статьей Лароша, отразилось на планах начать фортепьянный концерт, задуманный той же осенью, с тем чтобы он мог быть сыгран Николаем Рубинштейном в одном из его сольных выступлений в начале следующего года. 29 октября 1874 года Чайковский в письме Модесту упоминает, что «хотел было приняться за фортепьянный концерт, — да что-то не выходит». Тем не менее через десять дней в письме Бесселю он сообщает, что «начинает соображать новое большое сочинение» и что оно овладело всеми его мыслями. Специфика фортепьянно-концертного жанра была для него новой и давалась с трудом, но уже в конце ноября он весь «погружен в сочинение… концерта», хотя «дело идет очень туго и плохо дается», — сознается он Анатолию, и далее: «Я по принципу насилую себя и принуждаю свою голову измышлять фортепьянные пассажи; в результате — порядочно расстроенные нервы». Первый концерт для фортепьяно с оркестром был закончен 21 декабря.

А 24 декабря 1874 года Чайковский в присутствии Николая Рубинштейна и Николая Губерта сыграл только что оконченную вещь. Реакция его коллег по консерватории оказалась настолько неожиданной, что молодой композитор долго не мог после этого прийти в себя. 21 января/2 февраля 1878 года он подробно рассказал об этом злополучном дне в письме к фон Мекк: «Так как я не пианист, то мне необходимо было обратиться к специалисту-виртуозу, для того чтобы указать мне, что в техническом отношении неудобоисполнимо, неблагодарно, неэффектно и т. д. Мне нужен был строгий, но, вместе, дружественно расположенный ко мне критик только для этой внешней стороны моего сочинения. Не хочу вдаваться в подробности, не хочу разъяснять все антецеденты, чтоб не вдаваться в бездну мелких дрязг, но должен констатировать тот факт, что какой-то внутренний голос протестовал против выбора Рубинштейна в эти судьи механической стороны моего сочинения. Я знал, что он не удержится, чтобы при сем удобном случае не посамодурничать. Тем не менее он не только первый московский пианист, но и действительно превосходный пианист, и, зная заранее, что он будет глубоко оскорблен, узнавши, что я обошел его, я предложил ему прослушать концерт и сделать замечания насчет фортепьянной партии. Это был канун Рождества 1874 г. В этот вечер мы оба приглашены были на елку к Альбрехту, Николай [Григорьевич] с Губертом. Имеете ли Вы, друг мой, понятие о последнем? Это очень добрый и умный человек, совершенно лишенный всякой самостоятельности, очень многоречивый, нуждающийся в целом предисловии, чтобы сказать простое да или нет, не способный высказать решительного мнения в простой форме, всегда льнущий к тому, который в данном случае смелее и решительнее выражается. Спешу оговориться, что это делается не из подлости, а из бесхарактерности.

Я сыграл первую часть. Ни единого слова, ни единого замечания! Если бы Вы знали, какое глупое, невыносимое положение человека, когда он преподносит своему приятелю кушанье своего изделия, а тот ест и молчит! Ну, скажи хоть что-нибудь, хоть обругай дружески, но, ради бога, хоть одно сочувственное слово, хотя бы и не хвалебное. Рубинштейн приготавливал свои громы, а Губерт ждал, чтобы выяснилось положение и чтобы был повод пристать к той или другой стороне. А главное, Я не нуждался в приговоре над художественной стороной. Мне нужны были замечания насчет техники виртуозной, фортепианной. Красноречивое молчание Рубинштейна имело очень знаменательное значение. Он как бы говорил мне: “Друг мой, могу ли я говорить о подробностях, когда мне самая суть противна!” Я вооружился терпением и сыграл до конца. Опять молчание. Я встал и спросил: “Ну что же?” Тогда из уст Н[иколая] Григорьевича] полился поток речей, сначала тихий, потом все более и более переходивший в тон Юпитера-громовержца. Оказалось, что концерт мой никуда не годится, что играть его невозможно, что пассажи избиты, неуклюжи и так неловки, что их и поправлять нельзя, что как сочинение это плохо, пошло, что я то украл оттуда-то, а то оттуда-то, что есть только две-три страницы, которые можно оставить, а остальное нужно или бросить или совершенно переделать. “Вот, например, это, — ну, что это такое? (при этом указанное место исполняется в карикатуре). А это? Да разве это возможно!” — и т. д. и т. д. Я не могу передать Вам самого главного, т. е. тона, с которым все это говорилось. Ну, словом, посторонний человек, попавший бы в эту комнату, мог подумать, что я — маньяк, бездарный и ничего не смыслящий писака, пришедший к знаменитому музыканту приставать с своей дребеденью. Губерт, заметивши, что я упорно молчу, изумленный и пораженный, что человеку, написавшему уже очень много и преподающему в консерватории курс свободной композиции, делают такой выговор, произносят над ним такой презрительно-безапелляционный приговор, которого и ученику, сколько-нибудь способному, нельзя произнести, не просмотревши внимательно его задачи, — стал разъяснять суждение Н[иколая] Г[ригорьевича] и, не оспаривая его нисколько, лишь смягчать то, что его превосходительство выразил уж слишком бесцеремонно.

Я был не только удивлен, но и оскорблен всей этой сценой. Я уже не мальчик, пытающий свои силы в композиции, я уже не нуждаюсь ни в чьих уроках, особенно выраженных так резко и недружественно. Я нуждаюсь и всегда буду нуждаться в дружеских замечаниях, — но ничего похожего на дружеское замечание не было. Было огульное, решительное порицание, выраженное в таких выражениях и в такой форме, которые задели меня за живое.

Я вышел молча из комнаты и пошел наверх. От волнения и злобы я ничего не мог сказать. Скоро явился Рубинштейн и, заметивши мое расстроенное состояние духа, позвал меня в одну из отдаленных комнат. Там он снова повторил мне, что мой концерт невозможен, и, указав мне на множество мест, требующих радикальной перемены, сказал, что если я к такому-то сроку переделаю концерт согласно его требованиям, то он удостоит меня чести исполнить мою вещь в своем концерте. “Я не переделаю ни одной ноты, — отвечал я ему, — и напечатаю его в том самом виде, в каком он находится теперь!” Так я и сделал.

Вот тот случай, после которого Рубинштейн стал смотреть на меня как на фрондера, как на тайного своего противника. Он значительно охладел ко мне с тех пор, что, однако же, не мешает ему при случае повторять, что он меня страх как любит и все готов для меня сделать».

Событие это стало тяжелым испытанием для молодого, но честолюбивого композитора, тем более что идею фортепьянного концерта дал Чайковскому сам Рубинштейн. Пару недель спустя, 9 января 1875 года, он жалуется Анатолию, что все рождественские и новогодние праздники «находился под сильным впечатлением удара, нанесенного моему авторскому самолюбию и не кем иным, как Рубинштей[ном]. <…> При личном свидании я расскажу тебе, как было дело. Да и Губерт твой тоже обозлил меня по тому же поводу. Эти господа никак не могут отвыкнуть смотреть на меня, как на начинающего, нуждающегося в их советах, строгих замечаниях и решительных приговорах. Дело идет о фортепианном концерте, который я целые два месяца писал с большим трудом и стараниями; но это несчастное произведение не удостоилось чести понравится гг. Рубинштейну и Губерту, которые выразили свою неапробацию очень недружеским, обидным способом. Если принять в соображение, что они считаются моими друзьями и что во всей Москве нет никого, кто бы мог с любовью и вниманием отнестись к моему сочинению, то ты поймешь, что мне было очень тяжело. Удивительное дело! Разные Кюи, Стасовы и С0, хоть и пакостят мне, но при случае дают чувствовать, что интересуются мной гораздо больше моих так называемых друзей. Кюи написал мне очень милое письмо. Сегодня я получил письмо от Корсакова, которое меня очень тронуло. Я очень, очень одинок здесь и, если б не постоянная работа, я бы просто ударился в меланхолию. Да и то правда, что проклятая бугромания образует между мной и большинством людей непроходимую бездну. Она сообщает моему характеру отчужденность, страх людей, робость, неумеренную застенчивость, недоверчивость, словом, тысячу свойств, от которых я все больше становлюсь нелюдимым. Представь, что я теперь часто и подолгу останавливаюсь на мысли о монастыре или чем-нибудь подобном. Пожалуйста, не вообрази, что я чувствую себя и физически скверно. Здоров совершенно, сплю хорошо, ем еще лучше».

Неодобрение Рубинштейном концерта вызвало у Чайковского затяжной психологический кризис. Обычный для него приступ ипохондрии из-за критики своих произведений он связал, как мы видим, с заброшенностью, одиночеством и даже с «бугроманией». Для настроения его в тот момент характерно начало цитированного письма: «Терпеть не могу праздники. В будни работаешь в указанное время, и все идет гладко, как машина; в праздники перо валится из рук, хочется побыть с близкими людьми, отвести с ними душу и тут-то является сознание (хоть и преувеличенное) сиротства и одиночества. Но в самом деле я в Москве живу, собственно говоря, немножко сиротой. На праздники на меня даже по этому случаю сильная хандра напала. У Давыдовых скучно, с консерваторскими приятелями и их женами я таки не особенно близок. Словом, очень мне хотелось в Питер, — да денег мало было. Кроме того, что никого здесь нет (кого бы я мог в настоящем смысле слова назвать другом, хотя бы таким, как был для меня Ларош или как теперь Кондратьев)».

Очевидно, что на тот момент главный источник его меланхолии не имел прямого отношения к переживаниям по поводу собственных неортодоксальных вкусов, как это иногда хотят видеть некоторые биографы. Настроение, отразившееся в письме, содержит характерные симптомы любого неврастенического состояния, независимо от сексуальной ориентации человека.

Мы знаем, что композитор часто находился в окружении большого количества людей. Это не смущало его в «светский» период его ранней юности, именно тогда, когда он более или менее открыто предавался однополым любовным утехам, и, лишь приняв решение посвятить свою жизнь музыкальному творчеству, он стал периодически испытывать раздражение от избыточного окружения — именно потому, что оно мешало его работе, а отнюдь не из-за каких-то воображаемых душевных терзаний сексуального характера. Тем более показательно, что как в обсуждаемом письме, так и в последовавших за ним фигурирует гомосексуальный Кондратьев, называемый лучшим другом и, очевидно, продолжавший быть его поверенным. Именно ему первому Чайковский шлет «в одном из сильных ипохондрических припадков» этой зимы письма интимного свойства. Кондратьев, в свою очередь, делится их содержанием с их общим другом князем Мещерским. От последнего Анатолий и узнает детали «фортепьянного кризиса» брата, обиженно пишет ему и требует объяснения, очень огорченный степенью доверительности брата к другому человеку. Очевидно, что если бы источником кризиса были действительно угрызения совести сексуального свойства, композитор скорее предпочел бы уклониться от тесного эпистолярного общения с другом-гомосексуалом в стремлении вырваться из круга подобных переживаний и проблем.

Депрессия продолжалась до весны. Только 12 марта он сообщает Модесту, что хоть ипохондрия «действительно порядочно меня терзала в течение этой зимы, но нисколько не повлияла на мое здоровье, которое находится в вожделенном состоянии. Теперь, с приближением весны, это прошло. Вероятно, мне пришлось писать Кондратьеву в одном из сильных ипохондрических припадков и очень может быть, что теперь, прочитав мое письмо, я бы раскаялся в преувеличенном описании моего духа». Об этом свидетельствует и письмо Анатолию от 9 марта 1875 года: «Всю эту зиму в большей или меньшей степени я постоянно хандрил и иногда — до последней степени отвращения к жизни, до призывания смерти. Теперь, с приближением весны, эти припадки меланхолии совершенно прекратились, но так как я знаю, что с каждым годом или, лучше сказать, с каждой зимой они будут возвращаться в сильнейшей степени, то я решил весь будущий год отсутствовать из Москвы. Где я буду и куда денусь, еще не знаю, но я должен переменить место и окружающую среду».

Желание сменить местожительство и обстановку станет отныне навязчивым и будет постоянно присутствовать в мыслях Чайковского вплоть до фатального 1877 года. Он станет сознательно и подсознательно искать повода для разрыва с опостылевшей консерваторией и коллегами, с которыми «нельзя отвести душу» и всецело отдаться творчеству. Такой случай представится ему через два года.

А пока, придя в себя от уничтожительной критики Рубинштейном Первого концерта, он продолжал рутинную деятельность в консерватории. На званом вечере у того же Рубинштейна композитор познакомился с венгерским скрипачом Леопольдом Ауэром, которому посвятил «Меланхолическую серенаду», написанную в феврале вслед за фортепьянным концертом. К середине апреля он закончил шесть романсов, а 4 мая состоялась премьера «Опричника» на сцене Большого театра. Композитор «со стоическим мужеством переносил систематическое обезображивание этой злосчастной оперы, и без того уже безобразной» на репетициях, однако на публику она произвела самое благоприятное впечатление.

Последние экзамены в консерватории таили особый смысл: его любимый и многообещающий ученик, девятнадцатилетний Сергей Танеев заканчивал обучение. Младший брат Владимира Танеева, язвительного летописца Училища правоведения, он более всех других психологически поддерживал своего учителя композиции. Этой же весной Чайковский побывал на первом публичном концерте молодого музыканта, виртуозно сыгравшего Первый фортепьянный концерт Брамса. Танеев помог ему и Юргенсону с корректурой его собственного Первого фортепьянного концерта и выразил желание исполнить его публично, чем тронул Чайковского до такой степени, что он надписал имя Танеева на партитуре. Таким образом было положено начало крепкой дружбе между учеником и учителем.

Однако из чисто практических и даже оппортунистических соображений в первых числах июня Чайковский по совету коллеги-пианиста Карла Клиндворта и с его помощью послал свой фортепьянный концерт известному немецкому пианисту, композитору и дирижеру Гансу фон Бюлову, предварительно посвятив сочинение ему. В ответ Бюлов прислал восторженное письмо, в котором назвал концерт «совершеннейшим» из всех других знакомых ему его творений: «По идеям это так оригинально без вычурности, так благородно, так мощно, так интересно в подробностях, которые своим обилием не вредят ясности и единству общего замысла; по форме это столь зрело, столь полно “стиля”, намерение и воплощение сочетаются так гармонично. <…> Одним словом, это настоящее сокровище».

Сразу после экзаменов композитор отправился к Шиловскому в Усово, где на три недели с головой погрузился в работу над очередной — Третьей симфонией. Закончил он ее в начале июля уже в Низах у Кондратьева и даже успел ее инструментовать. С обретением мастерства ускорился и темп работы. В архивах сохранились сведения о дате начала и окончания написания каждой части этого сочинения, свидетельствующие о том, что (несмотря на переезды из одного имения в другое) эскизы симфонии были готовы менее чем за два месяца. Остаток июля и первую половину августа Чайковский отдыхал в Вербовке (деревне, соседней с давыдовской Каменкой), вторую — снова в Усово. Шиловскому, в поместье которого он провел так много плодотворных часов, и была посвящена новая симфония. Ее премьерное исполнение под управлением Николая Рубинштейна с успехом прошло 7 ноября 1875 года.

К 1 сентября Чайковский возвратился в Москву и, к своему удивлению, узнал, что Танеев уже выучил его Первый фортепьянный концерт и готов выступить с ним публично. Тем не менее на российской премьере, состоявшейся 1 ноября в присутствии автора в Петербурге, это произведение исполнил Густав Кросс. Концерт потерпел полный провал: он «был отчаянно изувечен, в особенности благодаря дирижеру оркестра (Направнику), который сделал все на свете, чтобы аккомпанировать так, что вместо музыки это была сплошь ужасная какофония. Пианист Кросс играл его добросовестно, но плоско, безвкусно и без всякой прелести. Пьеса не имела никакого успеха. <…> Но что мне за дело до успехов здесь, когда я знаю, что благодаря Вам она пробьет себе дорогу», — писал композитор 19 ноября Гансу фон Бюлову. Петр Ильич не ошибся в своем изначальном выборе. Фон Бюлов опередил российских коллег, с огромным успехом исполнив концерт еще 13/25 октября в Бостоне с оркестром под управлением Бенджамина Джонсона Ланга.

А 21 ноября это произведение с блеском сыграл в симфоническом собрании Русского музыкального общества в Москве Сергей Танеев. За пультом стоял Николай Рубинштейн. Это событие порадовало композитора, но он еще оставался под впечатлением петербургской неудачи. Рубинштейн, так презрительно отозвавшийся о Первом концерте при первом знакомстве, довольно скоро оценил его красоту и глубину и, начиная с 1878 года, стал выступать с ним в Петербурге и в Москве. На Парижской выставке в 1879 году исполнением этого сочинения Чайковского он вызвал настоящую сенсацию. Позднее, 4 января 1880 года, вспоминая заявление Рубинштейна о том, что концерт «невозможно играть», композитор с иронией писал Танееву: «…что было невозможно в 1875 [году], сделалось совершенно возможным в 1878-м».

Оригинальность и новаторский характер столь знаменитого впоследствии концерта российские музыкальные критики оценили не сразу. Ларош писал, что «концерт занимает весьма и весьма второстепенное место между сочинениями Чайковского», и выделил лишь «светлую, торжественную, пышную интродукцию», а Кюи назвал его «талантливым, но легоньким» сочинением, в котором «много приятного», но нет «глубины и силы».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ ГРУППЫ «КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА» И ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ-85

ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ ГРУППЫ «КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА» И ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ-85 КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА Когда тебе 18, чтобы быть счастливым, достаточно иметь гитару, автомат Калашникова или, в крайнем случае, железные кулаки, не важно где и в каком месте. Мне дико повезло, я купил хорошую

Первый рок-концерт с участием Церкви

Первый рок-концерт с участием Церкви Ниже будет приведен просто коллаж разных материалов и суждений о концерте «Рок к Небу», прошедшем 14 января 2003 года в Ледовом дворце

Глава девятая ПЕРВЫЙ СЕЗОН НА ИМПЕРАТОРСКОЙ CЦEHE

Глава девятая ПЕРВЫЙ СЕЗОН НА ИМПЕРАТОРСКОЙ CЦEHE В первом моем сезоне на Императорской сцене мне еще не давали целых балетов, но все же давали ответственные места, в которых я могла показать свои способности. В балете «Спящая красавица» я исполняла различные роли - в

Глава девятая РАССВЕТ: ПЕРВЫЙ МАНДАТ

Глава девятая РАССВЕТ: ПЕРВЫЙ МАНДАТ «Это маленький шажок для Маргарет Тэтчер и гигантский шаг для женщин»[131] — под такой шапкой вышла газета «Гардиан» 4 мая, в тот день, когда Маргарет вошла в дом 10 по Даунинг-стрит. Но Маргарет не слишком гордилась тем, что ее шаг к власти,

Глава девятая. Первый фортепианный концерт

Глава девятая. Первый фортепианный концерт В начале 1870-х годов Чайковский все сильнее тяготится своими обязанностями в Московской консерватории. На преподавание уходит много драгоценного времени, которое он с удовольствием посвятил бы сочинению музыки. От этих мыслей

4. Первый концерт и альбом, которого нет

4. Первый концерт и альбом, которого нет Восемьдесят пятый двигался к концу на всех парах, то есть на нервах. К осени наусы не на шутку дергались: над группой висела странная неопределенность. Все вокруг будто бы оживало, в городе наметились кое-какие подвижки с рок-клубом,

Первые фирменные брюки за первый симфонический концерт

Первые фирменные брюки за первый симфонический концерт Впервые я выступил в Большом зале консерватории с симфоническим оркестром под управлением Вероники Дударовой. Исполнял я Концерт для альта с оркестром молодого композитора Валерия Калистратова. Ему, видимо, кто-то

Глава девятая ПЕРВЫЙ ПРИСТУП

Глава девятая ПЕРВЫЙ ПРИСТУП В области политики угрожать, не наступая — обнаружить своё бессилие. А. де Ламартин Коронационные праздники закончились лишь к 15 января нового, 1651 года. Все участники уехали из столицы, дворец опустел, и Кристина осталась в нём почти одна,

Первый концерт консерваторского оркестра

Первый концерт консерваторского оркестра Дома его ожидали письма из Судака. Они были полны пылких расспросов об Эривани и смешных историй из жизни младших детей. Но материальная; стесненность читалась в них между строк. К письмам были приложены размеры детских ножек на

Глава 4. Первый концерт

Глава 4. Первый концерт Всемье меня в шутку звали Муравьем – я и впрямь была на редкость усидчива для ребенка, и, если насчет Марии и Жозефины никто не сомневался, что их ждет блестящее будущее, то, что касается меня, все, включая меня саму, были уверены, что на славу и

Пророчества начинают сбываться… Первый концерт

Пророчества начинают сбываться… Первый концерт Итак, Гилельс отыграл свой первый экзамен. Ткач, невозмутимый и сдержанный, многое повидавший на своем веку, был выбит из колеи. Однажды он заговорил с мальчиком о том, что ждет его в будущем: он будет артистом, поедет сначала

Пророчества начинают сбываться… Первый концерт

Пророчества начинают сбываться… Первый концерт Итак, Гилельс отыграл свой первый экзамен. Ткач, невозмутимый и сдержанный, многое повидавший на своем веку, был выбит из колеи. Однажды он заговорил с мальчиком о том, что ждет его в будущем: он будет артистом, поедет сначала

Первый концерт Образцовой в «Ла Скала»[11]

Первый концерт Образцовой в «Ла Скала»[11] Впервые я приехал в Милан, и вообще впервые в Италию, когда Елена Васильевна Образцова пригласила меня выступить с ней в сольном концерте на сцене «Ла Скала».В сентябре 1977 года я переехал в Москву и начал работать в Московской