ГЛАВА 1 Семья, детство

ГЛАВА 1

Семья, детство

К сожалению, я многого очень важного не знаю о своих родителях и других родственниках. Расскажу, что помню; при этом возможны некоторые неточности.[1]

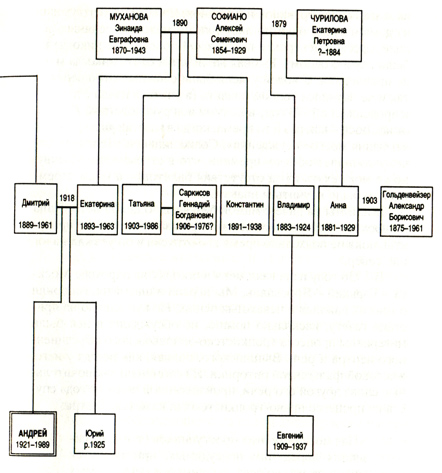

Моя мама Екатерина Алексеевна (до замужества Софиано) родилась в декабре 1893 года в Белгороде. Мой дедушка Алексей Семенович Софиано был профессиональным военным, артиллеристом.

Дворянское звание и первый офицерский чин он заслужил, оказав какую-то важную услугу Скобелеву в русско-турецкую войну. Кажется, он вывел под уздцы из болота под Плевной под огнем противника лошадь, на которой сидел сам генерал Скобелев. Среди его предков были обрусевшие греки — отсюда греческая фамилия Софиано.

Дед женился на бабушке Зинаиде Евграфовне вторым браком. От первого у него оставалось трое детей — Владимир, Константин, Анна; от второго брака было двое — моя мама и ее младшая сестра Татьяна (тетя Туся).

Дедушка командовал какой-то артиллерийской (или общеармейской) частью. Летом он вместе с семьей жил в лагере под Белгородом. С детских лет моя мама помнила солдатские и украинские песни, хорошо ездила верхом (сохранилась фотография). Она получила образование в Дворянском институте в Москве. Это было привилегированное, но не очень по тому времени современное и практичное учебное заведение — оно давало больше воспитания, чем образования или, тем более, специальность. Окончив его, мама несколько лет преподавала гимнастику в каком-то учебном заведении в Москве. Внешне, а также по характеру — настойчивому, самоотверженному, преданному семье и готовому на помощь близким, в то же время замкнутому, быть может даже в какой-то мере догматичному и нетерпимому — она была похожа на мать — мою бабушку Зинаиду Евграфовну. От мамы и бабушки я унаследовал свой внешний облик, что-то монгольское в разрезе глаз (вероятно, не случайно у моей бабушки была «восточная» девичья фамилия — Муханова) и, конечно, что-то в характере: я думаю, с одной стороны — определенную упорность, с другой — неумение общаться с людьми, неконтактность, что было моей бедой большую часть жизни.

Мамины родители, по-видимому, вполне разделяли господствующее мировоззрение той военной, офицерской среды, к которой они принадлежали. Я помню, как у нас в доме в тридцатые годы, уже после смерти дедушки, зашел при бабушке разговор о русско-японской войне (я как раз читал «Цусиму» Новикова-Прибоя). Бабушка сказала, что поражения России были вызваны антипатриотическими действиями большевиков и других революционеров, она говорила об этом с большой горечью. Потом, уже без нее, папа заметил, что она повторила тут слова покойного мужа.

Дедушка Алексей Семенович после японской войны вышел в отставку со званием генерал-майора, потом вновь вернулся на действительную службу в 1914 году, просился на фронт (ему было тогда 69 лет). На фронт, однако, его не послали, направили работать в пожарную охрану Москвы на какую-то командную должность. Никогда не болея, он скоропостижно скончался в возрасте 84-х лет в 1929 году. Это была первая смерть родственника в моей жизни, но проблема смерти уже и до этого волновала меня — она казалась мне чудовищной несправедливостью природы.

Моя мама была верующей. Она учила меня молиться перед сном («Отче наш…», «Богородице, Дево, радуйся…»), водила к исповеди и причастию.

Как многие дети, я иногда строго логически создавал себе довольно комичные построения. Вот одно из них, дожившее до вполне зрелого возраста. Слова церковной службы «Святый Боже, святый крепкий» я воспринимал как «святые греки» (отцы церкви). Лишь в 70-х годах Люся разъяснила мне мою ошибку.

Верующими были и большинство других моих родных. С папиной стороны, как я очень хорошо помню, была глубоко верующей бабушка, брат отца Иван и его жена тетя Женя, мать моей двоюродной сестры Ирины — тетя Валя. Мой папа, по-видимому, не был верующим, но я не помню, чтобы он говорил об этом. Лет в 13 я решил, что я неверующий — под воздействием общей атмосферы жизни и не без папиного воздействия, хотя и неявного. Я перестал молиться и в церкви бывал очень редко, уже как неверующий. Мама очень огорчалась, но не настаивала, я не помню никаких разговоров на эту тему.

Сейчас я не знаю, в глубине души, какова моя позиция на самом деле: я не верю ни в какие догматы, мне не нравятся официальные Церкви (особенно те, которые сильно сращены с государством или отличаются, главным образом, обрядовостью или фанатизмом и нетерпимостью). В то же время я не могу представить себе Вселенную и человеческую жизнь без какого-то осмысляющего их начала, без источника духовной «теплоты», лежащего вне материи и ее законов. Вероятно, такое чувство можно назвать религиозным.

В моей памяти живы воспоминания о посещениях церкви в детстве — церковное пение, возвышенное, чистое настроение молящихся, дрожащие огоньки свечей, темные лики святых. Я помню какое-то особенно радостное и светлое настроение моих родных — бабушки, мамы — при возвращении из церкви после причастия. И в то же время в памяти встают грязные лохмотья и мольбы профессиональных церковных нищих, какие-то полубезумные старухи, духота — вся эта атмосфера византийской или допетровской Руси, того, от чего отталкивается воображение как от ужаса дикости, лжи и лицемерия прошлого, перенесенных в наше время. В течение жизни я много раз встречался с этими двумя сторонами религии, их контраст всегда меня поражал. Из впечатлений последних лет — торжественное пение суровых старух, их сверкающие глаза из-под темных платков, аскетические лица у гроба моего тестя Алексея Ивановича Вихирева; помню общение с адвентистами в Ташкенте у здания, где проходил суд над их пастырем В. А. Шелковым, умершим потом в лагере в возрасте 84-х лет, с людьми чистыми, искренними и одухотворенными; помню множество других подобных впечатлений от общения с православными, баптистами, католиками, мусульманами. И в то же время пришлось видеть много проявлений ханжества, лицемерия и спекуляции, какого-то удивительного бесчувствия к страданиям других людей, иногда даже собственных детей. Но в целом я питаю глубокое уважение к искренне верующим людям в нашей стране и за рубежом. Права религиозных диссидентов (особенно неконформистских Церквей) часто нарушаются и нуждаются в активной защите.

Семья отца во многом отличалась от маминой. Дед отца Николай Сахаров был священником в пригороде Арзамаса (село Выездное), и священниками же были его предки на протяжении нескольких поколений. Один из предков — арзамасский протоиерей. Мой дед Иван Николаевич Сахаров был десятым ребенком в семье и единственным, получившим высшее (юридическое) образование. Дед уехал из Арзамаса учиться в Нижний (Нижний Новгород), в ста километрах от Арзамаса. (Моя высылка в Горький как бы замыкает семейный круг.) Иван Николаевич стал популярным адвокатом, присяжным поверенным, перебрался в Москву и в начале века снял ту квартиру, где позже прошло мое детство. Этот дом принадлежал семейству Гольденвейзеров, ставших впоследствии родственниками Сахаровых. Александр Борисович Гольденвейзер — знаменитый пианист, в молодости был близок к Льву Николаевичу Толстому, толстовец, женат на Анне Алексеевне Софиано, сестре моей мамы; он стал моим крестным.

Мой дед И. Н. Сахаров был человеком либеральных (по тем временам и меркам) взглядов. Среди знакомых семьи были такие люди, как Владимир Галактионович Короленко, к которому все мои родные питали глубочайшее уважение (и сейчас, с дистанции многих десятилетий, я чувствую то же самое), популярный тогда адвокат Федор Никифорович Плевако, писатель Петр Дмитриевич Боборыкин. Сохранилось личное письмо Короленко моему деду. Знал моего деда и Викентий Викентьевич Вересаев, как это видно из одной его статьи; там, однако, заметно ироническое, неодобрительное отношение его к деду. В конце девяностых годов или в начале века дед вел нашумевшее дело о пароходной аварии на Волге, которое имело тогда определенное общественное значение. Речь моего деда на суде вошла в изданный уже при советской власти сборник «Избранные речи известных русских адвокатов». После революции 1905 года он был редактором большого коллективного издания, посвященного ставшей актуальной тогда в России проблеме отмены смертной казни. Тогда же Л. Н. Толстой опубликовал свою знаменитую статью «Не могу молчать» — она тоже включена в сборник и занимает в нем одно из центральных мест по силе мысли и чувства.[2]

Эта книга, которую я читал еще в детстве, произвела на меня глубокое впечатление. По существу, все аргументы против института смертной казни, которые я нашел в этой книге (восходящие к Беккариа, Гюго, Толстому, Короленко и другим выдающимся людям прошлого), кажутся мне не только убедительными, но и исчерпывающими и сейчас. Я думаю, что для моего деда участие в работе над этой книгой явилось исполнением внутреннего долга и в какой-то мере актом гражданской смелости.

В возрасте около 30 лет И. Н. Сахаров женился на 17-летней девушке, Марии Петровне Домуховской, моей будущей бабушке — «бабане», как ее звали внуки. Она была круглой сиротой, училась в пансионе около Смоленска, там она жила лето и зиму. Я помню ее рассказы о детстве, очень живые и бесхитростные. Вместе с ней училась дочь Мартынова — убившего на дуэли Лермонтова. Бабушка вспоминала, как при приезде Мартынова девочки с ужасом и любопытством подсматривали за ним через дверную щель. Это было уже в 70-х годах (прошлого, конечно, века). Говорили, что Мартынов всю жизнь тяжело переживал свою роль в трагической и не во всем ясной истории гибели Лермонтова.[3]

Мария Петровна (1862—1941) была дочерью сильно обедневшего смоленского дворянина. Судя по фамилии, в ней была какая-то доля польской крови. Она была человеком совершенно исключительных душевных качеств: ума, доброты и отзывчивости, понимания сложностей и противоречий жизни, умения создать, направить и сохранить семью, воспитать своих детей образованными, отзывчивыми, вполне современными и жизнеспособными людьми, сумевшими найти свое место в очень сложной и переменчивой жизни первой половины бурного двадцатого века.

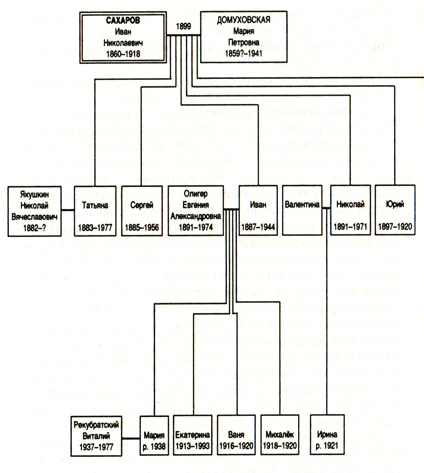

У бабушки и дедушки было шестеро детей: Татьяна (1883—1977), Сергей (1885—1956), Иван (1887—1943), Дмитрий (1889—1961), Николай (1891—1971), Юрий (1895—1920). Это была не маленькая семья, даже по тому времени. Бабушка была душой семьи, ее центром (насколько я понимаю, интересы дедушки в основном лежали вне дома). Эта ее роль сохранялась и потом, до самой ее смерти. И за пределами семьи до сих пор есть немало людей, которым душевно много дал сахаровский бабушкин дом.

Мой отец Дмитрий Иванович Сахаров был четвертым ребенком. Он родился 19 февраля (3 марта по новому стилю; поскольку день рождения праздновался 19 февраля по старому стилю, по новому в XX веке он приходился на 4 марта в невисокосные годы, условно также 4 марта в високосные) 1889 г. в деревне Будаево Смоленской области, где у бабушки и дедушки был дом, оставшийся от бабушкиных родителей. В раннем детстве Митя (так звали папу в семье) почти все время жил в Будаеве. Сохранилось в моей памяти несколько рассказов о том времени. Один из них.

Отец, уезжая в город (Москву?), спрашивал детей, кому какой подарок привезти. Митя сказал:

— Платочек.

— А зачем?

— Чтобы слезки вытирать.

Как я представляю себе, жили братья шумно и весело, но Митя был тихим мальчиком. Все лето бегали босиком, купались в пруду. Папа больше всего любил природу средней полосы, только она его не утомляла, хотя взрослым любил также туристские походы в горы (не альпинистские), был несколько раз в Крыму, очень много раз на Кавказе, два раза — на Кольском полуострове. В 1933 году прилетел с Кавказа на трехмоторном самолете «Юнкерс» — тогда это было внове, и он боялся рассказать об этом маме, чтобы не напугать ее задним числом. В туристском походе папа познакомился с И. Е. Таммом. Это впоследствии, наверное, сыграло свою роль в том, что я попал к И. Е. в аспирантуру. В возрасте 6—7 лет папа перенес тяжелую по тем временам операцию (под общим наркозом), какой-то гнойник, на спине и на боку у него на всю жизнь остался длинный шрам. В это же время его родители полностью перебрались в Москву. Папу отдали в одну из лучших в Москве частных гимназий, где-то около Арбатских ворот (он потом водил меня в этот дом с очень высокими потолками и прекрасными окнами). Директор предупредил всех гимназистов, что этого новичка нельзя толкать, т. к. у него может разойтись шов, и все мальчики это свято соблюдали (называли его «стеклянный мальчик», но без обидности). Гимназисты папиного приема уже не изучали греческий язык, но продолжали изучать латинский. Папа рассказывал много смешных историй про своих учителей и одноклассников. Латинист (он был, кажется, обрусевший немец) однажды задал перевести с русского на латинский «Седьмой легион Цезаря зашел в килючий-мелючий куст» (эта фраза стала ходячей в нашей семье как синоним тупикового положения). Папа на всю жизнь сохранил связь с некоторыми своими одноклассниками, но получилось все же, что жизнь на целые десятилетия разлучила его с ближайшими друзьями. Двое из них — Рудановский и Леперовский — оказались в эмиграции. Леперовский, врач по образованию, стал во Франции православным священником, незадолго до папиной смерти приезжал в СССР с туристской группой. В последние годы жизни папа много общался со своим одноклассником Сергиевским

Еще до гимназии папа стал учиться играть на рояле, каждый день он по несколько часов проводил за игрой. Он был принят в Гнесинское училище и окончил его с золотой медалью. Фамилия «Сахаров» — до сих пор на мраморной доске в училище в числе лучших выпускников-медалистов. У папы были сильные и мягкие полные пальцы, очень подвижные, как нельзя лучше приспособленные для рояля, и абсолютный слух (он долго страдал, почти физически, от изменения стандарта частот). Папа часто говорил, что звуковые тона и полутона для него идентифицируются с цветовыми. Папины музыкальные симпатии и вкусы были сильными и определенными и выработаны им самостоятельно. Он любил Бетховена, Баха, Моцарта, Шопена, Грига, Шумана, Скрябина, Римского-Корсакова, часто играл их. С большим уважением относился к Бородину. О Вагнере он говорил с уважением и даже с каким-то «изумлением», но это не был его любимый композитор (так же, как и некоторые другие прекрасные композиторы, по другим причинам; но иногда он тоже отдавал им должное; я помню, например, как папа однажды с большой похвалой говорил о Прокофьеве, но я не помню его отзывов о Шостаковиче, как будто этого замечательного композитора вообще не существовало).

Он не стал профессиональным музыкантом (за это однажды в моем присутствии его ругал и упрекал товарищ детства, с которым они случайно встретились после многих лет), но всю жизнь играл «для себя», в молодости и в последние годы (уже выйдя на пенсию) сочинял музыку. Папа сочинил несколько романсов, один из них на слова Блока:

Ты в поля отошла без возврата.

Да святится Имя Твое!

Снова красные копья заката

Протянули ко мне острие.

Папа, как и его сестра Таня, всю жизнь любил стихи Блока — для них это было какое-то выражение духовного мира их молодости.

Я слышал от папы, что он написал также фортепианные сонаты, сочинял он иногда и шуточные песенки. К сожалению, ноты написанных папиных произведений не сохранились, мне это очень горько — в них была часть папиной души.

Незадолго до смерти Скрябина папа стал бывать в его доме, играл там на рояле, был знаком с семьей Скрябина, с дочерью, ставшей потом женой Софроницкого. В послевоенные годы папу в годовщины смерти Скрябина обычно приглашали в его дом, ставший музеем, несколько раз он выступал там с воспоминаниями о композиторе.

После гимназии папа пошел в медицинский институт, занимался вполне успешно, но потом перешел на физико-математический факультет Московского университета и окончил его, кажется, в 1912 или 1913 году. В эти годы уровень преподавания был сильно подорван уходом лучших профессоров, в том числе Лебедева, протестовавших против приказа министра Кассо, разрешавшего жандармам вход на территорию университета во время студенческих беспорядков.

Летом 1914 года семейство Сахаровых в первый раз почти в полном составе выбралось за границу. До этого только Таня изучала философию в Германии. Начало первой мировой войны застало их во Франции. Узнав об объявлении войны на пляже в Бретани, папа тут же сел на велосипед и, проехав за ночь почти 70 километров, приехал на побережье, где отдыхала бабушка. Вскоре, примостившись на палубе маленького «угольщика», Сахаровы поехали на родину, где Колю уже ждала призывная повестка. Слегка штормило, всех, особенно бабушку, мучила морская болезнь. «Угольщик» шел в тумане, не подавая звуковых сигналов и потушив огни, т. к. опасался встречи с немецкими военными кораблями. Действительно, раз в тумане мелькнул огромный силуэт с орудийными башнями (все по рассказу бабушки).

Коля был взят в армию немедленно, а вскоре и папа пошел вольноопределяющимся и был направлен в действующую армию санитаром. Он очень скудно, с явной неохотой рассказывал о тяжелых впечатлениях своего недолгого (около полугода) пребывания на фронте. Я знаю, что он был в районе Мазурских болот. Я помню рассказ папы с чьих-то слов (относящийся к более позднему времени) об офицере, который отказался надеть свой единственный во взводе противогаз и погиб вместе с солдатами. До последних дней папа хранил стальную стрелку с надписью: «Изобретение французов, изготовление немцев». Сотни таких стрелок сбрасывали немецкие самолеты-«этажерки» в первые месяцы войны, и они, как тогда рассказывали, пробивали всадника вместе с лошадью.

В 1915—1918 годах папа преподавал физику как в частных заведениях, так и на каких-то курсах, где преподавателем гимнастики работала моя мама. Они познакомились и в 1918 году поженились. Папе было 29 лет, маме 25.

Незадолго до войны бабушка и дедушка Сахаровы купили домик в Кисловодске, он долго стоял пустой. В начале 1918 года туда поехал дедушка, от него не было никаких известий. Бабушка предложила поехать в Кисловодск папе с мамой. Первоначально это было нечто вроде свадебного путешествия. По приезде папа с мамой узнали, что дедушка умер (кажется, от сыпного тифа; или в самом Кисловодске, или по дороге). В это время гражданская война отрезала Кавказ от центральных районов России, и мои родители уже не могли вернуться. Они жили в каком-то приморском городе, папа зарабатывал на жизнь, играя на рояле во время киносеансов (это была эпоха немого кино). В это же время в Саратове застряли тетя Женя (Евгения Александровна, урожденная Олигер, жена папиного брата Ивана) с тремя детьми — старшей Катей и двумя младшими мальчиками — и с младшим братом отца Юрой. В 1920 году оба мальчика (Ванечка и Михалек) умерли, фактически от голода. Когда умер второй из мальчиков, Юра лежал с высокой температурой, у него был тиф. Он услышал, что тетя Женя заплакала, и встал ее утешить. Потом он опять лег и умер. Я слышал еще в детстве рассказы об этой трагической истории, это одно из моих первых воспоминаний.

(Дополнение 1987 г. Катя (моя двоюродная сестра) утверждает, что бабушка приехала на Кавказ вместе с дедушкой. На обратном пути он умер в Харькове от тифа. Бабушка поехала к тете Жене в Саратов, там заболела, потом приехала в Москву. Вероятно, Катя права.)

В 20-м году папа с мамой стали прорываться через все препятствия в Москву. Папа говорил, что у них было много такого в этом пути, о чем ему трудно, мучительно рассказывать, и что «еще не пришло время». Я смутно помню рассказы папы и мамы о ночевке в каком-то огромном сарае, переполненном бредящими в тифозном жару красноармейцами, о расстрелах из пулеметов голодающих калмыков, которые с детьми и стариками пытались вырваться из обреченного на голодную смерть района, о замерзших в степи голодающих.

Я родился 21 мая 1921 года в родильном доме около Новодевичьего монастыря. Роды были очень долгие и трудные. Я был очень «длинный» и худой, долго не поднимал головы, и у меня получился от этого сплюснутый затылок — до сих пор. Первые полтора года или год мы жили в Мерзляковском переулке, в подвале. Папа носил меня гулять по переулку на нотах — коляски не было. Я был «умный» мальчик и засыпал сразу, как только меня выносили на мороз из сырого подвала.

В Москве бабушка по-прежнему жила в бывшем доме Гольденвейзеров (Гранатный пер.), а ее взрослые дети — в разных местах; к концу 1922 года Митя с женой и сыном Андреем (это я), Коля с женой, тетей Валей, дочкой Ириной и бабушкой Ирины Софьей Антоновной Бандровской (впоследствии Коля ушел ко второй своей жене, которую я не помню), Ваня с женой, тетей Женей, и дочерью Катей стали жить в ее квартире. Татьяна и Сергей жили отдельно.

Муж тети Тани Николай Вячеславович Якушкин был прямым потомком декабриста Ивана Дмитриевича Якушкина. Уже в 60-х годах тетя Таня опубликовала посмертно некоторые собранные Николаем Вячеславовичем материалы о прадеде и трагедии его отношений с женой. Многие годы, почти до самой смерти, тетя Таня преподавала английский язык. В молодости, по-видимому под влиянием Толстого, она стала вегетарианкой и строго придерживалась вегетарианства всю жизнь.

Расскажу подробней о доме, в котором мы прожили следующие девятнадцать лет.

Фактически это была коммунальная квартира. Кроме Сахаровых, там жили еще две семьи, вполне мирно. Каждая семья занимала одну комнату, кроме моих родителей — у нас на 4-х человек (папа, мама, мой брат Юра, родившийся в 1925 году, и я) их было две. Общая площадь наших двух комнат немного больше 30 м2, одна служила спальней, столовой и детской, другая (проходная, очень маленькая) была папиным кабинетом — там у окна стоял папин рабочий стол (папа сам его отремонтировал), с книжными полками по стенам над столом. Там же стояли два шкафа с бельем и посудой, мимо них кое-как можно было протиснуться к топке печки-голландки. Изразцовая поверхность печи (я в детстве любил сводить на нее переводные картинки) выходила в нашу большую комнату и в бабушкину. Топили дровами, зимой ежедневно. Дом был очень старым, потолки непрерывно протекали, кухня на 6 семей — очень тесной (там часто одновременно шумели шесть примусов). Но в доме сохранились великолепные двери, облицованные карельской березой, широкая лестница и красивые перила — квартира была на втором этаже, и был большой коридор, место игр детей, где стоял большой сундук и даже можно было кататься на трехколесном велосипеде. Нашей квартире принадлежал также сарай в первом этаже флигеля напротив (рядом — сараи других квартир). Там хранились дрова и устраивался ледник; каждый год мы все вместе набивали его снегом и льдом, это было для детей очень весело, а летом спускались туда за продуктами по лестнице (по мере того, как оседал лед — все глубже и глубже).

Напротив нашего дома был старинный особняк с парком (кажется, когда-то принадлежавший Кутузову). Там располагалось метрологическое учреждение «Палата мер и весов». В то время в газетах еще не публиковались обязательные тексты лозунгов к праздникам, каждое учреждение действовало по своему усмотрению. На протяжении всего моего детства на здании «Палаты» в дни 7 ноября и 1 мая вывешивался один и тот же плакат «Коминтерн — могильщик капитала».

Жизнь почти любого человека в двадцатые и особенно в тридцатые годы была трудной. Я уже не помню маму гимнасткой, она быстро перестала быть той молоденькой женщиной, которой она выглядит на фотографиях более ранних лет. Но до конца своих дней она осталась очень деятельной, энергичной и самоотверженной и сохранила способность признать свою ошибку в отношении к тому или иному человеку или явлению, хотя это давалось ей нелегко. При этом нужно сказать, что мамина энергия была целиком направлена на семью — дом; в отличие от большинства женщин того времени она никогда в замужестве не работала.

Мама не очень сошлась с бабушкой, и мы жили отдельными семьями. При этом бабушка очень много нянчила внуков — мою двоюродную сестру Ирину, меня и потом моего младшего брата Юру; меня и Иру также много нянчила моя двоюродная сестра Катя. Она называла нас «скуками». Катя была старше на семь лет. Для нас, внуков, комната бабушки была местом, где мы чувствовали себя свободней и легче всего. Я и Ирина пользовались каждой возможностью, чтобы пробраться туда. Часами мы катались со спинки большого кожаного дивана, как с горы, и веселились вовсю. Когда мы подросли, бабушка стала много читать нам вслух: «Капитанская дочка» и «Сказка о царе Салтане», «Без семьи» Мало, «Хижина дяди Тома» Бичер-Стоу — вот некоторые из запомнившихся на всю жизнь книг. Это была первая встреча с чудом книги. Сама же она, для себя, в те годы, в основном, читала английские романы, они в чем-то были близки ей. Английский язык она изучила самостоятельно, в возрасте 45—50 лет. По-моему, мало кто на это способен. На Страстную неделю бабушка читала нам Евангелие. Помню, как она сердилась, когда Ирина говорила: как интересно (на слова Иисуса — трижды отречешься от меня, прежде чем прокричит петух)! Для бабушки это было совсем не развлекательное чтение, да и мы на самом деле это понимали.

Очень хорошо помню всю обстановку бабушкиной комнаты (видимо, типичную для людей ее времени и круга): в углу комнаты — небольшой киотик с постоянно горящей лампадой, Мадонна Рафаэля и виды Венеции и Рима на стене, большой портрет бабушки и дедушки в молодости (он воспроизведен в этой книге), маленькая статуэтка на конторке (Толстой что-то пишет за круглым столиком — я часто пытался его срисовать). Умывальник с мраморной доской в углу комнаты, ручная кофейная мельница, тяжелые портьеры на окнах со шнурами-колокольчиками. Разбирая недавно вещи, я нашел литографированный портрет Бетховена на фоне какого-то романтического пейзажа. Я, правда, не знаю, какой из двух бабушек он принадлежал.

В 1971 году, впервые придя в дом моей жены, я увидел точно такой же портрет Бетховена, тоже оставшийся от бабушки. Он и сейчас висит в комнате Руфи Григорьевны, матери моей жены.

А вот совсем не лестный для меня рассказ о более раннем времени — со слов бабушки. Она тяжело больна. Я забрался ей на грудь, мне было года два.

— Бабушка, ты ничего не можешь?

— Ничего не могу.

— А я могу тебя раздавить.

И я начал подпрыгивать у нее на груди и на животе. Бабушка, по ее словам, всерьез испугалась и с трудом отвлекла меня от этих упражнений; прибежавшая мама, я надеюсь, как следует меня наказала. А вообще-то, по рассказу Кати, я у мамы был «принц». Мама говорила «прынц», «кофэ» (с очень твердым «э» на конце) — сказывалось детство, проведенное в Белгороде. Слово «принц», видимо, отражает в каком-то смысле отношение, которое было у моих родителей к их довольно позднему и тогда единственному сыну — первенцу. Уже в 70-е годы я нашел написанный папиной рукой «Дневник», в котором якобы от моего имени папа тщательно записывал события первых месяцев моей жизни: «Сегодня я целое утро плакал, мама очень волновалась, потом я успокоился и смотрел в окошко. Очень интересно», первые слова, которые я произнес, и т. п. Когда родился второй ребенок, папа опять начал вести записи в дневнике, но уже менее подробно. Это не значит, что он меньше любил Юру, просто второй раз не было все так внове.

Еще две истории, относящиеся уже к трехлетнему возрасту. Мама что-то грязное вытерла половой тряпкой, потом воскликнула: «Кажется, я погубила тряпку». Я, присутствовавший тут же, начал страшно реветь, сквозь всхлипывания мама разобрала слова: «Зачем ты ее погубила-а-а…» В этом, возможно, была не только жалость к тряпке, «одушевленной» для трехлетнего ребенка, но и некий элемент «жмотства». И много потом (всегда) я был слегка жмот — в этом есть и положительное, и отрицательное.

Тогда же меня нашли на кухне, придерживающим спиной черный ход. Лицо мое было очень серьезным, напряженным.

— Что ты делаешь?

— Там разбойники, я их держу!

Большую часть жизни мой отец был преподавателем физики: совсем немного — в школе, в 20-е годы — в Институте Красной профессуры и в Свердловском университете, потом — на протяжении около 25 лет в Педагогическом институте им. Бубнова (впоследствии, после ареста Бубнова, переименованном в Институт им. Ленина; возможно, какое-то время институт носил имя Крупской, но в этом я не уверен). По неизвестным мне причинам в 50-х годах папа был вынужден уйти оттуда (по-видимому, он был сильно чем-то обижен администрацией). Последние годы перед уходом на пенсию он работал в Областном педагогическом институте. В Ленинском пединституте папа вел семинарские занятия, руководил физпрактикумом. Он относился к этой работе с величайшей добросовестностью, его любили студенты и товарищи по работе. Большая многолетняя дружба у него была с профессорами И. В. Павша и Н. П. Бэне (еще с 20-х годов). Завкафедрой, известный оптик, редактор прекрасного физического журнала «Успехи физических наук» проф. Э. В. Шпольский, насколько я знаю, тоже относился к нему хорошо, и в еще большей степени — сменивший его проф. Н. Н. Малов, с которым у папы возникли более близкие, дружеские отношения.

Папа, когда мне было 12—14 лет, несколько раз водил меня в лабораторию института и показывал опыты — они воспринимались как ослепительное чудо, при этом я все понимал (я так думал тогда, и вроде так оно и было). Вскоре я и сам стал делать «домашние» опыты, но об этом несколько позже.

Еще в 20-е годы папа начал писать научно-популярные и учебные книги. У него был необычайно ясный и краткий, спрессованный стиль, очень точный и легко понимаемый. Но давалось ему это с огромным трудом, каждая фраза переписывалась каллиграфическим почерком по много раз, и он подолгу, мучительно думал над каждым словом. Все это происходило на моих глазах и, быть может, больше, чем что-либо другое, учило меня — как надо работать. А что жить не работая нельзя, это воспринималось как само собой разумеющееся из всей атмосферы дома.

Первая папина книга называлась «Борьба за свет». Это было популярное изложение физики и истории разработки осветительных приборов от древности до наших дней. Два года он собирал к ней материалы, в основном из немецких источников. Книга получилась удачной, даже по нынешним меркам, а тогда она была одной из первых книг популярно-научно-исторического жанра. Книга вышла в акционерном издательстве «Радуга» очень большим по тем временам тиражом — 25 тыс. экземпляров, была быстро распродана и стала библиографической редкостью. За ней последовали многие другие: «Физика трамвая», «Опыты с электрической лампочкой», «Рабочие книги по физике» (учебники для взрослых; слово «учебник» считалось буржуазным; по способу изложения они были очень оригинальными, например о постоянном токе папа писал в них до электростатики, предваряя знаменитые книги Поля; сам он потом стал писать в более традиционной манере).[4]

В 30-е годы папа участвовал в коллективных изданиях по методике преподавания и в очень интересном учебном пособии под редакцией профессора Г. С. Ландсберга (впоследствии академика, известного ученого, открывшего вместе с выдающимся физиком Л. И. Мандельштамом явление комбинационного рассеяния света, другое название — рамановское рассеяние, по имени Рамана, сделавшего независимо то же открытие). Но главным делом отца был «Задачник по физике», выдержавший 13 изданий и очень популярный у преподавателей и учащихся,[5] и учебник. Судьба учебника была, однако, более сложной. Первоначально он предназначался для школ взрослых и пользовался большим успехом, затем в связи с перестройкой системы образования был переработан в «Учебник для техникумов». Эта переработка была осуществлена в соавторстве с опытным преподавателем техникума Михаилом Ивановичем Блудовым. После смерти отца Блудов предложил мне участвовать в модернизации учебника. Я заново написал две последние главы (как мне кажется — удачно). Переработанное издание вышло в 1964 году.[6] В 1974 году предполагалось новое издание, кардинально переработанное; Михаил Иванович и я выполнили всю работу — это заняло около трех лет, учебник получил разрешающий гриф Министерства просвещения, но осенью 1973 года разразилась кампания против моей общественной деятельности, и на книгу был наложен запрет.

Папина литературная работа была главным источником дохода семьи. Благодаря ей наш уровень жизни был, конечно, выше, чем у большинства в стране в те трудные годы, и выше среднего уровня жизни слоя рядовой интеллигенции, к которому мы, в основном, принадлежали. Мы могли позволить себе каждое лето выезжать на дачу (снимать одну-две комнаты под Москвой), а папа на несколько недель выезжал в туристический поход, это была большая радость для него, я уже об этом писал. И все же кормить семью (в буквальном смысле этого слова) было очень нелегко. Сделать же дорогую покупку — например, ламповый радиоприемник или мотоцикл (тогда говорили «мотоциклетка») — папа уже не мог себе позволить. Мотоцикл имел брат Иван, а радиоприемник папа собрал себе самодельный — конечно, детекторный, с наушниками.

Первый ламповый приемник, который я видел, принадлежал нашим соседям по квартире Амдурским. Это была бездетная семья, он — инженер, она — швея-надомница (что особенно существенно). Я слышал у Амдурских знаменитое выступление Гитлера на Нюрнбергском съезде, безумное и страшное скандирование участников съезда «Хайль! Хайль! Хайль!», речь Сталина на VIII съезде Советов в 1936 году: «Кровь, обильно пролитая нашими людьми, не прошла даром» (на этом съезде была принята Сталинская конституция; говорят, ее автором был Бухарин, вскоре арестованный), целиком слышал прекрасные передачи о Пушкинских торжествах в 1937 году. Читался на них и «Медный всадник»:

Стеснилась грудь его. Чело

К решетке хладной прилегло,

Глаза подернулись туманом.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…Он мрачен стал

Пред горделивым истуканом

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Добро, строитель чудотворный! —

Шепнул он, злобно задрожав, —

Ужо тебе!..» И вдруг стремглав

Бежать пустился…

(Уже тогда, в апогее сталинской диктатуры, я ощущал тираноборческий пафос и трагизм этих строк.)

Именно тогда, в 1937 году, Пушкин был официально провозглашен великим национальным поэтом. Все это были приметы времени. Незаметно идеология приблизилась к знаменитой триаде эпохи Николая I — «Православие, самодержавие, народность». Народность при этом олицетворял Пушкин, коммунистическое православие = марксизм — лежащий в мавзолее Ленин, а самодержавие — здравствующий Сталин.

Литературная работа давала папе, кроме денег, также некоторую независимость и известность в научно-педагогических кругах. Однако он долго не имел никакой ученой степени или профессорского звания. Лишь в годы войны Ученый совет Пединститута присвоил ему без защиты диссертации ученое звание кандидата педагогических наук за его «Задачник».

Папу любили очень многие — и близкие, и «дальние». Он был добрым, мягким и принципиальным человеком, с твердой мудростью, с сочувствием к людям. Был ли папа удовлетворен своей судьбой? Это трудный вопрос. Я думаю, что он знал себе цену и понимал, что не полностью реализовал свои богатые возможности (и он любил поговорить об этом со мной). Но в то же время у него была житейская, человеческая мудрость, дававшая ему возможность извлекать истинную глубокую радость из того, что было в его жизни (редкое, счастливое умение!). Его любимой пословицей было «Жизнь прожить — не поле перейти». Он очень много вкладывал в эти слова — и понимание сложности и противоречивости жизни, и чувство ее трагичности и красоты, и извинение тем, кто оступился на жизненном пути. Еще у него была любимая пословица: «Чувство меры есть высший дар богов». Ее он применял к искусству (особо выделяя Бетховена за его простоту, обращенную к людям с благородной героической мыслью, в борьбе с судьбой), к преподаванию, к науке (последовательно, без перескакивания через ступеньку, без вундеркиндства — это он очень недолюбливал — и без поверхностности вести к глубокому знанию), к политике (тут он говорил, что большевикам чувства меры не хватает больше всего, и это в его глазах было суровым приговором), к жизни вообще, к личным отношениям. Эта пословица выражала папино понимание гармонии и мудрости. На меня эта позиция производила сильное впечатление, но следовать ей полностью я не мог. Во мне бродила еще какая-то другая закваска, внутренняя противоречивость, и «уравновешивание» было для меня не даром, а трудно достижимой целью, вернее даже полностью не достижимой. Впрочем, я думаю, что это — общечеловеческое свойство… (Бетховена, упомянутого выше, не меньше, чем других.)

Вспоминая свой жизненный путь, я вижу, наряду с поступками, которыми я горжусь, некоторое число поступков ложных, трусливых, позорных, основанных на глупости или непонимании ситуации или на каких-то подсознательных импульсах, о которых лучше не думать. Признавшись тут в этом в общей форме, я не собираюсь останавливаться на этом в дальнейшем — не потому, что я хочу оставить у читателя о себе преувеличенно идеальное представление, а из нелюбви к самобичеванию, самокопанию, эксгибиционизму, а также считая, что никто еще не учился на чужих ошибках. Хорошо, если человек способен учиться на своих ошибках и подражать чужим достоинствам. Вообще же мне бы хотелось, чтобы эти воспоминания были больше не обо мне, а о том, что мне удалось увидеть и понять (или считать, что понял) в моей 60-летней жизни. Мне кажется, что и читателям (доброжелательным) так будет интересней.

Эта книга поэтому, как я уже писал в предисловии, — не исповедь…

Мои интересы, увлечения опытами, математикой, задачами радовали папу по-настоящему, и стало как-то само собой разумеющимся, что после школы я пойду на физфак. Может, тут было отчасти желание, чтобы я как-то пошел дальше папы, осуществив то, что ему в силу жизненных обстоятельств не удалось. Но в гораздо большей степени — желание, чтобы я получал удовлетворение от работы. Но при этом папа постоянно предостерегал от всех форм снобизма. Он был глубоко убежден и внушал своим детям, что любая добросовестно, профессионально, с любовью выполняемая работа всегда ценна.

Для дополнения картины детства необходимо рассказать о семейных праздниках, дачной жизни, дворе.

Детские праздники устраивались в дни рождения и именин детей и на елку (и у нас в доме, и у Кудрявцевых, о которых я расскажу ниже) — со сладким угощением, обычно домашним мороженым, с общими играми, шарадами, фокусами. (Фокусы показывал чаще всего папа — монета, которую нельзя смахнуть щеткой с руки; переламывание спички внутри платка — конечно, спичка остается целой; и другое, в том же роде, к неизменному восторгу детей.) Шарады были особенно важным элементом, в них большую изобретательность проявляли взрослые и старшие ребята — Катя и ее товарищи, но и младшие имели возможность проявить себя, изображая бандитов, нищих, пиратов, миллионеров и даже небесные тела (более «серьезные» шарады ставились на даче Ульмеров, о которых я скажу ниже). Традиционным номером всех праздников было появление «Американца, читающего газету». Это обычно был папа с вешалкой на палке в руке, на вешалку накидывалось пальто и прицеплялась шляпа. Американец сначала читал, пригнувшись, нижние строчки повешенной на стену газеты, затем распрямлялся до потолка — когда папа под пальто поднимал вверх палку.

Каждое лето наша семья выезжала на дачу. Мы снимали обычно две комнаты у дачевладельцев или в деревне, чаще всего в районе Звенигорода (в Дунино; там мы жили в доме большой и дружной семьи обрусевших немцев по фамилии Ульмер — врачей, инженеров, юристов, большинство из них потом были арестованы и погибли в 30-е годы). Другие наши дачи были в Луцине, Криушах, Песках.

В этой «генеалогической схеме» указаны (за одним исключением) только те, кого Андрей Дмитриевич упоминает в «Воспоминаниях».

Впечатления от этих трех-четырех месяцев были очень глубокие. Мы, дети, сразу разувались, оставались в одних трусиках. Уже через месяц я становился совершенно черным от загара (брат загорал гораздо слабей). Подмосковная природа — мягкая и лиричная — навсегда стала близкой. До сих пор мне кажется самым радостным лечь на спину на опушке леса и смотреть на небо, ветви, слушая летнее жужжание насекомых, или наоборот, повернувшись на живот, наблюдать их жизнь среди травинок и песчинок. Я часто надолго уходил из дома и гулял один по лесу или по межам засеянных рожью, овсом, клевером или гречихой полей. Мне никогда не было скучно одному. Рыбная же ловля и охота никогда меня не привлекали. С водой у меня были сложные отношения, я так и не научился толком плавать (а учиться начал с детства и продолжал в 1973 году в Батуми под руководством Алеши, сына Люси — как раз в то время, когда в газетах развернулась кампания моего «осуждения»; Солженицын в «Теленке» почему-то пишет об этом времени, что я стремился в Москву, но не мог уехать из-за отсутствия билетов, — а моим стремлением было научиться плавать).

Жили мы на даче с мамой безвыездно целое лето. Папа по воскресеньям привозил нам в рюкзаке кое-какие продукты, пока не подходило время его отпуска и он уезжал на юг или север.

В 1936 году папа взял меня в поездку на пароходе Москва — Горький — Ярославль. Мы играли в шахматы, говорили о многих важных и неважных вещах. Но купленную на пристани газету, насколько помню, не обсуждали: в ней были материалы процесса троцкистско-зиновьевского объединенного центра и речь Вышинского, полная, как всегда у него, жестокой фальшивой риторики. Я вспоминаю заключительные слова другой его речи, произнесенной полтора года спустя на процессе право-троцкистского, кажется, центра:

«Над могилами этих преступников (т. е. еще сидящих перед ним подсудимых, признавшихся под пытками во всех мыслимых и немыслимых преступлениях. — А. С.) будет расти чертополох и крапива, а наш народ пойдет вперед, к солнцу коммунизма!»[7]

Другая поездка была уже в 1939 году, я впервые увидел море и горы. Мы жили в палатке турбазы и ходили, опять разговаривая о жизни, в близлежащие ущелья, вдоль горных речек с пахнущей свежестью пенистой водой. На обратном пути мы купили в киоске газету, где сообщалось о приезде в Москву Риббентропа…

Через неделю началась вторая мировая война.

Большую роль в моей жизни в детстве играл двор — полтора десятка мальчиков и девочек, собиравшихся на площадке между тремя флигелями, где росло довольно большое дерево и немного травы, а весной даже цвели одуванчики. Сейчас там сплошной асфальт, а сама площадка кажется совсем маленькой, дом же, где я провел детство, разрушен в 1941 году немецкой авиабомбой и вместо него — новое двухэтажное здание стандартной архитектуры, в котором расположилось отделение милиции. Я заходил туда после войны только два или три раза и всегда испытывал странное чувство какой-то отчужденности. (Даже название переулка теперь другое — не Гранатный, а улица Щусева.[8]) Я не знаю, играют ли сейчас ребята в те игры, которые были самыми популярными тогда — «казаки-разбойники», «флаги» и т. п. Это все были очень подвижные, командные игры, азартные, веселые и совсем не «жестокие». Ребята поменьше, конечно, играли в вечные «классики» и «прятки» — в эти игры много играют и сейчас, но совсем изменились «считалочки». Играли мы и в «ножички», у меня на ноге сохранился шрам. С тех пор он вырос (вместе со мной) раза в три.

Очень много я играл и дома, и на улице со своей двоюродной сестрой Ириной (мы однолетки). Она была в этих играх гораздо активней и изобретательней, чем я. Ирина вовлекала меня в литературные игры-инсценировки; иногда я был Дубровским или капитаном Гаттерасом, но чаще мне доставались менее престижные роли — например, Андрия или Янкеля, изображающего на своем лице красоту паненки (и то, и другое — из «Тараса Бульбы»). Мы часто гуляли с ней, взяв саночки, по покрытому снегом Гранатному переулку. Машин тогда было так мало, что они не заботили ни нас, ни наших родителей.

У моей двоюродной сестры Кати и ее подруги Таси была многолетняя игра в индейцев. Катя называла себя Чингачгук, Тася — Ункас (имена из романа Ф. Купера «Последний из могикан»). Тогда (а еще больше, кажется, в предыдущем поколении) в нашей стране в индейцев играли часто. Всегда с восхищением перед гордыми, благородными и смелыми, свободолюбивыми индейцами (не знаю, играют ли так сейчас у нас и как играют в Америке).

Любой детский коллектив является отражением общества в целом. Все сложности и противоречия тогдашней жизни, конечно, проявлялись и в нашем дворе, но подспудно, и до поры до времени не мешали нам вместе играть, ссориться, иногда драться и мириться. Я теперь понимаю, что мои родители, которые по теперешним стандартам жизни никак не могут быть названы состоятельными, тогда для большинства семей нашего двора находились почти на вершине социальной лестницы, и это чувствовалось также и детьми.

Проявлялись ли в нашем дворе национальные противоречия? Мне кажется, в очень слабой степени. Иногда мальчику-еврею Грише вспоминали его еврейство, но без ненависти, скорей как особое качество. (Для меня этот вопрос — еврей? не еврей? — тогда вообще не существовал, как и всегда потом; я думаю, что это был дух и влияние семьи.) Более обидное отношение проявлялось иногда к мальчику-поляку. Возможно, тут играли роль мифы гражданской войны («белополяки»), а может, и более ранние русские мифы. Жестокое соперничество (часто выливавшееся в подкарауливание и драки) было с детьми соседней, «кремлевской», школы. Кажется, что в основе этого соперничества лежал детский снобизм «кремлевских».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Новая семья и семья военная

Новая семья и семья военная В 1943 году, когда освободили Миргородский район, двух сестер Василия взяла на воспитание средняя сестра их матери, а маленького Васю с братом забрала младшая. Муж сестры был заместителем начальника Армавирского летного училища. В 1944 году его

5. «Семья заменяет все. Поэтому, прежде чем ее завести, стоит подумать, что тебе важнее: все или семья»

5. «Семья заменяет все. Поэтому, прежде чем ее завести, стоит подумать, что тебе важнее: все или семья» Так сказала однажды Фаина Раневская.Уверен, тема личной жизни великой актрисы должна быть рассмотрена нами с отдельным вниманием, в отдельной главе. Причин для этого

Глава 14. Моя семья

Глава 14. Моя семья В Ростове я жил в бывшем купеческом одноэтажном особняке, состоящем из четырех комнат. Одну из них занимал руководитель Югвостбюро профсоюзов Сенюшкин (а после него — Захар Беленький с женой), в двух других комнатах жили мы с женой и сыном, а четвертая

Глава первая ДЕТСТВО. ЮНОСТЬ. СЕМЬЯ. НОВОРОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Глава первая ДЕТСТВО. ЮНОСТЬ. СЕМЬЯ. НОВОРОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Сергей Юльевич Витте родился 17 июня 1849 года в городе Тифлисе. Его отец, Христоф-Генрих-Георг-Юлиус Витте (1814–1868), уроженец Лифляндской губернии, окончил курс Дерптского университета по естественному

ГЛАВА ПЕРВАЯ Волга, Волга, мать родная. — Детство. — Семья. — «Двухпалатная система»

ГЛАВА ПЕРВАЯ Волга, Волга, мать родная. — Детство. — Семья. — «Двухпалатная система» Я родился в Заволжьи, в краю необозримых степей — в городе Новоузенске Самарской губернии. Недалеко отсюда же, на широком волжском водоразделе между губерниями Самарской и Саратовской,

Глава 2. ДЕТСТВО И СЕМЬЯ АЛЕКСАНДРЫ

Глава 2. ДЕТСТВО И СЕМЬЯ АЛЕКСАНДРЫ Я родилась 20 августа 1905 года в Севастополе на красивом субтропическом Крымском полуострове в семье частнопрактикующего врача доктора Андрея Сергеевича Воронина, и выросла с убеждением, что люди приходят на этот свет только для того,

Семья воейковых. детство и юность ученого

Семья воейковых. детство и юность ученого Александр Иванович Воейков происходил из старинного дворянского рода.Дед ученого, Федор Матвеевич Воейков, был в числе дворян, посланных Петром I для обучения за границу. Вернувшись в Россию, он поступил на военную службу. Позже

Семья. Детство. Учеба

Семья. Детство. Учеба Так как я жил с мамой (мои родители разошлись, когда мне был один год), то речь идет о ее семье.Мои дедушка и бабушка до революции жили в городе Нежине Черниговской губернии и по тогдашней классификации были простые мещане. Дед умер до моего рождения, и,

Глава 2 Семья Евы

Глава 2 Семья Евы Ночью 6 февраля 1912 года, когда родилась Ева Браун, в Мюнхене шел дождь — холодная зимняя изморось. Пока повивальная бабка помогала Фанни (Франциске) преодолеть муки долгих родов, ее муж Фритц нетерпеливо ожидал в соседней комнате. У него уже была

Семья. Детство

Семья. Детство Родился будущий король поп-музыки 29 августа 1958 года в городке Гэри (штат Индиана). Небольшой, но индустриально развитый Гэри расположен поблизости от гиганта Чикаго — индустриального центра крупнейшей промышленной зоны, сложившейся в ареале Великих озер.

Происхождение. Семья. Детство

Происхождение. Семья. Детство В 1770-1790-х годах произошел раздел Польши между Россией, Пруссией и Австрией. Галиция[93] при этом досталась Австрии. Вместе с новыми землями Габсбурги приобрели и новых подданных. Среди этих подданных было около двухсот тысяч евреев.

Семья Гончаровых. Детство Наташи

Семья Гончаровых. Детство Наташи В тридцати верстах от Тамбова, при впадении реки Кариан в Цну, некогда находилось богатое родовое поместье Загряжских, приходившихся близкими родственниками Наталье Ивановне Гончаровой, урожденной Загряжской. Это было «одно из лучших