НОВАЯ АЛЕКСАНДРИЯ

НОВАЯ АЛЕКСАНДРИЯ

Русская высшая сельскохозяйственная школа переживала в начале девяностых годов прошлого столетия тяжелые времена.

Докучаев скорбел о том, что «на всю великую Россию у нас имеется только два высших учебных агрономических заведения». Но и над этими учебными заведениями — Петровской (ныне Тимирязевской) земледельческой академией в Москве и Ново-Александрийским институтом сельского хозяйства и лесоводства, находившимся в Люблинской губернии Царства Польского (входившего в то время в состав России), — нависла угроза ликвидации.

Петровская академия, считавшаяся цит. аделью «оппозиции», подверглась в 1892 году форменному разгрому, которому предшествовала травля в реакционной печати передовых профессоров академии, возглавляемых К. Тимирязевым. Известный мракобес князь Мещерский писал в своей газете «Гражданин», что в Петровской академии «профессор Тимирязев на казенный счет изгоняет бога из природы». Министр государственных имуществ Островский исключил из состава профессоров Петровской академии Тимирязева и изгнал из нее значительное число непокорных студентов.

Еще в 1890 году в Новой Александрии в ответ на студенческие волнения больше половины слушателей было «удалено» из стен института, «дабы дать возможность оставшимся воспитанникам продолжать учебные занятия». В самом деле царское правительство меньше всего заботилось об «оставшихся воспитанниках». Вскоре последовало «высочайшее государя императора соизволение на прекращение приема студентов». А в недалеком будущем намечалось полное «прекращение» высшего сельскохозяйственного образования в стране: появление в деревне революционно настроенных агрономов явно пугало реакционные круги царской России. Чтобы придать этой чудовищной мере видимость законности, в 1892 году была создана, опять-таки «по высочайшему повелению», специальная «Комиссия по вопросу о высшем сельскохозяйственном образовании». Но на заседаниях комиссии, в состав которой входили многие петербургские профессора, выявился такой решительный протест против варварской попытки удушить сельскохозяйственную науку в России, что правительство отказалось от своего проекта.

Комиссии удалось отстоять Петровскую академию путем превращения ее в сельскохозяйственный институт. Комиссия признала необходимым реорганизовать Ново-Александрийский институт, продлить срок обучения в нем на один год, сделав его четырехлетним, и настаивала на увеличении институтского бюджета. Самое деятельное участие в работах комиссии принимал Докучаев. Решительная позиция, занятая комиссией, в большой степени объяснялась его активностью. Первая половина «сражения» прошла успешно. Нужно было выиграть и вторую половину: воспользовавшись общественным вниманием, которое привлек к себе вопрос о высшем сельскохозяйственном образовании, имевшем огромное значение для земледельческой России, добиться действительной реорганизации этого образования и вырастить знающих и прогрессивно мыслящих ученых.

Участие в заседаниях комиссии совпало у Докучаева с работой над книгой «Наши степи прежде и теперь», которая кончалась такими словами: «Если действительно хотят поднять русское земледелие, еще мало одной науки и техники, еще мало одних жертв государства, — для этого необходимы добрая воля, просвещенный взгляд на дело и любовь к земле… А этому горю может пособить лишь одна школа— школа низшая, школа средняя, школа высшая, университетская».

С первых дней своей деятельности и особенно со времени нижегородской экспедиции Василий Васильевич испытывал недостаток в помощниках и сотрудниках. Своими силами он воспитывал их, но то, что он мог сделать, было каплей в море. А Россия нуждалась в сотнях и тысячах таких людей. Надо было приложить все силы для их воспитания. Понимая всю важность этого для будущего русской науки, Докучаев принял предложение произвести реорганизацию Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства.

Кроме общей задачи — подготовки специалистов «с хорошим агрономическим и естественно-историческим образованием… и, главное, любящих свое дело», Докучаев рассчитывал в этом институте прочно утвердить в общей системе естественных наук самостоятельную науку о почве. Постоянная забота о будущем почвоведения была одной из главных причин, заставивших Докучаева отдаться новой деятельности.

Приехав в Новую Александрию, Докучаев застал институт в плачевном состоянии. О своем первом впечатлении он писал Измаильскому: «Места в институте превосходные, но порядки отвратительные». Студентов почти не было: как было сказано в официальном институтском отчете, почти все они «выбыли по разным причинам». Занятия шли только на последнем, третьем курсе. «Теоретическое преподавание наук, — гласил официальный отчет, — имело один существенный недостаток, именно: одновременное чтение лекций по таким предметам, из которых один должен предшествовать другому. Практическое преподавание наук оставляло желать многого, так как правильная организация практических занятий студентов встречала непреодолимые для института препятствия в отсутствии средств».

Язык официального отчета давал лишь слабое отражение подлинного положения дел в Новой Александрии. В действительности в институте был полный развал и запущенность. Институт помещался в поместье, некогда принадлежавшем польскому магнату князю Чарторыйскому. Перед большим двукрылым домом — центральным зданием института — был пруд, от которого веером расходились тенистые аллеи огромного парка. Центральное здание и примыкавшие к нему приусадебные помещения пришли в ветхость. Учебные кабинеты были в таком состоянии, что специальная комиссия, созданная Докучаевым, изо дня в день занималась «списыванием в расход» пришедшего в полную негодность оборудования и наглядных пособий.

Маленький кабинет нового директора скоро превратился в своего рода штаб, руководивший борьбой за переустройство всех условий жизни и деятельности института. Прежде всего пересмотрели учебные программы, построенные без учета практических потребностей деятельности, к которой готовились студенты. Не только недостаток средств, но и плохо составленный учебный план приводили к тому, что студенты получали отвлеченные знания, не закрепляемые практикой, работой в лабораториях, полевыми опытами. Докучаев добился значительного расширения практических занятий зимой и ежегодной самостоятельной и коллективной практики в собственном учебном хозяйстве, в лесничествах и на опытных полях. Ежегодно на это отводилось по новой программе два с половиной месяца. Благодаря увеличению срока обучения практические занятия не шли в ущерб теоретическим курсам. Не повезло в новой программе только одному предмету — богословию. Это было невероятно в те времена, но Докучаев добился упразднения курса богословия путем тонкой аргументации: он говорил, что, поскольку институт имеет в своих стенах не только студентов православного вероисповедания, но и значительное количество католиков и лютеран, необходимо иметь в числе преподавателей священника, ксендза и пастора, которые читали бы три различных курса богословия. А так как это не по средствам институту, то, справедливости ради, не надо читать ни одного. Вообще Докучаев энергично боролся против всяких национальных ограничений для студентов. П. В. Отоцкий говорил по этому поводу о Докучаеве: «Для него не было ни эллина, ни иудея, а были только люди хорошие и дурные, честные и нечестные, умные и глупые, а главное — полезные и бесполезные».

Этих умных, честных и полезных людей он настойчиво разыскивал, приглашал на работу в институт, старался сплотить в единый дружный коллектив. Со всеми профессорами и преподавателями в отдельности он вел подробные беседы, выясняя нужды каждой кафедры и наиболее желательную постановку преподавания данного предмета. По привычке к точности он требовал письменного изложения каждого мнения. Один из ближайших помощников Докучаева по институту, профессор А. Скворцов, вспоминает: «Василий Васильевич никогда не принимал на веру то или другое мнение, но в тех случаях, когда не считал себя достаточно компетентным для решения вопроса, справлялся о мнениях преподавателей сродных предметов или сторонних институту специалистов данного предмета». Как всегда, он советовался с Измаильским, особенно по вопросам организации практических занятий на опытных полях.

Докучаев считал, что хорошим воспитателем студентов может быть только такой руководитель, который сам наряду с преподаванием постоянно занимается научной работой. Поэтому он требовал от своих преподавателей регулярных отчетов о научной деятельности.

Больших хлопот и трудов стоило Докучаеву осуществление заветной мечты — организации кафедры почвоведения. Он ездил в Петербург, отстаивал свой проект перед специальными комиссиями и совещаниями и, наконец, добился: в Ново-Александрийском институте была создана первая в мире кафедра почвоведения. Это была огромная победа. Самостоятельная кафедра, самостоятельный курс, пусть пока что читаемый в одном институте, означали официальное признание новой науки, ее узаконение. Докучаев мечтал о большем: сельскохозяйственный институт — это институт прикладной, учебный, кафедра почвоведения с серьезной научной работой должна бы существовать при университете, но и первая победа была значительна: она вдохновляла на дальнейшую борьбу за университетскую кафедру, за полное утверждение новой науки.

Докучаев предложил возглавить кафедру своему ближайшему ученику H. Сибирцеву. Первый курс лекций, созданный им при деятельной поддержке Докучаева, лег в основу первого учебника генетического почвоведения, изданного Н. Сибирцевым через несколько лет, в 1900 году. Докучаев, творец новой науки, уступил честь чтения первого курса ее и создания первого учебника своему ученику, считая, что в данных условиях это будет более полезно для общего дела.

Главное здание Ново-Александрийского института.

Руководство институтом отнимало у Докучаева много сил и времени. Штат института, имения при нем и фермы (за вычетом преподавательского состава) состоял всего из десяти человек, включая библиотекаря, врача и казначея. А работа была еще далеко не налажена. Надо было приводить в порядок помещения, управлять имением, где размещалось большое учебное хозяйство института, добывать оборудование для лабораторий и кабинетов, книги и учебники. Снова и снова приходилось ездить в Петербург, уговаривать, убеждать, спорить, отвоевывать каждую мелочь для института. Докучаев добился увеличения бюджета института втрое. Чего это стоило, можно понять, если вспомнить, что когда в Люблинской губернии вспыхнула эпидемия холеры и на неотложные противоэпидемические работы институту потребовалось три тысячи рублей, их удалось получить после длительной борьбы, причем даже для такой ничтожной суммы понадобилось «высочайшее согласие».

С особой заботой Докучаев относился к студентам. Он был требовательным директором, настаивал на строгом выполнении учебного плана, но делал все возможное, чтобы облегчить студентам условия жизни и занятий. Теперь странно об этом говорить, но в то время одним из трудных дел оказалось создание студенческой читальни. Общежития при институте, конечно, не было, и студенты снимали в городе углы или заброшенные комнатушки, где штудировали науки. А читальня в бюджете не была предусмотрена. Докучаев отдал под читальню часть своей квартиры, примыкавшей к библиотеке. Но ни столов, ни стульев, ни ламп, ни прочего необходимого дли читальни оборудования не было, нехватало книг и журналов. Докучаев обратился со специальным письмом ко всем научным редакциям и ученым обществам с просьбой оказать содействие, и многие из них откликнулись на этот призыв и стали регулярно и бесплатно присылать литературу. Но средств для оборудования читальни не было. И Докучаев решил провести в институте цикл популярных платных лекций по основам естествознания и агрономии и таким образом пополнить бюджет института. Он не только широко оповестил об этом учебные заведения, сельскохозяйственные и научные общества в Варшаве, в Люблине (Новая Александрия находится недалеко от обоих этих городов), но и добился от железнодорожной администрации специального льготного тарифа и выделения отдельных вагонов для слушателей лекций. Цикл лекций прошел с большим успехом. Докучаев говорил о прошлом и настоящем наших степей и мерах борьбы с засухой. Даже здесь, в Новой Александрии, считавшейся в те времена захолустным местечком, Докучаев нашел возможности для пропаганды передовых воззрений среди широких слоев местного населения. Цикл лекций принес необходимые средства, — студенческая читальня была оборудована. Остаток собранных средств употребили на создание в парке спортивной площадки, кегельбана, гигантских шагов и покупки шлюпок для спортивных состязаний и катания по Висле.

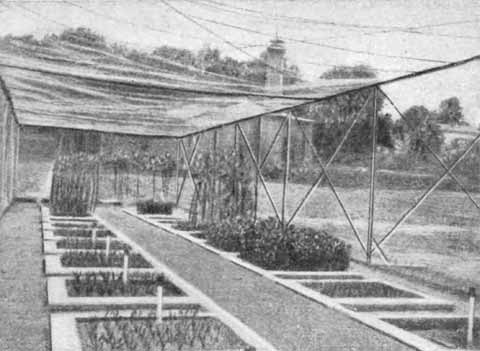

Опытные посадки Ново-Александрийского института.

В Новой Александрии Докучаев читал не только популярные лекции для приезжей публики. Не имея физической возможности вести ни одного систематического курса, он читал студентам тематические лекции по почвоведению, а раз в неделю большую аудиторию собирали лекции Докучаева по предмету, бывшему для студентов необязательным, — общему физическому очерку России.

Вдохновенные лекции Докучаева и вся построенная им система обучения завоевали ему исключительный авторитет и уважение студентов. Задачей института была подготовка практических работников— агрономов и лесничих, но Докучаев привил студентам такую широту взглядов, такой интерес к науке, что из стен института вышло большое число крупных ученых-исследователей, профессоров. Один из воспитанников Докучаева, впоследствии крупный ученый-почвовед, профессор Московского университета Иван Александрович Шульга (1874–1947), с благодарностью вспоминал, какую неистощимую любовь к исследованию и изучению русских почв, широту воззрений и настойчивость в научной работе привили молодым агрономам, воспитанникам, казалось бы, захолустного учебного заведения, эти лекции Докучаева и вся его деятельность по руководству институтом. И. А. Шульга говорил: «…Бросились мы по окончании института по всей России, не жалея сил, не боясь трудностей, на исследование почв родной страны. Этой зарядки, полученной от Докучаева, хватило нам на многие годы». Можно добавить, что профессор Шульга в своей научной деятельности действительно не останавливался перед трудностями. Этому свидетельство — исследования почв во всех зонах России, от острова Колгуева в Арктике до степи Богаз в Азербайджане, проводившиеся на протяжении нескольких десятилетий.

Здание управления опытного хозяйства Ново-Александрийского института.

Студенты ценили заботу, которую неустанно проявлял о них Докучаев. Он не забыл свои голодные студенческие годы, жалкую «хижину» и штиблеты на босу ногу и старался, как мог, облегчить жизнь новоалександрийских студентов. Он добился организации студенческой чайной (устроить столовую оказалось невозможно), много сил потратил, чтобы устроить для студентов общежитие при институте, но добиться этого не удалось: не разрешили и не отпустили средств. Совместная жизнь студентов считалась опасной, способствовавшей организации сходок, собраний и прочих нежелательных, с точки зрения властей, действий, угрожавших «спокойствию империи», тем более, что Новая Александрия была уже известна студенческими волнениями. Студенческие волнения, отражавшие общее нарастание революционных событий в стране, были и при Докучаеве. Как директор, лицо официальное, Докучаев настаивал на их прекращении; призывая студентов продолжать занятия, он выступил перед ними с краткой речью. Но, закончив официальную часть речи, он заявил студентам, что он, так же как и они, недоволен многими институтскими порядками, которые он, к сожалению, не волен изменить. И добавил, что подобное недовольство — «наше право». До этого студентам никто из официальных лиц и не намекал даже на то, что у них могут быть какие-нибудь права.

Докучаев проявил значительную твердость по отношению к властям, решительно протестуя против попыток направить в институт, как это практиковалось в подобных случаях, жандармов. Он не допустил их пребывания в институте и отстоял всех участников волнения, включая так называемых зачинщиков, — ни один студент не был ни арестован, ни выслан.

Рабочий день Докучаева в Новой Александрии никогда не был менее восемнадцати часов в сутки. Помимо научного, хозяйственного и административного руководства институтом, у Докучаева были еще утомительные обязанности по связи с местными и губернскими властями. Докучаев постоянно был вынужден ездить в Петербург по делам института, и оттуда в Новую Александрию ежедневно летели телеграммы и письма с запросами, с требованием дополнительных справок и сведений, а иногда и радостные сообщения об одержанных им победах. По возвращении в Новую Александрию снова начиналась почти круглосуточная работа. В такой горячей обстановке, как шутил Докучаев, ему приходилось доводить «до красного каления собственную лысину».

Одновременно с работой в институте Докучаев готовил к изданию шестнадцать томов «Трудов полтавской экспедиции», в которых немало было его собственных работ. Кроме того, он руководил «особой экспедицией» Лесного департамента, направлял работу каждой опытной станции и заповедного участка, готовил к выпуску первые отчеты экспедиции. Все это требовало ведения огромной переписки с разбросанными по всей стране сотрудниками экспедиции, издательствами, учеными обществами. Серьезная научная работа, проводившаяся в стенах самого института, дала возможность выпускать солидные «Записки Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства». В это же время Докучаев успевал писать значительное число статей по различным вопросам почвоведения и обдумывать новые планы предстоящих трудов. В этом водовороте дел, споров и борьбы Докучаев чувствовал себя великолепно. Он так и писал из Новой Александрии своим друзьям: «Чувствую себя прекрасно, как никогда». А как-то, приехав на несколько дней в Петербург, после бессонной ночи, когда тревожные телеграммы из Новой Александрии не дали ему заснуть, он, сетуя на эту бессонницу, воскликнул: «А все-таки как хорошо жить!»

Лишь изредка ему удавалось в Новой Александрии вырваться из здания института в тенистый институтский парк. Он отправлялся на прогулку вместе с кем-нибудь из, профессоров, обсуждая очередную волновавшую его проблему. Он уходил обычно со своим спутником в тот глухой край парка, где от прежних времен сохранилась на одной из дорожек полуразрушенная урна причудливой формы. Когда ее касались, она издавала протяжный звук, напоминавший крик «лелеки», как на Украине зовут аиста. Докучаев с удовольствием слушал крик «лелеки», напоминавший ему любимый украинский пейзаж, степной простор, волны ковыля и одинокую фигуру аиста на крыше затерянного в степи хутора.

Уголок парка Ново-Александрийского института — излюбленное место прогулок В. В. Докучаева.

Раз или два в месяц он показывался на спортивной площадке, чтобы сразиться в городки с кем-нибудь из студентов или профессоров, чаще всего с Сибирцевым. Студенты с большим интересом следили за игрой своего руководителя, отдававшегося ей со всем азартом.

Он любил борьбу, диспуты с оппонентами в стенах Вольного экономического общества или университета. Споры с противниками даже в тех случаях, когда Докучаев не выходил победителем, не приводили его в уныние. Честные споры не пугали Докучаева. Если, высказав новую смелую гипотезу, сегодня он был разбит, — завтра он снова брался за работу, продолжал борьбу и с новыми силами отстаивал свои позиции. Но в Новой Александрии борьба начала постепенно принимать такие формы, к которым меньше всего был приспособлен Докучаев. Подоплека борьбы, которую вели враги Докучаева, была самая низменная. Еще 18 апреля 1893 года Докучаев с горечью писал из Новой Александрии своему другу Измаильскому: «Здесь чортова каша… Справиться с здешними самодурами — дело далеко не легкое».

Непосредственным начальником Докучаева был попечитель Варшавского учебного округа, сановный чиновник Апухтин. Он был недоволен деятельностью Докучаева. Его, собственно, мало беспокоили учебные реформы, проводимые в институте, — его тревожила и раздражала другая перемена, которая произошла в институте. До приезда Докучаева отношения между институтом и Апухтиным носили характер «патриархальный», «вотчинный». На обязанности директора института лежали всякого рода натуральные поставки. Учебное хозяйство имения до появления Докучаева не приносило институту дохода: масло, молоко, овощи, живность — все, что производилось в хозяйстве, безвозмездно отправлялось Апухтину.

В институте нехватало помещений для занятий и лекций, но обширные апартаменты были отведены для Апухтина, проводившего здесь, как в своем родовом поместье, летние месяцы, что дорого обходилось институтскому хозяйству.

Докучаев разрушил эти «вотчинные» порядки. В бывших апартаментах Апухтина разместили кабинет и лабораторию новой кафедры почвоведения. И тогда началась борьба, тяжелая, изнурительная борьба с вельможным попечителем. Все мероприятия Докучаева тормозились, все нововведения осуждались, его все больше и больше опутывали сетью мелких кляуз, доносов, сплетен. В Петербург из учебного округа шли отчеты, искажавшие все дела и поступки Докучаева. Если он настаивал на создании общежития, Апухтин, который не мог простить «захват» своей летней резиденции, не только не поддерживал ходатайства Докучаева, но намекал в Петербурге на опасный противоправительственный характер этого проекта. Твердая позиция по отношению к властям, проявленная Докучаевым в период студенческих волнений, вызвала новую волну доносов на «неблагонадежного» профессора, «подстрекающего» студентов на «возмутительные действия». И так изо дня в день, из месяца в месяц. Сначала Докучаев не обращал на это внимания. Дальше становилось все хуже. Завязывалась борьба с подлым и мелким врагом, действующим исподтишка, с помощью всего арсенала канцелярских ухищрений, выработанных российскими помпадурами на протяжении долгого времени. В письмах Докучаева появляются все чаще такие слова: «Мои отношения с Апухтиным натягиваются все более и более», «Мои отношения с Апухтиным натянулись так, что могут лопнуть к 1 сентября».

На четвертый год пребывания в Новой Александрии, за несколько месяцев до первого выпуска воспитанников, Докучаев не выдержал. Измученный, разбитый нравственно и физически, летом 1895 года он покинул Новую Александрию, сказав на прощальном обеде восточную пословицу: «Никто не тревожит бесплодное дерево, но каждый бросает камни в то, на котором растут золотые яблоки».

Уход из Новой Александрии означал крушение заветных планов Докучаева, его надежд на воспитание достойных продолжателей и учеников, и ставил под сомнение будущее кафедры почвоведения, созданной с таким трудом. Больше трех лет жизни он отдал Новой Александрии, безжалостно расходовал на нее свои силы, вложил в дело всю душу, и в результате выдающийся ученый вынужден был уйти. Одолеть чиновную силу не мог в те времена в России ни один, даже самый выдающийся ученый.

Победа досталась Апухтину легко, потому что прогрессивная деятельность Докучаева не могла не вызвать враждебного отношения в правящих кругах, с большой подозрительностью следивших за реформами ученого.

Узнав об отъезде Докучаева, Апухтин немедленно дал предписание новому институтскому начальству: «Моего помещения не занимайте; оставьте его для меня».

Петербург встретил Докучаева новым ударом. В начале года Докучаев подал в правительственные инстанции докладную записку «О полезности и своевременности учреждения при физико-математических факультетах императорских университетов двух новых кафедр — почвоведения и учения о микроорганизмах». К записке был приложен подробный исторический очерк развития почвоведения в России, где было убедительно показано его практическое „и научное значение. Докучаев с законной гордостью заявлял, что работы отечественных ученых «действительно дают русскому почвоведению несомненное право на самостоятельное почетное место среди своих собратьев за границей». Очерк был снабжен примерной программой университетского курса почвоведения, составленной Н. Сибирцевым. Разносторонность, присущая Докучаеву, сказалась и в одновременном, серьезно обоснованном ходатайстве о создании кафедры другой науки, с большим, по мнению Докучаева, будущим, — кафедры микробиологии.

Предложение Докучаева получило широкую поддержку со стороны многих ученых. Д. Менделеев писал Докучаеву в январе 1895 года:

«С огромным интересом прочел я Ваш ряд статей о почвоведении и бактериологии. Это… вклад, за который Вам скажут спасибо в настоящем и будущем практические люди земли и государственники… Итак, земля — труп в сказаниях, а у нас она кормилица, — живая. Научить этому, думаю, очень полезно и начинать в университетах пора. Об успехах Вашего ходатайства не смею сомневаться. В бактериях немного сомневаюсь, но в почвах ни на минуту. От души желаю полного успеха».

Несмотря на то, что Менделеев не сомневался в успехе, Докучаеву, вернувшемуся в Петербург, было сообщено, что его проект об учреждении университетских кафедр почвоведения и микробиологии отклонен. Этот удар для Докучаева был тяжелое предыдущего. Возможности научной работы в результате длительной борьбы не расширялись, а сужались. И именно в то время, когда Докучаев больше всего нуждался в помощи и поддержке, когда этот сильный человек был доведен до отчаяния, произошло еще одно несчастье. Его верный друг, Анна Егоровна, бодрая и веселая, поддерживавшая его в периоды самой тяжелой борьбы, была не в состоянии сделать это теперь. Всегда цветущая и неутомимая, она внезапно заболела Тяжело и по всем признакам неизлечимо.

Ранней осенью 1895 года Докучаев, сломленный всеми этими ударами, заболевает тяжелой формой нервного расстройства. «Мы не знаем медицинского названия болезни, — говорил ученик Докучаева, — но нам кажется, что она не что иное, как крайняя форма переутомления».

Систематическое многолетнее перенапряжение сил, конечно, сыграло свою роль в этой катастрофе. Но понятно, что дело объяснялось далеко не одним переутомлением. Тот же П. Отоцкий спустя несколько лет, в 1903 году, задавался вопросом: почему этот одаренный исключительными силами ученый и общественный деятель так преждевременно был выведен из строя? Несмотря на понятную осто-. рожность в выражениях (это был 1903 год), он объяснял трагедию, постигшую Докучаева, с достаточной ясностью и убедительностью:

«Нам кажется, что причины здесь более общие, лежащие в самых условиях нашей русской общественной деятельности. В самом деле, как можно иначе охарактеризовать деятельность крупного русского общественного деятеля, в особенности такого новатора, каким был Докучаев, как не словом «борьба»?! Борьба, непрерывная и изнурительная, с общественной и бюрократической рутиной, с недоразвитостью и невежеством, с квиетизмом[21] наконец, с личными самолюбиями и эгоизмом. Пробегая взглядом всю. деятельность Докучаева, поражаешься, сколько приходилось ему тратить сил и энергии на борьбу с препятствиями, — несомненно больше, чем на организацию самого дела. Каждую пядь приходилось отвоевывать силою». Эта борьба, особенно «с общественной и бюрократической рутиной» царской России, сломила даже такого богатыря, каким был Докучаев.

Но могучий организм Докучаева не хотел сдаваться. Весной 1896 года Докучаев стал поправляться. Еще не окрепнув, похудевший и слабый, не слушая советов и уговоров друзей, он снова отдается кипучей деятельности, начинает читать лекции, выступает с докладами, берется за устройство почвенного отдела на Нижегородской выставке, едет в Нижний Новгород, подбирает почвенную коллекцию, пишет к ней обстоятельный каталог, превышающий десять печатных листов, и… снова надрывается. На этот раз болезнь протекает еще тяжелее, и Докучаев осень и зиму 1896–1897 годов провел в лечебнице. Зимой его состояние ухудшилось, и две недели он бредил. Когда кризис миновал, Докучаев узнал о тяжелом горе, постигшем его: Анна Егоровна умерла от рака. Докучаев провел несколько мучительных месяцев; тягостное умственное бодрствование не покидало его ни днем, ни ночью.

«Что касается моего здоровья, — пишет он к одному из своих учеников в июле 1897 года, — то оно, в общем, очень нехорошо. Особенно меня беспокоят — сильный шум в висках, бессонницы, ослабление памяти, слуха и зрения. Лето, видимо, не принесло мне никакой пользы. Боюсь, что мое здоровье потеряно навсегда: а так жить, без дела, без интереса, страшно тяжело, дорогой…» Это письмо говорило о трагической ясности сознания Докучаева, полностью понимавшего весь ужас своего положения.

Одному из своих друзей он писал из лечебницы: «Душевное спасибо Вам за Ваше сердечное письмо. Мне теперь, — больному, разбитому нравственно и физически, среди страшных колебаний и угрызений совести, — особенно после потери моей несчастной жены, которой я обязан всем, что есть хорошего в моей жизни, — всякое теплое слово, всякое сочувствие крайне ценны и трогают меня до глубины все еще не вполне засохшего сердца».

Но и на этот раз могучий организм его вышел победителем. К началу осени Докучаев снова был дома, за тем же большим столом, в кругу друзей и учеников. Он еще слаб, мнителен, не уверен в своих силах, но уже интересуется всеми вопросами науки и жизни. Больше всего ему помогают окрепнуть мысли и разговоры о любимой науке. Новый прилив сил появился у него благодаря трогательному проявлению внимания со стороны учеников: в Петербурге в это время происходил VII Международный теологический конгресс, и ученики организовали на нем образцовую почвенную выставку в честь своего учителя. Пережив временную утрату своего учителя, они еще глубже осознали его роль для науки и значение его в личной судьбе каждого из них.

В. Вернадский писал Докучаеву 8 сентября 1897 года, через несколько дней после возвращения Докучаева из лечебницы: «…Я все время больно и сильно чувствовал Вашу болезнь и Ваше горе. Годы моей молодости, когда под Вашим руководством и при Вашей помощи я приступал к научной работе, тесно связаны с самыми дорогими для меня интересами науки.

…Ваша жизнь прошла в такой интенсивной, огромной работе, которая доступна немногим, и теперь, после выздоровления, я уверен, что Вы будете работать в области дорогих Вам интересов. А следы Вашей работы живы до сих пор кругом, и постоянно нам приходится наталкиваться на них. Вы знаете, что это можно сказать далеко не про всякую научную работу, когда над ней прошли года».

Особенно обрадовался выздоровлению Докучаева Измаильский. Получив докучаевскую телеграмму, нарушившую, наконец, почти годичное молчание, он 22 сентября 1897 ответил длинным письмом, не похожим на обычные письма сдержанного Измаильского. Больше всего он желал Докучаеву здоровья и новых успехов в работе.

И Докучаев, как и после первого приступа болезни, не окрепнув как следует, не набравшись сил, снова погрузился в работу.

— Все мое спасение в работе, — говорил он.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

3. Александрия-71

3. Александрия-71 Как будто солнечное марево бежит блёстками по клонящимся под ветром травам. Чёрной, подвижной, глухо шумящей стеной стоят могучие деревья парка. В этом ветре, движении растений, солнца, воды, копошении всего живого — и есть, видимо, смысл жизни. И ещё в

Воскресенье, 1 ноября 2009 года Новая сумка провизии, новая карта и последний апельсин

Воскресенье, 1 ноября 2009 года Новая сумка провизии, новая карта и последний апельсин Ну вот, у меня остался последний свежий фрукт. Я только что с наслаждением понюхала свой последний апельсин. Мне будет его так не хватать! Что касается еды – я сегодня впервые вытащила

Новая армия

Новая армия Создавая новый род войск, а именно – силы специальных операций, необходимо законодательно закрепить в руководящих документах ВС России тот факт, что специальные операции – это вид самостоятельных боевых действий, а силы специальных операций – это отдельный

ТРАПЕЗУНД. АЛЕКСАНДРИЯ. ГЕЛУАН

ТРАПЕЗУНД. АЛЕКСАНДРИЯ. ГЕЛУАН 5 ноября выехали из Телави в Тбилиси получать бумаги для заграничного путешествия. Здоровье Климента Квитки за последний год значительно улучшилось, и теперь, получив двухмесячный отпуск в окружном суде, он сопровождал жену к месту

АЛЕКСАНДРИЯ — ЭЛЬ-АЛАМЕЙН (17 марта 2010-го)

АЛЕКСАНДРИЯ — ЭЛЬ-АЛАМЕЙН (17 марта 2010-го) 17 марта 2010-го. Мы с немцами едем в Александрию и Эль-Аламейн. Проезжаем Вади-Натрун. Полицейские щелкают фотоаппаратами, подливают себе «Егермайстер».На всем пути из Каира в Александрию стоят двух-трехметровые башни —

Александрия

Александрия Пока разбирались с Румынией, произошли изменения и в далекой от нас гражданской жизни: 26 июня 1940 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода

Египет: Александрия и Каир

Египет: Александрия и Каир Долгожданные первые шаги по африканской земле, однако, были отложены местной службой здравоохранения: порт Александрии был закрыт. Не привыкшему к жаре юному Брему африканский зной преподнес первый урок: жгучие лучи вызвали ожоги лица у

Александрия

Александрия Hail to the chief, who in triumph advances! Scott. С рассветом противник продолжал теснить нас по всему фронту При полном недостатке патронов положение становилось критическим. Врангель молча шагал взад и вперед по комнате. Неожиданно от Топоркова пришел экстренный пакет: это

7. Новая кожа

7. Новая кожа Ходили слухи, что сегодня мы получим наше снаряжение. После завтрака мы, волнуясь, бродили вокруг, надеясь потерять вместе со старыми костюмами постоянное напоминание, что мы были штатскими: и избежать презрения, которое читаем мы сейчас в глазах тех, кто в

Новая любовь

Новая любовь Василий Васильевич Катанян:«Маяковский ухаживал за Лилей бурно, безоглядно. Ему нравилось и то, что перед ним была дама, женщина другого круга – элегантная, умная, воспитанная, до конца непознаваемая, с прекрасными манерами, интересными знакомыми и лишённая

Новая жизнь

Новая жизнь Время наступило необыкновенное. События, тесня друг друга, обрушивались на россиян стремительно, каждый день приносил что-то новое.Вечером 2 марта (сразу же после отречения Николая Второго) Временный Комитет Государственной думы образовал Временное

Новая жизнь, новая работа и новые друзья

Новая жизнь, новая работа и новые друзья Вот мы и стали жить в двух наших роскошных комнатах в самом центре Ростова. Но жизнь сначала была очень скудной – денег катастрофически нехватало – я получал оклад ассистента. Думаю, что уровень жизни был примерно таким же как у