КРУПНАЯ ИГРА

КРУПНАЯ ИГРА

День был воскресный, Николай поднялся позже обычного. Завтракали все вместе, но в томительном молчании. Артур Готлибович не разговаривал с сыном.

За кофе Вера Иосифовна сделала неловкую попытку примирить стороны.

— Слушай, отец, — сказала она, — ты уже совсем стал Артур-Бурч! Бурчишь и бурчишь себе под нос. С тех пор как сын работает, я не ломаю голову над тем, что положить в кастрюлю. В доме есть все: и настоящий кофе, и даже сливочное масло к завтраку...

Во время этого монолога Артур Готлибович придвинул к себе масло, чтобы сделать бутерброд, но, как только до него дошло сказанное женой, демонстративно отодвинул масленку и посыпал хлеб солью.

— Знаешь, Артур, — возмутилась Вера Иосифовна, — это у тебя от театра, где ты был директором! Играешь благородного героя, как на сцене!

— Я не мо-гу мириться с тем, что мой сын работает на оккупантов! У меня это масло встает поперек горла! Мы жили и проживем без гитлеровских подачек! — резко сказал старик, встал из-за стола и вышел из комнаты.

— Ну, сын, что ты скажешь на это? — спросила Вера Иосифовна.

— Мне думается, надо относиться терпимо к чужим убеждениям, если они искренни, — сквозь улыбку сказал Николай. — Спасибо, мама, за вкусный завтрак. — Он посмотрел на часы. Было десять, а в одиннадцать — свидание с Зиной на Арнаутской.

Николай шел кратчайшим путем по Канатной.

С тех пор как он был на пирушке у Вагнера, его неотступно преследовала одна мысль: связаться с профессором Лопатто по вопросу производства детонаторов и взрывчатых веществ.

«Диверсии на ремонтируемых судах, как бы мы их ни разнообразили, неизбежно привлекут внимание сигуранцы и гестапо, — думал он. — Почерк-то один. Потянут за ниточку и доберутся до клубка. А вот взрывчатка, скажем, в куске антрацита подброшенная в бункер... Корабль выходит в открытое море — и вдруг взрыв! Попробуй найди виноватого. Но можно ли доверять Лопатто? Характеристика, данная профессору Илиничем, исчерпывающе ясна: «беспартийный коммунист»! Это не мешает Лопатто преподавать в университете, и сигуранца его не трогает... Правда, оккупанты заигрывают с интеллигенцией. После жестокого террора они демонстрируют свой гуманизм. Нет, здесь что-то не так... Если я приду к профессору домой и с глазу на глаз... Хорошо, предположим, Илинич прав, Лопатто советский человек, но, чтобы вызвать его на откровенность, я сам должен внушать доверие, а я — немец! Перебежчик, работающий на германскую администрацию! Черт, какой-то заколдованный круг!..»

Так и не решив этого вопроса, он пришел на Арнаутскую. Юля была дома одна, мать ушла на базар, а Зина опаздывала.

Просматривая отпечатанные на машинке сводки Совинформбюро, Николай сказал:

— Помнишь, ты рассказывала о Пироге: он услышал детский плач и отправился с доносом в сигуранцу. А что, если он услышит стук машинки?

— Приходится печатать в часы, когда господин Пирог занимается коммерцией, плотно закрывать обе рамы, занавешивать окно ватным одеялом.

— Листовки будешь клеить в районе Преображенской и Екатерининской. Повторяться не следует. Каждый раз будем выходить с листовками в другой район. Да, Юля, есть поручение...

— Подождем Зинаиду? — предложила она.

— Нет, поручение тебе. Придется еще раз посмотреть подшивку «Одесской газеты» за вторую половину прошлого года и первую этого. Прочти все, что опубликовано под псевдонимом Михаил Октан, и составь краткую аннотацию.

— «Михаил Октан», — повторила она, — «Михаил Октан»...

— И второе: постарайся узнать у студентов, в крайнем случае в канцелярии университета, домашний адрес профессора химии Эдуарда Ксаверьевича Лопатто.

— Эдуард... Немец? — спросила она.

— Нет, поляк или белорус.

— «Эдуард Ксаверьевич Лопатто»... — повторила она.

Раздался стук.

— Это Семашко, — сказала Юля и пошла открывать дверь.

— Простите за опоздание, — извинилась Зина. — Мне Берндт велел утром, когда Лена уйдет в магазин, занести ему этот аккумулятор, а Лена сегодня, как на зло, не торопилась...

— Судом присяжных оправдана... Юля, дай ей десять штук листовок. Будешь клеить в районе мельниц.

— Ясно. — Зина свернула листовки в трубочку и сунула их под подкладку сумки.

— Слушайте, девушки, внимательно: сейчас мы с вами идем в Колодезный переулок. Я захожу в дом, вы остаетесь на улице. Из дома я выйду с женщиной, ее зовут Берта Шрамм. Постарайтесь хорошо запомнить ее лицо, походку, манеры, платье. Вы будете наблюдать за домом в Колодезном переулке, за Бертой Шрамм, когда она выйдет на улицу. Необходимо выяснить, с какими людьми связана эта женщина.

— Один вопрос: чем, какой необходимостью это вызвано? — спросила Зина.

— Берта Шрамм общается с офицерами оберверфштаба, с крупными чиновниками оккупантов, со всякими предателями из ОРА[16], из «общества бывших офицеров царской армии». Эта женщина может служить источником информации. Но у меня есть подозрение, что она завербована сигуранцей!

— Какие для этого основания? — настаивала Зина.

— Случайно оброненная фраза: «Не люблю я тайной полиции!» Так может сказать человек, испытавший на своей шкуре, что такое тайная полиция.

— Задал ты нам задачку... — вздохнула Зина.

— Задача не из легких, — поддержала ее Юля. — Представь себе, зайдет она в подъезд дома, а в нем десятки квартир... В какую же из них вошла эта женщина?

— В каждом отдельном случае придется ориентироваться на месте, подсказать готовое решение нельзя.

Они вышли на улицу. До угла Полицейской и Колодезного шли вместе, потом Николай пошел вперед, а девушки за ним на некотором расстоянии.

Дверь ему открыла Берта. Просто одетая, без косметики на лице, с волосами, собранными на затылке в тугой узел, она казалась моложе и миловиднее.

— Вы опоздали! — вместо приветствия сказала она.

— Не в моих правилах, но что поделаешь!.. Я проспал...

— Асина троица ждет нас на пляже Я сейчас только возьму сумку и зонтик. Вы на машине?

— У меня нет машины. Вы, Берта, избалованы. Мы поедем трамваем, как все смертные...

Опираясь на зонтик, с большой пляжной сумкой, она вышла в прихожую, и они спустились вниз. На улице Николай увидел Зину: не спеша, она шла им навстречу. Затем Юля, поравнявшись с ними, неожиданно протянула его даме букет махровой гвоздики:

— Купите, мадам, цветы!

Пришлось Николаю раскошелиться на десять марок.

Берта взяла гвоздики, благодарно взглянула на Гефта и сунула их стеблями в сумку.

До Ланжерона добирались долго — трамваем и пешком. На пляже разыскали троицу Аси Квак, выслушали упреки за опоздание, разделись и бросились в море.

Публика на пляже была самая пестрая: румынские господа офицеры с дамами и денщиками, которые под палящим солнцем оберегали господскую одежду; жены чиновников румынской администрации, жирные, малоподвижные, в откровенных купальниках; дельцы, спекулянты, целые компании, каждая со своим тентом и винами в ведерках со льдом.

Ася Квак, как всегда, с Москетти и Загоруйченко. Боксер в трусах с вышитым трезубцем — эмблемой украинских националистов. Он позирует, играет мышцами, жадно ловит все сказанное ему вслед. Они приехали в машине итальянского консула, большом семиместном «Фиате», в которой было холодное пиво и бутерброды — забота хозяина «Гамбринуса» Мавромати.

Устроившись на лежаке рядом с Загоруйченко, Николай пытался навести разговор на интересующую его тему:

— В прошлый раз этот самовлюбленный Нарцисс — Илинич вмешался в нашу беседу...

— О чем? — спросил Загоруйченко.

— Мы говорили о том, кто и когда перешел линию фронта...

— А, помню!

— Я это сделал с большим опозданием, тебе удалось в тридцать девятом, хотя я и не могу себе представить как...

— Очень просто. На соревнованиях в Ленинграде ко мне в раздевалку зашел тренер немецкой команды и сказал... Ну, что он сказал, не так важно. Он назначил мне свидание. С ним пришел еще один, помощник военного атташе посольства... Меня долго уговаривать не надо было, я быстро сообразил что к чему... Это Илинич считает, что у меня мускулы развиты за счет мозгового вещества...

«Илинич прав, — подумал Николай, — он просто глуп, этот Загоруйченко, по-кулацки расчетлив. И с Асей Квак он путается не без корысти: кредит в «Гамбринусе», да и Мавромати — член правления клуба «Ринг», один из его учредителей. Мелкая, продажная душонка! Беда, что с ним общается молодежь. Некоторые юнцы считают Загоруйченко своим идеалом, подражают ему, идут за ним... Куда же он их ведет, человек без родины?» Но вслух Николай сказал:

— Свое предложение дипломат подкрепил чем-нибудь существенным?

— Хохол словам не верит, деньги на бочку!

— А что же за эти деньги?

— Так, разное... Получить, передать, укрыть, посветить...

— А ты когда-нибудь думал, Олег, что придется держать ответ?

— Перед кем? — Лицо его приняло настороженное выражение, бугры мышц напряглись и замерли в ожидании ответа.

Подняв с земли камень, Николай сказал, словно думая вслух:

— Перед тем, что хранит этот ракушечник... Перед теми, кто в землю ушел... Из земли выйдет...

— Ха! — облегченно выдохнул Загоруйченко и перевернулся на спину. — Ты, случаем, вирши не кропаешь?

— Нет, стихов не пишу... — сказал Николай и сквозь усмешку добавил: — Богословием занимаюсь...

Как ни тихо было это сказано, Загоруйченко услышал и удивленно вскинул на него глаза.

Потом, закусывая ломтями сыра, они пили пиво в посольской машине, ели мидии, приготовленные по-гречески, купались, лежали на солнце...

Были и встречи — к ним подходили разные и совершенно незнакомые Николаю люди. Расслабленные солнцем, они вели безразличные неторопливые разговоры обо всем и ни о чем, двусмысленные и пошлые...

И все же Николаю удалось разбудить в Берте какие-то человеческие чувства, вызвать ее на откровенный разговор. Случилось это так.

— Мне нравится Илинич, — сказал Николай, когда они остались вдвоем в машине. — Сильный человек. Он знает, чего он хочет.

— Вы так думаете? — Берта иронически улыбнулась.

— Конечно, я его совершенно не знаю. Впервые увидел в тот вечер. Но я читал его статьи, присматривался издали... Человек он яркий, самобытный...

Этого оказалось достаточным, чтобы Берта, вспыхнув от негодования, заговорила... Она говорила так, словно долго хранимое молчание ей стало невыносимым.

Берта Шрамм, это ее девичья фамилия, родилась в Люстдорфе в зажиточной семье немецкого колониста. В тридцать пятом году, шестнадцати лет, вышла замуж за судового механика. Муж взял ее из дома, где вся жизнь была подчинена накопительству, власти денег. С двенадцати лет Берте внушали: ты у нас одна, все, доченька, тебе, твое приданое, твои сундуки. Но пришел человек и взял ее без приданого, без сундуков... Мир оказался новым и сказочно красивым. Но однажды среди ночи, в этот день муж вернулся из загранплавания, в их комнату, громко топоча сапогами, вошли люди, все перерыли в доме, забрали какие-то бумаги и увели мужа... Берта стала женой «врага народа», Ей сказали, что муж ее продался за тридцать сребреников. Теперь ей было все равно, что станется с ее жизнью...

— И вот что из меня сделали, — проглотив слезный ком, сказала она. — Вы, наверное, думали, что мне сорок, а мне двадцать четыре... К чему я все это? Да! Илинич! «Человек яркий, самобытный». Было время, так думала и я... Скажите, Николай, после того что сделали со мной люди, вы понимаете, как я очутилась в доме на Колодезном? — и не дожидаясь ответа: — Вот я думаю об Илиниче и не могу понять: зачем он появился в Колодезном переулке? У меня все отняли, ничего не дав взамен. Ему было все дано: он кончил институт с отличием, стал инженером, занимал высокий пост, перед ним открывалась возможность научной деятельности. И вот в тридцать седьмом его по дешевке купили... А в конце сорок первого он перешел фронт, был офицером в отряде «Тодт», получил гитлеровские награды, ездил в оккупированную Варшаву, в Брюссель и Париж. Он и сейчас делает что-то и где-то... А внешне — благородная грусть и разочарованная улыбка... «Человек самобытный и яркий». Когда он появился в Одессе, я тоже клюнула на этого «самобытного червячка»... Я женщина, мне простительно, но вы...

— Живете по закону инерции, — неопределенно сказал Николай.

— Специальности у меня нет. Что я умею делать? Ничего. На Колодезном я хоть сыта и крыша над головой...

В машину вернулась троица Квак, стало тесно и шумно. Они одевались, и если Николай и Берта хотели, чтобы их подвезли до центра, надо было торопиться.

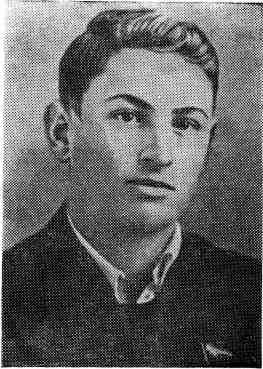

Николай Федорович ЛЯШЕНКО

Бригадир механического цеха, активный член подпольной группы.

Позже, оставшись наедине с клеенчатой тетрадью, анализируя сегодняшний день, Николай пришел к заключению, что время не прошло даром. Но мысленно он был уже в завтрашнем дне, на завтра назначено испытание «Райнконтра».

Два дня назад бригадир Ляшенко пришел к Рябошапченко в большом смятении:

— Что будем делать, Иван Александрович? — сказал он. — При укладке валов и монтаже муфт переднего и заднего хода смещение на полтора миллиметра!..

— А что говорит инженер Гефт?

— Он вроде ничего не видит, говорит: «Гут!» За такое «гут» нам головы оторвут! — мрачно сострил Ляшенко.

— Будем собирать, как есть, — подумав, решил Рябошапченко.

— А как же испытание?

— Что же, у вас и маховики не проворачиваются? — спросил Рябошапченко.

— Да нет, поднатужиться — можно провернуть...

— Ну и хорошо. Святой Микола Мирликийский вывезет.

Этот диалог, переданный Иваном Александровичем, Николай вспомнил сейчас со всеми подробностями. Утром на испытаниях будут майор Загнер и капитан Риш из оберверфштаба. К двигателям встанут он сам и Ляшенко. Механика и его помощника они спровадят на верхнюю палубу.

Солнце его разморило, охватила усталость, хотелось спать. Он погасил лампу и хотел было лечь, как послышался осторожный стук в дверь. Николай открыл первую дверь, прислушался и тихо спросил:

— Кто?

— Рябошапченко! — услышал он и с удивлением и тревогой открыл дверь.

Иван Александрович в комнату не вошел, а поманил Николая во двор. Они спустились вниз.

— Что случилось, Иван Александрович? — спросил Николай.

Он понимал, что так поздно из Аркадии, где жил Рябошапченко, сюда, в центр, его могло привести только важное, неотложное дело.

— Случилось такое, что я решил, не дожидаясь утра, повидаться с тобой и предупредить, — начал Рябошапченко. — Сегодня, часов в восемь вечера, ко мне пришли Иван Мындра и Василий Тихонин. Со всей категоричностью Тихонин сказал, что после того, как они прочли сводку Совинформбюро — каюсь, я показал, — они решили не «чикаться». Василий так и сказал: не «чикаться» с оккупантами по мелочам, а во время ходовых испытаний «Райнконтра» в понедельник, завтра, выбросить в море гитлеровскую шкуру Гефта, изолировать команду и увести буксир в расположение частей Советской Армии. В этом деле, по его словам, принимают участие Сушило, Кучма и Кудым-Васильев. Тихонин, как машинист первого класса, встанет к машинам, а Иван Мындра — яхтсмен, капитан малого плавания — будет штурманом.

Василий Лукьянович ТИХОНИН («Василь»).

Рабочий механического цеха, активный член подпольной группы.

Иван Яковлевич МЫНДРА.

Рабочий механического цеха, активный участник подполья.

— Ха-ро-ший парень!.. — не удержался Николай. — Ну, а что же ты, Иван Александрович?

— Что я? Не мог же я сказать Тихонину правду!.. Выругал его за авантюризм. Потребовал строгой дисциплины. Запретил даже думать о захвате «Райнконтра». Поначалу я даже посмеялся, потом появилась у меня тревожная мысль: а вдруг они не послушают? Свербит и свербит в мозгу. Я не выдержал — и к тебе, благо, у меня ночной пропуск...

— А знаешь, Иван Александрович, ведь ты маху дал.

— Неужели?

— Ты бы похвалил Тихонина за боевитость, за патриотизм, за интересное решение, а потом невзначай сказал, что на «Райнконтре» далеко не уйдешь. Что муфты переднего и заднего хода смонтированы с тайным расчетом лишить его возможности маневра. А план Тихонина можно осуществить на быстроходном эсминце, и ты, мол, об этом склонен подумать.

— Да, Николай Артурович, вижу ошибся. Что теперь делать?

— Завтра с утра, до начала ходовых испытаний, вызови к себе в конторку Тихонина и Мындру — разумеется, куда-нибудь отошли Лизхен — и скажи, что ты всю ночь не спал, думал над их предложением.

— Понимаю.

— Ты давно знаешь Василия Тихонина? Откуда у него эта боевая романтика и ненависть?

— В двадцать лет биография у человека простая. Кончил Черноморскую школу плавсостава. В декабре сорокового поступил в техфлот, попал машинистом на паровую шаланду. Война застала под Херсоном. Шаланду утопили, чтобы не досталась врагу. Парень пешком пробирался в Одессу. Где-то, кажется под селом Елинка, схватили его румыны, приняли за советского разведчика. Привезли в Александровку, допрашивали и били, били и допрашивали. Потом повели за околицу расстреливать. В этом селе у него жила родная тетка, увидела она Василия, опознала, бросилась солдатам в ноги, умолила... Пришел парень в Одессу, узнал от матери, что отец погиб у мыса Сарыч, под Севастополем. Долгое время Василий скрывался, ничего не делал, затем собрал ватагу сверстников, и стали они срывать со стен приказы оккупантов. Снова его поймали, привели в сигуранцу, нещадно били, думали — не выживет, отдали матери. А он выжил... По трудповинности пришел на завод...

— Теперь парень вырисовывается яснее. Ты, я вижу, знаешь своих людей!..

— Сам же говорил: присматривайся к людям, проверяй силу их ненависти. Личных дел с анкетой не завожу, но в памяти держу каждого.

— Что будешь делать, Иван Александрович? Двенадцатый час ночи. Трамваи уже не ходят. Может быть, останешься? У меня на кровати два тюфяка...

Тихо они вошли в комнату, Николай положил один тюфяк на пол и предложил гостю кровать, но тот заупрямился, лег на полу.

Утром на завод они пошли вместе, а спустя полчаса в кабинет Гефта пришла Лизхен с запиской:

«Уважаемый Николай Артурович!

Напоминаю Вам, что сегодня в 11.00 состоятся ходовые испытания буксирного судна «Райнконтр», на которых Вы обещали быть.

И. А. Рябошапченко».

«Что за черт! — подумал Николай. — Какая-то дурацкая записка! Как будто я сам не знаю о ходовых испытаниях!? — и, только взглянув на Лизхен, понял: — Рябошапченко вызвал к себе Тихонина и Мындру, а «длинные уши» отправил ко мне!»

— Как живете, Лизхен? — спросил ее Гефт, чтобы потянуть время.

— Скучно, скучно, скучно... — она сделала грустное лицо и уселась без приглашения в кресло.

«Ну да, тебе бы каждый вечер разъезжать на машине и принимать лунные ванны...» — подумал он, но сказал:

— Очень жалко, Лизхен, что вы скучаете. Как-нибудь мы выберем время и... Впрочем, он такой ревнивец...

— Не понимаю, о ком вы говорите... — она жеманно повела плечами.

— О майоре.

— У нас служебные взаимоотношения, — сказала она, поджав губы.

— Ну если служебные... — начал было он, но в кабинет вошел главный инженер Петелин.

— Я могу идти? — спросила Лизхен.

— Да, пожалуйста.

Лизхен вышла из кабинета, а Петелин, посмотрев ей вслед, подмигнул Николаю:

— Переманиваете секретаря у Рябошапченко?

— Занялись стиркой чужого белья, Борис Васильевич! — не сдержался Николай и открыл технический справочник, лежащий на столе.

— Я не знал, что белье ваше! — парировал Петелин.

Николай не ответил. Словно забыв о главном инженере, он выписывал из справочника колонку цифр.

Помолчав, Петелин спросил:

— Состоится у нас с вами, Николай Артурович, откровенный разговор?

— Если вы, Борис Васильевич, способны на откровенность! — усмехнулся Николай.

— Рабочих рук не хватает. Господа заводские пролетарии работают из-под палки. Вы это отлично знаете. Зачем вам понадобилось увеличивать вдвое бригады Гнесианова? У них нет фронта работ.

— Я рекомендовал Гнесианову усилить бригады на военных судах германского флота! Они должны быть обеспечены рабочей силой в первую очередь!

— Ну, знаете!.. Вы не Гефт! Нет! Вы Гифт[17]! Настоящий Гифт!..

— Смотрите, Борис Васильевич, не отравитесь! — предупредил его Николай.

Постучав, в кабинет вошел бригадир Ляшенко, поздоровался.

— Николай Артурович, — сказал он, — на «Райнконтре» двигатели запущены. Вы хотели лично присутствовать на регулировке.

— Идите, Николай Федорович, я сейчас приду.

После того как Ляшенко вышел из кабинета, не без иронии Гефт сказал:

— Не знаю, Борис Васильевич, довольны вы нашим разговором или нет, но во всяком случае он был откровенным. Очень сожалею, но вы меня поймите, служба! — закончил он и ушел, оставив Петелина в состоянии бешенства.

В машинном отделении «Райнконтра» Гефт застал машиниста и помощника из команды буксира. Они выглядели точь-в-точь, как привередливые покупатели воскресным днем в лавке. Попросив обоих подняться на верхнюю палубу, он приступил к регулировке.

Когда они закончили регулировку дизелей и проверили вспомогательные механизмы, время близилось к одиннадцати. По существу, можно было начинать ходовые испытания.

В машинное отделение спустились майор Загнер, капитан Риш, командир «Райнконтра» Курт Цинглер — судетский немец, тучный человек с вонючей сигарой, шеф Купфер и механик Сакотта.

С видом человека, до тонкости знающего технику, Загнер повертелся возле двигателей, затем, точно фугу в оркестре, послушал работу цилиндров: закрыв глаза и приложив ладонь к уху, чем привел в восторг Тихонина, прыснувшего в кулак. Похвалив инженера Гефта, покровительственно похлопав его по плечу, Загнер закончил церемонию личного осмотра, и кортеж поднялся наверх, проследовав в довольно вместительную для буксира ходовую рубку.

Ровно в одиннадцать, с немецкой пунктуальностью, в машинное отделение поступила первая команда. У пускового маховика левого дизеля встал Гефт, у правого — Ляшенко. Казалось, перекос муфты сцепления был незначительный, но приходилось прилагать огромные усилия, чтобы выполнять команды. Николай представлял себе, что делается наверху. Вот отдали швартовы на баке — сверху поступила команда:

— Левый, малый задний!

— Есть левый, малый задний! — ответил Гефт.

Отрабатывая левым винтом назад, на малом ходу буксир отворачивает нос от пирса. Вот отданы кормовые швартовы и следует команда:

— Оба, средний вперед!

Медленно, совершая сложную эволюцию — в ковше всякой посуды что бычков в консервной банке, — буксир выходит из гавани. Двигатели работают четко. Вот они идут по чистой воде — стала сильней волна.

— Полный вперед!

— Есть полный вперед! — отвечает Гефт, с интересом наблюдая за Ляшенко — это ладно скроенный человек, лет тридцати, голубоглазый, светловолосый, с правильными чертами лица.

Николая Федоровича жизнь формовала жестоко. Родился в Одессе, восьми лет остался сиротой — родители умерли в двадцатом. Долгие годы приютского воспитания. Потом ученичество в котельном. С восемнадцати лет — слесарь, в тридцать — мастер, да еще какой! Человек с юмором, каждое слово норовит сказать остро, с подковырочкой, на типичном диалекте одесской Слободки, где он родился и вырос.

— Стоп! — следует команда.

— Есть стоп!

— Полный назад!

— Есть полный назад! — отвечает Гефт, с огромным напряжением сил вращая маховик. Он представляет себе, что будет, когда на их место заступит машинная команда буксира.

— Стоп! — снова команда сверху. — Левый средний вперед! Правый средний назад!

— Есть правый средний назад! — отвечает Ляшенко.

Совершая крутой разворот, буксир ложится на борт.

Гефт представляет себе наверху Курта Цинглера с его вонючей сигарой, как он там рассыпается мелким бесом перед майором Загнером: вот, мол, смотрите, какое у меня маневренное судно!

— Стоп! — следует команда и следом другая: — Полный вперед! Стоп! Полный назад! Стоп! Полный вперед!

Вибрируя, дрожа всем корпусом, буксир, точно сорвавшийся с привязи бык, прыгает вперед, назад, вперед! Но вот долгое время команда не поступает. Усердие Цинглера исчерпано. «Райнконтр» разворачивается и идет в ковш, а вниз спускается машинная команда буксира. Они довольны. Механик жмет руку Гефта, благодарит, прижимая ладонь к сердцу. Команда занимает вахту, а Гефт, Ляшенко и Тихонин поднимаются на верхнюю палубу.

Здесь свежий ветер несет в лицо морские брызги. Чайки с криком вьются за кормой.

Загнер встречает Гефта аплодисментами, он доволен, очень доволен.

— Завтра же «Райнконтр» возьмет на буксир две баржи и уйдет в порт назначения! — говорит он Цинглеру, зажимая нос дамским платочком (нестерпимо воняет сигара).

Близится волнолом, прикрывающий гавань. С каждой минутой нарастает тревога. Предупреждая события, Гефт, наклонившись к майору, вполголоса говорит:

— Сдал дизеля механику буксира, но душа не на месте... Очень низкая квалификация команды. Набор этого года из Судет, людишки так себе. Плавали по Дунаю на речной посуде...

«Райнконтр» огибает волнолом, лишь сбавив скорость до средней, входит в гавань...

Впереди по курсу на швартовах несколько грунтовозных шаланд и землечерпалка.

Цинглер дает команду по переговорной трубе:

— Полный назад!

Буксир продолжает катиться вперед, и борт шаланды угрожающе растет на глазах...

— Полный назад! — еще раз истерически крикнул Цинглер, но было поздно: с грохотом и скрежетом «Райнконтр» врезался в борт шаланды!..

Как-то там, внизу, все же удалось переключить с переднего на задний ход, буксир вытащил смятый форштевень, и все увидели зияющую пробоину в борту шаланды.

— Полный вперед! — крикнул Цинглер, но буксир катастрофически катился назад и врезался кормой в землечерпалку...

— Расстреляю, свиньи! Подлые свиньи!.. — закричал Загнер и выбежал из рубки на верхнюю палубу.

Команда землечерпалки сгрудилась у фальшборта, изощряясь в ругани.

— Я вас предупреждал, господин майор! Предупреждал! — едва поспевая за бауратом, твердил Гефт.

Бугристое лицо Загнера посинело от злости. Брызгая слюной, он выкрикивал ругательства на всех языках, какие только знал.

После удара кормой у буксира заклинило руль. Почему-то работал только один двигатель, судно катилось по кривой... К Загнеру подошел шеф Купфер и по-немецки сказал:

— Господин майор, пока не поздно, надо, чтобы инженер Гефт с бригадой спустился в машинное отделение. Иначе мы покалечим еще не одно судно в ковше...

— Идите, Гефт! — И уже обращаясь к Купферу: — Вот, учитесь работать у немецкого инженера! — сипло крикнул Загнер (он охрип от крика).

— Пусть Цинглер отзовет из машинного команду буксира! — поставил условие Гефт.

Не теряя времени, Купфер направился в рубку.

Последовала команда Цинглера, и на верхней палубе появились механик и машинисты. Перебивая друг друга, они жаловались на качество ремонта, на бригаду, на инженера Гефта, пока майор не крикнул:

— Молчать! Нечего сваливать собственную бездарность на чужую голову!..

Тем временем Гефт, Ляшенко и Тихонин спустились в машинное отделение. Им удалось выполнить команду Цинглера, и буксир с трудом, не слушаясь руля, на одних двигателях, но ошвартовался у заводского пирса. Форштевень был смят до привальных брусьев и планшира. Руль заклинен, сорван кормовой фальшборт и сломан флагшток...

Рябошапченко встретил Гефта на пирсе. Он видел, как «Райнконтр» таранил шаланду, и волновался, не зная, кто в это время был у машины.

— Все в порядке, Иван Александрович, — успокоил его Николай, — «Райнконтр» надолго вышел из строя. Кроме того, баурат обещал списать команду. Словом, мы еще на буксире поработаем! — У него было отличное настроение, хотя усталость давала себя знать.

Пользуясь тем, что на заводе никто не контролировал его время, Николай ушел домой. Ему не терпелось остаться наедине с клеенчатой тетрадью. Но мать была дома, а отец вот-вот должен был прийти, и Николай решил компенсировать себя за плохо проведенную ночь.

Все еще горели плечи, обожженные накануне на пляже, ныли руки от непрерывного физического напряжения, но только он коснулся головой подушки, как уснул...

Проснулся он от ощущения того, что кто-то на него пристально смотрит. Николай открыл глаза и осмотрелся. Окно закрыто светомаскировкой, на столе горит лампа, рядом, пододвинув кресло к кровати, сидит отец. Артур Готлибович в темном костюме, при галстуке. Вернулся из гостей или собирается в гости? Николай посмотрел на часы: стрелки показывали десять минут одиннадцатого. Спал восемь часов!

Заметив, что сын проснулся, Артур Готлибович сказал:

— Я хочу серьезно с тобой поговорить.

«Мне сегодня везет на «серьезные» разговоры! Днем Петелин, ночью отец», — подумал Николай, но сказал:

— Я слушаю тебя, — и спустил ноги с кровати.

— Сперва прочти вот это, — отец положил на столе перед ним листок бумаги. Это была сводка Совинформбюро, напечатанная Юлей. С обратной стороны еще не высох клейстер.

— Где ты это взял?

— Я снял листовку со стены дома на Екатерининской... Ты прочитал?

— Да! — он знал эту листовку наизусть.

— Что скажешь? — в голосе отца слышались драматические ноты.

— Очень интересные сведения...

— Ты веришь им?

— А почему бы нет?!

— Но это значит, что через несколько месяцев Советская Армия будет в Одессе!..

— Надо думать.

— Удивительное спокойствие! — возмутился Артур Готлибович. — Что же будет тогда с тобой?

— Ты полагаешь, отец, что я не найду общего языка с советским командованием?

— Я говорю с тобой серьезно, а ты ведешь себя как гороховый шут! Отвечай, что ты думаешь делать?

— Хорошо, папа, я подумаю...

— Думай! Думай, черт возьми! Но смотри, чтобы не было поздно! — Артур Готлибович поднялся и ушел в свою комнату, хлопнув дверью. Сводку Совинформбюро он захватил с собой.

Николай еще долго слышал голоса родителей, беседа их затянулась за полночь...

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

«Игра смерти» / Game of Death Другое название: «Игра со смертью»

«Игра смерти» / Game of Death Другое название: «Игра со смертью» Режиссёры: Само Хун Кам-Бо, Брюс ЛиСценарист: Брюс ЛиОператор: Годфри ГодарПродюсеры: Рэймонд Чоу, Андре Э. Морган, Брюс ЛиСтрана: Гонконг, СШАГод: 1978Актёры: Брюс Ли, Коллин Кэмп, Дин Джаггер, Гиг Янг, Таи Чунг Ким, Бяо

«Игра в ХО»

«Игра в ХО» Режиссёр: Борис ЮханановГод:1987Актёры: Надежда Владиславова, Никита Михайловский, Борис Юхананов, Ольга Ростовцева, Тауз

Крупная контрабанда

Крупная контрабанда Однажды нам стало известно, что готовится очень крупная контрабанда — большая партия опия и золота. Владимир Ильич в беседе с нами подчеркивал, как нужно золото молодому нашему государству для строительства новой экономики. Советской властью в

Игра

Игра Где этот нераскрывшийся бутон, Которому цвести необходимо? Любого времени загадка он, Его разгадка – неисповедима. Где мне послышался, как эхо, стон? Куда бежать – на помощь или мимо? Пока поступку я ищу резон, Причина удаляется незримо. Ведь жизнь – не в рабстве

Игра

Игра Прошел ноябрь. Кажется, я писал — простыл основательно и приболел. День рождения, 22 ноября... Пришли Раиса (жена), Сима (дочь) — в присутствии инспектора, как всегда, поговорили о наших семейно-родственных делах. Принесли, конечно, разной еды, да кусок-то в горло не лезет.

ИГРА В ПАС

ИГРА В ПАС Верховая подача...На воротах стоял рядовой боец МЧС Алексей Кузнецов. А мы с министром их штурмовали — голкипер только успевал отбиваться. За каких-то десять минут Шойгу заколотил полтора десятка шайб, из них одну — с подачи корреспондента «КП». Ну а на моем

«Крупная рыба»

«Крупная рыба» В октябре 2000 года, когда Бёртон готовился снимать «Планету обезьян», умер его отец Билл, а мать Джин скончалась в марте 2002 года. Хотя Тим никогда не был близок с родителями, покинув отчий дом в ранней юности, их смерть глубоко взволновала его. Появилось

X КРУПНАЯ ИГРА (1626–1628)

X КРУПНАЯ ИГРА (1626–1628) Через неделю после того, как Рубенс отправил Пьеру Дюпюи письмо, восхваляющее его покойную жену, он снова пишет этому же французскому корреспонденту. Через неделю — опять. Он пишет ему постоянно и регулярно. Удается ли художнику так хорошо скрывать

Игра в аду

Игра в аду «Игра в аду» писалась так: у меня уже было сделано строк 40–50, которыми заинтересовался Хлебников и стал приписывать к ним, преимущественно в середину, новые строфы. Потом мы вместе просмотрели и сделали несколько заключительных поправок. 1-ое издание вышло

Крупная рыба

Крупная рыба Санаторий "Черная Речка", реабилитация сердечно-сосудистого люда.Временно утраченные функции восстанавливаются в полном объеме.Один постоялец с приличной динамикой отправился удить рыбу, выпил на берегу бутылку водки на березовых бруньках.Ударился в камни

Игра

Игра Можно и поиграть, отдохнуть от писанины.Мы напрочь забываем детские игры. Нет, не крестики с ноликами, а гораздо более глубинные, архетипические.Вот вам реальная история.Когда моей дочке было месяца два, к нам, как это случается, приходила массажистка. И спрашивает у

Первый провал: крупная мнимо-серебряная единица

Первый провал: крупная мнимо-серебряная единица За два года до введения этой единицы, во всех сословиях заявлялись предостережения с выражением вредных от этого последствий. Никто не находил нужным возвышать стоимость жизни и приучать русских людей к широким расходам;

ИГРА В АДУ

ИГРА В АДУ Иногда остранение достигает такого уровня, что чувствуешь себя среди людей, как внутри чужеродного стада. Надо подчиняться законам стаи, иначе тебя сметут. Вспомним грациозные пируэты рыбьих косяков.Мало того, надо искренне полюбить эти дикие обычаи, думать

1. Самая крупная слива в мире

1. Самая крупная слива в мире В длинном списке новых форм культурных растений Бербанка одно из первых мест должна занимать слива — самое обыкновенное, издавна культивируемое фруктовое дерево, превращенное калифорнийским волшебником в ряд новых сортов. Слива, плоды