2

2

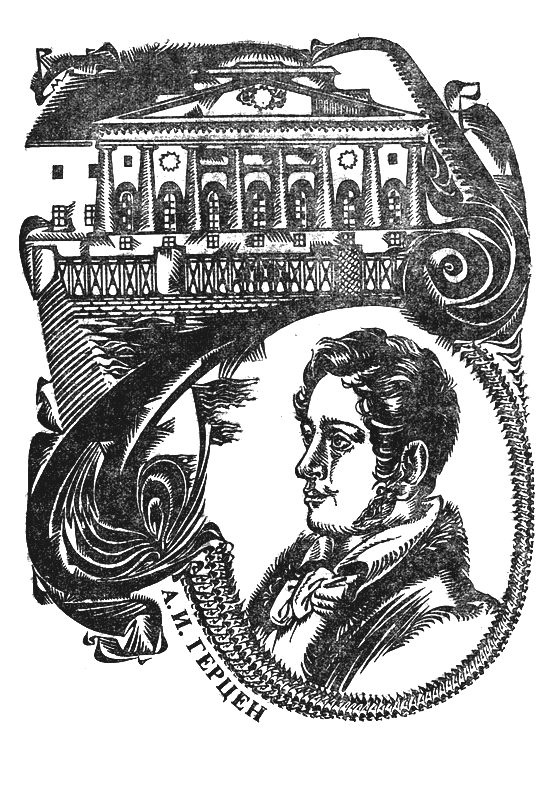

…Прошел всего один учебный год со дня вступления Герцена в университет на Моховой. Промелькнуло каникулярное лето в живописном имении Васильевском над Москвою-рекою между Старой Рузой и Звенигородом. Начался второй учебный сезон…

И в эту осень 1830 года страну постигло бедствие: та самая холерная эпидемия, что задержала Пушкина в его Болдине, унесла по всей стране тысячи жизней и вызвала крестьянские бунты и волнения. Болезнь началась в Оренбурге, перекинулась на Астрахань, затем на Москву, а военные действия русского царя против восставшей Польши помогли эпидемии перемахнуть и в Западную Европу.

Помещичьи семьи покидали Москву — казалось, в деревне легче сласти от заразы детей. Семья Огарева увезла Ника в имение. Студентам же, особенно медикам, пришлось держать настоящий экзамен мужества и самоотверженности.

С сентября 1830 года учебные занятия в университете прекратились. Москва помрачнела и выглядела как осажденный город. По улицам полицейские сопровождали окрашенные в белый цвет кареты с больными и черные повозки с мертвыми. Духовенство служило молебны, у застав стояли военные караулы, цепи солдат днем и ночью несли строгую охрану и стреляли в тех, кто пытался тайком попасть в город или выбраться из него.

Девятнадцать лет спустя Александру Герцену пришлось пережить такую же страшную эпидемию в Париже. Вот как он сравнивал действия московской общественности в 1830-м и положение в холерном Париже 1849 года:

«Болезнь (в Париже) свирепствовала страшно. Июньские жары ей помогали, бедные люди мерли как мухи… Правительство, исключительно занятое своей борьбой против революционеров, не думало брать деятельных мер. Бедные работники оставались покинутыми на произвол судьбы, в больницах не было довольно кроватей, у полиции не было достаточно гробов, и в домах, битком набитых разными семьями, тела оставались дни по два во внутренних комнатах.

В Москве было не так.

Князь Д. В. Голицын, тогдашний генерал-губернатор, человек слабый, но благородный, образованный и очень уважаемый, увлек московское общество, и как-то все уладилось по-домашнему, то есть без особенного вмешательства правительства. Составился комитет из почетных жителей… В несколько дней было открыто двадцать больниц, они не стоили правительству ни копейки… Купцы давали даром все, что нужно для больниц, — одеяла, белье и теплую одежду… Университет не отстал. Весь медицинский факультет, студенты и лекаря… привели себя в распоряжение холерного комитета; их разослали по больницам, и они остались там безвыходно до конца заразы. Три или четыре месяца эта чудная молодежь прожила в больницах ординаторами, фельдшерами, сиделками, письмоводителями — и все это без всякого вознаграждения».

Лишь в январе 1831-го Московский университет снова открыл свои двери для учебных занятий.

Осенью 1832 года в герценовском университетском кружке занимались его друзья и коллеги: Николай Огарев, Вадим Пассек, Николай Кетчер, Николай Сазонов, Николай Сатин, Алексей Савич, Алексей Лахтин и Михаил Носков. И никто из этих молодых людей не подозревал еще, какая горькая участь ожидает многих, и как она уже близка!

…Первый сигнал угрозы прозвучал, как пристрелочный выстрел, по соседству: по университетским коридорам пролетел слух об аресте членов другого кружка, которым руководил студент Сунгуров.

Вскоре стала известна свирепая расправа правительства над кружковцами Сунгурова, но причину такой жестокости увидели в том, что в кружок входили студенты-поляки. Их подозревали в сношениях с революционерами в Польше, где велись военные действия и царили жестокие порядки военного времени…

«Середь этого разгара, — вспоминает Герцен, — вдруг, как бомба, разорвавшаяся возле, оглушила нас весть о варшавском восстании… Мы радовались каждому поражению Дибича, не верили неуспехам поляков…»

«В самое это время (начало 31-го года. — Р. Ш.) я видел во второй раз Николая, и тут лицо его еще сильнее врезалось в мою память. Дворянство ему давало бал, я был на хорах собрания и мог досыта насмотреться на него. Он еще тогда не носил усов, лицо его было молодо, но перемена в его чертах со времени коронации поразила меня. Угрюмо стоял он у колонны, свирепо и холодно смотрел перед собой, ни на кого не глядя. Он похудел. В этих чертах, за этими оловянными глазами ясно можно было понять судьбу Польши, да и России. Он был потрясен, испуган, он усомнился в прочности трона и готовился мстить… С покорения Польши все задержанные злобы этого человека распустились. Вскоре почувствовали это и мы. Сеть шпионства, обведенная около университета с начала царствования, стала затягиваться…

…За одну дурно скрытую слезу о Польше, за одно смело сказанное слово — годы ссылки, белого ремня (солдатчины. — Р. Ш.), а иногда и каземат; потому-то и важно, что слова эти говорились и что слезы эти лились… Черед был теперь за нами. Имена наши уже были занесены в списки тайной полиции».

Первым пострадал младший из обоих друзей — Николай Огарев.

Когда сосланные в Оренбург студенты-сунгуровцы получили возможность писать письма родным, они совершили неосторожность: передали с одним чиновником послание друзьям со словами благодарности за собранные для ссыльных деньги, теплую одежду и продукты. Ссыльные писали, что погибли бы на этапе без этой товарищеской поддержки с воли. А проводил подписку среди студентов Николай Огарев, ему в первую очередь и адресовали ссыльные свои благодарственные слова. Чиновник же, которому осужденные доверились, оказался сугубо верноподданным и вручил послание… обер-полицмейстеру Москвы.

Группу кружковцев-студентов вызвал к себе начальник корпуса жандармов Московского округа генерал С. И. Лесовский. Он сказал студентам:

— На первый раз государь так милосерд, что прощает вам поступок в пользу государственных преступников. Однако полиция учредит отныне строгий надзор за всеми вами. Идите, но будьте осторожны!

Герцен успел окончить университетский курс, пока полиция еще только расставляла сети. Выпускные экзамены он держал в июне 1883 года. За сочинение на заданную тему «Аналитическое изложение солнечной системы Коперника» он был удостоен серебряной медали и утвержден кандидатом отделения физико-математических наук.

«Год, проведенный нами после курса, торжественно заключил первую юность. Это был продолжающийся пир дружбы, обмена идей, вдохновения, разгула…

Небольшая кучка университетских друзей… не разошлась и жила еще общими симпатиями и фантазиями, никто не думал о материальном положении, об устройстве будущего. Я не похвалил бы этого в людях совершеннолетних, но дорого ценю в юношах. Юность, где только она не иссякла от нравственного растления мещанством, везде непрактична, тем больше она должна быть такою в стране молодой, имеющей много стремлений и мало достигнутого. Сверх того, быть непрактическим далеко не значит быть во лжи, все, обращенное к будущему, имеет непременно долю идеализма… Я помню юношеские оргии, разгульные минуты, хватавшие иногда через край, я не помню ни одной безнравственной истории в нашем кругу, ничего такого, от чего человек серьезно должен был краснеть, что старался бы забыть, скрыть. Все делалось открыто — открыто редко делается дурное.

Я считаю большим несчастьем положение народа, которого молодое поколение не имеет юности; мы уже заметили, что одной молодости на это недостаточно. Самый уродливый период немецкого студентства во сто раз лучше мещанского совершеннолетия молодежи во Франции и Англии; для меня американские пожилые люди лет в пятнадцать от роду — просто противны».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК