ИСПЫТАНИЕ ЛАВРАМИ

ИСПЫТАНИЕ ЛАВРАМИ

Готовясь к большой поездке по России в 1909 году, Комиссаржевская писала брату:

«Смотреть на поездку будущего сезона, как на неизбежное в материальном отношении, я не хочу и не могу. Провинция была для меня до сих пор средством. В этой поездке она должна быть целью. Я ездила туда всего лишь с желанием набрать денег для моих художественных целей. Незаметно образовалась какая-то связь.

Родилось желание показать не только образы, созданные в различных стадиях работы, но и самое дорогое — работу последних лет, работу театра».

И поэтому в репертуар отчетной поездки по России она включила некоторые постановки своего театра — «Сестру Беатрису», «Нору», «Строителя Сольнеса» — и решила заново поставить «Юдифь» и «Хозяйку гостиницы».

Веру Федоровну мучили угрызения совести за то, что она не отчиталась до сих пор перед провинцией, которая с такой щедростью предоставляла средства для ее художественных целей.

И вот, как будто искупая вину, Вера Федоровна решила прежде всего показать свой театр самым далеким, самым глухим, самым отчужденным окраинам России.

Это был художественный подвиг, приведший в ужас эстетствующих друзей Комиссаржевской.

Часть труппы — артисты А. Н. Феона, В. А. Подгорный, А. А. Мгебров, В. О. Тизенгаузен, Н. И. Любавина — выехала на неделю раньше Веры Федоровны и встречала ее уже в Иркутске.

Когда в окне подходившего к перрону экспресса мелькнуло знакомое лицо, все направились к вагону. Бледная, закутанная в соболью шубу, Вера Федоровна стояла среди чемоданов, корзинок, коробок и огромных увядших уже букетов цветов, наполнявших купе каким-то печальным запахом.

А на столике перед окном лежали пузырьки с лекарствами, нарядные коробочки с порошками, и было ясно, что Вера Федоровна больна. Она жаловалась на острые боли в ушах.

Между тем через день должна была идти «Дикарка» для первого выхода Комиссаржевской. Огромными афишами был заклеен весь город, и над кассой театра висел аншлаг: билеты все проданы.

В гостиницу вызвали врачей. Хирург объявил, что, может быть, придется прибегнуть к трепанации черепа.

— Как же я буду играть без черепа? — превозмогая боль, пыталась шутить больная. — Послезавтра спектакль!

— Послезавтра играть вы не будете, — сурово сказал врач.

— Не начать вовремя — значит провалить всю поездку, — переходя на тот же суровый, деловой тон объяснила Вера Федоровна. — Моя болезнь — для публики причина неуважительная, а вот срыв первого же спектакля поколеблет доверие к нашему театру… Играть я буду, — решительно заявила она и по-детски просительно заметила врачу: — А уж вы, голубчик, постарайтесь, чтобы я поправилась.

И Вера Федоровна не изменила своего решения. За кулисами смотрели на артистку со страхом. Она с трудом держалась на ногах, в антрактах без конца пила маленькими глотками холодный черный кофе. Взволнованные артисты думали о том, как бы не пропустить реплику, не запутаться в мизансценах с больной Комиссаржевской, почти не веря в благополучный исход вечера.

А сама Вера Федоровна вышла на сцену лукавой, задорной, совсем юной Дикаркой, заразительно хохочущей и шаловливой. Она увлекла партнеров неожиданными интонациями, темпом своей игры и заставила всех забыть о том, что происходило за кулисами.

Успех был громадный, доверие к театру подтверждено, и наутро оказалось возможным отложить назначенные в дальнейшем спектакли, объявив о болезни Комиссаржевской.

За четыре месяца — с февраля по июнь — Комиссаржевскую смотрели Иркутск, Омск, Томск, Красноярск, Чита, Харбин, Владивосток, Верхнеудинск, Хабаровск, Челябинск, Ново-Николаевск и снова Иркутск.

Гастроли Комиссаржевской почти в каждом городе становились событием. Об этом пишет в своих воспоминаниях о Вере Федоровне писатель Лев Никулин:

«Ощущение события большого общественного значения явилось у нас, когда в городе появились афиши о гастролях Комиссаржевской. Это было политическое событие в годы реакции, мы это поняли по злобным заметкам в черносотенных газетах, по угрозам черносотенцев, по афишам, сорванным чьей-то подлой рукой. В афишах этих были названы четыре пьесы: «Нора», «Бой бабочек», «Юдифь» и «Бесприданница».

Труппа отдыхала только во время перегонов от города до города. Утомляемые переездами и спектаклями, актеры поздно вставали, шли на репетиции, отдыхали два-три часа, затем снова театр, и снова спектакль, требовавший нервного напряжения.

Не везде были или оказывались свободными местные театры, и играть приходилось где случится: в клубах, в плохо отапливаемых помещениях. Во Владивостоке играли в цирке: в маленькой уборной, пахнущей лошадьми, одевались и гримировались все вместе, отделивши мужчин и женщин балаганною занавеской. Прямо на арене наскоро выстроили маленькую сцену, и здесь Комиссаржевская играла Дикарку, Ларису, Нору, Магду, Гильду, играла, по отзывам товарищей, как никогда.

В Верхнеудинске на спектакле, происходившем в каком-то сколоченном из досок театре, все дрожали от холода, за кулисами сидели в шубах и решили второй спектакль из-за холода отменить.

Когда администратор объявил в антракте об этом и предложил зрителям получить обратно деньги за проданные уже билеты, в зале поднялся неописуемый шум, крики, в которых ничего разобрать было нельзя. Затем на сцену, перелезая через рампу, поднялись местные меценаты в шубах и шапках. Они объяснили, что публика не допустит отмены спектакля, а найдет другое помещение для второго спектакля.

Вера Федоровна была растрогана и объявила делегатам:

— Хорошо, мы будем играть — ищите теплое помещение.

На другой день в местном клубе играли «Бесприданницу». Было даже жарко, светло, удобно, и актеры играли с особенным подъемом при победном настроении зрительного зала, отстоявшего бессмертную «Бесприданницу» для заброшенного в тайге города.

Комиссаржевская чувствовала, какую большую и редкую здесь радость искусства приносили артисты своею игрою, и она играла, отвечая на любовь благодарного зрителя.

Когда с гитарой в руках Комиссаржевская запела романс Ларисы, все — и те, кто слышал ее первый раз, и артисты, знавшие уже каждую фразу, интонацию романса, — были захвачены тревожащим, страстным, непередаваемо искренним голосом Комиссаржевской.

Вернувшись к прежним своим ролям, Вера Федоровна играла их с новым, часто необыкновенным подъемом, точно стремилась доказать, что вопреки всяким страхам и опасениям критиков и театралов Мейерхольд не только не убил, не искалечил, но просто даже и не коснулся ее таланта. С первого выступления в Иркутске и до последнего в этой поездке — в Казани вдохновение не покидало великую артистку, несмотря на усталость и большие неудобства, от которых иной раз опускались руки.

Не всегда находилась сносная гостиница даже для нее, а остальным актерам приходилось искать себе пристанище у местных жителей, разбиваясь на группы.

В одну из таких групп объединились Мгебров, Подгорный и Феона. Они договорились жить вместе.

Неопределенное положение больной Веры Федоровны, тоскливое, вынужденное ничегонеделанье в чужом городе, холодные, пустые комнаты случайного пристанища с железными кроватями и бревенчатыми стенами не могла скрасить даже светлая, сверкающая льдом и снегом, нетронутая сибирская зима.

В дни болезни Веры Федоровны началась для ее верных рыцарей особенная жизнь. Как в трехстворчатом зеркале, Вера Федоровна отражалась в ней новыми, романтическими и необыкновенными сторонами своей личности. Люди ведь только притворяются взрослыми и всегда серьезными. В действительности же наедине с собой большинство остается детьми до конца жизни.

«Она стала нашей дамой, мы же ее верными рыцарями, — вспоминает А. А. Мгебров, — и каждый по-своему, каждый в своем роде установил даже особый ритуал поклонения».

Чтобы не было ревнивых обид и горечи, ритуал включал в себя безмолвное соглашение о разделении дней дежурств каждого. И Вера Федоровна самым строгим образом придерживалась этого распределения во все недели гастрольной поездки.

В эти дни она являлась такой, какою каждый по образу своей собственной мечты желал ее видеть. Зная, что Александр Авельевич Мгебров любит природу, Вера Федоровна в дни его дежурств надевала белые платья, и тогда вдвоем они отправлялись за город на большие прогулки. Наступала очередь Алексея Николаевича Феона — Вера Федоровна встречала его в красных, ярких одеждах и предлагала проводить ее куда-нибудь в старинный монастырь или к развалинам древней крепости.

В дни же, принадлежавшие Владимиру Афанасьевичу Подгорному, Вера Федоровна оставляла юношу у себя и просила его читать или рассказывать что-нибудь. Подгорный был хрупким и нежным, его большие глубокие глаза звали к раздумью. Его утомляли и длинные прогулки, и сильный шум, и резкий разговор. Он любил тишину и молчание, знал наизусть чуть ли не всего Пушкина. Встречаясь с ним, Вера Федоровна отдавалась его настроению, становилась задумчивой и тихой. Подгорный часто страдал головными болями, и тогда Вера Федоровна укладывала его на диван и заботливо ухаживала за ним.

Так рядом с большим театром для широкой публики возник маленький «театр для себя».

И так продолжалось до последнего дня гастролей. В Иркутске Вера Федоровна распустила труппу, назначив встречу в Петербурге в первые дни августа.

Подгорный проводил ее до Казани, где ей предстояло сыграть несколько спектаклей с местной труппой. Сборы в Сибири шли на покрытие долгов и содержание труппы. Гастроли в Казани, во время происходившей там сельскохозяйственной выставки, должны были обеспечить личные нужды артистки, ее лечение и поездку за границу.

В Самаре Вера Федоровна перешла на пароход, и сутки до Казани были ей коротким отдыхом. Она почти не выходила из каюты, чтобы избавиться от любопытных и влюбленных глаз, везде и всюду узнающих артистку.

Гастроли в Казани прошли с полным успехом. Но антрепренер уверял, что сборы все же не такие, на которые он рассчитывал.

Вера Федоровна растерянно спрашивала у Подгорного:

— Что делать? Понимаете, он просит уступить, говорит, что четыреста рублей от спектакля ему платить тяжело, я разорю его. Как быть?

Тихо и твердо Владимир Афанасьевич сказал ей:

— Не уступайте — это обычная антрепренерская уловка… Все знают, как вы добры… Не уступайте, иначе какой был смысл ехать сюда…

На следующий день она встретила своего советчика веселая и счастливая, как именинница:

— О, я была тверда! Я даже не ожидала от себя, что могу быть такой непреклонной… Вот смотрите!

И она высыпала из сумочки на бархатную скатерть круглого гостиничного стола кучу золотых монет.

— Теперь будем делить, — пропела она, прочнее усаживаясь за стол и уставляя столбиками золотые десятирублевки. — Это мне на лечение, это — на дорогу, это — на платье, это — Оле, это — долг.

Владимир Афанасьевич проводил Комиссаржевскую до Москвы, и отсюда она отправилась за границу, где провела полтора месяца.

Вероятно, уже в Париже, куда Вера Федоровна заехала на свадьбу своего брата Николая Федоровича, произошла крупная размолвка с братьями, съехавшимися на семейное торжество. Поводом для размолвки были, конечно, новые планы Веры Федоровны на будущее, не устраивавшие Федора Федоровича как режиссера. Во всяком случае, возвратившись в Петербург, Вера Федоровна отправилась не в свою квартиру, в доме братьев, а явилась к Мгеброву растерянная и удрученная.

— Александр Авельевич, у меня нет крова… примите меня…

Мгебров жил в одиночестве в огромной квартире, так как родные его оставались еще в Норвегии на летнем отдыхе. Он был счастлив возможностью дать приют великой артистке. Он обошел с нею всю квартиру, предлагал выбрать любую комнату. Она выбрала самую маленькую и самую отдаленную.

Вскоре привезли ее вещи. Она раскладывала их, скользя, как тень, мимо раскрытых картонок и чемоданов, иногда вдруг останавливалась посреди комнаты, словно не зная, что делать дальше. И так, задумавшись, она стояла несколько минут.

О чем она думала в эти минуты? О том, что за долгую жизнь не построила себе собственного угла? Вряд ли. Она рождена была не для семейного уюта; уютное милое гнездо разлетелось уже при первой же ее попытке бороться за свои права.

Александр Авельевич видел, что гостья его переживает какую-то душевную драму. Он боялся спрашивать, в чем дело, чтобы не казаться навязчивым, но стал еще предупредительнее и деликатнее.

Вера Федоровна пробыла у Мгеброва около месяца. Все это время по нескольку раз в день она уходила в театр и вела там бесконечные переговоры о поездке с новым составом труппы, о репертуаре, который пополняется двумя новыми постановками.

Еще во время пребывания Веры Федоровны на отдыхе труппе дано было распоряжение готовить к постановке трагедию Геббеля «Юдифь» и комедию Гольдони «Хозяйка гостиницы». На восьмое августа в верхнем фойе театра была назначена репетиция. Собравшиеся нетерпеливо ожидали появления Комиссаржевской.

Она вошла в фойе неожиданно, быстро, молодо, веселая и приветливая, в летнем голубом костюме и черной шляпе со страусовыми перьями.

От нее веет парижским изяществом, и чувствуется, как самой ей приятно быть хорошенькой, приветливой и изящной.

— Отдохнула прекрасно. Чувствую теперь себя молодой, — отвечает она на вопросы товарищей. В руках у нее портфель — в нем и «Юдифь», и эскизы костюмов, и деловые бумаги.

Она весело, с обычной дружественной простотой объявляет себя антрепренером предстоящей поездки.

Маршрут уже известен — Закаспийский край с остановками во всех крупных попутных городах, начиная от Москвы.

Затем раздаются роли новых постановок, распределяются роли старого репертуара между новыми исполнителями. Комиссаржевская играет заглавные роли — Мирандолины и Юдифи.

Заканчивая беседу с режиссерами А. П. Зоновым и Комиссаржевским, Вера Федоровна просит прийти в театр вечером для совместной работы нового члена труппы — Михаила Семеновича Нарокова.

Впервые за всю почти сценическую жизнь Веры Федоровны в составе труппы не было Бравича. Казимир Викентьевич принял, наконец, приглашение Малого театра и уехал в Москву.

В Нарокове Комиссаржевскую привлекла не только его театральная внешность — крепкая, сильная фигура, смелый, решительный жест, глубокий, красивый, низкий голос, выразительные, умные глаза. Она видела Михаила Семеновича не только в роли Несчастливцева, но и в тонких психологических пьесах Чехова. Артист играл всегда сдержанно, но уверенно, умел видеть и, пропустив виденное через страстную мысль и чувство художника, создавал образы, которые зрители помнили много лет спустя. Он весь стоял на земле — крепко и уверенно — и этим напоминал Вере Федоровне Бравича. И главное — Михаил Семенович, не отрываясь от жизни реальной, беспрестанно искал нового на сцене.

Летом 1909 года Нароков работал в воронежской труппе. Здесь он и получил письмо от Комиссаржевской. Она предлагала ему принять участие в ее гастрольной поездке по России и Дальнему Востоку. Комиссаржевская писала, что работы будет, правда, много, но работа интересная. Те пьесы и роли, которые перечисляла Вера Федоровна, были по душе Михаилу Семеновичу. К тому же в ее труппе играли многие актеры, которые служили с Нароковым в Тифлисе. Привлекало и другое: «искателем жемчуга» называли Комиссаржевскую ее товарищи по сцене, работать с таким большим мастером было и интересно и лестно. Нароков ответил согласием и в августе приехал в Петербург.

Театр на Офицерской показался артисту «храмом», в котором богом был — увы! — не актер. Хозяевами в нем продолжали себя чувствовать художники, портные, переводчики.

Первое знакомство с Верой Федоровной произошло на следующий же день по приезде. И модная черная шляпа, и изящный костюм, и ласковый любопытный взгляд больших глаз Веры Федоровны, ее простое задушевное «здравствуйте» отозвались искренней симпатией в душе Михаила Семеновича. Первое впечатление от театра сгладилось очарованием самой Комиссаржевской.

Репетиции в театре шли утром и вечером.

Утром Вера Федоровна репетировала «Юдифь». Работа над пьесой продвигалась медленно. Символические приемы, которыми Комиссаржевская иногда пользовалась, обнаруживали не только последствия работы с Мейерхольдом, но всю ту же неукротимую жажду уйти от устаревшего натурализма.

Создавая образ Юдифи, она хотела показать Юдифь героическую, искреннюю, а образ в целом получался надуманным.

Вера Федоровна понимала это, и сомнения терзали ее. И потому часто после дневной репетиции, когда все актеры расходились домой, она просила Нарокова остаться в театре, чтобы еще и еще раз пройти ту или иную неудавшуюся сцену. Иногда она так уставала от хлопотливого дня, что виновато просила Нарокова:

— Михаил Семенович, голубчик, поедемте ко мне домой. По дороге хоть немного отдохнем.

Много лет спустя Нароков так вспоминал эти репетиции:

«…Мой большой монолог вызвал у Веры Федоровны внутренний бунт.

— Все это не то, Михаил Семенович! — вскрикнула она. — Поймите, что подлинно трагическое — это любовь и смерть…

…Она взяла у меня из рук роль и стала ее читать.

Увлеклась, глубокий мелодичный голос зазвучал величаво, глаза вдохновенно засияли».

В непрерывной работе и хлопотах промелькнул август. За несколько дней до гастролей Вера Федоровна согласилась сыграть со своей труппой «Родину» в новом большом театре в Озерках. Случилось так, что и на этот раз, как и пятнадцать лет назад, весь день лил дождь. В театр явились только дачники, и многие места в ложах и партере пустовали. И хотя, как всегда, был успех, цветы, аплодисменты, — Комиссаржевской было грустно.

После спектакля устроитель его принес Вере Федоровне гонорар Она спросила:

— А какой сбор?

— Я не покрыл и расходов, — уныло отвечал он.

— Возьмите эти деньги, — сказала она, возвращая пачку. — Сегодня я играла бесплатно!

Двадцать восьмого августа труппа выехала в Москву. И там без отдыха продолжались репетиции. Гастроли начались восьмого сентября «Родиной», а семнадцатого Москва увидела «Юдифь».

Работа над трагедией Геббеля создала новый и волей судьбы последний подъем в театре Комиссаржевской. Трагическая роль Юдифи не вполне удалась Комиссаржевской. Но театр показал Ассирию и Иудею, красивые и остроумно разработанные, разнообразные костюмы, колоритные типы ассирийцев. Вся эта театральность потребовала от участников огромного напряжения, так как число актеров в труппе было ограниченно и многим приходилось играть в спектакле несколько ролей и даже помогать рабочим сцены.

Мгебров вспоминает, что он в течение одного вечера играл три роли, несколько раз переодевался и, главное, перекрашивался то в желтый, то в коричневый цвет. Играл же он полуобнаженный, прикрытый плащом, так что красить приходилось и плечи и грудь. Но, работая с Комиссаржевской, никто не спрашивал, сколько часов он должен работать, и все работали сколько могли и работать любили.

Примером же для всех оставалась Вера Федоровна.

С первых же выступлений Комиссаржевской эта большая гастрольная поездка по России, начиная с Озерков и Москвы, чем дальше, тем больше и чаще принимает характер прощания с городами, людьми, театром.

На Рижском вокзале в Москве Вера Федоровна простилась с братом. Федор Федорович оставался режиссером у Незлобина: Протягивая руку Бравичу, Вера Федоровна не сказала ни слова, но оно было бы и лишним, они давно уже умели общаться друг с другом взглядами, не нуждаясь в словах.

Казимир Викентьевич поднес к губам руку Веры Федоровны. Она взглянула на склонившуюся голову верного друга и невольно подумала: «Время никого не щадит. Будто и не было тех пятнадцати лет, а нестареющий герой сцены поседел». Казимир Викентьевич, держа в своих руках теплую руку Веры Федоровны, вдруг вспомнил, как давно, еще в Озерках, он впервые почувствовал нежность этих рук. И ему показалось, что не было никогда недоразумений, обид, разбитых идолов и поисков новых. Все так же прекрасна эта рука, все так же печальны и радостны эти громадные беспокойные глаза, так же тих и глубок ставший таким родным голос великой артистки. И в том, как поцеловал ее руку Казимир Викентьевич, Вера Федоровна почувствовала благодарность за это безмолвное прощание.

Так прощаниями началась последняя артистическая поездка Комиссаржевской по России. Необычайный успех сопутствовал артистке и на этот раз. Повсюду гастроли ее театра являлись большим событием в театральной жизни. Толпы народа встречали и провожали артистов у театрального подъезда. Каждое представление проходило под непрерывные аплодисменты, в каком-то праздничном настроении и в театре и за кулисами.

Газеты писали о спектаклях, рассказывали о Комиссаржевской. Вера Федоровна выходила на вызовы с усталой, как будто прощальной улыбкой, а за кулисами то и дело пила маленькими глотками холодный черный кофе. С этим черным кофе в серебряном, с красной эмалью подстаканнике постоянно дежурила за кулисами камеристка Веры Федоровны. В антрактах, направляясь в уборную, Вера Федоровна проходила мимо выстроившихся коридором артистов, гостей все с той же улыбкой, и взгляд ее, скользивший по лицам аплодировавших ей товарищей и поклонников, был затемнен грустью какого-то большого, невысказанного решения.

Пребывание театра в Риге совпало с гастролями Павла Николаевича Орленева.

И Комиссаржевская и Орленев, несомненно, были близки друг другу по духу. Для обоих сцена была не целью, а средством воздействия на людей во имя их счастья, справедливости, правды и любви. Несомненно также, что они стремились к общению друг с другом, но встречались они редко, от случая к случаю. Мешали этим встречам бесконечные гастрольные поездки Орленева и его непомерная гордость, под которой, однако, таился простой, добрый товарищ, остроумный и приятный собеседник.

Преданнейший ученик Орленева Мгебров, узнав о том, что Павел Николаевич в Риге, немедленно разыскал его. Орленева он нашел в жалком номере захудалой гостиницы. Бутылки разбросаны по всей комнате. Орленев находился в состоянии страшного запоя. Александр Авельевич просидел у него полдня и покинул с тоскливым недоумением: почему же эти двое дерзновенных мечтателей не объединены одним общим порывом, одной мыслью, великим желанием помочь друг другу в благородной борьбе за свое искусство, за свои идеалы?

В тот же вечер Александр Авельевич рассказал Вере Федоровне о своей встрече. Рассказ потряс артистку.

— Во что бы то ни стало устройте мне встречу с ним. Это необходимо…

Мгебров переговорил с Орленевым. Ясно, тот был рад желанию Веры Федоровны встретиться с ним, он даже перестал пить и, видимо, ждал дня и часа, который назначит Комиссаржевская. Наконец она вручила маленькую записку Мгеброву для передачи Орленеву: «Буду у вас завтра в восемь вечера».

С утра Мгебров навестил Орленева. Павел Николаевич был весел и приветлив, горел неподдельным вдохновением и искренностью. Он с юмором говорил о своих неудачах, но твердо и серьезно рассказывал о своем проекте Народного театра — театра для крестьян и мастеровых.

Ровно в восемь раздался стук в дверь. Вера Федоровна вошла светло и празднично, как в храм, даже в этот невеселый, угрюмый номеришко. И вдруг Орленев, точно он очутился на сцене при поднявшемся занавесе, неожиданно и невероятно преобразился, входя в какую-то роль. Он начал как-то по-актерски хвастливо рассказывать о своих успехах, о своих путешествиях, о поклонении публики… Все было нелепо, неискренне, глупо. Через полчаса, не сказав почти ни слова, Вера Федоровна встала и холодно простилась с ним.

Мгебров пошел проводить ее. Он улучил мгновение и заглянул в номер: Орленев сидел, опустивши голову, с лицом, отражавшим невыносимое страдание, но вдруг опять простой и милый.

По дороге домой Вера Федоровна сказала своему спутнику:

— Орленев — конченый, человек!

И более не прибавила ни одного слова, будто произошло что-то непоправимое, невозвратимое. Ей казалось смешным отвечать на бурный поток упреков в жестокости, нечуткости, непонимании, которыми осыпал ее Мгебров всю дорогу. Она шла в храм к первосвященнику со своими верой и сомнениями, а увидела провинциального актера, соблазняющего гимназистку.

Спускаясь вниз по каменным ступеням избитой лестницы гостиницы, Вера Федоровна безвозвратна укрепилась в своем решении создать школу нового актера. И весь дальнейший путь ее через Вильну, Варшаву, Лодзь, Киев, Одессу, Кишинев до Харькова был путем испытания этого решения лаврами.

Три дня сходила с ума Вильна, поклоняясь своей Золотой красавице. Всю труппу поместили в превосходном Гранд-отеле. Спектакли шли в новом большом городском театре. Старый театр, где прошла артистическая юность Комиссаржевской, стоял рядом, как полузабытое прошлое. Но именно здесь, в Вильне, Вера Федоровна устраивает чтение новой символистской пьесы Пшибышевского «Пир жизни» и вопреки мнению большинства решает ставить драму. Труппа недоумевает: что это — возвращение к сомнениям, продолжение поисков?

В Варшаве Комиссаржевская дает шесть спектаклей в Большом казенном театре. Газеты восторженно приветствуют артистку и ее труппу; в то время как правительственный театр стремился русифицировать край, Комиссаржевская, включив в программу пьесу Пшибышевского, подает свой голос за права и свободу польского народа.

Театр переполнен поляками и лучшей частью русского общества. Комиссаржевская поддерживает свою репутацию демократической артистки, отправляясь в Лодзь, фабричный город, осенью особенно грязный. В деревянном сарае без окон, называющемся здесь Большим театром, труппа Комиссаржевской показывает обитателям бедных еврейских кварталов «Юдифь», где солдаты заменяют статистов.

— Тяжелый сон! — ворчали артисты.

— Подвиг! — отвечала Комиссаржевская.

В Киеве начинаются репетиции «Пира жизни», с аншлагами идут «Нора», «Огни Ивановой ночи», «Дикарка». Театр Соловцова приглашает артистку на вечер, устраиваемый в ее честь. Труппа не получает приглашения.

— В таком случае я также не приглашена! — решает Вера Федоровна — Едемте все смотреть Врубеля в Кирилловской церкви.

В Одессе, потрясая товарищей своей необычайной выносливостью, Вера Федоровна днем лечится, вечером, несмотря на запрещение врача, отправляется в театр. Здесь впервые она исполняет свою последнюю роль — Ганку в «Пире жизни». Символическая направленность пьесы, нежизненность отдельных сцен вызвали ожесточенные споры.

Газеты спорили, театралы недоумевали, а широкая публика осталась равнодушной к пьесе. Кто был виноват в этом — автор, актеры, одесситы? Комиссаржевская внешне ничем не выдала своей тревоги и обиды. Но труппа чувствовала, что еще одна боль затаилась в бездонных глазах артистки.

После Кишинева следует Харьков, и по дороге туда Комиссаржевская подвергается последнему испытанию лаврами. Саратов просит артистку сыграть несколько спектаклей по случаю торжества открытия университета. И одновременно приходит приглашение из Парижа на грандиозный «Вечер мировых знаменитостей», организуемый с благотворительной целью парижской прессой. Никто не сомневался, что Вера Федоровна примет приглашение. Она колебалась до последнего дня, но соблазн был побежден.

В последний день харьковских гастролей шестнадцатого ноября вся труппа была приглашена в номер Зонова. Собрание было созвано Комиссаржевской. Сосредоточенный и строгий, Зонов объявил, что Вера Федоровна поручила ему огласить ее письмо перед труппой.

— Все ли здесь? — строго и тихо, как на исповеди, спросил он.

Не оказалось только Мгеброва — он был болен.

С продолговатым конвертом в руках Зонов отошел к свету окна. В комнате стало тихо, и слышен был хруст бумаги, разворачиваемой Зоновым. Он начал читать:

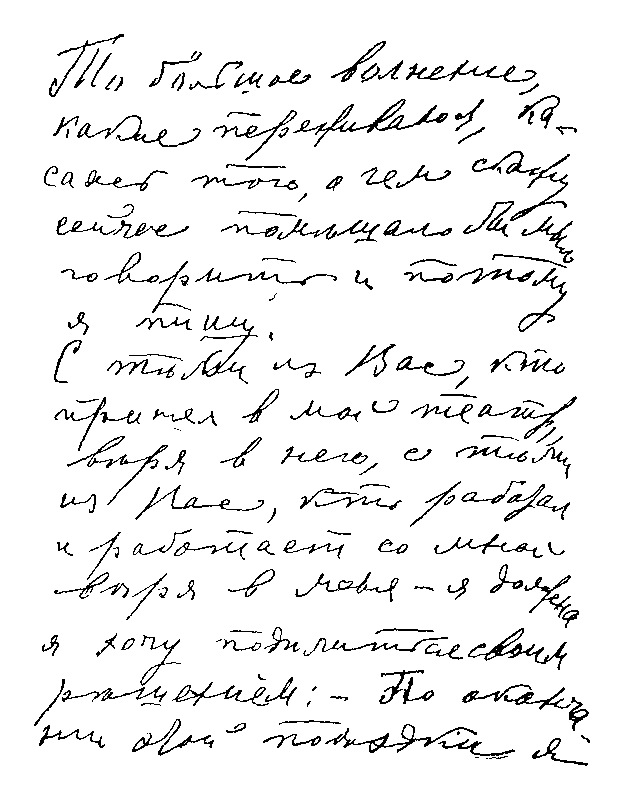

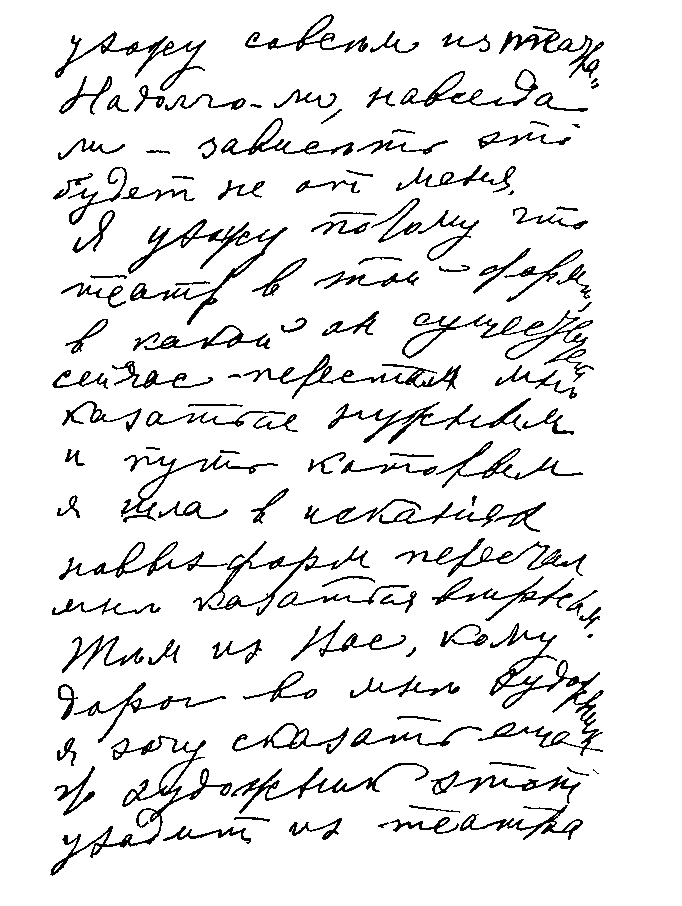

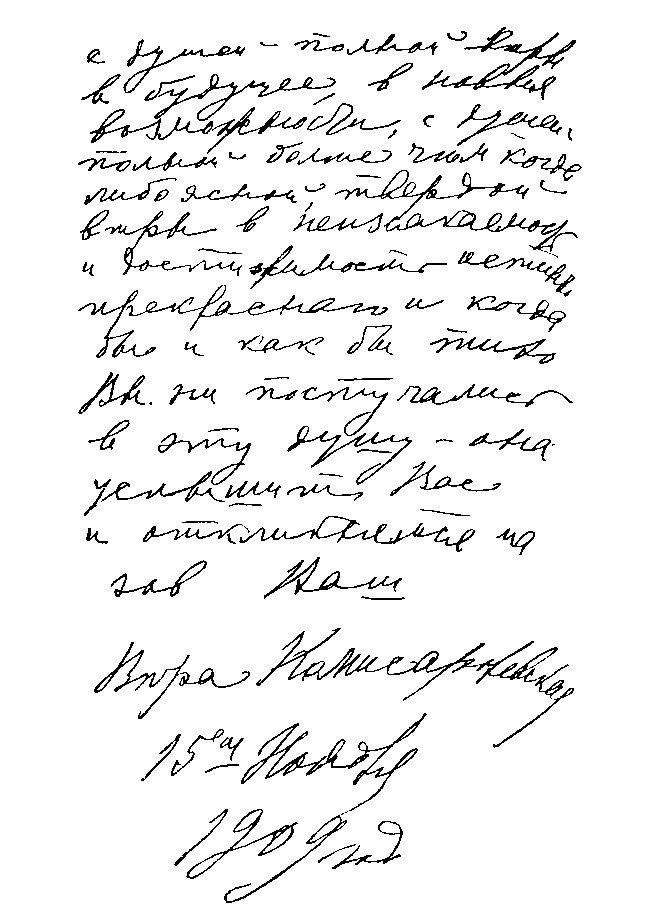

«То большое волнение, какое переживаю я, касаясь того, о чем скажу сейчас, помешало бы мне говорить, и потому я пишу.

С теми из Вас, кто пришел в мой театр, веря в него, с теми из Вас, кто работал и работает со мной, веря в меня, я должна, я хочу поделиться своим решением. По окончании этой поездки я ухожу совсем из театра. Надолго ли, навсегда ли — зависеть это будет не от меня.

Я ухожу потому, что театр в той форме, в какой он существует сейчас, перестал мне казаться нужным и путь, которым я шла в исканиях новых форм, перестал мне казаться верным.

Тем из Вас, кому дорог во мне художник, я хочу сказать еще, что художник этот уходит из театра с душой, полной веры в будущее, в новые возможности, с душой, полной больше чем когда-либо ясной, твердой веры в неиссякаемость и достижимость истинно прекрасного, и когда бы и как бы тихо Вы ни постучались в эту душу, она услышит Вас и откликнется на зов Ваш.

Вера Комиссаржевская 15 ноября, 1909 год».

В комнате несколько мгновений стояла та же тишина. Вероятно, чтобы побороть это странное оцепенение у актеров, Зонов сказал:

— Конечно, гастроли будут продолжаться, программу поездки выполним до конца…

Никто не повернул головы на это заявление, расходились все в молчании Совершилось нечто большее, чем крушение личной судьбы каждого И даже те два-три человека, которые знали о решении Веры Федоровны, но надеялись, что оно не будет осуществлено, были подавлены. И только постепенно начался по номерам и коридорам гостиницы негромкий гул актерских голосов, спрашивавших, отвечавших, споривших, порицавших и восторгавшихся.

Вечером Комиссаржевская прощалась с Харьковом. Шли «Огни Ивановой ночи».

Теперь, когда решение было принято, проверено и объявлено, Вера Федоровна без страха сомнений, со всею свойственной ей энергией взялась за новое дело.

В пути от Харькова до Полтавы, от Екатеринослава до Тифлиса отдельное купе в вагоне первого класса, занимаемое Верой Федоровной, было более похоже на кабинет делового человека, чем на будуар мировой знаменитости. Александр Иванович Дьяконов, участвовавший в поездке по личной просьбе Комиссаржевской, не раз уже беседовал с Верой Федоровной о замышляемой ею художественной школе. Он согласился на ее предложение стать заведующим этой школой. Беседа шла уже в более конкретном плане, и Вера Федоровна, разговаривая, то и дело заглядывала в лёжавшие перед нею на маленьком оконном столике папки с бумагами и письмами.

— Мне совершенно безразлично, где будет школа— в Петербурге или в Москве. Но в Петербурге — Эрмитаж, академии, памятники, самый большой материал для нашей школы. В Петербурге нужные нам люди — Бенуа, Вячеслав Иванов, Блок, Бакст… Правда, в Москве — Брюсов, Белый, но они могут приезжать для чтения своих лекций… Нет, нет, в Москве нельзя, там при Художественном театре своя школа, а работать рядом с нею в совершенно новом направлении будет труднее…

Оговорившись, что средства на организацию школы, как и для театра, придется добывать гастрольными поездками, значит придется себя ограничить в расходах, Вера Федоровна тут же мечтательно начала фантазировать:

— Я хотела бы иметь помещение в стиле готики, высокое, светлое, с большим тихим залом и с круглыми цветными окнами… С одной стороны балкон — с видом на луга и отдаленный город… Везде в комнатах— розы, хризантемы, белые лилии… Впрочем, — быстро опомнилась она, заметив противоречивость своих инструкций, — все это недостижимо пока… Придется приспособиться и взять просто светлую квартиру на шумной улице… Но будем устраивать загородные прогулки, лекции в лесу, в поле…

Вера Федоровна, повернувшись к окну, готова была предаться молчаливым мечтам. Но, вспомнив, сколько еще не решенных вопросов о будущей школе, продолжила беседу.

— Полной программы у меня нет пока. Ее будем вырабатывать вместе с теми людьми, которые будут привлечены к участию в этом деле. Пока я заказала статью, которая будет вступлением к программе… нашей художественной школы…

— Художественной вообще или театральной, Вера Федоровна? — спросил будущий заведующий.

— Не знаю, я еще не знаю, как она будет называться. Но школа не должна и не будет учить лицедейству. Развитие темперамента и индивидуальности каждого должно идти в полной свободе. Ничего нарочитого, никаких навыков и трафаретов сцены! — все более и более увлекаясь, властно наказывала Вера Федоровна, путая свои передовые взгляды и представления о воспитании молодежи с заимствованными у представителей символического искусства. — Нужно, чтобы все жили красотой, поэзией, лирикой. Принцип свободного обучения полный, и он — основа всего. Подготовительная работа, устремления ученика совершенно самостоятельны, и только на эту законченную работу придет руководитель…

Она говорила и не замечала, что в этот момент так же далека от правды жизни, от основного принципа любого искусства — искренности и идейности, революционной идейности, как была далека в театре на Офицерской, когда играла Гедду Габлер, следуя «новаторской» концепции Мейерхольда, или восторгалась декадентскими субботами. Она наивно мечтала о свободе прогрессивного творчества, а сама заранее отдавала свою школу под влияние Белого, Бенуа, Бакста.

— Тогда это школа гениев… — восхищенно заметил собеседник Веры Федоровны. Без всякого умысла с его стороны фраза прозвучала иронией.

— Вопрос этот сложный, — поспешила сказать Вера Федоровна, — я не предрешаю его сейчас, и он открыт… Вот все самое существенное, остальное детали. К ним мы вернемся еще не раз!

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

13. Испытание

13. Испытание Франц сам не свой, у Биби болит животик.Фридл, напиши жене Иттена, пусть посоветует, что делать!Мы сидим на сцене друг против друга, вентилятор колышет цветные фильтры, пришпиленные к веревке, свет прожектора направлен Францу в спину. Тонкий профиль в

Глава VIII. Постройка первого парашюта «РК-1». Испытание его прочности. Испытание 6/19 июня 1912 года

Глава VIII. Постройка первого парашюта «РК-1». Испытание его прочности. Испытание 6/19 июня 1912 года Все мои товарищи по сцене и администрация знали о моем изобретении и разделяли вместе со мной все радости и печали. Помню, как много у нас было разговоров по поводу провала моего

ИСПЫТАНИЕ

ИСПЫТАНИЕ 1 …И снова хватит сил увидеть и узнать, как всё, что ты любил, начнет тебя терзать. И оборотнем вдруг предстанет пред тобой и оклевещет друг, и оттолкнет другой. И станут искушать, прикажут: «Отрекись!» — и скорчится душа от страха и тоски. И снова хватит сил одно

Испытание Льва, испытание Львом

Испытание Льва, испытание Львом Вспоминает Немирович-Данченко: «Весной 1902 года, приехав в Ялту, я узнал, что Алексей Максимович живет в Олеизе, и когда я к нему туда приехал, он мне прочел два первых акта “На дне”. Там же находился Лев Толстой, с которым Горький до этого уже

III Испытание

III Испытание Итак, суда пришвартовались в гавани, а пассажиры начали сходить на берег. Но м-р Эскомб передал через капитана, что белые крайне озлоблены против меня и что моя жизнь в опасности, а потому лучше, чтобы я с семьей сошел на берег, когда стемнеет, и тогда

Испытание Льва, испытание Львом

Испытание Льва, испытание Львом Вспоминает Немирович-Данченко: «Весной 1902 года приехав в Ялту, я узнал, что Алексей Максимович живет в Олеизе, и когда я к нему туда приехал, он мне прочел два первых акта «На дне». Там же находился Лев Толстой, с которым Горький до этого уже

Испытание Льва, испытание Львом

Испытание Льва, испытание Львом Вспоминает Немирович-Данченко: «Весной 1902 года приехав в Ялту, я узнал, что Алексей Максимович живет в Олеизе, и когда я к нему туда приехал, он мне прочел два первых акта „На дне“. Там же находился Лев Толстой, с которым Горький до этого уже

ИСПЫТАНИЕ

ИСПЫТАНИЕ Жаркий воскресный день 22 июня 1941 года… Ошеломительное известие о начале войны… Минуты эти каждый переживал по-своему."Я познакомился с Фединым в 1941 г., за несколько дней до начала войны, — вспоминает К. Г. Паустовский.Как-то в одно синее и безмятежное июньское

ИСПЫТАНИЕ

ИСПЫТАНИЕ Сын так привык к угрюмому тону отца, что новая порция поучений не вызвала у Оноре никакой реакции. Оноре получил отсрочку. «Кромвеля» прочли в Вильпаризи в присутствии членов семьи и некоторых близких друзей: доктора Наккара и папаши Даблена…Дом, который

Испытание в бою

Испытание в бою Высокая награда, высокая оценка его трудов заставили старого конструктора относиться к своей работе еще с большей ответственностью и требовательностью.Заводы получили правительственный заказ на массовое производство «СВТ» – самозарядных винтовок

ИСПЫТАНИЕ

ИСПЫТАНИЕ Частые разъезды, многочисленные выезды в деревни на операции по ликвидации кулацких банд не оставляли времени на раздумья о том, где ты найдёшь пристанище для короткого отдыха, для небольшой передышки.Где застала ночная пора, там и вспоминаешь о ночлеге: у кого

ИСПЫТАНИЕ

ИСПЫТАНИЕ 1. Федор расстелил пальто, и мы улеглись рядышком, свесив головы над обрывом. Внизу проходит шоссейка. Удобное место, чтобы оглядеться, сориентироваться. Нам видно все — нас не видит никто. Мы надежно укрыты высотой и буковой рощицей. В этой рощице, зарыто все

VI. ИСПЫТАНИЕ

VI. ИСПЫТАНИЕ «…Душа моя во мне, я тот же, что и был…» А. Радищев Один из ближайших помощников Екатерины по делу Радищева, член совета, гофмейстер и «над почтами в государстве главный директор» граф Александр Андреевич Безбородко так обрисовал положение дел в письме к