Встреча с другом

Встреча с другом

Сергей Крушинский

Однажды, собираясь в дальнюю дорогу, я увидел в киоске аэровокзала книгу Сергея Крушинского. Это были его очерки разных лет, собранные его друзьями уже после смерти. Купил. Раскрыл в самолете, и длинный путь от Москвы до Нью-Йорка прошел для меня незаметно, будто пробеседовал я с другом, которого давно не видел, с умным, зорким человеком, умеющим замечать в жизни интересное и хорошо делиться этим.

Многое из того, о чем рассказывал в книге выдающийся советский очеркист, было у меня на памяти. Я знал людей, им описанных, происшествия, давшие автору сюжеты, и часто даже обстоятельства самого написания той или другой вещи. Порою, и, увы, нередко, что там скрывать, иные из очерков служили когда-то предметом моей зависти — чувства хотя и неблагородного, однако вполне естественного в маленькой группе литераторов, которые вместе живут, вместе становятся свидетелями тех или иных событий, но из которых лишь одному посчастливится как-то особенно хорошо рассказать о них читателю.

Автор этой книги был хороший журналист. Он был одним из тех, кто умел чувствовать биение пульса народа. У него был острый глаз, тонкий слух и какая-то святая неудовлетворенность собою, которая заставляет настоящего литератора неутомимо стремиться к эпицентрам событий, знакомиться с новыми и новыми людьми, в самых неподходящих условиях слушать и записывать их рассказы и порою, даже не дав десяти строк в свою газету, пускаться в поиски новых встреч, новых бесед, новых материалов.

С Сергеем Крушинским я и познакомился во время таких его поисков. Было это на Калининском фронте в дни затяжных боев. Зимою неприятелю удалось именно здесь задержать наше наступление. Линия фронта как бы застыла на несколько месяцев. Весной, когда были подтянуты свежие части, наши войска рванулись вперед, заняли первую и вторую линии неприятельских укреплений. Но и противник ввел в бой свои резервы. Силы снова уравновесились. Фронт замер. Началось затяжное сражение: кто кого.

И вот однажды, когда весенние сумерки уже окутывали окрестности, добравшись до батальона, закопавшегося в размякшей торфяной жиже, мы с корреспондентом Союзрадио Павлом Ковановым были загнаны внезапным минометным налетом в пустую, отбитую недавно у противника землянку, наполовину залитую водой. Попасть в нее можно было, лишь подтянувшись на руках, на верхние нары, остававшиеся еще сухими. Мины шлепались близко. Деваться некуда, пришлось забираться в эту неуютную нору.

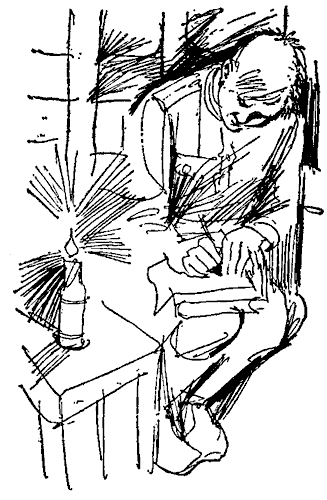

Добрались до нар и увидели: в дальнем углу светит трофейная парафиновая плошка. Возле, согнувшись, сидит коренастый человек с коротко остриженными волосами, одетый в военную, изрядно засаленную гимнастерку без знаков различия. Он что-то писал, положив на подсумок длинные, узкие бумажные полоски. Мы поняли — газетчик. На нас он взглянул без всякого интереса и, оторвавшись на мгновение от писания, лишь предупредил:

— На крайние жерди не садитесь, ухнете в воду, — и продолжал писать.

Потом снова оторвал глаза от узеньких бумажных листков, на каких, сколько я помню, он писал потом всю войну, и добавил:

— Здесь здорово воняет. Подозреваю — под нарами плавают трупы, которые похоронная команда не заметила. Не смущайтесь, развиднеет — посмотрим. — И неожиданно спросил: — Журналисты?

— Как вы узнали?

— Ну, голубчики, плохим бы я был газетчиком, если бы сразу не опознал собрата. — И озабоченно: — Как тут со связью? У меня интереснейший материал набежал. — И только после всего этого отрекомендовался: — Сергей Крушинский, из «Комсомольской правды». — Пожал нам руки и деловито спросил: — Поесть, конечно, ничего нет? Так я и знал. Плохо. Я прямо из Москвы сюда, не успел в дивизии разменять аттестат…

Вздохнул, придвинул поближе плошку и опять склонился над своими узкими полосками, энергично лепя одну к другой угловатые буквы, покусывая карандаш, почесывая в затылке.

Когда мы спросили, как он попал сюда, даже не побывав в Политуправлении фронта, не познакомившись с товарищами по корреспондентскому корпусу, он оторвался от писания, не скрывая досады и не боясь обидеть малознакомого человека, отмахнулся.

— Потом, потом, — видите, пишу… Не мешайте…

Ничто — ни мины, лопавшиеся то далеко, то близко, ни сладковатый смрад, которым тянуло из-под нар, ни присутствие незнакомых коллег, с какими ему еще предстояло работать, — не помешало ему окончить корреспонденцию. Он дописал ее, сориентировался по карте в обстановке, уточнил путь к ближайшему узлу связи и исчез, ибо считал, что обязан тотчас же уведомить читателей и редакцию о том, что происходит на фронте, куда он только что попал.

Таким он и был, — трудолюбивым, непреклонным в достижении цели, непримиримым в отстаивании того, в чем был убежден, деятельным, сдержанным в общении с людьми, храбрым, — Сергей Крушинский, автор книги, которая, как я в этом убедился, обладала свойством превращать неминуемую самолетную скуку, слабо рассеиваемую даже непрерывными едой и питьем, в интересное времяпрепровождение. Плавился в стакане виски ледяной кубик. Неподвижным ворохом лежали толстые, как матрасы, американские иллюстрированные журналы. Где-то внизу, за слоем посеребренных луной облаков, плескал океан. А мне ни до чего не было дела. Книжка заворожила меня.

Превыше всего ценил Сергей Крушинский правду жизни. Уверенный, что наше социалистическое бытие интересно и прекрасно во всех своих новых проявлениях и не нуждается ни в украшательстве, ни в сглаживании углов, ни в умолчании, ни, тем более, в лакировке, — он умел взволнованно рассказывать эту правду. Лакировщиков он ненавидел ненавистью человека, знающего, что такое жизнь, что такое война, понимающего, какой дорогой ценой даются наши победы, и, не трудясь даже скрывать, презирал тех коллег, кто спокойно, бездумно жил себе во вторых эшелонах, варя жиденькую похлебочку своих корреспонденции из фактов, извлеченных из политдонесений, с прибавлением изрядной доли розового сиропа.

При мне он вгорячах чуть было не ударил одного прыткого фоторепортера, который добился-таки, чтобы отличившихся бойцов привели к нему с передовой в тыл, под защиту монументальной монастырской стены, а потом еще потребовал от них, чтобы они по очереди облекались в новенький полушубок и ушанку, которые этот корреспондент возил с собой, объявляя их тоже атрибутами своего ремесла.

Крушинский, в этот момент только что вернувшийся с передовой, сам закопченный, грязный, небритый, вскипев, сразу сказал этому человеку все, что он о нем думает, сказал самыми крепкими словами, к которым в общем-то сам никогда не прибегал, а когда тот, оправдываясь, захорохорился, — поднял кулак, и мне лишь в последний момент удалось перехватить его руку и предупредить столь необычное «ЧП» в корреспондентском корпусе.

Да, это был настоящий советский человек, с честной и чистой душой, широко открытой для восприятия всего хорошего, и потому непримиримо злой ко всем проявлениям пошлости, приспособленчества, чинодральства, ловкачества и всего того, что в среде военных корреспондентов определялось одним всеобъемлющим, но довольно выразительным словом — «арапство». «Арапов» он ненавидел и всегда готов был броситься на них в атаку, блюдя традиции советской печати.

Вот почему, как мне кажется, любой очерк из книги, оказавшейся моим неожиданным спутником в путешествии по США, — и ранние, печатавшиеся в «Комсомольской правде» в довоенные времена, и военные — «Письма от походных костров», и корреспонденции, посланные из немецкого города Нюрнберга, где победившие народы судили главных военных преступников, — все они сильны именно этим ощущением большой правды. И автор в них не постороннее лицо, не человек с блокнотом, не наблюдатель, а активный участник. Он то и дело врывается в повествование нетерпеливыми публицистическими репликами. Он незримо действует в них. Его страстный голос звучит в любом из этих материалов, организует, зовет.

Даже в самые трудные дни войны, когда немецко-фашистские армии рвались к Москве и уже были от нее на расстоянии нескольких пеших переходов, корреспонденции Сергея Крушинского были полны оптимизма и веры. Нет, он ничего не замалчивал, не скрывал тяжести положения, остроты боев, потерь, которые несут защитники Москвы, — его оптимизм был в самом мышлении, он был его сущностью и проявлялся неизменно в существе его работы, хотя сам автор, по складу характера, был человек критически мыслящий, не чуждый иронии и, как я уже сказал, ненавидящий любую лакировку.

Вспомнился мне такой случай. На Калининском фронте, именно в дни тяжелых, затяжных боев на Ржевском плацдарме, мы принимали его в партию. Кто-то из коммунистов задал вопрос: как, мол, он оценивал военное положение. Крушинский сидел сбычившись, прихмурив негустые брови, которые резко выступали на его высоком упрямом лбу, и несколько мгновений молчал.

— Серьезное, — односложно ответил он и добавил: — Тяжелое. — Снова помолчал, потом поднял свои широко посаженные глаза, где частенько загорались озорные мальчишеские огоньки, и сказал: — А я все-таки корреспонденцию о взятии Берлина напишу. — И, обращаясь к нам, к его товарищам по работе, пригрозил: — Погодите, я вам всем фитиль вставлю своими репортажами с процесса, на котором будем мы всех этих гитлеров и герингов судить… И вставлю, что вы думаете. Я ведь на заре туманной юности судебную хронику в газету «Всходы коммуны» давал, а вы — нет.

Это было сказано осенью 1942 года, в тяжкую пору, когда моторизованные дивизии фельдмаршала Паулюса прорывались к Дону и в сводках уже мелькало — «Сталинградское направление».

Он оказался прав, наш друг Сергей Крушинский. Действительно, два с половиной года спустя он писал свою корреспонденцию о падении Берлина, и действительно, через три года мы с ним сидели рядом на корреспондентских местах в немецком городе Нюрнберге и наблюдали, как Геринг, Гесс, Кальтенбруннер, Риббентроп и остальные подручные Гитлера, обагрившие человеческой кровью земной шар, давали международному трибуналу показания. И он, Сергей Крушинский, действительно писал отличные корреспонденции, лучшие из которых я нашел в книге, летевшей со мной в Америку.

Он был отличным товарищем. Зимой под Ржевом, когда мы вдруг оказались в дивизии, отрезанной от своих частей, и с едой стало совсем плохо, он однажды добыл со дна своего подсумка два сухаря, долго делил их на пять равных частей, а потом, заставив одного из нас отвернуться, распределил их по справедливому способу: кому, кому…

Во время тяжелого прорыва наших и чехословацких войск у Дуклянского перевала, когда нам на вездеходе пришлось удирать по дороге, оказавшейся под неприятельским обстрелом сразу с двух горных склонов, он вдруг заставил шофера остановить машину и соскочил, чтобы посадить в нее раненых: чешского войника и медицинскую сестру, тоже легко раненную, которая, однако, тащила его на закорках. За это мы счастливо расплатились лишь шиной, пробитой у поворота дороги осколком мины, в сущности когда все уже оказались в безопасности. Он готов был поделиться с товарищем последней коркой, рискнуть жизнью, чтобы спасти другого, но место у телеграфа при передаче корреспонденции ни за что никому не уступал, как не уступал и возможности первым наилучшим образом сообщить читателям какую-нибудь особо интересную фронтовую новость.

На корреспондентском языке это именовалось — вставить фитиль. И на это Сергей Крушинский был великий мастер. Помнится, мне довелось от этого даже и пострадать. Когда за линией фронта началось знаменитое теперь Словацкое восстание, я начал переговоры со своей редакцией и с командованием о том, что полечу туда, чтобы дать в «Правду» корреспонденции об этом немаловажном в ту пору событии. Пока я, добывая разрешение, убеждал командующего, члена Военного Совета, вел утомительный диалог по прямому проводу с Москвой, Сергей Крушинский, с которым мы жили в одной комнате и спали на соседних койках, исчез. Все было на месте — и его шофер Петр Васильевич, и видавшая виды «эмка», и блиноподобный тюфяк, который он почему-то возил с собой по странам, богатым пуховиками, и даже рукопись повести, создаваемой им по ночам. Все было тут, а он исчез. И вместе с ним, как я установил, исчезли две итальянские гранаты-самоварчики, из тех, что мы всегда таскали с собою, и мой трофейный автомат шмайсер. Я поднял тревогу — мало ли что случается на войне. И лишь тогда шофер признался, что ночью отвез капитана на аэродром, где в самолеты грузилось оружие для повстанцев.

Тут мы все ахнули — «фитиль». Так оно и оказалось. Крушинский, восседая на ящиках с оружием, на сутки раньше меня приземлился на повстанческом аэродроме «Три Дуба». И, когда, получив наконец разрешение, я выпрыгнул в повстанческом краю с парашютом, он уже успел отстучать по рации корреспонденцию, которую я теперь нашел в книге, в разделе «У повстанцев Словакии».

Но и оказавшись в столице восстания Банской-Бистрице, я его не догнал. В штабе восстания Крушинского не оказалось. Он раздобыл где-то машину и укатил в одну из повстанческих бригад. Мы провели с ним в тылу у немцев не один день, прежде чем встретились. Когда потом я вернулся «домой», на нашу корреспондентскую квартиру, значительно передвинувшуюся к тому времени на запад, Крушинского там тоже не было. Он «отписался» от повстанческого материала, привел в порядок свои записи для будущего романа «Горный поток», а сам отправился в новую, хотя на этот раз и не увенчавшуюся успехом, поездку к польским партизанам…

Уже в Америке дочитывал я последние очерки из купленной в киоске Московского аэропорта книги. И со страниц ее вставал сам автор, Сергей Крушинский, один из тех советских литераторов, чьим самоотверженным трудом, чьим талантом запечатлены черты нашей эпохи, один из неутомимых людей, какими славна наша печать. И радостны были эти новые встречи со старым товарищем на чужой, далекой земле, среди чужих людей, живущих по чужим для нас обычаям, в чужом мире.

Со многими интересными людьми познакомился я в этой книге, и через все ее страницы об руку со мной, читателем, прошел ее автор — хороший, талантливый советский человек, вложивший в свои писания большое сердце.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Встреча с другом

Встреча с другом Сергей КрушинскийОднажды, собираясь в дальнюю дорогу, я увидел в киоске аэровокзала книгу Сергея Крушинского. Это были его очерки разных лет, собранные его друзьями уже после смерти. Купил. Раскрыл в самолете, и длинный путь от Москвы до Нью-Йорка прошел

Был ли Эверест нам другом?

Был ли Эверест нам другом? Мы двигались на запад, и, после того как пересекли гребень Чиангма, совсем покинули страну шерпов, Эверест отступил на задний план. Он остался как радостное воспоминание, и только Чарлз Эванс ещё поддерживал с ним контакт. Что же, этот первый

Прощание с другом

Прощание с другом …Мы научились дорожить погодой и решили использовать её до конца. Не теряя времени, начали перевозку челюскинцев. Открылась «регулярная авиалиния»: Ванкарем – Уэлен – бухта Тихая. Здорово поработать пришлось на ней и мне с моей машиной.В бухту Тихую за

Встреча со старым другом

Встреча со старым другом …С того дня Бассейн, а значит, и я ничего не знали о судьбе «М-10-94». И вот я услышал от старого чукчи, что верный друг – самолёт, принёсший мне счастье, находится совсем близко. Я нарочно не расспрашивал старика и его внуков о том, как его спасали. Мне

На другом континенте

На другом континенте Утро в Цюрихе было холодным и дождливым. Сейчас прояснилось, и под нами был сверкающий, синий Атлантический океан, разделяющий континенты – Старый и Новый Свет.Этот синий океан был красноречивым рубежом между двумя мирами. Я чувствовала, что это и мой

17. Прощание с другом

17. Прощание с другом 6 марта 1918 года Фриц Херстемайер умер. Как говорилось в официальном заключении – от ран. Фриц получил пулю в легкие и от этого ранения оправиться так и не смог.Ремарка отпустили на похороны в Бремен. Там, в госпитале, Фриц прожил последние дни. Операция

О другом, как о себе

О другом, как о себе Культура… Говоря о культуре, стоит заметить, что это не просто начитанность, знание текстов, фактов, картин, музыкальных произведений и так далее… Я знаю очень много начитанных людей, но таких мерзавцев, не приведи Господи. И напротив, сколько встретил

О «дощечках» и о другом

О «дощечках» и о другом Гуляя по улице с подругой и ее матерью, я попросила их зайти со мной в магазин, но когда мы оказались там, я уже забыла название того, что хотела купить, — минут пять стояла и сосредоточенно думала. Сначала мне представилась небольшая твердая пачка,

О другом

О другом 1 Помимо прочего, пушкинское “Я вас любил…” примечательно своей, выражаясь по-современному, открытостью к Другому: Я вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам бог любимой быть другим… Но “другость” здесь, конечно, очень ограниченная. Повсеместный в

В другом измерении

В другом измерении Те, кто встречался с Арсением Тарковским в последние десятилетия его жизни, замечали, что в его обществе почти физически ощущалась относительность привычных понятий. Сидя в кресле, он спрашивал себе воды и потом со старинной любезностью благодарил

Встреча с другом

Встреча с другом вадцать пятого декабря — радостное известие: населению города увеличили хлебную норму. Рабочие и инженеры будут получать на 100 граммов больше прежнего, а остальные на 75 граммов.Первая и заметная прибавка после стольких снижений. Значит, Дорога жизни —

ПРОЩАНИЕ С ДРУГОМ

ПРОЩАНИЕ С ДРУГОМ Сражен вражеской пулей. Умер. Похоронен. Посмертно награжден. Все записано, все указано в этих документах. Все точно и неопровержимо. И все же я не знаю, что сказать тебе, Яков, прежде чем напишу последнее слово этой книги, прежде чем поставлю последнюю

В другом мире

В другом мире Мы привыкли мало спать – рано вставать и поздно ложиться.Здесь, в Германии, все было иначе. Другая жизнь с другим укладом, так не походит на то, что было у нас.Из Москвы с ее кипучей жизнью, наполненной событиями, меняющими облик не только страны, но всей нашей

В другом городе

В другом городе Явившись со своим чемоданчиком к Лигскому, я была поражена его жильем: он жил во дворце. Его молоденькая жена из немецкой дворянской семьи, с которой он познакомился в Дорнахе, имела мужество в первые же дни перемирия через два фронта приехать к нему.

В другом мире

В другом мире Мы привыкли мало спать — рано вставать и поздно ложиться.Здесь, в Германии, все было иначе. Другая жизнь с другим укладом, так не походит на то, что было у нас.Из Москвы с её кипучей жизнью, наполненной событиями, меняющими облик не только страны, но всей нашей

В другом мире

В другом мире Мы привыкли мало слать — рано вставать и поздно ложиться.Здесь, в Германии, все было иначе. Другая жизнь с другим укладом, так не походит на то, что было у нас.Из Москвы с ее кипучей жизнью, наполненной событиями, меняющими облик не только страны, но всей нашей