Глава шестая ПАСЬЯНС

Глава шестая

ПАСЬЯНС

Бобловская усадьба сбегала с возвышенности то полого, а то оврагами, между которыми сохранялись довольно большие участки ровной местности (их в менделеевской семье называли стрелицами). На самой горе, в глубине огромного парка стоял одноэтажный помещичий дом. Вскоре Менделеев достроит к нему второй этаж, а позже и вовсе снесет и возведет новое жилище по собственному проекту. К дому, совершенно скрытому столетними дубами и чуть более молодыми кленами, березами и елями, вели две старинные аллеи — березовая и вязовая. Тот, кто въезжал под их сень, сразу ощущал запахи влажного леса, которые по мере приближения к дому сменялись ароматами резеды, нарциссов-жонкилий и роз, которые росли в усадьбе.

Начиная с лета 1867 года в Боблово к Дмитрию Ивановичу потянулись земляки и родственники. Первым приехал старинный друг семьи Петр Павлович Ершов. Бывшему учителю интересно было взглянуть на свою падчерицу Феозву и на отчаянного бедокура Митю Менделеева, вышедшего в петербургские профессора. А еще хотелось перед смертью добиться переиздания своего «Конька-Горбунка». Он искал протекции и, конечно, нашел ее у Менделеева. Книга была переиздана, и автор успел подержать ее в руках. Потом заглянули брат Павел и муж сестры Маши Михаил Лонгинович Попов. Встреча родственников была трогательной, со слезами и воспоминаниями. Оба гостя решили расстаться с Сибирью и ждали от Дмитрия Ивановича помощи. Павел, пять лет назад потерявший свою Полиньку, теперь завел новую семью и мечтал о службе где-нибудь в средней полосе. Вскоре он получил место в Саратове, потом в Новгороде. Насколько ему в этом помог брат, неизвестно, но наверняка уж постарался что-то сделать. Павел Иванович еще хорошо и много послужит по контрольному ведомству, пока не закончит жизнь в 1902 году в Тамбове. Попов новой службы не искал — он уже вышел в отставку с поста директора Томской гимназии и теперь выбирал место жительства для своей большой семьи.

Гости очень нравились Феозве, она развлекала их беседами и возила показывать Петербург. Маленький Володя всей душой потянулся к дяде Паше. Тот был единственным флегматиком в семье — пошел в отца, Ивана Павловича. Остальные менделеевские родственники унаследовали холерическую раздражительность Марии Дмитриевны. У Павла Ивановича были золотые руки, он легко чинил поломанные игрушки, да и по хозяйству находил себе дело. Скоро наладились прежние, без всякой натяжки, отношения — с шутками и подтруниванием. Зато, когда пришла пора расставаться, прощание было тяжелым — братья снова плакали.

Вслед за Пашей и Михаилом Лонгиновичем погостить на лето приехали уже обосновавшиеся в Петербурге два старших Катиных сына. Вскоре и сама Екатерина Ивановна, после смерти Якова Семеновича продолжавшая жить в Томске, уступила уговорам брата Митеньки (главный его довод — необходимо хорошо выучить остальных детей) и тем летом тоже приехала с семьей в Боблово. Надо сказать, что решение вызвать к себе сестру Дмитрий Иванович, по всей видимости, принимал единолично. Забота о столь многочисленной родне явно пугала его не очень здоровую супругу. «Екатерина Ив. с первым пароходом едет сюда, всё распродала; может, это и к лучшему; сначала — к нам в Боблово. Это я не могу понять, — осторожно писала Феозва Никитична из Петербурга мужу в Боблово, — куда мы их всех разместим? И там не будет нам отдыху, а главное — прислуге каждый шаг лишний труден. Да и в самом деле — обе (скорее всего горничные. — М. Б.) такие хилые…» Как бы то ни было, Дмитрий Иванович принял родственников с отменным радушием. Отныне он будет держать молодых Капустиных в поле зрения: следить за успехами, платить за книги. Что касается Нади, которую дядя выделял из всех своих племянников и племянниц, то он взял на себя также оплату ее учебы в гимназии.

Осенью Капустины переедут на снятую в Петербурге квартиру, но уже весной (и до ноября) займут университетскую квартиру Менделеева, живущего после окончания учебного года в Боблове. Капустинскую же детвору Дмитрий Иванович каждый год будет забирать с собой. Немудрено, что дети Екатерины Ивановны в будущем станут не только постоянными гостями бобловского имения, но и духовно близкими людьми, сотрудниками и единомышленниками Дмитрия Ивановича. Старший, Михаил, закончит Медико-хирургическую академию, поработает земским и военным врачом, примет участие в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов, защитит докторскую диссертацию, приобретет известность как санитарный врач и гигиенист, профессор Петербургского, Казанского и Варшавского университетов, но затем вдруг полностью отдастся общественно-политической деятельности и даже успеет побывать депутатом Государственной думы. Он заведет дачу поблизости — в селе Бабайки — и вместе с женой, тоже дипломированным врачом, долгие годы будет заботиться о здоровье родственников. Надежда Яковлевна Капустина (в замужестве Губкина), любимая племянница Менделеева, станет художницей. Именно она соберет и издаст эпистолярное наследие рода Менделеевых, присоединив к нему собственные воспоминания о дяде, тем более ценные, что их автор обладал хорошим пером и цепкой памятью. Федор Капустин уже в студенческие годы станет лаборантом Менделеева, а в дальнейшем — переводчиком книг, которые редактировал Дмитрий Иванович, участником его научных экспериментов. По примеру великого родственника он будет много преподавать и путешествовать. В 1907 году Федор Яковлевич выступит на Первом Менделеевском съезде — будет читать доклад «О трудах Д. И. Менделеева по вопросам об изменении объемов газов и жидкостей». Его выслушают с уважением, поскольку он сам под руководством дяди много лет занимался исследованиями в этой области.

Почти сразу вслед за Капустиными в Боблове появились, уже в полном составе, Поповы. Сначала Маша с Михаилом Лонгиновичем и семерыми детьми поселились в Москве, но там с ними случилось несчастье: умный, ироничный, но тем не менее провинциальный глава семьи потерял десять тысяч рублей — всё, что было скоплено им за трудовую жизнь. Дмитрий Иванович приютил и эту семью — и не просто приютил, а помог обзавестись собственным домом: выделил восемь десятин плодородной земли с родником на стрелицах и дал весь материал для постройки дома. Старшие дети Поповых станут активными участниками сельскохозяйственных опытов дяди.

Каким увидели Менделеева взрослые и особенно юные родственники, которые поначалу представляли его себе примерно так, как он сам когда-то представлял дядю Василия Дмитриевича Корнильева — богатого, знатного и таинственного? Семейные воспоминания рисуют несколько бобловских сцен с его участием. Вот он спешит к приехавшим гостям, сбегает по ступеням большой стеклянной галереи — высокий, бодрый, синеглазый, с русой бородой, большим лбом и длинными развевающимися волосами, чуть сутуловатый, в своей всегдашней (это они потом узнают) серой куртке. Голос у него низкий, приятный, хоть и всегда взволнованный. Вот он учит своих племянников правильно вести себя за столом: «Когда я ем, я глух и нем». Вот, занятой и серьезный, он работает в своем кабинете. В это время нельзя шуметь, топать ногами и кричать. Вот собственноручно опускает первые снопы в новую молотильную машину. Вот он в казацком седле на гнедой лошади объезжает («медленное» слово, а он ничего не делал медленно, да ведь не скажешь «обскакивает») свои поля и угодья. Нот он вечером в очередь с другими взрослыми читает вслух Тургенева. Время от времени чтение прекращается и начинается обсуждение, а то и спор. Голос дяди Мити слышнее всех, он не любит, когда с ним не соглашаются — сердится, может уйти. Вот он вместе с женой, сыном, няней и, конечно, ватагой племянников и племянниц едет на дальнюю прогулку в нес. В таких случаях двухколесная таратайка и телега бывают набиты не только людьми, но и посудой, чайниками, съестным и припасами. За выездом весело бежит любимый дог Менделеева по кличке Бисмарк, Бишка — пес красивого желтоватого окраса, очень умный и умеющий смешно улыбаться. Дети раскладывают костер, заваривают чай, собирают и пекут грибы, а дядя Дмитрий сидит возле костра, читает привезенные с собой книги, потом начинает что-то писать и вычислять, потом снова берется за книги.

«Раз во время обеда, — вспоминала Надежда Капустина, — пошел сильный дождь. Дмитрий Иванович увидел это в окно и вдруг оживленно крикнул нам: «Дети! Бежим закрывать суслоны! Рожь намочит!» Мы все вскочили, бросились через парк в поле и с хохотом и криками принялись перебегать по большому полю от суслона к суслону и закрывать их снопами. Дмитрий Иванович руководил нами и бегал так же, как и мы, быстро и весело. Бегал он, немного нагнувшись вперед и размахивая согнутыми в локтях руками. Как сейчас вижу его красивое оживленное лицо, намокшую шляпу и куртку и веселые движения».

Маленькие гости Боблова сполна получали от дяди и любовь, и внимание, но кое-что в его образе казалось странным. Например, им, выросшим в многодетных семьях, был не совсем понятен постоянный дядин страх за его единственного сына Володю, мальчика очень развитого и подвижного. Стоило отцу услышать его крик или плач, как он тут же бросал все дела, в испуге прибегал, обнимал и прижимал к себе сына, громко и резко крича няне: «В чем дело? В чем дело?» — и тут же ласково и нежно спрашивал мальчика: «Володичка! Что ты? Об чем?» Мог неожиданно (дети рассчитывали на похвалу за полное лукошко крупных ягод) отругать малолетних родственников за то, что они, собирая ягоды на лугах, перед сенокосом помяли траву. Тем не менее они чувствовали, что дядя не просто хозяин усадьбы, он — самое важное и интересное, что в ней есть. «В каждом доме, — писала та же Надежда Капустина, — всегда чувствуется невольно, кто душа его, и я как-то скоро поняла, что душа дома был Дмитрий Иванович, в его серой не подпоясанной широкой куртке, в белой панамской соломенной шляпе, с его быстрыми движениями, энергичным голосом, хлопотами по полевому хозяйству, увлечением в каждом деле и всегдашней лаской и добротой к нам, детям, и особенно ко мне. Мне, при моей тогдашней некоторой начитанности — я увлекалась тогда Майн Ридом и Купером, — он казался похожим на американского плантатора, не на янки, янки я считала хитрыми и жадными, а именно он походил на плантатора-пионера в каких-нибудь пампасах или сильвасах». Впрочем, Надежда Капустина отмечает, что лето 1867 года было единственным, когда она видела дядю веселым и разговорчивым.

Хорошее настроение Дмитрия Ивановича в то лето вполне могло быть связано с отличными всходами на опытном поле и на всех остальных угодьях, где он применял интенсивное земледелие, проще говоря — вносил в землю органические удобрения. Урожай сам-десять — сам-двенадцать впечатлял не только его коллег по Вольному экономическому обществу, но и окрестных мужиков, с которыми Менделеева связывали дружеские отношения. Крестьяне считали его простым барином и очень ценили как работодателя. Весной, когда в русских деревнях обычно кончались хлеб и корм для скота, они шли в Боблово заработать деньжат — огораживали поля, чистили лес, собирали и вывозили с полей камни, которые потом использовались на строительстве усадьбы. Если Менделеев бывал доволен их работой, то говорил с ними ласково, душевно окая и испытывая явное удовольствие от общения. В иных же случаях разговаривал с мужиками строго и отрывисто, считая необходимым «пужнуть». В итоге деревенские его уважали, но побаивались. Рассказывают, что однажды несколько крестьян, у которых урожай никогда не превышал обычного для всей округи уровня сам-четыре — сам-пять, собрались с духом и полюбопытствовали у Менделеева о причинах такого высокого результата. Причем сразу выяснилось, что их предположения были бесконечно далеки от агрохимии. «Скажи-кася ты, Митрий Иваныч, хлеб у тебя как уродился хорошо за Аржаным прудом… Талан это у тебя или счастье?» На что «Митрий Иваныч», ничуть не раздражаясь, ответил в простонародной манере: «Конешно, братцы, талан». Он вообще не любил самого понятия счастья как везения, помня суворовское: «Счастье? Помилуй бог счастье!» Понятно, почему он не пустился и подробное изложение мужикам основ современного земледелия — они этим просто не интересовались. Исконные хлеборобы в пореформенной России были забиты и отучены от осмысленного труда, тем более что работали теперь на себя и за плохую работу больше никто не порол. Урожай в их сознании не был связан с качеством работы. Здесь, кстати, можно найти объяснение нулевого эффекта опытной программы Вольного экономического общества, которая не могла быть ориентирована на миллионы крестьян. Что же касается невесомого в масштабах страны сообщества грамотных сельских хозяев, то они могли бы распространять передовой опыт разве что силой. Но это уже было бы фарсом, пришедшим на смену трагедии, поскольку именно так до них поступали наиболее продвинутые крепостники. Крестьяне продолжали оставаться в плену бесплодной в новых условиях общинной психологии.

Пытаясь решить или хотя бы понять российский аграрный вопрос, передовые хозяева типа Менделеева не могли не чувствовать себя внутри заколдованного круга. Взять хотя бы ситуацию с производством органических удобрений. Казалось бы, чего проще: надо разводить больше коров — главных «производителей» этого природного продукта. Ан нет! Численность дойного поголовья в стране (специального разведения крупного рогатого скота на мясо практически не было) определялась размерами потребления молока в натуральном или переработанном виде. Это, в свою очередь, не значило, что Россия купалась в молоке — некоторые бедняцкие семьи коров не имени, молоко пили редко и тем более не ели сливочного масла. Но главное — молоко и молочные продукты были в ту пору неходовым товаром. Это, конечно, сказывалось на общем уровне потребления. К примеру, вся Москва к середине шестидесятых годов XIX века потребляла примерно тысячу пудов сливочного масла в год; Петербург, конечно, «съедал» больше, но что было масло из Финляндии. Так или иначе, предложение равнялось спросу, независимо от того, как этот спрос формировался, и изменить положение мог лишь новый для русского стола молочный продукт — более долговечный, нежели творог и даже масло, и, следовательно, более «приспособленный» к особенностям рынка.

Энтузиасты, среди которых более других выделялся Николай Васильевич Верещагин, брат знаменитого художника-баталиста, видели выход в сыроварении, и Дмитрий Иванович в числе первых оценил эту полезную во многих отношениях идею. Николай Верещагин, будущий «отец вологодского масла» (до 1939 года оно именовалось «парижским», поскольку было создано из кипяченых сливок по типу французского «нормандского» сливочного масла), едва ли не с юности интересовался сыроделием и специально ездил в Швейцарию, где досконально изучил производство «тощих» и «жирных» сыров. Однако секрет швейцарского сыра оказался связан не только с технологией. Н. В. Верещагин удивлялся: «Приехав в Швейцарию и попав на сыроварню, я никак не мог понять, почему туда так много народу носят молоко; мне казалось, что сыроварение возможно только у крупных землевладельцев. Ответ был, что носят молоко крестьяне. Кто же у них покупает молоко, был мой вопрос. Они не так глупы, чтобы продавать молоко, отвечал мне сыровар. Сыроварней заведует комитет, который нанимает сыровара, продает сыры и т. п.». Оказалось, что швейцарский сыр был продуктом свободной кооперации крестьян, являвшихся одновременно производителями и предпринимателями. По возвращении домой Верещагин убеждает Вольное экономическое общество в необходимости создания системы русских артельных сыроварен. Ему выделили тысячу рублей, и вскоре в Тверской губернии, где поселился Николай Васильевич, была открыта первая артельная сыроварня, затем вторая, третья… Благодаря его кипучей деятельности и кое-какой государственной поддержке такие предприятия стали расти как грибы, и не только в Тверской, но и в Вологодской, Ярославской, Новгородской, Костромской и даже Вятской губерниях. Крестьянам предлагалось брать ссуды на покупку оборудования, платить артельные взносы молоком, производить сыр, а выручку делить пропорционально количеству сданного молока. Энтузиасту казалось, что кооперативная форма собственности вот-вот повернет северное крестьянство от натурального хозяйства к товарному производству, и это добавляло ему сил.

Сыроварням нужны были профессионалы, и Верещагин, несмотря на определенные трудности, создает для их подготовки специальную школу: «Открытие школы мне долго не давалось, несмотря на энергическую поддержку, оказанную мне Императорским Вольно-Экономическим Обществом и особенно Профессором Менделеевым, объехавшим со мною все существовавшие артельные сыроварни. Несмотря на то, что он подтвердил все мои взгляды на возможность широкого развития у нас молочного хозяйства, несмотря на то, что Министерство Государственных Имуществ представляло проект школы, учреждение школы целых два года не встречало поддержки со стороны Министерства Финансов и Контроля. Наконец, потеряв много времени и средств на поездки, я пошел лично объясняться с Министром Финансов…» Они добьются своего: в 1871 году будет открыта Школа молочного хозяйства и селе Едимонове Тверской губернии с филиалом в ярославском селе Коприне. Школа подготовит больше тысячи мастеров и мастериц, пока ее не закроют «за политическую неблагонадежность».

Но у артельных сыроварен не оказалось будущего. Идея Верещагина не могла выжить в ситуации, когда артельщиками становились не только заинтересованные в сдаче молока владельцы коров, но и все поголовно члены крестьянской общины, включая тех, кто не желал сдавать молоко и даже вовсе не имел коровы. Собственность, таким образом, быстро оказывалась ничьей, ссуды проедались, оборудование бездействовало. В Тверской губернии из четырнадцати учрежденных артельных маслосыроварен через три года осталось всего три. Зажиточные мужики с большим интересом поглядывали на новое дело и были совсем не прочь взять его в свои руки, но на их пути твердым заслоном стояло земство со своей идеей фикс — удержать на земле бедную часть крестьянства. Земство было против перехода артелей в «кулацкую» собственность. Словом, как всегда, экономические интересы противоречили произвольно поставленным социальным задачам. В конце концов бывшие артельные сыроварни станут частной собственностью поднявшихся купеческих домов. Правда, значительного прироста молочного стада от этого не произойдет, поскольку их продукция, минуя внутренний рынок, отправится в Европу, где ее будет ждать настоящий потребитель. Сам Николай Васильевич Верещагин, отошедший от артельной деятельности, превратится в эксперта, займется логистикой. Купцы будут уважать его за организацию доставки свежего масла морем в Англию. Правда, на проблеме интенсификации земледелия но достижение уже никак не отразится.

Двух лет хватило Менделееву для того, чтобы пройти современную агрономическую науку, что называется, насквозь. Этого же времени было достаточно, чтобы досконально изучить все возможности и проблемы российского сельского хозяйства. В этот период им лично или под его руководством на разных почвах были испробованы десятки минеральных и органических удобрений, реализована программа физико-химического исследования русских грунтов (в химической лаборатории Петербургского университета было тщательно проанализировано около шестисот образцов), даже предпринята попытка создания общества для организации сбыта сельхозпродуктов. «Эти мысли тогда очень занимали меня; думалось призвать к самодеятельности. Пора на то, видно, еще не пришла, если на то внимания никто не обращал. Так я мучился долго, убегал и в убежище чистой науки — не помогло…» И хотя эта область науки и практики останется для него близким делом, а Боблово — образцовым, постоянно модернизируемым хозяйством, Менделеев начиная с 1869 года возвращается к привычной преподавательской и научной деятельности — к вящей досаде супруги, которая больше хотела видеть мужа помещиком, а его профессорство считала отхожим промыслом. Тем более что в мае 1868 года у них родилась дочь Ольга, которой, как и ее брату, да и самой госпоже Менделеевой, больше подходила жизнь на вольном бобловском воздухе. Нужно сказать, что неудовольствие Феозвы Никитичны разделяли и люди с научным кругозором. Например, ученик Менделеева К. А. Тимирязев писал по этому поводу: «По предложению и плану Д. И. Менделеева Вольным экономическим обществом была организована система опытных полей — несомненно, первая когда-либо осуществленная в России. Таких полей одновременно было устроено четыре (в Петербургской, Московской, Смоленской и Симбирской губ.). Наблюдателями в последних двух были — мой добрый товарищ Г. Г. Густавсон и я… Достойно изумления, что это начинание нашего знаменитого ученого не нашло поддержки и подражания, да и сам он, к сожалению, перешел к другим экономическим задачам, по своему значению и направлению едва ли одинаково важным для нашей страны». Тимирязеву, однако, тут можно возразить не только в том смысле, что «пора на то, видно, еще не пришла». Дело было не в других экономических задачах, которые Дмитрий Иванович действительно не уставал сам себе ставить. Тут имелся «магнит попритягательней», и очень странно, что Тимирязев упустил его из виду.

Заняв кафедру общей и неорганической химии, Менделеев позаботился и о смежных химических дисциплинах. Во многом его активными усилиями была создана кафедра аналитической химии, во главе которой встал ученик Дмитрия Ивановича Николай Александрович Меншуткин, уже получивший известность как добросовестный и многогранный ученый. Еще одну кафедру, органической химии, возглавил приглашенный из Казани Александр Михайлович Бутлеров. Таким образом, преподавание химии в Петербургском университете достигло — если не превзошло — уровня лучших европейских университетов. С этого времени профессорская деятельность, к которой Дмитрий Иванович всегда относился с великой ответственностью, выходит в его жизни на первый план и наполняется особым, глубоким смыслом. Составляя «Отчет о состоянии С.-Петербургского университета и деятельности ученого его сословия…» для Торжественного акта 1868 года,[31] Менделеев писал о преподавании: «Малая только часть результатов этой деятельности ясна, ее можно более или менее исчислить, другая часть неуловима, на нее можно указать, но нельзя ее выразить числами. Нельзя исчислить ни количества, ни качества того труда, который состоит в чтении и усвоении лекций, в возбуждении любви к труду, истине, свету и науке».

На следующий год он подает в совет университета собственный проект распределения естественных наук на физико-математическом факультете, в котором настаивает на сокращении объема общих и расширении количества выбираемых студентами предметов. Совместно с Бутлеровым и Меншуткиным была составлена докладная записка о необходимости увеличения средств на содержание и развитие химической лаборатории: «…пока у нас не появится своих научных центров, пока для изучения практики дела у нас будут отпускаться недостаточные средства на лаборатории, пока нам будет нужно ездить для того за границу, до тех пор не только государство не будет гарантировано достаточным числом специалистов, но и не образуется самостоятельных научных школ, не будет и верного, постоянного прогрессивного научного движения». Следом он подает в совет неожиданное для многих «особое мнение» по поводу распоряжения Министерства просвещения о выдаче (или невыдаче) выпускникам юридического факультета свидетельства о благонадежности: «…свидетельства о соблюдении законов должно выдавать полицейское управление, а не университетское начальство». Если Менделеева беспокоит процедура выдачи юристам такого свидетельства (заметим, что в принципе он не был против этого документа — просто считал, что каждый должен заниматься своим делом, тем паче университетский устав ничего подобного не предусматривает), то конечно же он не может остаться в стороне от полемики, развернувшейся вокруг гимназического образования. Издатели «Московских ведомостей» М. Н. Катков и П. М. Леонтьев, выступавшие в качестве охранителей существовавшей системы образования, совсем не ожидали встретить отпор со стороны молодого университетского профессора: «Первоначальные школы должны дать подготовку для средних, а эти — для высших учебных заведений… Пока устройство всей системы училищ не подчинено этому условию, нет никакого ручательства ни в полной удовлетворительности состава высших училищ, ни в усилении ученых сил страны».

Тут, однако, следует уберечь читателя от вывода, что Дмитрий Иванович весь уходит в образование, оставив прежние интересы. Цельность его натуры была несовместима с замкнутостью. Задачи, которые неожиданно возникали в его сознании, зачастую меняли все ранее намеченные планы. Его научные увлечения могли ослабевать, а потом вспыхивать с новой силой. Что касается сельскохозяйственных опытов, то они еще долгие годы будут находиться в поле зрения ученого, о чем свидетельствуют регулярные менделеевские доклады на заседаниях Вольного экономического общества, съездах сельских хозяев и русских естествоиспытателей и его многочисленные выступления в печати. А интерес к сыроварням и вовсе окажется среди обстоятельств, сопровождавших его величайшее открытие.

На снимках рабочего кабинета в университетской квартире Дмитрия Ивановича всегда присутствуют большие запакованные и перевязанные кипы книг, которые, по рассказам родственников, можно было увидеть не только там, но и по всей квартире. Это связки «Основ химии» — труда, который Менделеев называл любимейшим своим детищем и над которым работал всю жизнь, совершенствуя от издания к изданию: «Писать начал, когда стал после Воскресенского читать неорганическую химию в Университете и когда, перебрав все книги, не нашел, что следует рекомендовать студентам. Писать заставляли и многие друзья, например, Флоринский, Бородин. Писавши, изучил многое…» Он издавал «Основы химии» за свой счет отдельными выпусками. Писалось трудно, было много неясного с систематизацией фактического материала. Кроме того, в конце 1868-го — начале 1869 года у Дмитрия Ивановича помимо лекций было особенно много выступлений, хлопот и поездок.

В ноябре состоялось долгожданное первое заседание Русского химического общества, председателем которого избрали Н. Н. Зинина, а делопроизводителем — Н. А. Меншуткина. Менделеев, один из главных энтузиастов общества, вошел также в комиссию по созданию его журнала. Уже на втором заседании он выступил с докладом «Определенность состава предельных насыщенных растворов» и, попутно, с сообщением о смете на издание. Прямо под Новый год Дмитрий Иванович вместе с Н. В. Верещагиным ездил в Бежецкий уезд Тверской губернии, где осмотрел десять молочных хозяйств. Не успел он по возвращении взяться за учебник, как был включен в комиссию по замещению вакантных кафедр Киевского университета, потом назначен членом комиссии по выдаче денежных пособий студентам Петербургского университета. В начале февраля пришло известие о награждении Менделеева орденом Святой Анны 2-й степени — это означало трату времени и весьма значительные расходы, поскольку украшенный драгоценными камнями орден полагалось выкупать за собственный счет (эту награду, как и прочие, коих со временем наберется множество, он будет держать в коробочке с гвоздями и винтиками, совершенно не зная, какую куда цеплять). Кроме того, Менделеев был твердо намерен продолжить объезд тверских артельных сыроварен… Пришлось просить об отпуске. 15 февраля он берет десятидневный отпуск и распоряжается купить железнодорожный билет. Но поезд в Тверь в этот раз уйдет без него…

Менделеев никогда особенно не вникал в анализ психологических и житейских обстоятельств, сопутствовавших открытию им Периодического закона. Разве что, посмеиваясь, говори и, что любовница (так он часто называл науку) обняла. Когда захотела, тогда и обняла. Если следовать популярной версии, утром 17 февраля Дмитрий Иванович проснулся в великолепном настроении (что бывало нечасто), выпил по обыкновению стакан теплого молока, встал, умылся и сел завтракать. Во время завтрака схватил вдруг подвернувшееся под руку письмо секретаря Вольного экономического общества А. И. Ходнена по поводу предстоящей командировки и записал на обороте символы хлора и калия, имевших близкие атомные веса, после чего стал набрасывать символы других элементов, отыскивая среди них сходные в этом отношении пары: фтор и натрий, бром и рубидий, йод и цезий… Потом он закрылся в своем кабинете, достал из конторки пачку визиток и на обратной стороне карточек стал писать символы элементов и их главные химические свойства. Получилась своеобразная игровая колода, из которой Менделеев час за часом выкладывал какие-то пасьянсы. Ходившие на цыпочках домочадцы слышали, как хозяин кабинета время от времени рычал в чей-то адрес и творил с явной угрозой: «У-у-у! Рогатая. Ух, какая рогатая! Я те одолею. Убью-у!» Это обычно означало, что Дмитрий Иванович ощущает прилив творческих сил. Можно предположить, что Менделеев перекладывал карточки из одного горизонтального ряда в другой, руководствуясь значениями атомной массы и свойствами простых веществ, образованных атомами одного элемента.

Так перед ним стала вырисовываться картина будущей Периодической системы химических элементов. Еще только забрезжив в голове своего первооткрывателя, она сразу же стала вносить коррективы в существовавшую до нее систему знаний. Так, вначале Менделеев положил карточку с обозначением бериллия (атомная масса 14) рядом с карточкой алюминия (атомная масса 27,4), по тогдашней традиции считая бериллий аналогом алюминия. Однако затем, сопоставив химические свойства, он поместил бериллий над магнием. Тогда же он изменил атомную массу бериллия на 9,4, а формулу его оксида переделал из Ве2О3 в ВеО (как у оксида магния MgO). Это смело исправленное значение атомной массы бериллия подтвердилось только через десять лет. Точно так же он помещает теллур (127,6) перед йодом (126,9), чтобы теллур попал в один столбец с элементами аналогичной валентности (2), а йод — своей (1).

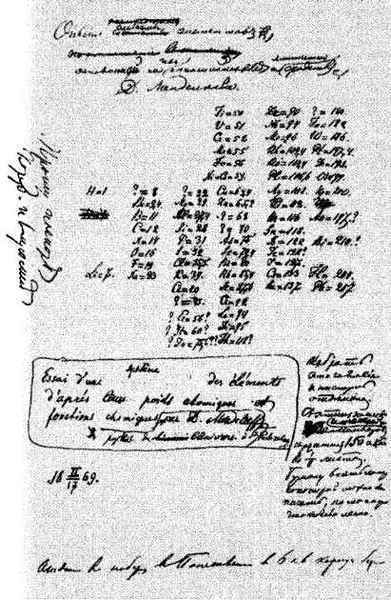

В течение дня, покидая кабинет только на обед и ужин, а также для того, чтобы взглянуть на малютку-дочь, Дмитрий Иванович приходит к твердому выводу, что элементы, расположенные по возрастанию их атомного веса, выказывают явную периодичность физических и химических свойств. Ему самому еще только предстоит полностью осмыслить свое открытие, но главное сделано. В тот же вечер Менделеев отправляет переписанную набело таблицу в типографию — ему нужно разослать ее многим людям. Еще через пару дней он передает написанную по этому поводу статью Меншуткину — для публикации в журнале Русского химического общества и для доклада от его имени на заседании общества, которое состоится 6 марта, когда автор будет ездить по сыроварням Тверской губернии. Меншуткин выступит, но сообщение не вызовет ажиотажа — скорее, наоборот. Н. Н. Зинин недовольно выскажется в том духе, что пора бы Дмитрию Иванычу заняться, наконец, настоящими химическими исследованиями. Что ж с того? Через два года он будет отзываться о Менделееве и его открытии совершенно иначе. Другим коллегам понадобится значительно больший срок, чтобы оценить менделеевскую таблицу.

Рукописный вариант таблицы «Опыт системы элементов, основанный на их атомном весе и химическом сходстве». 18 февраля 1869 г.

Дмитрий Иванович многого не знал о попытках его предшественников расположить химические элементы по возрастанию их атомных масс. Например, он не имел почти никакой информации о работах француза Б. де Шанкуртуа, англичанина Д. Ньюлендса и немца Ю. Мейера, публикации которых не привлекли внимания ученого мира из-за явных ошибок и невнятного изложения идей, лишенных менделеевской универсальности, но довольно оригинальных для отдельных групп элементов. Тем выше следует оценить интуицию Менделеева и его уверенность в правоте.

Писатель-фантаст и популяризатор науки Айзек Азимов пишет о приоритете Менделеева в своей «Краткой истории химии»: «Основываясь на увеличении и уменьшении валентности, Менделеев разбил элементы на периоды; первый период включает только один водород, затем следуют два периода по семь элементов каждый, затем периоды, содержащие более семи элементов. Менделеев воспользовался этими данными не только для того, чтобы построить график, как это сделали Мейер и Бегюйе де Шанкуртуа, но и для того, чтобы построить таблицу, подобную таблице Ньюлендса. Такая периодическая таблица элементов была яснее и нагляднее, чем график, и, кроме того, Менделеев сумел избежать ошибки Ньюлендса, настаивавшего на равенстве периодов. Свою таблицу Менделеев опубликовал в 1869 году, т. е. раньше, чем была издана основная работа Мейера. Однако честь открытия Периодической системы элементов принадлежит Менделееву не из-за приоритета публикации, действительная причина состоит в том, как Менделеев построил свою таблицу. Для того чтобы выполнялось требование, согласно которому в столбцах должны находиться элементы с одинаковой валентностью, Менделеев в одном или двух случаях был вынужден поместить элемент с несколько большим весом перед элементом с несколько меньшим весом… Поскольку этого оказалось недостаточно, Менделеев счел также необходимым оставить в своей таблице пустые места (пробелы). Причем наличие таких пробелов он объяснил не несовершенством таблицы, а тем, что соответствующие элементы пока еще не открыты. В усовершенствованном варианте таблицы (1871 г.) существовало много пробелов, в частности, не заполнены были клетки, отвечающие аналогам бора, алюминия и кремния. Менделеев был настолько уверен в своей правоте, что пришел к заключению о существовании соответствующих этим клеткам элементов и подробно описал их свойства. Он назвал их экабор, экаалюминий и эка-кремний («эка» на санскрите означает «одно и то же»). Тем не менее часть химиков была настроена скептически, и, возможно, их недоверие еще долго не удалось бы преодолеть, если бы смелые предсказания Менделеева не подтвердились столь блестяще».

Первое подтверждение последует в 1875 году, когда француз Поль Эмиль Лекокде Буабодран откроет новый элемент и назовет его галлием. Свойства галлия полностью совпадут с менделеевским экаалюминием. В 1879 году швед Ларс Фредерик Нильсон обнаружит скандий (экабор). В 1886 году немец Клеменс Александр Винклер предъявит миру германий (эка-кремний). Несмотря на то, что все три химика дадут новым элементам названия, связанные с историей или географией своих стран, их открытия навсегда будут вписаны в биографию Менделеева и историю русской науки.

Однако будет неправильным свести сложнейшую анатомию открытия к стремительному и победоносному творческому броску. На самом деле ученый шел к своему открытию с ранней юности. «Я был с самого начала глубоко убежден в том, — говорил Дмитрий Иванович сыну Ивану через много лет, — что самое основное свойство атомов — атомный вес или масса атома должна определять основные свойства каждого элемента… Я работал над капиллярностью, над удельными объемами, над изучением кристаллических форм соединений — постоянно в этом убеждении, стремясь найти основной закон атомной механики. Я сделал попутно ряд обобщений — о температуре абсолютного кипения жидкостей или сжиженных газов, о законе предельности соединений и т. д. Но всё это казалось мне второстепенным и до конца не удовлетворяло. Я уже тогда, на студенческой скамье, в первые годы самостоятельного труда, чувствовал, что должно существовать обширное обобщение, связывающее атомный вес со свойствами элементов. Это — вполне естественная мысль, но на нее не обращали тогда достаточного внимания. Я искал это обобщение с помощью усидчивого труда — во всех возможных направлениях. Только весь этот труд дал мне необходимые точки опоры и вселил уверенность, позволившую мне преодолеть препятствия, казавшиеся тогда непреодолимыми».

Последние дни перед моментом открытия сопровождались особенно изнурительным интеллектуальным и нервным напряжением. По свидетельству ученика и близкого друга Менделеева А. А. Иностранцева, бывшего в ту пору секретарем факультета, Дмитрий Иванович был в мрачном и угнетенном состоянии, поскольку провел трое суток без сна у конторки, пытаясь уловить зыбкую, ускользающую закономерность. И лишь после этого настало то счастливое утро: «У-у-у! Рогатая. Ух, какая рогатая! Я те одолею. Убью-у!» По версии академика Бонифатия Михайловича Кедрова, именно свойственное менделеевской натуре крайнее нервное напряжение, вкупе с множеством неотложных дел, в частности, со срывом сроков сдачи в типографию заключения к «Основам химии» (издатель был педант и на отсрочку не соглашался), стало условием открытия Периодического закона. Накануне Дмитрий Иванович вернулся домой поздно, так и недоделав половину дел. Открыв, по своему обыкновению, перед сном дневник, он осознал всю тяжесть своего положения — ведь речь шла о самом болезненном, о его научной и человеческой состоятельности — и заплакал (об этом, как считают некоторые исследователи, свидетельствуют следы слез на страницах дневника). Тем не менее никаких мыслей по поводу нужного текста у него не было. Наконец, он решил, что лучшим заключением к книге будет таблица элементов. В то же время таблица получилась не без смысловых изъянов: водород и гелий не входили в октаву, часть клеток была пуста, а все лантаниды стеснились в одну клетку. В спокойном состоянии Менделеев, возможно, не решился бы опубликовать столь нелогичную таблицу. Однако, будучи в безвыходном положении, он решил, во-первых, что водород и гелий в таблице выглядят симметрично и красиво, а на интуитивном уровне это уже могло служить оправданием. Во-вторых, недостающие элементы в пустых клетках когда-нибудь откроют (предсказание очень смелое, но другого выхода не было). В-третьих, лантаниды оказались в одной клетке — бог знает почему, в будущем объяснение найдется, но нельзя помещать в разные места вещества со столь близкими свойствами. И при всей «сомнительности» таблицы все заложенные в ней прогнозы Менделеева оказались правильными. Мы опускаем подробности рассуждения Б. М. Кедрова, философа и историка науки, автора сложной теории рождения научного открытия. Важнее вывод, который он делает в отношении Периодического закона: создание таблицы элементов — смелый и основанный на интуиции акт, то есть настоящее творчество.

Сторонники менее распространенной, но, несомненно, более аргументированной версии рождения Периодического закона (в первую очередь здесь нужно назвать И. С. Дмитриева) полагают, что 17 февраля 1869 года можно считать датой великого открытия лишь символически, поскольку этот один день не может являться даже днем завершения работы над ним. Дмитриев убедительно показывает, что методологические принципы, которые разрабатывались Менделеевым, начиная с его студенческих исследований изоморфизма, были будто сразу «заточены» на поиск некоей общей системы признаков веществ. Опираясь на анализ рукописей и опубликованных работ Менделеева, Дмитриев прослеживает, как с 1855 года накапливался багаж мыслей и наблюдений ученого в этом направлении, и обнаруживает, что Менделеев подошел к универсальной классификации элементов, открытию ее концептуального ядра на несколько недель раньше отмечаемой всеми даты, в конце 1868-го — начале 1869 года.

Ставя под сомнение исполненную беллетризма историю «великого сновидения» и составленного по его подсказке «химического пасьянса», И. С. Дмитриев доказывает, что засланная в типографию страничка была пока еще результатом внутреннего компромисса ученого, колебавшегося в выборе между несколькими типами структуры будущей таблицы. То, что по поручению Менделеева предъявил в Русском химическом обществе Меншуткин, еще даже не было таблицей. Самая трудная часть работы — собственно осмысление всего массива химической информации (в то время не всегда точной) с точки зрения учения о периодичности — заняла еще год и девять месяцев. С этим нельзя не согласиться, поскольку Дмитрий Иванович и сам хорошо понимал, что вся тяжесть работы впереди. В тексте, который он передал для оглашения на заседании химического общества, сказано: «Привожу за сим одну из многих систем элементов, основанных на их атомном весе. Они служат только опытом, попыткой для выражения того результата, который можно достичь в этом отношении. Сам вижу, что эта попытка не окончательна, но в ней, мне кажется, уже ясно выражается применимость выставляемого мною начала ко всей совокупности элементов, пай которых известен с достоверностью. На этот раз я желал преимущественно найти общую систему элементов».

«Усидчивый труд» «во всех направлениях» привел, как считают некоторые исследователи, к возникновению некой синергетической связи ученого с вещественным миром. Менделеев настолько хорошо знал и чувствовал суть химических элементов, что имел возможность подвергать их «личную жизнь» настоящему психоанализу. Утверждают, будто он мог даже сопереживать превратностям их развития. Вообще мистики вокруг этого открытия до сих пор более чем достаточно. Таблицу Менделеева считают отпечатком энергетической структуры Вселенной, матрицей, родственной той, что таится в картах Таро; и ней находят описание эволюции материи и даже ритм биологической эволюции. Повод к мистическому толкованию Периодического закона дает, с одной стороны, его вселенский характер (например, элемент гелий впервые был обнаружен в спектре Солнца), а с другой — близость менделеевской системы к исканиям совсем другого рода: в нем слышат гаммы божественной музыки. (Тут можно вспомнить, что один из предшественников Менделеева, Ньюленд, был осмеян коллегами за то, что его таблица была разделена на восемь частей и напоминала октаву музыкального ряда. Ньюленда обвинили в мистицизме и сравнили его с Пифагором, хотевшим — ха-ха — соединить физические законы со звуками разной высоты.)

Все эти «особенности» восприятия закона, давшего человечеству возможность прямо взглянуть на суть земных и внеземных вещей, иногда приводят, конечно, к очень любопытным толкованиям; но важно помнить, что его автор был категорическим противником мистицизма, и этот закон выводил естествознание из невообразимой сложности и путаницы к осмысленному пониманию материального мира. Он объяснил человечеству, что «свойства простых веществ, а также формы и свойства соединений элементов находятся в периодической зависимости от заряда ядер их атомов» (современная формулировка закона), ничего еще не зная ни о модели атома, ни о его ядре, ни о его заряде. Как? Пришел своим путем. На то он и был Менделеевым.

Нет сомнения, что Дмитрий Иванович, испытавший огромное творческое удовлетворение от решения узлового этапа великой научной задачи, в то же время был далек от той оценки, которую он даст Периодическому закону впоследствии. Жизнь ученого и его семьи, атмосфера их петербургской квартиры той зимой изменений не претерпела. Гостей, спешивших пройти через университетский вестибюль, чтобы позвонить в дверь с медной табличкой «Дмитрий Иванович Менделеев», с прежней важностью встречал нарядный, исполненный достоинства швейцар, приставленный к главному входу и всем помещениям, куда можно было попасть из фойе: студенческим шинельным, главной лестнице наверх (в актовый зал, аудитории и церковь) и, конечно, к профессорской квартире. Возможно, самоуважение швейцара было укреплено размышлениями, что вот господин Менделеев — человек, безусловно, почитаемый, однако профессора въезжают и выезжают, у него же, слава богу, должность не в пример более постоянная. (Увы, эти мысли, если они имелись, со временем оправдались: по воспоминаниям дочери Менделеева, Ольги, этот швейцар остался на своем месте и после того, как ее отец покинул университет и университетскую квартиру.) По-прежнему заходили коллеги, знакомые, родственники, часто прибегали племянники.

Впрочем, рассчитывать на долгое, «бобловское», общение с занятым Дмитрием Ивановичем родственникам уже не приходилось. Даже члены семьи видели его только во время обеда, когда он быстро съедал два своих блюда и снова убегал в кабинет, который в семье называли лабораторией, да перед сном, когда желали друг другу спокойной ночи. Племянники могли увидеть дядю, лишь когда здоровались или прощались. Уходя, они получали от Дмитрия Ивановича мелочь, которой хватало не только на извозчика, но также на сладости и «карандаши». Прощание было коротким, отвлечься он мог разве что ради любимой племянницы Нади, которую никогда не забывал погладить по головке и ласково, но коротко расспросить о делах. Дети успевали лишь окинуть взглядом разноцветные ряды книг (Менделеев заказывал переплетчику яркие корешки), колбы, трубки, воронки, весы, бутыли с разноцветными жидкостями и самого Дмитрия Ивановича, стоящего возле стола или конторки, реже — сидящего в уголке на полосатом диванчике. Пылали горелки, и сам он пылал, сжигаемый постоянным внутренним огнем, не дававшим ему и никому другому рядом с ним ни минуты покоя.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Призрачный пасьянс

Призрачный пасьянс Романс Друг для друга были предназначены… Что случилось? Почему одни? Дни делили, может быть, удачные, Может быть, отчаянные дни. И мечты тянулись вереницею, Складывались в призрачный пасьянс. Разлетелись… Даже за синицею Гнаться вместе – не хватило

Советский пасьянс

Советский пасьянс Как известно, в 70-е года ХХ столетия противостояние двух мировых систем – капиталистического и социалистического – достигло своего наивысшего накала. Каждая из сторон старалась доказать своё превосходство, опираясь для наглядности на достижения

Глава 16 Раскладывая пасьянс

Глава 16 Раскладывая пасьянс Я ненавидел коллективные выезды на природу, скаутские игры, командные соревнования и вообще все чересчур соревновательное, если только результат не неизвестен заранее, как в игре «обрадуй мамочку», но это еще не значило, что я не мог

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ГЛАВА ШЕСТАЯ К бабушке было нельзя, в мамины комнаты в коммуналке тоже. Отец повсюду разослал агентов, карауливших места, в которых мы могли появиться. Начались преследования, звонки, угрозы меня убить, телеграммы. В первые десять дней нас приютила мамина знакомая Нина,

Глава 18 Кливденский пасьянс

Глава 18 Кливденский пасьянс Ставшие регулярными визиты Иванова по выходным в Спринг-коттедж к Уарду не могли долго оставаться незамеченными для лорда Астора. Евгений Михайлович полагал, что рано или поздно случай сам сведет его с ним. И ждал этого часа, не навязываясь в

Кливденский пасьянс

Кливденский пасьянс Имение лорда Астора — замок Кливден Билли — барон Вильям Астор Джон Профьюмо с женой Валери

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ГЛАВА ШЕСТАЯ Есть время для любви, Для мудрости — другое« Пушкин — Нет, я правильно сделал, что решил ехать на Урал. Подумай, выбрать специальностью геологию и никогда в жизни не видеть гор!— Так уж и никогда в жизни? — флегматично спросил Богданович.— Да нет же! Детство я

Пасьянс

Пасьянс Это произошло в последние годы жизни отца, когда он писал свой последний большой роман «Воскресение».Раз я вошла в его кабинет и увидела, как он раскладывал на столе карты. Часто, желая отдохнуть или поразмыслить о написанном, отец прибегал к пасьянсу, но,

Пасьянс

Пасьянс Каждое утро я раскладывала на столе бухгалтерскую ведомость со штатным расписанием сотрудников газеты и ломала голову над вопросом — кого же сократить в первую очередь? Практически ежедневно звонил и или забегал Костылин с этим же вопросом. Отчаявшись, я

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПАСЬЯНС

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПАСЬЯНС День начался как обычно. За дверью прошаркал дежурный надзиратель Трофим Лукич, которого учащиеся «приуготовительной» гимназии окрестили Луковицей: глаза у него всегда были красными и влажными, как будто он в самом деле целыми днями только тем и

Глава шестая

Глава шестая Мое первое Рождество в Конго праздновалось в прекрасный день при температуре около тридцати градусов по Цельсию. По небу одно за другим плыли огромные кучевые облака, временами преграждая путь потоку ярких солнечных лучей. Сидя на веранде, я наблюдала

Предвоенный пасьянс

Предвоенный пасьянс Принято считать Фридриха Прусского инициатором всеевропейского острого противостояния армий и дипломатий. Это ему стало тесным родное королевство, это он ощущал в себе силу духа и полководческой сноровки, это он недооценивал противников,

Пасьянс

Пасьянс Старые провинциальные тетушки тех, у кого они есть, вечерами, пока прислуга дремлет под нарастающий звук закипающего чайника… коротают время, раскладывая пасьянс при свете керосиновой лампы. Кто-то во мне тоскует об этом бесполезном покое, кто-то, занимающий мое

Советский пасьянс

Советский пасьянс Как известно, в 70-е года ХХ столетия противостояние двух мировых систем – капиталистического и социалистического – достигло своего наивысшего накала. Каждая из сторон старалась доказать своё превосходство, опираясь для наглядности на достижения

Советский пасьянс или будни журналиста

Советский пасьянс или будни журналиста Пасьянс предстоял с огромным количеством противоречивых данных, который в конце концов обязан был сложиться в стройную и красивую картину «настоящего советского народовластия». Отцу не удалось «спихнуть» это дело на второго