22

22

Я не сумел встретить Фиру. К утру приступ должен был прекратиться, но температура почти не спала — вероятно, малярию усилила нервотрепка. Я знал, что Фира приехала без дочери — значит, помощь ей не требовалась. Мама была в своем киоске, отчим ушел на службу. Квартиру они оставили открытой — чтобы я, потный, не шел по холодному коридору.

Когда Фира появилась, я еще и не пытался вставать.

— Ты весь в жару и поту, — сказала она, обнимая меня. — Это ужасно — твое состояние.

— Если в поту, то жар уже спал. Значит, ничего ужасного нет, — ответил я.

— Снимай белье, оно все мокрое. Где чистое — в комоде? Куда ты положил лекарства? Немедленно принимай пилюли и переодевайся.

Я поднялся. Фира села рядом со мной.

— Почему ты не писал о своем состоянии? — спросила она. — Я же понятия не имела, что тебе так плохо.

— А зачем тебе это знать? Ты бы только нервничала, а помочь мне все равно не смогла бы.

— Ты знаешь, зачем я приехала?

— Догадываюсь.

— Хочу увезти тебя в Ленинград. Мне писали о том, что тут происходит. Буду спасать тебя, пока все не зашло чересчур далеко. Как ее зовут — Нора?

— Нора. Но, боюсь, что это уже поздно.

— Как это понимать?

— Самым простым образом. Нора забеременела.

Фира долго молча смотрела на меня.

— Ты хочешь разорвать со мной, Сережа?

Я ответил совершенно искренне:

— Нет, этого я не хочу.

— Значит, будешь прекращать отношения с Норой? И на это я ответил честно:

— Не представляю, как я смогу это выдержать.

Фира опять помолчала. Я тоже не спешил говорить — я просто не знал, что сказать. У меня не было ни одной разумной мысли. Фира спросила:

— Сколько у нее месяцев беременности?

— Уже нисколько. Она вчера сделала аборт.

— Где она сейчас?

— У себя дома.

— Ты был у нее после аборта?

— Был. Операция прошла хорошо. Завтра она, наверное, выйдет на службу.

Мы опять долго молчали. Фира снова заговорила:

— Расскажи мне: как это получилось? Кто такая Нора? Чего она хочет? Я понимаю, что во многом виновата сама: слишком надолго оставляла тебя одного. Я думала об этом, меня предупреждали подруги. Но я так верила в твою любовь… Теперь придется расплачиваться за легкомыслие. И еще одно. Ты всегда гордился, что никогда не врешь в серьезных делах. Ты и вправду раньше не лгал — не лги и сейчас. Не щади меня. Если ты любишь Нору больше, скажи это прямо — я перенесу. Я уже многое пережила, когда ехала сюда — и понимала, что придется или навсегда потерять тебя, или насильно увезти с собой.

Мы говорили долго — и я ничего не скрыл. Я даже сказал, что Нору люблю, возможно, больше. Но у нас дочь. Надо решать — с кем остаться? И я не способен выбрать ни одно, ни другое. Я знал, что это — трусость. Я чувствовал себя последним подлецом. Пусть они сами — Фира и Нора — решают, кому я нужней. Я люблю обеих и не хочу расставаться ни с одной — пусть они выберут за меня. Я подчинюсь тому, что они постановят.

— Раньше ты не был трусом, — сказала Фира. — Не могу сказать, что твое поведение меня восхищает, но я тебя понимаю. Итак, нам надо договариваться с ней — о тебе. Сегодня ты еще не был у нее?

— Не был.

— Тогда иди. Предупреди, что я приехала. Скажи честно, что не способен решить, с кем останешься. И что она должна подготовиться к разговору со мной. Погуляй с ней, ей сейчас тяжело.

Я не удержался.

— Ты говоришь так, словно уверена в успехе.

— Абсолютно уверена, — твердо сказала Фира. — Я боялась только твоего решения, а ты предоставил его нам. Ты должен остаться с Наташей и со мной. Мне говорили, что Нора очень красива. Против нее сыграет даже ее красота. Иди, Сережа. Иди к Норе!

Весь этот вечер мы ходили с Норой по городу, сидели в нашем любимом садике. Она чувствовала себя уже хорошо — выздоровление, как Гросс и обещал, было быстрым. Я рассказал о приезде Фиры. Нора упрекнула меня грустно и безнадежно.

— Я думала, что ты все-таки освободишь меня от этого разговора. Не учла, что ты тяжело болен и растерял половину своей решительности. Но я тебя не виню. Ты не мог иначе. Я ведь давно знала, что мне придется говорить с твоей женой. И даже удивлялась, что она так долго не едет.

— Ты ждала ее?

— Конечно. На ее месте я приехала бы гораздо раньше. И это наверняка было бы лучше — и для нее, и для меня. Передай Фире, что завтра сразу после работы я приду к тебе домой.

В этот день у меня не было приступа. Фира казалась собранной и решительной — готовилась к трудному разговору. Чтобы время шло быстрей, она энергично наводила порядок в моих комнатах.

Я ушел из дома заранее, чтобы не мешать, и сказал, что вернусь не раньше десяти.

В десять я вернулся. Нора и Фира спокойно разговаривали. Фира сказала:

— Сережа, мы обо всем условились. Проводи Нору домой, по дороге она обо всем расскажет.

— О чем же вы условились? — спросил я, когда мы вышли.

Нора спокойно ответила:

— О том самом, чего ты заранее ожидал.

— А если конкретней?

— Конкретней — ты уезжаешь с Фирой в Ленинград, я остаюсь в Одессе.

— Так легко договорились? — вырвалось у меня. И с Норы слетело все ее спокойствие.

— Легко, да! Рубили по живому! Твою Фиру не переговоришь и не убедишь. Знаешь, что она мне сказала? Что я моложе ее на пять лет, передо мной вся жизнь, а она связана ручками вашей дочки — куда ей теперь деваться? И что я красива, ей до меня далеко, все мужчины на меня засматриваются — кого захочу, того и захвачу. А у нее такого никогда не было и не будет. И еще она сказала, что нет таких весов, чтобы взвешивали любовь — чья больше. Но есть мораль, есть общечеловеческие права — и они на ее стороне. Она никого не отбивала, а я отбираю у ребенка отца. Мужей и любовников может быть много, а мать и отец всегда единственные. Имею ли я право причинить твоей дочери такое горе? Она ведь ни в чем не виновата! Я знаю, сказала она, что, расставшись с вами, Сергей будет мучиться. Но если вы его у меня заберете, он будет тосковать о дочери и обо мне, станет упрекать вас за то, что вы лишили его семьи. И никакая новая семья не вылечит его от этой потери. Что же лучше? Чтобы он о вас грустил и непрерывно помнил о вашей любви — или чтобы вспоминал обо мне, о своем первом ребенке и непрерывно упрекал вас за то, что вы разрушили и эту любовь, и это отцовство? Такой вот был интересный разговор!

— И ты сразу согласилась?

— Сперва расплакалась, а потом закричала: «Перестаньте! Согласна! На все согласна!»

— И все?

— Когда мы немного успокоились, я сказала: «Но помните, Фира. Я люблю Сергея — и он любит меня! И он не перестанет меня любить, как бы далеко я ни была». Фира отнеслась к этому спокойно. В эту минуту вошел ты.

Дальше мы шли молча. У ее дома остановились. Нора порывисто обняла меня.

— Сережа, прощай! Прощай, мой любимый, прощай, прощай! — прошептала она.

И, вырвавшись из моих рук, скрылась в темноте подворотни. Я еще постоял — она больше не появлялась. Я поплелся обратно. Меня шатало, как пьяного. Я отчаянно шептал себе: «Трус! Трус!» И знал, что, как бы ни поступил, этого обвинения мне не снять. Существовало только два выхода — и каждый был непереносим. Судьба била меня палкой о двух наконечниках. Как бы я ее ни выворачивал, боли меньше не становилось.

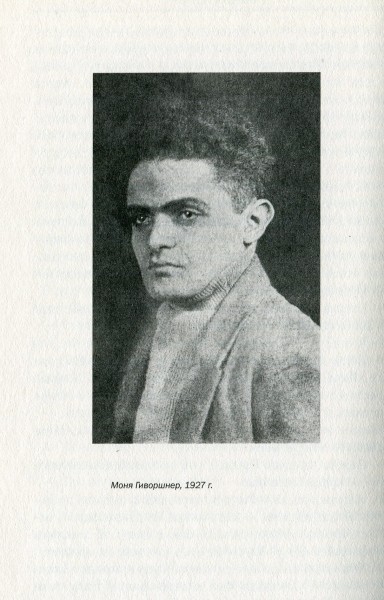

Моня Гиворшнер, 1927 г.

Моня Гиворшнер, 1927 г.

Трехдневная малярия вернулась почти на сутки раньше. Когда я поднимался к себе, я едва удерживал равновесие: ступеньки лестницы то набегали на меня, то отскакивали.

На следующий день я отбирал и упаковывал книги. У меня оставалось около двух тысяч томов — я отобрал около семисот-восьмисот. Фира сама сдавала их в багаж — мне это было не под силу. За день до отъезда ко мне пришли старые друзья — Моня Гиворшнер и Фима Вайнштейн. Они несказанно удивились, узнав, что я уезжаю из Одессы — и уже навсегда. Фира недолюбливала «ворон», ей не хотелось с ними общаться — и потому она сказала:

— Погуляй на прощанье по городу, Сережа.

Маршрут у нас был отработан — на Дерибасовскую и оттуда на бульвар, к Дюку. По дороге Моня и Фима стали уговаривать меня не расставаться с Одессой. Здесь я так хорошо начал, здесь могу продолжить свою научную карьеру. Я разозлился и на них, и на Одессу. Какая может быть наука в этом городе? Ни один талантливый человек здесь не засиживается — все бегут в столицы. А почему? Да потому, что Одесса несерьезна — легковесна, легковерна. Здесь принимают за чистую монету любую чушь — такая атмосфера не подходит для серьезных исследований.

— И докажешь? — иронически усомнился Моня.

— Не сходя с места! Только делайте, что я скажу.

В это время мы были на Соборной площади (сам собор недавно снесли — название осталось). Мы остановились, задрали голову и стали всматриваться в небо — там не было ничего, кроме звезд. К нам подошел какой-то мужчина.

— Ребята, на куда смотрите? — обратился он к нам типично по-одесски. — Там же ничего нет.

— В том-то и дело! — сказал я. — А один парень сказал нам, что там чудо. Мы смотрим-смотрим — и ничего не видим.

Один за другим появлялись новые и новые прохожие. И все спрашивали, что мы ищем на небе. Одни делали это вполне литературно, другие — по-молдавански и по-бугаевски: «На куда интересуетесь?» Вскоре люди стали нервничать и ругаться — вот же дурак нашелся, увидел что-то, чего нет! Кому это надо? Любопытствующие все прибывали. Когда собралось человек двенадцать, я сказал:

— Видите, я был прав. Сенсации на пустом месте. Несерьезнейший город!

Моня сразу согласился, Фима только иронически ухмыльнулся.

Мы прошлись по Приморскому бульвару, я поклонился бронзовому Дюку — на прощанье.

Примерно через час мы повернули назад. Толпа на площади не рассеялась — она увеличилась раза в три. И все шумели, спорили, переругивались. Я спросил человека, стоящего с краю, почему собрались. Спрошенный сердито ответил:

— Да понимаете, один чудик сказал, что на небе появились какие-то знамения, а там ничего нет. И все ругаются на того дурака, что он всех обманул.

Теперь и Фима признал, что в природе Одессы действительно есть что-то несерьезное.

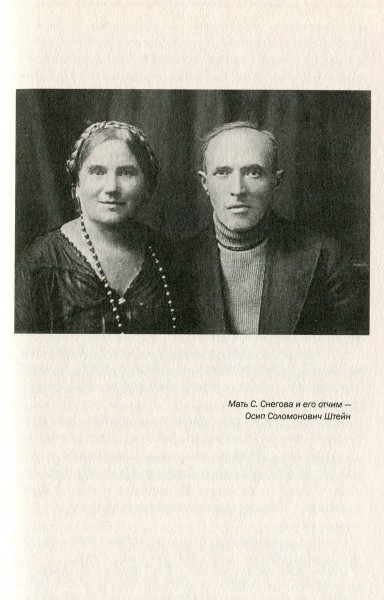

На другой день мы с Фирой уезжали в Ленинград. Нас провожали только мама и отчим. Мама была хмурой и злой, отчим — печальным.

Он чувствовал, что больше со мной не увидится.

Мать С. Снегова и его отчим — Осип Соломонович Штейн

Мать С. Снегова и его отчим — Осип Соломонович Штейн

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК