По следам Дарвина

По следам Дарвина

Из нашего сада на Тенерифе открывался прекрасный вид на сосновый лес, покрывающий основания гор. Одна из них, Тейде, простирала свою покрытую снегом вершину на 3700 метров над уровнем моря. В дни моего детства путь от Ларвика до нашего коттеджа в горах занимал целых три дня и включал в себя две ночевки, несколько пересадок с поезда на поезд и семичасовую поездку на запряженной лошадьми повозке. Теперь от Тенерифе до Херншё можно добраться всего за день. Но меня не тянет в край моего детства. Бульдозеры и новостройки мало что оставили от того Херншё, который вставал перед моим мысленным взором, когда я беседовал со своим аку-аку, лежа в гамаке под южным синим небом.

— Ты почти ничего не говоришь о девочках.

— К сожалению, в моем детстве они играли очень маленькую роль. Когда я был совсем маленьким, у меня была подружка, миленькая черноволосая и кареглазая девчушка, стриженная под пажа. Однажды я увидел ее голой, и хотя зрелище показалось мне интересным, я так и не понял, где у нее зад, а где перед. В шестилетнем возрасте, когда я пошел в школу, я уже кое-что соображал и пребывал в уверенности, что мальчику стыдно водиться с девочками. Они играли в куклы, а мы — в войну. Мальчикам и девочкам не разрешалось учиться вместе — даже наши игровые площадки разделяла высокая кирпичная стена.

Разница между мужским и женским началом настолько угнетала меня, что на уроках танцев я не мог заставить себя пригласить девочку. Целых три года, повинуясь родительскому приказу, я посещал эти классы — в ботинках из патентованной кожи и матросском костюмчике. Это искусство давалось мне нелегко: мне приходилось рисовать на бумаге последовательность шагов в вальсе и танго, и, несмотря на все мои старания, я все время наступал партнершам на ноги и сбивался с шага.

Именно своей неловкости я обязан первым шансом на успех у противоположного пола..

Когда дети становились постарше, их объединяли в классы совместного обучения, так что общение становилось неизбежным. Но я уклонялся от участия в сборищах, если они включали в себя танцы.

Итак, мои школьные годы подходили к концу, а опыта у меня так и не прибавилось. Однако я все сильнее предвкушал надвигающееся чувство. После окончания школы, увенчанный традиционной кепкой с красным козырьком и счастливый оттого, что все экзамены остались позади, я принял участие в школьном спектакле. Я сам помогал писать сценарий и получил главную роль профессора Пикара, реального человека, незадолго до того впервые поднявшегося в стратосферу на воздушном шаре. В моей пьесе он оказался столь рассеянным, что забыл вернуться на Землю и предстал перед райскими вратами и охранявшим их святым Петром. Это был мой первый театральный опыт, и ему сопутствовал успех.

Выпускники изо всех окрестных городков получили приглашение на прощальный вечер нашего класса. В лучшем ресторане Ставерна, на берегу ларвикского фьорда, нас ждали накрытые столы, вино, оркестр и танцы. Танцевали все, даже Арнольд. Я сидел в одиночестве, потягивал пиво, разглядывал яхты в заливе и изо всех сил пытался показать, что я выше этих жалких развлечений.

Тут ко мне подошел Арнольд и представил свою партнершу девушку из соседнего города. После этого я не видел никого, кроме нее. У нее были кудрявые светлые волосы, ярко-голубые смеющиеся глаза, алые губы, не знавшие помады, и к тому же вид умного и уверенного в себе человека. Будь на то моя воля, я бы прикрепил крылья к ее белому летнему платью — так идеально она подходила на роль ангела в моей пьесе.

Она хотела танцевать.

Я растерялся, не находя приличной отговорки.

— Так пойдем потанцуем? — повторила она.

Упускать ее я не собирался.

— А может, погуляем вдоль берега? — в панике выпалил я.

К моему великому облегчению, она согласилась. Огни ресторана и свет звезд отражались в воде. Моя спутница тоже не осталась равнодушной к красоте вечера. Мы вернулись назад и сели рядом.

— Ты хотела бы вместе со мной вернуться назад к природе? — брякнул я.

— Но это должно быть по-настоящему, а не как в кино, — вдруг ответила она.

Эмоции лишили меня дара речи. Она согласна жить в первобытном лесу, примитивной жизнью — и со мной! Как только я получу диплом географа, мы найдем какой-нибудь остров в южных морях или где-нибудь еще!

Я вглядывался в ее ласковое, но серьезное лицо, пытаясь понять, не шутит ли она, но все больше убеждался в ее решимости. То были минуты наивысшего блаженства. Но вечер уже подходил к концу. Как оказалось, Лив должна была окончить школу только в следующем году. Сюда ее пригласил молодой человек из соседнего Бревека: он воспринял свое поражение по-мужски и позже стал нашим другом. Автобус уже ждал, и мы расстались, пообещав друг другу, что мы еще увидимся.

В те времена молодым людям из разных городов было совсем не просто общаться. Как отнесутся родители Лив к междугородному звонку от незнакомого парня? А она, как благовоспитанная девушка, не могла сама набрать номер моего телефона.

Мы встретились спустя почти два года.

За это время робкий мальчик стал студентом университета. В черной студенческой кепке я гордо шел по широкой лестнице университетского здания, располагавшегося по соседству с королевским дворцом. Большинство моих друзей, выбравших юриспруденцию, медицину или гуманитарные науки, училось в новом здании на окраине Осло. Только я поступил на зоологический факультет, и меня переполняло предвкушение нового мира, который вот-вот откроется, стоит только распахнуть массивную дубовую дверь в конце лестницы. Я и понятия не имел, что Фритьоф Нансен тоже проходил через эту дверь, что он тоже изучал зоологию и, в отличие от Амундсена, был профессиональным ученым и автором многих серьезных статей. Более того, он был удостоен звания профессора зоологии и до самой смерти, наступившей несколькими годами ранее, преподавал здесь. Теперь же мне предстояло встретиться с его преемником, моим будущим наставником в науках.

— Но зачем тебе наука, если ты собрался вернуться назад к природе?

— Я планировал нечто большее, чем просто добраться до Африки, раздеться догола и рыскать в поисках пропитания. Меня снедало желание узнать как можно больше о белых пятнах на карте мира, а если у меня ничего не выйдет, необходимо было иметь достойную профессию.

Преисполненный смутными надеждами, я распахнул Дверь факультета зоологии и невольно вспомнил о тех временах, когда на двери моей комнаты висела шутливая табличка: «Зоологический музей». Я ожидал увидеть комнату, набитую чучелами животных, но первое, что бросилось мне в глаза, был человеческий скелет. Он стоял, подобно молчаливому дворецкому, и на каждой кости висело по этикетке с латинским названием. Студенты звали его Ольсеном. Я решил, что поскольку человек являет собой высшую форму развития животного мира, его не захотели выставлять в виде простого чучела. Но на полу и на полках стояло множество скелетов других животных. Исключение составляли только несколько эмбрионов и желудков, плававших в высоких колбах со спиртовым раствором. Единственным существом из плоти и крови оказался мой будущий профессор, точнее профессорша. Кристин Бонневи, объект восторженного поклонения моей матери, была одной из трех женщин во всей Норвегии, добившихся профессорской мантии, и единственной — в области зоологии. Я поклонился от порога и в ответ ощутил крепкое рукопожатие приветливой женщины со старомодным лорнетом. Про себя я подумал: хорошо бы, если уму она предложит больше, нежели взгляду.

Она поинтересовалась, почему я выбрал именно зоологию, и честно предупредила, что по окончании университета мне трудно будет найти другую работу, кроме как учителем в школе.

В ответ я рассказал о своей детской мечте стать путешественником, о давнем интересе к жизни животных, от насекомых до млекопитающих, которых я наблюдал в лесу. Она заметила, что ее лично больше интересуют микроанатомия и законы наследственности. Однако Кристин позволила мне посещать ее лекции и посоветовала зайти в соседний кабинет к профессору Хальмару Броху, специалисту по коралловым полипам.

Когда я повернулся, чтобы уйти, она окликнула меня и показала маленькую любительскую фотографию, запечатлевшую стоявшего вдалеке лося на фоне леса.

— Что это — лось или олень?

«Первая проверка», — подумал я и ответил:

— Конечно, лось.

— Откуда вы знаете?

— Ну, по всему видно — по позе, по общему виду.

Ученая дама со смущенным видом пояснила, что ей дали эту фотографию для идентификации, как эксперту, а в справочниках написано только, что олень и лось отличаются тем, что у оленя ноздри расположены ближе друг к другу.

— А на фотографии ноздрей не разглядеть, — с улыбкой добавила она.

Так в самый первый день в университете я узнал важную истину: специалист и энциклопедист — вовсе не одно и то же. Даже наоборот.

Я надеялся узнать от профессора зоологии гораздо больше о животных, чем от моего приятеля Уля Бьёрнебю. А выяснилось, что ведущий специалист в стране мог отличить лося от оленя только по расположению ноздрей!

Однако изо всех женщин, которых я знал в дни моей молодости, профессор Бонневи оказала на меня самое большое влияние после моей матери и Лив. Тогда я этого не осознавал, но за несколько дней она предопределила весь мой жизненный путь. Для начала она придумала такую тему для моей курсовой работы, что я смог убедить всех в необходимости моей поездки в Полинезию. Во-вторых, поскольку она рассматривала человека как часть животного мира, она рассказывала нам о различных типах черепов и о том, что группа крови передается по наследству. Набор и последовательность хромосом интересовали ее больше, чем живые животные в их естественном окружении. Прошло совсем немного времени, и переход от изучения чистой зоологии к науке о происхождении человека и о развитии культуры стал для меня совершенно естественным шагом.

На следующий год Лив окончила школу и тоже переехала в Осло, чтобы продолжить образование. Я представил ее маме и Казану, но не своим профессорам, поскольку отец Лив определил ее на факультет социальной экономики. Разумеется, мы сразу же продолжили разговор, начавшийся на школьном выпускном вечере, и я сообщил ей, что план остается в силе.

Никому, кроме Лив и двух моих друзей из Ларвика, я не рассказывал о своем намерении покинуть цивилизацию ради того, чтобы изучить ее под другим углом зрения. Но моя учебная программа позволяла накопить достаточно знаний, чтобы правильно выбрать место для отшельнической жизни. К тому времени мое мнение о профессоре Бонневи полностью изменилось. Она оказалась чрезвычайно эрудированным человеком, хотя сфера ее интересов была мне довольно чужда. Зоология оказалась раздробленной настолько узко специальных тем, что даже в стенах одной лаборатории один ученый не понимал, чем занят его коллега. Исследования ради исследований. Главное — сделать открытие и опубликовать статью. Потом, может быть, кто-нибудь найдет ему применение.

Лив пришла в ужас, когда узнала, что я часами сижу над микроскопом и пересчитываю волоски на спинках у крошечных банановых мух: на их примере мы доказывали справедливость закона Менделя о наследственности. Пер Хост, самый старший в нашей группе, заслужил всеобщее восхищение, когда открыл банку с мухами и выпустил их на улицу. «Мы и так знаем, что Мендель прав, — пояснил он. — Так зачем зря тратить время?» Еще Пер пришил на спину саламандре пятую ногу. Эта нога двигалась сама по себе, независимо от четырех остальных. Однажды на вечеринке он посадил пятиногую саламандру на плечо крепко подвыпившего гостя. Студент аккуратно поставил стакан и принялся тщательно разглядывать свое плечо — правда, Пер к тому времени уже успел забрать уродца назад. Впрочем, Пер же сам и пострадал — его гостю стало так плохо, что тот стремглав бросился к окну и его вырвало прямо на улицу. Пер жил на седьмом этаже, и наутро обитатели первого этажа предъявили претензии жильцам второго. Те переправили их на этаж выше, и искатели справедливости поднимались вверх до тех пор, пока Пер не остался единственным подозреваемым. Ему ничего не оставалось, как вооружиться ведром и тряпкой и уничтожить следы ночного веселья.

Только Пер, Ингвар Хасен и Эдвард Барт разделяли мой интерес к жизни обитателей леса. Шурин Пера работал управляющим крупнейшего фотомагазина, и мы могли одалживать у него шестнадцатимиллиметровые кинокамеры в обмен на запечатленные на пленку сцены из жизни лосей, сов и других существ, которых встречали во время вылазок на природу.

Остальные наши сокурсники предпочитали писать о более любопытных вещах. Например, совершенно нормальный и приятный в общении парень по фамилии Стоп-Бовиц принялся изучать цветовую структуру морского трубчатого червя. Не думаю, что это ему пригодилось в дальнейшей жизни, но хорошую отметку он получил.

Мы все понимали, что по мере развития науки узкая специализация становится необходимостью. Каждый ученый должен определить конкретную сферу своих интересов и стремиться к совершенствованию познаний в ее рамках. Но уже тогда я чувствовал, что здесь что-то не так. Специалисты узнавали все больше и больше о все меньшем и меньшем, а в результате невежество все глубже проникало даже в их ряды. Ведь для них не составляло секрета, что человечество не знает еще очень и очень многое.

Разумеется, ученые должны углублять свои знания в выбранных ими областях науки, но нельзя же за деревьями не видеть леса! В университетах должны быть подразделения, отслеживающие общую картину и систематизирующие достижения более узких специалистов. Кто-то Должен складывать кусочки мозаики в панно.

Когда Лив приехала в Осло, я, по совету моих наставников, кроме зоологии занялся еще и географией. Математическая география позволила мне осознать последствия того, что Земля имеет форму шара. Древние географы узнали это задолго до Колумба, но даже антропологи с их теориями миграции народов не до конца понимали, что следует из того, что Тихий океан — тоже часть этого шара. Они рисовали стрелки на карте мира и распространялись о прямой линии вдоль экватора и о кривых линиях, идущих вдоль побережья от тропической Азии на север и затем снова на юг к тропикам Южной Америки. На самом же деле прямая между побережьем Юго-Восточной Азии и Южной Америкой пройдет через центр Земли, поскольку Земля круглая, а Тихий океан настолько велик, что занимает целое полушарие. Если идти по линии экватора, то Юго-Восточная Азия и Южная Америка противоположны друг другу, поскольку расстояние между ними равно ста восьмидесяти градусам. Следовательно, путь через Северный полюс не длиннее, чем вдоль экватора. Согласно теории «Большого кольца», все линии, проведенные по поверхности Тихого океана между Филиппинами и Перу, одинаковы по длине. Но ведь все, что может держаться на воде, начиная от кокосовых орехов и заканчивая примитивными судами древних мореходов, могло под влиянием ветров и течений доплыть от Америки до Азии вдоль зоны экватора, а от Азии до Америки — благодаря теплому Японскому течению.

Я быстро понял, как важно знать математическую географию, хотя сам учебник вызывал у меня отвращение. Позже, когда я поближе познакомился с его автором, профессором Вернером Веренскойльдом, он признался, что специально написал книгу столь заумным языком, чтобы показать, что география — тоже наука.

Лекции по географии были очень информативными, и приобретенные знания тут же отразились на моих первоначальных планах. В результате мы с Лив сузили район поисков до нескольких тысяч островов, разбросанных в просторах Тихого океана. Веренскойльд рассказывал нам о доисторических лесах и о том, что солнце не могло пробиться сквозь сомкнутые кроны их деревьев. Следовательно, в джунглях невозможно было собирать ягоды и цветы. В поисках пропитания приходилось лезть высоко на деревья только затем, чтобы выяснить, что обезьяны уже обобрали все мало-мальски съедобное и ничего не оставили своим бесхвостым родичам. Лив поняла, почему я отказался от «белых пятен» в Африке и Южной Америке: в джунглях все съедобное росло слишком высоко для нас.

Когда профессор Бонневи узнала, что я собираюсь на острова Тихого океана, она предложила мне пойти по следам Дарвина. Теория происхождения видов возникла у кумира моей матери на Галапагосских островах у побережья Южной Америки. Разбросанные на большом расстоянии друг от друга Полинезийские острова расположены еще дальше от континента. Некоторые из них поднялись над поверхностью Тихого океана в результате вулканической активности, другие выросли благодаря деятельности коралловых полипов, но у них у всех одно общее: в момент появления на них не было никакой жизни. Как же там появились растения и звери? Бонневи только что прочитала работу одного американского зоолога, изучавшего земляных улиток на Маркизских островах — на каждом острове, в зависимости от его высоты над уровнем океана, развились уникальные виды и подвиды.

Маркизские острова. Мы все пришли в восторг — мама, влюбленная в Дарвина и его теорию, моя руководительница и мы с Лив. Мы просиживали часами напролет, вычеркивая из списка острова, уже испорченные цивилизацией, страдающие от нехватки питьевой воды или не подходящие по каким-либо другим причинам. Скоро нам стало ясно, насколько важны расчеты профессора Веренскойльда относительно «Больших колец» и воздействия вращения Земли на океанские течения и ветра.

Однако больше всего пригодились мне в дальнейшей жизни университетские вводные курсы по логике и философии, которые я прослушал в университете. Особенно мне нравилась философия древних греков. Мне по душе были Диоген с его бочкой и Сократ, любивший бродить по базару и радоваться, что на свете есть такое множество вещей, без которых он отлично обходится.

Простая логика подсказала мне, что плот из бальсового дерева может проплыть путь от Перу до Полинезии. Во-первых, ведущий специалист по флоре Маркизских островов ботаник Ф. Б. М. Браун выяснил, что несколько полезных южноамериканских растений, которые не могли самостоятельно преодолеть океанские просторы, уже росли там задолго до появления европейцев. Во-вторых, крупнейший эксперт по древнему мореплаванию доказал, что в те времена не существовало других судов, кроме плотов из бальсы. Следовательно: бальсовый плот может совершить такое путешествие, хотя все — ни разу не попробовав — утверждали обратное.

— Сам ты тогда плыть не собирался?

— Даже мысли не возникало. Я и плавать-то еще не умел. В моих мечтах о будущем я всегда рассчитывал иметь твердую почву под ногами, пусть и босыми.

Летом, когда Лив уже настолько хорошо познакомилась с моей матерью, что я рискнул пригласить ее в Хорнсо, я предложил ей снять туфли и ходить по траве и жнивью босиком, как я. Я считал, что ступни наших ног должны стать твердыми и закаленными. Еще мы пробовали добыть огонь трением, правда безрезультатно. Во всем остальном я настолько хорошо подготовился, что даже читал в университете лекции о Маркизских островах.

Возможно, одним из первых счастливых совпадений в моей жизни стало то, что именно в Осло находилась знаменитая полинезийская библиотека Бьярне Крёпелина. Мои родители были знакомы с владельцем этого самого богатого в мире собрания литературы по Полинезии, преуспевающим винным импортером. Он разрешил мне читать драгоценные книги. В молодости Бьярне побывал на Таити и влюбился в Туимату, прекрасную дочь могущественного вождя Терииероо. Последствия этого романа повлияли на мою жизнь сразу в двух аспектах. Во-первых, Бьярне начал собирать свою библиотеку, а во-вторых, через много лет Терииероо объявил меня своим приемным сыном. Когда юный Крёпелин жил на Таити, там разразилась эпидемия испанки. Полинезийцы умирали, как мухи. Бьярне и Туимата помогали хоронить умерших, пока она сама не заразилась и не умерла. Бьярне не забывал ее до последних дней жизни. Он написал замечательную книгу о своей любви, которая заканчивалась словами: «Там, где лежит под могильной плитой Туимата, и мое сердце». Всю свою оставшуюся жизнь он собирал книги о Полинезии — переписывался с издателями и коллекционерами со всего мира и покупал все о Полинезии, невзирая на цену.

За годы студенческой жизни я провел в его библиотеке не меньше времени, чем в аудиториях университета.

Позже мне очень пригодились приобретенные в юности познания. Мои оппоненты во всем мире воспринимали меня просто как моряка, в чьих жилах течет кровь викингов, а антропологи не желали слушать мнение зоолога о Древних мореходных судах. Прочитав все, что публиковалось вплоть до 30-х годов о первооткрывателях, миссионерах, мореплавателях и ученых, я мог достойно отстаивать свою точку зрения. Из года в год я пополнял библиотеку Крёпелина, а после его смерти вся коллекция перешла в исследовательский отдел музея «Кон-Тики».

По своему географическому положению Полинезия идеально подходила под определение «рай на земле», хотя значительную часть ее населения выкосили эпидемии и заразные болезни, занесенные европейцами. Я знал, что восемьдесят процентов обитателей Маркизских островов вымерло от различных заболеваний, и поэтому мы имели все основания рассчитывать найти там достаточно диких плодов и ягод для пропитания.

Я прекрасно знал, что происхождение полинезийцев все еще оставалось покрытым завесой тайны, и никак не мог понять, почему антропологи упорно не желали замечать последних открытий ученых-ботаников. Сам я намеревался собирать все зоологические достопримечательности, какие только можно сохранить в глиняных горшках и стеклянных контейнерах. Вопрос о том, как полинезийцы попали в Полинезию, ни капельки меня не занимал. Гораздо больше нас волновало, как нам самим туда добраться. В тридцатые годы ни в одном туристическом агентстве Норвегии и слыхом не слыхивали ни о каких Маркизских островах. Все, чем они тогда занимались, сводилось к пароходным круизам вдоль побережья Скандинавии, эмиграции в Америку да изредка — к поездкам на острова Средиземного моря. Пассажирских авиарейсов тоже почти не было, а через океан — и подавно. Когда кто-нибудь из знакомых решал перебраться в Америку, остававшиеся прощались с ним навсегда.

Так мы и бились, как рыба об лед, пока в столичном Бюро путешествий «Беннетта» не связались с Парижем и не выяснили, что до расположенного в относительной близости от Маркизских островов Таити можно добраться французским пароходом, который раз в месяц отплывает из Марселя в Новую Каледонию. Еще можно было сесть на норвежский корабль, ежемесячно курсировавший между Сан-Франциско, Самоа и Таити. В конце концов, мы выбрали судно под названием «Морской курьер», совершавшее шестимесячное плавание через Атлантический океан и Панамский канал.

— Это звучит вполне обыденно.

— Ничего обыденного. Лив было двадцать лет, и она считалась еще несовершеннолетней, а все мои капиталы сводились к пятидесяти кронам в месяц, которые я получал от отца.

Помню — мы с Лив сидели в Театральном кафе в Осло и смотрели на толпы вечно озабоченных горожан, которые сновали туда-сюда в плащах и под зонтиками. Никто ни с кем не здоровался, никто никому не улыбался. Я заказал по стакану содовой с пирожным и принялся убеждать Лив, что родители поймут наше желание пожениться и уехать в Полинезию. Лив представила реакцию своего отца, и ей стало страшно и смешно одновременно. Тем не менее, мы выработали план действий, после чего я вытащил Казана из-под стола, проводил Лив до троллейбуса и отправился через парк домой обрабатывать маму.

Ее не пришлось долго убеждать. Профессора Бонневи и Брох подтвердили ей, что после семи семестров ни на одной лекции по зоологии я не услышу для себя ничего нового, а их авторитет был для нее беспрекословен. Кроме того, Брох согласился с Бонневи, что мне следует набрать на островах материал для диссертации о происхождении местных видов флоры и фауны. К Лив мама тоже относилась очень хорошо, к тому же она считала, что в край соблазнительных полуголых островитянок лучше ехать в сопровождении и под присмотром законной жены.

Согласия отца я добился с гораздо большим трудом. Источником его опасений были все те же знойные островитянки, но в отличие от матери он считал, что ехать туда с женой — то же, что везти снег на Северный полюс. Он соглашался рассматривать мою поездку как составную часть учебной программы и профинансировать ее, но со свадьбой я должен был подождать, пока не вернусь и не найду себе работу. Впервые в жизни я не мог переубедить отца. Он просто не желал слушать моих доводов.

Однако я знал, что больше всего на свете он хочет восстановить хорошие отношения с мамой. Она же до сих пор не желала его видеть. Тут-то и был мой шанс.

— А вот мама согласна, — бросил я невзначай.

Тогда я должен с ней поговорить, — немедленно отозвался он.

Предвидя его реакцию, я заранее подготовил почву и уговорил мать пригласить его на чашку кофе. В результате мои родители и я пришли к полному взаимопониманию. Это была лучшая чашка кофе в моей жизни.

Лив пришлось гораздо труднее. Ее родители жили в городке под названием Бревик, и она написала им красноречивое письмо. В письме говорилось, что она встретила парня из Ларвика по имени Тур, что они решили пожениться и уехать жить на Маркизские острова. Мать Лив, очень умная и добрая женщина, так описывала первую реакцию ее отца: кровь прилила к его щекам, он поднялся из своего уютного кресла и медленно подошел к книжному шкафу. В старой, конца прошлого века, энциклопедии он нашел под буквой «М» статью о Маркизских островах и зачитал вслух, что это — затерянный участок суши в Тихом океане, населенный дикарями и каннибалами.

Мой будущий тесть категорически отказался отпустить свою единственную дочь к дикарям и каннибалам и слег с сердечным приступом. Бесплодные дискуссии длились до тех пор, пока моя мама не уговорила отца съездить в Бревик. Там он пустил в ход все свое обаяние, и в итоге все сошлись во мнении, что наш план — само совершенство, тем более что медовый месяц оплачивает мой отец. Мы поженились под Рождество, и на следующий день после скромной церемонии наши родные попрощались с молодоженами, которых ждал поезд до Марселя, а далее — пароход до Таити.

Тогда мы думали, что едем в рай. Но к концу экспедиции мы пришли к выводу, что в рай невозможно купить билет. Путь туда пролегает через собственную душу человека и не стоит ни гроша. Весь мой опыт убеждает меня, что рай и ад расположены по соседству, и как далеко бы вы не забрались, вам всегда будет рукой подать и до того, и до другого. Правда, невозможно находиться и там, и там одновременно, но достаточно ненадолго остановиться, и за относительно короткое время вы испытаете и райское наслаждение, и муки ада.

По билетам, купленным отцом в Норвегии, мы могли добраться только до Таити (Французская Океания). В тридцатых годах Таити оставался точно таким же, как тогда, когда Крёпелин отдал свое сердце прекрасной Туимате. По узким улочкам столичного города Папеэте, ни разу не видевшим автомобиля, сновали торговцы — китайцы со своими ручными тележками. Среди деревянных домов один носил гордое имя отеля — если сесть на кровати, можно было поверх стенки заглянуть в соседний номер. Регулярного сообщения с далекими Маркизскими островами не было и в помине, и приходилось ждать долгие недели, пока не подвернется попутная шхуна с грузом копры. На всем острове не было проложено ни одного шоссе, но зато до долины Палено ходил живописный автобус с местными девушками — «вахинес», словно сошедшими с полотен Гогена. Девушки перевозили живых кур и свиней, — на коленях хозяек или на крыше автобуса.

Мы втиснулись в автобус и доехали до Папено, где до сих пор жил Терииероо, отец прекрасной Туиматы и самый могущественный из семнадцати вождей острова. Этот колоритный персонаж, которого природа не обделила ни плотью, ни духом, происходил из знатного и древнего полинезийского рода. Мы привезли подарки от Бьярне Крёпелина, и нас приняли с распростертыми объятиями как членов семьи. В доме Терииероо нам предстояло провести четыре недели, пока автобус не привез известие о том, что на Маркизы наконец-то отправляется шхуна. За этот месяц мы многое узнали. Целыми, днями мы оба расхаживали босиком, завернувшись в цветастые «парео». Лив почти всегда можно было найти в обществе Фауфау и других женщин вокруг кухонного очага, а я вместе с вождем и его сыновьями бродил по окрестным лесам и полям.

Главное, что со мной произошло на Таити, — я научился плавать. И это умение пришло ко мне помимо моей воли.

Я поскользнулся, упал в речку Папено, и меня подхватило течением. В какой-то момент я оказался в тихой заводи, но меня неудержимо несло к ревущей стремнине. Отчаянно сражаясь за свою жизнь, я как-то умудрился проплыть несколько метров и выбраться на берег. Мне так понравилось плавать, и это оказалось так легко, что я тут же нырнул в заводь еще раз.

Лазить на кокосовые пальмы оказалось гораздо труднее. Когда же одна из них мне все-таки покорилась, на вершине ее я обнаружил гнездо шершней. Поскольку быстро спускаться я еще не умел, пришлось просто съехать вниз по шершавому стволу. Когда я, наконец, достигнул земли, почти вся моя кожа осталась на пальме, к тому же я был весь в огромных занозах, и Терииероо, вооружившись щипцами, долго и мучительно их из меня извлекал.

Но вот, наконец, мы оказались на борту шхуны, отправлявшейся на Маркизы. Через несколько дней спасательная шлюпка доставила нас на остров, на котором не было ни белых людей, ни радио, ни вообще какой-либо связи с окружающим миром.

— Ты помнишь, о чем ты тогда думал?

— О том, что наша планета невероятно велика. Только путешествие на корабле заняло более двух месяцев. А на Таити мне рассказывали, что Маркизские острова настолько оторваны от цивилизации, что о начале Первой мировой войны 1914 года там узнали только после ее окончания в 1918-м — и это при том, что германские суда бомбардировали Папеэте.

Прощание всегда несет в себе привкус горечи, и если бы мне не надо было подавать Лив пример мужества, я, возможно, не смог бы побороть слезы, глядя вслед удаляющейся шлюпке. Шхуна подняла паруса и вскоре скрылась за горизонтом, а мы остались на берегу совсем одни. «Может быть, я вернусь через год», — пообещал капитан Барндер. Наконец, мы отвели взгляд от океанской глади и обнаружили, что из-под сени кокосовых пальм на нас с любопытством смотрят несколько дюжин коричневых физиономий. И у них, и у нас было множество вопросов друг к другу, но мы не знали, на каком языке их задавать. Хорошо помню, что я подумал, глядя на усеянные плодами верхушки пальм: «Уж голодать-то нам здесь не придется».

Странно вспоминать все эти мелочи по прошествии стольких лет. Иногда мне кажется, что с тех пор я прожил не одну, а несколько жизней. Но с другой стороны, все это было словно вчера.

О чем это ты задумался? Разлегся, ручка и тетрадка на животе… раздался рядом со мной задорный голос. Я поднял взгляд, и мой аку-аку растворился в густой листве авокадо. Сквозь ветки на меня смотрело веселое лицо Жаклин.

— Я думал о Фату-Хива, — пояснил я. — О моей первой попытке найти рай.

— Но вы с Лив не нашли его на островах Южных морей. Ты же сам говорил, что искать его надо внутри себя, а на Земле ближе всего к раю — это возделанный твоими руками сад.

Все верно. Поэтому я хочу вспомнить не остров Фату-Хива и мои приключения на нем. Мне важнее понять, что же мне открылось после года жизни на полном пансионе в открытом всем ветрам и пустынном курорте посреди джунглей.

Жаклин не хотела мне мешать, ей только надо узнать, устроят ли меня сыр с зеленью на ужин. Едва она ушла, как аку-аку снова занял место около моего гамака.

— Итак на Фату-Хива ты не нашел рая на земле даже несмотря на то, что он, по твоим собственным словам, самый прекрасный и плодородный остров во всем Тихом океане?

— Мы видели рай, когда Фату-Хива появился посреди океанских просторов, словно гигантская корзина с цветами, и морской бриз донес до нас его волшебные ароматы. Мы ступали по райской земле, когда шли от берега к буйному дикому саду под жарким тропическим солнцем.

Маленькие пушистые облачка, словно белые мирные овечки, прикорнули на склонах каменистых красных гор, протянувшихся через весь остров. Даже немного погодя, когда в полдень смолкло волшебное пение птиц, когда под воздействием невыносимой жары образовались тяжелые темные тучи и прогнали утренних белых овечек, мы все еще оставались в раю и наслаждались журчанием протекавшего по долине ручья. Проходили недели, но нас по-прежнему переполняла любовь к природе, мы по-прежнему чувствовали себя как дома посреди диких джунглей. Мы ни на миг не ощущали себя одинокими, не тосковали по родине, хотя окружавшие нас пейзажи совершенно не походили на наши любимые сосновые леса. Плоды хлебного дерева, бананы, апельсины и папайя свисали прямо над нашими головами, и обезьяны не успели добраться до них раньше нас. Мы наслаждались плодами, завезенными с востока и запада людьми, преодолевшими огромные расстояния и мучительные болезни. Ведь до появления человека на островах Полинезии не росло ничего съедобного, кроме разве что орехов.

Если и есть рай на земле, то мы нашли его в долине Омоа, и никто не мешал нам поселиться гам. Мы обнаружили высокую плиту из массивных каменных блоков — «паэ-паэ». Подобные конструкции виднелись в долине то там, то здесь. Когда-то на них ставили хижины из пальмовых листьев, чтобы их не заливало во время сезона дождей. Рядом с нашим «паэ-паэ» протекал ручей с холодной, кристально чистой водой. Ручей впадал в речушку, кишащую рыбой. Некогда здесь жила последняя королева острова — так утверждали ее соплеменники, пережившие свою властительницу и перебравшиеся в крошечную деревушку на берегу океана. На этой-то платформе мы и построили дом из бамбуковых стеблей под пальмовой крышей и с видом на этот рай. Мы поселились в своем райском саду.

Но в настоящем райском саду, скорее всего, не было москитов, если конечно не москиты изгнали из рая Адама и Еву. Когда начался сезон дождей, эти мерзкие насекомые выкурили нас из джунглей. До этого на протяжении многих недель мы бродили по своей долине нагие и босые. Единственными четвероногими зверьми были ящерицы и небольшие фруктовые крысы да еще кое-какие одичавшие домашние животные. Никаких змей. Семейство ядовитых насекомых представляли огромные жуки, жившие под камнями и никогда не проявлявшие агрессивных намерений — за исключением одного-единственного случая, когда пьяный и злобный туземец по прозвищу Наполеон спрятал несколько штук посреди банановых листьев, служивших нам постелью. Он рассчитывал, что Бог католических священников будет благодарен тому, кто избавит округу от двух протестантов.

Но начался сезон дождей, и с ним пришли полчища москитов. Это был конец рая. Мы чесались, скреблись и быстро сходили с ума. Вид Лив, с воплями и стонами катающейся по полу нашей бамбуковой хижины под толстым слоем москитов, окончательно убедил меня — наш рай превратился в ад. Я никогда не видел, чтобы она пугалась, не слышал от нее ни единого слова жалобы, но отсюда надо было бежать. В наши дни в раю на островах Южных морей можно выжить только при наличии противомоскитной сетки. Добрый сборщик копры из деревни выручил нас такой сеткой. Единственный полукровка среди островитян, он был сыном Греле, друга Поля Гогена, жившего на острове в начале века.

Но не только москиты выжили нас из рая. Мы знали, что рано или поздно не убережемся от филарии — ужасного червяка, вызывающего слоновью болезнь. В деревне у каждого десятого были либо руки толщиной с ляжку, либо ноги как колонны. Проказа тоже свирепствовала вдоль побережья, и, разумеется, ни о врачах, ни о больницах никто здесь и не слышал. Жизнь стала совершенно невыносимой, когда у Лив на ногах образовались огромные нарывы — по-местному «фе-фе», — которые лопались и превращались в незаживающие язвы. Мы бежали из джунглей и обосновались в прибрежной части долины Оуиа, с подветренной стороны острова, куда дувшие со стороны Южной Америки ветра приносили мелкие белые облака. Постоянный восточный ветер загнал насекомых обратно в леса, и на несколько чудесных недель мы снова вернулись в рай.

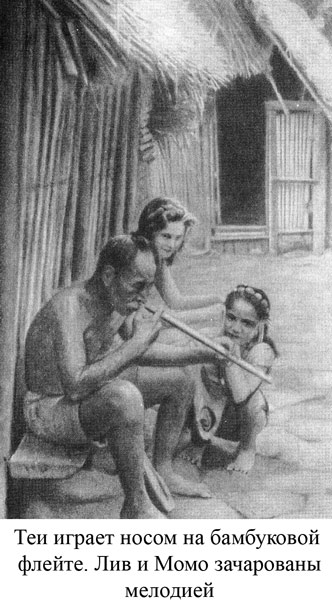

Занятно, но именно островитяне отговаривали нас переезжать на подветренную часть острова, потому что там круглый год бушевали волны и никто не рисковал выходить в океан на каноэ. Там жил только один человек — Теи Тетуа, последний представитель эпохи каннибалов.

— Вот бы твоему отцу это увидеть, — заметил я, когда мы с Лив преодолели горный хребет и спустились в долину Омоа. Навстречу нам бежал старик, абсолютно голый, если не считать набедренной повязки. Его лицо сияло от счастья встречи с людьми, и он обратился к нам с традиционным приветствием островитян: «Хамай те каикай» — «Заходите и поешьте». Но для Теи Тетуа это была не пустая фраза. Полинезиец старой закалки, он единственный из всех обитателей острова жил так, словно за окном стоял не двадцатый век, а времена, когда Тихий океан еще не видел ни одного европейца. Кроме приемной дочери, двенадцатилетней Тахиа Момо, никто в целом свете не разделял его одиночества.

То, что отец Лив прочитал о каннибализме на Маркизских островах, вовсе не являлось досужим вымыслом. Официально считалось, что каннибализм закончился в 1887 году, когда в долине Пуамао на острове Хива-Оа состоялось последнее кровавое пиршество. Последним человеком, про которого точно известно, что он был съеден, являлся некий шведский плотник, погибший в 1879 году. Теи Тетуа скромно поведал нам, что он попробовал человечинки всего-то однажды в жизни, да и то в раннем детстве, когда в соседней долине кого-то забили до смерти. А вот его отец, Ута, был настоящим каннибалом. Он не только соблюдал ритуал обрядного поедания павшего противника, но и вообще предпочитал человеческое мясо свинине.

Волосатые свинки вольготно хрюкали и копались в земле долины, где Теи Тетуа со своими собаками и веревочным лассо был единственным охотником. Трудно себе вообразить свинину лучше той, которой угощал нас старик, — с гарниром из плодов хлебного дерева, запеченных в банановых листьях. Он помог нам построить хижину в форме птичьего гнезда из трех стен. Чтобы избежать ночного нашествия диких свиней, хижина возвышалась над землей на высоких шестах.

С тех пор нам больше не пришлось готовить еду. Все, что нам было нужно, ежедневно приносила прелестная маленькая полинезийская девушка Тахиа Момо на подносе из огромных листьев таро. Ей не приходилось далеко ходить — ДОМ Теи находился в двух шагах от нашего жилища. Еды было в изобилии, и гораздо более разнообразной, чем в джунглях, откуда все перебрались на побережье еще в прошлом веке. Еще Теи Тетуа держал цыплят, а на окружавших долину холмах росли замечательные помидоры и ананасы. Ботаник Ф. Б. М. Браун пришел к заключению, что их занесли на острова пришельцы из Южной Америки во времена, когда европейцы не подозревали о существовании островов в Тихом океане.

Океан. Восемь тысяч километров гнал он свои могучие волны от берегов Южной Америки, чтобы наконец с грохотом обрушить их на наш остров. Круглые отполированные водой камни безостановочно крутились и стучались друг о друга в струях, набегавших и скатывавшихся с берега волн, сливаясь в удивительную симфонию звуков. В углублениях окружавших долину скал скапливались небольшие озерца соленой морской воды, и в них ни на миг не затихала жизнь. Крабы и рыбки ползали и плавали посреди моллюсков, анемон и водорослей. После джунглей океан показался нам гораздо более добрым приемным родителем.

К счастью, на земле немало хороших и дружелюбных людей, и со многими из них я знаком. Но мне не встречался никто добрее и щедрее, чем этот бывший людоед. Порой, сидя на корточках и вгрызаясь в сочную кость, мы чувствовали, как у нас мороз пробегал по коже от его рассказов о другой жизни и о другом мире. Он вспоминал, как его папаша Ута брал в руки богато украшенную резьбой дубинку — ныне ценный музейный экспонат — и отправлялся отомстить врагам из Ханативы или шел пешком в далекую долину Омоа, единственное место, где у Теи оставались родственники.

Теи Тетуа не был еретиком. В один прекрасный день священник из католической миссии в Хива-Оа спустился с гор и обратил всех островитян в христианство. С тех пор Теи знал, что Тики по-французски будет «Дьё», «Бог», а когда он выкопал себе могилу рядом с хижиной, то на всякий случай положил рядом с ней крест. Если в смертный час ему не хватит сил, чтобы самому спуститься в могилу, ему поможет маленькая Тахиа Момо.

Он твердо помнил рассказы предков о первых людях, явившихся из-за океана. Их возглавлял Тики, и пришли они с востока, из Те-Фити, где встает солнце. Из книг Крёпелина я уже знал, что немецкий этнограф Карл фон ден Штейнен много лет назад записал предание туземцев с Маркизских островов о большой стране Фити-Нуи в краю, где восходит солнце. Американский этнолог Ханди, посетивший Хива-Оа годы спустя, слышал от стариков, что их предки пришли из огромной страны на востоке под названием Те-Фити. Ханди так удивился, что островитяне помещали свою прародину в район Южной Америки, что даже переспросил еще раз. И ему снова подтвердили, что до земли предков можно доплыть, если держать курс на «те тихена оумати» — «туда, где встает солнце».

То же утверждал и Теи Тетуа. Мы сидели на краю леса, наслаждаясь отсутствием москитов, и смотрели туда, где по утрам над океаном поднималось солнце. Ночной ветер гнал по небу маленькие белые облачка. Теи пересказывал нам легенды, заученные в юности, и было ясно, что он хорошо выучил свои уроки, хотя не написал в жизни ни слова. Он не читал трудов по ботанике, но рассказывал то, о чем я знал из ученых книг. Он прекрасно знал, что дикий ананас и маленькие помидоры были завезены на остров его предками — он звал их «эната», «люди», в отличие от чужеземцев. Даже молодежь из долины Омоа знала о происхождении этих вкусных плодов. Сейчас на острове росло два вида ананасов («фаа хока»), но только один звался «эната» и считался настоящим. Другой, «оаху», сравнительно недавно посадили миссионеры с Гавайских островов.

Еще на острове было два вида американской папайи. Та, что крупнее, звалась «ви оаху», более мелкая — «ви эната». Вообще слово «эната» неизменно входило в название тех растений, которые были завезены из Южной Америки до прихода европейцев.

Именно благодаря Теи Тетуа я понял, что устная традиция является богатейшим источником бесценной информации, которую часто сбрасывают со счетов, как «сказки», «легенды» и «мифы». В Полинезии легенды заслуживают не меньшего доверия, чем записанные на бумаге повествования средневековых историков.

— Что нового ты понял о своем мире, увидев его глазами Теи Тетуа?

— Я понял, что мы обманываем сами себя, считая себя более сложными, чем так называемые «примитивные народы». Мы отказываемся признать, что изменился лишь антураж, а мы сами не стали ни лучше, ни хуже, чем столетия назад. Поколения за поколениями рождаются на свет точно такими же, как Адам и Ева. Хромосомы Каина и брата его Авеля до сих пор живут в каждом из нас.

Мы убеждаем себя и окружающих, что в искусстве убивать себе подобных мы достигли невиданного прогресса. В прошлом веке на всех островах Полинезии миссионеры без устали твердили, что нельзя бить человека дубинкой по голове только за то, что он тебе не нравится. Но прошло всего несколько десятков лет, и мы вернулись в военной форме и сказали, что, надев ее, убивать можно сколько угодно — лишь бы на убитых была униформа другого образца.

Нам было непросто объяснить, что дальнобойные орудия позволяют убивать, не видя своих жертв, и что так гораздо лучше. Великий воин и вождь, отец Теи Тетуа, всегда знал, с кем он сходился в смертельной схватке.

Антропологи утверждали, что причиной межплеменных войн на Маркизских островах являлось их перенаселенность, и рассказы Теи Тетуа только подтверждали этот вывод. Он нисколько не удивился, когда я сказал, что опасаюсь новой мировой войны, поскольку после первой выросло уже целое поколение. Наш друг из долины Оуиа Считал такое положение вещей совершенно естественным. Он также делал свои, совершенно оригинальные выводы из моих рассказов о жизни в больших городах, вроде Лондона и Нью-Йорка.

Мы размножаемся так быстро, что наши леса исчезают; нас так много, что мы строим дома стена к стене, а потом начинаем громоздить их один на другой.

Я рассказывал, что, хотя мы не едим людей, мы питаемся коровами, курами и животными, которых находим вкусными. Впрочем, мы предпочитаем, чтобы животных и рыб убивал кто-нибудь другой. Это очень удивило Теи. По его мнению, глупо отказывать себе в удовольствии самому порыбачить, и еще глупее потом менять полезные вещи на рыбу, пойманную другими. Наш друг ничего не знал о таких понятиях, как деньги и цена, а я не стал усложнять наш разговор рассказами о магазинах и посредниках.

Теи Тетуа согласился с тем, что каннибализм — плохо. Но затем и я, в свою очередь, неприятно поразил его. Теи спросил, что мы делаем с телами погибших на войне.

— Хороним, — ответил я.

— Как, просто зарываете в землю?!

По лицу старика было видно, что я его очень сильно разочаровал.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Знакомство с учением Дарвина

Знакомство с учением Дарвина Книга «Происхождение видов», привезенная Ильей Мечниковым из Лейпцига, привлекла его особенное внимание. Автором ее был Чарлз Дарвин. Мечников читал эту книгу с величайшим интересом. Она отвечала на самые важные вопросы, волновавшие

Глава тринадцатая. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ДАРВИНА

Глава тринадцатая. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ДАРВИНА Первым делом его обвинили в «беззаконии». Эволюция, конечно, существует, ни один ученый уже не верит, будто Бог создал вошь головную и вошь платяную. Но Дарвин неверно объяснил механизм эволюции. Случайно произошли

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАРЛЗА ДАРВИНА

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАРЛЗА ДАРВИНА 1809, 12 февраля — в городе Шрусбери в семье Роберта Дарвина и Сюзанны Дарвин (урожденной Веджвуд) родился сын Чарлз.1817 — Чарлз начал посещать школу мистера Кейза.1818 — Чарлз начал посещать школу доктора Батлера. 1825 — Чарлз

Глава II. Путешествие Дарвина

Глава II. Путешествие Дарвина Гению позволительно не знать тысячу вещей, которые обязан знать каждый ученик. Лессинг Выход из университета. – Мечты о путешествии. – Предложение Генсло. – Несогласие отца. – Знакомство с Фицроем. – Путешествие. – Отсутствие подготовки

Глава III. Первые работы Дарвина

Глава III. Первые работы Дарвина Возвращение Дарвина. – Результаты путешествия. – Первые работы: дневник путешествия, теория коралловых рифов и другие геологические труды. – Дарвин и Лайель. – Две эпохи в научной деятельности Дарвина. – Монографии усоногих. – Прием со

Глава VI. Теория Дарвина

Глава VI. Теория Дарвина Ход работы Дарвина. – Дарвин и Мальтус. – Статья Уоллеса. – «Происхождение видов». – Значение книги Дарвина. – История биологических наук как подготовка к эволюционному учению. – Противоречия между признаками родства и признаками

ПО СЛЕДАМ ГЕРОЯ

ПО СЛЕДАМ ГЕРОЯ Все, кто приходит на поклонение к могиле Пушкина, идут посмотреть музей в Успенском соборе. В его центральной части, взорванной в 1944 году фашистами, на большом щите выставлены подлинные документы, свидетельствующие о злодеяниях, варварстве,

Болезнь Дарвина

Болезнь Дарвина Фактически рассказом о лондонском периоде и заканчивается история жизни Дарвина. Начинается история его болезни и научных работ. Поскольку практически все «свободное от болезни» время Дарвин посвящал научной деятельности и семье.«Славным моим

Эволюционная теория Дарвина. «Происхождение видов »

Эволюционная теория Дарвина. «Происхождение видов » Как мы уже писали выше, заметки, касающиеся происхождения видов, Дарвин начал еще в 1837 году. Здесь были и палеонтологические находки, обнаруженные в Южной Америке, и наблюдения над современной фауной Нового Света, и

Последующие работы Дарвина

Последующие работы Дарвина Выпустив в свет первое издание «Происхождения видов», Дарвин не стал почивать на лаврах нахлынувшей на него известности и тут же приступил к дальнейшей работе. Два последних месяца 1859 года он провел в подготовке второго издания книги. От этой

ПО СЛЕДАМ

ПО СЛЕДАМ Первого марта Андрей Иванович дает новые показания. Он очень беспокоится о судьбе Николая Ивановича Слатвинского, под чьим именем он проживал. Желябов старается убедить жандармов, что никакого Слатвинского он не знает и на руках у него был дубликат документа.

ПО СЛЕДАМ

ПО СЛЕДАМ Г.К. Я молчу сказать мне больше нечего. И душа как эта ночь молчит. Ведь недаром догорали вечером Солнца уходящего лучи… Полосою алою, закатною — Багровела даль у синих гор… Юность мою, юность невозвратную Не могу забыть я до сих пор. Не забыть во век глухого

2. Ученик Дарвина и гражданин Земли

2. Ученик Дарвина и гражданин Земли В домашнем быту Бербанк был живым, добродушным, обаятельным человеком. Никакие описания не передадут личных впечатлений людей, имевших с ним длительные встречи. Бербанк был, по словам его знавших, олицетворением искренности, простоты и