11. Усиление синаптических связей

11. Усиление синаптических связей

Жить в Париже было здорово, и я привык проводить выходные с Дениз и Полом, гуляя по городу. Благодаря этим прогулкам все мы остались довольны временем, проведенным во Франции. Кроме того, я был рад возможности снова целыми днями заниматься наукой. Мы с Ладиславом Тауцем хорошо дополняли друг друга, поэтому работать у него было одно удовольствие. Вдобавок к тому, что он все знал об аплизии, Тауц учился физике и биофизике, а для клеточной физиологии эти дисциплины имеют принципиальное значение. У меня не было хорошей подготовки ни по одной из них, и я многому у него научился.

Тауц (рис. 11–1) родился в Чехословакии и получил докторскую степень, изучая электрические свойства крупных растительных клеток, которым тоже свойственны потенциалы покоя и действия, как у нервных клеток. Этот опыт сослужил ему хорошую службу, когда он обратился к аплизии, у которой исследовал самую крупную клетку абдоминального ганглия (которая тогда называлась клеткой I, а теперь называется R2), и описал, в каком месте в пределах этого нейрона возникает потенциал действия. Поскольку он занимался преимущественно биофизическими свойствами нервных клеток, он не изучал ни нейронные цепи, ни поведение и не особенно интересовался обучением и памятью, которые были для меня важнее всего уже тогда, когда я работал с мозгом млекопитающих.

11–1. Ладислав Тауц (1925–1999) был одним из первых ученых, изучавших аплизию. В 1962–1963 годах я в течение четырнадцати месяцев работал у него в Париже и Аркашоне. (Перепечатано из книги: E. R. Kandel, Cellular Basis of Behavior, W. H. Freeman and Company, 1976).

Как часто бывает с успешной работой постдока, она не только дала мне возможность многому научиться у старшего ученого с его образованием и опытом, но также позволила принять полноценное участие в нашей общей работе и использовать собственные знания и опыт. Поначалу Тауц несколько скептически относился к моей идее попытаться исследовать обучение у аплизий на клеточном уровне. Но со временем его тоже увлек мой план изучения аналогов обучения на отдельных клетках абдоминального ганглия.

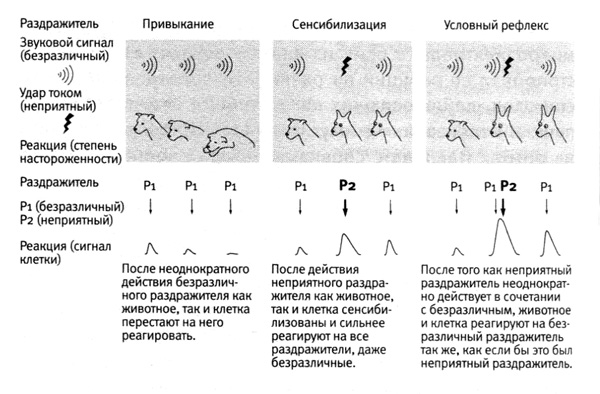

Как я и планировал, когда обдумывал эти исследования, я препарировал абдоминальный ганглий с двумя тысячами клеток и помещал его в небольшую камеру, омываемую аэрированной морской водой. Я вводил микроэлектроды в одну из клеток, обычно в R2, и регистрировал ее реакции на различные последовательности стимулов, действовавших на ведущие к ней проводящие пути. Я использовал стимуляцию трех типов, основанную на опытах Павлова с собаками, для выработки аналогов форм обучения — привыкания, сенсибилизации и классического условного рефлекса. При выработке последнего животное обучается реагировать на нейтральный раздражитель так же, как оно реагировало бы, например, на определенный угрожающий или отрицательный раздражитель. Таким образом, у животного возникает ассоциация между нейтральным и отрицательным раздражителями. При привыкании и сенсибилизации животное обучается реагировать на раздражители одного типа, не ассоциируя их ни с какими другими. Эти эксперименты оказались еще результативнее, чем я ожидал.

Посредством привыкания (простейшей формы обучения) животное обучается распознавать безвредный раздражитель. Когда оно слышит внезапный шум, поначалу оно реагирует определенными защитными вегетативными изменениями, например расширением зрачков и повышением частоты сердцебиения и дыхания (рис. 11–2). Если шум повторяется несколько раз, животное запоминает, что этот раздражитель можно без опаски игнорировать. Теперь, когда на него действует этот раздражитель, зрачки больше не расширяются, а частота сердцебиения не повышается. Если раздражитель долгое время не будет действовать, а затем подействует вновь, животное снова будет на него реагировать.

11–2. Три формы имплицитного обучения. Привыкание, сенсибилизацию и выработку классического условного рефлекса можно исследовать как на уровне организма (вверху), так и на уровне отдельной нервной клетки (внизу).

Привыкание позволяет людям успешно работать в условиях разного рода шума. Мы привыкаем к тиканью часов в своем кабинете и к собственному стуку сердца, сокращениям желудка и другим телесным ощущениям. Мы начинаем осознавать эти ощущения изредка и лишь при особых обстоятельствах. Таким образом, привыкание — это обучение распознаванию повторяющихся раздражителей, которые можно без опаски игнорировать.

Привыкание также избавляет от неуместных или преувеличенных реакций. Это можно проиллюстрировать на примере следующей басни (да простит нас Эзоп): «Лиса, которая никогда не видела черепах, однажды впервые встретила черепаху в лесу и так испугалась, что чуть не умерла. Встретив черепаху во второй раз, она по-прежнему сильно встревожилась, но уже не так сильно, как в первый раз. Когда же она встретила черепаху в третий раз, она так осмелела, что подошла к черепахе и завела с ней непринужденный разговор».

Отключение реакций, которые ни для чего не нужны, позволяет животному сосредоточить свое поведение на более важных вещах. Детеныши многих животных нередко демонстрируют реакцию бегства в ответ на множество не связанных с опасностью раздражителей. После того как к ним выработается привыкание, детеныши могут сосредоточиться на других раздражителях — новых или ассоциированных с удовольствием или опасностью. Поэтому привыкание играет важную роль в устройстве восприятия.

Привыкание не ограничивается реакциями бегства: частота половых реакций также может снижаться в результате привыкания. Имея свободный доступ к готовой к спариванию самке, самец крысы будет спариваться с ней шесть или семь раз в течение часа или двух. После этого он выглядит выбившимся из сил и остается неактивным около получаса или дольше. Но это не утомление, а половое привыкание. Самец, который выглядит выбившимся из сил, немедленно начнет снова спариваться, если получит доступ к новой самке.

Простота использования привыкания для проверки способности распознавать знакомые предметы делает эту форму обучения одним из самых действенных средств исследования развития зрительного восприятия и памяти у младенцев. Младенцы обычно реагируют на новый зрительный образ расширенными зрачками и повышенной частотой сердцебиения и дыхания. Однако если демонстрировать младенцу один и тот же образ неоднократно, он перестанет на него реагировать. Так, младенец, которому неоднократно показывали изображение круга, будет его игнорировать. Но если затем показать ему квадрат; его зрачки опять расширятся, а частота сердцебиения и дыхания повысится, указывая на то, что он способен отличать эти изображения друг от друга.

Я моделировал привыкание, стимулируя слабым электрическим током пучок аксонов, ведущих к клетке R2 а затем десять раз повторяя эту стимуляцию. Я обнаружил, что синаптический потенциал, производимый клеткой в ответ на стимуляцию, с каждым разом оказывается слабее. В десятый раз стимуляция вызывала реакцию, составлявшую лишь около одной двадцатой от первоначальной, — сродни тому, как поведенческая реакция животного ослабевает после неоднократного действия раздражителя (рис. 11–2). Я назвал этот процесс гомосинаптической депрессией: депрессией — потому что при этом снижается синаптическая реакция, а гомосинаптической — потому что эта депрессия происходит в том же проводящем пути, который при этом стимулируют («гомо» по-гречески означает «тот же»). На десять или пятнадцать минут я прекращал стимуляцию, а затем возобновлял ее и видел, что сила реакции клетки почти возвращалась к исходной. Я назвал этот процесс восстановлением после гомосинаптической депрессии.

Сенсибилизация — нечто обратное привыканию. В то время как привыкание позволяет животному научиться игнорировать тот или иной раздражитель, сенсибилизация представляет собой что-то вроде выученного страха: она позволяет животному быть внимательнее и активнее реагировать едва ли не на любые раздражители, после того как на него подействовал раздражитель, связанный с угрозой. Так, сразу после электрического удара, действующего на ногу животного, оно будет демонстрировать усиленные реакции отдергивания и бегства в ответ на звонок, гудок или слабое прикосновение.

Как и привыкание, сенсибилизация — обычное явление и у людей. Услышав выстрел, человек будет сильнее реагировать и на другие раздражители, например вздрагивать при звуке гудка или от прикосновения к плечу. Конрад Лоренц объяснил значение этого выученного возбуждения даже для простых животных: «У дождевого червя, которого только что чуть не съел черный дрозд <…> есть все основания реагировать со значительно пониженным порогом на аналогичные раздражители, потому что дрозд почти наверняка будет где-то рядом еще несколько секунд». для моделирования сенсибилизации я слабо стимулировал тот же проводящий путь, ведущий к клетке R2, что и в предшествующих экспериментах с привыканием. Я стимулировал его один или два раза, чтобы вызвать синаптический потенциал, который служил бы точкой отсчета для измерения реакций этой клетки. Затем я действовал серией из пяти более сильных стимулов (которые должны были изображать неприятный или опасный раздражитель) на другой проводящий путь, тоже ведущий к клетке R2. После серии из более сильных стимулов синаптическая реакция клетки на стимуляцию первого пути существенно увеличивалась, указывая на усиление синаптических связей в этом пути. Увеличенная реакция могла сохраняться до тридцати минут. Я назвал этот процесс гетеросинаптическим облегчением: облегчением — потому что при этом возрастает синаптическая сила, а гетеросинаптическим — потому что увеличенная реакция на стимуляцию аксонов одного проводящего пути вызывается сильной стимуляцией другого проводящего пути («гетеро» по-гречески означает «другой») (рис. 11–2). Усиленная реакция на стимуляцию первого пути зависела исключительно от повышенной силы стимуляции второго, а не от действия слабой и сильной стимуляции в каком-то сочетании. Поэтому она напоминала поведенческую сенсибилизацию — неассоциативную форму обучения.

Наконец, я попытался имитировать выработку классического условного рефлекса отвращения. При ней животное обучается ассоциировать неприятный раздражитель, например электрический удар, с раздражителем, который обычно не вызывает никакой реакции. При этом нейтральный раздражитель должен всегда предшествовать отрицательному. Так, Павлов использовал в качестве отрицательного раздражителя электрический удар, действующий на лапу собаки. Этот удар заставлял собаку поднимать лапу, отдергивая ее (реакция страха). Павлов обнаружил, что после нескольких испытаний, в ходе которых электрический удар сочетался со звоном колокольчика (вначале звенел колокольчик, а затем происходил удар током), собака начинала отдергивать лапу всякий раз, когда звучал колокольчик, даже если за этим не следовало электрического удара. Таким образом, классический условный рефлекс отвращения представляет собой ассоциативную форму выученного страха (рис. 11–2).

Классический условный рефлекс отвращения напоминает сенсибилизацию тем, что активность в одном сенсорном проводящем пути увеличивает активность в другом, но имеются и отличия. Во-первых, при выработке условного рефлекса возникает ассоциация между двумя раздражителями, действующими один за другим. Во-вторых, условный рефлекс увеличивает защитную реакцию животного в ответ лишь на определенный нейтральный раздражитель, а не на все внешние раздражители, как это происходит при сенсибилизации.

Поэтому в своих экспериментах с выработкой классического условного рефлекса отвращения у аплизии я неоднократно производил подряд слабую стимуляцию одного проводящего пути и сильную — другого. Слабая предшествовала сильной и играла роль предупреждения. Действие той и другой стимуляции в сочетании существенно увеличивало реакцию клетки на слабый стимул. Более того, эта увеличенная реакция была намного сильнее, чем увеличенная реакция клетки на слабый стимул в экспериментах с сенсибилизацией (рис. 11–2). Степень ее увеличения принципиально зависела от времени слабой стимуляции, которая должна была неизменно предшествовать сильной, позволяя ее предсказывать.

Эти эксперименты подтвердили то, что я и предполагал, а именно: степень воздействия на определенный нейрон других нейронов может меняться в зависимости от характера стимуляции, имитирующей характер активации нейронов, обеспечивающей обучение в опытах с поведением. Эти эксперименты наглядно показали, что синаптическая сила не является постоянной величиной: она может по-разному меняться под действием активности разного характера. Конкретнее — нейронные аналоги сенсибилизации и выработки классического условного рефлекса отвращения усиливали синаптическую связь, а аналог привыкания ее ослаблял.

Таким образом, мы с Тауцем открыли два важных принципа. Во-первых, силу синаптической связи между нейронами можно изменять на многие минуты с помощью стимуляции разного характера, соответствующего действию раздражителей в конкретных поведенческих экспериментах с обучением животных. Во-вторых, что еще примечательнее, с помощью разных стимуляций можно как усиливать, так и ослаблять одни и те же синапсы. Вдохновленные этими открытиями, мы писали в своей статье, опубликованной в Journal of Physiology: «Тот факт, что связи между нервными клетками можно усиливать на полчаса и более в эксперименте, имитирующем обучение в рамках парадигмы условного рефлекса, заставляет нас также предположить, что аналогичные изменения синаптической силы могут лежать в основе некоторых простых форм запоминания информации у интактных[22] животных».

Особенно сильное впечатление произвело на нас то как легко можно было менять силу синапсов с помощью стимуляции разного характера. Это заставляло предположить, что синаптическая пластичность встроена в саму природу химического синапса, в его молекулярное устройство. В самом широком смысле это заставляло предположить что потоки информации, передаваемой по разным нейронным цепям в мозгу, могут видоизменяться в ходе обучения. Мы не знали, является ли синаптическая пластичность элементом настоящего обучения у интактных животных, влияющего на их поведение, но наши результаты говорили о том, что эту возможность определенно стоит исследовать.

Выяснялось, что работа с аплизией в качестве экспериментального объекта не только удивительно информативна, но и доставляет массу удовольствия. Мои отношения с аплизией, которые начались со страстного увлечения, порожденного надеждой найти подходящее для исследований животное, перерастали в серьезную связь. Кроме того, благодаря большому размеру клеток аплизии (особенно гигантской R2, которая достигает 1 мм в диаметре и видна невооруженным глазом) технически эти эксперименты были намного проще, чем суровые опыты с гиппокампом.

Усилий эти эксперименты тоже требовали намного меньших. Поскольку такая гигантская клетка почти не повреждается, когда в нее вводят крошечный электрод, потенциал на мембране R2 можно без труда регистрировать от пяти до десяти часов. Иногда я ходил обедать и, вернувшись, находил клетку по-прежнему в добром здравии, терпеливо ожидающей продолжения эксперимента с того, на чем мы остановились. Сравнение бессонных ночей, которые мы с Олденом проводили за работой, чтобы изредка от десяти до тридцати минут регистрировать потенциал пирамидальных клеток гиппокампа, с условиями этих экспериментов было явно в пользу последних. Эксперимент с клетками аплизии обычно занимал от шести до восьми часов, что делало эту работу очень приятной и интересной.

Приподнятое настроение, в которое меня привел этот период «общения» с аплизией, заставило вспомнить историю, рассказанную мне Бернардом Кацем о великом физиологе Арчибальде Хилле — его наставнике в Университетском колледже Лондона. В 1924 году, когда Хилл впервые приехал в Соединенные Штаты, вскоре после того, как он в возрасте тридцати шести лет получил Нобелевскую премию за свои исследования механизма сокращения мышц, он выступал на научной конференции с докладом на эту тему. В конце его доклада один человек преклонных лет встал и задал Хиллу вопрос о практической пользе результатов его исследований.

Хилл ненадолго задумался, стоит ли перечислять те многочисленные случаи, в которых результаты экспериментов, поставленных исключительно для удовлетворения научного любопытства, принесли огромную пользу человечеству, а потом повернулся к задавшему вопрос и сказал ему с улыбкой: «По правде говоря, сэр, мы это делаем не ради пользы. Нам это просто нравится».

Для меня лично эти исследования имели огромное значение, потому что укрепили мою веру в себя как независимого ученого. Когда я только приехал в Париж и рассказывал другим постдокам об обучении и его нейронных аналогах, они слушали меня вполуха. В 1962 году разговаривать об обучении с большинством людей, занимавшихся клеточной нейробиологией, было все равно что говорить со стенкой. Однако ко времени моего отъезда направление разговоров, которые велись в лаборатории, уже изменилось.

Кроме того, я почувствовал, что у меня вырабатывается свой собственный научный стиль. Хотя я по-прежнему ощущал себя недостаточно подготовленным в некоторых областях науки, оказалось, что я умею довольно смело подходить к решению научных проблем. Я ставил эксперименты, которые считал интересными и важными. Я чувствовал, хотя еще и не вполне осознавал это, что нашел свой собственный голос. Примерно так, должно быть, чувствует себя писатель, написавший несколько неплохих рассказов. Вместе с этим чувством пришла уверенность в себе — ощущение, что мне стоит попытать силы в науке. После работы постдоком у Тауца я больше не боялся, что у меня иссякнет запас идей. Мне предстояло еще не раз испытать разочарование, упадок сил и усталость, но всегда оказывалось, что стоит почитать литературу и пройтись по лаборатории, вникая в поступающие день за днем результаты и обсуждая их со своими студентами и постдоками, и я снова получу представление о том, что нам делать дальше. После этого мы вновь и вновь обсуждали все это. Когда я брался за следующую проблему, я всегда погружался в чтение посвященной ей литературы.

Я научился доверять своим инстинктам, своему бессознательному чутью, как я поступил, когда выбрал аплизию. Чтобы стать зрелым ученым, нужно многое, но главным для меня было развитие вкуса, примерно так, как это бывает с умением наслаждаться искусством, музыкой, едой или вином. Для этого нужно научиться выделять важное. Я чувствовал, что у меня развивается вкус — умение отличать интересное от неинтересного, а среди интересного выделять выполнимое.

Четырнадцать месяцев, проведенных во Франции, не только были для меня источником научных радостей, но и преобразили нашу с Дениз жизнь. Нам так нравилось в Париже, а работать с аплизией оказалось так просто, что впервые за несколько лет я перестал работать по выходным и каждый вечер к семи часам уже приходил домой ужинать. Свое свободное время мы проводили, осматривая Париж и его окрестности. Мы стали регулярно ходить по музеям и галереям и после мучительных колебаний потратились на первые произведения искусства своей коллекции. Одним из них был прекрасный автопортрет маслом Клода Вайсбуха — эльзасского художника, недавно получившего премию лучшего молодого живописца года, который писал стремительными, нервными мазками, напоминающими стиль Кокошки. Мы также купили трогательную картину маслом «Мать и дитя», которую написал Акира Танака. Нашим самым большим капиталовложением был прекрасный офорт работы Пикассо, изображающий художника и его натурщиц, номер 82 из альбома «Сюита Воллара», опубликованного в 1934 году. Каждая из четырех натурщиц на этом чудесном офорте изображена в разном стиле. Дениз считала, что в трех из этих натурщиц узнает женщин, в разное время игравших важную роль в жизни молодого Пикассо: Ольгу Хохлову, Сару Мерфи и Мари-Терез Вальтер. Мы по-прежнему наслаждаемся, глядя на эти три прекрасные работы.

Французский вид аплизии, с которым работал Ладислав Тауц, добывали в Атлантическом океане. Система поставки моллюсков была не очень надежной, поэтому достать их в Париже было трудно. В связи с этим почти всю осень 1962 и зиму 1963 года мы были в Аркашоне — прекрасном курортном городке недалеко от Бордо. В Аркашоне я проводил большую часть своих экспериментов с аплизией, а затем анализировал полученные данные в Париже, где занимался также экспериментами на виноградных улитках.

Как будто несколько месяцев в Аркашоне сами по себе не были достаточным отпуском, Тауц, сотрудники его лаборатории и вся Франция считали, что месячный отдых в августе — это святое. Мы присоединились к этому мнению и сняли дом на Средиземном море, в итальянском городке Марина-ди-Пьетрасанта, примерно в полутора часах езды от Флоренции, и ездили оттуда во Флоренцию три или четыре раза в неделю. В другие праздники и выходные мы тоже совершали ближние и дальние поездки. Мы ездили в Версаль возле самого Парижа и в Каор на юге Франции, чтобы посетить монастырь, где Дениз прятали во время войны.

В Каоре мы поговорили с монахиней, которая помнила Дениз и показала нам фотографии общей спальни, где та ночевала, с десятью кроватями, аккуратно расставленными в два ряда, и фотографию Дениз вместе с другими девочками ее класса. Монахиня рассказала, что еще одна девочка в классе была еврейкой, но ни она, ни Дениз не знали этого друг о друге. Для их безопасности никому из учениц не сообщали, что среди них есть еврейки. Каждой из девочек-евреек мать-настоятельница втайне показывала подземный ход, по которому нужно было бежать, если придут гестаповцы искать евреек среди учениц.

Милях в двадцати от Каора, в крошечной деревушке, где было всего двести жителей, мы навестили булочника Альфреда Эмара и его жену Луизу, приютивших во время войны брата Дениз. Это был, несомненно, один из самых запоминающихся дней года, проведенного нами во Франции. Эмар был коммунистом и взял к себе брата Дениз не из любви к евреям, а из ненависти к нацистам. Но уже через несколько месяцев Жан-Клод так ему полюбился, что в конце войны ему было тяжело с ним расставаться. Родители Дениз поняли это и после войны каждое лето ездили в отпуск к Эмару и его жене.

Когда мы приехали их навестить, Эмар настоял на том, чтобы мы остались переночевать. За некоторое время до этого он перенес инсульт, из-за чего у него замедлилась речь, а левая сторона тела была частично парализована, и все же он был весел и необычайно гостеприимен. Он немедленно освободил для нас их с женой спальню и провел туда удлинитель, чтобы у нас было больше света. Несмотря на мои настойчивые попытки уговорить их остаться в своей спальне, Эмар и его жена настояли, что в лучшей комнате должны ночевать гости, то есть мы, а они будут спать на кухне. За ужином мы старались отблагодарить его за доброту множеством рассказов о том, как живет Жан-Клод, по которому Эмар по-прежнему — скучал даже спустя семнадцать лет.

Во время другой поездки, которую мы с Дениз не скоро забудем, мы остановились на ночь в Каркассоне — окруженном стенами средневековом городе на юге Франции. Мы приехали туда поздно вечером, и поиски комнаты стоили нам немалого труда. Наконец мы нашли свободную комнату в одной маленькой гостинице. Однако в этой комнате была только одна, довольно большая кровать. Мы положили Пола посередине, переоделись в ночную одежду и легли по обе стороны от него. Но Пол, привыкший спать один, немедленно взбунтовался и начал громко протестовать. Мы предприняли несколько попыток его успокоить, но, когда они не увенчались успехом, признали свое поражение и улеглись на полу по обе стороны от кровати. Поначалу мы с Дениз были рады добытой такой ценой тишине. Но, пролежав десять минут в дискомфорте, поняли, что уснуть там будет не так-то просто. Поэтому мы решили отказаться от роли прогрессивных родителей и стать поборниками дисциплины. Мы легли обратно в кровать и категорически отказались ее покидать. Через несколько минут снова наступила тишина, и мы втроем спокойно проспали до утра.

Жизнь во Франции также дала мне возможность регулярно видеться с моим братом. Когда мы прибыли в Нью-Йорк из Вены в 1939 году, Льюису было четырнадцать, и на протяжении всех своих школьных лет он был гордостью школы. Но, несмотря на свои интеллектуальные притязания, он чувствовал, что должен сосредоточить усилия прежде всего на зарабатывании денег для нашей семьи, потому что доходы отца были малы и Великая депрессия еще не закончилась. Поэтому он не стал готовиться к университетской карьере, а пошел в Нью-Йоркскую профессионально-техническую среднюю школу и получил там специальность полиграфиста, которая была ему по душе, потому что он очень любил книги. Во время обучения в этой школе и в течение двух лет учебы в Бруклинском колледже, он подрабатывал в типографии. Эта работа давала ему возможность принести денег в семью и забрать себе небольшой остаток, который позволял ему не забывать о своем пристрастии к вагнеровским операм — эту привычку он удовлетворял, покупая входные билеты. Когда ему было девятнадцать, его призвали в армию и отправили в Европу, где он участвовал в боях и был ранен шрапнелью во время наступления в Арденнах — отчаянной попытки германской армии сдержать продвижение американцев.

После окончания службы Льюис уволился в запас и получил звание лейтенанта. Ко всем военнослужащим относился закон о ветеранах 1944 года, дававший им возможность бесплатно обучаться в колледже, который они сами могли выбрать. Льюис вернулся в Бруклинский колледж и продолжил изучать там машиностроение и немецкую литературу. Вскоре после окончания обучения он женился на Элизе Вилькер, эмигрантке из Вены, с которой он познакомился в колледже, и поступил в магистратуру Университета Брауна по специальности «немецкий язык». В 1952 году он начал работать там над диссертацией по лингвистике, посвященной средневерхненемецкому языку. Когда его работа над диссертацией была в разгаре, а Корейская война еще продолжалась, Льюису предложили работу в американском посольстве в Париже. Он воспользовался этой возможностью, и в 1953 году они с Элизой приехали в Нью-Йорк навестить семью перед отплытием в Европу. Однажды вечером, пока они с Элизой где-то ужинали, у них вскрыли машину и похитили оттуда вещи, в том числе записи Льюиса и черновики диссертации. Вначале он пытался восстановить свою работу, но ему так и не удалось преодолеть эту непредвиденную задержку на пути своей научной карьеры.

После службы в посольстве Льюис получил другую должность во Франции — гражданского инспектора американской военно-воздушной базы в городе Бар-ле-Дюк. Ему очень понравилось жить во Франции, а в его растущей семье было уже пятеро детей, и в итоге он решил отказаться от планов вернуться к научной работе. Он решил остаться во Франции и стать экспертом по винам и сырам.

Младший сын Льюиса и Элизы, Билли, родился в 1961 году. Через несколько недель после рождения у Билли сильно поднялась температура из-за инфекции, и это очень напугало Элизу. Незадолго до этого они с Льюисом подружились с баптистским капелланом, служившим на той же базе, и на Элизу с ее религиозными исканиями оказали большое влияние разговоры с ним о христианстве. Она дала себе обещание: если Билли выживет, она признает; что это произошло благодаря божественному вмешательству Христа, и обратится в христианство. Билли выжил, и Элиза приняла крещение.

Когда Льюис позвонил, чтобы сообщить об этом родителям, наша мама, у которой религиозные поиски Элизы не находили сочувствия, была страшно расстроена. Проблема для нее была не в том, чтобы принять в семью невестку, христианку. И у Льюиса, и у меня были девушки-нееврейки и мама была готова к тому, что один из нас может жениться. Но на обращение Элизы в христианство она смотрела совсем иначе. Элиза была еврейкой. Она родилась в Вене, пострадала от антисемитизма, выжила и теперь решила отказаться от иудейской веры. Зачем евреи боролись за жизнь, говорила мама, если не затем, чтобы сохранить наше культурное наследие? Для нее суть иудаизма была не столько в представлениях о Боге, сколько в социальных и интеллектуальных ценностях. Мама невольно сравнивала поступок Элизы с поступком матери Дениз, которая решилась пожертвовать своим душевным покоем и даже безопасностью дочери ради того, чтобы Дениз продолжала поддерживать культурную и историческую преемственность евреев.

Мы с Элизой хорошо ладили, но она никогда не обсуждала со мной желание обратиться в христианство и свои искания высших духовных ценностей. Я не мог понять, что с ней произошло, и меня тревожило, не было ли ее решение связано с психологическим кризисом, вызванным рождением Билли, в частности с послеродовой депрессией. Не сумев переубедить Элизу по телефону, мама прилетела в Бар-ле-Дюк и провела у Льюиса и Элизы две недели, но так и не смогла повлиять на новые убеждения Элизы.

Во время нашего пребывания во Франции мы с Дениз и Полом несколько раз приезжали в Бар-ле-Дюк, а Льюис, Элиза и их дети навещали нас в Париже. Эти встречи дали нам возможность обсудить религиозные убеждения Элизы в более спокойной обстановке, и я постепенно осознал, как важен для нее поиск глубокой веры. Со временем Элиза обратила в христианство и своих пятерых детей, к глубокому ужасу моей мамы и к моему изумлению. Льюис, который так и не обратился в христианство, в это не вмешивался.

К 1965 году Льюис и Элиза решили, что их дети должны расти в Соединенных Штатах. Льюис договорился, чтобы его перевели на военно-воздушную базу в поселке Тобиханна в Пенсильвании. Через два года он занял административную должность в Управлении здравоохранения и больниц Нью-Йорка. Будни он проводил в Нью-Йорке, где жил у наших родителей, а выходные — в Тобиханне. Тем временем Элиза перешла из баптистской церкви в методистскую. В течение следующих десяти лет она обратилась в пресвитерианство и, наконец, как я однажды в шутку ей предсказывал, в католичество.

Со стороны можно было подумать, что это поиски все большей системы, которая давала бы более сильное чувство защищенности человеку, который, должно быть, испытывает глубокий страх и видит в христианстве силу, способную его сдерживать. Но если Элиза и испытывала какой-то страх, я никогда не замечал его. Меня поразил ее поступок, а еще больше — то, что она обратила в христианство детей. Тем не менее я когда-то учился в еврейской школе, и у меня было какое-то, хотя бы смутное, представление о том, как много для человека могут значить глубокие религиозные убеждения.

Но, что еще важнее, я прекрасно понимал, что всех нас преследует наше собственное прошлое, наши неповторимые проблемы, наши демоны и что эти события и страхи оказывают глубокое влияние на наши действия. За время жизни во Франции — моего первого продолжительного пребывания в Европе с тех пор, как я уехал из Вены в 1939 году, — мне пришлось остро ощутить присутствие своих собственных демонов. При всем наслаждении успешными исследованиями и при замечательном разнообразии приятного культурного опыта временами я чувствовал крайнюю обособленность и одиночество. Французское общество и французская наука построены по иерархическому принципу, а я был практически неизвестным ученым на нижней ступени этой иерархии.

За год до начала моей работы в Париже я договорился о том, чтобы Тауц приехал в Бостон и провел серию семинаров. Он остановился у нас дома, и мы устроили в честь его приезда званый ужин. Но когда мы были во Франции, иерархия сразу дала о себе знать. Ни Тауц, ни кто-либо другой из моих старших коллег по институту не приглашал ни нас, ни других своих постдоков в гости и не допускал в свое общество. Кроме того, особенно со стороны обслуживающего персонала лаборатории — лаборантов и секретарей, я столкнулся с умеренными формами антисемитизма, с которым не сталкивался со времен бегства из Вены. Связанные с этим неприятные ощущения начались со случая, когда я между делом сказал Клоду Ре, лаборанту Тауца, что я еврей. Он посмотрел на меня с недоверием и стал настаивать на том, что я не похож на еврея. Когда же я заверил его, что действительно еврей, он начал допытываться у меня, принимаю ли я участие в международном еврейском заговоре с целью мирового господства. Я рассказал об этом удивительном разговоре Тауцу, и он заметил, что среди французского рабочего класса очень многие разделяют такие убеждения относительно евреев. Эта история заставила меня задуматься, сталкивалась ли Элиза за те годы, что провела за пределами Соединенных Штатов, с похожими проявлениями антисемитизма и мог ли этот демон сыграть какую-то роль в ее обращении в христианство.

В 1969 году у Льюиса диагностировали рак почки. Опухоль была успешно удалена, и казалось, что с болезнью удалось справиться. Однако через двенадцать лет рак без предупреждения вернулся, трагически оборвав жизнь Льюиса в возрасте пятидесяти семи лет. После смерти моего брата я стал намного меньше общаться с Элизой и их детьми, чего, наверное, следовало ожидать. Мы продолжаем видеться друг с другом, но теперь это происходит скорее раз в несколько лет, чем в несколько недель или месяцев.

Влияние, оказанное на меня братом, остается огромным. Мое увлечение Бахом, Моцартом, Бетховеном и классической музыкой в целом, любовь к Вагнеру и к опере и та радость, с которой я узнаю что-то для себя новое, — все это развилось во многом благодаря ему. В более поздний период жизни, когда у меня стали проявляться задатки гурмана, я осознал, что и в области вкусной еды и вина Льюису удалось хоть чему-то меня научить.

В октябре 1963 года, перед самым моим отъездом из Парижа, мы с Тауцем услышали по радио, что Ходжкина, Хаксли и Экклса наградят Нобелевской премией по физиологии и медицине за работы, посвященные передаче сигналов в нервной системе. Мы были в восторге. Мы чувствовали, что та область, в которой мы работаем, получила серьезное признание, что этой чести удостоились самые достойные из наших коллег. Я не мог удержаться от того, чтобы сказать Тауцу, что считаю проблему обучения столь важной и по-прежнему столь неизведанной в научном плане, что тому или тем, кто найдет решение проблемы, могут когда-нибудь тоже дать Нобелевскую премию.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Разрыв хозяйственных связей

Разрыв хозяйственных связей Программа «Время», конец 1994-го. На экране — выпадающая из самолетного нутра бомба. Бомба разрывается на несколько кусков, те — еще и еще… Внизу встает на дыбы земля.Сущий ад.Всё это комментирует приятный баритон за кадром. Вот какое

III Усиление слежки после побега левченко

III Усиление слежки после побега левченко Левченко убежал в Америку без семьи, оставив ее в Москве в полном неведении и недоумении. Можно только предполагать, каким издевательствам со стороны советских властей подверглись его жена и сын-подросток. Впрочем, в отличие от

Усиление борьбы за безопасность

Усиление борьбы за безопасность Миновав рубеж 40-летия, советский альпинизм продолжал свое поступательное движение. Оно было неразрывно связано с совершенствованием подготовки молодежи с самых первых ее шагов в горах, с повышением квалификации инструкторов и тренеров,

11. Усиление синаптических связей

11. Усиление синаптических связей Жить в Париже было здорово, и я привык проводить выходные с Дениз и Полом, гуляя по городу. Благодаря этим прогулкам все мы остались довольны временем, проведенным во Франции. Кроме того, я был рад возможности снова целыми днями заниматься

УСИЛЕНИЕ АБВЕРА

УСИЛЕНИЕ АБВЕРА Переговоры о перемирии в Висбадене — Визит испанского министра — «Операция Феликс» — Молотов в Берлине — Требования Сталина — Гитлер меняет фронт — Проникновение советских шпионов в наши учреждения — Усиление и модернизация абвера — Промышленный,

УСИЛЕНИЕ ТЕРРОРА. ЦАРЬ И МИТРОПОЛИТ

УСИЛЕНИЕ ТЕРРОРА. ЦАРЬ И МИТРОПОЛИТ Стоит ли удивляться, что с осени 1567 года снова все чаше стали лететь головы заподозренных в измене. Казни следовали одна задругой. В записках иностранцев, одном из главных наших источников о репрессиях опричных лет, сведений об этих

"Антисистема" в действии Усиление репрессивно-бюрократических начал

"Антисистема" в действии Усиление репрессивно-бюрократических начал Многие наблюдатели-специалисты явно недооценили разгром Конституционного суда сразу же после “победы” над парламентским Сопротивлением 21 сентября — 4 октября 1993 года, означающий, что произвол

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИНДИЮ. УСИЛЕНИЕ МОЩИ (1915–1920)

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИНДИЮ. УСИЛЕНИЕ МОЩИ (1915–1920) 9 января 1915 года Ганди сошел на берег в Бомбее, соотечественники устроили ему триумфальный прием, а правительство вручило несколько медалей. Его ждал друг Гокхале, предложивший ему вступить в основанное им общество «Слуги Индии»

Усиление темы

Усиление темы Я не стану в этой главе описывать все мои номера, которые отношу к «позитивам», так как о некоторых из них буду говорить в следующих главах в связи с другими темами. Но об одном из «позитивов» все-таки скажу сейчас, потому что номер этот сильно отличается от

Усиление разногласий по ОСВ и вокруг диссидентов

Усиление разногласий по ОСВ и вокруг диссидентов Как показали беседы с Картером и первоначальный обмен мнениями с другими представителями администрации, у нас с самого начала назревали крупные разногласия в связи с переговорами по ограничению стратегических

Установление деловых связей

Установление деловых связей Отсутствие Гитлера в Берлине в июле 1937 г. дало мне возможность вработаться и побывать у ряда руководящих лиц вооруженных сил, государства и партии, с которыми мне по моей новой должности придется соприкасаться чаще всего. Разумеется, начал я с

УКАЗАТЕЛЬ РОДСТВЕННО-ДИНАСТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

УКАЗАТЕЛЬ РОДСТВЕННО-ДИНАСТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ Августа-Виктория — «Августа» — (1858–1921), урожденная принцесса Шлезвиг-Гольштинская, жена (1881) прусского принца Вильгельма, ставшего германским императором и прусским королем Вильгельмом II (1888–1918). Дети: Вильгельм (1882–1951), женат

Глава 7 В зоне Аф-Пак: резкое усиление угрозы

Глава 7 В зоне Аф-Пак: резкое усиление угрозы Президент Обама обошел вокруг стола, консультируясь с каждым из нас. Следует ли нам усиливать воинский контингент, развернутый в Афганистане вот уже в течение восьми лет? Какими могут быть масштабы его наращивания? Какая задача

Усиление российского гнета в Финляндии и Закавказье

Усиление российского гнета в Финляндии и Закавказье B конце 80-х гг. XIX в. соседние государства по-прежнему были для большинства шведов далекой заграницей, и внешней политикой почти никто не интересовался: в стране царило спокойствие. Впрочем, там всегда мог вспыхнуть

В ПОИСКАХ СВЯЗЕЙ С ПОДПОЛЬЕМ

В ПОИСКАХ СВЯЗЕЙ С ПОДПОЛЬЕМ Только под вечер в лагере появился Ян Смида. Он рассказал, что, по сообщению антифашистов, из гарнизона Банска-Бистрицы завтра в горы выйдут войска против партизан.— Начальник штаба наземных войск — член Словацкого национального совета, —