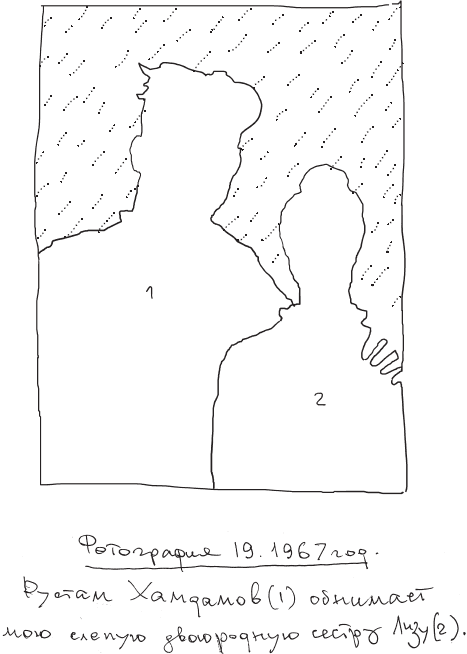

Фотография 19. 1967 год

Фотография 19. 1967 год

Когда я слышу: “Рустам Хамдамов – гений”, – я вижу большое зеркало, треснувшее в левом верхнем углу, в зеркале вижу диван, на нем лежит человек в полосатой пижаме. Это и есть режиссер Рустам Хамдамов, которого многие считают гением (“Их на планете осталось совсем немного”, – фраза из чьей-то статьи о Хамдамове). На больших напольных часах стрелки показывают три часа дня. Мимо дивана ходят моя мама, моя бабушка, мои друзья, хамдамовские друзья. Он спит. Моя двоюродная сестра, слепая Лиза, играет на бильярде, который стоит в шаге от дивана. Ее не остановишь словами: “Тише! Рустам спит!” – бильярд – ее страсть. Она ощупью ставит шары, прицеливается, бьет и радостно визжит, когда шар влетает в лузу. Но чаще шар перепрыгивает бильярдные барьеры и с грохотом бьется о кафельный пол столовой-кухни-спальни. Рустам спит. Слепая Лиза в поисках упавшего шара натыкается на диван, находит ухо спящего и шепчет: “Рустамчик, проснись, уже три часа, Ираклий принес с базара сладкую хурму”. Рустам спит на диване моего деда Давида Алексеевича Миндадзе. Вот уж кто невзлюбил Рустама: “Кто сказал, что он художник? Это шантрапа! Рисует блядей с коровьими глазами!” Слепая кричит: “Заткнитесь, дедушка! Что вы понимаете в живописи? Рустам гений!”

Кроме Хамдамова в доме бабушки были и другие гении. На камине стояли чугунный Людвиг ван Бетховен, бронзовый Наполеон Бонапарт, Петр Ильич Чайковский из мутного голубого стекла, купленный мамой в Кисловодске. Кто еще? Мраморная Долорес Ибаррури, испанская коммунистическая богиня, которую сегодня уже никто не помнит. Стояли семь слоников, подаренных моей бабушке Екатерине гением зла Лаврентием Павловичем Берией, гипсовые Лев Толстой и Шота Руставели.

И Рустам Хамдамов, мой институтский сокурсник, в то лето (конец шестидесятых) жил в Тбилиси в моем доме. Ложился спать под утро и просыпался к обеду. Хамдамова любила моя бабушка Екатерина за то, что он каждый вечер стирал свои носки.

В 1964 году мы поступили в Москве во ВГИК – он ташкентец, я тбилисец. По версии нашего соседа Валико Орджоникидзе, я попал во ВГИК за ящик пятизвездочного коньяка “Греми”, подкупив ректора Грошева. Рустам Хамдамов – версия его ташкентского соседа – попал во ВГИК за мешок сушеных головок среднеазиатского мака. Про коньяк было поверить нетрудно, мой папа был человеком состоятельным, а вот мама Рустама, портниха в Ташкенте, – где она собрала мешок наркотического мака и как привезла его в Москву? Даже в те далекие шестидесятые годы в аэропортах существовал наркоконтроль, и кто в Москве взял у портнихи этот мешок? Ректор Грошев? Григорий Наумович Чухрай, автор “Баллады о солдате”, руководитель нашей режиссерской мастерской? Знаменитый Белокуров, “тот самый Чкалов”, обучавший нас актерскому мастерству? А может, Иосиф Давыдович Гордон? Скорее всего, он, два десятка лет просидевший в сталинских лагерях. Он учил нас монтажу, при этом постоянно пил чай-чифирь. Говорили, что во Франции Иосиф Давыдович монтировал фильмы Рене Клера, Луиса Бунюэля, дружил с Сальвадором Дали, а эти ребята знали толк в головках черного среднеазиатского мака.

Так или примерно так жители ташкентского квартала обсуждали неожиданное поступление Рустама Хамдамова во ВГИК.

Начались занятия. Признанные донжуаны Института кинематографии были удивлены тем, что из-за тихони Хамдамова вели кровавые битвы красавицы всех факультетов. Одна операторша – не помню ее имени, но помню густую красную челку – затеяла драку и избила в кровь другую операторшу. Повод был – “не крутись, стерва, вокруг Хамдамова”. И тут из толпы поклонниц выплыла, как тихая шаровая молния, снятая в рапиде, киновед Лиля Огиенко. Когда она шла по коридорам ВГИКа, мужские сердца так же в рапиде вырывались из сорочек, костюмов, свитеров. Чтобы подать ей пальто, у гардероба выстраивались Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп, Брэд Питт ВГИКовского разлива, а она влюбилась в Хамдамова. Завистники, злопыхатели рассказывали: летом, во время каникул, Огиенко и Хамдамов уехали в Крым. Поселились в маленьком рыбацком поселке. Хамдамов, не умеющий плавать, сидел на берегу на солнцепеке, а спортсменка Огиенко плавала, как русалка, в бурных водах Черного моря.

Однажды она решила научить Рустама искусству преодолевать морские пространства. Все рыбаки поселка, московские и ленинградские дачники следили за стройной и решительной, похожей на Лени Рифеншталь, киноведкой Огиенко, обвязывавшей вокруг живота своего возлюбленного веревку-канат, одолженную у хозяина дачи. Далее она запустила Хамдамова в воду, и тут злопыхатели (кто-то даже снял это событие на любительскую кинокамеру) рисовали уничижительную картину: по пляжному песку бредет Лиля Огиенко, тянет веревку-канат, а в мелких водах Черного моря бултыхается Рустам Хамдамов, судорожно глотая воду, похожий на последнего пассажира “Титаника”. Знатоки живописи (были среди злопыхателей и завистников и такие ученики Паолы Дмитриевны Волковой, читавшей нам курс всеобщей истории искусств) назвали водные учения влюбленных “Репин. «Бурлаки на Волге»”.

То, что Рустам – сам выдающийся рисовальщик, я случайно обнаружил в конце первого года обучения. Он сидел, как всегда, на задней парте с опущенной головой, скрытой густой занавесью длинных черных волос. Все в мастерской занимались своими делами, а я рассказывал Григорию Наумовичу Чухраю ненаписанный сценарий: как из дома неожиданно ушел любимый муж и как его жена и сын ищут беглеца. Я пересказывал историю своего детства. Мой отец Михаил Андреевич влюбился в третьесортную пианистку, которая разъезжала по санаториям, домам отдыха и давала концерты. Мальчик-герой (я) с мамой обнаружил сбежавшего папу, когда тот на дурацком санаторском концерте сидит у рояля рядом с пианисткой и перелистывает для нее ноты.

Чухрай разругал меня в пух и прах: “Бездельник, долго еще будешь вешать мне лапшу на уши? Рассказываешь восьмую историю, каждый раз другую. Мне не нужно устное народное творчество, мне нужен сценарий, написанный. Ты кто? Шахерезада? Гомер? Джамбул? Садись и пиши!”

Обескураженный, я сел на заднюю парту и через минуту получил удар в плечо и листок, вырванный из тетрадки, с чернильным рисунком, на котором был нарисован рояль, пышнотелая пианистка, рядом с ней на стуле сидел мой отец, похожий как две капли на реального Михаила Андреевича Квирикадзе (Рустам его никогда не видел). Папа смотрит влюбленными глазами на пианистку. Но поразившее меня нечто я увидел под папиным стулом – бутылку вина, на этикетке которой были написаны аккуратные грузинские буквы “Кахетинское вино № 8”. Я спросил узбекского сокурсника, с которым до этого не очень общался: “Откуда ты знаешь грузинский?” Получил ответ: “Я не знаю, но помню шрифт. Мой брат пьет «Кахетинское № 8»”. Мы подружились. В дальнейшем он не раз удивлял меня своей феноменальной визуальной памятью. Как-то Рустам пошутил: “У Шагала на левой руке семь пальцев”. Я вспомнил это много времени спустя, увидев шагаловский автопортрет с семью пальцами.

А сколько пальцев на левой руке художника Хамдамова? Не считал, но точно не семь. И руки две, в этом я даже не сомневаюсь. Почему я веду этот странный счет? Очень много полотен, рисунков, портретов, натюрмортов, графичных, акварельных, маслом Рустама Хамдамова я видел в тбилисских домах, в парижских домах, в нью-йоркских домах, в московских домах, в городке Пеннабилли высоко в горах Италии, где жил великий Тонино Гуэрра, главный друг Хамдамова. Рустамовские полотна висят в галереях на Пятой авеню, в галереях, затерянных в закоулках Сен-Жермена, в берлинском Митте. Авторы, пишущие о Хамдамове, во всех статьях, эссе с нескрываемой гордостью упоминают Эрмитаж, который приобрел работы Хамдамова в начале девяностых годов. По сей день он один из немногих здравствующих российских художников, чьи картины украшают самые из самых музеев мира: Лувр, Прадо, Эрмитаж, Британский музей, – насчитал четыре великих музея, согнув четыре пальца. На моей левой руке осталось еще три несогнутых. Ну разве что к ним можно присоединить нью-йоркский Метрополитен. Плохо, что Рустам не умеет хвастаться, что он по-восточному скрытен. Сейчас я с нескрываемым хвастовством за институтского друга говорю, что Метрополитен-музей шушукался с ним на тему приобретения, но это я полузнаю, поэтому и вы полуверьте. А вот то, что я знаю точно, что происходило на моих глазах, – это массовое воровство хамдамовских картин. Сознаюсь, очень жалею, что сам не участвовал в этих наглых ограблениях-похищениях. Рустам уходил в гастроном, чтобы что-то купить для нагрянувших гостей, а гости в это время… Я и безымянный уличный кот, постоянно впрыгивающий в открытую форточку, смотрели, как солидные люди (мужчины и женщины) скручивали листы с рисунками и запихивали их под плащи, под юбки, в штаны, в рюкзаки. При этом те же солидные люди (кто-то из них сегодня входит в список миллионеров и миллиардеров журнала Forbes) осторожно оглядывались по сторонам, сохраняя на лице улыбку невинности, – “это шутка”. Мы с котом, будучи свидетелями, тоже улыбались, подтверждая, что воровство произведения искусства – это шутка. Так это происходило в Москве, на улице Герцена, в бывших винных подвалах Ивана Грозного, где жил Рустам Хамдамов в 1970–1980–1990-х годах. Эти винные подвалы Рустама (кто-то так назвал ту странную квартиру и ту странную ауру) имели и ко мне, рассказчику, некоторое отношение.

Учась во ВГИКе, я полюбил рустамовскую сестру (мнимую) Ларису. Она приехала из Ташкента поступать на актерский факультет и поступила в мастерскую к Бабочкину. Влюбленная пара (я и Лариса) жили то на проспекте Мира, то в Свиблове, то на ВДНХ у ночного сторожа павильона “Грузинская ССР” (было такое логово, где ночами вместе со сторожем мы пили коллекционные вина и ликеры, срывали с кустов спелые лимоны, а в особых случаях сторож делал сациви из куриц – рекордсменок Грузии по яйценоскости). Но рай на земле (на ВДНХ) не вечен, и нам с Ларисой пришлось искать на бирже съема квартир что-то недорогое, желательно в центре Москвы. Лариса нашла Гришу, хозяина винных подвалов. Мы поселились в них.

Устав ревновать Ларису – в нее влюблялись все уличные коты, кагэбэшники, принцы маленьких африканских государств, – я сбежал. Рустам прожил в подвале двадцать лет, сделав его знаменитым. Сюда наведывалась вся артистическая Москва, диссиденты столичные и провинциальные, сюда приходили телеграммы от Федерико Феллини: “Дорогой Рустам, спасибо за твои рисунки. Их привез Тонино. Антониони, негодяй, вырвал из моих рук те, что я отложил для себя, и сбежал с ними. Я вдогонку, но он ловкий. Я, толстый и рыхлый, не догнал. В следующий раз нарисуй мне узбекских музыкантов, играющих на дойрах, но обязательно надпиши: Федерико Феллини от Рустама Хамдамова, чтобы Антониони-негодяй…” – телеграмма была длинной. В этих подвалах мыла полы польская графиня Беата Тышкевич, она приезжала на пробы к Андрону Кончаловскому. Беата, тогда одна из самых красивых женщин планеты, спустилась в подвал и не захотела выходить из него. Здесь жил хозяин квартиры Гриша, жили соседи – супружеская пара зоологов, которые держали ядовитых змей и тарантулов в стеклянных террариумах. Если кто-то из них сегодня прочтет мой текст, думаю, он подтвердит мое изумление, когда однажды я увидел Беату Тышкевич, задравшую юбку, голоногую, возившую половой тряпкой по залитому мыльной пеной битому паркету общего коридора и кухни. Беата подняла свою невероятно красивую голову, подмигнула мне, сдула со лба упавшую прядь и продолжила драить пол. Зная, что это реальность, я все же ждал чьей-то команды: “Стоп! Эпизод снят!” И не удивился бы, если бы из открытых дверей соседей-зоологов выбежал Кшиштоф Занусси и крикнул в глубь коридора, где находились две хамдамовские комнаты: “Рустам, спасибо, мы всё сняли! Не провожай нас, рисуй!” Но никто не вышел. Беата Тышкевич, выжав грязную тряпку в ведро, продвинула свое роскошное тело в кухонный проем.

Вино пили из узбекских пиал. Родина Хамдамова звала его назад, в Среднюю Азию, но он не покидал подвалов Ивана Грозного. В Узбекистане главный коммунистический вождь сочинил поэтический эпос и хотел, чтобы Хамдамов его иллюстрировал. В Москве на улице Герцена стали появляться верблюжьи караваны, люди в стеганых цветных халатах заносили хурджины с изюмом, шербетом, шелками (это я шучу). Но Рустам так и не проиллюстрировал поэтический эпос коммунистического вождя. Знаю, это не пошло ему на пользу. У него были какие-то малоприятные эксцессы, но он, человек на вид податливый, мягкий, имеет свои жесткие принципы и свой внутренний тайный путеводитель. На Герцена зачастили водопроводчики, люди, снимающие показатели электросчетчиков, их становилось особенно много, когда приезжал какой-нибудь знаменитый иностранец. Вежливые юноши стояли во дворе.

С нами сдружился милиционер Степа, который обожал Сальвадора Дали. Он приходил после полуночи с большим холщовым мешком, звал нас собирать пустые бутылки. Мы лениво отказывались. Милиционер Степа собирал за ночь две-три сотни бутылок, сдавал их и покупал кубинский ром. Вежливые кагэбэшные юноши однажды Степу крепко побили. Окровавленный, он ворвался в подвал, его обмыли Лариса и моя слепая сестра Лиза, которая в то лето приехала танцевать в Большом театре. Она была тайно (явно) влюблена в Рустама. В Большом театре в тот сезон слепых учили балету. Месяца два тренировали, потом был выпускной вечер. Мы ходили и на тренинги, и, конечно же, на выпускной. Слепые японки, итальянки, американки и моя двоюродная сестра Лиза были счастливы, целовали сцену Большого театра, плакали от переизбытка чувств. Устроил Лизе этот праздник Рустам. Он делал Большому костюмы и случайно узнал, что для богатых слепых иностранок есть тур “Танцуем в Большом”. Племянница Рокфеллера и моя бедная Лиза выходили на поклон, им аплодировали. Мы боялись, как бы они не упали в оркестровую яму.

Была у нас почтальонша Наташа Лебле. Рустам снял ее в “Нечаянных радостях” вместе со знаменитой Еленой Соловей, героиней своего первого фильма “В горах мое сердце”. Трудно объяснить феномен фильма “В горах мое сердце” тем, кто его не видел. Снят он был в конце шестидесятых. Это дипломный фильм Хамдамова. В моем поколении и еще много-много лет вперед влюбленные в настоящее кино считают его шедевром.

…Я уезжал в Тбилиси, Рустам поехал со мной на три дня – “повидаю подругу Лиану”. И остался на три месяца. В день отъезда московский друг Сергея Параджанова передал нам коробку лекарств. “Дает энергию сумасшедшим меланхоликам, – сказал друг Параджанова, – передайте Сергею, он просил для кого-то”.

Сергея не было в Тбилиси. Мы отнесли лекарство по адресу. Меланхолично-сумасшедший юноша весом под сто пятьдесят килограммов, выпив этот энергетик, потребовал у родителей срочно организовать ему свадьбу. Так было каждый раз, когда лекарство это привозили ему из Москвы. Нас с Рустамом пригласили на свадьбу. Все знали, что это спектакль. Родители устраивали меланхолику-сыну уже шестую свадьбу. Невеста была одна и та же. С ней договаривались. Только звалась она каждый раз по-другому. (“Вот сюжет!” – радовались мы с Рустамом. Тридцать лет я мечтаю его снять.) Лекарство постоянно пить было нельзя. Должен был быть трехмесячный перерыв. Жених в это время вновь впадал в меланхолию, прогонял жену, запирался в темной комнате, бездвижно лежал на полу и что-то шептал никому непонятное. Проходили три месяца. Привозили энергетик. И вновь гуляла свадьба. Странно, что жених не узнавал свою бывшую жену. Знакомясь с ней в очередной раз, он спрашивал: “Как вас зовут?” Счастливый, носил невесту на руках. Кстати, к концу третьего месяца пребывания в Тбилиси Рустам вроде бы тоже принял энергетик. Он сочинил сценарий, ничем не похожий на рассказанный мною сюжет, и назвал его “Анна Карамазофф”. Фильм был снят, но не завершен и в таком незавершенном виде показан в Каннах. Был скандал.

* * *

Нужно отдаться колдовству изнуряющей роскоши “Анны Карамазофф”, ее магической беспорядочности. Нужно отдаться потоку образов победительной красоты. Можно вызвать в памяти Тарковского и Параджанова, но здесь мы в гостях у Хамдамова – рассерженного гения, который в один-единственный план старается вложить всё – и жизнь, и смерть, и детство, и Россию, и женщину.

Съемки “Анны Карамазофф” останавливались по причине артроза советской системы и отчасти по причине внутренней драмы Хамдамова. Неизбежен ужас, который должен испытать некогда – и надолго – про?клятый художник, привыкший к темноте и тишине и вынужденный предстать перед каннской публикой при ярком свете… “Анну Карамазофф” приняли в Каннах с довольно развязным недоумением. Несколько позже фильм будет показан в версии, несомненно, более приемлемой для восприятия. В нынешнем своем облике фильм подобен еще не разграбленной гробнице фараона, таящей неисчислимое великолепие своих сокровищ.

Детективная история тянется по сей день. Негатив фильма похитили после скандала в Каннах. “Картина лежит в сейфе на фабрике Eclair во Франции. В то же время и во Франции ее как бы нет. Никто ее не видел, никто ничего о ней не слышал”, – пишут во французской прессе.

Почему я так подробно пересказываю историю исчезнувшего фильма “Анна Карамазофф”? Жиль Жакоб, вечный президент Каннского фестиваля, сказал в 2013 году: “Если Хамдамов восстановит свой фильм, я совершу беспрецедентное действо – второй раз покажу в Каннах «Анна Карамазофф»”. Но нужны деньги, нужны адвокаты, нужно открыть сейф продюсера Зильбермана.

Все эти годы Хамдамов рисует, изредка снимает. Снял фильм “Вокальные параллели”, в нем блистают Рената Литвинова и старые меццо-сопрано казахской оперы. Сейчас Рустам монтирует фильм “Рубины” (если только я точно называю его). Мне повезло, заглянув через его плечо на мониторе, увидеть магическое кинозрелище. Кажется, что Хамдамов пятьдесят лет снимает один фильм. Я заподозрил себя в том, что понял тайну Хамдамова. Он живет на необитаемом острове и снимает кино для одного зрителя – себя.

Блуждая по миру, я часто встречаю людей (многих не узнаю), которые говорят: “А мы виделись у Хамдамова, в подвале на Герцена”. Встречаю этих людей в Лос-Анджелесе, в Берлине, в Алма-Ате, в Тбилиси, в Нью-Йорке, в Стамбуле. Они подводят меня к стенам, где в рамах висят картины Рустама, датированные 1969, 1976, 1985, 2003, 2014 годами. Узбекские мальчики играют на дойре, женщины держат виноградные грозди, пышногрудый пловец входит в море. Не умеющий плавать Хамдамов научил плавать многих. Он странный фантом, он полон энергии, как та шаровая молния, которая, тихо разбрасывая искры, плывет по туманному лесу. Наткнувшись на путника, она не убивает – она проходит сквозь, заряжает, выходя из ступней, чуть опалив их. По поводу его гениальности: моя бабушка Екатерина Григорьевна, любившая Рустама за то, что он ежевечерне разводил пену в рукомойнике и стирал носки, говорила ему: “Рустам, если у вас что-то не получается (она обращалась к нему старомодно на «вы»), знайте, Господь готовит вас для чего-то лучшего”.

Недавно я посмотрел по телевизору остатки убитого фильма “Анна Карамазофф”. Я обомлел. Так никто никогда не снимал.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Фотография

Фотография Ваня рос на свободе — ничто не сковывало его любознательность, инициативу и фантазию. Пищу уму давали не только книги — мальчик пытливо вглядывался в мир, кипевший вокруг. Пробираясь на высокие обрывы Оредежа, он подолгу разглядывал красный песок, который

Фотография

Фотография Шварц оказался длиннолицым сухопарым немцем. Губы у него были узкие, и, когда он говорил, кривил нижнюю губу. Черные как смоль, прилизанные и напомаженные волосы и черные, близко сидящие глаза оправдывали его фамилию. Как чиновник, он был аккуратен. Я получил

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ Да, безусловно, вещи имеют свою судьбу. Откуда, из каких недр у меня старая, облупленная коробка, бывшая красивая, обитая внутри порыжевшим шелком и с металлическими застежками?Коробка эта набита старыми фотографиями. Что в ней хранилось до семнадцатого

Фотография

Фотография Шварц оказался длиннолицым сухопарым немцем. Губы у него были узкие, и когда он говорил, кривил нижнюю губу. Черные как смоль, прилизанные и напомаженные волосы и черные, близко сидящие глаза оправдывали его фамилию. Как чиновник, он был аккуратен. Я получил

Фотография

Фотография Идя плечом к плечу с товарищами, я видел, как многие из них, выйдя на обочину дороги, останавливались и смотрели в сторону Ленинграда. Они молча прощались с родным городом, с боевыми друзьями-ленинградцами.Первые километры, пройденные по освобожденной земле…

Фотография 5. 1963 год

Фотография 5. 1963 год Я и мои друзья носили тогда прически а-ля Элвис Пресли. СССР вроде и не существовал для нас: мы отдельно, он отдельно. Ночами мы слушали “Голос Америки”, записывали на магнитофон Фрэнка Синатру, Ната Кинга Коула, божественную Эллу Фицджеральд и бога

Фотография 6. 1963 год

Фотография 6. 1963 год Сюда мы ходим есть харчо, котлеты, компот из сухофруктов. Напротив кафе – издательство газеты “Заря Востока”. Многие из нас работают там внештатными корреспондентами.В углу кафе стоит длинный дубовый стол, где собираемся мы, безвестные гении. Алик

Фотография 11. 1962 год

Фотография 11. 1962 год Мой папа бредил Пеле. Ожидалось первенство мира по футболу в Чили.К нам в Анару приехали два представителя Всесоюзной федерации физкультуры и спорта с путевками на футбольный чемпионат. Путевки были проданы семерым счастливчикам, в том числе и моему

Фотография 14. 1993 год

Фотография 14. 1993 год Прошли годы, я окончил ВГИК.С Федерико Феллини я столкнулся в перегруженном лифте гостиницы “Москва” в начале шестидесятых. В то утро я в ресторане “Арагви” ел хаши. Трудно объяснить незнающему, что это такое: густой бульон, в нем – коровьи потроха,

Фотография 13. 1955 год

Фотография 13. 1955 год Это она повела меня в секцию бокса. Офелия была возлюбленной чемпиона СССР по боксу в тяжелом весе Алеко Микаэляна, с которым недавно рассталась. Офелия почему-то решила, что ее племянник должен стать боксером. Не просто боксером, а чемпионом СССР,

Фотография 14. 1993 год

Фотография 14. 1993 год Шесть часов утра. Калифорнийская осень. Мне снился сахарный бюст моего папы Михаила Квирикадзе. Во сне я понимал, что вижу сон, и был чрезвычайно счастлив и благодарен этому сну…Когда-то, очень-очень давно, живя в городе Анара, мы с папой пошли во

Фотография 15. 1949 год

Фотография 15. 1949 год Фотография эта попала ко мне случайно. Будучи в Маффете, я зашел к директору маффетской птицефермы Таро Пааташвили, с которым когда-то ходил в секцию бокса. У нас был один тренер – моя тетка Офелия Миндадзе. Я приехал к Таро расспросить о его деде,

Фотография 16. 1950 год

Фотография 16. 1950 год Самого Арсена на фотографии нет, он за кадром дерется с кем-то из маффетцев. Фотография напомнила мне давнюю историю, приведшую к войне в Маффете. Но в начале, памятуя о Форхесе, постоянно ищущего корни, немного истории.В 1725 году воинственный хозяин

Фотография 17. 2015 год

Фотография 17. 2015 год Он держит в руках двух мраморных слоников, не зная, какой страшный, но притягивающий меня адским магнетизмом своей личности человек по имени Лаврентий Павлович Берия подарил этих слоников его прабабушке (моей бабушке) Екатерине Григорьевне Миндадзе.

Фотография 18. 1983 год

Фотография 18. 1983 год Шестидесятые годы, я студент ВГИКа. На стене у моего письменного стола рядом с фотографиями Одри Хепберн, Анук Эме, Брижит Бардо висели скрепленные кнопками фотографии Джеймса Джойса, Владимира Маяковского, Михаила Булгакова, Уильяма Фолкнера и

Фотография 27. 1967 год

Фотография 27. 1967 год Судьба улыбнулась пастуху Кобаидзе в весеннее утро 1967 года, когда тяжелая, сытая пчела, с трудом оторвав уста от цветка миндаля, полетела вверх к окнам анарского райкома партии. Ясон Ясонович Тугуши сидел в кабинете и смотрел на свое беззвучное