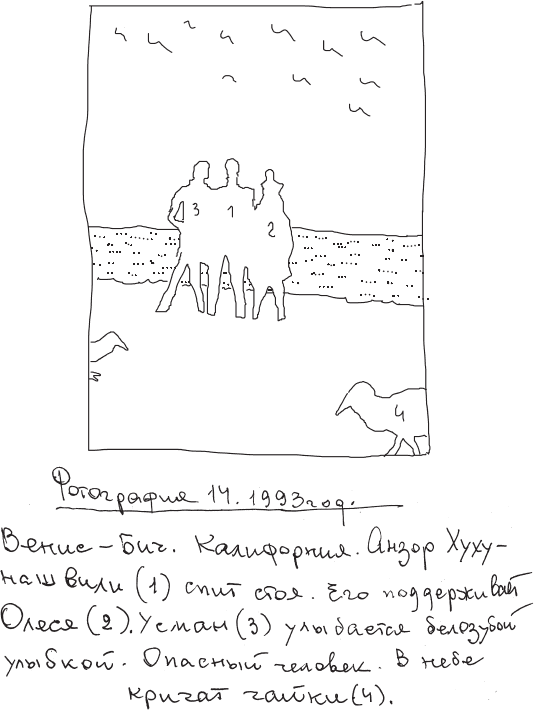

Фотография 14. 1993 год

Фотография 14. 1993 год

Шесть часов утра. Калифорнийская осень. Мне снился сахарный бюст моего папы Михаила Квирикадзе. Во сне я понимал, что вижу сон, и был чрезвычайно счастлив и благодарен этому сну…

Когда-то, очень-очень давно, живя в городе Анара, мы с папой пошли во дворец культуры, где в торжественной обстановке ему преподнесли его сахарный бюст весом в шестнадцать килограммов.

Но мой рассказ не совсем об этом, он посвящен драматическим событиям, разыгравшимся в Калифорнии, Милдред-авеню в Венис-Бич; папа Михаил присутствует в этом рассказе только во сне. Но двадцатилетний Анзор Хухунашвили разбудил меня в шесть утра словами: “Дядя Херакл, завтра у меня зачет, напиши о постоянной теме в фильмах Вуди Аллена!” И я, проснувшись, от души выматерил этого болвана Анзора Хухунашвили.

За три секунды до пробуждения, еще до выноса на сцену сахарного бюста, мне снился анарский пионерский лагерь, куда на лето со всей Грузии съехались триста сексуально озабоченных пионеров обоего пола. В этот лагерь приехала концертная бригада общества Красного Креста и Красного Полумесяца.

Нас, пионеров, собрали в столовой. Лектор развесил картонные плакаты и час читал лекцию о пользе донорства и вреде абортов. Мы, затаив дыхание, рассматривали рисунки женских половых органов. Плакаты тут же собственноручно сняла директриса лагеря Марья Николаевна Чхаидзе. Лектор призывал нас смотреть другие плакаты, где были изображены здоровые и обкуренные легкие. Двести возбужденных до предела мальчиков и девочек в пионерских галстуках требовали вернуть рисунки. Потом в столовой потушили свет, и три бабочки (о чудо!) с фосфоресцирующими крыльями исполнили менуэт Вивальди. Вновь зажегся свет, мы яростно аплодировали пышнотелым женщинам в лифчиках и трико с марлевыми крыльями за спиной. И тут вышел мой папа (я скрывал, что я сын певца) и запел оперную арию. С задних рядов столовой в сторону папы полетела дохлая кошка. Михаил Андреевич Квирикадзе схватил эту кошку, попавшую ему в левое ухо, и не задумываясь метнул ее в ряды пионеров. Поступок грузного, в черном костюме певца очень понравился моим сотоварищам. Папе зааплодировали, и он, вдохновленный, продолжил петь арию Канио.

Аплодисменты перебросили меня во вторую часть сна, где я, взрослый, везу папу в город его и моей юности. Секунда сна может вместить в себя огромную информацию – например, все подробности Войны Алой и Белой розы, поэтому ничего удивительного, что за секунду до крика Анзора Хухунашвили, моего соседа по Милдред-авеню, Венис-Бич, Калифорния, я успел прочесть телеграмму, в которой сообщалось, что родной город папы устраивает торжества в честь его шестидесятилетия.

То, что творилось в доме культуры, те речи, что произносились со сцены, ошеломили меня. Если бы я не знал, что всё это о моем папе, метавшем дохлых кошек на выездных филармонийских концертах, я решил бы, что наш городок дал миру по меньшей мере Лучано Паваротти. В заключение духовой оркестр грянул Вагнера, и на сцену вынесли тот самый сахарный бюст.

Через неделю дома мы пили чай, откалывая от бюста папы нос, ухо, подбородок… В момент, когда мама хрустела правым папиным ухом, меня и разбудил дурацкий крик: “Дядя Херакл, напиши о постоянной теме в фильмах Вуди Аллена!”

Надо мной стоял Анзор Хухунашвили, будь он проклят! При этом зевал. Анзор имеет жуткую привычку зевать. Он жил за стеной моей крошечной квартиры. Его родители – мои анарские знакомые. В далекой Грузии они делают неплохие деньги, торгуя марганцем, за счет чего их сын живет и учится в Калифорнии. Анзор хочет быть кинорежиссером. Для этого родители привезли его в Голливуд. Анзор молод, его обожают танцовщицы кордебалетов русских ресторанов в Лос-Анджелесе. И может быть, когда-нибудь он станет голливудским режиссером. Сейчас Анзор учится в Лос-Анджелесском университете на факультете режиссуры, сдает купленный родителями в Вествуде дом, сам же поселился в “уан бедрум”, на одном со мной балконе. В будние дни к нему приходят две, в воскресные – четыре-пять девушек. Тонкие стены дома сделали меня злостным завистником его титанической мужской силы.

В конце августа появилась Олеся – двухметровая рыжеволосая украинка. Олеся мечтала стать фотомоделью. С ее появлением иссяк женский поток на Милдред-авеню. Одна афроамериканка, похожая на Серену Уильямс, пыталась было проникнуть вглубь завоеванной Олесей территории – ее кровь я смывал со своей двери, боясь появления полиции. “Херакл” – это имя присвоила мне Олеся Черненко.

Я не мог отказать Анзору в его утренней просьбе. Тем более что Олеся вызвалась переводить фильмы Вуди Аллена, которые Анзор взял в видеотеке.

Анзор спал на “Ханне и ее сестрах”, “Энни Холл”, “Зелиге”, “Манхэттене”. Днем он постоянно спит, может заснуть в самой необычной позе: нагнется за упавшей монетой – и засыпает, тянется с верхней полки книгу снять – и засыпает. Олеся сказала, что однажды он заснул, плавая в бассейне Лос-Анджелесского университета. Как же я мог не написать такому соседу о фильмах Вуди Аллена! Тем более папа Анзора радовал меня скромными, но очень нужными денежными подарками…

Я взял стопку белых листов и стал думать, как бы я, двадцатилетний студент кинорежиссерского факультета Анзор Хухунашвили, начал статью.

“Вуди Аллен, который имеет работу, деньги, жену, любовницу, живет в Нью-Йорке, хочет найти истину. Не общую, универсальную для всего человечества – такую истину искали коммунисты страны, откуда я приехал, искал Мао Цзэдун, искал Гитлер… Вуди Аллен ищет ее для одного человека. И мне кажется, что маленький человек находит ее в любви. Вуди Аллен ищет любовь в самых неожиданных местах.

В три часа ночи Энни Холл зовет Вуди Аллена, чтобы тот убил паука в ванной. Вуди Аллен приезжает на такси. Возлюбленный смело вступает в бой аж с двумя пауками. Под конец Вуди обнимает Энни, которая позвала его ночью, так как ей очень одиноко. Эта сцена – одна из лучших любовных сцен, виденных мною в кино. В сравнении с ней Майкл Дуглас и Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт» – две куклы из глины…”

Еще две-три страницы, и я готов был закончить свой киноведческий опус, но услышал громкое стрекотание мотоцикла, подъезжающего к дому. Олеся, которая кричала и стонала за стеной, замолчала, притихла.

Через минуту я услышал, как в соседнюю дверь постучались. Потом я увидел фантастической красоты женскую ногу, которая шагнула из ночи в мою кровать, стоящую у открытого окна (калифорнийские ноябрьские ночи разрешают держать окна открытыми настежь). Голая Олеся пробралась от Анзора ко мне по наружному карнизу дома.

– Приехал мой муж Черненко, – прошептала она. По металлическому балкону шагал кто-то очень грузный.

– А я вот писал про любовь Вуди Аллена, – сказал я. Голая Олеся лежала в моей постели. Глупо было думать о Вуди, даже об Анзоре Хухунашвили, который в эту секунду открывал двери незнакомому мне Черненко.

– Потуши свет. Он очень сильный и злой, – Олеся испугалась, что Черненко сможет повторить по карнизу ее путь, заглянуть в окно и увидеть свою жену в моей постели. Я потушил настольную лампу и сел на край кровати. В лунном свете мерцали медового цвета волосы, медовые глаза, белые шея и груди, как среднего размера дыни.

Я почему-то вспомнил пионервожатую Анну Васильевну Гвоздь, пустившую меня далекой алазанской ночью в свою палатку. Как и тогда, в грузинском детстве, здесь, на краю калифорнийской кровати, у меня мелко-мелко застучали зубы, во рту появилась оскомина, словно я надкусил неспелую хурму. Олеся приблизила ко мне свои широкие плечи. “Сейчас он начнет нюхать подушку, а там мой запах. Он всегда находит меня по запаху”. Зубы отбивали громкую дробь. “Что с тобой, Херакл, ты боишься?” Анна Васильевна Гвоздь пятьдесят лет тому назад задала пионеру Квирикадзе тот же самый вопрос. У пионера так громко стучали зубы, что, казалось, вся Алазанская долина слышит лязг. Присутствие душистых дынь в непосредственной близости от меня и отсутствие решимости во мне рождали этот странный феномен – лязг зубов. “Черненко играет в Бостонском симфоническом оркестре на виолончели, но у него страшные кулаки, – горячо зашептала Олеся. – Когда он приезжает в Лос-Анджелес, он убивает моих любовников”.

За стеной молчание затянулось. Что там происходит? Как я могу помочь другу студенту? Зайти сказать, что я написал “Постоянную тему в фильмах Вуди Аллена”?

А может, пусть Черненко убьет Анзора Хухунашвили? И тот не будет больше выклянчивать написать за него очередное домашнее задание: “Монтаж аттракционов Эйзенштейна”, “Значение пауз в драматургии Гарольда Пинтера”…

Но тогда что я буду делать? Что буду делать со своей творческой опустошенностью здесь, в Соединенных Штатах Америки, где вот уже три года я не пишу ничего? Ничего стоящего. Анзор мне нужен больше, чем я нужен Анзору. В университете его считают талантливейшим студентом благодаря восьмиминутному фильму, который мы с ним сняли в Нью-Йорке. Фильм про русскую таксистку Галину Горохову.

…В марте прошлого года ночью я сел в ее такси, разговорился с женщиной тридцати трех лет, курящей кубинскую сигару.

– Так, значит, вы снимали в России фильмы?

– Да.

– И как ваша фамилия?

– Ираклий Квирикадзе.

– А какие фильмы?

– “Кувшин”.

– Не видела.

– “Пловец”.

– Не видела.

– “Городок Анара”.

– Не знаю. Надо же. Что вы за фильмы такие снимали, что их никто не видел?

Я не знал, что ответить. Мне очень захотелось поднять в ее глазах свою кинематографическую ценность.

Она сама мне в этом помогла:

– А вы знакомы с Никитой Михалковым?

Я сказал, что знаком.

– Он мой бог! Я молюсь на него! Дайте мне его адрес. Я купила ему подарок, еще сочинила поэму на английском. Не могу писать по-русски. Заедем на минутку ко мне!

В два часа ночи на окраине Манхэттена я оказался в странной комнате. Гигантские, во всю стену фотографии человека, с которым я писал сценарий “Жизнь и смерть Александра Грибоедова”. Двухметровый Михалков в зеленых шортах на фоне волн. Михалков в остапбендеровской фуражке. Ковер ручной работы, где Михалков изображен на лошади с копьем! Таксистка стала читать поэму по-английски. “Ни одна женщина в мире не достойна твоей любви! Я похищу тебя и увезу в горы, в хрустальный замок любви, который я построила! Я усыплю тебя и буду дышать твоим легким дыханием…”

За окном светлело, где-то недалеко гудели пароходы, сырой предрассветный туман опустился на аттракционы луна-парка, сверкающего огнями перед домом таксистки. Я спросил, можно ли ее и ее квартиру снять на кинопленку, – она чрезвычайно обрадовалась…

Но что делает Черненко? Почему он не нюхает подушку? Может, этой подушкой он душит Анзора? Я встал, приложил к стене кофейную чашечку и, как опытный работник НКВД, стал слушать звуки из соседней квартиры. В чашечке слышалась тишина. Я посмотрел на Олесю. Украинка подняла свое длинное голое тело, подошла ко мне, показала жестом: “Дай послушать”. Я уступил ей чашечку, отступил на шаг. Олеся была такая большая, что я почувствовал себя маленьким Вуди Алленом. Но Вуди в таких пикантных ситуациях не раздумывая бросается в атаку – у меня же вновь залязгали зубы. Это начало надоедать мне. Поэтому усилием воли я остановил лязг. “Заснул… Анзор заснул, – прошептала Олеся, оторвав ухо от кофейной чашечки. – Увидел Черненко, испугался и заснул”. Олеся села на стул. “Майоль”, – подумал я, вспомнив выставку скульптуры в Париже в Гран-Пале. Там у входа сидела на бронзовом стуле точь-в-точь такая бронзовая Олеся. Моя узкая уан бедрум, увы, не Гран-Пале. Я ходил от стены к стене, натыкаясь на Олесины бронзовые колени, и думал: “Боже, дай мне смелость ворваться к Анзору Хухунашвили”. И я ворвался, точнее, я осторожно открыл незапертую дверь…

Описание того, что я увидел, требует специального цензурного разрешения, и редактор будет прав, если удалит следующий текст.

Виолончелист Черненко выглядел абсолютной копией борца-кетчиста. В первую секунду я даже усомнился в словах Олеси, что он виолончелист. Черненко держал в своих ручищах подушку. Глаза его были направлены на курчавоволосого грузинского еврея в короткой, до пупка майке с надписью “Республика Банана”. Дальше шел живот, ниже (вот здесь требуется цензурное разрешение)… – как самурайский меч, не вынутый из ножен, как Пизанская башня (выбирайте любое определение и приставьте к Анзору Хухунашвили ниже пупка).

Обладатель этого феномена действительно спал, и, что было самое удивительное, спал стоя, подняв руки, от чего-то защищаясь. Сонная болезнь, видимо, настигла его, когда он пытался оградить лицо от гневных кулаков Черненко. Спящий превратился в соляной библейский столб.

Виолончелист растерянно спросил меня, что делать. Я попытался разбудить Анзора – обычно тот реагировал на грузинскую речь, но сейчас сон был очень глубоким.

“Здесь где-то должна быть моя жена”, – сказал Черненко. Я ответил, что не видел в доме студента женщин с месяц, как начались экзамены в Лос-Анджелесском университете. Виолончелист кисло усмехнулся.

Я вернулся в свой уан бедрум, достал из ванного шкафчика флакон с нашатырным спиртом. Олеся, голая, сидела на стуле и читала “Постоянную тему в фильмах Вуди Аллена”. Я вышел, заперев дверь ключом. На балконе остановился, посмотрел на черное калифорнийское небо, американскую луну, звезды и рассмеялся. С юности мне нравилось слово “Америка”. Джаз, Хемингуэй, Фолкнер, Ниагарский водопад, Лас-Вегас, Мэрилин Монро, Голливуд. Казалось, что всё это будет иметь ко мне отношение, стоит только бежать от мавзолея Ленина, площади Дзержинского, домоуправления, путевки в санаторий “XVII съезд партии”, беременной милиционерши Серафимы, которая угрожала написать письмо на “Мосфильм”, если я на ней не женюсь… Я от всего перечисленного бежал. И что? Вот стою ночью с флаконом нашатырного спирта. Голливуд так же далек от меня, как та мерцающая бледно-розовая звезда.

Черт!

Эта ночь кончилась в госпитале. Диагноз: летаргический сон и еще какой-то сугубо научный термин по поводу эротического казуса, испугавшего видевших многое американских врачей.

Я позвонил в Анару родителям Анзора – сообщить, что их сын впал в летаргический сон и есть опасение, что это на долгий срок. Как мне быть, если госпиталь не очень хочет оставлять у себя беспризорного больного, каждый госпитальный день стоит четыреста восемьдесят долларов и, естественно, у мальчика нет никакой страховки?

Анара долго не подключалась к разговору. Наконец я услышал голос тети Анзора. Заикающаяся женщина сообщила, что “они подложили бомбу под наш «мерседес», слава богу, папы Анзора в нем не было, когда наш «мерседес» взлетел на воздух”.

Я смотрел на минутную стрелку настенных часов и вспоминал, сколько стоит минута разговора с бывшим Советским Союзом. Только на двенадцатой минуте беседы я узнал, что папа Анзора скрывается.

“Где его мама?” – спросил я. Заика сказала, что их марганцевая фирма обанкротилась, мама скрывается вместе с папой. “Где?” – задал я нелепый вопрос человека, загнанного в мышеловку. Тетя печально засмеялась. “Анзор лежит в больнице”, – сообщил я на тридцать седьмой минуте беседы. “Что с ним?” – “Спит”. На той стороне услышали: “СПИД”. У заики выпала из рук телефонная трубка… Я держал свою еще минуты три и на расстоянии тринадцати тысяч километров слышал приглушенные голоса домашних: “Поднимите ее, там в аптечке лежит нашатырь, пуговицы расстегни… смотрите, в лифчике деньги…” Я вслушивался в звуки далекого родного грузинского мира. Луна в окне располагала к вою. Я вдруг возненавидел Вуди Аллена. Откуда он так хорошо знает о человеческом отчаянии? И так трагически смешно показывает на экране жизнь идиотов вроде меня. Откуда?

Я привез спящего Анзора домой, на Милдред-авеню, 17. В госпитале с меня взяли подписку, что я сам буду ухаживать за больным (медсестра стоит в день шестьдесят долларов), что я буду давать лекарства, делать спящему специальную гимнастику, кормить, водить в туалет, мыть, подстригать ногти и т. д. Я уложил Анзора в чистую постель. Он дышал ровным, здоровым дыханием, благоухал госпитальным одеколоном. Всех беспокоившая часть его тела была прижата к ноге при помощи специального корсета (стоимостью двести сорок долларов). Мнения госпитальных врачей по поводу заточения в специальный кожаный корсет Анзорова естества разделились. Так или иначе, я заплатил двести сорок долларов. Спросить, удобно ли больному, я не мог.

Тут очень кстати симфонический оркестр города Лос-Анджелеса уехал на очередные гастроли на Гавайи. Олеся не поехала с мужем-виолончелистом. Она приходила каждый день, кто-то сказал ей, что во время летаргического сна заснувший всё слышит, сознание его бодрствует и что хорошо петь спящему песни… Я старался не заходить к Анзору, когда там была Олеся. В эти осенние дни и ночи я сидел в своей комнате и под пение украинских народных песен писал сценарии по заказу киллера. Да, именно киллера – человека, совершающего заказные убийства. Но вы не думайте, что я экранизировал его подвиги. С киллером произошла такая история.

Он приехал в Лос-Анджелес из Челябинска с племянницей. Поселился на Венис-Бич у океана, недалеко от Милдред-авеню. Он и я по утрам подтягивались на одном пляжном турнике. Познакомились. Съели по сэндвичу и выпили по бокалу пива в пляжном баре. Узнав, что я человек пишущий, киллер принес странное письмо от голливудской студии “Парамаунт”. “Дорогой мистер Клюквин! Мы с удовольствием ознакомились с вашей заявкой на сценарий «Карабогаз». Считаем перспективным продолжение работы над ней. Верим в ваш талант. Желательно, чтобы вы учли наши замечания…” Подписывал письмо некий Штайнер, вице-президент “Парамаунта”. К письму были приложены две страницы замечаний, по которым можно было понять, что история “Карабогаз” происходит в двадцатые годы прошлого века в Средней Азии, в пустыне. Среди банды басмачей оказался американский боксер, который влюбился в невесту басмача…

“Интересно!” – вежливо прореагировал я, не совсем понимая, почему должен читать две страницы поправок.

“Слушай, писака! – начал киллер. – Когда я приехал сюда, то поселился на Санта-Монике. В квартире до меня жил какой-то хер Клюквин. Он в марте утонул в океане прямо перед домом. Письма к нему продолжают приходить на мой адрес. Моя племянница их читает… Как ты думаешь, сколько «Парамаунт» платит за сценарий?”

Киллер оказался пронырой, узнал, что Клюквина никто в “Парамаунте” в глаза не видел, но заявка прошла все инстанции. “Парамаунт” и теперь, как дымящий паровоз, готов тронуться в путь. Нужно только завершить сценарий…

Проныра-киллер представил меня на студии мистером Клюквиным, сам представился российским кинопродюсером и специалистом по “Карабогаз”, намекая, что идея сценария его.

Киллер получил под “Карабогаз” совсем не хилые деньги и велел мне за три месяца написать сценарий, учитывая все студийные поправки. По телефону звал меня Ефимом. Это было имя покойного Клюквина.

Анзор продолжал спать. Ему было хорошо. Его не будил в семь утра стальной голос киллера, от него не требовали ежедневную норму в пять страниц нового текста. Никто его не заставлял переписывать диалоги, если они вызывали зевоту у работодателя. Анзор был абсолютным “лаки-мэном”. Я долго прятал его от киллера. Узнав о нем, тот узнал бы и об Олесе, а я, что скрывать, стал делать робкие попытки завладеть вниманием прекрасной украинки. Деньги киллера я тратил на ланчи с Олесей. Мы посещали рыбные рестораны Санта-Моники, китайские в Чайна-тауне, но больше всего она любила французский “Мустаж”. Ела она чрезвычайно алчно. Я заметил, что ее появление в ресторанах вызывало дикую панику у дремлющих в аквариумах живых океанских крабов, лангустов и лобстеров. Я боялся случайной встречи с киллером на ланчах с Олесей, так как сценарий у меня не клеился: я смутно представлял, что должно происходить с американским боксером Оливером Тайчером в пустыне Карабогаз. О басмачах я знал по фильмам моего друга Али Хамраева, и то чисто декоративно, что они носят чалму, небриты, носятся на лошадях, стреляют в небо из маузеров. Иногда закапывают врагов живыми в песок.

Но я писал, писал, писал.

Олеся, насытившись дарами флоры и фауны Тихого океана, шла со мной до дверей Анзора и ускользала от меня, как краб в расщелину подводной скалы.

В октябре на экраны Лос-Анджелеса вышел фильм Вуди Аллена “Пули над Бродвеем”. Я был поражен сходством ситуации в фильме и в моей сегодняшней жизни. Я даже воспользовался старым приемом: не выходя из кинотеатра, вторично посмотрел фильм. У Аллена бандит Чичо сочиняет вместе с драматургом-неудачником театральную пьесу. Точь-в-точь как мой друг киллер, имени которого я по понятным причинам не называю. Кстати, “мой киллер” оказался при близком рассмотрении человеком с хорошим чувством юмора. На океане, у турника он сыпал анекдотами. “Зять на похоронах тещи опустил голову в ее гроб, надолго застыл в скорбной позе. Наконец его оттащили от гроба. Друзья спрашивают: «Ты так любишь тещу?» – «Да нет, после вчерашней выпивки голова раскалывается, я к холодному прижал лоб… Легче стало»”. Юмор киллера.

Он всё же узнал о спящем Анзоре. Удивился, что в центре Лос-Анджелеса без внимания американского медицинского мира лежит человек и спит. “Летаргический сон – это всегда сенсация. Пограничная зона между жизнью и смертью. Почему его бросили?” Он энергично взялся за сотворение сенсации. Но ему сообщили, что в Лос-Анджелесе сегодня спят и не просыпаются двадцать семь мужчин и четыре женщины.

Мы сидели на веранде кафе в Марина-дел-Рей – я, киллер и Олеся. Было видно, как тщательно одевался киллер для встречи с рыжей богиней. Атлетически сложенный, загорелый, он шутил, постоянно показывал белые зубы, я сидел с ним рядом и тайно ревновал. Вдруг меж бровей киллера появилась небольшая кровавая метка. Я помню его фразу до этой метки. “Что говорит одна стенка другой стенке?” Киллер сделал паузу, посмотрел на Олесю. Он только что прочел повесть Сэлинджера “Над пропастью во ржи”, которую я ему дал. “Встретимся на углу…” – сказал он, и тут появилась эта бесшумная кровавая дыра. Киллера убили седьмого октября девяносто четвертого года. Бред какой-то! Я посетил его квартиру. В ней незримо кружилась черная энергия. Ефим Клюквин, теперь вот Усман Рахимов. Так и быть, проговорюсь. Тем более что история его убийства описана в газете “Лос-Анджелес таймс”.

С уходом в мир иной моего заказчика я перестал писать сценарий. На звонки “Парамаунта” отвечаю, что мистер Клюквин сжег рукопись на манер Николая Васильевича Гоголя. В “Парамаунте” не знают, кто такой Гоголь, но это абсолютно неважно для моей истории. Важно, что исчез Ефим Клюквин. Но вернулся Ираклий Квирикадзе.

В три часа ночи позвонил отец Анзора. Он сказал, что всё еще скрывается от этих негодяев, “ну ты знаешь, кого я имею в виду, они отобрали у меня шесть лимонов, я без копейки денег, я бы продал дом в Вествуде, но эти негодяи заставили переписать на них все мои бумаги”. Я не понял, то есть понял, что произошло что-то ужасное с отцом Анзора и он уже не является хозяином роскошного вествудского особняка. “Прошу тебя, привези мальчика в Анару. Тут плохо, но лучше пусть он будет в Анаре. Здесь он проснется… Ираклий, я расплачусь с тобой, только привези Анзора… Прости, долго не могу говорить…”

Поехать в Грузию я решил утром другого дня. Это стало необходимым после автомобильного гудка на перекрестке Сансет-бульвара и Ла-Брея. Сигналила большая красная машина, в которой сидела, как вы думаете, кто? Нью-йоркская таксистка Галина Горохова. Она, счастливая, с распростертыми объятиями, выскочила мне навстречу, затолкала в машину. “Как замечательно, что я вас встретила, как замечательно. Я в Лос-Анджелесе на день, покажу вам мое чудо”. Сперва я подумал, что в город ангелов приехал мой давний друг и соавтор по Грибоедову Никита Михалков, с которым в последний раз я виделся в Каннах, где он получил Гран-при за фильм “Утомленные солнцем”. Горохова уверяла, что я сейчас увижу такое, от чего сойду с ума… Она повторяла: “Сойдете с ума”.

И вот мы заезжаем во двор большого склада. Похоже, что он имеет отношение к киностудии. Фанерные пальмы, коринфские колонны, огромный кит из пенопласта.

Галина ныряет в чей-то кабинет. Потом мы идем с усатым, похожим на хозяина ресторана “Мустаж” человеком по темному коридору, человек открывает дверь, мы входим и… От неожиданности я отпрянул… Никита Михалков – гиперреалистический шедевр из воска в натуральную величину – улыбается мне.

Человек, похожий на хозяина “Мустажа”, пытливо всматривается в меня. Узнаю ли я известнейшего русского режиссера? Только в Лондоне у мадам Тюссо я видел фигуры такого качества исполнения. Таксистка Горохова плакала, глядя на свою великую любовь из воска.

Я решил бежать. Я не сообщил Олесе Черненко, к которой приехал виолончелист, что увожу ее возлюбленного Анзора (боже, и он похож на восковую куклу) из Лос-Анджелеса. Это было жестоко с моей стороны, но я поступил именно так. Госпиталь помог в транспортировке спящего. В воздухе я думал о том, как перевозила таксистка Горохова свое “чудо”. Наверно, не самолетом, а в такси ехал мой друг Никита через всю Америку (хороший сюжет для арт-хаусного кино).

Не буду рассказывать о моей грузинской неделе. Скажу только, что Анзор проснулся в Анаре. Случилось это буднично и как в старом кахетинском анекдоте. Утром тетя-заика готовила на кухне хашламу – классическое блюдо: вареное коровье мясо с чесночным соусом. Запах хашламы вплыл в ноздри спящего. Он открыл глаза и сказал: “Хашлама”.

Я оставил американский урологический корсет на память Анзору, который решил отдохнуть в кругу своей печальной семьи, без находившихся в бегах отца и матери и двух братьев. На пятый день я уехал. У меня нет слов, чтобы объяснить, почему я так быстро ретировался (ужасное слово) из любимейшей моей Грузии. Я не знал, зачем лечу в Америку. Через плечо самолетной соседки я прочел в раскрытой книге такие строчки: “«Не хотите ли к нам присоединиться?» – спросил знакомый, повстречав меня после полуночи в почти опустевшем кафе. «Нет, не хочу», – ответил я”.

Я читал это когда-то. Через пару минут соседка приподняла обложку книги. Франц Кафка.

Хочется поставить точку в моем рассказе. Но кончать его именем великого писателя по меньшей мере претенциозно.

И я в небе между родной Грузией – неродной Америкой – тоже жирно-символично. Честно говоря, просто я соскучился по Милдред-авеню, по океану, по моим пешим прогулкам в одиночестве, по пустынным пляжам.

…Ночью я проснулся от хлесткого удара. Била Олеся. Потом были ее слезы. Было откровение, может быть, самое поразительное в этом рассказе. Олеся – мужчина. Всю жизнь мечтала стать женщиной и стала ею. Уже четыре года. А я отнял у нее (у него) единственную любовь!

Утром я долго разглядывал вспухшую щеку и нос, потом поднял листки, брошенные около унитаза в ванной. Это было домашнее задание Анзора “Постоянная тема в фильмах Вуди Аллена”, почерк мой: “… Вуди Аллен ищет любовь в самых неожиданных местах. Любовь к большому миру, к большим женщинам (все его любовницы выше его), к большим чувствам, к большим писателям (например, к Чехову), к большим режиссерам – Чаплину, Феллини, Бергману, любовь ко всем, кто по утрам едет в метро, кто пьет кофе в кофейнях, кто спит вечером перед телевизором, кто уходит под утро от любовницы, кто платит налоги, кто скрывает налоги, кто бегает трусцой, кто передвигается на костылях, кто обжирается, кто голодает, кто читает Шекспира, Фрейда, Кафку, кто читает по слогам, кто расписывает жизнь по минутам, кто не имеет часов, кто пишет стихи, кто черный, кто белый, кто желтый. И еще Вуди Аллен немножко смеется над всеми, а когда он не смеется, он сидит в углу ночного музыкального бара в клетчатой рубашке, больших очках и играет на флейте”.

В семь утра раздался звонок. Анзор сообщал, что приезжает в Лос-Анджелес четвертого декабря.

Как всегда, он отнял у меня сон. Мне снился стол, абажур, папин сахарный бюст, дом в Анаре, мои родители пьют чай. За окном идет снег, а во дворе я, только начавший бриться оболтус, катаюсь на коньках по замерзшей луже. Мама грызет папино сахарное ухо. От абажура льется мягкий свет. Этот сон я часто вижу в Лос-Анджелесе. Кристаллики сахара сверкают на маминых губах. Я – тот, что на коньках, – спотыкаюсь, падаю и ухожу под лед. Мама говорит папе: “Мальчик споткнулся”. Здесь я хотел поставить вторую точку… Но племянница киллера (не буду писать о ее возрасте и внешности, это авторская тайна) имела безрассудную смелость отнести в “Парамаунт” мой незавершенный вариант “Карабогаза”. Я ничего об этом не знал. Сегодня племяннице пришло письмо из студии. Вице-президенту Штайнеру понравилось эпическое творение мистера Клюквина, и он ждет его на деловой разговор…

И вот наконец-то финал, очень похожий на голливудский хеппи-энд. Мы с племянницей стоим в воротах “великой студии «Парамаунт»”.

Вперед, мистер Клюквин-Квирикадзе!

Вперед, без страха и сомнения!!!

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Фотография

Фотография Ваня рос на свободе — ничто не сковывало его любознательность, инициативу и фантазию. Пищу уму давали не только книги — мальчик пытливо вглядывался в мир, кипевший вокруг. Пробираясь на высокие обрывы Оредежа, он подолгу разглядывал красный песок, который

МАРТ 1993-го - ИЮНЬ 1993 года

МАРТ 1993-го - ИЮНЬ 1993 года От беспорядка к беззаконию(беззаконие как высшая стадия беспорядка)Интересно. Чем меньше любит наших вождей народ, тем больше нравятся они Западу.Доживем ли мы до дешевой и несмертоносной колбасы?Первый в мире народ, подвергнутый сплошной

Фотография с этажерки

Фотография с этажерки Вообще, в последнее время мне многое не нравится!Папа с Мамой как-то незаметно стали называть друг друга Папа и Мама! Раньше они были Мышка и Ёжик, Жоржик и Вака! Ведь они не папа с мамой друг другу? Тогда почему?!Папа часто стал уезжать очень надолго —

Фотография

Фотография Шварц оказался длиннолицым сухопарым немцем. Губы у него были узкие, и, когда он говорил, кривил нижнюю губу. Черные как смоль, прилизанные и напомаженные волосы и черные, близко сидящие глаза оправдывали его фамилию. Как чиновник, он был аккуратен. Я получил

Фотография

Фотография Шварц оказался длиннолицым сухопарым немцем. Губы у него были узкие, и когда он говорил, кривил нижнюю губу. Черные как смоль, прилизанные и напомаженные волосы и черные, близко сидящие глаза оправдывали его фамилию. Как чиновник, он был аккуратен. Я получил

Фотография

Фотография Идя плечом к плечу с товарищами, я видел, как многие из них, выйдя на обочину дороги, останавливались и смотрели в сторону Ленинграда. Они молча прощались с родным городом, с боевыми друзьями-ленинградцами.Первые километры, пройденные по освобожденной земле…

Фотография 1. 1943 год

Фотография 1. 1943 год Нам по четыре года. Зоя приехала в Тбилиси перед самой войной. Она рассказывала о голоде в Поволжье, о расстрелах за сорванный на поле колосок пшеницы. Зоя поселилась в семье Антона, убирала у них в доме и гуляла с моим другом. Иногда и я присоединялся к

Фотография 2. 1952 год

Фотография 2. 1952 год На наших шеях (у всех они тощие) красные пионерские галстуки. В руках бутылки вина. На фотографии видны наклейки: “Кахетинское вино № 8”. В то жаркое лето 1952-го родители сослали нас в анарский пионерский лагерь. Мы два месяца жили и развлекались в свое

Фотография 3. 1949 год

Фотография 3. 1949 год После награждения почетными грамотами мы играем в футбол на стадионе пионерлагеря. Наша с Кафкой команда проиграла. Уйдя с футбольного поля, мы забрели в заросли колючего кустарника, где что-то строилось. Мы с Кафкой увидели свежевырытый лаз. Куда он

Фотография 14. 1993 год

Фотография 14. 1993 год Шесть часов утра. Калифорнийская осень. Мне снился сахарный бюст моего папы Михаила Квирикадзе. Во сне я понимал, что вижу сон, и был чрезвычайно счастлив и благодарен этому сну…Когда-то, очень-очень давно, живя в городе Анара, мы с папой пошли во

Фотография 16. 1950 год

Фотография 16. 1950 год Самого Арсена на фотографии нет, он за кадром дерется с кем-то из маффетцев. Фотография напомнила мне давнюю историю, приведшую к войне в Маффете. Но в начале, памятуя о Форхесе, постоянно ищущего корни, немного истории.В 1725 году воинственный хозяин

Фотография 25. 1973 год

Фотография 25. 1973 год – Вы не верите, что эта история произошла в действительности? Ваше право! Но я продолжаю рассказ о том, как королева Англии Елизавета приезжала к железнодорожнику Филимону Андреевичу Квирикадзе и провела ночь в его доме в городке Анаре, на улице

Фотография 27. 1967 год

Фотография 27. 1967 год Судьба улыбнулась пастуху Кобаидзе в весеннее утро 1967 года, когда тяжелая, сытая пчела, с трудом оторвав уста от цветка миндаля, полетела вверх к окнам анарского райкома партии. Ясон Ясонович Тугуши сидел в кабинете и смотрел на свое беззвучное

Фотография 28. 1985 год

Фотография 28. 1985 год Источник номер семь бьет на Верхнем плато.Курортники в осенних пальто показывали на нас пальцем и шептали: “Это те типы, которых покусала бешеная собака”.Мы были известны в Боржоми. По приезде на нас набросилась огромная собака Дездемона. Меня

Фотография 29. 1945 год

Фотография 29. 1945 год Когда тебе девятнадцать лет и ты корреспондент газеты “Пожарник Грузии”, а твой главный редактор Рем Джорбенадзе посылает тебя в командировки по большим и малым городам Грузинской ССР, где начальники пожарных команд принимают тебя за столичную

Фотография 30. 1922 год

Фотография 30. 1922 год Прошло так много времени, что в Лио вряд ли кто помнит тот трагический выстрел. Но однажды я слышал беседу двух старых лиойцев.– Помнишь Кристофера Хьюза?– Не помню…– Англичанина…– А, это тот, который убил Нестора Квирикадзе?– Нет, он не