У СТАРОГО КАЗАКА НЕЧУЯ

У СТАРОГО КАЗАКА НЕЧУЯ

В апрельское утро. — Одного поля сеятели. — «Маруся Богуславка» и «Тарас Бульба». — В гостях у живого классика. — Не позвать ли бабу Палажку? — На днепровских склонах

Утро. Апрельское солнце совсем по-летнему заливает комнаты. Сегодня первый день пасхи! На всю неделю свободен от гимназии! Воля! Все улыбалось мне: празднично прибранная гостиная, сверкающая лаком крышка рояля, веселые петушки на рушниках.

Из кабинета отца — голоса, смех. И в праздники встает он рано. Еще и приговаривает: «кто рано встает— тому бог дает», «утро вечера мудренее», «по мне и в праздники наибольший грех — безделье», «отдыхать успеем на том свете, на этом — надо трудиться», «задумано много, а век нам короткий отпущен». Так говорил отец не ради красного словца. В рабочем кабинете, в сердечной беседе с другом, среди гостей и в короткие часы отдыха в Китаевском лесу — везде работала его мысль, билась в унисон с бунтующим, ненавидящим безделье и покой сердцем.

Не успел и подумать, кто это так рано у отца в гостях, слышу — зовут:

— Это ты, Остап? Зайди послушай старого козака Нечуя.

В кабинете рядом с отцом мать и Ольга Петровна Косач. Ее я даже не считаю за гостью: бывает у нас по соседству частенько, чуть не ежедневно.

Сегодня, правда, Ольгу Петровну просто не узнать. На губах блуждает сладкая, льстивая усмешка.

В голосе мед, в глазах, обращенных к небу, тоже мед, в руках — тоненькая книжечка.

— Господи милостивий га милосердний! І що я людям заподіяла? Сиджу в хаті тишком-нишком та богу молюся… Моя стежка тільки від хати до церкви. Я ніколи не зачепила навіть малої дитини, за всіх молюся богу, ще й Параску, стару суку, поминаю в молитвах.

— Здорово, Ольга Петровна! Талант! Настоящий талант! И как это, — смеется отец, — Микола Садовский до сих пор не заманил вас в свои театральные сети?

Ольга Петровна, как говорится, и ухом не ведет. Тем же голосом старой богомольной знахарки бабы Палажки продолжает:

— Вся рідня мене кляне, товче… насилу душа моя держиться в тілі. Я не знаю, що вже далі буде. Не можна мені не те, що в селі вдержатись, — не можна мені вже й на світі жити… Люди добрі! Благословіть мене скоропостижно вмерти! Нехай мій гріх впаде на Парасчину душу.

Страница за страницей развертывалась перед нами хорошо знакомая история пересудов-ссор и настоящих баталий бабы Палажки и бабы Параски — страшная картина жизни старого украинского села. Летят из-под очипков старух вырванные косы, валится под ударами топора Палажки печь, трещат битые горшки; за сотку земли, за старого петуха, за наследство сын поднимает руку на мать, глухая вражда делит село, соседей, родичей, семьи. И с каждой страницей гасли, таяли искорки смеха в глазах отца, тяжкая печаль тучей ложилась на его лицо.

— Сколько читал, перечитывал, а за душу хватает. И что за талант у нашего Нечуя. Читаешь — и смешно и плакать хочется. Ведь каждая смешинка старого писателя на слезе замешена, на боли сердечной. Как тут не вспомнить Гоголя: «Скучно жить на этом свете, господа!»

Умолк отец. Задумался, подпирая рукой свою рано поседевшую голову, а через минуту, что-то вспомнив, улыбнулся.

— Только в одном неувязка у нашего уважаемого земляченька вышла. Помните его «Сьогочасне літературне прямування»?[30] Призывает нашу молодую поросль на родной литературной ниве не учиться у русских, а сам гоголевской сотни козак да и Тургенева и Гончарова не обошел. Мне кажется, что по манере письма, по стилю Нечуй наш автору «Обломова» брат родной. Все у них будто из мелочей вырастает. У Гончарова — диван, халат, ночные туфли, пустое, бездумное существование и безделье. У Нечуя — мелочные ссоры, безрадостный труд, бессмысленные баталии на тесных селянских дворах за горшок или старую грушу. И все описывается серьезно, каждая, даже мельчайшая, деталь освещается со всех сторон. Деталь к детали, капля к капле. И выходит море. Житейское море.

Тихо в кабинете. Мамины глаза молодо и влюбленно встречают каждое движение отца.

— Николай Витальевич, — говорит Ольга Петровна уже не медовым, а своим обычным голосом, — давно вот собираюсь вас спросить, почему так и не появилась на свет божий «Маруся Богуславка»? Ведь вы, помнится, вместе с Иваном Семеновичем трудились над этой оперой.

— Давняя история. «Преданье старины глубокой», — улыбнулся отец. — Я, признаться, и теперь, хоть с тех пор немало воды утекло, жалею, что остановились мы с Нечуем на распутье, а было когда-то — одна общая мысль согревала нас. Одно поле пахали, одним зерном засевали, добрым зерном, а что не взошло оно, не заколосилось пышно, то на это были свои причины.

Рассказал отец про свое первое знакомство с «земляченьком сердечным» Нечуем-Левицким.

Свела их в 70-х годах киевская «Громада»[31]. Левицкий тогда учительствовал в Кишиневе и только изредка наезжал в Киев.

Николая Витальевича привлек живой интерес Нечуя-Левицкого к героической истории Украины, его умение взглянуть на давнину глазами художника и ученого. Тут случилось такое. Увлекся Нечуй-Левицкий известной думой «Маруся Богуславка». Побывал и не раз в самом Богуславе. Записал от кобзарей и селян разные варианты дум и песен о легендарной Марусе, докопался до их древнейших первоисточников. Все это вдохновило Нечуя на создание театрального либретто. Об этом он и сообщил отцу, приглашая написать музыку.

— Как раз домой добирался из Таращи на Полтавщину, когда упало мне в руки это письмо, — вспоминал отец. — Обрадовался слову любимого письмовца так, что и не сказать, да и чувствовал себя в силе композиционной; только что дописал «Різдвяну ніч». Прочитал либретто «Богуславки», и завязалась у нас с Иваном Семеновичем сердечная переписка. А уже перед отъездом моим в Петербург составили мы с Михаилом Старицким и свою программу либретто. Иван Семенович согласился с нашим планом, но, увы, на этом и кончилось наше сотрудничество. Отец так и не объяснил тогда, почему либретто Левицкого увидело свет без музыки, хотя ряд фрагментов был им написан в Петербурге.

Истинные причины несостоявшегося замысла открылись мне значительно позже, когда я познакомился с перепиской Лысенко и Нечуя-Левицкого. Привожу одно из петербургских писем Николая Витальевича. В нем отразились взгляды на музыкальную драматургию самого композитора, его интерес к массовым сценам, тяготение к народной героической опере. Из письма видно, как далеко зашли в своих совместных творческих исканиях создатели оперы и как велика была пропасть между замыслами композитора и либреттиста.

«Обстановка первого действия мне очень понравилась, — пишет Николай Витальевич. — Украинская свадьба с ее оригинальными обычаями, скрашенными хорошим пением народным, сам драматизм свадьбы дадут очень богатый материал для работы…

Второе действие тоже, на мой взгляд, удачное. Новый интерес представляет сцена избрания гетмана. Имейте в виду, дорогой, мой совет со стороны музыки: круг козацкий должен самым эффектным образом быть обставлен. Споры, шум, соревнование хоров (их можно разделить на два табора или партии), отдельные речи ораторов к кругу. Согласие, одобрение здесь, несогласие там, в задних рядах — такое беспокойство, смятение в голосах, в целых даже группах козачьих, — растет тот крик все громче и громче. И потом начинает понемногу стихать, как море при отливе, совсем стихает, как дойдет до окончательного согласия.

…Хаос расставания женщин с козачьим войском, которое уже на сцене отправляется в поход с Байдой (гетманом), где вслед за криками, шумом, прощанием козацкая походная песня сольется с голошением и плачем женским, — все это море людей, наполнивших всю сцену, должно целиком увлечь слушателей, и глаза, и сердце, и голову.

Третье и четвертое действия — суть всей оперы. Этими действиями опера должна и кончиться. Все предыдущее было разве что интродукцией, завязкой к этим двум действиям. Поэтому и сама опера должна быть названа «Маруся Богуславка». Зачем же, подумайте, после такой величавой фигуры, как девушка-полонянка Маруся Богуславка, вводить еще и пятое действие, в котором та рыцарская, платоническая любовь жены Тетери снова появится и илом занесет величественный образ Богуславки! Поэтому я бы советовал вам и просил и молил вас мотив любви Богуславки к Тетере заменить на любовь к родине, матери Украине, к своим кровным землякам. Она здесь должна явиться пламенной патриоткой… Этот мотив неизмеримо высший от обыкновенного плотского чувства, хотя бы жены к мужу или девушки. Такие соблазны не только не дадут серьезной социальной основы оперы, но в скором времени приедятся (I действие — любовь, IV — тоже любовь, V — снова старая любовь)…

И. С. Нечуй-Левицкий.

Афиша торжественного юбилейного вечера в честь открытия памятника И. П. Котляревскому (Полтава, 1903 г.).

С того времени, как Маруся в третьем действии вошла в тюрьму, пока не отплывают запорожцы на чайках (лодках), в четвертом действии с пленными невольниками при свете пожара, осветившего облака, море и всю околицу, — всюду она есть и должна быть одной Богуславкой с пламенной думой о свободе милой родины и своих земляков (и ни в коем случае не влюбленной в Тетерю) и не имеющая сил вернуться назад. Однако можно ту коллизию, борьбу внезапно явившегося чувства жалости и «туги» к бывшей своей семье выявить в том отчаянии, с каким она остается на берегу… может без памяти падать, если к делу идет. А с лодок раздается величественная, плавная песня козацкая. Все кругом пылает среди руин и крови».

Виделась композитору Маруся Богуславка патриоткой, украинской Жанной д’Арк. Не личное чувство, не плоть, а неугасимая любовь к родному краю, к Украине, далекой и милой, руководит ею, когда она спасает от турецкой неволи, от каторги басурманской своих земляков-побратимов. Такой и народ знал свою Марусю. Плененная врагами, обращенная в веру басурманскую (в плену она стала женой турецкого паши), Богуславка не покорилась, не забыла родную Украину. Недаром в одной известной народной думе Богуславка никого из запорожцев не любит, а по либретто Ивана Семеновича все выходило наоборот, все строилось на любви Маруси к запорожцу Тетере.

В Петербурге учеба у Римского-Корсакова, новые планы и замыслы настолько увлекли Николая Витальевича, что интерес к Богуславке на время угас. Написанные фрагменты и сцены так и остались в творческом портфеле до лучших времен.

Создавая «Марусю Богуславку», отец и не думал, не гадал, что так станется, но как бы там ни было, а музыка сцены выборов гетмана (сцена эта, как справедливо замечает в своем письме к Левицкому Николай Витальевич, перекликается со сценой веча в «Псковитянке» Римского-Корсакова), кое в чем перекочевала из «Богуславки» в третье действие оперы «Тарас Бульба» (сцена «Сечи»).

— Все лето 1880 года, — вспоминал отец, — просидели мы с Михайлом Старицким в его подольском имении (с. Карповка) над либретто «Тараса». Добрались до третьего действия. Михайло, увлекшись, стал грешить против исторической правды, — я не соглашался с ним во многих эпизодах, касающихся разных деталей, образов. Как-то сижу за роялем, и вдруг меня осенило: а что, если сцену «На Сечи» из либретто Нечуя взять за образец для третьего действия «Тараса»? К этой сцене немало у меня музыкальных фрагментов написано. Выборы гетмана здорово вылепились у Ивана Семеновича. Какие краски, какие роскошные типы, какое бесстрашие и страсть боренья!

Позднее, когда довелось Николаю Витальевичу продемонстрировать Нечую-Левицкому отдельные сцены из «Тараса Бульбы», он (при мне это случилось) заметил:

— А ведь без вас, земляче коханый, не знаю, что и вышло бы с «Тарасом». Сцена «На Сечи» в опере моей — одна из основных.

Иван Семенович не только согласился с новым толкованием заимствованной из «Маруси Богуславки» сцены, но, хорошо помню, сказал: «Лучше и быть не может», — чем, признаться, весьма обрадовал автора.

Неудача с «Марусей Богуславкой» не помешала дружбе Лысенко и Нечуя-Левицкого.

Николай Витальевич послал Ивану Семеновичу свою «Песню без слов» с посвящением: «Славному нашему письмовцу Ивану Нечую».

«Примите от меня, ласково-сердечный друже, — писал он Левицкому, — каравай мой, знак искренней любви к вам и глубокого, неизменного уважения к вашему честному и высокому труду в лихую злую годину, «в останню тяжкую минуту», как говорит незабываемый наш Кобзарь».

Левицкий не остался в долгу перед «отцом украинской музыки», как он называл Лысенко, и посвятил ему «Миколу Джерю» — лучшую свою повесть, где любовь к жизни, вера в народ, гневный протест против барства дикого и пауков-фабрикантов взяли верх над поповским воспитанием и буржуазно-националистическими взглядами Нечуя-Левицкого, которые, нечего греха таить, временами глушили «светлый талант» «славного письмовца» Украины.

— Знал старый Нечуй, что посвящать мне: близки ему мои думы, — сказал как-то отец, когда зашла об этом речь. — Не покорного раба, согнутого и сломленного канчуками панскими, а бунтаря выбрал, заступника народного, прямого потомка запорожской вольницы. Знал, кто по душе мне. Знал…

Николай Витальевич до последних дней сохранил уважение «к любимому письмовцу». Об этом убедительно свидетельствует и речь отца на юбилейном празднике Ивана Нечуя-Левицкого:

— Я счастлив, что мне, когда-то с большим увлечением зачитывающемуся вашими прекрасными, правдиво рисующими жизнь народную рассказами, довелось приветствовать вас сердечно на этом собрании. Кто из нас, тогда еще молодых людей, не уносился мечтами и сладкими надеждами в славное будущее расцвета родного слова, родной литературы, перечитывая в который раз ваши «Две московки», «Панаса Крутя», «Причепу»… А тот чудесный апофеоз запорожцев в ваших «Запорожцах» — свежо народный, словно девственный полевой цветок весенний, горячим, любящим сердцем написанный этюд, освещенный страстной и вместе с тем правдивой фантазией… Мы постарели, вероятно, с годами солидность в какой-то степени стала господствовать над чувствами нашими, а впечатления минувших давних лет живут в сердце и до сих пор греют убогую душу, повседневно ранимую лихими обстоятельствами действительности.

Кому же, если не автору этих красных повестей и рассказов, принадлежит и слава, и признание, и искреннее изумление. Вам, славный наш письмовец-повестяр, слагаю я свою горячую благодарность за высокие минуты творческого вдохновения: вы выбрали себе славный путь и содействовали росту родной литературы, заслужили славное имя патриота-писателя, и пусть вас бог держит долгие годы среди нас на дальнейшее служение отчизне. Слава нашему письмовцу Ивану Нечую! Слава!

Однако не пора ли возвратиться в Лысенков кабинет, где мы надолго оставили хозяина, хозяйку и Ольгу Петровну.

…Ольга Петровна поспешила домой, захлопотала по хозяйству мать, а отец долго еще сидел за своим столом, взволнованный чтением, воспоминаниями.

Вдруг поднял голову.

— Ты еще здесь, Остап? Знаешь что, давай, парубче, отправимся вдвоем к старому Нечую. Оно, правда, непрошеный гость хуже татарина, но, думаю, обрадуется старый. Вот увидишь!

У меня, признаться, были другие планы. Сговорились мы всем классом махнуть за город, в Голосиевский лес, на «волю». Но ведь такое не каждый день случается: с отцом — в гости! И куда? К живому классику. К тому времени я уже прочитал «Кайдашеву семью», «Рыбалку Крутя», «Бурлачку», зачитывался «Миколою Джерею», и хотя вырос среди композиторов, писателей, Нечуя-Левицкого представлял себе каким-то сверхчеловеком. Сказано, живой классик!

Вот и одноэтажный домик на Пушкинской. Словно прилепился к театру «Бергонье» (теперь театр Русской драмы имени Леси Украинки). Тут жил в одиночестве Иван Семенович с тех пор, как ушел на пенсию. На звонок отца вышла на крылечко миловидная дивчина, очевидно служанка. Отец назвал себя, и сразу из комнат донесся приветливый голос:

— Заходите, заходите, милости просим. Рад вас видеть, Николай Витальевич, живым и здоровым.

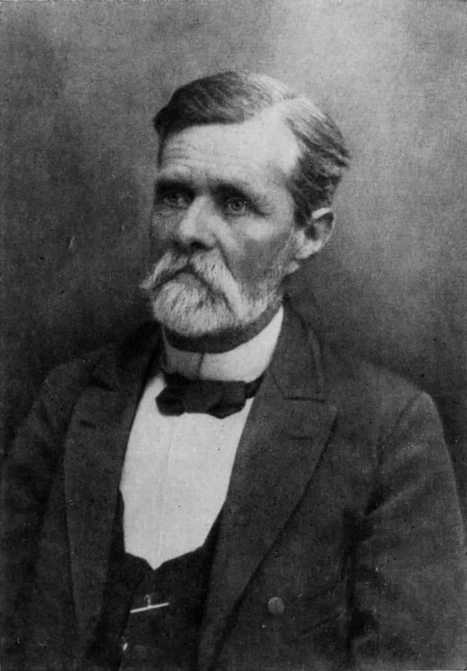

Вслед за отцом, все еще робея, и я зашел в комнаты. «Живой классик» оказался обыкновенным старичком, невысокого роста, с белоснежной короткой бородкой и густыми черными бровями, из-под которых так и сияли маленькие проницательные серые глазки. Все на нем: старого покроя костюм, белый, твердо выутюженный воротник, черный галстук — говорило о необычайной чистоте и скромности.

Таким показался мне и кабинет писателя, куда нас пригласил Иван Семенович. Небольшой письменный стол, на нем фотографии в аккуратных самодельных рамочках, над столом портрет Шевченко, в углу — шкаф, набитый книгами, стулья, диван-софа. Вот и вся обстановка.

Похристосовались, как водится.

— Наконец-то, Николай Витальевич, и пожаловали ко мне, давнему поклоннику вашего таланта. И «со чадом». Славный вытянулся парубок. Вижу… вижу… гимназист. В каком классе?

Это ко мне. Стою ни жив ни мертв. Знал по разговорам, что Иван Семенович всю свою жизнь учительствовал. Еще, пожалуй, экзамен устроит в первый день пасхи. Обошлось, однако, без экзамена.

— Что это вас, Иван Семенович, — спросил отец, — в последнее время совсем на людях не видно?

— Да так. Живу я один, как былиночка в поле. Налетели на меня разные болезни. Как те ветры степные на былину. Вот и сегодня что-то нездоровится.

— Что же это с вами, земляченько?

— Да что-то подпирает изнутри, будто квашня всходит. Поднимается, поднимается, как на дрожжах. Я уже и так и сяк, а оно растет и растет.

И все это говорится самым серьезным тоном, без тени улыбки на лице. Только в глазах играют лукавинки-смешинки, выдавая с головой автора «Кайдашевой семьи».

Отец в тон Ивану Семеновичу:

— А может, проше вас, пригласить бабу Палажку? Приложит макитру, гляди, и поможет.

— Эге, эге, мою Палажку сегодня днем с огнем не сыщешь. Дел у нее не перечесть. Надо ей в Киеве на страстной неделе исповедаться, в чистый четверг разговеться, молебен в пещерах заказать, на часточку дать, на святые мощи по грошу положить. По всем святым местам бегает, свечи ставит. Пасху святой водой кропит. Бабу Палажку в пасхальный день? Скажете такое!

— Ну, тогда сами, земляченько коханый, тряхните. Да хорошенько. Квашня и осядет.

— Дело говорите, добродею, — в том же духе продолжает Иван Семенович. — Оно, может, и действительно тряхнуть? А то болезни заскубут, заклюют меня, словно ястребы лютые голубя невинного.

И приятели смеются беззаботно, весело, как дети.

— А что нового, Иван Семенович, в вашей литературной «скрыне», чем обрадуете нашу публику?

— Да оно, тее-то як того, что-то не пишется. Старость не радость. Куда только сила ушла. А был недавно на вашем концерте. И до сих пор как в тумане. Весь в плену вашей волшебной музыки. Так и звучит в моих ушах «Думка-шумка». Дума кобзаря в первой части. С какой задушевной страстью рассказывает она о народе нашем, его терпеливом мужестве! И какой контраст — вторая часть, «Шумка»! Задорно, молодо звучит в ней голос народа: «Ударим лихом об землю — все равно наша возьмет!» Под впечатлением «Думки-шумки» и я расхрабрился, взялся за перо. Если здоровье позволит, снова баб своих проведаю, Гришиху и Соловьиху. Чтоб за ушко да на солнышко. Даст бог, нечисть какую выведем. И бабам и людям польза. А что получится, поживем — увидим.

Старый писатель умолк. Тихой грустью повеяло от всей его согнутой фигуры, опечаленного лица.

Отец, видно чтобы перебить, рассеять тягостное настроение, сказал:

— А знаете, Иван Семенович, с чем мы к вам пожаловали? Хотел вас на воздух вытянуть. К Днепру Славутичу. Грешно в такой красный день в четырех стенах сидеть. Жаль, здоровье не позволяет.

— Да оно как поговорил с вами, как будто и отпустило. Словно водицы живой напился. Можно и на волю. А то и впрямь сделаюсь в этой келье схимником-отшельником.

…Не спеша спускаемся на Крещатик. Кого тут только не встретишь в теплый, ласковый апрельский день! Вот сидит в карете, словно наседка с цыплятами, купчиха со своим выводком. Впереди, в открытом ландо, катит какая-то расфуфыренная красотка. Четко, по-парадному отбивая шаг, лихо отдает ей честь офицер в новеньком мундире. Среди толпы то здесь, то там, как черные колокола, плывут, подметая рясами мостовую, откормленные важные попы. На Царской площади[32] сереют овечьими отарами про-чане… Чернеют среди них старухи в темных очипках[33]; молодицы, кто в желтых сафьяновых сапожках, а кто и босиком, раскрыв от удивления рты, глазеют по сторонам.

— Волки и овцы, — заговорил Иван Семенович, показывая на толстых пастырей и убогих прочан.

— Эге, земляченько, — сказал отец, — тут мы всех ваших знакомых встретим. И бабу Палажку и Параску. А это, глядите, не Кайдашиха постреливает на нас глазами? Злая как ведьма.

Иван Семенович оживился, даже щеки его порозовели. То ли ветерком весенним повеяло, то ли обрадовала встреча со старыми знакомыми.

— Да они, мои герои, прямо из жизни на бумагу перекочевали. А ведь, Николай Витальевич, некоторые почтенные критики видят во мне талант к художественному вымыслу, и только. А не считаются с тем, что я годами выходил и выездил места, где рождались, росли, тяжко трудились, любили друг друга и умирали герои моих рассказов и повестей… Когда пишу, их лица всегда передо мной. Их боли и страдания давно моими стали. Возьмите Кайдашей. Долго наблюдал я такую семью в Семигорах. А что недосмотрел, то услышал от людей.

Микола Джеря и вся его семья — тоже живые, не выдуманные мною. Хотя, конечно, все это подается публике не в сыром виде, а с моим «соусом». Так оно вкуснее.

Обычно сдержанный и немногословный на людях, старый писатель на этот раз дал волю давно накопившимся, выверенным в одиночестве думам. Не только голос — весь он как-то помолодел и уже не горбился, как прежде. Вдруг взглянул на отца и рассмеялся.

— И чего это я разболтался? Ведь вы, дорогой Николай Витальевич, сами знаете, как оно делается и с чем его едят. Одного мы поля ягоды…

Я ловил каждое слово любимого писателя и не заметил, как мы очутились у Купеческого собрания (теперь филармония). Поднялись аллеями старого парка на днепровские склоны. Подол лежал перед нами как на ладони. Слева до самого неба поднималась златоглавая София, в сизом тумане еле заметно синела зубчатая линия лесов. Весеннее полноводье как раз набиралось силы. Грозным морем разлился Днепр. Волны пенились над Трухановым островом, где только местами зеленели кусты верболоза. Далее, у самого горизонта желтели крыши полузатопленных домиков, а за Рыбачьим совсем не видно было земли. Там вода сливалась с голубым небом, с облаками, повисшими неподвижно над Днепром.

Отец молча вбирал в себя все запахи, всю красоту весенней земли, вешнего Днепра. Молчал и старый Нечуй. Только одна слеза, скупая, нелегкая слеза одинокого человека прокатилась по его щеке и растаяла в густой седине.

— И что оно делается! Красота такая, что и помирать не хочется, — прошептал он горячо.

Отец обернулся на голос.

— Рано, рано собираетесь в далекую дорогу. Куда там умирать! Мы еще покозакуем с вами, земляченько. Еще и Джериных внуков увидим на воле. Кто знает!

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

У Казака

У Казака Второе мое выступление было в Кёльне у Казака. Публика была настроена по отношению ко мне исключительно доброжелательно. И встретила меня дружным постукиванием костяшками пальцев по столу, так немецкие студенты аплодируют. Во время выступления со мной опять

Петр Придиус СУДЬБА КАЗАКА — ЛЕТОПИСЦА

Петр Придиус СУДЬБА КАЗАКА — ЛЕТОПИСЦА «Подлинное гражданское и писательское мужество проявил Анатолий Знаменский, начав разрабатывать в начале 80–х казачью тему. Со времен Шолохова на казачьем дворе, образно говоря, и конь не валялся» Трудно, даже трагично сложилась

ДОМ У СТАРОГО ПИМЕНА

ДОМ У СТАРОГО ПИМЕНА Вере Муромцевой, одних со мной

II. ДОМ У СТАРОГО ПИМЕНА

II. ДОМ У СТАРОГО ПИМЕНА Это был смертный дом. Все в этом доме кончалось, кроме смерти. Кроме старости. Все: красота, молодость, прелесть, жизнь. Все в этом доме кончалось, кроме Иловайского. Жестоковыйный старик решил жить. «Заживает чужой век… Всех детей зарыл, а сам…

У Казака

У Казака Второе мое выступление было в Кёльне у Казака. Публика была настроена по отношению ко мне исключительно доброжелательно. И встретила меня дружным постукиванием костяшками пальцев по столу, так немецкие студенты аплодируют. Во время выступления со мной опять

Крестный путь казака Андрея Шкуро

Крестный путь казака Андрея Шкуро Любая война аморальна и жестока, но гражданская — особенно. Суть ее — трагедия братоубийства, калечащая душу народа и его историческую судьбу. Гражданская война в России не была просто вооруженным столкновением враждующих армий. В

В 1937 году режиссер Игорь Савченко пригласил Раневскую на небольшую роль в фильме «Дума про казака Голоту».

В 1937 году режиссер Игорь Савченко пригласил Раневскую на небольшую роль в фильме «Дума про казака Голоту». После «Пышки» Раневская поклялась больше не связываться с кино, но с тех пор прошло достаточно времени, чтобы ужас холодных павильонов уже подзабылся, да и с Игорем

4. На развалинах старого мира

4. На развалинах старого мира За зеркальными окнами столовой кружились и гонялись друг за другом, как белые мотыльки, крупные хлопья снега. Мы с отцом только что кончили наш утренний чай. Отец просматривал газету «Голос», а я «Петербургские ведомости» из кучки трех или

Николай Васильев ЗАПИСКИ ЮНОГО КАЗАКА

Николай Васильев ЗАПИСКИ ЮНОГО КАЗАКА Предисловие По разному складываются судьбы людей: где-то на Филиппинах через десятки лет после окончания Второй Мировой войны находят в лесах японского солдата считающего, что война ещё продолжается; в Белоруссии выходит из лесов

ЯВЛЕНИЕ КАЗАКА ЛУГАНСКОГО

ЯВЛЕНИЕ КАЗАКА ЛУГАНСКОГО 1Ехал «козак» за Дунай, навел мост через Вислу и объявился в столице Российской империи: «Определен ординатором Санкт-Петербургского военного госпиталя — 1832 года, марта 21 дня».Про петербургский военно-сухопутный госпиталь знаем со слов

Михаил Петров ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО КАЗАКА

Михаил Петров ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО КАЗАКА Прошел мой век, как день вчерашний, Как дым, промчалась жизнь моя. Как-то мой друг сказал: «Если нашу трагическую историю описать языком Тургенева, то получится два, а то и три «Тихих Дона». Я с ним согласился.Моя жизнь разделилась

У «старого Норда»

У «старого Норда» Служитель доложил профессору Стокгольмского минералогического института Брёггеру, что рано утром его спрашивал какой-то долговязый белокурый господин, похожий на моряка.— Одежда потертая. И без пальто, — многозначительно добавил служитель.Без

БАЙКА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ, про «рэпаного» казака «гильдейского» и его гостевание в Российской столице

БАЙКА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ, про «рэпаного» казака «гильдейского» и его гостевание в Российской столице Был у нашего деда Игната родич, не кровный, но весьма близкий — родной брат мужа материной сестры Никита Фоменко, или, как он сам себя величал — Мыкита Хвомэнко. По нынешним

БАЙКА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ, про казака Васька Рябоконя — «камышового партизана»

БАЙКА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ, про казака Васька Рябоконя — «камышового партизана» Была у нашего деда Игната одна байка, которую он рассказывал редко, и не только из-за привитой обстоятельствами осторожности, но и из опасения, что мы, его внуки, «шось нэ так» поймем, ибо события,

1. В домике старого Масалима

1. В домике старого Масалима Я давно наслышан о старом учителе Масалиме Аюповиче, но побывал у него лишь прошлой осенью. Несмотря на свои 75 лет, он ясно сохранил в памяти встречи со многими замечательными людьми. Перед его глазами прошли необычные судьбы, оставившие