6

6

Тысячерукое убийство безбоязненно поднимает голову, каждый горящий дворец превращается в развалины, вокруг дымящихся пустошей перекликаются хрипло вороны.

...Матери плачут. Молодые девушки дрожат, обесчещенные, пока горячий конь, носящий храброго воина, не выносит их вон из города, посиневшими и багровыми от ударов и ласк.

В. Гюго, Восточные мотивы

«...я был у Жерико. Какой печальный вечер! Он умирает; его худоба ужасающа, его бедра толщиной в мою руку; голова у него как у умирающего старика; я от всей души желаю, чтобы он остался жив, но уже ни на что не надеюсь. Какая ужасная перемена! Помню, как я вернулся домой в полном восторге от его живописи, особенно от одного этюда с головы карабинера. Запомнить это! Это — образец... Какая четность! Какое мастерство! И умирать среди всего того, что было сделано в полном расцвете сил, со всем пылом молодости, и не иметь даже сил повернуться в постели на вершок без посторонней помощи!»

Летом 1823 года он последний раз видел Теодора здоровым. Впрочем, таким он только казался: уже больше года его мучил свищ, образовавшийся на месте ушиба — спиной, при падении с лошади.

Жерико совсем не берегся. Наоборот, чувствуя себя совершенно больным, он как будто нарочно растрачивал силы, нужные ему для борьбы с болезнью, опасность которой он осознал слишком поздно. Его встречали в самых развеселых парижских сборищах, в обществе самых легкомысленных женщин — его непостоянство и несолидность его увлечений возмущали друзей. В сентябре Жерико окончательно слег — болезнь прогрессировала с ужасающей быстротой. По истечении месяца он так исхудал, что его трудно было узнать. Эжен его навестил накануне нового, 1824 года. Все было кончено, до смерти оставалось немного. 26 января Теодор Жерико умер.

Эжену пришлось стать вождем. В вожде нуждалась когорта: братья Шеффер, Девериа, Рокплан, Сигалон, Декан, Иза-бэ... Правда, они показали себя не так грандиозно, как вождь, но тем не менее и сюжеты, и техника, и самая склонность к «ужасному», яркому, гротескному — все их объединяло так же, как молодость.

По соседству с мастерской Жерико, на улице Мучеников, жил мсье Огюст, художник, у которого Теодор часто бывал вместе с Эженом.

Получив в 1810 году Римскую премию, мсье Огюст продлил за свой счет пребывание в Риме, а затем отправился путешествовать в Далмацию, в Грецию, потом в Египет и в Сирию. Он собрал коллекцию оружия, одежды и тканей и Привез все это в Париж. Теодору Огюст подарил замысловатое оборудование для курения по турецкому способу. На Востоке Огюст рисовал и писал — этюдами он завесил тесные комнаты своей парижской квартиры.

Огюст был бескорыстен и добр и хотел, чтобы с его коллекцией познакомилось возможно больше народу. Приходя к нему, Теодор и Эжен восхищались; ковры, ятаганы, курильницы, расшитые пояса, ошеломительно пестрые ткани — все это действовало на них, как событие.

Мир скудел, и мир обесцвечивался: надо было быть Бальзаком, чтобы в нотариальных конторах усмотреть живописность и пластику. Восток — от Балкан и до Индии — казался заповедником цвета, блеска и страсти. Все, что напоминало пылающее небо Востока, все смуглое, страстное, варварское неодолимо притягивало. В несколько сеансов Эжен написал тогда «Алину-мулатку», известную в Париже натурщицу. Позируя, она прикрыла полосатой тряпкой могучий, шоколадного цвета торс, но ее тело как будто бы не желало мириться с этим насилием — она вынуждена была распахнуться, раскрыв тяжелые груди. Самым непокорным ученикам Давида такие натурщицы даже не снились.

«Я почувствовал, как во мне просыпается страсть к великим вещам...» Поистине он не собирался никому уступать. Скромность не принадлежала к числу его добродетелей.

Но он догадывался, что эту страсть надо было поддерживать, поощрять, вскармливать. Он учился раздувать в себе этот пожар, он создавал для него обстановку. Он писал акварели и вешал их на стену, он загорался, глядя на них; он Носился по улицам, он разворачивал в кофейнях газеты, лихорадочно, как и все парижане, он искал сообщений из Греции. Греция — великолепный, мрачный, византийский, турецкий Восток, роскошное пятно на карте, где-то между Европой и Азией, пятно, которое неодолимо притягивало к себе тех, кто соскучился в прозаическом, меркантильном Париже... Это пятно окрасилось кровью, пропиталось дымом и порохом, залязгало саблями, оттуда послышались вопли зарезанных и дикий воинственный крик янычар — Греция восстала против турецкого ига.

Европа заволновалась вокруг своей колыбели — бедная Греция! И если даже конгресс держав Священного союза и заявил в своем меморандуме, что «хотя участь этой христианской нации и желательно улучшить, но восстание против законной власти султана заслуживает решительного осуждения», греков любили, грекам бурно сочувствовали, им помогали не только словом, но и делом. Обращения, комитеты, пожертвования, благотворительные концерты и выставки, наконец, добровольцы. «Умереть за свободу Греции» звучало тогда, как через сто с лишним лет «Умереть в Мадриде». В Греции была своя Герника — остров Хиос. У острова Хиос обнаружился свой Пикассо; в конце мая 1823 года он записал в дневнике: «Я решился написать для Салона сцену резни на острове Хиос».

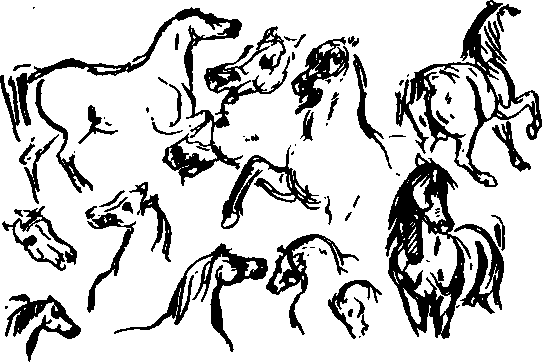

Он подходил к этому решению исподволь и неизбежно. Оно появилось, как на сцене актер, — в нужный момент, когда сцена созрела, когда она огородилась кулисами, когда уже выговорились второстепенные персонажи и расступились, уступая место герою. Еще в 22-м году, в год «Ладьи Данте», он написал две акварели — «Грек в засаде» и «Эпизод греко-турецкой войны». Ятаганы и сабли из коллекции господина Огюста как будто тихо позванивали в его мастерской. Он встретил на улице девочку — смуглую, с печальными глазами и с большими ключицами, горестно выступавшими над вырезом ветхой кофты. Он привел ее в мастерскую и написал холст «Сирота на кладбище» — девочка казалась ему гречанкой, у которой жестокие турки загубили родителей. Когда он приходил в манеж и вставлял ногу в стремя, в глазах лошади, косившейся на него кровавым белком, он видел отсветы балканских пожаров. Лошади, лошади — он их тогда рисовал без конца. Это были злые турецкие лошади, ронявшие пену с губ, оттянутых удилами, приседавшие на задние ноги, перед тем как стать на дыбы.

Он обвесил свою мастерскую этими лошадьми, их сверкавшими крупами — он чувствовал, как загорается в нем этот пожар, как раздуваются угли, как просыпается страсть к великим вещам.

Он лелеял в себе эту страсть — он как будто подготавливал ложе. Он по-прежнему носился в Лувре с этажа на этаж — он рисовал монеты и копировал акварелью персидские миниатюры: самое поразительное, что он знал, что ему надо делать. Откуда?

Он намерен был, наконец, содрать эту блеклую кожуру, которой «классики» покрывали свои полотна, — в персидских миниатюрах он увидел то, что искал: неприкрытый и ясный цвет, простой и бесхитростный, как цвета, которыми раскрашивают игральные карты. Простой, но, во всяком случае, сильный — распеленатый цвет. Цвет, неожиданно проникавший в душу и возбуждавший волнение.

Он искал композицию всю осень и начало зимы. Он торчал в мастерской, корпя над холстами, он шел в манеж рисовать лошадей, он сам садился на лошадь, он фланировал, он играл в бильярд, он стрелял в Булонском лесу, он без конца встречался с друзьями — время от времени он жил у друзей, у Пьерре и у Фильдинга, когда переставал выносить постоянные вздохи сестры, он бывал в театре почти ежедневно. Уже несколько лет, как он приобрел необычайно удачно разбитый клавесин за баснословно дешевую цену: он чрезвычайно гордился своей практичностью. Он играл, подбирал мелодии из услышанных опер и напевал своим надтреснутым голосом... Увы, у него постоянно болело горло, вечерами его лихорадило, его преследовал чудовищный насморк — эту злополучную болезнь он подцепил, колеся под проливными дождями между Луру и Буакским лесом, от брата к сестре.

Лихорадка, казалось, никогда его не покинет: она затихала, не уходя насовсем. Он чувствовал себя вялым и чахлым и пришпоривал себя постоянно. Наконец он притащил в мастерскую гигантский холст — четыре метра на три с половиной — и начал писать.

Легко сказать, начал писать!

«Ежеминутно мне приходят в голову превосходные замыслы, и, вместо того чтобы их привести в исполнение в то самое мгновение... даешь себе обещание сделать их позднее. Но когда же? Потом забываешь или, что еще хуже, не находишь больше никакой привлекательности в том, что способно было тебя вдохновить. Вот из-за такого шатания и беспомощности духа одна фантазия сменяется другой быстрее, нежели ветер меняет направление и поворачивает парус в обратную сторону. У меня в голове целая куча сюжетов. Что будет вечером? Целый час я колеблюсь между Мазепой, Дон-Жуаном, Тассо и множеством других...»

И это когда в углу стоит огромный и уже начатый холст — поистине за это движение, за одну эту мобильность он заслуживал памятника.

Он злится на себя, он негодует: «Уже одно то, что можно колебаться между двумя сюжетами, предполагает полное отсутствие вдохновения...»

Он предвкушает, облизывается: «Конечно, если бы я сейчас взял палитру в руки — а я умираю от желания это сделать, — великолепный Веласкес заполонил бы меня. Мне хотелось бы покрыть коричневый или красный холст сочным и жирным слоем краски». Он копировал в Лувре Веласкеса... Ах, обжора! Берись за «Резню»!

«Лихорадка в работе. Переделал и переместил человека у лошади и человека на лошади. Полное увлечение. На минутку заходил Анри Шеффер, потом мой племянник. Вернулся к себе, чтобы переодеться. Был у Сулье.

Мне пришла фантазия делать литографии животных, например, тигр на трупе человека, коршуны и т.д.

Обедал у г-на Гиймарде. Г-жа де Конфлан заходила вечером; она очаровательна. Экий я увалень, черт побери! Надо признаться, что моя жизнь изрядно заполнена; меня все время словно слегка лихорадит, и это предрасполагает к живому волнению».

Право, занятный ты парень. Посмотрим, что будет, когда ты вернешься домой.

«Итог моего времяпрепровождения почти всегда один: бесконечное желание того, что никогда не получишь; пустота, которую не можешь заполнить; страшная жажда творить всеми возможными способами; борьба всеми силами со временем, уносящим нас с собой...»

Время уходит. Ты живешь. Так твори!

«О, я хотел бы слить мою душу с чужой!» — вот оно что, жажда контактов. Он хотел бы, чтоб его душа изливалась с холста, чтобы она растворялась в чужой, чтобы она волновала эту чужую душу не названиями, не замысловатым сюжетом, а сама по себе, непосредственно — он хотел потрясти своей скорбью, своим мрачным волнением, которое обуревало его, когда он думал о горестной судьбе острова Хиос.

Сама площадь холста казалась слишком огромной, чтобы успеть написать картину целиком за сравнительно короткий срок: прокрыть фон помогали ему Судье и Фильдинг — местами Судье писал и фигурки всадников, мечущихся в ярости, паля из карабинов и кромсая саблями всех, кто попадался навстречу.

Но сам Эжен работал как вол. На холсте он начал писать 12 января. Он отметил этот день в дневнике: «Итак, сегодня...»

Утром 12-го он завтракал с неким г-ном Вутье, возвратившимся только что из Греции. «Это красивый человек, у него наружность грека... Он сотни раз, все с новым восхищением, наблюдал, как греческий солдат, опрокинув врага и подмяв его под ноги, восклицает в энтузиазме: «Тито Элевтерия!» При осаде Афин, где греки производили работы на расстоянии пистолетного выстрела от стен, он не дал одному солдату убить турка, появившегося в амбразуре, так он был поражен красотой его головы...

Вернулся в свою мастерскую, полный воодушевления, и, когда Елена пришла позже, я тут же набросал несколько групп для моей картины. К несчастью, она похитила у меня часть энергии этого дня...»

Во вторник, 13-го, он написал голову умирающего.

В пятницу и в субботу — женщину первого плана.

24-го, снова суббота, он написал голову и грудь мертвой женщины. По ее животу ползал ребенок, отыскивая уже мертвый сосок.

А накануне, в пятницу вечером, у него был, как он выражается, приступ лени, который привел его в читальню. «Я перелистал жизнь Россини... Этот Стендаль наглец, он судит здраво, но слишком высокомерно, а порой завирается».

Вот она, первая встреча, вернее, напоминание из-за занавеса, разговор о персонаже, который вот-вот должен появиться на сцене. Но еще рано пока.

Воскресенье, 25 января

«Сегодня, как раз когда я начал писать женщину, влекомую лошадью, пришли N, N и N... Представляете себе, как они оценили мое бедное произведение, когда застали его в разгар мазни, в которой я один мог что-нибудь различить!.. Мне и без того приходится бороться и с судьбой и с моей прирожденной ленью, я со своим энтузиазмом должен зарабатывать себе хлеб, а шалопаи вроде этих будут пробираться в мою нору, замораживать в зародыше мое вдохновение и измерять меня взглядом через очки — они, которые не хотели бы быть Рубенсом! К счастью, ты, благосклонное небо, которому я возношу за это хвалы, ты посылаешь мне, в беде моей, хладнокровие, необходимое, чтобы держать на почтительном расстоянии те сомнения, которые так часто рождались во мне от их дурацких замечаний».

Бог мой, они заходили! К счастью, тогда не было телефона. Но, правду сказать, сам он отнюдь не мог считать себя домоседом.

«Сегодня обед у Тотен с Фильдингом и Судье. Я делаю успехи в английском языке.

Написал сегодня одежду женщины в углу картины; сделал также ногу и руку женщины, стоящей на коленях.

В воскресенье обедал у Леблона. За столом было пятнадцать человек. Парадный обед!

Вечером ненадолго заходил к своей тетке Ризенер. Короткий приятный разговор. В ближайшее воскресенье снова пойду к ней обедать.

Два-три дня назад обедал с кузеном Анри. Вспоминаю: это было 13 февраля. Анри был свободен от службы. Я писал юношу в углу картины. Моделью была нищая. Несколько времени назад мы обедали у Тотен...

Вот и полночь пришла. Пора ложиться!»

Это была парижская жизнь — организованная суматоха, расчетливое шалопайство и постоянная мысль об успехе, постоянное «вперед» и «вперед»!

Вторник, 4 мая

«Идет уже четвертый месяц с начала года. Не проспал ли я все это время?.. Какой удар молнии! Я все еще не кончил картину. Я спотыкаюсь на каждом шагу. Сегодня переделывал фон...»

Четверг, 6-го

«С раннего утра в мастерской; с жаром работал над женщиной в углу картины».

«Работал над лошадью приблизительно с девяти до двух...»

Время летело. Салон должен был открыться в середине июля, картины уже развешивались, и художников пускали в Лувр по специальным билетам.

«В моей картине появляется напряженность, энергичное движение, которое надо непременно еще усилить. Необходимо ввести еще этот хороший черный цвет, эту счастливую грязь... Мулат будет очень на месте. Надо заполнять холст теснее. Бели это и менее естественно, то более богато и красиво. Только бы все это держалось крепко! О улыбка умирающего! Последний взгляд матери! Объятия отчаяния, драгоценное достояние живописи! Безмолвная мощь, говорящая сначала только глазу и постепенно захватывающая и овладевающая всеми способностями души!..»

В середине июня жюри разглядывало картину Эжена в квадратном салоне Лувра. Герен после некоторого раздумья сказал: «Этот молодой человек бегает по горячим крышам». Жироде был растерян: «Это все очень трогательно, здесь много чувства. Но почему, когда я приближаюсь, я не могу ничего разобрать? Почему он не заканчивает свою живопись, столь экспрессивную?» Гро, который не мог простить Эжену того, что на предложение мастера конкурировать в числе его учеников на Римскую премию, тот ответил вежливым, но твердом отказом, назвал «Резню в Хиосе» «резней живописи».

Тем не менее картина была принята. Они кое-что понимали.

Эжен получил пропуск в Лувр и недели за три до вернисажа увидел в одном из залов пейзажи английского живописца Констебля. Эжен был потрясен, он был изумлен и шокирован. Англичанин как бы снял густую коричневую паутину, которой были покрыты картины, висевшие на стенах вокруг, этот считавшийся очень солидным йодистый тон, напоминающий водоросли. Ведь и после картин Антуана Гро, после великолепной «Медузы» живопись продолжала быть «старой живописью», некоей мерцающей субстанцией, напоминающей в светах пожелтевшую слоновую кость, а в тенях застывшие потоки смолы. Те же, кто был менее даровит, как будто бы просто коптили свои картины над пламенем свечи, чтобы они напоминали великолепную старую живопись, давно и прочно оцененную публикой, критикой, всеми...

Пейзажи Констебля были промыты бесконечным британским дождем. Его трава из коричневых водорослей стала настоящей травой, а небо настоящим английским, иногда пасмурным небом, а не абстрактным дымно-голубым куполом, уныло светившимся над легендарным Олимпом.

Это была новая живопись.

Когда осталось четырнадцать дней до открытия, Эжен предпринял грандиозную акцию, которая стоила ему не менее грандиозных усилий, но слишком он был накален, чтобы не решиться на это. Под впечатлением пейзажей Констебля он за две недели переписал свою картину сверху донизу.

«Подумать только, — говорил он потом, — что «Хиосская резня» вместо того, что она есть, едва не осталась серой и тусклой картиной. О, я таки поработал эти пятнадцать дней, вводя самые яркие краски и вспоминая мой отправной пункт— капли воды в «Данте и Вергилии», которые стоили мне стольких поисков...» Цветом он как будто вводил воодушевление в картину, то воодушевление природой и миром, которое его поразило в пейзажах Констебля.

Однако он был слишком строг к себе, утверждая, что картина была серой и тусклой. В первом варианте она была, пожалуй, более спокойной, цветные пятна распределялись равномерными массами, но сущность предмета, его самостоятельный локальный цвет жил тем не менее интенсивной и отчетливой жизнью. Возвращение к ясному цвету — первый и необходимый этап возрождения живописи, освобождение цвета, замусоленного черно-коричневыми тенями и обезличенного равнодушными эффектами бликов. Недаром в академиях так любили искусственное освещение — сначала свечи, потом керосиновые лампы с рефлекторами, потом газ. Поколение Делакруа погасило свечу, и в классы вошел сыроватый туманный рассвет. Мир окрасился своим естественным цветом. Теперь надо было разогнать облака, чтобы брызнуло солнце, и снова все перепутало, разбилось осколками в каплях, растворило небо в траве и травой окрасило женскую кожу, солнце, которое за эти пятнадцать дней пронизало пепел и кровь острова Хиос.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК