IX. ПОД МЕДВЕЖЬЕЙ ЛАПОЙ

IX. ПОД МЕДВЕЖЬЕЙ ЛАПОЙ

Сатирическая поэма Шевченко «Сон» изображает «царский выход»:

Дверь открылась; будто вылез

Медведь из берлоги..

Поглядел он да как крикнет

На самых пузатых.

Все пузатые мгновенно

В землю провалились!

Царь как выпучит глазища, —

Все, что сохранилось,

Затряслось. А он как гаркнет

На тех, кто моложе, —

И те в землю. Он на мелочь —

Мелочь в землю тоже!

Он — на челядь, и вся челядь,

Как один, пропала;

На солдат, и все солдаты —

Аж даль застонала —

Ушли в землю!. Вот так чудо

Увидел я, люди!

Я гляжу, что дальше будет,

Что же делать будет

Мой медведь? Гляжу — стоит он,

Печальный, понурый.

Эх, бедняжка!.. Куда делась

Медвежья натура?

Тихий стал, ну как котенок!

Я расхохотался

Такова была вся система царского, чиновничьего управления, под медвежьей лапой Николая Палкина гнулись чиновники, министры, губернаторы и жандармы; но он-то сам не смог бы без всей этой системы владычествовать!

Образ Николая I — «дрессированного медведя» — позднее вновь возник в публицистике Герцена (возможно даже, что не без прямой связи с сатирой Шевченко, так как «Сон», «Кавказ» и другие произведения «Трех лет» были широко распространены в сотнях списков, а впоследствии и изданы за границей)

Типичным вершителем медвежьей воли Николая I был Бибиков — «Капрал Гаврилович Безрукий», как называл его Шевченко, — киевский военный, подольский и волынский генерал-губернатор.

В его власти находились жизнь и смерть миллионов людей; ему подчинялись военные и гражданские власти, и даже назначение университетского учителя рисования требовало утверждения всесильного Бибикова.

Немалую роль в судьбах Правобережья играл и Юзефович, с 1842 по 1858 год занимавший официально скромную должность помощника попечителя Киевского учебного округа, а на самом деле державший в своей власти не только школьное дело, но и прессу, цензуру края.

Юзефович, родственник Тарновских, рисовался своей «дружбой» с Кулишом, Костомаровым, Максимовичем и мечтал привлечь в свой «культурный салон» прославленного «малороссийского Кобзаря»— Шевченко. Но, несмотря на все старания услужливого Кулиша, Шевченко не желал приятельствовать с бибиковским прихлебателем.

Зато подружился с крепостным человеком Юзефовича — Василием. В свои вынужденные посещения званых приемов помощника попечителя округа поэт нередко, вместо того чтобы идти в гостиную, прямо заходил в каморку Василия и просиживал за беседой с ним весь вечер, крайне шокируя хозяев.

Это было в понедельник, 3 марта 1847 года. Алексей Петров, сидя в роскошном служебном кабинете попечителя округа генерал-майора Траскина, куда привел его Юзефович, четким писарским почерком писал:

«Занимаясь довольно поздно вечером, я часто слышал у Гулака собрание людей… Я услышал, как лица собравшегося у Гулака общества подавали свои мнения касательно лучшего, республиканского устройства для России… Устав общества я имел честь представить Вашему высокопревосходительству. Имея слишком ограниченные средства к поддержанию своего существования, я необходимо должен был искать случая… Все мною открытое я решился представить Вашему превосходительству…»

Руки у Петрова немного все-таки дрожали, но не от стыда и не от позднего раскаяния, а от жадности и от страха, что его рвение не будет в полную меру оценено и вознаграждено «их высокими превосходительствами»…

В это время Бибиков находился в Петербурге. Туда же было послано сообщение о доносе Петрова. По тогдашним средствам связи сравнительно быстро — 17 марта — это сообщение было уже в руках у Бибикова, и им в тот же день передано в Третье отделение; затем доложено его начальником, графом Орловым, великому князю, и от него получено «высочайшее соизволение» на арест заподозренных лиц; а уже на следующий день, 18 марта, жандармы нагрянули в квартиру недавно поселившегося в Петербурге и ничего не подозревавшего Николая Гулака.

Тотчас по заключении в тюремном каземате Третьего отделения, в печально прославившемся здании у Цепного моста, Гулака начали мучить ежедневными допросами. И Бибиков, и Писарев, и Дубельт, наконец, сам «шеф корпуса жандармов» граф Орлов пытались выведать состав и цели тайного общества. Однако же Гулак на все вопросы упорно отвечал только «не знаю» и «мне неизвестно».

22 марта граф Орлов разослал полицейским начальникам Левобережной и Правобережной Украины секретное предписание: арестовать и «со всеми бумагами и вещами доставить в Санкт-Петербург, в III отделение, в сопровождении благонадежных и верных чиновников и под самым строжайшим надзором» художника Петербургской академии художеств Тараса Шевченко, дворянина Василия Белозерского, преподавателя истории в Киевском университете Николая Костомарова, студентов Ивана Посяду, Афанасия Марковича, Юрия Андрузского… Кроме того, был арестован Навроцкий, из Варшавы доставили Кулиша, а при возвращении из-за границы, позднее, задержали Савича..

Костомаров, находившийся в Киеве, собирался тотчас после пасхи жениться на своей ученице — шестнадцатилетней пианистке, и уже назначил день свадьбы: воскресенье 30 марта. Поздно вечером 28 марта к нему на квартиру неожиданно, на правах приятеля, явился помощник попечителя — Юзефович, вбежал прямо в спальню, где Костомаров уже укладывался спать, и сказал:

— На вас донос! Я пришел вас предупредить.

— Какой донос? — вскричал насмерть перепуганный, от природы необыкновенно мнительный Костомаров.

— Я пришел вас спасти, — продолжал Юзефович. — Все, что у вас есть способное возбудить подозрение, давайте скорее мне сюда!

Костомаров, полураздетый, стал лихорадочно метаться по квартире, потеряв голову от страха и хватая различные бумаги, которые по тем крутым временам могли подойти под разряд «возбуждающих подозрение».

Он всегда смертельно боялся всякой «нелегальщины» и избегал держать ее у себя. Не было у него дома и никаких бумаг по Кирилло-Мефодиевскому обществу. Поэтому он не сразу вспомнил, что в кармане его пальто лежит рукопись «Книг бытия украинского народа», приготовленная им для передачи на хранение Гулаку, но почему-то оставшаяся при отъезде последнего в Петербург.

Костомаров бросился к своему пальто, достал забытую рукопись и стал искать огня, чтобы поскорее сжечь ее.

Но Юзефович поспешно выхватил тетрадь из рук окончательно растерявшегося Костомарова, воскликнув:

— Будьте покойны! Soyez tranquille! Ничего не бойтесь! — и с этими словами выскользнул из комнаты.

Костомаров не успел еще прийти в себя, как Юзефович возвратился, на этот раз в сопровождении киевского гражданского губернатора Фундуклея, попечителя генерал-майора Траскина, жандармского полковника Белоусова и киевского полицмейстера. Гости потребовали ключи от всех шкафов и ящиков, отправились в заваленный книгами и рукописями кабинет и принялись упаковывать бумаги.

При этом жизнерадостный и добродушный жуир Траскин, более всего на свете боявшийся иметь дело с большим количеством печатной и писаной бумаги, которую случается надобность читать, всплеснул руками и с самым искренним огорчением вскричал (разумеется, по-французски):

— Черт возьми! Нужно будет десять лет, чтобы разобрать все эти брульоны!

На столе случился номер старой газеты, в которой был напечатан какой-то материал о декабристах. Белоусов не преминул отметить:

— Вот! Сразу видно, чем занимается…

На первом же допросе Белоусов и Траскин спросили Костомарова о Гулаке:

— В каких вы с ним отношениях? Знакома ли вам такая рукопись… — и Костомарову были прочитаны хорошо знакомые ему отрывки из «Книг бытия» и подробно передано содержание всей рукописи. — Что это?

— Не знаю, — отвечал Костомаров.

— Можете ли вы дать слово, что не знаете этой рукописи?

— Могу!

— Честное слово!

— Да, честное слово!

После этого заверения Белоусов показал Костомарову тетрадь, взятую у него Юзефовичем. Костомаров побледнел и наскоро стал выдумывать, что это перевод «Книг пилигримских» Мицкевича; эта версия почему-то показалась жандармам убедительной и была затем закреплена во всех следственных документах.

Долго и хлопотливо разыскивался Шевченко. 30 марта киевский гражданский губернатор сообщил в Петербург, что «художника Шевченко в Киеве нет и неизвестно, где он теперь находится и когда приедет сюда».

4 апреля полтавский гражданский губернатор докладывал о том, что он «сделал вчерашнего числа сношение» с черниговским гражданским губернатором «об арестовании и обыске художника Санкт-Петербургской академии художеств Тараса Григорьевича Шевченко», но пока безрезультатно.

Шевченко между тем жил в Седневе, недалеко от Чернигова, в поэтическом уголке над рекой Снов, в доме гостеприимного и культурного отставного чиновника Андрея Ивановича Лизогуба, о котором хорошо его знавший Лев Жемчужников отзывается так:

— Андрей Иванович Лизогуб, чрезвычайно добрый и простой человек, был хороший музыкант, любил живопись, писал портреты сам… Лизогубы любили Шевченко как человека и поэта и высоко ценили его. Шевченко имел у Лизогубов мастерскую, стены которой были исписаны его заметками и стихами.

Мастерская Шевченко помещалась в мезонине, а из окон ее открывался вид на огромный сад с вековыми липами, на реку, на дальние заливные луга.

Шевченко в это время как-то особенно хорошо работалось. В Седневе он много рисовал и сочинял. Из сохранившихся крупных вещей здесь была написана поэма «Ведьма» (в первой редакции — «Осина»). Над этой поэмой, изображающей трагедию бесправной женщины и ее поруганные чувства, Шевченко продолжал работать еще спустя много лет.

В четырех верстах от Седнева, на крутом берегу реки Снов, было расположено село Бегач, имение князя Кейкуатова, изображенного позже в повести «Княгиня» под именем князя Мордатова.

Сюда Шевченко пригласили писать маслом портреты хозяев, и он приезжал в Бегач из Седнева на день-два для работы.

По воспоминаниям жившего в это время у Кейкуатовых землемера Демича, Шевченко в Бегаче за короткий срок успел приобрести расположение всех местных крестьян и дворовых. Демич рассказывает:

— Одет Шевченко был скромно, и все его скудные пожитки помещались в маленьком ветхом чемоданчике. Но зато этот удивительный человек обладал другими богатствами — умом и сильною любовью к трудящемуся народу. Каждый вечер после дневных работ вокруг поэта собирались все служащие княжеской «экономии». Шевченко что-нибудь читал или рассказывал, да при этом так интересно, что все слушали с большим вниманием. Приветливый и словоохотливый с простыми тружениками, Тарас Григорьевич заметно не любил оставаться долго среди «господ» и избегал княжеских хором, хотя его туда часто приглашали, тем более что к князю приезжали соседние помещики с желанием посмотреть, как на диковинку, на знаменитого в то время Кобзаря.

В марте — апреле 1847 года Шевченко побывал и в Москве, где у него было столько приятелей и просто знакомых. Бродил по извилистым московским улицам и переулкам, был в театре.

— Неделю, а то и больше, пробыл я тогда в Москве, — вспоминал впоследствии Шевченко

Затем через Чернигов направился в Киев.

С левого берега Днепра в Киев переезжали в те времена самым примитивным, ручным паромом: громадный деревянный плот двигался вдоль каната, протянутого с одного берега на другой. Переправа была устроена не прямо напротив города (где расположен большой остров), а версты на три «иже по течению Днепра — у поросшей дубовым лесом горы, на которой расположен Выдубецкий монастырь.

Ранним весенним утром в субботу, 5 апреля, добравшись от Броваров по Черниговской дороге к Днепру, плыл Шевченко на пароме через широко разлившийся своими темно-синими водами Днепр.

Как прозрачен утренний воздух на Украине, как ослепительно ярко сверкает солнце на днепровской вольной зыби, на белых песчаных отмелях.

Впереди, в кружеве светлой молодой зелени, блестят золотые купола Выдубеча, направо высится стройная пятидесятисаженная колокольня Печерской лавры, а дальше раскинулся Киев, славный, чудесный Киев.

Таким в это утро и видел его Шевченко, таким и остался он на долгие годы в памяти поэта — словно висящим в синеве весеннего утреннего неба:

Я из Броварского леса

Вышел

И утром погожим

Вижу Киев наш великий

В вышине сияют

Храмы

Когда «аром приблизился к правому берегу и уже с Выдубецкой горы доносились переливы соловьиных трелей, Шевченко заметил на причале жандармов.

Губернатор Фундуклей для верности распорядился подстеречь поэта прямо на переправе.

Шевченко тут же обыскали, забрали чемодан, бумаги, усадили в полицейскую пароконную бричку и повезли во дворец губернатора.

А на следующий день, 6 апреля, в воскресенье, Шевченко «под строгим караулом, при одном полицейском офицере и одном рядовом жандарме», как сообщалось в официальном донесении, был отправлен через Чернигов, Витебск, Великие Луки в Петербург.

Об отправке доносил начальнику 4-го округа корпуса жандармов начальник Киевского губернского жандармского управления полковник Белоусов:

— При художнике Шевченко найдена тетрадь с возмутительными стихами, самим им написанными. В стихах под названием «Сон» дерзко описывается высочайшая его императорского величества особа и Государыня-императрица… Стихотворения его на малороссийском языке доставили ему большую известность.

В Петербург Шевченко прибыл после одиннадцатидневного пути 17 апреля, в три часа дня, прямо к Цепному мосту, в Третье отделение, где уже находились другие «братчики».

Один только Гулак еще 1 апреля, после новой последней неудачной попытки графа Орлова выведать у него «сообщников», — был переведен в страшный Алексеевский равелин Петропавловской крепости, ибо «и при новом допросе показал прежнее, ничем не преоборимое упорство».

Не все участники Кирилло-Мефодиевской организации были так же стойки и мужественны, как Гулак. Белозерский, Костомаров, Андрузский, Кулиш давали жандармам пространные показания, пытались выгородить себя, сваливая всю вину на других.

Особенно постыдно держал себя студент Андрузский; человек нервнобольной, он на допросах выбалтывал все, что знал. Показания Андрузского сильно повредили «братчикам».

— Главная цель, соединявшая всех, — говорил Андрузский на допросе, — была: соединение славян воедино, принимая за образец Соединенные Штаты или нынешнюю конституционную Францию… Меры вытекают из положений — следовательно, должен был повториться 1825 год.

Характеризуя отдельных участников общества, Андрузский показывал следующее:

— Костомарова ложно понятые идеи совратили с пути истины и повели к гибели. Он часто говорил, а действовал слабо. Приехал Тарас Григорьевич Шевченко. Его поэтические слова гремели по всей Малороссии; надеялись иметь в нем своего Шиллера. Свои «Кавказ», «Сон», «Послание к землякам» он привез из Петербурга. Костомаров приглашал его к себе на вечера, и тут-то Шевченко читал свои пасквили. Я морщился, Костомаров зевал, но Шевченко все превозносили до небес. Шевченко писал пошлые стихи и побуждал к большей деятельности общество. Он называл подлецами всех монархистов.

— Гулак в Дерпте напитался своих мыслен. Я бывал у него редко.

— Пальчиков только и бредил республикой; жил у Гулака.

— Навроцкий — человек горячий, чуть ли не наизусть знает сочинения Шевченко.

— Посяда — казенный крестьянин; он только и думал, что о крестьянах. Видя тягостное положение крестьян, сам крестьянин, он задумал во что бы то ни стало облегчить этот быт. Дворян он ненавидел, почитая виновниками всего худого; ненавидел монархизм; негодовал на духовенство. Шевченко почитал великим поэтом.

— Кулиш — иного знать не хотел, кроме Малороссии. Белозерский его в полном смысле ученик. Маркович обоготворял гетманщину и славянизм; в последнее время он мало что и делал.

Много разглагольствовал на следствии и перепуганный Костомаров, наговаривая на всех, моля о пощаде.

В день второго допроса Костомарова привезли в Петербург Шевченко. Его допрашивали единственный раз — в понедельник, 21 апреля 1847 года.

Допрашивал Шевченко «сам» Дубельт, в присутствии чиновников Третьего отделения Попова и Нордстрема.

Дубельт с особенной ненавистью относился к передовым литераторам; известно, как он сокрушался, что не успел «сгноить в крепости» Белинского. «Черты его, — вспоминает Герцен (его студенческое «дело» также вел Дубельт), — имели что-то волчье и даже лисье, то есть выражали тонкую смышленость диких зверей, вместе уклончивость и заносчивость».

В. Н. Репнина. Портрет работы неизвестного художника.

Об этом допросе спустя десять лет Шевченко вспоминал:

— Дубельт со своими помощниками, Поповым и Нордстремом, в своем уютном кабинете, перед пылающим камином, меня тщетно направлял на путь истинный, грозил пыткой и в заключение плюнул и назвал меня извергом рода человеческого.

Шевченко после обычных вопросов — «ваше происхождение, воспитание, занятия» и пр. — были предложены следующие «вопросные пункты»:

«3. Кем сочинены устав и правила Славянского общества, кто их распространял?

4. Не было ли у вас тетради с возмутительными воззваниями и кто распространял экземпляры оной?

5. Кем изобретены символические знаки общества, кто именно имел их?

6. В чем состояли подробности предположений славянистов?

7. Какие замыслы были против настоящего образа правления в России и какое правление предполагалось ввести?

8. Каким образом славянисты предполагали распространять образование между крестьянами и тем приготовлять народ к восстанию?

9. Кто и в каком виде хотел учреждать школы для простого народа, сочинять книги и какого содержания, кто собирал деньги для этих целей, и не предназначались ли эти деньги для каких-либо других преступных целей?

10. Не было ли предположений действовать оружием?

11. Кто из приверженцев славянства наиболее действовал, склонял и возбуждал к преступным замыслам, и не было ли одного, который всем руководил?

12. Правда ли, что Костомаров был представителем умеренной славянской партии, а Гулак его последователем, и что вы с Кулишом были представителями неумеренной малороссийской партии Славянского общества?»

На все эти вопросы Шевченко отвечал одной строкой: «3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-й мне совершенно неизвестны».

Только на один вопрос, касавшийся попавших в руки жандармерии революционных своих стихотворений, Шевченко отвечал более пространно.

«Будучи еще в Петербурге, — писал он, — я слышал везде дерзости и порицания на государя и правительство. Возвратясь в Малороссию, я услышал еще более и хуже между молодыми и между степенными людьми; я увидел нищету и ужасное угнетение крестьян помещиками, посессорами и экономами-шляхтичами, и все это делалось и делается именем государя и правительства».

И, находясь в заключении, крепко сжатый жесткой лапой царя-медведя, Шевченко продолжал жить помыслами и идеалами революционной демократии.

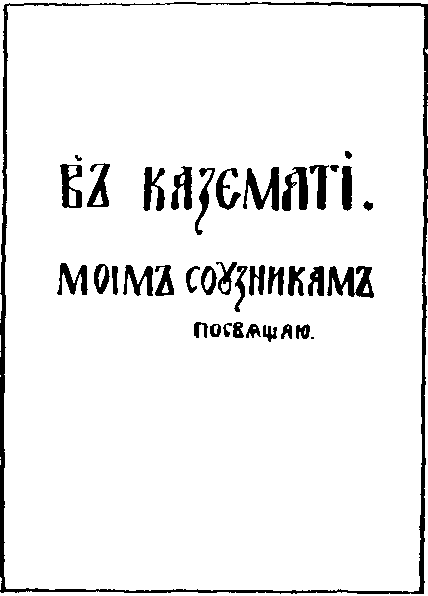

В каземате у Цепного моста им было написано четырнадцать стихотворений, которые он так и озаглавил — «В каземате», с подзаголовком «Моим соузникам посвящаю».

Развивая идеи своего «Завещания», Шевченко повторяет здесь, что высшее назначение поэта — самоотверженное служение идеям народного блага и свободы:

Мне, право, все равно, я буду

На Украине жить иль нет.

Забудут или не забудут

Меня в далекой стороне —

До этого нет дела мне.

В неволе вырос меж чужими,

И не оплаканный своими,

В неволе, плача, я умру

И все в могилу заберу.

Не вспомнят обо мне в кручине

На нашей славной Украине,

На нашей — не своей земле.

Родной отец не скажет сыну

О том, как я в неволе жил:

«Молися, сын, за Украину

Когда-то он замучен был»

Мне все равно, молиться будет

Тот сын иль нет… и лишь одно,

Одно лишь — мне не все равно:

Что Украину злые люди,

Лукавым убаюкав сном,

Во сне ограбят и разбудят.

Ох, это мне не все равно!

На Шевченко не действовали ни запугивания Дубельта, ни вкрадчивые советы Попова, ходившего из камеры в камеру и ласково «убеждавшего» заключенных давать раболепные и «откровенные» показания.

Костомаров, прямо под диктовку Попова написавший свои показания, — «в отмену прежних по тому случаю, что прежние составлял он под влиянием расстройства ума», — искренне изумлялся стойкости и твердости Шевченко.

Когда 15 мая всех привлеченных к делу одновременно вызвали для очных ставок, они впервые сошлись все вместе, ожидая перед дверью. Костомаров вспоминает эту минуту:

— Всех нас привели в зал. Был там и Шевченко, беззаботно веселый и шутливый, как ни в чем не бывало. Он комически рассказывал, как во время возвращения его в Киев арестовал его на пароме косой квартальный; замечал при этом, что недаром он издавна не терпел косых. А когда какой-то жандармский офицер, знавший его лично во время его прежнего житья в Петербурге, сказал ему: «Вот, Тарас Григорьевич, как вы отсюда вырветесь, то-то запоет ваша муза», — Шевченко иронически отвечал: «Да кой же черт меня сюда занес, если не эта дьявольская муза!»

Перед тем как Шевченко был доставлен в Петербург, находившийся все еще в столице Бибиков получил из Киева новое сообщение: на стене одного дома была обнаружена рукописная антиправительственная прокламация, озаглавленная «К верным сынам Украины».

Прокламация была расклеена за два дня до ареста Шевченко — 3 апреля. К этому времени арест всех известных полиции по доносу Петрова членов Кирилло-Мефодиевского общества был уже произведен, следовательно, жандармы оказались перед фактом, что какие-то активные противоправительственные силы еще продолжали оставаться на свободе.

Титульный лист работы Т Г Шевченко к циклу «В каземате».

13 апреля Бибиков доложил начальнику Третьего отделения о «возмутительной прокламации», а граф Орлов на следующий день сделал доклад царю. Николай написал на докладе Орлова:

«Долго этой работе на Украйне мы не верили; теперь ей сомневаться нельзя, и слава богу, что так раскрылось. Бибикову дай знать, что пора на место и надо везде строго смотреть».

Царскую карандашную резолюцию, чтобы не стерлась, граф Орлов, по обычаю, покрыл прозрачным лаком…

Третье отделение, с одной стороны, было очень взволновано и готово обрушиться самыми жестокими репрессиями на «возмутителей спокойствия», а с другой, не имея в руках настоящих и полных сведений о повсеместно разраставшейся подпольной антиправительственной деятельности, хотело несколько смягчить впечатление. Это отразилось и в докладе Орлова царю после окончания следствия по кирилло-мефодиевскому делу:

— Украино-славянское общество святых Кирилла и Мефодия было не более как ученый бред трех молодых людей. Зло еще не созрело; частию уничтожилось само собою, а остальное предотвращено распоряжениями правительства.

Так думать было утешительнее, чтобы не слишком пугать царя…

Тот же страх отразился и в нечеловечески жестоких приговорах над теми, кого правительство имело основание опасаться и в дальнейшем. В кирилло-мефодиевском деле это проявилось в решении судьбы Шевченко и Гулака.

Кирилломефодиевцы были покараны совсем не одинаково; если кандидата 10-го класса Белозерского царь распорядился направить «за откровенность — прямо на службу в Олонецкую губернию под надзор», то «коллежского секретаря Гулака, как главного руководителя Украино-славянского общества, вначале и долго запиравшегося в своих преступных замыслах, а еще более как человека, способного на всякое вредное для правительства предприятие», Орлов предложил заключить в Шлиссельбургскую крепость на три года и потом отправить его в отдаленную губернию под строжайший надзор.

Но Николаю этого показалось мало; он всегда любил решения «е вполне ясные, оставляющие место для любого произвола; к приговору о трехлетием заключении Гулака в крепости монархом было прибавлено: «Буде исправится в образе мыслей». Такой припиской срок заключения в крепости делался неопределенным и фактически бесконечным.

Участие Шевченко в тайном обществе Кирилла и Мефодия жандармам не удалось доказать, и он был отнесен к числу лиц, «виноватых по своим собственным, отдельным действиям».

Шевченко, как указывалось в докладе, «сочинял стихи «а малороссийском языке самого возмутительного содержания»; в них поэт «с невероятною дерзостью изливал клеветы и желчь на особ императорского дома… Шевченко приобрел между друзьями своими славу знаменитого малороссийского писателя, а потому стихи его вдвойне вредны и опасны… Судя по тому чрезмерному уважению, которое питали и лично к Шевченко, и к его стихотворениям все украйно-славянисты… по возмутительному духу и дерзости, выходящей из всяких пределов, он должен быть признаваем одним из важных преступников».

Николай I, «коронованный фельдфебель», мстительный, как все трусливые люди, к каждому из проектов приговоров Третьего отделения прибавил отпечаток собственной злобной души. Даже приговоры вполне «раскаявшимся» Костомарову и Кулишу были высочайшей конфирмацией хоть немного, да ухудшены.

В отношении Шевченко Третье отделение предлагало:

«Художника Шевченко за сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений, как одаренного крепким телосложением, определить рядовым в Оренбургский отдельный корпус, с правом выслуги, поручив начальству иметь строжайшее наблюдение, дабы от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений».

К проекту графа Орлова и Дубельта Николай сделал «собственною его императорского величества рукою» приписку: «Под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать».

Таким образом, если даже Третье отделение ставило поэту и художнику условием только содержание его будущих произведений, то самодержавный медведь варварски лишал человека вообще всякого права на духовное творчество.

«Август язычник, ссылая Назона к диким гетам, не запретил ему писать и рисовать, — с горечью писал в своем «Дневнике» Шевченко спустя десять лет. — А христианин Николай запретил мне то и другое. Оба палачи. Но один из них палач-христианин! И христианин девятнадцатого века…»

В конце концов в официальном приговоре стояла совсем уже непонятная формула:

«Определить Шевченко рядовым в отдельный Оренбургский корпус, с правом выслуги, под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать, и чтобы от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений».

Из-за неясности этого решения (а также и оттого, что фактически Шевченко был лишен «права выслуги») впоследствии поэту пришлось пережить немало тяжелых преследований. Во всяком случае, при объявлении приговора Шевченко устно было «разъяснено», что в запрещение писать не входит «писание обыкновенных писем».

«Россия велика и сильна, — с восторгом писал в своих интимных «Записках» Дубельт, — русский царь у себя, дома, бог земной!»

Медведь подминал под свою тяжелую лапу все живое, все жаждущее жизни…

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Последние несколько лет одиночество Раневской скрашивал Мальчик – бездомная дворняжка, которого ей когда-то принесли больного с перебитой лапой.

Последние несколько лет одиночество Раневской скрашивал Мальчик – бездомная дворняжка, которого ей когда-то принесли больного с перебитой лапой. Как это нередко бывает с одинокими бездетными людьми, у которых остался огромный нерастраченный запас материнских чувств, к