Глава двадцать седьмая «ГОТОВЛЮСЬ К УХОДУ ИЗ ЖИЗНИ»

Глава двадцать седьмая

«ГОТОВЛЮСЬ К УХОДУ ИЗ ЖИЗНИ»

Внутреннее зрение. — Опять надо собирать камни. — Прощальный мотив. — Без иллюзий. — «Особое я»

Между тем наступала короткая прекрасная весна, когда в соответствии с ритмом природы он чувствовал себя лучше (а заболевал всегда осенью). В дневнике уходят на второй план заботы о здоровье — видимо, недомогания не докучали. Он обращается к коллегам по академии, направляет записки президенту. Особенно его возмущает совершенно недопустимое поведение цензуры, потому что продолжает получать иностранные журналы с вырезанными или замаранными статьями. Кто-то по-прежнему отслеживает, что ему можно читать, а что нет. Если мы хотим восстановить разрушенное, мы должны развивать науку в полном объеме, что невозможно без свободы мысли, пишет он.

Из всех институтов Академии наук только два, утверждает Вернадский, устроены правильно: физический институт Капицы и бывший Павлова. В остальных талантливые люди прилагают массу усилий, чтобы решать далеко не научные проблемы. Надо строить специальный завод по обеспечению экспериментальной работы. Настойчиво требует возобновить работу Урановой комиссии. Возможно, Вернадский не знал, что с середины 1942 года, когда стало известно о режиме секретности в американских физических институтах, у нас стремительно готовились создать собственную атомную бомбу. «Я считаю необходимым немедленно восстановить деятельность Урановой комиссии, — писал он О. Ю. Шмидту, — имею в виду как возможность использования урана для военных нужд, так и необходимость быстрой реконструкции последствий разрушений от гитлеровских варваров, произведенных в нашей стране. Для этого необходимо ввести в жизнь источники новой мошной энергии. Логически ясно для меня, что таковой на первом месте должна быть энергия актин-урана (уран-235. — Г. А.). Из того, что доходит до меня из иностранной литературы, я вижу косвенные указания на то, что мысль в этом направлении идет как у наших союзников, так и у наших врагов, и очевидно, в этом направлении идут искания»1.

Удивительно, но и теперь Вернадский не утерял возможности устанавливать новые, порой дружеские отношения. В Боровом он подружился с академиком-физиком Леонидом Исааковичем Мандельштамом, вел с ним длительные беседы о самых острых научных проблемах. Сблизился с директором Дома ученых Марией Федоровной Андреевой, человеком необыкновенной судьбы, биография которой может составить сюжет множества книг и фильмов. Он знал ее издалека, но в Боровом они часто встречались и разговаривали и оказалось, что на многое они смотрят одинаково, несмотря на то, что она была пламенной большевичкой. Марии Федоровне в ту пору было 73 года, но в ней еще оставалось много от ее прежней артистичной внешности, женской прелести в соединении с большим умом, что заставляло многих больших людей века влюбляться в нее. У них обнаружилось множество общих знакомых в прошлой жизни. 5 февраля 1943 года записывает: «В ней я нашел сейчас верного друга. Не ожидал, что это возможно в моем возрасте»2.

Однако это был не последний сюрприз. 1 июля 1943 года Владимир Иванович сделал предложение Анне Дмитриевне. Невероятный этот сюжет все же требует минимума разъяснений. Анна Шаховская была глубоко верующей христианкой. Она принадлежала к той ветви гонимой Русской церкви, которую называют катакомбной, самой глухой и потаенной. По всей видимости, это был очень узкий и тесный круг христиан, за которыми охотились не только чекисты, но и ставшая официальной с 1943 года сергианская Церковь. И в соответствии со своими убеждениями она ему отказала. Она давно и твердо дала обет безбрачия и не собиралась его нарушать. А выходить замуж фиктивно, из престижа, но без осуществления брака для христианина тоже большой грех. Все это она объяснила Владимиру Ивановичу, который рассчитывал, оказывается, не только на духовное единение.

В двух записях он поведал об этом событии. 2 июля 1943 года: «Вчера к вечеру — Аня. Поговорили. Для меня это поворот и свободное — вне обычных рамок — проявление глубокого чувства. Думаю, что все решится, как я хочу — но не знаю, насколько у меня есть мужская сила. Сам не знаю. Одно духовное — недостаточно. Но <мне> больше 80 лет! Неясно. Но 1-го < июля> было со стороны Ани — решительно отрицательно»3. На другой день последовал окончательный разговор, все разъяснивший. Решилось не так, как он хотел.

Дневник 3 июля: «Вчера грустный для меня разговор с Аней. Она в христианстве взяла за основу “монашеский обет” — со всеми последствиями сохранения девственности. <…> Те грубые половые представления — как непорочное зачатие Христа — являются основными данностями христианства. <…>

Несомненным мне представляется, что в этой форме этики и религии, которая может охватывать сознательно строящих свое жизненное поведение, половой процесс не может быть отрицаем, так как — при эволюции живого — принцип Дана — т. е. направленности эволюционного процесса и сам процесс не может существовать для человека без полового процесса. Поэтому я в основу этики кладу только его как нормальное положительное благо, с которым нельзя бороться, а надо дать ему возможность проявления, как исполнения своего обязательства перед потомством, перед будущим. <…> Исторически опыт поколений в монашестве — как группы населения, где “разврат” дает больший процент, чем в среднем быту. <…>

Мне представляется обет безбрачия (борьбы с нормальным половым влечением) идущим против естественного процесса — разложением, а не подвигом. Исторически среди монахов были величайшие люди, но единицы не могут приниматься в расчет для этики “естественной”, единой»4.

Оба остались верны своим убеждениям. Он с молодых лет считал, что человек должен быть развит гармонично. Все зависит от высоты развития личности. Уже в рассуждениях о самиз-датовской толстовской «Крейцеровой сонате» писал, что не смотрит на тело как зверя с дурными инстинктами. И как историк он знал, что христианство создало моногамный брак, в котором молодые люди должны сживаться, используя лучшие стороны духа, души и тела. Наука показывает, что извращение добрачных отношений и брака в ханжеской морали, в запретах дало огромное количество болезней — физических и психических. Он опередил в этих взглядах свое время, как и в науке, ровно на 100 лет.

Анна Дмитриевна тоже действовала в соответствии со своими убеждениями, что он всегда уважал. Но полагал, что она погубила свою жизнь.

К этой теме до конца дней жизни Вернадского они не возвращались[17].

Уже с начала лета Вернадский стал забрасывать академическое начальство требованиями возвращения в Москву, а пока жизнь проходила в том же порядке труда и отдыха.

Второго августа Анна Дмитриевна пишет Личкову: «Ведь Вам, верно, хочется знать, как он справляется со своим горем, со своим одиночеством? А также и с возрастом, который все же уносит силы, ослабляет память, уменьшает энергию в работе. Вот и хочется Вам написать обо всем этом.

По отношению к нам, его окружающим, Владимир Иванович очень трогателен и внимателен. Он так благодарит за каждую мелочь, с такой тревогой относится к нашим болезням и недомоганиям, входит во все, что прямо поражаешься его душевной мягкости, которая раньше, казалось, была глубоко спрятана и изливалась, может быть, только на Наталию Егоровну. И несмотря на то, что ему, конечно, очень без нее тоскливо, бывают минуты, когда он с сияющими глазами говорит о чем-нибудь.

От жизни он не отходит и чувствует себя еще вполне живым. Но в работе иногда память изменяет, и в собственном тексте он иногда запутывается, чему очень способствует то, что он ведь слушает, а сам не читает, и потому вставки, ход мысли, изложения он воспринимает в несколько ослабленном виде»5.

Дочери Вернадский писал, что теряет зрение и слух и молодой остается только голова. На что Нина Владимировна, как врач, утешала отца. Его близорукость не патология, а особое свойство «внутреннего зрения». Потери компенсируются особой способностью видеть потаенную суть вещей. Недаром иногда люди с плохим зрением так умеют уходить в себя, живут сокровенным размышлением.

* * *

В июле, перед отъездом он совершил еще один неординарный поступок: послал Сталину и в газету «Правда» статью «Несколько слов о ноосфере».

Возможно, импульс, вызвавший статью, — события вокруг его восьмидесятилетия. Написав в благодарственной телеграмме вождю о ноосфере, он решил кратко выразить ее суть для широкой публики, во-первых, а во-вторых, как бы поддержать по-своему соотечественников в тяжких испытаниях войны. Победа над фашизмом, которая неизбежна, должна привести, как он считал, к большей свободе, к большей жизненной сознательности. Человеческая история развития разума совпадает с геологической, не противоречит ей. И она требует, чтобы в оболочку разума входила свобода мысли — прежде всего научная и демократия, весьма несовершенное, но лучшее из всех возможных устройств государства.

Вот что он писал в сопровождении статьи: «Боровое, 27 июля 1943 года. Дорогой Иосиф Виссарионович! Посылаю Вам текст моей статьи, которую я послал в редакцию “Правды” одновременно с этим и которую было бы полезно поместить в газете ввиду того, что я указываю на природный стихийный процесс, который обеспечивает нашу коренную победу в этой мировой войне.

В телеграмме, которую я послал Вам, передав в пользу Красной Армии половину премии Вашего имени, мною полученной, я указываю на значение ноосферы. С глубоким уважением и преданностью

В. Вернадский.

Посылаю Вам статью, так как не знаю, будет ли она опубликована»6.

Конечно, ответа он не получил и в «Правде» статью не увидел.

В обратный путь тронулись 24 августа 1943 года. Ему, когда-то пешком исходившему всю страну, очень интересно увидеть ее теперь хотя бы из поезда. Он не отходит от окна.

Проехали великие степи, потом через Урал, который так хорошо знал. Отмечает новое: всюду двухколейную железнодорожную магистраль и обилие заводов. Но вот поезд пересек Волгу у Сызрани, и приблизилось особенно волнующее место: Вернадовка. Станция не изменилась за последние 30 лет. На месте сгоревшего в революцию (одновременно с его домом и библиотекой) вокзального здания построили такое же, все того же неопределенного рыжего цвета.

Однако как внешне изменилась та страна, по которой теперь проезжал! Как бесконечно далекими кажутся ему те времена, когда ездил сюда на земские собрания, когда Адя устраивал здесь столовые, спасая людей от голода. Может быть, впервые за тысячелетие время ускорилось и перемены в ноосфере идут великими темпами?

Уже в Казахстане новшества бросались в глаза. Вся Азия — уже не кочевая, а оседлая, охваченная русской культурой страна. В каждой республике возникли свои академии наук, о чем они с Ольденбургом когда-то и не мечтали. Введено всеобщее начальное обучение. Возникло множество институтов, музеев, консерваторий, театров, стадионов. Даже эвакуация сюда ленинградской и московской интеллигенции сыграла большую положительную роль.

По приезде в Москву суммировал свои дорожные впечатления в письме Георгию. Писал об огромном сдвиге в просвещении на той огромной территории, которой тот как историк занимался — в Евразии. Доступно не только среднее, но и высшее образование. Правда, количество школ — еще не их качество. В дневнике за 19 марта 1944 года отчеканил: «Огромный шаг назад в нашей высшей школе по сравнению с блестящим подъемом [времен] моей молодости. Высшая школа в упадке, напоминающем время Николая I»7.

Зато плоды земской работы в начальной школе пошли впрок. Фундамент заложен безвестными и безымянными русскими интеллигентами: учителями, врачами, агрономами, учеными. Новые правители вынуждены развивать окраины. Культура ускоряется и углубляется благодаря подвижнической работе отдельных личностей.

Россия выполнила свою великую миссию. Она завершила Великие географические открытия. Идя встречь солнцу, как писал когда-то Георгий, принесла знания в Среднюю Азию, в Сибирь, на Дальний Восток. Научная сеть покрыла теперь земной шар целиком, приближая неведомое будущее.

Переезд помог ему охватить, представить эти великие процессы, в которых так бурно участвовал и он сам, и его друзья.

В другом письме сыну по приезде в Москву писал: «Я сейчас пересматриваю свою жизнь и подбираю материал для той книги, которую могу еще дать: “Пережитое и передуманное”. <…> Сколько я видел выдающихся людей!

И как ученому мне пришлось пережить переворот в жизни человечества, который может быть сравнен с тем, что было дано в эпоху Древней Греции, близко к началу нашей эры, и к эпохе Ньютона.

Думаю, что мы подошли даже к большему.

В то же самое время это связалось в жизни человечества и нашей планеты с ноосферой.

Это, вероятно, небывалый по мощности и глубине планетный процесс»8.

Путешествие заняло неделю. 30 августа прибыли в Москву. Без Наталии Егоровны он поднялся в пустой дом.

* * *

За два года квартира обветшала, требовался ремонт, и, пока его делали, Вернадский уехал в Узкое и начал разбираться с делами.

В Москву постепенно возвращались академические учреждения и библиотеки. В сентябре приехала лаборатория, которая все разрасталась и насчитывала уже 40 сотрудников. В Старомонетном переулке стало совсем тесно. Но строительство здания для задуманного института началось только после войны.

Не всех досчитался он среди сотрудников. Осенью 1941 года ушел в московское ополчение и не вернулся Леонид Кулик, хранитель метеоритной коллекции Академии наук. На фронте и Кирилл Флоренский. О войне он узнал в экспедиции далеко от Москвы. Вернувшись, лабораторию уже не застал. Некоторое время Флоренский работал в группе оборонного значения у Ферсмана, где нашел рецепт дешевых маскировочных красок. Но весной 1942 года был призван, несмотря на близорукость. С этого времени он находился на фронте в артиллерийской разведке.

Теперь Вернадский пытается отозвать его, пишет непременному секретарю Н. Г. Бруевичу, побуждая того ходатайствовать перед командованием: Флоренский-сержант теряется в массе, а Флоренский-ученый — драгоценная единица. Но ходатайства не помогли. Флоренский вернулся лишь весной 1946 года и продолжил геохимические исследования.

Потери науки огромны. Но, главное, нужно ее реорганизовывать и покончить с режимом секретности, с неинформированно-стью русских ученых в текущих научных данных. Вернадский составляет записку против зловредной «Международной книги», не столько снабжающей ученых иностранной литературой, сколько всячески затрудняющей обеспечение. Нужно покончить с государственной монополией на информацию, пишет он.

Сам он на особом положении, пользуется большей свободой, чем другие, еще благодаря и личным связям, которые улучшились по приезде из Борового. Сын прислал ему подарок, чрезвычайно обрадовавший отца: написанный им первый том многотомной истории России. Издание предпринято Йельским университетом. Первые шесть томов взял на себя Георгий Владимирович. (Им написаны они все — от древнейших времен до начала Московского царства.)

Дочь сообщала, что заведует женским отделением в большом госпитале под Бостоном, вполне довольна своей работой. Зять заведует кафедрой иранистики в Йельском университете.

И все же идея поездки в Америку теперь, после возвращения, не выглядит столь уж четкой, хотя до весны 1944 года он много об этом думал и писал. Через знакомых прощупывает безошибочные ходы в правительство, чтобы не обращаться наобум. Иногда охватывает отчаяние от всеобщей бестолковщины, от духовного и физического насилия. Дневник 28 мая 1944 года: «Вчера чувствовал унижение жить в такой стране, где возможно отрицание свободы мысли. <…> Ярко почувствовал, что помимо всего прочего хочу прожить и кончить жизнь в свободной стране. Я подумал в этой печальной обстановке — надо ехать в США в свободную страну и там в родной среде детей и внучки (и друзей) кончить жизнь»9.

Пока работал, как всегда. Зимой мало выходил из дому. Изредка ездил в лабораторию. Как раз в один из мартовских дней, когда Вернадский появился в Старомонетном, к нему была вызвана А. П. Виноградовым В. С. Неаполитанская. Ее принимали главным бухгалтером в БИОГЕЛ, а поскольку директор имел обыкновение лично беседовать с каждым новым сотрудником, Виноградов представил ее Вернадскому.

Валентина Сергеевна с большим волнением вспоминала эту встречу, внимательный и добрый взгляд голубых глаз Владимира Ивановича, проникавший, как ей показалось, прямо в душу. Встреча с ним изменила ее судьбу. При жизни Анны Дмитриевны Шаховской Валентина Сергеевна помогала ей в работе по Кабинету-музею и стала ее духовной преемницей.

В день рождения 12 марта вся лаборатория почти в полном составе — Виноградов и еще 35 человек — приехала в Дурновский. Поздравили Вернадского с днем рождения, преподнесли цветы и сфотографировались. Потом состоялось традиционное чаепитие.

Весной Вернадский переделал для скромного академического журнала «Успехи современной биологии» посланную Сталину статью «Несколько слов о ноосфере». Летом подписал ее в печать и послал рукопись сыну. 11 августа записал в дневнике: «Очень хорошее письмо Георгия. Он понял, мне кажется, вполне мою мысль — как он хорошо выразился: <…> “Твою статью о ноосфере прочел с громадным интересом. Твои мысли имеют громадное значение не только для естествоиспытателя, но и для историка: ты даешь синтез природного и исторического процесса”.

Написал ему, что хотел бы, чтобы она появилась на английском языке»10. Статья вышла в переводе Георгия Вернадского в 1945 году в американском научном журнале11.

С научной точки зрения это несколько слов. Если «О состояниях пространства» и «Химическое строение» — мощнейший финал всей жизненной симфонии, звучавшей на протяжении всего пути, то заключительная статья — несколько нот, прощальный мотив. Вернадский указывает на значение понятия ноосферы, на предшественников, на проявление эволюционного процесса, но содержания их не раскрывает. Статья прочитывается только в контексте предыдущих сочинений о ноосфере. Она — лишь ключик к кладам мысли, скрытым в малотиражных академических изданиях прежних лет, запечатанных «клеймом» РИСО.

* * *

Есть в появлении последней статьи некоторая прекрасная, но печальная и даже пугающая своей определенностью завершенность.

Еще в декабре 1942 года из Борового писал Ферсману: «Вообще я думаю, что заканчиваю свою научную деятельность не в смысле мысли, но в смысле творчества. Если еще проживу, то надо переходить на более легкую работу»12.

Да, как всегда, точно ощущает свое эмоциональное, умственное и физическое состояние, знает, что ничего нового он уже не создаст. Всю программу Горной Щели сумел выразить, сумел вспомнить. Душа высказалась.

Опасная, но неизбежная мысль. Трудно и почти невозможно понять ее и молодому, и зрелому человеку. И только тот, кто почувствовал грозные признаки старости, тот представит себе, что значит завершенность и отсутствие больших планов.

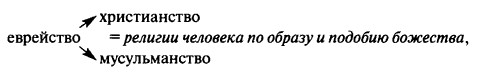

Такова плата за сознательное и великолепное знание себя. Оно избавляет от иллюзий. Его жизнь — в творческом порыве. И если он иссяк, то уход теперь — лишь вопрос времени, дело случая. Тело отпущено, оно не удерживается здесь напряжением творчества, ума и воли. Эти последние месяцы он продолжает много размышлять о религии. Мысли о личностях, из духовных творческих достижений которых складывается божественное начало в мире, нечто вечное, связываются у него с преодолением традиционного антропоморфного представления о божестве. Формы религии должны измениться, писал он Елене Григорьевне Ольденбург, это дело будущего.

В последнее лето в Боровом прочитал снова и последовательно Ветхий и Новый Завет целиком (Библию взяла с собой в Боровое Екатерина Ильинская). И теперь еще больше утверждался в мысли, что только наука должна разгадать загадку Бога. Во всяком случае, ее данные должны быть хорошо осмыслены при создании новых форм религии. В дневнике 22 августа 1944 года перед возвращением из Узкого записал: «Для меня ясно, что — если есть религиозное понимание реальности, то в научной работе мы с ним не сталкиваемся. Поэтому на меня произвело большое впечатление, что я, исходя из различия живых и косных тел Земли, встретился с пантеизмом и гилозоизмом, резко противоречащим господствующим религиям:

[что] явно не совпадает с научными выводами. Для меня такое понимание религии является грубым искажением истины»13.

По приезде из Узкого он работает в том же темпе, как и всегда, над книгой. Больше стало воспоминаний, поэтому Анна Дмитриевна много читает ему мемуаров. Он консультирует и руководит лабораторией, выступает на совещаниях. Ездит знакомиться с новыми опытами, но в глубине души, перед собой, знает, что прожил полностью все, что просмотрел на внутренней киноленте тогда, в феврале 1920-го.

* * *

«Пережитое и передуманное» так и не начата как книга. Зато он оставлял в большом порядке свои бумаги, «Хронологию», свою огромную переписку. Оставлял Анне Дмитриевне. И как предсказано, без всякой опаски приближался к неизбежному рубежу. Был полностью готов к неведомому пути.

За два года до смерти 27 декабря 1942 года записал: «В общем, я все время неуклонно работаю.

Готовлюсь к уходу из жизни… Никакого страха. Распадение на атомы и молекулы. Если что может оставаться, то переходит в другое живое — какие-нибудь не единичные формы “переселения душ”, но в распадении на атомы (и даже изотопы?). Bepa Вивекананды неопровержима в современном состоянии науки. Атомно живой индивид — и я в том числе — особое Я.

Ясно для меня, что творческая научная мысль дошла до конца. <…>

Живу в мире перемен.

Начало ноосферы. Это доступно.

Какой переворот пережит»14.

Личность не перестает существовать, накладывая свою печать на вещество. Ощутим, но не внятен язык вечности, к которой она приобщается. Знал только, что его островок, остров в океане времени, не исчезнет.

Двенадцатого декабря, приняв ванну, долго беседовал в гостиной с посетительницей. То была очередная просительница, которой нужно помочь. Беседа длилась долго, и Вернадский прозяб. Пришлось лечь в постель, потому что поднялась температура. Последствия этой обычной простуды — постельный режим на две недели.

Анна Дмитриевна приходила, как всегда. Писала под диктовку письма, читала вслух. В связи с книгой о старых уральских заводах захотел послушать «Капитанскую дочку» и наслаждался прозрачной пушкинской прозой.

Приходили А. П. Виноградов и другие сотрудники БИОГЕЛа, сосед геолог А. Г Вологдин, внучка двоюродной сестры Зиночка. Посетивший его тогда В. П. Анциферов принес фотографии своего учителя Гревса. Вернадский разволновался, писал Анциферов в мемуарах, рассматривая снимки, и каждый пометил на обратной стороне, когда сделан.

Двадцать четвертого декабря ему разрешили встать, и он решил приступать к работе. Позавтракал и, захватив бумаги и письма, направился в кабинет. Но вдруг покачнулся, зацепился ногой за ковер и повалился на пол.

Анна Дмитриевна и домашние перенесли его на кровать. Вызвали врача, который определил, что произошло кровоизлияние в мозг. Не действовала вся правая половина тела. Способность речи пропала.

Итак, он умирал от той же причины, что и отец. Удар был смертельный. «Сознание было, — записывала Анна Дмитриевна, — но общение с окружающими не удавалось»15.

Мозг его сопротивлялся еще две недели. Сердце остановилось 6 января 1945 года в пять часов пополудни.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ По мере того как я становился признанным писателем, повышалось мое материальное благосостояние и шире становился кругозор. Я заставлял себя писать и перепечатывать тысячу слов ежедневно, включая воскресные и праздничные дни, и по-прежнему

Глава двадцать седьмая

Глава двадцать седьмая Путешествие Магомета в Мекку на поклонение Каабе. Его женитьба на Маимуне. Халид ибн ал-Валид и Амру ибн ал-Аас становятся его последователями.Настало наконец время, когда в силу договора с курайшитами Магомету и его последователям дозволялось

Глава двадцать седьмая

Глава двадцать седьмая Сталин снова подает в отставку. Троцкий смещен. Бухарин предлагает опыт СтолыпинаА пока устоявший в партийном шторме генеральный секретарь позволил себе критиковать Каменева и Зиновьева, что вызвало скандал. На курсах секретарей уездных

Глава двадцать седьмая. По «Оси»

Глава двадцать седьмая. По «Оси» Первые дни лагерь казался блаженным краем. Вокруг лес, прозрачный воздух – густой настой хвои, грибов, моха, смолистых бревен… В зоне разрешалось до отбоя ходить по всему двору, в ларьке можно было купить махорку, мыло, хлеб. Я продал шинель

Глава двадцать седьмая

Глава двадцать седьмая Путешествие Мухаммеда в Мекку на поклонение Каабе. Его женитьба на Маимуне. Халид ибн аль-Валид и Амру ибн аль-Аас становятся его последователями.Наконец настало время, когда благодаря договору с курайшитами Мухаммед и его последователи могли

Глава двадцать седьмая

Глава двадцать седьмая Так называемая хрущевская оттепель и ослабление «холодной войны» положили конец политике «железного занавеса», которая наглухо лишала возможности рядовых советских граждан пересекать границы нашей Советской Родины. И это сказалось прежде всего

Глава двадцать седьмая

Глава двадцать седьмая Пока проблема «Героя нашего времени» обсуждалась в высших правительственных сферах, дела поручика Тенгинского полка М.Ю.Лермонтова шли себе потихоньку: ни шатко ни валко. К середине ноября 1840 года сводный отряд генерал-лейтенанта А.В.Галафеева

Глава двадцать седьмая

Глава двадцать седьмая 1 Пуск!.. Это? решающий момент приближался. Завод затих, словно в предвидении бури. Казалось, даже телефоны не трещали, как обычно. Все было уже переговорено.Друзья и домашние не задавали Лихачеву вопросов. Серго не вызывал к себе.На

Глава двадцать седьмая

Глава двадцать седьмая (р. Волома, 14—15 августа 1942 г.)IЧерез Волому переправились быстро и хорошо. В десять часов утра бригада подошла к реке, а к двенадцати все отряды уже были на восточном берегу.День выдался теплым и солнечным, вокруг было тихо и покойно, по прибрежному

Глава двадцать седьмая

Глава двадцать седьмая Бабушка умерла вовремя.Она, все равно, не пережила бы, момента когда окончательно вырешился вопрос об отмене крепостного права.А это последовало вскоре. Сперва о бывших дворовых, а сейчас же и о крепостных деревенских людях.В именья стали наезжать

Глава двадцать седьмая

Глава двадцать седьмая «Хибарка», в которую мы взошли по трем ступенькам крытого крылечка, состояла, в сущности, только из одной обитаемой комнаты, с огромной русской печкой в правом от входа углу, с тремя небольшими окнами, выходящими в три разные стороны. Загородка

Глава двадцать седьмая

Глава двадцать седьмая Среди друзей в монтерской Павлуша давно равноправный товарищ.Он работает в кабельной сети, и, хотя ему только восемнадцать лет, он пользуется у солидных, пожилых кабельщиков непререкаемым авторитетом. Павел умел подойти к ним и по-дружески

Глава двадцать седьмая

Глава двадцать седьмая Итак, пятеро молодых писателей заварили кашу. «Манифест» вызвал настоящую сенсацию и заставил Золя пережить неприятные минуты. Что побудило «пятерку» к такому неожиданному и резкому выступлению, кто главный зачинщик? Эти вопросы мучили Золя и его

Глава двадцать седьмая

Глава двадцать седьмая Русская Пасха на французском телевидении. Ростропович празднует в моем ресторане падение Берлинской стены У нового «Русского павильона» скоро сложился круг постоянных клиентов. Нас любила ливанская колония в Париже, в те годы многочисленная.

Глава двадцать седьмая «ГОТОВЛЮСЬ К УХОДУ ИЗ ЖИЗНИ»

Глава двадцать седьмая «ГОТОВЛЮСЬ К УХОДУ ИЗ ЖИЗНИ» Внутреннее зрение. — Опять надо собирать камни. — Прощальный мотив. — Без иллюзий. — «Особое я»Между тем наступала короткая прекрасная весна, когда в соответствии с ритмом природы он чувствовал себя лучше (а

Глава двадцать седьмая

Глава двадцать седьмая Гетман Павел Скоропадский. — Знакомство с генералом Врангелем. — Шульгин — член правительства генерала Деникина. — На Кубани между сепаратистами и генералами 3 декабря (нов. ст.) 1917 года английский посол Дж. Бьюкенен получил из Лондона