Похороны Л.Н. Толстого

Похороны Л.Н. Толстого

се с часу на час ждали смерти Толстого, и всем уже было ясно, что нет никаких надежд на его выздоровление… И все-таки, когда пришла эта смерть, стало как-то пусто и одиноко в мире. Страшно было произносить эти тогда еще непривычные слова: «покойный Толстой»… И страшно было подумать, что на веки веков сомкнулись эти правдивые уста и что ни одного толстовского слова мы больше не услышим никогда.

се с часу на час ждали смерти Толстого, и всем уже было ясно, что нет никаких надежд на его выздоровление… И все-таки, когда пришла эта смерть, стало как-то пусто и одиноко в мире. Страшно было произносить эти тогда еще непривычные слова: «покойный Толстой»… И страшно было подумать, что на веки веков сомкнулись эти правдивые уста и что ни одного толстовского слова мы больше не услышим никогда.

Удивительно, какую власть над человеческим сердцем имеет это роковое слово — «никогда».

Оно прозвучало для нас где-то в степной глуши, на маленькой, никому не ведомой станции Астапово и оттуда разлетелось по всей России и по всему миру.

В комнатке начальника станции, на его кровати, под свистки паровозов и грохот поездных колес умирал одиноко великий старик. Знал, что умирает, и прощался с жизнью безропотно и любовно. И пока старая больная грудь боролась со смертью, весь мир, затаив дыхание, ждал и как бы прислушивался к этому свистящему, тяжелому дыханию больного. А когда таинство смерти свершилось, замелькали в первый раз эти непривычные, режущие ухо слова:

«Покойный Толстой».

Ничего удивительного и ненормального здесь не было. Дело самое простое: старик за 80 лет простудился и умер. Но как горько было привыкать к этой смерти и как тяжко было мириться с ней!

Вместе с тысячами других москвичей я тоже поехал в Ясную Поляну, чтобы поклониться гробу Толстого.

Была поздняя осень, стыли леса на первых морозах, и в воздухе перепархивал еще нерешительный первый снежок. От полустанка Козлова Засека вместе с народом мы шли пешком по обмерзлой колее, и все напоминало в этом толстовском уголке такое знакомое, всем близкое и родное прошлое Льва Николаевича. Вот здесь Толстой-юнкер скакал по осенним нолям за зайцами и выпускал борзых.

Это был еще мальчик, не чуявший своей силы. Толстой-франт, Толстой, но три раза в день менявший сорочку и не выносивший людей с дурным французским произношением. Но здесь же создавались потом и «Война и мир», и «Анна Каренина», и почти все, чем прославилось великое имя Толстого.

Все было здесь — и жизнь, и слава, и счастье, и смерть. Вот на этом небольшом клочке земли, среди перелесков и полянок, в этом старом парке, в этой старой усадьбе. Все было здесь.

Как странно и тяжко звучало тогда это простенькое слово — было… А теперь… А теперь, вероятно, в тех комнатах, где я когда-то бывал, стоит гроб и в гробу лежит старик…

В усадьбе весь сад и весь парк были переполнены людьми. Много курсисток, много студентов, много писателей и профессоров. И совсем мало крестьян…

Я бывал не раз в Ясной Поляне, и все мне было здесь знакомо. Вот «дерево бедных» со скамьей вокруг него. Здесь я когда-то ел гречневую кашу вместе с Толстым и инокиней Марией Николаевной. А вот двухэтажный, такой знакомый дом с внутренними лестницами, уютными, старинными лестницами, от которых пахнет семьей и тишиной жизни. Здесь тоже я когда-то бывал и говорил с тем, кто теперь лежит в гробу… Какой он теперь? Изменила ли его смерть, остались ли в знакомом лице следы страдания?

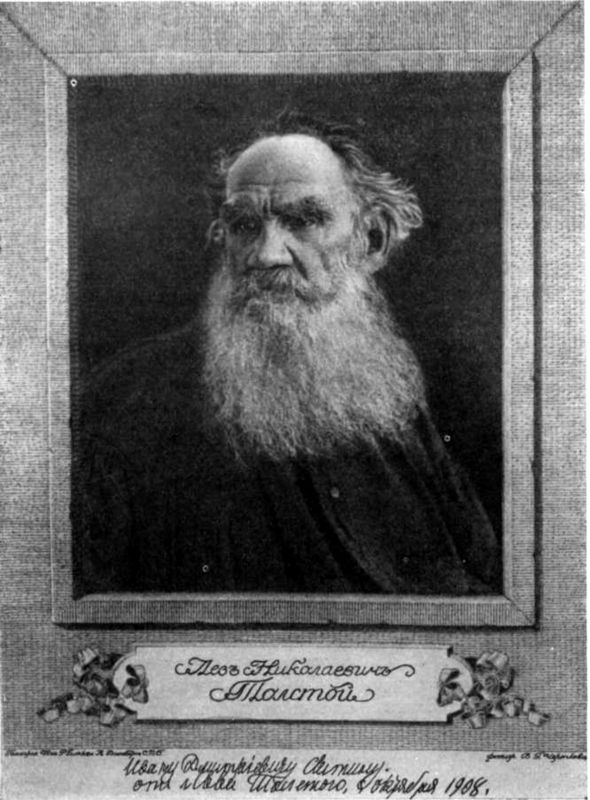

Ивану Дмитриевичу Сытину от Льва Толстого

Чувство нежной грусти, размягчающей душу, охватило меня, когда я переступил порог толстовского гнезда. Как будто я пришел на кладбище, где под маленьким зеленым холмом лежал дорогой и незабвенный человек…

С похоронами опоздали на несколько часов. Кого-то ждали, беспрерывно приходили какие-то телеграммы, и все приехавшие — несколько тысяч человек — хотели непременно проститься с покойным. А это требовало времени. Гроб был поставлен в небольшой проходной комнате, и через эту комнату с благоговением, но без слов и без слез проходили тысячи людей. Слышно было только робкое шарканье бесчисленных ног и общий затаенный вздох тысяч людей…

Я пе узнал Льва Николаевича в гробу. Всем известный львиный нос его показался мне горбатым и острым. Реденькие седые волосы на темени, реденькая, тоже как будто не толстовская борода. Как изменяет смерть!

Я перекрестился, вздохнул, но не заплакал — вероятно, потому, что никто не плакал.

— Прощай, Лев Николаевич, придет пора — увидимся…

У того места, где когда-то, лет восемь — десять тому назад, Толстые-дети («муравейные братья») зарыли знаменитую «зеленую палочку», была вырыта могила. Сюда, простившись с телом покойного, хлынул весь народ, и скоро парк переполнился людьми.

Ждали выноса. Порядок соблюдался благоговейный, толпа стояла, как в церкви. Но не видно было ни духовенства, ни полиции.

— Будут ли речи?

— Нет, не будут…

— А крест на могилу поставят?

— Кажется, нет.

Переговаривались шепотом.

А в парке, в самой глубине, ржали озябшие жандармские лошади. Их не видно было, они были спрятаны где-то далеко, «на всякий случай», но тонкое ржание лошадей трелью переливалось то там, то здесь, и казалось, что где-то близко стоит кавалерийский лагерь. Больше часу все ждали выноса, и наконец показалась печальная процессия с большим дубовым гробом впереди…

Все собравшиеся — несколько тысяч человек — безмолвно обнажили головы и безмолвно опустились на колени. Никто не руководил этой огромной толпой, никто ей ничего не подсказывал, но все действовали, как один. Была потребность стать на колени при виде гроба Толстого — и стали. Была потребность запеть «вечную память» — и запели.

Торжественно, молитвенно и как-то по-особенному задушевно и тепло звучали в парке эти слова: «Веч-на-я па-мять…»

Окончив напев, люди на минуту смолкали, и общий вздох проносился по этой толпе, не желающей вставать с колен… И потом опять, без руководства и без подсказа, толпа сама собой начинала снова:

— Веч-ная па-мять… Веч-ная па-мять…

Кое-где уже видны были заплаканные лица, и многие плакали, не замечая, что они плачут. А большой, тяжелый, дубовый гроб все колебался над опущенными головами толпы и все шел ближе и ближе к могиле…

Вот и дошел… Вот и остановился над глубокой, свежей ямой… Толпа затаила дух и замолчала.

Теперь уже никто не пел «вечную память», и все смотрели на тех людей, которые поставили гроб на землю, подхлестнули под него веревки и тихо, на руках стали опускать в глубину.

Раздался сдержанный, точно сдавленный, истерический вскрик в толпе родных. Это Софья Андреевна. Вскрикнула и, точно извиняясь перед детьми, сквозь слезы скороговоркой сказала:

— Не буду… не буду… не буду!

А люди, которые работали у могилы, уже опустили гроб, и уже слышно было, как часто и быстро стучала по крышке гроба мерзлая земля… И опять без команды, сам собой, запел хор в пять тысяч человек:

— Веч-ная па-мять… Веч-ная па-мять…

Все было кончено, и в безмолвной толпе я заметил поднимавшихся с колен жандармских офицеров, которые на ходу крестились и спешили в глубину парка к своим командам…

Под руки повели дети домой убитую, придавленную Софью Андреевну… Какое скорбное, какое измученное лицо!..

А толпа все еще не хотела расходиться, все еще стояла без шапок. Теперь уже не было благоговейного шепота… Молитва окончилась, и все подходили поближе, чтобы взглянуть на свежий глинистый холмик…

А вдали в разных местах раздавалось чистое и звонкое ржание коней…

* * *

Когда прошли первые траурные дни, родные Толстого должны были подумать о приведении в порядок наследства Льва Николаевича. А. Л. Толстая, В. Г. Чертков и присяжный поверенный Муравьев составили особый комитет и обратились к издателю «Нивы» Марксу, к Товариществу Сытина со следующим предложением. Комитету необходимо получить 300 тысяч рублей за сочинения Л. Н. Толстого. Деньги эти нужны для выкупа Ясной Поляны у наследников Толстого, дабы передать землю в полную и безвозмездную собственность яснополянских крестьян.

Комитет предоставляет право выпустить одно издание сочинений (без права собственности) и предлагает «Ниве» полное собрание сочинений для приложения к этому журналу. А если «Нива» не пожелает, то комитет предлагает разделить право издания пополам и предоставить «Ниве» (за 150 тысяч рублей) выпустить приложение, а И. Д. Сытину (тоже за 150 тысяч) выпустить дешевое или дорогое издание, по его усмотрению.

Оба издателя принципиально согласились принять это предложение, по по вопросу о продажной цене издания между ними вышли разногласия.

Сытин предлагал выпустить сразу два издания: дешевое и дорогое — в 10 рублей и в 50 рублей[76].

А Маркс возражал против дешевого издания и настаивал, чтобы цена сытинских изданий была в 25 и 50 рублей.

Противоречие это было очень трудно устранить, и комитет поставил вопрос: не пожелает ли один из издателей взять все дело на себя и заплатить целиком 300 тысяч?

Чтобы избежать какого-либо торга при наследстве Толстого, я предложил Черткову самому избрать издателя, и Чертков, вполне резонно, остановил свой выбор на Марксе, мотивируя это тем, что при «Ниве» приложения даются бесплатно и, значит, задушевное желание Толстого, чтобы книги его были общей собственностью, в комбинации с «Нивой» ближе к своему осуществлению. К несчастью, однако, Маркс отказался от всякой сделки (он находил цену в 300 тысяч слишком высокой и убыточной), и дело снова повисло в воздухе.

Тогда комитет опять обратился ко мне.

— Не согласитесь ли, Иван Дмитриевич, принять на себя посмертное издание все целиком? Помогите нам выйти из этого положения…

Я посмотрел контракт, который был заключен с Марксом (но не был еще подписан), и согласился.

— Хорошо. Я согласен подписать договор на тех же условиях, какие были предложены Марксу.

Получив в свои руки литературное наследство Толстого, я распорядился им так: 10 тысяч полного собрания было пущено в продажу по 50 рублей и 100 тысяч — по 10 рублей.

Это последнее, десятирублевое, издание разошлось в приложениях к «Русскому слову» и другим периодическим изданиям, принадлежавшим нашему Товариществу.

Конечно, никаких барышей от этого издания наше Товарищество не получило. Мы свели лишь концы с концами. Я принял предложение наследников только потому, что считал долгом издательской совести помочь комитету распутать все узлы, завязавшиеся вокруг яснополянской земли.

Мы все так бесконечно много были обязаны Льву Николаевичу, что не прийти на зов его наследников было бы делом самой черной неблагодарности.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

I. Сомнения Л. Н. Толстого

I. Сомнения Л. Н. Толстого Недороды, систематически случавшиеся в России, в 1891 году приняли форму голода.Царапали истощенную, испаханную землю сохами; скот перевелся, поля не унавоживались. Урожай приходил редко, как счастливая случайность, и не мог покрыть огромных

Уход Толстого

Уход Толстого Между спальней Льва Николаевича и спальней Софьи Андреевны было три двери. Их Софья Андреевна ночью открывала, чтобы слышать Льва Николаевича. Толстой закрыл все три двери, тихо вышел, разбудил кучера, велел закладывать.Ночь была темна: сыро, грязно.Лев

ДРАМАТУРГИЯ ТОЛСТОГО

ДРАМАТУРГИЯ ТОЛСТОГО Когда мы размышляем о русской драматургии XIX столетия, вряд ли придет на ум причислять к плеяде выдающихся отечественных драматургов Льва Николаевича Толстого. Гениальный прозаик, философ, создатель собственного учения, он никогда не претендовал на

Отречение Толстого

Отречение Толстого Духовный кризис, который переживает Толстой примерно с 1877-го по 1884-й годы (любые точные даты, конечно, условны) и который завершился первой попыткой ухода из семьи, его современники и более поздние биографы называли и называют по-разному. Для кого-то это

Отлучение Толстого

Отлучение Толстого ХХ век начался для Толстого событием, которому придавали и придают, пожалуй, даже слишком большое значение из-за общественного потрясения, произведенного им в России. Толстого «отлучили» от православной церкви. В конце ХХ века установилась своего рода

Освобождение Толстого*

Освобождение Толстого* I «Совершенный, монахи, не живет в довольстве. Совершенный, о монахи, есть святой Высочайший Будда. Отверзите уши ваши: освобождение от смерти найдено».И вот и Толстой говорит об «освобождении»:— Мало того, что пространство и время и причина суть

ГЛАВА 2. ПОХОРОНЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО

ГЛАВА 2. ПОХОРОНЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО А теперь пора рассказать о событии, происшедшем осенью 1910 года, – о конце Льва Толстого и о том, как мы бежали из дома – на его похороны, со всей молодежью.Сколько, во всем мире, писали о тех днях! Что я о них помню? Дни, сходные с теми, ялтинскими

КАК Я ПОПАЛ В ДОМ ТОЛСТОГО

КАК Я ПОПАЛ В ДОМ ТОЛСТОГО Когда я познакомился с Алексеем Николаевичем Толстым — это было в Ленинграде, в 1925 году, ему было сорок два, мне — семнадцать. В самом факте знакомства нет ничего удивительного: пожать руку знаменитого человека может даже ребенок. А вот почему я с

«Мы бы и Толстого к ногтю!»

«Мы бы и Толстого к ногтю!» Временное правительство после допроса выслало Бадмаева за границу, но уехал он недалеко, в Финляндию. Большевики в ноябре 1917-го разрешили ему вернуться — согласно легенде, он лечил революционных матросов от сифилиса. Он продолжал принимать

Отпадение Толстого

Отпадение Толстого В мае 1880 года во время торжественного открытия памятника А. С. Пушкину в Москве, когда Достоевский произносил знаменитую «пушкинскую» речь, среди собравшихся писателей циркулировал слух, что Толстой в Ясной Поляне сошел с ума. 27 мая Достоевский писал

У Толстого

У Толстого Выбрав свободное время, Илья Ильич вместе с Ольгой Николаевной отправился в Ясную Поляну, к Льву Николаевичу Толстому.«Весна была в полном разгаре, — вспоминала Ольга Николаевна Мечникова, — все кругом цвело и благоухало. У подъезда встретила нас дочь Льва

У Л. Н. Толстого

У Л. Н. Толстого Один молодой человек из нашей компании, художник Модест Дурнов, разъезжавший с нами ряженым, предложил как-то поехать в дом Л. Н. Толстого, где он бывал запросто. У дочери Льва Николаевича предполагался на святках танцевальный вечер. Мы, конечно, очень

ГЛАВА VII Последние годы Ф. Толстого по рассказам князя П. А. Вяземского, А. Герцена, Л. Толстого, М. Каменской, Ф. Булгарина, А. Стаховича и других

ГЛАВА VII Последние годы Ф. Толстого по рассказам князя П. А. Вяземского, А. Герцена, Л. Толстого, М. Каменской, Ф. Булгарина, А. Стаховича и других С годами Федор Иванович несколько остепенился. В 1821 году он женился, а в 1822 году ему минуло сорок лет. По-видимому, перелом в его

ГЛАВА VIII Тип Американца Толстого в русской литературе (у Грибоедова, Пушкина, Льва Толстого и других)

ГЛАВА VIII Тип Американца Толстого в русской литературе (у Грибоедова, Пушкина, Льва Толстого и других) Как яркий тип, Американец Толстой привлекал русских писателей и послужил материалом для нескольких их произведений. С другой стороны, из этих произведений можно