Солженицын и борьба с системой

Солженицын и борьба с системой

И Вишневская, и Ростропович обладали независимым характером и не умели подстраиваться под общее мнение. К тому же им этого и не потребовалось: сила таланта и трудолюбие избавили их от медленного и мучительного восхождения по карьерной лестнице, хорошо знакомого посредственностям. Это вызывало зависть многих менее талантливых музыкантов и недовольство властей, до поры до времени скрываемое. Как музыкальным звездам мировой величины, им прощалось многое. Но не все.

Раздражение начало проявляться отчетливее во время сотрудничества Вишневской и Бриттена, предложившего ей исполнить партию в «Военном реквиеме» — произведении, которое нужно было спеть на открытии восстановленного Ковентрийского собора. Открытие наметили на 30 мая 1962 года.

«…В течение зимы Бриттен по частям присылал мне нотный материал моей партии, и я тут же ее учила. Когда Слава впервые посмотрел в мои ноты, он был потрясен и ошарашен, и не только гениальностью музыки.

— Даже если бы я не знал, что Бен писал это для тебя, я бы сказал, что это ты, он написал твой портрет.

И в самом деле, моя партия в “Военном реквиеме” совершенно непохожа ни на что, написанное Бриттеном до того или после. Первое исполнение намечалось на 30 мая 1962 года в Ковентрийском соборе, и это было для меня замечательно, поскольку перед этим я должна была петь впервые в лондонском “Ковент-Гардене” в шести спектаклях “Аиды” и могла попутно заниматься “Реквиемом” с самим композитором.

И вдруг мне позвонил взволнованный Бен, что ему отказывают в моем участии. Я не могла понять, почему: ведь я же все равно в это время в Лондоне, — и кинулась в Министерство культуры к Фурцевой. Пока я дожидалась в ее приемной, моя знакомая, работавшая в иностранном отделе, потихоньку принесла и отдала мне — на память — выброшенное в мусорную корзину письмо Бриттена, адресованное заведующему иностранным отделом Степанову, которое я храню как драгоценную реликвию.

Через несколько минут я сидела у Фурцевой и, слушая ее, пыталась понять, что же происходит.

— Немцы разрушили Ковентрийский собор во время войны и теперь его восстановили…

— Так это же замечательно, что восстановили!..

— Но люди могут потерять бдительность, забыть, что Западный Берлин…

Г. Вишневская и Б. Бриттен

Она несла какую-то чушь, а я мучилась нестерпимой болью, что меня лишают права петь замечательное сочинение.

— Катерина Алексеевна, сочинение призывает к миру против войны. У нас же каждый день во всех газетах пишут, что мы боремся за мир. И вот тут-то и получается просто изумительно — русские, англичане и немцы все вместе объединяются за мир во всем мире.

— Но как же вы, советская женщина, будете стоять рядом с немцем и англичанином в политическом сочинении? А может, в данном вопросе наше правительство не во всем с ними согласно?

— Да в чем не согласно-то? Сочинение не политическое, а призыв к людям за мир во всем мире…

— Но Ковентрийский собор восстановили немцы…

Так и не поняв — за войну мы или за мир, увидев, что невозможно выйти из этого заколдованного круга, я распрощалась с нею и ушла. Слава через наших знакомых в Лондоне просил передать Бриттену, чтобы он снова добивался разрешения, и эта переписка продолжалась всю зиму.

… Я не могла понять, как же может советское государство отказываться от чести, что великий английский композитор, вдохновленный пением русской певицы, написал для нее партию в своем гениальном сочинении… Ведь это честь не только мне, но и моему народу. Это уже история мировой культуры.

…в Москве, пока я пела в «Ковент-Гарден», Слава все пытался добиться для меня разрешения. Наконец, начальник отдела внешних сношений Министерства культуры В. Степанов ему разъяснил:

— Не ходи больше никуда, мы свое решение не изменим.

— Но почему?

— Потому что собор восстановили немцы. Лучше бы он стоял разрушенным как памятник зверств фашизма. Нельзя бывшего врага превращать в своего друга. Понял? Он восстановлен на немецкие деньги, а мы в этом вопросе с англичанами не согласны, и принимать участие в их торжествах мы не будем.

…Я навсегда запомнила дату первого исполнения — 30 мая 1962 года, когда вместо того, чтобы ликовать и участвовать со всеми вместе в этом торжественном событии, я обливалась слезами у себя дома, в Москве.

А через несколько месяцев, в январе 1963 года, я пела «Военный реквием» в Лондоне на сцене Альберт-Холла и в те же дни записала пластинку с Питером Пирсом, Дитрихом Фишером-Дискау и Бенджамином Бриттеном»[33].

В Советском Союзе «Реквием» был исполнен лишь в мае 1966 года, до того триумфально обойдя уже почти все страны мира.

Приблизительно в то же время Вишневской запретили исполнение написанного для нее учеником Шостаковича Б. Чайковским цикла на стихи И. Бродского. Это были первые сигналы недовольства власти.

Ростропович был далек от политики. Он не был диссидентом, но никогда не одобрял то, что считал морально неприемлемым. Если от него требовали выступить в унисон с нелепым партийным распоряжением, он всячески старался уклониться.

«Секретарь партийной организации Московской консерватории вызвал меня и предложил:

— В понедельник в Центральном Доме работников искусств будет собрание, посвященное подонку Пастернаку. Тебе нужно выступить.

А у меня в субботу был концерт в Иваново. Как раз в понедельник я должен был возвратиться в Москву. После концерта я сказал директору Ивановской филармонии:

— Как я люблю ваш город знаменитых ткачих! Я хочу побывать у них. Я готов для этого задержаться на понедельник.

В Иваново были в восторге. Я возвратился в Москву утром во вторник, появился в Консерватории, и партийный руководитель меня встретил с недобрым блеском в глазах:

— Ты меня подвел.

Я ему билет показал:

— Только что приехал. Концерты у ткачих»[34].

Растление личности, свойственное большинству напуганных репрессиями людей, не коснулось ни Ростроповича, ни Вишневской. Из их жизни ушли бедность и приниженность, появились свобода и независимость, а этого советская система стерпеть не могла. Она и так уже скрипела зубами на все эти непонятные музыкальные дружбы с Бриттеном — мало того что англичанином, так еще и открытым гомосексуалистом, чьим спутником жизни и постоянным музыкальным сотоварищем был певец Питер Пирс. Рано или поздно столкновение с системой должно было стать открытым. И поводом к нему послужила дружба с Солженицыным.

О Солженицыне Ростропович узнал, прочитав повесть «Один день Ивана Денисовича» и рассказ «Матренин двор», опубликованные в журнале «Новый мир». Но знакомство состоялось лишь через. пять лет. Солженицын в то время почти нигде не появлялся, от интервью отказывался, слыл отшельником. Как он писал сам, «все годы после освобождения из лагеря я находился на советской воле, как в чужеземном плену, родные мои — были только зэки, рассыпанные по стране невидимо и неслышимо, а все остальное было — либо давящая власть, либо подавляющая масса, либо советская интеллигенция, весь культурный круг, который-то своей активной ложью и служил коммунистическому угнетению».

Питер Пирс, Галина Вишневская, Бенджамин Бриттен, Мстислав Ростропович и Марион Харвурд на Красной площади. 1963 г.

К тому же Солженицын берег время, годы которого потерял в заключении. Теперь он писал днем и ночью, наверстывая упущенное, и уклонялся от любой публичности.

Весной 1968 года Ростропович поехал на концерт в Рязань, где жил Солженицын: играл «Вариации на тему рококо» П. Чайковского с оркестром Московской филармонии под управлением К. Кондрашина. Звучали также Пятая симфония Бетховена и Классическая симфония Прокофьева. Солженицын музыку любил, чему способствовала его жена Н. Решетовская, игравшая на рояле. Музыка была необходима его творчеству, влияла на душевный настрой, к музыке его направляла верный друг ленинградка Е. Воронянская, с нею не раз он слушал «Реквием» Моцарта и «Реквием» Верди.

Перед выходом на сцену Ростропович узнал, что в зале присутствует Солженицын. Ему захотелось познакомиться со знаменитым писателем. Он решил, что тот зайдет к нему за кулисы после концерта, но Солженицын уехал домой. Тогда Ростропович раздобыл его домашний адрес и на другой день утром просто заявился к нему:

— Здравствуйте. Я — Ростропович, хочу с вами познакомиться.

Солженицын жил в маленькой квартирке на первом этаже, и Ростропович был удивлен стесненностью и убожеством быта знаменитого писателя. Кроме него с женой, в квартире жили еще две престарелые родственницы жены.

Солженицын вспоминал их встречу так: «Вихрем налетел на меня». Солженицын, как он признавался, «решал для себя людей с первой встречи, с первого взгляда». По-лагерному недоверчивый и настороженный Солженицын не устоял перед обаянием Ростроповича: его детская непосредственность и доброжелательность были неотразимы. Солженицын поверил в искреннее сочувствие музыканта и ощутил в нем близкую ему творческую натуру.

Солженицын тяготился провинциальной Рязанью, но на переезд в Москву не решался. Там не было жилья, прописки, там могли мешать работе, а работа была для Солженицына единственной целью в жизни. Сбитый с толку триумфом «Ивана Денисовича», всенародной славой, смелостью Твардовского, планировавшего новые публикации в «Новом мире», Солженицын растерялся. Он собирался купить машину для путешествий и скромный домик где-нибудь в лесу. Домик был вскоре куплен, и Солженицын перебрался туда.

Дружба Ростроповича с Солженицыным крепла. Время от времени они встречались. Еще ощущалась хрущевская «оттепель», еще была надежда на обновление общества. В 1967 году Солженицын отмечал, что «на шею мне петля уже два года как наложена, но не стянута», и собирался в новой книге очерков «Бодался теленок с дубом» удавку «головой легонько рвануть». По воспоминаниям Н. Решетовской, после рязанского концерта Солженицын побывал у Ростроповича в его квартире на улице Неждановой и был поражен диковинной обстановкой, посудой, заморской едой. Делясь с музыкантом трудностями публикации романов «В круге первом» и «Раковый корпус», Солженицын оставил ему для прочтения рукописи этих произведений. Прочтя их, Ростропович написал Солженицыну: «До сих пор и еще, видимо, долго буду потрясен твоим гением». К пятидесятилетию писателя он привез ему из зарубежной поездки в подарок копировальную машину, чтобы тот мог сам размножить свои сочинения. Это было строго запрещено законом, провоз копировальных аппаратов считался преступлением, но, к счастью, багаж прославленного артиста таможня не проверяла. И долго еще служила эта машина «самиздату».

В 1968 году окончательно рухнула надежда Солженицына на публикацию его произведений на родине, и он стал их передавать за рубеж. Его выступления против советского строя становились все более резкими.

Галина Вишневская вспоминает: «Уже первая книга Солженицына “Один день Ивана Денисовича”, напечатанная в журнале “Новый мир” в 1962 году, принесла ему мировую известность, имела сенсационный успех. Во всех советских газетах несколько месяцев печатали хвалебные рецензии, сравнивая писателя с Достоевским и Толстым. И даже книгу его выдвинули на соискание Ленинской премии. Но на том так стремительно было начавшийся официальный успех писателя и закончился. Увидев произведенный в народе «Иваном Денисовичем» эффект, власти стали срочно бить отбой.

Опасность они увидели не в фактах, изложенных в повести. Уже прошли XX и XXII съезды партии с разоблачением культа личности Сталина, и народ знал о миллионах погибших в советских концентрационных лагерях. Но цифры покрывались мутью времени, новыми лживыми клятвами и трескучими лозунгами партии, которым так хотелось верить. Опасность для властей была в масштабе таланта писателя, в моральном воздействии “Ивана Денисовича” на читателей. Образ деревенского русского мужика вставал со страниц повести обобщенным образом народа и, не отпуская от себя, терзая ум и душу, взывал к совести людской, к ответу за великое злодеяние и к покаянию.

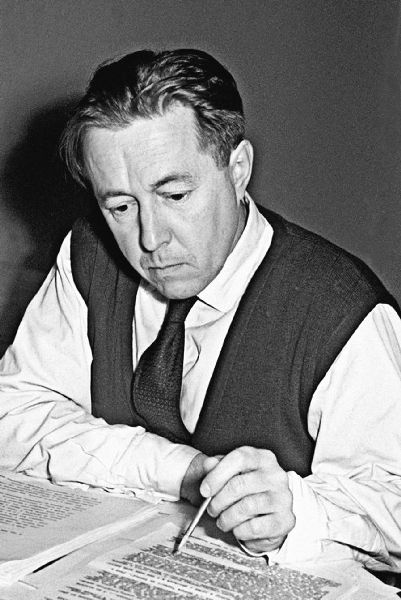

Писатель Александр Солженицын за работой. 1962 г.

Можно ли забыть ее страшную в своей простоте заключительную фразу: “Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов — три лишних дня набавлялось…”

И вот следующая повесть Солженицына “Раковый корпус” уже прочно легла на дно сейфа Твардовского — редактора “Нового мира”. Даже он, с его связями и влиянием на верхах, не смог протолкнуть ее в печать. Я прочла ее в рукописи, когда Солженицын поселился у нас»[35].

В начале 1969 года Солженицын побывал у Ростроповича в его подмосковном доме в поселке Жуковка. Они вместе гуляли, и Ростропович повторил Солженицыну приглашение пожить здесь, в Жуковке: «Пусть только кто-нибудь посмеет прикоснуться к тебе в моем доме. Я хочу, чтобы у тебя были все условия для творчества».

«Он был вторым Толстым, вторым Достоевским после «Одного дня Ивана Денисовича». Дело было так. Меня встретила Чуковская и спросила: «Вы любите Солженицына?» Я ответил: «Еще бы не любить, конечно, очень люблю». «Он умирает, умирает от рака. Находится он сейчас на 83-м километре Можайского шоссе, там у него садовый участок».

А на таких садовых участках хозяева не имели права делать в домах отопление. Я сразу же поехал туда, нашел эту единственную маленькую хатку, в которой можно было держать только огородный инвентарь, увидел Солженицына под десятью какими-то бушлатами, потому что холод был собачий. А у меня уже была построена маленькая квартирка на даче, и я ему сказал: «Санечка, что ты здесь лежишь один, двигаться не можешь? Поедем ко мне, у меня там отопление, поживи».

Он говорит: «Ты знаешь, у меня не рак, а прострел оказался, люмбаго так называемое». Он приехал к нам, ему стало лучше, и в это время начались на него гонения. И со мной два министра — Щелоков и Фурцева — имели разговор; они заявили, что я должен выгнать Солженицына со своей дачи. Я ответил: «Если бы вы ему дали комнату, он бы сам ушел». — «Нет, ничего мы не дадим, а ты выгонишь его на улицу». — «Нет, не выгоню!» — «Ну, тогда посмотрим, что с тобой делать». — «Ну, смотрите».

Вот так все и началось. А если бы выгнал я его тогда? Что, было бы мне лучше? Нет! И сейчас, в 70 лет, я, может, повесился бы, потому что думал бы, сколько я сделал зла, сколько раз шел на компромиссы с собственной совестью…

Ведь кого только ни ругали, кого ни уничтожали! Уничтожали Ахматову, уничтожали Осю Бродского, с которым мы очень дружили, когда он жил в Америке. Но уничтожали только тех, кто чего-либо стоил; тех, кто не стоил, не трогали…»[36]

Ростропович считал, что обязан помочь безвинно страдающему человеку. Солженицын справедливо впоследствии писал, что его новый друг, «предложив мне приют широкодумным порывом, еще совсем не имел опыта представить, какое тупое и долгое на него обрушится давление».

В книге «Галина» Вишневская рассказала, как произошло вселение Солженицына. Гостевой домик был закончен — две комнатки, кухня, ванная, веранда, но еще не обставлена. Вишневская сама с помощью дочерей таскала в домик кровать, стол, стулья. «Особую заботу доставили мне портьеры. Купить негде, шить же новые не было времени. И я, сорвав свои с третьего этажа нашего дома, повесила их в его будущий кабинет. Из американской поездки я привезла их — белые с синими разводами и все приставала к Славе: хорошо ли, что я Александру Исаевичу такие занавески повесила? Не слишком ли модерно и не будут ли они действовать ему на нервы?»

19 сентября 1969 года в шесть утра Солженицын на своем старом «Москвиче» появился на даче Ростроповича, оставил свои вещи и тотчас же уехал по делам на несколько дней в Москву.

Вишневская и Ростропович пошли в домик, посмотреть, не нужно ли что-либо улучшить, помочь в устройстве. Никаких вещей Солженицына не было видно. Только в спальне на кровати лежал узел из залатанной наволочки, старый черный ватник и алюминиевый мятый чайник. Пораженная Вишневская спросила:

— Слава, это что же, «оттуда», что ли?

Солженицын на даче у Ростроповича

Долго стояли блистательные хозяева дачи над этим узлом: «будто человек из концентрационного лагеря только что вернулся и опять туда же собирается».

Возвратившись из Москвы, Александр Исаевич привез в дополнение свой старый письменный стол. Приближалось исключение из Союза писателей, после чего Солженицын становился беззащитным.

Поначалу в Жуковке шутили, что у Ростроповичей в сторожах нобелевский лауреат. Солженицын редко выходил за ворота, а на пребывание известного писателя без прописки милиция сначала внимания не обращала: такое в привилегированной Жуковке тоже случалось.

Кроме того, Солженицына в тот год, когда он поселился у Ростроповича, побуждали добровольно покинуть родину. Даже «удавку» ослабили на время, что удивило Солженицына: «В правительственной зоне, — откуда выселить любого можно одним мизинцем, — не выселяли, не проверяли, не приходили: только бы сам убрался, на Запад». А Солженицын отвечал: «Разрешают мне из родного дома уехать, благодетели! А я им разрешаю ехать в Китай!» И пояснял: «Ненапечатанные вещи кричат, что жить хотят. Но скорбным контуром вырастала и другая согбенная лагерная мысль: неужели уж такие мы лягушки-зайцы, что ото всех должны убегать? Почему нашу землю мы должны им так легко отдавать?.. Неужели мы так слабы, что здесь побороться не можем?»

Поселение Солженицына на даче ничего не изменило в распорядке хозяев. Они уезжали на гастроли, в Москву по делам, встречали гостей. Солженицыну старались не мешать. Он работал дни и ночи, экономил на всем, тратя на необходимые нужды всего рубль в день.

У Ростроповича и Вишневской предполагались долгие гастроли. По просьбе Солженицына они поселили в своей части дачи двух бывших заключенных — Н. Аничкову и Н. Левитскую, и те стали помогать Солженицыну в работе. Переводили для него исторические материалы из иностранных трудов, переправляли рукописи за рубеж, находили места для хранения.

Из Жуковки Солженицын изредка ездил в Ленинград, где печатала ему на машинке Е. Воронянская и прятала «Архипелаг ГУЛАГ».

За гостеприимство Солженицын был очень благодарен: «Что б я делал сейчас в рязанском капкане? Где бы скитался в спертом грохоте Москвы? Надолго бы еще хватило моей твердости? А здесь… под чистыми деревьями и чистыми звездами — легко быть непреклонным, легко быть спокойным… Не помню, кто мне в жизни сделал больший подарок, чем Ростропович, этим приютом… В ту осень он охранял меня так, чтоб я не знал, что земля разверзается, что градовая туча ползет».

Вскоре туча разразилась грозой — Солженицына исключили из Союза писателей СССР. Возмущенный Ростропович после этого написал открытое письмо в Союз писателей: «Ваши часы отстали от века, вы не способны предложить ничего конструктивного, ничего доброго, а только ненависть…»[37]

В «Литературной газете» был напечатан ответ секретариата Союза писателей, в котором, поливая Солженицына грязью, ему вновь предлагали «отправиться туда, где всякий раз с таким восторгом встречают его антисоветские произведения и письма».

Ростропович собирался протестовать, надеясь, что протест поддержат Твардовский и Шостакович. Он давно хотел сблизить Шостаковича и Солженицына. В Жуковке Шостакович жил по соседству с Ростроповичем, Солженицыну сочувствовал, а «Иваном Денисовичем» восхищался. В его семье тоже были репрессированные, многие его друзья были расстреляны в 1937 году. Солженицын дружил с Лидией Чуковской, племянник которой был женат на дочери композитора.

На вступление советских войск в Чехословакию летом 1968 года Солженицын откликнулся гневной статьей «Стыдно быть советским» и уже собрался к Шостаковичу и другим знаменитостям, чтобы подписали, но засомневался, раздумал: «Пленный гений Шостаковича замечется как раненый, захлопает согнутыми руками — не удержит пера в пальцах».

Понимая масштаб таланта Шостаковича, Солженицын не принимал его вынужденного конформизма, вступления в партию, участия в руководящей работе. «Как Иван Карамазов с чертом, так я с Шостаковичем — не могу утрястись. Сложно то, что и отдался он, и в то же время единственный, кто в музыке проклял их». Лицемерить Солженицын не мог, а обижать Шостаковича не хотел.

Усилия Ростроповича стали совсем бесполезными, когда Шостакович, поддавшись слабости, подписал письмо, в котором группа композиторов осуждала академика А. Сахарова.

М. Ростропович, Д. Шостакович, Е. Светланов на сцене Большого зала Московской консерватории после премьеры Второго виолончельного концерта. 1966 г.

Вспоминает Галина Вишневская:

«Когда у нас поселился Солженицын, то волею судьбы он оказался рядом с Сахаровым — с одной стороны, и с Шостаковичем — с другой.

Естественно, что в таком близком соседстве он часто общался с Андреем Дмитриевичем. Теперь Слава захотел свести поближе Солженицына с Шостаковичем, который очень высоко ценил писательский дар Александра Исаевича, хотел писать оперу на его повесть “Матренин двор”.

Они встречались несколько раз, но контакта, видно, не получилось. Разные жизненные пути, разные темпераменты. Солженицын — бескомпромиссный, врожденный борец, рвался хоть с голыми руками против пушек в открытую борьбу за творческую свободу, требуя правды и гласности. Затаенный всю жизнь в себе Шостакович не был борцом.

— Скажите ему, чтобы не связывался с кремлевской шайкой. Надо работать. Писателю надо писать, пусть пишет… он великий писатель.

Шостакович, конечно, чувствовал себя лидером, за которым идут, на которого равняются все музыканты мира. Но он также видел и укор в глазах людей за свой отказ от политической борьбы, видел, что от него ждут открытого выступления и борьбы за свою душу и творческую свободу, как это сделал Солженицын. Так уж повелось, что один должен дать распять себя за всех. А почему все не спасут одного — гордость своей нации?

Бедный Дмитрий Дмитриевич! Когда в 1948 году в переполненном людьми Большом зале Московской консерватории он, как прокаженный, сидел один в пустом ряду, было о чем ему подумать, а потом помнить всю жизнь. Он часто говорил нам, когда мы возмущались какой-нибудь очередной несправедливостью:

— Не тратьте зря силы, работайте, играйте… Раз вы живете в этой стране, вы должны видеть все так, как оно есть. Не стройте иллюзий, другой жизни здесь нет и быть не может.

А однажды высказался яснее:

— Скажите спасибо, что еще дают дышать.

Не желая закрывать глаза на жестокую правду, Шостакович отчетливо и ясно сознавал, что он и все мы — участники отвратительного фарса. А уж коль согласился быть паяцем, так и играй свою роль до конца. Во всяком случае, тогда ты берешь на себя ответственность за мерзость, в которой живешь и которой открыто не сопротивляешься.

И, раз навсегда приняв решение, он не стесняясь выполнял правила игры. Отсюда его выступления в печати, на собраниях, подписи под «письмами протеста», которые он, как сам говорил, подписывал не читая, и ему было безразлично, что об этом скажут. Знал, что придет время, спадет словесная шелуха и останется его музыка, которая все расскажет людям ярче любых слов…»[38]

Новый 1970 год Солженицын встретил в Жуковке. Ростропович и Вишневская находились на гастролях в Париже. До ограничения их концертной деятельности дело еще не дошло. Ростроповича уговаривали и увещевали, взывали к его чувству благодарности. Министр культуры Е. Фурцева пыталась его образумить. Советские музыкальные издательства включили в свои планы и опубликовали «Юмореску» М. Ростроповича и многие виолончельные сочинения в его редакции: Сонату Э. Мирзояна, Сонату и Симфонию-концерт С. Прокофьева, Второй концерт Д. Шостаковича, Концерт Б. Тищенко. В Кракове под его редакцией был издан Концерт В. Лютославского.

Ростропович упорствовал. Он продолжал заступаться за Солженицына, отказывался выгонять его из дома, и даже Шостакович, который считал, что музыкант должен прежде всего заниматься своим делом, не смог на него повлиять.

Живя на даче в Жуковке и оттуда изредка приезжая в Москву по своим литературным делам, Солженицын познакомился с Натальей Светловой и сразу сблизился с ней. После «Архипелага ГУЛАГ» и «Ракового корпуса» он начал роман о 1917 годе. Это совпало с семейными переменами — разводом с Решетовской и женитьбой на Наталье Светловой. Процесс этот был мучительным, и хозяевам дачи невольно пришлось принимать в нем участие.

Вскоре у Солженицына родился сын Ермолай. Мальчика крестили в Обыденской церкви в Москве, и крестным отцом стал Ростропович. Солженицыну не давали развода, а без этого он не мог покинуть страну с новой неофициальной женой и уже двумя детьми.

За «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицыну присудили Нобелевскую премию. Это известие пришло на дачу Ростроповича, и его отпраздновали с несколькими самыми близкими друзьями.

В Стокгольм на вручение премии Солженицын поехать не смог. Провокации следовали одна за другой. И Ростропович разослал в центральные газеты «Правда», «Известия», «Литературная газета», «Советская культура» открытое письмо в защиту Солженицына. Он писал о праве художника свободно творить: «Уже перестало быть секретом, что Александр Исаевич Солженицын большую часть времени живет в моем доме под Москвой. На моих глазах произошло и его исключение из Союза писателей в то самое время, когда он усиленно работал над романом “1914-й год”, и вот теперь награждение его Нобелевской премией и газетная кампания по этому поводу. <…> На моей памяти уже третий раз советский писатель получает Нобелевскую премию, причем в двух случаях из трех мы рассматриваем присуждение премии как грязную политическую игру, а в одном (Шолохов) — как справедливое признание ведущего мирового значения нашей литературы.

Александр Солженицын с Натальей Светловой и сыном

Если бы в свое время Шолохов отказался бы принять премию из рук присудивших ее Пастернаку — «по соображениям холодной войны», — я бы понял, что и дальше мы не доверяем объективности и честности шведских академиков. А теперь получается так, что мы избирательно то с благодарностью принимаем Нобелевскую премию по литературе, то бранимся. <…> Я помню и хотел бы напомнить Вам наши газеты 1948 года, сколько вздора писалось там по поводу признанных теперь гигантов нашей музыки С.С. Прокофьева и Д.Д. Шостаковича. <…> Сейчас, когда посмотришь на газеты тех лет, становится за многое нестерпимо стыдно. Неужели прожитое время не научило нас осторожнее относиться к сокрушению талантливых людей? Не говорить от имени всего народа? Не заставлять людей высказываться о том, чего они попросту не читали и не слышали?»[39]

Письмо не опубликовали, но оно не осталось без ответа: к гонениям на Солженицына добавились гонения на Ростроповича и Вишневскую. Если сначала к тому, что Ростропович приютил Солженицына, еще относились снисходительно, то после этого письма отношение к нему изменилось.

Для ареста прославленного музыканта Ростроповича повода не было. Но можно было его унизить придирками и ограничениями, не давать выступать.

Письмо не опубликовали, но оно не осталось без ответа: к гонениям на Солженицына добавились гонения на Ростроповича и Вишневскую. Если сначала к тому, что Ростропович приютил Солженицына, еще относились снисходительно, то после этого письма отношение к нему изменилось.

Для ареста прославленного музыканта Ростроповича повода не было. Но можно было его унизить придирками и ограничениями, не давать выступать.

Ростропович до 22 декабря должен находиться на гастролях в «капиталистических государствах Европы». По линии КГБ были даны указания «принять меры к вывозу Ростроповича в Советский Союз». Для этого министру культуры СССР Е. Фурцевой, находящейся в Чехословакии, предлагалось пригласить его в Прагу для выступлений перед общественностью. Кроме того, предписывалось «под благовидным предлогом отложить поездку в Австрию жены Ростроповича — народной артистки СССР Вишневской Г. П.».

Не остался в стороне и руководитель Союза композиторов Т. Хренников, уверив письмом ЦК КПСС в том, что «по поводу письма Ростроповича от всех я слышал только резкие слова осуждения, возмущения его поведением». Когда Ростропович возвращался после гастролей в Москву, на пограничном пункте в Бресте его ожидал многочасовой обыск.

Все это привело лишь к тому, что Ростропович еще больше сблизился с Солженицыным. Он чем мог помогал и ему самому, и его лагерным друзьям.

На даче Ростроповича Солженицын сблизился с Сахаровым. В своих мемуарных очерках он отмечал: «Когда я переехал в Жуковку к Ростроповичу, я оказался в ста метрах от дачи Сахарова, надо же так совпасть. А жить в соседях — быть в беседах…В конце 1969 года я дал ему свою статью по поводу его меморандума («На возврате дыхания и сознания»)… Иногда мы говорили о возможных совместных действиях…» В 1970 году Сахаров советовался с Солженицыным о проекте комитета защиты прав человека: «Я не нашел возражений… мы продолжали встречаться с Сахаровым в Жуковке в 1972 г.». Весной 1973 года Сахаров навестил Солженицына в Жуковке в последний раз.

Было решено роман «Август 1914-го» печатать за рубежом. Солженицын отправил рукопись в Париж. Ростропович предложил послать «Август» и в советские издательства.

Понятно, что ни одно советское издательство не решилось издать Солженицына. Но теперь можно было объяснить, почему он послал свою рукопись за рубеж.

Весной 1972 года Ростропович вместе с А. Сахаровым, Л. Чуковской, А. Галичем, Е. Боннэр и другими видными деятелями советской науки и культуры подписал два обращения в Верховный Совет СССР: об амнистии политических заключенных и об отмене смертной казни. Такого власти стерпеть уже не могли. Ростроповича выгнали из Большого театра, в репертуаре которого значились оперы «Евгений Онегин» и «Война и мир» под его управлением. Министр культуры Е. Фурцева предупредила Ростроповича, что его лишат зарубежных гастролей на год. Он ответил: «Я и не знал, что выступать на родине — это наказание».

Андрей Сахаров, Елена Боннэр и ее сын от первого брака Алексей. 1972 г.

На приглашения Вишневской или Ростроповичу выступить за границей Госконцерт стал сообщать о мнимой болезни супругов. Получили указание не приглашать Ростроповича и столичные оркестры.

К Ростроповичу и Вишневской обратилась радиостанция Би-би-си, снимавшая фильм о Шостаковиче, с просьбой участвовать в этой картине. Позвонили из Агентства печати «Новости» и сообщили, что официальное разрешение получено и договорились о дате и времени съемок. К назначенному времени Слава и Галина приоделись, приготовились к съемке и записи, но руководители съемок не появились. Оказалось, что представителя Би-би-си предупредили, что Ростропович и Вишневская срочно уехали и сниматься отказались.

Студенты столичных вузов пытались организовывать творческие вечера, но афиши о них срывались и вывешивались объявления о мнимых болезнях, отъездах.

Вспоминает Галина Вишневская:

«Я продолжала петь в Большом театре столько, сколько мне хотелось, в этом ограничений мне никаких не было.

Еще в 1971 году наградили меня орденом Ленина — и даже выпускали за границу: последняя моя поездка была в Венскую оперу в 1973 году — я пела “Тоску” и “Баттерфляй”.

Просто обо мне перестали писать в центральных газетах. Мой голос больше не звучал по радио, по телевидению; что бы я ни спела — все падало в бездонную пропасть. Если бы мы жили в век, когда не было не только радио, но и прессы, то так же можно было бы выходить на сцену и делать свое дело. Но рядом со мной, окруженной стеной молчания, шла другая, цивилизованная жизнь, где технические достижения человеческого разума давали людям информацию о культурной жизни страны, но без меня и Ростроповича.

Этим власти старались не только унизить нас, но и создать атмосферу пустоты, незаинтересованности в нас, ненужности нашего творчества. Но я, в конце концов, имела свое привилегированное место на сцене, где могла предъявить мое искусство. У меня был прежний уровень — столичный театр, великолепный оркестр, я могла сохранять свою прежнюю творческую форму и, пользуясь неизменным успехом и любовью публики, окруженная поклонниками и почитателями, стараться не замечать гнусную возню вокруг меня. Но сколько же на это ушло душевных сил!

Совсем в другом положении оказался Слава. После блистательных оркестров Америки, Англии, Германии, после общения с выдающимися музыкантами современности, ему пришлось опуститься в болото провинциальной жизни России. Теперь он играл с дирижерами, оркестрами, которые, как бы они ни старались, не могли даже приблизительно выразить идеи такого музыканта. Значит, каждый раз нужно было идти на творческий компромисс, постепенно снижать свой исполнительский уровень, приспосабливаться к посредственности. В этих случаях на помощь, по старой русской традиции, приходит водка, и Ростропович не оказался исключением. Все чаще выпивал он после концерта родимую поллитровку и все чаще хватался за сердце — мучили приступы стенокардии. Нужно было срочно вмешаться, оградить его от пьяных компаний, снова хлебнуть провинциальной жизни»[40].

Ростропович и Вишневская стали выступать с гастролями в провинции. На пароходе «Ярослав Галан» они отправились вместе с группой музыкантов по городам Поволжья. В Ульяновске распорядились прекратить печать объявлений о предстоящих гастролях и заклеить фамилию Ростроповича на афишах, в Саратове концерты вообще отменили.

Саратовский оперный театр пригласил Ростроповича участвовать в летних гастролях в Киеве. Договорились о двух представлениях «Тоски» Дж. Пуччини. Ростропович вместе с дочерями выехал в Киев на автомобиле. В Брянске они получили телеграмму, что выступления отменяются: киевское начальство запретило Ростроповичу появляться на Украине, публике объявили, что он сам в Киеве дирижировать отказывается. Обманутая в своих ожиданиях публика негодовала, а Ростропович в это время бесплатно играл в Брянском музыкальном училище.

Из Московской консерватории Ростроповича не увольняли. Но коллеги от него шарахались, а студенты провожали сочувственными взглядами. Он чувствовал себя прокаженным. Теперь с ним общались немногие и либо случайно, либо по необходимости.

Чтобы совсем не забросить театр, Ростропович задумал поставить в Московском театре оперетты «Летучую мышь» Иоганна Штрауса, которую очень любил. Оркестр дополнил консерваторской молодежью. Репетиции вел с воодушевлением. Подготовка спектакля стоила огромных денег, но его запретили.

Галина Вишневская и Мстислав Ростропович тайно повенчались 2 мая 1970 г. в Саратове. На фото вместе с Владыкой Пименом, совершившим обряд

Вспоминает Галина Вишневская:

«Скоро провинциальные концерты стали оставлять в душе Славы горький осадок творческой неудовлетворенности. Но еще невыносимее было сидеть в Москве и ничего не делать, в то время как в концертных залах выступают его коллеги, в Большом театре идут спектакли, он же может быть только слушателем — гениальный музыкант, в расцвете сил. Надо сказать, что более верной медленной казни для Ростроповича придумать не могли. Весь вопрос был — надолго ли его хватит.

У нашего друга была хорошая коллекция русского фарфора, и вдруг Слава стал все чаще и чаще к ней приглядываться, потом начал покупать какие-то вещицы. В России все это давно исчезло из антикварных магазинов, и нужно было заводить новые знакомства с коллекционерами, ездить по каким-то адресам… А так как Ростропович ничего не делает наполовину, то скоро решил, что у нас должна быть самая лучшая в России коллекция русского фарфора. Поставив себе такую задачу, он кинулся на поиски сокровищ.

Пока он научился разбираться в этих вещах, была масса всяческих конфузов, когда ему за бешеные деньги продавали размалеванную дрянь, выдавая ее за музейную редкость. Но настоящим знатоком можно стать, только пройдя через ошибки и обманы. И Ростроповича это нисколько не смущало. Я рада была его новому увлечению и всячески поддерживала в нем энтузиазм, понимая, что лучше в доме битые, склеенные чашки, чем пьяные компании и разговоры ни о чем до утра…»[41]

Благодаря настойчивости дирижера Сейджи Озавы состоялось выступление с гастролировавшим в Москве Симфоническом оркестром Сан-Франциско. Ростропович сыграл Концерт Дворжака. Подобные редкие выступления подбадривали, но не могли предотвратить уже намечавшуюся в этом цельном характере трещину, остановить прогрессирующую депрессию, спасение от которой он начал искать в алкоголе. Шостакович был стар и смертельно болен — он уже ничем не мог помочь. В 1972 году умерла мать Ростроповича Софья Николаевна, до последнего дня переживая за сына.

Ростропович обратился к секретарю ЦК КПСС П. Демичеву, ведавшему культурой. Он принял его любезно, пообещал помочь. И действительно, на студии грамзаписи «Мелодия» была разрешена запись оперы «Тоска» на пластинки с оркестром и солистами Большого театра. Но в травлю включились коллеги по Большому театру.

Вспоминает Галина Вишневская:

«Тенор, баритон, бас, сопрано и меццо-сопрано, не считаясь со слаженностью ансамбля, заголосили, каждый желая выделиться, кто как может.

— Он поддержал Солженицына своим письмом и тем самым выступил против линии нашей партии… И теперь, когда по иностранному радио передают “Архипелаг ГУЛаг”, мы от имени коллектива и коммунистов Большого театра требуем не допускать Ростроповича к оркестру театра. (Ай, как не повезло им, что был уже не 37-й год!) Тут уж даже видавший виды секретарь ЦК по идеологии разинул рот от столь блестящего и хитрого хода и долго пребывал в таком состоянии. Когда же опомнился, то понял, что оставить сей великолепный донос без внимания нельзя: бравая пятерка, имея в руках «козырный туз» — не допустить к оркестру Большого театра врага народа, — побежит в другой кабинет по соседству, уже с доносом на него, что у него отсутствует чувство бдительности… Всю эту историю рассказал нам на другой день, зайдя к нам вечером, министр внутренних дел Н.А. Щелоков…»[42]

Когда завершили запись первого акта, студия объявила, что «Тоска» для пластинок не нужна. Ростропович, лишенный любимого дела, стал совсем сдавать. «Не дают играть!» — то и дело с тоской повторял он.

Весной 1973 года Солженицын решил покинуть дачу, чтобы хоть как-то облегчить существование своим хозяевам. Таких благодатных условий для творчества у него никогда еще было. За четыре года он написал «Август 1914-го», «Октябрь 1916-го», очерки «Бодался теленок с дубом», подготовил сборник «Из-под глыб». Как признавался Солженицын, «…заедать жизнь Ростроповича — Вишневской и дальше я уже не смел… Ростропович стал уставать и слабеть от длительной безнадежной осады… Вырастал вопрос: правильно ли одному художнику хиреть, чтобы дать расти другому?»

В интервью американскому агентству «Ассошиэйтед пресс» и французской газете «Монд» Солженицын, помимо прочего, подробно рассказал о Ростроповиче: «Мстислав Ростропович преследовался все эти годы с неутомимой изобретательной мелочностью. Одно время его и даже Галину Вишневскую вовсе снимали с радио и телевидения, искажались газетные упоминания о нем. Немало его концертов было отменено без ясных причин — даже, когда он находился на пути в город, где концерт назначен. Его методически лишили творческого общения с крупнейшими музыкантами мира. Из-за этого, например, уже несколько лет задерживается первое исполнение Виолончельного концерта Лютославского в Польше, на родине композитора, куда Ростроповича не пускают, и первое исполнение концерта Бриттена, посвященного Ростроповичу. Наконец, ему преградили пути дирижерской работы в Большом театре, которая была для него наиболее творчески важна и интересна…»

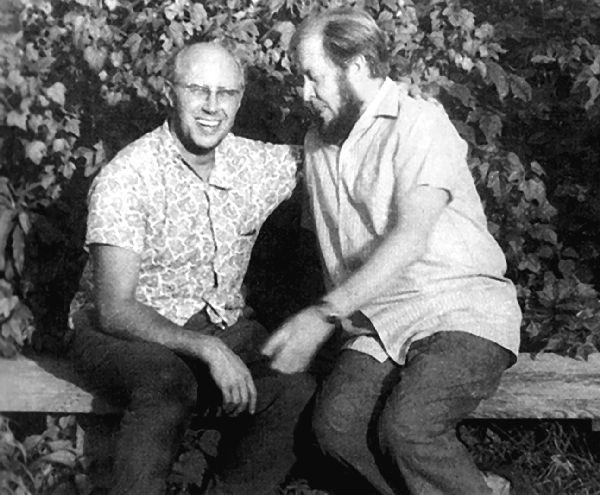

Ростропович и Солженицын в Подмосковье

В 1974 году Ростропович оставался без работы, без денег, без творческой атмосферы, познал горечь предательства. Возникла мысль об отъезде. Но как оставить то, что ему дорого, — Московскую консерваторию, конкурсы имени П. Чайковского, сестру Веронику и ее семью — двух сыновей, поступавших в институт, и мужа — работника внешней торговли. Вероника играла в группе первых скрипок оркестра Московской филармонии, и отъезд брата мог бы иметь для нее печальные последствия.

29 марта 1974 года Ростропович по настоянию Вишневской отправил через П. Демичева письмо Л. Брежневу с просьбой о командировке за рубеж на два года. Написали и самому Демичеву: «…Мы едем за границу, чтобы получить работу, достойную нас, по нашей квалификации. Как Вы знаете, много раз письменно и устно по разным вопросам мы обращались к министру культуры СССР Е. Фурцевой, но все оказалось безрезультатно… Достигнув творческой зрелости, мы обязаны свое умение отдать людям».

Леонард Бернстайн перед поездкой в СССР сенатора Эдварда Кеннеди обратился к нему с просьбой помочь артисту, и Кеннеди, принятый Брежневым, замолвил за них словечко. Довольно быстро Брежнев согласился на их отъезд. Руководству страны не жаль было терять ведущую певицу Большого театра и гениального виолончелиста и педагога.

Много лет спустя, когда все переживания остались в далеком прошлом, Ростропович признавался: «Если бы вы знали, как я плакал перед отъездом. Галя спала спокойно, а я каждую ночь вставал и шел на кухню. И плакал, как ребенок, потому что мне не хотелось уезжать!»

Заключительный сольный концерт Ростропович дал на земле своих предков — в литовском городе Шауляе. А 10 мая 1974 года он дирижировал Шестой Патетической симфонией Чайковского в Большом зале Московской консерватории, последний раз в Москве.

Вспоминает Галина Вишневская:

«Рассказал он мне за границей, как за два дня до отъезда он пришел к нашему соседу по даче Кириллину, зампредседателя Совета министров, чтобы тот поговорил с кем-нибудь в правительстве.

— Ты объясни им, что я не хочу уезжать. Ну, если они считают меня преступником — пусть сошлют меня на несколько лет, я отбуду наказание, но только потом-то дадут мне работать в моей стране, для моего народа… Перестанут запрещать, не разрешать…

Кириллин обещал поговорить. На другой день, придя к Славе на дачу, вызвал его в сад. Вид у него был очень расстроенный.

— Я говорил о тебе, но слишком далеко все зашло — ты должен уехать. Уезжай, а там видно будет…

После чего они вдвоем в дымину напились.

Провожать Славу приехали в аэропорт его друзья, ученики… Вокруг вертелись какие-то подозрительные типы в штатском. Проводы были как похороны — все молча стоят и ждут. Время тянулось бесконечно… Вдруг Слава схватил меня за руку, глаза полные слез, и потащил в таможенный зал.

— Не могу больше быть с ними, смотрят на меня как на покойника…

И, не прощаясь ни с кем, исчез за дверью. Меня и Ирину Шостакович пропустили вместе с ним.

— Галя, Кузя не хочет идти! — раздались крики нам вслед, Наш огромный, великолепный Кузя распластался на полу, и никакие уговоры не могли заставить его подняться. Это природное свойство ньюфаундлендов — если не захочет пойти, то ни за что не встанет. А веса в нашем Кузе девяносто килограммов — попробуй подними!

Мне пришлось почти лечь рядом с ним и долго ему объяснять, что он уезжает вместе со Славой, а не один, что его никому не отдают… Наконец, поверив мне, он встал и позволил провести себя в зал, где с восторгом бросился к Славе.

— Откройте чемодан. Это весь ваш багаж?

— Да, весь.

Слава открыл чемодан, и я остолбенела — сверху лежит его старая рваная дубленка, в которой истопник на даче в подвал спускался. Когда он успел положить ее туда?..

— Ты зачем взял эту рвань?! Дай ее сюда, я обратно унесу.

— А зима придет…

— Так купим! Ты что, рехнулся?

— Ах, кто знает, что там будет… Оставь ее.

Ростропович уезжал на Запад морально уничтоженный, с опасением, что там он тоже никому не нужен…»[43]

Он уезжал без контракта, без концертов, без денег в Лондон, к друзьям, согласившимся его приютить.

Галина Вишневская с дочерьми. 1970-е гг.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Александр Солженицын

Александр Солженицын Декабрь 1992 года, Нью-Йорк. Я только что вернулся с Аляски (снимал там кино), чуть простудился. Лежу, прихожу в себя в прокуренном номере отеля. Отель расположен в самом поганом месте Нью-Йорка, на углу 42 улицы и Бродвея — секс-шопы, нищие,

«Г‑н Солженицын нам надоел»

«Г?н Солженицын нам надоел» «Советская культура» публикует интервью Сергея Михалкова западногерманскому журналу «Шпигель», обратившемуся к писателю с просьбой ответить на ряд вопросов. Интервью было напечатано в №6 этого журнала от 4 февраля 1974 года. «Шпигель»:

Солженицын «цитирует»

Солженицын «цитирует» В недавно опубликованной книге «Архипелаг Гулаг» ее автор Солженицын, пытаясь придать видимость правдоподобия своим домыслам, ссылается на труды и документы Владимира Ильича Ленина. Некоторые читатели могут не знать досконально истории СССР. На

Солженицын в рубище

Солженицын в рубище 8 января 1973 года газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала статью комментатора АПН С. Владимирова «Беден ли Солженицын». Ниже следует текст этой публикации: Нобелевский лауреат без крыши над головой и цента в кармане. Этот жалостливый портрет литератора

СОЛЖЕНИЦЫН

СОЛЖЕНИЦЫН Прощенья и любви… Премудрости этих добродетелей якобы научила Ахматова Иосифа Бродского. Сама же Ахматова не простила в жизни никого. Да и как простить Солженицыну — славу, Пастернаку — Нобелевскую премию и Марине Цветаевой — то, что она из «demod?», плохо

В.Т. Шаламов — А.И. Солженицын

В.Т. Шаламов — А.И. Солженицын Москва, 15 ноября 1964 г.Дорогой Александр Исаевич.Написал Вам целых два письма, но из-за их нетранспортабельности, негабаритности в чисто физическом смысле — не отправил и думаю вручить Вам лично, при встрече.[210] Там есть мои замечания на Ваше

Солженицын

Солженицын 1Первая заочная встреча Галича и Солженицына имела место в 1967 году после того, как 16 мая Солженицын обратился с «Письмом IV съезду писателей СССР», где призвал обсудить вопрос о политической цензуре и о недопустимости репрессий по отношению к писателям.

Солженицын

Солженицын Когда Александра Солженицына выслали на Запад после выхода в свет его книги «Архипелаг ГУЛАГ», Александр с удивлением получил письмо из Цюриха с приглашением провести вместе с ним несколько дней в горах. Оказалось, что Солженицын много лет слушал передачи

Александр Солженицын

Александр Солженицын Солженицын Александр Исаевич (р. 1918), русский писатель. Сохранение человеческой души в условиях тоталитаризма и внутреннее противостояние ему — сквозная тема рассказов «Один день Ивана Денисовича» (1962), «Матрёнин двор» (1963), оба опубликованы А. Т.

"ЦЕЛЬЮ ВСЕЙ МОЕЙ ПОЛИТИКИ БУДЕТ БОРЬБА ЗА РОДИНУ, БОРЬБА ЗА АРМИЮ..."

"ЦЕЛЬЮ ВСЕЙ МОЕЙ ПОЛИТИКИ БУДЕТ БОРЬБА ЗА РОДИНУ, БОРЬБА ЗА АРМИЮ..." Эти слова, сказанные генералом Рохлиным на первой пресс-конференции в качестве одного из лидеров движения "Наш дом - Россия", нуждались в практическом подтверждении.И, став председателем Комитета

«БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ НЕДОСТАТОЧНО, НЕОБХОДИМО БЫТЬ СИСТЕМОЙ»

«БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ НЕДОСТАТОЧНО, НЕОБХОДИМО БЫТЬ СИСТЕМОЙ» В 1814 году Бернару-Франсуа исполнилось 68. Начиная с 1807 года он публиковал записки, ставящие перед собой благородные цели, эдакие труды эдила, который, следуя лучшим традициям эпохи Просвещения и беря за основу успехи

Мой Солженицын

Мой Солженицын Он умер идеально – во сне.Солженицыну я во многом обязан своей судьбой – убёгом в США.Когда на Западе был издан Архипелаг, и в газетах да журналах стали печататься возмущённые вопли советских людей, я стал делать вырезки и набрал таких целую папку.

ЗНАКОМСТВО С «СИСТЕМОЙ»

ЗНАКОМСТВО С «СИСТЕМОЙ» Впервые я увидел К. С. Станиславского — увидел в жизни, а не на сцене — на генеральной репетиции «Каина» в Художественном театре в 1920 году.Зал был предоставлен молодежи московских театров и студий, пришедшей после революции учиться театральному

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ТЮРЕМНОЙ СИСТЕМОЙ

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ТЮРЕМНОЙ СИСТЕМОЙ В начале августа я прибыл в Сретенск, где меня ожидали точные телеграфные инструкции генерал-губернатора и предоставленные им широкие полномочия. Пароходик почтового ведомства уже стоял у причала, готовый немедля доставить меня в

Глава 3. Внутрипартийные разногласия, классовая борьба и борьба за власть

Глава 3. Внутрипартийные разногласия, классовая борьба и борьба за власть После краха военной интервенции и блокады инициаторы прямого военного вмешательства в дела Советского Союза, казалось, были вынуждены изменить свои дальнейшие шаги. Их представители видели в