Глава XV ЛЮСЬЕН ЛЕТИНУА, ИЛИ ЖИЗНЬ В ЦЕЛОМУДРИИ (август 1879 — апрель 1883)

Глава XV

ЛЮСЬЕН ЛЕТИНУА, ИЛИ ЖИЗНЬ В ЦЕЛОМУДРИИ

(август 1879 — апрель 1883)

…Без права долго размышлять оставлен я судьбою.

Поль Верлен «Любовь»[422]

Чтобы быть рядом с Люсьеном, Верлен решил увезти его в Англию, где они бы зарабатывали себе на жизнь уроками французского. Так, хоть ему и не позволено растить своего сына по плоти, он покажет, на что способен. Фактически он усыновил Люсьена. Смелость и жажда реванша — вот источники очередного его безумства, в которое он окунется с головой с решимостью фанатика.

Он сумеет преодолеть все препятствия. Сначала нужно получить согласие родителей. Это было просто: Летинуа-старший и его супруга, ослепленные заботой, которой этот достойный учитель окружил их сына, с удовольствием доверили его ему. Осталось организовать жизнь за границей. У Верлена было впереди два месяца, которые он истратил с пользой для себя. Г-жа Эндрю сообщила ему, что человек, заменивший его на посту учителя, г-н Мартель, только вернулся во Францию, и таким образом его место в Стикни вакантно. Проблема состояла в том, что нужно было найти не одно место, а два. Верлен обратился к Джону Судену, с недавних пор учителю в Бостоне, и прислал ему вдобавок фотографию Люсьена, полагая, что это поможет делу. Г-н Ундервуду посчастливилось ее видеть[423], на ней написано: «Г-ну Дж. У. Судену, от друга. — В., 29 авг. 79». Но он не получил положительного ответа. В сентябре, вернувшись в Аррас, он рассказа! о ходе событий Малларме: «Я больше не думаю возвращаться в этом году в Париж, зачем? Поскольку во всех радостях, кроме Господа, мне отказано, почему не попробовать вкусить вновь шум и разноголосие Лилипутии?» Он выразил сочувствие своему адресату, сын которого, Анатоль, был тяжело болен (он умер вскоре после этого, 7 октября 1879 года), но и у него самого были тревоги: «Сижу тут, перевожу бумагу. Всякие сложные дела. Очень озабочен». Дело в том, что не все складывалось по воле Верлена. Мест больше не было ни в Бостоне, ни в его окрестностях. Единственный вариант — место в Лимингтоне, в трехстах километрах от Бостона, на южном берегу острова. Ну что ж! Придется направиться туда, предварительно пристроив Люсьена в школу в Стикни.

В конце сентября 1879 года они отправились в путь. В Стикни их очень тепло встретило семейство Эндрю: хозяин дома, его супруга и все дети вышли встретить Поля на дороге от Сибси, а огромный пес Нерон, узнав его, стал лизать ему руки…

Как только Люсьен устроился (он также нашел себе частных учеников дополнительно к школе), Верлен, с камнем на сердце, принужден был его покинуть. Только бы он писал! Только бы он писал почаще, потому что письма будут единственной связью между ними в течение целой четверти.

Лимингтон — небольшой городок и порт напротив острова Уайт. Вокруг него рос густой, «шекспировский», как уточняет Верлен, лес. Типичный английский пейзаж: готическая церковь, увитая плющом, поле для гольфа и других спортивных забав, в двух шагах море — впрочем, спуститься к нему было не так-то просто. Коллеж «Солент Колледжиэйт Скул» располагался во внушительном здании XVII века по адресу Хай-стрит, 64, директором был г-н Уильям Мердок, шотландец по происхождению, которого к тому же избрали мэром коммуны 12 ноября 1879 года. Человек он был любезный, образованный, хорошо говорил, очень любил сигары и разбирался в виски. Жил он со своей сестрой, дамой в летах, строгой и скромной. В католической церкви служил отец Патрик О’Коннел, по совместительству капитан местной крикетной команды.

Верлен преподавал дюжине детей, среди которых было двое из Франции. После занятий он выводил их на час-другой на прогулку в близлежащий дубовый лес. Иногда навстречу им попадался выводок пансиона для девочек, которых водили гулять в тот же лес, но эти события, «очень романтические» по словам Верлена, были единственным развлечением.

К счастью, приходили письма от Люсьена, при виде которых в почтовом ящике у Верлена каждый раз сжималось сердце.

Ответы, всегда тщательно продуманные, были нежными и назидательными. Расстояние перестало быть препятствием для общения их душ. Верлен выполнял свою «миссию» с истинным рвением.

Однажды Люсьен прислал ему свою фотографию. Г-н Ундервуд описывает ее так: «Молодой человек с достаточно милым выражением лица, само же лицо довольно детское, щеки толстоватые; в общем, он мало похож на тот портрет Люсьена, который был известен до сих пор»[424]. Верлен долгие годы не расстанется с этой фотографией.

Однако целый год прошел со времени тех удивительных визитов к маленькому Жоржу, которые — увы! — не принесли желанных плодов. Было ли разумно забыть навсегда об этой двери, которую перед ним, кажется, не закрыли? Что там думают на улице Николе? Писать бесполезно, лучше что-нибудь сделать. И вот дружище Делаэ получает поручение провести «разведку боем», прозондировать почву и договориться о возможном будущем визите.

Через некоторое время Верлен получил от Делаэ письмо, датированное 5 ноября 1879 года: «Я заглянул к г-ну Моте. Ребенка дома не было. Я оставил фотографию, но не указал адреса, разумеется. Г-н Моте поинтересовался, до сих пор ли ты находишься в Борнмуте. Я ограничился тем, что дал отрицательный ответ. Он спросил меня, не знаю ли я, почему ты не приехал повидать своего сына во время последних каникул»[425].

Делаэ потребовалось все его присутствие духа, чтобы ответить, что Верлену помешали обстоятельства. Поскольку в Ретеле не захотели продлевать его контракт на старых условиях, ему пришлось изменить свои планы и отправиться за границу (это была правда, если говорить о 1879 годе, но не о 1878-м, но какая разница, что-то ведь надо было ответить). Конец этого письма, к сожалению, не сохранился, однако в другом месте[426] Делаэ указывает, что за этим первым визитом, атмосфера которого была исключительно формальной, последовал второй, а потом и третий, во время которого он позволил себе скромный намек на возможное в будущем возобновление супружеских отношений. Г-н Моте сухо отрезал: есть вещи в этом мире, которые исправить нельзя, некоторые трещины никогда не закроются.

Этот жестокий и категорический отказ возмутил Верлена безмерно. Именно в этот момент Матильда умерла для него.

У него уже вошло в привычку притворяться, и он стал притворяться вдовцом так же ревностно, как притворялся отцом.

Примерно в то же время, в ноябре 1879 года, Делаэ рассказал ему еще об одном «трупе», о Рембо, которого он незадолго до этого встретил в Роше. Последней инкарнацией «красавца» стал крестьянин (прошедшим летом Рембо помогал семье собирать урожай). По привычке Верлен сочинил очередную «коппейку»:

К дьяволу дьявола шлю, искусителя крою я бранью.

Славлю ценный коровий навоз, и еще поклоняюсь мычанью.

…О мой Рош, никогда не покину тебя, до того ты красивый!

Жир в похлебке свиной и жара в летний зной — вот отрада поэта,

И мой фермерский пот в черноземе течет, так что, братцы, победа![427]

Но это была уже даже не усмешка, а звериный оскал. Его жизнь начинала напоминать прогулку по кладбищу. К счастью, оставался Люсьен, его единственное утешение и единственная надежда.

Как он ждал рождественских каникул, ведь тогда он снова увидит свое «дитя»! Едва пришло Рождество, Верлен помчался в Стикни. Увы! — там его ждало двойное разочарование. Сначала выяснилось, что Люсьен произвел на всех неприятное впечатление: мрачный, закрытый, он едва говорил по-английски и не делал никаких попыток приспособиться к своей работе. Его никто не любил. Г-жа Грентам, его бывшая ученица, рассказывала г-ну Ундервуду: «Как учителя мы его презирали, и, боюсь, что касается нас самих, мы вовсе не были для него невыносимы»[428]. К тому же он особенно сильно проигрывал в сравнении с Верленом, который был сама веселость, сама сердечность и сама внимательность. Это он был юноша, а Люсьен, напротив, был старик.

И потом, когда оба они отправились в Лондон, вероятно, на обратном пути, смущенный Люсьен признался своему «отцу», что пал жертвой чар некоей девушки из Бостона (или из Стикни). Признание сопровождало искреннее раскаяние. «По моей настоятельной просьбе, — пишет Верлен, — и не без некоторого сопротивления, совершенно естественного в его возрасте, он исповедался, но после того, как разорвал отношения окончательно»[429].

Этот проступок, который любой нормальный отец с улыбкой простил бы, приобрел для Верлена трагический оттенок. Дело в том, что он вообразил, будто Люсьен — это «чистый дух, облеченный в невинную плоть»[430], само воплощение Чистоты. В его глазах он был «белая, чистая лилия», излучающая «невинность сердца и саму надежду». И вот на тебе — миф рухнул, лилию растоптали, чистый дух оказался обыкновенным крестьянином, слабым и греховным, как все. Его грешок Верлен раздул до масштабов греха первородного: теперь Люсьен был не кто иной, как Адам после грехопадения.

Сцена с признаниями имела место в вечер Нового года. Верлен написал о ней очень красивое стихотворение, где сумел противопоставить ликование праздника Нового года и глубокий траур, который надела его душа. Удивительно искусно он показывает, как сумерки накрывают город, пронизывают комнату и его сердце.

Он испытывал угрызения совести оттого, что покинул свое дитя в опасности, и тем самым помог Дьяволу. Но больше этого не будет, он поклялся, никогда больше он не покинет своего Люсьена.

Оба были ужасно рады и, бросив свои педагогические «карьеры», вернулись во Францию в начале 1880 года. Предлог, под которым Верлен уволился из школы в Лимингтоне, именно, плохое здоровье его матери, на поверку оказался ложным.

Несколько дней Верлен провел в Куломе у Летинуа, которые пригласили его в гости в знак благодарности за благодеяния, которые он совершил для их сына. 9 февраля 1880 года он, вероятно, все еще находился там, поскольку в письме к своему кузену Жюлю Понселе по поводу смерти своей тетки Эврар (Жюль был ее зятем) он так говорит о своей матери: «Она, вероятно, написала вам на днях». Он не стал бы делать такое предположение, если бы тогда находился подле нее.

В Куломе он снова увидел французскую деревню, которая так ему полюбилась в Артуа: эта безмятежность, спокойствие, неспешность, бесконечные пространства, успокаивающие взгляд. Ах, как, должно быть, счастливы те мудрецы, которые работают на земле, матери-кормилице, под огромным небом, которое принадлежит самому Господу Богу! И как глупа погоня за счастьем в суете городов и опасных путешествиях!

Ему пришла в голову мысль приобрести деревенский хутор и стать отшельником, «поэтом и крестьянином одновременно». Летинуа-старший не стал его отговаривать от такой замечательной идеи. Как раз недалеко, в Жюнивиле, в десяти километрах оттуда, была выставлена на продажу ферма. Верлен посетил ее, влюбился в нее с первого взгляда и помчался в Аррас просить мать дать денег на это приобретение. Он повернул дело так, что на карту поставлено его счастье, что ему просто необходимы покой и безопасность, и к тому же лучше вложить деньги и вовсе невозможно. Она позволила себя убедить и пообещала ему тридцать тысяч франков (столько стоила ферма), которые она изымет из наследства, доставшегося ей от мужа, которым она имела право распоряжаться. В этот же момент Поль решил произвести покупку на имя г-на и г-жи Летинуа, которым он полностью доверял, с целью уберечь ферму от жадных господ Моте, поскольку у Матильды-де хватит духу арестовать ее с целью возмещения недоимок по алиментам. Г-жа Верлен, хотя и не знала всего, не была обделена здравым смыслом, и возмутилась — ведь это было бы последним сумасшествием: доверить все свое состояние чужим людям! Но Поль и слышать ничего не хотел и, едва получив деньги, вернулся в Арденны. Вот так и приобрели г-н и г-жа Летинуа ферму Птит-Паруас у душеприказчиков Николя Брюно. Площадь земельного участка составляла 23 гектара, 25 аров, 70 сантиаров. Официальная передача собственности состоялась в 1881 году в пользу Жана-Батиста Летинуа и его супруги, в девичестве Моро[431].

Жюнивиль, небольшой укрепленный городок и административный центр кантона, находился к югу от Ретеля. Район этот был довольно бедный (почвы известковые и аллювийные). Но Верлена интересовала лишь живописность мест: мостки для стирки белья на реках, школьные здания, дороги, достойные самих римлян, маленькое «чистенькое» кладбище, по которому гулял «милый ветерок». «Таков Жюнивиль, — писал он в „Наших Арденнах“. — Вот его река с замечательным названием Ретурна[432], хранящая город в тысяче своих извивов, вот тополиная роща, в которой протекает тысяча ручейков, вот чистый воздух и щебетание птиц».

В военном билете поэта отмечена дата 18 марта 1880 года. В этот день он известил жандармерию о том, что сменил местожительство. Но он ревниво скрывал от всех друзей свой новый адрес, предлагая им писать в Аррас.

Осень была распрекрасная и полная занятий: устройство на новом месте, работа, прогулки. Летинуа занялись работой на ферме, а он мечтал и наблюдал за Люсьеном, таким послушным, таким прилежным, таким серьезным. Окруженный поистине вергилиевской обстановкой, он проводил дни в блаженстве.

Он жил не в главном строении фермы, а в маленьком домике в пятидесяти метрах от него. Украдкой он следил за Люсьеном, когда тот отправлялся в кафе (их было два, «Красный конь» и «Жираф») или на бал по случаю местного праздника (воскресенье Пятидесятницы). Поведение его было безупречно, он не пил, и хотя не казался замкнутым, с жюнивильцами не общался. Сначала его прибытие вызвало всеобщее любопытство: что это за горожанин, что это он тут у нас делает? Но потом к нему привыкли, пошел слух, что это старый школьный учитель, который приехал отдохнуть в деревню поближе к Люсьену, своему крестнику[433].

Он бродил по окрестным дорогам с палочкой в руке и вполне могло так случиться, что он встретил однажды Рембо, который совсем неподалеку помирал со скуки в Роше. Делаэ в шутку нарисовал их случайную встречу. Оба нарисованы крестьянами, в колпаках, блузах и деревянных башмаках. Верлен говорит, отрываясь на минуту от работы: «Ба!», а Рембо, проходя мимо по дороге, отвечает: «Черт побери![434]» Но это всего лишь воображение. К тому же Рембо покинул Рош и отправился искать счастья в Александрию, а затем на Кипр, почти сразу же после того, как Верлен приехал в Жюнивиль (март 1880).

Весна была в самом разгаре, когда на ферму приехала г-жа Верлен. Она была счастлива убедиться, что наконец ее сын обрел покой и счастье.

Покой… Не совсем, поскольку на Верлена, проводившего дни в праздности, снова напал демон Поэзии. В марте 1880 года он пишет Леону Валаду, от которого давно не получал вестей, что намеревается «заново дебютировать во Французской Литературе». Слова «заново дебютировать» как нельзя лучше описывали ситуацию, так как его реноме, как и все остальное, пошло ко дну вместе со всей его прошлой жизнью. В том же 1880 году Эмиль Золя позволил себе написать в «Литературных документах»: «Г-н Верлен, местонахождение которого в настоящий момент никому не известно, с блеском дебютировал своими „Сатурновскими стихотворениями“. В них явно читается влияние Бодлера, и, вероятно, автор решил довести свое сходство с ним до логического конца и разрушил свою жизнь»[435]. Несколько позже Жан Мореас сказал Верлену то же самое: «Ваши парнасские успехи живут сейчас только в памяти Леона Валада»[436].

Чтобы достойно ответить и показать, что он теперь переродился, он задался целью признать свои ошибки в новой книге под названием «Мудрость», рассказать там о своем падении — не скрывая даже тюремного заключения, — наконец, поведать миру о том, что он искупил свои грехи, обратившись к вере. Новое название, впервые упомянутое в 1875 году в письме к Делаэ от 3 сентября, звучало иначе, чем первоначально задуманное «В камере». Кроме того, содержание двух книг было разным. «В камере» смешивает чистое и нечистое, искренность и фальшь, в то время как «Мудрость» передает лишь истинные чувства. Это произведение выдержанное, освещенное мистическим светом, то дрожащее от экстаза, то просветленно-спокойное.

Найти издателя для рукописи оказалось довольно нелегко. Малларме, которого он попросил помочь, ничего не сумел сделать, Делаэ указали на дверь в издательстве Лемерра, Лепеллетье безуспешно беседовал со Стоком, который сам издавал собственные романы. Религиозная литература в конце того века подорвала уважение к себе и была низкопробной. В конце концов книгу согласился издать за счет автора тиражом пятьсот экземпляров Виктор Пальме, директор издательства «Католическая литература», специалист по агиографии и последователь болландистов[437]. В июле 1880 года Верлен отправился в Париж, где написал назидательное предисловие, которое начинается словами: «Автор этой книги не всегда думал так, как думает сейчас». Господь Бог вернул его на путь истинный и избавил от блужданий в разврате современной жизни, продолжал он, и с тех пор он «поклоняется Всеблагому и славит Всевышнего, будучи смиренным сыном Церкви Господней».

В августе в Жюнивиль на несколько дней приехал Жермен Нуво. Хозяину дома он привез подарок, который особенно его обрадовал, а именно полотно, изображавшее распятие в церкви Св. Жери в Аррасе, которое так поразило их обоих. Этот дар заслуживал стихотворения, и Верлен, конечно же, его написал.

Рисунок из тетради Дусе относится к этому визиту Нуво. Это его автопортрет с подписью, которая повествует о страшной зубной боли, которая посетила его тогда. Юный провансалец также изобразил и Люсьена, но пастель вышла довольно пресная, да к тому же волосы он ему сделал рыжими вместо черных, а кожу вывел розовой, в то время как Люсьен был покрыт загаром. Верлен из вежливости сказал, что рисунок более выражает духовную, чем телесную суть модели. Летинуа же никак не могли взять в толк, почему это Нуво нарисовал волосы рыжими, и тогда тот дал им следующий ответ:

— Кто же вас заставлял рожать брюнета!

Летинуа остались стоять с открытыми ртами.

Что касается идейной стороны жизни, то никогда еще союз друзей не был так прочен, ведь Нуво работал тогда над книгой, вдохновленной христианством, под названием «Доктрина Любви», и подыскивал для нее издателя. В самом деле, для Верлена он был просто брат родной. Он восхищался книгой Нуво и желал ей успеха, и как только тот уехал, вплотную занялся публикацией собственной. Сохранилась переписка Верлена и сотрудника Виктора Пальме с сентября по октябрь 1880 года; автор показывает себя крайне требовательным к качеству бумаги, выбору гарнитуры, цвету обложки и т. д.[438] Каждой детали следовало уделить максимум внимания, ведь все вместе они должны были обеспечить книге масштабнейший успех.

Между тем в конце 1880 года Люсьена призвали на военную службу. Верлен добился, чтобы Люсьену предоставили волонтариат (один год службы вместо пяти), после того, как подготовил своего «сына» к общеобразовательному экзамену, который тот блестяще сдал. Юного солдата приписали к артиллерийскому батальону, расквартированному в Реймсе[439]. Естественно, Верлен проводил его до самого Реймса и остался там с ним на несколько первых дней. Он был горд военной выправкой[440], мужеством и смелостью своего «дитяти»:

Тебя я помню на коне.

Когда кругом звучали трубы[441]…

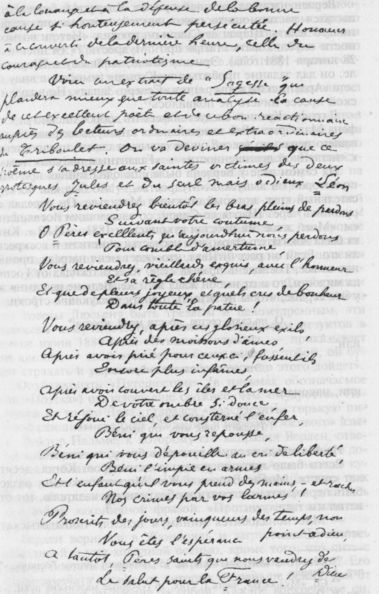

Автограф авторецензии Верлена на «Мудрость», часть I.

Надо полагать, он помогал ему деньгами и писал письма. Когда наступили холода, он перебрался в Аррас. Без Люсьена Жюнивиль потерял всю свою привлекательность.

«Мудрость» вышла из печати 10 декабря 1880 года. Это была добротно оформленная маленькая книжица в сто шесть страниц под серо-желтой обложкой. Наконец воплотилась его мечта, выпестованная в тюрьме. Читающая публика наконец узнает, что автор «Галантных празднеств» вовсе не умер, но обрел новую молодость. Неожиданность, думал он, не может не вызвать успех. Что касалось рассылки книг по журналам и критикам, то издатель проявил себя человеком щедрым, до того даже, что экземпляры были посланы папе Льву XIII и Ее Императорскому Величеству Евгении![442] Виктор Гюго удостоился даже сонета-посвящения. Начинается он холодно:

Люблю и Господа, и Церковь я Святую,

И жизнь моя есть верить во все то.

Что вы, о мэтр Поэзии, лютуя.

Не ставите как будто ни во что[443].

Но к концу текст «оттаивает», обращаясь к прошлому:

Но вашу доброту ко мне я помню,

И помощь вашу, и поддержку чту[444].

«Мудрость» ожидал полный провал.

В «Призыве», газете радикалов-социалистов, вышла статья Эмиля Блемона, краткий и едкий пересказ содержания книги. Пьер Эльзеар написал нечто подобное в «Событиях». А 14 декабря 1880 года во «Времени» вышла разгромная статья Жюля Клареси, которая камня на камне не оставила от этого «полузабытого рифмоплета», этого «Поля Полено с Парнаса», который снова позволяет себе бог знает какие чудачества[445]. Эдмон Лепеллетье в «Пробуждении» назвал книгу «розыгрышем»[446]. Несколько провинциальных газет ограничились тем, что перепечатали предисловие автора, наконец, в «Калибре» появилась хвалебная статья… написанная самим Верленом[447].

Скудный вышел урожай…

Автограф авторецензии Верлена на «Мудрость», часть II.

Верлен написал гневный протест Клареси и безуспешно пытался растормошить своих друзей, которые не желали ничего делать. Шарля де Сиври он просил: «Нет ли возможности опубликовать статью про „Мудрость“?» (в письме от 28 января 1881 года). Эрнесту Мило, жившему в Шарлевиле, он дал задание пробиться в «Курьер» (имеется в виду газета «Арденнский курьер») и в «Северо-Запад». Но в арденнской прессе ничего не появилось[448].

В графу «Кредит» следует поместить доброе письмо от Стефана Малларме: «Вот замечательная книга, вышедшая из-под вашего пера», но все же он не скрывает своего предпочтения к «нетленной драгоценности» — «Галантным празднествам».

На самом деле у Верлена была еще одна тайная причина, по которой он выпускал «Мудрость», — это был как бы спасательный круг, который он кидал Матильде. Он передал ей рукопись через Шарля де Сиври, со следующим посвящением: «Моей жене эта простая рукопись — 1881 — П. В.». Книга была доказательством, что несчастья очистили и воскресили его. Если он рассчитывал, что «ждет меня награда, прощение за все, Господень правый суд», то есть ожидал от Господа милости, то и от нее он ждал того же. Ведь не из камня же у нее сердце, чтобы не оттаять, прочтя следующие строки:

О, не суди, сестра, прости меня, прости![449]

или:

Эта песенка плачет смиренно[450]…

или, наконец:

Молю вас, дорогие руки,

Подайте знак мне, что простили![451]

Но Матильда вернула рукопись брату, не читая[452].

Всего было продано восемь экземпляров. Когда, десять лет спустя, Морис Баррес и Жан Мореас пожелали раздобыть первое издание книги и обратились к издателю, тот ответил им так:

— Мне понадобится минимум неделя, чтобы отыскать это на складе.

Провал «Мудрости» объяснялся, с одной стороны, выбором издателя, предпочтения которого все слишком хорошо знали, с другой — остракизмом, срок которого для Верлена еще не истек; критики и литераторы все еще считали его, по словам Анатоля Франса, сказанным в 1875 году, «недостойным», способным только на подлости.

Крах отнюдь не сломил автора, а, напротив, раззадорил его.

Весной 1881 года он отправился на маневры на полигон под Шалоном повидать и подбодрить Люсьена, и там, пока юный солдат стрелял из пушки, Верлен закончил новую книгу, на этот раз прозаическую, под названием «Путешествие француза по Франции» — прорекламированную уже на задней обложке «Мудрости». Это книжка бездарная и пристрастная, своего рода клерикально-ура-патриотический памфлет. Что делает ее особенно отвратительной (по словам самого Верлена), это смесь ложной наивности, на уровне малого катехизиса, и неподдельной злобы и злопамятности. Великая французская революция 1789 года и Французская Республика («стыд всей Франции») смешиваются там с грязью наравне со всяческими Доде, Гонкурами, Флоберами и Золя. И насколько же эта книга пропитана лицемерием! Эти его советы Люсьену быть трезвым и целомудренным, эти призывы к мученичеству в связи с изгнанием иезуитов в конце июня 1880 года! «Откажись служить, — приказывает он юноше, — твой отец всегда будет рядом с тобой, он будет страдать и умрет вместе с тобой, если до этого дойдет».

Опубликовать «Путешествие» (в письмах обозначаемое как «Потеха») оказалось еще сложнее, чем «Мудрость». Несмотря на то что Делаэ старался «подсластить» горькую пилюлю слишком крайних суждений и чересчур «живого» языка, Виктор Пальме, к которому его направил Верлен, ответил категорическим «нет». Эрнест Мило не сумел ничего добиться от благообразного шарлевильского «Арденнского курьера», где он предлагал опубликовать «Путешествие» как роман с продолжением. «Ревю католик» отверг рукопись следующей лаконичной фразой: «Противоречит стилю нашего издания»[453].

Верлен вернулся в Жюнивиль и загрустил. Что делать дождливой и уже холодной осенью, кроме того, что пить с одним, болтать с другим и играть в карты с третьим? Его стали замечать в кафе, от которых он раньше бежал, как от чумы; однако он следил за собой. Каждое воскресенье он, безупречно одетый, ходил к мессе. Уважение соседей много для него значило; позднее он вспоминал здоровую силу деревенских сплетен, благодаря которой «о вас все всем известно, и, тем самым, вам приходится исправляться, сплетни всегда держат в напряжении ваше достоинство, которое иначе может и заснуть»[454].

Вскоре он почувствовал себя ненужной вещью, обломком, выброшенным на берег после кораблекрушения, в этой деревне, до которой Литературе и дела не было. Его существование здесь было бесцельно, во всем царила безысходность. Он не мог быть счастливым без того, чтобы все показывали ему свое расположение, а в Жюнивиле он получал лишь чопорную настороженность. Париж о нем забыл и отверг его. Что ж, он начнет новое наступление! Ему пришло в голову, что он побогаче, чем может иным казаться, что его литературный опыт может помочь ему восстановить свое имя. В самом деле, почему бы не начать с того, что он лучше всего знает, с поэзии и поэтов. Он же был знаком с Гюго, с Коппе, Банвилем, Мендесом, Малларме и еще с сотней других! Он был желанным гостем в салонах, он знал весь свет. Его воспоминания — настоящая золотая жила, которую к тому же легко разрабатывать.

Да ведь еще есть и Рембо, которого никто не знает! Он снова повернулся к своему старому другу, с которым в душе никогда не расставался. Было послано очередное письмо Шарлю де Сиври (28 января 1881 года): «Я все еще жду, когда ты мне вернешь его стихи и „Озарения“». Результат был тот же. Тогда он решился попросить Леона Валада перестать на него дуться и послать ему стихи Рембо и особенно «Пьяное судно» (sic!) и «Бодрствующих». Это убедительно доказывает, что у него самого к тому моменту ничего не было и что память ему изменила. Валад — нельзя сказать, чтобы в этом была уверенность, — переслал ему копию «Пьяного корабля» и сонет «Вечерняя молитва». Эмиль Блемон, которому Верлен послал аналогичную просьбу, добыл копию сонета «Гласные» — у него хранился автограф. Но возникла одна сложность. Как опубликовать эти тексты без согласия автора? Куда он мог запропаститься? Последние разыскания, произведенные Делаэ, ничего не дали. В письме от 28 июня 1881 года он пишет: «О Рембе nothing»[455].

В конце года Верлен снова просит своего друга: пусть он хотя бы найдет его адрес. Делаэ ответил ему 31 декабря 1881 года, что он получил ответ от г-жи Рембо из Роша. Она сообщала ему, что «бедняга Артюр» в настоящий момент находится в Аравии, в каком-то Харате или Хараре[456]. Так оно практически и было. Рембо работал на Пьера Барде, одного из директоров некоей лионской фирмы, имевшей представительство в Адене; он уже более года был заместителем директора филиала этой фирмы в Хараре, в Абиссинии.

Через некоторое время Рембо вернулся в Аден и ответил на письмо Делаэ, которое ему переслала г-жа Рембо. Теперь Верлен точно знал адрес Рембо. Просил ли он у него разрешения опубликовать его стихи? Очень возможно, что да, так как Альфред Барде, брат Пьера, заявил Жану-Полю Вайану, что Рембо однажды получил письмо от Верлена — в ответе на которое он лаконично просил «оставить его в покое»[457]. По какому бы иному поводу стал Верлен писать Рембо?

Меж тем, пока Верлен лез из кожи вон, чтобы собрать вместе все стихи Рембо, из армии вернулся Люсьен. Он повзрослел за это время. Ребячества юношеских лет остались в прошлом, он стал более независимым, более здравомыслящим. Морализаторство и отеческий авторитаризм Верлена начали его раздражать.

В смысле благосостояния горизонт также покрылся тучами. Летинуа, обнаружив в себе собственническую жилку, неосторожно купили некоторые земли для «округления» «своей» земли. Когда пришел срок платить, им пришлось залезть в долги, которые они не могли вернуть. Тогда кредиторы объединились и добились ареста фермы. Судя по всему — некоторых документов недостает, — официальной продажи имущества с торгов не было, ферму продали в погашение займа в конторе жюнивильского нотариуса г-на Карретта. В соответствии с условиями продажи, подписанными 19 октября 1882 года, часть вырученной суммы (девятьсот франков) была передана на хранение нотариусу, на срок шесть лет под 4,5 процента годовых. Это важное обстоятельство; впоследствии мы увидим, какую огромную роль сыграют эти деньги в жизни Верлена.

Это была самая настоящая катастрофа. Поговаривали, будто Летинуа прикарманили деньги и сбежали в Бельгию; первое, несомненно, ошибочно, второе вероятно — на экземпляре «Любви», принадлежавшем Эмилю Ле Брену, написаны рукой Верлена следующие слова (после первого стихотворения из цикла «Люсьен Летинуа»): «Жюнивиль, 11 апреля 1888 года (ошибка, должно быть 1882), пока Л. был в отъезде в Бельгии»[458].

Не зная, что делать, Верлен вернулся в Аррас, где его мать, как когда-то г-жа Рембо своему сыну, напомнила ему:

— Я же говорила, что это кончится плохо!

После подведения всех счетов (впрочем, не всех, так как расчет с семейством Летинуа произошел позднее) у Верлена осталось всего пятнадцать тысяч франков… и его муза. «Меня ощипали, но главное перо у меня осталось», — говорил он в шутку. Этим самым пером он и изложил в стихах конец этого прекрасного «приключения в сельской местности».

Но беда не приходит одна.

Как раз в это время Верлен поссорился с Жерменом Нуво и безуспешно пытался с ним помириться. Дело началось еще в январе 1882 года. Нуво, устроившийся в министерство всеобщего образования, близко общался с Делаэ, который в то время работал учителем в Булонь-сюр-Сен. Вместе они обедали в отеле «Сен-Жозеф», что на площади Сен-Сюльпис, скромном заведении, где постоянными клиентами были студенты-католики[459].

И вот однажды, именно 26 января 1882 года, Нуво положил на стол своему начальнику заявление с просьбой предоставить ему отпуск по состоянию здоровья[460]. Он вбил себе в голову, что ему нужно поехать в Англию и взять с собой Верлена. Тот сначала с радостью согласился, потом стал отнекиваться. Чтобы убедить его, Нуво приехал к нему в гости в Аррас. В ходе обсуждения идеи, проходившего в одном из городских кафе, Нуво, решив, что его друг уже достаточно выпил, запротестовал против продолжения застолья. Верлен рассердился, и возмущенный Нуво покинул заведение, заявив, что он не желает никуда отправляться с пьяницей и что он возвращается в Париж! Мирились друзья долго и с трудом, так как Нуво не реагировал на многочисленные извиняющиеся письма Верлена, как и на мольбы Делаэ. «Нет, — говорил он, — это капризный ребенок, его нужно держать в ежовых рукавицах». Несчастный Верлен сам поехал в Париж, но не нашел там Нуво; впрочем, он назначил ему встречу после окончания мессы на воскресенье Троицы в Сен-Сюльпис. В течение нескольких дней Нуво следил за ним из кафе «Сен-Жозеф» и выжидал, пока Верлен потеряет надежду и будет уже готов ехать обратно ни с чем; выждав достаточно, он однажды утром подошел к Верлену на площади Сен-Сюльпис, когда тот покупал газету.

— Ах вот где он, — сказал он, хлопая Верлена по плечу, — этот вертопрах, которого хлебом не корми, дай почитать газетку!

И тут уже начались объятия. Верлен снова обрел покой и мог возвращаться домой.

Вскоре после этого пришел черед Делаэ пасть жертвой блажи «янсениста» (так они прозвали Нуво). Тот сначала неделю бегал от него, как от прокаженного, а потом неожиданно сам пришел к нему и был сама вежливость и веселость.

И он, и Верлен в конце концов привыкли к скачкам этого «сумасшедшего барометра».

В мае 1882 года Верлен оказался в той же точке, что и в апреле 1877 года: пять лет потрачены зря. Ретель, Лимингтон, Жюнивиль — все эти перипетии лишь отложили претворение в жизнь его плана, который остался без изменений: найти работу в государственном учреждении и жилье, куда бы он мог перевезти свою мать. Он был вдовец, ни к чему ему становиться вдобавок еще и сиротой. Все нужно было строить заново.

Внезапно, в июне 1882 года он решил — была не была, и отправился в Париж, где г-н Истас предоставил ему жилье.

Все надежды он возлагал на Эдмона Лепеллетье, который к тому времени получил рубрику в «Пробуждении» и должность автора редакционных статей в «Mo д’ордр». Верлен частенько заходил к нему в редакции этих газет, находившиеся на улице Бержер, дом 19 (на первом этаже размещалось кафе «Бауштайн»). Лепеллетье, видя, что друг находится в беде, обещал публиковать его заметки. Эмиль Блемон сделал еще больше — он представил его издателю Леону Ванье, основателю журнала «Современный Париж», который редактировали Жак Мадлен, Жорж Мийе и Жорж Муано (он же Куртелин). Леону Ванье было тридцать пять лет, это был невысокого роста человек военной выправки, любезный, близорукий оптимист. Он также держал книжный магазин, который находился по адресу набережная Сен-Мишель, дом 19. Продавалась там преимущественно поэзия.

В «Современном Париже», «последнем оплоте воинствующего Парнаса», Верлен встретил своих старых товарищей. Именно в этом журнале состоялось его официальное «возвращение» в литературу. Произошло это 25 июня 1882 года — в журнале был опубликован сонет «Скелет», по тону напоминавший его самые первые стихотворения, ведь его первой публикацией было стихотворение «Смерть».

Вскоре воскресли Летинуа. Оставшись без средств к существованию, нищие, без связей, не знающие, что делать дальше, они сняли обшарпанную квартирку в Париже на улице Ля Шапель. Летинуа-старший выглядел постаревшим и все больше молчал, супруга его внешне смирилась с судьбой, но сохраняла веру в себя. Люсьен, их единственная опора, был без работы. Естественно, Верлен занялся его трудоустройством[461].

Очень кстати выяснилось, что Делаэ собирается уйти с поста, который он занимал в Эколь д’Агюссо, что в Булонь-сюр-Сен. Его место должен был занять его арденнский друг, Эдмон Томас, которого Верлен учил английскому в Ретеле (в 1879 году тот получил премию), но в последний момент он передумал и вернулся в Арденны, так что место оказалось вакантным. Люсьену было предоставлено право преподавать, так что Делаэ мог спокойно увольняться (на самом деле он уходил работать в заведение Мирмана в Монтруже). Делаэ описал Люсьена так: «Это был довольно высокий молодой человек, довольно гибкий и ловкий. Правильные, но не слащавые черты лица, кожа немного загорелая, глаза карие и светлые, лицо выражает чистосердечие и силу».

О Верлене Люсьен говорил Делаэ так: «Если бы я его не любил, я бы немногого стоил. Если бы я стал его обвинять, я был бы не прав, ведь у него были добрые намерения. Что можно сказать с уверенностью, так это то, что было бы лучше, если бы мы никогда не повстречались с ним».

Тем временем истек срок проживания Верлена у г-на Истаса. Тогда, чтобы быть поближе к Люсьену, он переехал в Булонь, в «Отель де Коммерс», дом 5 по улице Паршан, в непрестижном квартале, недалеко от центра. Обстановка была далека от комфортной, но хозяин, Кортре, был человек приятный, и атмосфера пригорода ему понравилась. Не прошло и двух дней, как он стал «пригорожанином», не порвав, однако, связей с Парижем. Каждую пятницу вечером он садился на конку и ехал в кафе Вольтера на площади Одеона, где собирались литераторы. Там он встречал своих старых друзей по Парнасу, Валада, Мера, Мендеса и прочих, а также и «молодую поросль», таких поэтов, как Жак Мадлен, Жорж Куртелин, Габриэль Викер, Шарль Монселе и других. С большим удовольствием он «давал себе волю»; Альфред Потье, один из завсегдатаев, на всю жизнь запомнил, как этот «псих» пил грог без сахара!

Но как же изменилась атмосфера за эти десять лет! Куда подевалась беспорядочная жизнь времен Зютического кружка — ни тебе шумных вечеринок, ни людей, одетых как попало. Достойные и размеренные, эти юные поэты всем своим видом показывали, что принимают себя всерьез, не спеша потягивая холодный черный кофе. Верлен себя чувствовал не в свой тарелке в этом «Литературном кафе», которое он вывел в «Воспоминаниях вдовца». Там было полно, пишет он, «мелких пташек, орлят, судя по всему», но главный упрек был такой: «Как же там все умели себя держать!»

Примерно через три недели Люсьен бросил преподавание, окончательно поняв, что к этому у него не лежит душа. Как только ему нашли работу в канцелярии одного завода в Иври-сюр-Сен, он оставил свой пост и переехал поближе к своей новой работе (улица Пари-а-Иври, дом 14), а за ним — и его родители.

Тогда, чтобы не показаться нелюбезным директору школы Агюссо, Верлен предложил себя в качестве временной замены, пока не найдут другого учителя. Так Верлен близко познакомился с хозяином школы, г-ном Фернаном Эно, человеком деятельным и жизнерадостным, и его супругой, которая превосходно пекла. Он вместе с ними ужинал, застолье обычно затягивалось, они беседовали за чашкой чая, он курил сигары. Г-н Эно сделал из своей школы подобие воинской казармы, а из учеников — сынов полка. Их утренние марши, торжественный вход и выход из класса под звуки горна очень веселили Верлена.

Вскоре был найден новый учитель, и Верлену вернули свободу. Но что же с ней делать? Куда идти, ведь Люсьена больше нет рядом? Поехать за ним в Иври, этот индустриальный пригород? Об этом не могло быть и речи. Не зная, как поступить, он не стал менять жилье и остался в «Отель де Коммерс». Можно себе представить, как он поздно вставал, как писал с утра несколько писем, как спускался вниз выпить с хозяином отеля и местными рабочими и служащими по аперитиву и поговорить с официанткой, наконец, как он проводил вторую половину дня в своих парижских хлопотах и за моционом в Булонском лесу. Он сам описывал себя — вот старый рецидивист! — как чужака, нагруженного бесполезным опытом, на каторжных работах в Париже. Когда приходил вечер, он вскарабкивался на свой этаж, отсчитывая очередную сотню ступеней, зажигал спичку, уставший, охмелевший от столичного шума, ложился в кровать и не мог заснуть[462]. По воскресеньям он встречался с Люсьеном в Отейле (в двух километрах от места, где он жил), куда тот приезжал поездом по Малому Кольцу. Они веселились в кафешантанах Пуан-дю-Жур, их взгляды радовал виадук, «какому в мире равных нет», простой люд, женщины легкого поведения в своих розовых или голубых галстуках, стоящие прямо, с сигаретой в руках, окидывающие покровительственным взором смельчаков-полицейских. Сколько раз на площади перед железнодорожной платформой «Отейль» он ждал, вне себя от нетерпения, прибытия милого его сердцу поезда («Он скрипит и почти кричит, когда останавливается»), Вот наконец на вершине лестницы появляется Люсьен, вылитый прекрасный принц из сказки, или даже «ангел на вершине лестницы небесной». Они идут не спеша, беседуя вовсе не о пустяках, но о великих духовных вопросах — о судьбе или о смерти — и добираются до «Отель де Коммерс», чтобы там «поужинать, чем бог послал».

Когда наступал вечер, Верлен провожал Люсьена на вокзал.

Вот тогда-то и началось претворение в жизнь Великой Программы.

Первый шаг был сделан — Верлен вернулся в литературу. Многие из его старых товарищей не слишком ему обрадовались, но и не принять его в свое общество они уже не могли. «Современный Париж» и «Пробуждение» открыли ему свои двери. Есть Ванье, до которого рукой подать, а это уже издатель. Наконец, Эрнест Мило начал публиковать в «Арденнском курьере» серию статей под общим названием «Наши Арденны» (октябрь 1882 — февраль 1883). Медленно. но верно почва под его ногами становилась твердой, и вот он решил, что пришел момент достичь второй цели — найти работу.

Наилучший вариант, думал он, просто вернуться в мэрию, поскольку после амнистии 1880 года все прошлое было предано забвению[463]. Очень кстати Лепеллетье был знаком с Шарлем Флоке, префектом Сены, а также и Жаном де Буте-лье, председателем Муниципального совета Парижа, который к тому же иногда писал статьи в его газету «Mo д’ордр». В августе 1882 года Верлен подал ходатайство по всей форме, в котором упоминал, что семь лет проработал на службе в мэрии, что его последняя должность была начальник экспедиции и что его уволили 11 июня 1871 года за то, что он остался работать при. Коммуне. Дальнейшее не должно было представлять больших трудностей, и вскоре Лепеллетье передал своему другу, что дело в принципе улажено, осталось только удовлетворить ряд формальностей, в частности разослать запросы о ходатае в компетентные органы.

Но все это нужно было делать быстро, так как Верлен, предоставленный самому себе, резко менялся (и он хорошо это знал) — в обществе он был сам веселость, оставшись один, погружался в глубочайшую депрессию. Его вера остывала, и не только его вера в Бога, уже довольно холодная, но и вера в себя. Его изгнание закончилось, но он страдал от того, что непризнан, покинут, что старые друзья общаются с ним из вежливости, а молодые поэты выражают лишь внешнюю почтительность. И к тому же Булонь — это же черт знает где, ему там скучно. Для борьбы с бессонницей он принимал хлоралгидрат, но от этого успокаивающего у него были страшные головные боли и сердечные приступы. Тогда он вызвал к себе мать. Она сразу же приехала и сняла комнату рядом с ним. Целую неделю она его ободряла, успокаивала, так что он ей рассказал о своем самом страстном желании последних лет — окончательно вернуться в Париж. Они бы составили друг другу компанию, они бы сняли хорошую квартиру, он бы каждое утро уходил на работу в контору, как когда-то, и возвращался всегда в одно и то же время; она же, со всей своей бодростью, которую у нее не смог отобрать даже возраст, принимала бы его друзей, даже если бы их было много и они сильно шумели.

Когда она уехала, чтобы подготовиться к переезду, он выздоровел и вскоре сам поехал за ней в Аррас. Родственники, друзья и соседи в один голос говорили, что они очень жалеют о ее отъезде, но она была так же счастлива, как и ее сын.

В начале ноября 1882 года, вернувшись в Париж и нанеся визит г-ну Истасу, они нашли в квартале, где он жил, квартиру, которую сдавали внаем. Она находилась на пятом этаже дома 17 по улице Ла Рокет, недалеко от Бастилии. Место было светлое и милое, через недолгое время они подписали договор аренды.

Они расставили мебель, прибывшую из Арраса, разложили книги по полкам; Поль украсил стены своей комнаты вещами, напоминавшими ему о прошлом (повесил портрет отца, Люсьена, рисунок с распятием из церкви Св. Жери и т. д.), и облегченно вздохнул: он более не одинок и живет в собственном доме. Уже двенадцать лет он не знал этого счастья!

Вскоре — и это был хороший знак — пришли по почте две характеристики, которые он подшил в свое «мэрское» досье: одна от мэра Фампу (22 ноября 1882 года), где констатировался факт, что его поведение во время пребывания в коммуне было «безупречно», и другая от бургомистра Жеонвиля (30 ноября 1882 года), указывавшая, что на территории коммуны он вел себя исключительно достойно.

Дело практически было в шляпе!

Начало 1883 года прошло в эйфории. Новая квартира со старой мебелью, которая, несмотря на все переезды, все еще выглядела прекрасно, восхищала Поля и его мать. Вот как эту квартиру описывает Жан Мореас[464]:

«Чистые занавески.

Провинциальная мебель.

На стене цветной рисунок Жермена Нуво, изображающий распятие, исполненный в духе вдохновенного непрофессионализма.

Книги по казуистике на одной полке с „Новеллами“ г-на Скаррона.

„О подражании Христу“ рядом с Петронием.

Пастели времен Наполеона.

И у окна узенький стол, воистину пюпитр мэтра, едва сев за который, вы напишете „Давно и недавно“».

Программа, благодарение богу, продолжала воплощаться: к Пасхе его возьмут на работу. С другой стороны, Лепеллетье открыл для него в «Пробуждении» рубрику «Париж как он есть», в которой начиная с 8 декабря 1882 года выходили его парижские и арденнские зарисовки, ностальгические и сентиментальные, живые и яркие. Подписывался Верлен, в зависимости от настроения, «Жан, который смеется», или «Жан, который рыдает».

Знаменитые журналисты (Валантен Симон, основатель «Эха Парижа», Поль Алексис, Эмиль Бержера, Анри Бауэр и другие) были заинтригованы своим новым несколько странноватым коллегой и потребовали, чтобы им его представили. Все они, познакомившись с его старыми стихами по совету Лепеллетье, согласились, что он в самом деле великий поэт.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава тринадцатая АПРЕЛЬ 1865 — АПРЕЛЬ 1866

Глава тринадцатая АПРЕЛЬ 1865 — АПРЕЛЬ 1866 В ночь на двенадцатое апреля, в час без десяти по местному времени (в исходе третьего — по петербургскому), в Ницце, на вилле Бермон, проговорив: «Стоп машина!», двадцатидвухлетний цесаревич, наследник престола Российской империи,

Глава девятая Начала 1879 — август 1881 года

Глава девятая Начала 1879 — август 1881 года Десятого августа 1879 года в доме на Грачевке Антон воссоединился с семьей после двухлетней разлуки. Миша, загоравший у ворот, когда появился Антон, брата не узнал. Павла Егоровича вызвали от Гаврилова телеграммой. Пока готовился

Глава восемнадцатая Суворины: апрель — август 1886 года

Глава восемнадцатая Суворины: апрель — август 1886 года В апреле Антон Чехов снова встретился с Сувориным, и в этот раз их связала крепкая дружба, которую впоследствии разрушит расхождение во взглядах, поначалу вызывавшее взаимный интерес. Суворин сразу почувствовал в

Глава шестьдесят восьмая Последний мелиховский сезон: апрель — август 1899 года

Глава шестьдесят восьмая Последний мелиховский сезон: апрель — август 1899 года По прибытии в Москву Чехов был вызван в Театрально-литературный комитет, где выслушал оскорбительные для себя замечания. Затем он забрал пьесу «Дядя Ваня» из императорских театров и передал

Глава двенадцатая Днестровский плацдарм Апрель — август 1944 года

Глава двенадцатая Днестровский плацдарм Апрель — август 1944 года Форсирование Днестра11 апреля дивизия подошла к Днестру пятью-шестью километрами севернее Бендер. В ночь на двенадцатое основные силы противника скрытно покинули свои позиции и переправились за Днестр,

А жизнь идет… (Франция, август 1942 года)

А жизнь идет… (Франция, август 1942 года) После трехдневной разлуки со своим товарищем по побегу мы направились к одному из заброшенных домов на окраине деревушки, затерявшейся между лесистыми холмами на северо-востоке Франции. Эту полузаброшенную деревеньку присмотрел

ЛЕВИ-БРЮЛЬ ЛЮСЬЕН.

ЛЕВИ-БРЮЛЬ ЛЮСЬЕН. Люсьен Леви-Брюль родился 10 апреля 1857 г в Париже После окончания гимназии он поступил в Сорбонну, где получил философское образование, после чего работал учителем в средних школах городов Потье, Амьена и Парижа После получения в 1884 г докторской степени

Глава 9 Начала 1879 – август 1881 года

Глава 9 Начала 1879 – август 1881 года Десятого августа 1879 года в доме на Грачевке Антон воссоединился с семьей после двухлетней разлуки[50]. Миша, загоравший у ворот, когда появился Антон, брата не узнал. Павла Егоровича вызвали от Гаврилова телеграммой. Пока готовился

Глава 18 Суворины апрель – август 1886 года

Глава 18 Суворины апрель – август 1886 года В апреле Антон Чехов снова встретился с Сувориным, и в этот раз их связала крепкая дружба, которую впоследствии разрушит расхождение во взглядах, поначалу вызывавшее взаимный интерес. Суворин сразу почувствовал в Чехове

Глава 39 Лето с таксами апрель – август 1893 года

Глава 39 Лето с таксами апрель – август 1893 года В четверг, 15 апреля, в Мелихово приехала Маша и привезла с собой 5 фунтов сала, 10 фунтов грудинки, 10 фунтов свечей и двух маленьких такс. Темненького кобелька она назвала Бром, а рыжеватую сучку – Хина (Антон потом окрестил их

Глава 68 Последний мелиховский сезон апрель – август 1899 года

Глава 68 Последний мелиховский сезон апрель – август 1899 года По прибытии в Москву Чехов был вызван в Театрально-литературный комитет, где выслушал оскорбительные для себя замечания. Затем он забрал пьесу «Дядя Ваня» из императорских театров и передал права на нее

Глава XIV РЕТЕЛЬ, ИЛИ ЖИЗНЬ В ПОКОЕ (апрель 1877 — начало августа 1879)

Глава XIV РЕТЕЛЬ, ИЛИ ЖИЗНЬ В ПОКОЕ (апрель 1877 — начало августа 1879) …в Ретеле, с совершенно спокойным сердцем и почти умиротворенными чувствами. Из письма П. Верлена Ф.-О. Казальсу от 26 июня 1889 года Париж — это, конечно, замечательно, но что там делать? Чем заниматься? Кем

Люсьен Летинуа

Люсьен Летинуа Тебя я помню на коне, Когда кругом звучали трубы, И твой припев солдатский мне Звучал тогда сквозь те же трубы. (…) Мечтал я: воинская смерть Твой гроб знаменами покроет; Но Бог велел, и эта смерть Была простой: убил тифоид.[97] Верлен не умел жить один. Ему

Глава 21. В окружном комитете партии сионистов-социалистов в Киеве (апрель-август 1906 года)

Глава 21. В окружном комитете партии сионистов-социалистов в Киеве (апрель-август 1906 года) В начале апреля, сразу после Песаха, меня пригласили в Киев. Аарон (Соколовский) известил меня, что его переводят на работу поближе к центральному комитету, и ему надо передать мне дела