4 Роменвиль

4

Роменвиль

Форт Роменвиль грозно нависал над восточными пригородами Парижа. Гигантское грубое сооружение, сложенное из камня, нацисты к 1941 году превратили в свою собственную версию ада. Построенный в 1830-х годах, массивный бастион был частью кольца обороны, предназначенного для защиты Парижа от иноземного вторжения. Однако в случае народных волнений внутри города он лишь мешал развертыванию войск — чудовищно огромный, обнесенный рвом, неприступный каменный исполин. Нацисты также использовали давление, которое форт оказывал на человеческую психику: они превратили его в концентрационный лагерь, место, где проводились допросы, где пытали людей и без проволочек приводили в исполнение смертные приговоры. Он стал наглядным символом устрашения: ведь оттуда было невозможно спастись. Роменвиль был «расстрельной», где ожидали смерти. Здесь были лишь гражданские узники: бойцы Сопротивления, политзаключенные, евреи или лица, походившие на евреев, коммунисты, интеллектуалы, подозреваемые в шпионаже и подрывной деятельности, прочие «неблагонадежные элементы», а также те, кто не выказывал достаточного почтения к новым порядкам, установившимся во Франции.

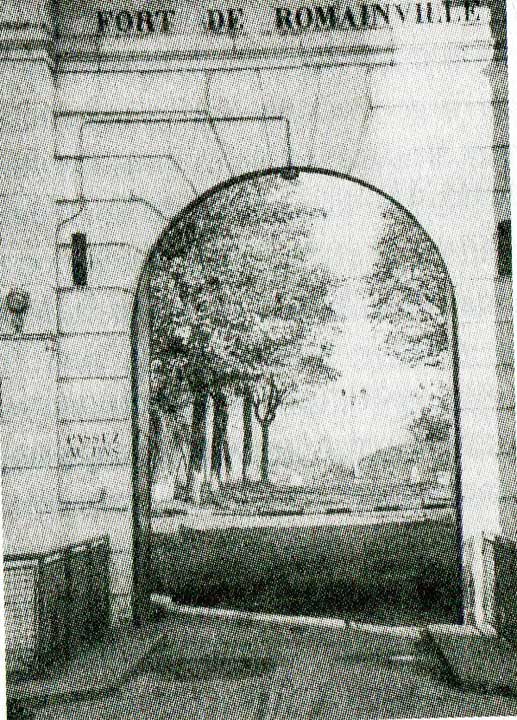

Вход в форт Роменвиль, крепость XIX в. в Париже, превращенную нацистами в концлагерь.

Изменение количества тюремного населения подчинялось грубому правилу арифметики, установленному нацистами в оккупированной стране: за каждую акцию, проведенную Сопротивлением, из камер изымалось и расстреливалось некоторое число узников. Так, диверсию против немецких солдат в парижском кинотеатре «Рекс» германское командование оценило в 116 жизней узников Роменвиля. Чем более заметной была акция неповиновения, тем выше была цена смерти, уплаченная заложниками. Иногда перед казнью им сообщали, какая именно акция подполья будет стоить им жизни, но чаще — нет.

Чапмена и Фарамуса, политзаключенных, подозреваемых в подрывной деятельности, переодели в тюремную форму, после чего они предстали перед комендантом лагеря, капитаном Брюхенбахом, приземистым коренастым человечком в толстых очках, с глазами «будто две дырки от пуль в металлической двери». Ухмыляясь, он объяснил им, что гестапо отдало приказ задержать их до дальнейших распоряжений. Чувствительный Фарамус заметил, что «с перегаром у коменданта явный перебор».

Затем их препроводили в барак, окруженный двенадцатифутовым забором, увенчанным кольцами колючей проволоки, по углам которого стояли часовые вышки с прожекторами и пулеметами. Заключенных втолкнули в камеру, выстуженную и освещенную единственной лампочкой, с полудюжиной пустых коек, и заперли там. Устроившись на матрасах, набитых гнилой соломой, друзья начали обсуждать свои шансы на спасение: один — с осторожным оптимизмом, другой — в глубокой тоске.

— Как бы ты хотел быть убитым, Эдди? — спросил Фарамус.

— Я не буду возражать, если без этого удастся обойтись, — отвечал Чапмен. — Мне нравится эта жизнь.

Следующим утром, когда их выпустили на прогулку во двор, из перешептываний заключенных Чапмен и Фарамус узнали, что этим утром в тюрьме было расстреляно шестнадцать человек, — в ответ на убийство членами Сопротивления немецкого офицера в Нанте. На двери каждой из камер висела табличка: «Alles Verboten» — «Все запрещается». В этом не было преувеличения. Заключенным было запрещено писать и получать письма, до них не доходили посылки от Красного Креста и квакерской церкви. Зверские и беспричинные избиения узников были обычным делом. Лишенные контактов с внешним миром, заключенные отсчитывали время лишь по смене караула и звукам уличного движения, долетавшим с парижских улиц. Питание было скудным и однообразным: пинта жидкого овощного супа, четыре унции черного хлеба и унция прогорклого маргарина или сыра. Поначалу Чапмен и Фарамус вылавливали из супа личинки мух, но через несколько дней, подобно другим заключенным, уже перестали обращать на них внимание.

Заключенные-мужчины и заключенные-женщины могли общаться во время прогулок в огромном тюремном дворе, однако сексуальные отношения были строго запрещены. Об этом в первый же день сообщил им один из охранников с помощью замысловатой многоязычной шарады: «Мадам, променад, парле, — да! Трах-трах — нихт, ферботен! Запрещено!» — и, чтобы не оставалось места для разночтений, еще раз уточнил: «Нихт! Кайне трах-трах!» Для Чапмена это прозвучало как вызов.

Среди заключенных Роменвиля были люди самые разные: богатые и бедные, храбрецы и предатели, виновные и невиновные. Чапмен и Фарамус были среди них единственными англичанами. Здесь находились Полетта, блондинка, арестованная за шпионаж, и Жинетта, чей муж был расстрелян как шпион. Другие женщины были задержаны как заложницы — из-за мужей и отцов, сражавшихся в «Свободной Франции» или ушедших в Сопротивление. Здесь был Кан, преуспевавший банкир смешанной немецко-еврейской крови, король шинного производства «Мишлен», два бельгийских торговца бриллиантами, а также странный человечек по фамилии Лейч, немецкоязычный швейцарский журналист, носивший очки в роговой оправе и говоривший, что работал на британскую разведку. Среди заключенных-французов были бывший министр информации и радиожурналист Ле Франсуа, брошенный в тюрьму за отказ участвовать в нацистской пропаганде. Одна из женщин, в прошлом — официантка в кафе на Монпарнасе, утверждала, будто попала в тюрьму за то, что дала пощечину офицеру СС, пытавшемуся ее облапать. Старик по фамилии Вайс, эксцентричный тип, говоривший на многих языках и патологически боявшийся воды, был посажен за написанную им статью, в которой рассуждал о возможных вариантах раздела побежденной Германии. Многие были арестованы за ссору с кем-нибудь из немцев, а некоторые и вовсе утверждали, что понятия не имеют, за что очутились в Роменвиле.

У каждого из заключенных была своя история, но все они предпочитали держать язык за зубами. Некоторые даже не раскрывали своей фамилии, представляясь лишь по имени: ведь среди тюремного населения было полно доносчиков и стукачей, пытавшихся вызнать, кто из заключенных в действительности является подпольщиком или пропагандистом, и затем выдать их. Особенно подозрительным в этом отношении был один бельгиец по фамилии Буссе. Он утверждал, что родился в Кардиффе, и говорил на хорошем английском, при этом пересыпая свою речь жаргонными словечками. Однажды Чапмен спросил об этом бельгийце, и ему сообщили, что Буссе был профессиональным стукачом, «наседкой», заслужившим за свои «подвиги» кличку Черный бриллиант. По слухам, двадцать два человека были казнены из-за его доносов. Большинство заключенных избегали его, а некоторые пытались бить доносчика, когда охрана не видела. Однажды Буссе перевели из тюрьмы в другое место. Многие усматривали в этом доказательство его вины, однако это с равным успехом могло быть частью общей нервной обстановки, поддерживаемой тюремщиками Роменвиля: одни заключенные появлялись, другие исчезали без всяких предупреждений или объяснений. Один из узников, еврей средних лет по фамилии Дрейфус, родственник другой, куда более знаменитой жертвы антисемитизма, был задержан, однако вскоре неожиданно отпущен. Тут же по тюрьме пронесся слух, что Дрейфус — предатель. «Разговаривать с любым из заключенных было небезопасно, — вспоминал Чапмен. — Никто не знал, кто есть кто. Никто не сказал бы вам правды».

Однако, несмотря на ядовитую атмосферу недоверия, людям хотелось близости. Запрет на сексуальные отношения заключенные не просто игнорировали, но нарушали с великим азартом. Свидания назначались при первой возможности: в туалетах, под лестницами, в хранилище угля, в темных углах прогулочного двора. Бараки Роменвиля не были похожи на тюремные камеры: к замкам легко было подобрать ключи. Заключенные постоянно строили все новые планы организации сексуальных утех. Побег из Роменвиля не удавался никому и никогда, и только секс был способом кратковременного спасения из узилища. Через несколько недель после прибытия в Роменвиль Эдди завел интригу с блондинкой Полеттой, которая была старше его примерно на десять лет, а Фарамус закрутил роман с другой заключенной по имени Люси. Впоследствии оба мужчины, разумеется, сильно преувеличивали масштабы своих «побед». Чапмен, больший ценитель жизненных удовольствий, нежели его товарищ, воспринял странную смесь секса и страха как нечто обыденное, а вот Фарамус, новичок в этом деле, пребывал в уверенности, что «это были настоящие романы, страстные и искренние». В изоляции от внешнего мира, среди царящего вокруг предательства, в ожидании смерти, которая могла прийти в любой момент без предупреждений и объяснений, секс был единственным глотком свободы.

Тем временем, пока Чапмен и Фарамус были заняты изобретением все новых возможностей для тайных свиданий со своими подругами, их заявление о готовности шпионить в пользу Германии медленно преодолевало препоны немецкой военной бюрократии. С острова Джерси их письмо было направлено в Берлин, затем в подразделение германской секретной службы в Гамбурге, потом вновь вернулось на Джерси. В декабре 1941 года, когда Чапмен отбывал двухнедельное одиночное заключение в камере Роменвиля, письмо наконец-то начало действовать. Чапмен тогда сидел в карцере, расположенном в подземных камерах форта, после драки с ненавистным ему Буссе. Заключенным в карцере полагалась миска супа и хлеб раз в три дня. Камера была темной, сырой и холодной. В попытке сохранить тепло Чапмен собирал в кучу гравий с пола, стараясь зарыться в него.

Через неделю одиночного заключения Чапмена неожиданно выдернули из камеры, под конвоем препроводили в кабинет Брюхенбаха и закрыли в задней комнате. Через несколько минут в помещение вошел офицер СС, тщательно заперший за собой дверь. Он был высок и худощав, с бледно-голубыми глазами и ввалившимися щеками, испещренными тонкими красными прожилками. Несколько мгновений он молча смотрел на Чапмена. Затем на великолепном английском без акцента он представился как обер-лейтенант Уолтер Томас. Без всякого вступления, ничего не объясняя, он уселся за стол и принялся допрашивать Чапмена, задавая вопросы о его прошлых преступлениях, умении обращаться со взрывчаткой, заключении на Джерси, степени владения немецким языком. Иногда он сверялся с содержимым своей папки. Казалось, он знал каждую деталь криминальной биографии Чапмена, будучи осведомленным не только о преступлениях, за которые тот понес наказание, но и о других, в которых его лишь подозревали. Выказывая недюжинные познания о Британии, офицер расспрашивал о годах, проведенных Эдди в Сохо, о его аресте в Эдинбурге и полете на Джерси. Когда офицер говорил, его длинные пальцы постоянно находились в движении. Хотя по ходу разговора выражение его лица не изменилось, он, казалось, был доволен ответами Чапмена. Последний позднее вспоминал, что офицер производил впечатление человека «образованного и основательного». Через час тот дал знак, что встреча окончена, и Чапмена вновь доставили в тюрьму — но не в карцер, а обратно в барак.

«Что случилось?» — спросил его Фарамус, изумленный столь неожиданным освобождением. Чапмен взял с него клятву молчать и рассказал о своей беседе с офицером СС. По-видимому, заключил он, эта встреча означала, что на их заявление о готовности служить Германии наконец-то отреагировали. «Тебе хорошо, — неожиданно испугался Фарамус. — Они уверены, что смогут тебя использовать. А как насчет меня? На что я им сдался?» Чапмен постарался приободрить своего юного друга, однако оба знали, что тот прав. Нацисты, вероятно, могли найти применение квалифицированному, изворотливому и опытному преступнику с впечатляющим криминальным прошлым и убедительными причинами для ненависти к британскому обществу. Но какую пользу мог принести Третьему рейху незаметный двадцатилетний парикмахер, чье единственное неудавшееся преступление заключалось в попытке обманом получить 9 фунтов?

Дальнейшие свидетельства интереса нацистов к Чапмену появились уже несколько дней спустя — в виде военного фотографа с «лейкой». Он сделал множество снимков заключенного в профиль и анфас, после чего удалился.

В начале января 1942 года Чапмена вновь вызвали в кабинет начальника. В этот раз допрашивавший его разительно отличался от обер-лейтенанта Томаса с его мертвенным взглядом. В кресле начальника сидела дама неземной красоты: с огромными карими глазами, длинными ногтями, покрытыми алым лаком, в дорогом пальто из шерсти ягнят. Чапмену показалось, что она шагнула в кабинет прямо из кадра какого-нибудь кинофильма. Это прекрасное видение буквально парализовало его. Рядом с женщиной стоял мужчина в гражданской одежде. Чапмен обратил внимание на его атлетическую фигуру и загорелое лицо. В своих элегантных костюмах, со слегка скучающим выражением лиц оба легко могли сойти за моделей, снимающихся для модного журнала.

Мужчина задавал вопросы на немецком, женщина переводила их на английский с заметным американским акцентом. Они не скрывали причины своего появления: их интересовало, какую работу, по мнению самого Чапмена, он мог бы выполнять в интересах германской секретной службы и какие мотивы сподвигли его вызваться для подобного дела. Они также поинтересовались, какой платы он ожидает и что готов делать, будучи отправленным в Британию в качестве агента под прикрытием. Женщина курила сигарету за сигаретой, не выпуская из рук длинный черный мундштук.

— А ведь вы не собираетесь возвращаться к нам, правда? — вдруг спросила она.

— Вам стоило бы мне доверять, — ответил Чапмен.

Когда женщина, собираясь уходить, взяла пальто, Чапмен заметил на подкладке ярлык итальянского дизайнера Скьяпарелли. Да уж, подумал он, нацистские шпионы, если только эта парочка была таковыми, могут себе позволить одеваться в модные шмотки.

Еще несколько недель для него продолжалась обычная тюремная рутина, прерванная лишь жестокой бомбардировкой, которой английские Королевские ВВС подвергли огромный завод компании «Рено» в Булонь-Биланкуре, на другом берегу Сены, напротив Роменвиля. Теперь завод был частью немецкой военной промышленности: он выпускал грузовики для германской армии. 3 марта 235 бомбардировщиков Королевских ВВС, идущих на малых высотах, атаковали завод. Это был крупнейший по числу машин, участвующих в атаке на одну цель, авианалет за всю войну. Через окна барака Чапмен и Фарамус видели взрывы, наблюдали за полетом трассирующих снарядов и стрельбой зениток, чувствовали, как от фугасных взрывов сотрясается воздух, и наконец увидели, как небо окрасилось зловещим оранжевым заревом. Чапмен чувствовал, как боится его товарищ. «Возможно, они отправят тебя в лагерь для гражданских интернированных, — сказал он. — Или оставят тебя здесь — если я им понадоблюсь. Слушай, Тони, не переживай: я решу эту проблему. Верь мне».

Двое англичан провели в Роменвиле уже почти четыре месяца, когда Чапмена доставили в кабинет Брюхенбаха, возможно, в последний раз. Его уже ждал обер-лейтенант Томас в компании со старшим по званию офицером, одетым в форму кавалерийского ротмистра, что означало звание, равное капитанскому. На его воротничке красовался Железный крест. Томас представил его как «герра доктора Штефана Грауманна». Почти галантным жестом Грауманн предложил Чапмену сесть, после чего приступил к расспросам на отличном старомодном английском. Он говорил мягким голосом, с акцентом британского аристократа. Доктор спрашивал, как к Чапмену относились в Роменвиле. Когда Чапмен рассказал о своем пребывании в карцере, куда попал по указанию Брюхенбаха, Грауманн улыбнулся и заметил, что начальник тюрьмы — всего лишь «вымуштрованное животное».

Ротмистр Штефан фон Грёнинг (он же доктор Грауманн), немецкий куратор Чапмена.

Грауманн казался высокомерным, но благожелательным, и Чапмен поймал себя на симпатии к этому человеку. Он часто улыбался своим мыслям, как будто припоминая какую-то известную лишь ему шутку. Он внимательно слушал ответы Чапмена, откинувшись на стуле и зацепив указательный палец одной руки за боковой карман кителя, а другой ероша свои жиденькие волосы. Время от времени он надевал очки в массивной оправе и изучал содержимое лежавшей перед ним папки. Чапмен решил, что перед ним «человек понимающий и толерантный».

Грауманн еще раз уточнил у Чапмена детали его биографии: список преступлений, знание немецкого и французского, состав «банды динамитчиков» и их местонахождение в настоящее время. Вновь и вновь он возвращался к вопросу о том, руководствовался ли Чапмен в своем решении ненавистью к Британии или ожидаемым вознаграждением. Тот отвечал, что шпионить в пользу Германии его подвигли оба фактора. Допрос продолжался три часа.

В конце концов Грауманн, внимательно глядя на Чапмена своими водянисто-голубыми глазами, перешел к делу. Если Чапмен согласится пройти обучение диверсионной работе, обращению с рацией и искусству ведения разведки, а потом быть заброшенным в Великобританию со специальным заданием, ему будет гарантирована значительная денежная сумма по возвращении. Чапмен тут же согласился, поинтересовавшись, возьмут ли в дело также и Тони Фарамуса. Грауманн без обиняков ответил, что Фарамус «бесполезен» для германской секретной службы. Затем он добавил, тщательно подбирая слова: «Во время войны мы должны быть осторожны, поэтому один из вас должен остаться здесь». Хотя фраза получилась весьма туманной, смысл ее был предельно ясен: Фарамус будет оставлен в качестве заложника, гарантирующего послушание Чапмена.

Пожимая руку Грауманна, Чапмен заметил на мизинце у немца массивное золотое кольцо с пятью черными точками и отметил необыкновенную мягкость его ладони. Такие руки могли принадлежать лишь человеку, никогда не знавшему физического труда. Голос, руки, перстень-печатка: этот человек, разумеется, был аристократом. Уже стоя у двери, Грауманн упомянул: если Чапмен постарается больше не попадать в истории, его выпустят из Роменвиля через две недели.

Чапмен возвратился в камеру в приподнятом настроении, хотя и несколько подпорченном завуалированной угрозой, прозвучавшей в адрес Фарамуса. Сам Фарамус не принял во внимание слова немца, однако новость о том, что Чапмен скоро покинет его, означала, что его положение станет куда более угрожающим.

— Положим, ты сделаешь что-то не так, — рассуждал он. — Тогда меня сразу возьмут за жабры. Эдди, а если ты, попав в Англию, не захочешь возвращаться? Мне совершенно не хочется быть расстрелянным. Я слишком молод, чтобы умирать.

Чапмен попытался приободрить товарища:

— Слушай, Тони, позволь мне действовать так, как я считаю нужным. На кону стоит и моя жизнь, не забывай об этом.

Чапмен, безусловно, был прав: их судьбы отныне были связаны. Большинство жертв Роменвиля до самого конца не знали, за что их обрекают на смерть. Если же расстреляют Фарамуса, он будет знать: Эдди Чапмен предал его. Про себя Фарамус думал, что согласие играть в игры Чапмена может стоить ему жизни. Может ли этот «чистый блеф» оказаться успешным? «Пребывая в отчаянии и страхе, я все же надеялся на это — как ради него, так и ради себя», — писал позднее Фарамус.

18 апреля 1942 года Чапмена вывели из камеры.

— Пока, и удачи! — с усмешкой хлопнул он по плечу Фарамуса. — Встретимся в Лондоне после войны!

— До свидания, и удачи! — ответил тот настолько уверенно, насколько смог.

В кабинете начальника Чапмена уже ждал обер-лейтенант Томас. Пока Брюхенбах подписывал документы об освобождении, Чапмену вернули кое-какие вещи, отобранные у него на Джерси, а также его гражданскую одежду. Он вышел из ворот Роменвиля, и Томас проводил его к ожидавшей машине. Это была свобода. Однако, когда они уселись на заднее сиденье авто и шофер повел его в западном направлении, замечание Томаса заставило его вспомнить, что свобода эта была совершенно особого сорта. «Вы среди друзей, и мы будем помогать вам, — сказал тот на своем правильном школьном английском. — И не пытайтесь делать глупости вроде попыток сбежать: я вооружен». С этого момента, добавил Томас, на публике Чапмен должен изъясняться исключительно по-немецки.

На вокзале Монпарнас они вдвоем сели в поезд, направлявшийся в Нант, заняв купе первого класса. В вагоне-ресторане Чапмен жадно накинулся на еду. Аскетичный Томас ел мало, но Эдди с удовольствием доел и его ужин.

К вечеру поезд пришел в Нант — порт на западном побережье Франции, где величественная Луара впадает в Атлантический океан. Крепкий молодой человек в гражданской одежде, с явно когда-то сломанным носом, ждал их на платформе. Он представился как Лео, подхватил чемодан Томаса и сумку Чапмена и проводил их к стоянке, где пассажиров уже поджидал большой «мерседес».

Эдди блаженствовал на кожаных сиденьях, пока Лео на большой скорости гнал автомобиль по извилистым, мощенным булыжником улицам Нанта и дальше, за город, к северо-западу. Вдоль дорог мелькали аккуратные фермы, тянулись луга, на которых тут и там паслись коровы лиможской породы. В придорожном сельском кафе кучка крестьян безучастно наблюдала за тем, как мимо на большой скорости проносится «мерседес». Они проехали здание, похожее на фабрику, пересекли железнодорожный мост и наконец остановились у зеленых железных ворот, ведущих на территорию, огороженную высоким забором. Происходящее за оградой со всех сторон укрывали плотные кроны тополей. Лео поприветствовал часового, уже спешившего открыть ворота.

Вскоре машина остановилась у большого каменного здания. Чапмена провели внутрь, на второй этаж, в кабинет, уставленный книгами. Знакомая фигура в костюме-тройке в тонкую полоску склонилась над какими-то записями. «Добро пожаловать на виллу Де ла Бретоньер! — сказал доктор Грауманн, поднимаясь и пожимая Эдди руку. — Самое время выпить стаканчик приличного бренди!»

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК