Безумство храбрых

Безумство храбрых

1

То, чем занимались его помощницы в лаборатории зимой и на опытных делянках летом, было скучным делом, самым скучным, какое только возможно в научной работе.

Вообще в науке много скучного… Мучительные поиски, радостные находки, опять поиски — творчество… Такой наука выглядит издалека, в ореоле великих свершений. Будни же ее прозаичны. От блестяще задуманного физического эксперимента до его воплощения проходят порой месяцы и годы — на монтаж установки, ее отладку, проверку и градуировку приборов, наконец, просто на «выколачивание» оборудования.

Но даже такая работа физика-экспериментатора покажется верхом творческих исканий в сравнении с трудом систематика. Сиди перебирай растения, заготавливай на каждое этикетку с длинным перечнем его систематических признаков.

Triticum — значит, род пшеницы;

vulgare — значит, вид — мягкая.

А потом отличительные сортовые признаки. Надо указать, озимая она или яровая, остистая или безостая, какого цвета колос и какова форма зерен, и ломкая ли солома, и многое, многое другое. И так каждое растение, одно за другим.

От этого тянуло даже не девятнадцатым — восемнадцатым веком, веком «великих путешественников, коллекционеров и классификаторов», как назвал его Джон Бернал.

Действительно, XVIII век дал блестящее созвездие имен путешественников и коллекционеров. Классификаторов он тоже дал немало, но громкое имя Карла Линнея отодвинуло на задний план другие, хотя и очень крупные, имена.

Линней был истинным сыном своего времени. Он искренне верил в бога, и на двери своей комнаты вывесил надпись: «Живите непорочными, бог среди нас».

Но он был прирожденным естествоиспытателем и больше поклонялся богу фактов, чем всемогущему провидению.

«Когда я впервые стал заниматься изучением природы и увидел ее противоречие с тем, что можно было бы считать замыслом Творца, я отбросил прочь предубеждения, стал скептиком и во всем сомневался, и тогда впервые открылись мои глаза, и тогда впервые я увидел истину», — не без кокетства сообщает Линней.

Он был наделен гениальным классификаторским умом; в классификации видел конечную цель науки. Он много сделал в зоологии, минералогии, медицине, но основная его специальность — ботаника. Он был признанным королем ботаников.

Линней разделил растительный мир на классы и отряды, а для более дробной классификации ввел понятия рода и вида. Линней предложил вместо длинных описаний обозначать растение двумя латинскими терминами; первый указывая его род, второй — вид в системе рода.

С введением линнеевой классификации ботаника стала, наконец, наукой. До того она была лишь грудой более или менее достоверных фактов, не приведенных в систему. Теперь же при описании растений исследователь должен был отнести их к определенному роду и виду. Описание становилось преисполненным глубокого смысла.

Да, это было величайшее завоевание человеческого ума.

Но с тех пор минуло почти два столетия…

Сколько свершений узнала за это время биология!

Ураганом пронеслась и канула в Лету теория катастроф Кювье, утверждавшая, что новые формы организмов создавались особыми актами божественного творения.

Ламарк пытался противопоставить этой гипотезе идею изменяемости форм путем упражнения.

На смену взглядам Ламарка пришла строго доказанная теория отбора, обосновавшая идею биологической эволюции.

Законы генетики вскрыли сущность наследственной природы организмов.

Физиология глубоко проникла в процессы жизнедеятельности…

Классификация, в которой Линней видел конечную цель исследования, оказалась лишь началом наступления на загадки жизни.

Систематика эти два столетия тоже не стояла на месте. Во много раз возросло число известных видов растений: к 1910 году оно перевалило за 130 тысяч. Виды пришлось разделить на многие наследственно различимые разновидности и расы, да и расы оказались далеко не однородными, под понятием расы часто скрывались разные генотипы.

«Характерной чертой, проходящей через всю историю изучения растительного мира, — замечает Вавилов, — является дифференциация представлений об основных систематических единицах<…>. История систематики — стремление уложить новые наследственные индивидуумы в пределах линнеевых видов, числа которых быстро растет по мере углубления методов распознавания наследственных форм в изучения новых образцов растений, собранных в разных районах».

Определяя внутри вида все новые н новые формы, исследователи продолжали разрабатывать штрек, когда-то начатый Линнеем. Но чем дальше они продвигались, вынимая на поверхность руду новых видов и разновидностей, тем с большей силой массы неразработанных пластов давили на уже изрядно подгнившие крепежные опоры линнеевой классификации.

Положение становилось аварийным.

В любой день и час мог произойти обвал.

Линней считал всех особей вида потомками одной родительской пары. Поэтому-то вид и был в его представлении самой элементарной единицей биологической классификации. Правда, понятие «разновидность» было знакомо Линнею. Но он считал различия между особями одного вида нестойкими, ненаследственными, а значит, не заслуживающими, внимания систематика. Он писал:

«Разновидность — это растение, измененное случайной, причиной: климатом, почвою, зноем, ветрами, и при отпадении изменяющей причины снова восстанавливающее свое первоначальное строение».

Дробление видов на множество наследственно различимых разновидностей и сортов привело к тому, что само понятие вида стало приобретать все более условное содержание; выявились переходные формы, по своим признакам занимающие промежуточное положение между видами. Обилие разновидностей и рас поражало исследователей. Отыскивание их становилось все более скучным, почти бессмысленным занятием.

И все-таки, наращивая номенклатуру растительных форм, систематики делали великое дело.

Они накапливали научные факты.

А факты — сколько бы ни возникало новых теорий, сколько бы ни опровергалось старых, — факты всегда остаются непреходящей ценностью науки, ее вечным золотым запасом.

Никогда не исключена возможность, что самый, казалось бы, заурядный научный факт рано или поздно не засверкает крупным алмазом в короне новой теории.

2

Итак, ученики Вавилова определяли растения…

По улицам города патрулировали рабочие с винтовками и красными повязками на рукавах. На стенах домов расклеивали декреты новой власти.

Нахмурив брови, истекая кровью, прокладывал путь сквозь прошлое двадцатый век.

А они сидели в восемнадцатом…

И все-таки их делу суждено было украсить век двадцатый…

Мир растений многообразен и многолик. То, что присуще одному организму, несвойственно другому. Вот идея, в общей форме выражающая смысл линнеевой классификации. Линней так и писал:

«Основа ботаники состоит в разделении и наименовании растений».

Но в классификации можно увидеть и другой, прямо противоположный смысл. Мир растений един в своей основе! Между видами существует более или менее тесное родство. Сам Линней, хоть и был убежден в том, что виды созданы «Творцом» и не имеют ничего общего друг с другом, пригвожденный фактами, признавал:

«Все растения обнаруживают родство, как территория на географической карте».

Двести лет ученые-систематики руководствовались в основном лишь первой половиной идейного наследия Карла Линнея.

Мир растений многообразен; чем больше, тем лучше — таков девиз систематиков. Во что бы то ни стало отделить одно растение от другого, найти для него особую классификационную ячейку — в этом систематики видели задачу своей науки.

Вавилов выступил с идеей единства многообразия.

По свидетельству Э. Э. Аникиной, в первый же год саратовского периода своей деятельности, когда уже были выделены из памирской коллекции безлигульные формы не только ржи, но и пшеницы, Вавилов стал искать аналогов у других злаков. Значит, к осени 1917 года закон гомологических рядов уже сложился в его сознании…

Когда-то Дмитрий Иванович Менделеев, работая над учебником химии, задался скромной целью: расположить химические элементы в таком порядке, чтобы их легче было запоминать студентам. Менделеев не подозревал, что в самой постановке задачи скрыта плодотворнейшая идея внутреннего единства, родства элементов. Он выписал элементы на отдельные карточки и стал пробовать различные их чередования. Открытие закона было тем самым предрешено.

Он должен был прийти к расположению элементов в порядке возрастания атомных весов. Тут-то и обнаружилось, что свойства элементов повторяются! Так был сформулирован периодический закон, составлена менделеевская таблица, предсказаны свойства еще не открытых элементов!

Опираясь в какой-то мере на этот опыт, Вавилов шел к своей цели совершенно сознательно.

Виды связаны между собою родством и общностью происхождения. Еще Дарвин в основу эволюционного учения положил идею о девергенции — постепенном расхождении видов. Он показал, что естественный отбор чаще уничтожает промежуточные формы, крайние же варианты сохраняет. Близкие современные виды когда-то были разновидностями одного вида, но разошлись в процессе эволюции. Значит, эти виды сохранили черты своего прародителя и у них должно быть много сходных признаков.

Правда, каждому виду присущи свои отличительные признаки — иначе не было бы оснований подразделять растения на отдельные виды. Но оставим эти признаки в стороне, вынесем их за скобки. (Мы пытаемся восстановить примерный ход мыслей Вавилова.) Сосредоточим внимание на признаках отдельных сортов, варьирующих, нехарактерных для вида в целом. Не на сортах, а именно на сортовых признаках. Ведь родство растений связано с наследственной передачей свойств родителей детям. А еще Мендель установил: задатки отдельных признаков наследуются независимо друг от друга. Правда, генетика внесла существенные поправки в это представление. Но как руководство к действию оно вполне годится.

Персидская пшеница была представлена формой с черным колосом. Это не мешало относить ее к мягким пшеницам: у них черноколосые сорта не новость. Но это же не помешало ему, Вавилову, выделить персидскую пшеницу в отдельный вид. Ведь черноколосые формы встречаются у всех видов пшениц. Как и белоколосые, красноколосые, сероколосые.

И не только у пшениц. То же самое можно сказать о ржи, овсе, ячмене — почти всех злаках.

А другие варьирующие признаки? Озимость и яровость? Остистость и безостость? Форма зерна, цветочных чешуй, колоса?

Все они с такой же правильностью повторяются у родственных видов и родов!

Можно теперь, например, предсказать не только то, что у персидской пшеницы будет найдено огромное разнообразие форм, но и какие это будут формы. Не только яровые, но и озимые. Не только с черным, но и с белым, красным, серым колосом. И можно также предсказать, что растений, скажем, с синим колосом, по всей вероятности, не обнаружится. Ведь таких форм нет ни у одного вида пшениц.

И не только близкие виды повторяют друг друга, но и близкие роды, семейства. Даже у порядков и классов заметны сходные ряды наследственной изменчивости.

Это всеобщий закон природы!

В открытии закона гомологических рядов есть нечто эвристическое. Закон этот не принадлежит к той категории открытий, к которым подбираются исподволь, годами накапливая факты, выдвигая и отвергая гипотезы. Факты, которые Вавилов положил в основу закона, были давно известны, как до Менделеева были известны свойства тех шести десятков элементов, которые он привел в систему. Двести лет копили эти факты систематики, перебирая растения в тиши кабинетов. Надо было лишь охватить всю совокупность фактов единым взором.

Еще Дарвин подметил повторяемость признаков у родственных видов и родов, но не увидел за этими «совпадениями» закона.

К. И. Пангало вспоминал, что Александр Иванович Мальцев, ученый-специалист Бюро по прикладной ботанике, также обращал внимание на повторяемость признаков. В 1911–1912 годах он рассказывал практикантам Бюро (а значит, и Николаю Вавилову), что, работая с овсюгами, предвидит нахождение новых форм и действительно их находит. Сам Вавилов писал Елене Ивановне в 1921 году из Англии, что кембриджский профессор Пеннет тоже близко подошел к открытию закона, и другие тоже. Вавилов писал, что это очень интересно и ему даже «не жаль потерять свой приоритет»*. Значит, открытие закона гомологических рядов давно назрело в ходе развития науки.

Почему же именно Вавилову удалось зацепить то, что ускользало от других исследователей? Вопрос не праздный. Если бы нам удалось на него ответить, мы, вероятно, смогли бы уяснить существенные особенности индивидуального исследовательского почерка Николая Вавилова.

Мы помним: еще в 1911 году, едва приступив к занятиям систематикой, Вавилов стремился выяснить у К. А. Фляксбергера, какой смысл имеет классификация растений, не связанная с их родством и происхождением. Но систематиков такие вопросы не волновали. Для них классификация растений — одно, а родственные связи — другое, другая наука, к их специальности прямого отношения не имеющая.

И еще помним, как ежился Вавилов под недовольным взглядом Регеля, провозглашавшего анафему «энциклопедизму».

Работники Бюро по прикладной ботанике были узкими специалистами. Каждый из них знал свое растение до мельчайших деталей. Но — одно лишь свое растение! И так было не только в Бюро. Во всем мире ученые специализировались. На пристальном изучении либо узкого крута объектов, либо узкого круга явлений. И недаром впоследствии, представляя Николая Вавилова кандидатом на должность своего помощника, Роберт Эдуардович Регель писал:

«Для Отдела прикладной ботаники особенно ценным является то, что Вавилов, будучи по научной деятельности естественником с обширной эрудицией в самом широком смысле, является по образованию агрономом, а следовательно, совмещает в себе именно те стороны научной подготовки, совмещение каковых требуется в Отделе по существу его заданий и на деле встречается столь редко среди современных все более специализирующихся ученых»*.

И мы еще помним. Примечание из процитированного письма Вавилова к Елене Ивановне, в котором он говорит, что хотел бы себя причислить к «классикам», но, может быть, ошибается.

Ему трудно было отнести себя к какой-либо категории научных работников в подразделении Оствальда.

Он был, конечно, классиком, потому что превыше всего ценил факты, эксперимент, с осторожностью подходил к обобщениям. Так воспитали его. В Петровке — Прянишников и Рудзинский. В Петрограде — Регель и Ячевский, в Лондоне — Бэтсон. Так воспитала его вся научная атмосфера начала века, когда утверждалось в биологии экспериментальное направление.

Но по натуре своей он был романтиком. Порывистым, увлекающимся, способным к смелым интуитивным догадкам.

Узкий специалист не мог открыть закона гомологических рядов.

Его не мог открыть «чистый» систематик — слишком увлекались систематики разделением растений, да и малый круг объектов был в поле зрения каждого из них. Его не мог открыть «чистый» эволюционист — слишком общи представления эволюционистов о разнообразии мелких систематических форм. Его не мог открыть «чистый» генетик — слишком ограниченное число биологических объектов (наиболее удобных — вроде плодовой мушки дрозофилы) интересовало генетиков.

Его не мог открыть и чистый «классик» — слишком велико было у классиков недоверие к широким обобщающим идеям.

Николай Вавилов был систематиком.

Был генетиком.

Был эволюционистом.

Был классиком по своему научному воспитанию и романтиком по натуре.

Он жадно насыщал себя знаниями. И как кристаллики соли выпадают из перенасыщенного раствора от незначительного толчка, так соударение разных биологических дисциплин друг с другом и с его интуицией привело к «выпадению» теории гомологических рядов, кристаллически чистой и ясной.

4

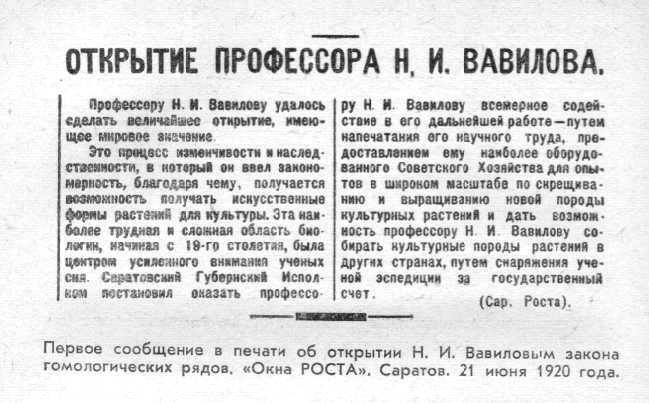

С «Законом гомологических рядов в наследственной изменчивости» Вавилов впервые выступил на III Всероссийском съезде селекционеров, проходившем в Саратове в июне 1920 года при его живом организаторском участии и, видимо, по его инициативе.

Демонстрируя составленные им таблицы параллельных рядов, Вавилов нимало не смущался пустыми клетками, которые попадались в них. Подобно тому как Менделеев, создавая свою систему, не боялся оставлять пустые клетки и, утверждать, что их должны занять еще не открытые химические элементы, так и Вавилов предсказывал существование не открытых или не созданных путем селекции форм растений.

Аналогия с периодическим законом была очевидной, и, когда по окончании доклада весь зал встал и устроил Вавилову овацию, профессор В. Р. Зеленский крикнул, перекрывая аплодисменты: «Биологи приветствуют своего Менделеева!»

А по окончании съезда его участники направили телеграмму:

«Москва, Совнарком, Луначарскому. Копия — Совнарком, Середе. На Всероссийском селекционном съезде заслушан доклад проф. Н. И. Вавилова исключительного научного и практического значения с изложением новых основ теории изменчивости, основанной главным образом на изучении материала по культурным растениям. Теория эта представляет крупнейшее событие в мировой биологической науке, соответствуя открытиям Менделеева в химии, открывает самые широкие перспективы для практики. Съезд принял резолюцию о необходимости обеспечить развитие работ Вавилова в самом широком масштабе со стороны государственной власти и входит об этом со специальным докладом».

Впоследствии Вавилова упрекали в том, что он якобы весь растительный мир захотел уложить в прокрустово ложе застывших гомологических рядов, хотя он вовсе не возражал против эволюции самих рядов наследственной изменчивости. Придравшись к неточности некоторых формулировок первого издания закона, «критики» объявили его антидарвинистским. И это несмотря на то, что в 1922 году в Англии Вавилов выпустил более полную работу о законе. Надо сказать, что и после выхода в свет в 1935 году этой работы, еще раз дополненной и отшлифованной, на русском языке противники продолжали ссылаться на первую.

Впрочем, критика с «дарвиновских позиций» не мешала противникам утверждать, что Н. И. Вавилов… украл свой закон, причем украл у… Чарлза Дарвина.

Весь ученый мир признавал авторство Вавилова; даже те ученые, которые сами близко подошли к открытию закона, не пытались оспаривать его приоритет. И все же нашлись люди, которые хотели отнять это открытие у советской науки. Они продолжали, однако, громогласно трубить о своем патриотизме и о необходимости борьбы с «преклонением перед западными авторитетами».

Николай Вавилов не унижался до того, чтобы доказывать свое авторство. Лишь раз вскользь заметил, что труды Дарвина слишком хорошо известны, чтобы из них можно было красть…

Чего только не было наговорено в тридцатые годы о законе гомологических рядов! Но одного не могли утверждать противники: что этот закон является чистой игрой ума, что ничего подобного нет в природе. Закон гомологических рядов, как всякое большое открытие, со временем подтверждался все большим фактическим материалом, значение его все больше прояснялось. Этого не могли не понимать его критики, и, когда во время горячих дискуссий поток велеречивых фраз, витиеватых сентенций перекрывал густой басок Николая Вавилова: «Но закон есть?», — «критики» не давали прямого ответа. Лишь спешили прикрыть свое замешательство картечью цитат из Дарвина, Тимирязева, Мичурина… Они были большие мастера выбирать цитаты и еще большие мастере их истолковывать.

Но это было уже во второй половине тридцатых годов.

А в 1920 году закон гомологических рядов был воспринят как величайшее достижение молодой советской науки.

И так он был оценен не только на родине.

На состоявшемся в США в 1921 году Международном конгрессе по сельскому хозяйству, на котором присутствовали виднейшие ученые всего мира, выступление Вавилова произвело сенсацию. Портреты его печатались на первых полосах газет и сопровождались словами: «Если все русские такие, как Вавилов, нам следует дружить с Россией». И это в то время, когда США еще не признали Советской России и не хотели устанавливать с ней дипломатических отношений…

Еще на пути в Америку Вавилов начал писать новую статью о законе — на английском языке. Продолжал работать над ней в Вашингтоне и на обратном пути из Нью-Йорка в Англию. В Англии его ждала встреча с друзьями — сильно состарившимся Бэтсоном, Пеннетом. С глубоким волнением (о чем писал Елене Ивановне) передал он свою рукопись «апостолу». Но и великий скептик закон рядов одобрил. Рекомендовал к печати, и скоро брошюра вышла в типографии Кембриджского университета.

Получив оттиски и посылая один из них П. П. Подъяпольскому, Вавилов писал:

«Посылаю Вам, по-видимому, самую лучшую из своих работ, к сожалению, на английском языке. Когда-нибудь напишу ее по-русски»*.

5

На первый взгляд кажется странным, что около трех лет прошло с момента, когда мысль о гомологических рядах осенила Вавилова, до обнародования закона. Но одно дело — установить закон для себя, и другое — доказать его.

Нужно было привести в порядок по новой системе формы растений, которые не без труда получил Вавилов на Московской селекционной станции. И те, которые он собрал в Иране и на Памире; ведь самое убедительное доказательство закона — это соответствие ему не только уже известных, но и совершенно новых данных.

Его сотрудницы, трудолюбиво копошась над образцами растений, определяя виды, разновидности, сорта, надписывая этикетки, делали малое в науке. Но это малое соединялось с великим.

Они выискивали не различия форм, а их сходство.

Это было захватывающе интересно.

Это был двадцатый век.

Совершалась одна из многих революций, которыми так богата оказалась наука нашей эпохи.

6

Лишь когда было обработано три тысячи фактов, он позволил себе подвести первый итог. С ним и выступил на III Всероссийском селекционном съезде.

Насыщенность короткого доклада фактами не была излишней. Только благодаря ей доклад и получил высокую оценку. Внутренняя же идея закона многими осталась непонятой.

Пока Вавилов приводил обработанные им факты, возразить было нечего. Но стоило ему, уверенному во всеобщности закона, заявить, что параллельные ряды изменчивости должны наблюдаться и у животных, как воронежский профессор Б. М. Козо-Полянский насмешливо воскликнул:

— Но мы не встречали рогатых лошадей!

Вавилов ответил:

— Найдутся рогатые лошади.

(Через два года, посылая Козо-Полянскому книгу Л. С. Берга «Номогенез», Вавилов просил обратить внимание на содержащиеся в ней сведения о рогатых лошадях и даже рогатых кроликах.)

Как вспоминает А. И. Мордвинкина, выступивший по докладу Вавилова выдающийся ученый-агроном Николай Максимович Тулайков сказал:

— Что можно добавить к этому докладу? Могу сказать одно: не погибнет Россия, если у нее есть такие сыны, как Николай Иванович.

Но в 1935 году тот же Тулайков писал Вавилову, что только теперь начинает понимать всю глубину его работ. И это писал выдающийся ум, каких не много знала история агрономической мысли!

И не случайно в 1921 году, сообщая Елене Ивановне о восторженном отношении к закону за границей и о том, что к открытию его «подходов было немало»*, Вавилов писал:

«Но все-таки я понимаю повторность по-иному. И совершенно фактически уверен, что не зря мы пришли к рядам»*.

И как истый «классик» заключал:

«И вся суть от идей перейти к фактам, к синтезу фактов. И вот если удастся сделать в ближайшие годы этот синтез, мы сделаем большое дело, в чем я нисколько не сомневаюсь <…>. Думаю, что мы идем по самому верному пути и скорее хочется за дело, за синтез фактов, за нахождение новых фактов»*.

Закон Вавилова говорил о тесном единстве современного состояния форм организмов с их историей.

Такой подход был нов и непривычен. И для систематиков, и для генетиков, и для селекционеров.

Он требовал отказа от устоявшихся методов мышления.

Сейчас мало кому не известны парадоксальные слова Нильса Бора, сказанные об одной физической концепции Гейзенберга: «Ваша идея, конечно, безумна. Весь вопрос в том, достаточно ли она безумна, чтобы оказаться верной». Под безумством Бор понимал способность ученого отойти от сложившихся представлений…

Но за тридцать лет до Бора почти такую же характеристику получил закон гомологических рядов, и дал ее не ботаник, не генетик, не агроном, а врач-психиатр Петр Павлович Подъяпольский.

В 1930 году больной Петр Павлович, лежа в постели, написал Вавилову;

«У Беранже мне попались великолепные строки (в переводе Нурочкина) о дерзателях в науке и политике, которыми движется все. Он их называет безумцами. К Вам тоже идет это место:

Если б завтра земли нашей путь

Осветить наше солнце забыло, —

Завтра ж целый бы мир осветила

Мысль безумца какого-нибудь.

Ваши „ряды“, идея которых была почерпнута из созерцания коллекций Петровской Академии <…>, разве не была безумством в свое время?»*

Да, идея рядов была «безумством», была плодом раскрепощенной мысли.

Вид — это не просто более крупная классификационная единица, чем раса, и более мелкая, чем род. Особи одного вида имеют общее происхождение. Они легко скрещиваются между собой, в результате идет постоянное перемешивание генов, а значит, и признаков внутри вида. Каждая новая комбинация признаков дает новую форму, хотя сами признаки могут оставаться и неизменными. Значит, нет необходимости на каждую расу заготавливать особый иероглиф. Несколько десятков признаков — вот тот алфавит, при помощи которого можно «записывать» любую вновь обнаруженную расу.

В основе классификации вида должны лежать не расы, которым «несть числа», а основные расовые признаки.

Уже почти лишавшаяся смысла линнеева классификация растительного царства приобрела новое звучание.

«Самое исследование многообразия и описание новых форм видов становится полным научного смысла и увлекательным», — говорил Вавилов.

«Понадобится, может быть, столетие усилий ботаников и зоологов, чтобы путем коллективной работы подготовить общую систему организованного мира. Но это путь неизбежный, исторический, и исследование неизбежно приводит к нему».

Углубив представление о виде как о сложной системе форм, подчиняющейся закону гомологических рядов, Вавилов обновил крепежные стойки в штреке линнеевой классификации.

Но то была и закладка нового штрека…

Закон Вавилова позволял прорубаться сквозь наиболее твердые пласты эволюционного учения, которое со времен открытий Дарвина лишь раз получило такого же порядка мощное подкрепление — в переоткрытии менделевских закономерностей.

Закон показывал, что отбор, прочесывая огромное разнообразие форм, возникающих путем мутаций, разборчив в отношении отдельных признаков организмов. Если признак неудачен, он отбраковывается. Зато благоприятные признаки закрепляются отбором параллельно у родственных видов и родов.

Указывал закон и на определенные правильности в образовании самих мутаций.

«В настоящее время с полным основанием можно сказать, — пишет в учебнике генетики профессор М. Е. Лобашов (1967), — что у родственных видов, имеющих общее происхождение, возникают и сходные мутации».

Николай Вавилов в законе гомологических рядов вынужден был опираться только на внешние признаки организмов, так как генетика отдельных растений (частная генетика) находилась еще в зачаточном состоянии; она не могла дать материал для сколько-нибудь обширных обобщений. Но Вавилов указывал, что, хотя между генами и признаками нет полного соответствия, можно ожидать, что и гены дают сходные ряды изменчивости. А что говорит об этом современная наука?

«Родственные виды внутри одного рода, роды внутри отряда или одного семейства могли возникнуть посредством отбора различных полезных мутаций отдельных общих генов, отбора форм с различными полезными хромосомными перестройками. В этом случае родственные виды, разошедшиеся в эволюции за счет отбора разных хромосомных перестроек, могли нести гомологичные гены как исходные, так и мутантные», — указывает М. Е. Лобашов. И далее он пишет, что закон гомологических рядов, возможно, «приобретает всеобщее значение как закон возникновения аналогичных рядов биологических механизмов и процессов, совершающихся в органической природе».

Таков глубокий эволюционистский смысл закона гомологических рядов. Не случайно и сам Вавилов подчеркивал, что «проблема происхождения видов неотделима от проблемы изменчивости».

«Мы далеки от механистического упрощения явлений формообразования и видообразования, имея постоянно дело с конкретными фактами и практикой селекции <…>, — писал Вавилов. — Но и сложные биологические процессы проявляют определенные правильности и закономерности, которые обязан учитывать биолог и которые приводят исследователя к овладению формообразованием. Установленный общий параллелизм внутривидовой изменчивости близких видов и родов связан, очевидно, прежде всего с общностью происхождения, другими словами, есть только развитие эволюционного учения».

Развивая свою идею о линнеевском виде как сложной системе форм, подчиняющейся закону гомологических рядов, Вавилов подчеркивал: «Современной ситематике <…> необходим генетический кругозор для понимания вида».

С годами растет интерес Николая Вавилова к философским проблемам естествознания. Он углубляется в труды классиков марксизма, ища в них плодотворные идеи для своей науки.

Диалектика захватывает Вавилова. Он видит, насколько всеобъемлющи ее идеи, свободные от доктринерства и схоластики.

К началу тридцатых годов относится переписка Вавилова с молодым талантливым генетиком Ф. Г. Добжанским.

Добжанский был командирован в США в лабораторию Моргана для совершенствования в научной работе. Прельщенный отличными условиями, он остался в США сверх отведенного срока, не согласовав этого с советскими властями. Такое поведение вызвало, естественно, недовольство на Родине, и Добжанский стал подумывать о том, чтобы вообще остаться в Соединенных Штатах, о чем откровенно рассказал Вавилову, когда тог приехал в США в 1930 году. Стремясь убедить талантливого ученого вернуться на Родину, Вавилов писал ему, что «надо ехать, ехать немедля, ехать работать вовсю <…>. За ними, конечно, future.[22] Это для нашего брата, мотающегося по земле, как дважды два»*. Писал, что «начинать надо всерьез быть советским патриотом. Это out lоок,[23] право, более широкий и надежный, чем комфортабельные, но ненадежные гипотезы»*. Писал, что «думаем мы уже по-разному теперь в Соединенных Штатах и СССР, но не сомневаюсь, что при всех перипетиях бытия интереснее много в Советской стране. Индивидуальным единицам, может быть, и много удобнее в Калифорнии, но в целом наш путь, конечно, правильнее»*.

И вот в этих письмах есть строки, служившие, очевидно, ответом на беспокойство Добжанского по поводу того, что советские ученые занимаются диалектическим осмыслением достижений естественных наук.

«Конечно, надо подковаться диалектикой. Дело это совершенно нетрудное для Вас и кромепользы, ничего от этого не будет <…>.

Правда, за границей Вы не найдете литературы, но бомбардируйте [наших] генетикой чтобы они Вам ее слали. В общем мы быстро двигаемся, поэтому надо следить за нашим теоретическим фронтом. Появляется ряд ценных статей в журнале „Под знаменем марксизма“, „Естествознание и марксизм“ — все это Вам надо знать, тогда будете вооружены с ног до головы. От механистических идей надо Вам отойти, если таковые у Вас сугубо внедрились»*.

И в другом письме:

«Диалектическая методология это только плюс, который позволяет не быть оторванным от запросов жизни»*.

Профессору П. И. Лисицину, упрекавшему Вавилова в том, что он не пишет давно обещанное руководство по селекции, он отвечал 7 февраля 1932 года:

«Напрасно Вы негодуете. Если бы Вы побыли в моем положении, то возопили бы гласом велием (речь идет о большой загруженности Н. И. Вавилова административной работой. — С. Р.).

Для меня писать руководство — одно удовольствие, но я до этого удовольствия дойти не могу. Сделать это надо диалектически, по-хорошему. К этому у меня большой вкус»* (разрядка моя. — С. Р.).

Руководства Вавилов так и не написал. Но работу «Линнеевский вид как система» выпустил (у нас уже был случай привести из нее несколько строк). Обещая послать статью Добжанскому, Вавилов называл ее своим «диалектическим произведением»* и писал: «Может быть, диалектики и будут меня крыть за него, но для меня был, во всяком случае, полезен диалектический подход»*.

Статья эта с диалектических позиций освещала проблему вида как сложной системы форм, подчиняющейся закону гомологических рядов.

Селекционер Дальневосточной опытной станции И. Н. Савич писала в связи с этим Н. И. Вавилову:

«…Главу о диалектическом значении Вашего закона печатали здесь в студенческом журнале „Геоботаник“, и она заслужила одобрение наших марксистов. Боюсь, que je suis royaliste,[24] но право, мне кажется, что Вы слишком мало придаете значения этому великому закону.

В области культурной сои он приводит прямо к фантастическим результатам. Я предвижу новые формы и нахожу их, знаю наперед не только их признаки, но и свойства, жирность, вегетативную массу и т. д. Подошла уже к выяснению путей эволюции, доказываю значение менделевских законов и в групповой изменчивости, т. к. система вида является постоянной по тем же математическим закономерностям»*.

Вот к чему приводило на практике творческое применение закона гомологических рядов в его диалектическом толковании. Но в работе «Линнеевский вид как система» нет каких-либо положений, которые бы опровергали прежние взгляды Вавилова. Можно говорить лишь о дополнении и углублении в этой работе его установок. Потому что широкий подход к явлениям жизни, факты биологической науки сделали его диалектиком. Труды классиков марксизма лишь довершили это дело. Николай Вавилов не случайно писал:

«Огромный фактический материал, имеющийся в распоряжении современного биолога <…>, заставляет подходить к виду диалектически, а не как к застывшему явлению, отражению акта творения, каким рассматривали вид в прошлом».

Огромный фактический материал. Вот источник диалектического миропонимания Вавилова. Как непохож этот путь к диалектике на пути тех ученых, которые, наскоро перелистав «Диалектику природы» и надергав из нее десяток особенно ярких цитат, уже считали себя диалектиками. Уже считали возможным с «диалектических позиций» опровергать достижения конкретных наук и пытаться даже предвосхищать открытия в конкретных областях знаний, что с точки зрения истинной диалектики совершенно недопустимо.

С позиций такой вот «диалектики» и сыпались нападки на Николая Вавилова и главным образом на закон гомологических рядов. В этих нападках не было ничего общего с тем первоначальным непониманием вскрытых им глубин, о которых мы говорили.

Здесь уместно привести слова Вавилова из письма Екатерине Николаевне, написанного еще в 1911 году о его занятиях со студентками Голицынских курсов.

«Единственное, в чем пытался убеждать их, что наука двигается, а не стоит на месте»*.

Наука двигалась. К середине тридцатых годов закон Вавилова стал азбучной истиной для всякого грамотного биолога.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

«Пал смертью храбрых…»

«Пал смертью храбрых…» Он был и проще, и доступней на этот раз, тот самый чернявый «товарищ уполномоченный» из района, что проводил в нашем селе первомайский митинг. В армейской гимнастерке, без знаков различия, туго перетянутый командирским ремнем — кобура с пистолетом

Безумство — разум высших сфер…

Безумство — разум высших сфер… Безумство — разум высших сфер для видящего ока, а в здравом смысле — тьма химер. Но здравых слишком много, и, как всегда, их большинство диктует нам закон. Не спорь — сойдешь за своего, но только возопи — сочтут опасным существом, чье место

РАССУЖДЕНИЕ ПЯТОЕ: О склонности прекрасных и достойнейших дам питать любовь к мужам доблестным, а храбрых мужей — обожать смелых дам

РАССУЖДЕНИЕ ПЯТОЕ: О склонности прекрасных и достойнейших дам питать любовь к мужам доблестным, а храбрых мужей — обожать смелых дам Не случалось такого, чтобы прекрасные и достойные женщины — пусть по самой натуре робкие и застенчивые — не влюблялись в отважных

БЕЗУМСТВО ХРАБРЫХ

БЕЗУМСТВО ХРАБРЫХ Предполагал ли Александр Павлович в случае крайней необходимости «абдикировать» под моральным прикрытием неуклонно близящейся кончины Елизаветы или не рассчитывал, велась сколь-нибудь реальная подготовка к таганрогскому отречению или не велась,

«Безумство храбрых» и «мудрость кротких»

«Безумство храбрых» и «мудрость кротких» «Итак — началась русская революция, мой друг, — писал он Е. П. Пешковой, — с чем тебя искренно и серьезно поздравляю. Убитые — да не смущают — история перекрашивается в новые цвета только кровью».Если задуматься над смыслом этих

Глава 22 ТАКОРАДИ — БЕЗУМСТВО ХРАБРЫХ

Глава 22 ТАКОРАДИ — БЕЗУМСТВО ХРАБРЫХ Начались последние дни путешествия «U-69» в открытом море. Из-за толстого слоя облаков штурману Маринфелду было очень сложно определить наше точное положение, но, судя по счислению, этим вечером мы должны были подойти в район порта

Безумство храбрых

Безумство храбрых 1То, чем занимались его помощницы в лаборатории зимой и на опытных делянках летом, было скучным делом, самым скучным, какое только возможно в научной работе.Вообще в науке много скучного… Мучительные поиски, радостные находки, опять поиски —

Глава 8. Жизнь и смерть рядом Применяем новую тактику. — Бои обостряются. — Склоняем головы перед павшими смертью храбрых. — Энрике Листер о героизме республиканцев. — Неистовая схватка. — Ранение. — Госпитальные дни. — Друзья навещают «отдыхающих». — Ошибка Ивана Девотченко. — Последние дни над Тер

Глава 8. Жизнь и смерть рядом Применяем новую тактику. — Бои обостряются. — Склоняем головы перед павшими смертью храбрых. — Энрике Листер о героизме республиканцев. — Неистовая схватка. — Ранение. — Госпитальные дни. — Друзья навещают «отдыхающих». — Ошибка Ивана

Погибла смертью храбрых

Погибла смертью храбрых Летчики, вернувшиеся с задания, доложили, что экипаж Егоровой погиб в районе цели. Как и положено в таких случаях, матери моей, Степаниде Васильеве Егоровой, в деревню Володово Калининской области послали похоронную.Смерть, однако, отступила и на

БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХ…

БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХ… По шоссейной дороге двигались фашистские войска. Огромные кони понуро тянули крытые брезентом повозки, сопровождаемые солдатами.Николай стоял у Дома молодежи, где теперь была немецкая конюшня, смотрел на запруженную войсками улицу. Цоканье копыт,

П. Пешков СМЕРТИ У ХРАБРЫХ НЕТ

П. Пешков СМЕРТИ У ХРАБРЫХ НЕТ Герой Советского СоюзаЮрий Николаевич Малахов Юрий был еще мальчишкой, когда на нашу страну вероломно напали гитлеровские головорезы. Он бродил по родному Оренбургу, не находя себе места. Несколько раз заходил в райвоенкомат и умолял,