Глава 3 Смерть коммуниста

Глава 3

Смерть коммуниста

Это было давным-давно, и этого никогда не было.

Евгения Гинзбург

В первых числах января 1934 года, оставив дома жену на сносях, Бибиков с ведущими работниками завода специальным поездом отправился в Москву, на XVII съезд ВКП(б). Поскольку он никогда не говорил с Марфой о политике, она даже не подозревала, что Борис решится на столь отважный поступок, который потом будет стоить ему жизни.

На съезде, получившем название «съезд победителей», торжественно отмечались триумфальное выполнение первой пятилетки, построение фундамента социалистической экономики и ликвидация последнего капиталистического класса — кулачества. Но, несмотря на официальные восхваления успехов партии, чувствовалась огромная усталость как в среде руководящих кадров, так и у рядовых партийцев. Подобно многим другим делегатам, Бибиков ясно понимал необходимость положить конец голоду, продолжавшему пожинать свой страшный урожай на юге России. Да, пятилетний план выполнен ценой невероятных усилий, но члены партии, работавшие в разных сферах производства, видели, что люди не в состоянии бесконечно выдерживать такой бешеный, нездоровый темп. Однако Сталин, этот кабинетный подстрекатель, в своей речи призывал принять все меры для увеличения производительности труда на заводах и фабриках, повышения урожайности в сельском хозяйстве и завершения коллективизации, несмотря на очевидные неудачи в решении этой задачи.

Открыто против этих призывов на съезде никто не выступил. Но среди делегатов шли разговоры о том, что Сталина, захватившего слишком много власти на не столь уж важном тогда посту генерального секретаря ЦК партии, стоило бы заменить более скромным и умеренным Сергеем Кировым. В то время — член Политбюро ЦК, он пользовался не меньшим авторитетом, чем Сталин. Киров был героем Гражданской войны, ближайшим соратником Ленина и самым блестящим партийным оратором после Троцкого.

Бибиков и его украинские единомышленники были ободрены кажущейся атмосферой открытости на съезде, ощущением, что предстоит серьезный идеологический спор на равных по поводу продолжения великого социального эксперимента, который проводила партия. А потому они с легким сердцем поддержали Кирова, предложившего несколько умерить темп работы. Это оказалось их роковой ошибкой. Сталин, который уже был параноиком, воспринял предложение Кирова — смягчить жесткие методы коллективизации — непростительным оскорблением и вызовом его идеологическому руководству. Он не забыл, кто и как голосовал на съезде, однако обрушил свой карающий меч лишь через четыре года. В ходе проведенной тогда чистки рядов партии погибли 1108 из 1966 делегатов XVII съезда. А пока съезд закончился обычной бурной овацией и призывами к дальнейшим победам. Бибиков, как и все делегаты, стоя аплодировал Сталину и членам Политбюро. Но решающей смены партийной линии не произошло: Киров отказался бросить открытый вызов Сталину, хотя тот еще не был неоспоримым вождем партии. Нужно отметить, что якобы открытые диспуты относительно политики партии не возобновлялись вплоть до времен Михаила Горбачева, когда проявившиеся разногласия навсегда скомпрометировали КПСС.

Вторая дочь Бибикова, Людмила, родилась 26 января 1934 года, незадолго до его возвращения из Москвы. Хотя старшую он назвал в честь Ленина, вторую не захотел назвать Сталиной — к тому времени уже начали проявляться признаки культа личности генсека.

?

На заводе, в кипучем рабочем ритме, месяц за месяцем пролетали без какого-либо намека на политическую катастрофу, которую исподтишка готовил Сталин. Но вот однажды, вечером 2 декабря 1934 года, вспоминает Ленина, папа вернулся с завода в слезах. Он опустился на кожаный диван в гостиной и долго молчал, обхватив голову руками.

— Мы пропали, — тихо сказал жене Бибиков.

Ленина спросила мать, что случилось. Не ответив, Марфа отослала ее спать.

Оказалось, что накануне ночью какой-то террорист-одиночка застрелил Сергея Кирова в его рабочем кабинете в Смольном. «Мы пропали», — повторял Бибиков, глубоко скорбя о гибели человека, которого безмерно уважал. Но не плакал ли он и о себе? Не горевал ли он о допущенной им ошибке, когда на съезде поддержал проигравшую сторону? Несмотря на внешнюю грубоватую пролетарскую простоту, Бибиков наверняка был человеком политически чутким, способным уловить, откуда дует ветер. И, рыдая о Кирове, он наверняка припоминал все свои разговоры на съезде, гадая, не слишком ли много опасного наговорил.

Но и теперь молот ударил не сразу. На похоронах Кирова Сталин тоже плакал, с ближайшими соратниками нес на плечах гроб, произносил траурные речи от имени скорбящего народа. Он не спешил отомстить своим врагам, угнездившимся в самом сердце партии, которых его зоркий глаз приметил во время съезда.

На местном уровне партийная машина продолжала функционировать по-прежнему четко. Производительность ХТЗ неуклонно росла, и голод, к счастью, остался позади — не потому ли, что миллионам умерших уже не нужно было хлеба? Бибикова и еще троих из администрации ХТЗ наградили орденом Ленина, ему достался орден под номером 301, в бархатной коробочке. Это предвещало еще большие почести. В конце 1935 года пришло долгожданное повышение: его назначили секретарем областного комитета партии в Чернигове. Бибикову было всего 32 года, а он уже значительно продвинулся на пути к высокому положению в партии, в дальнейшем рассчитывая стать членом ЦК Украины или даже союзного Центрального Комитета.

После оживленного и шумного Харькова с его заводским грохотом, дымом и скрежетом тихий Чернигов должен был показаться ему возвращением в прошлое, в дореволюционную страну: на высоком берегу неторопливо несущей свои воды Десны — древние соборы черниговского кремля, густой лесопарк чуть ли не в самом центре и летом в воздухе тополиный пух, густо устилавший улицы. Город сохранил свою старую застройку: невысокие, украшенные резными наличниками купеческие дома — здесь по-прежнему ощущался дух старой провинциальной основательности, а по утрам многочисленные церкви наполняли город колокольным звоном. Чернигов был достаточно удален от центра, благодаря чему благополучно пережил большевистскую кампанию по борьбе с религией, этим «опиумом для народа», когда варварски уничтожались бесценные памятники древней архитектуры; и слишком далеким от крупных промышленных центров Восточной Украины, где энергично ковалось будущее социализма. Это была тихая заводь, но Бибиков был уверен, что если сумеет добиться успехов на новом партийном поприще, то долго здесь не задержится.

Бибиковы жили по высоким стандартам привилегированных членов партии. Спартанские принципы партийной этики начала 30-х годов один за другим уходили в небытие. Элита быстро создавала себе привилегии, которые поднимали ее над рядовыми согражданами. Марфа делала покупки в специальном партийном магазине, а Бибиков мог проводить отпуск в санатории для партийного руководства на побережье Черного моря. Каждый месяц Бибиков вручал Марфе пачку купонов на импортные продукты, текстиль и обувь из магазина «Инснаб». Семья переехала в большую четырехкомнатную квартиру с красивой мебелью, конфискованную у богатой купеческой семьи для новых правителей Чернигова. Там Варя до ослепительного блеска начищала толченым кирпичом сковородки и кастрюли Бибиковых.

Борис соорудил в кабинете полки до самого потолка и заполнил их книгами, которые читал, сидя в солидном кожаном кресле. Возвращаясь с работы, он заходил в книжный магазин и покупал дочкам детские книжки, а себе труды партийных идеологов. Когда Марфа ругала Ленину, девочка тайком пробиралась в кабинет отца и с плачем забиралась к нему на колени. «Не будем на нее жаловаться, давай лучше укреплять наш союз», — шутил он, используя злободневную партийную стилистику.

В первую же зиму девочки появились на кремлевском валу, идеальном месте для санного спуска, с салазками на железных полозьях, которые им смастерил еще в Харькове живший по соседству старик. Вокруг сразу собралась толпа ребятишек, с завистью глядевших на это чудо. Летом Марфа по выкройкам из московского журнала мод сшила девочкам белые шляпки в виде колокольчика и платья из импортного набивного ситца. Стремясь соответствовать своему положению супруги крупного руководителя, она стала называть себя Мара, считая, что Марфа звучит слишком по-деревенски, — странный выверт социального снобизма в стране победившей пролетарской диктатуры. А Бибиков оставался таким же «трудоголиком», правда, все больше времени проводил за разговорами с товарищами по партии — но без выпивки — у себя на кухне. Он приобрел для Марфы и Ленины абонемент в недавно построенный театр, но сам не бывал там, поскольку каждый вечер работал часов до девяти и спектакли к тому времени уже заканчивались.

Никогда Ленина не чувствовала себя такой счастливой, как в те дни своего тайного союза с обожаемым папой. «Я и сейчас все так ясно помню, — говорила она спустя много лет. — Словно вижу сон. Трудно поверить, что все это действительно было».

Бибиков настолько успокоился, что стал позволять себе интрижки с женщинами, во всяком случае — более открыто. Ленина помнит, как Марфа устраивала ему в кухне скандалы, обвиняя его в многочисленных любовных связях. Именно тогда, в январе 1936 года, когда партия призвала всех своих членов обновить партийные кадры, с тем чтобы изгнать недостойных, Бибиков и снялся во френче. На его серьезном лице можно даже уловить намек на некоторое самодовольство.

Но за пределами внешне спокойной жизни украинского городка в стране разворачивалась трагическая фантасмагория. В НКВД, возглавляемом садистом Николаем Ежовым, готовились развязать очередную гражданскую войну, только на этот раз не против белогвардейцев или крестьянства, а против более коварного врага — предателей внутри самой партии.

Первыми попали под репрессии старые большевики, чьи революционные заслуги и признанный авторитет могли поколебать положение Сталина. В августе 1936 года в Москве перед показательным судом предстали члены первого ленинского политбюро Лев Каменев и Григорий Зиновьев — они признались, что являются шпионами империализма. Во время процесса на них обрушились неслыханные оскорбления генерального прокурора СССР Андрея Вышинского. Затем последовали публичные суды над «вредителями», руководителями промышленных предприятий, которых огульно обвиняли в саботаже. Они признавались, что являются членами контрреволюционной организации, ставившей своей целью помешать победе социализма. Опаснейший соперник Сталина Лев Троцкий, объявленный руководителем контрреволюционного движения, был изгнан из страны уже в 1929 году. На этих первых процессах оттачивалась терминология и методы грядущей Великой Чистки.

До 1937 года Украина находилась в относительной безопасности, в то время как на показательных судах в Москве был осужден каждый десятый из советской элиты — армии, интеллигенции и правительства. А ведь это была Украина, которую Сталин считал оплотом троцкизма и потенциальной оппозиции. Но когда тщательно продуманную им репрессивную машину наконец запустили на всю мощь, и Украине пришлось почувствовать на себе всю силу сталинского гнева.

Так, сразу после пленума ЦК партии в феврале-марте 1937 года был исключен из партии каждый пятый секретарь ЦК компартии Украины. Прочтя об этом в «Правде», Бибиков должен был догадаться, что это лишь начало конца. И уже летом его ближайших сослуживцев стали вызывать в Москву, в НКВД, для допросов. Вернулись немногие.

Подчиняясь инстинкту самосохранения, люди стали замкнутыми и настороженными: завидев издали знакомых и не желая вступать с ними в разговоры, спешили скрыться в доме, как пешеходы, застигнутые на улице грозой. Даже двенадцатилетняя Ленина заметила внезапное изменение общего настроения. Папа все чаще приходил домой угрюмым и утомленным, все реже шутил и играл с детьми. Привычная дружеская болтовня жен партийцев на лестничной площадке сменилась натянутым обменом приветствиями, после чего каждая спешила в свою квартиру. Можно представить, с каким облегчением Бибиков собирался на отдых в партийном санатории в Гаграх в июле 1937-го.

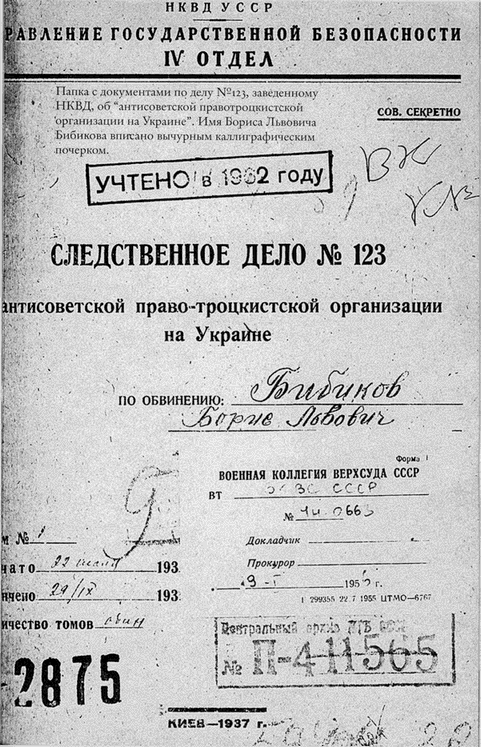

Серым декабрьским утром, сидя на казенном стуле в мрачном кабинете бывшего управления НКВД в Киеве, а ныне управления украинской Службы безопасности, я раскрыл обветшавшую коричневую папку.

В папке, разбухшей к этому моменту до 260 страниц, характерным для России образом тесно переплелись, неразрывно сплавились банальный служебный педантизм и глубокое человеческое страдание. Здесь все нанизано на одну нить — абсурдная мелочность прислужников карающего аппарата, с какой описывается изъятие комсомольского билета, браунинга и двадцати трех патронов к нему, путевки в пионерлагерь для Ленины, и потрясающее до глубины души длинное, написанное мелким судорожным почерком, покрытое кляксами признание, наверняка вырванное под пытками; официальное обвинение, подписанное генеральным прокурором Вышинским, и клочок бумаги с неразборчивой подписью, подтверждающей приведение смертного приговора в исполнение. Бумаги, формуляры, бланки, записки, расписки — вся эта дьявольская круговерть кошмарной, ненасытной бюрократии. Стопка бумаг — эквивалент одной человеческой жизни.

Первый документ в папке, столь же роковой, как и все последующие, это решение черниговской областной прокуратуры об аресте «Бориса Л. Бибикова, первого секретаря Черниговского обкома партии», по подозрению в принадлежности к «контрреволюционной троцкистской организации и участии в антисоветской деятельности». Прокуратура рекомендует на время следствия содержать Бибикова в заключении. В графе «отчество» стоит только буква Л., как если бы его данные были переписаны с листка человеком, который не знал Бибикова и его дело. В тот же день резолюция гражданской прокуратуры подтверждена распоряжением НКВД об аресте, которое, по мере того как бюрократическая машина набирала обороты, стала к 22 июля официальным ордером на арест, выданным местным прокурором. Офицеру Кошичурсину — или что-то в этом роде, так как фамилию его трудно разобрать из-за неряшливого почерка, — было поручено задержать Бибикова «в городе Чернигове». Это не удалось — Бибиков уже отбыл в Гагры. Наконец 27 июля оперативники НКВД отыскали его в санатории и доставили в черниговскую тюрьму НКВД.

О чем думал Бибиков, когда оказался за дверью камеры, перейдя от нормальной жизни к существованию узника, что он говорил — этого уже никто не узнает. Безусловно, ему было бы легче, если бы он ничего не сказал и безропотно подчинился, заранее считая себя погибшим. Но это не в его характере. Он был борцом и боролся за жизнь, не подозревая, что партия уже обрекла его на смерть. Как член партии, он должен был понимать, что ее всемогущей воле невозможно противостоять, — и все-таки мы знаем: по меньшей мере однажды он перестал ощущать себя членом партии и стал просто человеком, смело отказавшимся жить по лжи.

Александр Солженицын в эпопее «Архипелаг ГУЛАГ» пишет о том, каким одиноким и беспомощным чувствует себя человек в момент ареста, о его растерянности и недоумении, страхе и возмущении — все эти чувства испытывали сотни и сотни мужчин и женщин, которые в то лето до отказа заполнили тюрьмы Советского Союза. «На одинокую стесненную волю должен размозжающе навалиться весь аппарат, — пишет Солженицын. — Братья мои! Не осуждайте того, кто оказался слабым и признался в том, чего не совершал. Не будьте первыми, кто бросил в него камень!»

В своей повести «Крутой маршрут» Евгения Гинзбург приводит душераздирающие воспоминания о собственном аресте в период «чистки» и восемнадцати годах заключения и описывает зловещий конвейер НКВД, через который проходил каждый заключенный. Их непрерывно допрашивали сменяющиеся группы следователей, лишали пищи и сна, пытались воздействовать на их сознание высокопарными патриотическими речами, избивали и унижали до тех пор, пока они не подписывали вымышленные следователями признания или сами не писали их. Тех, кто не выдерживал и сдавался раньше других, сталкивали с более стойкими, чтобы сломить их упорство. Им говорили, что сопротивляться бесполезно, что признания одного из них достаточно, чтобы расстрелять остальных. Угрожали их женам и детям. Как ни странно, коммунистов можно было убедить подписать признание ради революции — этого же требует твоя партия! Ты выступаешь против партии? Подсадные утки подталкивали своих товарищей по камере признаться — ведь это единственный способ спасти твою жизнь и жизнь твоих родственников! Солженицын вспоминает, как убежденные коммунисты шептали своим единомышленникам в камерах: «Наш долг — поддерживать советское следствие. Обстановка — боевая. Мы сами виноваты: мы были слишком мягкотелы, и вот развелась эта гниль в стране. Идет жестокая тайная война. Вот и здесь мы окружены врагами…»

Оболганный, измученный, сжатый в тисках боли и растерянности, член партии Бибиков отказался подчиниться приказу партии и упрямо настаивал на своей невиновности. Но, как и большинство, в конце концов не выдержал и сломался.

Он подписал свое первое признание спустя девятнадцать дней после ареста. Удивительно, как долго он держался. Но все-таки малодушно признался в якобы совершенных им преступлениях против Советского Союза. В саботаже на заводе, в строительстве которого участвовал. В вербовке троцкистских агентов. В антигосударственной пропаганде. Он признал, что предал партию, которой посвятил свою жизнь. Его обвиняли ближайшее соратники, и он, в свою очередь, обвинял их. Все до одного двадцать пять партийцев, как и он, не устояли под пытками и согласились написать признание.

Признание Бибикова датировано 14 августа 1937 года. Эти его первые слова в папке — первый намек на человеческий голос среди сухой документации. Преступления, в которых он признается, так невероятны и неправдоподобны, что меня физически затошнило от того, как банальная приверженность букве закона резко перешла к гротескному языку кошмара.

Запись допроса.

Обвиняемый — Бибиков Борис Львович, 1903 года рождения. Бывший член партии.

Вопрос: В заявлении, собственноручно написанном вами сегодня, вы признали свое участие в контрреволюционной террористической организации. Кем, когда и при каких обстоятельствах вы были вовлечены в эту организацию?

Ответ: Я был завербован в контрреволюционную террористическую организацию в феврале 1934 года бывшим вторым секретарем Харьковского комитета партии Ильиным… Мы с ним часто встречались в ходе партийной работы. Во время наших встреч в 1934 году я выражал сомнения в правильности политики партии по вопросам сельского хозяйства, оплаты труда рабочих и так далее. В феврале 1934 года после заседания комитета Ильин пригласил меня в свой кабинет и сказал, что хочет откровенно поговорить со мной. Вот тогда он и предложил мне стать членом троцкистской организации.

Запись допроса была напечатана, и Бибиков подписался внизу страницы. В его почерке нет ключа к разгадке того, какие чувства он испытывал, ставя свою подпись.

Но одного признания было мало. Службисты НКВД требовали больше подробностей, больше имен, чтобы выполнить спущенную им разнарядку — количество врагов народа, которых они должны были обнаружить в каждом районе и области страны. Подобно сценаристам, стряпающим «мыльные» оперы с гротескно осложненным сюжетом, следователям приходилось напрягать весь свой изощренный во лжи ум, чтобы подтвердить вымыслы своих коллег, добавить к заговору новые сюжетные линии. Первое признание не принесло Бибикову передышки. Допросы продолжались. Но в какой-то миг что-то в нем восстало против этого извращенного вранья и ужаса, и он попытался выкарабкаться в мир здравого рассудка. Эти моменты неповиновения звучат сквозь тонкие лаконичные страницы дела, как немой крик.

Вопрос Федяеву, — читаю я запись его первой «очной ставки» с собратом-«конспиратором», бывшим первым секретарем Харьковского обкома партии. — Расскажите, что вам известно о Бибикове.

Ответ Федяева:…Во время двух разговоров с Бибиковым я убедился, что он готов принять участие в троцкистской организации. Во время нашей последней встречи мы договорились организовать троцкистскую группу на ХТЗ…

Вопрос Бибикову: Вы подтверждаете заявление подозреваемого Федяева?

Ответ Бибикова: Нет, это ложь. У нас никогда не было такого разговора.

Это показание нам прочитано, записано верно. Подписано: Федяев.

Обвиняемый Бибиков подписать отказался.

Но в конце концов его вызов оказался бесполезным. Свидетелями его стойкости были лишь лейтенанты НКВД Славин и Чалков и сам Федяев, видимо настолько запуганный, что считал упорство Бибикова не чем иным, как глупым мазохизмом. Наконец Бибиков окончательно сломался.

На Харьковском тракторном заводе мы решили испортить сложный дорогостоящий станок, необходимый для производства колесных тракторов… — пишет он мелким почерком в своем третьем, и последнем, подробном признании. — Мы уговорили инженера Козлова сунуть в механизм какой-нибудь инструмент, чтобы надолго вывести станок из строя. Этот станок стоит 40 000 золотых рублей, и таких во всей стране всего два… На ХТЗ мы втайне договорились бросить в домну артиллерийский снаряд, оставшийся от войны, чтобы вывести ее из строя на два-три месяца… Кроме того, я завербовал в нашу организацию моего заместителя, Ивана Кавицкого… Мы пытались сорвать работу ХТЗ, затягивая выполнение заказов для машино-тракторных станций и задерживая выдачу зарплаты рабочим.

На полях его рукой сделаны пометки, очевидно, под диктовку: «Кто?», «Что?», «Когда?», «Уточнить», «Какая организация?»

Наша вредительская контрреволюционная акция была предотвращена только благодаря бдительности старшего инженера Гинзбурга, — говорится в заключение его последнего признания. — Так я предал партию. Бибиков.

Половина этого листа аккуратно оторвана, чуть выше линии отрыва остались следы зачеркивания, как будто автор признания в отчаянии пытался уничтожить вынесенный самому себе смертный приговор.

Затем его голос исчезает. В деле имеются выдержки из записей допросов других обвиняемых, где упоминается имя Бибикова. Это шестнадцать связанных с его делом признаний, старательно напечатанных с гневными, прорывающими бумагу запятыми между фамилиями, набранными прописными буквами: ЗЕЛЕНСКИЙ, БУЦЕНКО, САПОВ, БРАНДТ, ГЕНКИН…

Его привезли в тюрьму перед самым началом закрытой сессии Военной коллегии в Киеве, состоявшейся 13 октября 1937 года. Судила его так называемая «тройка»: три судьи без посторонних заслушивали дела обвиняемых по статье 58 Уголовного кодекса, которая признает «контрреволюционным всякое действие, направленное на свержение, подрыв или ослабление власти рабоче-крестьянских Советов». Заключение суда — длинное и подробное, в нем главным образом слово в слово описываются акты саботажа из признаний подсудимых. Но для большей убедительности в последнем пункте заключения все обвинения суммируются и делается следующий вывод:

Бибиков был членом к.р. (видимо, термин «контрреволюционная» использовался столь часто, что машинистка стала печатать его сокращенно) троцкистско-зиновьевской террористической организации, которая злодейски убила товарища Кирова 1 декабря 1934-го и в последующие годы планировала и осуществляла террористические акты против других партийных и государственных руководителей… Мы приговариваем обвиняемого к высшей мере наказания: расстрелу и конфискации имущества. Подписано: А. М. ОРЛОВ. С. Н. ЖДАНА, Ф. А. БАТНЕР.

Бибиков расписался в том, что он прочитал постановление и приговор суда. Это последние написанные им слова. Подшитые с бюрократической педантичностью в «Дело», содержащее государственную версию его биографии. Таков был заключительный акт жизни, отданной служению партии.

Последний документ из семидесяти девяти так называемого следственного дела представляет собой клочок тонкой бумаги размером в четверть листа, грубо обрезанный внизу ножницами, текст которого подтверждал, что приговор приведен в исполнение. Там не сказано, где и каким образом, хотя и так известно — это те самые «девять граммов», вес пули, выпущенной в затылок осужденного. Подпись офицера неразборчива, дата — 14 октября 1937 года.

Те два дня, что я изучал дело деда в Киеве, со мной рядом сидел молодой офицер украинской Службы безопасности Александр Пономарев — он помогал мне понять неразборчивый почерк и объяснял смысл юридических терминов. Это был бледный интеллигентный молодой человек примерно моего возраста, из тех застенчивых и тихих юношей, что не решаются завести семью и живут с матерью. Он вел себя подчеркнуто бесстрастно, но видно было, что документы «Дела» и на него произвели сильное впечатление.

— Страшное было время, — тихо сказал он, когда с наступлением сумерек мы вышли покурить на Владимирскую улицу и стояли у стен гранитной громады НКВД. — Ваш дед верил партии, но вам не кажется, что его обвинители тоже ей верили? И тот человек, который в него стрелял? Ваш дед еще до своего ареста знал, что людей расстреливают, но ведь молчал об этом! Откуда нам знать, как в такой ситуации поступили бы мы сами? Упаси нас бог оказаться перед таким испытанием!

Солженицын тоже однажды задал этот ужасный вопрос. «А повернись моя жизнь иначе — палачом таким не стал бы и я?.. Если бы это было так просто! Что где-то есть черные люди, злокозненно творящие черные дела, и надо только отличить их от остальных и уничтожить. Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека. И кто уничтожит кусок своего сердца?»

Нет сомнений, что, находясь в тюремной камере или стоя в последние мгновения своей жизни лицом к стене, Бибиков отлично понимал логику своих палачей. И возможно — а почему бы и нет? — и сам мог стать палачом, если бы в начале своей партийной биографии встретил других людей, других начальников. Разве не объяснял он голод, организованный его партией на Украине, необходимой «чисткой» классовых врагов? Разве не считал себя одним из избранников партии, которые действуют из соображений высшей морали? Бибиков отнюдь не был невинным гражданином, внезапно оказавшимся во власти злой и враждебной силы. Напротив, он был партийным пропагандистом, приверженцем новых нравственных принципов, которые теперь потребовали принести в жертву его собственную жизнь, как бы это ни было бессмысленно, ради блага общества и страны.

«Нет, не для показа, не из лицемерия они спорили в камерах, защищая все действия власти, — пишет Солженицын о партийных ортодоксах. — Идеологические споры были нужны им, чтобы удержаться в сознании своей правоты — иначе ведь и до сумасшествия недалеко».

Когда нация начинает закладывать фундамент истории, умный человек всегда может сбросить с себя бремя моральной ответственности. В самом деле, для сотрудников НКВД, осуществлявших «чистку» рядов партии, это было таким же героическим делом, как для Бибикова — строительство гигантского завода на пустом месте и едва ли не голыми руками. Только Бибиков совершал свою революцию при помощи реальных кирпичей и бетона, тогда как для НКВД такими кирпичами были классовые враги, и каждый враг, отправленный в камеру смертников, был еще одним кирпичиком в великом здании будущего царства социализма. Когда ради высокой цели допускается смерть хотя бы одного человека, можно не сомневаться, что эта цель потребует неисчислимого количества жертв.

И в некотором смысле Бибиков даже более виновен, чем остальное большинство. Он принадлежал к руководящим кругам партии. Именно такие люди отдавали приказы и составляли черные списки. А следователи исполняли приказы. Так были ли эти люди дурными, если помнить, что у них не было иного выбора, как исполнять приказания? Был ли лейтенант Чавин, который пытками выбивал признания из партийцев вроде Бибикова, больше виноват, чем те члены партии, которые твердили и внушали своим подчиненным, что цель оправдывает средства? Как говорил стоявший у истоков НКВД Феликс Дзержинский, люди, готовые там служить, должны быть святыми или подлецами, и действительно, эта работа в основном привлекала садистов и психопатов. Но они были не пришлыми, иностранцами, а обыкновенными русскими, сделанными из того же материала и потреблявшими ту же пищу, что и их жертвы. «Это волчье племя — откуда оно в нашем народе взялось? — вопрошает Солженицын. — Не нашего ли оно корня? Не нашей крови? Нашей».

За идеей «чистки» стоял настоящий злой гений. Он придумал не только столкнуть лицом к лицу двух незнакомцев, один из которых жертва, а другой палач, и заставить одного убить другого, но и убедить обоих, что это убийство служит великой цели! Легко вообразить, что такие акты совершаются жестокими убийцами, людьми, зачерствевшими от ужасов войны и коллективизации. Но дело в том, что обычные порядочные люди с гуманистическими идеалами и достойными уважения принципами готовы были оправдать убийство своего же товарища и даже участвовать в нем! «Чтобы делать зло, человек должен прежде всего осознать его как добро или как осмысленное закономерное действие», — пишет Солженицын. Это может произойти только в том случае, если человек становится политическим расходным материалом, единицей в системе холодного расчета, когда его жизнь и смерть планируются, а люди используются, как тонны стали или грузовики с кирпичами. Несомненно, так считал Бибиков. С этими принципами он жил и умер — тоже с ними.

В «Деле» одна часть была закрыта для меня. Около тридцати страниц, тщательно перевязанных тесьмой, содержали результаты следствия по реабилитации моего дела. Полномасштабный пересмотр дел жертв сталинских «чисток» начался по инициативе Хрущева в 1955 году. Мне удалось убедить Пономарева незаметно развязать тесьму, и мы стали торопливо просматривать эти секретные страницы.

Та часть касалась следователей НКВД, которые участвовали в допросах Бибикова. Даже спустя полвека украинская Служба безопасности стремилась защитить своих сотрудников. Их дела были запрошены следователями, готовившими реабилитацию Бибикова. Но офицеров НКВД не удалось допросить, потому что к концу 1938-го их самих расстреляли.

«Бывшие работники украинского НКВД ТЕЙТЕЛЬ, КОРНЕВ И ГЕПЛЕР… были осуждены за фальсификацию доказательств и антисоветскую деятельность», — говорится в одном из документов. «Следователи САМОВСКИЙ, ТРУШКИН И ГРИГОРЕНКО… предстали перед судом за контрреволюционную деятельность», — указано в другой справке.

Почти все, чьи имена фигурируют в деле, начиная с обвиняемого и следователей НКВД и кончая секретарем местной парторганизации Маркитяном, подписавшим приказ об исключении Бибикова из партии через два дня после его ареста, были сами убиты в том же году. «Великая чистка» пожирала своих исполнителей, и все, что осталось нам от их жизни, — приглушенное эхо в мертвой тишине бумаг.

Последним документом в папке было — проштампованное и пронумерованное — мое письмо в украинскую Службу безопасности. Ссылаясь на принятый украинским правительством закон, позволяющий доступ к секретным архивам НКВД близким родственникам, я просил ознакомить меня с делом моего деда Бибикова Б. Л. И вот какой-то добросовестный служака аккуратно втиснул в папку мое заявление, прошил и проставил на нем номер, самый последний в этом досье, а последней подписью оказалась моя собственная.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Смерть коммуниста

Смерть коммуниста Несколько дней спустя группа слушателей университета, в том числе и я, была направлена в деревню. Поводом к тому послужило сообщение о гибели Николая Антонова.Николай Антонович Антонов, рабочий-питерец с трубопрокатного завода Барановского, член

Высокое звание коммуниста

Высокое звание коммуниста Я жила тогда с отцом в гостинице военного ведомства. Гостиница была старинная, и название у нее было старомосковское: «Лоскутная». Находилась она в самом начале Тверской, там, где теперь расстилается просторная Манежная площадь. В том самом

Глава 34 СМЕРТЬ

Глава 34 СМЕРТЬ В последних произведениях Голсуорси невозможно не заметить его интереса к вопросу смерти, приближение которой он предчувствовал. Двое его героев, формально занимающих мало места на страницах романа «Через реку» и пьесы «Крыша», доминируют в этих

ГЛАВА 12 1928-1931 Смерть императрицы Марии Федоровны – Наши краденые вещи проданы в Берлине – Смерть великого князя Николая – Потеря нью-йоркских денег – Кальви – Рисую чудовищ – Матушкин переезд в Булонь – Племянница Биби – Письмо князя Козловского – Двуглавый орел – Смерть Анны Павловой – Похищен

ГЛАВА 12 1928-1931 Смерть императрицы Марии Федоровны – Наши краденые вещи проданы в Берлине – Смерть великого князя Николая – Потеря нью-йоркских денег – Кальви – Рисую чудовищ – Матушкин переезд в Булонь – Племянница Биби – Письмо князя Козловского – Двуглавый орел –

История коммуниста последнего поколения и некоторые размышления об обаянии красного идеала

История коммуниста последнего поколения и некоторые размышления об обаянии красного идеала Игнатий Валерьянович С. - заведующий отделом обкома партии, 54 годаИз разговора с бывшим помощником первого секретаря обкома партии.«Зачем вам эта история? Не хочу говорить!

Про «того» коммуниста отца

Про «того» коммуниста отца Вот сейчас сердце вылетает, жар в груди, ярость от поиска слов, способных описать случай с нашим отцом.Мы давненько уже разместились: кто в Москве, кто в Подмосковье после окончания институтов.Мама умерла. Отец не прерывал связи с нами. Пришлет и

Глава X. Смерть

Глава X. Смерть Новый главнокомандующий Грант. – Победа под Ричмондом и сдача генерала Ли. – Фактический конец войны. – Восторг освобожденных рабов. – Бегство Дэвиса. – Отношение к нему Линкольна. – Вторичное избрание Линкольна президентом. – Линкольн – предмет

Поселок геологов. Открытие мира для Лыковых. Взаимные визиты. Очередная трагедия — смерть трех Лыковых. Смерть Карпа Осиповича. Одиночество

Поселок геологов. Открытие мира для Лыковых. Взаимные визиты. Очередная трагедия — смерть трех Лыковых. Смерть Карпа Осиповича. Одиночество Появление людей явилось серьезным, если так можно выразиться, стрессовым событием, особенно для молодых Лыковых. Ладно бы, если бы

Глава пятая Владимир Ивашко: драма руководителя и коммуниста-демократа

Глава пятая Владимир Ивашко: драма руководителя и коммуниста-демократа Владимир Антонович Ивашко прожил недолгую, но яркую и плодотворную жизнь ученого и государственного деятеля. Вот основные ее этапы: заведующий кафедрой Харьковского университета, кандидат

Глава 12 Смерть коммуниста

Глава 12 Смерть коммуниста Он появился у нас неожиданно, без предварительной договоренности. Пришел в приемную Биржевого объединения на Гроссер-Хиршграбен и спросил у секретарши, нельзя ли ему попасть к «ответственному за зарубежные книжные выставки». Вскоре он

Глава XI. Решение Корнилова атаковать Екатеринодар. Бои 29, 30 марта. Смерть полковника Неженцева. Последний военный совет в жизни Корнилова. Его смерть утром 31 марта

Глава XI. Решение Корнилова атаковать Екатеринодар. Бои 29, 30 марта. Смерть полковника Неженцева. Последний военный совет в жизни Корнилова. Его смерть утром 31 марта Сравнительная легкость, с какой моей бригаде удалось разбить и отбросить большевиков, наступавших 27 марта

КОММУНИСТА ВСЕ КАСАЕТСЯ Н. Д. Чередник-Дубовая

КОММУНИСТА ВСЕ КАСАЕТСЯ Н. Д. Чередник-Дубовая В самые трудные годы гражданской воины, 1919-1921, я служила политруком роты 388-го Богунского полка. В октябре девятнадцатого года наш полк перебросили под Киев, и тогда я впервые услыхала фамилию Якира. Богунцы - народ храбрый,

Ответственность коммуниста

Ответственность коммуниста В то время, когда наша дивизия готовилась к битве на Курской дуге, я подал в парторганизацию эскадрильи заявление с просьбой принять меня в члены Коммунистической партии. Заверил, что это высокое звание оправдаю в боях. Мне дали рекомендации

XXXII. Возвращение в Москву. - Последние письма к родным и друзьям. - Разговор с О.М. Бодянским. - Смерть г-жи Хомяковой. - Болезнь Гоголя. - Говенье. - Сожжение рукописей и смерть.

XXXII. Возвращение в Москву. - Последние письма к родным и друзьям. - Разговор с О.М. Бодянским. - Смерть г-жи Хомяковой. - Болезнь Гоголя. - Говенье. - Сожжение рукописей и смерть. Из Одессы Гоголь в последний раз переехал в свое предковское село и провел там в последний раз самую

Слово коммуниста

Слово коммуниста Один знакомый когда-то рассказал мне историю про свою бабушку.Она была старой большевичкой, членом партии с дореволюционным стажем. А ее родной дядя эмигрировал в Америку, тоже еще до революции. Переписки они никакой не вели, и друг про друга ничего не