ПОЭЗИЯ ДОВЖЕНКО

ПОЭЗИЯ ДОВЖЕНКО

В конце 1956 года в хмурый и короткий зимний день мы присутствовали на погребении художника масштаба Бетховена. Может быть, Моцарта. Это и мы чувствуем. Наверное, так будут считать люди и в XXI или XXII столетии. Ясно: мы лишились одного из творцов, по трудам которых будут слышать наше время потомки.

Довженко ушел, не сняв ленту, в которой предстал бы по-прежнему молодым и по-прежнему смелым, по умудренным тем вниманием к жизни, которому научили его наша потрясающая эпоха и собственные его картины.

С чувством глубокой грусти думаем мы о его других, несовершившихся, замыслах. А он говорил: «Хотя и повечерел мой день, я верю, что две лучшие мои картины где-то еще впереди и я могу еще приносить радость народу».

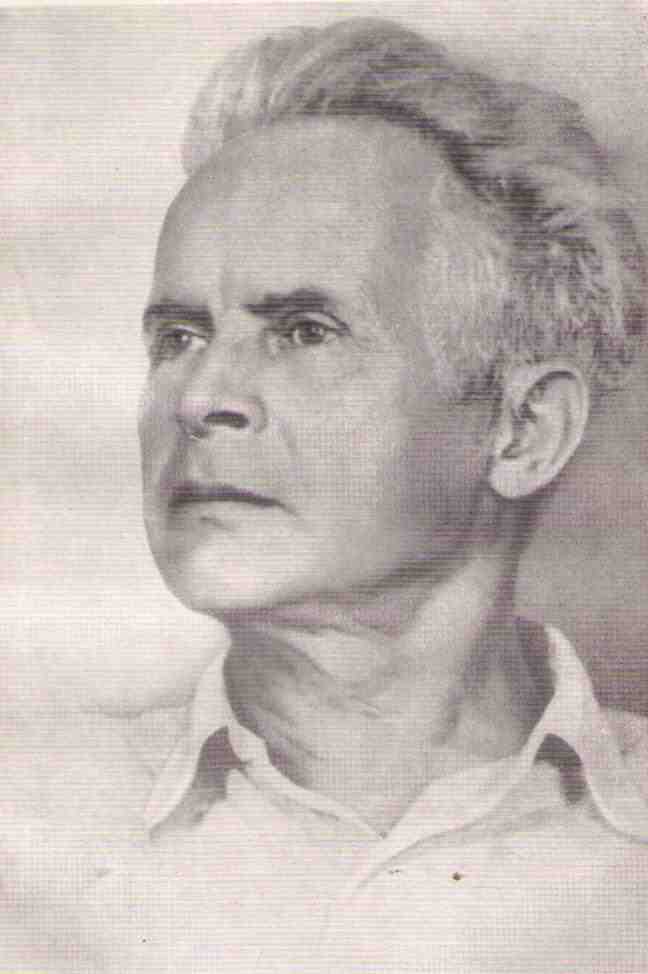

Горько нам, что не появится он среди нас — скромный, красивый, мужественный, мудрый, тихий и чистый. Но эту скорбь умеряет и украшает восторг перед его творениями, его великое художественное богатство. И что бы ни прибавил Довженко к ранее созданному — никто, и даже он сам, уже не сдвинул бы его с того места в истории советского и мирового киноискусства, которое принадлежит ему по праву.

Пройдут годы и годы, а яблоки по-прежнему будут падать с беззвучным стуком на землю в «Земле», и, торопливо тарахтя в немой картине, будет появляться на соло первый советский трактор, и вороная туча будет заходить на ясное небо, и проливаться будут дожди; и нас не станет, а картины его, статьи его, страсть и мысль его, всегда мудрая, философски значительная, его поэтическая сила будут по-прежнему жить. Путь его богат и прекрасен. Прекрасно даже не завершенное им, ибо мы знаем мастера и по намеку угадываем, какие готовил он нам откровения.

После смерти его я пересмотрел все ленты Довженко, иные помногу раз. Прочел все его сценарии, не осуществленные в кино, и хотел бы немного сказать о некоторых чертах его стиля, его поэзии.

Прежде всего — Довженко поразительно лаконичен. Я говорю это несмотря на то, что «Щорс» — очень длинная лента. Объясняется это тем, что в каждую его картину входит содержание многих картин. Темы его широки. Размаха требовала концепция, но выражалась она поэтически кратко. Довженко призывал к лаконизму Пушкина и Маяковского. Попробуем понять, чем родственно было ему их лаконическое и ёмкое слово.

Вспомним первые кадры «Земли». Идет волна по пшенице. Сколько раз за время, отделяющее нас от года создания картины, показывали нам пшеницу, снятую с разных точек. Между тем образ этот у Довженко не потускнел, не потерял новизны. Это потому, что кадр снят не для правдоподобия и не для красоты только. Это — метафора. Это — «море пшеницы».

Сколько ни будут повторять заключительные кадры «Земли» — стекают капли дождя с плодов, — не коснется это Довженко, не погасит его открытия. Потому что у него это не натюрморт, а метафора: это — «потоки слез», это — слезы, смывающие остатки скорби и печали с людей. Дождь здесь не просто дождь — он снят для поэтического и философского осмысления картины.

Если каждое произведение следует рассматривать в целом, а не по отдельным частям, то уж ленты Довженко в особенности. По для этого надо проследить его образную систему, особенности его простого и богатого языка (я говорю не о словесном искусстве, о нем-особо!). Надо усмотреть взаимосвязь, — потому что взятый в отдельности эпизод не просто теряет значение: он начинает означать другое.

Есть в «Земле» замечательное место: крестьяне смотрят в степь, по которой идет трактор: «Идет», «Стал», «Идет», «Опять стал». Крики, свистки, раздраженные возгласы колхозников. И снова: «Пошел!» И в этот момент лошади, стоящие у выгона, начинают утвердительно кивать головами. И старик, сивый, как вол, стоит на скифской могиле с двумя круторогими волами и смотрит в степь, застыв, словно изваяние прошлой эпохи.

Какая многоплановость решения! Колхозники, комсомольцы утверждают победу нового хозяйственного уклада над старым, победу над кулаками. Лошади признают победу трактора над сохой. Старик с волами видит конец седой старины и наступление новой эпохи.

Система метафор, система поэтических решений каждого кадра беспредельно раздвигает сюжет, сообщает событиям аллегорический и философский смысл, который не подразумевается и не декларируется в финале картины, а представляет собою предмет картины, ее сюжет, ее основную идею.

Распускающиеся цветы в «Мичурине» не из научно-популярного фильма. Нет! Это образное воплощение мечты Мичурина, торжество его жизни, его победа.

Крушение поезда в «Арсенале» завершает упавшая на крышу вагона гармошка. Скатывается вниз, изгибается, съежилась. Это — опять метафора. Это — последний вздох. Гибель людей показана через стон гармони.

Словесное выражение Довженко переводит на язык кино. «Арсенал». Железнодорожное движение остановлено. По платформе бежит человек с чемоданом. Повернул, побежал назад и исчез: «растаял на глазах». Словесная метафора превращена в кинематографический каламбур.

На этом же построена финальная сцена «Арсенала». Три залпа дают гайдамаки но Тимошу — он стоит. Выражение: «его пули не берут» облечено здесь в зримую метафору, полную глубочайшего политического и философского смысла: «Рабочий класс, взявшийся за оружие, не убьешь, его дело бессмертно».

Само название картины «Арсенал» аллегорично — это не только киевский Арсенал, но арсенал революции, кующий победу.

Аллегорично название и другой ленты — «Иван». Имя одного человека, ставшее нарицательным в дурном смысле, заново переосмыслено Довженко: «Вот на что способны Иваны».

Контрастные чередования в лентах Довженко строятся по принципам поэтической антитезы. Скажем, Лермонтов говорит: «И царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь горит в крови». Холод противопоставлен огню. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ». Рабы противопоставлены господам.

Обратимся к той же «Земле».

Улыбается умирающий дед в первом куске. Проливают слезы кулаки во втором. Умер человек, и в благоговейной тишине стоят окружающие его близкие люди. Громы раздирают тишину, ревут бабы, воют собаки, мечутся кони в конюшнях — у кулаков отбирают имущество.

И опять прием дорастает до аллегории. Кадры «Арсенала»: замертво упала на землю мать инвалида — царь пишет «убил ворону». Подписывается: «Ники». И ставит точку. Поставил точку не только в дневнике. Поставил точку в конце жизни простой крестьянки.

И замечательнейшее применение этого чередования изобразительных антитез-похороны Василя в «Земле». Несут комсомольца в гробу. Плоды и цветы касаются его чистого лица. Его мать рожает. Мечется от страха его убийца. Мечется от горя его невеста. Молится поп в церкви, призывая громы на головы богоотступников. Поют толпы народные песни про новую жизнь. Это шеститактное чередование эпизодов по смысловой ёмкости принадлежит к самым высшим достижениям кино.

Критика этой картины в свое время была направлена против некоторых кусков, воспринятых изолированно. Между тем пафос картины, ее философский смысл в том, что новое опровергает и побеждает старое во всем. И новое торжествует. Показана, скажем, наивная вера дидов в загробную жизнь. И дид уходит с этой верой на тот свет. Если судить об этом эпизоде вне связи с общим, покажется, что Довженко опоэтизировал эту наивную веру. На самом же деле наивной вере дида противопоставлен атеизм сына и внуков.

В начале картины подчеркнута обыкновенность смерти, извечный круговорот событий. Одно нарождается, другое умирает. Показана не социальная, а биологическая основа жизни. Но, во-первых, марксист видит жизнь во всей совокупности ее явлений. Одно умирает, другое нарождается. Но, кроме того, обыкновенность смерти старого человека подчеркивает необыкновенность дел, совершающихся в старом украинском селе. Каждый раз уход старого знаменует приход нового.

Дед, прозрачный от старости и доброты, собравшийся в последнее свое чумакование, похож на одного из богов, висящих в его хате. «…белела его святая борода», — пишет о нем Довженко. Друг его, дед Григорий, похож на старинного воина. И у него грозные прокуренные усы. Это их эстетика. Их веками не менявшаяся мода. Но за ними стоит их труд, их жизнь. Это чумаки, перевозившие на своих волах книги из Москвы в Харьковский университет в продолжение трети века.

Им противопоставлен Василь. У него дедова улыбка. Но он, Василь, заключает в себе потенциальные возможности всей молодежи советской. «Укажите ему дорогу, — писал Александр Петрович, — дайте науку, дайте технику и тогда посылайте куда угодно: в инженеры, в капитаны, в дипломаты, в артисты…»

Василь олицетворяет новый мир, он призван осуществить новые отношения, возникшие из революционного порядка. Он перепахивает межу кулака. Перепахивает межу своего отца. Он — тракторист-революционер на полях Украины. Как Прометей принес огонь людям, так он привел трактор. Он переосмыслил века жизни. Он мужествен, скромен, целомудрен, красив. Он чем-то похож на самого Александра Петровича, который одарил его высокой душой и талантом.

Василь показан на тракторе и в танце. В деловом разговоре. В объяснении с любимой. У изголовья умершего деда. И, наконец, в гробу. И всегда он прекрасен. Помните, как он танцует? Пыльная дорога освещена луной. Темные кони пасутся. И вот он идет по дороге один среди звезд. И начинает танцевать потихоньку. Он не танцует — он творит танец. В этом танце выражена радость его трудовой победы, радость разделенной любви, радость бытия. Танец раскрывает в картине душевные движения. До этого ранга танец поднимался только в балете. Он протанцевал целых три улицы. Это танец не повторяемый, а рождающийся впервые. Танец в его изначальной сущности. Это воплощенная в движении душа парода. Закинув руку на затылок, взявшись другой за бок, он пляшет, и долгий пыльный след клубится за ним в переулке. И вдруг он падает. В немой картине прозвучал выстрел. Это потому, что всхрапнул и поднял голову пасшийся поблизости конь, И что-то пробежало, согнувшись.

Вы знаете — Василя убил Хома Белоконь. Это вытекает из логики действия, из характера Хомы — высоченного парня в тугом картузе старинного фасона, с мутным прищуренным глазом, с шелухой семечек на мокрой губе. Но Довженко расширяет картину. Убили кулаки. И отец Василя, Опанас Трубенко, кричит:

— Гей, Иваны, Степаны, Грыпьки! Вы моего Василя убили???

И кулачество отпирается. Это не только столкновение одного середняка с кулаком и не только событие, происшедшее в одном украинском селе. Это — столкновение класса с классом. И Довженко находит выразительнейшие средства для обобщения. Он — великий мастер обобщений.

Отец Василя, Опанас, — характер из высокой трагедии, данный в развитии. В начале картины это крестьянин, который не принимает участия в коллективизации, но и не восстает против нее. Он жует ломоть хлеба, и по тому, как он бережно подбирает крошки на бороде и отправляет их в рот, мы видим, чего стоит ему этот хлеб. Поверив в новое, он спокойно следит за тем, как трактор перепахал межу. А когда убивают сына, он преображается. Он становится грозной силой этого нового. Он отвергает старое: раз Василь погиб за новую жизнь, то хороните его по-новому. И пусть «хлопцы и дивчата спивают новые песни про нашу новую жизнь».

Довженко сумел показать процесс внутреннего роста человека, глубокую душевную работу. И сделано это очень простыми средствами. После смерти сына сидит Опанас за столом. Затемнение. Сидит в той же позе. Затемнение. И снова все та же поза застывшего, как изваяние, и напряженно думающего человека.

Несут Василя по сельской улице. И, как потоки в реку, вливаются в нее все новые и новые люди, новые и новые песни. Несут героя. Современный Гомер творит песнь современной «Илиады».

И чем проще, чем достовернее герой и человечнее, тем более верим мы в его геройскую силу. Секретаря комсомольской организации Довженко сделал рыжим, с веснушками (хотя лента, как известно, черно-белая). И Василь любил, танцевал, улыбался отцу, был и смел и прост в разговоре с врагами. Достоверность человеческого характера необходима в эпопее так же, как и в психологической драме. Вне достоверности характера нет философии, ибо философия — вывод из частных наблюдений. И если неверно наблюдение, вывод неверен или же притянут, не подтвержден и существует сам по себе, отдельно от ленты, книги, полотна.

Селькор Василь Трубенко погибает геройской смертью, утвердив новое и поправ своим подвигом смерть.

Его невеста выйдет за другого, утешится. Но это не умаляет картину. Ибо Василь бессмертен, он — образ народа, он — герой, выражающий его суть.

Образы Василя в «Земле» и Тимоша в «Арсенале» — это образы огромной обобщающей силы.

И жизнь в «Земле» показана в нескольких ракурсах. По сюжету это несколько дней лета 1929 года, когда в украинское село привели трактор и в ту же ночь кулак убил комсомольца. Но это и жизнь четырех поколений во все важные моменты ее. И жизнь человеческая вообще. И жизнь украинского села, которая вот так и текла много веков, а сейчас пошла по-другому.

Эта емкость содержания потребовала обращения к высоким категориям выразительности. И обнаженная девушка, которая мечется по хате, кидая в иконы подушками, — вряд ли даже сам автор осознавал в тот момент, когда по великой художественной необходимости творил эту сцену, — вряд ли сам он осознавал, что вступает в сферу искусства, представленную Венерой Милосской или Венерой Джорджоне. Он обратился к той выразительности, к которой прибегали художники всех времен и народов и создавали подчас творения бессмертные.

Задача, стоявшая перед Довженко, требовала от него этой смелости, ибо это был необходимый последний мазок на полотне великого художника. И он должен был положить смелый мазок. А разве улыбающееся лицо комсомольца в гробу не смело?

И рожающая в час похорон мать героя — тоже не менее смело!

И поп, призывающий кару на головы богоотступников, — тоже не менее смело!

И не менее смело было решение показать кулака, уходящего в землю! Роющего себе нору головой!

В 1930 году Довженко упрекали за то, что он показал кулака бессильным и обреченным, а кулак был в ту пору еще вполне реальной и весьма активной силой. И тем не менее, скажем мы сейчас, четыре десятилетия спустя, кулак был уже исторически обречен, и Довженко показал его таковым: он показал, что кулак может мстить, но не может поворотить историю вспять. Кулак, пытающийся зарыться в землю в его картине, — червь и одновременно покойник. И внушить уверенность в конечной победе над кулаком было так же важно в ту пору, как изображать Гитлера и его фашистских вояк в карикатурах и сатирических стихах, даже когда враг шел на Москву, когда он был еще силен и когда еще предстояли годы борьбы.

Философский и сюжетный итог в трагедии часто не совпадают. «Кармен» кончается смертью и героя и героини. И тем не менее чувство, с которым читатель закрывает книжку или уходит из оперы, оптимистично. Победа остается за свободной Кармен.

Чапаев погибает, но он живет в памяти народа, в песнях, в книге, в картине, он порождает сотни и тысячи подобных себе новых Чапаевых. Он бессмертен. И потому произведения о нем оптимистичны. Вишневский создал «Оптимистическую трагедию». И высокие образцы трагедийного оптимизма представляют собою все лучшие ленты Довженко — «Арсенал», и «Земля», и «Аэроград», и «Щорс», и документальные ленты о победах на Украине.

Поэзия Довженко оптимистична, и растет она на почве фольклора — песни и сказки.

«Арсенал». «Сеет мать, шатаясь. И от всей ее фигуры веет чем-то песенным, и сама она в поле словно зримая песня», — пишет Довженко.

Вспомним, какую роль играет песня в «Щорсе». И в «Земле», где, по словам Довженко, «поющие охватывают песнями целые века своей жизни».

Интересно, что, когда Довженко хочет в «Земле» описать, как идет Василь по ночному селу, он пишет звуками. «Все полно особых ночных, еле различимых звуков. Сквозь далекие девичьи песни, чуть еще звенящие где-то в серебристом сиянии, кажется, слышно, как травы растут, огурцы…»

В «Арсенале» повествование, начавшись с кадров, документальных по своей точности, вдруг переходит в сказку:

«И говорит конь солдату, кивнув головой:

— Не туда бьешь, Иван!»

И, как в сказке Андерсена, вдруг начинает от нечестивых речей гайдамацких шевелиться и гневно сверкать очами Тарас Шевченко в своей золоченой раме.

Сказочность — фольклорность — поит образы «Звенигоры», «Арсенала», «Ивана», «Щорса». Причем все, что сделал Довженко, растет от одного ствола, все связано между собою, все имеет разумную внутреннюю необходимость, глубокое душевное обоснование. Мы можем проследить, как развиваются, как трансформируются, наполняясь новым содержанием, новой экспрессией, излюбленные образы. Сколько ни будут изучать творчество Довженко, каждый найдет новые образные параллели между «Звенигорой», «Арсеналом», «Землею», «Щорсом»… Будет каждый понимать, что от чего пошло.

Ибо все это не выдумано, а выбрано, выношено, отложилось еще давно когда-то в детском сознании Сашко Довженко, о чем мы прочли недавно в его «Зачарованной Десне».

Вот плывут, как в воспоминании, по лесной дороге всадники в «Звенигоре». А вот уже пролетает конный отряд красных партизан в «Арсенале». Кровавые бои идут под Бахмачем и под Нежином. Занесло снегом железнодорожный путь между Нежином и Киевом. А на краю села две женщины ждут не дождутся родных, «как в песне или в старинной думе».

Прощается всадник с товарищами — тоже как в песне:

«Гей вы, братья мои, товарищи боевые…

Поранил меня пулей Петлюра, и чувстую я свою геройскую смерть…»

Просит схоронить его дома… «Только поспешайте, братья. Арсенал погибает».

Гремит бой в Арсенале. По снежной равнине мчатся кони. Как это родственно Гоголю, как это одномасштабно, как это понравилось бы ему, будь он жив!

Мелькают снежные леса, степные просторы.

«— Гей вы, кони наши боевые! — кричит первый номер.

И кажется — отвечают кони:

— Чуем… чуем, хозяева наши! Летим во все наши двадцать четыре ноги!»

Распластались кони над равниной. Огонь в Арсенале. Летит красная кавалерия на подступах к Киеву.

«Прискакали с дорогой ношей:

— Получай, мать, объясняться некогда, революционная наша жизнь и смерть!

И снова мчатся вдогонку кавалерии — „На Киев!“».

«Щорс». Выходит на балкон батько Боженко. И речь его транспонирована в экспрессию коней:

«Словно подхваченные горячей бурей, взвились на дыбы командирские кони, винтами повернулись в воздухе и ринулись вдаль».

И, применяя такой гиперболизм, Довженко на этой же странице сценария поминает «грандиозную душу Гоголя».

Гипербола, вырастающая из песни и более достоверная, чем документ, лежит в самой основе его творчества.

Гениальная сцена: огибая поле пшеницы, несут умирающего Боженко. За носилками ведут вороного копя, накрытого черной буркой. Ложатся снаряды в пшеницу. Громыхают орудия. Горит хутор. Осаживают взмыленных коней всадники. Исполинские размеры этой сцены вызывают в памяти сцены из «Илиады», как вызывают их, скажем, и страницы «Войны и мира», несмотря на стилистическое несходство.

И вот просит Боженко «поховать его коло Пушкина в Житомири на бульвари и заспивать над могилою „Заповит“ Шевченко». И, когда падает он, бездыханный, на носилки, и мечутся лошади, и таращанцы запевают «Заповит», гениальный его мотив, и греющий, и ласкающий, и разрывающий душу, усиленный этой трагедийною сценой, производит впечатление просто потрясающее.

«Было ли оно так? — пишет Довженко. — Пылали ль хутора? Таковы ли были носилки, такая ли бурка на черном коне? И золотая сабля у опустевшего седла? Так ли низко были опущены головы несущих? Пли же умер киевский столяр Боженко где-нибудь в захолустном волынском госпитале, под ножом бессильного хирурга? Ушел из жизни, не приходя в сознание и не проронив, следовательно, ни одного высокого слова и даже не подумав ничего особенного перед кончиной своей необычайной жизни? Да будет так, как написано!»

Легендарность — вот что составляет основу довженковской масштабности. Потому-то и присуще его картинам такое широкое и долгое дыхание! Когда ты уже знаешь автора и написал он уже не одну книжку и не одну поставил картину, сам он, его личность, его судьба начинают составлять часть содержания его работ. Каждая деталь, каждое примененное им средство становятся особо многозначительными и важными.

А средства Довженко богаты неисчерпаемо. Он поэт в высоком и прямом смысле слова — поэт прозы, и художник, и актер, и режиссер, и мыслитель, и драматург, облекающий в сценарии свои думы, свои сюжеты. О живописности его кадров много говорено. Даже остановленные, они полны динамики и художественной законченности. Эта живописность дала поэту кино средство превратить в поэзию огород, и подсолнечники, и мак, и горшки на могильных крестах, и непышную ниву, и сивых волов, найти новые ракурсы, опоэтизировать казавшееся обыденным.

Не только живопись, но и графика, и карикатура присутствуют в его кадрах. Оскаленные зубы убитого германского солдата в «Арсенале», хохочущий до изнеможения и злобы нанюхавшийся веселящего газа солдат.

О песенности, о музыкальности Довженко я уже говорил. Могуч он был и тогда, когда кино являлось двоюродной сестрой живописи, а когда оно обрело звук и стало родной сестрою театра, перед Довженко и тут открылись новые горизонты. Ибо получило простор его емкое и поэтичное слово. Недаром сценарии его живут самостоятельной жизнью, отдельно от самих картин. И хранят в себе целые отступления, как поэмы Пушкина в стихах и поэмы Гоголя в прозе.

«Приготовьте самые чистые краски, художники, — обращается Довженко к художникам, операторам, ассистентам и осветителям „Щорса“. — Мы будем писать отшумевшую юность свою.

Пересмотрите всех артистов и приведите ко мне артистов красивых и серьезных. Я хочу ощутить в их глазах благородный ум и высокие чувства!..»

Какая это высокая проза! И сколько раз будут цитировать ее! В ней заложено образное решение картины, она кратка, точна, своеобразна, полна интонаций Довженко, в ней слышен его тихий и милый голос, его мягкое произношение, речь, обогащенная прелестью украинских оборотов и слов!

Помните его статью о Зое Космодемьянской во время войны? Она начиналась словами, какими только он мог начать ее: «Смотрите, люди!..» Никто так не сказал до него!

Как осмыслились кадры кинохроники, возвышенные его замечательным дикторским текстом! И той новой последовательностью, новой связью, которую нашел он в рассказе о битве за нашу Советскую Украину, потому что это та Украина, которую знал и любил Довженко, и каждый кадр отвечает его слезам, подтверждает его мысль, иллюстрирует его слово!

Километры пленки пересмотрел он, чтобы смонтировать эти картины. По осмысление громадным кускам давали кадры, доснятые по его заказу. Так, он обратился к Павлу Васильевичу Русанову с просьбой поехать на Украину и дождаться, когда на пепелище прилетит аист и не будет крыши, куда ему сесть. И станет вить гнездо не на крыше, а на дереве.

Эскизы А. П. Довженко к «Поэме о море» (была нарисована на доске в павильоне студии за день до смерти)

Такие кадры осмыслили и объединили снятое другими операторами в разное время, независимо друг от друга.

И все же, замечательный создатель поэтических текстов, он требовал от кинематографистов почаще молчать и слушать тишину, слушать мысли героев. Он говорил об этом на Втором съезде писателей. Это было поэтическое и мудрое выступление. Он говорил о покорении космоса, и все образы в этой речи были космические.

Мы не знали тогда, что он работает над сценарием «В глубинах космоса». И это объяснит его тогдашнюю речь так же, как «Зачарованная Десна» объяснила источники «Звенигоры», «Земли», «Мичурина» и многих других картин. Не так давно я опубликовал странички сохранившегося в его архиве плана «космического» сценария. Он хотел показать все, что можно показать сегодня на широком цветном экране. Хотел использовать в фильме земную хронику Великой Отечественной войны, великих битв и строек, великих собраний молодежи всего мира, разливов рек, атомных взрывов и катастроф в Японии — и все это предъявить как «земную визитную карточку» марсианам.

Хотел вспомнить Циолковского. Показать рождение мальчика, смерть сына. Восторг отца и скорбь его в космосе. Хотел использовать музыку Шостаковича. Передать тишину космоса. Это может быть обычная тишина или музыкальная. Может быть тишина сна. Спящие несутся в космосе, и снятся им песни и сны Земли.

Он хотел все сделать для того, чтобы в сценарии не было символики, а была новая поэзия, новая героика, «лиризм нового мировидения».

Он хотел сделать фильм разумный и радостный, прославляющий человеческий гений, интересный и академикам и детям. История, современность, будущее сливаются в его творчестве. В своих картинах он глядит на современность из будущего и из сегодняшнего нашего дня — в грядущее. Как художник, отступающий от полотна, чтобы видеть, что получается, Довженко умел и любил заглядывать в будущее и творить в интересах этого будущего, имя которому — коммунизм.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

25 ноября – Александр ДОВЖЕНКО

25 ноября – Александр ДОВЖЕНКО В истории отечественного кинематографа имя этого человека стоит в одном ряду с классиками. Он мог работать в разных жанрах. Родоначальник такого жанра, как поэтическое кино, он снял и такой кассовый блокбастер, как «Щорс», который стал

А. Довженко. Учитель и друг художника

А. Довженко. Учитель и друг художника Меня побудила обратиться непосредственно к товарищу Сталину сумма обстоятельств, сложившихся перед постановкой фильма «Аэроград». Мне было очень трудно. И я подумал: один раз, в трудную минуту моей жизни художника, я уже обращался

Поэзия

Поэзия Сквозь ветра поющий полет И волн громовые овации Корабль моей жизни плывет По курсу к демобилизации. Всю жизнь не забудется флот, И вы, корабельные кубрики, И море, где служба идет Под флагом Советской Республики. Но близок тот час, когда

Моя поэзия

Моя поэзия Моя поэзия – не философский трактат, Не та, что слывет интеллектуальной, Не хаос модерна, который все берут напрокат, Не монумент устойчивости патриархальной. Хрустальные волны лунных морей, Благовонные светильники цветов джаджи, Волшебный мир колоннады

Довженко — режиссер-философ

Довженко — режиссер-философ Свела меня судьба как-то с человеком яркого и светлого таланта, беседы с которым доставляли удовольствие. Был он не только прекрасным мастером своего дела, художником огромного дарования, специалистом в области кино, но и по-настоящему

Поэзия ухода и поэзия труда

Поэзия ухода и поэзия труда Самоубийства были одной из постоянных тем Чуковского в конце 1900-х – начале 1910-х годов, и мы это уже видели, когда говорили о Саше Черном. Конечно, он писал о самоубийствах применительно к литературе. Но и в литературе они появились не сами собой,

Александр ДОВЖЕНКО

Александр ДОВЖЕНКО Выдающийся советский кинорежиссер («Земля», «Щорс» и др.) был женат всего один раз, причем сделал это уже 30-летним. Случилось это в конце 20-х, когда Довженко работал над фильмом «Звенигора». Его избранницей стала 26-летняя актриса Юлия Солнцева. Слава

ДОВЖЕНКО Александр

ДОВЖЕНКО Александр ДОВЖЕНКО Александр (кинорежиссер: «Звенигора» (1928), «Арсенал» (1929), «Земля» (1930), «Иван» (1932), «Щорс» (1939), «Освобождение» (1940), «Мичурин» (1946) и др.; скончался 25 ноября 1956 года на 63-м году жизни). У Довженко было больное сердце, которое пережило несколько

АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО

АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО Люди, работающие в любых областях, заметно делятся на три категории — на тех, кто уже своей профессии, тех, кто точно входит в ее рамки, и, наконец, на тех, кто значительно шире своей профессии. Эти последние обыкновенно бывают людьми беспокойными и

ПРАВДА И ЛОЖЬ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ДОВЖЕНКО

ПРАВДА И ЛОЖЬ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ДОВЖЕНКО Довженко Александр Петрович (1894–1956) — советский кинорежиссёр и драматург, заслуженный деятель искусств Украинской ССР, народный артист РСФСР, дважды лауреат Сталинской премии (1941 и 1949), лауреат Ленинской премии (1959, посмертно). Один

Штаны и… Довженко

Штаны и… Довженко В спектаклях Херсонского музыкально-драматического театра у меня, статиста, появились небольшие роли без слов: режиссеры решили использовать мою невероятную худобу и высокий рост, то есть мою типажность. Я выходил на сцену тощий, длинный, в штанах,

Кино: «Земля» Довженко и «Нибелунги» Фрица Ланга

Кино: «Земля» Довженко и «Нибелунги» Фрица Ланга Нашу молодость того времени есть чем вспомнить. Мы ходили в кино, да не просто ходили, а горячо обсуждали каждый кадр.Вот, например, фильм Александра Довженко «Земля» (1930). Мы сразу оценили его как новаторский. Нам нравилось в

Александр Довженко

Александр Довженко Я впервые увидел Александра Довженко, нашего великого кинорежиссера, философа с тончайшей душой художника на встрече в Политуправлении Красной Армии, во время войны. Он выступил там со страстной речью о том, что нельзя механически делить: ты был под

Александр Довженко

Александр Довженко Люди, работающие в любых областях, заметно делятся на три категории – на тех, кто уже своей профессии, тех, кто точно входит в ее рамки, и, наконец, на тех, кто значительно шире своей профессии. Эти последние обыкновенно бывают людьми беспокойными и

Я горд тем, что мой диплом подписан и вручен Довженко. Москва. ВГИК. 1945–1952

Я горд тем, что мой диплом подписан и вручен Довженко. Москва. ВГИК. 1945–1952 В 1945–1946 годах он углубляет свое мастерство вокала в Московской консерватории под руководством Н. Дорлиак, супруги С. Рихтера. В 1946 году посвящает себя кино. Во ВГИКе Параджанов получил высшее