9

9

И вот письмо от матери, от Екатерины Андреевны. По-русски, — французский язык не передал бы так значительности его содержания…

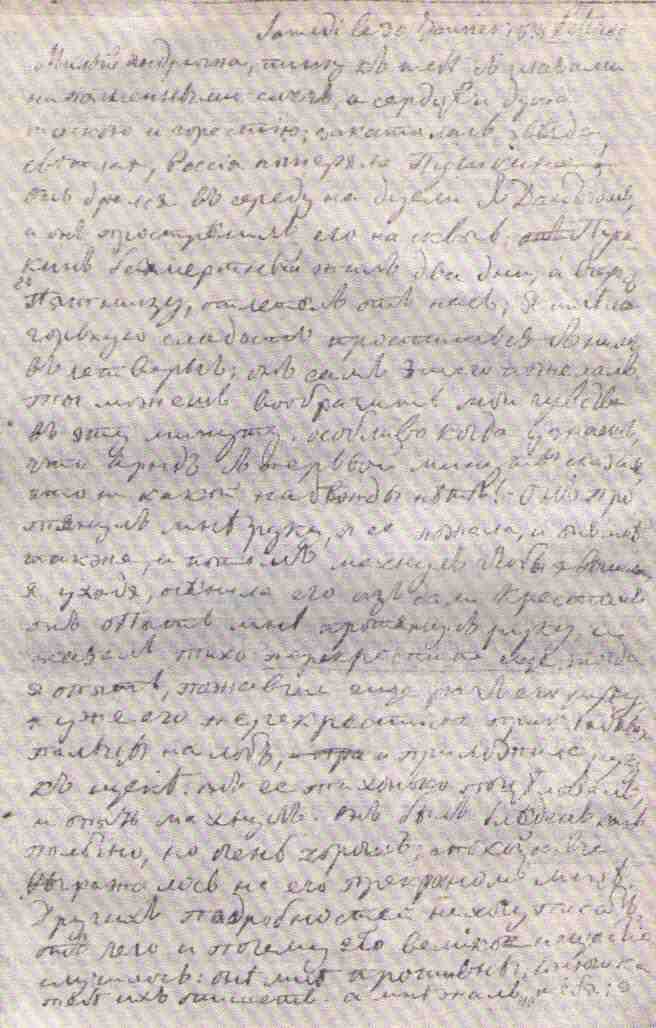

Письмо E. А. Карамзиной к Андрею Карамзину от 30 января 1837 года с сообщением о гибели Пушкина

«Суббота. 30 января 1837 г. Петербург.

Милый Андрюша, пишу к тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горестию; закатилась звезда светлая, Россия потеряла Пушкина? Он дрался в середу на дуели с Дантезом, и он прострелил его насквозь; Пушкин бессмертный жил два дни, а вчерась, в пятницу, отлетел от нас; я имела горькую сладость проститься с ним в четверг; он сам этого пожелал. Ты можешь вообразить мои чувства в эту минуту, особливо когда узнаешь, что Арнд с первой минуты сказал, что никакой надежды нет! Он протянул мне руку, я ее пожала, и он мне также, а потом махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его издали крестом, он опять мне протянул руку и сказал тихо: перекрестите еще; тогда я опять, пожавши еще раз его руку, я уже его перекрестила, прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к щеке: он ее тихонько поцеловал, и опять махнул. Он был бледен как полотно, но очень хорош: спокойствие выражалось на его прекрасном лице.

Других подробностей не хочу писать, отчего и почему это великое несчастие случилось: оне мне противны; Сонюшка тебе их опишет. А мне жаль тебя; я знаю и чувствую, сколько тебя эта весть огорчит: потеря для России, но еще особенно наша; он был жаркий почитатель твоего отца и наш неизменный друг 20 лет.

Эти дуэли ужасны, — продолжает она, переходя на французский язык, — и что ими можно доказать? Пушкина больше нет в живых, а те, кто остались, через два года и не вспомнят об этой истории. Да сохранит тебя небо от такого шага, да удержит тебя от него твое сердце и твой разум. Прижимаю тебя к моему скорбному сердцу, сожалея, что это горе коснулось тебя…»

Софья Николаевна продолжает:

«А я так легко говорила тебе в последнюю среду об этой печальной драме, в тот день и даже в тот час, когда совершалась такая ужасная развязка. Бедный, бедный Пушкин! Как он должен был страдать все три месяца после получения этого гнусного анонимного письма, которое послужило причиной, по крайней мере явной причиной, несчастья, столь страшного. Я не могу тебе сказать, что именно вызвало эту дуэль, которую женитьба Дантеса, казалось, делала невозможной, и никто ничего не знает. Думают, что раздражение Пушкина дошло уже до предела еще в прошлую субботу, когда на балу у Воронцовых он видел, как жена его разговаривает, смеется и вальсирует с Дантесом, а эта неосторожная не побоялась снова встретиться с ним в воскресенье у Мещерских и в понедельник у Вяземских. Уезжая оттуда, Пушкин сказал моей тетке: „он не знает, что его ждет дома“. Он подразумевал свое письмо к отцу Геккерену, оскорбительное сверх всякой меры, в котором он называл его „старой сводней“ (тот действительно играл эту роль), а его сына презренным трусом; он обвинял Дантеса в том, что даже после своей женитьбы он осмеливается обращаться к м-м Пушкиной со своими казарменными остротами и гнусными объяснениями в любви, и он грозил публично оскорбить его на балу, если письменного оскорбления ему недостаточно. Тогда Дантес послал к нему в качестве своего секунданта некоего д’Аршиака из французского посольства, чтобы передать ему вызов. Это было во вторник утром, а вечером на балу у графини Разумовской я видела Пушкина и последний раз; он был спокоен, смеялся, разговаривал, шутил; он как-то очень крепко пожал мне руку, но я тогда не обратила на это внимания. В среду утром он поехал к своему товарищу по лицею Данзасу, чтобы пригласить его себе в секунданты, встретил его на улице, посадил к себе в сани, тут же объяснил ему, в чем дело, и в пятом часу они уже отправились на место поединка — на Парголовскую дорогу возле имения Одоевских. Там, говорят, Пушкин проявил величайшее спокойствие и энергию. Дантес стрелял первым и ранил его в середину тела; он упал, но когда Дантес бросился, чтобы поддержать его, он закричал: „вернитесь на место, мой выстрел!“ Его приподняли и поддерживали; так как пистолет выпал у него из руки на снег, Данзас подал ему другой. Он долго целился, пуля пробила руку Дантеса, но только мягкую часть, и остановилась против желудка — пуговица на мундире предохранила его, и он получил только легкую контузию в грудь, но в первую минуту он зашатался и упал, тогда Пушкин подбросил пистолет кверху и закричал: браво! Потом, видя, что Дантес поднялся и идет, он сказал: „А, значит, поединок наш не окончен“. Он был окончен, но он-то думал, что ранен только в бедро. По пути домой тряска в карете вызвала у него сильные боли в животе. Тогда он сказал Данзасу: „Кажется, это серьезно. Послушай: если Арендт найдет мою рану смертельной, ты мне это скажешь. Меня не испугаешь. Я жить не хочу“.

Дома он увидел жену и сказал ей: как я рад, что еще вижу тебя и могу обнять. Что бы ни случилось, ты — ни в чем не виновата и не должна упрекать себя, моя милая! Арендт сразу объявил, что рана безнадежна, так как перебита большая артерия и вены, кровь излилась внутрь и поранены кишки. Пушкин выслушал этот приговор с, невозмутимым спокойствием, с улыбкой. Он причастился, всех простил: он был в памяти до последней минуты и с ясным сознанием наблюдал за угасанием своей прекрасной жизни. От государя он получил полное участия письмо, в котором выражено пожелание, чтобы он умер, как христианин, и не тревожился о судьбе жены и детей, ибо заботу о них государь берет на себя. Пушкин недолго страдал; все время он был неизменно ласков со своей бедной женой. За 5 минут до смерти он сказал врачу: „Что, кажется, жизнь кончается?“ Без агонии закрыл он глаза, и я не знаю ничего прекраснее его лица после смерти — чело, исполненное мира и покоя, задумчивое и вдохновенное, и улыбающиеся губы. Я никогда не видела у мертвого такого ясного, утешительного, поэтического облика. Его несчастная жена в ужасном состоянии, почти невменяема; это понятно. Страшно о ней думать. Прощай, дорогой Андре. Нежно люблю тебя.

Софи».

О том, что Пушкин пожелал перед смертью проститься с Е. А. Карамзиной, было известно и прежде — со слов тех, кто находился возле него. Но в собственном ее рассказе, исполненном высокой простоты и строгости, Пушкин предстает в таком бесконечном величин, что по силе и благородству чувств, которые оно порождает, это скромное сообщение следует, пожалуй, отнести к самым замечательным документам пушкинской биографии. Какая живая минута это письмо! И как хороша здесь каждая фраза — стиль Карамзина: «я имела горькую сладость проститься…»

Письмо Софьи Николаевны не содержит новых, неизвестных фактов. О дуэли и последних днях Пушкина она пишет со слов д’Аршиака, Данзаса, Вяземских, Тургенева, П. И. Мещерского… После того как Пушкин пожал ей руку на балу у графини Разумовской, она увидела его снова только в гробу. Но ее описание воссоздает события этих последних дней и заставляет заново их пережить.

Софья Николаевна недоумевает: что именно вызвало эту дуэль, какой поступок Дантеса оказался последним, побудившим Пушкина достать из письменного стола то письмо к Геккерену, которое слышал в ноябре Соллогуб, внести в его текст новые оскорбления и отослать в голландское посольство? Считалось, что это письмо написано и отослано 26 января. Б. В. Казанский доказывает — 25-го. Слова Софьи Николаевны Карамзиной подтверждают это предположение. Тем самым хронология последних трех дней жизни Пушкина выяснена уже окончательно.

П. А. Вяземский, видимо со слов д’Аршиака, передавал потом фразу Пушкина, сказанную за час до поединка:

«С начала этого дела я вздохнул свободно только в ту минуту, когда именно написал это письмо». Так и по рассказу Софьи Николаевны Карамзиной: в последний вечер перед дуэлью Пушкин смеялся, разговаривал, шутил. Есть в письме и другие подробности, которые дополнят общую картину гибели Пушкина.

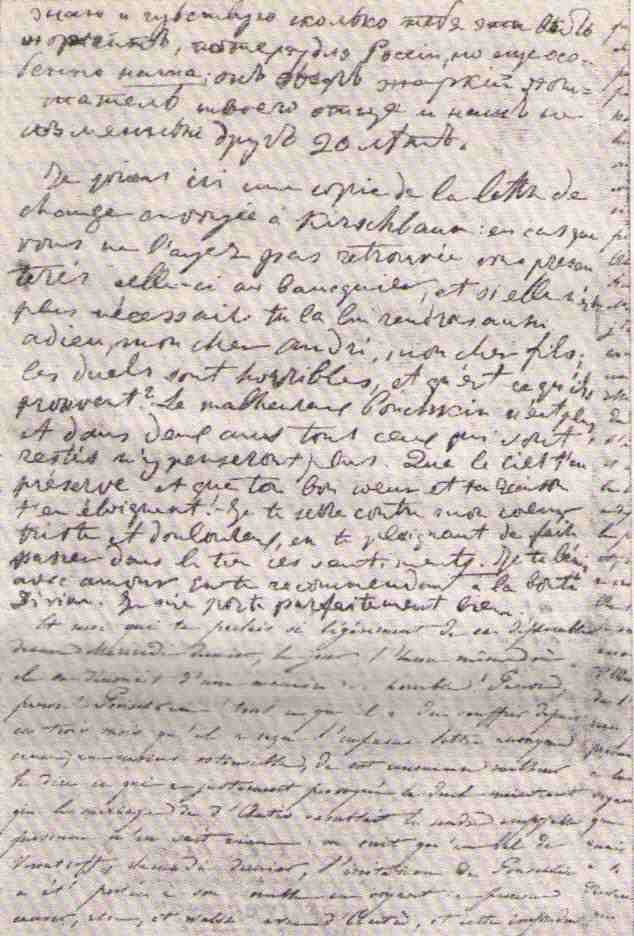

Пользуясь отъездом д’Аршиака, который в связи с участием в дуэли должен вернуться во Францию, Екатерина Андреевна пишет сыну коротенькую записочку:

«Понедельник. 1 февраля 1837. 11 часов вечера.

Сейчас, когда я пишу тебе эти строчки, в гостиной у нас полно народу… Тургенев передаст эту записку д’Аршиаку, которого после истории с бедным Пушкиным заставили уехать — его отсылают в качестве курьера. Если ты зайдешь к нему, то сможешь узнать подробности об этой роковой дуэли. Он привезет тебе маленькую книжечку — новое издание Онегина, по-моему, очень изящное; думаю, что тебе приятно будет сейчас получить его».

На следующий день Екатерина Андреевна пишет обстоятельное письмо:

«Вторник. 2 февраля 1837. Петербург. 1 час дня.

Вчера было отпевание бедного дорогого Пушкина: его останки повезут хоронить в монастырь около их имения, в Псковской губернии, где похоронены все Ганнибалы; ему хотелось быть похороненным там же. Государь вел себя по отношению к нему и ко всей его семье, как ангел.

Пушкин после истории со своей первой дуэлью обещал государю не драться больше ни под каким предлогом и теперь, будучи смертельно ранен, послал доброго Жуковского просить прощения у государя в том, что не сдержал слова. Государь ответил ему письмом в таких выражениях: „Если судьба нас уже более в сем мире не сведет, то прими мое последнее и совершенное прощение и последний совет: умереть христианином! Что касается до жены и детей твоих, ты можешь быть спокоен, я беру на себя устроить их судьбу“.

Когда В. А. Ж[уковский] просил г[осуда]ря во второй раз быть секретарем его для Пушкина, как он был для Карамзина, г[осуда]рь призвал В. А. и сказал ему: „Послушай, братец, я все сделаю для П[ушкина], что могу, но писать, как к Карам[зину], не стану: П[ушкина] мы насилу заставили умереть, как христианина, а Карам[зин] жил и умер, как ангел“. Есть ли что-нибудь более справедливое, более деликатное, более благородное по мысли и по чувству, чем это различие, которое он сделал между обоими. Мне хотелось самой передать тебе все подробности, хоть я боюсь, что не сумею сделать это так хорошо, как Софи, но сейчас я только об этом и думаю».

Сообщение о том, что Пушкин после истории со своей первой дуэлью обещал царю «не драться больше ни под каким предлогом» и, раненный, послал Жуковского просить прощения за то, что не сдержал слова, — сообщение важное. До сих пор было известно из писем А. И. Тургенева и Вяземских, что Пушкин просил у царя прощения своему секунданту Данзасу и себе самому. Но в чем конкретно заключалась эта просьба, за что просил Пушкин прощения — не расшифровывалось.

Биографу Пушкина Бартеневу Вяземский рассказывал много лет спустя, что после свадьбы Дантеса Николай I, «встретив где-то Пушкина, взял с пего слово, что, если история возобновится, он не приступит к развязке, не дав ему знать наперед», что Пушкин, связанный словом, накануне дуэли собирался известить его о своем решении через Бенкендорфа, написал Бенкендорфу письмо — и не отослал. И будто бы это письмо было найдено в кармане сюртука, в котором Пушкин стрелялся, и хранилось потом у Миллера, секретаря Бенкендорфа.

На самом деле письмо, адресованное Бенкендорфу и бранившееся у Миллера, Пушкин писал не в январе, а в ноябре и тогда же отослал его. Поэтому-то оно и хранилось у Миллера, в кармане сюртука в день дуэли оно быть не могло. Из-за этой неточности рассказ Вяземского подвергался сомнению. Между тем он совпадает со свидетельством Е. А. Карамзиной, писанным через три дня после дуэли. И оба, Карамзина и Вяземский, говорят об одном — что царь связал Пушкина обещанием не драться.

Мы знаем, что, после того как ноябрьское столкновение было улажено, Пушкин сообщил царю через Бенкендорфа о своих подозрениях относительно Геккерена и о том, что он, Пушкин, будет искать удовлетворения. 23 ноября, как уже было сказано, царь вызвал Пушкина.

Кроме того, мы знаем, что в январе, за три дня до поединка с Дантесом, Пушкин вторично разговаривал с царем на эти же темы. Об этом известно со слов самого царя, записанных сановником Корфом.

Теперь выясняется, что во время одного из этих свиданий царь взял с Пушкина обещание не драться. Вяземский говорит: «не дав ему знать наперед»; Карамзина: «не драться ни под каким предлогом». В обоих случаях смысл остается тот же.

Может возникнуть вопрос: зачем понадобилось царю брать с Пушкина слово? Уж не собирался ли он в самом деле уберечь поэта от поединка? Для того, чтобы правильно понять смысл этой царской «заботы», постараемся представить себе это свидание, как реконструирует его замечательный пушкинист профессор Сергей Михайлович Бонди.

Пушкин во дворце, в кабинете царя. Он повторяет то, о чем уже сообщил Бенкендорфу: анонимный диплом писан Геккереном и он, Пушкин, собирается объявить об этом во всеуслышание. Он не ищет защиты: он предупреждает, что защищать свою честь будет сам и не посчитается с дипломатическими привилегиями Геккерена.

Что может царь ответить на это? Грозить? Угрозами Пушкина не напугаешь: Пушкин — человек бесстрашный; он уже не побоялся однажды заявить царю, что если бы 14 декабря 1825 года оказался в Петербурге, то вышел бы с заговорщиками на площадь. Спорить с ним? Но Пушкин все равно останется при своем. Лучше всего дать ему заверение, что будут приняты меры, что не следует предпринимать ничего, не посоветовавшись с ним, с Николаем («не дав знать наперед»), и уж во всяком случае не доводить дело до поединка («не драться ни под каким предлогом»). «Дай мне слово, — говорит царь, — ты же мне веришь, Пушкин!» Несомненно, он должен был тогда сказать Пушкину что-нибудь в этом роде.

Взяв с Пушкина слово не драться, царь тем самым отнимал у него свободу действий по отношению к Дантесу и Геккерену и на время пресекал возможность общественного скандала. Но даже и в том случае, если Пушкин не посчитался бы с просьбой царя (а, зная Пушкина, царь, вероятно, в этом не сомневался), слова Николая все равно были бы восприняты в обществе как стремление предостеречь Пушкина, спасти его. В любом случае царь должен был выглядеть в этой истории разумным советчиком, миротворцем.

Одним словом, потребовать от Пушкина обещания не затевать конфликта с голландским посольством было выгодно для Николая во всех отношениях. А спасать Пушкина он, разумеется, не собирался. Если в 1826 году он еще надеялся привлечь его ко двору, использовать его перо и влияние в интересах престола, то к 1837 году окончательно разуверился в этом. И когда Пушкин вышел из его кабинета, любые слова, которые мог произнести Николай, были поняты присутствовавшим при свидании Бенкендорфом как уверенность, что столкновения этого не предотвратишь и что Пушкина все равно ничто не удержит. Истинное отношение царя угадать Бенкендорфу было нетрудно. Секундант Пушкина К. К. Данзас рассказывал впоследствии, что Бенкендорф поддерживал Геккерена и Дантеса, что, зная заранее о предстоящей дуэли, он не пожелал предотвратить ее. Эти факты давно и широко известны из биографии Пушкина.

Мы знаем, как разговаривал Николай I с декабристами. Допрашивая их, он проявлял сочувственный интерес и лицемерное участие к ним. А вслед за тем отдавал распоряжения заковать в кандалы, посадить на хлеб и воду. Поэтому он вполне мог сочувственно беседовать с Пушкиным, а с Бенкендорфом вел разговоры иного характера. И можно не сомневаться, что враги Пушкина были поддержаны Бенкендорфом с ведома Николая.

Но теперь мы наконец понимаем, за что Пушкин просил прощения: бесконечно честный, он просил извинить его за нарушение слова.

Это новое понимание предсмертной просьбы, обращенной к царю, просьбы, которой долго придавали смысл верноподданнический, помогает понять и ответ Николая (в передаче Е. А. Карамзиной он почти не отличается от ранее известных нам записей). Смысл ответа сводится к следующему: «Я прощу тебе нарушение слова и обеспечу жену и детей, если ты выполнишь христианский обряд».

Очевидно, Пушкин еще колебался и согласие выполнить этот «совет» царя дал не сразу. Иначе Николай I не сказал бы Жуковскому тех слов, которые впервые приводит в своем письме Екатерина Андреевна.

«Пушкина мы насилу заставили умереть, как христианина, а Карамзин жил и умер, как ангел» (курсив мой. — И. А.).

«Насилу заставили…» — стоит вдуматься в эти слова и сопоставить их с легендой о христианском смирении умиравшего Пушкина, которая более восьмидесяти лет повторялась во всех его биографиях.

Поэту пришлось пойти на условие царя: он ничего не оставлял семье, кроме долгов. Что он был к этому вынужден, понимали даже те современники, которые осуждали его. «Он выполнил свои христианские обязанности, — писала в день смерти Пушкина племянница Виельгорского, Волкова, — потому что император ему написал, что за это позаботится о его жене и детях».

Николай проследил за выполнением своего требования: доктор Спасский, находившийся возле раненого поэта, записал, что священник прибыл в присутствии лейб-медика Арендта.

После смерти Карамзина Жуковский составил текст указа о его заслугах и о пенсии семейству его. Когда умер Пушкин, Жуковский предложил царю составить такой же указ и о Пушкине. В ответ на это царь произнес те слова, которые приводит Карамзина. Министру юстиции Дашкову Николай объяснил более грубо. «Какой чудак Жуковский, — сказал он, — пристает ко мне, чтобы я семье Пушкина назначил такую же пенсию, как семье Карамзина. Он не хочет сообразить, что Карамзин человек почти святой, а какова была жизнь Пушкина?» «Он дал почувствовать Жуковскому, что и смерть и жизнь Пушкина не могут быть для России тем, чем был для нее Карамзин», — занес в свой дневник А. И. Тургенев. И Екатерина Андреевна, только что писавшая: «Пушкин бессмертный…», «потеря для России…», соглашается с отзывом императора.

Но самое важное в этом письме не то, что в нем сказано: самое важное — что в нем нет ни одного слова о том, будто умирающий Пушкин посылал благословения по адресу государя, желал ему долгих лет царствования, восклицал: «Жаль, что умираю, весь его был бы…» Словом, даже намека нет, будто Пушкин умер, примирившись перед смертью с престолом и с богом. Советские исследователи в результате огромной и кропотливой работы доказали, что все это было придумано друзьями, и прежде всего Жуковским. Когда Жуковского упрекали потом, зачем он приписал Пушкину верноподданническую фразу «весь его был бы…», он отвечал: «Я заботился о судьбе жены Пушкина и детей». Этот факт сообщал один из первых биографов Пушкина. На самом деле у Жуковского были и другие причины, более важные.

В дни, когда толпа осаждала дом Пушкина, когда раздавались угрозы по адресу его убийц и в первый раз с такой очевидностью стало ясно, что «литературный талант есть власть» (Н. Языков), Бенкендорф выдвинул против друзей Пушкина обвинение, будто они хотели превратить погребение поэта в демонстрацию против правительства, волнение, вызванное известием о смертельном ранении Пушкина и его гибели, использовать для «торжества либералов».

Независимость Пушкина, его высокое чувство национального достоинства, прежняя его дружба с декабристами, народная слава истолковывались в высших кругах петербургского общества как проявление «либерализма». «Пушкин был склонен к либерализму», — доносил своему правительству неаполитанский посланник Бутера. Вюртембергский дипломат Гогенлоэ проявление в те дни всеобщего горя и гнева расценивал как действия «русской партии, к которой принадлежал Пушкин».

После 14 декабря 1825 года Николай I не переставал подозревать о существовании еще не открытого тайного общества. В 1834 году, в связи с запрещением «Московского телеграфа», один из ближайших помощников царя утверждал, что «декабристы еще не истреблены», что в России «есть партия, жаждущая революции». Появление в 1836 году «Философического письма» Чаадаева в «Телескопе» снова вызвало подозрение, что это дело «тайной партии». Действия тайного общества Николай склонен был видеть в любом проявлении протеста. И вот на третий день после гибели Пушкина, 2 февраля 1837 года, один из приближенных царя, граф А. Ф. Орлов, пересылает ему анонимное письмо, полученное по городской почте. Хотя письмо содержало заверения в преданности народа престолу и было продиктовано стремлением предотвратить последствия, которые могли вызвать «оскорбление народное», в нем изливалась горечь, вызванная гибелью Пушкина, говорилось о том, что свершилось «умышленное убийство» великого поэта России.

Этого было достаточно для Бенкендорфа, чтобы расценить письмо как документ, доказывающий «существование и работу Общества».

Агенты доносили в Третье отделение, что в толпе, окружавшей дом Пушкина, раздавались угрозы по адресу Дантеса и Геккерена, что обвиняют жену Пушкина, что во время перевоза тела в Исаакиевскую церковь почитатели Пушкина собираются отпрячь лошадей в колеснице, что в церковь явятся депутаты от мещан и студентов, а над гробом будут сказаны речи.

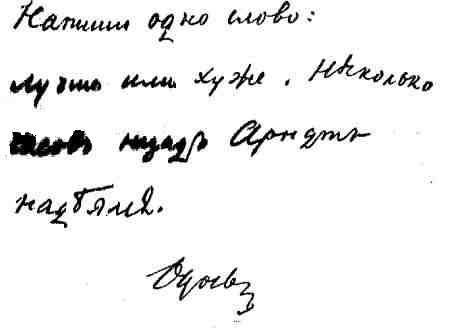

Записка В. Ф. Одоевского, адресованная «Карамзину, Плетневу или Далю»

Поэтому-то гроб с телом Пушкина тайно, ночью, под конвоем жандармов, и был перевезен из квартиры в придворную церковь. По этим-то причинам и умчали мертвого Пушкина из Петербурга в Михайловское ночью в сопровождении жандарма…

Пушкин был положен в гроб не в придворном мундире, а во фраке, — это вменено в вину Вяземскому и Тургеневу. Вяземский, прощаясь, бросил в гроб Пушкина перчатку, — это воспринято как условный знак. Все вместе истолковано как действие партии, враждебной правительству.

Геккерен, получавший информацию в салоне министра иностранных дел Нессельроде, доносил своему министру, что смерть Пушкина открыла власти «существование целой партии, главою которой был Пушкин». «Эту партию можно назвать реформаторской», — утверждал голландский посланник, добавляя, что предположение русского правительства не лишено оснований, если припомнить, что Пушкин был замешан в событиях, «предшествовавших 1825 году». Правда, таким заявлением он стремился восстановить свою репутацию, и подобное сообщение было ему крайне выгодно. Тем не менее не подлежит сомнению, что сообщает он своему правительству то, что слышит в придворных петербургских салонах.

Подозревать в ту пору Вяземского, а тем более Жуковского в намерении составить заговор против правительства у Бенкендорфа не было, конечно, никаких оснований. Но в том, что Пушкин до конца оставался непримиримым противником самодержавно-полицейской власти и всей общественно-политической системы страны, в этом шеф жандармов не ошибался. Партии либералистов в России 1830-х годов не существовало. Но политические настроения, о которых Бенкендорф доносил царю, давали о себе знать постоянно и с особой силой проявились в связи с убийством Пушкина, еще раз — и уже в угрожающих размерах — подтвердив, что имя Пушкина в самых широких кругах русского общества являлось символом национального достоинства, свободолюбия и прогресса. На языке того времени это и называлось либерализмом. И символом либерализма Пушкин, конечно, был.

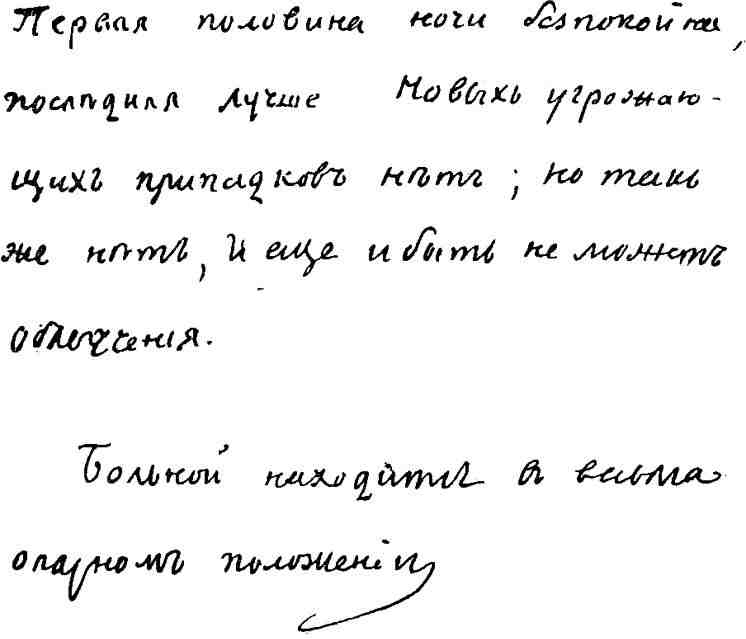

Бюллетени о состоянии Пушкина, писанные рукою В, А. Жуковского

Выдвинув гипотезу о существовании заговора, Бенкендорф получал тем самым возможность предупредить любые проявления протеста, заранее объясняя их как действия заговорщиков, и принимать меры предосторожности, пресекая возможные действия этой предполагаемой «демагогической партии».

«Вы считали меня если не демагогом, то какой-то вывеской демагогии, за которую прячутся тайные враги порядка», — писал Бенкендорфу Жуковский, опровергая выдвинутые против него обвинения.

«Мне оказали честь, отведя мне первое место», — жаловался Вяземский брату царя, великому князю Михаилу, убеждая его не верить в существование заговора.

Вот почему Жуковскому, Вяземскому, Тургеневу важно было доказать, что они никогда не замышляли против правительства, что устраивать Пушкину народные похороны не собирались, что это не соответствует их понятиям. Вот почему они стремились убедить правительство и великосветское общество, что в зрелые годы Пушкин был человеком благонамеренным и умер, как подобает христианину и верноподданному. «Да Пушкин никоим образом и не был либералом, ни сторонником оппозиции в том смысле, какой обыкновенно придается этим словам. Он был искренне предан государю», — писал Вяземский Михаилу Павловичу. В этом же духе действовал Жуковский. С этой целью сочинил он свое знаменитое письмо к отцу поэта, изобразив Пушкина раскаявшимся и смирившимся. Письмо его распространилось во многих копиях и потом было напечатано в «Современнике».

В этом смысле старался не только Жуковский, — то, что писали Вяземский и Тургенев, точно так же было рассчитано на широкое оглашение. Отправляя свои письма в Москву, Тургенев и Вяземский просили директора московской почты Булгакова снимать копии для общих знакомых. В этих письмах они стремились разъяснить, в каком трагическом положении оказался Пушкин вследствие темных интриг, среди враждебного общества. Но и они повторяли ложь о примирении и о просветленном конце, считая, что эта версия реабилитирует их в глазах правительства.

Таким образом, письма близких людей — Жуковского, Тургенева, Вяземского — облик Пушкина заведомо искажают.

Что касается сообщений других современников, знавших поэта мало, то сведения их о гибели Пушкина основаны зачастую на непроверенных слухах, к этим откликам относиться следует тоже с большой осторожностью.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК