ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Признание!

Великий князь, московские духовные лица, бояре, даже простолюдины говорят о чернеце Спасо-Андрониковского монастыря как когда-то о Феофане. Люди приходят в монастырь, чтобы поглядеть на молодого инока, «сподобленного зреть бога», умудренного, сказывают, паче седых отшельников.

Бабы, провожая его жалостливыми взглядами, медленно крестятся. «Ишь, какой ладный, да крепкий, да молодой, а постригся, за весь мир печалится… Заступник наш!»

А он чувствует себя под любопытными взглядами, среди шепотков, среди почтительно расступающейся толпы неловко, стесненно.

Искусство словно отстранило его от людей. Но разве этого ему хотелось?

Разве ради славы прошли лихорадочные, бессонные ночи, напряженные дни, изматывающие тело и душу?

Хорошо, что заворачивает зима, вьюги заметают дороги, наваливают сугробы, а морозы загоняют людей в терема да избы, поближе к печам, к теплу и тишине родных углов. Богомольцев становится мало. На монастырском дворе, в церквах одни свои.

Андрей, наверстывая упущенное, читает новые греческие и переводные книги, но самое важное — ему опять неудержимо хочется писать.

Он не может не писать.

Там, в Звенигороде, он окончательно поверил в себя. И теперь пишет, пишет, предугадывая в нынешних иконах то, что скажет будущей весной…

У игумена возникает желание создать новую иконописную мастерскую.

Андрей загорается.

Это ему по душе.

Ведутся разговоры, где устроить помещение, считают, сколько пойдет леса на постройку, советуются, как сделать мастерскую и светлой и теплой, рядятся с торговцами тесом и стеклом, и вот уже втягиваются в ворота первые сани-волокуши с обледенелыми бревнами, валит под оконцами келий пар от лошаденок с курчавой, потной шерстью.

Возчики, народ здоровый и занятой, распутывают смерзшиеся веревки, с трудом удерживаясь от брани: в святом месте нельзя.

Привычными, задубелыми пальцами, а то и зубами они мало-помалу справляются с делом. А вот монах, сунувшийся помогать, все бьется над одним узлом.

— А ну-ка, отче, позволь!.. — отстраняет монаха кряжистый бородач. — Это тебе, видать, не сподручно… Во как надо, гляди!

Андрею и досадно, что его так легко и без всякого почтения отодвинули в сторону, и хорошо. Тут, среди мужиков, которым недосуг разбираться, кто ты да что, художник ощущает себя свободным, ему просто и приятно.

Хорошо и со старыми товарищами, уважительно, без славословия говорящими с ним об иконописной работе. Каждый из них много трудится сам: переписывают книги, собирают рукописи, изучают языки, ведут летописи, мастерят всякую утварь…

Есть, конечно, совсем немудреный народ, не смыслящий даже грамоте, неприметный.

Но есть и блестящие ораторы, знатоки всех богословских тонкостей.

Андрей таких уважает, только странно ему при беседах с иными слышать какую-то недоговоренность, видеть текучие уклончивые взгляды.

— Зависть… — вздыхает Даниил.

Андрей огорчен и недоумевает. Чему завидовать? Ведь каждая икона, каждая фреска даются мучительным напряжением сил, стоят огромных затрат чувства и после работы уже ничего иногда не хочешь, не можешь ни о чем думать… И этому завидовать? Завидовать тяжкому кресту, взваленному на слабые человеческие плечи?

Горько изломив брови, подолгу стоит он, глядя в замерзшее окно кельи.

Все отдано им дару художника, и ничего у него нет, кроме этого дара, тоже отдаваемого другим.

А где радость и покой?

В самом начале — ссора с Никоном. Потом неприязнь Феофана и других московских иконописцев. Скрытый гнев князя Юрия, и вот теперь завистники в самом монастыре…

Он знает, кое-кто поговаривает, будто нет в иконах Рублева божественного страха, смирения, трепета.

Разговорчики глухие. Шептуны боятся великого князя, довольного росписями, сделанными для Юрия Звенигородского. Но они есть, есть, и неизвестно, как еще обернется завтрашний день.

Андрей проводит рукой по усталым глазам, гонит прочь сомнения, тревоги и погружается в молитвы, знакомыми словами заглушая все будничное, мелкое, подленькое, не имеющее права вторгаться в огромный, светлый мир его веры.

Пусть завидуют, негодуют, гневаются, пусть винят — он будет делать то, что подсказано сердцем.

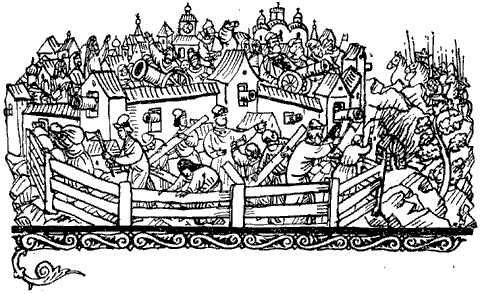

Три года подряд Москва сходится с Литвой на поле брани: в 1406 году возле Крапивны, в 1407 — под Вязьмой и в 1408 году на берегах Угры.

Каждый раз тесть и зять, постояв друг против друга, встречаются и улаживают разногласия миром.

Тем не менее, очевидно, боязнь Витовта[5], так настойчиво рвущегося к северным землям, считающего, что расположенные на западе Новгород и Псков должны находиться под его рукою, именно эта боязнь склоняет великого князя Василия Дмитриевича к старобоярской партии, стоящей за более тесные отношения с Золотой Ордой, за умиротворение Эдигея.

Боярин Кошка, роды Плещеевых, Вельяминовых, Челедняных, Жеребцовых — племянников митрополита Алексия, руководителя молодого Донского — навлекают на себя немилость.

О недавнем налете Эдигея на стольный Владимир стараются позабыть. Сами-де виноваты, слушали «молодых», несмышленых, горячих, дерзили ордынцам, вот и поплатились!

Ну, ништо. На Москву-то хан не пошел. Знать, силы, не хватило. Однако злобить Эдигея не след. Надо мирно с татарами дела улаживать, а против Витовта меч держать…

На татарском дворе в Кремле оживление, пиры. Василий Дмитриевич, сближаясь с Новгородом, выпускает из темницы захваченных в 1404 году новгородского архиепископа Иоанна и пленных бояр.

В Сарай едут послы.

Их поезд, по обычаю, близкие провожают до Спасо-Андрониковского монастыря.

Тут остановка, молебен в храме, благословение игумена, поцелуи, объятия, всхлипыванья боярских жен.

Потом послы уезжают, провожающие возвращаются в Москву, и наступает прежняя тишина.

Высокие стены обители, голые деревья да снег, снег, снег…

Но в тот вечер не у одного чернеца возникают опасливые, неодобрительные думы.

Не одному крутой поворот московской политики представляется рискованным.

Все надеются, конечно, что ничего плохого не случится. Но все же поведение Василия Дмитриевича, вроде забывшего, как поступал с татарами его отец, отдает изменой делу долгой общей борьбы.

В келье Андрея и Даниила темно. Лишь еле-еле теплится, не в силах осветить всю икону, лампадка в углу.

Учителю и ученику не спится. Их тоже мучат сомнения.

Верно ли поступил великий князь? Не лучше ли было договориться с Витовтом, может, в чем и уступить, да не якшаться с поганым мурзой? Ведь никогда «дружба» татар Русь к хорошему не приводила.

Ведь били их раньше, и давно уж Орду в грош не ставили, чего же теперь убоялись? Неужто Эдигей страшней Мамая? Неужто лучше дань платить и опять насилия терпеть, чем собрать дружины да пригрозить?

Небось тот же Витовт бы помог да другие города русские встали бы…

Успокоение можно найти только в мысли, что великий князь перехитрит татар, как удавалось ему это и до сих пор.

Друзья заговаривают о Василии Дмитриевиче.

Нет, не таков он, чтобы покориться Орде!

Вспоминают, что при нашествии Тамерлана великий князь сам встал во главе русских войск, что татарских послов отпускал доселе с пустыми руками, что сам водил рати на Витовта, и на новгородцев… Вспоминают все самое хорошее, чтобы утишить свои сомнения, не дать им разрастись. И в конце концов оба убеждают себя, что Василий Дмитриевич мудрей своих бояр.

Тишина, ночь, снега…

Спит Москва.

Затихает шепот и в келье художников.

Слепая вера! Сколько раз платились за нее русские люди!

Великие князья московские были богомольны. Свои храмы и монастыри они посещали часто. Любил ездить по обителям и Василий Дмитриевич. До Спасо-Андроникова монастыря же было от Кремля не больше часа пути.

Значит, великий князь бывал в эту пору у игумена Александра.

А если так, то он не мог не видеть Андрея Рублева, не полюбопытствовать, что пишет редкий мастер и не поговорить с ним.

Возможно, заходила при этом речь о татарах, и прямодушный живописец высказал, на что надеются иноки обители.

Великий князь и сам льстил себя надеждой, что обведет Орду вокруг пальца.

Ему приятно было услышать слова Андрея Рублева, и великокняжеское расположение к художнику усилилось.

Андрею же Рублеву доставило радость убедиться, что Василий Дмитриевич вовсе и не помышляет отступать от заветов отца и митрополита Алексия.

Политическая невинность гениального инока легко объяснима: он переговоров с иноземцами и татарами не ведет, закулисных сторон жизни княжеского двора не знает, казну не считает, числа ратников не предполагает, в походы не ходит.

Его дело поддерживать веру. Со всей искренностью Андрей Рублев ее и поддерживает и сам верит, что для Руси наступает светлое, хорошее время. И не исключено, что олицетворением этого светлого времени для живописца является как раз личность Василия Дмитриевича, в котором Рублев хочет видеть воплощение своих лучших надежд.

Другое положение у великого князя.

Первые пятнадцать лет его правления события складывались для Москвы крайне благоприятно. В Орде разброд. Тамерлан до Москвы не доходит. Женитьба великого князя на дочери Витовта смягчает как-никак отношения с Литвой хотя бы на первых порах. Разве что вечные распри с Новгородом… Но когда их не существовало? Зато Рязань и Тверь ведут себя мирно, споры и несогласия с ними поутихли. Братья, кроме Юрия, все держатся дружно.

Москва богатеет.

Казна великого князя наполняется.

Рать выросла.

Казалось бы, все идет как по маслу.

Но обстановка к началу четырехсотых годов начинает меняться, а к 1408 году становится просто опасной.

И здесь долг государственного деятеля заключается не в том, чтобы жить иллюзиями и полагаться на свою счастливую звезду, оглядываясь на вчерашнее благополучие, а в том, чтобы энергично воздействовать на события, реально оценив расстановку сил и определив главного противника.

Этими способностями Василий Дмитриевич — увы! — не обладает.

Витовт мнится ему и части бояр главной угрозой, а татары — второстепенной.

Полагаются неизвестно на что. Тешат себя взаимным подбадриванием, русским «авось», недооценивают ордынских политиков, в последнее время как будто умеривших свои требования, чуть ли не верят в возможность русско-татарского союза, вместо того чтобы перед лицом извечного врага держать меч наготове.

Легкомыслие, выросшее не на почве реальных успехов, а на непонимании хода событий.

За это платятся.

Этой же трескучей, вьюжной зимой в Москве, в неизвестном нам монастыре, угасает человек со смуглым лицом и большими черными глазами южанина, когда-то быстрыми, блестящими, а теперь неподвижными, тусклыми, глубоко запавшими в орбиты.

Он лежит в маленькой келье на постели со сбившимся тюфяком, покрытый поверх рядна тяжелым тулупом, но овчина не избавляет от холода, подступающего к сердцу откуда-то изнутри, из самых глубин беспомощного тела.

Человек стар. Отливающая желтизной седая голова высохла, близость смерти обострила черты лица, и теперь умирающий чудовищно похож на тех отшельников и подвижников, что были созданы когда-то его беспокойной кистью.

Он все время находится в полузабытьи, где-то на грани между сном и бодрствованием, и уже сам не знает, что ему мерещится, а что происходит наяву.

В жаркий царьградский полдень он идет по шумной улице с другом юности, весело убеждает его не покидать город, вокруг — пестрое движение толпы, солнце, синева, и вдруг в это радостное сияние вторгается чья-то рука с жестяной кружкой, настойчиво заливающая в твой рот холодную воду.

Монах-сиделец, услышав бред больного, решил напоить его.

И нет Царьграда.

Ничего нет.

А потом появляются из дымки виноградные холмы страны болгар.

Склоняется над его ложем улыбчивое женское лицо, и жаркая волна пробегает по бессильно распростертому телу: «Ты?..»

Но не мягкая упругость — каменная твердость в приникшей к тебе груди, и жадные губы давно забытой женщины жгут, как огонь, впиваются, не давая дышать, и человек задыхается, мечется, стонет, остатками сознания решая вдруг, что это не женщина, а сатана, карающий за греховную слабость.

Никто не ждет, что больному полегчает. Но за день до кончины тот приходит в себя, взор его яснеет, и слабым голосом человек спрашивает у приблизившегося инока, какой нынче день.

— Среда… Больному трудно сообразить, сколько же времени прошло? Неуверенно он осведомляется и об этом.

— Вторую неделю, брат…

Вторую неделю! Значит, с ним плохо. Плохо…

— Никто… не приходил? — после долгого молчания выговаривает больной.

— Были…

Живая искорка вспыхивает в тусклых глазах, согревая взор умирающего.

— Князь… Владимир?

— Нет, брат. Ты молчи, лежи.

— Ученики?..

— Молчи, молчи… Нет. Из Спасо-Андрониковского двое. Даниил да Андрей…

Больной долго лежит не шевелясь, прикрыв глаза. Потом из-под серых ресниц выкатывается одинокая слезинка. Нету сил смахнуть ее.

Монах тихонько выходит сказать, что Феофану Греку лучше и чтобы поспешили с причастием.

Никто не слышит, как шелестят слова умирающего:

— Горько… будет… ему. Напрасно… надеется… Правды… нет… у сильных…

…Через два дня тело предают земле. Насыпают холмик. Ставят простой деревянный крест. Князя Владимира Андреевича, покровителя художника, на похоронах нет. Дела держат князя в Можайске. Лишь через два месяца Владимир Андреевич заезжает в монастырь, обещает дать денег на каменное надгробие, но потом забывает о своем обещании, и могила гения постепенно зарастает, крест на ней подкашивается, и уже через десяток лет никто, кроме нескольких глубоких стариков, не помнит, кто же тут похоронен.

Говорят, какой-то гречин или серб. Кто его знает? Мало ли помирает всяких — и своих и чужих…

Последняя мартовская метель воет, как волчица, у которой подавили щенят. Она беснуется до полночи, а наутро в воздухе пахнет свежей водой, оголтело орут на улицах воробьи, курлыкают голуби, и в полдень капает.

Санные полозья развозят по колеям оттаявший навоз, вдоль дорог вытягиваются буро-зеленые ремни, снег в сугробах ноздряст, блестящ, небо с каждым днем все выше, синее, пора снимать шубы, и уже стоят лужи, когда по наледям, царапая кое-где проглянувшую землю, вползают в Москву зимние возки бояр — вестников из Сарая.

В княжеских теремах суета, волнение. Все с замиранием ждут, что скажут приезжие. Великий князь Василий Дмитриевич посапывает от нетерпения.

И с первых же фраз вернувшихся князь перестает сопеть, откидывается на резную спинку стольца и выпячивает грузное брюхо.

В тот же день по всей Москве разносится слух:

— Мурза Эдигей гнева на Василия Дмитриевича не держит, поверил послам, будто великому князю туго из-за Литвы, с уплатой выхода готов обождать, а Витовта бранил.

Москвичи угадывают замысел великого князя: стравить Орду с Литвой, и многие, поощряемые духовенством, ликуют и хвалят мудрость своего повелителя.

Пусть-ка Эдигей и Витовт погрызутся. Пусть друг другу горло перервут!

Конечно, верить в свою силу и ловкость легче и приятнее, чем здраво рассудить, возможна ли схватка татар и Литвы, этих частых союзников, союзников по самому географическому положению и по общности интересов, заключенных в ослаблении Москвы.

Но тем не менее большинство бояр, посадских и духовенства, видимо, радуются и уверены, что тишина и покой на Руси будут длиться долго.

Свидетельств этой беспечности можно отыскать в летописях достаточно.

Завидев лодки сверху, толкущийся на берегу народ машет руками, от толпы отрываются и мчатся навстречу босоногие мальчонки, приглушенно орут:

— Годи! Годи!

На езу, занеся выше головы острогу, каменеет бородач в одном армяке. Растопырив кривые ноги, он таращится на рябящую воду, ждет, ждет и вдруг со всей силы мечет острогу в текущий, живой блеск реки.

— А-ах! — отзывается берег.

Иной раз боец, не устояв, тоже вваливается в воду, но, захлебываясь, цепенея от холода, остроги не выпускает.

Вытащенная на берег огромная щука бьет хвостом, хлопает пастью, мальчишки и девки с визгом отскакивают от нее, галдят, а виновник торжества, скинув мокрую одежду, синий, с вытаращенными глазами, прыгает тут же во всем естестве, норовя попасть ногой в сухую порчину, и покрикивает:

— Не замай! Пущай ее. Не замай!

Смеется народ, плещет река, облачко, как пух, над деревенькой плывет, лодка качается, и то ли от ряби волн, то ли от качки, то ли от смеха девок кружится, кружится голова и бродит по лицу невольная хмельная ульгбка…

Весна! Весна! Простор, воля, предчувствия небывалого, желание обнять весь мир!

На ночлегах в прибрежных деревеньках душно лежать в избе среди храпящих хозяев и товарищей, вдыхать кислый запах овчин, дыма, человеческих тел, слушать писк младенца и сонный вой молодайки над люлькой: «А-а-а, а-а-а…»

Осторожно ступая через спящих, выйди на крыльцо. Тишь. Темень. Еле уловимое движение воздуха, а с реки, из ивняков, звонкий щелк, трели, свист — соловьиная ночь, праздник соловьиный, птичья слава всему сущему на земле.

Над рекой, в неподвижном тумане, кусты шепчутся человечьими голосами, звенят смехом, как бубенчиками.

Проходи, проходи, прохожий, не спугни соловьев, не мешай бубенчикам!

Месяц май. Маята. И почти мольба:

— Посиди со мной. Одна я… Одна…

Было или не было: тонкие серые щели, запах сена, жадные ладони, прощально гладящие голову, плечи, грудь и утешения:

— Мой грех… Не гневись… Господь простит за чистоту твою… Сразу тебя увидела и не вольна стала… Мой грех…

Больно и радостно. Страшно и хорошо…

Было или не было? Случилось или привиделось?

А вокруг опять солнце, простор, река, птицы… Дорога.

И он вбирает в себя каждое сверкание завившейся кольчиком речной струи, каждый выкрик куличков, порхающих на отмелях, каждый плеск играющей рыбы, каждый человеческий голос, каждое лицо…

Сидит на завалинке дед. На голове — три седых волосика, а спутанная борода — кустом во все лицо, и из куста — два больших детски голубых глаза.

— Ты, дедушка, князя Дмитрия помнишь?

— Как не помнить… Князя Ивана сын… Батюшка все Тверь воевал, а сынок-то самих нехристей…

— То, дедушка, князь Калита на Тверь ополчался, а не отец Дмитрия.

— Про него и речь, голубь…

— А разве ты и Калиту помнишь?

— Помню, милый. Как же… О ту пору пожгли нас татары, братана увели, сестру ссильничали, утопилась девка… Да. А я в лес убег. Во-о-она туда, за Клязьму.

— Много же прожил ты, дедушка…

— Зачем? Я чужой век не заедаю…

— Прости, дедушка, не так сказалось… К тому я, что повидал ты немало, натерпелся.

— Повидал, Натерпелся. Так! Скоро и помирать пора.

— А не страшишься смерти, дедушка?

Удивленно глядят детские глаза.

— Чего же мне бояться-то, милый? Чай, не грабил, не убивал, веры не продавал. А коли и есть грехи, то господь милостив… Милостив господь наш, кормильник. Не обидит.

Подошел к сооруженному в полдни костерку мужик, вырубавший слегу в береговой рощице. Поздоровался, бросил топор, присел на корточки.

— Издаля, отцы?

Ражий мужик. Плечи — бугры. В раскрытом вороте рубахи — дубовая шея, густой черный волос.

— Из Москвы.

— О-о!

Все надо знать мужику. И то, что великий князь здоров, и то, что бояре служат правдою, и то, что храмы новые строят, и то, долго ли еще ордынский выход платить?

— То, брат, не нам решать. То великий князь ведает.

Скребет мужик за пазухой.

— Оно-то так… Однако платить не надо.

— А как татары найдут?

— Что ж татары?.. На их силу свою найдем.

Попросились на ночлег в крайней избе. Ни добра, ни худа изба — как все… Хозяин пустил. Время ужина прошло. Хозяин достал из печи горшок каши, хлеб на стол положил.

Хозяйка сидит на лавке под образами, будто каменная.

— Или больна?

— Не… Сынок помер у нас. Третьего дня похоронили… Кушайте, отцы…

— Ах, горе… Сколько сынку было?

— Четырнадцатый годок шел. Невесту приискали.

Опустил мужик голову, поник, осунулся. Словно в дреме роняет:

— Веселый был… Сильный… Уж с конями управлялся, пахать его нынче ладил… Теперь кому все? Зачем?.. Не живут детки у нас… Этот последний…

Тихо в избе. Только сверчок трещит-посвистывает. Очнулся мужик, глянул, что никто еды не касается, вздохнул, выпрямился, взял ложку:

— Ничего. Горе одолевать надо. Кушайте, отцы.

Май. Маята. Радость и горе, слезы и смех, свадьбы и похороны — дорога, жизнь. Но и в отчаянье не опускают руки русские люди. Держатся твердо. Верят, все к лучшему. Не может земля вечно на бедах стоять.

Застилает глаза дрожащая пелена. Но этих слез не стыдно.

Не стыдно плакать за христианский народ, за родную, прекрасную, измученную, но славную, гордую землю.

И верится — не пропадет она! Нет! Не пропадет!

Не для того дивно изукрашена она лесами дремучими, лугами сочными, пашнями и городами цветущими!

Не для того.

И ответом на возглас души поднимается вдали стольный город Владимир, сияющий на веселом солнце множеством церковных глав, высоко и смело поднявший над Клязьмой золотые купола величественного Успенского собора.

Чернецы бросают шесты и крестятся.

Лодки плывут по течению сами собой…

Двести пятьдесят лет отделяли Андрея Рублева и его товарищей от того времени, когда тезка художника великий князь Андрей Боголюбский, захватив киевский стол, не пожелал остаться в нелюбимом городе и, забрав часть святынь из его храмов, ушел с дружиною на север, к Суздалю.

Но и Суздаль был не по нутру властному, умному политику и полководцу.

Крепко сидели там старые боярские роды, косо поглядывали на князя, не желавшего считаться с их мелкими интересами, с их «извечными» правами, с запечной, усадебной «философией»: допреж всего мое, а коли не так, хоть трава не расти.

В широких планах Андрея Боголюбского, замышлявшего объединение под своей властью всех русских земель, старое боярство ничего хорошего для себя не усматривало.

Князь понимал, что тут помощи не дождешься, — медведь сам себя на рогатину не насадит.

И Андрей Боголюбский бросил суздальцам вызов, обосновавшись во Владимире, сделав столицей этот пока неказистый, но зато свободный от боярского засилья городок.

А засев во Владимире, князь постарался, чтобы новая столица не уступала старым. Энергичный в бою, Андрей был энергичен и в строительстве. За всю свою историю не знал потом Владимир такой кипучей деятельности каменотесов, зодчих, живописцев, чеканщиков, литейщиков, плотников — всякого ремесла знатоков, умельцев из разных краев, но прежде всего собственных владимирских.

Говорят про русского человека, что он одним топором любую диковину сделает, дали бы только размахнуться…

Андрей Боголюбский размахнуться давал. В его интересах было, чтобы «мизинные люди», средь которых князь искал опоры для борьбы с боярством, без хлеба не сидели, под окнами Христа ради не волочились и жили бы ладно, своими домами и в случае чего не выдали бы…

И засверкали плиты белого камня, запахли смолою леса вокруг новых палат и церквей, заплескалась известь, застучали молотки резчиков, запылали горны медников.

Началось!

Основанный еще Владимиром Мономахом, город быстро разрастается.

Расширяется княжеская крепость. Стены охватывают уже не только «княжью» часть, но и посад, где живут «мизинные люди».

Знаменитые «Золотые», «Серебряные» и «Медные» ворота владимирского укрепления делаются не только неприступными, но и величественно-красивыми.

Возникают в селе Боголюбова, близ города, чудесные великокняжеские палаты: замок Андрея, где под прикрытием могучих стен высятся связанные сенями и башнями собор и терема, белеет церковь, радуют глаз колонны стройного кивория и располагаются добротные службы.

В память о погибшем в походе на булгар любимом сыне Изяславе князь повелевает возвести над светлой речкой Нерлью, среди лугов, церковь Покрова.

Нет нигде в летописях имен мастеров, сложивших ее. Словно сама русская природа взметнула храм над изгибом реки, создав ту гармонию льющихся и прямых линий, печали и счастья, какую знают только она да народ.

Дробится в резных стенах храма солнце, играет тень, а в Нерли непрерывно струится отражение церкви, и видишь не холодный камень, а живую, трепетную душу человека, вложенную в эти арки и порталы для того, чтобы потомки ведали: прекрасна жизнь, какие бы испытания ни выпали на твою долю.

Если здания заслуживают поэм, то церковь Покрова на Нерли заслуживает их едва ли не первой.

А в самом Владимире князь Андрей заложил Успенский собор.

При Андрее Боголюбском собор был одноглавым, более легким, нежели стал потом, при Всеволоде Большое Гнездо, пристроившем еще четыре главы. Но и при Андрее храм мыслился как главный собор всей русской земли.

Вскоре после постройки храм сильно пострадал от пожара.

Он словно разделил судьбу князя Андрея, предательски убитого заговорщиками.

«Мизинные люди» отплатили за смерть князя, отрезав убийцам — Кучковичам пятки, прогнав бояр лесом по шишкам и колючкам до безымённого озера и утопив там. Озеро с той поры получило имя. Его прозвали «Поганец».

А вновь отстроенному храму придали черты еще большей непоколебимости и силы.

Храм отстроили всего два десятка лет спустя после смерти Боголюбского.

И, может быть, в новой постройке сказались воспоминания о князе Андрее, то желание видеть княжескую власть могучей и справедливой, какое испытывал владимирский простолюдин.

Могучим князь Андрей был. Справедливым не был.

Но, защищаясь от своих притеснителей — бояр, народ хотел видеть в князе своего заступника и видел…

Успенский собор, заложенный Андреем Боголюбским, перестроенный при Всеволоде, много раз страдавший от ордынцев, изрядно обветшалый, теперь отделывали наново. Его и предстояло расписать московским мастерам.

Андрей Рублев и Даниил Черный стоят в пустом, гулком соборе, где по лесам ползают, замазывая старые росписи, стеноделы. Леса мешают охватить одним взглядом все огромное пространство собора.

Надо написать иконостас, а на сводах, на столбах и на западной, противоположной алтарю, стене показать Страшный суд.

Расставив ноги, запрокинув голову, следит Андрей, как стремятся ввысь могучие столбы храма, как плавно круглятся арки, как падает свет из узких окон, как плавает в барабане, под куполом, в жидком, зеленоватом золоте солнечных полос, крутящаяся пыль.

Кому не известны фрески новгородской церкви Спаса на Нередице и собора Снетогорского монастыря? Кому не известна роспись Дмитриевского собора во Владимире?

Гнетущи в росписях Снетогорского монастыря встающие из гробов мертвецы, наивно, но отталкивающе изображенные страховидные апокалипсические звери, блудница и уродливый черт, подпаливающий нагого богача, В Нередице — грозный бог, дряхлые, перепуганные Адам и Ева и опять черт с огнем. Правда, здешний черт обладает народным юмором. Мастер вложил ему в уста ехидный ответ просящему пить богачу: «Друже богатый, испей горящего пламени!»

Но фрески, хоть и носящие народные черточки, сохраняют основной мотив возмездия — гнева божьего — неприкосновенным.

Расписанный в византийских традициях Дмитриевский собор являет глазу апостолов, старцев и праведников, исполненных страха, тревоги и сознания глубокой греховности.

Фигура божества тут не сохранилась, но, надо полагать, сделана она была тоже весьма грозной.

По преданию, убедительным доводом для приятия самого учения христианства послужила как раз «запона» с изображением грешников на Страшном суде, показанная русским князьям приезжим греческим монахом.

Страшный суд. Страшный суд…

Андрей обходит храм. Снова останавливается, уже на другом месте, и снова глядит, глядит и глядит.

Они с Даниилом разъединились. Тот тоже ходит и глядит. Разбрелись и прочие мастера.

А ключарь собора поп Патрикей растерялся и не знает, что ему делать.

Сказали: води.

Он и водил. А теперь за которым ходить?

Но поп Патрикей не из тех, кто не умеет найти выход из положения.

Достойно ступая, он удаляется к дверям и тоже останавливается, сложив руки на брюхе и строго следя за всем, что происходит и на лесах и внизу, на полу собора.

Поп Патрикей немолод, грузен, туповат, но старателен и честен. За эту старательность и честность ему снисходительно прощают многое. Поп стоит у входа в храм и косит глазом на паперть: не принесло бы кого из прихожан.

Патрикей не в своей тарелке. Оно, конечно, может, московским мастерам так требуется… Однако все же таки Успенский собор, благость, а эти… Вона чернявый присел, ровно с полу ему виднее… А энтот, постарше да поголенастей, словно цапля, вытянулся и замер: во, во сейчас клювом долбанет… Слава богу, опять пошел… И чернявый поднялся… Куда это его понесло? Вверх полез… Ну, пущай его. Вверху, если и присядет — с улицы не видать…

Поп Патрикей стоит на страже. Беспокойно крутившиеся большие пальцы его замедляют движение.

Весеннее тепло расслабляет, наливает тело истомой. Прикрыв ладонью рот, ключарь судорожно зевает, крестится. Господи прости! И чего эти москвичи так долго лазят да высматривают? Чего раздумывают, коли дело проще пареной репы? Нешто есть о чем раздумывать? Страшный суд — он и есть Страшный суд. Кара господня, коей никому не миновать, хоть наизнанку выворотись. От божьего гнева за Можай не убежишь, в клети не схоронишься. Везде настигнет. Праведных вознаградит отец небесный, а нечестивых ввергнет в геенну огненную. Праведных же по пальцам сочтешь, а грешников на земле, что репьев в собачьем хвосте. Жариться им на сковороде, окаянным, в котлах с кипящей смолой вариться, по гвоздям ходить… Поп чувствует зуд в пятках, невольно переступает с ноги на ногу и снова крестится.

Увы ему, Патрикею!

Не соблюдал и он, раб лукавый, заповедей Христовых. Грешным делом, жен чужих желал не единожды, с клиром, не говоря о прочих людях, собачился, и хоть от убийства уберег господь, но ведь, случись лихо, доведись с ворогом схлестнуться, рука тяжелая, благословишь невзначай по виску нечестивца, вот и сию заповедь преступишь…

О горе, горе! Сокрушишься и возрыдаешь, аки Адам вне рая. Худо плоть устроена. Куда ни ступи — соблазн, а глаза ненасытные, словно нарочно, на запретные плоды таращатся, и в душе змеюка вожделений шевелится, так и сосет сердце, так и сосет…

Ключарь Успенского собора поп Патрикей мрачнеет. Медное, топором деланное лицо его окаменевает от горьких раздумий.

Вспоминаются попу тесная изба с гуляющим по потолку дымом, грязные, голозадые братья и сестренки, ползающие возле очага, мать, всегда пузатая, с буро-желтыми пятнами на лбу и на щеках, с полуоткрытым, как у задыхающейся рыбы, ртом, отец — деревенский священник, поставленный в пастыри из мужиков и обученный молитвам «с голоса» епископа, понеже не разумел в грамоте ни уха, ни рыла.

Вспоминаются рваные сапоги, тертая редька, пустые щи, щербатые миски, тюфяки с блохами, теленок, мычащий в загородке у двери.

Вспоминается, как отец, так до гроба и не разобрав, какая молитва к чему, крестя младенца, вопит из молебна на исход души, а новопреставленных напутствует псалмами о благодеянии божием[6].

Возвратясь же домой, кряхтит и вместе с дьячком, таким же горемыкой, недоумевает, к чему бы это для новорожденных слова о злых и малых днях сложены.

Не догадавшись же, напивается, и плачет, и жалуется на судьбу, обрекшую его, коновала, в церкви служить.

Первый на всю округу отец коновал был и поначалу, когда сан принял, продолжал еще по привычке жеребцов холостить, кровь скидывать, завертки ставить, но пригрозили проклятием, и пришлось верное дело бросить, почему семья и впала в нужду и в отчаяние. Оглушила жизнь отца, так и помер, не опомнившись.

А самому Патрикею наука в голову через затылок входила. Сколько за учебу тычков да затрещин получено!

А первые-то годы священства? Нешто на молоке да меде прошли они? Мужик отпахал, отработал да и лежи, а ты, как проклятый, и паши, и сей, и жни, и требы совершай.

Слава богу, случай выпал, голос Патрикея проезжавшему через деревеньку протодьякону Дмитриевского собора отцу Филофею понравился, и попа для начала в церковь Святого Николы на посадской стороне перевели, а уж отсюда в Успенский храм взяли.

То восемнадцать лет назад было. А третьего года отдал душу господу прежний ключарь, Павел, и сделали ключарем Патрикея.

Грех нынче на судьбу жаловаться. Великое доверие ему оказали, ризницу со всеми сокровищами на руки передали, господне имущество охранять повелели. Достиг. Удостоился. А жизнь-то прошла. И немало скверны в ней было и посейчас есть. Перед господом же отвечать придется, сколь икон ни занавешивай… Как же ему, чистому, да при всех ангелах, при деве Марии о своем блуде расскажешь? Язык же не повернется!

Очнувшись, поп Патрикей вскидывает голову, гонит печальные мысли прочь и, напрягая зрение, вновь принимается следить за работающими в храме…

А там мастера уже сошлись в кружок, о чем-то толкуют и кучкой неторопливо пробираются к выходу, по пути отряхивая испачканные известью и пылью рясы…

«Майя 25 начата быть подписывати великая и соборная церковь Пречистыя Владимирския…» — вот и все, что говорит об этом летопись.

Историки искусства видят во владимирских работах Андрея Рублева умелое сочетание живописи с архитектурой храма, поражаются богатству характеров, данных мастерами во фресках, отмечают, что тут Рублев подошел к решению новой задачи, воспевая спокойствие, душевное благородство и целостность образов своих апостолов, ангелов и праведников.

Но думается и о другом.

Думается о той дерзкой, может быть заставившей его самого вздрогнуть, минуте, когда настойчивые раздумья и поиски вдруг разрешились простой, точной, ясной и никогда, никому в голову не приходившей мыслью: написать Страшный суд праздником.

Где, когда осенила Андрея Рублева эта острая, светлая мысль?

На лесах ли Успенского собора, где он, грязный и усталый, в последний раз окидывал взором гулкий храм?

В беседе ли с каким-либо владимирцем, рассказывавшим одну из бесчисленных легенд?

В келье ли перед сном, когда, закрыв глаза, полный дневных впечатлений, Андрей уже готовился уснуть?

Неизвестно.

Но такая минута была. В ней бессознательно слилось все: и надежда на будущее Руси, и встречи на Клязьме, и сама Клязьма с ее весной, и память о погибших за родину, и теплое чувство к товарищам, в желание чем-то помочь людям, чьи радости так непрочны, а горе устойчиво, и стремление возвысить души ободряющим словом, и вера, что слово это — слово самого Христа, сказавшего: «Придите ко мне все страждущие и обремененные…»

Была такая минута, великая для русского искусства, и Андрей Рублев испытал ее.

Знал ли он, что пойдет вразрез с обычными толкованиями темы «Страшного суда» в живописи многих столетий?

Да, знал. «Изрядный философ» не отдавать себе отчета в значении и немыслимой смелости нового замысла не мог.

Но он не только не побоялся смелости своих мыслей, он убедил в их правоте своих помощников, вдохновил Даниила и других друзей, заставил их загореться небывалой идеей, и это само по себе было уже подвигом художника.

— Гневен и страшен бог, — говорили византийские книжники.

— Милостив бог! — говорил простой русский народ, свято верящий в творца мира, но никогда не плошавший сам и готовый и недруга боем встретить и последнюю рубаху попавшему в беду отдать.

— Милостив! — повторил аомощникам Андрей.

И лихорадочное воображение его уже представляло, как звучно и радостно трубят архангелы, как устремляются к престолу вседержителя толпы народа, влекомые мудрыми апостолами, стремятся познать вечное блаженство праведные жены и как ликуют, словно возносясь ввысь, сами праздничные, певучие краски…

Можно не сомневаться, что в эти дни Андрея Рублева лихорадило. Что он уже не знал покоя, забывал об еде и сне. Что работал исступленно, с той неиссякаемой и неведомой равнодушным силой, какую дает уверенность не в себе, нет, а в необходимости твоей работы.

Каждый день приносит Рублеву новые и новые задачи, но цель ясна, и он решает их почти все, одну за другой с легкостью, какую приносит ясная цель.

Расположение сцен. Их единство при страстной характеристике каждой группы. Созвучия цветов. Но потом, при дальнейшем развитии собственного стиля, с его благородной культурой ясной, гибкой линии, легко и органично воспринятая у Феофана Грека выразительность широкого мазка, светотени и «пробела».

Это возмужание, которое уже не противится слепо всему, что нашел соперник, а способное с благодарностью взять у него лучшее для своих целей.

Это торжество большой, красивой и благородной души человека, торжество его ума и воли, торжество тяжелого, выматывающего силы, но зато приподымающего весь народ труда.

Подвиг, награда за который в нем самом.

Рублев видел роспись Дмитриевского собора полностью: видел там и неподкупного судью и мучающихся грешников.

Надо полагать, что, посылая художника во Владимир, его просто обязали познакомиться с Дмитриевскими и прежними успенскими фресками, как образцовыми, каким надо следовать. Ведь невозможно допустить, что новая роспись Успенского собора не была предварительно «обговорена», и Рублева с Даниилом Черным отправили писать то, что им вздумается.

И Андрей с Даниилом ознакомились с византийскими фресками хорошо.

Москвичи даже как бы повторили внешнюю сторону старых росписей, внешне следовали указанному образцу.

Но тем более сильно, тем более громко прозвучали фрески Андрея и Даниила, внутренне, по идее резко отличные от фресок византийцев XII века, не просто спорящие с догматическими представлениями о будущем человека, но и отрицающие их! Старцы Дмитриевского собора жестоки, безжалостны. Старцы Успенского простодушны, добросердечны.

Апостол Петр в Дмитриевском соборе смотрит на спутников хмуро, испытующе, недоверчиво.

Петр в Успенском соборе увлекает праведников за собой, широко открыв ясные, чистые глаза. Он как бы прислушивается к озабоченному чем-то Иоанну, но сомнений никаких не испытывает и стремительно продолжает шагать к «вратам рая», призывно указуя людям дорогу.

И с какой доверчивостью, с какой глубокой выстраданной надеждой тянутся к «райскому ключарю» люди, как воодушевлены им, как рады обрести истину! Это вовсе не те праведники, что бредут по стенам Дмитриевского собора, подавленные сознанием греховности человеческой природы и лишь умерщвлением в себе всего живого получившие право на блаженство.

Трубящий ангел Андрея и Даниила возвещает не о часе расплаты, а скорее о часе сбывшихся надежд, и, воздушный, нежный, глядит на призванных с понимающей улыбкой.

Не передать одним словом всех чувств, охвативших праведных жен, чьим глазам открылись райские кущи.

Жены словно застыли в восторженном созерцании нежданной, потрясшей их милости «создателя». Но это мгновенное, естественное оцепенение людей, которые вот-вот бросятся в едином порыве вперед, навстречу своему счастью.

Стремительное движение толпы праведников и «неподвижность» группы жен обычно дают повод предполагать, что первая сцена рисована Даниилом, а вторая, как более успокоенная, Андреем.

Но ведь московские мастера, как известно, великолепно использовали архитектуру Успенского собора, расположив фрески на столбах, арках и стенах так, что фигуры композиции, в отличие от византийских канонов, представляют не отдельные, ничем не связанные сцены, а одно огромное целое и все устремлены ввысь, к залитому светом куполу.

Неудержимая сила влечет их к сияющей цели.

И если трубящий ангел, встречающий вас у входа, словно ждет, чтобы вы поторопились, а отцы церкви и апостолы, следуя за Петром и Павлом, только исполнены надежд, еще не приобщены созерцанию божества, то праведные жены уже увидели «горний свет» и, естественно, в отличие от других замерли в невыразимой радости. Каждая группа успенских росписей выражает как бы разные эпизоды шествия, и мнимая «неподвижность» жен так же необходима и оправдана, как порывистость Павла и решительность Петра.

Поэтому усматривать в одном случае только «особенность руки» Даниила, а в другом Андрея вряд ли справедливо.

Вообще, если учесть некоторые черты более поздней росписи Троицкого собора, где Андрей и Даниил снова работают рука об руку, есть некоторые основания предполагать, что Даниилу более по душе передача бурных эмоций, внешняя патетика образа и что действительно в сцене шествия праведников, как и при выполнении фигур старцев, большая часть труда принадлежит не Андрею Рублеву, а ему.

Но все же только часть. Скорее всего кисть Рублева касалась и этих фресок так же, как кисть Даниила касалась других.

Уважая мнение и вкус товарища, советуясь, как лучше выполнить ту или иную деталь, и Андрей и Даниил, наверное, не раз сторонились, позволяя другу положить на свою работу тот мазок, какой казался ему нужным.

Каждая фигура успенской росписи, каждое лицо, запечатленное Андреем и Даниилом в этих фресках храма, поразительно индивидуальны. Одно волнение, один порыв ведут праведников, но все это разные люди, каждый со своим характером, и каждый переживает событие глубоко лично, по-своему.

Это относится и к пророкам, и к отцам церкви, и к женам.

Всматриваться в их облики, открывая все новые и новые, ранее ускользнувшие от взора оттенки чувств, можно бесконечно, и каждый раз это «всматривание» дает новую радость.

Вот они, русские люди такой, казалось бы, далекой эпохи!

Как чудесны они в искренности, в трепетности переживаний, в благородстве простых, но освещенных внутренним огнем лиц!

Люди, встреченные когда-то Андреем и Даниилом на жизненном пути, возле Святой ли Троицы, в Москве ли, на Клязьме ль — те самые, что привыкли говорить: «Милостив бог!» — выражая этим уверенность русского человека в будущем и надежду на торжество справедливости.

Вот они, такие далекие, и волей художников такие близкие нам!

Андрей Рублев и Даниил Черный истово верят. в вышнего судию, в бога.

Во имя христианских идей они и пишут.

Но одно дело идеи художника, другое — реальный результат творчества, обращенного к людям.

Намереваясь воспеть милостивого бога, Андрей и Даниил воспели свой родной народ, его духовную цельность, нравственную чистоту, утверждали право человека на участь лучшую, нежели та, какую он испытывает.

Так любовь к жизни, к людям прорывалась наружу даже в рамках самой каноничной, казалось бы, формы и опровергала ту слепую веру, какую думали возвеличить живописцы.

Собранный, оживленный торопится Андрей каждое утро в храм. Шутит с товарищами, ласково, весело оглядывает встречных.

Но вот волосы повязаны ремешком. Вот скрипят и качаются под ногой леса. Вот расставлены горшочки с красками. Взята кисть…

Теперь большой рот чернеца сжат. Улыбка пропала. Глаза прищурены.

Первый мазок. Еще. Еще.

Все забыто.

Он ничего не слышит и не помнит.

Он уже не чернец Спасо-Андрониковского монастыря, посланный во Владимир.

Он сам апостол Петр.

Сам отшатнувшаяся от неожиданного лицезрения благодати «праведная жена».

Сам пророк…

И лицо Андрея незаметно для мастера повторяет мимику персонажей.

Он пишет.

И, наконец, большая часть росписи окончена.

Не ощутить, что работа удается, мастера не могли. Это придавало им силу и уверенность, особенно необходимые, чтобы изобразить уже не ожидающих блаженства, а пребывающих в оном, показать жителей «райских кущ».

Тут бурные движения, внутренняя напряженность персонажей, вообще «земное» должно было уступить место чему-то другому. Но чему? Бесплотное в краске не воплотишь, полный покой души — это смерть тела, а рисовать-то можно только тело…

Здесь кисти художников и потеряли только что обретенную мощь.

Лица праведников и праведных жен Андрей и Даниил писали старательно, с увлечением, не забывая придать яркую выразительность и лицам второго плана.

Лица же большинства ангелов, стоящих за плечами апостолов, закрыты сияниями, будто художники просто не знали, как еще поступить с ними, что должны выражать эти лица.

Вынесенные на первый план апостолы и ангелы несравнимы с изображенными тут же действующими, охваченными общим человеческим волнением.

Нельзя же было писать Петра и Павла, восседающих на суде, такими же страстными, как в шествиях! Однако как показать апостолов на суде? Что им делать там, рядом с милостивым богом, к трону которого они готовы столь уверенно повести толпы народа? Как передать, наконец, и само «блаженство», какое обещали показать они, Андрей и Даниил, своим праведникам?

Возникший вопрос требовал немедленного практического ответа.

Андрей с Даниилом ответили.

Но высшее «совершенство», степень высшего «блаженства» обернулась неподвижностью и холодом.

Ни мастерская лепка фигур, ни заимствованная у Феофана Грека смелость мазка, ни гибкие линии не спасали.

Форма без содержания пуста.

А «рассуждения» апостолов, не совсем уместная грусть ангелов — все идущее от ума, а не от непосредственного чувства, почвы которому не находилось, никакого содержания выражать и не могло.

Инстинктивно чувствуя это, Андрей и Даниил пытались одухотворить и евангелистов: живые черточки есть и в Матфее, что сидит с ушедшим в себя взором, и в грустно задумчивом Иоанне, и в печальном ангеле справа от Луки. Но если что-то достигнуто даже в этих фресках, то лишь за счет сближения «удостоенных» с еще «неудостоенными».

Андрея и Даниила это наверняка смущало. Но, сыновья своего времени, оба, видимо, решили просто: не в том дело, что вообще невозможно воплотить в образах бесплотное, а в том, что «господь не сподобил их» этому.

Однако беспокойство и неудовлетворенность покинуть художников не могли.

Их должно было тревожить то простое и очевидное соображение, что восторг праведников и жен несоизмерим с предстающими им в действительности картинами.

Значит, полного удовлетворения роспись собора ни Андрею, ни Даниилу не принесла.

Возможно, они даже переписывали иные фрески. А время не ждало. Лето промчалось как один день. Близились холода. Надо было завершать труд. И однажды мастера спустились с лесов в последний раз. Измученные. С покрасневшими от напряжения белками усталых глаз. Болезненно щурящиеся от яркого света. В заляпанных красками рясах. По привычке ступающие и по земле, как по шатким доскам…

Роспись и огромный иконостас были закончены. Беспокойство в душу заронено, потребность думать и творить возбуждена вновь.

Может быть, в тот день, когда освобожденный от лесов храм открылся опешившим владимирцам, простодушный поп Патрикей, растерянно поискав глазами искаженные лица грешников и не найдя их, не узрев ни жутких чертей, ни карающего господа, ни гневных апостолов, в первую минуту онемел, не сразу сообразил, Страшный суд перед ним или что еще, наяву ли видит он свой собор, или во сне.

Но все происходило наяву.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ В гостях у жителей Островов Кука

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ Эй, ветеран! Ты вспомни, расскажи, где были РУСов боевые рубежи. Ты расскажи про русовцев-солдат, что под можайскими березами лежат! На люберецкой «точке» МРУ-105 мы с Вольманом удачно дополняли друг друга: он — своим инженерным опытом, я —

Глава седьмая КИК

Глава седьмая КИК Любовь и рак — странные спутники, но в моем случае они шли рука об руку. Моя болезнь едва ли была идеальной ситуацией для знакомства с будущей женой — но именно это и произошло. Зачем люди женятся? Для совместного будущего, разумеется. Но было ли у меня

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ И все же невыносимая юность занимала меня куда больше. Сейчас вспоминать ее неловко – так и откусила бы ее, как собака, которая вертится вкруг себя с желанием откусить хвост. Друзья, подружки, влюбленности – и каждый раз навсегда. Естественно, ожидание

Глава седьмая Гон

Глава седьмая Гон Впервые в настоящем деле Давиду пришлось испытать своих людей, когда филистимляне осадили небольшой пограничный город Кеиль (Кеилу) и стали грабить уже собранный, но еще не увезенный в амбары урожай. Жители Кеиля каким-то образом сумели известить Давида

Глава седьмая

Глава седьмая ВИНѫ КОТОРОЙ ВИНС РЕШАЕТ СЛОЖНУЮ ЗАДАЧУ ЕЖЕДНЕВНОГО ПРОЖИВАНИЯ В КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФОРМУЛЫ: ТРИ ПРОТИВ ОДНОГО»Я на самом деле никогда не считал себя алкоголиком, пока не прошёл курс лечения. После этого я действительно им

Глава седьмая

Глава седьмая Труд. Тяжкий труд. Труд на грани возможного. Днем, ночью, в непогоду, в мороз, в метель. Это и есть партизанская война. Я отчетливо представлял, какой ужасной может быть эта война. Но все ж где-то в глубине души жила мечта о романтике партизанских будней. О

Глава седьмая

Глава седьмая …Мы усердно занимались изданием «Санкт-Петербургского Вестника». Мирные труды наши прерваны были грозой, разразившейся над Россиею. Многие из членов нашего общества выехали из Петербурга, некоторые вступили в военную службу, в армию, в ополчение. И

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ — А теперь угостите-ка, братцы, кто табачком богатый, — попросил увешанный оружием детина, оборвав рассказ на самом интересном месте. Он приехал утром из-за хребта вместе со знаменитым Гавриилом Шевченко, — как видно, ординарец. Сам Шевченко, не

Глава седьмая

Глава седьмая Лето 1906 года прошло неспокойно: не ладили с семьей Софьи Андреевны, испортились отношения с Андреем Белым… Да и вообще время настало тревожное. В воздухе носились разрушительные веяния революции. Ими прониклась вся новая литература. Бальмонт, Брюсов,

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ Мало кто спал в канун того дня в покоях лавры. Да и во всем Сергиевом Посаде ощущалось больше движении и суеты. И хотя до великой субботы еще целая неделя впереди, миряне окрестных сел, прослышав о намерениях Советской власти, стекались к стенам монастыря на

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ Покорение закубанцев и переселение в Турцию. — Проект ЛорисМеликова о переселении чеченцев за Терек. — Поездка в Константинополь. — Проезд мой в Одессу и свидание с ген. Коцебу и кн. Воронцовой. — Встреча с абадзехскими переселенцами и станционный