Пруст Федорович

Пруст Федорович

Прустовское утраченное время нынче материализуется — как в федоровской «Философии общего дела». Меж нас проступает, беспокоя меня, фантом памяти — некий Пруст Федорович.

Пермский Полунощный Спас сидит на тюремной лавке. Он прислушивается к правой деревянной ладони, поднесенной к уху, подобно плоскому мобильному телефону. Во что он вслушивается — в людские боли? в неземные звуки?

Привезен он из XVIII века, из села Редикор Чардымского района, где томился в XX веке Мандельштам.

Я слушаю ритуальный хор среди деревянных скульптур.

Акустика здесь необыкновенная. Куда там Малому залу консерватории с его деревянными панелями! Здесь древо духовное.

На наших глазах непонятным образом роднятся сосновые истуканы уральских крестьян с крашеными фигурами из костелов и кирх Германии и Польши. Как западный классицизм, барокко и арт-деко был расслышан в этой глуши? Ведь в XVIII веке еще не родился западник-пермяк Дягилев.

В зеркале балетного класса замерли спины воспитанниц, похожие на скрипичные деки. А где-то из Москвы сладострастно прислушивается к ним лесной философ с древесным наоборотным именем «Кедров» — вор дек.

Периферийные девочки под окриком Елены Сахаровой замирают, как аристократки. Дерево — самый аристократичный из материалов, с самой древней родословной.

Пермский сход к Каме помнит девочку Люверс, здесь же воскрешает память живаговский «Дом с фигурами», заново отреставрированный. Пермь в романе называется город Юрятин.

Здесь встретились Юра и Лара. Теперь местные интеллигенты создали фонд «Юрятин», который прислушивается к новой поэзии от Челябинска до Санкт-Петербурга и Москвы. На гроши свои они приглашают поэтов, издают элегантные книги, как уральских классиков, так и дальних. Впервые в нашей стране издан ими сборник Анри Волохонского. Там читатели узрят первоисточник знаменитой песни Гребенщикова: «Н а д небом голубым».

Местных журналистов на мякине не проведешь, на пресс-конференции они извели каверзными вопросами. Особенно изгалялся бородач: «Как отнеслись церковники к кощунству вашей „Юноны“?», «Как вы относитесь к тому, что журнал французских интеллектуалов „Нувель Обсерватер“ назвал вас самым великим поэтом нашего времени?» Ну и пермяки! По утрам «Нувель Обсерватер» читают…

Урал — водораздел не только Евразии, в нас звук переходит в зрение, плоть — в дух.

Местный сиделец, скульптор и дисидент Виденин рассказывает мне о своей идее создать памятник Пастернаку в виде живого дерева — кстати, первый в нашей стране, стране гибнущих деревьев.

И как мемориал погибшим душам, и лесоповалу ГУЛАГа, в его мастерской стоит макет памятника в виде пяти гигантских зубчатых пил — страшной арфы нашего времени.

Визуальная музыка России.

Меня мучает смысл, открывшийся в ее имени. Россия — Poesia. Почему это открылось мне именно сегодня?

Мы ведь не видеоклип под названием «Распад» смотрим. Распад проходит через сердце и жизнь каждого.

Мы корчимся под обломками Империи. Кто прочтет черепки нашей Помпеи, с отпечатками жизни и осколками шрифта? Да и сами мы — осколки, с недоступными нашему пониманию изображениями смысла и письменами. Как различить среди нас черепки будущего?

На наших глазах может погибнуть край неизъяснимой красоты, разбитая вдребезги духовная общность, для которой буквально Слово — Бог, страна, давшая в даже тоталитарный век прозрения Хлебникова и стон Цветаевой, единственная страна, соборно слушающая стихи на стадионах. Зачем была ее жизнь? У каждого народа своя роль на Земле.

Неужели и языку нашему животворному суждено погибнуть, окаменеть, подобно латыни, хранящей слепок с живого некогда Рима? Гибель языка означает гибель сознания. Репрессированные «твердые знаки» и «яти» были двойниками убитых в подвалах. Это не восстановить. Я отнюдь не за старую орфографию. Культура XX века создана на новом правописании. Хочу просто показать, как начертание влияет на смысл.

Теперь не прочитать «Соловьиного сада» так, как его задумывал поэт. Блок говорил, что не мыслит слова «садъ» без твердого знака. В знаке, видно, он видел решетку Летнего сада. С Пушкина сбивали «яти», как сбивали орлов с кремлевских башен. Чему мешало «і»? Или оно напоминало застреленного человека с дырочкой в затылке?

Вчитываюсь в ее имя. Пытаюсь понять смысл имен ее гибельных поэтов. «Темен жребий русского поэта», — прокричал раздираемый между красными и белыми, не застреленный ими, значит, по-нашему, «благополучный домовладелец» Волошин. Смерть убиенных продолжается в нас.

Какая тут Poesia? Страна, разрушившая себя в мирное время, несущаяся в беспредел?

Еще больше скажу и говорил, но еще А. Ахматова среди торжествующей грязи, пострашней, чем сегодняшняя, с мужем в могиле и сыном в тюрьме, прошедшая вой всесоюзных собраний, произнесла: «И если Поэзии суждено цвести в XX веке именно на моей Родине, я, смею сказать, всегда была радостной и достоверной свидетельницей…»

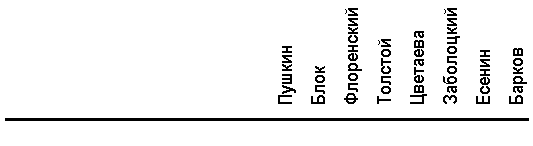

Для меня суть России — не в ее супостатах, а в Заболоцком, Тарковском или в юной поэтессе из Барнаула, выдохнувшей хрустальную строку. Поэты, как морские микроорганизмы, перерабатывают грязь мира в Чистоту, гармонию. Молюсь именам мучеников Слова, пытаюсь понять скрытый в них смысл. Имя — первое, что всасывает человек с молоком. Оно давлеет над ним всю жизнь, в нем закодирована будущая судьба. Астрологи, древние китайцы и наш о. Павел Флоренский, сгинувший в лагерях, нашли, что «есть предуказание именем судьбы и биографии».

«По имени и житие» — стереотипная формула жизни, «по имени — житие, а не имя по житию», — читаем в исследовании о. Павла «Имена».

Арабы и индейцы, когда рок тяготел над ними, меняли имя, чтобы имя подобрало себе, как рифму, иную судьбу.

О. Павел Флоренский выписывает знаковый смысл буквы «і», «„і“ — образ обнаружения мощи: знак духовной длительности, вечности, времени всех идей…»

Вот чем мешала буква «і»! Вот что потеряли мы, утратив ее из языка. Меняя знаковую систему, меняем историю.

О. Павел вникает в суть имен русских, и французских, и цыганских. Процитирую из неопубликованной части рукописи: «Для Николая наиболее характерно действие, направленное вовне. Он слишком рассудителен, чтобы прислушаться к подземному прибою в себе, и слишком принципиален, почитая деятельность своим долгом…» Думаю, противостояние Гумилева и Блока имело за собой и противостояние смысла Николая и Александра.

Еще языковеды Р. Якобсон и К. Тарановский проследили, как имена поэтов подсознательно проступают в текстах. Так, ученые А. Яншин и А. Яблоков входят в поэтику яблонь, зерен, окской мучимой воды, спасая природу от пестицидизации. Ныне время профессионалов. Надоели всеобщая мазохистская самобрань, заклинания дилетантов. Имя — зерно гармонии, сочетание Вечности и личности. Попробуем найти зерна гармонии в знаках языка. Войдем в интерьеры слов, в интертекст, в рифмы имен.

В Ахматовой, такой чуткой к своему имени, закодирован «акмеизм».

В имени Цветаевой серебряной подковкой цокает царственное «Ц». «Что же мне делать, певцу и первенцу?» И в ее автопортрете «Царь-девица» слышится то же позвякивание. Цветаева? Ева цвета?

Духовность, особенно в нынешнем столетии, являет себя визуально. Не случайно на всех канонических иконах — и православных, и католических — Св. Дух изображается только в виде ока.

Еще Пушкин работал визуальным знаком. Почему «Пиковая дама»? Почему знак пик?

Германн — носитель черного, как сказали бы сейчас, аномального начала, это убивец старушки, маленький Наполеон по авторской характеристике. Пиковый знак — это маленький чугунный бюст Наполеона в шляпе, роковой силуэт. Герой хочет поглядеть в туз пик, как в крохотное зеркальце.

В слове «береза» проступает стон «Сережа» — плач, предчувствие своего поэта. Сквозь «Есенин» просвечивает его весенняя, вешняя, повешенная судьба.

В двух овальных отверстиях букв «о» имени «Moore» уже зияли знаменитые дыры его будущих скульптур.

А как в «Заболоцком», певце «Столбцов» и земноводных, — позвякивает над болотом «ЦК» — цепями заточения!

Великий реалист — Л. Н. Толстой в повести «Отец Сергий» так описывает явление духа герою: «Красный, белый, квадратный, раздирающий душу…» Следующий шаг — квадрат Малевича.

Дух светлый ли, аномальный ли является нашему сознанию в виде видения. В новых работах, которые называю «ВИДУХИ», я пытаюсь постичь духовное через видео. В случае портретов человеческих судеб называю их — ВИДЕОМЫ. Пригодились архитектурные навыки.

Думаю, неосознанно для архитекторов Лужников выходы на стадион спроектированы в виде бетонной буквы «П». Начиная с 30 ноября 1962 года зрители через это «П» входили в Поэзию. С тех пор это стало традицией, тем новым, что наша страна внесла в этом веке в мировую культуру. С поэтическими чтениями боролись, запрещали. Сегодняшний интерес в мире девяностых годов к шестидесятым объясняется тоже зрительно — тень от шестерки становится девяткой.

Визуальность близка новой сегодняшней поэзии. Новая поэзия, как и страна, децентрализуется.

Искусство — священные черепки, черепки будущего.

Несколько лет назад, когда трещины еще не трещали, а лишь угадывались, я начал рисовать видеомы, и лишь потом я понял, что это осколки, черепки смысла и распадающейся цивилизации.

Перечти черепки.

Применим ли метод видеом не только к авторам нашего столетия, но и к классической отечественной поэзии прошлых веков?

Когда-то во время моей краткой поездки в Нью-Йорк владелец отеля «Челси», загадочный Стэнли, поместил меня в знаменитый номер 822. Он славен уникальным древним скульптурным камином из белого мрамора с медной инкрустацией. В его мраке и разглядел я видение Баркова. Классик российской словесности среди нравов современности видится наивным со своим патриархальным и целомудренным порно. Пушкин воспитан Ариной Родионовной, Державиным, французами и Барковым.

На «Онегина» повлияла легкость барковской интонации. Как сказывают, поэт скончался, залезши с головой в камин, выставив наружу свой голый фундамент, с воткнутым в него последним стихотворением. Изумленные лакеи, крестясь, развернули последние стихи барина: «Жил грешно и умирал смешно».

Чтобы воссоздать мемориальный образ, я объездил уйму антикварных лавок и секс-шопов, пока не нашел в Виллидже, на Кристофорстрит, в лавочке под мистической вывеской «Абракадабра» симметричное подобие призрака. Полдня сусальным золотом я выводил на мраморе строки поэта.

Инициальное барковское «Б» — «В», как он подписывался по-французски, и славянское «в», завершающее его фамилию, — обрамляли его образ. Цвет вызвал дискуссии. Камин требовал огненного. Часть посетителей, как, например, историк Артур Шлессинджер, Жаклин Онассис и художник Валерио Адами с семьями склонялись к королевскому пурпуру, многие русские ценители ратовали за торжественное червонное золото. Искусствовед Джоан Бак интересовалась, как я буду вывозить с собой камин.

В арендуемом мной переделкинском кабинете есть кирпичный, попроще.

Но на заокеанском мраморе навеки остались золотые строки поэта.

Первая выставка «Видеом» состоялась в ноябре — декабре 1991 года в нью-йоркской галерее «Спероне-Вестуотер».

Я радовался как в детстве — это не какие-то там стадионы, это полоса «О видеомах» в «Нью-Йорк таймс» самого Джона Рассела! Наш жанр признали. Мы горды. Мы лопаемся от восторга. Один известный критик сказал мне: «Теперь вам бы еще, чтобы какой-нибудь дурак проскрипел, что ему не нравится… Это закрепило бы успех жанра». Потом выставка переехала в Париж.

Сейчас термин «видеомы» вошел в обиход. Выставки состоялись и в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, и в Париже, и в Берлинской академии. А в пермском темном театральном зале, где было много молодых пермяков, каждой видеоме хлопали, как стихотворению.

И что сообщает о них небесам в свое переговорное устройство Полунощный Спас с поднятой древесной ладонью?

В Новый год в заснеженном переделкинском ящике я нашел подарок — письмо без почтового штемпеля. Это значит, что отправитель его, Юрий Федорович Карякин, философ, страстотерпец мысли, сам дотопал до моих ворот и самолично опустил конверт в ящик. На конверте странный гриф: «Администрация Президента».

На письме дата: 2 января 1998 года, 7 утра. И под этим — «Андрею Вознесенскому на Новый год».

* * *

Что мучило русского мыслителя под утро в новом году?

Читаем: «Кажется: нет ничего банальнее банального, проще такого простого: живопись, графика, архитектура — ГЛАЗ; музыка — УХО; литература (особенно поэзия) — борьба уха с глазом, борьба, в которой глаз несправедливо побеждает ухо…

Но вот два вопиющих исключения из этого правила.

Первое — Гойя.

Второе — Чюрленис.

Гойя, начиная с „Капричос“, — небывалый, все нарастающий крик, вопль, плач.

Его не просто видишь. Его начинаешь слышать. И начинаешь едва ли не глохнуть от этого крика.

Эту особенность Гойи удивительно, потрясающе точно угадал и выразил (наверное, неосознанно, но тем более убедительно и неотразимо, великолепно) Андрей Вознесенский.

Вот уж поистине победный реванш УХА над ГЛАЗОМ.

И — буквально — с первой строки:

Я — Гойя!..

Здесь у него, у Вознесенского, эта феноменальная, кажущаяся кому-то едва ли не патологической, способность, страсть к звуковой игре перестала быть самоцелью, „формой“, но абсолютно слилась с „содержанием“. Абсолютная взаимозависимость. Абсолютная взаимопроницаемость, взаимопроникновение. Это, как у Мандельштама, — Silentium…

И здесь, в „Гойе“: „Она и музыка и слово“. И здесь — слово в музыку вернулось.

В „Гойе“ — „и дышит таинственность брака в простом сочетании слов“.

Потом у него, у Вознесенского, звукопись будет часто перебивать и даже забивать звукомысль, звукосмысл. Но тут, повторяю, абсолютная „таинственность брака“, брака ЗВУКА и СМЫСЛА.

Не „шарада“:

„Мы — ямы…“

Мы — я — мы…

(Это он, Юрий Федорович, упоминает рефрен моего, посвященного ему стихотворения. Не нравится оно ему, не понимает. Пока.

Но какая радость, праздничный подарок, что тебя поняли, хотя бы в одном! Я очень люблю глубокое, интуитивное достоевское прямо мышление Карякина.

С понятной радостью читаю дальше…)

Я — Гойя!

Глазницы воронок мне выклевал ворог,

слетая на поле нагое.

Потрясающе: тут вольно или невольно, осознанно или неосознанно ощущение, желание, требование — слышать, слушать. Тут ГЛАЗА нет. Глаз выклеван.

Повторю, обнажу — повторю не слова, обнажу — МЫСЛЬ: великолепный реванш звучащего слова, великолепное — на мгновение — второе пришествие Слова.

Многие, очень многие любили, а потому и понимали Гойю, Гойю — живописца, графика, Гойю молчаливого, молчащего, Гойю беззвучного. Понимали, любили Гойю — глазами. Но никто не понял так точно Гойю кричащего. Голос Гойи. Колокол Гойи. Горло Гойи. Никто не услышал так точно — и не передал нам так точно — Гойю звуком. Никто его так не открыл нашему УХУ, уху нашей души, уху нашего сердца.

Парфен — князю Мышкину: „Я голосу твоему верю…“»

Я рад безмерно подарку, и такому! Но все же на радостях замечу: мне кажется, не может быть победы — глаза над ухом, носа над большим пальцем, наших над чеченцами или наоборот.

Ведь он живопись услышал, какая ж тут победа над живописью?

«Письмо — как письмо. Беспричинно. Я в жисть бы таких не писал», — вспоминаются строки поэта.

* * *

Вместо ответа заклеиваю обратно в его конверт свою книжку «Casino Россия», предварительно нарисовав на ней вместо посвящения большое ухо, вернее, акупунктурную схему его. В мочке уха находится — точка, заведующая зрением. Там я рисую глаз и точку зрачка.

Глазухо.

И подписал: «Юре, чтобы глаз не глох, а ухо не слепло».

Услышать через глаз — это общая победа и музыки и живописи.

Заклеив конверт, я иду до дома Карякина, на улицу Тренева, 6. Там я когда-то раньше жил.

С Новым годом, Юра, спасибо.

С новыми прозрениями тебя.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

** МАРСЕЛЬ ПРУСТ **

** МАРСЕЛЬ ПРУСТ ** Мне думается, что писатели, жившие в начале века, чрезвычайно удивились бы, услышав, что один из величайших среди них, тот, кому предстояло преобразить искусство романа и ввести в мир искусства идеи философов и словарь ученых своей эпохи, – это постоянно

ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ

ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ Время близится к девяти часам. Редакция оживает. Слышу, как спешат по коридору литсотрудники, корректоры, машинистки. Каждого узнаю по походке. Вот проскрипел пол под грузной фигурой сотрудника общественной приемной редакции Федора Федоровича. Значит,

31. МАРСЕЛЬ ПРУСТ (1871 – 1922)

31. МАРСЕЛЬ ПРУСТ (1871 – 1922) Марсель Пруст родился 10 июля 1871 года в городе Отой во Франции. Его отец был респектабельным врачом, а мать происходила из зажиточной еврейской семьи. С девятилетнего возраста Пруст жестоко страдал от астмы. Счастливые дни, проведенные им в детстве

Пруст — социальный романист

Пруст — социальный романист «Бальзак изображает целый свет, а Пруст — всего лишь свет». Вот оно, обвинение, в одной фразе. «В этом произведении, — сказал бы Антипрустовец, — мы находим изображение нескольких салонов аристократии или крупной буржуазии, наблюдаемых в

И все же Пруст — это затягивает

И все же Пруст — это затягивает Скучно. Тягомотно. Неинтересно. Но в то же время крайне заманчиво. Интригующе. Остро.Одному из переводчиков Пруста, Николаю Любимову, кто-то из его знакомых написал следующее: Коля, Пруста дай прочесть! Окажи такую честь! От Марселя-то, от

ПРУСТ МАРСЕЛЬ

ПРУСТ МАРСЕЛЬ (род. в 1871 г. – ум. в 1922 г.) Французский писатель. Цикл «В поисках утраченного времени», включающий семь романов; незавершенный роман «Жан Сантей»; книга новелл «Утехи и дни»; книга эссе «Против Сен-Бёва». В литературе такое бывает нередко: писатель, мало

КАТУШЕВ Константин Федорович

КАТУШЕВ Константин Федорович (01.10.1927). Секретарь ЦК КПСС с 10.04.1968 г. по 24.05.1977 г. Член ЦК КПСС в 1966 — 1990 гг. Член КПСС с 1952 г.Родился в селе Большое Болдино Большеболдинского района Нижегородской губернии в семье школьных учителей. Русский. Впоследствии отец принял участие в

УСТИНОВ Дмитрий Федорович

УСТИНОВ Дмитрий Федорович (30.10.1908 — 20.12.1984). Член Политбюро ЦК КПСС с 05.03.1976 г. по 20.12.1984 г. Кандидат в члены Президиума (Политбюро) ЦК КПСС с 26.03.1965 г. по 05.03.1976 г. Секретарь ЦК КПСС с 26.03.1965 г. по 26.10.1976 г. Член ЦК КПСС в 1952 — 1984 гг. Член КПСС с 1927 г.Родился в г. Самаре. Из семьи

ШКИРЯТОВ Матвей Федорович

ШКИРЯТОВ Матвей Федорович (15.08.1883 — 18.01.1954). Член Президиума ЦК КПСС с 16.10.1952 г. по 05.03.1953 г. Член ЦК ВКП(б) — КПСС в 1939 — 1954 гг. Член ЦКК РКП(б) — ВКП(б) в 1922 — 1934 гг. Член КПК при ЦК ВКП(б) в 1934 — 1939 гг. Член партии с 1906 г.Родился в деревне Вишняково Тульской губернии. Из крестьян.

ЮДИН Павел Федорович

ЮДИН Павел Федорович (26.08.1899 — 10.04.1968). Кандидат в члены Президиума ЦК КПСС с 16.10.1952 по 05.03.1953 гг. Член ЦК КПСС в 1952 — 1961 гг. Член партии с 1918 г.Родился в селе Апраксино Нижегородской губернии, в крестьянской семье. Русский. С 1917 г. работал токарем, в 1919 — 1921 гг. был в Красной

Иван Федорович Буш.

Иван Федорович Буш. [о нём в тексте]

Малышкин Василий Федорович

Малышкин Василий Федорович Генерал-майор РККА.Генерал-майор ВС КОНР.Родился 26 декабря 1896 года в семье инженера на Марковском руднике в Донбассе. Русский.В Красной армии — с 1918 года.ВВКП(б) — с 1919 года.В 1937 году стал начальником Штаба Сибирского военного округа.Награжден

Марсель Пруст. Опыт прочтения

Марсель Пруст. Опыт прочтения Мне было лет восемнадцать. И я беседовал со знакомым, доцентом кафедры политэкономии. Это был увлеченный своим делом и очень интеллигентный человек. У него, правда, была неприятная манера - что-то говоря, испытующе смотреть собеседнику в