«И холодно было младенцу в вертепе…»

«И холодно было младенцу в вертепе…»

«Тебя Пастернак к телефону!»

Оцепеневшие родители уставились на меня. Шестиклассником, никому не сказавшись, я послал ему стихи и письмо. Это был первый решительный поступок, определивший мою жизнь. И вот он отозвался и приглашает к себе на два часа, в воскресенье.

Стоял декабрь. Я пришел к серому дому в Лаврушинском, понятно, за час. Подождав, поднялся лифтом на темную площадку восьмого этажа. До двух оставалась еще минута. За дверью, видимо, услыхали хлопнувший лифт. Дверь отворилась.

Он стоял в дверях.

Все поплыло передо мной. На меня глядело удивленное удлиненно-смуглое пламя лица. Какая-то оплывшая стеариновая вязаная кофта обтягивала его крепкую фигуру. Ветер шевелил челку. Не случайно он потом для своего автопортрета изберет горящую свечку. Он стоял на сквозняке двери.

Сухая, сильная кисть пианиста.

Поразила аскеза, нищий простор его нетопленого кабинета. Квадратное фото Маяковского и кинжал на стене. Англо-русский словарь Мюллера — он тогда был прикован к переводам. На столе жалась моя ученическая тетрадка, вероятно приготовленная к разговору. Волна ужаса и обожания прошла по мне. Но бежать поздно.

Он заговорил с середины.

Скулы его подрагивали, как треугольные остовы крыльев, плотно прижатые перед взмахом. Я боготворил его. В нем была тяга, сила и небесная неприспособленность. Когда он говорил, он поддергивал, вытягивал вверх подбородок, как будто хотел вырваться из воротничка и из тела.

Вскоре с ним стало очень просто. Исподтишка разглядываю его.

Короткий нос его, начиная с углубления переносицы, сразу шел горбинкой, потом продолжался прямо, напоминая смуглый ружейный приклад в миниатюре. Губы сфинкса. Короткая седая стрижка. Но главное — это плывущая дымящаяся волна магнетизма. «Он, сам себя сравнивший с конским глазом…»

Через два часа я шел от него, неся в охапке его рукописи — для прочтения, и самое драгоценное — машинописную только что законченную первую часть его нового романа в прозе под названием «Доктор Живаго» и изумрудную тетрадь новых стихов из этого романа, сброшюрованную багровым шелковым шнурком. Не утерпев, раскрыв на ходу, я глотал запыхавшиеся строчки:

И холодно было младенцу в вертепе…

Все елки на свете, все сны детворы,

Весь трепет затепленных свечек, все цепи…

В стихах было ощущение школьника дореволюционной Москвы, завораживало детство — серьезнейшая из загадок Пастернака.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи…

Стихи сохранили позднее хрустальное состояние его души. Я застал его осень. Осень ясна до ясновиденья. И страна детства приблизилась.

…Все яблоки, все золотые шары…

С этого дня жизнь моя решилась, обрела волшебный смысл и предназначение: его новые стихи, телефонные разговоры, воскресные беседы у него с двух до четырех, прогулки — годы счастья и ребячьей влюбленности.

* * *

Почему он откликнулся мне?

Он был одинок в те годы, отвержен, изнемог от травли, ему хотелось искренности, чистоты отношений, хотелось вырваться из круга — и все же не только это. Может быть, эти странные отношения с подростком, школьником, эта почти дружба что-то объясняют в нем? Это даже не дружба льва с собачкой, точнее — льва со щенком.

Может быть, он любил во мне себя, прибежавшего школьником к Скрябину?

Его тянуло к детству. Зов детства не прекращался в нем.

Он не любил, когда ему звонили, — звонил сам, иногда по нескольку раз на неделе. Потом были тягостные перерывы. Никогда не рекомендовался моим опешившим домашним по имени-отчеству, всегда по фамилии.

Говорил он взахлеб, безоглядно. Потом на всем скаку внезапно обрывал разговор. Никогда не жаловался, какие бы тучи его ни омрачали.

«Художник, — говорил он, — по сути своей оптимистичен. Оптимистична сущность творчества. Даже когда пишешь вещи трагические, ты должен писать сильно, а унынье и размазня не рождают произведения силы». Речь лилась непрерывным захлебывающимся монологом. В ней было больше музыки, чем грамматики. Речь не делилась на фразы, фразы на слова — все лилось бессознательным потоком сознания, мысль проборматывалась, возвращалась, околдовывала. Таким же потоком была его поэзия.

* * *

Когда он переехал насовсем в Переделкино, телефонные звонки стали реже. Телефона на даче не было. Он ходил звонить в контору. Ночная округа оглашалась эхом его голоса из окна, он обращался к звездам. Жил я от звонка до звонка. Часто он звал меня, когда читал на даче свое новое.

Дача его напоминала деревянное подобие шотландских башен. Как старая шахматная тура стояла она в шеренге других дач на краю огромного квадратного переделкинского поля, расчерченного пахотой. С другого края поля, из-за кладбища, как фигуры иной масти, поблескивали церковь и колокольня XVI века вроде резных короля и королевы, игрушечно раскрашенных, карликовых родичей Василия Блаженного.

Порядок дач поеживался под убийственным прицелом кладбищенских куполов. Теперь уже мало кто сохранился из хозяев той поры.

Чтения бывали в его полукруглом фонарном кабинете на втором этаже.

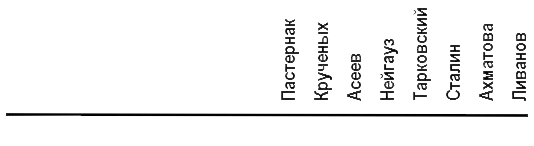

Собирались. Приносили снизу стулья. Обычно гостей бывало около двадцати. Ждали опаздывавших Ливановых.

Из сплошных окон видна сентябрьская округа. Горят леса. Бежит к кладбищу машина. Паутиной тянет в окно. С той стороны поля, из-за кладбища, пестрая как петух, бочком проглядывает церковь — кого бы клюнуть? Дрожит воздух над полем. И такая же взволнованная дрожь в воздухе кабинета. В нем дрожит нерв ожидания.

Чтобы скоротать паузу, Д. Н. Журавлев, великий чтец Чехова и камертон староарбатской элиты, показывает, как сидели на светских приемах — прогнув спину и лишь ощущая лопатками спинку стула. Это он мне делает замечание в тактичной форме! Я чувствую, как краснею. Но от смущения и упрямства сутулюсь и облокачиваюсь еще больше.

Наконец опаздывающие являются. Она — оробевшая, нервно-грациозная, оправдываясь тем, что трудно было достать цветы. Он — огромный, разводя руками и в шутовском ужасе закатывая глазищи: премьер, сотрясатель мхатовских подмостков, гомерический исполнитель Ноздрева и Потемкина, этакий рубаха-барин.

Затихали. Пастернак садился за стол. На нем была легкая серебристая куртка типа френча, вроде тех, что потом вошли в моду у западных левых интеллектуалов. Стихи он читал в конце. В тот раз он читал «Белую ночь», «Соловья», «Сказку», ну, словом, всю тетрадь этого периода. Читая, он всматривался во что-то над вашими головами, видное только ему. Лицо вытягивалось, худело. И отсвета белой ночи была куртка на нем.

Мне далекое время мерещится,

Дом на стороне Петербургской.

Дочь степной небогатой помещицы,

Ты — на курсах, ты родом из Курска.

Проза? Поэзия? Как в белой ночи все перемешалось. Он называл это своей главной книгой. Диалоги он произносил, наивно стараясь говорить на разные голоса. Слух на просторечье у него был волшебный! Как петушок, подскакивал Нейгауз, выкрикивал, подмигивал слушателям: «Пусть он, твой Юрий, больше стихов пишет!» Собирал он гостей, по мере того как оканчивал часть работы. Так все написанное им за эти годы, тетрадь за тетрадью весь поэтический роман, я прослушал с его голоса.

Чтения обычно длились около двух часов. Иногда, когда ему надо было что-то объяснить слушателям, он обращался ко мне, как бы мне объясняя: «Андрюша, тут в „Сказке“ я хотел как на медали выбить эмблему чувства: воин-спаситель и дева у него на седле». Это было нашей игрой. Я знал эти стихи наизусть, в них он довел до вершины свой прием называния действия, предмета, состояния. В стихах цокали копыта:

Сомкнутые веки.

Выси. Облака.

Воды. Броды. Реки.

Годы и века.

Он щадил самолюбие аудитории. Потом по кругу спрашивал, кому какие стихи пришлись больше по душе. Большинство отвечало: «Все». Он досадовал на уклончивость ответа. Тогда выделяли «Белую ночь». Ливанов назвал «Гамлета». Несыгранный Гамлет был его трагедией, боль эту он заглушал гаерством и куражами буффона.

Гул затих. Я вышел на подмостки,

Прислонясь к дверному косяку…

Пастернак так рассказывал мне его историю. Получив постановку «Гамлета» во МХАТе и главную роль, Ливанов для пущего торжества над противником решил заручиться поддержкой Сталина. На приеме в Кремле он подошел с бокалом к Сталину и, выкатив преданные глаза, спросил: «Вы все знаете, скажите, каким надо играть Гамлета?» Расчет был точен. Если вождь ответит, скажем: «Гамлет — лиловый» или «зеленый», то Ливанов будет ставить по-своему, говоря, что выполняет указание. Но Сталин ответил: «Я думаю, что „Гамлета“ не надо вообще играть». И, насладившись эффектом, добавил: «Это характер декадентский». С тех пор при жизни вождя «Гамлета» не ставили на нашей сцене.

Ливанов сморкался. Еще более обозначились его набрякшие подглазья. Но через минуту он уже похохатывал, потому что всех приглашали вниз, к застолью.

Спускались. Попадали в окружение, в голубой фейерверк испаряющихся натурщиц кисти его отца, едва ли не единственного российского художника-импрессиониста.

О эти переделкинские трапезы! Стульев не хватало. Стаскивали табуреты. Застолье вел Пастернак в упоении грузинского ритуала. Хозяин он был радушный. Вгонял в смущение уходящего гостя, всем сам подавал пальто.

Кто они, гости поэта?

Сухим сиянием ума щурится крохотный, тишайший Генрих Густавович Нейгауз, Гаррик, с неотесанной гранитной шевелюрой. Рассеянный Рихтер, Слава, самый молодой за столом, чуть смежал веки, дегустируя цвета и звуки. «У меня вопрос к Славе! Слава! Скажите, существует ли искусство?» — навзрыд вопрошал Пастернак.

«Я знал качаловского Джима. Не верите? — вскипал громоподобный Ливанов и наливался. — Дай лапу, Джим… Это был черный злобный дьявол. Вельзевул! Все трепетали. Он входил и ложился под обеденный стол. Никто из обедавших не смел ногой шевельнуть. Не то что по шерстке бархатной потрогать. Враз бы руку отхватил. Вот каков кунштюк! А он сказал: „Дай лапу мне…“ Выпьем за поэзию, Борис!»

Рядом смущенно и умильно жмурился большеглазый Журавлев в коричневой паре, как майский жук. Мыслил Асмус. Разлаписто, по-медвежьи заходил Всеволод Иванов, кричал: «Я родил сына для тебя, Борис!»

Здесь же сидел мальчик Кома и читал стихи: «Тюльпаны, тюльпаны, тюльпаны кому?!»

Помню античную Анну Ахматову, августейшую в своей поэзии и возрасте. Она была малоречива, в широком одеянии, подобном тунике. Пастернак усадил меня рядом с ней. Так на всю жизнь и запомнил ее в полупрофиль. Но даже она почти не существовала для меня рядом с Пастернаком.

Врезался приход Хикмета. Хозяин поднял тост в честь него, в честь революционного зарева за его плечами. Назым, отвечая, посетовал на то, что вокруг никто ничего не понимает по-турецки, а что он не только зарево, но и поэт и сейчас почитает стихи. Читал буйно. У него была грудная жаба, он тяжело дышал. Затем радушный хозяин поднял тост за него. Тост был опять про зарево. Когда Хикмет уходил, чтобы не простыть на улице, завернул грудь под рубахой газетами — нашими и зарубежными, — на даче их было навалом. Я пошел проводить его. На груди у поэта шуршали события, шуршали земные дни.

Заходил готический Федин, их дачи соседствовали. Чета Вильям-Вильмонтов восходила к осанке рокотовских портретов.

Жена Бориса Леонидовича, Зинаида Николаевна, с обиженным бантиком губ, в бархатном черном платье, с черной короткой стрижкой, похожая на дам артнуво, волновалась, что сын ее, Стасик Нейгауз, на парижском конкурсе должен играть утром, а рефлексы у него на вечернюю игру.

Рубен Симонов со сладострастной негой и властностью читал Пушкина и Пастернака. Мелькнул Вертинский. Под гомерический стон великолепный Ираклий Андроников изображал Маршака.

Какое пиршество взору! Какое пиршество духа! Ренессансная кисть, вернее, кисть Боровиковского и Брюллова, обретала плоть в этих трапезах.

Сейчас с удивлением глядишь на нищее убранство его дачи, на сапоги обходчика, которые он носил, на плащ и на кепку, как у нынешних небогатых работяг, на низкие потолки — а ведь тогда они казались чертогами.

Он щедро дарил моему взору великолепие своих собратьев. У нас был как бы немой заговор с ним. Порой сквозь захмелевший монолог тоста я вдруг ловил его смешливый карий заговорщицкий взгляд, адресованный мне, сообщавший нечто, понятное лишь нам обоим. Казалось, он один был мне сверстником за столом. Эта общность тайного возраста объединяла нас. Часто восторг на его лице сменялся выражением ребячьей обиды, а то и упрямством.

Иногда он просил меня читать собравшимся стихи. Ныряя в холодную воду, дурным голосом я читал, читал…

Тогда по небу летели замурованные в спутник собачки Белка и Стрелка. Жалость по ним провыла в моих строчках:

Эх, Россия!

Эх, размах…

Пахнет псиной

в небесах.

Мимо Марсов,

Днепрогэсов,

мачт, антенн,

фабричных труб

страшным символом прогресса

носится собачий труп…

Особенно пользовалось успехом в олимпийской аудитории описание Первого фестиваля молодежи:

Пляска бутылок,

блузок, грудей —

это в Бутырках

бреют блядей.

Волос под ноль,

волю под ноль —

больше не выйдешь

под выходной…

Одно из стихотворений кончалось так:

Несется в поверья

верстак под Москвой,

а я подмастерье

в его мастерской.

Но при нем я этого не читал.

Это были мои первые чтения на людях.

Иногда я ревновал его к ним. Конечно, мне куда дороже были беседы вдвоем, без гостей, вернее, монологи, обращенные даже не ко мне, а мимо меня — к вечности, к смыслу жизни.

Порою комплекс обидчивости взбрыкивал во мне. Я восставал против кумира. Как-то он позвонил мне и сказал, что ему нравится шрифт на моей машинке, и попросил перепечатать цикл его стихотворений. Естественно! Но для детского самолюбия это показалось обидным — как, он меня за машинистку считает! Я глупо отказался, сославшись на завтрашний экзамен, что было правдою, но не причиною.

* * *

Пастернак — подросток.

Есть художники, отмеченные постоянными возрастными признаками. Так, в Бунине и совершенно по-иному в Набокове есть четкость ранней осени, они будто всегда сорокалетние. Пастернак же вечный подросток, неслух — «Я создан богом мучить себя, родных и тех, которых мучить грех». Лишь однажды в стихах в авторской речи он обозначил свой возраст: «Мне четырнадцать лет». Раз и навсегда.

Как застенчив до ослепления он был среди чужих, в толпе, как, напряженно бычась, нагибал шею!..

Однажды он взял меня с собой в Театр Вахтангова на премьеру «Ромео и Джульетты» в его переводе. Я сидел рядом, справа от него. Мое левое плечо, щека, ухо как бы онемели от соседства, как от анестезии. Я глядел на сцену, но все равно видел его — светящийся профиль, челку. Иногда он проборматывал текст за актером. Постановка была паточная, но Джульеттой была Л. В. Целиковская, Ромео — Ю. П. Любимов, вахтанговский герой-любовник, тогда еще не помышлявший о будущем театре на Таганке. Сцена озарялась чувством, их роман, о котором говорила вся Москва, завершился свадьбой.

Вдруг шпага Ромео ломается, и — о чудо! — конец ее, описав баснословную параболу, падает к ручке нашего с Пастернаком общего кресла. Я нагибаюсь, поднимаю. Мой кумир смеется. Но вот уже аплодисменты, и вне всяких каламбуров зал скандирует: «Автора! Автора!» Смущенного поэта тащат на сцену.

Пиры были отдохновением. Работал он галерно. Времена были страшные. Слава богу, что переводить давали. Два месяца в году он работал переводы, «барскую десятину», чтобы можно потом работать на себя. Переводил он по 150 строк в сутки, говоря, что иначе непродуктивно. Корил Цветаеву, которая если переводила, то всего строк по 20 в день.

У него я познакомился также с С. Чиковани, П. Чагиным, С. Макашиным, И. Нонешвили.

Мастер языка, в своей речи он не употреблял скабрезности и бытового мата. Зато у других восторженно внимал языковой сочности. «Я и непечатным словом не побрезговал бы».

Обо всем он говорил чисто и четко. «Андрюша, эти врачи обнаружили у меня полипы в заднем проходе».

Лишь однажды я слышал от него косвенное обозначение термина. Как-то мелочные пуритане напали на меня за то, что я напечатался не в том органе, где бы им хотелось. Тогда Пастернак рассказал за столом притчу про Фета. В подобной же ситуации Фет будто бы ответил: «Если бы Шмидт (кажется, так именовался самый низкопробный петербургский тогдашний сапожник) выпускал грязный листок, который назывался бы словом из трех букв, я все равно бы там печатался. Стихи очищают».

Как бережен и целомудрен был он! Как-то он дал мне пачку новых стихов, где была «Осень» с тициановской золотой строфой — по чистоте, пронизанности чувством и изобразительности:

Ты так же сбрасываешь платье,

Как роща сбрасывает листья,

Когда ты падаешь в объятье

В халате с шелковою кистью.

(Первоначальный вариант:

Твое распахнутое платье,

Как рощей сброшенные листья…)

Утром он позвонил мне: «Может быть, вам показалось это чересчур откровенным? Зина говорит, что я не должен был давать вам его, говорит, что это слишком вольно…»

Л. К. Чуковская вспоминает, что Ахматова тоже ополчалась против откровенной вольности этих строк, якобы не приличествующей возрасту. Думается, она по-женски ревновала, ревновала к молодой страсти и силе стиха, к его поступкам вне возраста, к роману, к его окружению. Она раздраженно отзывалась о романе.

Пастернак ценил ее ранние книги, к поздним стихам и поэмам относился более чем сдержанно. Он дал мне почитать машинописный экземпляр «Ташкентской поэмы», пожелтевшие от времени и коричневые, будто сожженные на изгибах страницы. Когда я хотел вернуть ему, он только отмахнулся.

«Ахматова ведь очень образованна и умна, возьмите ее статьи о Пушкине хотя бы, это только кажется, что у нее лишь одна нота», — сказал он мне при первой встрече. Но никогда, нигде, публично или печатно, великие не показывали публике своего человеческого раздражения. Мне больно читать ахматовские упреки в документальных записях Лидии Корнеевны, как больно читать жесткие, документальные страницы, посвященные Анне Андреевне в мемуарах Зинаиды Николаевны.

Для меня Ахматова была Богом. Единственной в этой ипостаси особой женского пола. «Четки» я знал наизусть, но ближе, «моей» была Цветаева. Ее стихи в рукописях, даже не на машинке, а написанные от руки мелким ненаклонным бисерным почерком, давала мне читать Елена Ефимовна Тагер, оставляя на полдня наедине с ними в кабинете. Отношения между богами меня не касались. Со мной общались стихи.

Да и вряд ли Зинаида Николаевна так уж пеклась о моей нравственности. Вероятно, она была не в восторге от белокурого адресата стихов.

Как я понимал его! Я чувствовал себя его сообщником. У меня тогда уже была тайная жизнь.

Знакомство с ним совпало с моей первой любовью.

Она была учительницей английского в нашей школе. Роман наш начался внезапно и обвально. Жила она в общежитии на Ордынке. Мы целовались на ночных зимних лавочках, из-под которых выныривали вездесущие третьеклассники и радостно вопили: «Здраствуйте, Елена Сергеевна!»

А как сердце обмирало при молчании в телефонной трубке!

Фантазерка, в прошлом натурщица у Герасимова, что нашла она в неопытном школьнике?

Ты опоздал на десять лет,

Но все-таки тебя мне надо —

читала она мне. И распускала черные косы.

В ней был неосознанный протест против ненавидимого порядка жизни — эти, перехватывающие дух, свидания в темной учительской, любовь казалась нам нашей революцией. Родители были в ужасе, а мы читали с ней «Джаз» Казарновского, ее бывшего приятеля, сгинувшего в лагере. Она притаскивала мне старые номера «Красной нови», которые выбрасывались из школьной библиотеки. Загадочный мир маячил за ней. «Уходить раз и навсегда» — это было ее уроком.

Ей одной я доверил свое знакомство с Пастернаком, дал почитать рукопись «Доктора Живаго». Она подтрунивала над длинными именами-отчествами героев, дразнила меня якобы непониманием. Может быть, она ревновала?

Красивый авантюризм был в ее характере. Она привила мне вкус к риску и театральности жизни. Она стала моей второй тайной жизнью. Первой тайной жизнью был Пастернак.

Как среда обитания поэту необходима тайная жизнь, тайная свобода. Без нее нет поэта.

Поддержка его мне была в самой его судьбе, которая светилась рядом. Никогда и в голову мне не могло прийти попросить о чем-то практическом — например, помочь напечататься или что-то в этом же роде. Я был убежден, что в поэзию не входят по протекции. Когда я понял, что пришла пора печатать стихи, я, не говоря ему ни слова, пошел по редакциям, как все, без вспомогательных телефонных звонков прошел все предпечатные мытарства. Однажды стихи мои дошли до члена редколлегии толстого журнала. Зовет меня в кабинет. Усаживает — этакая радушная туша, бегемотина. Смотрит влюбленно.

— Вы сын?

— Да, но…

— Никаких «но». Сейчас уже можно. Не таитесь. Он же реабилитирован. Бывали ошибки. Каков был светоч мысли! Сейчас чай принесут. И вы как сын…

— Да, но…

— Никаких «но». Мы даем ваши стихи в номер. Нас поймут правильно. У вас рука мастера, особенно вам удаются приметы нашего атомного века словечки современные — ну вот, например, вы пишете «кариатиды…» Поздравляю.

(Как я потом понял, он принял меня за сына Н. А. Вознесенского, бывшего председателя Госплана.)

— …То есть как не сын? Как однофамилец? Что же вы нам голову тут морочите? Приносите чушь всякую вредную. Не позволим. А я все думал — как у такого отца, вернее, не отца… Какого еще чаю?

Но потом как-то напечатался. Первую, пахнущую краской «Литгазету» с подборкой стихов привез ему в Переделкино.

Поэт был болен. Он был в постели. Помню склонившийся над ним скорбный осенний силуэт Елены Тагер. Смуглая голова поэта тяжко вминалась в белую подушку. Ему дали очки. Как просиял он, как заволновался, как затрепетало его лицо! Он прочитал стихи вслух. Видно, он был рад за меня. «Значит, и мои дела не так уж плохи», — вдруг сказал он. Ему из стихов понравилось то, что было свободно по форме. «Вас, наверное, сейчас разыскивает Асеев», — пошутил он.

Асеев, пылкий Асеев со стремительным вертикальным лицом, похожим на стрельчатую арку, фанатичный, как католический проповедник, с тонкими ядовитыми губами, Асеев «Синих гусар» и «Оксаны», менестрель строек, реформатор рифмы. Он зорко парил над Москвой в своей башне на углу Горького и проезда МХАТа, годами не покидал ее, как Прометей, прикованный к телефону.

Я не встречал человека, который так беззаветно любил бы чужие стихи. Артист, инструмент вкуса, нюха, он, как сухая нервная борзая, за версту чуял строку — так он цепко оценил В. Соснору и Ю. Мориц. Его чтили Цветаева и Мандельштам. Пастернак был его пламенной любовью. Я застал, когда они уже давно разминулись. Как тяжелы размолвки между художниками! Асеев всегда влюбленно и ревниво выведывал — как там «ваш Пастернак»? Тот же говорил о нем отстраненно — «даже у Асеева и то последняя вещь холодновата». Как-то я принес ему книгу Асеева, он вернул мне ее не читая.

Асеев — катализатор атмосферы, пузырьки в шампанском поэзии.

«Вас, оказывается, величают Андрей Андреевич? Здорово как! Мы все выбивали дубль. Маяковский — Владим Владимыч, я — Николай Николаевич, Бурлюк — Давид Давидыч, Каменский — Василий Васильевич, Крученых…» — «А Борис Леонидович?» — «Исключение лишь подтверждает правило».

Асеев придумал мне кличку — Важнощенский, подарил стихи: «Ваша гитара — гитана, Андрюша», в тяжелое время спас статьей «Как быть с Вознесенским?», направленной против манеры критиков «читать в мыслях». Он рыцарски отражал в газетах нападки на молодых скульпторов, живописцев.

Будучи в Париже, я раздавал интервью направо и налево. Одно из них попалось Лиле Юрьевне Брик. Она сразу позвонила порадовать Асеева.

— Коленька, у Андрюши такой успех в Париже…

Трубка обрадовалась.

— Тут он в интервью о нашей поэзии рассказывает…

Трубка обрадовалась.

— Имена поэтов перечисляет…

— А меня на каком месте?

— Да нет тут, Коленька, вас вообще…

Асеев очень обиделся. Я-то упоминал его, но, вероятно, журналистка знала имя Пастернака, а об Асееве не слыхала и выкинула. Ну как ему это объяснишь?! Еще пуще обидишь.

Произошел разрыв. Он кричал свистящим шепотом: «Ведь вы визировали это интервью! Таков порядок…» Я не только не визировал, а не помнил, в какой газете это было.

После скандала с Хрущевым его уговорил редактор «Правды», и в «Правде» появился его отклик, где он осуждал поэта, «который знакомую поэтессу ставит рядом с Лермонтовым».

Позднее, наверное соскучившись, он позвонил, но мама бросила трубку. Больше мы не виделись.

Он остался для меня в «Синих гусарах», в «Оксане».

В своей панораме «Маяковский начинается» он назвал в большом кругу рядом с именами Хлебникова, Пастернака имя Алексея Крученых.

* * *

Тут в моей рукописи запахло мышами.

Острый носик, дернувшись, заглядывает в мою рукопись. Пастернак остерегал от знакомства с ним. Он появился сразу же после первой моей газетной публикации.

Он был старьевщиком литературы.

Звали его Лексей Елисеич, Кручка, но больше подошло бы ему — Курчонок.

Кожа щек его была детская, в пупырышках, всегда поросшая седой щетинкой, растущей запущенными клочьями, как у плохо опаленного цыплака. Росточка он был дрянного. Одевался в отрепья. Плюшкин бы рядом с ним выглядел завсегдатаем модных салонов. Носик его вечно что-то вынюхивал, вышныривал — ну не рукописью, так фотографией какой разжиться. Казалось, он существовал всегда — даже не пузырь земли, нет, плесень времени, оборотень коммунальных свар, упыриных шорохов, паутинных углов. Вы думали — это слой пыли, а он, оказывается, уже час сидит в углу.

Жил он на Кировской в маленькой кладовке. Пахло мышью. Света не было. Единственное окно было до потолка завалено, загажено — рухлядью, тюками, недоеденными консервными банками, вековой пылью, куда он, как белка грибы и ягоды, прятал свои сокровища — книжный антиквариат и списки.

В этом была своя поэзия, мне не доступная тогда. Я понял это лишь сейчас, когда по сравнению с моими завалами его комнатушка кажется жилищем аккуратиста.

Бывало, к примеру, спросишь: «Алексей Елисеич, нет ли у вас первого издания „Верст“»? — «Отвернитесь», — буркнет. И в пыльное стекло шкафа, словно в зеркало, ты видишь, как он ловко, помолодев, вытаскивает из-под траченного молью пальто драгоценную брошюрку. Брал он копейки. Может, он уже был безумен. Он таскал книги. Его приход считался дурной приметой.

Чтобы жить долго, выходил на улицу, наполнив рот теплым чаем и моченой булкой. Молчал, пока чай остывал, или мычал что-то через нос, прыгал по лужам. Скупал все. Впрок. Клеил в альбомы и продавал в архив. Даже у меня ухитрился продать черновики, хотя я и не был музейного возраста. Гордился, когда в словаре встречалось слово «заумник».

Он продавал рукописи Хлебникова. Долго расправляя их на столе, разглаживал, как закройщик. «На сколько вам?» — деловито спрашивал. «На три червонца». И быстро, как продавщик ткани в магазине, отмерив, отхватывал ножницами кусок рукописи — ровно на тридцать рублей.

В свое время он был Рембо российского футуризма. Создатель заумного языка, автор «Дыр бул щыл», поэт божьей милостью, он внезапно бросил писать вообще, не сумев или не желая приспособиться к наступившей поре классицизма. Когда-то и Рембо примерно в том же возрасте так же вдруг бросил поэзию и стал торговцем. У Крученых были строки:

Забыл повеситься

Лечу

Америку

Образования он был отменного, страницами наизусть мог говорить из Гоголя, этого заповедного кладезя футуристов.

Как замшелый дух, вкрадчивый упырь, он тишайше проникал в вашу квартиру. Бабушка подозрительно поджимала губы. Он слезился, попрошайничал и вдруг, если соблаговолит, вдруг верещал вам свою «Весну с угощеньицем». Вещь эта, вся речь ее с редкими для русского языка звуками «х», «щ», «ю», «была отмечена весною, когда в уродстве бродит красота».

Но сначала он, понятно, отнекивается, ворчит, придуряется, хрюкает, притворяшка, трет зачем-то глаза платком допотопной девственности, похожим на промасленные концы, которыми водители протирают двигатель.

Но вот взгляд протерт — оказывается, он жемчужно-серый, синий даже! Он напрягается, подпрыгивает, как пушкинский петушок, приставляет ладонь ребром к губам, как петушиный гребешок, напрягается ладошка, и начинает. Голос у него открывается высокий, с таким неземным чистым тоном, к которому тщетно стремятся солисты теперешних поп-ансамблей.

«Ю-юйца!» — зачинает он, у вас слюнки текут, вы видите эти, как юла, крутящиеся на скатерти крашеные пасхальные яйца. «Хлюстра», — прохрюкивает он вслед, подражая скользкому звону хрусталя. «Зухрр», — не унимается зазывала, и у вас тянет во рту, хрупает от засахаренной хурмы, орехов, зеленого рахат-лукума и прочих сладостей Востока, но главное — впереди. Голосом высочайшей муки и сладострастия, изнемогая, становясь на цыпочки и сложив губы как для свиста и поцелуя, он произносит на тончайшей бриллиантовой ноте: «Мизюнь, мизюнь!..» Все в этом «мизюнь» — и юные барышни с оттопыренным мизинчиком, церемонно берущие изюм из изящных вазочек, и обольстительная весенняя мелодия Мизгиря и Снегурочки, и, наконец, та самая щемящая нота российской души и жизни, нота тяги, утраченных иллюзий, что отозвалась в Лике Мизиновой и в «Доме с мезонином», — этот всей несбывшейся жизнью выдохнутый зов: «Мисюсь, где ты?»

Он замирает, не отнимая ладони от губ, как бы ожидая отзыва юности своей, — стройный, вновь сероглазый принц, вновь утренний рожок российского футуризма — Алексей Елисеевич Крученых.

Он прикидывался барыгой, воришкой, спекулянтом. Но одного он не продал — своей ноты в поэзии. Он просто перестал писать. Поэзия дружила лишь с его юной порой. С ней одной он остался чист и честен.

Мизюнь, где ты?

* * *

Почему поэты умирают?

Почему началась первая мировая война? Эрцгерцога хлопнули? А не шлепнули бы? А проспал бы? Не началась бы? Увы, случайностей нет, есть процессы Времени и Истории.

«Гений умирает вовремя», — сказал его учитель Скрябин, погибший, потому что прыщик на губе сковырнул. Про Пастернака будто бы Сталин сказал: «Не трогайте этого юродивого».

Может быть, дело в биологии духа, которая у Пастернака совпала со Временем и была тому необходима?..

В те дни — а вы их видели

И помните, в какие, —

Я был из ряда выделен

Волной самой стихии.

Пастернак встретился с Мандельштамом у гроба Ленина. Мое юношеское восприятие Ленина копировало отношение к нему Пастернака. Поэзия выражает иллюзии народа. Мы знаем исторического садиста, в животном восторге, самолично рубившего головы стрельцам, но верим мы пушкинскому образу.

Про Сталина он как-то сказал: «Я не раз обращался к нему, и он всегда выполнял мои просьбы». Вероятно, речь шла о репрессированных. Однажды за столом он пересказал телефонный диалог о Мандельштаме, про который злорадно судило окололитературное болото. Сталин позвонил ему поздно ночью. Разговаривать пришлось из коммунального коридора. Трубка спросила: «Как вы расцениваете Мандельштама как поэта?» Пастернак был искренен, он ответил положительно, хоть и не восторженно. Трубка сказала: «Если бы моего товарища арестовали, я стал бы его защищать». — «Но его же арестовали не за качество стихов, — начал поэт, — а вообще арестовывать — это…» В Кремле повесили трубку, Пастернак пытался соединиться — тщетно. Наутро он бросился к Бухарину, который был тогда редактором «Известий», хлопотать за Мандельштама. Сталина он называл «гигантом дохристианской эры», то есть ассирийским рябым деспотом.

Сталин лежал в Колонном зале.

Центр был оцеплен грузовиками и солдатами. Нам, студентам Архитектурного, выдали пропуска до Рождественки, где находился институт. Я присоединился к группе ребят, и мы по крышам, через Кузнецкий мост пробирались к Колонному. Из репродукторов доносились траурные и кавалерийские марши, стихи Твардовского и Симонова, лживые речи вождей. Внизу колыхались заплаканные толпы, рыдала осиротевшая империя. Наши лица и руки были красными, словно ошпаренные кипятком. На Пушкинской мы прыгали в толпу, и она сжимала нас, не дав разбиться. Пуговицы моего пальто были оборваны, шапку я потерял.

Внутри Колонного зала меня поразило обилие знамен, венков, мундиров. Среди них совсем незаметно лежало сухонькое тело. Топорща усы, он лежал на спинке, подобно жуку, скрестившему лапки на груди. Есть такая порода жуков — «притворяшка-вор», который прикидывается умершим, а потом — как прыгнет!

Я отогнал от себя это кощунственное сравнение.

Потом, пытаясь хоть что-то понять, я напишу:

И торжественно над страною,

словно птица хищной красы,

плыли с красною бахромою

государственные усы.

Потом я услышал фразу, сказанную Пастернаком: «Раньше нами правил безумец и убийца, а теперь — дурак и свинья». Эта фраза пригасила свойственное моим сверстникам восторженное отношение к Хрущеву. На моих глазах по его приказу оболгали и назвали врагом Родины поэта кристальной чистоты. «Даже свинья не гадит там, где ест, в отличие от Пастернака» — таково было историческое высказывание Генсека, озвученное на всю страну Семичастным.

Теперь бывший оратор раскрыл уровень свинарника, в котором родилась эта «свинья»: «Я помню, нас пригласили к Хрущеву в Кремль накануне Пленума. Меня, Аджубея. Там был и Суслов. И Хрущев сказал: „В докладе надо Пастернака проработать. Давайте сейчас мы наговорим, а вы потом отредактируете, Суслов посмотрит — и давай завтра…“ Надиктовал Хрущев две странички. Конечно, с его резкой позицией о том, что даже свинья не позволяет себе гадить…» Там такая фраза еще была: «Я думаю, что Советское правительство не будет возражать против, э-э, того, что Пастернак, если ему так хочется дышать свободным воздухом, покинул пределы нашей Родины». «Ты произнесешь, а мы поаплодируем. Все поймут».

Поэт и это предвидел:

И каждый день приносят тупо,

Так что и вправду невтерпеж,

Фотографические группы

Сплошных свиноподобных рож.

* * *

У меня с ним был разговор о «Метели». Вы помните это? «В посаде, куда ни одна нога не ступала…» Потом строчка передвигается: «В посаде, куда ни одна…» — и так далее, создавая полное ощущение движения снежных змей, движение снега. За ней движется Время.

Он сказал, что формальная задача — это «суп из топора». Потом о ней забываешь. Но «топор» должен быть. Ты ставишь себе задачу, и она выделяет что-то иное, энергию силы, которая достигает уже не задачи формы, а духа и иных задач.

Форма — это ветровой винт, закручивающий воздух, вселенную, если хотите, называйте это духом. И винт должен быть крепок, точен.

У Пастернака нет плохих стихов. Ну, может быть, десяток менее удачных, но плохих — нет. Как он отличен от стихотворцев, порой входящих в литературу с одной-двумя пристойными вещами среди всего серого потока своих посредственных стихов. Он был прав: зачем писать худо, когда можно написать точно, то есть хорошо? И здесь дело не только в торжестве формы, как будто не жизнь, не божество, не содержание и есть форма стиха! «Книга — кубический кусок дымящейся совести», — обмолвился он когда-то. Особенно это заметно в его «Избранном». Порой некоторый читатель даже устает от духовной напряженности каждой вещи. Читать трудно, а каково писать ему было, жить этим! Такое же ощущение от Цветаевой, таков их пульс был.

В стихах его «сервиз» рифмуется с «положением риз». Так рифмовала жизнь — в ней все смешалось.

В квартиру нашу были, как в компотник,

Набуханы продукты разных сфер:

Швея, студент, ответственный работник…

В детстве наша семья из пяти человек жила в одной комнате. В остальных пяти комнатах квартиры жило еще шесть семей — семья рабочих, приехавшая с нефтепромыслов, возглавляемая языкастой Прасковьей, аристократическая рослая семья Неклюдовых из семи человек и овчарки Багиры, семья инженера Ферапонтова, пышная радушная дочь бывшего купца и разведенные муж и жена. Коммуналка наша считалась малонаселенной.

В коридоре сушились простыни.

У дровяной плиты среди кухонных баталий вздрагивали над керосинкой фамильные серьги Муси Неклюдовой. В туалете разведенный муж свистал «Баядеру», возмущая очередь. В этом мире я родился, был счастлив и иного не представлял.

Сам он до тридцать шестого года, до двухэтажной квартиры в Лаврушинском, жил в коммуналке. Ванную комнату занимала отдельная семья, ночью, идя в туалет, шагали через спящих.

Ах, как сочно рифмуется керосиновый свет «ламп Светлана» с «годами строительного плана»!

* * *

Все это было в его небольшой изумрудной тетрадке стихов с багровой шнуровкой. Все его вещи той поры были перепечатаны Мариной Казимировной Баранович, прокуренным ангелом его рукописей. Жила она около Консерватории, бегала на все скрябинские программы, и как дыхание клавиш отличает рихтеровского Скрябина от нейгаузовского, так и клавиатура ее машинки имела свой неповторимый почерк. Она переплетала стихи в глянцевые оранжевые, изумрудные и краплачно-красные тетрадки и прошивала их шелковым шнурком. Откроем эту тетрадь, мой читатель. В ней колдовало детство.

Еще кругом ночная мгла.

Такая рань на свете.

Что площадь вечностью легла

От перекрестка до угла,

И до рассвета и тепла

Еще тысячелетье…

А в городе на небольшом

Пространстве, как на сходке,

Деревья смотрят нагишом

В церковные решетки…

Видите ли вы, мой читатель, мальчика со школьным ранцем, следящего обряд весны, ее предчувствие? Все, что совершается вокруг, так похоже на происходящее внутри него.

И взгляд их ужасом объят.

Понятна их тревога.

Сады выходят из оград…

Они хоронят Бога.

Такая рань, такое ошеломленное ощущение детства, память гимназиста предреволюционной Москвы, когда все полно тайны, когда за каждым углом подстерегает чудо, деревья одушевлены и ты причастен к вербной ворожбе. Какое ощущение детства человечества на грани язычества и предвкушении уже иных истин!

Стихи эти, написанные от руки, он дал мне с другими, сброшюрованными этой же багровой шелковой шнуровкой. Все в них околдовывало. В нем тогда царствовала осень:

Как на выставке картин:

Залы, залы, залы, залы

Вязов, ясеней, осин

В позолоте небывалой.

В ту пору я мечтал попасть в Архитектурный, ходил в рисовальные классы, акварелил, был весь во власти таинства живописи. В Москве тогда гостила Дрезденская галерея. Прежде чем возвратить в Дрезден, ее выставили в Музее имени Пушкина. Волхонка была запружена. Любимицей зрителей стала «Сикстинская мадонна».

Помню, как столбенел я в зале среди толпы перед парящим абрисом. Темный фон за фигурой состоит из многих слившихся ангелков, зритель не сразу замечает их. Сотни зрительских лиц, как в зеркале, отражались в темном стекле картины. Вы видели и очертания мадонны, и рожицы ангелов, и накладывающиеся на них внимательные лица публики. Лица москвичей входили в картину, заполняли ее, сливались, становились частью шедевра.

Никогда, наверное, «Мадонна» не видела такой толпы. «Сикстинка» становилась масскультурой. Вместе с нею прелестная «Шоколадница» с подносиком, выпорхнув из пастели, на клеенках и репродукциях обежала города и веси нашей страны. «Пьяный силён!» — восхищенно выдохнул за моей спиной посетитель выставки у картины «Пьяный Силен».

Москва была потрясена духовной и живописной мощью Рембрандта, Кранаха, Вермейера. «Блудный сын», «Тайная вечеря» входили в повседневный обиход. Мировая живопись и с нею духовная мощь ее понятий одновременно распахнулись сотням тысяч москвичей.

Стихи Пастернака из тетради с шелковым шнурком говорили о том же, о тех же вечных темах — о человечности, откровении, жизни, покаянии, смерти, самоотдаче.

Все мысли веков, все мечты, все миры.

Все будущее галерей и музеев…

Теми же великими вопросами мучились Микеланджело, Врубель, Матисс, Нестеров, беря для своих полотен метафоры Ветхого и Нового Завета. Как и у них, решение этих тем в стихах отнюдь не было модернистским, как у Сальвадора Дали, скажем. Мастер работал суровой кистью реалиста, в классически сдержанной гамме. Как и Брейгель, рождественское пространство которого заселено голландскими крестьянами, поэт свои фрески заполнил предметами окружающего его быта и обихода. И в центре всех повествований мой разум ставил его фигуру, его судьбу.

Какая русская, московская даже, чистопрудная, у него Магдалина, омывающая из ведерка стопы возлюбленного тела!

Жила она у Чистых прудов. Звали ее Ольга Всеволодовна. Он называл ее Люся. Очень женские воспоминания ее «У времени в плену» пронзительно повествуют о последней любви поэта и его трагической судьбе.

Мне всегда его Магдалина виделась русоволосой, блондинкой по-нашему, с прямыми рассыпчатыми волосами до локтей. Я знал ее, красивую, статную, с восторженно-смеющимися зрачками.

А какой вещий знаток женского сердца написал следующую строфу:

Слишком многим руки для объятья

Ты раскинешь по концам креста.

Конечно, о себе он писал предвидя судьбу. Какой выстраданный вздох катастрофы! Какая восхищенная печаль в ней, боль расставания, понимание людского несовершенства в разумении жеста мироздания, какая гордость за высокое предназначение близкого человека и одновременно обмолвившаяся, проговорившаяся, выдавшая себя женская ревность к тому, кто раздает себя людям, а не только ей, ей одной…

Художник пишет жизнь, пишет окружающих, ближних своих, лишь через них постигая смысл мироздания. Сангиной, материалом для письма служит ему своя жизнь, единственное свое существование, опыт, поступки — другого материала он не имеет.

Из всех черт, источников и загадок Пастернака детство — серьезнейшая.

О детство! Ковш душевной глуби!

О всех лесов абориген!

Корнями вросший в самолюбье,

Мой вдохновитель, мой регент!..

И «Сестра моя — жизнь» и «Девятьсот пятый год» — это прежде всего безоглядная первичность чувства, исповедь детства, бунт, ощущение мира в первый раз. Как ребенка, вырвавшегося из-под опеки взрослых, он любил Лермонтова, посвятил ему лучшую свою книгу.

Уместно говорить о стиховом потоке его жизни. В нем, этом стиховом потоке, сказанное однажды не раз повторяется, обретает второе рождение, вновь и вновь аукается детство, сквозь суровые фрески проступают цитаты из его прежних стихов.

Все шалости фей, все дела чародеев,

Все елки на свете, все сны детворы.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи,

Все великолепье цветной мишуры…

…Все злей и свирепей дул ветер из степи…

…Все яблоки, все золотые шары…

Сравните это с живописным кружащимся ритмом его «Вальса с чертовщиной» или «Вальса со слезой», этих задыхающихся хороводов ребячьей поры:

Великолепие выше сил

Туши и сепии и белил…

Финики, книги, игры, нуга,

Иглы, ковриги, скачки, бега.

В этой зловещей сладкой тайге

Люди и вещи на равной ноге.

Помню встречу Нового года у него в Лаврушинском. Пастернак сиял среди гостей. Он был и елкой и ребенком одновременно. Хвойным треугольником сдвигались брови Нейгауза. Старший сын Женя, еще храня офицерскую стройность, выходил, как из зеркала, из стенного портрета кисти его матери, художницы Е. Пастернак.

Квартира имела выход на крышу, к звездам. Опасаться можно было всякого: кинжал на стене предназначался не только для украшения, но и для самозащиты.

Стихи сохраняли вещное и вещее головокружительное таинство празднества, скрябинский прелюдный фейерверк.

Лампы задули, сдвинули стулья…

Масок и ряженых движется улей…

Реянье блузок, пенье дверей,

Рев карапузов, смех матерей…

И возникающий в форточной раме

Дух сквозняка, задувающий пламя…

В елке всегда предощущение чуда. Именно на елке стреляет в своего совратителя юная пастернаковская героиня. «Признайтесь, Андрюша, вам хотелось бы, чтобы она стреляла по другой причине, чтобы она политической была», — поддразнивал он меня при гостях.

Дней рождения своих он не праздновал. Считал их датами траура. Не признавал юбилеев. В свое время отказался от юбилейного ордена и чествования в Большом театре. И даже потом запрещал поздравлять. Я исхитрялся приносить ему цветы накануне или днем позже, 9-го или 11-го, не нарушая буквы запрета. Хотел хоть чем-то утешить его.

Я приносил ему белые и алые цикламены, а иногда лиловые столбцы гиацинтов. Они дрожали, как резные — в крестиках — бокалы лилового хрусталя. В институте меня хватало на живой куст сирени в горшке. Как счастлив был, как сиял Пастернак, раздев бумагу, увидев стройный куст в белых гроздьях. Он обожал сирень и прощал мне ежегодную хитрость.

И наконец, каков был ужас моих родителей, когда я, обезьяня, отказался от своего дня рождения и подарков, спокойно заявив, что считаю этот день траурным и что жизнь не сложилась. С тех пор я не справляю свои дни рождения. Всегда убегаю, прячусь в Суздаль или куда-нибудь еще. «Когда стране твоей горестно, позорно иметь успех», — подхватывал мои строчки Высоцкий.

С деньгами на подарок ему было у меня в ту пору, конечно, туго, но я не мог просить у родителей, а зарабатывал сам. В то время я увлекся фотографией. Ходил в кружок Дома ученых. Я решил сделать его большой портрет. С помощью руководительницы кружка мы произвели увеличение. Отретушировали. Причем самые ответственные места — губы, ресницы, галстук — отретушировала она сама. Боже мой, какой ужасный это был портрет! Отшлифованный красавец. Похожий на коврики с лебедями, которые продавали на рынке. Плюс паспарту фасона пятидесятых годов и окантовка из дерматина. Но что было делать — день рождения наступил.

Я нес со станции по метельной дороге завернутый в бумагу портрет. Мороз жег мне руки. «Андрюша, еще не поздно, вернись, не позорься!»

Но вот он уже разворачивает мокрую бумагу. И восторженно гудит: «Это прекрасно. Это похоже на грузинские примитивы, на Пиросмани». Его реакция не была вежливым комплиментом. Через несколько дней я увидел мой портрет, повешенный им над его дверью. Он и сейчас висит там же, став музейным экспонатом. Вторую его копию, сотворенную нами для подстраховки, я повесил в своем кабинете.

…Все злей и свирепей дул ветер из степи…

Все яблоки, все золотые шары…

Наивно, когда пытаются заслонить поздней манерой Пастернака вещи его раннего и зрелого периодов. Наивно, когда, восхищаясь поздним Заболоцким, сломав ему хребет, зачеркивают «Столбцы». Но без них невозможен аметистовый звон его «Можжевелового куста». Одно прорастает из другого. Без стогов «Степи» мы не имели бы стогов «Рождественской звезды».

* * *

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Вторник, 5 января 2010 года Холодно!

Вторник, 5 января 2010 года Холодно! Хорошие новости: ветер пока не такой сильный, как ожидалось. С другой стороны, он жутко холодный!Температура в кабине не поднимается выше +4°С, а снаружи вообще жуть. Большую часть времени мне даже жарко под всеми слоями одежды, но возиться с

«Мне холодно очень…»

«Мне холодно очень…» Мне холодно очень, Мой домик непрочен, Я — ласточки счастие летнее, Морозами ранено я. Что горше и что безответней, Чем ранняя гибель моя? Лишь слезы еще незаметнее С надменной сбегают щеки, И ужас еще беспредметнее У верного сердца тоски — По

Булат Окуджава Божественная суббота, или Стихи о том, каково нам было, когда нам не было, куда торопиться

Булат Окуджава Божественная суббота, или Стихи о том, каково нам было, когда нам не было, куда торопиться Зиновию Гердту Божественной субботы хлебнули мы глоток, от празднеств и работы закрылись на замок. Ни суетная дама, ни улиц мельтешня нас не коснутся, Зяма, до

Глава 24 Ли Страсберг. В актерском вертепе

Глава 24 Ли Страсберг. В актерском вертепе Будучи в «плену» у Гринов, Монро знакомится с новыми людьми. Одним из ее товарищей-учителей становится «хилый, небрежно одетый человек с пронырливыми черными глазами, смотревшими на вас так, словно они видели все ваши слабости.

А если бы не было Сталина, то и фильма о Грузии не было бы?

А если бы не было Сталина, то и фильма о Грузии не было бы? Народный художник СССР, президент Академии художеств А.М. Герасимов стал художественным летописцем И.В. Сталина. Еще в 1938 году получила известность его картина «И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в Кремле». В 1949 году его

Холодно и голодно

Холодно и голодно 20 ноября. Пришла зима. Что она несет нам? В Ленинграде уже начался голод, люди умирают от истощения.Голод ощущаем и мы, так как получаем на день триста граммов хлеба. Даже не верится, что еще недавно на флоте хлеб выдавался не порциями, а вволю сколько кто

Холодно

Холодно Рассвело. Фашисты сидят в «котле» смирно. Пошел мокрый снег. В окопах стало сыровато. И мы все притихли. Снег тихо опускается на землю…Впереди нас, в «котле», пять курганов, занятых немцами. На ровной степной поверхности курганы неразличимы глазу. Но на карте

Глава первая О том, что было в детстве Дали, а чего не было

Глава первая О том, что было в детстве Дали, а чего не было Сидел на кухне и ел горячие сырники со сметаной. Сметана была холодной — принес с мороза. Поливал ею горячие сырники и видел висящую на холодильнике репродукцию «Осеннего каннибальства» Сальвадора Дали.Жена моя,

«Горячо и холодно»

«Горячо и холодно» После целины моя жизнь стала чем-то напоминать детскую игру «горячо и холодно». Поездка на целину была — «горячо», потому что так рисково, насыщенно, активно и энергично, как в те три целинных месяца, мне еще никогда не жилось. «Горячо» было с почетом

Холодно

Холодно Рассвело. Фашисты сидят в «котле» смирно. Пошел мокрый снег. В окопах стало сыровато. И мы все притихли. Снег тихо опускается на землю…Впереди нас, в «котле», пять курганов, занятых немцами. На ровной степной поверхности курганы неразличимы глазу. Но на карте

В кафе тепло и уютно, а в квартире холодно

В кафе тепло и уютно, а в квартире холодно – …Жизни мне осталось совсем немного. И это же естественно, что боишься болезней, каких-то неожиданностей.– Но вы не устали?– Нет, я не устала, просто я боюсь, я думаю, как это произойдет. Мои приятельницы очень трудно переносят

Холодно

Холодно Человек лежал с трахеостомой. Кто не знает - это дырка в горле, на шее, чтобы дышать через нее.Он замерз и дрожал.Вовремя, очень кстати вошла санитарка - не Степановна, запричитала:- Ох, бедный!.. Давай я тебя одеялком укрою. Тебе хорошо будет, тепло.Укрыла его одеяльцем

ГЛАВА ВТОРАЯ ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО

ГЛАВА ВТОРАЯ ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО И так, весной 1963 года я отдыхал в родном селе. Гулял по полям и лесам, помогал сестре на огороде: таскал на носилках навоз, копал гряды, сажал огурцы, морковь, свеклу, поливал… Работы в сельском хозяйстве невпроворот. Хоть и