ГЕНЕРАЛЫ С. Н. и И. Н. БАЛАХОВИЧИ (Очерк: Андрей Кручинин)

Есть биографии, в различных вариантах которых разночтения и расхождения начинаются с первых же страниц, если не с первых строк. Таково жизнеописание и генерала, вошедшего в историю Гражданской войны как Станислав Никодимович Булак-Балахович, хотя едва ли не каждое слово здесь может быть подвергнуто обоснованному сомнению.

Прежде всего, изначально фамилия была просто «Балахович». В одном из сегодняшних исследований указывается, что прозвище «Булак» («“облако”, “туча”, в переносном смысле - “человек, которого ветер носит”»[58]) было добавлено к ней Станиславом после первой женитьбы, очевидно подразумевая как «украшательскую» роль новой половины фамилии, так и то, что выбрана она была «со значением». Однако, даже если её владелец и пытался сделать это дополнение официальным, - попытки не увенчались успехом: в годы Первой мировой войны в Высочайших приказах и большинстве документов он по-прежнему остаётся Балаховичем.

В большинстве, да не во всех. Станислав Никодимович явно не успокаивается, экспериментируя с родовым прозванием и как бы примеривая, какой вариант ему больше подойдёт, - а поскольку первая графа в наградных листах нередко заполнялась самим представляемым к награде или с его слов, в них на равных соседствуют и «Балахович», и «Булак-Бэй-(или «Бей»)-Балахович», и «Бэй-Булак-Балахович»... хотя в подписи владелец столь заковыристой фамилии ещё не решается на усовершенствования, и красивый росчерк гласит лишь: «Cm. Н. Балахович». Скромнее был младший брат генерала (также ставший в годы Гражданской войны генералом), Иосиф, так и оставшийся просто Балаховичем даже в документах, написанных Станиславом. Зато в послужном списке графу «Из какого звания происходит» Балахович-младший исправил коренным образом, первоначальное «из крестьян» заменив на «из дворян Ковенской губ[ернии]», - хотя старший так и остался крестьянином «Ковенской губернии, Ново-Александровского уезда, Видзской волости».

Приставка «Бэй» и по-тюркски звучащее «Булак», наряду со внешностью (по описанию очевидца - «ловкий, гибкий молодец, жгучий брюнет, с несколько хищным выражением лица») позволяют с некоторой долей вероятности выводить генеалогию генерала из литовских татар - потомков ногайцев, с XV века проживавших на землях бывшего Великого Княжества Литовского, в том числе и под Видзами, и в последующие столетия до определённой степени ополячившихся, хотя и сохранивших ряд характерных этнических черт и, нередко, магометанское вероисповедание. К семье Балаховичей последнее, однако, не относится - в начале XX века они были римо-католиками, и отец генералов носил двойное имя Никодим-Михаил (разумеется, без недоразумений не обошлось и здесь, и в одном документе Станислав, вопреки всем нормам, назван «Михайловичем» по второму имени отца...). Старший из братьев полностью был наречен Станиславом-Марианом (а не «Станиславом-Марией», как иногда утверждается), и то, что это не привело к очередной путанице, выглядит удивительным исключением. Скорее всего, второе имя было и у Иосифа, но в документах оно ни разу нам не встречалось, а в обиходе все, сколько-нибудь близко соприкасавшиеся с Балаховичем-младшим, именовали его попросту «Юзик» - на польский манер.

Итак, окончательно запутавшись со всем, что касается фамилии, имени и отчества «Батьки-Атамана», как любил именовать себя Станислав Никодимович, попробуем проследить дальше его судьбу, вполне достойную по своей непредсказуемости всей неразберихи, изложенной выше в качестве своеобразной увертюры.

* * *

Станислав Балахович родился 10 февраля 1883 года - встречающаяся дата 29 января получена ошибкой при переводе календарного стиля - в Мейштах Видзской волости, где его отец, по рассказу самого генерала, служил поваром, а мать - горничной в господском доме польской шляхетской семьи Мейштовичей. Произошедшие с тех пор политические и географические изменения и «переделы мира» оказались столь существенными, что определить сегодня, к какому же из нынешних государств и народов отнести «Батьку», тоже не так-то просто, и белорусские и польские историки подчас не могут «поделить» генерала Балаховича, считая его своим национальным героем или по крайней мере «выдающимся земляком». Впрочем, саму правомочность этого вопроса можно поставить под сомнение.

Родным наречием Станислава с детства было, очевидно, всё же белорусское. Позже он рассказывал, что его «сначала учили любить Польшу, а уж потом правильно говорить по-польски», но адресовалось это польской и весьма шовинистически настроенной аудитории, а в качестве примера патриотического воспитания генерал привёл своё увлечение романами Г. Сенкевича, которые, будучи переведёнными на русский язык, имели в России широкое распространение, образами благородных и мужественных героев увлекая едва ли не каждого гимназиста, независимо от его происхождения. С другой стороны, мемуарист, общавшийся с «Батькой» в 1918-1919 годах, не без иронии писал: «Эта личность, занимавшая ответственное положение, увлекалась романтикой ещё с гимназических времён и считала своим призванием следовать по стопам любимых ею героев средних веков, особенно она увлекалась образом Тараса Бульбы». И надо сказать, что суровый гоголевский казак в числе кумиров рядом с блестящими шляхтичами Сенкевича выглядит довольно странно для пылкого польского патриота... но отнюдь не для простого мальчишки, привлекаемого прежде всего красотою воинских подвигов, удалью и славой, а национальные раздоры ставящего на последнее место (если он вообще о них задумывается).

Пройдёт ещё немало лет, прежде чем выросший гимназист начнёт сознательно разыгрывать национальную карту, громогласно объявляя себя сторонником то «национальной Руси», то «Белорусской Державы», то «Второй Речи Посполитой»[59], и это, по рассказу Б. В. Савинкова, даже даст «Начальнику Польского Государства» Ю. Пилсудскому основание сказать, что Балахович - «человек, который сегодня русский, завтра поляк, послезавтра белорус, а ещё через день - негр». Пока же представляется правдоподобным предположить, что Станислав был человеком пограничной культуры, смешанного русско-польского диалекта и... романтической натуры, питавшейся смутными родовыми преданиями, в которых якобы участвовавшие в польском мятеже 1831 года предки выглядели не намного достовернее какого-нибудь «Булак-Бея», быть может, и вправду волновавшего воображение юноши.

Разумеется, утверждение одной из советских статей о «белобандите Балаховиче», будто у этого «помещика» «были имения в Польше и, кажется, где-то под Гатчиной» (?!), действительности не соответствует; существуют, однако, более достоверные упоминания, что отец будущего генерала не то арендовал, не то даже имел в собственности фольварк Стоковиево (или Стокопиево), причём в обоих случаях ссылка даётся на семейные источники. Вообще, путаница и противоречия, с которыми мы уже имели случай столкнуться, продолжаются и далее - чего стоит хотя бы приписываемый опять же самому генералу рассказ, будто его мать «умерла от побоев после допроса в ЧК в 1919 году», в то время как польский офицер летом 1920-го видел эту «милую старую пани» в добром здравии и специально подчёркивал в воспоминаниях: «никто ни разу не донёс большевикам, что это мать сыновей-“партизан”».

И подобные разночтения, требующие, очевидно, самостоятельного исследования, будут сопровождать нас ещё долго...

Семью Балаховичей нужно считать крепко укоренённой в католичестве, коль скоро старшему сыну родители прочили духовную стезю. Быть может, он потом расскажет об этом кому-либо из соратников по белогвардейской Северо-Западной Армии, и как знать, не оттого ли у генерала А. П. Родзянко под горячую руку сорвётся: «Он не военный человек, он - ксёндз-расстрига, он разбойник...» А герой этого «отзыва» вскоре отрекомендуется так: «Я белорус, католик, но я сражался за Россию, и я буду делать русское дело...»

Как бы то ни было, средства дать сыну приличное образование у Никодима Балаховича нашлись: Станислав, по утверждению его послужного списка, окончил в Петербурге частную мужскую гимназию, носившую имя его небесного патрона, - что вновь расходится с мемуарным свидетельством, будто после «четырёхлетнего практического агрономического курса» (должно быть, имеется в виду сельскохозяйственное училище) он с 1902 года, то есть с девятнадцати лет, начинает самостоятельную жизнь. Можно предположить лишь, что в выборе, сделанном старшим сыном, что-то насторожило родителей и отбило у них охоту впредь посылать детей в столицы - Иосиф, младший Станислава на одиннадцать с лишним лет (родился 17 октября 1894 года), окончил только четырёхклассное городское училище в Видзах, хотя в послужном списке и переправил его на Ковенское среднее сельскохозяйственное училище. О среднем из трёх сыновей - а кроме них, в большой семье Балаховичей было ещё шесть дочерей, - Мечиславе, 1889 года рождения, неизвестно практически ничего: старший писал, будто в годы Гражданской войны тот боролся с большевиками на Дальнем Востоке, однако следа в истории, в отличие от своих братьев, он не оставил.

Если толкование прозвища «Булак» как «человек, которого ветер носит», справедливо, то нужно признать, что начало штатской биографии Станислава вполне соответствовало этой характеристике. Он переменил несколько мест службы, пока не устроился управляющим в имение, расположенное неподалёку от его родных мест - в Дисненском уезде Виленской губернии. Там же он женится; впрочем, неясно, был ли брак его с Генрикой Гарбелль освящён Церковью, а если да, то почему впоследствии Балахович, уходя на военную службу, не представил официального свидетельства, позволившего бы его семье (от этого брака было трое детей) пользоваться установленными льготами: в послужном списке в графе «Холост или женат» деликатно помечено лишь - «сведений не имеется».

Большое влияние, по собственному признанию Балаховича, оказали на него события 1905-1906 годов. Аграрные волнения охватывали прибалтийские и привислинские губернии, и отзвуки их доходили и до Дисны. Станиславу не раз приходилось выступать арбитром при возникавших земельных конфликтах, и якобы именно тогда двадцатидвухлетний агроном получил от местных крестьян уважительное прозвище «Батька», которое будет сопровождать его в течение самых ярких и легендарных лет его жизни. Впрочем, гораздо больше политических вопросов Станислав Балахович был занят своими обязанностями управляющего имением. На этой должности он и встретил Первую мировую войну.

* * *

Нельзя сказать, чтобы братья Балаховичи устремились в ряды русской армии с первых же дней мобилизации. Скорее всего, это произошло лишь 15 ноября, когда, по формулировке послужного списка, «в службу вступил охотником (то есть добровольцем. - А. К.) на правах [вольноопределяющегося] 1[-го] разряда, [явившись] к Дисненскому Уездному Воинскому Начальнику», младший - Иосиф. Он был направлен в 53-й пехотный запасный батальон, в то время как старшего после короткого испытания сочли вполне пригодным для немедленной отправки на фронт, в кавалерийскую часть[60]. Уже 18 ноября, с назначением из Штаба Двинского военного округа, Станислав прибывает на службу во 2-й Лейб-уланский Курляндский Императора Александра II полк и зачисляется охотником в 5-й эскадрон. Отныне и до последних дней война будет его жизнью, его делом, его призванием.

Солдатом Станислав Балахович оказался храбрым, но с боевыми наградами ему явно не везло. После войны он рассказывал, что за первые же полгода службы получил Георгиевскую медаль и Георгиевские Кресты IV-й, III-й и II-й степеней, однако движение наградных документов, очевидно, было чем-то осложнено, и в результате официальное подтверждение в послужном списке нашла только III-я степень. Поскольку, однако, по существовавшим правилам представления к степеням Креста должны были делаться строго в порядке очереди, от низшей к высшим, приходится считать, что дурную шутку с лихим кавалеристом сыграла... многочисленность его подвигов, за которыми не поспевало делопроизводство.

Уже 4 июня 1915 года доброволец был произведён «за отличия в делах против неприятеля» в младшие унтер-офицеры, а на четвёртый день своего пребывания в новом звании - представлен к производству в первый офицерский чин прапорщика «за боевые отличия». Вскоре он заслужил в бою ордена Святой Анны IV-й степени с надписью «За храбрость» и III-ей степени с мечами и бантом, а в октябре - покинул ряды Курляндских улан в поисках наилучшего приложения своих сил и способностей.

При Штабе Северного фронта -1 ноября началось формирование партизанского отряда, получившего пышное наименование «Конного отряда особой важности (или «особого назначения»)». На зов формировавшего его поручика Л. Н. Пунина собираются отчаянные, энергичные, беспокойные офицеры, и среди них - прапорщик Станислав Балахович, состоящий в Отряде с первого дня его официального существования, и сразу же, несмотря на малый чин, назначенный командиром 2-го эскадрона.

Освоившись, Станислав организует вызов к себе «на сослужение» брата Иосифа, к тому времени окончившего Ораниенбаумскую Школу прапорщиков и год прослужившего в 7-м пехотном Ревельском Генерала Тучкова IV-го полку, восемь с половиной месяцев из этого срока командуя ротой. Обычно младший Балахович теряется в блеске старшего брата, более яркого, темпераментного, авантюристичного, однако, восстанавливая справедливость, следует признать, что офицером он был, по-видимому, ничуть не худшим. За период службы в пехоте он был награждён орденами Святой Анны IV-й степени с надписью «За храбрость», Святого Станислава III-й степени с мечами и бантом и произведён в подпоручики, а также зачислен в списки офицеров Ревельского полка. Последняя подробность выглядит немаловажной: состоять в полку ещё не значило быть включённым в полковую семью, и Станислав Балахович, например, так и оставался «прапорщиком армейской кавалерии, состоящим во 2-м Лейб-уланском Курляндском полку, прикомандированным к Отряду Особой Важности», - в то время как Иосиф числился «подпоручиком 7-го пехотного Ревельского полка». 29 мая 1916 года младший брат прибывает в отряд Пунина и получает назначение под команду старшего, во 2-й эскадрон. Вскоре приходит производство Иосифа в поручики, и он снова на один чин обходит Станислава, к тому времени произведённого в корнеты армейской кавалерии.

По наградным представлениям «Атамана отряда» (так официально именовался Пунин) Иосиф Балахович получает орден Святой Анны III-й степени с мечами и бантом, а для Станислава испрашиваются производства в корнеты и поручики, дополнительный год старшинства в чине, ордена Святого Станислава II-й степени с мечами, Святой Анны II-й степени с мечами и Святого Владимира IV-й степени с мечами и бантом. Но мы уже знаем, что старшему Балаховичу с наградами не везёт, - «шейные» (II-й степени) ордена Станислава и Анны, как и Владимира, он получит, похоже, не ранее чем через год, надолго отложится и производство в поручики, а неизбежно сопровождающая его путаница делопроизводства приведёт к тому, что на замену одного из испрашиваемых орденов Станиславу дадут... Анну III-й степени с мечами и бантом, уже давно у него имевшуюся. Не менее странным выглядит также, что Балахович не поднял дела о замене имеющегося ордена следующим по старшинству - обычная процедура в случае такой ошибки, - так и оставшись «дважды кавалером Святой Анны III-й степени», что резко расходилось с нормами наградной системы Российской Империи. Очевидно, сочувствуя неудачливому герою, Пунин в одном из представлений разражается настоящим панегириком своему подчинённому: «В течение 7-месячного периода (очевидно, с первых чисел февраля 1916 года, когда началась активная боевая работа Отряда при XLIII-м армейском корпусе. - А. К.) Корнет Балахович показал себя с самой выдающейся стороны, выказав безусловно огромную храбрость, решимость и редкую находчивость и предприимчивость. В боевой партизанской работе это лихой незаменимый офицер, везде и всюду идущий охотником и всегда впереди. За всю огромную боевую работу, понесённую этим доблестным выдающимся офицером, он заслуживает всяческого поощрения и награждения. Отличаясь неутомимостью (в течение 9 V2 мес[яцев] не был ни разу в отпуску) и громадной энергией, Балахович, будучи произведён в офиц[ерский] чин из вольноопределяющихся] и несмотря на отсутствие военной школы, показал себя талантливым офицером, свободно управляющим сотней людей в любой обстановке, и с редким хладнокровием, глазомером и быстротой оценки обстановки. Постоянно ведёт работу с минимальными потерями».

Нельзя не увидеть в этой характеристике многие из черт, которые будут отличать С. Н. Балаховича и в генеральских чинах, где он останется всё тем же лихим партизаном. А в дополнение к перечисленным мужеству, предприимчивости, глазомеру и проч. стоит подчеркнуть ещё одно важное качество: постоянную заботу командира 2-го эскадрона о своих солдатах, нашедшую как нельзя более яркое отражение в эпизоде разведки 23 января 1916 года, также запечатлённой одним из наградных листов.

«Он сам выскочил на полотно [железной] дороги, - пишет о Балаховиче Пунин, - и увидал, что фланг уже обойдён и перед глазами лежат около 8 немцев в 150 саженях с нацеленными винтовками. Оставалось было броситься лечь, - но тогда все пули попадут в людей цепи, стоящей сзади в шагах 30[ти]. Корнет Балахович, памятуя свой начальнический долг, - делает вид, что не видит немцев, - оборачивается и шипит: “ложись”. Люди легли. Сам же корнет делает ещё полуоборот и бросается в канаву. Немцы дают залп и ранят Балаховича. 3 пули попадают в Балаховича (2 в одежду), и корнет падает без чувств[61]...»

Корнет Балахович показал в этом деле, кроме испытанной своей храбрости и громадного самообладания, что он весь проникнут сознанием начальнического долга перед своими людьми. Своей грудью он защитил от неминуемой опасности своих людей».

А такое солдат запоминает накрепко. И когда в начале осени 1916 года погиб в бою Атаман отряда поручик Пунин, у Станислава Балаховича - удачливого, заботливого, самоотверженного и лихого командира, пользующегося безусловным авторитетом у подчинённых, - очевидно, были все основания претендовать на должность начальника[62] отряда, однако ему пришлось довольствоваться прежней должностью до середины апреля 1917 года, когда - не на «революционной» ли волне, как любимец солдат? - он становится помощником начальника отряда по строевой части. В революционных условиях карьеры делаются быстрее, и не исключено, что надежды на это лелеял Балахович-старший, сдавая 2-й эскадрон Балаховичу-младшему, который к тому времени успел получить орден Святого Станислава II-й степени с мечами, пулю в левое колено и производство в штабс-капитаны, обогнав брата уже на два чина[63] (старшего произведут в поручики лишь 24 июня).

В тяжёлые дни середины - конца августа, когда трещал под ударами немцев разложенный Советами и комитетами Северный фронт и в спешке эвакуировалась Рига, отряд имени Лунина, как он теперь назывался, сражался в числе последних, кто прикрывал общее отступление, и даже поздней осенью продолжал боевые разведки, за что Станислав Балахович в октябре и ноябре испрашивал для своих солдат Георгиевские Кресты. В свою очередь, и подчинённые выразили свою любовь и уважение к боевому офицеру, на общем собрании эскадрона присудив ему солдатский Георгиевский Крест IV-й степени с лавровой ветвью на ленте[64]. Награждение было утверждено приказом по корпусу от 7 ноября, уже после большевицкого переворота, и примерно в это же время состоялось долгожданное производство поручика Балаховича в штаб-ротмистры, но... 30 ноября большевицкий Военно-революционный Комитет при Ставке Верховного Главнокомандующего издаёт «Положение о демократизации армии», один из пунктов которого гласит: «Офицерские, классные чины и звания и ордена упраздняются, впредь выдача орденов не разрешается, ношение орденов отменяется, кроме Георгиевских крестов и медалей, кои носить разрешается».

Судьба вновь жестоко посмеялась над Балаховичем - но не чрезмерной ли уже станет её ирония, когда вскоре мы увидим этого доблестного офицера и будущего Белого генерала... под красными знамёнами?

* * *

Сроднившийся со своими партизанами и выбранный, наконец, начальником отряда Станислав Балахович оставался с ними весь последний период мировой войны на Восточном фронте (ноябрь 1917 - февраль 1918 года), когда сама война носила уже какой-то странный характер. Официально она не была окончена, хотя перемирие вроде бы было заключено; несмотря на это, немцы то и дело рывками продвигались вперёд, не особенно оглядываясь на идущие в Брест-Литовске переговоры; что же касается фронтовых частей, то они - всё равно, желали ли демобилизоваться и ринуться по домам, делить «землю и волю», или ещё видели в наступающем «германце» прежнего врага, - должны были в своих поступках считаться по меньшей мере с одним немаловажным фактом: не воюя по-настоящему, немцы тем не менее с врождённым педантизмом продолжали брать в плен тех, кто, не сопротивляясь, попадался на их пути.

Для партизан отряда имени Лунина это обстоятельство имело значение гораздо большее, чем для остальных солдат и офицеров развалившейся армии, — ведь их лихие действия были слишком хорошо памятны противнику. И неважно даже, существовал ли на самом деле приказ германского командования не считать партизан военнопленными и захваченных расстреливать на месте, и вздёргивали ли немцы на виселицу тела убитых, которые попадали к ним в руки: это уже было отрядной легендой, и, быть может, и вправду романтически настроенная офицерская молодёжь именовала себя «рыцарями смерти» и имела при себе ампулы с ядом на случай плена... так что и теперь, несмотря на крушение большого фронта, сдаваться в плен им явно не приходилось.

Надо сказать, что «пунинцы», которых с этого момента можно уже называть «балаховцами», были не одинокими в своём «индивидуальном» сопротивлении продвигавшемуся врагу. То и дело отдельные полки или батареи, с боями или без них - как повезёт - отрывались от противника и глухими прифронтовыми дорогами, в относительном порядке, вновь возвращаясь от «революционной дисциплины» к дисциплине воинской и поневоле по-старому подчиняясь остававшимся ещё на своих местах, вчера ещё униженным офицерам, — двигались вглубь страны, чаще всего, наверное, вообще не понимая, что придут-то они не просто «домой», а к большевикам.

К началу марта сильно поредевший отряд - ещё в ноябре в нём насчитывалось лишь два эскадрона вместо прежних пяти, а сейчас оставалось всего около полусотни всадников во главе с братьями Балаховичами, - осаживая под натиском продвигающихся вперёд германских войск, был прижат к узкой водной перемычке, соединявшей Чудское и Псковское озера. Растеряв значительную часть отряда при отступлении, его командир не растерял боевого задора, огрызаясь весьма активно и чувствительно и сумев, несмотря на давление противника, переправиться на «русский» берег с «лифляндского», но после этого всё же вынужден был отправить посыльного за помощью к советским властям в Гдов. В последовавшем 5 марта бою с немцами Станислав Балахович был тяжело ранен и эвакуирован для лечения в Петроград, а остатки отряда принял Иосиф.

Два с лишним месяца старший Балахович, очевидно, перебирает различные варианты своего дальнейшего поведения. Сначала он присматривается к начавшимся формированиям польских национальных частей, которые, однако, вскоре прекращаются большевиками, а затем едет в Москву и начинает добиваться «аудиенции» у Народного Комиссара по военным и морским делам и Председателя Высшего Военного Совета - Троцкого.

Похоже, что встреча и в самом деле имела место - по крайней мере, полномочиями на формирование конного полка Станислав заручился неотразимыми; тогда же, однако, он устанавливает отношения и с французской миссией, представители которой должны были подталкивать его к поступлению на советскую службу, ещё надеясь восстановить рухнувший Восточный фронт против немцев и будучи готовыми для этого сотрудничать хоть с большевиками, хоть с их противниками. Драться с немцами Балахович очень хотел, тем более что его родные места, где оставалась и семья (жена его, Генрика, умерла от рака в том же 1918 году[65]), оказались оккупированными; но, очевидно, всеядная политика бывших «союзников» вызвала у него разочарование, потому что одновременно Балахович нащупывает связи с тайными офицерскими организациями.

Попытка большевиков уже тогда разыграть патриотическую карту и под лозунгом борьбы с немцами и охраны русских рубежей привлечь к себе офицерство имела крайне неоднозначные последствия. Кто-то попадался на приманку и оказывался на Волге или Дону - против своих же недавних соратников по Великой войне, но кто-то и использовал открывающуюся возможность для легализации тайных кружков, вынашивавших антибольшевицкие замыслы. Прикрываясь девизом «Армия вне политики» и испытывая, очевидно, к немцам не менее жгучую ненависть, чем к их ставленникам большевикам, штаб генерала А. В. фон Шварца планировал формирование одиннадцати полков, при удобном случае выступивших бы против Советской власти. Конечные результаты подобной деятельности, должно быть, уже никогда не будут известны, но о том, что конный полк Балаховича, формировавшийся в Лужском уезде Петроградской губернии и первоначально именовавшийся «1-м Лужским партизанским», включался в свои расчёты «организацией генерала Шварца», - существует совершенно определённое свидетельство генерала Б. С. Пермикина[66], который в чине штаб-ротмистра вместе со своим старшим братом зачислился к Балаховичу, укрывшему их от угрозы ареста Чрезвычайной Комиссией. Ещё одним свидетельством того, что все революционные иллюзии Станислава, если они у него и были ранее, оказались изжитыми уже к концу весны, можно считать начало антибольшевицких восстаний под Лугой... сразу после приезда туда из столицы командира нового полка.

Было ли это случайным совпадением? Или, быть может, своеволие и разгул самих балаховских партизан, обижавших мирное население, провоцировали недовольство? Такие предположения можно было бы строить, если бы не существовало свидетельства одного из агентов Станислава - молодого морского офицера - о том, что он «по поручению полковника Балаховича подготовлял крестьянские восстания в мае - июне 1918 года»[67]. Не исключено, что Балахович, к этому времени, возможно, уже имеющий кадр для будущего формирования, рассчитывал на крупномасштабные выступления, которые позволили бы быстро развернуть значительные силы и свергнуть Советскую власть, однако надежды не оправдались: народное движение было ещё слишком слабым, да и неизвестно, кого крестьяне в те дни боялись сильнее - большевиков, ещё не обрушивших на деревню грабительскую продразвёрстку, или немцев, оккупировавших Псков и имевших в нескольких переходах от той же Луги целую пехотную дивизию...

А для Балаховича медаль поворачивалась оборотной стороной: коль скоро организовать и возглавить массовые восстания не удавалось, приходилось в качестве командира советского полка и начальника гарнизона Луги эти же восстания подавлять. Вернувшись из одной такой экспедиции, пьяный Балахович якобы говорил: «Теперь-то наверно не будут сомневаться в том, что я сторонник советского строя», и рассказавший об этом большевицкий автор в его словах услышал «иронию», хотя скорее можно было бы предположить в них горечь человека, вдруг ощутившего себя запутавшимся... И конечно, подобная обстановка способствовала развитию в людях худших качеств, тем более что подлинные цели формирования, по словам Пермикина, «держались в секрете даже от большинства офицеров».

Слово «офицер», крамольное на советской территории, здесь является скорее не оговоркой, а «проговоркой» и свидетельствует о том, что шило в мешке несдержанному на язык Балаховичу утаить было крайне трудно. Подозрительным для всякого «сознательного товарища» должен был казаться и сам внешний вид Лужского полка, многие из партизан которого, по воспоминаниям очевидца, «производили впечатление юнкеров».

«Через окно, выходящее во двор, видна группа спешивающихся всадников в защитных солдатских рубахах, со шпорами, при шашках и винтовках, - рассказывает другой, сам человек военный. - Все рослый, бравый народ, с драгунской выправкою. Всё будто по-старому - и форма, и седловка. Не хватает только погон на плечах, да вместо царской кокарды тёмное пятно на околыше.

Слышится обычная ругань, матерщина, прибаутки, смех...»

Генерал Г. И. Гончаренко, чьему перу принадлежит процитированное описание, в своих воспоминаниях, - правда, беллетризованных и не всегда достоверных, - вообще утверждает, что при первой же случайной встрече, только установив наличие общих знакомых по 2-й кавалерийской дивизии (куда входили Курляндские уланы), Балахович сразу разоткровенничался:

«— Черти полосатые!.. Посадили на собачий паек!.. Разведка (расположения немцев, - А. К.) - это только так, для блезиру!.. Усмиряй мужичье, не то на Волгу пошлём против чехов!.. Или на Дон, против деникинских белогвардейцев!.. Как вам это пондравится?

Он советуется со мной относительно предстоящего похода, чтобы “мужичье ненароком не взяло его в переплёт”... Ведь он же, ей-Богу, единомышленник, белогвардеец, контр!..»

«Троцкий - шеф, а в карманах у молодцов и господ офицеров до сих пор царские вензеля лежат!..» - вспоминает Гончаренко ещё одну откровенность Балаховича, который, если сказал именно так - скорее всего приврал (какие и почему вензеля должны были оказаться у вновь набранных партизан?); но вот построение его отряда на вечернюю молитву мемуарист якобы видел своими глазами, а это демаскировало «советский полк» не хуже любых вензелей...

С другой стороны, на крестьян привычная по «царской службе» команда «На молитву, шапки долой» перед строем балаховцев должна была производить впечатление благоприятное, и оно находило дальнейшее подтверждение, ибо командир Лужского полка быстро научился даже в ходе карательных экспедиций демонстрировать свою «контрреволюционную сущность»: во время лихих расправ страдали... местные коммунисты или работники «комитетов бедноты», а за Балаховичем всё прочнее и прочнее укреплялось прозвище «Батька» (самому же ему оно нравилось ещё и оттого, что заменяло невыносимое для уха «товарищ командир»...).

Но у центральной власти появлялись на его счёт определённые подозрения. Благонадёжность уже ставилась под сомнение, командира полка нервировали угрозами отправить на «междоусобный» Волжский фронт, и если сначала удавалось, ссылаясь на Троцкого, обходиться без комиссара, то к октябрю в полк, именовавшийся теперь «Особым конным полком 3-й Петроградской дивизии», стали присылать коммунистов. Беспокоил и Штаб Петроградского военного округа, придиравшийся к денежной отчётности (вполне вероятно, и вправду небезупречной). Балахович должен был чувствовать себя волком, окружённым кольцом красных флажков...

Узнав о том, что во Пскове представителями русского офицерства достигнуто с местными оккупационными властями соглашение, по которому при поддержке немцев начиналось формирование русских белогвардейских частей, он командировал за демаркационную линию штаб-ротмистра Пермикина и поручика Видякина с поручением оговорить условия перехода Особого конного полка во Псков. Балахович просил оставить его во главе полка, произвести в ротмистры, подтвердить дореволюционные офицерские чины остальному командному составу и сохранить структуру своей части, обещая привести 500 штыков, 200 шашек и 8 конных орудий, что в принципе соответствовало численности значительно возросшего в течение лета - осени Особого полка. Очевидно, готовясь к переходу (вряд ли это можно было бы сделать в последний момент), он тайно печатает листовку-воззвание:

«Братья-крестьяне!

По вашему призыву я, батька Балахович, встал во главе крестьянских отрядов. Я, находясь в среде большевиков, служил Родине, а не жидовской своре, против которой я создал мощный боевой отряд...

Объявляю беспощадную партизанскую войну насильникам. Смерть всем, посягнувшим на веру и церковь православную, смерть комиссарам [и] красноармейцам, поднявшим ружье против своих же русских людей. Никто не спасётся.

С белым знаменем вперёд, с верой в Бога и в своё правое дело я иду со своими орлами-партизанами и зову всех к себе, кто знает и помнит батьку Балаховича и верит ему»...

Это ещё отражение колебаний, выступать ли самостоятельно или присоединяться к формирующимся во Пскове регулярным войскам, - но течение событий вскоре заставило «Батьку» сделать решительный выбор.

«...Осенью 1918 года ему стало скучно, и он решил переметнуться на другую сторону», - читаем мы сегодня в исследовании, претендующем на историчность. На самом же деле «ему» стало бы, наверное, не скучно, а страшно, если бы Станислав Балахович вообще склонен был испытывать подобное чувство. Большевицкая петля сжималась всё туже, и копившееся напряжение разрядилось 26 октября столкновением в Спасо-Елеазаровском монастыре.

Древняя обитель над болотистым восточным берегом Псковского озера была местом стоянки 1-го эскадрона, которым командовал старший из братьев Пермикиных. Официально задачей было наблюдение за побережьем и нейтральной зоной, на самом же деле через Пермикина осуществлялась связь с его братом, под фамилией «Орлов» возглавлявшим сейчас белый гарнизон Талабских островов (на Псковском озере, вёрстах в десяти напротив монастыря). Передовые позиции, занимаемые эскадроном, должно быть, заставляли советские власти относиться к нему с повышенным вниманием, и к Пермикину-старшему из столицы «были командированы три партийца для создания бюро и проведения политработы». Их угрозы «отправить его, Перемыкина, и любого из командиров на Гороховскую[68] в ВЧК» 26 октября спровоцировали командира эскадрона на переход во Псков, Балахович же всем произошедшим был поставлен в крайне щекотливое положение.

Ситуация ещё ухудшилась с уходом во Псков 28 октября трёх пароходов советской Чудской флотилии; Балаховича потребовали в Петроград, а оттуда, на случай его отказа, выехали чекисты для ареста «Батьки». Однако он, буквально под носом у столичных эмиссаров, собрал те подразделения Особого полка, какие успел, и, подбодрив «сынков»: «С Богом! Смелыми Бог владеет!» - 4 ноября прорвался через правый фланг соседнего боевого участка (находившиеся там части, похоже, просто расступились, пропуская балаховцев) и осчастливил своим появлением древний Псков.

Из альтернативы - «хоть с большевиками, да против немцев» или «хоть с немцами, да против большевиков», - Балахович, хорошенько присмотревшись к Советской власти, в конце концов выбрал всё же второе, - и теперь уже открыто стал «белобандитом».

* * *

Надо сказать, что бандитом его сразу посчитали и многие из новых соратников. Офицеры спешно формировавшегося «Псковского корпуса Северной Армии», всемерно старавшиеся придать своим отрядам вид регулярных полков и батарей, увидели в прибывающих с красной стороны балаховцах только внешнюю дезорганизованность (немедленно квалифицированную как «пропитанность тлетворным духом совдепщины»), заподозрив, что «красноармейская разнузданная банда внесёт разложение и только ослабит регулярные части». Кроме того, так и осталось до конца неясным, сколько же войска привёл с собою Балахович: называемые цифры варьируются от 850 человек, в том числе не менее 250 конных, и четырёх орудий (с учётом ранее перешедшего эскадрона Пермикина), - что, в общем, вполне соответствовало первоначальным обещаниям, - до 120 конных с двумя пушками, что якобы вызвало обвинения Балаховича в обмане и торговлю вокруг признания его чина и сохранения отряда в неприкосновенности.

Впрочем, условия, на которых была достигнута договорённость о переходе, несмотря на все эти недоразумения и недоверие, изменены не были. Бывший Особый полк стал называться теперь «отрядом Булак-Балаховича» - двойная фамилия отныне прочно закрепляется за его командиром, - а сам он был-таки произведён в ротмистры. Более того, появление на довольно тусклом псковском небосклоне столь яркой звезды привело и к образованию своего рода «балаховской партии», прочившей «Батьку» на высший военный пост в новых формированиях.

Про Балаховича рассказывали и что он отказывался от таких предложений, и что он чуть ли не готовил переворот - при посредстве в первую очередь своего недавнего подчинённого Видякина, пристроившегося к этому времени в Штаб Псковского корпуса. Как бы то ни было, считать неожиданно последовавшую 22 ноября отставку командующего Северной Армией генерала А. Е. Вандама исключительно следствием интриг балаховцев вряд ли правомерно. В результате закулисной игры, к которой у её устроителей хватило ума не привлекать широкие офицерские круги, свои посты покинули почти все старшие штабные чины, а для командования корпусом (из которого, собственно, и состояла грозная лишь по названию «Северная Армия») вызвали командира одного из стрелковых полков.

А положение было поистине угрожающим. У белых было три отряда, именовавшихся полками, и несколько мелких частей, именовавшихся отрядами, при двух артиллерийских батареях, испытывавших катастрофический недостаток амуниции, боеприпасов и конского состава. 9—10 ноября в Германии разразилась революция, и её армия стала с угрожающей быстротой разлагаться по тому же сценарию, что и русская полтора года назад, а Псковский корпус оказывался лицом к лицу с советской 7-й армией, значительно превосходившей его по численности. 23-24 ноября белая разведка установила накапливание большевицких войск в непосредственной близости от города, и к вечеру 24-го уже явно определилось их наступление на Псков. На позиции восточнее его предместий спешно выступили белые полки - каждый не достигавший численности нормального батальона, плохо вооружённые, ещё хуже одетые и практически совсем не обученные и не сколоченные.

Отдельная задача возлагалась на отряд Балаховича, который должен был скрытно обойти левый фланг наступающих советских войск и ударом по их ближним тылам дать сигнал к общей атаке. «Шашкам скучно в ножнах, через три часа вы обо мне услышите... Скорее драться, всё равно с кем, лишь бы драться!» - с присущим ему позёрством заявил Булак, уводя своих партизан в рейд, но... дело пошло так, что выдвинутой на позиции пехоте Псковского корпуса пришлось испытать красный удар раньше.

Главная советская группировка превосходила белых в четыре раза, будучи к тому же значительно лучше экипирована: достаточно сказать только, что некоторые части белых принимали штыковой бой, не имея штыков и отбиваясь прикладами. Прикрывавшие левое крыло германские войска, которых большевики остерегались задевать, без боя обнажили свои позиции и приступили к эвакуации. Псковскому корпусу угрожал обход левого фланга, начались беспорядки в самом городе, и войска, выдерживавшие в течение целого дня ожесточённый бой, начали отходить в общем направлении на Изборск, оставляя город к северу. К вечеру 26 ноября 1918 года Псков был занят передовыми частями Красной Армии.

Что происходило в это время с отрядом Балаховича, неясно и до сих пор. Возможно, натолкнувшись на сопротивление противника или просто оценив его численное превосходство над своими четырьмя сотнями штыков и шашек, «Батька» принял решение отходить, сделав при этом, очевидно, ещё больший крюк, чем отступающая на Изборск пехота, и вышел в конце концов к станции Нейгаузен, - фактически не выполнив задачу, быть может подведя тем самым основные силы, но сохранив боеспособным свой отряд, что теперь, когда остальные части оказались сильно потрёпанными, было очень важно. Скорее всего, руководствуясь именно этим, командующий корпусом произвёл ротмистра в подполковники «за удачное отступление от Пскова и за сохранение своего отряда при выполнении этой тяжёлой операции».

Окрылённые псковским успехом большевики, поощряемые беспорядочной эвакуацией германских войск, продолжали развивать своё наступление, и уже 28 ноября 7-й армии было приказано продвигаться левым флангом через Нейгаузен на Верро - Валк, а правым на Нарву - Ревель. После боев у Нейгаузена и Верро отряд Балаховича вместе с другими отступившими от Пскова белыми частями отходит к северу, на Юрьев. Казалось, что территория бывшей Эстляндской губернии прочно взята в красные клещи и если не дни, то недели белых здесь сочтены.

Однако получилось совсем не так. Главнокомандующий вооружёнными силами «самоопределившейся» Эстонии, полковник русского Генерального Штаба И. Я. Лайдонер, сумел организовать добровольческие отряды и приступить к мобилизации для отпора советскому наступлению. Командованием переименованной в корпус Северной Армии, вошедшей в соприкосновение с эстонскими войсками, 8 декабря был заключён с ревельским правительством договор об «общих действиях, направленных к борьбе с большевизмом и анархией», на условиях невмешательства Северного корпуса во внутренние дела Эстонской Республики и постановки русских войск на эстонское довольствие в счёт будущего государственного долга России. Корпус входил в оперативное подчинение Лайдонеру, главным же направлением будущих совместных операций называлась «Псковская область».

Но пока до этого было ещё далеко. По оценке стороннего наблюдателя, «“Северный Корпус” представлял жалкое подобие войска.

Без денег, без какого-либо хозяйственного обеспечения, без необходимого, часто без сапог, - люди “Корпуса” не разбегались единственно в силу энергии и своеобразного обаяния кучки офицеров: Булак-Балаховича, Пермикина, Ветренко, Видякина и др., рьяно настаивавших на борьбе с большевиками и не покидавших ни на минуту свои части». Силы корпуса в конце декабря 1918 года вряд ли превышали 4 000 штыков и шашек при 6 орудиях, причём до 20% боевого состава и треть артиллерии приходились на отряд «Батьки». В оперативном отношении корпус подразделялся на три небольших группы, одна из которых действовала на Валкском, другая - восточнее, на Юрьевском направлении (отсюда названия «Западная» и «Восточная» соответственно), а третья - на Нарвском («Северном»), в противовес чему Юрьевская группа могла именоваться также «Южной». Основу последней и составляли партизаны Балаховича.

С середины января 1919 года начинается контрнаступление русских и эстонских войск на южных направлениях, которое привело 31 января к занятию Валка и 1 февраля - Верро. Западный берег Чудского озера был также очищен от красных, а вдоль берега Псковского озера союзники продвинулись почти до уровня Печор. Успешные операции поднимали боевой дух, отразившийся в приветствии, которое 24 февраля адресовал соратникам Балахович-младший (он был произведён в ротмистры, числясь к тому времени по кавалерии), временно командовавший Южным отрядом вместо заболевшего брата: «В час великого народного испытания Эстония приютила на своей территории наш Отряд и дала нам возможность собраться с силами против общего врага. Сегодня в торжественный день празднования годовщины самостоятельности Эстонии от всей души приветствуем молодую Республику. Счастлива страна, начавшая свою историю столь блестяще. Храбрые сыны Эстонии показали всему миру пример геройской воинской доблести и мужественной стойкости своих мудрых военачальников и правителей. Наш Отряд счастлив быть в тесном союзе и дружбе с эстонскими и финскими войсками[69], с которыми он слился в единой воле к победе над разорителями народов - большевиками».

Этот пафос, быть может, преувеличенный, разделял и старший брат, приписавший от своего имени: «Вполне присоединяюсь к высказанным здесь пожеланиям и вполне разделяю выраженные здесь чувства. Начавшееся движение против большевизма в России и помощь дружественной Эстонии дают мне право крикнуть громкое ура за окончательную победу и союз с Эстонской Республикой»[70], хотя не только окончательная победа рисовалась лишь где-то в туманной дали, но и положение наступающих ещё нельзя было назвать прочным: район Юрьева оставался подверженным большевицким набегам по льду Чудского озера, выводившим противника в тыл всей Южной группировки.

Попытка переноса боевых действий на «эстонскую» территорию, предпринятая красными в конце февраля, не удалась - их передовые части были отбиты Балаховичем, но и ответная экспедиция за озеро сорвалась из-за того, что базировавшиеся на остров Норка партизаны не выступили вовремя и нарушили тем самым координацию действий с частями, продвигавшимися по берегу Чудского озера. Вину за это вступивший в командование Южным отрядом генерал А. П. Родзянко возложил персонально на Булак-Балаховича, который оправдывался тем, что на льду появились трещины «и нельзя было двигаться без большого риска».

Стремясь восстановить свою партизанскую репутацию, Балахович в ночь на 16 марта предпринимает дерзкий налёт на Раскопель - базу советской Чудской военной флотилии на восточном берегу озера. Сосредоточившись на острове Норка, партизаны численностью от 300 до 400 штыков и шашек под покровом ночной темноты прошли по льду более 20 вёрст и к рассвету достигли твёрдой земли, где, пользуясь нерадивостью охранения красных, позволили себе сделать остановку и напиться чаю (заметим, что никто из местных жителей не сделал попытки оповестить Раскопель, очевидно, сочувствуя балаховцам).

К 10 часам утра база была обложена со стороны суши и сдалась практически без сопротивления, не успев сделать ни одного выстрела из своих четырёх пулемётов и двух 75-мм орудий. В течение пяти часов Балахович довольно бестолково бил по окрестностям из захваченных пушек (вывезти их он всё равно не мог), а посчитав поднятый переполох достаточным - двинулся в обратный путь, уже будучи обременённым обозом из ста подвод, вывозивших с базы военное имущество, и тремя трофейными автомобилями. Не интересовавшие белых краснофлотцы в подавляющем большинстве разбежались, и их никто не тронул.

Проходит чуть более двух недель, и 5 апреля партизаны совершают ещё один набег, теперь уже на Гдов. «Он захватил казначейство, пленных, пулемёты, много снаряжения и благополучно, почти без потерь, вернулся в исходное положение», - признавал генерал Родзянко. В ответ большевики сделали попытку захватить остров Норка, но она была легко отражена Балаховичем и старшим Пермикиным, после чего выступившая на поверхности льда вода прекратила подобные операции.

Вскоре подполковник Булак-Балахович был произведён в полковники, что как будто говорило о признании его заслуг. «Подполковник] Балахович, - свидетельствовал даже неприязненно относившийся к нему Родзянко, - действовал весьма энергично; прекрасно налаженные команды лазутчиков проводили своего “батьку”, как они его называли, в тыл к противнику чрезвычайно искусно и почти всегда без потерь. В этих лазутчиках была главная сила и причина успехов отряда Балаховича: Балахович никогда, несмотря ни на какие приказания, не двигался вперёд, если его лазутчики не ручались ему за то, что набег можно произвести без риска потерпеть неудачу. Таковое отношение к приказаниям часто расстраивало задуманную операцию, иногда подводило соседей, но зато действительно подполковник] Балахович почти никогда не нёс потерь и часто самыми незначительными силами достигал больших результатов и захватывал большую добычу». Наряду с этим звучали и нарекания в адрес балаховских партизан, которые, кроме дележа трофеев и общей недисциплинированности, обвинялись и в расправе над несколькими финскими добровольцами, осмеливавшимися срывать с русских солдат погоны и кокарды - в их глазах символы «старого режима».

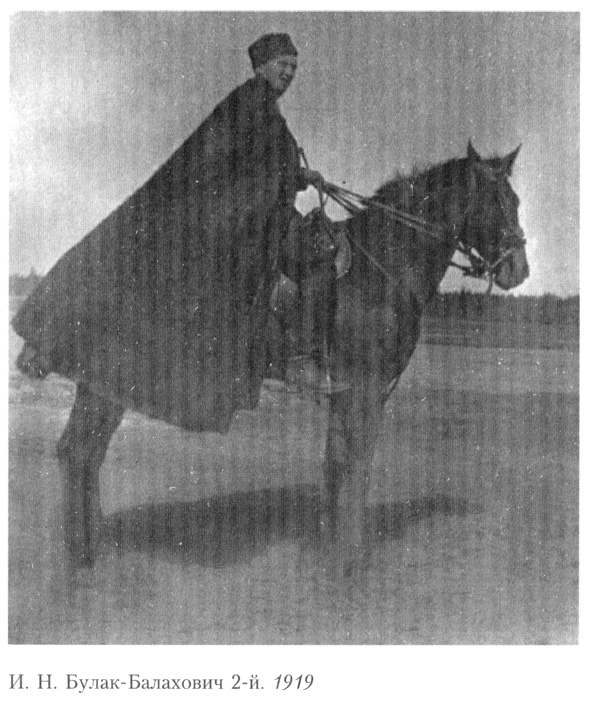

Далеко не лучшей была и репутация «Батьки» среди тех офицеров, кто не служил с ним вместе и не видел его в боевой работе. «Он человек низкой нравственности, нечестный и в политике оппортунист, он жесток, любит расстреливать собственноручно, не жалея в случае проступка и своих людей. Он весьма склонен к грабежу, но здесь на это смотрят снисходительно...» - записывал двумя месяцами позже первые слухи о Балаховиче офицер, только что прибывший на Северо-Западный театр, признавая, однако, его на основании тех же слухов одним из «наиболее выдающихся партизан». Стремлением генерала Родзянко оторвать «Батьку» от его «сынков» и привести последних в регулярный вид было вызвано учреждение фиктивной должности инспектора кавалерии Северного корпуса (в течение всего 1919 года белая конница на Северо-Западе не превышала двух полков), на которую и был назначен полковник Станислав Балахович. Его конным отрядом, ещё ранее переименованным в «Конный полк имени Булак-Балаховича», остался командовать Иосиф.

Последствия, впрочем, оказались противоположными ожидаемым: часть партизан, наиболее преданных «Батьке», после его повышения «рассеялась», и пришлось поручать Булаку собирать из них новый партизанский отряд, что было совершенно необходимо ввиду предстоявших боевых операций.

* * *

Боевой дух белых благодаря предшествовавшим небольшим, но в целом успешным операциям был довольно высок, с начала весны ожидалось увеличение помощи со стороны союзников по Антанте, опыт Гражданской войны обещал удачу дерзким и решительным, - и Северный корпус изготовился к броску на Петроград. Для этого русские части были сосредоточены в районе Нарвы, куда перешли и войска бывшего Южного отряда. Концентрируя все силы на кратчайшем направлении Нарва - Ямбург - Гатчина - Петроград, Родзянко, однако, не планировал в дальнейшем придерживаться исключительно его, а намечал после прорыва неприятельской обороны развести войска почти под прямым углом — на Петроград и вдоль берега Чудского озера на Гдов. Псковское направление было оставлено целиком на попечение 2-й эстонской дивизии полковника Пускара (1-я, генерала Теннисона, подпирала нарвский участок), что явилось вскоре источником многих нежелательных событий.

Наступление на Гдов было поручено Балаховичу, получившему в своё распоряжение, помимо Конного полка своего имени (под командой младшего брата) и вновь собранных партизан под командой капитана Григорьева, ещё и Балтийский полк полковника Вейсса, сформированный в Эстонии из остзейских немцев, но подчинённый командованию Северного корпуса. Ранним утром 13 мая 1919 года весь корпус перешёл в наступление, а уже 15-го, продвигаясь по территории, население которой относилось к нему с явным сочувствием, Балахович занял Гдов, где учредил местное гражданское самоуправление. Опираясь на поддержку крестьян, «Батька» разводил свои немногочисленные войска широким веером; рыскавшие по красным тылам партии разрушали мосты, вносили деморализацию, диверсией вновь парализовали советскую флотилию в Раскопели. Не переоценивая народное движение, чьи цели формулировались коротко и ясно - «долой войну, да здравствует свобода дезертиров и частная собственность, долой жидов и кровопийц-коммунистов», - Балахович предоставлял возможность тем, для кого намерение посчитаться с «кровопийцами» преобладало даже над главным лозунгом «долой войну», полную возможность осуществить это желание, и численность балаховских отрядов возрастала. А вскоре красным стало не до Гдова...

Среди войск советской Эстонской дивизии, расположенной на псковском участке, должно быть, начали возрождаться национальные чувства, и в ночь на 24 мая начальник дивизии, Штаб её 1-й бригады и один из полков перешли к «своим», оголив участок фронта, куда немедленно повёл наступление полковник Пускар. Деморализованные части соседней 10-й стрелковой дивизии обратились в бегство, во второй половине дня 24 мая принявшее массовый характер, и вечером 25-го эстонцы вошли в западное предместье Пскова, несколько задержавшись там из-за взрыва моста через реку Великую. Окончательно город был занят ими утром 26-го.

Когда генерал Родзянко узнал о начавшемся движении 2-й эстонской дивизии на Псков и о том, что находившиеся в Раскопели советские корабли также могут быть захвачены эстонцами, - он потребовал скорейшего наступления и от отряда Балаховича. Подобный «бег наперегонки» стал закономерным следствием апрельского отказа Родзянки от действий на псковском направлении и передачи последнего Пускару; теперь же это приводило к главенству эстонцев на южном участке фронта, не избавляя в то же время от разбрасывания русских сил: с продвижением Балаховича всё дальше и дальше к югу увеличивался разрыв между его отрядом и войсками ямбургского направления, куда пришлось направить отобранный у Булака Балтийский полк, вместе с несколькими новосформированными частями прикрывший этот пустующий сектор. У «Батьки» теперь оставались полк его имени, партизаны Григорьева и... включающиеся в борьбу крестьяне да перебегающие красноармейцы.

Правда, вряд ли он в те дни испытывал беспокойство по этому поводу: слишком сильна была эйфория удачного наступления. Опередить Пускара во Пскове не удалось (и в связи с этим Балахович просто вынужден был признать права эстонцев на захваченную в городе военную добычу и предоставить им торговые льготы при закупках псковского льна, что впоследствии, конечно, было поставлено ему в вину), но даже несмотря на это, прибытие «Батьки» во Псков 29 мая из Раскопели, по Чудскому, Псковскому озёрам и реке Великой, вылилось в настоящий триумф.

«Величественную и незабываемую картину, - неистовствовала от восторга местная газета, - представляла и самая встреча.

Когда на речной глади показались суда батьки-атамана, когда на носу передового судна обрисовалась его всем знакомая фигура, - взрыв приветствий, громовое ура, клики восторга и радости потрясли собравшуюся на пристани многотысячную народную массу.

Дети и старики протягивали руки, женщины плакали».

«Разбив главные силы противника, пытавшиеся прорваться к Пскову (не совсем понятно, что имеется в виду. - А. К.), 29 мая я прибыл в город и согласно приказа Главнокомандующего эстонскими войсками и командующего войсками Отдельного Корпуса Северной Армии принял командование военными силами Псковского района», - объявлялось в «Приказе № 1 по Псковскому району». Населению предлагалось «сохранять полное спокойствие»: «Мои войска победоносно продолжают своё наступление. Все попытки противника оказать сопротивление быстро ликвидируются».

«Я командую красными ещё более, чем белыми... Красноармейцы и мобилизованные хорошо знают, что я не враг им, и в точности исполняют мои приказания...» - говорил «Батька» поднявшей его на руки ликующей толпе, и в этих словах было много правды. Белые отряды дерзко шныряли по всему уезду, уже 31 мая Иосиф Балахович во главе Конного полка вошёл в Лугу (более 120 вёрст от Пскова и 110-ти - от Гдова), и в тот же день поступили известия об организованной сдаче в плен целого советского полка. Подобные случаи продолжались и в течение следующих недель, так что «Батька» мог даже позволить себе заявить пришедшим к нему крестьянам-добровольцам: «Нет у меня для вас ружей, вы вернитесь, запишитесь к большевикам, возьмите ружья и возвращайтесь ко мне». - «Так и сделали!» - не без самодовольства рассказывал он позже.

Не случайно поэтому, что противоборство на псковском участке фронта принимало подчас чисто пропагандистские формы. Приказы и обращения за подписью Булак-Балаховича выходили одно за другим и получали широкое распространение, вселяя надежды и призывая к борьбе:

«Дети, уйдите от негодяев.

С оружием, с артиллерией, со всем добром, связав комиссаров, смело переходите под народное знамя, которое я несу твёрдой рукой.

У нас для всех свобода. У нас все братья. У нас не только земля, но и хлеб принадлежит крестьянину.

У нас рабочий сыт.

У нас всего вволю.

Мы идём разрушить тюрьмы и уничтожить палачей.

Мы несём всему народу мир.

Нас много.

Знайте всё, чтоя воюю с большевиками не за царскую, не за помещичью Россию, а за новое всенародное Учредительное Собрание, и сейчас со мной идёт общественная власть.

Скорее ко мне, дети, скорей».

Правда, что касалось сытости и довольства, тут Балахович сознательно выдавал желаемое за действительное. На освобождённых территориях не было ни продовольствия, ни денег; оставалось надеяться лишь на содействие союзников, причём не эстонцев, поскольку те, сами действительно тоже не богатые, практически закрыли свои новоявленные границы для вывоза продуктов питания. Помощь же миссий Антанты, удивлявшихся и восхищавшихся беззаветной выносливостью нищих белогвардейцев, со дня на день, с недели на неделю всё откладывалась и откладывалась... Во Псков к Балаховичу являлись «ходоки» от фронтовых отрядов, просившие «хлеба и “грошей” на боевую работу»:

«- Уж шесть дней, батька, дерёмся, а почти не ели.

- Знаю, знаю, сынки, - отвечал Балахович. - Лихие вы у меня. Вам и десять проголодать нипочём. Задержались что-то союзники с доставкой. Потерпите ещё малость.

- Да не впервой терпеть-то. Больно есть хочется. Ведь не зря хотим. Работаем-то во как! Сам видишь.

- Вот и я говорю: не впервой вам, ещё раз и два потерпите. Не грабить же нам крестьян. Не отнимать и у них последнее.

Мы-то с вами уж на то пошли, чтобы всё вынести. Когда-нибудь своё наверстаем. Или грабить пойти мне с вами, освободители?

- Грабить не надо. Грабителей вешать, - отвечала группа.

- Ну то-то. Прошу вас, потерпите, сынки. Ничего сейчас не выходит. Пустой вовсе Псков. Знаете вы меня? Разве дал бы я голодать вам, когда б мог помочь?

- Ладно, батька, потерпим. Оставайся спокоен. Знаем тебя. Поторопи союзников только, - чтоб их чорт побрал!»

И конечно, трудно было ожидать от солдат, «варивших сочную траву» и вывесивших во Пскове объявление: «Граждане, мы голодаем, дайте что-нибудь», - чтобы они совсем воздержались от грабежей и насилий, особенно в боевой обстановке. Булак, должно быть искренне, всё же пытался бороться с этим, - рассказывали, будто он «застрелил собственноручно ординарца за кражу», - в то же время не будучи способен удержать тех, к кому в руки попадали деньги, от кутежей, которые выглядели на общем фоне вызывающе и оскорбительно. Сам любивший широкую жизнь, он, по-видимому, вообще легкомысленно относился к деньгам, не без рисовки рассказывая о себе: «У меня денег никогда нет - всё раздаю. Подчас солдаты мне свои деньги приносят - возьми, батька, на табак. Видя, что я себе ничего не беру из денег, солдаты говорят: на всё батька умён, а на деньги - дурак». При этом выглядит одинаково правдоподобной как необходимость требовать от имущих слоёв пожертвования на нужды войск, так и незавидная судьба собранных денег, значительная доля которых могла разойтись по псковским кабакам.

Не голословным осталось и прозвучавшее уже зловещее «вешать». Именно «балаховские казни» стали одним из самых ярких аргументов советских разоблачений «преступлений белогвардейщины» и поводом для возмущения либеральных мемуаристов и историков. Повествования о пребывании «Батьки» во Пскове действительно пестрят отталкивающими сценами публичных казней, после которых повешенные оставались на фонарях, а позднее - на специально сооружённой виселице, в течение многих часов. Утверждая, что «не надо казнить без суда; какой-нибудь суд всегда нужен», Балахович то и дело, инсценируя «суды», вступал в препирательства со смертниками или предлагал собравшейся толпе высказаться в пользу приговорённых. Мемуарист описывает, как на одну такую попытку заступничества Булак столь грозно крикнул: «Выходи сюда вперёд, кто хочет его защищать?» - что продолжать ходатайство желающих не нашлось, - но с другой стороны, нельзя обойти молчанием и эпизод с помилованным красноармейцем, на котором «Батька» заметил нательный крест: «Счастлив ты! Знать, молитва матки твоей дошла до Бога! Ты свободен! Отпустить его!»

Отрицать факт псковских казней невозможно. Следует, однако, заметить, что люди, пережившие обстановку красного террора, нередко склонны были не ставить их Балаховичу в вину; что, по словам самого «Батьки», «он повесил за 10 месяцев (то есть с ноября 1918 года по август 1919-го. — А. К.) “только 122 человека”, хотя красных прошло через его руки десятки тысяч», а по утверждению современника, за первые летние месяцы было «повешено им несколько десятков человек (большевиками за 6 месяцев [во Пскове] расстреляно около 300 человек, но ни одного публично)»; наконец, что одно из главных обвинений, будто Булак «приучил толпу к зрелищу казни» и тем «распалял самые зверские инстинкты», - выдаёт сознательное передёргивание его автора или же непонимание им состояния, в котором пребывает во время гражданской войны даже «мирное» население.

То, что основной накал противоборства приходился тогда на сравнительно немногочисленные воюющие армии, безусловно справедливо; но нет никаких оснований считать остальную массу благостным «богоносцем», смиренно страдающим от проходящих войск. На самом деле все слова о тлетворном влиянии междоусобицы следует отнести не к столкновению политических лагерей (борьбу защищающих Россию белых со стремящимися к мировой революции коммунистами по совести трудно признать «междоусобной»), а как раз к «мирному» населению, которое отнюдь не случайно, отравленное этим влиянием, выплёскивало накопившееся во многочисленных «пьяных бунтах», «бабьих бунтах», «бунтах дезертиров» или отвратительных сценах самосудов. Уже носящую в себе зерна безумия толпу вряд ли нужно было дополнительно «развращать» сценами казни, и какие инстинкты мог ещё «распалить» Балахович в людях, не просто сбегающихся посмотреть на объявленную казнь, но собиравшихся заранее в ожидании у виселицы и расходящихся недовольными, если казни в этот день не было? И, не перенося вышесказанного огульно на всё население Пскова, мы должны признать, что «кровавый разбойник» Булак-Балахович — солдат, привыкший за пять лет к тому, что лишь смерть врага полностью избавляет от угрозы, живущий в обстановке постоянного риска собственной жизнью, непосредственно соприкасающийся с последствиями большевицкого владычества, «обрекающий и обречённый», - и пресловутое «мирное население» в своём отношении к публичным казням вполне стоили друг друга...

Казни выглядели уже одной из деталей повседневности, и связанное с ними общее огрубление нравов как-то раз проявилось в том, что на виселице оказалась... вобла с прикреплённым объявлением: «Повешена как главная преступница, которая заменяет собою в Красной армии свинину, а поэтому подлежит ликвидации через намыленную верёвку», - и хотя приводящий этот текст советский автор считает его «насмешкой рабочих» над Булаком, явный антисемитский намёк (свинина как запретная пища) и подчёркивание бедности красноармейского пайка - вспомним «батькино»: «у нас всего вдоволь» - заставляют увидеть в этом «висельный юмор» самих балаховцев.

В принципе им же могли принадлежать и описанные тем же автором карикатуры, «изображающие, как толстый эстонец держит голую женщину на руках и подносит её в подарок стоящему Балаховичу. Под рисунком надпись: “подарок ‘батьке’ от города Юрьева белой Эстонии за пролитие крови псковичей”», - поскольку слова о «пролитии крови» вполне можно считать позднейшей и тенденциозной вставкой, а разворачивавшийся на глазах всего города роман своего командира с юрьевской баронессой Тёртой фон Герхард «сынки» действительно восприняли с ревностью, демонстративно горланя по улицам песню про Стеньку Разина, который, как известно, «нас на бабу променял». Вообще война получалась какая-то лёгкая, победоносная и весёлая, заключавшаяся в основном в неизменно удачных экспедициях против отступивших от Пскова большевиков и смелых партизанских поисках в их ближних тылах, и, по мнению современника, дававшая Балаховичу возможность «приблизиться к подвигам легендарного Тараса Бульбы». Вспомнить Гоголя заставляет и описание приёма добровольцев, в самом деле сходного с аналогичной процедурой в Запорожской Сечи, только «без особых религиозных вопросов, ибо само собой понималось, балаховец нехристем быть не мог». Проницательному наблюдателю, впрочем, должно было становиться ясным, что долго такая беспечальная жизнь балаховцев продолжаться не сможет, более того, что закончится она весьма и весьма скверно. И ещё более очевидным это должно было быть для тех, кто знал о зреющем в командных кругах корпуса недовольстве Балаховичем, которого уже открыто обвиняли в произволе, политиканстве, распускании своих подчинённых и, наконец... в печатании фальшивых денег.

* * *

На последнем придётся остановиться подробнее. И причина здесь не только в том, что Булак-Балахович оказался единственным из Белых военачальников его уровня, кого обвиняли в столь неприкрытой и вульгарной уголовщине; «дело о фальшивых керенках»[71] интересует нас скорее как самый сильный аргумент в том походе на «Батьку», который был летом 1919 года предпринят генералом Родзянко, - как козырная карта в игре, не больно-то честной, но от этого не менее успешно перевернувшей в очередной раз судьбу Балаховича.

Действительно, без грабежа в той или иной форме, в тех или иных размерах не обходится ни одна воюющая армия, тем более столь ужасающе нищая, как Белые войска на Северо-Западе (Северный корпус или Отдельный корпус Северной Армии, 19 июня переименованный вновь в Северную Армию, а 1 июля — в Северо-Западную): «Кроме 2 фунтов хлеба (1 1/2 муки) и четверти фунта сала, другие продукты выдавались лишь изредка. Приварка вовсе не было, а потому суп имел вид горячей сальной воды», - рассказывал строевой офицер, а о голодающих балаховцах мы уже знаем. Не выглядели чем-то особенным и расправы с коммунистами, практиковавшиеся во всех боевых частях и, по свидетельству участника событий, бывшие следствием единодушия офицеров и солдат, озлобленных на зачинщиков Гражданской войны (впрочем, говоря об этом, не забудем и о росте численности Белых полков за счёт поставленных в строй пленных). Таким образом, и здесь Булак ничем принципиально не выделялся, разве что стоявшей перед ним необходимостью, осуществляя военную администрацию во Пскове, карать не только государственных, но и уголовных преступников в более широких масштабах, чем это приходилось делать фронтовикам.

Намного предосудительнее были планы создания буферной «Псковской Республики», также приписываемые Балаховичу, который якобы готовился стать в ней военным министром или Главнокомандующим. Но когда напущенный вокруг этого предприятия туман был частично развеян эмигрантской мемуаристикой, стало ясно, что вся вина «Батьки» ограничилась в лучшем случае обсуждением этой темы в одном-единственном разговоре с английским представителем, главными же инициаторами предстают снискавший на Северо-Западе широкую известность присяжный поверенный Н. Н. Иванов, человек, быть может, по-своему искренний и... искренне беспринципный, - а также оппоненты Балаховича и будущие его пристрастные критики из числа псковской «общественности». Неопытным и не разбиравшимся в политике «Батькой» казалось легко манипулировать, но все манипуляции в сущности разбивались о его постоянное пренебрежение тылом ради боевой работы и стремление во имя общего дела оставаться лояльным даже к несимпатичному ему начальству. Булак действительно в большей степени, чем его соратники, склонен был к «демократической», «народнической» и даже «федералистской» фразеологии, но в реальные действия это не выливалось. Более того, после образования 11 августа 1919 года Северо-Западного Правительства (фактически областного), куда вошли некоторые инициаторы «Псковской Республики», говорить о какой-то особой роли Балаховича вообще не приходилось. А вот что касается фальшивых денег, то их фабрикация выглядела для всех нормальных людей настолько из ряда вон выходящим деянием, что решительно и бесповоротно компрометировала причастного к ней военачальника...

А впрочем, какого именно военачальника? Дело в том, что когда с продвижением вперёд белые убедились как в зыбкости собственного экономического положения (всесторонняя зависимость от союзников), так и в разорённом состоянии освобождаемых областей, — с военной прямотой предложил Главнокомандующему Юденичу и состоящему при нём Политическому совещанию «печатать фальшивые керенки» вовсе не Балахович, а Родзянко. К работе планировалось привлечь инженера Тешнера, уже вроде бы приступившего к подготовке оборудования. Сомнительный проект, однако, был Юденичем отвергнут, а нехватку денежных знаков решили восполнить эмиссией собственных. Происходило всё это в середине июня.

А уже 20 июня Родзянко, обеспокоенный тем, что оставшийся не у дел Тешнер был приглашён во Псков, возможно, имея при себе что-либо из оборудования или клише фальшивок, - обратился к Балаховичу с грозным запросом «будете ли вы подчиняться[72] корпусу» и требованиями, «что Иванов не будет во Пскове» и «что инженер Тешнер покинет Псков».

Командованию Северного корпуса (Северной Армии) Балахович подчинялся настолько, насколько само это командование могло руководить его действиями, что в тех условиях оказывалось делом непростым. Иванов, при участии «Батьки» или самостоятельно, вскоре исчез из Пскова, перенеся свою политическую активность в Ревель. А относительно Тешнера было отвечено, что пригласили его «для соорганизования областных бон, за отсутствием денег в городе», «никакой лаборатории» (?) при нём нет и слухи об этом ложны. На самом же деле в конце июня в № 1-м псковской гостиницы «Лондон» уже заработала подпольная «экспедиция», производившая фальшивые керенки 40-рублёвого достоинства.

Родзянко терпел ещё две-три недели, но 21 июля неожиданно для всех объявил вообще все керенки неполноценными («рубль керенскими деньгами приравнивается [к] полтиннику на царские и думские деньги»), а уже на следующий день, по случайному - или не случайному? - совпадению, на псковском рынке был схвачен за руку солдат, пытавшийся расплатиться фальшивками. Писаря, утянувшего их из балаховского штаба, на скорую руку повесили, 27-го уничтожили часть незаконного тиража, ликвидация же всех дел, связанных с этой аферой, по косвенном данным должна была завершиться не позднее первой недели августа. На этом всё вроде бы замирает.

Однако не проходит и двух недель, как генерал Родзянко, на непосредственно руководимом им участке с упорными боями отступивший за Ямбург, переходит в атаку... против белого Пскова и персонально против Булака, вновь вытащив на свет Божий, казалось бы, уже прочно похороненную историю с керенками. Эта неожиданная активизация выглядит настолько подозрительной, что стоит повнимательнее приглядеться к обстановке, сложившейся вокруг «Батьки».

Пока суд да дело, его формирования всё более и более принимали вид регулярных частей. 10 июля «из частей 1-ой Стрелковой дивизии и всех отрядов полковника Булак-Балаховича» был образован 2-й Стрелковый корпус со штабом во Пскове (1-й корпус действовал на ямбургском направлении под непосредственным командованием самого Родзянко). 1-я дивизия фактически так и не вошла в состав нового корпуса, прикрывая сектор между расходящимися операционными направлениями, отряды же Булака вскоре получают название «Особой дивизии», а 15 июля - «4-й Стрелковой дивизии». К этому времени во Псков прибыл генерал Е. К. Арсеньев, назначенный командиром 2-го корпуса и предполагавший помимо «Батькиной» сформировать ещё одну дивизию, на пост начальника которой прочили одного из главных соратников Балаховича, полковника Стоякина.

Арсеньев был креатурой Родзянки и, скорее всего, получил от него достаточно нелестную характеристику «Батьки»; однако именно по ходатайству Арсеньева в начале последней декады июля Балахович был произведён в генерал-майоры. Не менее прочной оставалась позиция Булака и в глазах союзников - как эстонцев, так и англичан, на чью военную миссию должен был производить самое благоприятное впечатление его «демократизм». Многое делалось, чтобы настроить против него Главнокомандующего, генерала Н. Н. Юденича, но без большого успеха - для нейтрализации негативных качеств Булака намечался безошибочный рецепт: произвести «Батьку» в генерал-лейтенанты, наградить орденом Святого Георгия IV-й степени и... бросить балаховских партизан на Новгород, в дальнейшее наступление, чтобы наилучшим образом использовать их боевые качества и, оторвав от тылового района, снять тем самым все возникшие вопросы и нарекания. «С военной точки зрения он преступник, но всё же молодец, полезен в теперешней обстановке», - якобы говорил Главнокомандующий о Булаке, невзирая на все слухи и сплетни о последнем.

В свою очередь, и «Батька», понимая, что имя Юденича «как большого боевого генерала» пользуется авторитетом в глазах солдат, вслух заявлял, что предпочитает его Родзянке, «потому что Родзянко - конченный человек, а Юденич ещё себя не показал». Правда, таким заявлениям в устах импульсивного Балаховича не стоит придавать слишком большого значения - ведь он то высокомерно утверждал, будто и Родзянко, «хоть и не Бог весть какой генерал, но может быть полезным, и потому его надо оставить», то собирался отказываться «от трёх последних чинов, полученных им “от этих господ”... но зато Родзянко и прочих (? - А. К.) разжалует в солдаты»; но решительная поддержка Балаховичем Главнокомандующего в смутные дни конструирования Северо-Западного Правительства и его первых деклараций («прислал к Юденичу своих офицеров сказать ему, что он всецело на его стороне») тоже говорила сама за себя.

Но Юденичу-то зачем был нужен Балахович? Разговоры штатских сотрудников Главнокомандующего, будто тот боялся своего подчинённого, просто не заслуживают серьёзного обсуждения (недалёкое будущее покажет, что как раз не боялся, и, может быть, зря). Юденич вполне мог по достоинству оценивать партизанские качества «Батьки», в лихих и дерзких операциях действительно всегда бывшего «молодцом». Но не менее важным представляется и ещё одно соображение на этот счёт.

Несмотря на формальное единство Белых войск на Северо-Западе, фактически, как мы уже убедились, театр военных действий разделялся на два направления, слабо связанных между собой как в смысле непрерывности линии фронта, так и в смысле единства управления. На деле получалось, что броском на Петроград по кратчайшему направлению всецело руководил Родзянко, проявивший себя там целеустремлённым и решительным боевым генералом, а распространением в пределы Псковской и, в перспективе, Новгородской губерний, связанным с фланговым обеспечением основного направления и привлечением к борьбе крестьянских масс, - Балахович, тоже бывший в таком качестве как нельзя более на своём месте. Сочетание же этих зависящих друг от друга, но вполне самостоятельных оперативных задач, наверное, и обещало наилучшие результаты всей кампании.

Однако генерал Родзянко - командующий корпусом, а затем и Армией, - исходя из общей картины его действий, представляется человеком лишь одной оперативной идеи. Сначала это безудержный лобовой удар на Петроград, при котором движение отряда Балаховича на гдовское направление постоянно угрожает окончательным разрывом фронта и вынуждает к отвлечению довольно значительных сил на слабо прикрытый промежуточный участок; а после неудач в июле - начале августа у Родзянки появляется новый план полностью свернуть ямбургское направление, уступить его эстонцам, как в мае им уступили псковское, и, собрав все наличные силы теперь уже во Пскове, - устремиться на Новгородчину.

Это не могло устраивать Юденича, который к началу августа вообще изъял из подчинения Родзянке 2-й корпус Арсеньева. Впрочем, всем было ясно, что главной фигурой на псковском участке остаётся не Арсеньев, а Балахович, - и именно поэтому Главнокомандующий, казалось бы, должен был поддерживать последнего против Родзянки. И вот в этой-то ситуации Родзянко заходит с козырной карты: явившись в Ревель, 13 августа на заседании Северо-Западного Правительства он рассказывает «о фальшивых деньгах, которые печатают в Псковской армии у Балаховича» (запомнившаяся одному из министров фантастическая «Псковская армия» как раз свидетельствует о значительной обособленности одного участка фронта от другого), и в те же дни доводит эту информацию до сведения генерала Лайдонера и английских представителей, немало их огорошив.

Юденич знал о том, что сам обвинитель в своё время не прочь был печатать керенки; знал и об антагонизме, существовавшем между Родзянкой и Балаховичем. Поэтому он, желая выслушать и другую сторону, 19 августа вызвал к себе в Ревель «Батьку», а 20-го... назначил его Командующим 2-м корпусом на место уехавшего в Гельсингфорс генерала Арсеньева. Столь неожиданное решение могло стать следствием как критической обстановки под Псковом, где с 14 августа шло активное красное наступление (эстонцы полковника Пускара пятились, оставляя противнику трофеи и пленных), так и вполне исчерпывающего ответа, данного Булаком по ключевому обвинению. «Юденич требовал, - записал в дневнике один из министров Северо-Западного Правительства, - предания суду офицера, печатавшего фальшивые керенки. Балахович ответил: “предавайте меня суду, я приказал печатать; мне нужно было что-нибудь дать тем моим партизанам, которых я посылал в тыл большевикам”».

Таким образом, незаконная эмиссия приобрела теперь вид отнюдь не уголовщины, а «нормальной» экономической диверсии, хотя и относящейся к числу запрещённых приёмов ведения войны, но вполне соответствовавшей напряжённому характеру противоборства и авантюристической натуре Булака. И действительно, фальшивки всплывали в большинстве случаев во фронтовых частях (Вознесенский и Конный имени Балаховича полки), ведущих излюбленные «Батькой» полупартизанские действия, - появление же этих керенок во Пскове, что было, конечно, деянием уголовным, никто, в общем, и не приписывал самому генералу.

Нетрудно вообразить, каким громом среди ясного неба стало решение Главнокомандующего для генерала Родзянко. Он собирает в Нарве «совещание начальников частей» Северо-Западной Армии, исключая, разумеется, балаховцев, и вновь громогласно объявляет о фабрикации Булаком керенок, оказывая явное давление на приехавшего из Ревеля Юденича. Возмущённые офицеры требуют «покончить с Балаховичем и со всеми лицами, его окружающими, предав их суду, т. к. они не могут быть более терпимы в рядах армии», и, очевидно, всё же убеждают Главнокомандующего, что даже если сам Балахович «не скверен», то «окружающие его - сплошь уголовные преступники». Родзянке удаётся вырвать разрешение арестовать этих «преступников», для чего предполагается использовать идущие во Псков подкрепления в составе 3-го стрелкового Талабского, 5-го стрелкового Уральского, Семёновского и Конно-Егерского полков во главе с хорошо известным Балаховичу полковником Б. С. Пермикиным. Прибыв в «балаховскую вотчину» утром 23 августа, младший соратник обратился к старшему с личным письмом, в котором, ссылаясь на «категорическое приказание» Юденича, сообщал, что должен «арестовать полк[овника] Стоякина и некоторых чинов Твоего штаба и разоружить Твою личную сотню, которая могла бы воспрепятствовать арестам... а на время арестов взять Тебя под свою охрану».

Ссылка на «приказание» Юденича тем более интересна, что, по свидетельству современников, на самом деле Пермикин имел на руках лишь «листок из полевой книжки, за подписью генерала Родзянки», - то есть распоряжение, очевидно, было сделано от имени Главнокомандующего, а официальный приказ последнего об аресте «чинов Штаба г[енерал] м[айора] Булак-Балаховича, замешанных в беззаконных действиях», датированный 22 августа, может таким образом оказаться отданным задним числом, когда стало известно, как развернулись события во Пскове.