Глава 2 Война пришла

Экзамены за 8-й класс кончились. Мы, семеро шестнадцатилетних подростков, решили впервые в жизни без родителей уехать одни, пароходом до Ладоги. Волнения… сборы… кто-то еще отвоевывает свое незыблемое право на самостоятельность, но вдруг: «до 10 июня билетов не будет. По Неве идут военные грузы и никаких гражданских рейсов»… 15 июня — проезд на Ладогу закрыт. На баржах везут солдат и технику. Ну и пусть!

Впереди каникулы, лето. Привольное дачное житье. Дачу в Пудости в селе Кямяря снимал отец для нашей мачехи с ее маленьким сыном Сашкой, мною и сестрой Ниной.

22 июня детская дачная компания днем, как обычно, «гоняла в лапту». Ждали взрослых, чтобы ставить рюхи. И вот со станции идет отец (он в то воскресенье работал сверхурочно) «Война с немцами!» Взрослые сразу как-то изменились, посуровели, собираются в кучки, что-то говорят… Еще несколько раз бьет битка. И наша игра расклеивается. Настроение взрослых передается нам. С того вечера мне врезались в память слова отца: «Если немец попрет, то с севера, из Финляндии, поэтому вам лучше оставаться на даче». (Немцы вскоре придут с юга и сожгут нашу Кямяря в начале сентября).

На следующий день все пошло кувырком. Мы с дачным другом Костей (он был старше меня и уже успел окончить школу) пошли гулять как-то по особому, «по взрослому». Первый раз в жизни (и последний) я услышал от него откровенно взрослые слова: «Ты знаешь, а мне страшно, ведь там сейчас убивают». Мы сидели на земляничной полянке. Кругом блаженная тишина, в голубом небе высоко бегут и бегут пушинки облаков. Костя знает, куда они бегут. Он уже видит войну. Тело его может быть подсознательно чует близкую смерть. Оно молодое и очень хочет жить… Через несколько дней Костю призовут в армию. Он уйдет со слезами обреченности, а еще через месяц его мать будет исступленно кричать над похоронкой, размахивая прядями растрепанных волос. Костю убили уже в первом бою, где-то в Эстонии.

Для меня же война еще долго оставалась интересным волнующим событием.

Школьники старше восьмого класса должны явиться в школу. К концу июня дачи опустели. В городе началась интересная полная романтики жизнь: затемнения, тревоги, бьют зенитки… У меня коллекция осколков, я их меняю на гильзы и пр. Мы, уже девятиклассники и десятиклассники, ходим в школу на дежурства, таскаем на чердаки песок, воду, а во время тревог смотрим за небом. Нас учат тушить зажигательные бомбы — «зажигалки».

На ночное дежурство назначается группа из 5–6 учеников во главе с учительницей. Я попадаю в группу Марии Александровны Малининой — нашей «франсэ». Она из старых дворянок Во время бодрствования Мария Александровна старается научить нас играть в преферанс…Тревога! Я бегу на крышу с Валей Рощиной. Валя со своей подругой Мусей Шайкевич пришла в наш седьмой класс из балетного училища. 14–15 лет— это тот возраст, когда на уроках физкультуры мальчишки может быть еще подсознательно, но начинают разбираться, что красиво и что некрасиво. Я лезу за Валей по узкой железной лестнице и впервые вижу ее ноги значительно выше колен… Но лестница коротка и уже виден темный грязный чердак. Мы пробираемся к чердачному окну. Небо в огнях. Лихорадочно рыскают прожекторы, летят очереди трассирующих пуль, в портовой стороне ярко разгорается пожар. Пламя вихрем выбрасывает в небо столбы искр. Невидимый дым заслоняет звезды и зловеще расползается по черному небу. Где-то высоко ловится надрывный гул немецких самолетов — идет бомбежка. Там сотрясаются дома, люди охают в бомбоубежищах. А рядом со мной стоит Валя… При каждом взрыве бомбы замирает душа, «сосет под ложечкой», а я все-таки молю немцев, молю небо: ну бросьте хоть парочку зажигалочек, я могу, я хочу тушить их здесь, на глазах у Вали! Но небу не до меня. Оно все дрожит от разрывов бомб, воя пуль. Там далеко и поэтому непонятно для меня пирует смерть. «Пойдем, пойдем отсюда. Я боюсь,» — прикасается ко мне Валя. Я последний раз с тоской гляжу на небо. Неподалеку с крыши дома в районе Пушкарской взлетают ракеты: красная — зеленая, красная— зеленая. Это немецкие лазутчики (настоящие!) корректируют бомбометание… Я бегу за Валей. Уже в коридоре нас застает торжественный и будто победный голос диктора: «Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!»

Днем мы участвуем в эвакуации детей. Должны ехать все до седьмого класса включительно. Детей уже отделили от родителей. Они жмутся к стенке. Многие плачут. Среди них я вижу Женьку Хейна из нашего класса. Он стоит с узлом, испуганный, вот-вот заплачет. Я не здороваюсь. Как можно сейчас уехать? Дома о эвакуации никаких разговоров. Бабушка сказала, что лучше умрет здесь, где родилась, чем уедет куда-нибудь (через несколько месяцев она это и сделает).

С 18 июля ввели карточки. Но продукты еще продавались по более высоким ценам в открывшихся коммерческих магазинах. Дома все робкие разговоры о необходимости запасать продукты сразу разбивались о нехватку денег. Работала одна мама. Ее зарплата машинного печатника с разными «сверхурочными» составляла около 700 рублей. Бабушка и я были «у нее на шее». Сестра Нина ушла на курсы медсестер. Она на казарменном положении.

Постепенно пропадали продукты в коммерческих магазинах. Становилось все хуже и хуже с едой. Однажды к нам заглянул отчим — дядя Коля. Он записался в народное ополчение. За ополченцем сохранялся среднемесячный заработок, который он оставил маме. В июле дядя Коля ушел на фронт и вскоре пришло письмо из госпиталя, а дней через десять он пришел сам. Дядя Коля был ранен легко в руку (убили его только в 1942 году подо Ржевом), а в начале августа он принес первые рассказы из первых уст. Ополченцев послали в Эстонию. Одна винтовка на двоих. Чтобы стрелять, надо было ждать, когда убьют напарника. Немцы же вооружены до зубов и патронов не жалеют. Наши солдаты шли с голыми руками против танков, орудий, самолетов… Немцы гоняются по полю на самолетах за каждым солдатом и бьют, бьют, бьют, сея смерть и уныние. Настроение у него подавленное, рассказывает только шепотом, «чтобы не услышали», ибо на борьбу с «паникерами» были направлены большие силы ленинградских «органов».

Пошли похоронки. Убит Толя — мой двоюродный брат, прошедший всю финскую войну, убиты, ранены какие-то дальние родственники, которых в Ленинграде у нашей исконно городской (петербургской) семьи было много. Вокруг говорят… шепчутся… Но меня все это еще прямо не касается. Люди стали нервнее, подозрительнее, часто сверх нормы. Началась «шпиономания», подогреваемая официальной печатью и радио о необходимости ловить немецких лазутчиков. Немецкая «пятая колонна» в Ленинграде в начале войны действительно была сильна. Кроме того, в тыл засылались вооруженные группы немецких солдат, которые сеяли панику среди напуганного безоружного населения, в основном женщин, детей, стариков. Раздавать оружие гражданским лицам никто не решался, да его и не было в достаточном количестве даже у солдат.

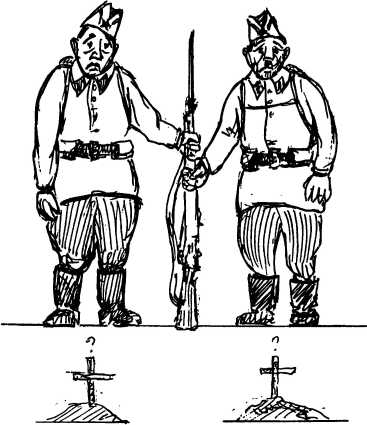

Начало Отечественной войны, лето 1941 г. Одна винтовка на двоих. Рисунок В. Д. Скульского, 1980 г.

Из десятиклассников — семнадцатилетних мальчишек— создавались «истребительные батальоны». Я помню, в школу, вероятно, в самом конце июля, пришли несколько наших мальчишек на два года старше меня, одетых в новенькую с ярко-красными нашивками «истребителей» форму. Чуть позже их батальон попадет в засаду и почти весь останется там. А пока они смущенно и гордо улыбаются, рассеянно кивают по сторонам. Мы с завистью глазеем на «истребителей», а они поверх наших голов выискивают знакомых девчонок. Девчонки восхищенно таращат глаза… Это все, чего мальчишки могли добиться на «женском фронте». В ночь они ушли, чтобы умереть, ни разу не почувствовав женских губ и объятий.

Июль, 1941 г. «Истребители» — десятиклассники 5-й средней школы Петроградского района, призванные в армию и зачисленные в истребительный батальон для борьбы с немецкими диверсантами. Рисунок В. Д. Скульского, 1980 г.

«Шпионов» ловили пачками. Чуть похожие на немцев по нескольку раз попадались в руки не в меру бдительных горожан. Хорошо, если не изобьют до милиционера, а если на голове шляпа, обязательно кто-нибудь бросит: «Раз в шляпе — значит, шпион!». Ведь не надо забывать, что население предвоенного Ленинграда чуть ли не наполовину состояло из бежавших из деревень крестьян.

Все жившие в Ленинграде немцы, а их было немало, подлежали насильственной эвакуации под надзором милиции. Помню, на работу пришла бухгалтер вся в слезах. Она получила повестку выехать в 24 часа. Женщина была русской, но с оставшейся от далеких немецких предков фамилией. Все ей сочувствовали, но молча. Забегая вперед, скажу, что какими-то путями оставшиеся в Ленинграде «русские немцы», вроде моего школьного приятеля Нонки Гансена, первыми гибли от суровых испытаний, не имея ни сочувствия, ни поддержки среди людского окружения. Подозрительность и отчужденность среди людей в то время было легко гипертрофировать. Почва этому готовилась всеми предшествовавшими войне волнами репрессий, «черными марусями» и расстрелами «без суда и следствия».

Но ловили и настоящих шпионов.

Воздушная тревога! Я стою у окна родной квартиры на пятом этаже. В ночном небе, невидные, гудят немецкие бомбардировщики. В квартире почти никого не осталось. Все спустились в бомбоубежище. Не скажу, что мне не страшно. Нет, просто бравада, авось…

Ударили первые зенитки. Их резкие, будто харкающие металлом хлопки забивают идущий волнами противный вой самолетов. Самолеты кажутся над домом. Сейчас завоют бомбы… «сосет под ложечкой»… И вот с чердаков ближайших и дальних домов со стороны Пушкарской и от Ситного рынка летят ракеты почему-то в сторону Петропавловской крепости. Одна, другая, третья… Это немецкие шпионы-ракетчики направляют бомбовые удары. Шпионов пытаются ловить, но в кромешной темноте это трудно.

Один раз я видел

Его волокли с чердака вниз по лестнице, всего изодранного и окровавленного. Это был «фезеушник», деревенский, еще совсем ребенок (в школы ФЗО принимали с четырнадцати лет). Он плакал навзрыд, размазывая по лицу слезы, сопли и кровь. Сердобольные женщины не дали озверевшим мужикам забить его до смерти. Сквозь просящие причитания он рассказал, что какой-то «дядя» дал ему ракетницу и сказал, что если он залезет на чердак и будет пускать ракеты, то получит консервы и ботинки… Другие продавались за большую плату.

На Большой Пушкарской поймали «ракетчика-корректировщика немецких самолетов». Рисунок В. Д. Скульского, 1980.

Первые хлебные карточки я получил в школе. Они были «иждивенческие». Как-то пришел школьный друг Ленька Вольфсон и сказал, что его отец-аптекарь может принести гематоген, витамин «С» с глюкозой и еще что-то съедобное. Нужны деньги. Я сказал маме. «Конечно бери, и как можно больше». Все это стоило копейки. Пока шли разговоры, Ленька смог принести только три бутылочки. Все съедобное стало быстро исчезать из аптек.

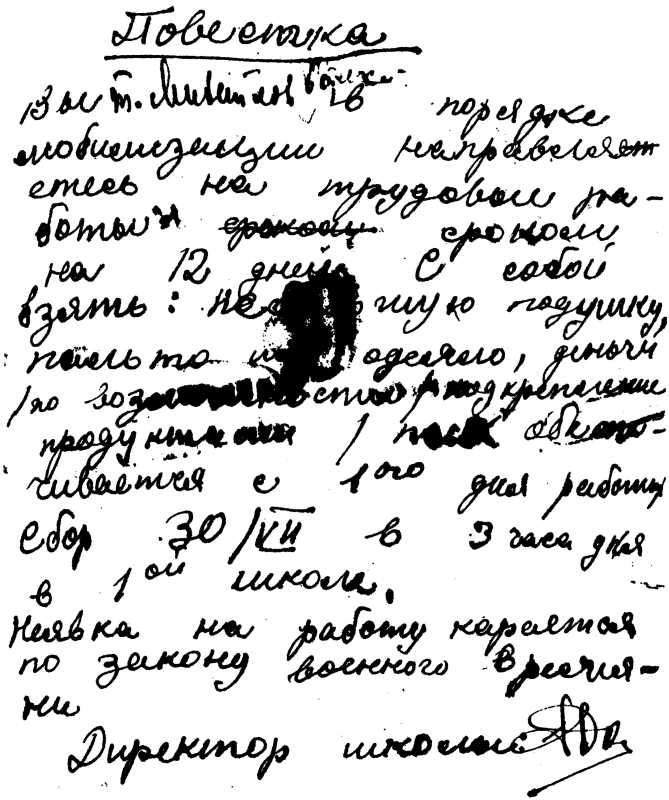

23 июля я получил повестку о мобилизации на оборонные работы.

Конец июля 1941 г. Ксерокопия повестки на оборонные работы.

Это была романтика. Я бегал в школу узнавать, куда, когда, как? Собирались ехать далеко, под Лугу. Но отправка 9-х классов тридцатого июля была отложена. Как раз в это время мама вела сложные переговоры об устройстве меня на работу в литографию. Дело в том, что мне было только 16 лет, а работа, на которую меня оформляли (подручный станкового печатника), считалась вредной. Наконец, где-то в начале августа меня оформили в литографию картлаборатории Географо-экономического НИИ при Ленгосуниверситете им. Бубнова. Мама там работала машинным печатником. Литография помещалась в правом одноэтажном флигеле старинного особняка графа Бобринского (Красная улица, 60). В самом особняке, в его парадных залах, помещался Географический музей с огромным чучелом бурого медведя перед входом. С этого времени я стал получать рабочую карточку и зарплату (кажется, 300 рублей).

Еще идет август. Но восьмое сентября, когда будет накрепко замкнуто кольцо блокады, не за горами. Немцы обошли «Лужский рубеж» и рвутся к городу с юга. Обо всем этом я узнаю только после войны, поэтому пока что вокруг меня все безоблачно. Я прихожу в литографию в костюме (подарок отца), переодеваюсь, убираю одежду в шкафчик и начинаю крутить ручку станка. Командует мною станковый печатник— молодой парень Федоренко. Он кончит плохо. Уже в блокаду, где-то в ноябре, вместе с машинным печатником — алкоголиком дядей Мишей они вечерами будут оставаться и печатать продуктовые карточки. Дядю Мишу расстреляют, а Федоренко будет убит на фронте в штрафном батальоне.

Но все это будет потом, а пока что дядя Миша по утрам приносит бутылочки с политурой, заправляет их солью и вешает под таллер — все время движущуюся взад-вперед тележку с камнем на литографской машине. Бутылочки весело тарахтят, а к обеду вся растворенная в политуре дрянь осаждается на дно. И дядя Миша благоговейно вкушает «порцию» спиртного.

Война постепенно входила в нашу жизнь сменой тематики. Если в начале августа наши хромолитографы по инерции еще были заняты составлением абриса шишкинских медведей в лесу, то сейчас пошли аляповато скроенные агитплакаты:

Как взовьются балтийские соколы,

Как нацелятся с разных сторон,

Только перышки с неба высокого

Полетят от фашистских ворон!

В конце августа поступили заказы от Ленгорисполкома на различные противопожарные плакаты, а в сентябре литографией полностью завладели военные. Многие плакаты мы уже печатали под надзором вооруженных командиров Красной Армии. Для выполнения таких заказов мы иногда оставались на сверхурочную работу.

Мне шестнадцать лет и я, согласно приказу, с отрывом от производства прохожу «курс боевой подготовки красноармейца» при физкультурной кафедре университета.

«Одним длинным— коли!», «Одним коротким— коли!». И я со всем молодым пылом стараюсь поглубже засунуть штык деревянной винтовки в соломенное чучело улыбающегося «фрица»…

Мои друзья собираются в школу, в девятый класс. Нашу 5-ю среднюю школу переоборудовали под госпиталь. Они будут учиться в школе на углу Рентгена и Льва Толстого. Я очень хочу туда, но нужна рабочая карточка и деньги. Я уже взрослый и не могу сидеть «на шее у мамы». Договорились, что Ленька Вольфсон и Гошка Ягичев будут по телефону диктовать мне домашние задания, а я буду учиться по учебникам. Они ушли…

10 сентября 1941 г. Школьные друзья. Мы фотографировались, не зная, что кольцо блокады уже замкнулось. Слева Илья Крон (1925–1990). Выберется из блокады раньше меня. В 1943 г. уйдет на фронт солдатом пехоты — пулеметчиком. Будет тяжело ранен. Потом долгие скитания по госпиталям. Возвращение домой. Гидрометеорологический институт. Белое море. Камчатка. Антарктида… (Умер в 1990 г.) Гошка Ягичев(1925–1943). Уйдет на фронт солдатом пехоты. Убит на фронте. Я. Инвалид войны второй группы по ранению. Ленька Вольфсон. Родившись на год позже нас (в 1926 г.), на фронт не попадет. В январе 1942 г. уедет из Ленинграда. В Ташкенте окончит 10 классов. Затем Московский авиационный институт. Работает главным конструктором в «закрытом» институте в Санкт-Петербурге.

И вот первый приступ грусти. Как будто улетела стая, а я остался. Вечер. Темно. Я иду мимо нашей школы. Она незнакомая, темная. Только мелькнет из-за штор испуганный огонек и сразу исчезнет. Школа непривычно пахнет карболкой. Из санитарных машин выносят раненых…

…Но настоящая война все еще сторонилась меня, окружая лишь острыми щекотливыми событиями. На работе я получил повестку «ехать на окопы» под Стрельну. Сбор был назначен во дворе университета. Я ушел, не сказав маме (сбежал), и уже рано утром сидел во внутренней галерее «Двенадцати коллегий» и читал «Войну и мир», обязательное внеклассное чтение для 9-го класса. Прибежала вся в слезах мама и увела меня. Я был очень огорчен. Работать на окопах, спать на земле было куда романтичней, чем крутить ручку станка… Только в конце сентября мы узнаем, что из этой группы никто не вернулся назад: немцы прорвались к Финскому заливу через Стрельну, и шли они вдоль выкопанных ленинградцами окопов.

В начале сентября в саду Госнардома горели американские горы. Из нашего окна были хорошо видны огромные языки пламени, закрывавшие шпиль Петропавловки, уже покрашенный в серый цвет. Там, в Госнардоме, или рядом, в Зоологическом саду, в начале 30-х годов мы часто болтались с квартирным другом Юркой, «мотая» школьные уроки.

Юрка был на год или на два старше меня. Он последним из их семьи умрет от дистрофии в декабре. Замерзший Юркин труп долго будет лежать в закрытой дальней комнате нашей квартиры среди постельных тряпок, пропитанных поносными испражнениями и покинутых вшами.

А пока что наши карманы топорщатся от гильз и осколков. Мы хвастаемся друг перед другом своим бесстрашием во время бомбежек и рассказываем слышанные истории про шпионов и «фрицев».

Но август, теплый летний август клонится к концу. Березы давно прыснули желтыми слезинками. Листья лип, которые весной сорок второго года я буду с жадностью жевать и печь из них лепешки, сейчас стали темными и жесткими. В коммерческих магазинах с ночи выстраивались длинные хмурые очереди ленинградцев, еще помнивших голодовку восемнадцатого — двадцатого годов. Помню, как одно время в коммерческом магазине, что был напротив нашей школы, часто «выбрасывали» залежалые галеты. Там же продавались мороженое, газировка. На Площади Труда однажды мы с мамой «попали на яйца». Была давка. Но денег у нас оказалось мало… Цены на хлеб на рынке упрямо лезли вверх. С нашей зарплатой рынок стал недоступен. Однажды, возвращаясь с работы, на углу проспекта Горького и Гулярной я увидел большую очередь: какой-то здоровенный детина из бочки продавал за деньги (8 рублей за килограмм) квашеную хряпу. Мама ругала, почему я не купил, а я пожалел денег, которые копил на какую-то книжку.

Эвакуация шла полным ходом. Уехали наши другие соседи- эстонцы с моим квартирным другом Гольди (Рейнгольд Карлович Покк). Он на год младше меня. Его отец, директор телефонной фабрики «Красная заря», уже в эвакуации на Урале добьется отсрочки призыва в армию своему единственному сыну, но в 1946 году в Эстонии Гольди утонет, спасая утопающую женщину.

Заходил Виктор— тоже из нашей многолюдной квартиры. Виктор на два года старше меня. Он уже в военной форме. Виктор будет убит на фронте в начале 42-го года.

Куда-то пропал Вовка-мышка, еще один обитатель нашей квартиры. Он на два года младше меня. Мышку, умершего от голода, а может быть, просто замерзшего, потом кто-то подберет на улице около нашего дома. Из семи ребят примерно моего возраста, с которыми я рос до школы (родственники и соседи по квартире), после войны в живых останусь только я…

Не помню, чтобы в то время кто-нибудь запасал продукты. Они пропадали в магазинах быстрее, чем в сознании людей, даже самых дальновидных, возникал образ того ужаса, в который будет ввергнут Ленинград через несколько недель. Сегодня можно абсолютно уверенно говорить, что голодная смерть, по крайней мере многих десятков тысяч ленинградцев, лежит на совести тех продажных журналистов, писателей, поэтов, кто, продаваясь за лишнюю пайку хлеба, на все лады в газетах, на радио, в кино, на плакатах бессовестно лгал, держа ленинградцев в полном неведении об истинном положении дел. Вся пропаганда твердила о «скором повороте», о «празднике на нашей улице». Мы верили и ждали этого праздника. Статьи писались на таком архиэзоповском языке, что нам, мальчишкам, разобраться в нем было не под силу. Сейчас даже не верится, что можно было держать в неведении миллионы людей перед лицом их смерти. Правда, Павлов, которого я уже цитировал, придумал по этому поводу такой иезуитский выверт: «коммунисты… вселяли уверенность в победе, призывали народ не к пассивному ожиданию помощи извне, а к мобилизации всех сил и средств в осажденном городе. Мужественно готовилось население к встрече наступающей голодной зимы».

Скажи в то время нам: «Ребята, хотите остаться живыми, выбирайтесь из Ленинграда! До жизни 80 километров!» Но нет! Нельзя! Вопреки желанию Гитлера умирайте здесь!

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК