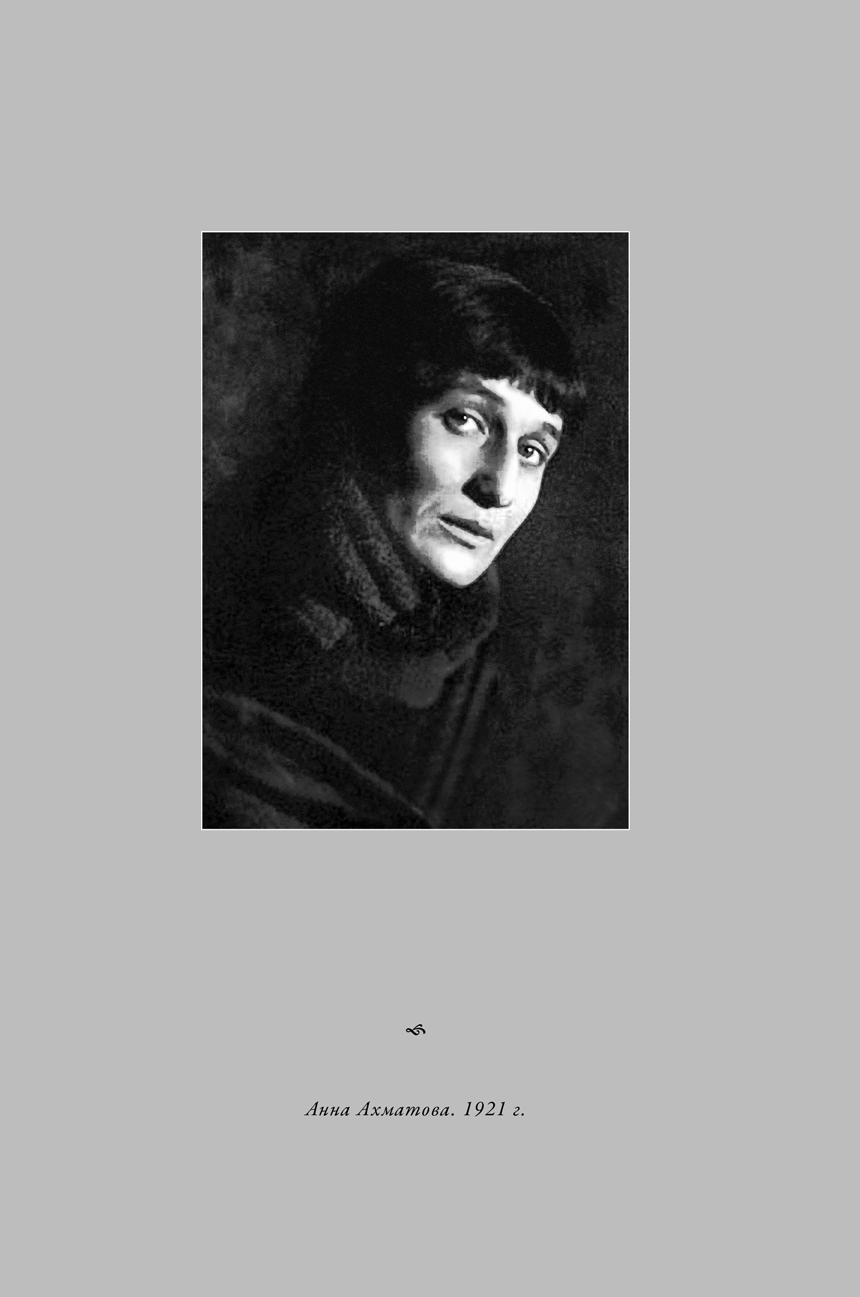

Роковой 1921-й

В Рождество навестив семью в Бежецке, свой последний Новый год Николай Степанович встречал с братом и его женой на Преображенской. Было уютно и оживленно, как вспоминала Гумилева-Фрейганг.

В феврале 1921 года Анна Андреевна Ахматова была принята на работу во «Всемирную литературу» на должность переводчицы, работающей на дому. И конечно, не без участия Гумилева, по-другому и быть не могло.

Она повеселела, пополнела, помолодела, по замечанию К. Чуковского. Встретившись с ним в вестибюле Дома ученых, Анна Андреевна предложила:

– Приходите ко мне сегодня, я вам дам бутылку молока для вашей девочки.

Вечером Чуковский забежал к ней и получил молоко. Он был потрясен щедростью Ахматовой: «Чтобы в феврале 1921 года один человек предложил другому – бутылку молока!»

Ахматова неоднократно помогала соседям, друзьям: как в случае с рисом от Рейснер. Это для нее нормальное человеческое поведение. Как и для Гумилева, который делился последними кусочками хлеба с тем же Чуковским, падающим в голодный обморок, с друзьями, отдавая свой паек семье. Ахматова оставалась верна себе, сохраняя достоинство и человечность. И это в то время, когда эти качества сделались непозволительной роскошью.

В феврале Дом литераторов проводил Пушкинские дни, посвященные памяти поэта и 84-й годовщине его гибели. Состоялось три торжественных собрания, на которых присутствовали Гумилев и Ахматова. Сначала было закрытое собрание для избранных.

Когда Анна Андреевна пришла в Дом литераторов, народу было столько, что негде было сесть. Однако Ахматовой предложили место в президиуме на эстраде. Там она увидела карточку со своей фамилией. Стул Гумилева пустовал: поэт опаздывал. Гумилев, по слухам, был обижен тем, что произнести пушкинскую речь доверили не ему, а Блоку.

Николай Степанович явился во фраке и не пошел на эстраду в первом отделении. Опоздал, потому что непросто было в эпоху «военного коммунизма» раздобыть торжественное облачение в виде фрака и аксессуаров к нему.

Блок произнес пронзительную речь. Когда он выговорил: «Если русской культуре суждено когда-нибудь возродиться…» – все вздрогнули от неожиданности. От Блока, написавшего революционную поэму «Двенадцать», никак не ожидали этих слов.

В перерыве Гумилев подошел к Анне и сообщил о создании Третьего цеха. Ее не пригласил туда, сказал в форме извещения, и это задело Ахматову. Впрочем, она и Вторым мало интересовалась. Однако была все же задета. В перерыве к Анне Андреевне подходил и А. Блок. Наслышанный о затворничестве Ахматовой, он спросил:

– Вы все так же плохо живете?

Обида не помешала Гумилеву по достоинству оценить выступление А. Блока. Как вспоминала Одоевцева, он сказал:

– Незабываемая речь. Потрясающая речь. Ее можно только сравнить с речью Достоевского на открытии памятника Пушкину.

На втором, открытом, собрании бывшие супруги также присутствовали. Блок перед своей речью поинтересовался у окружающих, есть ли кто-нибудь из официальных кругов. Потом он пошел к кафедре и стал читать о том, что Бенкендорф не душил вдохновение поэта, как душат теперешние чиновники, что Пушкин мог творить, а теперь поэтам – смерть. Ему долго аплодировали. А потом он несуетно и медленно, по выражению К. Чуковского, разговаривал с Гумилевым.

Николаю Степановичу все труднее становилось сдерживать себя, наблюдая всеобщее «опрощение» и отступление от принципов порядочности и благородства. Он вступился за честь писателей из «Всемирной литературы». Теперь произошел скандал личного свойства.

В марте 1921 года из печати вышел альманах «Дракон» Третьего цеха поэтов, куда вошли стихи не только «цеховиков», но и других известных поэтов. Скандал разгорелся вокруг рецензии Э. Голлербаха на этот альманах. В ней Голлербах, состоявший в дружеских отношениях с Гумилевым, довольно оскорбительно отозвался об И. Одоевцевой, сказав, что она «любит гумилевщину». И добавил: «Кстати сказать, Гумилев оповещает, что у поэтессы “косы – кольца огневеющей змеи” <….> и “зеленоватые глаза, как персидская больная бирюза”». Эта рецензия, по сути, спровоцировала развод Ирины Одоевцевой с мужем, который и без того ее безумно ревновал и требовал отказаться от литературной жизни и встреч с Гумилевым. Муж Одоевцевой, с которым она до Гумилева жила прекрасно, пытался даже соблазнить Асю, жену Николая Степановича, чтобы отомстить поэту.

После выхода рецензии Гумилев прилюдно в Доме литераторов обвинил Голлербаха в бесчестии. Констатировал, что карьера Голлербаха погибла. И конечно, огласил, что Одоевцева для него «не больше, как ученица». Он никогда, даже в самые очевидные моменты, не признавался в связи с женщиной и старался не бросать тень на ее репутацию. Голлербах был вынужден прибегнуть к суду чести.

В мартовские дни Гумилев был особенно взвинчен из-за кронштадтских событий. В городе, где он родился, экипаж броненосца «Петропавловский» поднял мятеж в знак протеста против страшного голода с требованием «Советы без коммунистов». Они выдворили из Кронштадта присланного Москвой М. И. Калинина, создали Временный революционный комитет и обратились к петроградским рабочим с воззванием свергнуть режим комиссаров. Карательные отряды под руководством Тухачевского были отбиты.

В Петрограде на заводах начались волнения. На проходившем в эти дни Х съезде РКП (б) известие о неудаче Тухачевского вызвало панику. Было решено перейти от «военного коммунизма» к НЭПу (новой экономической политике). 17 марта после закрытия съезда начался второй штурм Кронштадта. 18 марта город был взят, началась расправа над матросами. Расстреляли более 2000 человек. По стране прокатилась волна массовых арестов, а дальше начались репрессии, «чистки» в рядах военной, научной и творческой интеллигенции.

Гумилев в эти кронштадские дни был привлечен к борьбе с большевиками: он должен был раздавать листовки на бастующем Петроградском заводе изоляторов, затем создать пятерку из верных людей на случай, если восстание перекинется в Петроград. Гумилев все исполнил. Ему выдано было 100 000 рублей на технические надобности, которые он раздал незадолго до ареста участникам пятерки.

Подавление восстания подействовало на поэта угнетающе. Он стал думать об отъезде за границу. С горечью и болью сказал товарищу во время прогулки по вьюжному Петрограду:

– Да ведь есть же еще на свете солнце, и теплое море, и синее-синее небо. Неужели мы так и не увидим их… И смелые, сильные люди, которые не корчатся, как черви, под железной пятою этого торжествующего хама. И вольная песня, и радость жизни. И ведь будет же, будет Россия свободная, могучая, счастливая – только мы не увидим.

Эти его слова буквально перекликаются с записью А. Блока в дневнике от 22 апреля 1917 года: «Россия будет великой. Но как долго ждать и как трудно дождаться».

После разгрома восстания моряков Гумилев тосковал. Встретившись с Анной Андреевной в очереди за продуктами в КУБУ (Комитет по улучшению быта ученых), сказал ей о своем желании уехать за границу. Но, конечно, никуда бы не уехал один: на его плечах большая семья. Он так и объяснил Ахматовой, что не уезжает только из-за семьи.

К семье он и уехал 30 марта в Бежецк и пробыл там до 9 апреля. Там состоялся его вечер, на котором Гумилев прочел помимо своих стихов статью К. Чуковского «Ахматова и Маяковский».

В апреле больной А. Блок, к которому Э. Голлербах обратился с просьбой о суде чести, сделал неожиданный шаг. Он написал резкую статью «Без божества, без вдохновенья», где обрушился с революционной критикой на акмеистов. Щадя и выделяя Ахматову, он направил свой гнев на Гумилева и других акмеистов, обвиняя их в бездушии, формализме. Он писал: «Н. Гумилев и некоторые другие “акмеисты”, несомненно даровитые, топят самих себя в холодном болоте бездушных теорий и всяческого формализма; они спят непробудным сном без сновидений; они не имеют и не желают иметь тени представления о русской жизни и о жизни мира вообще; в своей поэзии (а следовательно, и в себе самих) они замалчивают самое главное, единственно ценное: душу».

Гумилев, задетый выпадом Блока, приготовился ответить. 11 апреля в Доме литераторов состоялся вечер Гумилева, на котором он прочел свой ответ – статью «О душе». Ответ Гумилева был, как всегда, сдержанный, корректный, но тоже достаточно резкий. Что же столкнуло Блока с Гумилевым? Оба поэта, уважающие друг друга, оказались загнанными в угол. Блок тяжело болен, он задыхается в неволе. Гумилев, потрясенный расстрелом матросов, которых везли грузовиками на казнь, устал от голода и перенапряжения, от непосильного труда. Разве они враги? Им оставалось жить совсем немного…

Через несколько лет, вспоминая эти события, в разговоре с Лукницким Ахматова упрекнула Гумилева в отсутствии чуткости, позволившем ему вступить в полемику с задыхающимся, больным и желчным Блоком. Она, возможно, не могла и предположить, что и сам Гумилев начинал «задыхаться».

«Подорожник»

На следующий день после вечера в Доме литераторов Анна Ахматова пришла во «Всемирную литературу», чтобы получить членский билет Союза поэтов. Билет понадобился ей для представления в какие-то инстанции – не то управдому, не то еще куда-то. Секретарша выписала билет, но нужна была подпись председателя Союза. Выяснилось, что Николай Степанович занят, но сейчас придет. Просил подождать. Пришел Георгий Иванов, подписал билет за секретаря. Анна продолжала терпеливо ждать. Открылась дверь кабинета, и Анна Андреевна увидела через комнату Гумилева и Блока, оживленно о чем-то разговаривающих. Они идут, останавливаются, продолжают разговаривать, потом опять идут. Видно, оба были увлечены беседой.

Наконец они расстались. Гумилев вышел, поздоровался с Анной, попросил прощения за то, что заставил ее ждать. Объяснил: его задержал разговор с Блоком. Для него это веская причина, которую, по его разумению, Анна должна была понять. Ахматова ответила смиренно:

– Ничего… Я привыкла ждать!

– Меня? – спросил Гумилев.

– Нет, в очередях, – спустила она его с небес на землю.

Гумилев молча подписал билет, холодно поцеловал ей руку и отошел. Очевидно, в эти дни он был особенно нервен и обидчив. И устал от враждебных выпадов.

Николай Степанович по-прежнему относился в Анне как к родному человеку, поэтому его так удивляли и обижали ее холодность, отчужденность, язвительность. То, что ее судьба, ее творчество не были безразличны поэту, доказывает следующий эпизод.

В начале апреля у Анны Андреевны в издательстве «Петрополис» вышел, наконец, новый сборник стихов «Подорожник». Тираж, как всегда, более чем приличный: 1000 экземпляров, из них 60 именных и сто нумерованных. После выхода сборника поползли разговоры, что Ахматова в новой книге перепевает себя прежнюю. К. И. Чуковский яростно нападал на автора «Подорожника». А. Блок довольно пренебрежительно отозвался о новой книге. Все ждали, видимо, новой Ахматовой, отвечающей времени, отзывающейся на сегодняшний день. А она писала снова о чувствах, другого в ее стихах не увидели.

Именно тогда Гумилев выступил публично с чтением стихотворения «Молитва мастеров». Его студисты утверждали, что «Молитва…» была написана в ответ на критику новой книги Ахматовой.

Я помню древнюю молитву мастеров:

Храни нас, Господи, от тех учеников,

Которые хотят, чтоб наш убогий гений

Кощунственно искал все новых откровений.

Нам может нравиться прямой и честный враг,

Но эти каждый наш выслеживают шаг,

Их радует, что мы в борении, покуда

Петр отрекается и предает Иуда.

Лишь небу ведомы пределы наших сил,

Потомством взвесится, кто сколько утаил,

Что создадим мы впредь, на это власть Господня,

Но что мы создали, то с нами посегодня.

Всем оскорбителям мы говорим привет,

Превозносителям мы отвечаем – нет!

Упреки льстивые и гул молвы хвалебный

Равно для творческой святыни не потребны.

Вам стыдно мастера дурманить беленой,

Как карфагенского слона перед войной.

Здесь «мы» – это и Ахматова, и сам Гумилев, и затухающий Блок, и другие поэты, от которых все ждут новых откровений. Предпоследняя строфа стихотворения перекликается с пушкинским «Памятником». «Молитва мастеров» наряду с «Моими читателями» станет своего рода поэтическим завещанием Гумилева.

Обиду Ахматовой он воспринял как личную обиду и бросился на ее защиту. Это стихотворение Гумилев прочел дважды на своих выступлениях в апреле.

А 25 апреля в Большом драматическом театре состоялся вечер А. Блока («Блокослужение», как выразился кто-то из знакомых Ахматовой). На этом вечере, конечно, были и Гумилев, и Ахматова.

Театр переполнен, кажется, весь Петербург здесь собрался. Сцена задрапирована сукном. Вступительную речь о Блоке читал К. Чуковский, читал благоговейно. Создавалось стойкое ощущение, что поэта уже нет в живых, а этот вечер устроен в память о нем. Однако, наконец, вышел сам Блок. И только когда поэт начал читать свои стихи, зал ожил, будто обрадовался, что Блок еще жив.

Несмотря на то что их личные отношения испортились из-за фельетона «Без божества, без вдохновенья», Гумилев относился к Блоку с огромным уважением. Он называл его величайшим современным поэтом, говорил, что он лучший из людей, джентльмен с головы до ног, чистая благородная душа.

Встретившись с Ахматовой за кулисами Большого театра, Блок спросил:

– А где испанская шаль?

Больше уже Анне Андреевне не доведется говорить с ним. Она могла только жалеть о том, что их отношения так и не стали ближе, доверительнее. Блок сознательно установил дистанцию. Стихи Ахматовой он знал, что-то любил, но тогда был болен и медленно умирал и с иронией сказал Чуковскому: «Ее стихи никогда не трогали меня». В «Подорожнике» ему понравилось только одно стихотворение: «Когда в тоске самоубийства…» Блок знал его наизусть. «Ахматову я знаю мало, – говорил он Чуковскому. – Она зашла как-то в воскресенье (смотри об этом ее стихи), потому что гуляла в этих местах, потому что на ней была интересная шаль, та, в которой она позировала Альтману». Вот об этой шали Блок и спросил Ахматову на вечере.

В мае 1921 года Гумилев забрал из Бежецка жену и дочь. Анна Николаевна писала мужу ужасные письма, грозилась повеситься или отравиться, если останется в Бежецке. Гумилев в голодные годы «военного коммунизма» посылал в Бежецк все, что мог, привозил продукты, когда приезжал, отдавал последнее, не оставляя себе ничего. Но Ася капризничала, требовала невозможного, мучила Анну Ивановну, чем довела мать Гумилева до болезни. Шла на обман, только чтобы выпросить у мужа дополнительные деньги. В бежецком доме назрел кризис, все были измучены, и Николай Степанович был вынужден забрать жену и дочь, хотя уже чувствовал шаткость своего положения.

Он приехал в Бежецк утром 19 мая и в тот же день уехал. Все отметили, что Николай выглядел расстроенным. Тогда в последний раз он виделся с матерью, сестрой и сыном.

В мае по Петрограду прокатилась волна арестов. Хватали всех, кто был причастен к антибольшевистскому подполью. 30 мая был схвачен руководитель Петроградской боевой организации, в которую входил Гумилев, Ю. П. Герман, а 5 июня – профессор В. Н. Таганцев, конспиративный начальник Гумилева. Многих арестовывали вместе с семьями, детей отправляли в специальные приюты.

Гумилев перебрался с Преображенской в Дом искусств, где занял бывшую баню Елисеевых, отделанную мрамором. Тогда же он принимает решение отдать дочь в детский дом, которым заведовала жена Лозинского Татьяна Борисовна. На лето детский дом выезжал в Парголово. Ася сомневалась и боялась отдавать, но была совершенно не способна сама заниматься ребенком. 22 мая Гумилев с женой отвезли Лену в Парголово.

Мысль о детском доме уже возникала у Гумилева в 1919 году, когда был голод. Лозинская тогда устроила своих детей в детский дом, которым заведовала. Детские учреждения снабжались продовольствием. Гумилев предложил матери поступить туда на службу и взять с собой Леву. Видно, совсем туго приходилось. Однако Ахматова была против, считая эти меры бессмысленными и вредными для Левы. И Анне Ивановне это было не по силам. Вряд ли она, считала Анна Андреевна, сумела бы найти общий язык с фабричными детьми.

Теперь же Гумилеву грозила опасность, возможно, за ним уже следили. В эти дни в квартире на Преображенской Николай Степанович уничтожил на глазах Ирины Одоевцевой какие-то конспиративные документы, включая и текст прокламации. И для чего ему понадобилось переезжать в комнату писательского общежития в Диске? Не для того ли, чтобы избавиться от преследования, запутать следы? И не потому ли Гумилев так обрадовался возможности уехать из Петрограда на месяц?

В конце мая он получил предложение от В. А. Павлова, литератора, морского офицера, поехать в Севастополь в поезде главнокомандующего Военно-морскими силами РСФСР контр-адмирала А. В. Немитца. Павлов занимал ответственный пост при контр-адмирале. Гумилеву представилась возможность еще раз совершить путешествие.

В мае отправилась в Бежецк, в отделение Союза поэтов, учрежденное Гумилевым, Н. Павлович, и Ахматова попросила ее навестить Левушку, передать ему гостинцы.

«Невстречи»

В начале июня Гумилев выезжает с Павловым сначала в Москву, затем из Москвы в салон-вагоне коморси[3] Немитца в Севастополь. Весь месяц Гумилев жил в вагоне. Знакомился с моряками, выезжал в Феодосию, где встретился с М. Волошиным, с которым не виделся много лет. Встретились совершенно случайно, в конторе порта. Они, конечно, примирились и пожали друг другу руки. Волошин взялся объясняться:

– Если я счел тогда нужным прибегнуть к такой крайней мере, как оскорбление личности, то не потому, что сомневался в правде ваших слов, но потому, что вы сочли возможным об этом говорить вообще.

Гумилев возразил:

– Но я не говорил. Вы поверили словам этой сумасшедшей женщины… Впрочем… если вы не удовлетворены, то я могу отвечать за свои слова, как тогда…

Но, видимо, Волошин был вполне удовлетворен. На этом они и расстались.

В Севастополе Гумилев случайно встретил сестру Ахматовой Ию Андреевну. Тяжело больная туберкулезом, она жила с матерью в Крыму. Родные ничего не знали о судьбе Ахматовой и Гумилева. Да и Анна Андреевна думала, что ее близкие погибли во время Гражданской войны: от них долго не было никаких известий. Гумилев, конечно, нанес визит Инне Эразмовне.

Он сообщил о разводе с Анной Андреевной, о том, что женился на Анне Энгельгардт. Рассказал, что Ахматова вышла замуж за замечательного ученого и такого же замечательного человека (Шилейко В. К.), что вообще все чудесно. О себе рассказывал мало.

От Ии и Инны Эразмовны он узнал о трагической гибели любимого брата Ахматовой и его друга Андрея Горенко. Андрей был женат на кузине М. Змунчилла, у которой курсисткой Аня жила в Киеве. В 1920 году они жили в Афинах с маленькой дочкой. Малышка заболела малярией и умерла. Смерть ребенка потрясла супругов, оторванных от дома и родных. Не выдержав горя, Андрей Андреевич и Мария Александровна решили покончить с собой. Андрей отравился морфием и умер, Марию удалось спасти. И тут выяснилось, что она беременна. Когда родился сын, Мария Александровна назвала его Андреем в честь отца.

Все это Гумилеву предстояло рассказать Анне Андреевне…

Во время пребывания в Севастополе Николаю Степановичу еще удалось издать с помощью матросов сборник стихов «Шатер». На плохой оберточной бумаге, но тиражом 1000 экземпляров. И конечно же, не обошлось без мимолетного романа с девушкой, живущей на таможне. Он будто чувствовал, что ему оставалось недолго наслаждаться жизнью.

В конце июня в том же поезде командующего Морскими силами Гумилев вернулся на север. Сначала в Москву. Помолодевший, загорелый и веселый, таким увидели его в Москве, где он пробыл со 2 по 6 июля. Снова встретился с Ольгой Мочаловой, героиней еще одного мимолетного романа. Здесь же гостила у брата Ирина Одоевцева. 5 июля в Союзе поэтов состоялся вечер Гумилева.

Из воспоминаний О. Мочаловой можно узнать о состоянии поэта в эти дни. Путешествие по разоренной, разрушенной стране («Вся Украина сожжена»), видимо, заставило его задуматься о ходе жизни. Всплыло множество вопросов. В беседах с Ольгой Гумилев что-то проговаривал.

– Что делать дальше? Стать ученым, литературоведом, археологом, переводчиком? Нельзя – только писать стихи.

Это вопросы зрелой личности, стоявшей на распутье. Он чувствовал, что завершился некий жизненный этап, дальше следовало делать какой-то выбор.

Вспоминал он и об Ахматовой. Говорил:

– В дни революции Ахматова одна ходила ночью по улицам, не зная страха.

Признавался, что никогда не носит обручального кольца, чтобы не подчеркивать свои оковы. Он считал, что наряду с мэтрами поэзии Бальмонтом, Брюсовым и Ивановым ему и Ахматовой можно было бы дать то благо, что имеет каждый комиссар. Вспоминая их совместную жизнь, он рассказывал Ольге:

– Ахматова вызывала всегда множество симпатий. Кто, кто не писал ей писем, не выражал восторгов. Но, так как она всегда была грустна, имела страдальческий вид, думали, что я тиранический муж, и меня за это ненавидели. А муж я был самый добродушный и сам отвозил ее на извозчике на свидание.

7 июля Гумилев вернулся в Петроград. В эти дни Анна Андреевна зашла в редакцию, и В. Сутугина передала ей письмо от матери. Инна Эразмовна сообщила дочери о смерти Андрея Андреевича, но без подробностей, ссылалась на то, что Гумилев по приезде в Петербург обещал все сам рассказать.

– А он приехал или нет? – спросила Ахматова у секретаря.

Сутугина ответила:

– Приехал, но я его еще не видела.

Издатель «Петрополиса» Блох случился рядом, и Анна спросила его о Гумилеве.

– Прислать вам его? – ответил Блох.

– Да, передайте ему, что я очень хочу его видеть.

Анна, хоть мысленно давно похоронила своих родных, тяжело восприняла весть о гибели брата. Письмо матери, упоминавшей о Николае Степановиче, видимо, вернуло ее в прошлое, когда они были одной семьей. Теперь Анне казалось, что Гумилев окружен не теми людьми, мелкими, пошлыми: Г. Иванов, Г. Адамович («Жоржики», как она их называла), Н. Оцуп. Была еще ревность к тем, кто окружал ее бывшего мужа.

Гумилев пришел к ней на Сергиевскую очень скоро. Но пришел не один, а с несносным Жоржиком Ивановым. Это задело и обидело Ахматову. Возможно, ей хотелось поговорить о близких, что-то вспомнить, а то и вновь сблизиться с Николаем Степановичем. А он просто не знал, что Анна одна, не знал, что безумный ревнивец Шилейко находится в царскосельском санатории. Поэтому привел «свидетеля».

Анна Андреевна сидела у окна и вдруг услышала, как кто-то кричит:

– Аня!

К ней в комнату было непросто попасть: обычно ее звали со двора, чтобы она открыла дверь, пройдя внутренним ходом на третий этаж, и пропустила посетителей через квартиру третьего этажа. Ахматова удивилась. Шилейко в Царском, кто еще мог звать ее «Аня»? И действительно.

Выглянув в окно, увидела Гумилева с Георгием Ивановым. Впустила их, в очередной раз побегав по этажам. Присутствие Жоржика сковывало Анну Андреевну, она сразу же настроилась на обидчивый лад. Гумилев рассказал о встрече в Крыму с ее матерью и сестрой, подробности о смерти Андрея. Он звал Анну на вечер в Клуб поэтов, организованный им, но та категорически отказалась. Тут пришел черед обижаться Гумилеву. Ведь Клуб в доме Мурузи – его детище. Анна сказала, что она вообще не хочет выступать, после известия о смерти брата у нее совсем не то настроение. В вечере «Петрополиса» будет участвовать только потому, что обещала уже, а зачем ей идти в дом Мурузи, где люди веселиться будут и где ее никто не ждет.

Николай Степанович сделался сух и холоден. Стал упрекать Анну, что она не хочет выступать. Он и раньше ругал ее за лень и нежелание активно жить.

Анна заговорила об издателе Гржебине, с которым судилась тогда. Выслушав ее, Гумилев сказал:

– Он прав.

Видимо, так это и было. Георгий Иванов, который очень льстил Анне Андреевне в эту встречу, вступился за нее:

– Он не прав уже потому, что он Гржебин.

Они стали прощаться, оба недовольные друг другом и итогом встречи. Если б они знали, что это фактически последняя их личная встреча! Анна повела гостей не через третий этаж, а к бывшей потайной, винтовой лестнице, по которой можно было прямо из квартиры выйти на улицу. Лестница была совсем темная, и, когда Николай Степанович стал спускаться, Ахматова произнесла свою страшную пророческую фразу:

– По такой лестнице только на казнь ходить…

Как воспринял ее Гумилев, который знал об опасности и чувствовал за собой слежку?..

Вечер в «Петрополисе» состоялся 11 июля. Они не встретились. Эта «невстреча» была оценена Ахматовой только потом, много лет спустя. А тогда они оба выступали, но Гумилев прочел поэму «Звездный ужас» и исчез. Когда Анна Андреевна явилась, к ней подошли ученицы Гумилева, студийки. Девочки сказали, что Гумилев обещал их познакомить с ней, но вот его нет, и поэтому они решили сами подойти и познакомиться.

Позже, когда в журнале «Дом искусств» вышла довольно сдержанная рецензия Г. Иванова на ахматовский «Подорожник», Анна Андреевна увидела и здесь руку Гумилева. Из всех ее стихов Иванов привел только детские стихи «Мурка, не ходи, там сыч». Замятин почтительно объяснил Ахматовой, что редакция здесь ни при чем, автор сам за себя отвечает. Однако она заявила, совершенно рассердившись:

– Я знаю, это все Колины проделки. Коля уговорил его не только кисло написать обо мне, но еще и привести детский стишок, как будто в «Подорожнике» ничего лучшего нет. Это все Коля, не спорьте! Он виноват. Он все еще мстит мне!

До Гумилева дошли эти слова и огорчили его.

Последние дни Гумилева

В эти дни Николай Степанович заявил в своих студиях, что занятия ему надоели, что он не верит в их успешность, поэтому решил их прекратить. Совсем на него не похоже. Студийцам из «Звучащей раковины» он подписал свой новый сборник «Шатер», изданный в Севастополе и доставленный в Петроград моряком и поэтом С. Колбасьевым. Гумилев устроил брата на службу в Союз поэтов в качестве юрист-консульта и заведующего финансовой частью. Это назначение, скорее всего, было фиктивным, оно было необходимо для выезда больного Д. С. Гумилева за границу. Поэт, видимо, чувствовал свою обреченность и старался завершить некоторые дела.

О его настроении за несколько дней до ареста пишет в своих воспоминаниях жена Дмитрия А. А. Гумилева-Фрейганг. Николай Степанович привез из Бежецка письма от матери. Дмитрий попросил жену зайти и взять их у брата. Они встретились на лестнице, Гумилев предложил прогуляться. День был солнечный, чудесный. Дошли до Таврического сада.

Гуляли по аллеям, потом сели на скамейку отдохнуть. Гумилев говорил много и откровенно, что было ему вовсе не свойственно. Сначала рассказывал о путешествиях, потом стал излагать свои взгляды на жизнь, на брак. Заговорил о минутах одиночества, когда думал о Боге. «Такого бесконечно грустного Колю я никогда не видела. < …> Тогда мне и в голову не могло прийти, что его мысли омрачаются предчувствием скорой гибели».

В это время готовился к печати последний сборник Гумилева «Огненный столп». Николай Степанович, правя корректуру, добавляет два стихотворения: «Дева-птица» и «Мои читатели». Тираж сборника 1000 экземпляров.

«Мои читатели» – это завещание, это его «Памятник». А вот «Дева-птица» почему была включена в последний сборник, состоявший исключительно из шедевров? Стихотворение, начатое как шутка, написанное по рифмовнику, разруганное друзьями и учениками? Видимо, оно было важно для поэта.

В стихотворении в аллегорической форме выражена та же мысль, что и в его переводе китайских стихов из сборника «Фарфоровый павильон» 1918 года:

О, как божественно соединенье

Извечно созданного друг для друга!

Но люди, созданные друг для друга,

Соединяются, увы, так редко!

Может быть, он невольно подводил итоги, и нечаянно рожденное стихотворение о прекрасной Деве-птице, не соединившейся с мальчиком-птицей, выразило подспудно и грусть, и чувство вины, и раскаяние?

В сборник «Огненный столп» было включено и стихотворение «Перстень», написанное в 1920 году. Здесь возникает памятное кольцо с рубином, которое когда-то юный Гумилев подарил девочке Ане. В этом стихотворении девушка, уронившая перстень с рубином в колодец, говорит о своем женихе:

Мой жених, он живет с молитвой,

С молитвой одной о любви.

Попрошу, и стальною бритвой

Откроет он вены свои.

Кто мог похвалиться такой преданностью жениха, готового отдать жизнь за любовь? Не в те ли годы, когда они были юными, возвращается Гумилев в этом стихотворении?

Близился роковой август. Ахматова рассталась с Шилейко. Снова сошлась с Артуром Лурье, который заставил ее бросить работу. Анна Андреевна переехала к А. Лурье и О. Глебовой-Судейкиной.

Гумилев же в 20-х числах июля познакомился с Ниной Берберовой. Берберова вступала в Союз поэтов и на вечере Цеха в Клубе поэтов, куда Ахматова, как всегда, не пошла, была представлена Гумилеву. Гумилев тут же пригласил ее на свидание.

28 июля они встретились. Николай Степанович принес Нине в подарок книги: Сологуба, Анненского, Кузмина и несколько своих. Она не сочла возможным принять этот подарок, и тогда Гумилев размахнулся и бросил книги в Неву. Это не помешало ему подписать Нине членскую карточку Союза поэтов.

За несколько дней до ареста Николая Степановича Ахматова говорила с ним по телефону. О чем они говорили? Наверное, о «делах». А последняя их встреча состоялась 1 августа. Анна Андреевна пришла в Клуб поэтов (дом Мурузи), чтобы узнать у Гумилева адрес писателя В. И. Данченко накануне отъезда эстонского издателя Орга. Видимо, нужно было срочно, иначе почему не позвонила? Н. Оцуп и Г. Иванов просили ее остаться и прочитать стихи. Ахматова, конечно, отказалась. Гумилев сказал, что уговаривать ее бесполезно.

Все. Больше они никогда не увидятся. Останутся последние стихи к ней. Пусть не доказано, что к ней, но к кому еще? Написаны, очевидно, после последнего визита Гумилева (когда он сообщил о смерти Андрея).

После стольких лет

Я пришел назад.

Но изгнанник я,

И за мной следят.

Я ждала тебя

Столько долгих лет,

Для любви моей

Расстоянья нет.

В стороне чужой

Жизнь прошла моя.

Как украли жизнь,

Не заметил я.

Жизнь моя была

Сладостною мне.

Я ждала тебя,

Видела во сне.

Смерть в дому моем

И в дому твоем.

Ничего, что смерть,

Если мы вдвоем.

Какая чистая простота, отсутствие всякого украшательства. Простые слова, смирение и мудрость. Гумилев воссоздает диалог любящих людей, разлученных насильственно. Он изгнанник, за которым следят. Возвращается к ней после стольких лет разлуки. Она отвечает, что ждала. Как ему хотелось этого! Но так оно и было: ждала, несмотря ни на что. Ждала, что придет один, просила передать, чтобы зашел. Шилейко – в санатории, с ним давно решено расстаться. Приди Гумилев один, все могло бы измениться. Глядишь, и обошлось бы без Лурье. Но он явился с Жоржиком, и встреча превратилась в затянувшуюся невстречу.

Он осознает перед гибелью, что в «стороне чужой» прошла его жизнь, ее украли. Она же не жалуется, ведь видела его во сне. Стоя на пороге в иной мир, он знает, что они будут вдвоем в вечности, как когда-то напророчил в стихотворении «Вечность». «Ничего, что смерть, / Если мы вдвоем». Эта любовь сильнее смерти.

3 августа – последний день, который Гумилев провел на свободе. Он руководил занятием в Доме искусств, потом играл в жмурки со студийками. Когда все ушли, задержал Нину Берберову, показал ей стихи в черной тетрадке.

– Сегодня ночью, я знаю, напишу опять, – сказал он, – потому что мне со вчерашнего дня невыносимо грустно, так грустно, как давно не было.

Потом проводил Берберову через весь город.

– Пойду теперь писать стихи про вас, – сказал он на прощание. Нина вошла в ворота дома, а он все стоял и смотрел ей вслед.

В десять вечера к Гумилеву явился В. Ф. Ходасевич, будущий муж Берберовой, с которой он еще не был знаком. Ходасевич уезжал назавтра из Петрограда и пришел проститься с Николаем Степановичем. Гумилев обрадовался его приходу и никак не хотел отпускать, хотя тому нужно было еще зайти к баронессе Икскуль. Каждый раз, когда гость поднимался, чтобы уйти, хозяин начинал упрашивать:

– Посидите еще.

Таким образом, Ходасевич просидел до двух ночи. А во дворе, очевидно, уже стояла машина с чекистами.

Гумилев был весел, много шутил и много говорил. Он утверждал, что ему суждено прожить долго, по крайней мере лет до девяноста. И все повторял:

– Непременно до девяноста лет, уж никак не меньше.

У поэта были грандиозные планы. Он будто заговаривал судьбу, хотя чувствовал, что конец близок. Хохотал, когда сравнивал себя и Ходасевича:

– Вот мы однолетки с вами, а поглядите: я, право, на десять лет моложе. Это все потому, что я люблю молодежь. Я со своими студистками в жмурки играю и сегодня играл. И потому непременно проживу до девяноста лет, а вы через пять лет скисните.

И он, хохоча, показывал, как через пять лет Ходасевич будет ходить, сгорбившись, волоча ноги, и как он сам будет выступать молодцом.

Что это? Истерика или желание изменить судьбу? Ходасевич попросил у Гумилева разрешения принести ему на следующий день кое-какие вещи на хранение. Сам он уезжал в деревню на отдых.

Когда наутро в условленный час Ходасевич с вещами подошел к дверям комнаты Гумилева, на стук ему никто не ответил. В столовой служитель Ефим сообщил, что ночью Гумилева арестовали и увезли. Ходасевич был последний, кто видел его на воле. «В его преувеличенной радости моему приходу, – вспоминал он, – должно быть, было предчувствие, что после меня он уже никого не увидит».

Была, конечно, еще жена Гумилева, Анна Николаевна. В тот день она ездила за город к дочери, вечером вернулась…

Гумилев был арестован и препровожден в здание ПетроЧК на Гороховой улице. Николай Степанович прислал из тюрьмы записку жене и товарищам из «Всемирной литературы» с просьбой передать необходимые вещи, еду. Жену ободрял уверенно и спокойно, просил принести ему Евангелие и любимую с детства «Илиаду». Затем он был переведен в камеру № 77 Петроградского дома предварительного заключения на Шпалерной, 25. При переводе в коридоре тюрьмы встретился с Н. Н. Пуниным, будущим гражданским мужем Ахматовой. Пунин вполне разделял официальную идеологию, и 6 сентября он будет выпущен по ходатайству А. Н. Луначарского. Они стояли друг перед другом, как шалые. «В руках у него была “Илиада”, – писал Пунин в письме к тестю, – которую у бедняги тут же отобрали».

Гумилеву предстояло провести в камере № 77 последние дни жизни. Никакого суда не было. В Петрограде в связи с кронштадтскими событиями было введено военное и осадное положение. А это подразумевало непосредственное исполнение приговора до расстрела включительно в местностях, объявленных на военном положении (постановление ВЦИК от 4 ноября 1920 года).

Накануне ареста Гумилев говорил с В. Немировичем-Данченко об отъезде из страны:

– Ждать нечего – ни переворота не будет, ни Термидора. Эти каторжники крепко захватили власть. Они опираются на две армии: красную и армию шпионов. И вторая гораздо многочисленнее первой. Я удивляюсь тем, кто составляет сейчас заговоры… Слепцы, они играют в руки провокации. Я не трус. Борьба – моя стихия, но на работу в тайных организациях я бы теперь не пошел.

Поздно.

Расстрел

В начале августа Ахматова ездила в Царское Село. Она хотела забрать оставшиеся бумаги из гумилевского дома, который был реквизирован новой властью. Бумаги в страшном беспорядке валялись на чердаке. Из этой груды Анна Андреевна выбрала письма Гумилева к ней. Остальные, письма к отцу, матери, по понятным соображениям, не сочла себя вправе взять. Николай Степанович жив, сама она уже чужой человек там… Конечно, если бы она поехала туда недели на три позже, говорила она Лукницкому, то взяла бы их. Бумаги и письма с того чердака пропали, были раскурены в «козьих ножках» красноармейцами.

7 августа умер А. Блок. Петроград был потрясен этим событием. Ахматова в числе многих пришла на панихиду в его дом. «В гробу лежал человек, которого я никогда не видела. Мне сказали, что это Блок». Анна Андреевна много плакала, так, что ей стало дурно, пришлось выйти на лестницу.

А 10 августа Блока хоронили на Смоленском кладбище. За гробом шел весь город. В церкви на заупокойной обедне было тесно. Ахматова, укрытая вуалью, подошла к гробу, поклонилась и перекрестилась. Слезы текли без удержу, как заметила свидетельница В. Люблинская. Именно там, на кладбище, она узнала об аресте Гумилева.

За него хлопотали. Ходили легенды, что Горький обратился напрямую к Ленину с просьбой освободить Гумилева, и Ленин ответил:

– Мы не можем целовать руку, поднятую против нас.

Редакция «Всемирной литературы» обратилась в ПетроЧК с ходатайством. В письме, подписанном М. Горьким, говорилось: «Принимая во внимание, что означенный Гумилев является ответственным работником в издательстве «Всемирная литература» и имеет на руках неоконченные заказы, редакционная коллегия просит о скорейшем расследовании дела и при отсутствии инкриминируемых данных освобождения Н. С. Гумилева от ареста».

Не помогло. Прошел слух, что Гумилева увезли в Москву, и это почему-то считали хорошим знаком. Кажется, никто не верил в Гумилева-заговорщика. Не верили и в трагический исход.

Только Анна с обостренным даром предчувствия понимала, что грозит поэту. Она пишет стихотворение-пророчество 16 августа (может быть, старого стиля) в царскосельском поезде. Прикурив от искры паровоза (не было спичек) в тамбуре вагона, набитого мальчишками-красноармейцами, одобрительно восхитившимися: «Эта не пропадет!» – Анна слагала строки:

Не бывать тебе в живых,

Со снегу не встать.

Двадцать восемь штыковых,

Огнестрельных пять.

Горькую обновушку

Другу шила я.

Любит, любит кровушку

Русская земля.

В эти дни она живет в Царском Селе, в санатории. Комната с балконом, второй этаж. Там рождались страшные стихи, навеянные этими трагическими предчувствиями. Там она узнает о гибели Гумилева.

Поэт никого не выдал, не назвал ни одного имени. Благодаря ему остались на свободе Г. Иванов, поэт Л. Берман, который и ввел Гумилева в круг заговорщиков, и другие члены его пятерки. Гумилев фактически признал вину. Перед казнью на стене камеры № 77 он оставил надпись: «Господи, прости мои прегрешения. Иду в последний путь. Н. Гумилев».

В ночь на 26 августа приговор был приведен в исполнение. Есть легенды, есть протоколы допросов. Есть последние фотографии из дела: избитый поэт. Рассказывали, что Гумилев принял смерть достойно. Курил папиросу, улыбался. Даже у чекистов из расстрельной команды вызвал восхищение.

Рассказывали, что всех арестованных вывезли за город. Места указывают разные: Бернгардовка, одна из станций Ириновской железной дороги, пороховые склады. На рассвете их заставили рыть яму, затем приказали раздеться. Женщины и мужчины плакали, падали на колени, умоляли пьяных чекистов о пощаде. Гумилев до последней минуты стоял неподвижно. Многие насильно были сброшены в яму. По яме открыли стрельбу. Когда ее засыпали, земля шевелилась: были раненые, живые…

Упаду, смертельно затоскую,

Прошлое увижу наяву,

Кровь ключом захлещет на сухую,

Пыльную и мятую траву.

И Господь воздаст мне полной мерой

За недолгий мой и горький век…

Так писал он еще в 1915 году, предвидя этот миг…

1 сентября 1921 года в газете «Правда» сообщалось о расстреле участников Таганцевского заговора: 61 человек, тридцатым в этом списке значился Гумилев. Весь город ахнул от чудовищного известия.

Ахматова была еще в санатории. Она сидела на балконе с Маней Рыковой. Подошел В. Рыков и вызвал дочь за ограду. Та вышла к нему. Анна Андреевна видела, как они говорили, потом Маня вдруг всплеснула руками и закрыла ими лицо. Ахматова ждала с трепетом, думая, что произошло что-то страшное в их доме.

Однако Рыкова, возвращаясь, направилась в ее сторону, и Анна Андреевна почувствовала, что известие относится именно к ней. Маня только произнесла:

– Николай Степанович…

Анна Андреевна тотчас все поняла.

Утром она поехала в Петроград. На Царскосельском вокзале, с которым было связано так много воспоминаний, увидела на стене газету «Правда» со страшным списком. В Петрограде шла пешком в Мраморный дворец к Владимиру Шилейко. Тот уже все знал.

На девятый день после смерти Гумилева состоялась панихида в Казанском соборе, о чем было объявлено в Доме искусств. В храме собрались близкие люди, друзья, ученики и коллеги. Мать Блока и Любовь Дмитриевна в глубоком трауре тоже присутствовали на панихиде. Попику попало потом, как вспоминала Ахматова, но не очень. Времена были, по ее выражению, еще относительно вегетарианские.

Потом состоялась панихида по убиенному поэту в часовне на Невском. Конечно, уже не такая открытая, как первая: люди боялись оказаться причастными к имени расстрелянного поэта. О панихиде не объявлялось, но часовня была переполнена. Две Анны, вокруг которых образовалось две группы. Возле Ахматовой, стоявшей особняком, группировались люди старшего поколения, возле Анны Николаевны – молодежь. Одоевцева вспоминала: «Ахматова стоит у стены. Одна. Молча. Но мне кажется, что вдова Гумилева не эта хорошенькая, всхлипывающая, закутанная во вдовий креп девочка, а она – Ахматова». Да, по сути, наверное, так оно и было. Арбенина вспоминала потом рассказ Ани Гумилевой-Энгельгард, будто Ахматова пришла к ней и сурово заявила:

– Вам нечего плакать. Он не был способен на настоящую любовь, а тем более – к вам.

Возможно, Анна Андреевна хотела утешить вдову Гумилева, высказать ей сочувствие, а та восприняла ее слова таким образом. Скорее всего, она сама чувствовала, что у Ахматовой больше прав называться вдовой.

После гибели Гумилева по городам России прошел слух, что Ахматова умерла. Видимо, народная молва накрепко связывала их вместе. В Харькове проводят ахматовский вечер и получают известие, что она жива. В Симферополе в Центральном показательном клубе тоже был проведен «Вечер памяти Анны Ахматовой».

Цветаева, встревоженная слухами, пишет стихи и письма к Анне. Она рассказала ей, как Маяковский с видом убитого горем быка бродил по Кафе поэтов. Он дал телеграмму через знакомых с запросом об Ахматовой.

Страна будто хоронила их вместе.

15 сентября Анна пишет:

Заплаканная осень, как вдова

В одеждах черных, все сердца туманит…

Перебирая мужнины слова,

Она рыдать не перестанет.

И будет так, пока тишайший снег

Не сжалится над скорбной и усталой…

Забвенья боли и забвенье нег –

За это жизнь отдать не мало.

Боль смягчится, но забвения не будет.

Без него

Всю жизнь потом Анна будет винить себя в гибели Гумилева. Ей казалось, не уйди она тогда к Шилейко, все могло быть иначе. А теперь оставалось только вести с ним молчаливый разговор.

Гумилев стал сниться ей. Три ночи подряд он приходил к ней во сне и просил, чтобы Анна сделала что-нибудь для его памяти. Она обещала страдальцу, что не отдаст забвению его имя.

7 и 8 декабря 1921 года Анна Андреевна напишет два стихотворения от имени Николая Степановича, будто озвучивая его слова из сна. «Слова на музыку, слышанную во сне» запишет она:

Я с тобой, мой ангел, не лукавил,

Как же вышло, что тебя оставил

За себя заложницей в неволе

Всей земной непоправимой боли?

Под мостами полыньи дымятся,

Над кострами искры золотятся,

Грузный ветер окаянно воет,

И шальная пуля за Невою

Ищет сердце бедное твое.

И одна в дому оледенелом,

Белая лежишь в сиянье белом,

Славя имя горькое мое.

Смерть сделала его ближе, будто не было лет, прожитых поодиночке. К ней приходит понимание того, что знал Гумилев об их союзе: это соединение двух душ, созданных друг для друга.

Второе стихотворение диктуется и чувством неизбывной вины.

В тот давний год, когда зажглась любовь,

Как крест престольный, в сердце обреченном,

Ты кроткою голубкой не прильнула

К моей груди, но коршуном когтила.

Изменой первою, вином проклятья

Ты напоила друга своего.

Но час настал в зеленые глаза

Тебе глядеться, у жестоких губ

Молить напрасно сладостного дара

И клятв таких, каких ты не слыхала,

Каких еще никто не произнес.

Так отравивший воду родника

Для вслед за ним идущего в пустыне

Сам заблудился и, возжаждав сильно,

Источника во мраке не узнал.

Он гибель пьет, прильнув к воде прохладной,

Но гибелью ли жажду утолить?

В этих стихах вновь возникает образ отравленного. Когда-то она писала про терпкую печаль, которой героиня допьяна напоила героя. Теперь она признается: «…изменой первою, вином проклятья / Ты напоила друга своего». Его любовь зажглась «как крест престольный». От его имени написано стихотворение, но это суд героини над собой.

На Рождество Ахматова поехала в Бежецк, где «милого сына цветут васильковые очи». Впервые после гибели Николая она вошла в этот дом. Можно только вообразить, как тяжело было ей встретить родных, сына. Она напишет стихотворение «Бежецк», передающее рождественскую атмосферу старинного города, далекого от катастроф нового времени. Там по-прежнему «алмазные русские ночи и серп поднебесный желтее, чем липовый мед». «И люди, как ангелы, / Божьему Празднику рады». И тем страшнее осознавать утрату.

Там строгая память, такая скупая теперь,

Свои терема мне открыла с глубоким поклоном;

Но я не вошла, я захлопнула страшную дверь;

И город был полон веселым рождественским звоном.

Если войти в эту страшную дверь, то нельзя будет жить. А ей нужно возвращаться в Петроград, в чужой дом, к чужому мужу…

И в Царском Селе ее преследует память: там дом, который останется на всю жизнь ее единственным семейным домом. Теперь она пишет:

В том доме было очень страшно жить,

И ни камина свет патриархальный,

Ни колыбелька нашего ребенка,

Ни то, что оба молоды мы были

И замыслов исполнены….

…… и удача

От нашего порога ни на шаг

За все семь лет не смела отойти, –

Не уменьшали это чувство страха.

И я над ним смеяться научилась

И оставляла капельку вина

И крошки хлеба для того, кто ночью

Собакою царапался у двери

Иль в низкое заглядывал окошко,

В то время как мы за полночь старались

Не видеть, что творится в зазеркалье,

Под чьими тяжеленными шагами

Стонали темной лестницы ступеньки,

Как о пощаде жалостно моля.

И говорил ты, странно улыбаясь:

«Кого они по лестнице несут?»

Теперь ты там, где знают всё, – скажи:

Что в этом доме жило кроме нас?

Это стихотворение Ахматова много позже включит в цикл «Северные элегии». А были там изначально еще такие строки: «И ты молил меня: – Не вызывай / Того, кого сама прогнать не сможешь».

Потом появятся люди, которые будут трепетно, по кусочкам, по листочку, по фразе собирать поэтическое наследие Николая Степановича, биографический материал, и она окажет им немалую поддержку. Вдохновленный Ахматовой, влюбленный в нее Павел Лукницкий начнет в 1924 году при непосредственном участии Анны Андреевны главное дело своей жизни – книгу «Труды и дни Н. С. Гумилева».

Однажды в 1925 году она снова увидела его во сне. Приснился дом в Царском Селе, все по-старому, все вместе. И Николай Степанович дома. Анна удивлена его присутствием и говорит: «Мы не думали, что ты жив… Подумай, столько лет! Тебе плохо было?» И Гумилев отвечает, что да, плохо было, что он много скитался: в Сибири, в Иркутске где-то. Анна рассказывает ему о том, что работает над его биографией. Ее собирают. Николай Степанович отвечает: «В чем же дело? Я с вами опять со всеми… О чем же говорить?» Ей кажется, что все это сон. Она спрашивает мужа: «Коля, это не снится мне? Ну докажи, что не снится!» И тут вдруг вспоминает, что вообще-то есть Анна Николаевна, вторая жена Гумилева. Она недоумевает: с кем же будет Николай Степанович. С ней или с другой Анной? Этот вопрос мучает ее. Она спрашивает об этом Гумилева, а тот отвечает: «Я сегодня поеду к ней, а потом вернусь…»

Остались подарки Гумилева: черепаховый гребень, шаль, кимоно, скатерть, книги, новгородская икона. Безжалостные фотографии. Разные пустяки, украшения. Она почти все раздарит потом, только икона всегда будет при ней.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК