Венчание

Гумилев все предусмотрел. Он подумал и о свадебном путешествии и заранее запасся свидетельством Санкт-Петербургского университета об увольнении в отпуск за границу. Он имел статус студента, тут уж ничего не поделаешь.

Разрешение было получено 14 апреля. Свидетельство гласило, что он «с разрешения г. попечителя С.-Петербургского учебного округа уволен в отпуск за границу сроком по 20 августа сего 1910 года». Документ было необходимо представить в канцелярию Киевского губернатора для получения загранпаспорта.

Итак, Гумилев в Киеве с 20 апреля. Он остановился в гостинице «Национальная». Анна жила на Тарасовской улице, где снимала комнату во флигеле дома 23/25. Все заботы о венчании Николай взял на себя. Возможно, как и Пушкин, подвенечное платье невесты-бесприданницы тоже привез жених. Никто со стороны Анны не участвовал в приготовлении к свадьбе, никто не верил, что Анна на этот раз не сбежит из-под венца. Тратить деньги, которых и без того слишком мало, на сомнительные цели родственники вряд ли бы стали.

Верил Гумилев. Надеялся. Он писал из Киева Брюсову 21 апреля: «Женюсь я на А. А. Горенко, которой посвящены ‘’Романтические цветы”. Свадьба будет, наверное, в воскресенье, и мы тотчас же уезжаем в Париж. К июлю вернемся и будем жить в Царском по моему старому адресу».

Помимо прочего он поднес невесте и свои поэтические дары. Во-первых, привез новый сборник стихов «Жемчуга», который и надписал: «Анне Горенко: кесарево кесарю. Автор». Во-вторых, в ожидании великого события он в эти киевские дни написал «Балладу» с посвящением Анне и подарил невесте ко дню венчания.

В «Балладе» звучит рефреном фраза «Блеснет сиянье розового рая». О рае и речь. Тема первозданного мира была близка будущему акмеисту и адамисту. Тема вновь обретенной цельности здесь связана с моментом истины, который переживает поэт. В стихотворении нет ни слова о любви. Оно выражает больше, чем счастье влюбленного, достигшего цели. Герой находит свое пристанище, свой рай как начало новой, истинной жизни души. Он прощается с заблуждениями и ошибками старой жизни, с ложными целями:

Пускай вдали пылает лживый храм,

Где я теням молился и словам,

Привет тебе, о родина святая!

В этом браке поэт видел обновление, начало нового, светлого, истинного пути. Что касается творчества – здесь тоже обретение своего лица, определение своего пути. Поэт рисует рай как некую идеальную страну, открывшуюся для него наконец:

И в юном мире юноша Адам,

Я улыбаюсь птицам и плодам,

И знаю я, что вечером, играя,

Пройдет Христос-младенец по водам,

Блеснет сиянье розового рая.

Ну и «Посылка», указывающая на ту, благодаря которой обретена гармония:

Тебе, подруга, эту песнь отдам,

Я веровал всегда твоим стопам,

Когда вела ты, нежа и карая,

Ты знала все, ты знала, что и нам

Блеснет сиянье розового рая.

Безоговорочное доверие, вера героя в любимую. Это она ведет поэта, «нежа и карая». Значит, было и то и другое, так закалялось чувство, чтобы теперь им блеснуло сиянье розового рая.

Для Анны тоже открывался новый путь и огромные возможности. Возвращение в Царское Село, Петербург, где кипит литературная жизнь, круг богемы, а главное – реализация поэтического дарования! Ждала ли она счастья в браке? Конечно, если шла под венец. Это был сознательный шаг, даже вопреки ожиданиям родных. Как православный человек, она верила в таинство брака и шутить такими вещами не стала бы.

Итак, венчание в воскресенье 25 апреля 1910 года. В тот день Уточкин летал над Киевом, и Анна впервые увидела самолет. В шаферы Николай пригласил В. Ю. Эльснера, поэта, устроителя вечера «Остров искусств» в Киеве. Родственники Анны не явились на венчание, хотя жили здесь же, в Киеве: и мама с братом Виктором и сестрой Ией, да и любимый брат Андрей. Нужен был еще один шафер, и Гумилев приглашает почти незнакомого поэта И. А. Аксенова.

Венчание походило на тайное. Анна отправилась из дому в обычной одежде и переодевалась в подвенечный наряд где-то возле церкви. Скорее всего, это было связано с тем, что некому ее было везти в церковь, а одной в подвенечном наряде ехать по городу нелепо. Венчание, как было отмечено на обороте свидетельства Гумилева, проходило в Николаевской церкви села Никольская Слободка Остерского уезда Черниговской губернии. Эта деревенская церковь за Днепром была небольшой и уютной, иконы по-домашнему украшены рушниками. Она была названа в честь Николая Мирликийского, который считался покровителем Н. Гумилева.

Позже Анна напишет:

Где венчались мы – не помним,

Но сверкала эта церковь

Тем неистовым сияньем,

Что лишь ангелы умеют

В белых крыльях приносить.

Таким запомнилось венчание Анне Андреевне. Потом, вспоминая этот день, она будет высказывать свою обиду на родных. Их пренебрежение глубоко оскорбило Анну. Сбылось по предсказанному ею самой: «Родные мои не пришли». Однако в тот день определенно оба венчающихся прониклись чудом таинства и увидели «сиянье розового рая».

Медовый месяц в Париже

Женившись, Гумилев тотчас положил в банк на имя жены немалую сумму в 2000 рублей и выдал ей личный вид на жительство. Он понимал, как важно для Анны чувствовать себя независимой и самостоятельной.

1 мая из Киева молодые отправились в свадебное путешествие. На вокзале их провожала Инна Эразмовна. Медовый месяц предполагалось провести в Париже, где они и поселились на Rue Buonaparte, 10.

Здесь Анне открылся иной облик мужа. Она увидела в нем детские черты, мальчишество, не изжитое с годами, необычайную простоту. Таким он открывался только близким – людям, которым доверял. Открытие ее приятно удивило. Это был момент истины, когда в их отношениях возникла относительная гармония.

Молодожены наслаждались Парижем в полной мере. Ходили по музеям, посетили средневековое аббатство Клюни, Зоологический сад, бывали в ночных кабаре, гуляли в Булонском лесу. И конечно, Гумилев показал жене все памятные для него места Парижа, модные кафешки. Он знакомил ее с поэтами и художниками. Тогда же, очевидно, познакомил и с Амедео Модильяни, тогда еще никому не известным художником. Будет несколько встреч, а потом долгая переписка Анны и Амедео. Однажды в кафе Гумилев попросил французских поэтов почитать стихи. Они отказались, Гумилев очень удивился.

Мужчины в Париже провожали прекрасную Анну взглядами. За ней пытались ухаживать, несмотря на то что молодая женщина была с мужем. Однажды они обедали втроем: Гумилев, Анна и знаменитый французский летчик Луи Блерио. Анна Андреевна в тот день была в новых туфлях, которые ей немного жали. Она сбросила их под столом, чтобы дать ногам отдых. После обеда, вернувшись с мужем домой, обнаружила в одной из туфель записку с адресом Блерио.

Гумилев покупал много книг – и классиков, и современных поэтов, целый ящик отправил в Россию. Не переставал удивлять молодую жену. Однажды она увидела бегущую за кем-то толпу и в ней – Гумилева. Когда Анна спросила его, зачем он бежал, Николай ответил: было по пути и так скорее. Рассказывая об этом Лукницкому, Ахматова добавила: «Вы понимаете, что такой образ Николая Степановича, бегущего за толпой ради развлечения, немножко не согласуется с представлением о монокле, о цилиндре и о чопорности – с тем образом, какой остался в памяти мало знавших его людей».

На обратном пути из Парижа в их вагоне оказался С. Маковский. Анна Андреевна его весьма заинтересовала, он вспоминал потом: «Весь облик тогдашней Ахматовой, высокой, худенькой, тихой, очень бледной, с печальной складкой рта и атласной челкой на лбу (по парижской моде) был привлекателен и вызывал не то растроганное любопытство, не то жалость. По тому, как разговаривал с ней Гумилев, чувствовалось, что он полюбил ее серьезно и горд ею».

Папа Мако настолько заинтересовался красивой молодой женщиной, что, когда они остались в коридоре вагона вдвоем, он задал ей ошеломляющий вопрос:

– А как вам нравятся супружеские отношения? Вполне ли вы удовлетворены ими?

Возмущенная Анна, ничего не ответив, зашла в купе. И решилась рассказать мужу об этом разговоре только через несколько дней. Надо ли говорить, что с тех пор она избегала оставаться наедине с Маковским. Подобные вопросы и отношения были нормой в среде петербургской богемы, где все свои. Реакция стороннего человека вполне понятна. Но Анне предстояло окунуться в этот мир и научиться с ним ладить. В старости Ахматова с возмущением обрушится на мемуары престарелого Маковского, не оставит камня на камне.

По какой-то причине в Берлине Анне пришлось пересесть в другое купе, в котором ехали три немца. Была страшная жара, они, естественно, без пиджаков. Когда вошла Анна, немцы встали и надели пиджаки. Стали между собой болтать, что сделали это только из-за того, что вошла русская дама. При немке бы так и сидели.

Два немца забрались на верхние полки, третий устроился напротив Анны. Он долго говорил, что хочет ехать за ней, куда бы она ни поехала. Ей стоило большого труда объяснить немцу, что ехать за ней нельзя. Немец не спал всю ночь, восемь часов смотрел на Анну, очевидно, смущая ее, не давая уснуть. Утром, встретившись с мужем, Анна рассказала этот забавный эпизод. Гумилев выслушал и ответил вразумительно:

– На Венеру Милосскую нельзя восемь часов подряд смотреть, а ведь ты же не Венера Милосская.

Возможно, некоторое менторство мужа обижало Анну. Однако она что, тоже не спала все восемь часов, чтобы знать наверняка о немце? Да просто она кокетничала, хотела показать свою значимость, напомнить заскучавшему мужу о своей пленительности, подразнить его, заставить ревновать, в конце концов!

Разумеется, флирт, общее восхищение были приятны молодой женщине, даже если и вызывали ревность мужа. Возможность покупать парижские туалеты в самом городе – законодателе мод – пьянила. Именно тогда Анна приобрела существенный штрих ее внешнего облика – знаменитую челку по последней парижской моде. Эта челка вкупе с черепаховым гребнем и шалью станет своеобразным «опознавательным признаком» знаменитой Ахматовой на многие годы. Такой ее будут рисовать и лепить известнейшие художники современности.

Гумилеву тоже было непросто. Взяв на себя определенные обязательства в связи с женитьбой, он не мог не тосковать по утраченной свободе. Конечно, он был счастлив, но зависимое положение не могло не тяготить человека, привыкшего к независимости. К тому же медовый месяц, несмотря на название, – это прежде всего притирка людей, которые должны стать плотью единой. Сглаживание углов, привыкание друг к другу в быту, приспосабливание к привычкам другого, приятие супруга не придуманным, не идеальным, а живым человеком.

Еще и ревность – убийца любви – выходит часто на первый план. Николай не мог не встретить здесь знакомых женщин, c которыми его, возможно, что-то связывало. Например, Марию Богданову. Она была своей у Бальмонтов и Мережковских, и с ней он встретился во время свадебного путешествия в аббатстве Клюни. Ну а что касается прекрасной новобрачной, тут все ясно без слов. Париж – город любви и флирта. Ее всюду сопровождали восхищенные взгляды. Они смущали молодую женщину и веселили.

О настроениях Гумилева можно догадаться по его стихам, написанным в Париже. Здесь есть удивительная проникновенность и нежность в описании любимой женщины:

Нет тебя тревожней и капризней,

Но тебе предался я давно

Оттого, что много, много жизней

Ты умеешь волей слить в одно.

И сегодня… Небо было серо,

День прошел в томительном бреду,

За окном, на мягком дёрне сквера

Дети не играли в чехарду.

Ты смотрела старые гравюры,

Подпирая голову рукой,

И смешно-нелепые фигуры

Проходили скучной чередой.

«Посмотри, мой милый, видишь – птица,

Вот и всадник, конь его так быстр,

Но как странно хмурится и злится

Этот сановитый бургомистр!»

А потом читала мне про принца,

Был он нежен, набожен и чист,

И рукав мой кончиком мизинца

Трогала, повертывая лист.

Но когда дневные смолкли звуки

И взошла над городом луна,

Ты внезапно заломила руки,

Стала так мучительно бледна.

Пред тобой смущенно и несмело

Я молчал, мечтая об одном:

Чтобы скрипка ласковая спела

И тебе о рае золотом.

Так и видится: дождливый серый день, нет охоты гулять по Парижу, и они сидят в кресле обнявшись, листают книги. Так трепетно и доверительно. Но наступает лунная ночь, в молодой женщине просыпается ее колдовская темная сущность, ее лунатизм, который пугает мужчину. Однако он надеется, что ласковая скрипка и ей (как ему) споет о золотом рае. Он желает для нее рая, то есть счастья, и это не для красного словца.

Однако и для самого Гумилева все не так уж просто и легко. В стихотворении «Ослепительное», написанном тогда же, лирический герой Гумилева «плачет» о потерянной свободе:

Я тело в кресло уроню,

Я свет руками заслоню

И буду плакать долго, долго,

Припоминая вечера,

Когда не мучило «вчера»

И не томили цепи долга.

Герой в воображении уносится в старую Смирну, в мир сказок «Тысячи и одной ночи», мир тайн и странствий. «Боже, как чисты / И как мучительны мечты!» – восклицает он. Герой плачет о Леванте, как о потере. Будто теперь ему недоступен этот мир.

Что здесь первично: Левант (Сирия, Ливан, Египет, Турция), по которому тоскует поэт, или «цепи долга», которые томят лирического героя в настоящем и заставляют вспоминать прошлые скитания? В своем воображении Гумилев убегает в тот мир, создавая цикл абиссинских песен.

Конечно, обоим было непросто. Однако в постоянной борьбе двух личностей это было перемирие, момент гармонии и любви. Они близки и почти едины.

Ссора

В начале июня супруги Гумилевы вернулись в Царское Село и поселились в доме Анны Ивановны, который она снимала на Бульварной улице. Анна Ивановна умела устроить быт, уверенно руководила семейным кораблем, и Николаю всегда уютно было под ее крылом. Сюда он и привез Анну, щедро делясь самым дорогим, что у него было. Он хотел, чтобы и любимой было уютно и хорошо жить.

Но Анна, выросшая в хаосе и семейном неблагополучии, с трудом вписывалась в этот крепкий жизненный уклад. Казалось, исполнилась ее мечта: она вернулась в Царское Село, по которому тосковала пять лет.

Царское изменилось или она сама? «Царское после Парижа показалось мне совсем мертвым, – вспоминала она потом. – В этом нет ничего удивительного. Но куда за пять лет провалилась моя царскосельская жизнь? Не застала там я ни одной моей соученицы по гимназии и не переступала порог ни одного царскосельского дома. Началась новая петербургская жизнь!»

Для Анны во всех смыслах началась новая жизнь. Гумилев вводил ее в литературный круг Петербурга. Сначала она появляется в качестве жены известного поэта Гумилева. «Гумильвица» шутливо назовет ее Ю. Верховский, и все подхватят эту шутку. Но вот и «башня» Вячеслава Иванова, который все меньше жаловал Николая Гумилева за его отступление от символизма, принимает его молодую жену. Чуткий Михаил Кузмин, живший в ту пору на «башне», заметил, что Иванов «цукает» Гумилева, то есть бранит. Он же отметил в дневнике впечатление от жены Гумилева в первые дни знакомства: «Она манерна, но потом обойдется».

Гумилев представил Анну на «башне» в воскресенье 13 июня. Она читала свои стихи «И когда друг друга проклинали…» и «Пришли и сказали: ‘’Умер твой брат…’’». Иванов воспринял их довольно равнодушно. И насмешливо произнес:

– Какой густой романтизм!

Анна волновалась так, что пальцы ее дрожали. Она не поняла тогда до конца иронии Вячеслава.

На «башне» к ней присматривались с любопытством. Как же, жена Гумми, известного женолюба! Некоторые друзья были посвящены в историю его супружества. Кузмин опять записал в дневнике: «Вечером визитировали Гумилевы. Она ничего – обойдется и будет мила». Женщины, конечно, придирчивее вглядывались. Одна из обитательниц «башни» М. Замятнина делилась впечатлением в письме В. Шварсалон: «Она пишет стихи немного под Гумилева по неизбежности, а старается написать под Кузмина. Но в общем она сносно-симпатичная, только очень тощая и болезненная, но недурная, высокая, брюнетка».

Так или иначе Анна Андреевна вошла в литературный круг, а это значит, получила возможность читать свои стихи мэтрам и слышать объективную критику, которая возможна только от коллег-поэтов. В этом кругу составлялись литературные репутации, давалась жизнь именам, сама среда формировала мировоззрение поэта.

Между тем в журнале «Аполлон» разгоралась дискуссия о символизме. Брюсов выступил резко против мистицизма Вяч. Иванова и А. Блока. Гумилев и Кузмин активно поддержали его, за что Иванов, по выражению Кузмина, «ругал последними словами Гумми, да и меня уж заодно». На «башне» назревал раскол.

Что касается семьи Гумилевых, в ней тоже не все гладко. Анне не нравилась постоянная компания мужа, состоящая из Кузмина, Ауслендера, Потемкина, Зноско с их походами в ресторан «Альберт» и весельем, которое пристало больше холостым мужчинам. Понятно, почему Анна могла не любить Кузмина, хотя именно он станет автором предисловия к ее первой книжке стихов. Его пристрастия несомненно отталкивают женщину. Потемкин много пил и скандалил. Все они были посвящены в любовные интриги Гумилева, не это ли самое главное? Их человеческие качества, очевидно, не устраивали молодую жену Гумилева, а они часто бывали в доме, оставались ночевать. Бездомный Кузмин любил подолгу гостить, даже жить у друзей. Словом, разрыв с этой холостяцкой компанией был неизбежен.

Но сначала случилась первая серьезная ссора. Анна наотрез отказалась сопровождать мужа на свадьбу его друга Сергея Ауслендера, куда Гумилев был приглашен в качестве шафера. Предстояло ехать в Окуловку, имение Парахино. Ауслендер женился на сестре Зноско-Боровского, актрисе Зборовской.

Он приехал в Царское, чтобы пригласить Гумилева. Анны Андреевны не было, Гумилев один был в садике. Чувствовалось, что у него огромная тоска, вспоминал потом Ауслендер.

– Ну, ты вот счастлив, – сказал Гумилев. – Ты не боишься жениться?

– Конечно, боюсь. Все изменится, и люди изменятся.

Еще Ауслендер сказал, что Гумилев изменился. Он стал более чопорным, будто отрезанным от друзей. Николай Степанович провожал Сергея парком, и они оба «холодно и твердо решили, что все изменится, что надо себя побороть, чтобы не жалеть старой квартиры, старой обстановки». И это было отнюдь не литературной фразой. Гумилев сразу повеселел и ожил.

– Ну, женился, ну, разведусь, буду драться на дуэли, что ж особенного!

Опять маячит дуэль! Но теперь-то почему? С кем Гумилев собирался драться? Видимо, были причины думать о разводе и о защите чести. Анна вновь подала мужу повод беспокоиться. Не переписка ли Анны с Модильяни послужила истинной причиной ссоры, а свадьба Ауслендера тут ни при чем?

Именно в этот период Гумилевым было написано стихотворение «Маргарита». Однажды после прослушивания оперы Ш. Гуно «Фауст» Анне приснилось, будто кто-то ей говорит:

– Фауста не было – это все придумала Маргарита… А был только Мефистофель…

Она пересказала тот страшный сон Гумилеву, он сделал из него стихи. В них речь идет о Валентине и Маргарите, брате и сестре. Брат восхваляет ее достоинства, а Маргарита прячет дары «злого насмешника в красном плаще»: кольца, серьги, деньги. На улицах студенты звонко поют, прославляя честь Маргариты, а она любовно гладит полный кошель, от которого несет серой. По классическому сюжету Валентин, желая отомстить за честь сестры, вызывает на поединок Фауста. В стихах Гумилева поэт обращается к Валентину:

Грозно Фауста в бой ты зовешь, но вотще!

Его нет… Его выдумал девичий стыд;

Лишь насмешника в красном и дырявом плаще

Ты найдешь… и ты будешь убит.

Какая горькая истина преподносится в финале стихотворения! Фауст придуман женщиной, обманывающей себя, из нежелания признать, кто истинный обольститель. Мефистофель. «Женщина любит черта», – промелькнуло как-то у Гоголя. Попытка Валентина защитить сестру (родного человека, а для Гумилева теперь Анна – родной человек, жена) приводит его к гибели.

Возможно, эти стихи связаны и с размышлениями Гумилева о дуэли.

Так или иначе в середине августа 1910 года Анна уехала к маме в Киев. Гумилев остался один. Кузмин отмечал, что выглядел он печальным и потерянным. Друзья подтрунивали над Гумилевым далеко не безобидно. Женатому и оскорбленному поэту были неприятны холостяцкие шутки и скабрезности.

Однако 20 августа он все же отправляется в Окуловку на свадьбу Ауслендера. Ведь друг так поддержал его в трудный момент. Сопереживал, выслушивал, когда Гумилев в ожидании предстоящего брака тревожился, не передумает ли опять невеста. Теперь женился Ауслендер. Он был еще студентом, и Николай Степанович заботливо расспрашивал его о будущем, о том, на что они собираются жить. Входил во все мелочи. Исполнял роль шафера ответственно и заинтересованно, будто на прощание отдавал долг дружбе. И действительно, на этом настоящие дружеские отношения Гумилева с Ауслендером закончились. Оба были женаты, жизнь развела их.

Перед свадьбой Анна и Николай обговорили некоторые важные вещи. Он спросил тогда, разрешит ли Анна ему путешествовать.

– Куда хочешь, когда хочешь! – ответила она.

Для Гумилева этот момент был очень важен. Путешествия лечили его от тоски, придавали поэтический импульс, помогали смириться с обыденностью жизни, исцеляли от любовных ран. Анна же была равнодушна ко всякой экзотике, рассказов об Африке не терпела, выходила в другую комнату со словами:

– Скажи, когда кончишь рассказывать.

В лето 1910 года Гумилев замышлял поездку в Среднюю Азию. Он полагал отправиться в путешествие с женой. Пусть не Африка, раз она не терпит ее, но хотя бы Средняя Азия. Николай Степанович планировал через Самарканд попасть в Китай. Совершенно очевидно, такой вояж не вдохновил Анну Андреевну. Этот факт тоже мог спровоцировать ссору.

Оставшись один (родные все были в имении), Гумилев меняет свои планы и решает поехать в Африку. И составляет маршрут: через Абиссинию на озеро Родольфо, оттуда на озеро Виктория и через Момбаз в Европу. Полагал скитаться пять месяцев. Выглядело это как бегство. Гумилеву нужно было все осмыслить, побыть одному, без друзей. Африка – спасение, Африка – родина души.

Гумилев попросил Маковского ссудить ему деньги как собственному корреспонденту журнала «Аполлон», тот дал согласие. И пишет в Киев ничего не подозревающей Анне. «Если хочешь меня застать, возвращайся скорее, потому что я уезжаю в Африку», – сообщал он.

Анна Андреевна поспешила в Царское Село, чтобы проводить Гумилева. Так естественно получилось прекратить ссору. Муж отправлялся в далекое опасное путешествие. Надо молиться за него и ждать. Все просто.

Гумилев хлопотал, готовился, делал закупки, давал последние распоряжения. 13 сентября он устроил дома прощальный вечер. На вечере присутствуют все товарищи его холостой жизни, с которыми он вскоре разойдется. В этом смысле прощальный вечер был знаковым. Были Маковский, Кузмин, А. Н. Толстой, В. Комаровский, С. Судейкин. Впервые появилась жена Судейкина, актриса и танцовщица Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина, которая вскоре станет ближайшей подругой Ахматовой.

22 сентября Гумилев выехал из Петербурга в Одессу. Неделя в Одессе и дальше – морем.

Анна Ахматова

Как водится, в начале пути человек думает о том, что оставил за собой, перебирает в памяти мельчайшие черточки любимых лиц, вновь и вновь переживает прощание и вспоминает последние слова. В начале путешествия Гумилев пишет письма жене, матери, друзьям. Анне он посылает стихотворение «У камина», сочиненное в дороге.

Печальный и одинокий герой его, скрестив на груди руки, произносит у камина исповедь-монолог. Вспоминает свои завоевания в неизведанных странах. Храбрый воин и охотник отрыл из-под песка древний храм, сумел подчинить своей воле пять больших племен. Его именем названа река.

Но теперь я слаб, как во власти сна,

И больна душа, тягостно больна;

Я узнал, узнал, что такое страх,

Погребенный здесь в четырех стенах;

Даже блеск ружья, даже плеск волны

Эту цепь порвать ныне не вольны…

Кажется, герой разговаривает с самим собой, но заключительная строфа все объясняет:

И, тая в глазах злое торжество,

Женщина в углу слушала его.

Поединок продолжается. Кто кого покорит, подчинит своей воле? Бесстрашный мужчина боится женщины, от которой зависим, потому что любит. Поэтому «злое торжество» читает в ее глазах. Покорить, заставить бояться мужественного воина и путешественника – это ли не победа?

Возможно, в этих стихах следы ссоры или же объяснения-прощания перед отъездом. В любом случае такими он видел их отношения в тот момент. А когда оказался в Аддис-Абебе в гостях у русского посланника Б. А. Чемерзина и его жены, на невысказанный вопрос, предупреждая его, Николай Степанович скажет, что между ним и женой решено продолжительными разлуками поддерживать взаимную влюбленность. Это должно было оправдать Гумилева, оставившего на полгода женщину, с которой пять месяцев назад обвенчался.

Пройдя горный массив Черчер, Гумилев попал в Аддис-Абебу, где и встретил Новый год в доме посланника. Семья Чемерзиных была очарована поэтом. Анна Васильевна сообщала о нем матери: «Видимо, он богатый человек, очень воспитанный и приятный в обращении».

Гумилев не писал домой, это тоже о чем-то говорит. Возможно, не до того было или он хотел полностью погрузиться в африканскую гармонию. Однако в конце путешествия все же послал в Царское Село телеграмму. Но не Анне, а матери, понимая, как беспокоится она.

Между тем Анна не теряла времени даром. Она много читала (открыла для себя К. Гамсуна и попала под обаяние его мира), ездила к подруге Вале в Петербург, в Киев к родным, а главное – много писала. Оказавшись в одиночестве, без постоянного внимания и давления мужа, она почувствовала необыкновенный творческий подъем. Упиваясь стихами Анненского из «Кипарисового ларца», она дышала поэзией. Освобожденная душа парила, и слагались строки. «Стихи шли ровной волной, – будет она вспоминать потом, – до этого ничего похожего не было. Я искала, находила, теряла. Чувствовала (довольно смутно), что начинает удаваться».

До этого не так удавалось. По крайней мере у нее не было попыток публиковаться после «Сириуса». Да и Гумилев, памятуя о своем печальном опыте со сборником «Путь конквистадоров», наверное, советовал не спешить. А когда она скучала и томилась, предлагал заняться танцами:

– Ты такая гибкая.

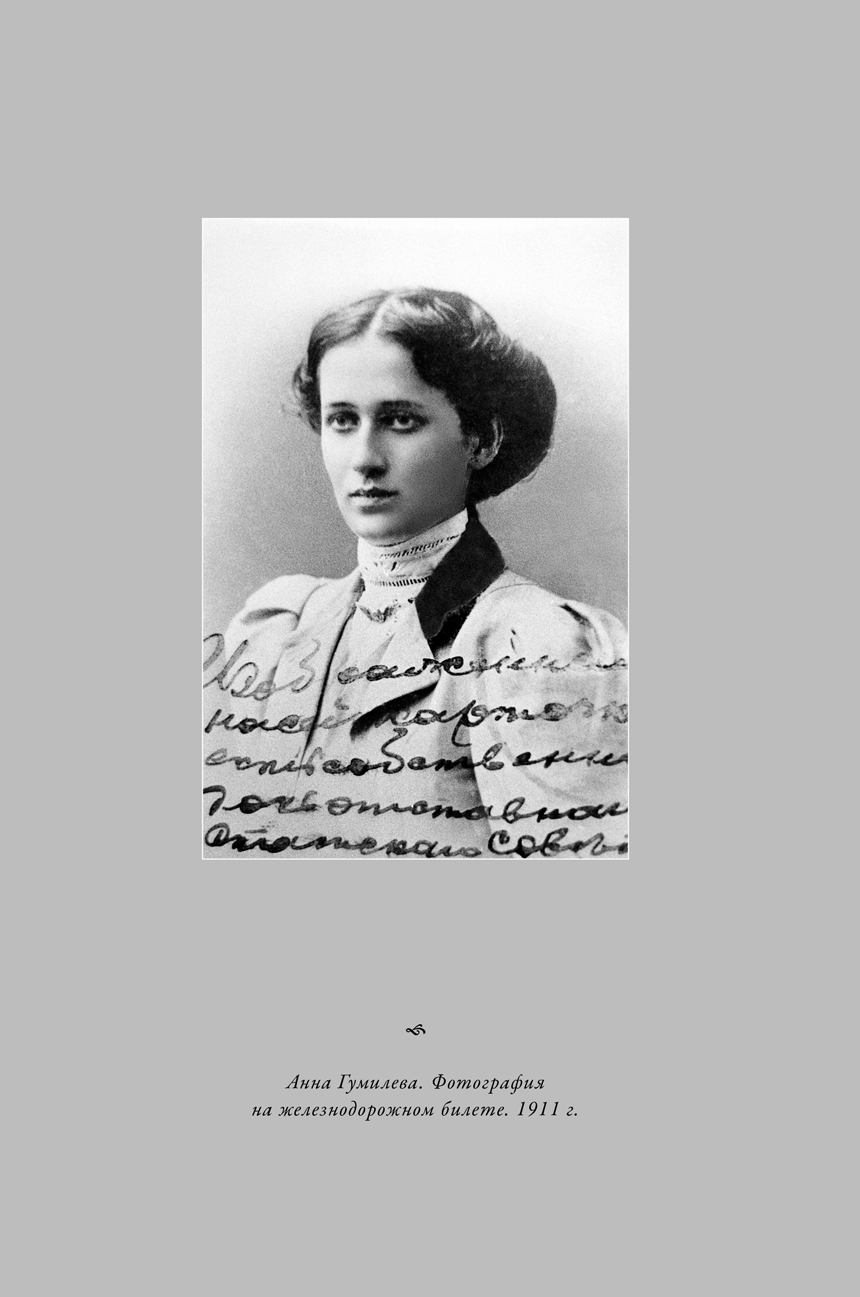

От мужа полгода нет вестей, а молодому поэту не терпится с кем-то поделиться своими творческими успехами, показать, на что она способна. Она решает, как в свое время Гумилев, написать Брюсову. Вот было бы здорово к приезду мужа еще и поддержкой его учителя заручиться! «Я была бы бесконечно благодарна Вам, если бы Вы написали мне, надо ли мне заниматься поэзией», – просит она Брюсова и прикладывает к письму четыре стихотворения. Подписывается: «Анна Ахматова».

Позже в разговоре с Л. Чуковской Ахматова объясняла появление псевдонима недовольством отца, который сказал семнадцатилетней «декадентской поэтессе»: «Не срами мое имя». «И не надо мне твоего имени!» – ответила строптивая дочь. Вот она и придумала необычный для русского поэта татарский псевдоним, взяв фамилию бабушки.

Брюсов, увы, на письмо не ответил.

А муж и советчик был далеко, уехал в мрачном расположении духа в эту ненавистную Африку, и дела ему нет до жены. Анна пишет в Киеве 9 ноября 1910 года:

Он любил три вещи на свете:

За вечерней пенье, белых павлинов

И стертые карты Америки.

Не любил, когда плачут дети,

Не любил чая с малиной

И женской истерики.

…А я была его женой.

Но стихи требуют пищи, поэт живет чувствами. Что нужно пережить, чтобы написать «Сероглазого короля»? Конечно, здесь больше воображения, баллада написана в декадентском духе, сейчас бы сказали «попсовая», потому что это стихотворение получило безумную популярность. Его пел Вертинский, написав к словам музыку. И по рассказам современников, Ахматова его не любила, даже «смрадным» называла. Наверное, именно потому, что оно было «деланным» и получило массовое признание.

Однако Анна Андреевна слишком часто ездит в Киев, и стихи пишутся легко, почти каждый день. Во многих есть перекличка со стихами мужа. «Маскарад в парке» напоминает гумилевский «Маскарад». А вот это стихотворение – не ответ ли на «Маргариту»?

Стояла долго я у врат тяжелых ада,

Но было тихо и темно в аду…

О, даже Дьяволу меня не надо.

Куда же я пойду?..

И. Одоевцева рассказывала со слов Гумилева, что на Рождество в первый год после свадьбы он купил большую коробку и наполнил ее доверху, положив в нее шесть пар шелковых чулок, флакон духов «Коти», два фунта шоколада Крафта, черепаховый гребень с шишками, о котором Анна давно мечтала, и томик Тристана Корбьера. Это был его подарок. «Как она обрадовалась! Она прыгала по комнате от радости», – будто бы говорил Гумилев. Только вот здесь ошибка мемуариста в дате или полный вымысел. Гумилева не было рядом с Анной в это Рождество. Можно предположить, что подарок был преподнесен без него, однако как он мог узнать, что Анна так радовалась? Рассказала потом сама? Впрочем, это на него похоже, могло так и быть. Он приготовил подарок заранее, а кто-то из родных вручил его Анне Андреевне на Рождество. Или же, вернее всего, это было другое, их совместное, Рождество.

Она, конечно, помнила и думала о муже, продолжала мысленно спорить с ним, скучала по нему, несмотря на возможные увлечения. Иначе почему именно тогда родилось стихотворение (январь 1911-го) «Сжала руки под темной вуалью»? Да, Анна не сочувствовала Гумилеву в его увлечении Африкой. Он уезжал в тяжелом настроении, писем не слал. Лишь с дороги страшное стихотворение «У камина». Значит, прощание было трудным. По прошествии времени Анна пересматривает многое, появляется чувство вины перед мужем, и рождается маленький шедевр.

Как забуду? Он вышел шатаясь,

Искривился мучительно рот…

Почему? «Оттого что я терпкой печалью // Напоила его допьяна». Героиня стремительно бежит за ним, силясь остановить.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка

Все, что было. Уйдешь, я умру».

Однако он уже справился с собой, пока шел до ворот, поэтому

Улыбнулся спокойно и жутко

И сказал мне: «Не стой на ветру».

Видимо, он уходит все-таки. Навсегда? Надолго? Гумилев здесь вполне узнаваем. Ему понадобилось полгода, чтобы простить и забыть сказанное в истерике.

За время разлуки многое произошло в жизни Анны, что позволило ей не только простить мужа, но и почувствовать вину перед ним. Стихи ее наполнены изысканными чувствами, модернистскими образами, вымышленными персонажами. Ахматова создает свой художественный мир, пока еще напоминающий мир стихов М. Кузмина, И. Анненского, Н. Гумилева.

Однако она стремительно уходит от авторитетных образцов, являя миру свой оригинальный облик. Появляется тема несчастливой любви. Как скажет потом К. И. Чуковский: «Она первая обнаружила, что быть нелюбимой поэтично». И первые из этих стихов рождались зимой 1911 года. «Как соломинкой пьешь мою душу» – это не об изматывающем ли ожидании мужа, брата, возлюбленного? «Покой мой многонеделен», – сообщает героиня.

Кто ты: брат мой или любовник,

Я не помню, и помнить не надо.

Как правило, «брат» в ее стихах – это Гумилев. И еще подсказка:

А прохожие думают смутно:

Верно, только вчера овдовела.

Это было написано 10 февраля, а 12-го появляются стихи о русалке «Мне больше ног моих не надо». Русалкой она была для юного Гумилева. Впрочем, гадание – неблагодарное занятие. Анна жила богатой жизнью сердца, и истину знала только она сама.

Всю зиму Анне Андреевне писал Модильяни. Она запомнила фразу из этих писем: «Вы во мне как наваждение». Почему именно зимой он пишет, а не раньше, сразу после встречи в Париже? Не сама ли она написала первая от одиночества и обиды на мужа? А в стихах ее появляется еще образ «мальчика-игрушки», связанный с юным М. Лиденбергом.

Анна отважилась послать свое стихотворение во «Всеобщий журнал литературы, искусства, науки и общественной жизни». Без совета Гумилева, сама. В феврале в № 3 появилось ее стихотворение «Старый портрет». Оно было подписано псевдонимом. Так появился поэт Анна Ахматова. Это была первая публикация Ахматовой на родине, раньше только стихотворение в «Сириусе». А в марте в студенческом журнале Gaudeamus одно за другим появятся еще два стихотворения.

Ее будто несла какая-то мощная волна. Анна источала женственность, обаяние, сила ее пробудившегося таланта имела власть над людьми. Вот и Г. И. Чулков, недавно познакомившийся с Анной Андреевной, попал под это обаяние. Увидев ее однажды на вернисаже выставки «Мир искусства», он сразу заинтересовался этой высокой, стройной сероглазой женщиной. Встретившись с ней через несколько дней, он проводил Анну Андреевну на вокзал, где они сидели за столиком в ожидании поезда на Царское. Анна обмолвилась, что пишет стихи, и Чулков равнодушно и рассеянно предложил ей что-нибудь прочесть. А потом был потрясен новой своеобразной мелодией и особым тонким и острым благоуханием ее стихов.

– Вы – поэт, – сделал он заключение.

Теперь Анна рискнула появиться на «башне» без мужа и даже выступить в Академии стиха. И если вначале во время визитов на Таврическую она не отходила ни на шаг от Гумилева, то теперь могла сама выстраивать свои отношения с обитателями «башни». Стихи и женская востребованность давали ей уверенность в себе. Правда, по ее уверениям, Анна Андреевна никак не могла привыкнуть к своему необыкновенному успеху у мужчин. Она ведь не Венера Милосская.

Вячеслав Иванов не случайно «цукал» Гумилева в их последние встречи. Назревал конфликт, влекущий за собой идейное расхождение. Недовольный Гумилевым мэтр на этот раз принял его одинокую жену с распростертыми объятьями. Куда делись ирония и снисходительный тон?

Анна теперь меньше волновалась, когда читала свои новые стихи. Иванов принялся неумеренно восхвалять их и заговорил об Ахматовой как о поэте, который пришел заместить Анненского. Он усадил ее по правую руку, на место, где прежде сидел Иннокентий Федорович.

– Вы сами не знаете, что делаете! – восклицал мэтр.

И объявил присутствующим на «башне»:

– Вот новый поэт, открывающий то, что осталось нераскрытым в тайниках души И. Анненского.

На «башне» пригрели Гумильвицу, но было в этом нечто экстатическое, преувеличенное. Ей сочувствовали: ах он, негодный, бросил молодую жену на полгода. На бешеные и бесстыдные похвалы ее стихам Анна кокетливо отвечала:

– А вот моему мужу не нравится.

Ах, ему еще и стихи ее не нравятся! Не иначе завидует. Слухи сознательно раздувались, рождалась сплетня: Гумилев терпеть не может стихов жены, потому что завидует ее таланту. Потом будут говорить, что он завидует бешеному успеху Ахматовой, очень скорому и оглушительному. Иванов советовал ей бросить Гумилева, «это сделает его человеком».

Возможно, в превознесении жены и унижении мужа сквозила элементарная ревность: обитатели «башни» ревновали притягательную прекрасную поэтессу к Гумми. Сама же Гумильвица желает быть принятой в Академию стиха. Она просит Чулкова посодействовать, поговорить с Ивановым.

На «башне» же в марте 1911 года Анна Андреевна знакомится с молодым, пока еще неизвестным поэтом О. Э. Мандельштамом. Удивительно то, что Осип Эмильевич не запомнил ее с первой встречи. Возможно, потому, что Анна была в широкополой по тогдашней моде шляпе, затемнявшей ее лицо. Шляпы Анна любила.

Вторая встреча произошла у Толстых. Мандельштам не узнал Ахматову. Хулиганистый Алексей Николаевич усердно расспрашивал его в ее присутствии, какая у Гумилева жена. Мандельштам руками показывал, какая на ней была шляпа. Толстой подначивал его продолжать, но Анна, испугавшись, что произойдет нечто непоправимое, назвала себя.

Анна Андреевна блистала. Она теперь была Ахматова, а не Гумилева, и уж тем более не Гумильвица. Она отвоевала себя, свое имя. Такой она готовилась предстать перед мужем, когда он возвратится.

«Блудный сын»

Гумилев вернулся из путешествия 25 марта. Ограбленный в отеле Аддис-Абебы, больной жестокой африканской лихорадкой, он привез, по словам А. Н. Толстого, «прекрасные стихи, чучело убитого им ягуара и негрское оружие». Ему хотелось рассказать о захватывающих приключениях, о необыкновенных впечатлениях, но только кому?

Первое, что он хотел знать: все ли хорошо дома. Анне, приехавшей на вокзал, чтобы встретить его, Гумилев показался мрачным и хмурым. Но один из первых вопросов к ней был вопрос:

– А стихи ты писала?

Тайно ликуя, она ответила:

– Да.

Попросил почитать тут же, на платформе. Прослушал несколько стихотворений и сказал:

– Хорошо. Ты поэт – надо делать книгу.

Вот так, сразу все понял и сразу к делу. И мрачность его куда-то делась. Очевидно, он многое передумал во время разлуки, что-то решил для себя. Он соскучился, полон любви и готов к диалогу.

Первые дни после возвращения Николая супруги много времени проводят вместе. Гумилев записывает Анне в альбом акростих «Адис-Абеба – город роз». Он будто пробует на вкус новое имя жены: Анна Ахматова. Прислушивается к его звучанию. Вернувшись, Гумилев обретает не Аню Горенко, а поэта Анну Ахматову. Для него это многое значит. На его глазах происходило формирование личности поэта, зрел талант. И вот результат. Теперь они говорят на одном языке.

В эти же первые дни Гумилев за ее столиком написал шутливое:

Из логова змиева,

Из города Киева,

Я взял не жену, а колдунью.

А думал забавницу,

Гадал – своенравницу,

Веселую птицу-певунью.

Птица в неволе превратилась в колдунью, которая томится, когда выходит луна. Это у него все просто:

Твержу ей: крещеному,

С тобой по-мудреному

Возиться теперь мне не в пору;

Снеси-ка истому ты

В Днепровские омуты,

На грешную Лысую гору.

А не сквозит ли здесь легкое раздражение: ждал забавницу, а получил головную боль – колдунью, с томлениями которой некогда разбираться. Однако дальше:

Мне жалко ее, виноватую,

Как птицу подбитую,

Березу подрытую

Над очастью, Богом заклятою.

Поражает глубина понимания и прощения. Она виноватая, ей все неможется, будто проклятие наложено на нее. Птица подбитая. Поэту хватает великодушия, благородства, терпения, чтобы пожалеть и простить.

Рассказала ли Анна о своих увлечениях? Супруги ведь, соединяя свои судьбы, сразу договорились сообщить друг другу о первой измене. Откуда это уловленное Гумилевым чувство вины, если она сама не повинилась? Об этом стихотворении Ахматова потом скажет: «Полушутка, полу – страшная правда». Правда об их отношениях? Об измене? Или правда о ее колдовской сущности?

По словам О. Арбениной, Гумилев ей рассказывал: «Представьте себе, она изменила первая». В стихах Ахматовой много выдуманного, слухам тоже нет доверия. Однако долгое отсутствие мужа давало Анне Андреевне некую свободу и право, что ли. Возможно, чувство вины было связано и с ее изменой, пусть даже в мыслях.

Впрочем, больше рождалось слухов о романе Гумилева с туземкой во время путешествия. Некий «доброжелатель» издевался в стихах:

И возвратившись к супруге на лоно,

Ждавшей героя верней Пенелопы,

Он ей рога молодой антилопы

С нежной улыбкой поднес благосклонно.

Так или иначе Гумилевы снова вместе, принимают гостей у себя в Царском Селе, выходят в свет, бывают на «башне», в «Аполлоне». Среди людей, окружающих их, Мандельштам, по-прежнему М. Кузмин, обитатели «башни», аполлоновцы.

Гумилеву хотелось поделиться впечатлениями об Африке, показать предметы, привезенные из Абиссинии, прочесть песни, собранные и переведенные им. Он подготовил доклад и выступил с ним 5 апреля в редакции «Аполлона». Равнодушная к его рассказам об Африке, Анна тем не менее присутствовала на докладе. Слушали невнимательно, мало кого интересовали воспоминания Гумилева. Он с горечью сетовал позже: «Никто не имел терпения выслушать мои впечатления и приключения до конца».

И Анна… Впрочем, и в этом она оставалась истинной женщиной. Много ли найдется жен, которым действительно интересно слушать об охоте, рискованных странствиях, открытиях – подлинно мужских занятиях? Ей оказалась ближе позиция Модильяни, который будто оправдывал ее безучастность к путешествиям мужа: «Путешествия подменяют настоящее действие (action), создают впечатление чего-то, чего в самом деле нет в жизни». Так ли уж она была не права? Ведь Гумилев, с ее точки зрения, бежал от нее, его жены, от реальной жизни в свою выдуманную Африку. Вот она и протестовала так демонстративно.

Вернувшись к руководству поэтическим отделом в журнале «Аполлон», Николай Степанович сразу напечатал четыре стихотворения новоявленного поэта Ахматовой. По этому поводу О. Мандельштам негодовал, ругался с Гумилевым и жаловался товарищам, что его стихи отложены на май, а в апрельский номер ушли стихи жены Гумилева, наивные и слабые в техническом отношении, как ему представлялось.

На Пасху Гумилев свалился в приступе лихорадки. Ночь на Светлое Воскресенье, 10 апреля, Анна просидела возле больного мужа, когда все домашние ушли на заутреню. У нее был особый талант ухода за больными, который ей не раз пригодится в жизни.

Отболев, поэт снова в строю, вместе с Анной в гуще культурной жизни Петербурга. А 13 апреля 1911 года произошло событие, которое обнажило давно наметившуюся трещину между «башней» Вячеслава Иванова и Николаем Гумилевым. По сути, это событие спровоцировало дальнейшее расхождение. В «Обществе ревнителей художественного слова» (Академия стиха) Николай Степанович читал свою новую поэму «Блудный сын», написанную им по возвращении из Абиссинии.

Эта библейская тема звучала и у Брюсова, и у Комаровского, близких Гумилеву поэтов. Для самого Николая Степановича она звучала особенно остро именно сейчас, когда он чувствовал себя блудным сыном, вернувшимся домой, к родным и жене. И был прощен и принят, несмотря на полугодовое отсутствие и молчание.

Спор возник вокруг вопроса свободы поэта в рамках традиционной темы. Насколько близко можно интерпретировать известные сюжеты? Можно ли вносить свое видение или только иллюстрировать миф, вечный образ, мировой сюжет? У Гумилева были любимые темы и образы мировой литературы, и, конечно, он пропускал их через призму своего восприятия. И обязательно находил какой-нибудь неожиданный поворот, как, скажем, в будущем «Возвращении Одиссея» – его собственной интерпретации образа Пенелопы.

Вячеслав Иванов обрушился на Гумилева с почти непристойной бранью. Спор зашел слишком далеко. Николай Степанович был оскорблен. Видимо, прорвалось что-то давно накопившееся, внутренняя затаенная враждебность вышла наружу. Гумилев был потрясен, увидев в предполагаемом друге непримиримого врага. Они возвращались с Анной в Царское Село совершенно подавленные.

Однако заседания Академии стиха продолжали посещать. И, конечно, на фоне этих событий неумеренные хвалы в адрес его жены кажутся частью плана по травле поэта. Теперь, когда Анна Ахматова стала независимой единицей, которая выстроила свои, отдельные от Гумилева отношения с «башней», ее можно перетянуть на свою сторону, а для этого использовать простой способ: превозносить.

Анна готовится публично выступить в Академии стиха. Ее выступление состоялось 22 апреля, уже после выхода «Аполлона» с ее стихотворениями. На этом заседании Академии Анна Андреевна впервые встретилась с А. Блоком, с которым Гумилев был знаком с 1909 года. Стихи читали многие поэты, но героиней вечера стала именно она, Ахматова. Ее просили и просили читать. Это был ее триумф. Как тут было не загордиться?

Она обласкана поэтической элитой, принята с теплотой и обожанием, тогда как Гумилев находится под подозрением как отступник. Потому что: 1) стихи Мандельштама потеснил на май из-за стихов своей жены; 2) аполлоновцы идут в излюбленный ресторан, где они решили устроить «наркотико-эротический» вечер Теофиля Готье, а Гумилев исчезает куда-то в последний момент; 3) рецензию на скандальную оперетку М. Кузмина «Забавы дев» не написал и не поместил в «Аполлоне», чем вызвал обиду автора. Кругом виноват.

Снова ссора

Однажды Анна в пылу спора заявила:

– Зато стихи я пишу лучше тебя.

Сказала, не подумав. Больнее ранить нельзя. Все, что касалось поэзии, было для Гумилева свято, и она знала об этом. Когда поняла, что натворила, пыталась исправить. Говорила, что просто так сказала, что его стихи лучше, а ее – хуже. Не помогло. Слишком глубока была обида.

И дело не в том, что Николай Степанович приревновал ее к славе. Да, самолюбие было задето, это так. Но перед ней он безоружен как перед любимым человеком, которому доверяет безусловно. Он держал удар, когда его наносили Иванов, идейные враги, недовольные друзья. Но Анна!

Гумилев отдалился, возможно, даже замкнулся. По прошествии времени он задумается над тем, как бы волны фимиама вовсе не унесли Анну к чужому берегу. А главное, не почила бы она на лаврах. В мае он напишет Брюсову: «Как Вам показались стихи Анны Ахматовой (моей жены)? Если не поленитесь, напишите, хотя бы кратко, но откровенно. И положительное, и отрицательное. Ваше мнение заставит ее задуматься, а это всегда полезно».

Гумилев ждал объективного суда. Ему хотелось, чтобы Анна Андреевна задумалась, сумела критически оценить свое творчество, чтобы не отравиться фимиамом, который ей курили на «башне». Брюсов ответил вяло. Скорее всего, он и не помнил ни письма ее, ни стихов: «Стихи Вашей жены ‹…›, сколько помню, мне понравились. Они написаны хорошо. Но, во-первых, я читал их уже давно, осенью, во-вторых, двух стихотворений, которые мне были присланы, слишком мало, чтобы составить определенное суждение». Стихотворений было четыре, а не два. Конечно, Брюсов их уже не помнил.

Размолвка снова развела на некоторое время супругов. Не тогда ли написано Ахматовой:

Я и плакала и каялась,

Хоть бы с неба грянул гром!

Сердце темное измаялось

В нежилом дому твоем,

Боль я знаю нестерпимую,

Стыд обратного пути…

Страшно, страшно к нелюбимому,

Страшно к тихому войти.

А склонюсь к нему нарядная,

Ожерельями звеня, –

Только спросит: «Ненаглядная!

Где молилась за меня?»

Чувство вины перед «тихим» мучает героиню. Как много сказано в этом стихотворении! И опять Гумилев узнаваем. В единственном вопросе к нарядной грешнице (так она себя ощущает) весь он. И упрек, и обвинение, и боль в этом вопросе.

А он отвечает на ее январские стихи об отравленном (вернее, напоенном терпкой печалью):

«Ты совсем, ты совсем снеговая,

Как ты странно и страшно бледна!

Почему ты дрожишь, подавая

Мне стакан золотого вина?»

Это вопрошает герой у печальной и гибкой женщины, которая вместо ответа отворачивается, скрывая свое лицо, ведь она подала ему яд.

Но я выпью и выпью с улыбкой

Все налитое ею вино.

Он не только готов принять из любимых рук отравленное вино, но и прощает женщину за свою смерть:

И мне сладко – не плачь, дорогая, –

Знать, что ты отравила меня.

А она плачет…

В самом начале семейной жизни они условились предоставлять друг другу свободу, которая необходима творческой личности. Пришло время ею воспользоваться. Анна решает уехать к маме в Киев, где она пробыла недолго, а потом, 19 или 20 мая, сбежала в Париж.

Почему в Париж, почему таким сложным путем? Может, чтобы не объяснять, почему хочет ехать одна. Ее звали, ее ждали. Кто? Тайный воздыхатель, тайный корреспондент. Анна скрывала свою переписку с Модильяни.

В Париж она приехала одновременно с Г. Чулковым, еще одним поклонником, с которым, возможно, встречалась и в Киеве. В Париже Чулкова ждала жена. Они вместе гуляли по городу, посещали маленькие кафе, были в ночном ресторане на Монмартре, прибежище парижской богемы. Видимо, там был и Модильяни. Анна опять везде привлекала к себе внимание красотой, стройностью, гибкостью, белым платьем и широкополой шляпой с огромным белым страусовым пером, привезенным ей мужем из Абиссинии.

Между тем Гумилев, проводив Анну Андреевну к матери, сам отбыл в родовое имение Слепнево – в тверскую глушь, где в это лето отдыхали его прелестные двоюродные племянницы Маша и Оля Кузьмины-Караваевы. Маша была истинной русской красавицей с чудесным цветом лица и появлявшимся к вечеру лихорадочным румянцем. Тихая, спокойная Оля чудесно пела, была более общительной, подвижной. Обе девушки светловолосые, обаятельные.

Гумилев окунулся в это очарование юности. К Маше, слабой легкими, у него было особое отношение: трогательно-бережливое. Маша одевалась в сиреневые платья, сиреневый цвет был ей к лицу. В ее облике сквозило нечто хрупкое, неземное. Гумилев заботился о кузине, следил, чтобы во время прогулок пыль не летела к ней в коляску, требовал, чтобы она ехала впереди. В лице прелестных племянниц он нашел наконец заинтересованных слушателей.

Гумилев рассказывает об Африке, с увлечением пишет стихи в альбомы барышень: шутливые, страстные, нежные. В Слепневе поэт творит фактически каждый день. Помимо альбомных стихов сочиняется и многое другое, что явилось результатом его покойной жизни в деревне и осмыслением пережитого в столице.

В начале июня Гумилев ездил в Царское Село, чтобы встретить Анну Андреевну из Киева, как они, видимо, условились. Пробыл несколько дней, не встретил и вернулся в Слепнево. Там его ожидало веселое общество: помимо племянниц еще молодая пара из Подобино – Неведомские. Подобино, где Гумилев часто бывал в мае – июне, представляло собой подлинное дворянское гнездо. Старый барский дом с ампирными колоннами, парк с аллеями, верховые лошади и полная свобода. Хозяином имения был сам 24-летний Неведомский, никаких «взрослых», людей старшего поколения, как у Гумилевых.

Николай Степанович здесь пришелся ко двору. Под его руководством молодежь затевала веселые и остроумные игры. Он очаровал и Веру Алексеевну Неведомскую, художницу, стихами, личным обаянием. Вера Алексеевна, по замечанию С. Маковского, была знаменита в Петербурге и в Тверской губернии своими удивительными светло-зелеными глазами и рыжими волосами редкого золотого отлива.

Словом, в Слепневе и окрестностях, в Борискове (имение Кузьминых-Караваевых) и Подобине создалась атмосфера игры, флирта, влюбленностей, как в доме Ростовых во время пребывания там Васьки Денисова. Фантастические затеи Гумилева не давали молодежи скучать. Он придумал игру в образы. Каждый из участников изображал какой-то определенный тип: например, «великая интриганка», «Дон Кихот», «любопытный», «сплетник». Каждый игрок должен был придерживаться этой роли и в повседневной жизни. Игра подчас становилась рискованной, ситуации складывались непростые, но все вспоминали, что это всего лишь шутка, и успокаивались.

Конечно, без флирта не обошлось. Златовласка Неведомская была очарована поэтом, очаровался, верно, и он. И в разгар «игры», 13 июля, в Слепнево приехала Анна.

Слепнево

Она покинула Париж внезапно. Что-то произошло в их отношениях с Модильяни, что заставило ее спешно уезжать. Видимо, это был разрыв, потому что ни писем, ни встреч больше не будет.

Анна вернулась на родину, приехала в Слепнево, где находились муж и все родственники. На Бежецком вокзале горбатая прислужница в дамской комнате, которая знала всех в Слепневе, приняла ее за француженку и никак не хотела верить, что перед ней «слепневская барыня». Анна слышала, как она сказала кому-то: «К слепневским господам хранцужанка приехала».

Ожидая увидеть скучающего мужа, Анна попала в атмосферу веселья и флирта, сложившегося кружка со своими воспоминаниями и знаковыми памятками. Гумилева она увидела окруженным прелестными девицами и молодыми женщинами, которые смотрели на него далеко не равнодушно.

Ахматова тотчас почувствовала, что Николай влюблен серьезно, как мальчишка, как когда-то был влюблен в юную Аню Горенко. Его влюбленность окрашена трагически: его «предмет», Маша, смертельно больна. Когда дело дошло до объяснений, а он делал Маше предложение, девушка решительно заявила, что не вправе ни с кем связывать свою судьбу, потому что ей недолго осталось жить. Когда-то и для Ани Горенко эта болезнь послужила поводом для отказа Гумилеву.

И хотя супруги, как уже упоминалось не раз, предоставили друг другу необходимую свободу, уважая независимость друг друга, это вовсе не спасало их от боли измены, от страдания ревности и желания причинить боль другому. Все свидетельствовало о неравнодушии их друг к другу, несмотря на демонстрацию широких взглядов. Любое отступление от брачной клятвы оба переживали как отступление от истинного пути. Слово «грех» так и переводится: потеря пути, им ли это не знать. Однако творческие люди, имеющие сложную жизнь сердца, так часто увлекаются, поддаются соблазнам… Полгода Абиссинии и бегство Анны в Париж не прошли бесследно. Разлуки только разводили их в разные стороны, а вовсе не укрепляли любовь, как предполагал Гумилев.

15 июля в Борискове, имении Кузьминых-Караваевых, отмечали день ангела Владимира Кузьмина-Караваева. На именины собралось большое общество из Слепнева, Борискова и Подобина. Гумилев представил друзьям и родственникам молодую жену. Здесь оказался и С. Маковский. Все приглядывались к Анне Андреевне, жене любимца общества Коли Гумилева. Неведомская отметила у Ахматовой строгое лицо послушницы из староверческого скита. «Все черты слишком острые, чтобы назвать лицо красивым. Серые глаза без улыбки». За столом Анна молчала, составляя контраст всем присутствующим. Многие отмечали, что она кажется чужой в семье, в доме, в обществе.

Земское начальство, приглашенное на торжество, очкастый и бородатый увалень Дерин, сидя рядом с Анной Андреевной, за столом очень смущался и вдруг спросил:

– Вам, наверное, здесь очень холодно после Египта?

Его сбило с толку, что молодежь называла Анну знаменитой лондонской мумией, приносящей несчастье, имея в виду ее худобу и таинственность облика. Знал бы еще этот увалень, что великий (в будущем) Модильяни изобразил ее на рисунке в египетском головном уборе. Было все-таки в ней что-то от египетской царицы или… мумии.

На именинах Гумилева попросили почитать стихи, и он решил прочесть «Из логова змиева». Однако, повернувшись к Анне, спросил:

– Аня, ты позволяешь?

Она ответила:

– Да.

Гумилев читал полуиронически, полупочтительно.

Да, это характеризовало многое в отношении Гумилева к жене: почтительность. К этой «вздорной девчонке с накрашенными губами», как определяла Ахматова себя ту, что блистала на «башне» в пике своей славы.

Считал ли он изменой то, что готов был положить свою жизнь к ногам Маши Кузьминой-Караваевой? Вряд ли, ведь изначально Анна заняла в его сердце отдельное место, которое никто больше не смог бы занять. Только с ней было возможно то внутреннее единение, которое он называл «общей молитвой». Ему, видимо, казалось, что это так очевидно и не требует никаких доказательств.

Анна привезла из Парижа томик стихов Готье, любимого поэта Н. Гумилева. Она «забывает» в книге письмо от Модильяни и дарит томик Гумилеву. И вот она входит в комнату и видит побелевшего мужа, который сидит, склонив голову, а в руках его это злосчастное письмо. Он молча возвращает его.

Понятно, почему Анна Андреевна не могла простить Л. Н. Толстому его Анну Каренину. Толстой, с ее точки зрения, отказывал своей героине в свободе личного выбора, переносил на нее свое отношение к жене, которую ненавидел. Кто карает Анну Каренину? Бог? Нет, мещанское общество, рупором которого выступил в романе автор. В той горячности, с какой Ахматова говорила об этом много позже описываемых событий, чувствуется личная заинтересованность, желание восстановить справедливость.

Письмо Модильяни причинило Гумилеву нечеловеческую боль, его честь была задета, даже если никто не знал об этом. Однако он смог переступить через оскорбление и обиду. Простил? Что ж, Анна всего лишь следует их договору о личной свободе. Именно уважение к ее личной свободе, видимо, заставило его смириться с фактом измены.

Они сквитались. Таким образом, Анна компенсировала свою уязвленность тем, что высокий, статный, обаятельный Гумилев так нравился женщинам и имел успех. И тем, что был влюблен романтически, как в годы их юности.

Ей поневоле пришлось влиться в одну компанию с подобинскими господами и слепневскими барышнями. Оба поэта читали по их просьбам стихи, без всякой декламации, просто. Валялись на сеновалах, и Анна демонстрировала свою гибкость. Она легко касалась затылка пятками, могла заложить ногу за шею, «сохраняя при всем этом лицо послушницы», как свидетельствовали присутствующие.

Модильяни запечатлел на одном из рисунков это упражнение. Рисунков было около 20, но Ахматова хранила до конца дней один, самый нейтральный, где она изображена в египетском уборе. Впоследствии этот рисунок висел на стене каждого ее временного жилища. Про остальные она говорила, что их раскурили солдаты в Царском Селе во время Гражданской войны. Однако рисунки всплыли в 1990-е на одной из выставок и были опубликованы, внеся ясность в характер ее отношений с Модильяни.

Молодежь играла в цирк, устраивала представления, где Анна Андреевна должна была демонстрировать свою гибкость. Гумилев поставил аттракцион «женщина-змея», роль которой исполняла Ахматова. Сам же заводила лихо джигитовал, бесстрашно становясь на седло бегущей лошади. Он определенно был в ударе этим летом.

Однако чаще Анну видели в березовой роще, где она любила уединяться. Она не играла в теннис, не каталась верхом, а собирала грибы и гуляла по васильковым полям, привыкала к неброской красоте средней полосы. Слепнево станет для нее подлинной родиной. «А за плечами еще пылал Париж в каком-то последнем закате», – вспоминала она потом. Анна ждала письма, которое так и не пришло. Ей не раз снилось, что письмо пришло, но то оно написано на непонятном языке, то она слепнет и не может его прочесть.

Гумилев временами тоскует по «родине иной», по приключениям, по жизни бурной, яркой. Читая «Илиаду», поэт размышляет о героях, которых не осталось в современности и в его жизни. Он пишет об этом в стихах. Ностальгически вспоминает их совместную с Анной царскосельскую юность, это помогает поэту принять действительность и не «бежать» от нее в новое путешествие к лопарям (как он планировал) в поисках героя:

Я печален от книги, томлюсь от луны,

Может быть, мне совсем и не надо героя,

Вот идут по аллее, так странно нежны,

Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя.

В августе Анна с мужем едет в Москву, где раньше не бывала. Николай Степанович собирался встретиться с Брюсовым, у него были дела. Видимо, Ахматова попросилась с ним. Оставаться в слепневском доме без него ей было бы тягостно.

Один из Кузьминых-Караваевых, красивый семнадцатилетний студент, влюбился в Анну и стрелялся из-за нее. По счастью, выжил. Много-много лет спустя они встретятся, и Анна не сразу вспомнит об этом печальном факте.

В Москве супруги остановились в «Метрополе». В ресторане «Метрополя» встретились с издателем журнала «Весы» С. Поляковым. Тот сообщил о закрытии журнала, в котором Гумилев был так доброжелательно принят на заре своей поэтической деятельности. Брюсов ведь неизменно печатал присылаемые Гумилевым стихи. Закрытие журнала огорчило поэта. Поляков объяснял, что московская молодежь пошла не за Брюсовым, а за Андреем Белым с его альманахом «Мусагет», и Брюсов решил закрыть «Весы».

Андрей Белый тоже побывал в гостинице у Гумилева. И взял у него стихи для своего альманаха. Николай Степанович бывал с визитом у Брюсова дома, познакомился у него с Н. Клюевым, но это было уже без Анны.

Вместе с Анной они сходили в Третьяковскую галерею, посмотрели картины. Гуляли по городу. Через несколько дней Ахматова уезжает одна, но не в Слепнево, а сначала в Петербург, потом в Киев, к маме. Что же произошло? Новая ссора. Видимо, именно тогда Анна Андреевна обнаружила в бумагах Гумилева письмо к нему от Веры Неведомской. Письмо, не поддающееся двойному толкованию. Возможно, оно было частью той рискованной игры, которую вела молодежь в Слепнево. В любом случае Анна поняла, что у мужа далеко зашедший флирт с подобинской соседкой. Объяснившись с Гумилевым и уличив его, она уезжает.

Гумилев же вернулся в Слепнево, где продолжил рискованные игры и вел холостяцкий образ жизни.

В августе начались дожди, веселая компания вынуждена была сидеть в доме. Они решили играть в театр. Гумилев сочинил пьесу в стихах «Любовь-отравительница» с испанским колоритом XIII века. Вся пьеса, по свидетельству Неведомской, была шаржирована до гротеска. «Николай Степанович режиссировал, упорно добиваясь ложно-классической дикции, преувеличенных жестов и мимики. Его воодушевление и причудливая фантазия подчиняли нас полностью, и мы покорно воспроизводили те образы, которые он нам внушал». Им было весело.

Анна смотрела дальше. Она ответит на деревенское веселье в своем сентябрьском стихотворении:

Под навесом темной риги жарко,

Я смеюсь, а в сердце злобно плачу.

Старый друг бормочет мне: «Не каркай!

Мы ль не встретим на пути удачу!»

Но я другу старому не верю.

Он смешной, незрячий и убогий,

Он всю жизнь свою шагами мерил

Длинные и скучные дороги.

И звенит, звенит мой голос ломкий,

Звонкий голос не узнавших счастья:

«Ах, пусты дорожные котомки,

А на завтра голод и ненастье!»

«Старый друг» здесь, конечно, Гумилев.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК