Попытка развода

В апреле же в семье Гумилевых произошла драма, нашедшая отражение в стихах обоих супругов. Чувственный роман с Артуром Лурье не прошел для Анны безнаказанно. В апреле обнаружились результаты, и она оказалась в щекотливом и сложном положении. Ахматова не могла не сказать об этом мужу. Что пережили оба, можно установить по их апрельским стихам.

Для православной женщины поступок Анны был несомненно преступлением. Она переживала это по-своему. В стихотворении «Где, высокая, твой цыганенок» героиня на заданный в первой строке вопрос отвечает:

Доля матери – светлая пытка,

Я достойна ее не была.

В белый рай растворилась калитка,

Магдалина сыночка взяла.

В первом варианте: «Сердце матери – темная пытка, / Ах, ее я принять не смогла». Героиня живет по-прежнему весело: «…заблудилась я в длинной весне». Но во сне слышит плач умершего ребенка, а потом бродит по темным комнатам и ищет его колыбельку. Что нужно было пережить, перечувствовать, чтобы написать такие стихи? У стихотворения есть точная дата: 11 апреля 1914 года, Петербург. Очевидно, эта дата важна для Ахматовой, она непременно должна была остаться в памяти. Не тогда ли все произошло?

А следом идут такие стихи:

Не убил, не проклял, не предал,

Только больше не смотрит в глаза.

И стыд свой темный поведал

В тихой комнате образам.

Весь согнулся, и голос глуше,

Белых рук движенья верней…

Ах! Когда-нибудь он задушит,

Задушит меня во сне.

Реакция мужчины на страшное признание передана в жестах, движениях, поступках. Гумилев узнается по белым рукам, по удивительной выдержке в непростую минуту. Герой сокрушен, доверить свой темный стыд он может только Богу. Как точны детали его поведения! Не смотрит в глаза, весь согнулся, голос стал глуше. И эта старательная выверенность движений, когда внутри все дрожит от ужаса и гнева…

Он простил, как всегда прощал ее. Тогда же Гумилевым написано пронзительное стихотворение «Сон», свидетельствующее, как болезненно переживал поэт этот разлад:

Застонал я от сна дурного

И проснулся, тяжко скорбя:

Снилось мне – ты любишь другого

И что он обидел тебя.

Я бежал от моей постели,

Как убийца от плахи своей,

И смотрел, как тускло блестели

Фонари глазами зверей.

Ах, наверно таким бездомным

Не блуждал ни один человек

В эту ночь по улицам темным,

Как по руслам высохших рек.

Вот стою перед дверью твоею,

Не дано мне иного пути,

Хоть и знаю, что не посмею

Никогда в эту дверь войти.

Он обидел тебя, я знаю,

Хоть и было это лишь сном.

Но я все-таки умираю

Пред твоим закрытым окном.

Не убил, не проклял, не предал, а страдает от мысли, что кто-то ее обидел. Трогательное великодушие, подлинное, не показное. Непостижимая высота любви.

Видимо, после этого аборта Анна Андреевна не могла больше иметь детей.

В конце мая супруги уехали в Слепнево. Отношения раскалены, Анна не желает больше вести двойную жизнь. Для нее это состояние нестерпимо. Ошибка и страшный урок ей дорого стоили. И здесь, в семейном доме, в имении, рядом с сыном, она снова убеждается в неправильном ходе вещей.

Гумилев зовет приехать М. Лозинского как миротворца и хорошего человека, который благотворно действует на Анну. К его мнению она прислушивалась. В письме Лозинскому Николай Степанович даже пытается шутить: «Я почему-то, как Евангелью, поверил, что ты приедешь, и ты убьешь веру в неопытном молодом человеке, если только подумаешь уклониться». Дальше он признается: «О каких-нибудь делах рука не поднимается писать; лучше поговорим». Лозинский не успел приехать или, вернее, не смог: его жена должна была скоро родить. Семейная драма Гумилевых стремительно близилась к кульминации.

Татьяна Адамович, видимо, давила на Гумилева, ее не устраивал статус любовницы. Николай по-дружески поделился своими сомнениями с женой. Ему казалось, видимо, что теперь он может ей об этом говорить, имеет право. У Тани неприятности в институте, где она преподает систему Далькроза, из-за ее социального статуса. Якобы в институт пришли какие-то дамы, чтобы выбрать для своих детей учительницу танцев. Когда начальство предложило им Татьяну Адамович, эти дамы вдруг заявили: «Что вы, что вы – она любовница Гумилева». Так рассказывала Таня, очень расстроенная из-за испорченной репутации.

Гумилев явно не собирался разводиться, он просто делился с женой трудностями, надеясь найти какое-то трезвое решение. Анна скептически отнеслась к рассказу Адамович и, конечно, разгадала нехитрый прием воздействия на любовника. Ахматова объяснила мужу, что это все фантазия: совершенно неправдоподобно, чтобы какие-то дамы знали об их взаимоотношениях. Да если бы и знали, они что, искали непременно невинную учительницу? Даже если допустить, что искали, стали бы они во всеуслышание заявлять об этом, да еще в казенном учреждении, да еще местному начальству?

Николай Степанович легко согласился с ней. Да, фантазия. Может, ему нужно было подтверждение собственным выводам. Кажется, он сам уже устал от этих отношений. И на кону стояла семья, Анна, от которой он вовсе не собирался отказываться.

А она не хотела больше играть навязанную ей роль, не хотела больше свободы, которая для любой женщины как благотворна, так и губительна. Анне необходима была ясность: неопределенность всегда мучительна для женщины. В поисках этой определенности Анна нашла письма Татьяны к Гумилеву. И всю ночь читала их…

Человек сам наказывает себя за нарушение правила не читать чужих писем, дневников и т. д. Он погружается в ад, узнав то, что не предназначалось ему. Анна не выдержала:

– Николай, нам надо объясниться!

Объяснение на всю ночь. Гумилев предложил развод. Вынужденно ли сказал, спровоцированный скандалом, в порыве ли, но слово прозвучало. Анна тотчас согласилась: вот она, определенность, пусть даже такой ценой. Только не эта двойная жизнь! Мстительно сообщила об этом наутро свекрови, догадываясь, какова будет реакция.

– Почему? Что? – встревожилась Анна Ивановна.

– Коля сам мне предложил.

Ахматова поставила условие (есть еще рычаг воздействия!): Левушку она оставляет себе. Анне Ивановне угрожала разлука с любимым внуком, которого она пестовала с первых месяцев жизни. Отдать ребенка безбытной, неприспособленной Анне, на руки нянек?!

Анна Ивановна призвала к себе проштрафившегося сына и заявила в присутствии невестки:

– Я тебе правду скажу, Леву я больше Ани и больше тебя люблю.

Чтобы не расставаться с внуком, Анна Ивановна не позволила им развестись. Гумилев, остывший от скандала, легко согласился с волей матери, которую безмерно любил и уважал. Подозрительно легко согласился.

Здесь есть еще одна тонкость, которая решала многое. По закону того времени, как указывает В. Шубинский, основанием для развода могла быть исключительно супружеская неверность. Тот, кто брал на себя вину за измену, лишался права снова вступать в законный брак. А не требовала ли Татьяна обвинить именно Ахматову в супружеской неверности, ведь основания были? Тогда Гумилев смог бы на ней жениться. А иначе какой смысл? Но на это, конечно, Николай Степанович никогда бы не пошел.

До окончательного примирения супругам далеко. Очевидно, условием его был отказ Гумилева от Татьяны. Однако они стали строить общие планы на новый сезон. Хотели снять в Петербурге две комнаты – квартиру С. Городецкого, из которой тот выезжал. Много работать, погрузиться целиком в литературную деятельность. Но… помешала война.

Между тем Николай Степанович едет к Адамович в Литву, а Анна, оставив сына бабушке, в Петербург. Неделю пожила у отца. Гумилев попросил ее продать в «Ниву» очерк «Африканская охота», она продала. Затем, видимо, на эти деньги уехала к матери в Киев, точнее, в Дарницу. О настроении ее можно судить по письму Лозинскому, которое она написала 23 июня из Киева: «За границу я не поеду, что там делать! А дней через 10 буду опять в Слепневе и уже до конца там останусь. Если даст Бог, помру, если нет – вернусь в Петербург осенью глубокой. ‹…› Лето у меня вышло тревожное: мечусь по разным городам, и везде страшно пусто и невыносимо». В Киеве она встретилась с Н. Недоброво, который ждал ее там. Возможно, первое решение было уехать за границу, но в конечном итоге Анна оказалась в Киеве.

Гумилев две недели был у Татьяны в Вильно. Неизвестно, было ли объяснение, но отношения их не прекратились тогда. «Период Адамович», как его определил сам Гумилев, пока еще не закончился, но вопрос о разводе больше не возникал. Ахматова говорила, что резкого разрыва Николая Степановича с Татьяной, по-видимому, не было, все прекратилось постепенно. Однако их роман определенно угасает.

Гумилевым написан рассказ «Путешествие в страну эфира», связанный с его пребыванием у Татьяны Адамович и как-то, видимо, отразивший реалии их общения. Татьяна нюхала эфир и приобщала к этому других, в том числе и Гумилева. Ахматова потом говорила, что, если б она, Анна Андреевна, сделала бы что-нибудь такое, Николай Степанович немедленно и навсегда рассорился бы с нею. При ней он никогда даже не упоминал о наркотиках.

Из Вильно Гумилев отправляется в Латвию, в имение Крыжуты под Либавой, на празднование 5-летия со дня свадьбы Дмитрия Гумилева и Анны Андреевны Фрейганг.

Юбилей отмечался 5 июля. На роскошном празднике произошло небольшое событие, которое присутствующие восприняли как дурной знак. Посреди стола стояла хрустальная ваза с цветами, которую держал одной рукой бронзовый амур. Под конец праздника без всякой видимой причины ваза упала с подставки и разбилась. Все были встревожены, а Гумилев нахмурился. Через четырнадцать дней (четырнадцатого года) была объявлена война.

Примирение перед войной

После юбилея Гумилев уехал в финский курортный городок Териоки на Карельском перешейке. Дом в Царском, как всегда, был сдан дачникам, поэтому Николай Степанович снял комнату в Териоках.

У Ахматовой тоже случилось мистическое событие, но к дурным знакам вряд ли его можно причислить. Скорее, это было удивительное совпадение. Возвращаясь из Киева, она ехала в Слепнево через Москву. В Москве села в первый попавшийся почтовый поезд. Курила на открытой площадке. Поезд притормозил где-то у пустой платформы, чтобы забрать мешок с письмами. Перед изумленным взором Анны Андреевны неожиданно возник Александр Блок. Он спросил как ни в чем не бывало:

– С кем вы едете?

Она успела ответить:

– Одна.

Поезд тронулся, платформа проплыла мимо. Странный вопрос, неожиданный. Странная встреча. Тоже по-своему знак: весть о будущих скитаниях и встречах многих людей, разобщенных войной и революцией.

В одиночестве, многое обдумав, Гумилев пишет Анне 10 июля спокойное примирительное письмо.

Милая Аничка,

думал получить твое письмо на Царск. <осельском> вок. <зале>, но не получил. Что, ты забыла меня или тебя уже нет в Деражне? Мне страшно надоела Либава, и вот я в Териоках. Здесь поблизости Чуковский, Евреинов, Кульбин, Лозинский, но у последнего не сегодня-завтра рождается ребенок. Есть театр, в театре Гибшман, Сладкопевцев, Л. Д. Блок и т. п. Директор театра Мгебров (офицер).

У Чуковского я просидел целый день; он читал мне кусок своей будущей статьи об акмеизме, очень мило и благожелательно. Но ведь это только кусок, и, конечно, собака зарыта не в нем! Вчера беседовал с Маковским, долго и бурно. Мы то чуть не целовались, то чуть не дрались. Кажется, однако, что он будет стараться устроить беллетристический отдел и еще разные улучшения. Просил сроку до начала августа. Увидим! Я пишу новое письмо о русской поэзии – Кузмин, Бальмонт, Бородаевский, может быть, кто-нибудь еще. Потом статью об африканском искусстве. Иру бросил. Жду, что запишу стихи.

Меланхолия моя, кажется, проходит. Пиши мне, милая Аничка, по адресу: Териоки (Финляндия), кофейня «Идеал», мне. В этой кофейне за рубль в день я снял комнату, правда, неплохую.

Значит, жду письма, а пока горячо целую тебя.

Твой Коля

Целую ручки Инне Эразмовне.

Это письмо не застало Анну в Дарнице (Гумилев спутал в письме с Деражней), и мать переслала его уже в Слепнево. По сути, это приглашение. Гумилев будто бы зовет Анну в Териоки: здесь все свои, есть комната. Чувствуется, что ему хочется мира. Его меланхолия проходит, он ждет, что снова начнет писать стихи. Последнее было связано с общественным оживлением в преддверии войны и его новым увлечением, задержавшим Гумилева в Териоках на неделю, Верой Алперс. Вера Алперс, 22-летняя музыкантша, подруга С. Прокофьева, скрасила ему эти последние мирные дни.

Лозинский, как только узнал адрес Гумилева, видимо, уведомил Анну Андреевну, что тот в Териоках, написал адрес, и она сама, почти одновременно, 13 июля, пишет мужу свое примирительное письмо.

Милый Коля,

10-го я приехала в Слепнево. Нашла Левушку здоровым, веселым и очень ласковым. О погоде и делах тебе верно напишет мама. В июльской книге «Нового слова» меня очень мило похвалил Ясинский. Соседей стараюсь не видеть, очень они пресные. Я написала несколько стихотворений, которых не слышал еще ни один человек, но меня это, слава Богу, пока мало огорчает. Теперь ты au courant всех петербургских и литературных дел. Напиши, что слышно? Сюда пришел Жамм. Только получу, с почты же отошлю тебе. Прости, что я распечатала письмо Зноски, чтобы большой конверт весил меньше. Я получила от Чулкова несколько слов, написанных карандашом. Ему очень плохо, и мне кажется, что мы его больше не увидим.

Вернешься ли ты в Слепнево? Или с начала августа будешь в Петербурге. Напиши мне обо всем поскорее. Посылаю тебе черновики моих новых стихов и очень жду вестей.

Целую.

Твоя Аня

Они действуют синхронно, чувствуя состояние близкого человека на расстоянии. Ни тот ни другой не желает в глубине души полного разрыва, понимая, что их брак – непреходящий. Письмо Анны на первый взгляд рядовое, малозначительное. Однако к письму приложены о многом говорящие стихи. Одно обращено к сопернице, другое – к любовнику. Посылается мужу. Это маленькая месть. В первом стихотворении, которое названо «Завещание», героиня беседует с той, что должна занять ее место. Своеобразный ответ на прочитанные письма Татьяны Адамович, мечтающей о месте жены Гумилева. Татьяна была опасной соперницей: молодая, красивая, талантливая.

Моей наследницею полноправной будь,

Живи в моем дому, пой песнь, что я сложила.

Как медленно еще скудеет сила,

Как хочет воздуха замученная грудь.

Моих друзей любовь, врагов моих вражду,

И розы желтые в моем густом саду,

И нежность жгучую любовника – все это

Я отдаю тебе – предвестница рассвета.

И славу, то, зачем я родилась,

Зачем моя звезда, как некий вихрь, взвилась

И падает теперь. Смотри, ее паденье

Пророчит власть твою, любовь и вдохновенье.

Мое наследство щедрое храня,

Ты проживешь и долго, и достойно.

Все это будет так. Ты видишь, я спокойна.

Счастливой будь, но помни про меня.

Измученная, умирающая героиня, которая еще сильна и жаждет воздуха, готова все отдать в наследство той, что пришла следом за ней. Она щедра. Отдает все потому, что сама уходит из жизни. Та, к кому обращено «Завещание», будет наследницей – не достойной, а полноправной. Заберет себе все, чем владела умирающая. Героиня спокойна, пророчит долгую жизнь наследнице, однако едва ли не угрозой звучит последняя строка: «Счастливой будь, но помни про меня». И все же трагическая нота звучит здесь сильнее, и мысль проскальзывает: та будет наследницей, только когда героиня умрет. Буквально: только через мой труп. Стихи подписаны «1914. Ник. <олаевская> ж. д.» Они были сложены Ахматовой в дороге, в ее метаниях между городами, когда она силилась избыть боль после очередного горького открытия и опасной ссоры с мужем.

А 17 июля, получив встречное хорошее письмо Гумилева, Анна отвечает ему. Тон письма спокойный, деловитый. Слава Богу, все остается на своих местах. Она снова друг и жена. Говорит о бытовых мелочах, не касаясь, как и прежде, главного.

Милый Коля,

мама переслала мне сюда твое письмо. Сегодня уже неделя, как я в Слепневе.

Становится скучно, погода испортилась, и я предчувствую раннюю осень. Целые дни лежу у себя на диване, изредка читаю, но чаще пишу стихи. Посылаю тебе одно сегодня, оно, кажется, имеет право существовать. Думаю, что нам будет очень трудно с деньгами осенью. У меня ничего нет, у тебя, наверно, тоже. С «Аполлона» получишь пустяки. А нам уже в августе будут нужны несколько сот рублей. Хорошо, если с «Четок» что-нибудь получим. Меня это все тревожит. Пожалуйста, не забудь, что заложены вещи. Если возможно, выкупи их и дай кому-нибудь спрятать.

Будет ли Чуковский читать свою статью об акмеизме как лекцию? Ведь он и это может. С недобрым чувством жду июльскую «Русскую мысль». Вероятнее всего, там свершит надо мною страшную казнь Vale’rе. Но думаю о горчайшем, уже перенесенном, и смиряюсь.

Пиши, Коля, и стихи присылай. Будь здоров, милый!

Целую.

Твоя Анна

Левушка здоров и все умеет говорить.

«О горчайшем» – это, видимо, об отзыве Гумилева на «Четки», напечатанном в № 5 журнала «Аполлон». Ложное смирение Анны должно напомнить Гумилеву о его вине.

И опять синхронность. Он в этот же день, 17 июля, отсылает жене почтовую карточку, уже из Петербурга.

Милая Анечка,

может быть, я приеду одновременно с этим письмом, может быть, на день позже. Телеграфирую, когда высылать лошадей. Время я провел очень хорошо, музицировал с Мандельштамом, манифестировал с Городецким, а один написал рассказ и теперь продаю его. Целую всех. Очень скоро увидимся.

Твой Коля

Рассказ здесь – «Путешествие в страну эфира».

В Петербурге в эти дни волнения. 15 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии, в Германии начались «русские погромы». Петербург захлестнуло манифестациями. Готовилась мобилизация в помощь Сербии. Гумилев вместе с Городецким участвует в манифестациях, поддерживающих сербов, присутствует при разгроме германского посольства. В эти дни ночует у В. Шилейко. Еще до объявления войны он принял решение идти воевать.

А 19 июля в 22 часа Германия объявила войну России. В Слепнево это известие пришло только к вечеру следующего дня.

19-го же Анна получила открытку от Гумилева.

На следующий день, 20 июля, когда был опубликован «Высочайший манифест», она пишет горькие стихи, еще не зная, что мир перевернулся и их судьба уже определена. Примирение супругов условно состоялось, однако Анна чувствует, что Татьяна Адамович никуда из их жизни не делась и с этим придется мириться. Стихи на этот раз обращены к мужу:

Я не любви твоей прошу.

Она теперь в надежном месте…

Поверь, что я твоей невесте

Ревнивых писем не пишу.

Мелькает и уничтожающая ирония:

Но мудрые прими советы:

Дай ей читать мои стихи,

Дай ей хранить мои портреты –

Ведь так любезны женихи!

Вот где приходит к поэту осознание их союза как чего-то большего, чем угасающее влечение. Она приближается к пониманию того, о чем писал Гумилев в стихотворении «Тот другой»:

А этим дурочкам нужней

Сознанье полное победы,

Чем дружбы светлые беседы

И память первых нежных дней…

И грозное предупреждение ему, предавшему дружбу и память этих дней:

Когда же счастия гроши

Ты проживешь с подругой милой

И для пресыщенной души

Все станет сразу так постыло –

В мою торжественную ночь

Не приходи. Тебя не знаю.

И чем могла б тебе помочь?

От счастья я не исцеляю.

Это приговор, подкрепленный точкой посреди строки («Не приходи. Тебя не знаю»), решительный и бескомпромиссный. От счастья не исцеляют.

Все отступило вечером, когда в Слепнево пришло страшное известие: война. Ахматова потом вспоминала: «Как помню тот день (в Слепневе) – утром еще спокойные стихи про другое (“От счастья я не исцеляю”), а вечером вся жизнь вдребезги. Недоумевающий Лева повторял: “Баба Ана – пачет, мама – пачет, тетя Хуха – пачет”. И завыли бабы по деревне».

Война

Началась Первая мировая война. На волне патриотического подъема в России ее назвали Отечественной.

Гумилев приехал 23 июля в Слепнево, чтобы забрать семью домой. Он собирается идти на фронт добровольцем. Можно представить, какова была реакция матери и всех близких на это решение, ведь Гумилев был освобожден от воинской повинности. 25 июля они вместе возвращаются в Петербург. Он снова останавливается у Шилейко, и Анна первые сутки тоже живет здесь, только потом уходит к отцу.

27 июля они уезжают в Царское Село. Дом Гумилевых, сдаваемый дачникам, по случаю войны освободился раньше обычного. Гумилев начинает хлопотать об отправке на фронт. Признанный непригодным к военной службе, поэт добивается, чтобы его взяли добровольцем или «охотником». Для этого требовалось собрать огромное количество бумаг и справок. Но для Гумилева не существовало непреодолимых препятствий.

Всю свою недюжинную энергию он сосредоточил на нужной цели, и уже 30 июля получил медицинское свидетельство, разрешающее ему поступление в армию. На другой день полиция Царского Села выдала ему удостоверение о благонадежности: под судом не состоял, ни в чем предосудительном не замечен.

5 августа Гумилев уже в военной форме. Вместе с Анной они обедают на Царскосельском вокзале в компании А. Блока. Блок был настроен, как и большинство русских людей, патриотически. Он ходил в это время по семьям мобилизованных для оказания помощи. За обедом говорили о войне. Когда Николай и Анна остались вдвоем, Гумилев сказал:

– Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить соловьев.

Пошлют и Блока, года через два, но его вполне устроит эта участь. Впрочем, в боевых действиях Блоку не доведется участвовать.

Гумилев был принят на военную службу с правом выбора войск. Он выбрал кавалерию и был зачислен в Лейб-гвардии Уланский Ее Величества Государыни Александры Федоровны полк. Добровольцев отправляют на шестинедельное обучение под Новгород, в Кречевицкие казармы. По примеру дяди Коля Сверчков тоже пошел добровольцем и был зачислен в тот же полк. Они вместе проходят обучение, скучают в Наволоках и мечтают о походе. Гумилев читает, берет частные уроки рубки и защиты шашкой у кого-то из унтер-офицеров. Регулярно пишет домой, жене и матери, рассказывает о быте в военном лагере. В конце августа – начале сентября Гумилев сообщает:

Дорогая Аничка

(прости за кривой почерк, только что работал с пикой на коне – это утомительно), поздравляю тебя с победой. Как я могу рассчитать, она имеет громадное значенье, и, может быть, мы Новый Год встретим, как прежде, в Собаке. У меня вестовой, очень расторопный, и, кажется, удастся закрепить за собой коня, высокого, вороного, зовущегося Чернозем. Мы оба здоровы, но ужасно скучаем. Ученье бывает два раза в день часа по полтора, по два, остальное время совершенно свободно. Но невозможно чем-нибудь заняться, т.<о> е.<сть> писать, потому что от гостей (вольноопределяющихся и охотников) нет отбою. Самовар не сходит со стола, наши шахматы заняты двадцать четыре часа в сутки, и хотя люди в большинстве случаев милые, но все же это уныло.

Только сегодня мы решили запираться на крючок, не знаю, поможет ли. Впрочем, нашу скуку разделяют все и мечтают о походе как о Царствии Небесном. Я уже чувствую осень и очень хочу писать. Не знаю, смогу ли.

Крепко целую тебя, маму, Леву и всех.

Твой Коля

В сентябре Анна Андреевна навестила мужа в лагере, поехала к нему одна. С ней он ездил в небольшой отпуск домой, в Царское. Еще раз появится дома перед отправкой в полк и на фронт в конце сентября. Не тогда ли, после прощания, Ахматовой были написаны стихи:

Был он ревнивым, тревожным и нежным,

Как Божие солнце, меня любил,

А чтобы она не запела о прежнем,

Он белую птицу мою убил.

Промолвил, войдя на закате в светлицу:

«Люби меня, смейся, пиши стихи!»

И я закопала веселую птицу

За круглым колодцем у старой ольхи.

Ему обещала, что плакать не буду,

Но каменным сделалось сердце мое,

И кажется мне, что всегда и повсюду

Услышу я сладостный голос ее.

Как похоже на Гумилева: «Люби меня, смейся, пиши стихи!» Он мог сказать эти слова перед уходом на фронт.

Анна совсем иначе, чем Гумилев, воспринимала войну: как женщина, мать, поэт. Она сопереживала бабам, которые завыли в деревнях, понимая, что отправляют своих мужей и сыновей на верную смерть. И сама с тревогой и слезами провожала мужа на войну, зная, как он любит рисковать.

Гумилев пишет ей из действующей армии 7 октября 1914 года:

Дорогая моя Аничка,

я уже в настоящей армии, но мы пока не сражаемся и когда начнем, неизвестно. Все-то приходится ждать, теперь, однако, уже с винтовкой в руках и с опущенной шашкой. И я начинаю чувствовать, что я подходящий муж для женщины, которая «собирала французские пули, как мы собирали грибы и чернику». Эта цитата заставляет меня напомнить тебе о своем обещании быстро дописать твою поэму и прислать ее мне. Право, я по ней скучаю. Я написал стишок, посылаю его тебе, хочешь продай, хочешь читай кому-нибудь. Я здесь утерял критические способности и не знаю, хорош он или плох.

Пиши мне в 1-ю действ.<ующую> армию, в мой полк, эскадрон ее величества. Письма, оказывается, доходят очень и очень аккуратно.

Я все здоровею и здоровею: все время на свежем воздухе (а погода прекрасная, тепло), скачу верхом, а по ночам сплю как убитый.

Раненых привозят немало, и раны все какие-то странные: ранят не в грудь, не в голову, как описывают в романах, а в лицо, в руки, в ноги. Под одним нашим уланом пуля пробила седло как раз в тот миг, когда он приподнимался на рыси; секунда до или после, и его бы ранило.

Сейчас случайно мы стоим в таком месте, откуда легко писать. Но скоро, должно быть, начнем переходить, и тогда писать будет труднее. Но вам совершенно не надо беспокоиться, если обо мне не будет известий. Трое вольноопределяющихся знают твой адрес и, если со мной что-нибудь случится, напишут тебе немедленно. Так что отсутствие писем будет обозначать только то, что я в походе, здоров, но негде и некогда писать. Конечно, когда будет возможность, я писать буду.

Целую тебя, моя дорогая Аничка, а также маму, Леву и всех. Напишите Коле маленькому, что после первого боя я ему напишу.

Твой Коля

Здесь упоминается поэма Ахматовой «У самого моря», первое эпическое произведение Анны, над которым она работала в то время. Понятно, почему поэма была так близка Гумилеву: Анна писала о первой любви, испытанной «дикой девочкой» в 13 лет, о сероглазом мальчике, который не мог стать для нее принцем. Николай Степанович любил эту поэму и просил посвятить «У самого моря» ему, но Ахматова не откликнулась на его просьбу, о чем позже сожалела.

Гумилев думает о том, что дома будут тревожиться, не получая его писем, и находит способ успокоить жену. Он небрежно говорит о «стишке», который посылает с письмом, а речь идет о «Наступлении», где прозвучала уверенность: «Я, носитель мысли великой, / Не могу, не могу умереть». И еще звонкое и вечное: «Золотое сердце России / Мерно бьется в груди моей».

С письмом была послана и первая военная фотография Гумилева в уланской форме. На обороте ее он написал:

Анне Ахматовой.

Я не первый воин, не последний,

Долго будет родина больна…

Помяни ж за раннею обедней

Мила-друга, тихая жена!

А. Блок

8 октября 1914 г.

Но, быть может, подумают внуки,

Как орлята тоскуя в гнезде,

– Где теперь эти сильные руки,

Эти души горящие, где!

Н. Гумилев

Курры и гуси!

Поэма Ахматовой была дописана осенью 1914 года. «Царевич» погибает, погибает мечта. Тревожное предчувствие пронизывает всю поэму. «И это значило, – напишет Ахматова потом, – что я простилась с моей херсонесской юностью, с “дикой девочкой” начала века и почуяла железный шаг войны».

Она ждет мужа, позирует художнице О. Л. Делла-Вос-Кардовской. Ей нравится портрет, каким он получается. Устраивает собрание Цеха.

А Гумилев, кажется, упивается риском, войной. 1 ноября, уже побывавший много раз в разведках и много раз обстрелянный, он пишет М. Лозинскому: «В общем, я могу сказать, что это лучшее время моей жизни. Оно несколько напоминает мои абиссинские эскапады, но менее лирично и волнует гораздо больше». Наслаждаясь риском под выстрелами и шрапнелью, он сравнивает себя с закоренелым пьяницей перед бутылкой старого коньяка. Выражает свое уважение к врагу: «Они храбрые воины и честные враги, и к ним невольно испытываешь большую симпатию, потому что как-никак ведь с ними творишь великое дело войны».

Он передает привет В. Шилейко, общему их с Лозинским другу, просит писать обо всем, кроме политики и состояния общественного мнения. «Говорила мне Аня, что у Шилейки есть стихи про меня. Вот бы прислал».

Тогда же, в конце ноября 1914 года, Анна Андреевна получит еще одно письмо с фронта.

Дорогая моя Аничка,

Наконец могу написать тебе довольно связно. Сижу в польской избе перед столом на табурете, очень удобно и даже уютно. Вообще война мне очень напоминает мои абиссинские путешествия. Аналогия почти полная: недостаток экзотичности покрывается более сильными ощущениями. Грустно только, что здесь инициатива не в моих руках, а ты знаешь, как я привык к этому. Однако и повиноваться мне не трудно, особенно при таком милом ближайшем начальстве, как у меня. Я познакомился со всеми офицерами своего эскадрона и часто бываю у них. Ca me pose parmi les soldats (Это выделяет меня среди солдат (франц.). – О. Ч.), хотя они и так относятся ко мне хорошо и уважительно. Если бы только почаще бои, я был бы вполне удовлетворен судьбой. А впереди еще такой блистательный день, как день вступления в Берлин! В том, что он наступит, сомневаются, кажется, только «вольные», то есть не военные. Сообщенья главного штаба поражают своей сдержанностью, и по ним трудно судить обо всех наших успехах. Австрийцев уже почти не считают за врагов, до такой степени они не воины, что касается германцев, то их кавалерия удирает перед нашей, наша артиллерия всегда заставляет замолчать их, наша пехота стреляет вдвое лучше и бесконечно сильнее в атаке, уже потому, что наш штык навинчен с начала боя и солдат стреляет с ним, а у германцев и австрийцев штык закрывает дуло и поэтому его надо надевать в последнюю минуту, что психологически невозможно.

Я сказал, что в победе сомневаются только вольные, не отсюда ли такое озлобление против немцев, такие клеветы на них в газетах и журналах? Ни в Литве, ни в Польше я не слыхал о немецких зверствах, ни об одном убитом жителе, изнасилованной женщине. Скотину и хлеб они действительно забирают, но, во-первых, им же нужен провиант, а во-вторых, им надо лишить провианта нас; то же делаем и мы, и поэтому упреки им косвенно падают и на нас – а это несправедливо. Мы, входя в немецкий дом, говорим «gut» и даем сахар детям, они делают то же, приговаривая «карошь». Войско уважает врага, мне кажется, и газетчики могли бы поступать так же. А рождается рознь между армией и страной. И это не мое личное мненье, так думают офицеры и солдаты, исключенья редки и трудно объяснимы или, вернее, объясняются тем, что «немцеед» находился все время в глубоком тылу и начитался журналов и газет.

Мы, наверное, скоро опять попадем в бой, и в самый интересный, с кавалерией. Так что вы не тревожьтесь, не получая от меня некоторое время писем, убить меня не убьют (ты ведь знаешь, что поэты – пророки), а писать будет некогда. Если будет можно, после боя я пришлю телеграмму, не пугайтесь, всякая телеграмма непременно успокоительная.

Теперь про свои дела: я тебе послал несколько стихотворений, но их в «Войне» надо заменить, строфы 4-ю и 5-ю про дух следующими:

Тружеников, медленно идущих

На полях, омоченных в крови,

Подвиг сеющих и славу жнущих,

Ныне, Господи, благослови.

Как у тех, что гнутся над сохою,

Как у тех, что молят и скорбят,

Их сердца горят перед Тобою,

Восковыми свечками горят.

Но тому, о Господи, и силы… и т. д.

Вот человек предполагает, а Бог располагает. Приходится дописывать письмо стоя и карандашом.

Вот мой адрес: 102 полевая контора. Остальное все как прежде.

Твой всегда Коля

Действительно, пророк. Хотя тогда, вероятнее всего, хотел утешить и успокоить, уверить, что не погибнет.

Между тем Анна продолжает жить и ждать. Она почти перестала бывать в «Бродячей собаке» с самого начала войны, как только Гумилев ушел на фронт. Разве что если заявлена в программе. Однако по-прежнему бывает у друзей, позирует художнице. Ее портрет готов, получился удачным и нравился ей в отличие от альтмановского. Анна Андреевна была изображена в платье со «стюартовским», королевским воротником, которое усиливало ее величественную красоту, и в знаменитой желтой шали.

Однажды, позвонив А. Блоку, была страшно заинтригована – Блок огорошил ее вопросом:

– Вы, наверное, звоните потому, что Ариадна Владимировна Тыркова передала вам, что я сказал о вас?

Конечно, ей страстно захотелось узнать, что же он сказал. Она поехала к «Великолепной Ариадне» и стала у нее выспрашивать. Но та была неумолима:

– Аничка, я никогда не говорю одним моим гостям, что о них сказали другие.

Однако много позже она все-таки услышит тот самый блоковский афоризм:

– Она пишет стихи как бы перед мужчиной, а надо писать как бы перед Богом.

Впрочем, Анна и сама знала это.

Тогда Ахматовой были написаны стихи, где она размышляет о греховности и расплате. О своем предназначении и неприспособленности к земной жизни.

За то, что я грех прославляла,

Отступника жадно хваля,

Я с неба ночного упала

На эти сухие поля.

И встала. И к дому чужому

Пошла, притворилась своей,

И терпкую злую истому

Принесла с июльских полей.

И матерью стала ребенку,

Женою тому, кто пел.

Но гневно и хрипло вдогонку

Мне горний ветер свистел.

В декабре 1914 года Гумилев был награжден Георгиевским крестом IV степени и «переименован в ефрейторы» за смелую ночную разведку 20 ноября. Он получает небольшой отпуск и отбывает с фронта домой.

Отпуск

Петербурга больше нет, есть Петроград, переименованный в патриотическом порыве. Гумилев использует трехдневный отпуск, чтобы выполнить поручения офицеров полка. Для этого он с Анной отправился в Петергоф, где в мирное время располагался Лейб-гвардии Уланский полк, навестить семью командира гумилевского эскадрона И. А. Кропоткина.

В Петрограде, конечно, Гумилев побывал в редакции «Аполлона», встретился с друзьями и с Татьяной Адамович, с которой состоял в переписке. Он успел еще выступить в «Бродячей собаке» со своим военным стихотворением. Стройный, подтянутый, в уланской форме, он произвел на публику впечатление, но более всего поразили стихи, прочитанные им. Поэт читал «Наступление», которое впечатлило даже иностранца, лондонского корреспондента К. Бехгофера.

Однако отпуск быстро закончился, и Гумилев покинул Петроград. Анна решила проводить мужа до Вильно, чтобы вместе с ним встретить Рождество. В Вильно они переночевали в гостинице, а утром Анна увидела из окна, как молящиеся ползут к церкви, где хранилась святыня – икона Остробрамской Божией Матери.

В тот же день Николай проводил Анну в Киев, она уехала к маме. Сам же Гумилев вернулся в полк. Так они встретили Рождество.

Новый 1915 год Анна встречала в Киеве, а Гумилев – в Польше, в Држевице. Первое военное воодушевление его постепенно проходило, особенно это чувствовалось в моменты отдыха. Он признается в письме Лозинскому, что хандрит. «Меня поддерживает только надежда, что приближается лучший день моей жизни, день, когда гвардейская кавалерия одновременно с лучшими полками Англии и Франции вступит в Берлин». И рисует шутливую, но живописную картину вступления в Берлин разноцветных полков.

Наблюдая на фронте смерть, он не мог не задуматься о бессмертии. Гумилев присылает Анне с письмом стихотворение «Священные плывут и тают ночи». Герой его, заглядывающий в очи смерти, чувствует хрупкость и женственность мироздания. Ему кажется, он управляет им всецело. Возникают женские имена, которые уже прославлены и имеют касательство к герою. Упомянута пианистка Ирина Энери, знаменитая Тамара Карсавина. В этом ряду и Ахматова, но здесь она возникла не как возлюбленная, жена, близкая женщина. Здесь Гумилев избирает ее вечную ипостась – поэта.

А ночью в небе, древнем и высоком,

Я вижу записи судеб моих

И ведаю, что обо мне, далеком,

Звенит Ахматовой сиренный стих.

Так не умею думать я о смерти,

И все мне грезятся, как бы во сне,

Те женщины, которые бессмертье

Моей души доказывают мне.

Это признание им Ахматовой как поэта, как женщины, которая доказывает ему его бессмертие.

И верно. Где-то в это же время Анна, вернувшаяся из Киева, выступала в Александровском здании городской думы на вечере «Писатели – воинам» и читала военные стихи мужа.

В конце января Николай Степанович снова в Петрограде. 27 января в «Бродячей собаке» на «Вечере поэтов при участии Н. Гумилева (стихотворения о войне и др.)» чествовали Гумилева. Он был в форме, с Георгиевским крестом. Анна тоже была на этом вечере и тоже читала стихи. Видела и слышала его, гордилась им. Однако скоро ушла.

Потом в «Биржевых ведомостях» сатирик Измайлов написал об этом вечере: «Была молодежь во главе с Н. Гумилевым… Гумилева здесь любят. Он был на войне, и война навеяла на него прекрасные звуки. В солдатской рубашке с крестиком, молодой, безусый, он имел тут наибольший успех». Были и другие отзывы в печати.

Почему Анна так скоро ушла? Возможно, из-за плохого самочувствия. Буквально на третий день у нее пошла горлом кровь. Доктора вдобавок нашли болезнь сердца. 30 января Гумилев явился к Городецкому один, без жены. Объяснил ее отсутствие внезапной болезнью.

Правда, совсем скоро в доме М. Лозинского Анна читала только что законченную поэму «У самого моря», которую Гумилев так любил. На чтении присутствовали, разумеется, он сам, Шилейко, Недоброво, В. Чудовский, Е. Кузьмина-Караваева. Верно, Анна волновалась, читая. Волновался и ее супруг, когда слышал следующие строчки:

Сероглаз был высокий мальчик,

На полгода меня моложе.

Он принес мне белые розы,

Мускатные белые розы,

И спросил меня кротко: «Можно

С тобой посидеть на камнях?»

Я смеялась: «На что мне розы?

Только колются больно!» – «Что же, –

Он ответил, – тогда мне делать,

Если так я в тебя влюбился».

И мне стало обидно: «Глупый! –

Я спросила: – Что ты – царевич?»

Это был сероглазый мальчик,

На полгода меня моложе.

«Я хочу на тебе жениться, –

Он сказал, – скоро стану взрослым

И поеду с тобой на север…»

Заплакал высокий мальчик,

Оттого что я не хотела

Ни роз, ни ехать на север.

Плохо я его утешала:

«Подумай, я буду царицей,

На что мне такого мужа?»

«Ну, тогда я стану монахом, –

Он сказал, – у вас в Херсонесе».

«Нет, не надо лучше: монахи

Только и делают, что умирают.

Как придешь – одного хоронят,

А другие, знаешь, не плачут».

Ушел не простившись мальчик,

Унес мускатные розы,

И я его отпустила,

Не сказала: «Побудь со мною».

А тайная боль разлуки

Застонала белою чайкой

Над серой полынной степью,

Над пустынной, мертвой Корсунью.

Героиня ждала царевича, потому отвергла сероглазого мальчика. Здесь даже любимые цветы Гумилева, розы, присутствуют. Однако это не биография – и мальчик носит собирательные черты, и сама девочка, разделившаяся на два образа сестер-близнецов.

Поэма пленяла свежестью морского бриза, чистотой отрочества. К. Мочульский с восторгом отзовется чуть позже: «Анна Ахматова написала поэму, которая привела меня в восторг. Такая хрустальная полупечальная глубина». Почему именно к этому времени обратилась Анна? Что с ней творилось? Однако «царевич» не заставил себя ждать. Весной 1915 года она познакомится с Б. Анрепом.

А Гумилев в начале февраля снова отправился на фронт.

Болезни

Гумилев уезжает на фронт специальным военным корреспондентом газеты «Биржевые ведомости», в газете начинают печататься его «Записки кавалериста». Опять бои, разъезды, засады, стычки. Но теперь суровая зима, этим все осложняется. Морозы, метели, и 2 марта в разъезде Гумилев серьезно простудил почки.

Он не догадался слезть с седла и пойти пешком. Задремал и стал мерзнуть, а потом и вовсе замерзать. Ему казалось, что он голый сидит в ледяной бане. «Я уже не дрожал, не стучал зубами, а только тихо и беспрерывно стонал», – пишет он в «Записках кавалериста».

После этого разъезда Гумилев воевал с высокой температурой. «Мы наступали, выбивая немцев из деревень, я тоже проделывал все это, но как во сне, то дрожа в ознобе, то сгорая в жару».

В итоге в середине марта Гумилев с воспалением почек прибыл в Петроград и был помещен в Лазарет деятелей искусств. Пока лежал там, нарушал все правила: сбегал из лазарета в Царское Село, к своим, в военной форме являлся в театр, за что был арестован на одну ночь. Однако болел серьезно, с рецидивами. Проболел всю весну.

В Вербную субботу Анна Андреевна познакомилась с Б. Анрепом, поэтом, художником-мозаичистом, офицером. Анреп провел в Царском Селе несколько дней у своего друга Н. Недоброво перед отправкой на фронт. До этого он знал Ахматову заочно, по письмам приятеля. Недоброво писал ему с восторгом: «Попросту красивой назвать ее нельзя, но внешность ее так интересна, что с нее стоит сделать и леонардовский рисунок, и генсборовский портрет маслом, и икону темперой, а пуще всего поместить ее в самом значащем месте мозаики, изображающей мир поэзии». Что Анреп и сделает много лет спустя.

Анна увидела в этом красивом, сильном, мощном человеке героя своего нового литературного романа, ожидаемого принца. Скорее всего, это был платонический роман, в куртуазном духе, в отличие от чувственного романа с А. Лурье.

В их распоряжении было всего три дня: от 15 до 17 марта. Они читают вместе стихи, импровизируют, а на третий день Анна провожает Анрепа на фронт. Этот «куртуазный» роман жены весьма огорчил Гумилева, который в то время ухаживал за Е. Бенуа, добровольной сестрой милосердия в лазарете.

На Пасху Гумилев сбежал домой. Здесь его неожиданно застал С. Ауслендер. Николай Степанович лежал в кровати, больной, бледный, под белой простыней. Он удивил старого друга холодностью. Не хотел показаться слишком трогательным, решил Ауслендер. Он почувствовал между супругами раскол, будто оборвались какие-то нити. Это было, видимо, следствие увлечения Анны Андреевны Борисом Анрепом. Однако в эти дни они оба много пишут, стихи рождаются легко, свободно. У Ахматовой они обращены к Б. Анрепу, Гумилев же посвящает два стихотворения, связанные по смыслу, Е. Бенуа.

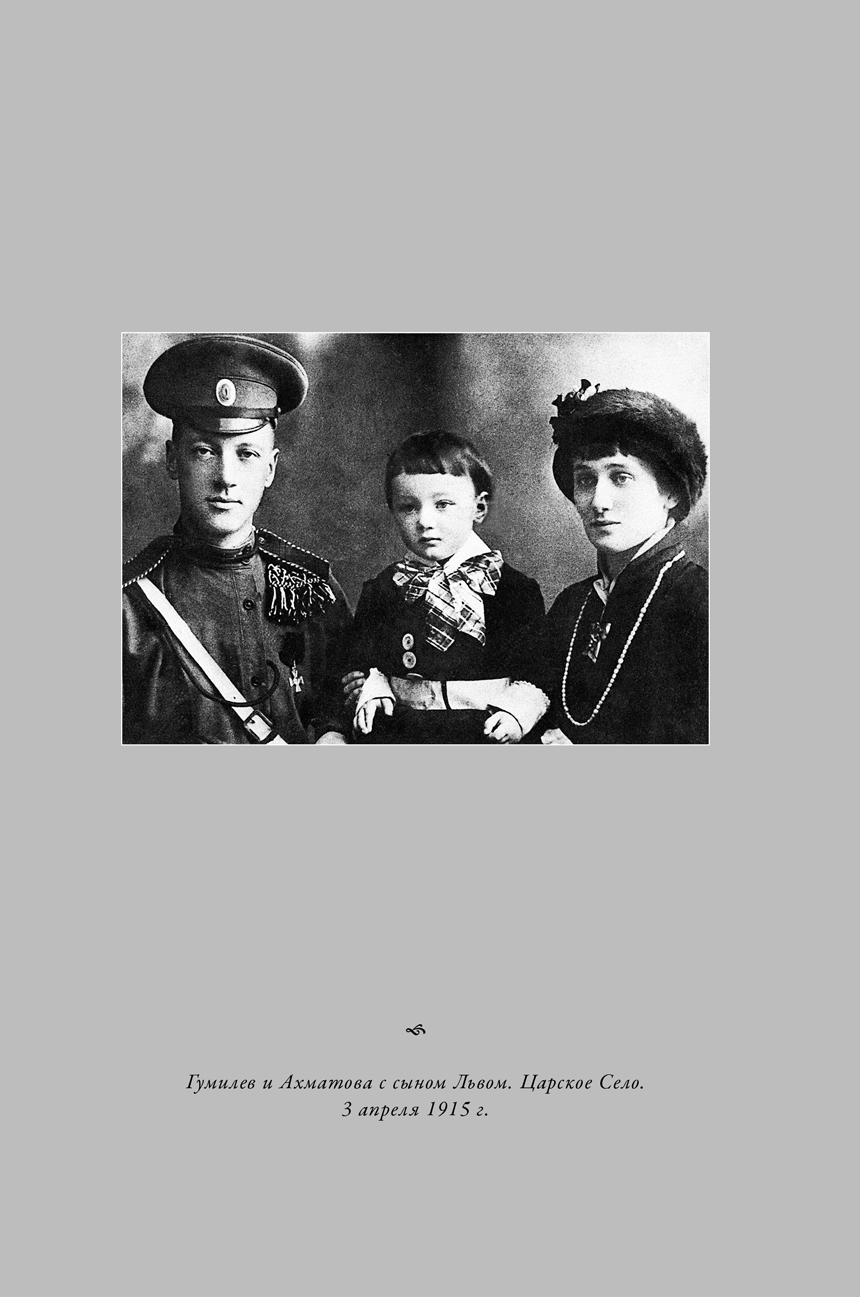

На свой день рождения, 3 апреля, Гумилев снова в Царском Селе. Ему исполнилось 29 лет. Гумилевы решили запечатлеться на семейной фотографии, сделали два снимка, где они втроем: Анна, Николай и посредине Левушка. На одном снимке мальчика придерживает мама, на другом – отец. Гумилев на фотографии в военной форме с Георгиевским крестом, саблей. Анна – в круглой меховой шляпке, в темном платье, с челкой. Они еще семья, они вместе, несмотря на недовольство друг другом, ссоры, претензии. Они нужны друг другу и считаются друг с другом. Мнимая свобода всякий раз расценивается как путь греха.

Анна подписала фотографию свекрови: «Дорогой мамочке от Коли, Ани и Левы. Царское Село, 5 апреля 1915 года». Наверное, в эти дни Ахматова написала такое «бабье», ласковое и нежное стихотворение:

Будем вместе, милый, вместе,

Знают все, что мы родные,

А лукавые насмешки,

Как бубенчик отдаленный,

И обидеть нас не могут,

И не могут огорчить.

Где венчались мы – не помним,

Но сверкала эта церковь

Тем неистовым сияньем,

Что лишь ангелы умеют

В белых крыльях приносить.

А теперь пора такая,

Страшный год и страшный город.

Как же можно разлучиться

Мне с тобой, тебе со мной?

В апреле у Гумилева начался рецидив, и, видимо, настолько стало худо, что Анна Андреевна сняла комнату на Пушкарской улице, чтобы можно было ухаживать за ним, постоянно навещать в лазарете. От Пушкарской до лазарета не более пяти минут ходу. Она проявляла подлинную самоотверженность, пока выхаживала мужа. Два месяца жила в сырой темной комнате, что спровоцировало возобновление туберкулеза. Мрачные размышления ее и предчувствия складывались в стихи.

Однажды Анна шла в лазарет, и на Троицком мосту сами собой пришли стихи, отрывок:

Думали: нищие мы, нету у нас ничего,

А как стали одно за другим терять,

Так что сделался каждый день

Поминальным днем, –

Начали песни слагать

О великой щедрости Божьей

Да о нашем бывшем богатстве.

Пока это по большому счету только пророчество, хотя Анна чувствовала, какое время наступает. Уже можно было сравнить то, что было и что теперь. И со временем эти стихи будут делаться все пронзительнее, все актуальнее.

Придя в лазарет, она прочла отрывок Гумилеву. Считала его фрагментом, мимолетным размышлением. Гумилеву стихи понравились, он посоветовал напечатать именно в таком виде. Собственно, стихам Ахматовой свойственна фрагментарность, отрывочность, недоговоренность. Никто бы и не понял, что миниатюра не завершена или недоделана, недосказана. Таким образом стихи обретают невероятную силу.

А в мае на том же Троицком мосту рождается страшная «Молитва»:

Дай мне горькие годы недуга,

Задыханья, бессонницу, жар,

Отыми и ребенка, и друга,

И таинственный песенный дар –

Так молюсь за Твоей литургией

После стольких томительных дней,

Чтобы туча над темной Россией

Стала облаком в славе лучей.

Она была готова платить, и жертва ее будет принята. Потрясенная Цветаева потом спросит Анну Андреевну, как она решилась такое написать, зная, что каждое слово сбывается. Здесь Ахматова поставила судьбу Родины выше своей личной судьбы. Как вспоминала И. Одоевцева, реакция Гумилева на это стихотворение была следующая:

– Но вот с чем я никак не мог примириться, что я и сейчас не могу простить ей – это ее чудовищная молитва: «Отними и ребенка и друга…», то есть она просит Бога о смерти Левушки для того, «чтобы туча над скорбной Россией / Стала облаком в славе лучей…» Она просит Бога убить нас с Левушкой. Ведь под другом здесь, конечно, подразумеваюсь я.

Ахматова не раскаивалась, создав эту страшную молитву, она скоро опубликует эти стихи. Будет расценивать их как свой гражданский вклад в дело войны. Но последствия этого самоотречения не замедлят сказаться: «задыханья, бессонница, жар» в виде бронхита поначалу, а потом и возобновление туберкулезного процесса. А дальше – время покажет.

Гумилева же доктор отправил на медкомиссию, сказав, что состояние его здоровья не позволяет продолжать военную службу. Однако поэт-воин настоял, чтобы его признали годным. Он рвется на фронт, где без него геройствует Лейб-гвардии Уланский полк. В начале июня Гумилев снова уезжает на войну.

Анна с сыном отправилась в Слепнево в надежде на выздоровление. Две недели не было известий от Николая Степановича. Дома тревожились, ждали письма. Ахматова сочиняет «Колыбельную», где называет себя «дурной матерью». Баюкая ребенка, героиня сетует:

Долетают редко вести

К нашему крыльцу,

Подарили белый крестик

Твоему отцу.

Было горе, будет горе,

Горю нет конца,

Да хранит святой Егорий

Твоего отца.

Все-таки она и после роковой «Молитвы» полагается на защиту мужа святым Георгием, покровителем русского воинства.

Почти весь июль шли непрерывные бои под непрерывным проливным дождем. Гумилев спасает товарища, вытаскивает из-под огня пулемет. Бой 6 июля он назвал самым знаменательным днем в своей жизни. Он был награжден за тот бой Георгиевским крестом III степени.

Уже 6 июля Гумилев пишет жене:

Дорогая моя Аничка,

наконец-то и от тебя письмо, но, очевидно, второе (с сологубовским), первого пока нет. А я уж послал тебе несколько упреков, прости меня за них. Я тебе писал, что мы на новом фронте. Мы были в резерве, но дня четыре тому назад перед нами потеснили армейскую дивизию, и мы пошли поправлять дело. Вчера с этим покончили, кое-где выбили неприятеля и теперь опять отошли валяться на сене и есть вишни. С австрийцами много легче воевать, чем с немцами. Они отвратительно стреляют. Вчера мы хохотали от души, видя, как они обстреливают наш аэроплан. Снаряды рвались по крайней мере верст за пять от него. Сейчас война приятная, огорчают только пыль во время переходов и дожди, когда лежишь в цепи. Но то и другое бывают редко. Здоровье мое отличное.

Ну и задала же ты мне работу с письмом Сологубу. Ты так трогательно умоляла меня не писать ему кисло, что я трепетал за каждое мое слово – мало ли что могло почудиться в нем старику. Однако все же сочинил и посылаю тебе копию. Лучше, правда, не мог, на войне тупеешь.

Письмо его меня порадовало, хотя я не знаю, для чего он его написал. А уж наверно для чего-нибудь! Впрочем, я думаю, что оно достаточная компенсация за его поступки по отношению лично ко мне, хотя желанье «держаться подальше от акмеистов» до сих пор им не искуплено.

Что же ты мне не прислала новых стихов? У меня кроме Гомера ни одной стихотворной книги, и твои новые стихи для меня была бы такая радость. Я целые дни повторяю «где она, где свет веселый серых звезд ее очей» и думаю при этом о тебе, честное слово.

Сам я ничего не пишу – лето, война и негде, хаты маленькие и полны мух.

Целуй Львенка, я о нем часто вспоминаю и очень люблю.

В конце сентября постараюсь опять приехать, может быть, буду издавать «Колчан». Только будет ли бумага, вот вопрос.

Целую тебя, моя дорогая, целуй маму и всех.

Да, пожалуйста, напишите мне, куда писать Мите и Коле маленькому. Я забыл номер Березинского полка.

Твой всегда Коля

«Где она, где свет веселый / Серых звезд – ее очей» – это из стихотворения Ахматовой «Долго шел через поля и села…», написанного в мае. Гумилев полушутливо уверяет жену, что, твердя эти строчки, думает именно о ней. Знает, что не поверит, бывало так часто, видать.

Через десять дней еще одно письмо с фронта:

Дорогая Аничка,

пишу тебе и не знаю, в Слепневе ли ты или уже уехала. Когда поедешь, пиши мне с дороги, мне очень интересно, где ты и что делаешь.

Мы все воюем, хотя теперь и не так ожесточенно. За 6-е и 7-е наша дивизия потеряла до 300 человек при 8 офицерах, и нас перевели верст за пятнадцать в сторону. Здесь тоже беспрерывный бой, но много пехоты, и мы то в резерве у нее, то занимаем полевые караулы и т. д.

Здесь каждый день берут по нескольку сот пленных, всё германцев, а уж убивают без счету, здесь отличная артиллерия и много снарядов. Солдаты озверели и дерутся прекрасно.

По временам к нам попадают газеты, все больше «Киевская мысль», и не очень поздняя, сегодня, например, от 14-го.

Погода у нас неприятная: дни жаркие, ночи холодные, по временам проливные дожди. Да и работы много – вот уж 16 дней ни одной ночи не спали полностью, всё урывками. Но, конечно, несравнимо с зимой.

Я все читаю Илиаду; удивительно подходящее чтенье. У ахеян тоже были и окопы, и загражденья, и разведка. А некоторые описанья, сравненья и замечанья сделали бы честь любому модернисту. Нет, не прав был Анненский, говоря, что Гомер как поэт умер.

Помнишь, Аничка, ты была у жены полковника Маслова, его только что сделали флигель-адъютантом.

Целую тебя, моя Аня, целуй маму, Леву и всех; погладь Молли.

Твой всегда Коля

Курры и гуси!

В конце письма звучит их клич, напоминающий о том, что они вместе. Отвечая ему, Анна послала в письме новые стихи – «Ведь где-то есть простая жизнь и свет» и «Не хулил меня, не славил», посвященные другим мужчинам. Гумилев отзовется на них в следующем письме от 25 июля. Вот это письмо:

Дорогая Аничка,

сейчас получил твое и мамино письма от 16-го, спасибо, что вы мне так часто пишете. Письма идут, оказывается, десять дней. На твоем есть штемпель «просм.<отрено> военной цензурой».

У нас уже несколько дней все тихо, никаких боев нет. Правда, мы отошли, но немец мнется на месте и боится идти за нами.

Ты знаешь, я не шовинист. И однако, я считаю, что сейчас, несмотря на все отходы, наше положенье ничем не хуже, чем в любой из прежних моментов войны. Мне кажется, я начинаю понимать, в чем дело, и больше чем когда-либо верю в победу.

У нас не жарко, изредка легкие дожди, в общем, приятно. Живем мы сейчас на сеновале и в саду, в хаты не хочется заходить, душно и грязно. Молока много, живности тоже, беженцы продают очень дешево. Я каждый день ем то курицу, то гуся, то поросенка, понятно, все вареное. Папирос, увы, нет и купить негде. Ближайший город верст за восемь – десять. Нам прислали махорки, но нет бумаги. Это грустно.

Стихи твои, Аничка, очень хороши, особенно первое, хотя в нем есть неверно взятые ноты, напр.<имер> стр.<ока> 5-я и вся вторая строфа; зато последняя строфа великолепна; только <это не> описка: «Голос Музы еле слышный…»? Конечно, «ясно или внятно слышный» надо бы сказать. А еще лучше «так далеко слышный».

Второе стихотворение или милый пустячок (размер его чет.<ырехстопный> хорей говорит за это), или неясно. Вряд ли героине поручалось беречь душу от Архангела. И тогда 9-я и 10-я строчки возбуждают недоуменье.

В первом стихотворении очень хороша (что ново для тебя) композиция. Это мне доказывает, что ты не только лучшая русская поэтесса, но и просто крупный поэт.

Пожалуйста, не уезжай, не оставив твоего точного адреса в Слепневе, потому что я могу приехать неожиданно и хочу знать, где тебя найти. Тогда я с дороги запрошу телеграммой «где Аня?», и тогда ответьте мне телеграммой же в Петербург, Николаевский вокзал, до востребованья, твой адрес.

Целую тебя, маму, Леву.

Пожалуйста, скучай как можно меньше и уж вовсе не хворай.

Маме я писал 10-го. Получила ли она?

Твой всегда Коля

Услышать от неподкупного Гумилева, что она крупный поэт, дорогого стоило. И замечания были по сути. Ахматова попробует переделать третью строчку во второй строфе первого из названных стихотворений, но «голос Музы» по-прежнему оставит «еле слышным». Возможно, Гумилев шутил, имея в виду популярность Ахматовой, отсюда и предложение исправить на «голос так далеко слышный».

Что касается второго стихотворения, то Гумилев не мог знать, о какой «душе» речь идет. Перед отъездом на фронт Б. Анреп оставил Анне на сохранение рукопись поэмы «Физа». Она ее зашила в шелковый мешочек и обещала беречь как святыню.

В двадцатых числах июля на фронте наступило затишье. В конце июля Гумилев получил небольшой отпуск и поехал в Слепнево. Анны там уже не было. Ее решено было отправить на юг, в Крым, из-за развивающейся болезни. Ей запретили приближаться к Левушке. Анна Андреевна отправилась в Царское Село, чтобы собраться. Гумилев повидал мать и сына. Местные селянки заглядывались на статного военного: высокий, красивый, интересный. Одет с иголочки, «прямо не насмотришься».

Николай Степанович прибыл в Царское и поселился с женой во флигеле. Дом, как всегда, был сдан на лето дачникам. Отправить Анну на юг не получилось: тяжело заболел ее отец, Андрей Антонович Горенко.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК