Рутина и пропаганда

Рутина и пропаганда

Людовик XIV вскоре приобретает репутацию человека, по которому можно сверять часы. Он с неукоснительной пунктуальностью следует однажды заведенному распорядку. Сен-Симон[69] позже напишет: «Имея календарь и часы, можно было, даже находясь за 300 льё[70] от Версаля, сказать, что он в данный момент делает».

В половине восьмого первый камердинер, который спит на полу у постели Людовика, говорит ему: «Сир, пора вставать!» Он снимает ночную рубашку, окропляет себя святой водой, и начинаются аудиенции: малая утренняя аудиенция, большая утренняя аудиенция. Во время первой в покои короля входят главный камергер, первый камергер, главный гофмейстер и гардеробмейстер, первые камердинеры и кое-кто из привилегированных сеньоров.

Людовик всё еще в постели, моет руки одеколоном и читает молитву. Он встает, надевает домашние туфли, шерстяную рубашку и халат с цветными узорами или в полоску; первый цирюльник снимает с него ночной колпак, надевает на него короткий парик и через день бреет его.

Следом появляются личный врач и хирург, главный аптекарь, секретари кабинета, казначей и дворяне, имеющие особую привилегию видеть короля на стульчаке.

Большая утренняя аудиенция начинается с появления в опочивальне короля посетителей, число коих иногда доходит до сотни. Кардиналы, послы, герцоги и пэры, маршалы Франции, губернаторы, министры, которые видят вблизи или издали, как король облачается в рубашку, повязывает галстук, надевает туфли с квадратными носами и перчатки. После чего король преклоняет колени для молитвы, и все уходят. Окончив молитву, он идет в свой кабинет, где «сообщает пароль» на этот день в присутствии Великого дофина, сыновей и внуков — принцев крови Франции, числом около пятнадцати, узаконенных бастардов и первых камердинеров. На этом утренняя аудиенция оканчивается.

Месса занимает его с девяти до десяти часов.

С десяти до половины первого король проводит заседание совета. В час дня он обедает. В три часа он выходит на воздух, на прогулку или на охоту, причем охоте с ружьем предпочитает псовую. В пять или в шесть часов, в зависимости от времени года, он присутствует на вечерней службе, а в семь часов ведет еще одно заседание совета.

Но время от времени распорядок нарушается. По вторникам, четвергам и субботам состоятся «собрания»; иначе говоря, король устраивает приемы для увеселения своего двора. Салоны открываются в семь часов. Людовик обожает бильярд и иногда играет до девяти часов. Затем имеют место ужин и бал, который длится до полуночи. В 12 часов он ложится спать. Отход ко сну — это последняя церемония, которая длится до часу ночи, когда, наконец, гасят огни. Позже, за исключением дней «собраний», он станет проводить два часа, с восьми до десяти вечера, у мадам де Ментенон.

Власть неотделима от общего блага. «Мемуары» Людовика достаточно красноречиво говорят об этом; и это не просто перечисление благих намерений, как могло бы показаться при поверхностном их прочтении. Всеобщее благо…

Для любого короля того времени оно зависит от мира, но еще более — от войны. От мира внутри страны и войны за ее пределами, ибо государи того времени стремятся к расширению своих владений. Царствовать — значит завоевывать. Кто не продвигается вперед, тот отступает. Только торговцы, в Венеции или Амстердаме, довольствовались бы миром, если бы их оставляли в покое; но, увы, соперничество между ними так велико, что они также вынуждены сражаться.

Людовик XIV будет стремиться к расширению своих владений до тех пор, пока сила будет на его стороне, чтобы защищать себя, скажет он, от «дурных намерений» своих соседей. И, по всей вероятности, говорит он это искренне.

Но до каких пределов защищать себя? Вопрос этот является наиважнейшим. Из ответа на него следует, что Людовик был либо завоевателем в чистом виде, из тех завоевателей, что никогда не останавливаются, либо благоразумным монархом, думающим об увеличении своего могущества, но сознающим пределы своих возможностей.

Результаты всех его войн позволяют сделать однозначный вывод: Людовик XIV был гораздо более благоразумен, чем Наполеон или, к примеру, Бисмарк. (Аннексия Эльзаса и части Лотарингии в 1871 году будет иметь непосредственным следствием первый крах Германии в 1916-м, а рикошетом — и второй в 1945 году.)

Нужно признать, что он всегда проводил достаточно взвешенную политику, хотя он вполне мог бы идти гораздо дальше, чем он это делал, по крайней мере, в ту пору, когда сила была на его стороне, то есть в течение тридцати лет.

Обладание пресловутым левым берегом Рейна, которое было мечтой Революции и Империи, на протяжении многих лет царствования Людовика оставалось вполне реальным. Однако он упорно от этого отказывался вопреки советам своих генералов и общественному мнению, которое, что совершенно необъяснимо, было настроено на экспансию.

Одной из причин его сдержанности было нежелание нарушать династическое право: в отношениях между законными монархами, то есть монархами милостью Божьей, должны были соблюдаться определенные правила. Поэтому он воздерживался от аннексии Лотарингии, где герцоги правили на законных основаниях, несмотря на вполне естественное и обоснованное для короля Франции желание сделать это.

Полный кипучей энергии Людовик решает закончить Деволюционную войну[71] на столь великодушных условиях, что приводит в отчаяние Тюренна. Тот выходит с заседания совета словно оглушенный, а Лувуа — в состоянии, близком к апоплексии. 11 лет спустя в Нимвегене, завершая войну с Голландией, он многое приобретает, но многое из завоеванного и отдает. В 1697 году в деревне Рисвик, заканчивая войну против Аугсбургской лиги[72], он вернул почти всё, сохранив только Страсбург, чем вызвал бурю возмущения во Франции. Даже мадам де Ментенон с ее евангельским миролюбием увидит нечто постыдное в возврате того, что было завоевано с таким трудом и за что было пролито столько крови. В 1713 году, в конце войны за испанское наследство, он уже не сможет делать такие подарки, будет сражаться до последнего, чтобы прийти к заключению не самого унизительного мира, и добьется успеха.

Первое и единственное, к чему он стремится, — это «округлить свои владения», что отнюдь не выдает в нем претендента на мировое господство.

Однако этот не стремящийся к мировому господству человек одержим жаждой славы. Сей парадокс не мог не ввести в заблуждение всю Европу, так и не понявшую, что за этой намеренной демонстрацией величия скрывается глубокая осторожность. В нем видели — или желали видеть — всего лишь неисправимого гордеца, который приказывал украшать свои дворцы картинами, где он был изображен великолепным победителем, ибо любая, даже самая незначительная стычка превозносилась как подвиг, превосходящий все деяния Александра Македонского (пример тому — переправа через Рейн, а на самом деле — через мелководный приток, который французы, в 20 раз превосходящие числом противника, преодолели совершенно беспрепятственно); гордеца, который приказывал чеканить медали со своим изображением, ибо ему одному приписывались лавры любых деяний, будь то даже морское сражение, имевшее место за тысячу льё от Версаля, в котором он вряд ли мог участвовать, ибо ступил на борт корабля только один раз, в Дюнкерке, где всего лишь делал вид, что командует боем, ибо не имел ни малейшего представления о том, как это делается.

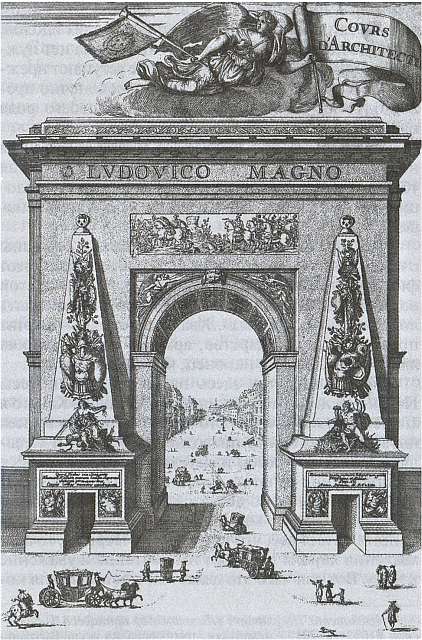

Любые великие деяния должны были выглядеть его заслугой. Зеркальная галерея является апогеем этого почти языческого прославления государя, чем-то напоминавшего римские панегирики: бесчисленные превозносящие его изображения часто представляют его в образе древнего римлянина. Ворота Сен-Дени[73] являются еще одним тому свидетельством. Людовик неустанно совершенствовал эту прославляющую его систему, созданную Анной Австрийской и Мазарини, с тем чтобы после Фронды укрепить национальное единство, объединив французов вокруг короля. Придворный энтузиазм подогревал это мифологическое обожествление короля, а он не только этому не препятствовал, но даже поощрял.

Ворота Сен-Дени. 1698 г.

Людовик был единственным в свое время правителем, который до такой степени превозносил королевскую власть. Да и ранее ни один король не прославлялся таким образом со времен Римской империи, где императоры были богами. Сейчас всё это выглядит чрезмерным и неуместным, как, впрочем, и 300 лет назад.

Но чрезмерно это лишь по форме, по внешнему выражению, ибо над королем есть Бог; власть, именуемая абсолютной, была гораздо более ограниченной, чем многие формы власти, возникшие впоследствии. А все виды прославления — архитектурные, нумизматические, живописные и скульптурные, — напоминающие век Августа, на самом деле не слишком отличаются от культов тех идолов, которые появились в XX веке и чьи имена нет нужды называть. Культы эти ни в чем не уступают прежним с точки зрения пропаганды и бесконечно превосходят их в изощренности и даже своего рода наивности.

Этот перманентный апофеоз долгое время имел несомненный успех, как если бы народ разделял убеждение Людовика в том, что он является воплощением народа и что его величие есть величие народа.

Пропаганда… Современные историки согласны с тем, что ни о чем другом не было и речи. «Весь этот фимиам, — считает Франсуа Блюш, — был чистой воды пропагандой, каковая должна была укреплять лояльность подданных». Хвалить короля — значит превозносить государство, армию, закон, великих людей королевства, наконец, Францию. Вот так.

Блюш опирается здесь на мнение принцессы Пфальцской[74], которая пишет в 1701 году: «Как-то я спросила одного разумного человека, почему во всех писаниях постоянно превозносят короля, и услышала в ответ, что всем издателям было дано особое распоряжение печатать лишь те книги, где восхваляется король, и что делается сие ради подданных. Французы обычно много читают, а поскольку провинции читает всё, что приходит из Парижа, то восхваления короля внушают им почтение и уважение к нему. Вот для чего это делается, а вовсе не для короля, который этого не видит и не слышит, с тех пор как больше не посещает оперу».

Стало быть, на сей раз король ничего не знал.

Но в конце концов эти гиперболические прославления начинают вызывать тревогу. Сколь бы велико ни было усердие сикофантов[75], нельзя превозносить всё: поражения, голод, несчастья последних лет — эту суровую реальность, так мало похожую на абстрактное величие.

Заграница никогда не позволяла вводить себя в заблуждение. Но всё же там приняли за чистую монету латинские надписи на медалях и картинах, французские элегии, оды и панегирики, ежедневно с маниакальным упорством восхвалявшие Людовика, «величайшего короля в мире». Нумизматическая реклама этого царствования насчитывает 318 медалей в честь Людовика XIV, при этом 218 приравнивают его к Марсу, а 88 — к Юпитеру.

Вся Европа сочла, что он питает по отношению к ней «дурные намерения», или же сделала вид, что так считает. Враги вскоре обвинили того, кто позволял называть себя величайшим королем в мире, в стремлении к мировому господству. А абсурдность этого обвинения сделала его особенно убедительным.

На протяжении всего царствования Людовика его изображали людоедом. Служившие Вильгельму Оранскому наемные памфлетисты, главным образом из Голландии, представляли его чудовищем гордыни и жестокости, в чем им немало помогали хорошо оплачиваемые исступленные измышления его французских сикофантов.

«Величие и великолепие» — таков был официальный девиз, и ему скрупулезно и даже увлеченно следовали те, чье положение и должность позволяли это делать: архитекторы, артисты, танцовщики, писатели, музыканты, художники и скульпторы. Сам Кольбер, этот холодный счетовод, внес свою лепту и, быть может, более весомую, чем кто-либо другой.

Эти два слова фигурируют на полях его заметок и сопровождаются восклицательными знаками, которые в общем контексте вовсе не выглядят символами осуждения: «Величие и великолепие!!!» Даже проповедники, почти все, включились в общий хор; самый знаменитый из них, Боссюэ, возносил Людовику неслыханные хвалы. Нужно было дождаться смерти короля, чтобы Жан Батист Масийон[76], произнося надгробную речь, осмелился воскликнуть: «Один лишь Бог велик, братья мои, и особенно в последние мгновения, когда он призывает к себе земных владык!» Дерзость эта повергла всех в трепет. Пожалуй, только янсенисты и протестанты не поддались всеобщему опьянению и не объявили короля достойным райского блаженства.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Черная пропаганда

Черная пропаганда На какомто этапе мы узнали, что из студентов нашего института будет составлен отряд, который разобьют на бригады и распределят по разным колхозам. Начальницей отряда была назначена женщина лет пятидесяти, кандидат сельскохозяйственных наук, взятая

Сионистская пропаганда

Сионистская пропаганда как-то, проходя с Чухонцевым по Кузнецкому Мосту, мы зашли в книжный магазин, и Олег обнаружил, что там продают сборник стихов Аврама Гонтаря.— Кто это? — спросил я.— Ты не знаешь? Очень хороший еврейский поэт. Надо купить.Мы стали в очередь в кассу

Черная пропаганда

Черная пропаганда На каком-то этапе мы узнали, что из студентов нашего института будет составлен отряд, который разобьют на бригады и распределят по разным колхозам. Начальницей отряда была назначена женщина лет пятидесяти, кандидат сельскохозяйственных наук, взятая

Черная пропаганда

Черная пропаганда На каком-то этапе мы узнали, что из студентов нашего института будет составлен отряд, который разобьют на бригады и распределят по разным колхозам. Начальницей отряда была назначена женщина лет пятидесяти, кандидат сельскохозяйственных наук, взятая

Глава 14 ПРОПАГАНДА

Глава 14 ПРОПАГАНДА Пропагандой называют распространение любой информации, в том числе заведомо ложной, для оказания целенаправленного воздействия на широкое общественное мнение или узкую целевую аудиторию. Пропаганда может присутствовать во всех видах искусства.

Черная пропаганда

Черная пропаганда На каком-то этапе мы узнали, что из студентов нашего института будет составлен отряд, который разобьют на бригады и распределят по разным колхозам. Начальницей отряда была назначена женщина лет пятидесяти, кандидат сельскохозяйственных наук, взятая

Сионистская пропаганда

Сионистская пропаганда Как-то, проходя с Чухонцевым по Кузнецкому Мосту, мы зашли в книжный магазин, и Олег обнаружил, что там продают сборник стихов Аврама Гонтаря.– Кто это? – спросил я.– Ты не знаешь? Очень хороший еврейский поэт. Надо купить.Мы стали в очередь в кассу

7. Пропаганда

7. Пропаганда Революционные идеи необходимо широко распространять в массах, используя различные формы пропаганды. Для этого следует провести большую организационную работу. Пропагандой должна быть охвачена вся территория страны. Она может быть двух видов. Она ведется

Глава 37. Рутина тюремной жизни

Глава 37. Рутина тюремной жизни За исключением тех дней, когда я лежал в койке с болями, вызванными уколами или же проглоченными таблетками, в остальные дни я занимался по собственному плану. Первым и главным моим занятием было нахождение решений тем проблемам, которые я

Глава 27. ПРОПАГАНДА ВНУТРЕННЯЯ

Глава 27. ПРОПАГАНДА ВНУТРЕННЯЯ В преамбуле к постановлению о переподготовке руководителей партии Жданов так объяснял актуальность вопроса: «Необходимо помнить, что культурный уровень и политическая активность рабочих, крестьян, интеллигенции и, прежде всего,

Глава 30. ВНЕШНЯЯ ПРОПАГАНДА

Глава 30. ВНЕШНЯЯ ПРОПАГАНДА Завершение Второй мировой войны отнюдь не сразу привело бывших союзников к холодной войне. В общественном сознании стран антигитлеровской коалиции всё ещё по инерции господствовали союзнические настроения. Правящие элиты США, обладая с 1945

Пропаганда

Пропаганда В Центр из Каира поступала, как это и положено, и обобщенная информация, которая составлялась на основе данных нескольких источников, работавших, естественно, независимо друг от друга. «Бритг» обычно не оставался в стороне от такого рода заданий и привносил

Пропаганда

Пропаганда Говорят, что Геббельс, министр пропаганды Гитлеровской Германии сказал как-то следующее (не дословно, но смысл сохранен): «Ложь, повторенная много раз, становится правдой!». Он имел в виду, что если по радио и в газетах много раз повторять одну и ту же ложь, то

"Все пропаганда. Весь мир пропаганда"

"Все пропаганда. Весь мир пропаганда" Добавлю: и ложь. Беспросветная, бессовестная ложь.Я видел по телевизору страшное собрание. Полный зал молодежи. На трибуне — парень:— Родине нужны рабочие. Мы окончили десятилетку и решили всем классом идти на завод.На трибуне

Самая убедительная пропаганда

Самая убедительная пропаганда С лекциями в финских университетах. — Международный конгресс в Эстонии. — Поездка в рыболовецкий колхоз. — «Я увидел, где правда и где ложь». — За расширение творческих контактов.Ученые республики не отгораживаются от запросов, которые

ПРЕССА И ПРОПАГАНДА

ПРЕССА И ПРОПАГАНДА На мой взгляд, ключевая ошибка команды реформаторов при Е.Гайдаре и всех последующих правительств — отсутствие должной пропаганды реформ, постоянного разъяснения сути проблем и принимаемых мер населению страны через средства массовой информации. К