Разными дорогами вместе

Разными дорогами вместе

Он ушел своей дорогой, я — своей, но поселились мы по соседству. Лофт, купленный Сэмом для Роберта, представлял собой неотделанное помещение в доме 24 на Бонд-стрит — в переулке с булыжной мостовой, где гаражи перемежались с домиками времен Войны Севера и Юга и небольшими складами. В переулке вдруг забурлила жизнь — так уж водится, когда промзону начинают осваивать художники: выносят на помойку хлам, моют полы, обдирают с огромных окон наслоения прошлого, чтобы впустить свет в помещения. Лофт в здании напротив приобрели Джон Леннон и Иоко Оно, в соседнем доме работал Брайс Марден[117] — в студии, где царила мистическая чистота, среди мерцающих банок с пигментами и безмолвных маленьких фотографий, которые он позднее подвергал «дистилляции», превращал в полотнища из дыма и света.

Лофт Роберта нуждался в серьезном ремонте. Водопровод барахлил, отопление тоже: из труб вырывались клубы пара. Кирпичные стены были почти доверху обиты заплесневевшим гипсокартоном. Роберт снял гипсо-картон, вычистил кирпичи, выкрасил белой краской в несколько слоев. Лофт был готов — наполовину студия, наполовину инсталляция, и на все сто процентов — мир Роберта.

Казалось, Аллен не вылезает с гастролей в составе Blue Oyster Cult, а я живу сама по себе. Наша квартира на Восточной Десятой была около церкви Святого Марка — прямо в соседнем квартале. Квартира была маленькая и очаровательная, со стеклянными дверями, выходившими на сад. Обжив свои новые логова, мы с Робертом вернулись к нашему прежнему образу жизни: вместе обедали, вместе искали элементы для коллажей, вместе работали над фотографиями, наблюдали, как подвигается мое и его творчество.

Хотя у Роберта появилась собственная студия, он явно все еще тяготился своим финансовым положением. Ему не хотелось целиком зависеть от Сэма, и он твердо, как никогда, вознамерился добиться успеха сам. Я же, съехав с Двадцать третьей улицы, оказалась в каком-то раздрае. Моя сестра Линда пристроила меня на полставки в книжный магазин «Стрэнд». Я скупала книги пачками, но не читала их. Прикрепляла к стене листы бумаги, но не рисовала. Гитару зашвырнула под кровать. По ночам, в одиночестве, просто сидела и ждала. В очередной раз поймала себя на мысли: что бы такое сделать, чем бы заняться, чтобы мой труд не пропадал зря? Все идеи, приходившие мне в голову, казались какими-то бестолковыми или бесполезными.

На Новый год я поставила свечку за Роберто Клементе, любимого бейсболиста моего брата. Он погиб в авиакатастрофе, сопровождая груз гуманитарной помощи в Никарагуа, где произошло страшное землетрясение. Я отчитала себя за пассивность и потакание своим капризам, решила вновь посвятить себя творчеству.

В тот день я отправилась в церковь Святого Марка. Уселась на пол. Проходил ежегодный поэтический марафон — благотворительный, в пользу церкви. Чтения длились с раннего вечера до поздней ночи, все вносили свой вклад в сохранение «Проекта Поэзия». Я высидела почти весь марафон. Мысленно выставляла поэтам свои оценки. Мне хотелось быть поэтом, но я поняла: в их узкое, инцестуальное сообщество мне никогда не вписаться. Вспомнила мамину примету: мол, чем займешься на Новый год, тем и будешь заниматься весь остаток года. Почувствовала рядом с собой дух моего собственного святого Грегори и приняла решение: 1973-й станет для меня годом поэзии.

Иногда Провидение нам помогает: вскоре Энди Браун вызвался опубликовать книгу моих стихов. Меня окрылила возможность опубликоваться в «Готэм бук март».[118] Энди Браун давно позволял мне слоняться по легендарному книжному магазину на Даймонд-роу, разрешал оставлять на прилавке мои флаеры и самиздатские листки с моими стихами. Теперь же, когда забрезжила возможность войти в ряд «авторов „Готэма“», я втайне светилась от гордости, когда видела вывеску магазина с девизом: «Здесь рыбачат мудрецы».

Я вытащила из-под кровати свой «Гермес-2000» (ремингтон приказал долго жить). Сэнди Перлмен напомнил мне, что крылатый вестник Гермес — покровитель пастухов и воров, и теперь я надеялась, что боги ниспошлют мне какие-нибудь слова: надо же как-то убивать время. Я впервые почти за семь лет бросила постоянную работу. Квартплату вносил Аллен, карманные деньги я зарабатывала в «Стрэн-де». Сэм с Робертом каждый день водили меня обедать, а вечером я готовила кускус на своей очаровательной кухоньке. Итак, я ни в чем не нуждалась.

Роберт тем временем продумывал свою первую персональную выставку полароидных снимков. Мне доставили на дом приглашение: кремовый конверт от «Тиффани», а внутри — автопортрет, отраженная в зеркале голая поясница Роберта и чуть выше промежности — рука с фото-таппаратом «Ленд-360». Его запястья я узнала с первого взгляда — по вспухшим венам. Причинное место на приглашении Роберт заклеил белым бумажным кружочком, в нижнем правом углу поставил штамп со своим именем. Роберт считал, что выставка начинается с пригласительного билета, и всегда превращал приглашения в соблазнительные подарки.

Вернисаж в галерее «Лайт» устроили 6 января, в день рождения Жанны д’Арк. Роберт подарил мне серебряный образок с ее изображением в короне из геральдических лилий — символа французских королей. Народу пришло немало: идеальный нью-йоркский коктейль из фетишистов в кожаных штанах, трансвеститов, светских львов и львиц, детей рок-н-ролла и коллекционеров. Настроение у собравшихся было приподнятое — но, пожалуй, с тайной примесью зависти. На дерзкой и изящной выставке Роберта классические мотивы смешивались с сексуальными, изображения цветов — с портретами, и все было одинаково значимо. Натюрморт с эрекционными кольцами — картинка четкая, никакой стыдливой размытости — соседствовал с букетом цветов. Для Роберта все это было едино.

* * *

Вновь и вновь звучал «Trouble Man» Марвина Гэя: я пыталась написать об Артюре Рембо. Его портрет — в глазах вызов, ну прямо Дилан — я приклеила скотчем над письменным столом, но за стол, по своему обыкновению, не уселась. Растянулась на полу и стала сочинять. Это были отрывочные фрагменты, не то стихи, не то начало пьесы: воображаемого диалога между мной и Полем Верленом, словесной битвы за любовь неприступного Артюра.

Как-то днем я задремала на полу среди стопок книг и бумаг и вновь оказалась в знакомом апокалиптическом мире, который снился мне вновь и вновь. Танки, задрапированные блестящей тканью и увешанные верблюжьими колокольчиками. Мусульманские и христианские ангелы хватали друг друга за горло, и их выдернутые перья падали на ползучие дюны. Я прорывалась сквозь дебри отчаяния, хаос революции, и вдруг наткнулась на кожаный портфель, пустивший корни посреди вероломно засохших деревьев. А в этом полусгнившем портфеле — утраченные великие произведения Артюра Рембо, написанные его собственной рукой.

Я без труда вообразила, как он прогуливается в банановых рощах, размышляя на языке науки. В Хараре, этом аде земном, он управлял кофейными плантациями, уезжал на лошади в горы, на высокое Абиссинское плато. Глухой ночью лежал под идеальным лунным кругом — сверкающим глазом, который видел его, охранял его сон.

Я проснулась, и меня осенило. Поеду в Эфиопию и найду этот портфель, больше похожий на знамение, чем на сон. И вернусь с содержимым портфеля, которое сохранила абиссинская пыль, и подарю эти произведения всему миру. Со своей мечтой я обращалась к издателям, в журналы о путешествиях, в литературные фонды. Но обнаружила: в 1973 году воображаемый тайный архив Рембо — далеко не самая модная тема. И все-таки не бросала свою затею — наоборот, казалось, что она во мне разрослась, я всерьез поверила, что мне суждено отыскать этот портфель. Однажды мне приснилось ладанное дерево на холме — дерево, не отбрасывающее тени, — и я смекнула: вот где он закопан.

Я попросила Сэма спонсировать мою поездку в Эфиопию. Сэм был человек авантюрный, мне симпатизировал, а идея его заинтриговала. Но Роберт перепугался. Сумел убедить Сэма, что я заблужусь, что меня похитят, что меня сожрут живьем дикие гиены. В тот момент мы сидели в кафе на Кристофер-стрит, и когда наш смех смешался с паром над эспрессо, я мысленно распрощалась с кофейными плантациями Харара, смирилась с тем, что до конца столетия мой клад не потревожат.

Из «Стрэнда» я твердо решила уйти: стало невмоготу сидеть в подвале и распаковывать пачки с неликвидными книгами, скупленными у оптовиков. Тони Инграссия, у которого я играла в «Острове», пригласил меня в постановку своей одноактной пьесы «Идентичность». Роль я прочитала, но ничегошеньки не поняла. Это был диалог между мной и другой девушкой. После нескольких вялых репетиций Тони попросил, чтобы я была с партнершей понежнее.

— Ты слишком деревянная, слишком отстраненная! — воскликнул он в сердцах.

«Понежнее так понежнее», — рассудила я и попыталась быть ласковой с ней, как со своей сестрой Линдой. Но Тони раздраженно всплеснул руками:

— У этих девушек любовь. Ты должна это показать.

Я опешила. В тексте роли ничто не намекало на характер отношений.

— Да ты просто притворись, что перед тобой какая-нибудь твоя зазноба.

Последовала бурная перепалка между мной и Тони. Под конец он недоверчиво расхохотался:

— Ты не ширяешься, ты не лесбиянка. Из чего у тебя вообще жизнь состоит?

Я усердно, как умела, щупала партнершу, но мысленно сказала себе: в театре я играю в последний раз. Не создана я быть актрисой.

Роберт убедил Сэма выкупить меня из рабства в «Стрэнде» — нанять для составления каталога его огромной коллекции книг и качин,[119] которую он собирался пожертвовать какому-то университету. В тот момент я и не осознавала, что навсегда распрощалась с работой в обывательском понимании этого слова. После ухода из «Стрэн-да» я больше никогда в жизни не работала «от звонка до звонка». Сама себе устанавливаю график и зарплату.

После провала в «Идентичности», не сумев вжиться в образ лесбиянки, я решила: если когда-нибудь и выйду снова на сцену, то не в чужой личине. Договорилась с Джейн Фридмен, и она стала находить мне ангажементы — выступления в барах с чтением стихов.

Джейн держала успешное пиар-агентство и славилась тем, что поддерживает андеграундных творческих людей.

В барах меня не особо привечали, но я отшлифовала умение шутливо переругиваться с враждебно настроенной аудиторией. Джейн устроила мне несколько выступлений на разогреве у рок-групп — например, у New York Dolls, на концерте в Центре искусств Мерсера, который размещался в запущенном отеле «Бродвей сентрал». Это здание xix века когда-то было пышно отделано, там обедали «Алмазный Джим» Брэди и Лилиан Рассел,[120] а на мраморной лестнице застрелили «Юбилейного Джима» Фиска.[121] От былой роскоши в отеле мало что сохранилось, зато теперь он приютил живые сокровища культуры: актеров, поэтов, рок-музыкантов.

Ежевечернее чтение перед безразличной и буйной толпой, пришедшей исключительно на New York Dolls, оказалось для меня трудной школой. У меня не было ни музыкантов, ни звукорежиссера, зато моя сестра Линда — душа нашей семейной армии — была за роуд-менеджера, партнера по скетчам и ангела-хранителя. Линда была непритворно простодушна, но ничего не боялась. Когда наша труппа комедиантов пела и плясала на парижских улицах, именно Линда брала на себя незавидную обязанность обходить зрителей со шляпой. В Мерсере Линда подавала мне реквизит: маленький магнитофон, мегафон, подыгрывала на игрушечном пианино. Я читала свои стихи, отбивалась от насмешек, а иногда включала на магнитофоне музыку и под этот аккомпанемент пела.

После каждого выступления Джейн доставала из кармана джинсов пятидолларовую купюру. Говорила, что это наша доля сбора. До меня не сразу дошло, что мне вообще ничего не причиталось и Джейн буквально платила мне из собственного кармана. Это был тяжелый труд, но занимательный, и к лету я уже немного наблатыкалась: из зала меня окликали — заказывали конкретные стихи и, казалось, по-настоящему меня понимали. Я взяла за обычай заканчивать выступление стихотворением в прозе «Говнофабрика» («Piss Factory»), которое сочинила методом импровизации. В нем рассказывалось, как я сбежала от конвейера, от потогонной системы на волю в Нью-Йорк. Похоже, эти стихи аудиторию цепляли.

В пятницу, 13 июля, я устроила чтения в память о Джиме Моррисоне на углу Грин-стрит и Канал-стрит — на крыше лофта андерграундного кинорежиссера Джека Смита. Программу я составила сама, и все зрители пришли чествовать Моррисона вместе со мной. Был там и Ленни Кей. В тот вечер он на сцену не поднимался, но вскоре как-то само собой получилось, что я нигде уже не выступала без Ленни.

Джейн подивилась, что поэтический вечер, который я организовала самостоятельно, собрал столько народу. Она рассудила: объединившись с Ленни, мы найдем способ расширить аудиторию моих стихов. Мы даже поговаривали о приглашении настоящего пианиста, и Линда шутила, что тогда окажется не у дел. Как в воду смотрела.

Джейн никаких трудностей не боялась. Она принадлежала к почтенному бродвейскому клану: ее отец Сэм Фридмен, легендарный пресс-атташе, работал с Цыганочкой Розой Ли,[122] Лотте Ленья, Жозефиной Бейкер и многими другими. Повидал все премьеры и провалы на Бродвее. Джейн унаследовала его дальновидность и упорство; она-то уж придумает, как нам пробиться, не мытьем, так катаньем.

Я снова уселась за пишущую машинку.

— Нет, Патти, нет! — ахнул Роберт. — Ты куришь дурь.

Я смущенно подняла голову. Действительно, застукали.

Дело было так: я посмотрела фильм «Тернистый путь»,[123] и звучавшая в нем музыка меня расшевелила. Я стала слушать саундтрек, через него вышла на ямайских диджеев — Big Youth, U Roy, I Roy, и круг замкнулся: они, в свою очередь, указали мне на Эфиопию. Связь растафари с Соломоном и царицей Савской, а также с Абиссинией Рембо стала для меня непреодолимым соблазном. И однажды я вздумала попробовать священное растение растафари.

Этому наслаждению я предавалась тайно, пока Роберт не обнаружил, что я сижу дома одна и пытаюсь затолкать щепотку марихуаны в пустую гильзу от сигареты «Кул». Как забивают косяки, я и понятия не имела. Я немного застеснялась своего невежества. Но Роберт уселся на пол, просеял мою горстку мексиканской марихуаны, забил мне пару тоненьких косяков. Широко ухмыльнулся, и мы покурили. В первый раз покурили вместе.

В обществе Роберта меня понесло не на абиссинские равнины, а в долину неудержимого смеха. Я сказала ему, что марихуана нужна мне для стихов, не для баловства. Но мы только и делали, что смеялись.

— Ну ладно, — сказал Роберт. — Пойдем-ка в «Би-энд-ич».[124]

И я впервые вышла на улицу обкуренная. Завязывание шнурков, поиски перчаток и шапки — все эти процедуры чрезвычайно затянулись. Роберт стоял и ухмылялся, смотрел, как я нарезаю круги по комнате. Теперь-то я поняла, почему Гарри с Робертом так долго собирались на обед в «Хорн и Хардарт».

После этого опыта, хотя мы славно повеселились, я курила марихуану только наедине с собой: слушала Screaming Target и писала немыслимую прозу. Я никогда не считала марихуану наркотиком для коллективного употребления. Предпочитала применять ее для работы, для размышлений, а впоследствии для импровизаций с Ленни Кеем и Ричардом Солом, когда мы втроем собирались под ладанным деревом и грезили о Хайле Селассие.

Сэм Уэгстафф жил на шестом этаже грандиозного белого ложноклассического здания на углу Бауэри и Бонд. Поднимаясь по лестнице, я всегда предвкушала, как увижу, потрогаю, внесу в каталог что-нибудь новенькое, грандиозное: стеклянные фотонегативы, калотипические портреты забытых поэтов, гравюры с вигвамами индейцев-хопи. С подачи Роберта Сэм взялся коллекционировать фотографии: сначала от случая к случаю, из любопытства, а потом втянулся и совершенно потерял голову, точно энтомолог в тропическом лесу. Сэм скупал все, что ему хотелось иметь. Иногда казалось, что ему хочется скупить все на корню.

Для почина Сэм приобрел великолепный дагерротип в красном бархатном футляре с позолоченной застежкой. Дагерротип был в безупречном состоянии, и по сравнению с ним коллекция Роберта — дагерротипы из секонд-хендов, найденные в кипах старых семейных фотографий, — стала выглядеть бледно. Иногда Роберт досадовал: он ведь первым начал коллекционировать фотографии.

— Мне с Сэмом не тягаться, — говорил он с легкой печалью. — Я создал чудовище.

Мы втроем прочесывали «Книжный ряд» — пыльные лавки букинистов, которые тогда тянулись вдоль Четвертой авеню. Роберт в поисках сокровищ бережно перебирал старые открытки, стереограммы и ферротипии. Нетерпеливый Сэм, которого никакие расходы не смущали, скупал целые коробки. Я отходила в сторонку и слушала, как Роберт с Сэмом препираются. Интонации были очень знакомые.

Розыски интересных вещей у букинистов были одним из моих коньков. Изредка я откапывала ценный викторианский фотопортрет кабинетного формата или интересный набор видовых открыток с соборами, изданный на рубеже веков. Однажды посчастливилось по-настоящему — попалась работа Джулии Камерон, которую другие покупатели прошляпили. Тогда фотография еще не стала предметом массового коллекционирования. Еще можно было отыскать фотогравюры, отпечатанные с крупноформатных фотографий Эдварда Кертиса[125]. Сэм, завороженный красотой и исторической ценностью этих изображений индейцев, приобрел несколько томов. В тот день, когда мы, рассевшись на полу, смотрели фотографии в большой пустой квартире Сэма, озаренной естественным светом, нас поразили не только снимки, но и техническое мастерство. Сэм зажимал двумя пальцами край фотографии, ощупывал. — Бумага какая-то особая, — говорил он.

Снедаемый новой страстью, Сэм пропадал в аукционных домах и ради приглянувшихся фотографий часто летал в Европу. Роберт сопровождал его в этих экспедициях. Иногда Роберту удавалось повлиять на выбор Сэма. Так Роберт сумел повидать в оригинале работы своих любимых фотохудожников от Надара до Ирвинга Пенна.

Роберт убеждал Сэма, совсем как раньше Джона Маккендри, воспользоваться его положением для повышения статуса фотографии в глазах искусствоведов. В свою очередь, и Джон и Сэм уверяли, что Роберт должен посвятить себя преимущественно фотоискусству. Поначалу Сэм смотрел на фотографию скептически, в лучшем случае как на курьез, но со временем всерьез увлекся идеями Роберта и потратил целое (пусть и не самое крупное) состояние на формирование коллекции, которая стала одним из лучших собраний фотографий в Америке.

Для простенького «Полароид Ленд-360», которым Роберт снимал первое время, не требовался экспонометр. Параметры съемки выставлялись самые примитивные: плохое освещение/хорошее освещение, дистанция до объекта съемки — маленькая/средняя/большая. Это несложное устройство отлично подходило нетерпеливому Роберту. Затем Роберт без труда переключился на среднеформатный «Хассельблад» — тот самый, который украли из лофта на Двадцать третьей. На Бонд-стрит Роберт купил себе фотоаппарат «График» с приставкой для съемки на «Полароид». Формат 4?5 его вполне устраивал. Фирма «Полароид» выпустила на рынок негативно-позитивные комплекты — помимо традиционного «полароидного» позитива фотограф получал тот же кадр в виде пленочного негатива, который можно было отпечатать на фотоувеличителе в любом формате. Благодаря Сэму у Роберта наконец-то появились средства на то, чтобы воплотить каждый замысел фотоработы в жизнь. Он смог также нанять краснодеревщика — его звали Роберт Фосдик — для изготовления замысловатых рам. Теперь Роберт не просто включал собственные фотографии в коллажи. Фосдик чувствовал стилистику Роберта и скрупулезно претворял его эскизы в рамы с геометрическими узорами и замысловатыми объемными элементами: каждая деталь выставляла фотоработу в самом выгодном свете.

Рамы сильно напоминали рисунки Роберта в альбоме, который он подарил мне в 1968 году. Как и прежде, готовая работа возникала перед мысленным взором Роберта почти сразу. Но по-настоящему воплотить замыслы ему удалось впервые. И главная заслуга тут принадлежала Сэму, получившему еще одно наследство после кончины своей обожаемой матери. На несколько работ Роберта нашлись покупатели, но его главная мечта — добиться успеха самостоятельно — пока оставалась мечтой.

На Бонд-стрит мы с Робертом много работали над фотографиями. Мне нравилась атмосфера в его лофте, и, по-моему, результаты были превосходные. Снимать было легко: фоном служили побеленные кирпичные стены, нас омывал красивый нью-йоркский свет. И еще один фактор помогал: у Роберта я оказывалась вне моего личного мира, мои вещи не захламляли кадр, поскольку оставались у меня дома. Я ни с чем себя не отождествляла, ни за какими вещами не пряталась. Мы с Робертом больше не жили вместе, зато на фотографиях сблизились: теперь снимки рассказывали только о нашем взаимном доверии.

Иногда я наблюдала, как Роберт делает свой автопортрет в полосатом халате. Медленно снимает халат. И застывает, обнаженный, в потоке света.

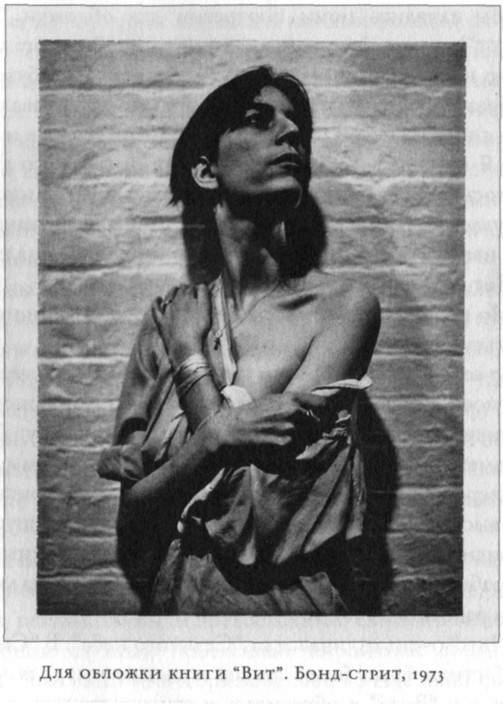

Мы занялись моим портретом для обложки «Вита» («Witt») — моей новой книги стихов. Я полагала, что нужно нечто, напоминающее о святых, подобие бумажного образка. Роберту не нравилось, когда ему указывали, что и как снимать, но он рассудил, что сумеет угодить и мне и себе. Я пришла к Роберту в лофт, приняла у него душ — хотелось быть свежей и чистой. Зачесала волосы назад, завернулась в старый тибетский халат из льняной ткани чайного цвета. Роберт отснял несколько кадров и сказал: — Вот тебе фотография на обложку.

Но первые кадры ему так понравились, что он продолжал съемку.

17 сентября Энди Браун устроил вечеринку в честь выхода моей книги, а также первой выставки моих рисунков. Рисунки отобрал Роберт. Сэм оплатил рамы, а друг Джейн Фридмен, Деннис Флорио, вставил рисунки в рамы в своей галерее. Так все в складчину помогли мне устроить удачную выставку. Я чувствовала, что нашла свою нишу: люди оценили мои рисунки и стихи. Сочла очень важным, что мои работы висят в том же книжном магазине, куда меня не взяли работать в 1967-м.

«Вит» очень отличался от «Седьмого неба». В «Седьмом небе» стихи были более легкие и ритмичные, для чтения вслух, а в «Вите» я обратилась к стихотворениям в прозе под влиянием французских символистов. Мой творческий рост произвел впечатление на Энди, и он пообещал: если я напишу книгу о Рембо, он ее издаст.

Новая идея будоражила мою кровь, и я известила о ней Роберта и Сэма. Раз уж моя экспедиция в Эфиопию отменена, почему бы мне хотя бы не совершить паломничество в французский Шарлевиль, где родился и похоронен Рембо? Сэм не устоял перед моим пылом — согласился участвовать в финансировании поездки. Роберт не возражал: ведь во Франции гиены не водятся. Я решила поехать в октябре — в месяце, когда Рембо родился. Роберт повел меня в магазин за достойной моей затеи шляпой, и мы выбрали шляпку из мягкого коричневого фетра с атласной лентой. Сэм отправил меня в салон оптики, и мне подобрали «бабушкины» очки в тонкой железной оправе — в честь Джона Леннона. Сэм дал мне денег на две пары очков, помня, какая я растеряша, но я вместо запасной пары выбрала какие-то непрактичные итальянские солнечные очки, в которых, наверно, только Ава Гарднер не выглядела бы нелепо: «кошачьи глаза» в белой оправе. Они уютно гнездились в сером твидовом футляре с надписью «Милан».

На Бауэри я отыскала нежно-зеленый плащ из прорезиненного шелка, блузку от «Диора» из серого льна в мелкую ломаную клетку, коричневые брюки и кардиган цвета овсянки: целый гардероб за тридцать долларов, оставалось только постирать и кое-что подштопать. В свой клетчатый чемодан я положила свой бодлеровский шейный платок и тетрадь, а Роберт добавил открытку с памятником Жанне дАрк. Сэм подарил мне серебряный коптский крестик из Эфиопии, Джуди Линн зарядила пленку в свой маленький полуформатный фотоаппарат и научила меня им пользоваться. Дженет Хэмилл, которая только что съездила в Африку и повидала края моей мечты, привезла мне бесценный сувенир: горсть синих бусин, поцарапанных бусин, которые в Хараре служили для бартера, тех самых, которыми расплачивался Рембо. Я опустила их в карман: на счастье. Теперь можно было выезжать: я вооружилась всем необходимым.

* * *

В Париже мой непрактичный плащ почти не защищал меня от холодной осенней мороси. Я прогулялась по местам, исхоженным мной и Линдой летом 1969-го; вот только без Линды, чья улыбка освещала все вокруг, эти волшебные улочки и кафе — хоть набережная Виктора Гюго, хоть «Ля Куполь» — заставляли взвыть от одиночества. Я прошлась пешком, как мы ходили вдвоем, из конца в конец бульвара Распай. Отыскала нашу улицу — да, именно тут мы и жили, дом 9, Кампань-Премьер. Немного постояла там под дождем. В 1969-м меня влекло на эту улицу, потому что на ней жило множество творческих людей. Верлен и Рембо. Дюшан и Мэн Рей. Именно здесь, прямо на этой улице, Ив Кляйн[126] созерцал свою знаменитую синеву, а Жан-Люк Годар снимал незабываемые сцены «На последнем дыхании». Я прошла еще квартал до Монпарнасского кладбища и поклонилась праху Бранкузи и Бодлера.

По биографии Рембо, которую написала Энид Старки, я отыскала отель «Дез-Этранже» на улице Расина. Там, если верить книге, Артюр ночевал в номере композитора Кабанера. Иногда его заставали спящим в холле: в огромном пальто не по росту, в измятой фетровой шляпе, он приходил в себя после снов, навеянных гашишем. Портье выслушал меня сочувственно. Я объяснила на своем ужасном французском, какова моя миссия, почему я мечтаю переночевать именно в этом отеле. Портье отнесся к этому с пониманием, но свободных номеров не было. Я присела на заплесневелую кушетку в холле: невмоготу было выйти наружу, обратно под дождь. И тут ангелы мне подмигнули: портье поманил меня рукой. Повел меня наверх, распахнул дверь, и мы оказались на узкой винтовой лесенке. Перебрав несколько ключей, портье торжествующе отпер каморку на чердаке. Она была пуста, если не считать деревянного сундука с резным узором из кленовых листьев и матраса, набитого конским волосом. Из наклонного окна на потолке сочились лучи грязного света.

— Ici?

— Oui.[127]

Он сдал мне номер задешево, а когда я добавила пару франков, выдал свечку и простыни. Я застелила простынями продавленный матрас, на котором отпечаталась, как мне показалось, чья-то долговязая мускулистая фигура. Я быстро обжилась — в сумерках расположила вокруг свечи свои вещи: открытку с Жанной д’Арк, «Парижский сплин», перьевую ручку и пузырек с чернилами. Но мне не писалось. Оставалось только лежать на матрасе, набитом конским волосом, и сливаться с отпечатком чужого стародавнего сна. Свечка растеклась по тарелке стеариновой лужей. Я соскользнула в забытье. Мне даже ничего не приснилось.

На рассвете портье, настоящий джентльмен, принес мне чашку горячего шоколада и бриошь. Я вкушала эти яства с признательностью. Собрала свои скудные пожитки, оделась и направилась на Восточный вокзал. Уселась на кожаное сиденье напротив гувернантки и маленького мальчика, который всю дорогу проспал. Понятия не имела, что меня ожидает, где найду ночлег, но доверяла судьбе. В Шарлевиль приехала уже в сумерки, стала искать какую-нибудь гостиницу. Было немного жутковато ходить по улицам с чемоданчиком одной — вокруг не было ни души. Но гостиницу я все-таки нашла, каким-то чудом. Две женщины складывали постельное белье. Похоже, они удивились моему появлению, взглянули подозрительно; по-английски они не знали ни слова. После минутного замешательства меня провели наверх в очаровательный номер. Все тут было обито цветастым ситцем, и даже кровать была с ситцевым балдахином. Я сильно проголодалась, мне подали какой-то питательный суп с деревенским хлебом.

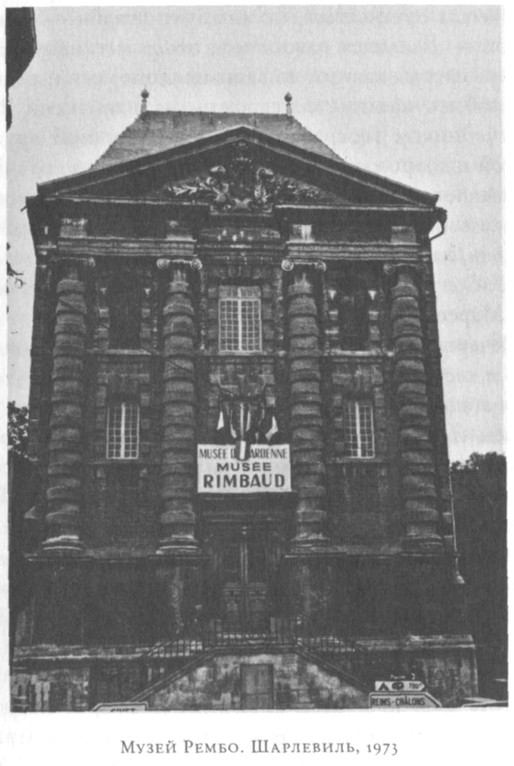

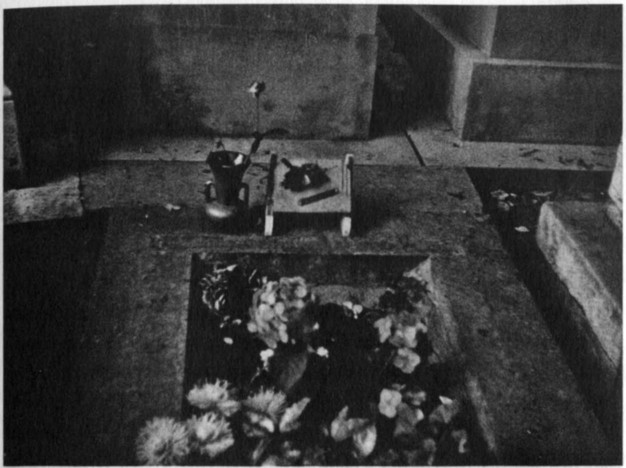

Оставшись в безмолвном гостиничном номере, я снова обнаружила: мне не пишется. Рано легла спать, рано встала. С обновленной решимостью накинула плащ и отправилась осматривать Шарлевиль. К моему огорчению, Музей Рембо пока не работал. И я бродила по незнакомым улицам, окутанным безмолвием. Отыскала кладбище. За огородом, где росли огромные кочаны капусты, покоился Рембо. Я долго стояла, глядя на надгробие, где над именем было высечено «Priez pour lui» — «Помолитесь за него». Могила выглядела неухоженно. Я смела с плиты опавшие листья и какой-то мелкий мусор. Произнесла краткую молитву, а потом закопала в каменной урне у его изголовья синие стеклянные бусины из Харара. Рассудила так: раз Рембо не удалось вернуться в Харар, надо привезти ему частичку Харара. Сфотографировала могилу. Попрощалась с Рембо.

Вернулась к музею, присела на ступеньки. Здесь Рембо стоял, с омерзением оглядывая все вокруг — каменное здание фабрики, быструю реку под белокаменным мостом; а теперь стою я и смотрю на это с восхищением, равным по силе его презрению. Музей все не открывался. Я уже начала отчаиваться, но какой-то старик — наверно, сторож — сжалился надо мной, отпер массивную дверь. Старик занялся какими-то своими хлопотами и позволил мне побыть наедине со скромными пожитками Рембо: его учебником географии, ранцем, жестяной кружкой, ложкой и ковром-килимом. Я рассмотрела на его полосатом шелковом шарфе, среди складок, дырки, которые он сам заштопал. Был еще обрывок бумаги с его чертежом: носилки, на которых через ущелья его доставили на побережье. Оттуда пароход увез его, уже смертельно больного, в Марсель.

Вечером я съела незамысловатый ужин: тушеное мясо, вино и хлеб. Вернулась в свой номер, но мне было невмоготу оставаться там в одиночестве. Я приняла ванну, переоделась, надела плащ и рискнула выйти в шарлевильскую ночь. Было довольно темно, и на широкой безлюдной набережной Рембо мне стало немного страшновато. И тут вдали я заметила огонек, неоновую вывеску: бар «Рембо». Остолбенела, набрала в грудь воздуха, отказываясь верить своей удаче. Приближалась к бару медленно — а вдруг он растает, словно мираж в пустыне? Здание было белое, оштукатуренное, с одним небольшим окном. Вокруг — ни души. Я робко переступила порог. Тускло освещенный зал, посетители — по большей части молодые парни с сердитыми лицами: они стояли, облокотившись о музыкальный автомат. На стенах — несколько выцветших портретов Артюра. Я заказала «перно», разбавленный водой, — сочла, что это больше всего похоже на абсент. Музыкальный автомат исполнял безумный концерт: переходил от Азнавура к кантри и Кэту Стивенсу.

Я немного посидела в баре, а потом вернулась в мой теплый номер с провинциальными цветочками. «Крохотные цветы — брызги на стенах, так небо забрызгано бутонами звезд». Вот все, что я записала в тетрадь. До поездки я воображала, что напишу слова, которые взорвут нервную систему, воспоют Рембо и подтвердят, что в меня все верили не зря. Так и не написала.

На следующее утро я оплатила счет и оставила чемодан на хранение портье. Было воскресное утро, звонили колокола. Я надела белую рубашку, повязала черную бодлеров-скую ленту. Рубашка успела немного помяться, да и чувства мои были слегка растрепаны. Я вернулась в музей — к счастью, он работал, — купила билет. Присела на пол и нарисовала небольшой карандашный рисунок: св. Рембо, Шарлевиль, октябрь 1973 года.

Мне хотелось что-то увезти на память. Я набрела на маленький блошиный рынок на площади Дюкаль. Там продавалось простенькое колечко из золотой проволоки, но мне оно было не по карману. Джон Маккендри когда-то подарил мне похожее кольцо, вернувшись из Парижа. Я вспомнила, как он лежал на своей элегантной кушетке и читал мне, сидящей у его ног, отрывки из «Одного лета в аду». Вообразила, будто рядом со мной на площади стоит Роберт. Он купил бы это кольцо и надел мне на палец.

Возвращение в Париж на поезде обошлось без происшествий, вот только однажды я поймала себя на том, что у меня текут слезы. С вокзала поехала на метро на станцию «Пер-Лашез»: перед возвращением в Нью-Йорк у меня оставалось еще одно дело. Снова начался дождь. Я заглянула в цветочный магазин, прилепившийся к стене кладбища, купила маленький букет гиацинтов и отправилась на розыски могилы Джима Моррисона. Тогда указатель еще не поставили, и отыскать могилу было нелегко, но я руководствовалась надписями, нацарапанными добрыми людьми на окрестных надгробиях. Была абсолютная тишина, если не считать шелеста осенних листьев и дождя, набиравшего силу. На безымянной могиле громоздились дары паломников, побывавших здесь до меня: пластмассовые цветы, окурки, початые бутылки виски, разорванные четки, какие-то странные талисманы. Моррисон покоился в окружении граффити — строк его песен, переведенных на французский: «C’est la fin, mon merveilleux ami». Это конец, прекрасный мой друг.

На душе у меня неожиданно стало светло. Ни малейшей примеси скорби. Мерещилось: он вот-вот тихонько выйдет из тумана и потреплет меня за плечо. Я почувствовала: очень хорошо, что его похоронили именно в Париже. Дождь полил всерьез. Я вконец промокла и хотела было уйти, но ноги не шли — будто я пустила здесь корни. Я испугалась: неужели, если мне не удастся сбежать, я обращусь в камень? В статую, вооруженную гиацинтами?

Вдали я заметила старуху в теплом пальто, которая держала в руке длинную палку с наконечником и волокла за собой большую кожаную сумку. Она прибиралась на могилах. Старуха принялась кричать на меня по-французски. Я попросила у нее прощения за то, что не владею этим языком, но и без перевода поняла, какого она мнения. И на меня, и на могилу Моррисона она глядела с отвращением. Все эти жалкие дары и надписи были для нее только святотатством. Старуха качала головой, что-то бормотала себе под нос. Я дивилась, что ей нипочем тропический ливень.

Вдруг старуха обернулась и скрипучим голосом вскрикнула по-английски:

— Американка! Почему вы не уважаете своих поэтов?

Я страшно устала. Мне было двадцать шесть лет. Всюду вокруг меня послания, написанные мелом, расплывались, точно слезы под дождем. Под амулетами, сигаретами, гитарными медиаторами образовывались ручейки. Лепестки цветов, оставленных на лоскутке земли над Джимом Моррисоном, плавали, точно ошметки букета Офелии.

— Эй! — вскричала она снова. — Отвечай мне, Am?ricaine! Почему вы, молодежь, не уважаете своих поэтов?

— Je ne sais pas, madame, — ответила я, опустив голову. «Не знаю».

В день смерти Рембо я устроила первый свой концерт из серии «Рок и Рембо», воссоединивший меня с Ленни Кеем. Концерт проходил на крыше «Ле Жардэн» в отеле «Дипломат» около Таймс-сквер. Вечер начался с классической вещи Курта Вайля «Speak Low» в честь образа Венеры, созданного Авой Гарднер в фильме «Прикосновение Венеры». Аккомпанировал пианист Билл Эллиот. Стержнем программы были стихи и песни о моей любви к Рембо. Мы с Ленни повторили то, что раньше играли у Святого Марка, добавили «Annie Had a Baby» Хэнка Балларда. Выглянув из-за кулис, мы поразились: пришли самые разные люди, от Стива Пола до Сьюзен Зонтаг. Я впервые осознала: мы способны не только на единичные выступления — у нас есть потенциал для дальнейшего развития.

Но где нам выступать? «Бродвей сентрал» развалился. То, что мы делали, невозможно было отнести к какому-то конкретному стилю. Казалось, подходящих площадок для нас просто не существует. Но город, как-никак, был населен людьми, а я не сомневалась, что нам есть что сказать людям. Мне хотелось, чтобы Ленни участвовал во всех концертах.

Джейн всяческими ухищрениями пробивала нам концерты. Ей было нелегко. Иногда я читала стихи в барах, но тогда большая часть отведенного времени уходила на пикировки с пьяными посетителями. В этой обстановке я научилась ловко, не хуже Джонни Карсона,[128] вести словесную дуэль, но не имела возможности оттачивать более важное искусство — умение донести свое творчество до слушателей. Ленни присоединился ко мне, когда я впервые играла в баре «Вест-Энд», где когда-то писали и выпивали (необязательно в таком порядке) Джек Керуак и его компания. Мы ни гроша не заработали, зато после концерта Джейн вознаградила нас замечательной новостью: под Новый год нас зовут на разогрев к Филу Оксу, который будет выступать у «Макса». Мы с Ленни Кеем провели оба наших дня рождения (и он и я родились в декабре) и вечер 31-го, мешая поэзию с рок-н-роллом.

То был наш первый длительный ангажемент: шесть дней подряд, две программы за вечер, а в субботу и воскресенье — три. Струны рвались, публика иногда встречала нас враждебно, но мы все преодолели с помощью наших колоритных друзей: Аллена Гинзберга, Роберта и Сэма, Тодда Рандгрена и Бебе Бюэлл,[129] Дэнни Филдса и Стива Пола. К 31 декабря мы сделались неуязвимы. В ноль часов сколько-то минут мы с Ленни играли на сцене у «Макса». Публика была шумная, недружелюбная, воздух был наэлектризован. Шел первый час нового года, и, глядя в зал, я вновь вспомнила фразу, которую твердила мне мать. Обернулась к Ленни:

— Как сегодняшнюю ночь проведем, так и весь год.

И взяла со стойки микрофон. Ленни ударил по струнам.

Вскоре я переехала с Алленом на Макдугал-стрит, в дом напротив бара «Кеттл оф фиш», — в самое сердце Гринич-Виллидж. Аллен снова уехал на гастроли, и виделись мы мало, но наш новый район я обожала и погрузилась в изучение новой для себя темы. Увлеклась Ближним Востоком: мечети, молитвенные коврики, Коран пророка Мухаммеда. Прочитала «Каирских женщин» Нерваля, рассказы Боулза, Мрабета,[130] Альбера Коссери и Изабель Эберхардт.[131] Поскольку атмосфера этих историй была пропитана гашишем, я вздумала его попробовать. Под гашишем я слушала «The Pipes of Pan at Joujouka»[132] — альбом, который спродюсировал в 1968-м Брайан Джонс. Радовалась, что пишу стихи под любимую музыку Брайана. Этот альбом: собачий лай, экстатические дудки — на какое-то время стал постоянным саундтреком моих ночей.

* * *

Сэм любил творчество Роберта. Любил, как никто.

Однажды я вместе с Сэмом рассматривала натюрморт с белыми тюльпанами на черном фоне.

— Скажи мне, что самое черное из того, что ты видела? — спросил Сэм.

— Затмение? — предположила я, точно отгадывая загадку.

— Нет. — И он указал на фото: — Вот оно. Чернота, в которой можно заблудиться.

Позднее Роберт подписал эту фотографию в подарок Сэму.

— Только он действительно врубается, — сказал он.

Роберт и Сэм были кровная родня, насколько это вообще возможно для двух мужчин. Отец искал себе наследника, сын — отца. У Сэма, великого мецената, были деньги, проницательность и желание взрастить талант. Именно таким талантом и оказался Роберт.

Бессмертную любовь, которая связывала Роберта и Сэма, люди толкуют, перетолковывают, отрыгивают в искаженной форме — превращают в историю, из которой вышел бы занятный сюжет для какого-нибудь романиста. Но нельзя судить об отношениях Роберта и Сэма, не разобравшись в правилах, которые они установили себе добровольно.

Роберту нравилось богатство Сэма, а Сэму нравилось, что Роберту нравится его богатство. Будь это единственный мотив их связи, оба легко могли бы удовлетворить свои потребности с кем-то еще. Но на деле Роберт обладал тем, чего жаждал Сэм, а Сэм — тем, чего жаждал Роберт; в этом смысле они идеально дополняли друг друга. Сэм втайне мечтал творить, но не получалось. Роберт мечтал стать влиятельным и богатым, но не получалось. Вступив в связь, оба получили доступ к вожделенным преимуществам друг друга. Теперь они были одно целое. Они нуждались друг в друге. Меценат жаждал, чтобы художник восславил его в своих творениях. Художник жаждал творить.

Я смотрела на них вдвоем и думала: их узы нерушимы. Оба опирались друг на друга. Оба по натуре были стоиками, но наедине могли не таить своих уязвимых мест, доверить друг другу свои тайны. С Сэмом Роберт мог быть самим собой, и Сэм его за это не осуждал. Сэм никогда не пытался убедить Роберта умерить накал его работ, сменить стиль одежды, потрафить истеблишменту. Я чувствовала: если отбросить все наносное, они нежно любят друг друга.

Роберт не был вуайеристом. Он всегда говорил, что должен не понарошку участвовать в съемках, вдохновленных его интересом к садомазохизму. Подчеркивал: снимает все это вовсе не потому, будто гоняется за «жареным», и не ради того, чтобы общество стало толерантнее относиться к садомазохистской субкультуре. Роберт не считал, что эта культура должна стать общепринятой, никогда не полагал, что его андеграундный мир подходит всем.

Несомненно, сам Роберт наслаждался соблазнами этого мира, даже нуждался в них.

— Это опьяняет, — говорил он. — Надо же, какую власть можно иметь над людьми. Целая автоколонна мужиков, и все тебя хотят; даже если они отвратные, чувствовать себя объектом массового вожделения — это очень сильно.

Последующие вылазки Роберта в мир садомазо иногда озадачивали и пугали меня. Со мной он не мог делиться впечатлениями: уж слишком все это было далеко от нашего с ним общего мира. Возможно, он бы мне рассказал, если бы я захотела, но мне как-то не хотелось выспрашивать. Не потому, будто я закрывала глаза на очевидное. Скорее из брезгливости. На мой вкус, его увлечения были слишком жесткими, его работы часто меня шокировали: воткнутая в анус плетка, изображенная на приглашении на вернисаж, цикл фотографий гениталий, обкрученных веревками. Он больше не использовал картинки из журналов и для съемки самоистязаний приглашал моделей или позировал себе сам. Я уважала его за это, но не могла понять, к чему эта жестокость. У меня все это как-то не вязалось с юношей, который мне когда-то повстречался.

И все же когда я смотрю на работы Роберта, то вижу: его герои не извиняются — мол, ах, простите, у меня член видно. Роберт сам не извиняется за содержание своих работ и не желает, чтобы извинялись другие. Он хотел, чтобы фотографии нравились его моделям: и садомазохисту, который загоняет себе гвозди в член, и рафинированной светской даме. Хотел, чтобы все его модели при сотрудничестве с ним чувствовали себя уверенно.

Роберт не считал, что его творчество — для всех и каждого. Когда он впервые выставил свои самые жесткие фотографии, они лежали в папке, помеченной знаком «X», в стеклянной витрине с табличкой «Для лиц старше 18 лет». Он не находил нужным тыкать в эти картинки кого-то носом. Разве что меня, и то в шутку.

Когда я спросила, что побуждает его снимать такие сцены, он сказал:

— Кто-то же должен это делать. Лучше уж это буду я.

Он был в привилегированном положении: модели доверяли ему, демонстрировали экстремальные половые акты, совершаемые по доброй воле. Миссия Роберта состояла не в том, чтобы приподнять завесу над одним из видов сексуальности, а в том, чтобы запечатлеть его художественными средствами в еще невиданной форме. Роберта как художника больше всего воодушевляла возможность сделать то, чего не делал никто и никогда.

Со мной он вел себя по-прежнему. Но я за него волновалась, и иногда мне казалось, что он загоняет себя в какие-то все более темные, все более опасные миры. В лучшие минуты наша дружба становилась убежищем от всего на свете — норкой, где он мог укрыться, свернуться клубком, точно усталый маленький змееныш.

— Тебе надо почаще петь песни, — говорил Роберт, когда я пела ему Пиаф или какую-нибудь старую песню из тех, что нравились нам обоим. Мы с Ленни отрепетировали несколько песен, постепенно формировали собственный репертуар, но чувствовали: не можем работать в жестких рамках. Возникла идея: пусть чтение стихов, незаметно переходящих один в другой, образует некий ритмический поток, который я и Ленни могли бы расцвечивать риффами. Подходящего музыканта, который задавал бы ритм, у нас на примете не было, но мы загодя рассудили: тут требуется фортепиано — формально ударный инструмент, но звучит мелодично.

Джейн Фридмен арендовала целый этаж над кинотеатром «Виктория» на углу Сорок пятой и Бродвея. Одну комнатку на этаже она уступила нам. Там стояло старое пианино, и на день св. Иосифа мы пригласили нескольких клавишников — авось найдем себе третьего в группу. Все клавишники были талантливы, но в наш специфический стиль не вписались. Однако, точно в Евангелии, судьба приберегла лучшее напоследок. В дверях появился Ричард Сол, которому нас порекомендовал Дэнни Филдс. Полосатая майка с широким воротом, мятые льняные брюки, кудрявая золотая грива почти скрывает лицо. В момент знакомства мы были так заинтригованы его красотой и немногословностью, что даже не задумались о его музыкальных способностях. Пока он поудобнее устраивался за пианино, мы с Ленни переглянулись, прочли друг у друга в глазах одну и ту же мысль: «Вылитый Тадзио из „Смерти в Венеции“!»

— Чего изволите? — небрежно спросил он и заиграл попурри — от Мендельсона переходил к Марвину Гэю, от Гэя — к «MacArthur Park».[133]

Девятнадцатилетний Ричард Сол учился классической музыке, но держался скромно: музыканту, знающему себе цену, ни к чему хвастаться. Он с одинаковым удовольствием играл сонаты Бетховена и занудные мелодии, где повторялись одни и те же три аккорда. Объединившись с Ричардом, мы смогли плавно переходить от песен к импровизации и обратно. Его интуиция и изобретательность раскрыли передо мной и Ленни двери мира, где мы могли вольно искать свой собственный язык. Свой стиль мы нарекли «три аккорда в слиянии с мощью планеты».

В первый день весны мы устроили репетицию вместе с Ричардом для нашего первого выступления в качестве трио. В «Рино Суини» атмосфера была оживленная, псевдоизысканная — не лучшая обстановка для нашего буйства и хулиганства на сцене, но где бы ни играть, лишь бы сыграть: мы ни в один формат не укладывались, никто нам подходящего формата подобрать не мог. И все же с каждым новым концертом мы обнаруживали: на наши выступления приходят, зрителей прибавляется. Нас это ободрило. Правда, менеджера «Рино Суини» мы раздражали, но он обошелся с нами любезно: позволил нам выступать пять вечеров подряд вместе с Холли Вудлаун и Питером Алленом.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Дорогами и тропками Леонова

Дорогами и тропками Леонова Если Горький часто переживал, что у него нет последователей, то у Леонова они со временем появятся в большом количестве. Почти вся так называемая почвенническая литература развивалась по путям, проторённым Леоновым и Шолоховым.Но зачастую

Друг Кимка с разными глазами

Друг Кимка с разными глазами Анадырское нагорье встречает нас мягкими очертаниями предгорных увалов. Синие, зеленые, красноватые потоки лавы, промытые ручьями, лежат дремотно и молчаливо. Как древние замки громоздятся кекуры. Мы в последний раз оглядываемся на

Дорогами и тропками Леонова

Дорогами и тропками Леонова Если Горький часто переживал, что у него нет последователей, то у Леонова они со временем появятся в большом количестве. Почти вся так называемая почвенническая литература развивалась по путям, проторенным Леоновым и Шолоховым.Но зачастую

Под утро получаю ответ от Вити. "С дорогами все у вас будет

Под утро получаю ответ от Вити. "С дорогами все у вас будет по-прежнему. Отдыхайте!" Р.S. Андрей, кстати, тоже привез со сборки пару стишков. Довольно забавные… Никто не знает, где живет Марина. Она живет в тропическом лесу. И каждый день ее ебет горилла И Сумбу-мамбу и косой

Крутыми дорогами войны

Крутыми дорогами войны Дорога к мечте не всегда бывает прямой. Иной раз она не один поворот сделает, прежде чем приведет к желанной цели. Важно, чтобы в душе человек хранил верность своей мечте и не жалел труда…Еще учась в школе, Люся Клопкова мечтала об авиации, ну а если

Дорогами афганской войны

Дорогами афганской войны Известие о подготовке дивизии к ненужной нашему народу афганской войне застало меня в Минске на сборе, вернее, я об этом по одному мне известному признаку догадался. В Минск поезд прибыл рано утром, около восьми часов, и до вечера у меня оставалось

ДОРОГАМИ ПУГАЧЕВА

ДОРОГАМИ ПУГАЧЕВА 1И вот снова встреча, а всего их было три — не по дням и не по часам, — три встречи-монолита (Даль говорил: «каменища»); и вот снова встреча — не в доме на углу Гороховой и Большой Морской, не на «пятнице» у Одоевского, не у Плетнева: чтобы стать этой новой

Принуждение каэрок-соловчанок к половому общению разными начальствующими типами

Принуждение каэрок-соловчанок к половому общению разными начальствующими типами В предыдущих главах была нарисована мрачная картина в положении во всех отношениях простых рядовых заключенных соловчан, не принадлежащих к привилегированной касте диктаторствующего

Глава 11 Под разными звездами

Глава 11 Под разными звездами Вскоре после отъезда Жуковского Мария Андреевна Мойер родила девочку, которую назвала по бабушке — Катей. Она сообщила радостную новость Жуковскому в Берлин, чтобы он мог за нее порадоваться. Он порадовался и написал ей, что радуется и

ДОРОГАМИ ЕВРОПЫ

ДОРОГАМИ ЕВРОПЫ Бальзак уезжал в Санкт-Петербург с полной уверенностью, что своим незаурядным умом поможет Еве Ганской выиграть процесс. Но ситуация развивалась для Ганской вполне благоприятно, поэтому ему не довелось применить на практике всю свою мощь,

54: Вместе

54: Вместе Я пьян, одурманен всем тем, что происходит со мной впервые: вижу ее улыбку, когда она смотрит на меня, сидя напротив; растворяюсь в ее поцелуе; смотрю, как она сводит брови, пытаясь решить, что ей хочется выбрать из ресторанного меню; сижу с ней вместе под огромным

ОГНЕННЫМИ ДОРОГАМИ

ОГНЕННЫМИ ДОРОГАМИ

Живем разными жизнями

Живем разными жизнями После прекращения отношений мы с Арнольдом продолжали общаться только по телефону или на совместных вечеринках, но это позволяло мне быть в курсе всех последних новостей его набирающей обороты карьеры. Как и ожидалось, осенью Арнольд выиграл

Переписка А. В. Суворова с разными особами

Переписка А. В. Суворова с разными особами Я был отрезан и окружен, ночь и день мы били противника с фронта и тыла, захватывали у него орудия, которые приходилось сбрасывать в пропасти за недостатком перевозочных средств, и он понес потери в четыре раза больше, чем мы. Мы

Глава XII. Дорогами Белоруссии

Глава XII. Дорогами Белоруссии Октябрь. Ночь темная, туманная, сырая. Часа три мы трясемся на госпитальных машинах в промозглой мгле. Настроение мерзкое. Машины остановились на краю деревни. Усталые мы слезаем с машин прямо в грязь. Деревня разбита и погорела. Все, где