МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ (1711–1765)

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ

(1711–1765)

Серые облака, повисшие над морем, вдруг стремительно понеслись. Будто свирепый хищник внезапно напал на стаю летящих к югу птиц.

— Будет буря, — сказал бородатый помор и налег на весла. Рыбацкая лодка рванулась вперед.

— Другие тоже прибавили ходу, — отозвался белокурый паренек рядом с бородачом.

— Закрепи получше на корме, Михайло! Видишь, надвигается, будь она неладна. — Рыбак поднял голову: облака громоздились друг на друга, как исполинские чудовища.

Ослепительная молния раскроила небо на две половины. Холодный, пронизывающий ветер нес лодки к югу. Море стонало, огромные вспенившиеся волны швыряли судно из стороны в сторону. Старый рыбак крикнул что-то сыну, но шум ветра и рев волн заглушили его слова. Теперь им предстояло бороться с разбушевавшейся стихией и рассчитывать они могли лишь на свои силы и сноровку.

Михайло греб что было сил, «Чайка», груженная богатым уловом, кренилась с боку на бок, однако ни в какую не хотела сдаваться разыгравшейся буре. Она была одной из самых больших рыбацких лодок в Денисовке, а отец и сын Ломоносовы слыли лучшими мореходами. Стало совсем темно, и лодки других поморов пропали из виду.

Это была первая большая путина наступившей весной. Рыбаки обычно доплывали до льдов Северного Ледовитого океана, за несколько дней наполняли свои лодки рыбой и возвращались обратно, но нередко стихия, как и сегодня, подстерегала их. Оглушительный треск заставил насторожиться Михайло: к лодке приближался огромный айсберг. Если волны ударят судно о лед, «Чайке» не выдержать — развалится. Сильная волна несла лодку прямо на ледяную глыбу. Михайло закрыл глаза, и тут же резкий толчок сбил его с ног… На мгновенье все стихло. Очнувшись, он ощупал рядом твердую гладкую поверхность.

— Мы спасены! — отец изо всех сил старался перекричать вой ветра.

Михайло не сразу понял, что произошло. Он вытер мокрое лицо ладонью и осмотрелся вокруг. Плоскодонка, словно огромная птица, мирно лежала на ледяной глыбе.

— Надо закрепить лодку, иначе ветер снесет ее в воду. Волны накатывались на лед холодными брызгами, заливая поморов. Они вбили железные клинья и надежно закрепили лодку. Потом закутались в полотнище и стали ждать, когда стихнет буря. Но усталость взяла свое, и они заснули тяжелым сном. А когда снова открыли глаза, море уже было спокойным. Спустив лодку на воду, принялись грести. Теперь они плыли к дому. Однако не известно, как остальные поморы: справились ли с бурей? Быть может, их поглотила морская пучина? Только через несколько дней вошла лодка в воды Белого моря.

Уж вечерело, когда «Чайка» прибилась к деревянному причалу. Видно, и другие спаслись: порожние лодки теснились у берега.

— Василий! — услышал Ломоносов-старший чей-то знакомый голос. — А мы-то решили, что вы погибли!

Радостная весть мгновенно разнеслась по округе, и вот уже вся деревня — женщины, дети, старики и бывалые поморы — бежали к берегу встречать чудом спасшихся рыбаков. Глаза жены Василия Ломоносова вспухли от слез: все эти дни она тщетно ждала возвращения мужа. Уж и надежду потеряла. И вот наконец он тут!

На следующий день Михайло засел за книги. Он перечитывал — в который уж раз — «Славянскую грамматику» Смотрицкого. Его неодолимо влекло к книгам, а в Холмогорах, как на беду, были только богословские. Они ничуть не занимали его воображения. Хотелось многое узнать, чтобы помочь людям строить жизнь. Арифметика Магницкого, грамматика и еще две-три книги — вот и все, что ему удалось разыскать![79] А он мечтал учиться, открыть для себя новый мир знаний, мечтал о великих свершениях.

— Михайло, опять ты читаешь! — кричала возмущенная мачеха. — Разве нет в доме дела?

— Я работаю, матушка. Это очень серьезная работа.

— Не издевайся надо мной, ленивец! Переставь лучше кадку, не видишь тяжелая.

Михайло помог мачехе и снова вернулся к чтению.

Не по душе была ему такая жизнь. Дома не сиделось. А в море выходили не каждый день: у отца была и другая работа. Михайло помогал ему в мастерской, где ладили новую лодку, трудился на поле, валил в лесу деревья. Но юноша мечтал о другом. Он должен учиться! Может, податься в Москву?

Однажды мелькнувшая мысль теперь не давала покоя. А что если и впрямь отправиться с обозом в Москву и там поступить в ученье? Однако никому не должно знать об этом. И вот уже у Михаилы родилась своя тайна… А когда подули первые холодные ветры и снег толстым слоем укрыл землю, крестьяне Денисовки стали готовиться в долгий санный путь. Тяжело грузили товарами сани, а потом, надев овчинные тулупы, тронулись в дальнюю дорогу на Москву.

Было это в начале декабря 1730 года.

— Счастливого пути, Михайло, — попрощался с сыном Василий Ломоносов[80].

— До свидания, отец.

— Будешь товар продавать, совет держи с Тимофеем Петровым. Хоть и не маленький ты, сам справиться должен, но Тимофей — человек умный и даст толковый совет.

— Не беспокойся, отец. Сделаю все, как надо. Порывистый ветер слепил снегом глаза. Михайло уткнулся

в воротник тулупа и зашагал быстрее. Тяжело груженные сани медленно двигались по снежному насту. Возницы шли за санями, то и дело подстегивая усталых лошадей.

Сменяли друг друга короткие морозные дни и долгие северные ночи. Около полутора месяцев находился обоз в пути. Трудно добирались до Москвы.

Ну вот и она, белокаменная! Снег на улицах плотно утоптан. Сани скользят легче, шаг стал шире. Торговцы горячими пирожками что есть мочи кричат, зазывая прохожих. Богатые дамы, закутанные в дорогие меха, с любопытством разглядывают из крохотного оконца кареты нескладные тулупы заезжих северных купцов. Михайло будто и не знал усталости. На постоялом дворе он вмиг распряг лошадей, убрал товар и вышел на запруженные народом улицы.

Его внимание привлекла вывеска на большом здании: «Спасские школы»[81]. А что если войти сейчас да и попросить принять его в ученики? Но ведь годов-то уже девятнадцать. Не поздновато ли для школы? Он прошел мимо. Но вот взгляд его остановился еще на одной вывеске: «Государственный лицей»[82]. Не долго думая юноша распахнул дверь.

Директор — сухой седоватый старик в золоченых очках — ответил категорическим отказом.

— Лицей только для дворян, уважаемый. Принять не можем.

Для дворян! Но чем они лучше других? Умнее? Или знают больше? И разве не сильно его желание учиться, хотя и не дворянского он рода? У отца деньги есть — поможет учиться. Нет, нельзя отступать от своего, и Михайло вернулся в «Спасские школы».

— Из Холмогор я. Отец дворянин… Его приняли.

Михайло распродал соленую рыбу, мешки с солью и пестрые ткани, скупленные на кораблях, плывших из Европы до Белого моря. Послав поклон отцу, он распрощался с земляками, когда те собрались в обратную дорогу, и приступил к занятиям в Славяно-греко-латинской академии.

Жизнь в академии была далеко не легкой. Учителя — в большинстве своем иностранцы — грубо оскорбляли и унижали учеников, пытались вселить в них богобоязненные чувства и мысли[83]. Но труднее всех приходилось Михаиле Ломоносову: за своеволие сына отец отказался присылать деньги на содержание в академии. Порой ломоть хлеба да чашка кваса составляли весь рацион за день, однако пищи для разума пытливого юноши было предостаточно. В академии имелась большая библиотека, и Ломоносов много читал. За несколько лет он освоил латинский язык, русский и математику, оставив позади самых лучших учеников. Михайло был любимцем учителей — он поражал всех глубиной и разносторонностью знаний. Но каким ударом явилась для всех весть о том, что он сказал неправду, назвавшись дворянином. Что было делать? Крестьянское происхождение не позволяло молодому Ломоносову продолжать занятия в академии, но его неутомимое усердие было подкупающим и примерным, оттого, несмотря на требования закона, учителя приняли решение дать возможность Ломоносову закончить академию. Ломоносов стал работать еще упорнее.

Минуло два года. Близилось время, когда Ломоносову придется расстаться с академией. За пять лет он одолел не одну науку. Его товарищи продолжали образование в академии, занимаясь теологией. Но Ломоносов не проявлял к ней особого интереса. Его мысли занимали практические науки, знания, которые были бы полезны людям.

В осеннюю пору подолгу бродил Ломоносов тропинками тенистого парка и размышлял о будущем. Куда идти дальше? С чего начинать? Ответ на тревожившие его мысли пришел неожиданно.

На аллее показалась сухощавая фигура ректора. Ломоносов учтиво поклонился.

— А, Михайло Ломоносов, — обрадовался ректор. Вы-то мне и нужны. — Присядем, молодой человек, на эту скамью. Сегодня я получил письмо из Петербурга от директора Петербургской Академии наук барона Корфа[84]. Хочу зачитать его вам.

Ломоносов в недоумении посмотрел на ректора. Тот развернул белый, красиво исписанный лист бумаги и нашел, видимо, интересующее его место.

— Вот, вот послушайте: «Надеюсь, Вы осведомлены о том, что Университет и Петербургская Академия наук объединились. Теперь проблемы науки и образования мы будем решать совместно. Решено также, исключительно по моему настоянию, отобрать образованных, способных учеников из всех школ России и зачислить их студентами в Университет. Если во вверенной Вам Славяно-греко-латинской академии есть оные, Вы окажете нам честь, рекомендовав их в число студентов Университета».

Ректор задумчиво смотрел на юношу.

— Пошлем-ка мы вас, Ломоносов. Что скажете на это?

— Бог ты мой! Да надо целовать вам руки в знак благодарности! Вы делаете для меня больше, чем может сделать отец для сына. В пояс кланяюсь вам за это. Иначе и не выразить моей вам признательности.

— Вы доказали, Ломоносов, что способны учиться дальше. Доказали, что любите науку, и, несмотря ни на что, я посылаю именно вас. К тому же это университет, другие порядки[85]…

Последние месяцы академической жизни прошли для Ломоносова в мечтах о Петербурге. Счастливая перемена в судьбе означала конец нищенской жизни. В январе 1736 года он становится студентом университета. Однако спустя несколько месяцев ему пришлось снова готовиться к очередной поездке.

Организованные Академией наук многочисленные экспедиции, ставившие задачей изучение природных богатств России, нуждались в ученых — химиках и металлургах. Было принято решение послать трех лучших студентов учиться в Германию[86].

Одним из них был Михаил Ломоносов. Осенью 1736 года отправились в путь. Корабль доставил их в Гамбург. Друзья-студенты не спешили покинуть город. Свободная жизнь, веселые компании пришлись им по нраву. Так промчалось лето и наступили дождливые осенние дни. С севера задули холодные ветры, и молодые россияне, уложив свой багаж в карету, отправились в Марбург. Прибыли туда уже поздней осенью. Представились профессору Вольфу[87], который поддерживал переписку с бароном Корфом и был предупрежден о предстоящем приезде русских.

Начиналась новая, удивительная жизнь — работа в университете. Здесь Ломоносов впервые познакомился с современными теориями физики и химии. В то время Христиан Вольф считался одним из самых крупных ученых в Европе. Его лекции любил слушать Ломоносов; он был согласен с профессором, что в основу научных исследований должен быть положен опыт. Христиан Вольф познакомил Ломоносова с корпускулярной теорией. Михаил читал об открытиях Бойля и Галилея[88], узнал и о новых теориях самого Вольфа. Однако авторитет Вольфа не мешал Ломоносову критически относиться ко многим его постулатам. Он стремился выработать собственную точку зрения в науке. Учение Вольфа о невесомых жидкостях, например, казалось ему весьма фантастичным. Ломоносов много думал и искал ответа на все эти вопросы.

Какова сущность этой невесомой жидкости «теплорода», которая переливается из более теплого в более холодное тело? А флогистон — понятие, введенное Георгом Шталем? Он был врач, но занимался и химией[89]. Знаком был с учением Бехера[90]. Бехер продолжил исследования Бойля о горении. По его мнению, все вещества, которые могут гореть, содержат какой-то особый компонент. Бехер называл его «терра пингвис» — «жирная земля». Шталь же назвал этот горящий компонент флогистоном («флогистос» по-гречески— «воспламеняющийся»). По мнению Шталя, флогистон содержался во всех горючих веществах, при воспламенении он улетучивался. Чем больше флогистона содержится в веществе, тем лучше оно горит. Уголь состоит почти из чистого флогистона, так как после его сжигания остается совсем небольшой остаток. Металлы также содержат флогистон, потому что при обжигании они превращаются в золу. Но когда золу металлов смешивают с углем и прокаливают, она связывается с флогистоном из угля, и получается металл. Теория Шталя объясняла многие явления, но не могла дать ответа на один вопрос: почему зола металла тяжелее исходного металла, ведь при обжигании он потерял часть своего флогистона? Тогда сторонники Шталя высказали предположение, что флогистон — вещество с отрицательным весом. Это было и вовсе фантастично. Как принять существование вещества с отрицательным весом? Как все это объединить? Как связать с учением о корпускулах?

Ломоносов не мог получить ответа на интересующие его вопросы на лекциях по химии и физике. Русский студент посещал лекции и по философии, а так как его интересовали и многие другие проблемы, он слушал лекции и по литературе, истории, географии. Его пытливый ум искал новое, практически полезное. Он слушал лекции по немецкой грамматике, литературе и поэзии, а думал о русской грамматике и поэзии. Какой несовершенной казалась родная грамматика в сравнении с грамматиками других народов! Наступило время реформ, решил Ломоносов. Силлабическое стихосложение[91], которым пользовались русские поэты, слишком монотонно и невыразительно. Необходимо ввести тоническое[92]. Разумеется, в доказательство потребовались примеры. И Ломоносов начал писать стихи[93]. В то время он жил во Фрейберге, где посещал лекции Генкеля[94] по металлургии. Здесь он закончил свою первую «Оду на взятие Хотина» и послал ее в Петербургскую Академию, снабдив пространным письмом, в котором излагал свои взгляды на русское стихосложение.

Во Фрейберге Ломоносов жил недолго — всего один год, но этот город навсегда остался в его сердце. С профессором он не поладил: лекции Генкеля были построены на уже устаревших теориях — Генкель был ревностным сторонником флогистонной теории.

Однажды, когда Ломоносов объяснял металлургические процессы, в отличие от профессора применяя более совершенные принципы механики и гидродинамики, Генкель грубо прервал его. Ломоносов, покраснев от гнева, покинул зал и решил больше не возвращаться в университет. Возбужденный, он шагал по улице; в голове теснились тысячи мыслей, глаза блестели от гнева. Вдруг, как яркий солнечный луч в непогоду, он увидел девушку — сказочно прекрасную. Она подошла к цветочнице и протянула нежную руку к великолепным гвоздикам. Забыв обо всем на свете, Ломоносов любовался красавицей. Девушка смутилась и уронила кошелек. Он тут же поднял и протянул его владелице.

— Благодарю, — робко сказал она.

— Прошу вас, назовите мне свое имя.

— Елизавета Цильх, — ответила девушка и, грациозно подобрав край юбки, поспешила удалиться.

— Елизавета Цильх, — повторил Ломоносов и, завороженный, двинулся следом за ней.

Через несколько недель молодые люди снова остановились возле цветочницы. На этот раз Елизавета была в белоснежном платье. Ломоносов нежно держал ее за руку. Его синие глаза сияли счастьем.

— Берите красные, — предложила хозяйка гвоздик. — Красный — цвет любви.

— Мне бы хотелось белые, — сказала девушка.

— Ты настоящая невеста с этим букетом, — воскликнул Ломоносов при виде белых гвоздик в руках Елизаветы.

Держась за руки, молодые люди продолжали свой путь. В тот день Елизавета действительно стала невестой. Священник венчал их тайно, и молодая пара решила уехать. Год путешествовали они по Германии: Мюнхен, Франкфурт, Кёльн, Кассель, Альтенбург, Дрезден, Берлин… Они были счастливы вместе. Высокий широкоплечий, с сияющим от радости лицом, Михаил не видел ничего вокруг себя. Сейчас для него существовала только любимая жена.

Однако шло время, таяли скромные сбережения и приходилось волей-неволей спускаться с облаков на грешную землю.

— Скоро в Россию, — мрачно заметил как-то Ломоносов.

— Разве ты не рад, что вновь увидишь свою родину?

— Не то слово. Просто мечтаю о дне, когда снова буду дышать русским воздухом, но мне жаль оставлять тебя.

Елизавета встрепенулась.

— Разве мы расстаемся?

— Конечно, нет, дорогая. Однако вспомни, как гневался твой отец, узнав о нашем браке. Боюсь, он сделает все, чтобы воспрепятствовать тебе ехать со мной[95].

Ломоносов не ошибся. Прошло целых три года, прежде чем Елизавета получила разрешение вюртембергского курфюрста на выезд.

А Ломоносов в то время работал в Петербурге. Он был назначен адъюнктом физики. В январе 1742 года атмосфера в Петербургской Академии была чрезвычайно напряженной. Вражда и раздоры между учеными всерьез мешали исследовательской работе. Академия разделилась на два лагеря: «иностранцев», которых поддерживал директор Шумахер, и «русских» — их было совсем немного. В академии сильно ощущалось влияние иностранцев, в основном это были немцы, которые всеми силами стремились удержать господствующее положение и не признавали русских ученых. Поначалу Ломоносов не портил ни с кем отношений, но когда понял, что иностранцев в большинстве своем привлекает в России только щедрое жалованье и всевозможные привилегии, стал непримиримым врагом немцев, возглавив русскую группу ученых. Науку, в которой нуждалась страна, могли развивать только русские умы. Ломоносов был твердо убежден в этом. Но как развивать научные исследования, если Шумахер всеми силами тормозит работу?

Уже вышли в свет «Элементы математической химии»[96]Ломоносова, а проводить исследования по металлургии, делать анализы руд, минералов и солей, которые привозили в академию многочисленные экспедиции, он не мог — не было лаборатории. Создать лабораторию — значило бороться с Шумахером и его окружением. Порой заседания академии превращались в настоящее поле сражения. Ученые немцы всегда отвергали любое предложение Ломоносова. Русские спешили подвергнуть испепеляющей критике научные сообщения последних.

И все же Ломоносов продолжал заниматься многочисленными проблемами, в том числе и вопросами языкознания. В 1743 году он составил «Краткое руководство по риторике»[97]. Его оды, написанные чистым литературным русским языком, были прекрасным примером нового стихосложения.

Ломоносов все еще жил в одиночестве. Елизавета писала ему, что надеется вскоре получить разрешение на выезд и в ближайшее время приехать в Петербург. Он ждал ее с нетерпением. В начале лета 1744 года белый корабль бросил якорь в петербургском порту. На трапе появилась Елизавета и Катенька, дочь Ломоносова, родившаяся в Германии после его отъезда.

— Ты сильно изменился, любимый. Скажи мне, что случилось?

— Просто скучал без вас. А ты ничуть не изменилась, Лизхен. По-прежнему красива. Ну, рассказывайте, как жилось вам там без меня?

— Не будем вспоминать о прошлом. Сейчас-то ведь мы счастливы, не так ли?

— Конечно, дорогая.

Карета быстро катилась вдоль набережной. Катенька держалась за руку матери, изредка поглядывая на Ломоносова. Она никак не могла привыкнуть к мысли, что этот большой «дядя» — ее отец.

— Удивительно красива Нева! — сказала Елизавета. Карета остановилась у двухэтажного здания.

— Приехали.

— Так быстро? — удивилась Елизавета. — А я бы хотела ехать с тобой без конца, — добавила она, улыбнувшись.

— Пойдем, Лизхен. Покажу тебе наш сад. Видишь в глубине белую постройку? Это летний дом. Рядом с ним флигель для прислуги.

Они поднялись по лестнице. Осматривали комнаты в доме и говорили без умолку. Елизавета устало опустилась на кушетку.

— На сегодня хватит. Завтра сама все увижу. А теперь расскажи мне о себе, о своей работе.

— Оставим это, дорогая. Хочу сказать только, что русской науке нелегко пробивать себе дорогу. У нее много противников. И нужны силы, чтобы бороться с ними. Но я не из тех, кто сдается. Вот и сегодня…

— Сегодня? — она посмотрела на него с удивлением.

— Да. Я скоро должен уйти. Буду докладывать в академии.

Ломоносов вошел в зал — он был почти полон. До начала заседания оставалось несколько минут.

— Опаздываете, господин Ломоносов, — не без ехидства заметил Шумахер.

— Ваше замечание неуместно, господин Шумахер, — резко бросил на ходу Ломоносов, направляясь к кафедре.

— Прежде чем перейти к сущности вопроса, я хочу напомнить вам некоторые положения, изложенные мною в работе «Элементы математической химии». Итак, тела состоят из корпускул, которые в свою очередь содержат известное число элементов. Корпускулы однородны, если они состоят из одинакового числа одних и тех же элементов, связанных между собой одним и тем же способом. Корпускулы разнородны, если их элементы неодинаковы и связаны между собой различным способом или в различном числе. От этого зависит и бесконечное разнообразие тел. Тела бывают простыми, когда они составлены из однородных корпускул, и смешанными, если состоят из нескольких разнородных корпускул. Свойства тел не случайны, они зависят от свойств составляющих их корпускул. Рассмотрим первое — тепло. Что представляет оно собой? Невесомая жидкость, которая может переливаться из одного тела в другое? Нет. Еще Галилей считал, что корпускулы находятся в движении. По-моему, это первое и основное свойство корпускул. Но движение создает тепло. Каждый знает, что при вращении колеса его ось нагревается. Корпускулы тела движутся, вращаются вокруг собственной оси, трутся между собой и создают тепло…

Долго говорил Ломоносов. Он пояснял свойства газов и растворов особенностями движения корпускул. Наконец он закончил и стал собирать разбросанные по кафедре листы своего доклада. Немцы оживились. Первым встал Тауберт[98].

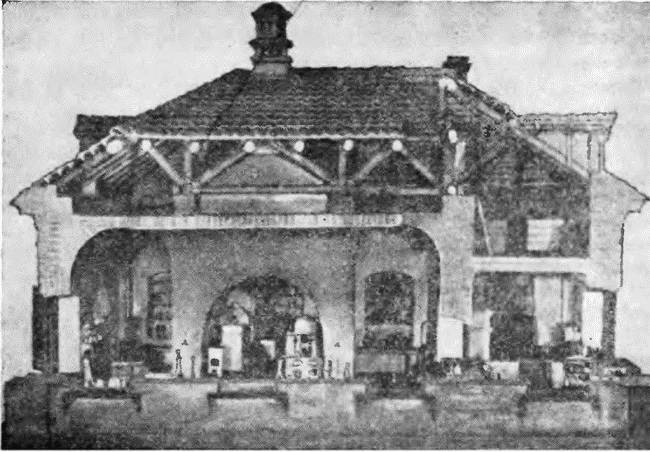

Макет Химической лаборатории М. В. Ломоносова (Музей М. В. Ломоносова, Ленинград)

— Идеи господина Ломоносова интересны, но все они базируются на каких-то абстрактных корпускулах. До тех пор пока современная теория флогистона находится в полном противоречии с этими домыслами, я считаю, что все это нельзя принять за серьезное достижение.

Не успел он закончить, как Шумахер, бросив на Ломоносова полный ненависти взгляд, крикнул с места:

— Почему вы, господин Ломоносов, не займетесь более серьезной работой?

— И более полезной, — послышался голос из зала. Ломоносов больше не мог сдержать себя, вскочил с места

и возбужденно заговорил:

— Мне жаль вас, господин Шумахер. В силу своей ограниченности вы не можете понять мои идеи и несете всякую чушь.

— Жалкий человек, — завопил Шумахер. — Вы спекулируете на своих гипотезах, но я не позволю вам вводить пас в заблуждение.

— А что вы предлагаете? Соглашаться с бессмыслицей, которую вы проповедуете? — ответил Ломоносов.

Резкий ответ Ломоносова поверх немцев в ужас. Дерзость русского была неслыханна. Однако, хотя ненависть их была велика, никто не нашелся что-либо возразить русскому гению — доводы Ломоносова были неоспоримы.

Несмотря на интриги, в августе 1745 года Ломоносов был избран в число академиков, а это означало, что он стал и профессором химии в университете. Ломоносов вынужден был вести бесконечные переговоры о строительстве химической лаборатории. Он сам подготовил подробные чертежи и в конце концов добился своего: были выделены необходимые средства, и строительство началось.

К этому времени Ломоносов закончил перевод «Вольфианской экспериментальной физики»[99], и уже в следующем году он читал свои лекции на русском языке. Ломоносов в совершенстве владел латинским и был признан одним из лучших латинистов Европы, но студентам нужны были знания; они могли получить их и лучше усвоить лишь на родном языке. Это смелое нововведение русского ученого послужило поводом для новых ожесточенных нападок со стороны немецких ученых.

Здание лаборатории было почти готово, но оставалось еще много недоделок. Ломоносов приобрел для работы все необходимое. Не за горами время, когда каждый сосуд, каждая склянка с химикатами будут вынуты из ящиков, громоздящихся во дворе, и поставлены на отведенное им место в лаборатории. В кожаных мешках и пакетах ждали анализа сотни проб различных руд и минералов. Ежедневно Ломоносов сам контролировал ход работ. Помогал ему в строительстве Рихман[100] — близкий друг ученого.

— Здесь разместим «очаг»[101], когда понадобится работать с ядовитыми и вредными веществами; с его помощью они не будут загрязнять воздух лаборатории. В этом месте установим печи, а там — приборы для изучения физических изменений веществ, — прикидывал Ломоносов, обходя помещения лаборатории.

— А где мы будем проводить электрические измерения? — спросил Рихман.

— Пока нигде. То, что мы делаем в твоем физическом кабинете, на первых порах достаточно.

— Какая огромная сила заключена в электричестве! Если нам удастся покорить ее, мы совершим чудо.

— Чтобы покорить, надо знать, а мы пока знаем очень мало…

Они вышли из лаборатории и, увлеченные беседой, не заметили, как оказались у дома Рихмана. Здесь, в лаборатории, загроможденной сложными аппаратами, Ломоносов и Рихман пытались разгадать тайну электричества.

Спустя несколько месяцев, осенью 1748 года, химическая лаборатория была наконец готова. Ломоносов чувствовал себя безмерно счастливым. По этому случаю он написал хвалебную оду, в которой воспел величие природы и значение науки для успешного развития промышленного производства.

Академик Г.-В. Рихман (гравюра И. Штенглина и Е. Федосеева, Государственный Эрмитаж, Ленинград)

О большой своей победе — окончании строительства лаборатории — он рассказал в письме Эйлеру[102]. Это письмо он составлял на протяжении нескольких недель. Как всегда, Ломоносов не удовлетворился несколькими строками, а подробно развил свои взгляды на корпускулярное строение веществ. В нем же коснулся вопроса и об изменениях в природе: «Но все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. Так, сколько материи прибавляется к какому-либо телу, столько же теряется у другого, сколько часов я затрачиваю на сон, столько же отнимаю у бодрствования, и т. д. Так как это всеобщий закон природы, то он распространяется и па правила движения: тело, которое своим толчком возбуждает другое к движению, столько же теряет от своего движения, сколько сообщает другому, им двинутому…» — мысли, которых никто до Ломоносова не высказывал. Это знаменовало переворот в науке, начало новой эры; теперь наука могла объяснить изменения веществ — один из основных вопросов, занимавших в то время умы ученых.

Ломоносов избрал себе в помощники несколько лучших студентов и в новой лаборатории читал им специальный курс лекций: «Введение в истинную физическую химию»[103]. Нередко по окончании лекции студенты оставались помочь Ломоносову проводить опыты.

Ломоносов снова вернулся к изучению процессов горения. Он был убежден, что объяснения этого явления предшествующими учеными были несостоятельны. Он полностью отверг теорию флогистона. Ведь Шталь создал свой «флогистон», пренебрегая фактом, установленным еще великим Бойлем. Как известно, Бойль прокаливал металлы в запаянных стеклянных сосудах. Он получал металлическую золу, а затем взвешивал ее. Вес этой золы был всегда больше веса взятого металла., Бойль предполагал, что увеличение веса золы объясняется переходом теплорода от огня к металлу. Век спустя профессор. Вольф тоже был убежден, что существуют невесомые жидкости, которые переливаются из одного тела в другое. Такой жидкостью, как он утверждал, был «теплород». А «теплороду», или флогистону, по мнению сторонников Шталя, был присущ, отрицательный вес.

Кто же прав, где истина?

Уже несколько лет эти мысли не давали покоя Ломоносову. Чтобы получить правильный ответ, одних философских рассуждений не достаточно. Но опыт, верил он, поможет разобраться, и в этом.

Почему Бойль открывал сосуды после нагревания? В таком, случае могло что-то улетучиться из сосудов и мог измениться, их вес. Надо повторить опыты, но все наблюдения и измерения вести в закрытом сосуде. В нем же есть воздух.

Ломоносов подготовил специальный сосуд, насыпал в него свинцовые опилки, затем мехами раздул огонь и нагревал горло сосуда до тех пор, пока стекло не размягчилось. С помощью зажима он запаял стекло и тут же поместил сосуд на огонь. Теперь он был полностью уверен в том, что в сосуд, ничего не попадет и ничего из него не улетучится. Мехи раздулись в последний раз, и вот уже синие язычки пламени исчезли в раскаленной горке угля. Ломоносов осторожно поставил сосуд, на стол и принялся готовить следующий. Опыт надо было повторить много раз, прокаливая не только свинец, но и другие металлы: железо, медь…

Ломоносов взвесил остывшие сосуды, установил их на угли, в большой печи и стал раздувать огонь. Сначала мехи работали медленно, но постепенно струя воздуха усиливалась, а с ней появились синеватые язычки пламени. Стенки сосуда покраснели, и свинцовые опилки расплавились. Сверкающие серебристо-белые капли быстро покрылись серовато-желтым налетом. Красные опилки меди превратились в черно-коричневый порошок. Железные опилки почернели.

Интересно, вошел ли «теплород» в сосуды? Соединился ли он с металлами? Если да, то вес сосуда должен увеличиться. Но весы показали, что вес всех сосудов оставался неизменным!

Ломоносов задумался.

А что же с золой металлов? Надо сравнить ее вес с весом металла. На следующий день исследователь повторил опыты.

Он взвесил металлические опилки до запаивания сосуда. После прокаливания он снова взвесил сосуды, потом открыл их и взвесил полученную металлическую золу. Зола была тяжелее ранее взятого металла!

— Эти опыты опровергают мнение Роберта Бойля. Металлы не соединяются с «теплородом»: ведь вес сосуда не изменяется. Это бесспорно. И все же зола тяжелее. — Ломоносов снова задумался. Однако в сосуде было некоторое количество воздуха… Быть может, металлы соединяются с корпускулами воздуха? Раз металлическая зола в сосуде стала тяжелее, значит, воздух, находившийся в сосуде, уменьшился в весе на столько же. Без поступления внешнего воздуха вес металла останется неизменным!

Это было поистине великое отнятие, благодаря которому удалось сформулировать и основной закон химической науки[104]. Ломоносов ликовал. Он хотел, чтобы мир поскорее узнал об этом важном его открытии. Надо, пожалуй, написать оду! Как на крыльях летел он домой. Теперь будет время и для этюдов.

Маленькое здание в глубине сада Ломоносов давно превратил в художественную мастерскую. Там он застал за работой своих верных учеников — Васильева и Мельникова[105]. Склонившись над ящиком, Васильев выбирал нужное ему стекло, а Мельников, у рамы, выкладывал последними кусочками стекла великолепный мозаичный портрет.

— Браво! Ты, как видно, все закончил! — воскликнул Ломоносов.

— Остается совсем немного.

— Теперь и я поработаю над «Петром Великим». Ломоносов заглянул в ящик, отобрал несколько стеклышек

и начал искусно выкладывать ими доску. Мозаика переливалась на свету всеми цветами радуги. Ломоносов работал вдохновенно.

— Знаете, друзья, я задумал нечто грандиозное. Сделаем двенадцать огромных мозаик для украшения стен Петропавловского собора. В них увековечим события эпохи Петра. К первой из них я уже сделал наброски.

Помощники приостановили работу и подошли к Ломоносову. Ученый вытащил картон:

— Вот так будет выглядеть «Полтавская баталия». Петр Великий — верхом на белом коне. С этой стороны расположим русские войска и полководцев, а с этой — шведов. По-моему, выглядит внушительно.

— Но работа потребует много стекла. Того, что мы готовим в лаборатории, недостаточно, — сказал Васильев.

— Я и это предусмотрел. Мы построим стекольную фабрику в Усть-Рудице, и тогда в нашем распоряжении будет много стекла.

С наступлением весны 1753 года Ломоносов нанял рабочих, и в Усть-Рудице закипела работа. Мастера строили печь, каменщики воздвигали здание. Ломоносов надеялся что до наступления зимы строительство будет закончено и фабрика начнет работать. По дороге из Усть-Рудицы он часто наведывался к Рихману. Друзья оборудовали лабораторию в маленьком загородном домике, расположенном на красивой поляне и утопавшем в пышной зелени ветвистых деревьев.

Как-то в разгар лета Ломоносов решил навестить приятеля» а заодно и передохнуть от утомительной дороги. Разомлев от солнца и жары, он вошел в лабораторию и тяжело опустился на стул. Рихман возился с большим аппаратом, установленным на столе.

— Из Усть-Рудицы?

— Да. А ты, как я вижу, сделал новый электрический указатель?[106]

— Да. Тот, над которым мы работали вместе, оказался маловат. Я полагаю, что для измерения электричества молний нам необходимо иметь большой. Как ты считаешь?

С потолка доносилось какое-то гудение. Ломоносов взглянул на стену и воскликнул:

— Ого! Посмотри на стрелку анемометра, как усилился ветер!

— Да. Значит, бури не миновать.

Анемометр, сконструированный Ломоносовым два года назад, работал точно и безотказно. Сейчас его стрелка поднялась до последних делений шкалы. Ветер стал еще сильнее. Засверкала молния, и послышались первые раскаты грома.

— Ты как раз вовремя, — сказал Рихман. — Сейчас поможешь мне провести интересные опыты. Когда наконец мы победим эту силу?

Стоя у большого электрического указателя, Рихман повернул выключатель. Раздался оглушительный грохот, ослепительно блеснул сине-зеленый свет и тут же все погрузилось во мрак. Ломоносов рухнул, потеряв сознание. Когда он открыл глаза, увидел среди обломков установки неподвижное тело погибшего Рихмана[107].

Ломоносов брел убитый горем домой. Хлестал в лицо дождь,, ветер рвал одежду, но ученый будто не замечал этого…

После трагического случая с Рихманом «отцы» церкви яростно ополчились на Ломоносова, называя его богохульником и еретиком. Но ученый, казалось, не замечал их нападок.

Ломоносов написал уже немало книг: «О слоях земных»[108],«Рассуждение о причинах теплоты и холода»[109], «Слово о пользе химии»[110], «Письмо о пользе стекла»[111], «Риторика»[112]. На его столе лежали материалы к «Русской грамматике»[113] … Однако он приостановил эту работу, чтобы продолжить исследования, успешно начатые совместно с Рихманом. Он не отказался от изучения электричества и принялся за новую книгу: «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих»[114]. В ней он впервые объяснял многие явления, пытаясь найти причину их проявления в природном электричестве. Он считал, что корпускулы воздуха, вращаясь, трутся друг о друга и электризуются. Так же электризуются при своем движении огромные массы воздуха. Это электричество порождает молнии, полярные сияния. Он предполагал, что и кометы сверкают в результате тех же электрических сил. Это было совершенно новое объяснение природных явлений — первый шаг к разгадке их реальной сущности. Однако Ломоносова волновала еще одна идея, которая заставила его опять вступить в спор с членами академии. Россия нуждалась в ученых. Одного Петербургского университета для их подготовки было недостаточно. В своих выступлениях Ломоносов не раз доказывал необходимость открытия нового университета. Он подготовил и программы обучения, из которых впервые было исключено богословие. «Оно никому не нужно, и никакой пользы от него получить нельзя».

В 1755 году по инициативе Ломоносова и при его непосредственном участии в Москве впервые открылись двери университетских аудиторий. Порядки в Московском университете в ту пору были более демократичными по сравнению с Петербургским, но врагов у Ломоносова после открытия университета стало еще больше. Им не давала покоя слава ученого, и они всячески старались помешать его работе. Иногда это им удавалось. Так, спустя два года после открытия Московского университета Ломоносову предложили передать кафедру химии, которую он возглавлял в Академии, другому. Его ждал еще один удар: несмотря на то что Ломоносова назначили советником в Академии, ему запретили пользоваться лабораторией, что вынудило его оборудовать собственную у себя в доме. Реконструкция помещения прошла очень быстро, и уже через год ученый мог приступить к работе в новой лаборатории. В ней наряду с исследованиями по химии он занимался конструированием оптических приборов.

В Академии Ломоносова избрали руководителем Географического департамента. Это заставляло ученого уделять немало времени трудам по географии. Особенно большой интерес он проявлял к северным областям, к Северному Ледовитому океану. Его интересовало происхождение полярных льдов, занимался он также и классификацией льдов[115].

Как-то, работая в своем кабинете, Ломоносов наносил на огромную карту данные, которые он получил во время большой сибирской экспедиции. Увлеченный делом, он не заметил, как к столу подошла Елизавета и остановилась возле него. Лицо ее светилось радостью. Почувствовав, что в комнате еще кто-то,кроме него, Ломоносов резко обернулся.

— Лизхен, в чем дело?

— Хорошая весть, любимый.

— Почему же ты вошла так тихо?

— Хотелось полюбоваться на тебя, дорогой доктор гонорис кауза Михайло Ломоносов! — мягко ответила она.

— Не понял, — какой еще доктор гонорис кауза?

— Как, какой? Шведской Академии наук! Только что принесли сообщение из Стокгольма. Тебя избрали почетным членом![116]

Ломоносов опустился в кресло. Наконец-то пришло признание! Потом он вскочил и стал шагать взад-вперед по комнате:

— Признают мои заслуги! Признают! Но ведь не наши, а шведы! — В его голосе жена уловила нотки обиды. — До каких пор в России будут думать, что мы, русские, люди более низкой культуры? До каких пор иностранцы, устроившиеся в Петербурге, как у себя дома, будут смотреть на нас свысока?

— Успокойся, прошу тебя. О тебе-то они думают иначе. Ты честно служишь науке во славу России.

— Не обо мне речь. Дело в русских ученых, в русской науке. Как много великих умов дал миру русский народ! Он должен иметь и своих ученых. Гений России ничем не уступает гению Европы. И это должны понять в первую очередь здесь, у нас, наши государственные деятели.

Через три года его избрали почетным членом Петербургской Академии художеств, а еще через год пришло сообщение из Италии: Ломоносов — доктор гонорис кауза Академии наук в Болонье[117].

Однако признание пришло к нему поздно. Непрерывная работа в тяжелых условиях, постоянное напряжение сил подорвали здоровье ученого. Спустя несколько месяцев, 4 апреля 1765 года, Ломоносов умер.

Смерть Ломоносова была невосполнимой утратой для русской науки. Гений его смело вторгался во все области человеческого знания: он был литератором, поэтом, языковедом, историком, географом, геологом, металлургом, физиком, химиком, художником.

Живший в эпоху, когда химия только зарождалась как наука, Ломоносов смог наперекор неверным представлениям флогистонной теории дойти до таких обобщений, которые и сегодня лежат в основе физической и химической науки. Он первый сформулировал закон сохранения вещества и энергии, первый указал путь, по которому пошли многие ученые.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

МАТЮШИН Михаил Васильевич

МАТЮШИН Михаил Васильевич 1861 – 14.10.1934Художник, музыкант, писатель, педагог. Окончив консерваторию, в 1881–1913 был «первой скрипкой» императорского оркестра в Петербурге. Ученик М. Добужинского и Л. Бакста. Вместе с женой Е. Гуро учредил издательство «Журавль» (1909–1917). Один

НЕСТЕРОВ Михаил Васильевич

НЕСТЕРОВ Михаил Васильевич 19(31).5.1862 – 18.10.1942Живописец. Живописные полотна «Пустынник» (1888), «Видение отроку Варфоломею» (1889–1890), «Под благовест» (1895), триптих «Житие Сергия Радонежского», «Святая Русь» (1901–1906), «На Руси» (1916), «Философы» (1917) и др. Принимал участие в росписи

Михаил Васильевич Фрунзе

Михаил Васильевич Фрунзе Ранняя осень 1925 г. Сквозь перелески Подмосковья мчится в столицу литерный поезд председателя Реввоенсовета республики Михаила Фрунзе. Легендарный командарм, победитель Врангеля срочно вызван в столицу. Дело не в политике. Не в военной угрозе.

БОГДАНОВ Михаил Васильевич

БОГДАНОВ Михаил Васильевич Комбриг РККАГенерал-майор ВС КОНРРодился 2 июня 1897 г. в деревне Бозня Вяземского уезда Смоленской губернии. Русский. Из служащих. Беспартийный. В 1918 г. окончил среднее Московское политехническое училище. Участник Гражданской войны. Принимал

ЕГОРОВ (Румянцев) Михаил Васильевич

ЕГОРОВ (Румянцев) Михаил Васильевич Майор РККАПодполковник ВС КОНРРодился в 1900 г. в деревне Лапулово Куземской волости Ярославской губернии. Русский. Из крестьян. Беспартийный. В РККА с 1919 г.[131] В июне 1941 г. занимал должность начальника отдела тыла штаба 3-го

ТАРНОВСКИЙ Михаил Васильевич

ТАРНОВСКИЙ Михаил Васильевич Майор ВВС КОНРРодился в 1907 г. в Царском Селе под Санкт-Петербургом. Русский. Из семьи полковника Русской армии В.В. Тарновского. 14 ноября 1920 г. вместе с семьей эвакуировался из Крыма. В 1921–1922 гг. с семьей жил во Франции, с 1922 г. — в

Михаил Васильевич Фрунзе

Михаил Васильевич Фрунзе Родился 21 января (2 февраля) 1885 года в городе Пишпеке (ныне город Фрунзе — столица Киргизской ССР), в семье фельдшера. Окончил гимназию, в 1904 году поступил в Петербургский политехнический институт, вел революционную работу в рабочих и

ЗИМЯНИН Михаил Васильевич

ЗИМЯНИН Михаил Васильевич (21.11.1914 — 01.05.1995). Секретарь ЦК КПСС с 05.03.1976 г. по 28.01.1987 г. Член ЦК КПСС в 1952 — 1956, 1966 — 1989 гг. Член ЦРК КПСС в 1956 — 1966 гг. Член партии с 1939 г.Родился в г. Витебске в семье рабочего. Белорус. Трудовой путь начал в 1929 г. рабочим паровозоремонтного депо

ФРУНЗЕ Михаил Васильевич

ФРУНЗЕ Михаил Васильевич (04.02.1885 — 31.10.1925). Кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б) с 02.06.1924 г. по 31.10.1925 г. Кандидат в члены Оргбюро ЦК РКП(б) с 02.06.1924 г. по 31.10.1925 г. Член ЦК РКП(б) в 1921 — 1925 гг. Член партии с 1904 г.Родился в г. Пишпеке (в советское время Фрунзе, ныне Бишкек) Семиреченской

Богданов Михаил Васильевич

Богданов Михаил Васильевич Комбриг РККА.Генерал-майор ВС КОНР.Родился в 1897 году.Комбриг, начальник артиллерии 8-го стрелкового корпуса.Русский. Беспартийный.В Красной армии — с 1919 года.Награжден медалью «XX лет РККА».5 августа 1941 года 8-й стрелковый корпус попал в

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ДМИТРИЕВ[2]

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ДМИТРИЕВ[2] Широкоплечий, высокого роста, хорошо сложенный, с мужественным открытым лицом, он был любимцем сотрудников но только нашего, но и других отделов. Глаза смотрели на собеседника серьезно и доброжелательно. И в то же время в этих глазах, где-то в

Богданов Михаил Васильевич

Богданов Михаил Васильевич Комбриг РККА.Генерал-майор ВС КОНР.Родился в 1897 году.Комбриг, начальник артиллерии 8-го стрелкового корпуса.Русский. Беспартийный.В Красной армии — с 1919 года.Награжден медалью «XX лет РККА».5 августа 1941 года 8-й стрелковый корпус попал в

ГРЕШИЛОВ Михаил Васильевич

ГРЕШИЛОВ Михаил Васильевич Михаил Васильевич Грешилов родился в 1912 году в деревне Буденовке Золотухинского района Курской области в крестьянской семье. Русский. В 1929 году с группой комсомольцев приехал на Магнитострой. Закончил ФЗУ (ныне СГПТУ-19). Работал электриком на

КОНОВАЛОВ Михаил Васильевич

КОНОВАЛОВ Михаил Васильевич Михаил Васильевич Коновалов родился в 1919 году в деревне Ясная Поляна Далматовского района Курганской области в семье крестьянина. По национальности русский. Кандидат в члены КПСС.После окончания школы работал в колхозе учетчиком, затем