«Земляку по стране, именуемой джаз» Воспоминания М. И. Футлика, почетного архитектора России

«Земляку по стране, именуемой джаз»

Воспоминания М. И. Футлика, почетного архитектора России

В городе он был весьма заметной личностью.

Издалека можно было заметить его долговязую фигуру, воткнутую по грудь в уличную толпу. Он возвышался над нами, всегда элегантно одетый. Летом – в импортную вельветовую куртку цвета беж, в светлую рубашку (кофе с большим количеством молока), завершающуюся у подбородка большим бантом шейного платка, и в неизменной кепочке. Ансамбль дополняли трость и брюки белого или серо-коричневого цвета. В общем, предметы, как в сюите Эллингтона, – «бело-черно-бежевого цвета».

Он шел, свободно размахивая руками, и казалось, что его руки и ноги могли сгибаться в суставах по всем направлениям. Его худоба зрительно увеличивала его двухметровый рост.

В общем, эта незаурядная фигура была в свое время непременным дополнением городского пейзажа. Я часто встречал его на улицах. Мы не были знакомы, но иногда при большом сближении слегка раскланивались.

Я знал о нем уже довольно много по рассказам бывших его музыкантов. Рассказы эти не носили искусствоведческого характера. В основном, это были потешные случаи, связанные с женщинами и испитием большого количества горячительных напитков на репетициях и во время гастролей. В этих рассказах Генрих Романович был человеком бесшабашным, но с доброй душой. У него легко можно было занять несколько рублей в «трудную минуту», чему я был неоднократно свидетелем. О его арестах и лагерях говорили мало и приглушив голос.

Познакомиться с ним мне помогла Перестройка.

Лавина советских и импортных джазовых пластинок обрушилась на наши неподготовленные головы, сметая непонятно шипящие записи на рентгеновских пленках. Это уже был звук. Это был Джаз. Правда, и раньше можно было переписать на магнитофон «кое-у-кого кое-что» с «фирменного» диска. Эти разрозненные записи часто не имели к джазу никакого отношения. Но теперь в этом океане музыки стала проступать четкая система.

Пожелтевшие листочки «самиздата» сменила нормальная литература.

В этой связи нельзя не упомянуть нашу Шуру – Александру Сергеевну Лаврову. Благодаря ее активной деятельности я превратился в обладателя обширной коллекции джазовых дисков. Шуре я обязан знакомством с Г. Р. Терпиловским, дружба с которым продолжалась у меня все последние десять лет его жизни.

Однажды Лаврова сообщила мне, что Генрих Романович ищет покупателя на антологию американского джаза 1920-х годов, которую он привез из Варшавы с очередного джазового фестиваля. Это была польская перепечатка из десяти пластинок в картонной коробке – первые записи новоорлеанских оркестров и чикагских диксилендов: Джерри Рол Мортон «Доктор Джаз», Бикс Байдербек… Процесс купли-продажи быстро перешел в долгую беседу. Естественно, как все джазовые фанаты того времени, мы перешли к разговору о фирменных дисках, имевшихся у нас. Выяснили, что оба любим главное направление в джазе – «мэйн-стрим» – и довольно равнодушно относимся к «би-бопу» и модерну.

Расстались мы довольными друг другом и с пожеланием обмениваться дисками для переписывания.

Через пару дней я уже звонил в шестидесятую квартиру на высоком четвертом этаже дома на улице Газеты «Правда» (ныне Павла Соловьева. – В. Г.), имея при себе большой сверток «пластмассы», выражаясь современным языком.

Квартира имела странную, на мой архитектурный взгляд, планировку. Прямо от входных дверей небольшой коридор вел в спальню. Чтобы попасть в кабинет мэтра, нужно было повернуть направо мимо туалета и ванной, пройти через кухню, где за столом, дымя дешевенькими папиросками «Дымок», раскладывала пасьянс Нина Георгиевна. Дверь в кабинет из кухни была постоянно открыта.

Справа, у всегда зашторенного окна, письменный стол, накрытый стеклом. Позади стола стеллажи с книгами и пластинками. Там же на полке стереопроигрыватель какой-то прибалтийской марки. Слева у стены черное пианино пермской фабрики, и над ним в рамочке маленькая цветная фотография Дюка Эллингтона.

Эта фотография всегда привлекала к себе внимание. Если к ней приглядеться внимательно, то можно было разглядеть выдавленную размашистую роспись. Видимо, в ручке кончилась паста.

Когда композитор Ю. Саульский представил Терпиловского Д. Эллингтону во время его гастролей в Москве (1971), Дюк уже знал кое-что о Генрихе Романовиче. Роясь в своих вещах в поисках сувенира, Эллингтон сердито внушал своей свите:

– Раздаете все всякой шпане и подонкам. А когда приходит порядочный человек, и подарить-то нечего!

Из всей тирады разгневанного мэтра на американско-джазовом сленге Терпиловский разобрал только эти слова.

Наконец нашлась фотография, которая и была подарена с автографом (И значок с образом Дюка. – В. Г.).

У Терпиловского я стал бывать довольно часто. Наши долгие беседы не ограничивались музыкой. Искусство, кино, театр, живопись, литература… И, конечно, политика.

Обмен новостями: кто, что сумел услышать по «Голосу Америки» или Би-Би-Си. Шумелки и глушилки еще работали на полную мощь, и разобрать что-либо из передач на русском языке было довольно трудно. Все же иногда мне удавалось прослушать новости и литературные передачи Довлатова и Солженицына.

Терпиловскому с его знанием немецкого и польского языков было легче. Передачи на этих языках у нас не глушили. Перестали наконец глушить «Джазовый час» по «Голосу Америки» со знаменитым ведущим комментатором Виллисом Коновером – передача, которая пользовалась бешеным успехом в середине 1950-х.

Кстати, на одном из фестивалей, то ли в Таллине, то ли в Варшаве, В. Коновер подарил Терпиловскому пластинку Эллингтона с теплой дарственной надписью: «To Hanry – with all my best wishes. Sincerely, Willis Conover. 1967».

Терпиловского хорошо знали за границей, он являлся фигурантом американской Джазовой энциклопедии, издатели джазовых журналов Германии и Великобритании долгие годы безвозмездно посылали на его имя журналы Jazz Podium и Crescendo international. Советские джазовые коллективы, гастролировавшие за бугром, привозили ему приветы иногда от совершенно незнакомых лиц.

Но я снова возвращаюсь в рабочую комнату с черным пианино и фотографией Дюка над ним. Наши вечерние посиделки стали традиционными. Они становились необходимыми нам обоим. В качестве собеседника я предоставлял Генриху возможность выговориться, которую, видимо, он не находил среди своих знакомых. В свою очередь, я сам каждый раз узнавал от него много нового и интересного.

Как сейчас, слышу мягкий его голос в телефонной трубке:

– Михаил, что-то давненько Вас не видно. Когда появитесь?

Я приносил ему интересовавшие его книги и журналы, которые стали появляться тогда в большом количестве. Какие-то статьи из газет. И, конечно, пластинки, которые были тогда дефицитом. Зная стесненное материальное положение Терпиловских, старался под каким-либо предлогом их подарить.

Я никогда не замечал у Терпиловских посетителей из пермских знакомых. Кроме врачей или медсестер, делавших уколы. Жили старики уединенно и очень бедно, в основном, на смехотворную пенсию Нины Георгиевны. Часто болели. В этих случаях Нина Георгиевна просила меня по телефону принести что-нибудь из еды, что я немедленно исполнял, благо моя мастерская находилась рядом с их домом.

Посещали их великие гастролеры, часто приезжавшие в наш город, – Л. Утесов (с неизменным букетом цветов для Н. Г.) и О. Лундстрем. Забегали молодые музыканты из ленинградского Диксиленда.

Дружба Утесова с Терпиловским зародилась в 1920-е годы в Ленинграде. Многие музыканты, игравшие у Терпиловского, со временем перешли в оркестр Утесова.

А перед Новым годом, каким-нибудь праздником или юбилеем вся передняя их квартиры была буквально завалена яркими открытками и телеграммами. Передней я называю ту часть коридора у наружной двери, где вдоль стены, противоположной вешалке, громоздилась прямо от пола вторая стена – из книг. Квартира была буквально забита книгами – художественной литературой, тщательно отобранной в соответствии со вкусами хозяев. Так вот, на этой книжной стенке, высотою около метра и задрапированной тканью в несколько слоев, лежали поздравления: открытки, письма, телеграммы. Я всегда поражался их количеству. Здесь можно было прочесть имена Д. Шостаковича, Н. Петрова, Л. Утесова, О. Лундстрема, Ю. Саульского, А. Котлярского…

Обычно двери открывал он сам. С загадочной улыбкой, кивая в сторону своей комнаты, откуда доносилась музыка, спрашивал:

– Отгадайте, Михаил, чей оркестр играет?

Отгадать не составляло труда. Я знал о его большой привязанности к биг-бэндам, особенно Дюка Эллингтона и Каунта Бейси. Если Эллингтон был слишком узнаваем, то с Бейси было посложнее, пока не услышишь его характерное соло на рояле.

– Каунт Бейси, Генрих Романович, – уверенно произносил я, и он был почти счастлив.

Он умел радоваться по-детски всяким пустякам.

Нужно сказать, что Генрих Романович Терпиловский был широко образованным человеком.

Он не зациклился только на музыке, как большинство музыкантов. Неожиданно проявлял довольно глубокую осведомленность и свое независимое мнение в различных областях искусства и науки. От него я впервые услышал об Оруэлле. Когда-то он прочел его роман «1984» то ли в самиздате, то ли в оригинале и запомнил почти наизусть. Он пересказывал мне этот роман так близко к тексту, что когда его напечатали (кажется, в «Иностранной литературе»), то читать мне его уже не хотелось.

Его блестящие рецензии в местной прессе на выступления музыкальных коллективов и отдельных артистов написаны простым, понятным языком. Даже сложные вещи поданы так, что становились понятными любому читателю.

В нем погиб великолепный музыкальный критик.

Он всегда был мягок, деликатен и очень внимателен к собеседнику.

Меня это поражало. Человек, переживший за свою жизнь такое, что не каждый способен пережить, испытавший столько несправедливостей по отношению к себе, совсем не был озлобленным, даже в минуты крайнего раздражения никогда не повышал голос. Следы немецкого воспитания в Анненшуле? Нет! Голубая кровь. Это синтез генов многих аристократических поколений.

Я уверен, что характер вырабатывается в семье.

Он обладал чувством юмора и всегда радовался, когда я приносил ему свежий анекдот или что-нибудь юмористическое.

– Нюся! – возбужденно кричал он жене. – Нюся, послушай!

Нина Георгиевна появлялась, неся на подносе чашки черного кофе и тарелку необычайно вкусного хвороста, испеченного по польскому рецепту.

Часто Терпиловский предавался воспоминаниям. В последние годы это происходило все чаще. Детство. Юность. Annenschule. Колбасьев. Первые джазовые пластинки, которые тот привозил из заморских плаваний, лежали у Генриха в книжном шкафу в картонном альбомчике и в очень хорошем состоянии.

Первая джазовая программа по Ленинградскому радио. Ведущий Колбасьев. Пальмовые иголки для патефона. Первый электропроигрыватель, придуманный и изготовленный Колбасьевым. Первый джаз-бэнд в огромной квартире Терпиловского на Литейном.

Кандат, Дидерихс, Узинг, Котлярский – имена первых его сотоварищей-музыкантов будут часто возникать во все периоды его нелегкой биографии.

Первые аресты. Лагеря.

Последний раз его взяли в 1949 году после репетиции прямо из нового Дворца культуры имени Сталина, еще пахнувшего свежей краской[3]. Надо же случиться, что как раз в это время в кинотеатре «Художественный» крутили американскую комедию «Джорж из Динки-джаза». Фильм для дебилов. Суть его заключалась в том, что немецкий шпион, игравший в американском оркестре, передавал музыкальные сигналы по радио немецкой подводной лодке. И вот какая-то сволочь, то ли по злобе, то ли с похмелья, «проявила бдительность» и стукнула куда надо, что Терпиловский тоже извлекает из рояля непонятные и вражеские звуки. Вернулся он обратно в Пермь лишь в 1957 году.

Я просил, уговаривал его записать воспоминания на бумаге.

– Зачем? Кому это надо? Да и не время еще.

Я уходил домой переполненный впечатлениями. Почему я не записывал его рассказы по свежим следам? Надеялся, что он сам сделает это? Я принес ему лагерные рассказы Разгона, Шаламова.

– Вот, уже все можно.

– Эх, Михаил, – говорил он, хитро сощурившись, – в этой стране в любой момент все может повернуться вспять. Да и мне, с моим жизненным опытом, рисковать, когда уже играют коду (кода – заключительная часть музыкальной пьесы. – Прим. ред.)?

Он имел право на такой мудрый ответ. Если дороги в России кое-как еще можно залатать, то идиотов не вывести никогда. Они размножаются в геометрической прогрессии. И вообще, со времен Тютчева не вырос еще у людей тот орган, которым можно было понять страну.

После приезда к нему в Пермь Алексея Баташева, который собирал материалы для своей книги об истории советского джаза, Терпиловский наконец согласился написать о своем первом оркестре. Для облегчения работы над воспоминаниями, чтобы он не корпел над рукописями, я предложил ему наговорить на магнитофон весь текст. Затем с магнитофона я его перепечатываю на машинке, он его правит – и все готово.

Вскоре действительно я получил от него записанную кассету, которую и распечатал слово в слово. Но по звучанию его голоса было понятно, что это не импровизация. Он просто читал по бумажке. Придя к нему за следующей записью, я обнаружил ворох черновиков, исписанных его характерным бисерным почерком.

Он любил писа?ть. Любил отвечать на многочисленные письма. Сочинял стихи.

Написанное слово сильно отличается от произнесенного. Поэтому наговоренные им на кассеты воспоминания во многом проигрывают его устным рассказам и имеют сухой, официальный привкус. Так родились очерки «Джазовый рассвет над Невой», «А как насчет джаза в Перми?», которые были напечатаны в «Вечерней Перми».

Как-то я раздобыл книжку Дона Джоржа «Обыкновенный Дюк Эллингтон» (Don George «The Real Duke Ellington», London, 1982) на английском языке. Книжка оказалась захватывающей. Прочел ее на одном дыхании. Яркие запоминающиеся события, живой язык повествования с добрым юмором без заумных искусствоведческих выкрутасов. Автор, проработавший с Эллингтоном долгие годы в качестве сочинителя текстов для песен, рисует жизнь оркестра изнутри.

Я понял, что я лопну от перевозбуждения, если не поделюсь с кем-нибудь своими впечатлениями. Все свободное время сидел с пишущей машинкой, пока 70 страниц перевода не были готовы. И, конечно, первый, кому я потащил свой многодневный труд, был Терпиловский. Я принес ему оригинальный текст тоже, потому что там было много фотографического материала.

Пробежав несколько страниц перевода, Генрих вошел в состояние той же эйфории, в которой пребывал и я все это время. На следующий день Г. Р. позвонил мне и попросил разрешения переслать копию перевода в Ленинград А. Котлярскому. Вскоре от Арчи пришло письмо с благодарностями и, как приложение к ним, – его собственные воспоминания об оркестре Утесова. Как правило, вспоминаются только смешные ситуации. Поданы они были с хорошим одесским юмором. Я дико хохотал, перечитывая отдельные места.

Михаил Футлик у первого варианта своего портрета Г. Терпиловского

Вспоминаю еще одно событие такого же плана.

Я подарил Терпиловскому магнитофонную пленку с записью саундтрека из кинофильма «Скрипач на крыше».

Здесь нужно пояснение новому поколению. Созданный лет двадцать тому назад (до описываемого момента) известный мюзикл, с прекрасной музыкой, уже стал во всем мире хрестоматийным. До нас же долетали из-за бугра лишь отдельные его фрагменты, искореженные попсой.

Когда я снова пришел к Терпиловскому, я застал его в великом волнении. Он бесконечно прокручивал эту пленку. В глазах его стояли слезы.

Вспоминаю, как мы с ним приходили в библиотеку Дворца культуры имени Свердлова, чтобы в переполненном зале на маленьких экранах телевизоров посмотреть плохие видеокопии давно во всем мире известных фильмов «Крестный отец», «Кабаре», «Весь этот джаз».

Будь проклят этот говенный железный занавес и будь прокляты все сволочи, возводившие его, если нормальные люди воспринимали каждый лучик информации о великих современниках по другую его сторону, как великое счастье.

Сейчас, когда мы получили широкий доступ к пиратским дискам, в том числе и к DVD, когда стоит лишь протянуть руку за кассетой, чтобы увидеть «живьем» концерт Каунта Бейси, Бени Гудмена, Дейва Брубека, Оскара Питерсона и многих других гигантов джаза, я всегда вспоминаю Терпиловского, который не сумел дожить до этого времени.

Считаю, что он всей своей жизнью заслужил, чтобы этот джазовый рассвет над Россией наступил бы лет на двадцать-тридцать раньше.

Семидесятилетний юбилей Г. Р. Терпиловского отмечался в театре оперы и балета. Исполнялись его симфонические произведения. Симфоническим оркестром дирижировал В. Рылов, который вскоре после этого уехал в Ленинград, в Мариинский театр. Фрагменты из балетов. Запомнились блюзы на слова Ленгстона Хьюза в исполнении тогда еще пермского баса М. Кита, тоже покинувшего Пермь ради Мариинки. Поразили две песни о Ленине. Одна из них – в исполнении тенора Э. Пелагейченко, с легким армяно-азербайджанским орнаментом.

Концерт состоял из двух отделений. Виновник торжества вместе с Ниной Георгиевной находился в «правительственной» ложе, а не на сцене. Когда раздавались особенно бурные аплодисменты, в глазах его поблескивали слезы. Он приподнимал бледные дрожащие ладони то ли в знак приветствия благодарных зрителей, то ли просто заслоняя себя от этого шума.

Зал был заполнен далеко не весь. Я пришел на юбилей вместе с Валерой Левиным, архитектором, бывшим трубачом оркестра Терпиловского. Не надеясь на театральный буфет, мы предусмотрительно притащили с собой тяжелые сумки с шампанским. Так и сидели в партере с этими сумками, которые при каждом неосторожном нашем движении издавали хрустальный звон, как люстры в Колонном зале. Буфет не работал. После того как представители пермской культурной власти зачитали по бумажкам приличествующие случаю поздравления и раздали цветы, публика стала быстро расходиться. Мы с Левиным вместе с сумками подошли к Г. Р. и спросили, какие будут указания. Он передал нас в распоряжение Ю. В. Ушакова, тогдашнего начальника управления областной культуры, который и привел всю компанию в какую-то не очень уютную артистическую комнату.

Генрих не пил, только пригубил бокал. Больше молчал. Когда речи и шампанское подошли к завершению, появились Кит с Рыловым и с еще одним молодым человеком – как потом выяснилось, руководителем отдела ЦК ВЛКСМ.

На город уже спустилась ночная мгла, как на Ерушолаим. Ушаков отвез чету Терпиловских домой, а мы впятером побрели искать приюта в этом забытом богом городе. Пермские кабаки встречали нас темными окнами и наглухо запертыми дверями. Валера вспомнил, что у него в мастерской остались кой-какие запасы. Такси. И мы уже сидим в его уютном полуподвальчике на улице Осипенко. О чем мы тогда болтали до самого утра – совершенно не помню. Но было ощущение теплоты и полного взаимопонимания. Приязни. Расставаясь, мы оставили свои автографы-автопортреты друг другу на программках концерта.

P. S. М. Кит часто бывает в Нью-Йорке вместе с театром. Когда он встречается там с В. Левиным, они каждый раз вспоминают эту ночь.

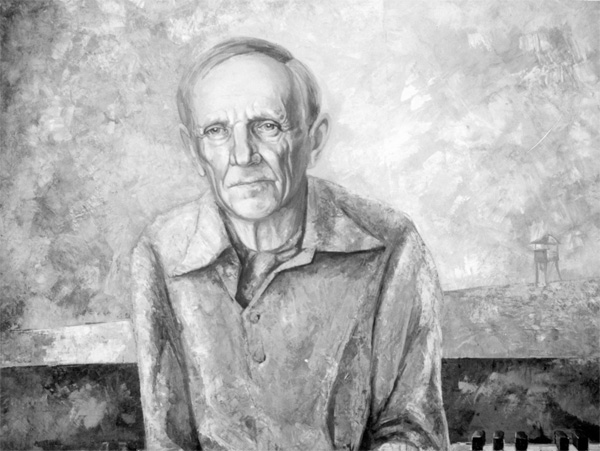

М. Футлик. Портрет композитора Г. Р. Терпиловского.

Конец 1980-х годов

Вячеслав Михайлович Клыков. Известный московский (российский) скульптор, народный художник. «Главный монархист России». Но в те годы просто Слава – талантливый скульптор из Москвы. Без всяких заморочек. Он жил в композиторском доме, в бывшей квартире Д. Шостаковича. Пожалуй, это все, что связывало его с музыкой.

– Ты знаешь, Миша, мне слон на ухо наступил.

Это его слова. Так что заводить с ним разговор о джазе было совершенно бесперспективно.

Тем не менее во время пребывания Дюка в столице (1971) какие-то музыканты из его бэнда куролесили в мастерской Клыкова всю ночь. Под утро, когда участники дружеской попойки были объяты крепким сном, кто-то из российских собутыльников упер импортный саксофон, чтобы добыть спиртного, но был вовремя схвачен. Саксофон был возвращен, к большой радости его владельца.

Это – присказка, а сказка заключается в том, что я в течение нескольких лет внушал Клыкову: в Перми пропадает натура, о которой должен мечтать любой скульптор. Кроме того, эта натура является основателем советского джаза, неоднократно репрессирован властями. Последнее обстоятельство вызывало в ваятеле некоторый интерес. В конце концов мы нашли возможность свести мастера и натуру. Это произошло на квартире у Терпиловского, где мы с Клыковым провели не более часа, но зато сумели договориться о встрече с Ю. Екубенко.

Слава сказал, что работа может получиться интересной, что он уже видит всю композицию в бронзе. И попросил меня более детально сфотографировать Г. Р. в разных ракурсах. Особенно – руки. Фотографии эти были переданы Клыкову. Но другие дела и другие заказы заставили забыть его об этой работе.

Клыков работал быстро, одновременно двумя руками. Небольшой этюд сидящего Терпиловского он вылепил в течение полутора часов. К сожалению, не хватило пластилина, и фигурка осталась незаконченной. Незаконченная, но полностью узнаваемая. Характерная поза, посадка головы, прядка волос на голом черепе, сплетение пальцев рук. За складками одежды угадывалось костлявое тело. Кто-то сказал, что фигура вполне закончена. В таком недосказанном виде она уже впечатляла. Давала простор фантазии.

Она долго пылилась в мастерской Юры Екубенко.

При новом хозяине мастерской она исчезла: видимо, использовали пластилин по другим надобностям. Так часто бывает принято у художников – не щадить работы своих коллег…

Умер Г. Р. в июле 1988-го. До этого много дней подряд в Перми стояла дикая жара, более тридцати градусов. А он еще умудрился простудиться. Лежал с температурой.

Мне позвонила Нина Георгиевна. Я сразу поехал к ней. Было воскресенье. Никого из друзей, знакомых найти по телефону не удавалось. Все были на сельхозработах, то есть на дачах. Наконец нам пришла счастливая мысль – позвонить Корчмарской. Ирина Корчмарская, вечный деятель ВТО (СТД), всегда относилась к своим подопечным, как мама. Конечно, она была дома. Конечно, она сумела дозвониться до Лидии Лисовенко, Нины Эдель (тогдашних руководителей культуры. – Прим. ред.). Те, в свою очередь, договорились с моргом первой медсанчасти…

Хоронили его из вестибюля оперного театра. Народу собралось мало. Было жарко. Потом стал накрапывать мелкий дождик.

Примечание.

…На одной из книг – «Советский джаз», – подаренной автору этих воспоминаний, есть автограф Генриха Романовича: «Земляку по стране, именуемой джаз».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Джаз

Джаз Чарли Паркер. Не знаю как к нему относится Оганян, наверное, положительно.Любителем является А.С. Тер-Оганян джаза, это факт. И обладателем большого количества кассет с записями этой музыки. Для полноты картины следовало бы указать, какие именно из ответвлений

ДОКТОР ДЖАЗ

ДОКТОР ДЖАЗ Если что и создано прекрасного в двадцатом веке — так это джаз. Невидимая крепость, воздушный замок.Он возник из народных глубин, ободряющий и утешающий, звонкий смех чёрных рабов, которые, по выражению одного американского музыковеда, "поют не от счастья, а

Леннарт Дальгрен Вопреки абсурду, или как я покорял Россию, а она – меня Воспоминания бывшего генерального директора IKEA в России

Леннарт Дальгрен Вопреки абсурду, или как я покорял Россию, а она – меня Воспоминания бывшего генерального директора IKEA в России Перевод со шведского 0. БелайчукАЛЬПИНАБИЗНЕС БУКСМосква

Зощенко и Теа-джаз

Зощенко и Теа-джаз 8 марта 1929 года. Международный день трудящихся женщин. На утреннике, посвященном празднику, в Государственном Малом оперном театре – Малоготе, как говорили тогда, – женщины, очевидно только трудящиеся, заполнили зал до предела. Утесов впервые выступил

Куда повернуть джаз?

Куда повернуть джаз? В одном из писем, посланных из Симферополя, где Дунаевский работал и отдыхал, он написал: «Есть одна вещь, которая меня безумно прельщает: джаз-банд в Москве. Мне положительно необходимо услышать его. Удастся ли, черт возьми?!»Ему удалось! Правда, не

ДЖАЗ ДЛЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЛУХА

ДЖАЗ ДЛЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЛУХА В мае 1927 года в Ленинграде состоялось закрытое партийное совещание по вопросам театра при Агитпропе ЦК ВКП (б). В Наркомпросе давно собирались создать платформу для выращивания пролетарских "смешных" кадров. Но отнеслись к этому делу

Глава шестнадцатая. МОЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ ПОЧЕТНОГО ПРОФЕССОРА

Глава шестнадцатая. МОЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ ПОЧЕТНОГО ПРОФЕССОРА СВОБОДА НАЧИНАЕТСЯ С УХОДОМ В ОТСТАВКУ Сосредоточение моих занятий на работе исследовательского центра в 1949-1959 годах не препятствовало мне заниматься помимо этого другой деятельностью. С 1949 по 1955 год

ДЖАЗ

ДЖАЗ Антонин Дворжак проявил удивительную проницательность, призвав американских композиторов взять за основу своего творчества народную музыку афроамериканцев. Со временем музыка рабов и их потомков стала наиболее весомым вкладом Америки в сокровищницу мировой

Диплом почетного гражданина города Москвы, врученный Н. И. Пирогову в 1881 году.

Диплом почетного гражданина города Москвы, врученный Н. И. Пирогову в 1881

Диплом почетного инженера

Диплом почетного инженера Старость всегда подкрадывается, исподтишка. Она надвигается незаметно, как тучки, заволакивающие солнце. Подернулись сединой виски и борода. На лбу протянулись морщины. Мелкими сеточками сбежалась кожа в уголках губ и глаз. Незаметно стала

Муслим и джаз-рок

Муслим и джаз-рок Где-то через полгода после моего прихода в Госоркестр Муслима, наш аранжировщик Юра Якушев подошёл ко мне и спрашивает:- “Юр, мне тут ребята сказали, что ты специалист по джаз-року — “Earth, Wind & Fire”, “Blood, Sweat & Tears” ну и там…” — он пошевелил пальцами в

Святейший Тихон, Патриарх Московский и всея России (Воспоминания)

Святейший Тихон, Патриарх Московский и всея России (Воспоминания) Взбаламученное море еще кипит. Разрушены, опрокинуты прежние устои государственной жизни. Но, как при потопе над бурными водами возвышается Богом хранимый ковчег, так и в России, среди обломков ее бывшего